テーマ: ★☆沖縄☆★(2846)

カテゴリ: 心のふるさと「沖縄」

~人はどこから来たのか その2~

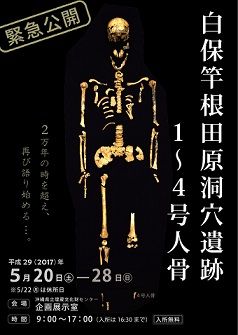

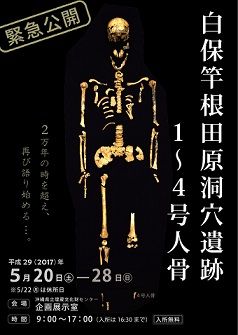

石垣島の「白保竿根田原洞穴遺跡」は白保海岸から800m西側の丘陵地帯にあり、標高は30~40m。当初新石垣空港は白保海岸を埋め立てて建設する計画だったが、反対のためこの地に決定。それが日本考古学界の大発見につながったのだから皮肉なもの。反対派は再び反対した。洞穴は滑走路の下にもつながっていて、危険と言うのがその理由。わが国には何にでも反対する「進歩人」がいるのだ。

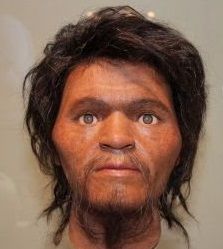

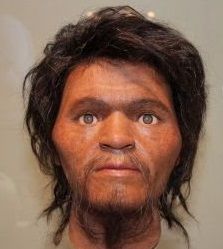

復元された顔

発掘された人骨の新しいものは1万年前。古いものは2万7千年前で、全身骨格がそろった人骨では国内最古のものと認定された。身長は165cm以上あり、港川人よりかなり背が高い。頭骨から復元されたのが上の写真。解析の結果、DNAは南方由来のものと判明。琉球王にもその傾向が認められ、港川人同様、石垣島の人骨にも南方の血が残されていた。だが、それが沖縄人の先祖とはならないのが不思議。

南から来たとすれば海を渡るしかない。考えられるのは丸木舟。しかも何組かの男女を含む家族でやって来たのだろう。台湾から葦船で与那国島へ渡る実験をしたが、黒潮に流されてたどり着けなかった。また竹の筏でも漂着出来なかった由。それで今度は丸木舟で渡ることに。多分うまく渡れるはず。なぜなら丸木舟の実績があるからだ。ただし縄文時代の話だが。

これは鹿児島県で発掘された「丸ノミ石斧」。先端部分が丸くえぐれているのは丸木舟を作るため。ところがほとんど同様のものがインドネシアから発掘されている。かつてインドネシアからフィリピンにまたがる亜大陸「スンダランド」は地殻変動で島になった。人々は移動手段として丸木舟を作り、フィリピン、台湾、沖縄と渡ったというのが最近の仮説。台湾から与那国島までの実験は、それを裏付けるためのものなのだ。

木を切り倒した石斧がこれ。木を切って森を切り開いた地域もあったろう。採集文化と考えられて来た縄文時代にも、実は栽培文化が根付いていたことが分かって来た。三内丸山には広大な栗林があり、何種類かの作物も育てていた。鹿児島の上野原遺跡は縄文時代最大の集落が形成されていた。当然栽培もされていただろう。稲作が縄文時代にあったことが分かっている。ただし水稲ではなく、陸稲なのだが。

その上野原遺跡が消えた原因は、「鬼界カルデラ」の大爆発。灰は沖縄本島までも降り、本島北部の土は火山灰のせいで赤茶色。酸性土壌のためパイナップルには適していると言う。阿蘇カルデラ、姶良カルデラ、そしてこの鬼界カルデラの大爆発で、西日本の縄文文化は長期間途絶え、沖縄でも空白の時期があった由。そして阿蘇山、桜島、諏訪之瀬島の各火山は現在も活動中だ。

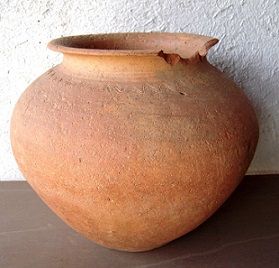

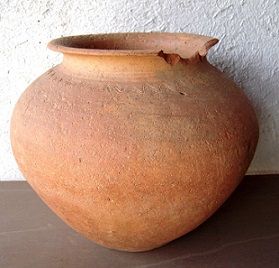

宮古島の縄文土器

宮古島の縄文土器

沖縄では「縄文時代」ではなく、「貝塚時代」と呼ばれる。採集文化が内地よりかなり遅くまで続いた。ただし縄文土器が沖縄でも発掘され、最西端は宮古島。その先の八重山からは見つかっていない。この時代の沖縄人は縄文人と少し残っていた南方系の混血だと思う。でないと琉球王のDNAに南方の痕跡が残っていた理由が分からない。そして縄文人は、北から丸木舟に乗って来たはずだ。<続く>

石垣島の「白保竿根田原洞穴遺跡」は白保海岸から800m西側の丘陵地帯にあり、標高は30~40m。当初新石垣空港は白保海岸を埋め立てて建設する計画だったが、反対のためこの地に決定。それが日本考古学界の大発見につながったのだから皮肉なもの。反対派は再び反対した。洞穴は滑走路の下にもつながっていて、危険と言うのがその理由。わが国には何にでも反対する「進歩人」がいるのだ。

復元された顔

発掘された人骨の新しいものは1万年前。古いものは2万7千年前で、全身骨格がそろった人骨では国内最古のものと認定された。身長は165cm以上あり、港川人よりかなり背が高い。頭骨から復元されたのが上の写真。解析の結果、DNAは南方由来のものと判明。琉球王にもその傾向が認められ、港川人同様、石垣島の人骨にも南方の血が残されていた。だが、それが沖縄人の先祖とはならないのが不思議。

南から来たとすれば海を渡るしかない。考えられるのは丸木舟。しかも何組かの男女を含む家族でやって来たのだろう。台湾から葦船で与那国島へ渡る実験をしたが、黒潮に流されてたどり着けなかった。また竹の筏でも漂着出来なかった由。それで今度は丸木舟で渡ることに。多分うまく渡れるはず。なぜなら丸木舟の実績があるからだ。ただし縄文時代の話だが。

これは鹿児島県で発掘された「丸ノミ石斧」。先端部分が丸くえぐれているのは丸木舟を作るため。ところがほとんど同様のものがインドネシアから発掘されている。かつてインドネシアからフィリピンにまたがる亜大陸「スンダランド」は地殻変動で島になった。人々は移動手段として丸木舟を作り、フィリピン、台湾、沖縄と渡ったというのが最近の仮説。台湾から与那国島までの実験は、それを裏付けるためのものなのだ。

木を切り倒した石斧がこれ。木を切って森を切り開いた地域もあったろう。採集文化と考えられて来た縄文時代にも、実は栽培文化が根付いていたことが分かって来た。三内丸山には広大な栗林があり、何種類かの作物も育てていた。鹿児島の上野原遺跡は縄文時代最大の集落が形成されていた。当然栽培もされていただろう。稲作が縄文時代にあったことが分かっている。ただし水稲ではなく、陸稲なのだが。

その上野原遺跡が消えた原因は、「鬼界カルデラ」の大爆発。灰は沖縄本島までも降り、本島北部の土は火山灰のせいで赤茶色。酸性土壌のためパイナップルには適していると言う。阿蘇カルデラ、姶良カルデラ、そしてこの鬼界カルデラの大爆発で、西日本の縄文文化は長期間途絶え、沖縄でも空白の時期があった由。そして阿蘇山、桜島、諏訪之瀬島の各火山は現在も活動中だ。

宮古島の縄文土器

宮古島の縄文土器沖縄では「縄文時代」ではなく、「貝塚時代」と呼ばれる。採集文化が内地よりかなり遅くまで続いた。ただし縄文土器が沖縄でも発掘され、最西端は宮古島。その先の八重山からは見つかっていない。この時代の沖縄人は縄文人と少し残っていた南方系の混血だと思う。でないと琉球王のDNAに南方の痕跡が残っていた理由が分からない。そして縄文人は、北から丸木舟に乗って来たはずだ。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[心のふるさと「沖縄」] カテゴリの最新記事

-

わたしと沖縄と朝ドラの話 2022.04.13

-

おきなわ補遺編 その6 2021.12.30 コメント(2)

-

おきなわ補遺編 その5 2021.12.28 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.