カテゴリ: 日本史全般

~姫路城と考古学~

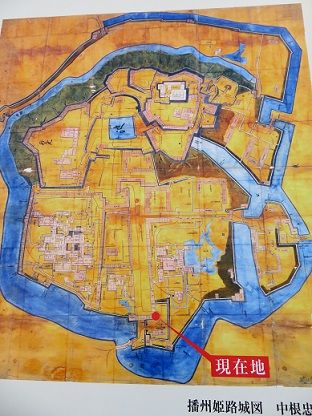

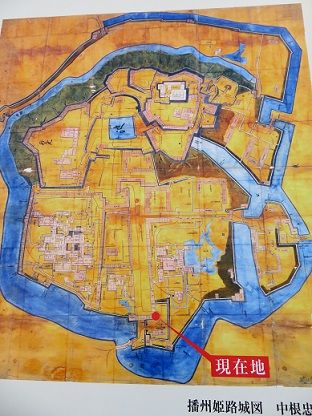

姫路城の門前に案内板として示されていたのがこの図。当時の古図を使うとは珍しいねえ。

天守閣には姫路城下の精密な模型が置かれていた。きっと古図を元にして作ったのだろう。

これも天守閣にあった。現在の航空写真に、城下町の城域を書き込んだ珍しいもの。

天守閣の案内図(上)が透視図になっていた。下は天守閣の構造を立体化したもの。共に珍しい。

天守閣の基盤と同じ平面にある「備前丸」の発掘状況。これも貴重な資料だ。以下の瓦類もこんな風にして発見されたものだろうか。

説明板を拡大すると「波状鬼瓦」と読める。しかも「鯱」(しゃちほこ)の下にある瓦のようだ。

沢潟(おもだか)紋は酒井家の家紋。

蓮華紋は普通お寺にしか使わない。元々ここは日女路(ひめじ)の丘と言い、お寺が建っていたと聞く。

揚羽蝶の紋は池田家の家紋。江戸初期から三代続いた。

五七の桐なら榊原家の家紋だが、七三の桐紋は初めて見た。

五三の桐は松平家の家紋。

片喰(かたばみ)紋は酒井家の家紋。

図柄は判然としないが、揚羽蝶のようにも見える。

この城は福岡藩主となった黒田氏が中国攻めの羽柴秀吉に譲った本来の姫路城ではなく、関ヶ原合戦の後江戸幕府以降に建てられた城。西方の大名を監視するため、山陽道、山陰道、中国道に通じるこの地を重要視し、三河以降の譜代及び親藩大名を配備した。また孫であり秀頼の妻だった千姫を本多忠刻に嫁がせたことも、この城を華美なものにした要因であろう。

天守閣を背にして

幕末までの城主は、池田、本多、松平、榊原、松平(2)、本多(2)、松平(3)酒井と続く。この城は一度も火事に遭っておらず、豪華な屋根瓦を葺き替えた原因は不明だが、刻された家紋でどの時代の物かはほぼ判断出来よう。考古資料を天守閣に展示しているのは稀有で、良い学習の場になるだろう。<続く>

姫路城の門前に案内板として示されていたのがこの図。当時の古図を使うとは珍しいねえ。

天守閣には姫路城下の精密な模型が置かれていた。きっと古図を元にして作ったのだろう。

これも天守閣にあった。現在の航空写真に、城下町の城域を書き込んだ珍しいもの。

天守閣の案内図(上)が透視図になっていた。下は天守閣の構造を立体化したもの。共に珍しい。

天守閣の基盤と同じ平面にある「備前丸」の発掘状況。これも貴重な資料だ。以下の瓦類もこんな風にして発見されたものだろうか。

説明板を拡大すると「波状鬼瓦」と読める。しかも「鯱」(しゃちほこ)の下にある瓦のようだ。

沢潟(おもだか)紋は酒井家の家紋。

蓮華紋は普通お寺にしか使わない。元々ここは日女路(ひめじ)の丘と言い、お寺が建っていたと聞く。

揚羽蝶の紋は池田家の家紋。江戸初期から三代続いた。

五七の桐なら榊原家の家紋だが、七三の桐紋は初めて見た。

五三の桐は松平家の家紋。

片喰(かたばみ)紋は酒井家の家紋。

図柄は判然としないが、揚羽蝶のようにも見える。

この城は福岡藩主となった黒田氏が中国攻めの羽柴秀吉に譲った本来の姫路城ではなく、関ヶ原合戦の後江戸幕府以降に建てられた城。西方の大名を監視するため、山陽道、山陰道、中国道に通じるこの地を重要視し、三河以降の譜代及び親藩大名を配備した。また孫であり秀頼の妻だった千姫を本多忠刻に嫁がせたことも、この城を華美なものにした要因であろう。

天守閣を背にして

幕末までの城主は、池田、本多、松平、榊原、松平(2)、本多(2)、松平(3)酒井と続く。この城は一度も火事に遭っておらず、豪華な屋根瓦を葺き替えた原因は不明だが、刻された家紋でどの時代の物かはほぼ判断出来よう。考古資料を天守閣に展示しているのは稀有で、良い学習の場になるだろう。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本史全般] カテゴリの最新記事

-

遥かなる南の島々 追補版(8) 2021.05.22 コメント(2)

-

アイヌの話(9) 2021.03.09

-

旅・歴史と美を訪ねて(28) 2019.12.16 コメント(13)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.