カテゴリ: 日本史全般

~籠(この)神社の謎 その2~

<橿原市 檜原神社神籬>

山の辺の道を歩いた時に遭遇したのがこの神社。滅多に見られない3連の鳥居に目を奪われた。ここに「元伊勢」の説明があった。不思議な籬(まがき)の内側で天照大神が一休みされた由。帰宅後ネットで調べると、第10代崇神天皇が「同床共殿」を避けるため、皇女豊鍬入姫命に天照大神の神霊を託された由。つまり大神を祀るため、適当な場所を探しに同皇女が最初に訪れた場所がここと言う訳。

<籠神社本殿=ネットから借用>

次に皇女が訪れたのが丹後の宮津にあった吉佐宮。つまり籠(この)神社の前身だ。皇女はこの後も6度土地を変遷し、24か所の地を訪ねた由。さらに第11代垂仁天皇の第4皇女倭姫命がそれを引き継ぎ、さらに6度変遷して24か所の地を巡った由。そして最終的に落ち着いたのが現在の伊勢神宮(正式名は神宮)と言う訳だ。合計12度変遷し、45か所で適地を探したことになる。(ウィキペディアより)

その中に奈良県明日香村の飛鳥坐(あすかにいます)神社の名がある。その小社にも私は偶然訪れている。つい最近、そこに男女のシンボルが祀られていることを知った。一時的にせよ皇祖である天照大神が休んだ場所に、道祖神が立つとは。だがそれは生命とエネルギーの起源として自然とも思える。実は道祖伸は、国つ神である猿田彦が天孫族を道案内した証とされているのだ。

<籠神社奥宮の眞名井神社>

内宮遷宮後食事を司る神が必要との天照大神の神託により、丹波の国から呼ばれたのが豊受大御神。この神を伊勢に祀ったのが外宮だ。約300年もの間、天照大神はずっと腹を空かせていたのだろう。籠神社の奥宮である眞名井神社の主神が豊受大御神。私たちが天橋立を見降ろした山の奥に、そのお宮があることを知っていたが、私は籠神社参拝を優先したのだ。

<琉球王国祝女(のろ)の頂点だった聞得大君(きこえおおぎみ)>

卑弥呼の時代、祭政は別れていた。祭(まつりごと)は巫女である卑弥呼の仕事で、政(まつりごと)は男弟の仕事。大和朝廷発足後はそれを一緒にした。だが崇神天皇は神託によって皇祖の意思を尊重し、皇女に天照大神を祀る宮の適地を探させたのだろう。天皇に代わる神宮の世話役が斎宮。現代においても旧皇族の黒田清子さんがその務めを果たしている。

なお、琉球王朝でも祭政が別れていた。政治は琉球王が、神事は王の親族である聞得大君が司った。古代日本と同様の二重構造だ。日本の古い形が琉球王国に残存していたことに、大多数の沖縄人が気づいていないだろうが。

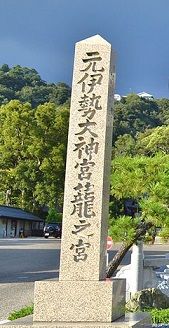

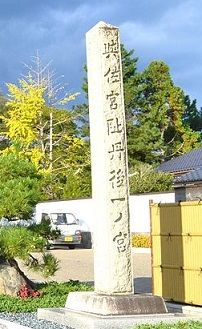

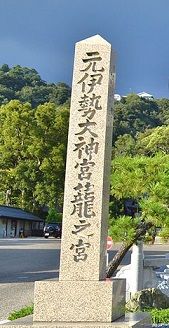

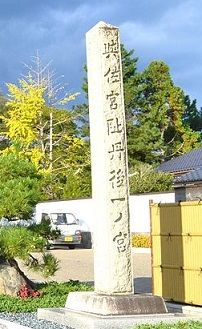

<籠神社前に立つ2本の石標>

これで籠神社の重要性が分かったはず。だからこそ「丹後国一之宮」の名誉を与えられたのだろう。もう一つの疑問は丹波と丹後の関係。名前も位置も近いことから、丹波から分国したのが丹後と考えていたのだが、今回調べたらその通りだった。こんな風にして、歴史の謎がまた一つ解けて行く。

籠神社の宮司は代々海部氏が務めて来た由。同氏は天孫族とする考えもあるが、縁起にある通り海神を祀る海人族のはず。それでもう一つ謎が解ける。それが目の前の海。宮津は天然の良港で、古来日本海を通じた交流があった。九州の宗像氏や出雲族、安曇氏などが想定されよう。そしてそれは北陸出身の第26代継体天皇ともつながるはず。江戸時代には北前船がこの宮津に寄港していた。<この項完 続く>

<橿原市 檜原神社神籬>

山の辺の道を歩いた時に遭遇したのがこの神社。滅多に見られない3連の鳥居に目を奪われた。ここに「元伊勢」の説明があった。不思議な籬(まがき)の内側で天照大神が一休みされた由。帰宅後ネットで調べると、第10代崇神天皇が「同床共殿」を避けるため、皇女豊鍬入姫命に天照大神の神霊を託された由。つまり大神を祀るため、適当な場所を探しに同皇女が最初に訪れた場所がここと言う訳。

<籠神社本殿=ネットから借用>

次に皇女が訪れたのが丹後の宮津にあった吉佐宮。つまり籠(この)神社の前身だ。皇女はこの後も6度土地を変遷し、24か所の地を訪ねた由。さらに第11代垂仁天皇の第4皇女倭姫命がそれを引き継ぎ、さらに6度変遷して24か所の地を巡った由。そして最終的に落ち着いたのが現在の伊勢神宮(正式名は神宮)と言う訳だ。合計12度変遷し、45か所で適地を探したことになる。(ウィキペディアより)

その中に奈良県明日香村の飛鳥坐(あすかにいます)神社の名がある。その小社にも私は偶然訪れている。つい最近、そこに男女のシンボルが祀られていることを知った。一時的にせよ皇祖である天照大神が休んだ場所に、道祖神が立つとは。だがそれは生命とエネルギーの起源として自然とも思える。実は道祖伸は、国つ神である猿田彦が天孫族を道案内した証とされているのだ。

<籠神社奥宮の眞名井神社>

内宮遷宮後食事を司る神が必要との天照大神の神託により、丹波の国から呼ばれたのが豊受大御神。この神を伊勢に祀ったのが外宮だ。約300年もの間、天照大神はずっと腹を空かせていたのだろう。籠神社の奥宮である眞名井神社の主神が豊受大御神。私たちが天橋立を見降ろした山の奥に、そのお宮があることを知っていたが、私は籠神社参拝を優先したのだ。

<琉球王国祝女(のろ)の頂点だった聞得大君(きこえおおぎみ)>

卑弥呼の時代、祭政は別れていた。祭(まつりごと)は巫女である卑弥呼の仕事で、政(まつりごと)は男弟の仕事。大和朝廷発足後はそれを一緒にした。だが崇神天皇は神託によって皇祖の意思を尊重し、皇女に天照大神を祀る宮の適地を探させたのだろう。天皇に代わる神宮の世話役が斎宮。現代においても旧皇族の黒田清子さんがその務めを果たしている。

なお、琉球王朝でも祭政が別れていた。政治は琉球王が、神事は王の親族である聞得大君が司った。古代日本と同様の二重構造だ。日本の古い形が琉球王国に残存していたことに、大多数の沖縄人が気づいていないだろうが。

<籠神社前に立つ2本の石標>

これで籠神社の重要性が分かったはず。だからこそ「丹後国一之宮」の名誉を与えられたのだろう。もう一つの疑問は丹波と丹後の関係。名前も位置も近いことから、丹波から分国したのが丹後と考えていたのだが、今回調べたらその通りだった。こんな風にして、歴史の謎がまた一つ解けて行く。

籠神社の宮司は代々海部氏が務めて来た由。同氏は天孫族とする考えもあるが、縁起にある通り海神を祀る海人族のはず。それでもう一つ謎が解ける。それが目の前の海。宮津は天然の良港で、古来日本海を通じた交流があった。九州の宗像氏や出雲族、安曇氏などが想定されよう。そしてそれは北陸出身の第26代継体天皇ともつながるはず。江戸時代には北前船がこの宮津に寄港していた。<この項完 続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本史全般] カテゴリの最新記事

-

遥かなる南の島々 追補版(8) 2021.05.22 コメント(2)

-

アイヌの話(9) 2021.03.09

-

旅・歴史と美を訪ねて(28) 2019.12.16 コメント(13)

Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

ローズコーン

さん

おはようございます。

こうして歴史ものはやはりこれまでの学習における知識の許に、先ずは推測を盾イマージネーションを広げそしてそれが事実かどうか検索する、そしてそこで自分の推測と考えがぴったり歴史の事実とあうと、どんなにか喜びの大きなきなことでしょうね。

いつもその推測はあってっておいでですね。さすがです。

勉強してない者には、はあ~~~と感心するばかりですが。 (2019.12.12 06:18:04)

こうして歴史ものはやはりこれまでの学習における知識の許に、先ずは推測を盾イマージネーションを広げそしてそれが事実かどうか検索する、そしてそこで自分の推測と考えがぴったり歴史の事実とあうと、どんなにか喜びの大きなきなことでしょうね。

いつもその推測はあってっておいでですね。さすがです。

勉強してない者には、はあ~~~と感心するばかりですが。 (2019.12.12 06:18:04)

Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

マックス爺

さん

ローズコーンさんへ

お早うございます!!

いつもコメントをありがとうございます。

早朝からこんな面倒くさい文章を丁寧にお読み

いただき、ありがとうございます。

私は歴史や考古学を組織的に学んだ者ではありません。

でも長期間それなりに本を読んでいると、一定の

法則が分かって来ます。分国の際の名前の付け方などです。

私の場合、現地を訪れて疑問を抱く。それを帰宅後

ネットで調べて専門家の意見を確認する。その繰り返しです。

基礎的な知識がないと疑問すら起きませんが。

推論とその確認。そんなことを繰り返しつつ自分なりの

学習を進めています。遠い遠い道のりですよ。(;^_^A

孤独ではありますが、楽しい学習ですね。🌸(^^)v

(2019.12.12 06:50:56)

お早うございます!!

いつもコメントをありがとうございます。

早朝からこんな面倒くさい文章を丁寧にお読み

いただき、ありがとうございます。

私は歴史や考古学を組織的に学んだ者ではありません。

でも長期間それなりに本を読んでいると、一定の

法則が分かって来ます。分国の際の名前の付け方などです。

私の場合、現地を訪れて疑問を抱く。それを帰宅後

ネットで調べて専門家の意見を確認する。その繰り返しです。

基礎的な知識がないと疑問すら起きませんが。

推論とその確認。そんなことを繰り返しつつ自分なりの

学習を進めています。遠い遠い道のりですよ。(;^_^A

孤独ではありますが、楽しい学習ですね。🌸(^^)v

(2019.12.12 06:50:56)

Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

Kazu さん

Aさん,こんにちは~

本日のテーマ,興味深く読ませていただきました。伊勢に落ち着くまで90年も要したのですね。

今でこそパソコンがあり,検索すれば瞬時にデータが手に入り,真

贋を見極めれば知識となりますが,数年前までは図書館の専門書等

でなければ難しかった。しかし,Aさんの知識はその後者の積み重

ねですよね。よっぽど根気よく,また綿密に整理されたのでしょ

う。

でも,それらの努力の結果を,発するこどが可能なブログというツ

ールに出会えたことは,ほんとに良かったかと思います。

陳腐な一言ですみません。 (2019.12.12 10:22:36)

本日のテーマ,興味深く読ませていただきました。伊勢に落ち着くまで90年も要したのですね。

今でこそパソコンがあり,検索すれば瞬時にデータが手に入り,真

贋を見極めれば知識となりますが,数年前までは図書館の専門書等

でなければ難しかった。しかし,Aさんの知識はその後者の積み重

ねですよね。よっぽど根気よく,また綿密に整理されたのでしょ

う。

でも,それらの努力の結果を,発するこどが可能なブログというツ

ールに出会えたことは,ほんとに良かったかと思います。

陳腐な一言ですみません。 (2019.12.12 10:22:36)

Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

yorosiku!

さん

Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

マックス爺

さん

Kazuさんへ

今日は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

伊勢神宮の候補地探し。それもまた神話に近い

のだと思っています。

その理由は第11代天皇までは架空の人物とする

説があるからです。初代の神武天皇などはなにせ

300歳まで生きたと言うのですから。(;^_^A

仰る通り、昔は専門書を紐解くしかありませんでしたね。

この分野は「霊感」みたいなもので、勝手なことを

書く人が結構いるのですよ。特に邪馬台国などは。(^_-)-☆

だから誰がどんな書店から出した本か。そして著者の

経歴はどうかなどを基準にして読む本を選らんで来たのです。

その点今は楽ですね。ウィキペディアなどがある程度

信頼できる学説やらその分野の定説を載せていますので。😊

1)基礎的な知識に加え 2)現地で受けた印象や疑問

3)ネットでの確認や最新情報の入手 の繰り返しです。

そんな素人ののろい歩みでも、苦労したことが報われる

のは楽しいですよ。疑問が10年後、20年後に解けることが

実際にあるのですから。

明日からはKazuさんお待ちかねの出雲大社です。

じっくりお読みいただけたら嬉しいです。ではね。(@^^)/~~~

(2019.12.12 11:23:18)

今日は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

伊勢神宮の候補地探し。それもまた神話に近い

のだと思っています。

その理由は第11代天皇までは架空の人物とする

説があるからです。初代の神武天皇などはなにせ

300歳まで生きたと言うのですから。(;^_^A

仰る通り、昔は専門書を紐解くしかありませんでしたね。

この分野は「霊感」みたいなもので、勝手なことを

書く人が結構いるのですよ。特に邪馬台国などは。(^_-)-☆

だから誰がどんな書店から出した本か。そして著者の

経歴はどうかなどを基準にして読む本を選らんで来たのです。

その点今は楽ですね。ウィキペディアなどがある程度

信頼できる学説やらその分野の定説を載せていますので。😊

1)基礎的な知識に加え 2)現地で受けた印象や疑問

3)ネットでの確認や最新情報の入手 の繰り返しです。

そんな素人ののろい歩みでも、苦労したことが報われる

のは楽しいですよ。疑問が10年後、20年後に解けることが

実際にあるのですから。

明日からはKazuさんお待ちかねの出雲大社です。

じっくりお読みいただけたら嬉しいです。ではね。(@^^)/~~~

(2019.12.12 11:23:18)

Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

マックス爺

さん

yorosiku!さんへ

こんにちは。

ご来訪とコメント、ありがとうございます。

いえいえ、海に面した神社よりも奥まったところに

ある神社の方が何百倍も多いのでしょうね。

でもYorosiku!さんが行かれた鵜戸神宮

などは海辺の神社の典型的な見本。その意味では

大変良い経験をされたと思いますよ。(^_-)-☆

海辺にある神社も全くなくはないと言ったところ

でしょうか。

神社の立地はご祭神の性質にもよるし、祀る

側の事情にもよるのだと思います。

浅草寺も創建時は小さな島にあったようですものね。

その問題は明日以降の出雲大社シリーズで

詳細に記しています。どうぞお楽しみに。😊

(2019.12.12 11:51:54)

こんにちは。

ご来訪とコメント、ありがとうございます。

いえいえ、海に面した神社よりも奥まったところに

ある神社の方が何百倍も多いのでしょうね。

でもYorosiku!さんが行かれた鵜戸神宮

などは海辺の神社の典型的な見本。その意味では

大変良い経験をされたと思いますよ。(^_-)-☆

海辺にある神社も全くなくはないと言ったところ

でしょうか。

神社の立地はご祭神の性質にもよるし、祀る

側の事情にもよるのだと思います。

浅草寺も創建時は小さな島にあったようですものね。

その問題は明日以降の出雲大社シリーズで

詳細に記しています。どうぞお楽しみに。😊

(2019.12.12 11:51:54)

Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

クマタツ1847

さん

正直言って、私は古代史は全然勉強していません。

むしろ連れ合いの方が古代史はよく勉強しています。

私は、学校の日本史に興味を持ったのがそもそも始まりでですが、今では薩摩の歴史、とりわけ島津氏と明治維新の二つに絞っています。しかしそこから日本全体の歴史を知る必要に迫られて、少しづつですが、調べるようになった段階です。元々、歴史を特別勉強もしていませんので、全くの付け焼刃です。 (2019.12.12 16:33:57)

むしろ連れ合いの方が古代史はよく勉強しています。

私は、学校の日本史に興味を持ったのがそもそも始まりでですが、今では薩摩の歴史、とりわけ島津氏と明治維新の二つに絞っています。しかしそこから日本全体の歴史を知る必要に迫られて、少しづつですが、調べるようになった段階です。元々、歴史を特別勉強もしていませんので、全くの付け焼刃です。 (2019.12.12 16:33:57)

Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

マックス爺

さん

クマタツ1847さんへ

今晩は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

歴史の学び方、楽しみ方は人それぞれでしょうね。

奥様が古代史をねえ。それは嬉しいなあ。😊

私が歴史に興味を持ったのは、小学校時代に

貝塚らしいものを見つけたことと、高校生の時に

古墳付近で遺物を拾ったことからでした。

それから考えたら、ずいぶん長い間興味を抱き続けて

来たと感無量ですね。

私もただただ素人の独学。本を読んでの勝手な解釈ですよ。

それでも現地に立って見ると何かを感じ、何か

得るものがありますね。そして今はネットで何でも

調べられるので、超らくちんです。

自分が何を知り、何を知らないか。先ずはそれが

分かってないと調べられませんがね。

これからも大いに旅をし、歴史を学びたいものです。(^^)v (2019.12.12 16:57:14)

今晩は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

歴史の学び方、楽しみ方は人それぞれでしょうね。

奥様が古代史をねえ。それは嬉しいなあ。😊

私が歴史に興味を持ったのは、小学校時代に

貝塚らしいものを見つけたことと、高校生の時に

古墳付近で遺物を拾ったことからでした。

それから考えたら、ずいぶん長い間興味を抱き続けて

来たと感無量ですね。

私もただただ素人の独学。本を読んでの勝手な解釈ですよ。

それでも現地に立って見ると何かを感じ、何か

得るものがありますね。そして今はネットで何でも

調べられるので、超らくちんです。

自分が何を知り、何を知らないか。先ずはそれが

分かってないと調べられませんがね。

これからも大いに旅をし、歴史を学びたいものです。(^^)v (2019.12.12 16:57:14)

Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

こ う

さん

こんばんは

3連の鳥居ですか

初めて見るかもしれません

祭(まつりごと)に政(まつりごと)

文字でなんとなくわかったような気になりますが

歴史が得意でない私は・・・ですね(^^ゞ (2019.12.12 23:25:47)

3連の鳥居ですか

初めて見るかもしれません

祭(まつりごと)に政(まつりごと)

文字でなんとなくわかったような気になりますが

歴史が得意でない私は・・・ですね(^^ゞ (2019.12.12 23:25:47)

Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)

マックス爺

さん

こ うさんへ

お早うございます!!

いつもコメントをありがとうございます。

3つ連続した鳥居、他では見たことないですね。

祭は神事、政は政治。今の天皇は政治は行わずに、

宮中の神事だけを行っていますよね。

2つを一緒にやっていた時代があったと言うことです。

(2019.12.13 08:30:40)

お早うございます!!

いつもコメントをありがとうございます。

3つ連続した鳥居、他では見たことないですね。

祭は神事、政は政治。今の天皇は政治は行わずに、

宮中の神事だけを行っていますよね。

2つを一緒にやっていた時代があったと言うことです。

(2019.12.13 08:30:40)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.