全731件 (731件中 1-50件目)

-

「白衣観音立像」荒彫りの開始です。 R07.07.26(土)

母子像を意識してから、その具体的イメージがなかなかまとまりません。首はかしげさせました。まとまらない中、すすめながらイメージしていこうと思います。善財童子にはこだわりません。祈りの手はそのままに、佇んで見上げる姿でしょうか。成り行きにまかせてみます。

2025.07.26

コメント(0)

-

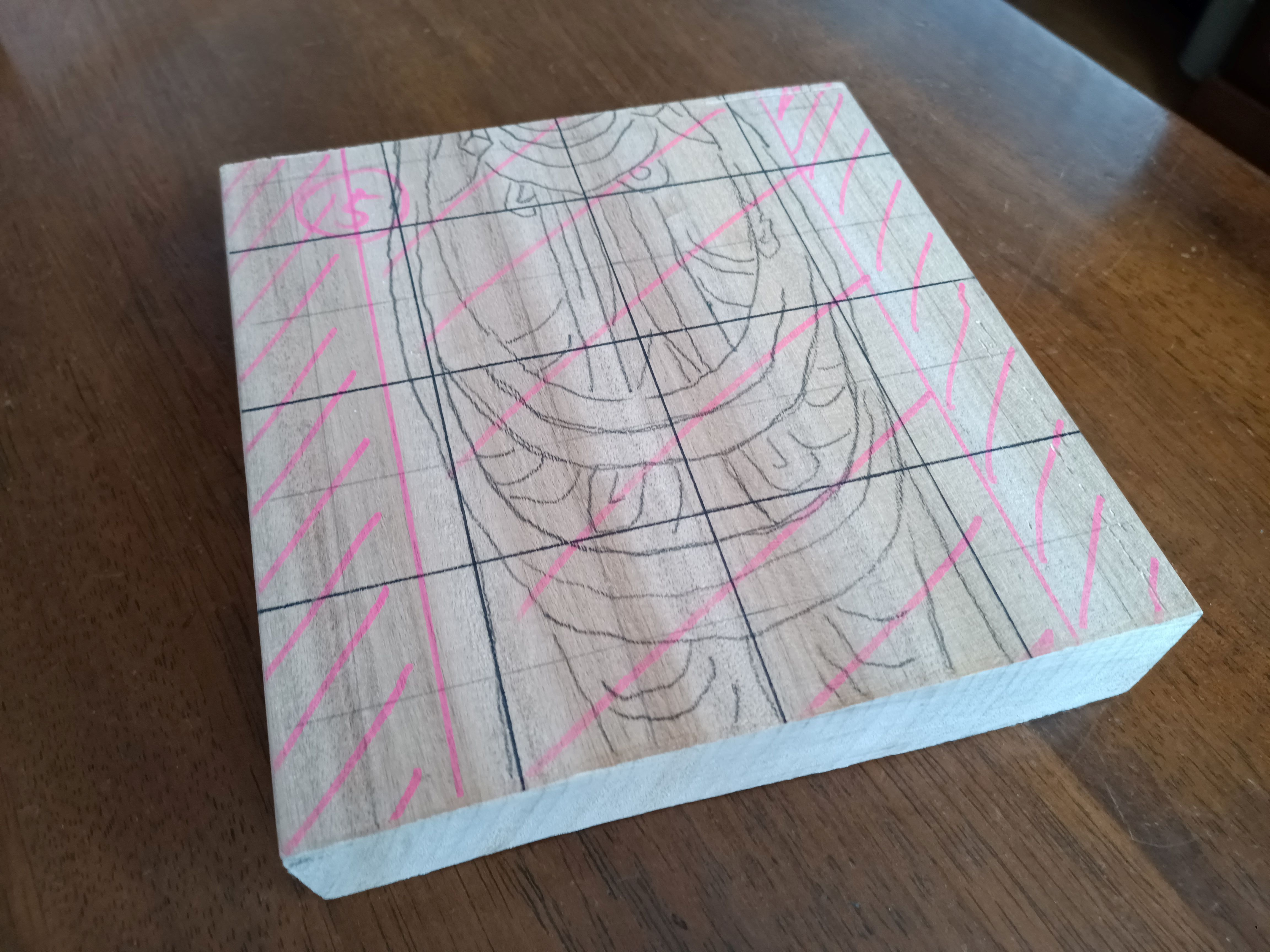

「白衣観音立像」善財童子を決めました。 R07.07.14(月)

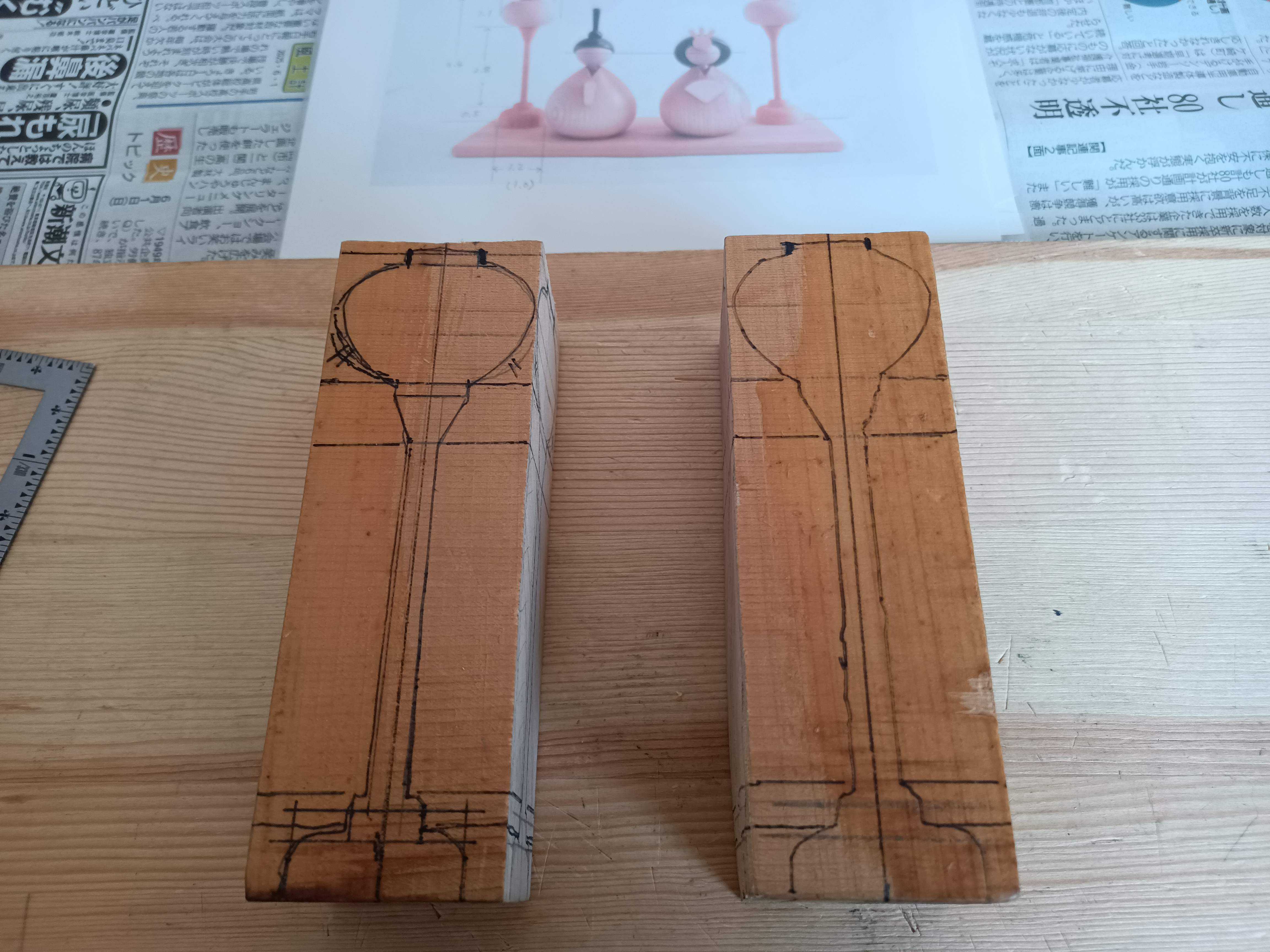

白衣観音立像の足元に置く「善財童子」を決めました。数ある「善財童子」ですが、京都にある高山寺のそれに惹かれました。お顔が愛らしく体躯もふっくらしていて動きもあります。世界文化遺産にも登録された高山寺については(高山寺HP)からご覧ください。例によって関連写真から型紙を作成して用材に下絵を転写しました。最初に取った端材①から切り出しました。本材に直接取りかかる前に同サイズで単独で彫ることにしました。彫ったものを参考に本材に彫り込みたいと思いますが、並べて置くだけだと一木で彫り出す意味があるのか疑問に感じます。構図を再検討する必要が出てきました。

2025.07.14

コメント(0)

-

「白衣観音立像」大まかに切り出しました。 R07.07.11(金)

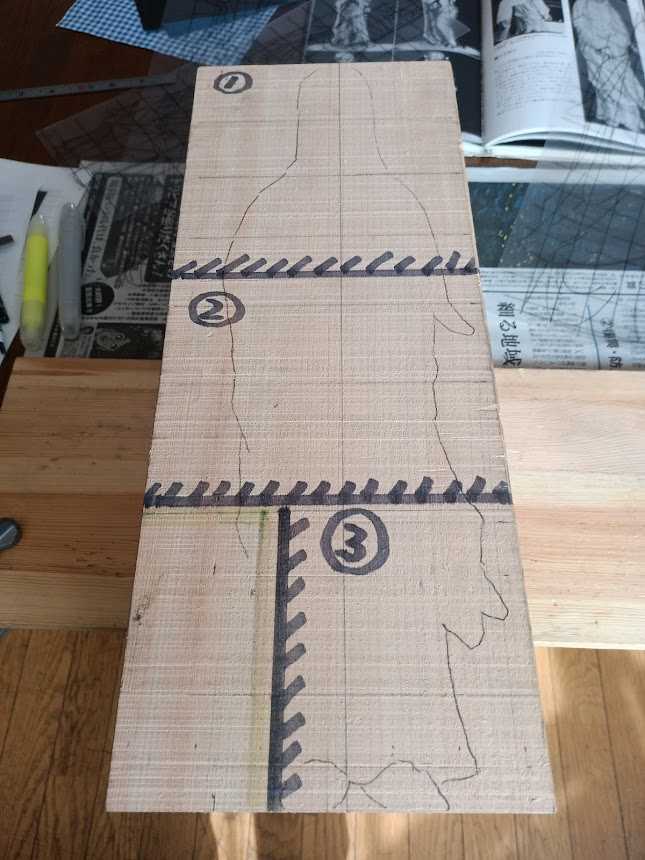

「白衣観音立像」下絵を写して大まかに切り出しました。先ずは正面と背面に切り出す部分を仕分けします。前面と背面を切り出したら下絵を描き直し、側面の余分な切り出し部分にマークします。側面も切り出し白衣観音像として大まかなカタチを削り出しました。残した童子の彫り出し部分に下絵を描き足します。童子についてはまだ構想がまとまらずにいるので、母子像としての構図をもう少し検討したいと思います。

2025.07.11

コメント(0)

-

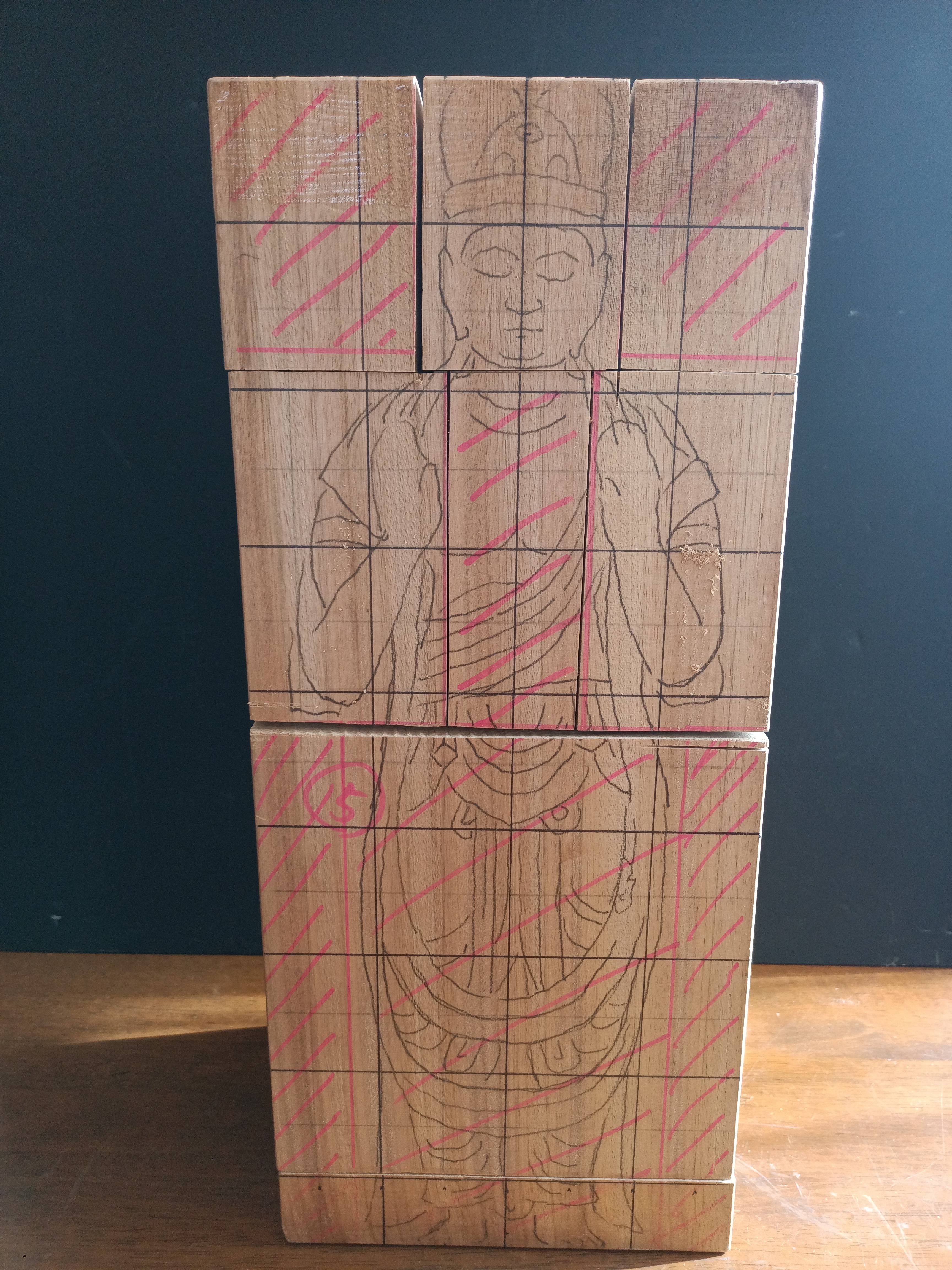

「白衣観音立像」下絵を作成しました。 R07.07.08(火)

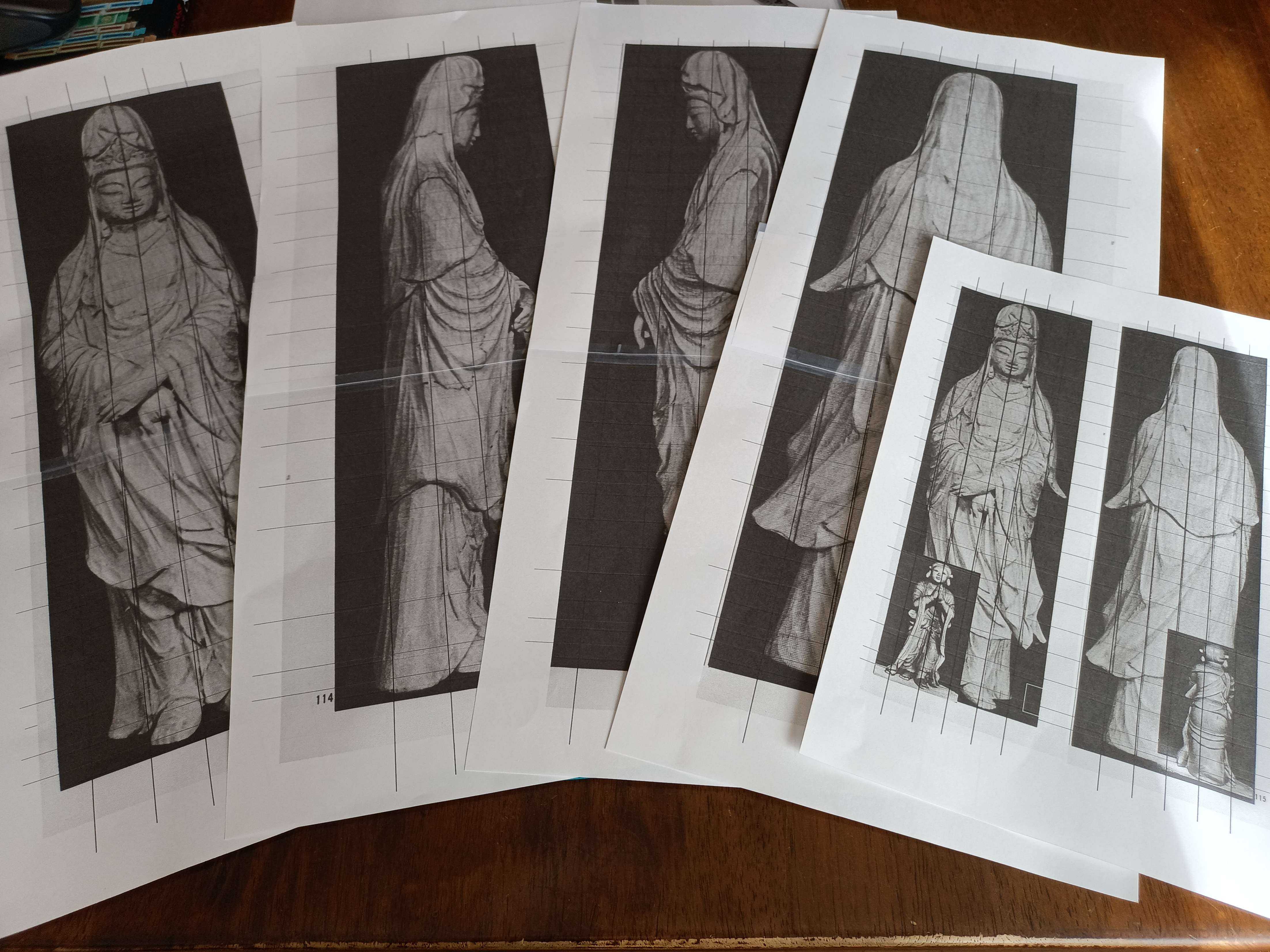

「白衣観音立像」実寸大の下絵を作成しました。パソコンで実寸に合わせて印刷し、四方の下絵を作成しました。童子の写真も取り入れました。下絵をもとにPP材の型紙に写しました。ヒノキ用材に型紙を合わせてみました。用材に転写する際は童子のスペースを空けたいと思います。

2025.07.08

コメント(0)

-

次のテーマは「白衣観音立像」です。 R07.07.05(土)

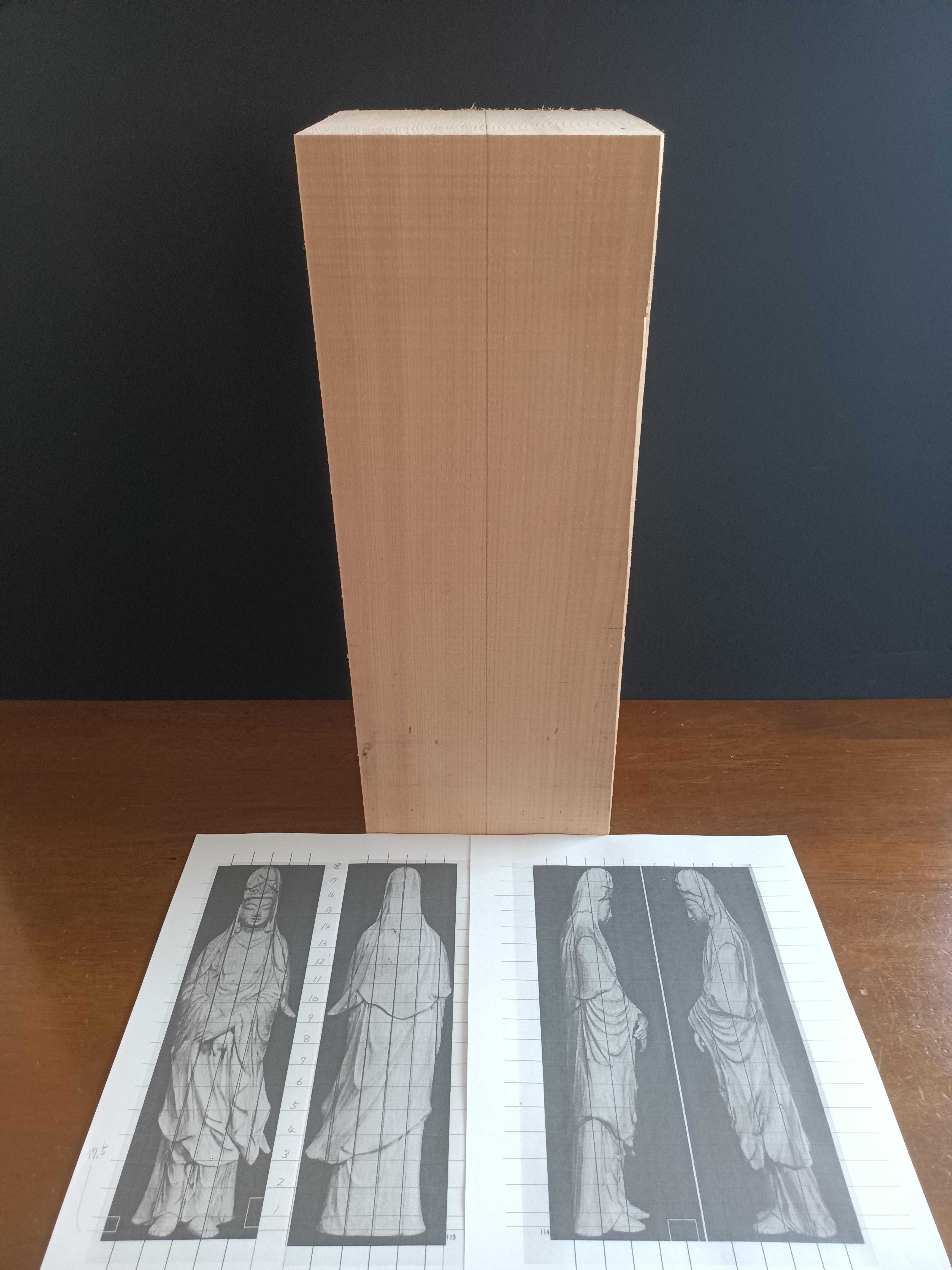

「お雛さま」を終えて、次は「白衣観音立像」を目指します。以前使用した「白衣観音菩薩」資料をもとに、40cm高のヒノキ材にサイズアップしました。なかなかりっぱな用材です。幅16cm厚み15cm高さ40cmと余裕があるので、足元に稚児を置いて母子像とすることもイメージしてます。今回は着色も考えています。

2025.07.05

コメント(0)

-

7年ぶりに愛車について R07.6.29(日)

H30.6.30に紹介した愛車ですが、初コーティングしたのを記念にアップします。H30.6月にご紹介した1998年式のホンダセイバー(2.5L_V6)です。バイザーは外しました。少しくすみが出てきたヘッドランプもきれいになりました。腐食汚れの出たアルミホイールもできる範囲でときれいにしてくれました。コーティングのきっかけとなったリアの塗装劣化も目立たなくなりました。写真で見る限りはH30年当時とあまり変わらないですね。35000kmだった走行距離も今や99000kmで、見かけることのないヴィンテージカーとなりましたがお気に入りの愛車です。これまで故障することなく走り続けてくれたので、これからも大事にして乗り続けたいと思います。・・・感謝!

2025.06.29

コメント(0)

-

「お雛さま」残った端材を集めました。 R07.06.23(月)

「お雛さま」を彫り終えて、残った端材を全部集めてみました。用材から大まかに木取りした時点で3本端材ができてます。 それから更にすすめるうちに端材はどんどん増えていきました。最終的に残った端材をすべて集めるとこんなになりました。用材は能面師の方からいただいた貴重な木曽ヒノキのため、処分するのがためらわれます。これらを使ってオブジェのようなものが出来ないか模索してみたいと思います。思いついたら新たなテーマとしてブログアップしますが、さて?・・・

2025.06.23

コメント(0)

-

「お雛さま」完成といたしました。 R07.06.21(土)

5月から始めた「お雛さま」ですが、ここで完成といたします。柿渋を3段階の色調で塗り分け、アマニ油蜜蝋で仕上げました。緋色のフェルトも敷いてみました。お内裏さまはこんな感じです。頭部を濃く、お顔と笏は塗らずに仕上げました。お雛さまは冠と扇を塗らずに仕上げました。一木なので頭部を濃く塗ったときに額に染み出てくるのが難でした。ぼんぼりも2段階に色分けしました。ぼんぼりを糊付けして、笏や扇、冠を付けるために接着部を少し彫り込んで取り付けました。フェルトは手芸屋さんから40x40cmの緋色を選びました。2ヶ月かかりましたがここで完成といたします。ご覧いただきありがとうございました。・・・感謝!

2025.06.21

コメント(0)

-

「お雛さま」台座と箱を作りました。 R07.06.19(木)

「お雛さま」サンディングを2回かけてから台座と箱を作りました。台座は「松」、箱は「桐」です。どちらもホームセンターから調達しました。箱蓋を閉めるとこんな感じです。赤いフェルトをかけるのはやり過ぎでしょうか。残るはいよいよ仕上げ塗りです。日当たりがよく余裕のある日に実行したいと思います。

2025.06.19

コメント(0)

-

今年初めてのゴルフでした。 R07.06.17(火)

ゴルフはご無沙汰でしたが、いつもの岩山ゴルフ場(盛岡カントリークラブ)でプレイしました。お馴染みのスタート地点です。ここからカートで下りていきます。今日は気温28度快晴ですが、風が少し強いコンディションです。池には蓮の花も咲いていて池ポチャを待っています。今年初めてにしてはまずまずのスコアで収めることが出来ました・・・感謝!

2025.06.17

コメント(0)

-

「お雛さま」サンディングしました。 R07.06.13(金)

「お雛さま」塗りの前にサンドペーパー掛けをしました。写真では分かりにくいのですが、木目が細かく滑らかになっています。 各パーツごとに#60から#100、#240、#400と4段階に処理しました。仕上げ用の#400はもう一度じっくり仕上げたいと思います。塗った場合の出来映えに違いが出ると思いますので。(PS・・・仕上げ用にはまだ#600、#1000がありました)

2025.06.13

コメント(0)

-

「お雛さま」カタチが出来ました。 R07.06.10(火)

「お雛さま」のおよそのカタチが出来ました。お内裏さまには束帯の襟元を彫り込みました。お雛さまは十二単の襟元です。並べるとこんな感じです。ぼんぼりの水平調整をしましたが少し低いですね。台を置いて少し高くします。笏や冠、檜扇は最後に取り付けます。

2025.06.10

コメント(0)

-

「お雛さま」ぼんぼりを彫りました。 R07.06.07(土)

「お雛さま」ぼんぼりのパーツを彫り終えました。柄の細さを考えればやはり一木からは無理があったとわかります。台と柄とぼんぼり、3パーツに彫り分けました。柄を台とぼんぼりに差し込んで完成ですが、その前にできるだけ滑らかに仕上げ彫りをします。今回はクラフトとして最後にサンドペーパーを掛けてから塗りをしたいと思います。

2025.06.07

コメント(0)

-

今年も長寿文化祭に出品しました。 R07.06.05(木)

お馴染みの岩手県民長寿文化祭作品展ですが、今年も出品しました。会場も変わらず盛岡駅西口に直結の盛岡地域交流センター:マリオスです。4階から降りるエスカレータの向こうには3階から出られるバスターミナルが見えます。駅直結のほか交通の便がいいのもこのビルの特徴です。会場のある4階の見慣れたファサードです。会場は左奥にある展示室です。すでに多くの出品者と関係者で準備に忙しそうでした。今年は彫刻部門の出品が少ないようですが、やはり彫刻は体力的にきついのかも知れませんね。できる限り出品を続けたいと思います・・・感謝!

2025.06.05

コメント(0)

-

「お雛さま」ぼんぼりを始めます。 R07.06.03(火)

おひな様の小物ができたので、次に「ぼんぼり」に着手しました。「ぼんぼり」も同じ用材から両脇分を木取りしてあります。一木から彫り出そうと気負って始めましたが、やはり無理でした。ノコ引きで離れてしまいました。結局、台とぼんぼりと柄の3つに分けて切り落としてから重ねたところです。せめて近い杢目で「ぼんぼり」を彫って、見た目だけでも一木造りにこだわりたいですね。

2025.06.03

コメント(0)

-

「お雛さま」小物を彫りました。 R07.06.02(月)

お内裏さまとお雛さまそれぞれの小物を彫りました。お内裏さまには笏(しゃく)、お雛さまには檜扇(ひおうぎ)と冠飾りを付けます。それぞれの襟元を彫り分けようと思います。お内裏さまは束帯、お雛さまは十二単と感じられるように下書きを書き入れました。彫り込んだら次は「ぼんぼり」に移ります。

2025.06.02

コメント(0)

-

「お雛さま」荒彫り終わりました。 R07.05.30(金)

「お雛さま」の荒彫りはほぼ終わりました。彫りやすいように底を残していましたが、最後に取ってしまうのがためらわれます。写真ではもっとスリムで細い首を差し込んでいますが、独自のスタイルでまとめてみます。背面から見ると左右のバランスが違っていますが、手彫りなのでこのままいきます。これから細かいところをすすめますが、お顔や手は彫らずに現代クラフト調に仕上げたいと思います。

2025.05.30

コメント(0)

-

「お雛さま」荒彫りを始めました。 R07.05.28(水)

「お雛さま」準備が出来たので荒彫りを始めました。ノコギリ引きでまだ残る不用分を削って落としました。今回は内裏さまとお雛さまのバランスをとるため、頭部を先に決めたいと思います。お雛さまから先に決めて、それに合わせてお内裏さまを彫りすすめまる予定です。今回はこれがヤマ場ですね。。がんばります。

2025.05.28

コメント(0)

-

高松の池に寄り道しました。 R07.05.24(土)

運動会を見た帰りに「高松の池」に寄り道しました。高松の池公園から眺めます。雨曇りで薄暗い中、ボートを漕いでいる3人がいました。向かい側に移動しました。盛岡の桜名所のひとつですが、今は葉桜並木です。足元の渡り廊下から岩手山まで含めて池の全景です。真正面に盛岡誠桜高校が見えます。冬には白鳥が600羽も飛来するそうです。池を1周する遊歩道は約1.4kmあり、バリアフリーで車いすでも利用可能です。途中のトイレ設備もウオッシュレット完備で、経年劣化ながら清潔です。梅雨どきもまたいい風景を見せてくれました。。感謝!

2025.05.25

コメント(0)

-

成島毘沙門堂にお礼参りしました。 R07.05.21(水)

「伝吉祥天立像」完成御礼のため、成島毘沙門堂にお礼参りをしてきました。毘沙門堂は三熊野神社の奥にあります。伝吉祥天立像は毘沙門天立像と並んで収蔵庫に保管されています。収蔵庫は拝観口から登っていった先に見えています。庫内は撮影禁止なのでここまでとします。今日は朝からずっと雨模様ですが、収蔵庫に着いたとたんに強く降り出し、お参りを終えて出るときは止んでいるという不思議な現象がみられました。感謝の気持ちが届いたのであればいいのですが。雨で新緑がきれいなお参りになりました・・・感謝!

2025.05.21

コメント(0)

-

「お雛さま」荒彫りの準備です。 R07.05.17(土)

「お雛さま」荒彫りの前に不用分を落としました。お内裏さまとお雛さまの不用分をカットしました。ぼんぼりは後から糸ノコでカットする予定です。下絵を描き直してから荒彫りを始めます。全体を意識しながら慎重にすすめたいと思います。

2025.05.17

コメント(0)

-

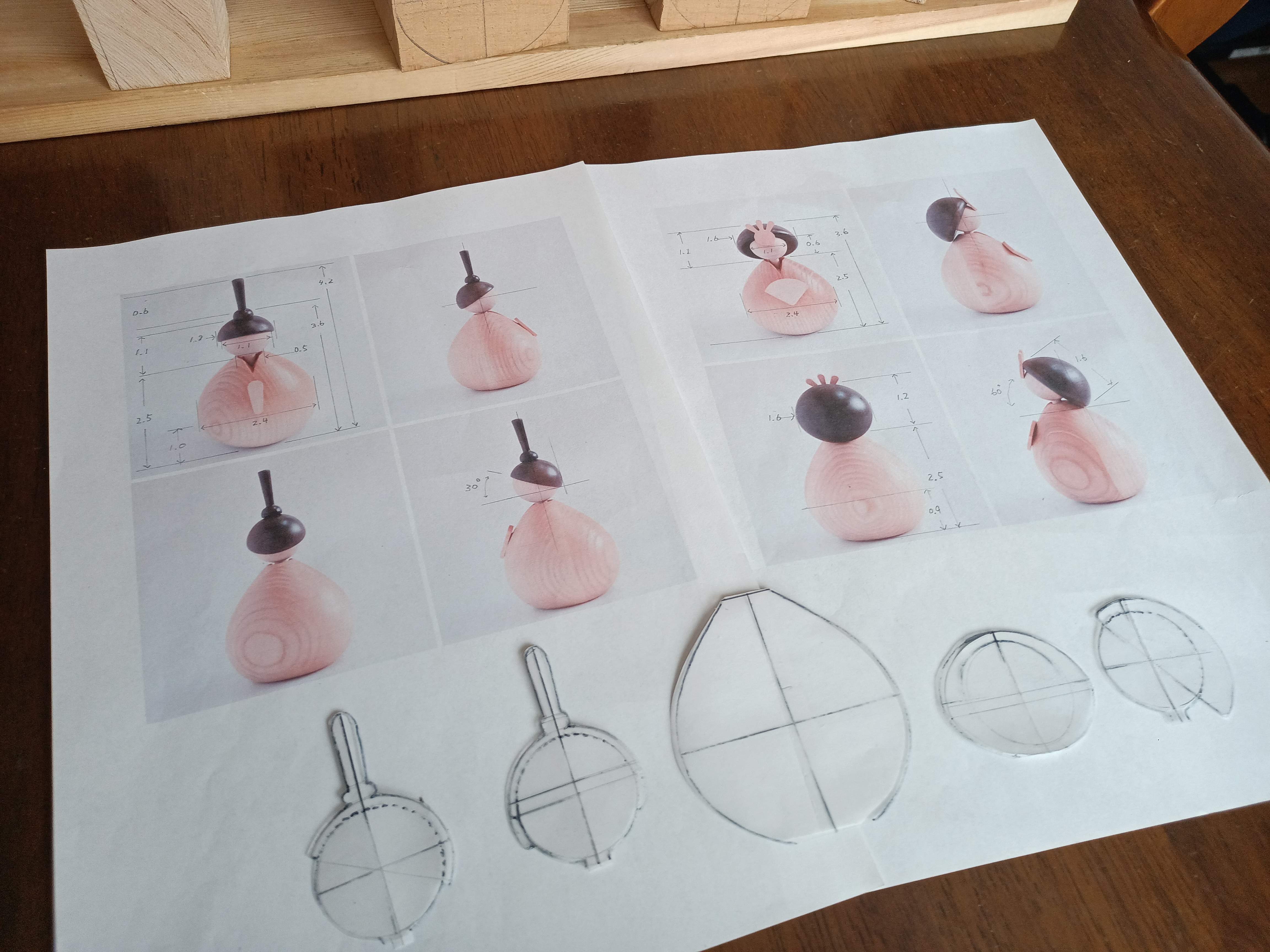

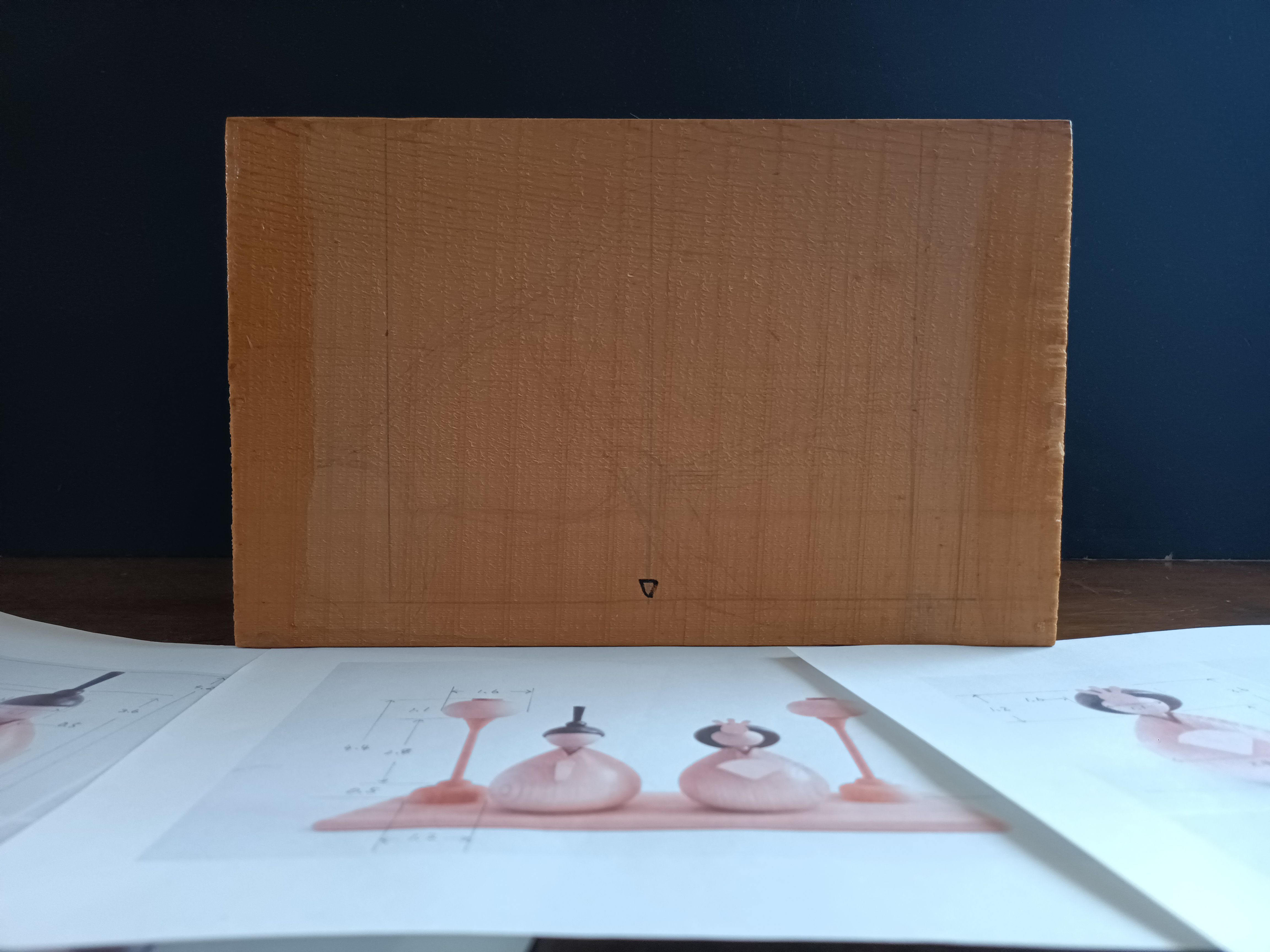

「お雛さま」下絵を描き写しました。 R07.05.14(水)

「お雛さま」の下絵を作成して木取りをした用材に書き写しました。四方からの写真から実寸の下絵を作成しました。用材に基準となる目盛りを引いてから下絵を見比べます。用材の四方と上下面に下絵を書き写しました。お雛様用材の高さを決めたのは早計でした。発生した矛盾はあいまいなにして手書きで直しました。次は下絵に従って不要部分を削り落とす作業に入ります。

2025.05.14

コメント(0)

-

「お雛さま」の木取りを終えました。 R07.05.10(土)

「お雛さま」の木取りをして並べてみました。見事なほどぴったりなサイズ感ですね。両サイドのぼんぼりとお内裏様、お雛様が台座に乗ったところです。お雛様から順に単体ごとに彫っていきたいと思います。先ずは下書きから。。

2025.05.10

コメント(0)

-

次は「おひなさま」を始めます。 R07.05.08(木)

仏像2体を仕上げた後少し休んでいると、「おひなさま」のリクエストがありました。ネットの詳しい資料にぴったりの用材があったのでこれにしました。サイズは15x8xH24cmです。お内裏様とお雛様、両方のぼんぼり、台座がちょうどよく木取りできるサイズでした。見本はもちろんパーツごとの組み立てですが、何とか単体ごとに一木造りで彫り上げたいと思います。さすがに台座から全部はムリですが。。。

2025.05.08

コメント(0)

-

「釈迦如来坐像」柿渋と蜜蝋で完成です。 R07.04.23(水)

「釈迦如来坐像」の完成です。前回から更にお顔、手、反花、框座を手直ししてから、柿渋と亜麻仁油蜜蝋で仕上げました。 本像は台座、光背より目立つように3度塗りしました。如来さまらしい風格が増した気がします。蓮台の背面は反省を込めてチェーンソー痕をそのままにしてます。いろいろ寄り道しましたが、1年を超えて完成としました。ご覧いただきありがとうございました。

2025.04.23

コメント(0)

-

「釈迦如来坐像」を続けます。 R07.04.20(日)

1年以上ぶりに「釈迦如来坐像」を仕上げたいと思います。気になっていたお顔を彫りました。目を削り頬も落とし、口元と鼻を整えました。手をひとまわりダウンサイズしました。カメラ目線なのでまだ大きく見えますが。台座を水平均衡にして、光背の建付けを固くしました。框座はそのままです。本像の座り具合をよくするため、お尻の下に敷物を付けることにしました。全体ができたらいよいよ柿渋とアマニ油蜜蝋を塗って完成をめざします。

2025.04.20

コメント(0)

-

今年も桜は北上展勝地からです。 R07.04.19(土)

昨年に続き今年も名所「北上展勝地」で桜を満喫してきました。延々と続く桜ロードは2kmに及びます。世界各国の言葉であふれていました。イベント会場では露店がいっぱい並んでいました。中央には食事会場もあり人もいっぱいです。敷地内を流れる小川にかかる橋の上から、民族楽器演奏のまわりで聞き入る人たちです。今年もお天気に恵まれ、たくさんのシャトルバスが続々と駐車場に入ってきています。今日明日が桜ピークの週末なので来られて何よりでした。。感謝!

2025.04.19

コメント(0)

-

「蜜蝋」をいろいろ試してみます。 R07.03.08(火)

色付けをした「伝吉祥天立像」ですが、台座の色を少し落としました。急いで重ね塗りをしたため予想以上に柿色が出すぎたので、中性洗剤やペーパー研磨で落としました。塗った後からペーパーをかける効果は「鹿」で経験したので、今回もそれを狙ったものです。彫り跡の浮き出たかすれが、色落ちと同時に古色感を増すように思います。あくまで個人の感想ですが。。アマニ油蜜蝋はこれまでの作品にも試して、より完成度をあげられるよう頑張ります。。感謝!

2025.04.08

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」柿渋と蜜蝋で完成です。 R07.03.29(土)

彫り終えた「伝吉祥天立像」に柿渋と蜜蝋を塗って完成です。柿渋の具合を見ながら2度、3度と重ね塗りしました。楠材の白い部分が手に出たので、手のひらだけ更に上塗りしました。台座の下2段(反花、框座)はやむなく杉材で彫ったため質感の違いは否めません。柿渋を吸いすぎて少し黒味が増してしまいました。次にアマニ油蜜蝋ワックスで磨くと光沢が出て一段と仏像らしくなりました。オイルフィニッシュ(乾性油を使った木材塗装仕上げ法)は前から気になってたのですが、今回初めて使いました。クルミ油やアマニ油等の乾性油を塗る方法や、蜜蝋などでワックスがけをする方法がある中でいいところ取りのミックス方法にしました。どちらも自然素材で塗装効果はありませんが、長い年月を経ての見た目効果に期待したいと思います。長い間ご覧いただき、ありがとうございました。

2025.03.29

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」本像を彫り終えました。 R07.03.21(金)

「伝吉祥天立像」台座を終えて本像も彫り終えました。像全体を正面からです。お顔を調整まして冠も直しました。手の指を彫り爪も彫りました。肩も少し狭めて腕も合わせて狭めました。お尻も少し引っ込めて衣が真っすぐ下りるようにしました。足の指と爪も彫り出しました。背面から見たところです。肩のくぼみを彫り、衣の左右曲がりを直しました。以上で本像、台座ともに彫り終えました。昨年8月から8ヶ月かかりました。最後にもう一度じっくり見て、違和感がなければ柿渋を塗って完成とします。

2025.03.21

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」蓮華座を彫り終えました。 R07.03.19(水)

混迷を続けた蓮華座ですが、何とか彫り終えました。最後に迷った「框座」は脚を付けることで納めることにしました。框座、反花、蓮台それぞれに芯棒を付けて、中心がずれずに乗るようにしました。前回と同じようですが、蓮台、反花ともに傾斜を深めてあります。框座も浮きますので全体が落ち着きました。あとは本像の残り仕上げをして彫りを終了したいと思います。

2025.03.19

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」蓮台リニューアルです。 R07.03.15(土)

「伝吉祥天立像」台座のうち「蓮台」を彫り直しました。当初「反花」として作成したものですが、「蓮台」がサイズ的に小さいので再検討しました。裏返して上面を彫り整えて「蓮台」としました。先の蓮台が径14cmで今回は径17cmなので3周りほど大きくなりますが、高さが少し低くなる分形状が平たくなります。杉材から新たに作成中の「反花」に乗せてみました。前回の写真と比べてみてください。こうなると「框座」もサイズ的に違和感が出てしまいますね。本像の仕上げ中に台座で混迷状態ですが、本像とのバランスが大事と思いますので妥協せず求めたいと思います。

2025.03.15

コメント(0)

-

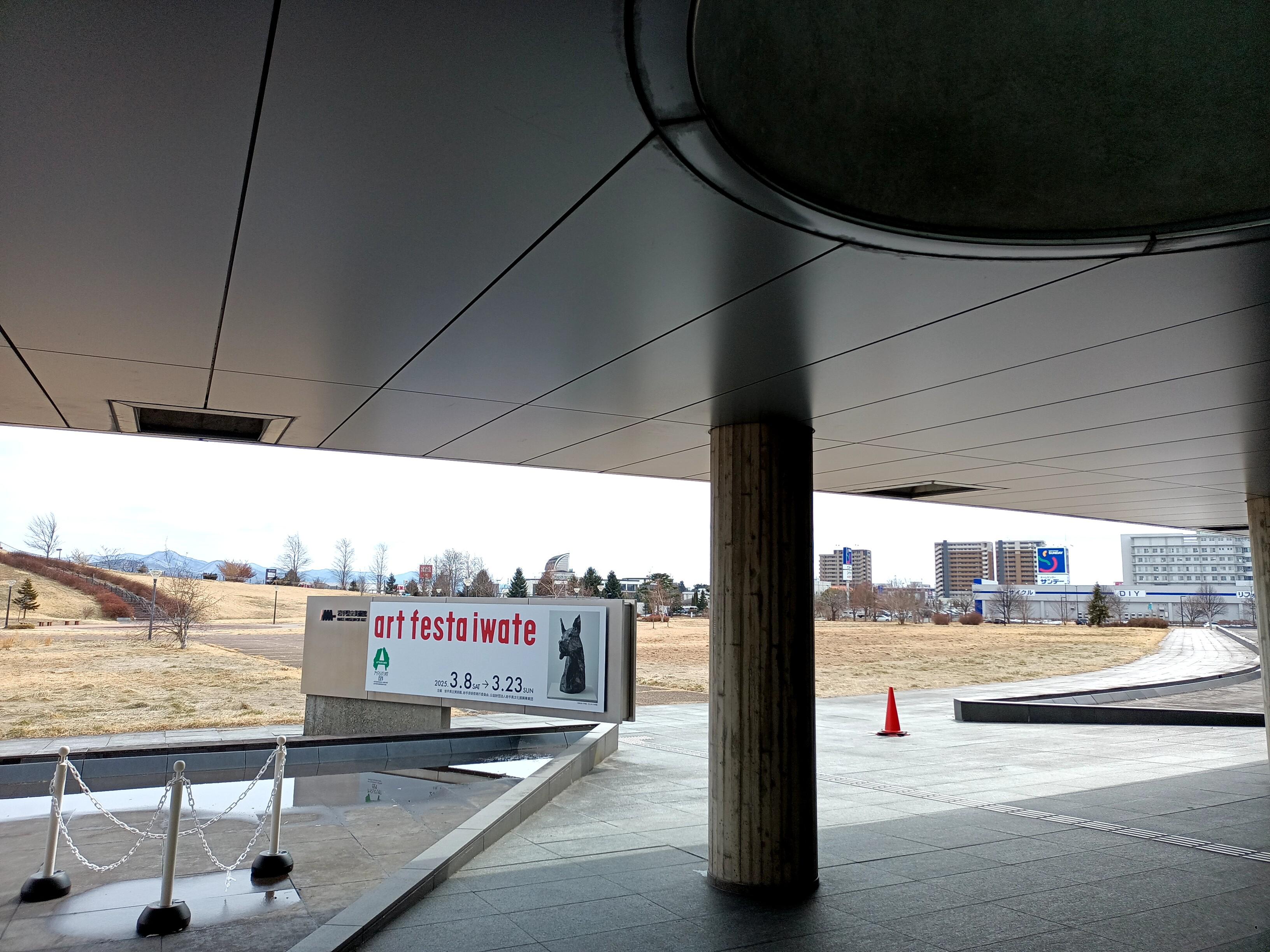

「ア―トフェスタいわて」を見てきました。 R07.03.08(土)

気晴らしに「アートフェスタいわて2024」を見に岩手県立美術館に行ってきました。美術館は盛岡市中央公園に隣接しています。まだ芝が枯れた状態ですがもう少しで青々と広がります。館内から受付方向を見たところです。アーチ型のカーブがいいですね。右手の待合からは先ほどの公園が眺められます。「アートフェスタいわて」は昨年の岩手芸術祭受賞作を始め、県内のプロアマ作家の作品を集めた展覧会です。お目当ての昨年彫刻部門最高賞の彫刻がありました。題名は「呼吸」で素材が紙なのが特徴的です。この作家さんはこのほか動物をテーマにした彫刻や現代美術でも活躍されています。昨年の芸術祭を見逃したので今回足を運びましたが、やはりこの作品が秀逸ですね。

2025.03.08

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」本像の調整中です。 R07.03.07(金)

「伝吉祥天立像」いよいよ大詰めで本像を調整中です。お顔を直しましたが、あごの下をもう少し削ります。手の指を彫りながら細く削りました。腕輪の装飾も彫り直しました。足もとも衣の裾をそろえて、指先を整えました。まだ少し甲が高いので削ります。本像の調整をしながら台座のサイズを再考してます。反花を裏返して蓮台に彫り直して、新たに杉材から反花を作成するつもりです。最後に作った框座も薄くして脚を彫り出そうかと検討中です。完成が間近になり、あれこれ考えが錯そうしてます。

2025.03.07

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」框座が出来ました。 R07.02.26(水)

「伝吉祥天立像」蓮華座最下段の框座が出来ました。径22cm厚さ2.5cmの円盤に飾り彫りを入れて、サンドペーパーで仕上げました。反花、蓮台を乗せて「蓮華座」の完成です。本像から反花、蓮台は「楠材」、框座は「杉材」です。あとは本像の仕上げを残すのみ。細かい矛盾を修正しながら、やはり「腕と手」にこだわって調整したいと思います。

2025.02.26

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」腕と手を直しました。 R07.02.22(土)

「伝吉祥天立像」手が大きいとの声から大幅に見直しました。腕の長さと太さのバランスを見ながら削りました。次に指の長さと太さのバランスを見ながら手を詰めました。腕と手のバランスを見なおしました。結果、腕に関する装飾は彫り直すことになりますが、急ぎすぎたことを反省してやり直したいと思います。いまだに見極めることが出来ない未熟さを痛感しながら完成に向けてがんばります。。感謝!

2025.02.22

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」框座を始めます。 R07.02.15(土)

蓮華座一番下の框座を始めます。なじみの作業場から杉材を分けてもらい、22cm径の円形を切り出しました。厚みは2cmです。框座に置くと反花だけのほうがしっくりきますが、最後まで仕上げてから決めたいと思います。本像のほうはやはり手がまだ大きいとの声があるので、課題として今後も取り組みます。

2025.02.15

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」本像を仕上げます。 R07.02.12(水)

「伝吉祥天立像」台座もできたのでいよいよ本像を仕上げます。お顔は首元と右目を彫り足しました。口元がいまひとつですがこれで良とします。手は気持ち小さくなるよう、掌を削り指を細くして腕も思い切って下側を落としました。写真では見えませんが、両腰にかかる天衣を浮かすように彫り込みました。これで右ひざが前に出ます。足の指を彫り込んだのと、衣の裾が薄く見えるように衣端を彫り詰めました。台座の選択を迷いましたが、やはり蓮台を乗せることにしました。ボリューム感が増すのとせっかく彫ったので。。残る時間で腕輪の細工を仕上げながら微調整をしていきます。台座の下にある紙は20cm径のサイズです。このサイズで円形の框座を用意しますが、石材(みかげ石、大理石、黒曜石・・・)も面白いので検討します。

2025.02.12

コメント(0)

-

新たな道具を購入しました。 R07.02.08(土)

台座も出来たので、本像の仕上げにかかる前に新たな道具を購入しました。資料等を乗せて高さや向きを自在にできるブックスタンドです。以前はブックエンドに立てかけたりしていましたが、ずれたり斜めにするとずり落ちたり・・との不便さを一気に解消できました。少しお高かったのですが長く使えるので導入しました。ネットで注文、翌日配送とは便利な時代ですね。。感謝!

2025.02.08

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」蓮華座が出来ました。 R07.02.04(火)

蓮台に続き反花もできました。花弁を仕上げて、中央部を浮かせるようにしました。上部中央に蓮台位置を印づけましたが、乗せるかどうかは検討次第です。蓮台を乗せて「蓮華座」完成です。通常の蓮華座とは趣きが異なります。下の反花の存在感がありますので、本像とのバランスから考えるとこれだけでいい気もします。下に「框座」を敷くとより安定感があると思いますがどうでしょうか。

2025.02.04

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」反り花の途中です。 R07.02.02(日)

台座「蓮華座」ですが、蓮台に続いて反花を彫っています。通常の反花は平べったいのですが、今回は用材の厚みを生かしたカタチにしたいと思います。周りの花弁を彫ったところです。ここから花弁1枚ずつ柔らかい表情に仕上げます。この上に蓮台を乗せるかどうかは少し検討して、中心部を掘り下げるか決めたいと思います。

2025.02.02

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」反り花を始めます。 R07.01.30(木)

「伝吉祥天立像」蓮台に続き、反り花を始めます。最初の木取りでカットした部分を使用します。取れる最大円に合わせてノコギリ引きしてからノミで丸く削ります。通常「反り花」はべったり平たくして蓮台を乗せますが、今回は厚みを生かして花弁が立ち下がるようにしたいと思います。テキストの白衣観音像を見たら、その台座がこのカタチだったので参考にしました。蓮台を乗せるかどうかは出来てから検討します。

2025.01.30

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」蓮台が出来ました。 R07.01.29(水)

「伝吉祥天立像」台座の一部「蓮台」が出来ました。チェーンソー痕が目立たないよう彫ったので、窪みが見えますがやむを得ません。蓮台のカタチを整えるため、那須敷台を彫り出すカタチになりました。 斜め上から蓮台上部を見たところです。ケバがまだ見えるので彫り除いて仕上げます。次は蓮台の下に置く「反り花」にかかります。

2025.01.29

コメント(0)

-

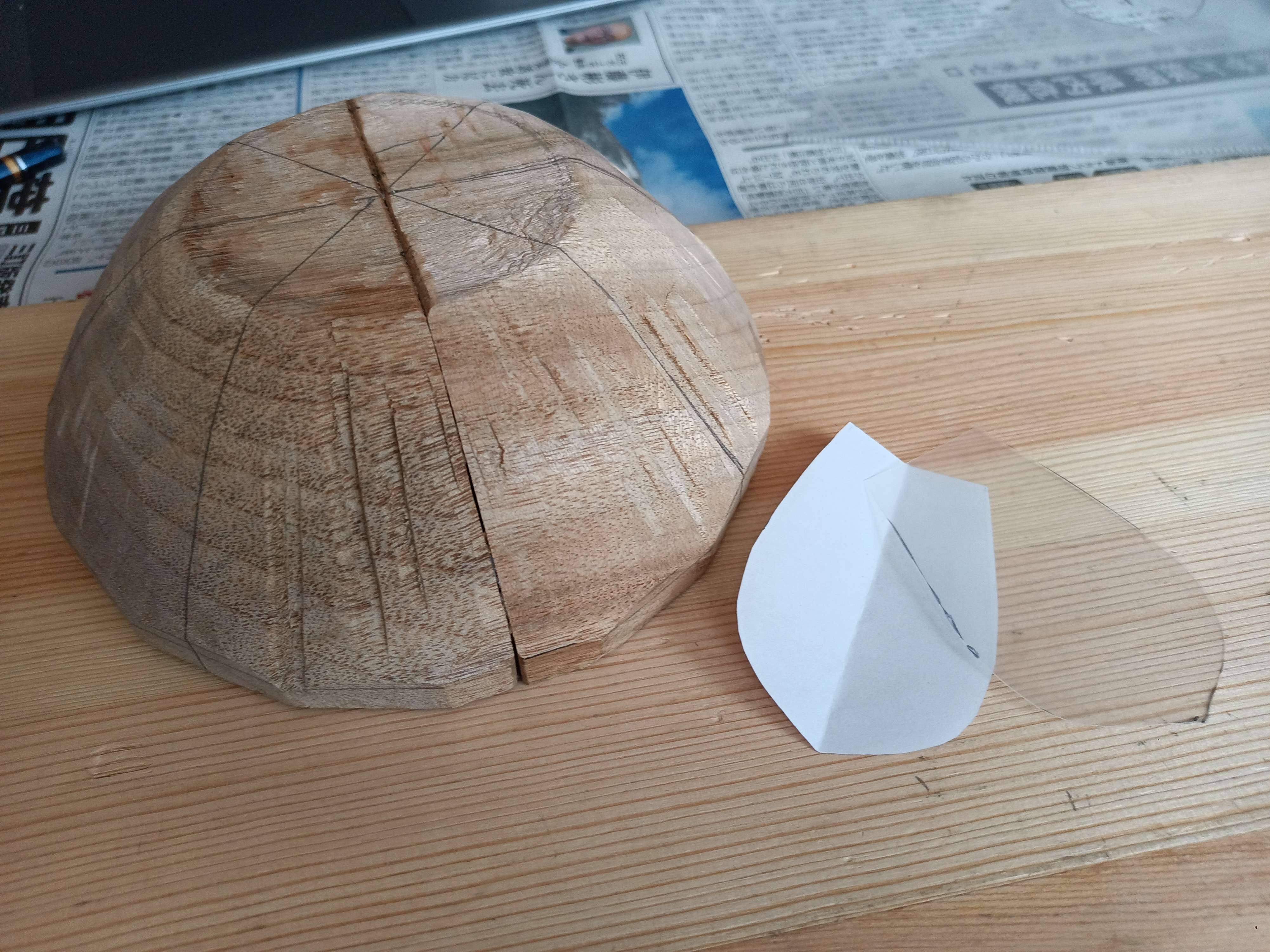

「伝吉祥天立像」蓮台の第1歩です。 R07.01.17(金)

「伝吉祥天立像」蓮台ですが、先ずは蓮の花びらです。蓮台を8等分に区分けして、1枚分の花びらを型取りします。セルロイドの型に合わせて花びらを2段にして16枚分下書きしました。大まかに2段の花びらを彫り出しました。蓮台上面はこれからですが、花弁の開き具合をイメージして彫りすすめます。今回もチェーンソー痕を残してしまいました。。大反省!

2025.01.17

コメント(0)

-

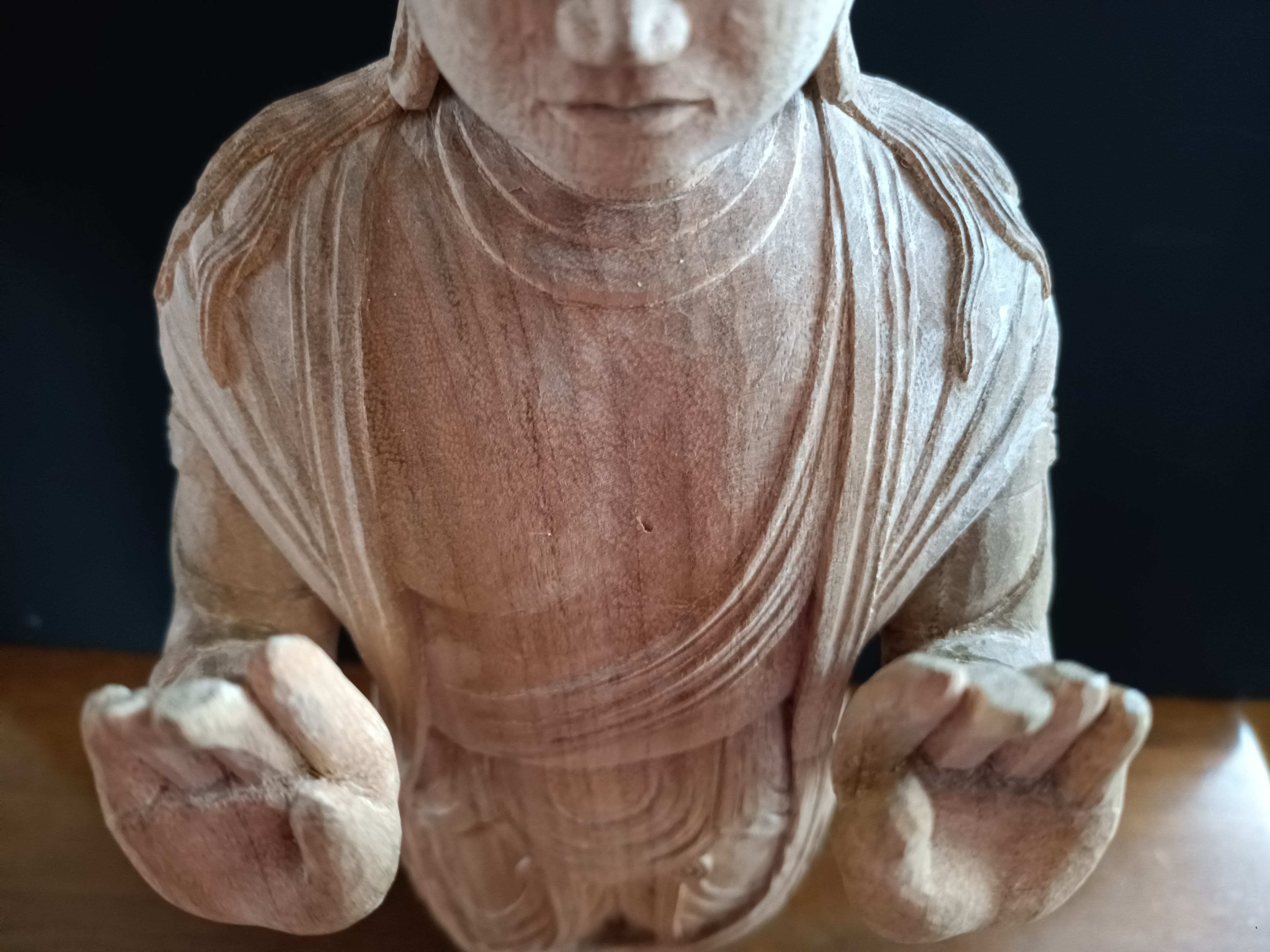

「伝吉祥天立像」仕上げの最中です。 R07.01.12(日)

「伝吉祥天立像」台座を彫りながら本像を仕上げ彫りしています。肩から胸にかかる衣を身体に密着するよう深く彫り込みました。胸まわりがタイトになるのに合わせて肩幅も少し詰めました。結果、両脇も広げられることになりました。腰回りから背面もだいぶ削り落としました。だいぶすっきりしました。仏像を眺めて気がついたことをメモる日記帳です。仕上げ彫りを始めるとあちこちに小さな矛盾が見つかり、直すとまた別な矛盾につながります。結果、荒彫りの段階まで遡って修正することになり、見極められない未熟さを痛感します。

2025.01.12

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」蓮台から始めます。 R07.01.09(木)

「伝吉祥天立像」台座の準備が出来たので蓮台から始めます。すっかり馴染んだミニチェーンソーでおわん型に削っていきます。周囲全部を削り終えたのでチェーンソー作業はこれまでです。チェーンソー痕のバラつきは承知のうえです。これから周囲を整えて蓮の花びらを彫り込んでいきます。本像については見るたびに小さな矛盾を見つけては手直しを繰り返しています。まだまだ完成には時間がかかりそうです。当初目標の年度内を目指します。

2025.01.09

コメント(0)

-

初詣は盛岡天満宮でした。 R07.01.03(金)

今年の初詣は盛岡八幡宮ではなく盛岡天満宮にしました。盛岡天満宮は市内中心から少し外れた小高い丘の上にあります。天満宮だけに受験を控えた学生さん家族が多くみられました。のぼりにある「うそかえ神事」は全国の天満宮で行われる神事のようです。うそ(鷽)は天神様のお仕えの鳥で幸運を招くと言われています。木彫りの鷽を交換することでこれまでの悪い出来事をウソ(嘘)にして今年をいい年に替える行事との事です。今年もよい年でありますように。。。感謝!

2025.01.03

コメント(0)

-

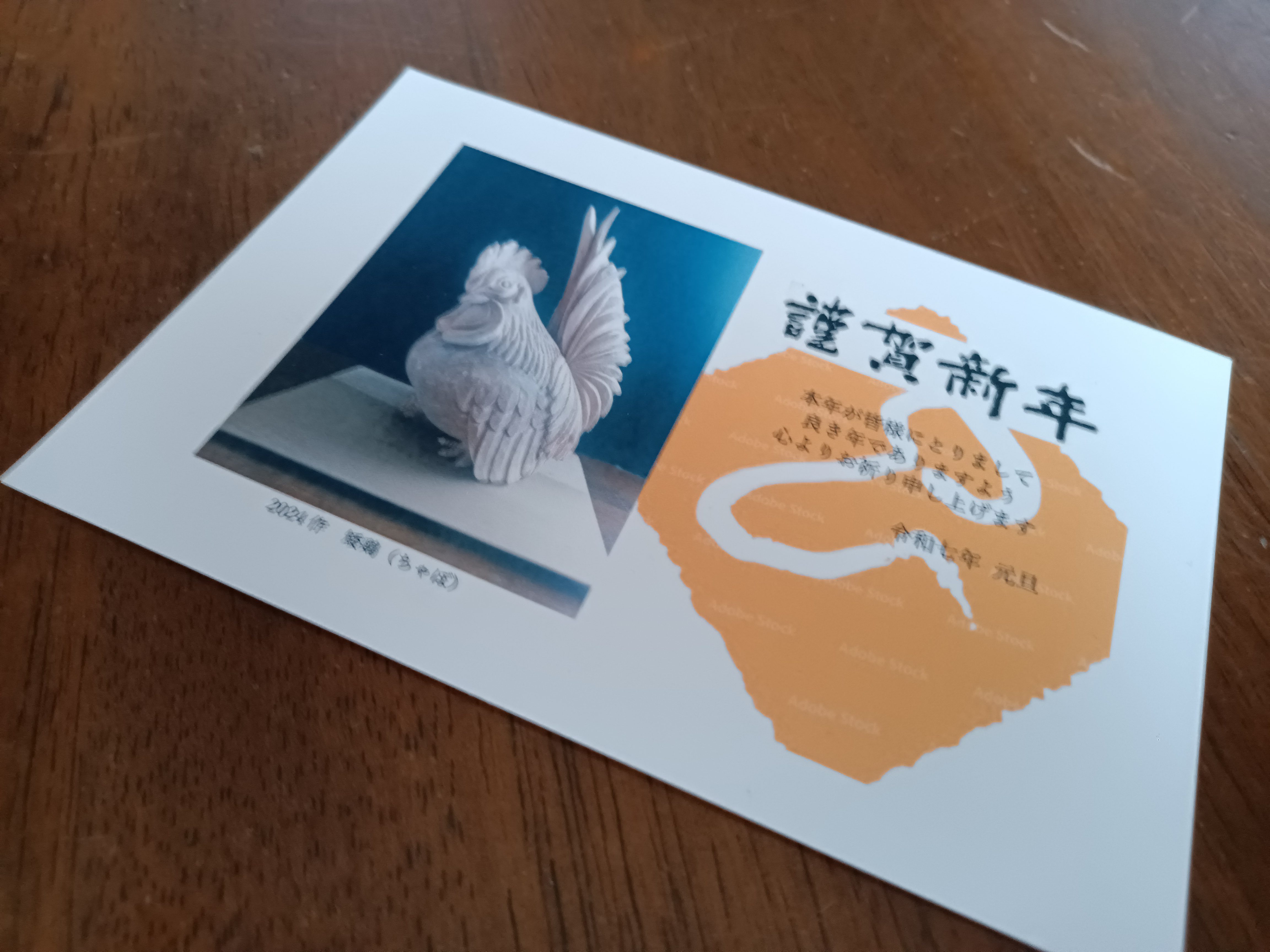

来年の年賀状は「矮鶏」です。 R06.12.29(日)

いつもの「その年に彫ったもの写真年賀状」を作成しました。義父の件があり1年空けての作成です。作品は義父に贈った「矮鶏」にしました。写真がタテ版なので年賀状レイアウトはヨコ型にして、干支の篆刻印も朱色から色合いを明るく変えました。世間では年賀状仕舞いが流行っていますが、あまり気にせずこのままにしておきます。。感謝!

2024.12.29

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」台座を準備します。 R06.12.27(金)

「伝吉祥天立像」そろそろ台座が気になってきたので、用材の準備をすることにしました。最初に面取りした際の用材の様子です。お顔の両脇と前部分をカットした端材を使います。カットした両側の横顔が残っているのが痛ましいですね。2枚を貼り合わせて台座の一部、蓮台としてマークしました。この下に反り花を敷きます。反り花に使うのは前面の一部からカットした分です。こちらも下絵がそのままですね。蓮台、反り花それぞれの角を削って丸めます。反り花の上に蓮台を乗せて「蓮華座」とする予定です。来年の作業になりますが、3月を目標に仕上げたいですね。台座用材のメドがついたので、また本像の仕上げ彫りにかかります。

2024.12.27

コメント(0)

-

「伝吉祥天立像」仕上げ彫りを冠から。 R06.12.20(金)

「伝吉祥天立像」仕上げにかかりますが、冠から始めます。お顔を少し調整しました。髪を彫って冠の細かい飾りも彫りました。耳を調整して、肩に垂らした髪も彫り出しました。手指の彫りはこれからです。腕の大きさの調整がまだなので手はその先になります。下方から見るとお顔がまだおかしいですね。根本的なところに狂いがある気がします。年内終了にこだわらず、じっくり調整したいと思います。

2024.12.20

コメント(0)

全731件 (731件中 1-50件目)

-

-

- 鉄道

- 【2025/6/27】京浜急行本線 1549編…

- (2025-07-30 05:58:44)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- おねむたん 鬼滅の刃 スペシャルリミ…

- (2025-07-29 13:57:23)

-