カテゴリ: 国内旅行(関東・甲州・信州)

2021年3月6日(土)付朝日新聞の「はじまりを歩く 東京タワー (文・林るみ、写真・林敏行)」を読み、面白い内容だったので、新聞をファイルに保存しました。

記事で印象に残った部分の要約を、次に紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

テレビ時代が到来し、総合電波塔をつくる構想ができました。1957年に産経新聞、大阪新聞などの創業者である前田久吉氏が建設に名乗りをあげました。前田氏は名古屋テレビ塔や通天閣などを手掛けた構造設計の権威、内藤多仲(ないとうたちゅう)氏に設計を依頼し、内藤氏はコンピュータも電卓も無い時代、愛用の14センチの計算尺で計算し続け、設計図は1万枚以上になったそうです。

塔の総重量は約4千トンで、接合は全て手作業でした。全国のすぐれたとび職人を集め、わずか1年半で完成しました。総工費は当時の額で約30億円、工事の従事者はのべ約21万9千人でした。

東京タワーの地上150メートルの大展望台(メインデッキ)から上の部分は、朝鮮戦争で使われた米軍戦車をスクラップした鉄から作られたそうです。戦時中、鍋釜まで供出させた日本では、鉄がまだ不足していました。

ジャーナリストで現在は衆議院議員の生方幸雄(うぶかたゆきお)さんは、90年代初頭、戦車が東京タワーになった経緯を確認し、著書「解体屋の戦後史」にまとめられました。所沢の旧在日米軍補給廠(しょう)に運ばれたM4、M47の2種の戦車約90両、約3千数百トンを尾関商店が落札し、それを高野工業所の職人が半年がかりで解体したあと、東京製鉄で溶かされ、形鋼(かたこう:一定の形の断面をもつ長い鋼材)になり、最終的に千トンから1500トンが東京タワーの鋼材に使われたそうです。タワー全体の鉄の3分の1ほどになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記のような、東京タワーの一部は、米軍戦車を溶かした鉄から造られたという話は知りませんでした。

東京タワーのメインデッキの一角に、東京タワーの歴史を紹介した映像を見るシアターがあります。そこで、東京タワーの建設場面の映像が流れました。

驚いたのは、ある作業者が鉄のペレットを炉で800℃に熱し、それを挟んで遠くの作業者に投げます。その作業者は熱いリベットを受け皿で上手に受け取り、すぐに鉄を接続する穴にリベットを入れて、打ち込みます。放物線を描く高熱のリベットをいとも簡単に受け取り、作業をする姿に釘付けとなりました。素晴らしい職人芸です。

そして、東京タワーには朝鮮戦争の戦車の鉄が一部使われていることが、映像のナレーションで紹介されていました。

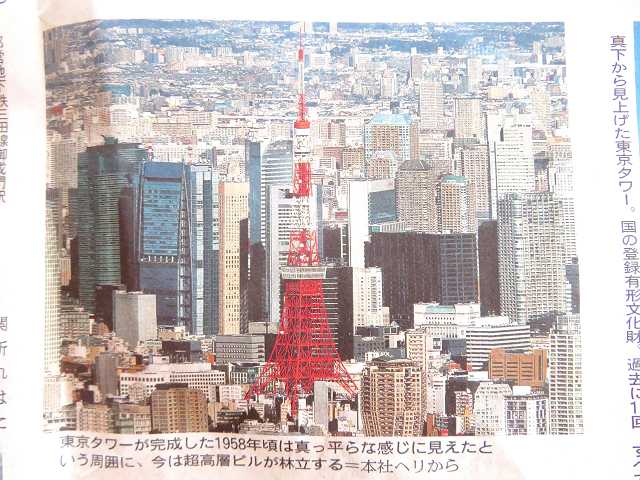

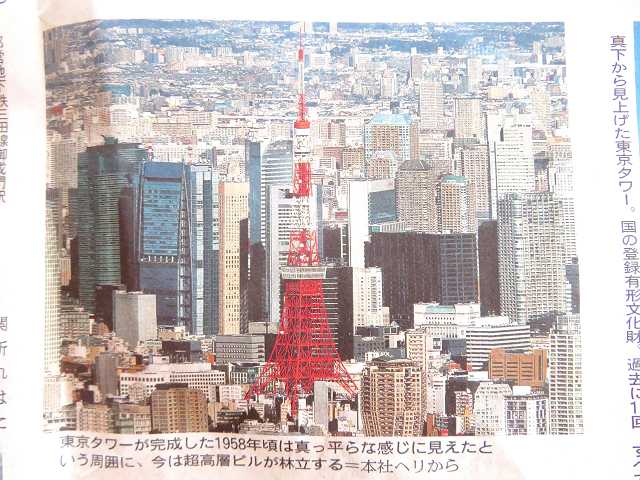

↓2021年3月6日(土)朝日新聞「はじまりを歩く 東京タワー (文・林るみ、写真・林敏行)」。

↑ 真下から見上げた東京タワー。国の登録有形文化財。過去に11回、すべて手作業によってペンキの塗り替えが行われてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京タワーのメインデッキで、東京タワーの歴史映像を見ることができる。

↑ 太平洋戦争の終戦から12年後に東京タワー建設のプロジェクトが始まった。

↑ 1957年に産経新聞、大阪新聞などの創業者である前田久吉氏が総合電波塔建設に名乗りをあげた。

↑ 東京タワーの建設が始まる。

↑ 鉄のピン、リベットが800℃に熱せられる。

↑ 作業者が800℃に熱せられたピン、リベットを別の作業者に投げる。

↑ 投げられたピン、リベットを作業者が受け皿に入れて受け取る。

↑ 受け取ったピン、リベットを接続部分の穴に入れる。

↑ 穴に入れたピン、リベットを打ち込む。

↑ 日本中から集まった技術者と作業者は22万人になる。

↑ 地上から200メートル上空。

↑ 333メートルの東京タワーは、エッフェル塔を越えた。完成は1958年12月23日。

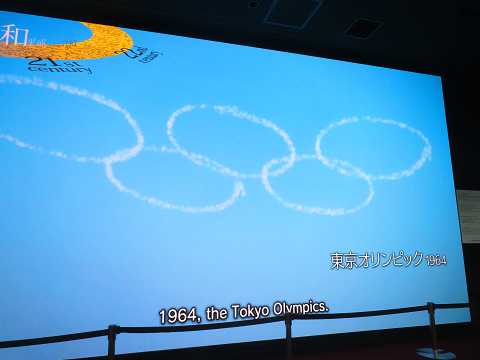

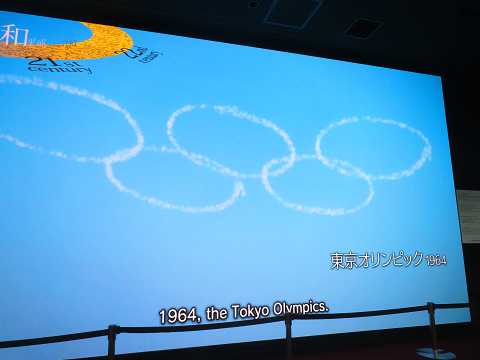

↑ 1964年、東京オリンピック開催。ブルーインパルスのスモークが作る5輪マーク。

↑ 1964年東京オリンピック開催式。

記事で印象に残った部分の要約を、次に紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

テレビ時代が到来し、総合電波塔をつくる構想ができました。1957年に産経新聞、大阪新聞などの創業者である前田久吉氏が建設に名乗りをあげました。前田氏は名古屋テレビ塔や通天閣などを手掛けた構造設計の権威、内藤多仲(ないとうたちゅう)氏に設計を依頼し、内藤氏はコンピュータも電卓も無い時代、愛用の14センチの計算尺で計算し続け、設計図は1万枚以上になったそうです。

塔の総重量は約4千トンで、接合は全て手作業でした。全国のすぐれたとび職人を集め、わずか1年半で完成しました。総工費は当時の額で約30億円、工事の従事者はのべ約21万9千人でした。

東京タワーの地上150メートルの大展望台(メインデッキ)から上の部分は、朝鮮戦争で使われた米軍戦車をスクラップした鉄から作られたそうです。戦時中、鍋釜まで供出させた日本では、鉄がまだ不足していました。

ジャーナリストで現在は衆議院議員の生方幸雄(うぶかたゆきお)さんは、90年代初頭、戦車が東京タワーになった経緯を確認し、著書「解体屋の戦後史」にまとめられました。所沢の旧在日米軍補給廠(しょう)に運ばれたM4、M47の2種の戦車約90両、約3千数百トンを尾関商店が落札し、それを高野工業所の職人が半年がかりで解体したあと、東京製鉄で溶かされ、形鋼(かたこう:一定の形の断面をもつ長い鋼材)になり、最終的に千トンから1500トンが東京タワーの鋼材に使われたそうです。タワー全体の鉄の3分の1ほどになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記のような、東京タワーの一部は、米軍戦車を溶かした鉄から造られたという話は知りませんでした。

東京タワーのメインデッキの一角に、東京タワーの歴史を紹介した映像を見るシアターがあります。そこで、東京タワーの建設場面の映像が流れました。

驚いたのは、ある作業者が鉄のペレットを炉で800℃に熱し、それを挟んで遠くの作業者に投げます。その作業者は熱いリベットを受け皿で上手に受け取り、すぐに鉄を接続する穴にリベットを入れて、打ち込みます。放物線を描く高熱のリベットをいとも簡単に受け取り、作業をする姿に釘付けとなりました。素晴らしい職人芸です。

そして、東京タワーには朝鮮戦争の戦車の鉄が一部使われていることが、映像のナレーションで紹介されていました。

↓2021年3月6日(土)朝日新聞「はじまりを歩く 東京タワー (文・林るみ、写真・林敏行)」。

↑ 真下から見上げた東京タワー。国の登録有形文化財。過去に11回、すべて手作業によってペンキの塗り替えが行われてきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京タワーのメインデッキで、東京タワーの歴史映像を見ることができる。

↑ 太平洋戦争の終戦から12年後に東京タワー建設のプロジェクトが始まった。

↑ 1957年に産経新聞、大阪新聞などの創業者である前田久吉氏が総合電波塔建設に名乗りをあげた。

↑ 東京タワーの建設が始まる。

↑ 鉄のピン、リベットが800℃に熱せられる。

↑ 作業者が800℃に熱せられたピン、リベットを別の作業者に投げる。

↑ 投げられたピン、リベットを作業者が受け皿に入れて受け取る。

↑ 受け取ったピン、リベットを接続部分の穴に入れる。

↑ 穴に入れたピン、リベットを打ち込む。

↑ 日本中から集まった技術者と作業者は22万人になる。

↑ 地上から200メートル上空。

↑ 333メートルの東京タワーは、エッフェル塔を越えた。完成は1958年12月23日。

↑ 1964年、東京オリンピック開催。ブルーインパルスのスモークが作る5輪マーク。

↑ 1964年東京オリンピック開催式。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行(関東・甲州・信州)] カテゴリの最新記事

-

江の島【5】展望灯台からの景色 2024.05.20 コメント(1)

-

江の島【4】展望台の広場 2024.05.19 コメント(1)

-

江の島【3】エスカー2区、3区 2024.05.18 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(195)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(89)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(32)ペット / Pet

(43)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.