全8926件 (8926件中 1-50件目)

-

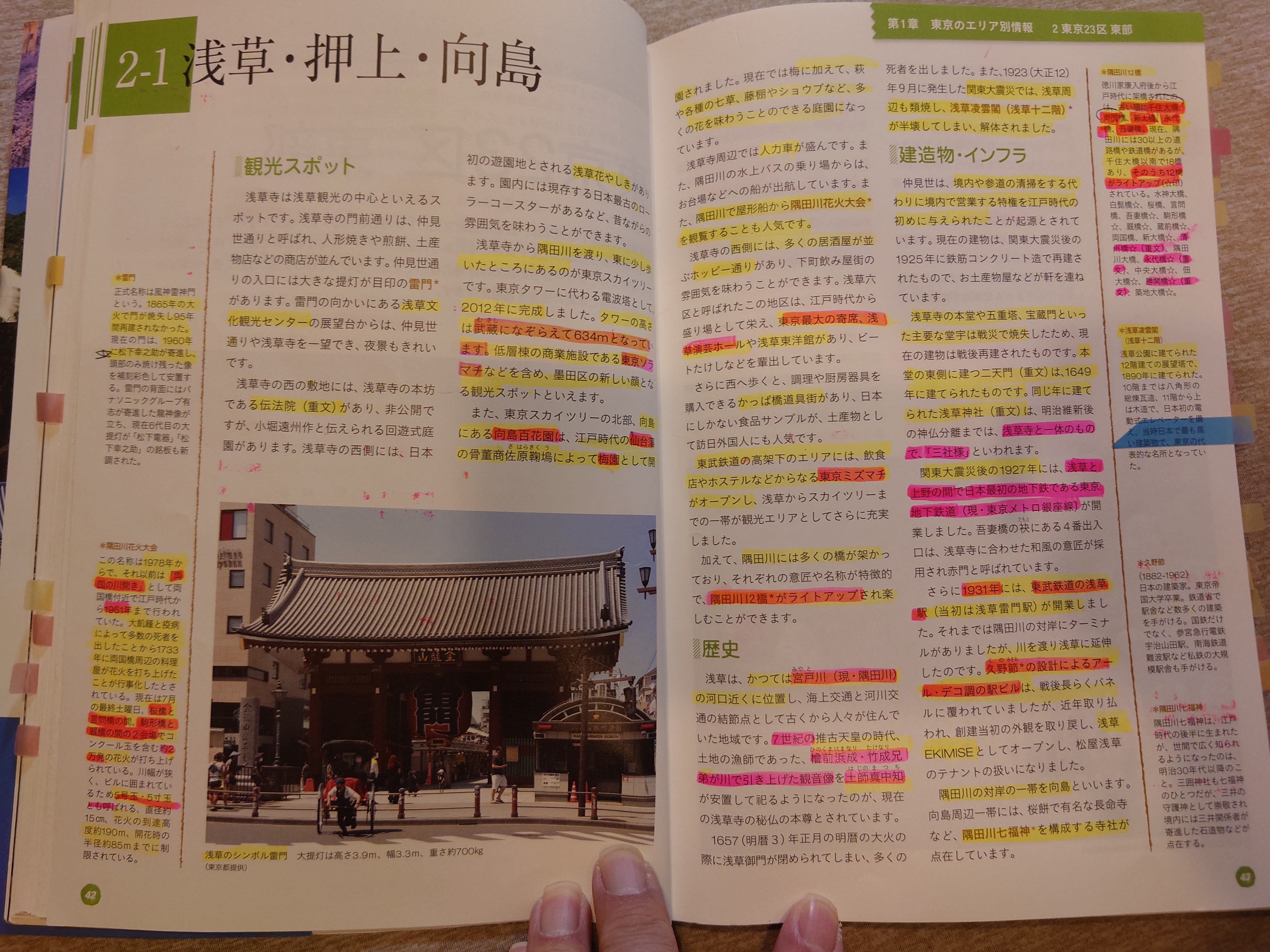

オーケストラ・アンサンブル金沢 第490回定期公演

待ちに待った亀井さんとの共演!素晴らしい「エジプト風」でした!最終楽章での客席の一体感。ラストが近づくにつれて、一人ひとりが熱くなっているのが感じられました。そういう空気感を作れるのがすごいです。シューマンもブラームスも素晴らしく、アンコールは「なぜメンデルスゾーン?」と思いましたが、これも素晴らしかった。また来ていただきたいマエストロです。----------------------------指揮 アントニオ・メンデスピアノ 亀井 聖矢*コンサートマスター 青木 高志シューマン序曲、スケルツォとフィナーレ Op.52サン=サーンスピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 Op.103「エジプト風」*~アンコール~リストラ・カンパネラ(休憩)ブラームス交響曲 第3番 ヘ長調 Op.90~アンコール~メンデルスゾーン交響曲 第3番 イ短調 Op.56「スコットランド」第4楽章より----------------------------亀井さんを筆頭に、このあとも続々と期待のピアニストが登場します!!!!

2025年01月26日

-

音楽堂 ランチタイムコンサート

アンジェラさんのホルンを聴きたくて、休みを取って行ってまいりました。ブラームスでガッツリ聴けたのがとっても良かったです!大満足。------------------------------OEKメンバーによるブラームスと佳曲たちホルン アンジェラ・フィオリーニヴァイオリン ヴォーン・ヒューズピアノ 田島 睦子アボットカッチア風に(ホルン、ピアノ)エルガー愛の挨拶(ヴァイオリン、ピアノ)ピアソラリベルタンゴ(ホルン、ヴァイオリン、ピアノ)ブラームスホルン三重奏曲変ホ長調作品40(ホルン、ヴァイオリン、ピアノ)Ⅰ アンダンテⅡ スケルツォ:アレグロⅢ アダージョ・メストⅣアレグロ・コン・ブリオ~アンコール~バッハ/グノーアヴェ・マリア------------------------------

2025年01月21日

-

没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ

美容院のあと、富山市ガラス美術館へ行き、エミール・ガレ展を観ました。好きなんです、ガレ。会期が残り約1週間だからなのか、「2025年に行くべき52か所」で紹介されたからなのかはわかりませんが、いつもよりも人が異常に多い気がしました。没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ■概要エミール・ガレ(1846-1904)は、アール・ヌーヴォー期、フランス東部ロレーヌ地方の古都ナンシーで、父が営む高級ガラス・陶器の製造卸販売業を引き継ぎ、ガラス、陶器、家具において独自の世界観を展開し、輝かしい成功を収めました。晩年の1901年には、様々なジャンルにわたるナンシーの芸術家たち36名とともに「ナンシー派(産業芸術地方同盟)」を結成し、初代会長も務めています。ナンシーの名士として知られる一方、ガレ・ブランドの名を世に知らしめ、彼を国際的な成功へと導いたのは、芸術性に溢れ、豊かな顧客が集う首都パリでした。父の代からその製造は故郷ナンシーを中心に行われてきましたが、ガレ社の製品はパリのショールームに展示され、受託代理人を通して富裕層に販売されていったのです。ガレ自身も頻繁にパリに滞在しては、取引のあった販売店を訪ねました。1878年、1889年、1900年にはパリ万博という国際的な大舞台で新作を発表し、特に1889年万博以降は社交界とも繋がりを深め、その名を広めていきました。しかし彼自身が知人への書簡で訴えていたように、その成功によってもたらされた社会的ジレンマや、彼にのしかかる重圧は、想像を絶するものだったと言います。1900年の万博のわずか4年後、ガレは白血病によってこの世を去りました。本展覧会では、ガレと彼の地位を築いた憧れのパリとの関係に焦点を当て、彼の創造性の展開を顧みる試みです。輝かしい名声、それゆえの苦悩、そして発展……、世界的芸術の都パリという舞台なくしては、ガレの芸術性も成し遂げられなかったでしょう。どうぞご期待ください。出品リストニューヨーク・タイムズ「2025年に行くべき52か所」に富山市が選定されました。【ニューヨークタイムズの記事で紹介されたもの】のなかに富山市ガラス美術館が含まれています。富山市ガラス美術館(TOYAMAキラリ)富山市観光協会のサイトによると、【富山市の一番人気の観光スポット!】となっています(知らなかった)。

2025年01月18日

-

美容院へ

11時の予約で美容院へ。部分的な縮毛矯正の回。顔周りのみ、やってもらいました。「切りますか?」と尋ねられたので、少しだけ(パサついている毛先部分)切ってもらいました。私の担当は元オーナーで、いまはずいぶん仕事の量を減らしておられます。この日は(も)私の施術が終わると同時に業務終了となったようで、駅まで送ってくださいました。ものすごく良いお天気だったため、車中から見る立山連峰がとてもキレイでした。

2025年01月18日

-

牛田智大 ピアノ・リサイタル

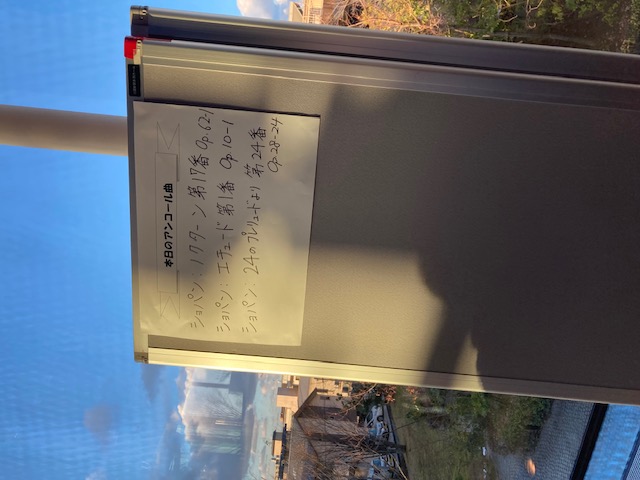

これまでにも何度か、金沢でも富山でもリサイタルをなさっていたと思います。ですが、なぜかタイミングが合わず、聴く機会がありませんでした。昨秋、入善で室内楽を聴くことができ、今回待ちに待ったソロリサイタルを聴くことができました!3月にはオーケストラ・アンサンブル金沢との共演もあり、楽しみ。私にとっては牛田さんイヤーになってます♪------------------------------ショパンアンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ変ホ長調Op.22バラード 第1番 ト短調 Op.23バラード 第2番 ヘ長調 Op.38バラード 第3番 変イ長調 Op.47バラード 第4番 ヘ短調 Op.52(休憩)シューベルトピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D960~アンコール~ショパンノクターン第17番Op.62-1エチュード第1番Op.10-124のプレリュードより第24番op.28-24------------------------------

2025年01月13日

-

反復と偶然展

国立工芸館の所蔵作品展です。毎回思いますが、所蔵作品展とは言え入場料が300円というのは安すぎないだろうか…?この日は、冬の北陸にしては良いお天気(長い傘ではなく折り畳み傘を持って家を出た。折り畳み傘を使うこともなかった)だった割には館内が空いていて、静かな館内でゆっくりじっくり観ることができ、大満足でした。■展覧会について本展は「反復」と「偶然」という工芸やデザインを特徴づけるふたつの性質に注目し、国立工芸館の所蔵品をご紹介する展覧会です。同じ動きの繰り返しで造形されるものや、同じ図柄を連続させたり幾何学模様を施すことは、洋の東西を問わずあらゆる工芸やデザインにみられます。たとえば、竹工や織物は「編む、織る」という反復動作が直接作品の形状や模様につながります。また、食器などでは用途の異なるものを同じかたちに揃えることで統一感が生まれますし、同じかたちのパーツで構成された物品は、見る人や使う人に心地よいリズムを感じさせます。一方で、自然素材は木目や節の具合などひとつとして同じものがなく、制作工程での火力や温湿度、力の加減や歪みといった完全にはコントロールできない偶然性も工芸の特質です。この人為を超えた作用が、作品の味わいとなることも少なくありません。あるいは、本来均質な製品の量産を目指すデザインに、あえて偶然できたような風合いをもたせることで、量産品らしからぬ存在感が備わることもあります。反復と偶然がおりなす工芸とデザインの多様な表現の魅力をお楽しみください。所蔵作品展 反復と偶然展

2025年01月12日

-

石川県立美術館 コレクション展

石川県立美術館 コレクション展を観てまいりました。友の会の会員は会員証を提示することにより、コレクション展を無料で観ることができます。私はどのコレクション展もほぼ欠かさずに観ていると思うのですが、めちゃくちゃ貴重なものを観ることができてビックリすることがあります。今回は「石川県立美術館の能面コレクション」が良かったです。展示の仕方も素敵でした。前田育徳会尊經閣文庫分館前田家と能江戸時代の能は、武家の行事に欠かせない「式楽(しきがく)」として発展しました。「加賀宝生」という言葉で知られるように、加賀藩前田家は宝生流の能が盛んでしたが、藩主たちは、どのように能と関わってきたのでしょうか。武家が能に関わるきっかけをつくったのが、豊臣秀吉です。能を愛好した秀吉は、観世・金春・宝生・金剛という四座の能役者たちを支配しようとしただけでなく、自ら演じることを好み、また自らを主人公とした能をつくりました。これら新作能は「豊公能(ほうこうのう)」と呼ばれています。今回展示する《高野参詣》は、豊公能のひとつです。秀吉が、文禄3年に吉野から高野山へ向かい、大政所の三回忌を行うのにあわせてつくられました。法要のあと成仏した大政所が現れて、秀吉を称えるという内容で、秀吉がひいきとした金春流の能役者が、高野山の青巌寺門前で演じたとされています。この時、高野山青厳寺に奉納されたのが、この謡本です。題箋は後陽成天皇の宸筆、本文は聖護院門跡道澄の筆によります。たいへん華麗な謡本で、全体に金の切箔を散らし、罫線には銀泥が用いられています。謡本はのちに高野山天徳院へ移り、5代藩主前田綱紀の手に渡りました。巻末には、大きく「豊臣」の朱印が捺されています。《高野参詣》は、昭和62年以来、37年ぶりの公開です。ぜひご覧ください。コレクション展:古美術石川県立美術館の能面コレクション石川県立美術館には、40面の能面が所蔵されています。そのほとんどが加賀藩前田家伝来ですが、これまで特集展示としてまとめて紹介することはありませんでした。今回まとめて25面を展示します。2年ぶりの公開となる重要文化財《緑地桐鳳凰模様唐織》とあわせてお楽しみください。 能面は、シテの役柄に応じて用いられます。老若男女だけでなく、この世に存在しない鬼神、妖精、亡霊をあらわします。さらに男女面は、年代や品格によって数種類あり、その流派でのみ用いられる専用面もあります。今回の展示では、その違いや種類をわかりやすくご紹介します。まず《小面(こおもて)》を思い浮かべる人が多いと思います。まだ若い女性をあらわす能面です。額から毛筋が3本流れています。その《小面》より少し年を経た女性の面が《孫次郎》で、金剛流の専用面とされています。金剛太夫孫次郎が、亡き妻の姿を思いながらつくられたといいます。《増女(ぞうおんな)》も少し年を重ねた女性をあらわしており、《小面》に比べると、ほほの肉が落ちていることがわかります。老人をあらわす尉面は、口ひげやあごひげが植えられているか、描かれているかによって、品格が異なります。もっとも品格の高い尉面が、描かれた口ひげを持つ《小尉(こじょう)》です。神性のある役柄に用いられます。その《小尉》に植えた髭を加えたのが、《髭小尉》で、少し劣ります。《朝倉尉》は庶民の役柄に用いられます。コレクション展:絵画・彫刻優品選日本画は、11月に引き続き展示する「太古を想う」に加え、「冬の景」、「ハレを飾る」をテーマに展示します。「冬の景」には、大正期の正月準備の様子がうかがえる《八百屋之図》を展示。店先での女将さんとお使いの少女のやり取りがほほえましい美人画です。「ハレを飾る」では、ちょっとめでたい日本画をご鑑賞ください。ご注目いただきたい油彩画のうち、南政善《蝙蝠(こうもり)》は、浅草の幇間(ほうかん)を題材とした作品です。中国では蝙蝠の「蝠」が「福」につうじ、福の神の使いであり、吉兆の印とされます。本作では浅草の幇間が座敷芸の蝙蝠の舞を踊る姿が描かれています。機敏に捉えられた幇間の仕草には、「幇間という商売はすでになくなっていると信じていたから、本格派の幇間を見られたよろこびは大変なものだ。踊る動作がじつにおもしろい」という南の賛嘆がうかがえます。版画分野からは一見、水彩画と見紛うばかりの宮本三郎の木版画《舞妓十二題》の中から、新春に相応しい題材を選んで展示いたします。天性の素描家といわれる宮本ですが、その宮本が原画を手掛け、それを当時の版画界の最高レベルの名工である彫師と摺師が木版画に仕上げました。三者の息の合った共同作業で出来上がった仕事の結晶をご覧ください。彫刻分野からは畝村直久《若い都会の女》をご紹介します。わずかな動きを伴う立ち姿の裸婦像には、東京美術学校で学んでいた、若き彫刻家のひたむきな観察と量感への意識が表れています。のちに優美さと情感を持った女性像を制作していく作者。ぜひ晩年の代表作である《和》と比較しながらご覧ください。コレクション展:工芸よろこびのかたち人々は古くから長寿、子孫繁栄、立身出世など様々な願いをこめて、身のまわりを飾ってきました。調度や道具、衣服を含む工芸作品には、おめでたい意味が与えられたモチーフや文様が多く登場します。本特集は、縁起のよい題材や吉祥文様による工芸作品を紹介する内容です。このようなモチーフは、多くが中国から伝わりました。天下が太平になるとあらわれるという龍、鳳凰、麒麟、亀は四瑞(しずい)と呼ばれ、吉祥の前兆とされています。塚谷竹軒《赤絵金彩龍鳳凰図瓢形大徳利》は、高さ約33センチの大きな徳利。龍と鳳凰が絢爛な色彩で描かれています。中国四明山(しめいざん)の僧である布袋(ほてい)は、禅味に富むその様子から、古くから作品のテーマとなってきました。日本では江戸時代以来、七福神の一人としても数えられています。山田宗美《鉄打出布袋置物》は、大きな袋に寄りかかり柔らかな笑みをたたえる布袋が、鉄打出であらわされています。植物にも縁起がよいとされるものが多くあります。冬の寒さに耐えながら生き生きと茂る歳寒三友(松、竹、梅)、文人たちが愛した四君子(蘭、竹、梅、菊)、百花の王と呼ばれる牡丹(ぼたん)などは、おめでたい植物の代表的な存在です。本展では、松田権六や初代笹田月暁、寺井直次らがこれらの植物をあらわした優品を展示いたします。このほかにも、登龍門や蓬莱山、宝尽しに童や鳥など、縁起のよい作品を集めました。華やかな世界をお楽しみいただければ幸いです。石川県立美術館の入り口。金沢らしいしめ飾り。富山とは異なるので、初めて見たときびっくりしました。

2025年01月12日

-

オーケストラ・アンサンブル金沢 第489回定期公演

メモリアルイヤーの作曲家によるプログラム!鈴木 玲奈さんのソプラノにより、華やかで楽しい、ニューイヤーコンサートらしい演奏会でした。----------------------------指揮 松井 慶太(OEKコンダクター)ソプラノ 鈴木 玲奈*コンサートマスター 鍵冨 弦太郎ヨハン・シュトラウス2世喜歌劇「こうもり」より 序曲喜歌劇「こうもり」より ”侯爵様、あなたのようなお方は”*サティジムノペディ 第1番ジムノペディ 第3番ショスタコーヴィチタヒチ・トロットOp.16ビゼー歌劇「カルメン」より 前奏曲歌劇「カルメン」より 第3幕 アリア”何を恐れることがありましょう”*歌劇「カルメン」より 第3幕への間奏曲歌劇「カルメン」より 第2幕 ジプシーの歌(休憩)ヨハン・シュトラウス2世ワルツ「春の声」 Op.410*歌劇「騎士パズマン」より チャールダーシュ Op.441ポルカ・マズルカ「蜃気楼」Op.330シャンパン・ポルカ Op.211ポルカ「観光列車」Op.281ワルツ「美しく青きドナウ」Op.314~アンコール~ヨハン・シュトラウス1世ラデツキー行進曲----------------------------

2025年01月11日

-

音楽堂カルチャーナビ2024 Vol.4 山田和樹 岩城イズムを語る

ゲストとして、岩城マエストロのご婦人である木村かをりさん(ピアニスト/OEK顧問)をお迎えする予定だったのですが、ご都合により、山田正幸氏に変更。(私は会場に着いてから知りました)ヤマカズさんとしては、岩城マエストロのプライベートをお聞きになるつもりだったようです。今回それが叶わず残念ではありましたが、ジミーさんこと山田正幸氏のお話もめちゃくちゃおもしろく、笑いっぱなしのとても楽しい時間となりました。岩城イズムはじゅうぶん伝わったと思います。また、東混メンバー(カルテット)による演奏(夏の思い出/浜辺の歌)もとても良かった。合唱をじっくり味わってみたいと思いました。

2025年01月07日

-

金澤弦楽四重奏団 べート-ヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会 Vol.5

金澤弦楽四重奏団の第5回の演奏会を聴きに行ってまいりました。-----------------------青木 恵音(第一ヴァイオリン)若松 みなみ(第二ヴァイオリン)古宮山 由里(ヴィオラ)ソンジュン・キム(チェロ)ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 Op.18-4第5番 イ長調 Op.18-5第9番 ハ長調 Op.59-3「ラズモフスキー第3番」-----------------------次回がなんと!最後とのこと。これまでの演奏会もすべて聴いていますが、1年に2回くらいのペースだったと思います。もう最後だなんて…。時の経つのが速すぎます。。

2024年12月17日

-

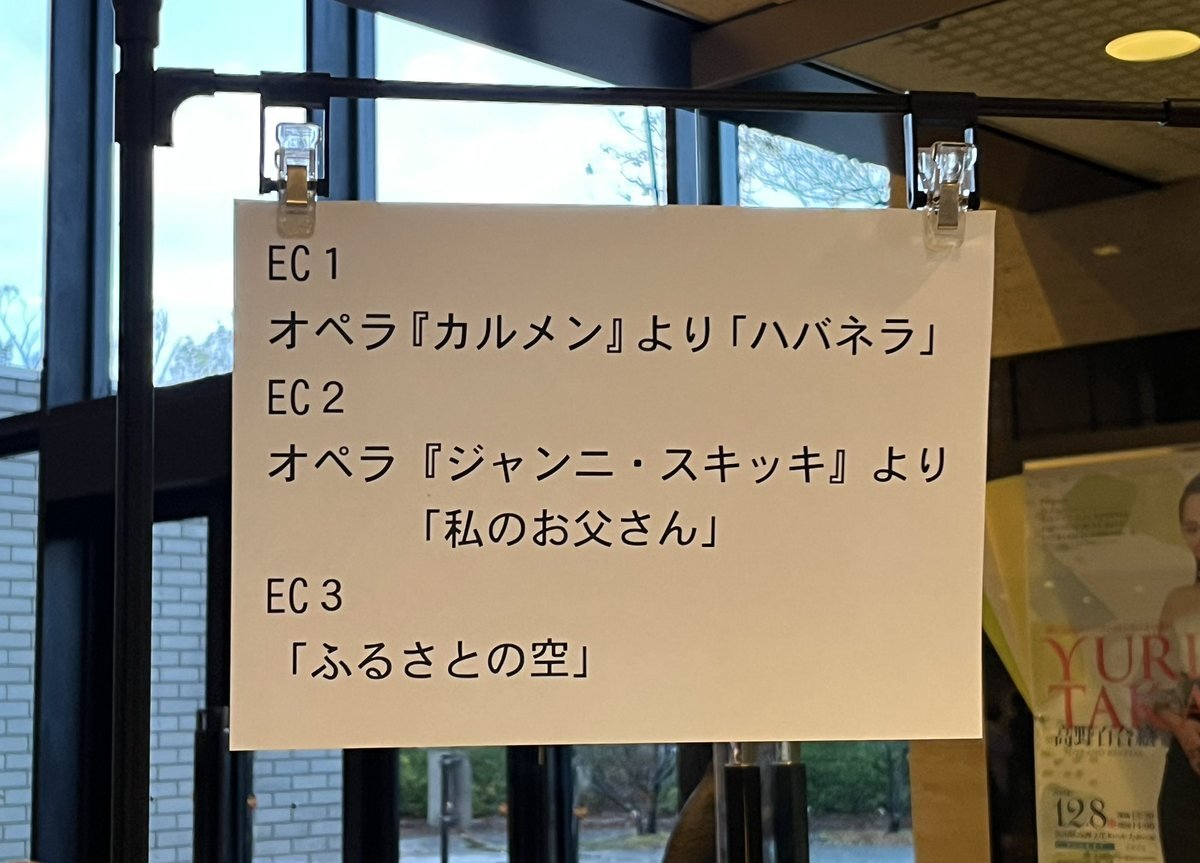

輝く富山のアーティストシリーズvol.16 高野百合絵ソプラノリサイタル

--------------------------------数多くの国内外でのコンクール受賞実績を有し、オペラ出演や主要オーケストラとの共演で高い評価を得ている高野百合絵さん(富山県出身)のソプラノリサイタルを開催します。--------------------------------富山市出身の高野百合絵さんのリサイタルを聴きに、高岡文化ホールへ行ってまいりました。以前、石川県立音楽堂でお聴きした際はメゾ・ソプラノだったのですが、ソプラノに転向なさったとのこと。声量たっぷり。華のある容姿。今後のご活躍にますます期待です。高野 百合絵(ソプラノ)石野 真穂(ピアノ)--------------------------------G.プッチーニオペラ『ラ・ボエーム』より「私が街を歩くと」G.プッチーニオペラ『トスカ』より「歌に生き、恋に生き」澤武 紀行/大伴 家持~越中万葉磯の上のつままを見れば平井 康三郎/小黒 恵子うぬぼれ鏡武満 徹/谷川俊太郎うたうだけ武満 徹明日は晴レカナ、曇リカナG.プッチーニオペラ『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」(休憩)J.ダウランドおいで、もう一度J.スティーヴンソン(編曲:内門 卓也)夏の名残のバラW.ボルコム『キャバレー・ソング第1集』より「Ⅵ.アモール」L.バーンスタインミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』より「アイ・フィール・プリティ」R.ロジャース(編曲:辻田 絢菜)ミュージカル『回転木馬』より「ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン」G.ガーシュウィンミュージカル『ガール・クレイジー』より「アイ・ガット・リズム」F.レハールオペレッタ『ジュディッタ』より「私の唇に熱い口づけを」~アンコール~オペラ『カルメン』より「ハバネラ」オペラ『ジャンニ・スキッキ』より「私のお父さん」「ふるさとの空」--------------------------------

2024年12月08日

-

J2昇格プレーオフ 決勝 カターレ富山 vs 松本山雅FC

朝、家を出るときは傘を差さずに済んだのですが、スタジアムに着いたころにはふつうに降っていました。山雅サポさんがたくさんお見えになるだろうと思い、少しでも早く富山に着こうと、新幹線で向かいました(前日までに割引切符を購入)。富山駅に着くと、シャトルバス乗り場は案の定、すでに長い列ができていました。10時発がシャトルバスの第1便なので、それに乗るべく9:10には列に並んだのですが。早くスタジアムに着きたい人はバス代を払ってでも路線バスに乗って行った方もいらっしゃったとか。私は、一人でタクシーに乗った山雅サポさんを見ました(折半するので同乗したかった)。タクシーだとかなり高額になるはずなんですが…。9:30の路線バスに乗ることも考えましたが、これだけたくさんの人が並んでいたら、10:00よりも早くバスを出してくれるのではないか?と思い、それに掛けました。路線バスだと、最寄りのバス停を降りてから15分ほど歩かなくてはならず、雨の日にそれはキツい。期待どおり、9:50にバスが来て、すぐに出してくれました。スタジアムに着いたら着いたで、入場待機列がすごいことに。準決勝のときよりもさらに後ろの位置から並びました。入場開始まで1時間ほどあり、冷たい雨が降る中、とても我慢できないと考え、荷物を特大のゴミ袋に入れて場所を確保し、お手洗いに。済ませたあとは余計なことをせずに、すぐさま列に戻りました。屋根があるメインスタンドのチケットを購入しましたが、自分のいる位置では、とてもじゃないが屋根の下の席を取ることは無理だろうと思いました。スタンドに上がると案の定そうで、屋根の下はすでにまったく空いていない状態。ならば、せめて通路側を確保しようと思い、無事ゲット。ハーフタイムのときにお手洗いに行きやすいからです。座席を確保するまでにすでに戦った感がありました。肝心の試合のほうは、開始早々は、準決勝よりもキツくないのでは?と思いました。準決勝では、相手の猛攻に笛が鳴るまでヒヤヒヤしっぱなしで、心臓に悪い!寿命が縮まった!と思ったのですが、そこまでではなかった。先制できそうだな―と思っていたら、最初の失点。。そして、前半でまさかの2失点。。ゴール裏のサポーターは、変わらず声を出し続けていましたが、メインは天気同様、どんよりとした雰囲気が漂っていました。ハーフタイムに「完全無欠のカターレ」の生演奏があり、私は口ずさみながら手拍子を打ちましたが、周囲にはそんな人は皆無。とてもそんな気分じゃない…という感じでした。(とても寒かったこともあり、途中で帰った人もいたみたいですし)後半が始まり、「まずは1点返してほしい」と思いましたが、すぐには決まらず、碓井選手のヘディングでようやく1点返すことができたのは80分。お隣の方とハイタッチしました。そのあとも攻めまくっていて、何度かシュートを放ったものの決まらず、そうこうするうちに6分のアディショナルタイムに突入。そして、90+3分に奇跡が!!同点ゴールも碓井選手のヘディングでした!!そのときの歓喜と言ったら!!「きゃー!!」「やったー!!」立ち上がって、周囲の方々とハイタッチしまくりました。残りの時間は、そのままメインもバックも立ったままで、ゴール裏化していたそうです。(そういう光景は初めてだったらしい)私の周囲は立ったままでした。あのあと「座る」という選択肢はまったくなかった。「早く終わってくれ!」と祈り続け、終了の笛。2-2のドローでしたが、リーグ戦の順位が上であるカターレ富山がJ2昇格となりました。こんな奇跡のようなことが起こるなんて。こんな劇的な試合に立ち合えたことがうれしいです。監督の采配、それに応えた選手、最後まで声を出し続けたゴール裏のサポーター、すべてが噛み合っての結果だったと思います。すべてが良い方向に向かったこと、これも奇跡。富山vs松本の試合結果・データ(J2昇格プレーオフ:2024年12月7日)今シーズンは、北陸ダービーの実現、ルヴァンカップや天皇杯での快進撃(格上に勝利)がありました。終盤に引き分けが続き、自動昇格は逃しましたが、リーグ戦が3位だったために昇格プレーオフをホームで開催できるというアドバンテージを得ました。プレーオフは、準決勝も決勝も引き分けに終わり、最後まで勝ち切れない感が否めませんでしたが、プレーオフ進出チームのなかでは最上位というアドバンテージを活かし、11年ぶりのJ2復帰となりました。長い長い10年間でした。2012年8月からカターレ富山の応援を始めましたが、これまでのすべての年月が必然であったように思います。2024年12月7日は最高の1日、2024年は最高の1年でした!!

2024年12月07日

-

オーケストラ・アンサンブル金沢 第488回定期公演

金川さんの音色がめちゃくちゃ素敵でした。なんという豊潤な…。グランディさんの指揮も生き生きと闊達で、素晴らしいブラームスでした。また来ていただきたいですね。----------------------------指揮 エリアス・グランディヴァイオリン 金川 真弓コンサートマスター 三浦 章宏ウェーバー歌劇「魔弾の射手」序曲シューマンヴァイオリン協奏曲 ニ短調(遺作)~アンコール~黒人霊歌ディープリバー(休憩)ブラームス交響曲 第4番 ホ短調 Op.98~アンコール~ブラームスハンガリー舞曲 第1番 ト短調----------------------------

2024年12月05日

-

J2昇格プレーオフ 準決勝 カターレ富山 vs FC大阪

朝、家を出るときは傘を差さずに済んだのですが、スタジアムに着いたころには傘を差さずにはいられないくらい降っていました。11時半の開場時にはだいぶ上がりましたが、いつ降るかわからない状況のため、屋根の下の座席は大人気。待機列に並んだ時点で、ふだんのリーグ戦のときより遅れを取っていたため、いつもの座席(通路側=お手洗いに行きやすい場所)を確保することはできませんでした。それでも何とか屋根の下を確保!一人ってこういうときにいい笑!右隣も左隣も全然知らない男性(おじさん)でした。天気は回復傾向に向かっていたため、試合中は降っていなくてよかったです。試合は、前半に布施谷選手のゴールで先制しました。素晴らしいゴール!このまま終わってくれればと思いましたが、前半終了間際に失点。追いつかれてしまう。。後半は、相手の猛攻に防戦一方となりましたが、なんとか守り切って1-1のドロー。アドバンテージによりカターレが決勝に進むことになりました。心臓に悪い試合でした。寿命が3年ほど縮まった気がします。「あ゙ーーー(やられるっ)!!!」「ヤバいヤバいヤバい!!!」「怖い怖い怖い!!!」ばかり言ってました。決勝は、松本山雅FCとの対戦です(うれしい反面、複雑…)。富山vsFC大阪の試合結果・データ(J2昇格プレーオフ:2024年12月1日)プレーオフの看板

2024年12月01日

-

ボヘミアン ヴァイオリン

チェコの作曲家の作品で構成されたプログラム。配布されたプログラムには、上島さんがチェコで過ごされたときの思い出が綴られていました。私が行ったことのある場所についても書かれており、そのときのことを思い出し、懐かしく感じました。今回の演奏会のタイトルが「ボヘミアン ヴァイオリン」である理由がようやくわかりました。シュルホフの無伴奏がとても良かったです。上島 淳子(ヴァイオリン)松井 晃子 (ピアノ)--------------------------------スーク愛の歌スークアパッショナート Op.17 No.2ドヴォルザークロマンス Op.11ドルドラビゼー”カルメン”幻想曲 Op.66(休憩)シュルホフ無伴奏ヴァイオリンソナタドヴォルザークソナチネ Op.100~アンコール~ドルドラ思い出ドヴォルザークユーモレスク--------------------------------

2024年11月26日

-

石川県立美術館コレクション展

企画展のあと、コレクション展を観ました。加賀藩の美術工芸石川県の寺宝彫刻家たちの研鑽優品選〔絵画・彫刻〕優品選〔工芸〕

2024年11月23日

-

食を彩る工芸

石川県立美術館の企画展を観に行ってまいりました。有名な料亭からお借りした工芸品が多数展示されており、このような機会でもないと私のような庶民には見られないものを見ることができてよかったです。------------------------------- 錦秋のいしかわ、美食の金沢。 海、山の豊饒な自然が生み出す数多の食材を、料理人が繊細、優美な料理に仕立て、名工の手による素晴らしい器に盛られ、供される。当地では、舌で味わい、目で楽しむ、上質な食文化が発達しました。また、座敷や庭といった設えや、心こもったもてなしが、食文化をさらに味わい深いものにしました。 本展は、その中でも、金沢・石川の食文化を彩りあるものにしている工芸品に着目し、それがさまざまな食のシーンでどのように用いられてきたかをご紹介します。 第1部では、ハレの日に用いられた食器や四季を楽しむ器、お茶席や茶屋での設えに用いられる道具など、積年の伝統が作り上げてきた工芸品をさまざまなテーマで展示します。当地では、美術館のみならず、伝統ある料亭や料理旅館にも素晴らしい工芸品が数多く所蔵され、また、実際に使われてきました。この展覧会では、これまでにない試みとして、そうした食のおもてなしの名だたる名店の優品を中心に展示し、この地における文化の広がりと厚みをご紹介します。 第2部では、工芸王国いしかわの次代を担う気鋭の工芸作家が、この展覧会のため1年の歳月をかけ制作した、食を彩る新作の共演をお楽しみいただきます。 総合芸術ともいうべき「食文化」、それに欠くことのできない器などの工芸作品の奥深い魅力をご堪能いただければ幸いです。食を彩る工芸展覧会チラシ作品リスト-------------------------------

2024年11月23日

-

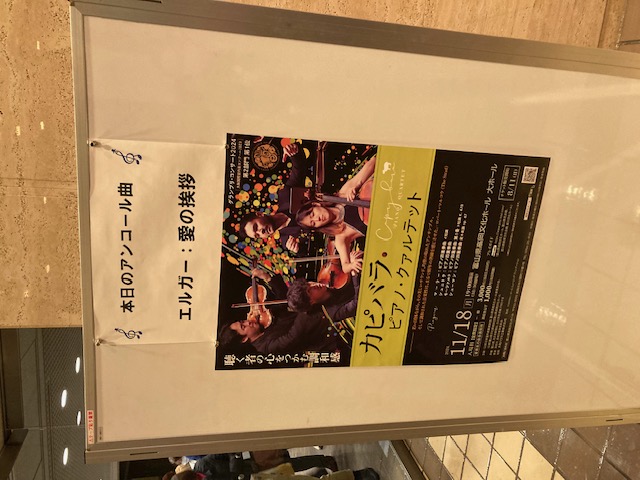

グランプリコンサート2024「カピバラ ピアノ クァルテット」

午後から休みを取って高岡へ行き、カピバラ・ピアノ・クァルテットの演奏を聴いてきました。プログラム最初のマーラーの音が美しくて素晴らしかったです。シュニトケもよかった。--------------------------------カピバラ・ピアノ・クァルテットは、ヨーロッパのパリ、ベルリン、アムステルダム、クロンベルクの4都市から集まった若手ソリストの出会いから結成された。名門の小澤征爾国際アカデミーで、原田禎夫と今井信子という名高い先達から指導を受けた岡田、近衛、キムが室内楽への情熱を共にして、ピアニストのヘリングと一緒にピアノ四重奏団として歩み出した。それぞれが主要な国際コンクール(ミュンヘン、ジュネーヴ、リーズ、クライスラー、カサド)で入賞経験を持ち、ヨーロッパ内外の著名なステージでソリストや室内楽奏者として出演している。大阪国際室内楽コンクール2023では、他の国際室内楽コンクールで入賞経験のあるピアノ三重奏団が並み居る中で、圧倒的な存在感を示して第1位を獲得した。--------------------------------マリオ・ヘリング (ピアノ)岡田 脩一(ヴァイオリン)近衞 剛大(ヴィオラ)ミンジョン・キム(チェロ)--------------------------------プログラムAマーラーピアノ四重奏曲イ短調シュニトケピアノ四重奏曲モーツァルトピアノ四重奏曲第1番ト短調K.478(休憩)シューマンピアノ四重奏曲変ホ長調op.47~アンコール~エルガー愛の挨拶--------------------------------

2024年11月18日

-

明治安田生命J3リーグ 第37節 カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸

朝、家を出るときは良いお天気で暖かかったのに、スタジアムに着いて、11時ごろに入り待ちしているときにポツポツ降ってきました。幸い、屋根のあるところに席を確保できましたが、試合中はずっと降り続け…。ようやく勝つことができ、今シーズンを3位でフィニッシュ!昇格プレーオフは有利な条件で戦えます。富山vs八戸の試合結果・データ(明治安田J3リーグ第37節:2024年11月17日)

2024年11月17日

-

ファンタスティック・オーケストラコンサート

ファンタスティック・オーケストラコンサートクラシックも歌謡曲も自由自在。アキラさんと楽しむOEKポップス!ファンタスティックシリーズの定期会員ではないのですが、9/22の定期公演を聴きに行けなかったので(アウェイ金沢戦とカブッた)、定期会員の特典を利用し、このコンサートに振り替えました。どの曲もうまく素敵に編曲されていて、とても楽しめました。ピアノ曲(トルコ行進曲、エリーゼのために、英雄ポロネーズ、仔犬のワルツ)が特によかったです。オーケストラにするとこうなるのね…という感じ。前半最後のシンフォニック マンボNo.5は、いっしょに演奏されていてめっちゃおもしろかった。私の左隣が年配のご夫婦だったのですが、ものすごく楽しんでおられるのを目にし、うれしかったです。---------------------------宮川 彬良(指揮、ピアノ、お話)アイネ・クライネ・”タンゴ”ムジーク作曲:モーツァルト/編曲:宮川 彬良トルコ行進曲作曲:モーツァルト/編曲:宮川 彬良エリーゼのために作曲:ベートーヴェン/編曲:宮川 彬良英雄ポロネーズ作曲:ショパン/編曲:宮川 彬良仔犬のワルツ作曲:ショパン/編曲:宮川 彬良シンフォニック マンボNo.5作曲:ベートーヴェン、ペレス・プラード/編曲:宮川 彬良(休憩)ニューシネマ・パラダイス作曲:モリコーネ/編曲:宮川 彬良燃えよドラゴン作曲:ラロ・シフリン/編曲:宮川 彬良荒野の七人作曲:エルマー・バーンスタイン/編曲:宮川 彬良マック・ザ・ナイフ作曲:クルト・ヴァイル/編曲:宮川 彬良愛の讃歌作曲:マルグリット・モノー/編曲:宮川 彬良花祭りアルゼンチン民謡/編曲:宮川 彬良~アンコール~宮川 彬良マツケンサンバⅡ---------------------------

2024年11月16日

-

音楽堂カルチャーナビ vol.3 アキラさんを迎えて!「マツケンサンバの裏に研究あり」

Shin-ichiroの部屋音楽堂カルチャーナビ vol.3アキラさんを迎えて!「マツケンサンバの裏に研究あり」お話:池辺 晋一郎(石川県立音楽堂エグゼクティブ・ミュージック・ディレクター)ゲスト:宮川 彬良(作曲家)お二人による対談でしたが、とても楽しかった!!マツケンサンバの制作秘話?含め、いろんなお話が聞けてよかったです。

2024年11月15日

-

すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー

引き続き、別の展覧会へ。すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー---------------------------------------見知らぬ他者に、おそるおそるさしだす手。いっしょに踊りませんか?「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」展は金沢21世紀美術館の開館20周年記念として開催されます。当館の年間テーマである「新しいエコロジー」は社会や精神、情報を含む総合的なエコロジー理論であり、本展はこのテーマに基づきアーテイストの鋭敏な感性と観察のもとに制作された作品を展示します。さらに本展では、同じヴィジョンを共有する科学者や哲学者などの研究者とも協働し、専門的な調査結果や理論を視覚化、可感化 することで、感覚を通した学び(Sensory Learning)としてみなさまに伝えます。アートは美と技によって見えないものを見えるようにする魔術です。一方で、デジタル化によってすべてが記号化された現代では、見えているものを見えにくくする魔術としても機能します。脱記号(脱言語)化された価値観の転換は、脱人間中心主義にもつながります。 動物や植物や身近に転がるあらゆるモノたちを含む複数のヒューマニテイの可能性を探る方 法はなんでしょうか?かつて私たちは言葉が生まれる以前、身体の動きや意味なき音声によって互いに分かり合い、相互扶助、共生をしていました。それは目を合わせ、手をあわせ、リズムを共有し、共振すること。それはつまり「踊る」ことでした。動植物も人間も隔てなく協働し交感する。またセンサーや先端の技術で調査したデータに感情や感性を吹き込む。あるいはデジタルと物質の間を行き来する転移の過程で語られる未知の物語。そして物質の魔術的な変容がみせる驚き。すべてのものが動き出し、つながり、変わりながら踊りはじめます。 ダンスのためにさしだす手は、世界規模の課題に対する一当事者としてのアクションの第一歩 です。そうして、共に踏むステップはコンビビアルな社会の創造、次の世紀に向かうリズムを奏でます。辺境を含めたアフリカ、南アメリカ、アジア、欧米の 59 組 10 以上の国と地域の芸術家、クリエイターが集い、美術館空間の中でお互いにダンスを踊るように、生きることの美しさを感受するための知恵と生命を分かち合いましょう。禅を研究した鈴木大拙、また相互関係に重 きをおいた西田幾多郎を生んだこの金沢の地で、自然や見えない存在との交感を通して、みずからもエコロジーの一端にいることを確信してもらえたら。すべてのものを包摂するヴィジョンが共生のプラットフォームとなります。はい、わたしでよろしければ。---------------------------------------どちらの展覧会も良かったです。時間を作って、また”平日に”観に行こう。

2024年11月13日

-

コレクション展2 都市漂流

県立博物館のあとは、金沢21世紀美術館へ。土日はいつも混んでいるので平日に行こうと思っているのですが、なかなかその機会がなく、友の会の会員(主催展覧会は何度見ても無料)であるにもかかわらず、かなりもったいないことをしています。。(コレクション展1を見逃している)予想通りの人の量で、混んでもいなければ、少なすぎて寂しいというわけでもない。ちょうどいい感じで、ゆったりと落ち着いて観られました。外国人観光客が多く、「ここは本当に日本?」と見紛うほど。自分が国外の美術館にいるような気分になりました。--------------------------コレクション展2 都市漂流当館の収集活動は、開館前の2000年から始まり、現在に至るまで継続的に行われてきました。開館20周年を迎えるにあたり、一年間を通した大規模なコレクション展にて、その収集の歴史を振り返ります。当館の収集方針の一つに、「1980年以降に制作された、新しい価値観を提案する作品」があります。1980年代以降の現代美術において「都市化」は重要なテーマとなり、世界中の展覧会で取り上げられてきました。その多くは、資本主義の発展とグローバリゼーションの時代背景を説明するために、都市化がもたらす問題を大きな物語として提示するものでした。そこでは作品の背景にある個人的体験にもとづく小さな物語は、あくまでもその大きな物語の脚注に過ぎません。産業革命以降、高速に発展し続けた都市もまた昼夜を舎かず奔流する川のように前進し、個々の人間の記憶や感情を暴力的に消し去っているようにも見えます。「コレクション展2:都市漂流」では、都市という川に漂流する一個人へのケアをテーマに、当館のコレクションから都市生活にまつわる個人の体験に焦点を当てた作品を紹介します。これらの作品は、夕方5時の街に漂う夕食の香りや、夜11時に閃くネオン管の光のように、日々の忙しさに埋もれた観賞者の日常の記憶を呼び覚ますトリガーとなるでしょう。--------------------------

2024年11月13日

-

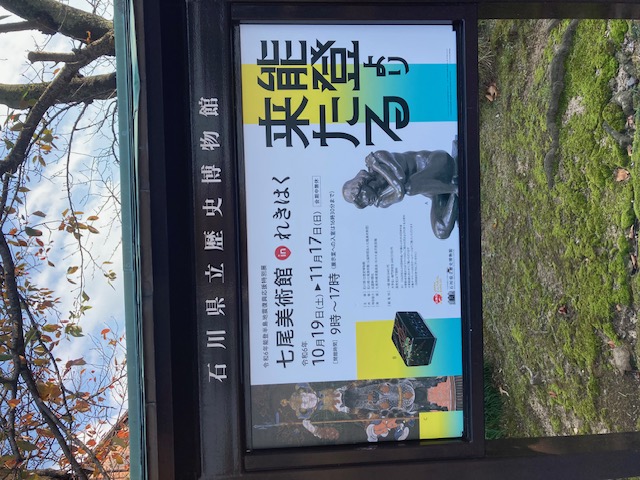

令和6年能登半島地震復興応援特別展「七尾美術館 in れきはく」

復興支援を兼ねて観に行きたくて仕方がないのに、会期が短く、土日には観に行けないことに気づいて、午後から休みを取って、観に行きました。七尾美術館には行ったことがあり、池田コレクションの一部を鑑賞したことがありますが、今回、まとまって観ることができ、コレクションの素晴らしさを改めて感じました。--------------------------------------能登地区唯一の総合美術館である石川県七尾美術館は、平成7年(1995)の開館から約30年、能登の文化活動の拠点施設として広く親しまれてきました。しかしながら、同館は令和6年1月1日の能登半島地震により建物・設備に被害を受けて臨時休館中となっています。本展は同館が石川県立歴史博物館と共同で企画するもので、七尾美術館の所蔵品および寄託品を3つのテーマで広く紹介します。七尾美術館が地域との関わりの中で大切に守り伝えてきた作品群が、金沢で一堂に展示されるのは初めてのこととなります。その魅力に触れ、能登の豊かな歴史・文化を再確認する機会となれば幸いです。令和6年能登半島地震復興応援特別展「七尾美術館 in れきはく」チラシ出品一覧--------------------------------------

2024年11月13日

-

明治安田生命J3リーグ 第36節 カターレ富山 vs FC岐阜

寒いかと思いましたが、思いのほか暖かく、観戦日和でした。立山連峰の稜線がきれいで、おいしくビールをいただきました。岐阜さんのビッグフラッグがお見事でした!先制できたので、「今日こそ勝てるか?!」と思ったのに、その後、失点。そして、さらに失点。。残り10分のところで勝ち越され、私は完全にあきらめてしまいました。ですが、最後の最後に吉平選手のゴールが決まり、2-2で終了!!決まった瞬間、泣きました。最後まであきらめてはいけないことを強く思いました。自動昇格はなくなりましたが、プレーオフを勝ち抜いて昇格するのみ!富山vs岐阜の試合結果・データ(明治安田J3リーグ第36節:2024年11月10日)

2024年11月10日

-

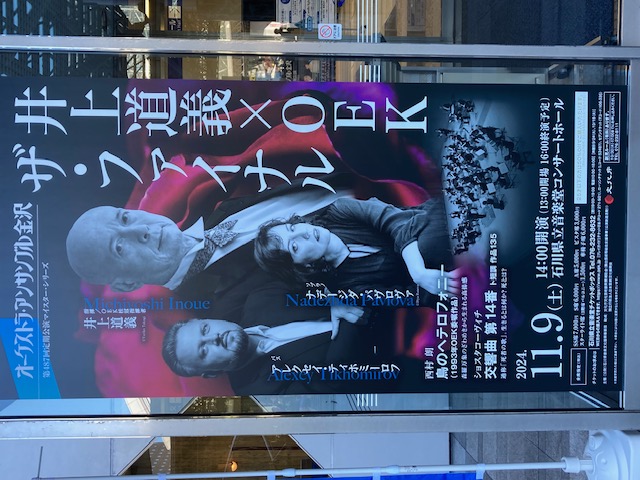

引退の井上さん 渾身の指揮 OEKとフィナーレ

引退の井上さん 渾身の指揮 OEKとフィナーレ北陸中日新聞 2024年11月10日 05時05分 (11月11日 10時08分更新)今年末で指揮活動からの引退を表明しているオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の桂冠(けいかん)指揮者・井上道義さん(77)が9日、金沢市の県立音楽堂での定期公演に出演。生涯をかけて取り組んだショスタコービッチの交響曲第14番などで渾身(こんしん)の指揮を披露し、11年間にわたりOEK音楽監督を務めた金沢での演奏を締めくくった。交響曲第14番は、井上さんが招いたロシア出身のバス歌手のアレクセイ・ティホミーロフさん、ソプラノのナデージダ・パバロバさんが、世界的な詩人ロルカ、アポリネール、リルケらの詩を歌い上げた。2007年に井上さんが日ロのオーケストラと試みた交響曲全曲演奏シリーズで、OEKと共演を望みながら実現しなかった曲だ。前半の「鳥のヘテロフォニー」(西村朗作曲)は、OEKが続ける現代作曲家への委嘱曲シリーズ。県立音楽堂の開演ベルを作った縁もあり、昨年急逝した西村さんへの追悼を込めた。アンコールでは、OEKと演奏を重ねた武満徹「3つの映画音楽より『他人の顔』~ワルツ」を情感たっぷりに奏でた。客席が総立ちで拍手を送る中、コンサートマスターのアビゲイル・ヤングさんから花束を受け取ると、舞台から飛び降りるポーズを取るなど、ちゃめっ気で沸かせた。終演後はロビーでファンとも交流。「たった3日の練習でこれだけの演奏ができるのがOEK。これからもよろしく」と語りかけて、数々の名演を残した県立音楽堂を後にした。井上さんは、OEK初代指揮者の岩城宏之さんの死去後、07~18年に2代目の音楽監督を務め、ラ・フォル・ジュルネ「熱狂の日」音楽祭開催に尽くした。14年には咽頭がんも患ったが復活し、全国共同制作オペラ「フィガロの結婚」などでも活躍した。 (松岡等)

2024年11月09日

-

オーケストラ・アンサンブル金沢 第487回定期公演

井上道義×OEK ザ・ファイナル終の境地。道義が極めたショスタコーヴィチ。前半は、昨年お亡くなりになった西村先生が書いたOEK委嘱作品である「鳥のヘテロフォニー」。改めて素晴らしい曲と感じました。生で聴いたほうが絶対にいいですね。後半は、かつてマエストロがOEKと演奏したかったのに岩城マエストロに断られたというショスタコーヴィチの14番。これもマエストロが「レコードじゃダメ」とおっしゃったように、生で聴かなきゃダメな作品です。歌手のお二人の声の素晴らしさと言ったら!終演後には、ロビーで(事前の告知なく)マエストロのご挨拶がありました。「ここに居る人のための音楽をやらないと」的なメッセージが印象に残りました。立ち合えてよかったです。----------------------------指揮 井上 道義(OEK桂冠指揮者)ソプラノ ナデージダ・パヴロヴァバス アレクセイ・ティホミーロフ コンサートマスター アビゲイル・ヤング西村 朗鳥のヘテロフォニー(1993年度OEK委嘱作品)(休憩)ショスタコーヴィチ交響曲 第14番 Op.135~アンコール~武満 徹「3つの映画音楽」より第3曲 ワルツ(映画「他人の顔」より)----------------------------井上道義ロング・インタビュー

2024年11月09日

-

井上道義さんメッセージ OEKと9日ファイナル

井上道義さんメッセージ OEKと9日ファイナル「音楽を日常に」「現代曲も連綿と」北陸中日新聞 2024年11月3日 05時05分 (11月3日 11時12分更新)●ショスタコービッチ14番 17年越し共演実現今年末で指揮活動からの引退を表明している井上道義さん(77)。故岩城宏之さんの後を受けて11年にわたって音楽監督を務めたオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)との最後の共演が9日に迫った。ショスタコービッチの交響曲第14番は、OEKと共演を願いながら実現していなかった曲。金沢でのフィナーレを前に、最後のメッセージを聞いた。(松岡等)井上さんにとってショスタコービッチは特別な作曲家だ。2007年、日比谷公会堂で日ロの5オーケストラで行った交響曲の全曲演奏は、日本のショスタコービッチ演奏の金字塔だ。「あの時、14番のために『OEKを貸してよ』と岩城(宏之)さんに頼んだのに断られた(笑い)。非常に難曲で、OEKのサイズで演奏できるのは弦楽器が中心のこの曲だけだから」と明かす。旧ソ連で多くの芸術家を迫害したスターリンとの緊張関係の中を生きたショスタコービッチ。「戦争や迫害、密告や自由がないことを、詩や音楽の中に隠した。それを二枚舌というのか、人間の持つ裏表の真実というか。でも、今のロシアだってそうだし、日本でも言っちゃいけないことは山ほどある」と。もう1曲の「鳥のヘテロフォニー」は、昨年9月に69歳で急逝した作曲家の西村朗さんにOEKが委嘱した曲だ。「僕が再演に値する曲から選んだ。岩城さんの時代から、こうした現代曲を連綿と演奏してきた。それは続けていかなくては」●岩城さんの 志引き継ぎ岩城さんの急逝から井上さんへバトンが渡ったOEK。「モーツァルトなどの古典と現代音楽をやるのにちょうどいいサイズで、欧州でも評価される質の高いオーケストラを作ろうというというのが岩城さんの志だった」。その思いを継ぎながら、さまざまな舞台芸術とのコラボレーションを企画してきた。演出家の野田秀樹さんやダンサー・振り付け師の森山開次さんらとの全国共同オペラ、雅楽や能との共演などを実現。「メンバーには、モーツアルトなど古典を演奏をする時であっても、身体的表現をしてほしいと言ってきた」「お客さんには、音楽を日常に」と呼びかけた。それは、2008~16年のラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭に表れている。今も「ガルガンチュア音楽祭」と形を変えても引き継がれる。「京都もそうだけど、金沢には海外から多勢の観光客が訪れる。でも、そうした人たちが見に来るのは過去のもの。京響やOEKを聞きに来ることはないでしょう。OEKも金沢21世紀美術館のようにならなければ」一方、引退を意識したのも咽頭がんをわずらった金沢時代だったという。「治ったけれど、声が出ない。指揮者としては致命的なんだよ」。自身の複雑な出自を題材にしたオペラ・ミュージカルの作曲に着手したのもこのころからだ。10月26日、金沢で最後のオペラとなった「ラ・ボエーム」では、老いと対極の青春譚で渾身の指揮を披露した井上さん。一方でショスタコービッチの14番は死がテーマ。指揮人生の区切りを今年末と自らが定めた井上さんらしい選曲になったと言えるのかもしれない。さて、井上さんとOEKの共演には定番のアンコール曲がある。それが演奏される時、井上さん、楽団員やスタッフ、聴衆に、どんな感慨が沸くのか-。 ◇ ◇ ◇「井上道義×OEK ザ・ファイナル」と銘打った定期公演は9日午後2時から金沢市の県立音楽堂で。チケットは、(問)音楽堂チケットボックス076(232)8632。【プロフィール】いのうえ・みちよし 1946(昭和21)年東京都生まれ。桐朋学園大で斎藤秀雄氏に師事。71年ミラノ・スカラ座主催の指揮者コンクールで優勝。ニュージーランド国立交響楽団首席客演指揮者、新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、京都市交響楽団音楽監督・常任指揮者などを歴任。2007~18年にオーケストラ・アンサンブル金沢の音楽監督を務め、現在は桂冠指揮者。1999~2000年にマーラー交響曲全曲演奏会を敢行。07年には日ロの5オーケストラと「日露友好ショスタコービッチ交響曲全曲演奏プロジェクト」を成功させた。14年4月に咽頭がんを発症するが10月に復帰。「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」など全国共同制作オペラを指揮。2023年に自作のミュージカルオペラ「A Way from Surrender~降福からの道~」を上演した。

2024年11月09日

-

「七尾美術館inれきはく」関連イベント ミュージアムコンサート

中村記念美術館のあとは、石川県立歴史博物館へ移動(徒歩)し、ミュージアムコンサートを聞いてきました。15:15~の回です。聴衆のために並べられた椅子と奏者との距離が近く、恥ずかしいので2列目に陣取りました。最初の音を聴いたとき、生の音を近くで聴くと、こんなふうに聞こえるんだなーと思いました。こういうスタイルで聴くのも新鮮です。-------------------------------------石川県立歴史博物館 令和6年能登半島地震復興応援特別展「七尾美術館inれきはく」関連イベント ミュージアムコンサートオーケストラ・アンサンブル金沢楽団員による弦楽四重奏(1)12:30~13:00(2)15:15~15:45出演第一ヴァイオリン 青木恵音第二ヴァイオリン 若松みなみヴィオラ 古宮山由里チェロ キム・ソンジュン1.モーツァルトアイネ・クライネ・ナハトムジーク より 第1楽章2.渡辺俊幸利家とまつ より3.バッハエア4.赤とんぼ5.ベートーヴェン弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 Op.59-3「ラズモフスキー第3番」より 第3楽章,第4楽章~アンコール~ふるさと-------------------------------------

2024年11月04日

-

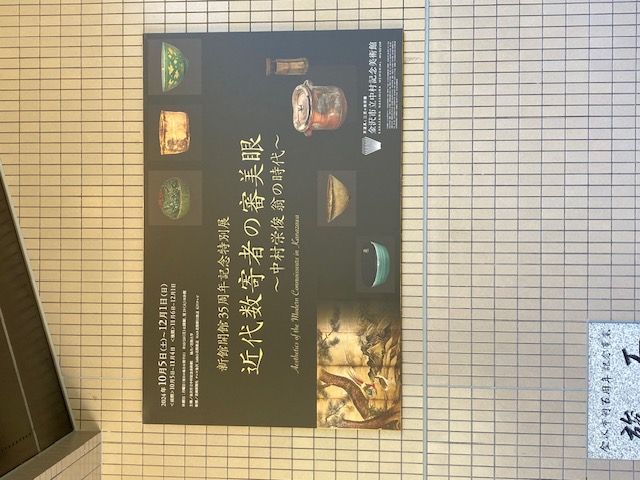

「近代数寄者の審美眼 ~中村栄俊翁の時代~」

城下まち金沢周遊バス(右回りルート)で移動。これに乗るときはいつもSuicaを使っていますが、11/1から完全キャッシュレスバス実証運行とやらを実施しており、現金が使えなくなっていました。Suicaを持っていたからよかったものの。中村記念美術館の企画展は、前期展がこの日までだったのでギリギリセーフ。新館開館35周年記念特別展 「近代数寄者の審美眼 ~中村栄俊翁の時代~」中村記念美術館は、2024年に新館開館35周年を迎えました。これを記念して、当館の前身である中村記念館を創設した中村栄俊翁と、彼と交流し同時代に金沢で活躍した数寄者たちにスポットをあてた特別展を開催します。栄俊翁が上梓した『金沢 茶道と美術』(1978年刊行)には、翁の作品入手逸話や中村記念館の開館、そして同時代に活躍した金沢の茶人や数寄者に関するエピソードが記されています。この書籍を軸に、栄俊翁や同時代の数寄者が蒐集し現在も金沢に残る茶道具の名品の数々の展示することで、彼らの道具への美意識や美を見極める力を表現します。併せて、開学50周年を迎える北陸大学が所蔵する、同時代を生きた林屋亀次郎氏が蒐集し一般公開の機会が少ない名品も展示します。★展示一覧はコチラ

2024年11月04日

-

高浜虚子生誕150年記念企画展「虚子と秋聲」

徒歩で岸田秋聲記念館へ移動。さほど時間はかかりません。道中の観光客の人波はすごかったですが、記念館は空いていました。不勉強なもので、高浜虚子の関係を初めて知りました。高浜虚子生誕150年記念企画展「虚子と秋聲」秋聲の自然主義的出発点に置かれる中編小説「新世帯(あらじょたい)」(明治41年)。本作が発表されたのは、この年「国民新聞」に入社した高浜虚子が、同紙上に初めて創設した文芸欄(「国民文学」)でした。虚子はその最初の掲載作として秋聲を選び、自ら秋聲宅を訪れ執筆を依頼したと言います。結果的に師・尾崎紅葉没後の秋聲の方向性を決定づける名編となったことで、この時のことは双方とも晩年まで繰り返し語る思い出深い一件となりました。もとは俳句から出発した虚子自身も俳句を離れ、小説に接近していた時期であり、虚子が秋聲に期待し、秋聲が小説で応えたものとは――。この企画展では、高浜虚子生誕150年を記念して、虚子と秋聲ふたりの文学的交流についてご紹介します。

2024年11月04日

-

開館25周年記念「泉鏡花記念館名品展―四半世紀の軌跡―」

白菊町から、ふらっとバスに乗って武蔵が辻へ。バスを降りて、歩いて泉鏡花記念館へ。開館25周年記念「泉鏡花記念館名品展―四半世紀の軌跡―」金沢出身の泉鏡花(1873―1939)の生家跡地とされる場所に建つ泉鏡花記念館は今年、開館25周年を迎えます。初年度は80点であった収蔵品は令和6年現在で2000点を超え、その内容は鏡花の自筆原稿、書簡をはじめ、初出紙誌、初版本、挿絵や装幀の原画、周辺人物の遺墨、そして鏡花作品をテーマとする現代アートなど多岐にわたります。平成11年11月の開館から四半世紀を経て今に至る、鏡花関連資料の集積地としての軌跡を、主な収蔵品を通して辿ります。★25周年展前期展示品リスト★

2024年11月04日

-

犬のあわれ、猫のあわれ ・・・あるいは「宇宙の一部」

10/26に年間パスポートを買ったので、どんどん観に行こうと思います。この日は3~4館巡る予定で、朝イチで室生犀星記念館へ。犀星猫が好きなのは知っていましたが、犬もずいぶん飼っていたことは知りませんでした。企画展 犬のあわれ、猫のあわれ ・・・あるいは「宇宙の一部」犀星の愛犬、愛猫を紹介するとともに、犀星にとって犬とは、猫とは、命とは何かを問う展示。あらゆる命を見つめ続けた犀星による、野生と文明のはざまに生きる彼らに向けたまなざしを追います。犀星が共に暮らしたおよそ20匹の犬や猫たちが、小説やエッセイ、日記、写真などから、かわいいイラストとともによみがえります。

2024年11月04日

-

鍼灸院へ(145回目)

10月27日は金沢マラソンのため休診だったため、3週間空いてしまいました。鍼灸院がマラソンのコースになっている道路から近く、マラソンの日は毎年休診になっています。前日の土曜日に予約しようと思いましたが、10/26は午前に歯医者、午後はオペラの予定があったため、1週間後のこの日になったという次第。前回(10/13)の翌朝、右の目にものもらいのような症状が出て以来、目の下が荒れて湿疹のようになっていることを訴える。ものもらいのような症状自体はすぐに収まったものの、目の下がかゆい状況が続いて赤くなり(とはいえ目の下なので掻きたいが怖くて掻けない)、見苦しいものを人に見せていることが申し訳ない。目の下なので自己判断で市販の塗り薬を使うのも怖く、かと言って皮膚科に行ってもどうにもならない気がして、荒れているところにはファンデーションを塗らないようにし、そのままにしていました。会社の人には誰からも何も言われなかったが、歯医者に行ったときは衛生士さんに指摘された。そのときは、「医者に行ったほうがよいのでは?」とのことだったので、「眼科と皮膚科、どちらを先に行ったらいいのかわからない」と言ったら、「まず眼科ではないでしょうか?」とのことでしたが、「10/10に別件で行ったばかり(なので行きたくない)」と。鍼の先生に、あれこれ言った挙句、「緑内障予防のために、前回、頭やこめかみに鍼を打たれましたが、その結果、毒素が出た(ものもらい→湿疹)という可能性はありますか?」と尋ねると、「それは、ありますね」とのこと。ま、化粧水が付いてもしみなくなってきましたし、見た目にもだいぶ目立たなくなってきたので良しとしましょう。この日も、頭や首・肩に鍼を打たれましたが、痛い(凝ってるから?)と感じるところが多かったです。

2024年11月03日

-

骨密度検査を受けるために整形外科へ

午後、休みを取って骨密度の検査に行ってきました。富山営業所勤務だったときの健康診断では、腕で計測する検査を受けたことはありました。が、その後20年くらい一度も受けていませんでした。何年か前に同い年の友人から「転んで足首を骨折した」と聞いたとき、「転んだら骨折してもおかしくない年齢になってきたんだな」と思い、とにかく転ばないようにしようと気をつけるようになりました。というのも、それ以前に私自身がヒールのある靴を履いて、重くてかさばる荷物を両手に持っているときに、濡れた路面で滑りそうになり、転びはしなかったもののバランスを取るのに無理な体勢になった結果、腰をやってしまった、、、という経験をしていたからです(その後、整体院通いが続いた)。それ以降、・ヒールのある靴を履かない(履かなきゃならない場面では、その場面でのみ履く)・走らない(慌てない。時間に余裕をもって行動する)・雨が降っているときや雪道を歩くときは、滑りそうなところを避けるなど、とにかく滑らない・転ばないことを考えていました。亡くなる直前の半年くらいのあいだに、父は何度か転倒し、腕の骨折⇒腰椎の圧迫骨折⇒大腿骨の骨折をしました。そのときに「一度、骨密度の検査を受けよう」と考えたのですが、それから2年半くらい経ってしまいました。。痛くもかゆくも、どこにも支障がないので、ずるずると先送りにしていたのですが、今年もあと2か月、年末が近づき、残った有休休暇を消化するため(?)に、仕事が落ち着いているのを見計らって休みを取り、検査を受けることにした次第です。今回はDEXA(デキサ)法での検査を受けました。腰椎と大腿骨の2ヶ所で計測するのですが、腰椎のほうは「100%」でした(良い)。しかし、大腿骨のほうは「73%」で、悪い。。70%を切ると骨粗しょう症と診断されます。昔、腕で計測する検査をしたときは、100%をちょっと切るくらいでした(98%とか99%とか)。ダイエットはしたことがありませんし、偏食もないですし(とは言えカルシウムは足りてないと思う)、喫煙は過去に一度もないし、過度のアルコール摂取もしていないですし、日光照射不足でもない(日焼け止めを塗るのを忘れそうになるほど)。骨粗鬆症の原因となる生活習慣があるとしたら、運動不足くらいでしょうか。女性の骨量は、思春期から増加し始め20歳台の性成熟期頃までに最大骨量に達しますが、40歳台に入ると卵巣機能が衰え始めて骨量は減少し始め、女性ホルモンのエストロゲン分泌が急激に低下する閉経前後の50歳頃から「さらに急激な骨量の減少を来たす」そうです。「さらに急激な骨量の減少を来た」した状態が「いま」だと思います。その結果が、大腿骨「73%」。(50歳のときに計っておけばよかったと思います。50歳以降、特に閉経後にどのように減少するのかが知りたい)腰椎の結果を先に告げられ、「お!いいじゃん!」と喜んだのも束の間、そのあとに大腿骨の数値を見せられ、少なからずショックを受けました。。(そして、計る場所によって骨密度が異なることを初めて知りました)いまのところ70%を切ってはおらず、骨粗しょう症とは診断されないため、「まだ治療しなきゃならない状態ではないので、1年後にまた計ってください。それまでは食事や運動に気をつけて」と言って、小冊子を手渡されました。帰宅後に目を通しましたが、当たり前のことしか書いてありません。目を通す前から知っていたことばかり。。というわけで、「食事や運動にどう気をつけなきゃいけないのか?」をググりまくりました。(「治療が必要になったら治療すればいい」とは言うけれど、治療が必要なほど悪くならないようにするための方法は教えてくれませんね、医者は)「骨密度を上げる」というワードでググると、シニア向けの体操というか運動の動画がいくつもヒットしました。歩くのは好きなのですが、筋トレが嫌いなので、私にはシニア向けの体操が合ってるんじゃないかと思います。いくつかやってみたのですが、60代のときはまだしも70代になったときにこの運動ができるんだろうか?と思うくらいの負荷がありました。問題は、継続できるかどうか?です。。

2024年10月28日

-

企画展「ともなる人 ―岡村美穂子の生き方―」

この日は金沢マラソンの前日だったため、金沢市内の文化施設で夜間開館が行われていました。鈴木大拙館は、オペラの会場と近いため、オペラを見終えたあとに行ってまいりました。夜の鈴木大拙館の様子を見たかったので。18時過ぎに入館しましたが、すでに日はとっぷりと落ちており、夜の鈴木大拙館を堪能することができました。思いのほか人が少なかったので、虫の声しか聞こえない静寂を楽しむことができました。-------------------------------------------------------------当展は、晩年の鈴木大拙にとって「ともなる人 Companion」であり、大拙の没後半世紀以上にわたって「大拙先生」を語り伝えてきた岡村美穂子(1935-2023)の姿を紹介します。 鈴木大拙館・設立(2011年)以後においても、名誉館長として、講演会をはじめ様々な場で「大拙先生」を伝えてきました。それらは過去の人物の昔話ではありません。「Mihoko-san 美穂子さん」が語るところに、大拙そのひとがあらわれていたのだといえます。当展は、いまを生きる大拙の見方や考えを伝えるため、岡村美穂子の語り、業績に着目します。-------------------------------------------------------------

2024年10月26日

-

2024年度 全国共同制作オペラ 歌劇『ラ・ボエーム』

井上道義マエストロの最後のオペラということで、発売開始早々にチケットを購入。いつもはいちばん安いB席を購入しているのですが、「最後だから」と奮発したらしく、S席を購入していることに家を出るときに気が付きました笑。金沢歌劇座で1階席に座ったのは初めてです。OEKの演奏が素晴らしかったのはもちろん、歌手のみなさんの歌唱も素晴らしく、さらに、演出・舞台が素晴らしかった!!担当なさったのが森山さんだけあって、4名のダンサーの方々がものすごく効果的でした。------------------------------------指揮 井上 道義演出・振付・美術・衣装 森山 開次ミミ:中川 郁文ムゼッタ:イローナ・レヴォルスカヤロドルフォ:工藤 和馬マルチェッロ:池内 響ショナール:ヴィタリ・ユシュマノフコッリーネ:スタニスラフ・ヴォロビュフベノア/カフェマスター:晴 雅彦アルチンドロ:仲田 尋一パルピニョール:谷口 耕平物売り:鹿野 浩史自動合唱ソリスト:新木 蓮人ダンサー:梶田 留衣、水島 晃太郎、南 帆乃佳、小川 莉伯金沢オペラ合唱団金沢オペラ児童合唱団オーケストラ・サンサンブル金沢管弦楽団パンダ・ペルラ・ボエーム------------------------------------〈第1幕〉パリ。ボヘミアンたちの屋根裏部屋。クリスマス・イヴ。〈第2幕〉カフェ・モミュス。(休憩)〈第3幕〉アンフェール門の税関所前。翌年2月。(休憩)〈第4幕〉屋根裏部屋。数ヶ月後。------------------------------------

2024年10月26日

-

歯科へ

10時20分の予約で歯科へ。前回は6月1日。いつもの担当の方がクリーニングしてくださいました。下の前歯の、歯並びの悪いところ(磨き残しがありがちなところ)の歯茎の状態が、ほかのところよりもちょっと良くないとのこと。ほかのところは「シュッとしている」が、良くないところは「そうではない」らしい。そこは「しっかりフロスするように」と言われました。その時点で私には歯茎の状態の違いがよくわからなかったのですが、帰宅してフロスをする段になってようやくわかりました。。歯科に行く直前の数日のあいだに、歯磨きをしたあとに出血することがありました。ただ、どこから出血しているのかよくわからず、それについて尋ねると、前回(6月1日)に指摘された、右上の奥のほうとのこと。昔、虫歯の治療で連結した箇所で、連結されているがためにうまく磨けていないのだろう、と。このブログを書くために前回(6月1日)のブログを見返したら、前回(6月1日)も指摘されていることがわかりました。指摘されていたにもかかわらず、まったく認識していませんでした。。この日は、2年に一度の写真撮影を行いました。虫歯もなく、詰めてあるところも特に問題はないとのこと。

2024年10月26日

-

明治安田生命J3リーグ 第31節 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC

今季に私が観戦した試合のワーストだったと思います。試合後にXでほかのサポさんたちの投稿を見ましたが、私の印象もほぼ同じ。県総無敗は途切れました。富山vs福島の試合結果・データ(明治安田J3リーグ第33節:2024年10月20日)

2024年10月20日

-

桐朋アカデミー・オーケストラ 協奏曲のひととき

美容院が終わって、富山駅に着いたのが14時前。14時開演のため、そのまま座席に着けば最初から聴けたのですが、お腹が空いていると集中できないので笑、最初の曲はあきらめ、同じ建物内のカフェで昼食。会場に着くと、5階で聴いてほしいとのこと。桐朋アカデミーの演奏会で、これまで遅れて会場に着いたことがなかったので、「あ、こういうしくみ(遅れてきた人は5階席に案内する)だったのね!」とわかりました。5階へ行くと、ちらほらといらっしゃいました。まだ1曲目の途中だったため、お目当ての白澤さん(2曲目)の演奏は最初から聴くことができました。---------------------------指揮:中田 延亮管弦楽:桐朋アカデミー・オーケストラコンサートマスター:長原幸太ショパンピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11より 第1楽章ピアノ/長谷川 悠リストピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S.124/R.455ピアノ/白澤 あまね(休憩)サン=サーンスピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22より 第1楽章ピアノ/寺松 未夢ラフマニノフピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18ピアノ/仲谷 理沙---------------------------

2024年10月19日

-

美容院へ

前回は8月3日。全体を縮毛矯正する回。ボリュームが収まり、つるつるになって、後ろでひとつにまとめると、ゴムが落ちてきます。

2024年10月19日

-

オーケストラ・アンサンブル金沢 第486回定期公演

モーツァルトと同時代人たち~次代を担う佐藤俊介の弾き振り~前半は、ヴァンハルとミスリヴィチェクというまったく知らない作曲家の作品。モーツァルトと同時代の人たちとのことで、モーツァルトも影響を受けたとのこと。なるほどと思う作品でした。このような知らない作曲家・作品と出会えてよかった!これも定期公演ならでは。後半の「プラハ」は、聴き馴染みがありすぎる曲だけに、違いがよくわかってとてもおもしろかった!モーツァルトをこんな風に演奏できるのか!というのが率直な気持ち。楽団員さんもノリノリで楽しそうなのがこちらにも伝わってきました。楽しそうにしているのを見ると自分も楽しくなってくるので好きです。木管が際立つ部分がところどころであり、音色・厚み・バランスが良く、素晴らしかったです。(特に満丸さんのフルート、最高でした!)アンコールは「もしや、ハイドン?」と思ったら、やはりそうでした。(大学時代のクラシックギターサークルのOB・OGで活動していた演奏会の最後を思い出す。ハイドンの別の作品でしたが)演出がめちゃ面白かったです。最後まで楽しい演奏会でした。----------------------------指揮・ヴァイオリン 佐藤 俊介コンサートマスター アビゲイル・ヤングヴァンハル交響曲 ニ短調 Bryan d1ミスリヴィチェクヴァイオリン協奏曲 ホ長調(休憩)モーツァルト交響曲 第38番 ニ長調 K. 504 「プラハ」~アンコール~ハイドン交響曲 第60番 ハ長調「うかつ者」5~6楽章----------------------------

2024年10月17日

-

コレクション展

国立工芸館のあとは、石川県立美術館のコレクション展を観ました。雪舟と狩野派の絵画狩野派の絵画優品選秋の風景特別陳列 石川風土記 -故郷の美-

2024年10月13日

-

心象工芸展

鍼治療のあとは国立工芸館へ。展覧会について絵画や彫刻作品は、描かれているモチーフや色合い、その制作された背景、または制作した画家や彫刻家の歴史を知ることでより深い感動や共感を覚え、楽しめるにもかかわらず、工芸作品は見どころや見方がわからないという声を耳にすることがあります。確かに工芸は素材に対する深い理解とそれに伴う技術で表現されているので「何が表現されているのか」といったことよりも「どのようにこの作品が制作されているのか」といった点に注目が集まりがちかもしれません。しかし実際には多くの工芸家が自身の心象や社会とのかかわりといったモチーフにも重点を置いて制作しています。本展では、現代の表現を提示する6名の作家の作品を展示します。刺繍の沖潤子は生命の痕跡を刻み込む作業として布に針目を重ねた作品を、ガラスの佐々木類は土地と自然の記憶を留める作品を、金工の髙橋賢悟は現代における「死生観」と「再生」をテーマにした作品を制作しています。また金工の人間国宝である中川衛は伝統工芸の世界で各国の風景を抽象模様化した作品を、漆芸の中田真裕は心奪われた一瞬の光景を共有するための作品を、陶芸の松永圭太は自身の原風景と時間を留める地層を重ねモチーフにして作品を制作しています。この機会に、工芸家それぞれの技術だけでなく今を生きる作家としての彼らの心の表現をご覧ください。

2024年10月13日

-

鍼灸院へ(144回目)

お盆明けから先生が入院なさっていました。無事退院され、自宅での療養期間を経て、10月より診療を再開されました。「10/6(日)はいかがですか?」と9月中に先生からご連絡があったのですが、その日はホームゲームだったため、この日にしていただきました。先生は自身のブログに、入院中のこと・自宅療養中のことを書いておられましたので、体調を含めてご状況は把握していました。なので、久しぶりに会ったからと言って特に尋ねたいことがあるわけでもなく、私の近況ばかりを話していました。(治療に入る前に挨拶したときに、「今日の体調はいかがですか?」と確認はしました)前回(8/11)訴えた、左足の薬指と小指のあたりのしびれたような違和感は、いまも変わらず残っており、この日もそれを訴えました。あとは、健康診断で視神経乳頭出血を指摘されたものの、眼科で検査すると出血は消えていた…という話をして、緑内障を予防?することが鍼灸治療でできるのなら、それをやってほしい、と伝えました。右のこめかみのあたりに鍼を打たれましたが、まさにそこが痛いというか凝った感じがしていて、自分でもつい押さえている場所でした。

2024年10月13日

-

牛田智大 室内楽プロジェクトVol.3「六重奏で聴くショパン・ピアノ協奏曲」

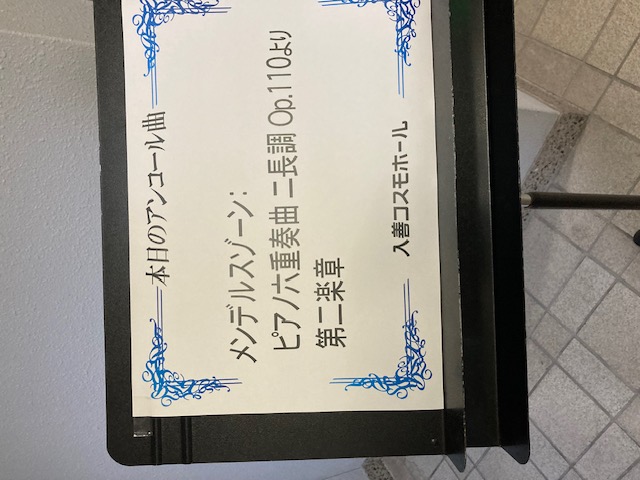

もともとの富山での用事はこれ。久しぶりに入善コスモホールへ行きました。いつ以来でしょうか?直近はコロナ禍前???土曜日の午後の公演だったこと、カターレのホームゲームとカブっていなかったこと、何より牛田さんの演奏もカルテット・アマービレの演奏も生で聴くのは私にとって初めてだったことから、チケットを購入しました。牛田さんはこれまでにも何度も富山にも金沢にもいらしていますが、なぜか私とはタイミングが合わず、聴く機会をことごとく逸していました。なので、この際リサイタルでなくても構わない!と思っていましたが、なかなか聴ける機会のない六重奏版でのショパンのピアノ協奏曲を素晴らしい演奏で聴くことができてよかったです!!------------------------------------------------六重奏で聴くショパン・ピアノ協奏曲― ケヴィン・ケナー&クシシュフ・ドンベクによる六重奏版 ―牛田 智大 ピアノカルテット・アマービレ 篠原 悠那 ヴァイオリン 北田 千尋 ヴァイオリン 中 恵菜 ヴィオラ 笹沼 樹 チェロ加藤 雄太 コントラバスショパンピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 Op.11(休憩)ショパンピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 Op.21~アンコール~メンデルスゾーンピアノ六重奏曲 ニ長調op.110より 第二楽章------------------------------------------------

2024年10月12日

-

歌麿、北斎、若冲、蕭白、秋暉…魅惑の摘水軒コレクション―江戸絵画の奇才たち

午後から富山へ行く用事がありましたので、早起きして、午前中は富山県水墨美術館に寄りました。展覧会のタイトルだけ見て、行こう!と思ったのですが、「首都圏以外でまとまって公開されるのは、初めて」だけあって、多くの肉筆画は新鮮・かつ圧倒されました。この日は前期展で、後期展では全作品を入れ替えるとのこと。後期展も観に行くべきなのか!?--------------------------------------------------------------------------豊かな文化が大きく花ひらいた江戸時代。約260年続いた太平の世の中で、人々の暮らしは大きく変化しました。美術の世界でも、武家の社会を後ろだてとした御用絵師たちが活躍する一方、経済的にうるおった町人社会では、生命力にあふれた新しい表現が次々と生まれました。多彩な文化が、武士と庶民、それぞれの社会で豊かに育まれていったのです。今回の展覧会では、千葉県柏市の摘水軒記念文化振興財団の所蔵作品100点を紹介します。江戸時代、水戸街道に面して旧柏村に開設された私塾(文化サロン)「摘翠軒(てきすいけん)」で交友のあった知識人や文人墨客が残した作品をはじまりとする摘水軒コレクションには、岡本秋暉(おかもとしゅうき)をはじめ、菱川師宣(ひしかわもろのぶ)、鈴木春信(すずきはるのぶ)、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、歌川広重(うたがわひろしげ)、葛飾北斎(かつしかほくさい)、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)など、江戸期の著名な絵師たちの作品がそろっています。この貴重なコレクションが首都圏以外でまとまって公開されるのは、初めての機会となります。江戸時代を代表する肉筆浮世絵のはじまりから黄金期に至るまで、さらに多彩な表現の広がりを見せる花鳥画など、奇才たちの競演をご堪能ください。--------------------------------------------------------------------------

2024年10月12日

-

眼科へ

ここ数年、健康診断で毎年のように眼で引っかかっていました。昨年、眼科に行ったのは9月23日。今年は昨年までとは別の指摘で、視神経乳頭出血とのこと。いずれにしてもここ数年は、健康診断の結果を持って眼科へ行っていましたので、今年も同様に。前夜は帰宅が遅くなったため、この日の午前も休みを取っていました。というわけで、午前中に眼科へ行ってまいりました。ちょうど10月10日は「目の愛護デー」!狙ったわけではありませんが。眼底・眼圧などのひと通りの検査をしましたが、出血はすでに認められないとのこと。自然に吸収されたようです。緑内障の症状が出たら治療をすることとし、いまはまだ年に一度の検査でよいとのこと。とりあえず、ほっとしました。「緑内障の症状が出たら」って、いつか出るんでしょうか???母方の祖父は緑内障を患い、最晩年は目が見えなくなっていました。近視は、緑内障になるリスクが上がる要因の一つだそうですが、祖父は確かに近視でした。私の近視は遺伝ではないと言えると思いますが(メガネが必要になったのは高校3年になってから)、いまの私が近視である以上、気をつけようと思います。

2024年10月10日

-

プレミアム・コンサート 桐朋学園大学院大学教授陣による≪室内楽の夕べ≫

桐朋学園大学院大学ファカルティコンサート東邦オーケストラ・アカデミー「友の会」会員様限定 プレミアム・コンサート桐朋学園大学院大学教授陣による≪室内楽の夕べ≫午後から休みを取っていたのはこのため。クリニックのあとは富山へ。昨夏、オープンしたオーバード・ホール 中ホールでの公演。私にとっては初めての中ホールでした。------------------------------------------------------------モーツァルト:ピアノ三重奏曲 第7番 ト長調 KV564ヴァイオリン/川久保 賜紀チェロ/銅銀 久弥ピアノ/岡田 博美シューベルト:幻想曲 ハ長調 D.934ヴァイオリン/川久保 賜紀ピアノ/岡田 博美(休憩)ベートーヴェン:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D821(チェロ&ピアノ編)チェロ/銅銀 久弥ピアノ/田部 京子ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲 第4番 変ロ長調「街の歌」作品11ヴァイオリン/川久保 賜紀チェロ/銅銀 久弥ピアノ/田部 京子------------------------------------------------------------

2024年10月09日

-

糖尿病内科クリニックへ

健康診断の結果が出たので、かねてから一度行っておこうと考えていた糖尿病内科クリニックへ。初診でもHPからの予約が可能だったので、前日にHPから予約。LDLコレステロール値が何年か前から高かったのですが、昨年は基準値をかなり超えたため、その時点で医者に行かなくてはならない状態でした。ですが、その状態で医者に行くと、薬を飲まなきゃならならない羽目になるような気がしてイヤだったので、まずは食べるものに気をつけることにして、医者には行かずにいました。すると、今年の8月27日の健康診断で問診をした看護師は案の定、昨年の数値を見て「(医者に)行きましたか?」と詰めてきました。「いいえ。今年の結果が悪かったら行こうと思います」と言い逃れをして、その場をしのぎました。で、今年の結果ですが、この一年の努力が実を結んだようで、LDLコレステロール値はかなり下がっていました。問診した看護師には「今年の結果が悪かったら行く」と言いましたが、私の健康診断の数日前に、会社の同僚が脳梗塞になったため、「今年の結果が良くても悪くても、一度診てもらおう」と決めていました。糖尿病内科クリニックで先生と話をした結果、「半年後に血液検査をする」ことに落ち着きました。「食べるものに気をつけてこれだけ数値が下がったのであれば、現時点では薬を飲む必要はない」とのこと。「今日は検査をしますか?どうしますか?」と尋ねられ、この日は何の検査もすることなく、先生と話をしただけで帰ってきました。食べるものに気をつけたと言っても食事ではなく、ただただ甘いものを食べないようにしただけでした。もともと、ゆるグルテンフリーをしていたので難しくはありませんでした。小麦を避けていたので洋菓子はやめていましたが、和菓子はOKにしていたので和菓子も控えるようにし、甘いもの全般を食べないようにしていました。あとは、白米にもち麦を混ぜて炊くようにしただけです。ゆるグルテンフリーで体重が落ちていましたが、さらに3キロほど落ちました。大学生のころの体重になっています。

2024年10月09日

全8926件 (8926件中 1-50件目)