邦画ベスト10 三船敏郎 浮雲

つるぎかずをの「邦画 勝手にベスト10」洋画に続いて邦画ベスト10である。前回も書いたように、若いころは邦画が大好きであった。列挙してみると、名作の宝庫である。

それでは、「つるぎかずをの邦画 勝手にベスト10」を年代順に並べる。

◆東京物語(53年松竹、小津安二郎監督、笠智衆)

◆七人の侍(54年東宝、黒澤明監督、三船敏郎)

◆ゴジラ(54年東宝、本多猪四郎監督、志村喬)

◆幕末太陽伝(57年日活、川島雄三監督、フランキー堺)

◆切腹(62年松竹、小林正樹監督、仲代達矢)

◆陸軍中野学校(66年大映、増村保造監督、市川雷蔵)

◆仁義なき戦い(73年東映、深作欣二監督、菅原文太)

◆田園に死す(74年独立、寺山修司監督、高橋浩幸)

◆新幹線大爆破(75年東映、佐藤純弥監督、高倉健)

◆楢山節考(83年独立、今村昌平監督、緒方拳)

以上、洋画と違って娯楽ものははずせない。おいらの青春でもある。

なお、

◆憂国(66年、三島由紀夫製作・監督、三島由紀夫)

のオリジナル版が自宅から発見されたことに伴い、今後この幻の映画が上映される予定である。ベスト10入りが期待される。

惜しくも圏外を10作品。

◆プーサン(53年東宝、市川昆監督、伊藤雄之助)

◆用心棒(61年東宝、黒澤明監督、三船敏郎、仲代達矢)

◆ニッポン無責任時代(62年東宝、古沢憲吾監督、植木等)

◆13人の刺客(63年東映、工藤栄一監督、片岡千恵蔵)

◆博徒打ち・総長賭博(68年東映、山下耕作監督、鶴田浩二)

◆私が棄てた女(69年日活、浦山桐郎監督、河原崎長一郎)

◆新宿泥棒日記(69年ATG、大島渚監督、横尾忠則)

◆人斬り(69年松竹、五社英雄監督、勝新太郎)

◆となりのトトロ(88年異業種、宮崎駿監督、アニメ)

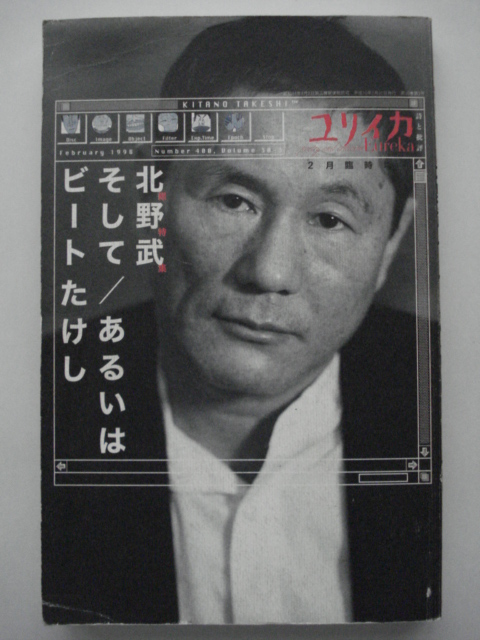

◆その男、凶暴につき(89年松竹富士、北野武監督、ビートたけし)

ところで、B級?娯楽映画を見る楽しみもある。

◆狂った果実(65年日活、中平康監督、石原裕次郎)

◆ギターを持った渡り鳥(59年日活、斉藤武市監督、小林旭)

◆マタンゴ(63年、本多猪四郎監督、土屋嘉男)

◆網走番外地(65年東映、石井輝男監督、高倉健)

◆エロ事師たち(66年独立、今村昌平監督、小沢正一)

◆男はつらいよ(69年松竹、山田洋次監督、渥美清)

◆女囚さそり(72年東映、伊藤俊也監督、梶芽衣子)

◆ゴルゴ13(73年東映、佐藤純弥監督、高倉健)

◆ジャズ大名(86年大映、岡本喜八監督、古谷一行、財津一郎)

◆幕末青春グラフィティRonin(86年、河合義隆監督、武田鉄矢、吉田拓郎)

大御所森繁久弥、43才で他界した田宮次郎、明智小五郎役の天知茂、東映映画の安藤昇が入っていないのが少し寂しい気もするが・・・。

邦画はおいらたちと同時代に生きたという点で、洋画とは違う。実際にほとんどの作品を封切りの映画館で見ているのだ。ただし、80年代に入ってからは、日本映画は不毛と言われても仕方がない。

さて、ベスト3である。ベスト10までの作品は、どれが1位になってもおかしくない作品ばかりだが、あえて順位をつけると、

1.七人の侍(誰が何と言おうと、日本映画の金字塔)

2.仁義なき戦い(おいらの青春。クエンティン・タランティーノも魅了)

3.幕末太陽伝(この底抜けの明るさに乾杯)

としたい。

やはり、「うつし世は夢、夜の夢こそまこと」(江戸川乱歩)である。

日本映画オールタイム・ベスト10(前編)

本日から3日間、関ネットワークス「情報の缶詰2010年新年号」に掲載されたおいらのエセー「日本映画オールタイム・ベスト10」をお送りします。

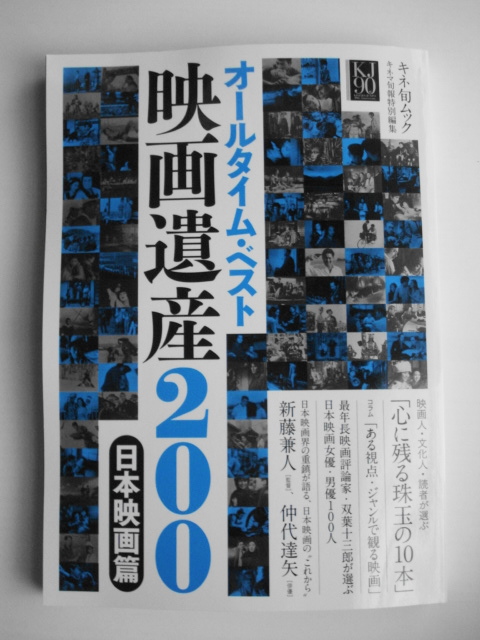

1.「オールタイムベスト映画遺産200」日本映画編

2009年7月、キネマ旬報社が「キネマ旬報」創刊90周年を記念して、「映画史上オールタイムベスト・テン」を読者から募集した。

邦画部門と洋画部門とがあり、そのどちらかまたは両方の部門の好きな映画を1位から10位まで挙げ、1位についてのコメント(100字以内)を書いて応募するというものである。

そこで、おいらも邦画部門に応募してみようと思った。もともと三度の飯より映画が好きである。

それにその結果であるベストテンは保存版(単行本)として発売されるというから、応募者として掲載されれば、おいらのベスト10が誌上に永遠に残ることになる。考えてみれば、キネマ旬報社は映画界の横綱である。

さて、その結果が2009年11月に単行本「オールタイムベスト映画遺産200」日本映画編(キネ旬ムック)として発売されたのである。

読者から総勢1,383通の応募があり、その中から20通の応募者のコメントが掲載されることになった。

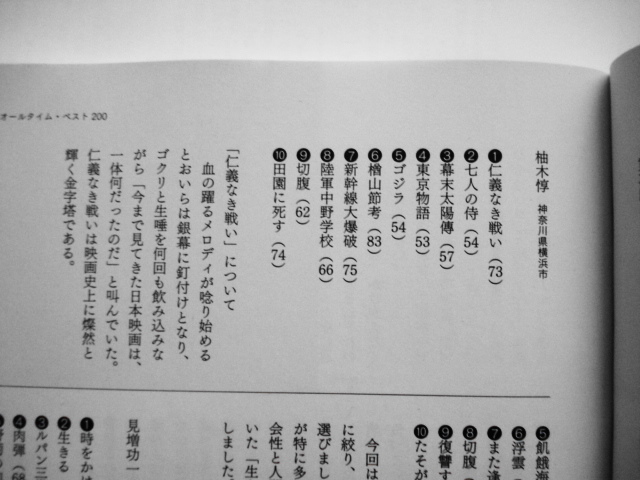

幸運にもおいらのベストテンとコメントが取り上げられたので、そのまま転載する(小説を書いているときのペンネーム、柚木惇で応募した)。

柚木惇 神奈川県横浜市

1位 仁義なき戦い(73年)

2位 七人の侍(54年)

3位 幕末太陽伝(57年)

4位 東京物語(53年)

5位 ゴジラ(54年)

6位 楢山節考(83年)

7位 新幹線大爆破(75年)

8位 陸軍中野学校(66年)

9位 切腹(62年)

10位 田園に死す(74年)

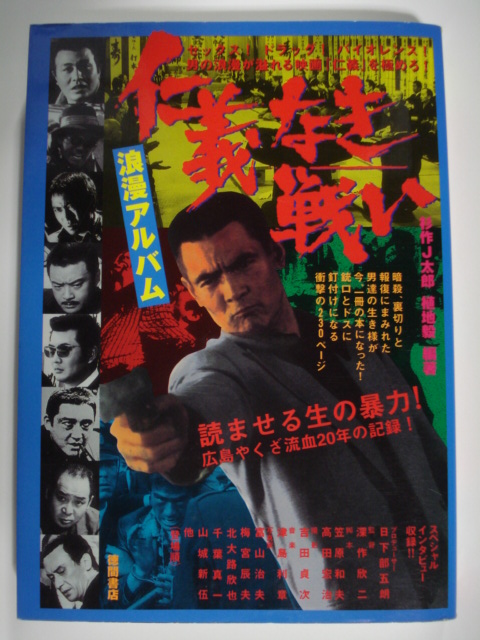

「仁義なき戦い」について

血の躍るメロディが唸り始めるとおいらは銀幕に釘付けとなり、ゴクリと生唾を何回も飲み込みながら「今まで見てきた日本映画は、一体何だったのだ」と叫んでいた。仁義なき戦いは映画史上に燦然と輝く金字塔である。

(この項続く)

日本映画オールタイム・ベスト10(中編)

2.おいらのベスト30

実は、おいらのブログ「さすらいの天才不良文学中年」の中でも「邦画勝手にベスト10」として30作品を掲載している。

そこに挙げているのは、以上の10作品のほかに、

◆プーサン(53年東宝、市川昆監督、伊藤雄之助)

◆用心棒(61年東宝、黒澤明監督、三船敏郎、仲代達矢)

◆ニッポン無責任時代(62年東宝、古沢憲吾監督、植木等)

◆13人の刺客(63年東映、工藤栄一監督、片岡千恵蔵)

◆博徒打ち・総長賭博(68年東映、山下耕作監督、鶴田浩二)

◆私が棄てた女(69年日活、浦山桐郎監督、河原崎長一郎)

◆新宿泥棒日記(69年ATG、大島渚監督、横尾忠則)

◆人斬り(69年松竹、五社英雄監督、勝新太郎)

◆となりのトトロ(88年異業種、宮崎駿監督、アニメ)

◆その男、凶暴につき(89年松竹富士、北野武監督、ビートたけし)

であり、特別枠として、

◆憂国(66年、三島由紀夫製作・監督、三島由紀夫)

を推している。

また、B級娯楽映画として、次の10作品を挙げている。

◆狂った果実(65年日活、中平康監督、石原裕次郎)

◆ギターを持った渡り鳥(59年日活、斉藤武市監督、小林旭)

◆マタンゴ(63年、本多猪四郎監督、土屋嘉男)

◆網走番外地(65年東映、石井輝男監督、高倉健)

◆エロ事師たち(66年独立、今村昌平監督、小沢正一)

◆男はつらいよ(69年松竹、山田洋次監督、渥美清)

◆女囚さそり(72年東映、伊藤俊也監督、梶芽衣子)

◆ゴルゴ13(73年東映、佐藤純弥監督、高倉健)

◆ジャズ大名(86年大映、岡本喜八監督、古谷一行、財津一郎)

◆幕末青春グラフィティRonin(86年、河合義隆監督、武田鉄矢、吉田拓郎)

大御所である森繁久弥や43才で他界した田宮次郎、明智小五郎役の天知茂、東映映画の安藤昇が入っていないというのが少し寂しい気もするのだが…。

邦画はおいらたちと同時代に生きたという点で、洋画とは違う。実際にほとんどの作品を封切りの映画館でナマで見ている。ただし、80年代に入ってからは、日本映画は不毛と言われても仕方がない(最近はまた日本映画が復権しているようではあるが…)。

さて、おいらのブログでは、邦画のベスト3として、1.「七人の侍」、2.「仁義なき戦い」、3.「幕末太陽伝」としているのだが、あえて今回の応募では「仁義なき戦い」を1位とした。

時間が経過するにつれて、自分に影響を与えた映画というのは微妙に変化してくる。今のおいらがもう一度観たいとすれば「仁義なき戦い」である(この項続く)。

日本映画オールタイム・ベスト10(後編)

3.「キネマ旬報」ベスト10

では、今回発表された「キネマ旬報」でのベスト10はどうだったのであろうか。映画人、文化人によって選出された作品は、次のとおりである。

1位 東京物語(53年)

2位 七人の侍(54年)

3位 浮雲(55年)

4位 幕末太陽伝(57年)

5位 仁義なき戦い(73年)

6位 二十四の瞳(54年)

7位 羅生門(50年)

7位 太陽を盗んだ男(79年)

7位 家族ゲーム(83年)

10位 野良犬(49年)

10位 台風クラブ(85年)

比較的新しい映画が7位以下に入っているのは、監督がまだ存命中だからかであろうか。映画関係者や文化人に順位をつけさせると、今生きている監督に遠慮してこういう結果になるのだろう。

いずれにしても、映画は素晴らしい。まことに、「うつし世は夢、夜の夢こそまこと」(江戸川乱歩)である(この項終り)。

祝 コマンドール賞受賞

北野武の映画が好きである。

おいらが北野武の映画で最高だと思うのは、やはり「その男、凶暴につき」だろう。

もともとこの映画は、あの「深作欣二」監督が撮る予定であった。

ところが、何らかの事情により、彼が撮ることになり、脚本を読んでみたら、「こんなのねぇや」ということで、北野武が本(脚本「野沢尚」)もほとんど自分好みに変えた作品だという。

そこが北野武らしいよねぇ。

深作の映画は大好きなのだけれど(何回も述べるが「仁義なき戦い」はサイコーである)、湿っている。それは、本を書いた「笠原和夫」に浪花節が入っているからだろう。

しかし、北野武の映画は乾いている。しかも、死の匂いが蔓延している。だから、ちっとやそっとの凶暴が入ったって驚かない映画に仕上がっている。

フランス人にはそれが分かるのである。彼らは死がエロスや芸術と密接にかかわり合っていることを知っているのだ。だから、仏コマンドール賞を受賞したのである。

なんだか<あげまん>みたいな名前の賞である。凱旋記者会見で北野武が人間国宝や文化勲章を引き合いに出して他愛もないギャグをかましていたが、やっぱ、北野武監督も心底嬉しかったんだろうなぁ。

評伝 三船敏郎(前篇)

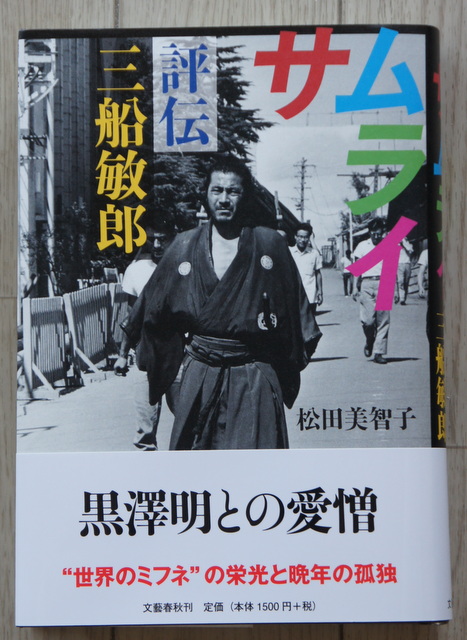

「サムライ 評伝三船敏郎」(松田美智子(注)、文芸春秋、2014年)を読んだ。

三船は世界のミフネなどと呼ばれるが、その晩年を含めて公になっていない部分が多い。特に認知症になってからの晩年などについてはほとんど知られていない。それが理由という分けではないが、表紙を見て衝動的に手にした本である。

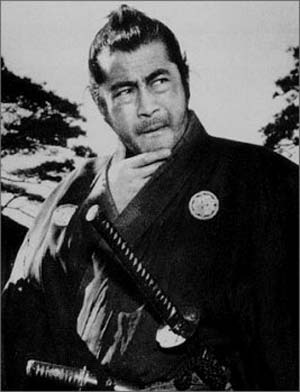

さて、その三船敏郎である。

おいらは役者としての三船が巧いと感じたことはない。それに対し、仲代達矢の芸には舌を巻いたという思いが強い。

誤解を受けないように説明すると、三船は役を演じる必要がなかったと思うのである。

長嶋茂雄が生まれながらの、云わば天性の野球選手であったように、三船は誰に教わらなくても役を演じる=役になり切ることができた希有の才能の持ち主だったのである。

だから、三船の演技は巧いのか下手なのか分からないことが多い。例えば、七人の侍の菊千代などはぶっ飛びものである。あれは三船でなければ決してできない。

素で演じたと云う人もいるが、あれだけのスケールの役柄を演じきるというのは至難の業である。

その三船がニューフェイス時代に「俳優の心得」として残したノートがある。三船は顔に似合わず几帳面な性格であった。

それによれば、

「無我の境地で脚本の中に書かれている役を演じるのではなく、自分の個性をあくまでも生かして、その役に成り切る。そこには非常な努力を要する。自己完成ということが大切である」

とされ、三船は意識してそうしたかと考えると、そういうこと以前に彼には役に成り切ることができる持って生まれた才能があったと考えるべきだろう。

つまり、三船が菊千代になったのではない。菊千代は三船だったのである。

だから、例えばあの役を仲代達矢に演じさせてはいけない。その仲代達矢は野球で云えば王貞治である。俳優座で研鑽し、役者とは何かを追求した人である。

実は、それを一番知っていたのは黒澤明である。だから、黒澤が創る映画で三船と仲代の二人が出演する映画が面白くないはずがない(この項続く)。

(注)松田美智子は故松田優作の元夫人。1981年に離婚。

評伝 三船敏郎(中篇)

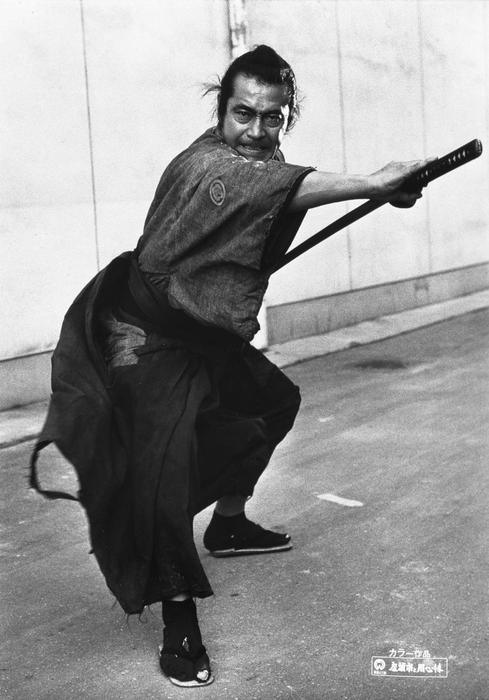

実は、三船には有名なエピソードがある。

それは、三船が筋金入りの酒乱だったということである。事実、この本では三船の酒乱ぶりが余すところなく書かれている。

有名な話しでは、三船は酔っぱらって黒澤明の自宅の前で「黒澤のバカヤロー」と大声で怒鳴ったという話しである。

このエピソードは有名で、昔からさもありなむと思っていた。

これがどういう意味かと云うと、三船の邪気振りをよく現しており、黒澤明は昔から黒澤天皇などと呼ばれ、誰一人反発することなど恐れ多くてできなかったのである。

酒を飲んで三船の目が座り、車に飛び乗り(飲酒運転は今も昔もダメだが、当時の世相では意識がはっきりしていれば不問にするという風潮があった。なお、三船の運転技術は天才的だったという)、黒澤に文句を云いに行くというのは三船らしくて痛快そのものである。

その三船も翌朝、素面(しらふ)になると、何事もなかったように自宅で掃除を始めるのである。潔癖症で、一人黙々と掃除をしたという。

これは、三船独特の心のバランスを保つための便法ではなかったかと思う。

「黒澤のバカヤロー」は、必要であれば本人の前で云えば済むことである。こういうことは、本来は真摯に話し合うことが必要なのである。

第一、夜中に大声で騒げば、近所迷惑ではないか。

しかし、三船にはそれができなかった。

だから、酒が必要である。そして、酒乱になり、やりたい放題をすることによって心の平穏を保つ。翌朝、酔いが覚めて、黙々と掃除をする。これの繰り返しが三船である。

なお、三船は自宅で来客がトイレをよごしたときでも自らがトイレに入って掃除をしなければ気が済まなかった性格だったと著者は述べている(この項続く)。

評伝 三船敏郎(後篇その1)

さて、この本で面白かったのは、五社協定である。

今の人は知らないだろうが、その昔、日本の映画界には五社協定という恐ろしいしきたりが存在していたのである。

話しは、昭和42年にさかのぼる。

当時の邦画界の厳然たるルールとして、俳優はそれぞれが所属する映画会社の専属となり、他社の映画には貸さない(出演してはならない)という取り決めになっていたのである(このルールは監督にも適用された)。

この取り決めは厳格で、これを破ろうものなら映画界から永久追放という厳罰が処せられたのである。

これが悪名高い五社協定であり、当時の映画会社は、東映、東宝、日活、大映、松竹の五社(当初は新東宝が入っていたが倒産し、後に松竹が加わった)がお互いに独占契約を結んでいたのである。

これは別名奴隷契約とも呼ばれ、三船は東宝にしばられ、石原裕次郎は日活にしばられたのである。これでは三船と石原が共演することなどできない。

こんなバカなことをやっていたから、映画は面白くなくなる。畢竟、邦画産業は衰退することになる。

映画産業の歴史をひもとくと、観客動員数は昭和33年の11億人をピークに(それにしても当時の人口の約10倍というのは凄まじい)昭和38年には半滅する。

昭和34年の皇太子ご成婚を機にテレビが普及し始め、昭和39年の東京オリンピックでテレビは映画に勝ったのである。

映画界の凋落は、昭和37年、4大スターによるプロダクション誕生をなし崩し的に発生させた。

三船敏郎(東宝)が三船プロダクション、

勝新太郎(大映)が勝プロダクション、

石原裕次郎(日活)が石原プロモーション、

中村錦之助(東映)が中村プロダクションである。

そして、三船プロの三船敏郎は石原プロの石原裕次郎と手を組み、勝ち目がないと云われた、禁断の五社協定破りという大バクチに打ってでるのである(この項続く)。

評伝 三船敏郎(後篇その2)

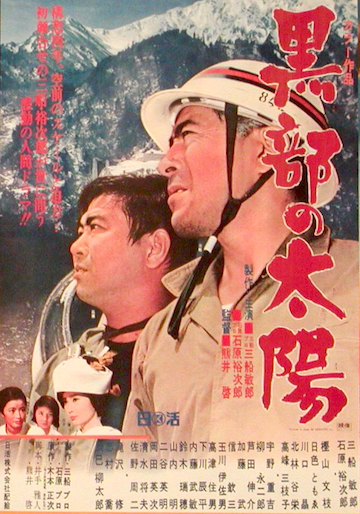

「黒部の太陽」は、当時、世紀の難工事と云われた関西電力黒部第4ダム建設の苦闘の物語である。

黒部第4ダムは、総工費513億円、のべ1千万人の作業員、6年11か月を費やした世紀の難工事であった。そこには男の物語がある。

昭和42年、これを映画化しようとした三船敏郎と石原裕次郎は共同製作(三船プロダクション・石原プロモーション)による映画「黒部の太陽」の製作を発表する。

しかし、日活の堀久作社長は五社協定を理由に徹底的に潰しにかかったのである。

日活の監督であった熊井啓が三船プロダクションと石原プロモーションの共同制作の監督を務めると分かった途端、熊井啓を懲戒解雇する。また、この映画を配信しないと宣言したのである。配信されなければ、早い話しが映画を創っても上映するところなどないのである。

これではこの映画を創ることなどできない。事実、この話しは一時、頓挫寸前にまで追いこまれるのである。

このときの三船は敵と戦うとしながらも、「敵は無限に存在し、強大で執拗で陰険である、腹を立てるには始末に負えない」と当時の心情を吐露している。

これに対し、石原裕次郎は「ほっとけば黴菌は死滅するもの」と平然としていたという。

だが、救う神が現れたのである。関西電力のこのときの芦原義重社長が1枚350円の前売り券を100万枚購入する(31億5千万円相当分)ことを快諾したのである。

三船はこの話しを持って日活の堀社長と直談判した。

「黒部第4ダムを作った関西電力が映画の前売り券を100万枚購入してくれる。さらにほかの電力会社、建設会社も販売協力をしてくれる。配給はおたくの日活でどうか」とし、ついに堀はあげた拳を下げたのである。

この映画は制作され大ヒットし(観客動員数733万人)、三船は主演男優賞を受賞した。

この後、三船プロは「風林火山」(昭和44年)」でも石原裕次郎、中村錦之助、佐久間良子ら各社のスターを集めて製作し、成功するのである。

こうしてみると、三船の人生の後半は俳優というよりも三船プロの社長やプロデューサーとしての仕事に奔走させられたという感が強い。

要は役者をやりながら社長をやった分けだが、役者と社長を両立させることは至難の業である。世界中を見ても良い役者が良い社長であったためしはない。

三船が生涯一役者であったなら、晩年はロバート・デニーロやスティーブ・マックインのような大俳優になれていたに違いない。特に年を取ってからの三船の老優振りは是非とも見たかったと思うのである。渋い名優になれていたはずである。そう思うと残念でならない(この項終わり)。

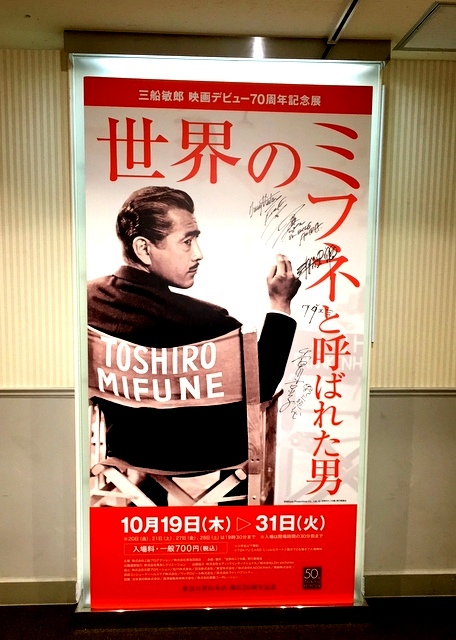

「世界のミフネと呼ばれた男」展

今年2017年は、三船敏郎が映画デビューしてから70年、没後20年である。

それを記念して掲題展覧会が渋谷の東急本店で開催された(10月19日~31日。写真は展覧会入り口)。

入り口を突き進むと、会場である。そこに展示してあったのは、今回の展覧会のチラシに使われている三船の写真の大型パネル。香川京子さんなどのサインがある。

さて、三船敏郎が偉大であったことはここでは再掲しないつもりでいたが、「評伝 三船敏郎」(このブログのフリーページ「映画を斬る 邦画ベストテン、三船敏郎、浮雲」の項参照)を読み直すとわれながら的を得ているので、再掲するしかない。許してたも。

「おいらは役者としての三船が巧いと感じたことはない。それに対し、仲代達矢の芸には舌を巻いたという思いが強い。

誤解を受けないように説明すると、三船は役を演じる必要がなかったと思うのである。

長嶋茂雄が生まれながらの、云わば天性の野球選手であったように、三船は誰に教わらなくても役を演じる=役になり切ることができた希有の才能の持ち主だったのである。

だから、三船の演技は巧いのか下手なのか分からないことが多い。例えば、七人の侍の菊千代などはぶっ飛びものである。あれは三船でなければ決してできない。

素で演じたと云う人もいるが、あれだけのスケールの役柄を演じきるというのは至難の業である。

その三船がニューフェイス時代に『俳優の心得』として残したノートがある。三船は顔に似合わず几帳面な性格であった。

それによれば、

『無我の境地で脚本の中に書かれている役を演じるのではなく、自分の個性をあくまでも生かして、その役に成り切る。そこには非常な努力を要する。自己完成ということが大切である』

とされ、三船は意識してそうしたかと考えると、そういうこと以前に彼には役に成り切ることができる持って生まれた才能があったと考えるべきだろう。

つまり、三船が菊千代になったのではない。菊千代は三船だったのである。

だから、例えばあの役を仲代達矢に演じさせてはいけない。その仲代達矢は野球で云えば王貞治である。俳優座で研鑽し、役者とは何かを追求した人である(以下、略)」

これ以上云うことはなし。

さて、三船展では、三船は私生活では身の回り品にいいもの(一流品というよりも本物)を長く使うということがよく分かった。三船の性格がよく表れている。

もう一つ。

黒澤監督が三船をベタ褒めしていたのだ。意外だった。黒澤は人を褒めないので有名だったからだ。

要は、三船のスピード感が抜群であり、他の役者だと尺(時間)が倍以上かかるところをケロリと一瞬でこなすという趣旨のことを述べていた。分かるなぁ。

だけどねぇ、三船はすごいよ。今の銀幕に三船に匹敵する役者を挙げてごらんなさい。残念だが、いないよ一人も。断言する。

映画「浮雲」を観る(前篇)

遅ればせながら、「浮雲」(昭和30年、東宝、成瀬巳喜男監督)という映画を観た。

日本の映画史上に燦然と輝く名画である。歴代三位に入る映画とも云われる。ちなみに他の二つは「東京物語」と「七人の侍」である。いずれも文句なしの名画である。

映画「浮雲」のことは知っていたが、観ていなかった理由は喰わず嫌いである。今更と云う気がしていたのと、原作が林芙美子で重苦しそうな気がしていたからである。

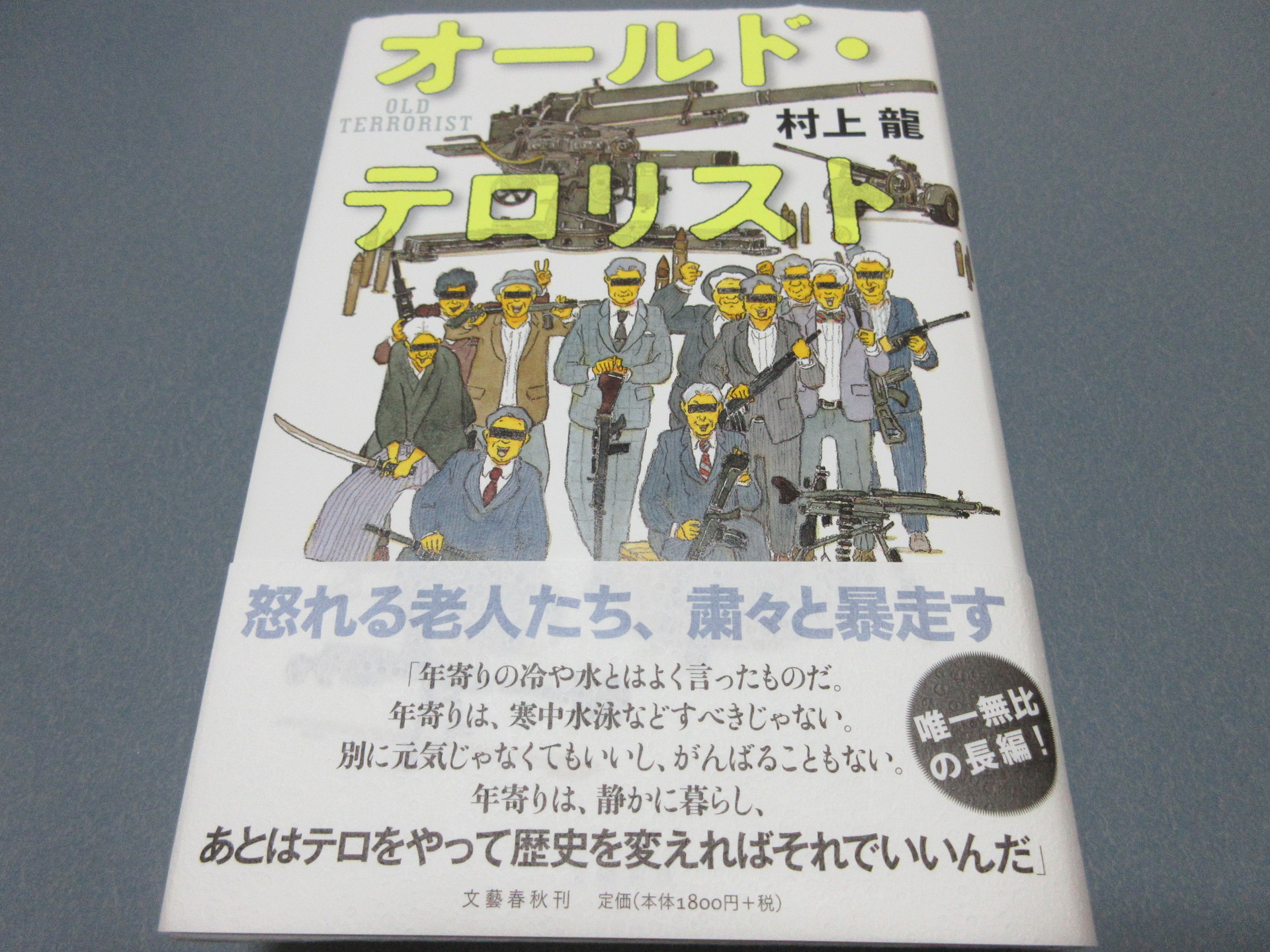

しかし、昨年末に村上龍の最新作「オールド・テロリスト」を読んだとき、次の文章においらの眼は釘付けとなった。

その文章とは次のとおりである(同書388頁)。

「それは、文学も、他の芸術も、突き詰めて言えば、やはり数学的だからです。

(中略)

文学者、芸術家に必要なのは、勇気などではなく、情報、知識、そして何より技術なんです。勇気なんかあっても、技術がなければ、価値ある作品など生み出せやしません。

どんなにヒューマにスティックな戦後文学より、『浮雲』という映画のほうが、優れています。戦争とは何だったのか、戦後それはどう品質したのか、成瀬巳喜男という監督が演出した『浮雲』という映画を見れば、すべて明らかになる。

それが才能であり、その九十九パーセントは技術なんです」

突然、村上龍の小説に映画の「浮雲」が登場するのでおいらは驚いたよなぁ。

実は、おいらは彼の云う「芸術が数学的」であるということに賛成なのである。

違和感があるかもしれないが、例えば、音痴というのは音感がないことを云うのである。

音程を自在に奏でるというのは、音程という数値を自由に操ることにほかならない。それがピアノであれ、ヴァイオリンであれ、歌声であれ、正確な数値を再現できなければ、すなわち、音程をはずせば下手ということになる。

絵でも同じである。デッサンは典型的な数値の表現である。3次元の物体や人物を2次元の平面に表現するのであるから尚更である。

3次元コピーもすべて数値を正確に再現することにほかならない。この場合、数学的とは人間が行う場合、技術によって再現(表現)されることを意味している(この項続く)。

映画「浮雲」を観る(後篇)

だから、おいらが云う数学的の意味の例示を、音楽や絵のように考えてみれば理解しやすいと思う。

だが、村上龍は突然、「浮雲」を例に出して、それが技術的に素晴らしい映画と表現するのだから、おいらの眼は一瞬、点になったのである。

こりゃ、「浮雲」を観るしかないねぇ。

幸いおいらは「浮雲」をブルー・レイで録画していたので、過日、鑑賞した。

鑑賞後の感想。

う~む。これは凄い映画である。最初の数分はどうかと思っていたが、ぐいぐいと引き込まれ124分を一気に観させる映画であった。おいらはこの映画がアタッて、熱が出るのではないかと思ったほどである。

この映画のストーリーを一言で述べると、太平洋戦争中の仏印(ベトナム)に渡った主人公(高峰秀子)と現地に駐在していた役人でニヒリズムの男(森雅之)の男女間のどろどろした物語である。

戦後、復員した二人のそれぞれの人生と、その二人のからみ方の映像表現が絶品なのである。この映画はリアルタイムで観ていたらもっと凄かったのではないだろうか。

何もしない、何も自分で決めない森雅之。自分で自分を切り拓いていく高峰秀子。しかし、その女も結局その男から離れられないのである。

「戦争とは何だったのか、戦後それはどう品質したのか」を成瀬巳喜男はこの男女をとおして描いているのである。時代にほんろうされながら、漂流する男と女。

原作が林芙美子、脚本が水木洋子というのもよかったのだろう。それが成瀬監督とチーフ助監督の岡本喜八、それに撮影、美術、音楽などの名スタッフが揃う「成瀬組」によって、かっちりと映画という技術で表現されたのである。

ウイキペディアによれば、若き日の小津安二郎は「俺にできないシャシンは溝口の『祇園の姉妹』と成瀬の『浮雲』だけだ」と語っていたそうだ。さもありなん。

なお、どうでもよいことだが、この当時の伊香保温泉では混浴が普通だったことに驚く。

日本人の入浴感は昭和30年ごろまでは混浴が普通だと思っていたのである。これについては、フリーページ「日々徒然『愛の空間』」を参照されたい。

いずれにしても、成瀬巳喜男監督と主演女優賞の高峰秀子(写真下)、主演男優賞の森雅之にとってこの「浮雲」が代表作だったのは間違いない。

「浮雲」に脱帽(この項終り)。

© Rakuten Group, Inc.