音円盤アーカイブス(2005年8月)

去年の春先、サニーサイドレコードから入手したCDで、メンバー買いした一枚。

TIM RIES(SAX)WOLFGANG MUTHPIEL(G)SCOTT COLLEY(B)BRIAN BLADE(DS)

リーダーのMIKE HOLBER(P)だけが、無名のミュージシャンと言ってよいだろう。

プロデュースがFRED HERSCHとクレジットされている。

ブライアン・ブレイドの素晴らしいビートに導かれて1曲目からハイテンションのソロが展開される。MIKE HOLOBERはハンコックやエバンスのアクションを想像させつつ、軽快な指捌きでノリの良いところを見せ、最近ストーンズのツアーメンバーで名前を売ったTIM RIESはオーバートーンを用いたパワフルなソロを展開。ギターのWOLFGANG MUTHSPIELは青白い炎を連想させる独自のラインを使ったクールなフレーズを連発。このアルバムが初アルバムのようだけど、オリジナル曲が素晴らしく集まったミュージシャンがHOLOBERの音楽性をよく理解しているので、楽曲により幅が出て生き生きと聴こえるのだ。

プロデューサーのハーシュによるところが大きいのかもしれない。

アルバム全体を通して結構パワフルで熱いソロが展開されるのだが、そこは現代のNYジャズの手法なのか、60年~70年代の激情型咆哮ではなくて曲構成と全体のバランスに沿った知的にコントロールされた部分があるのは言うまでもない。

まずは快調なスタートをきったMIKE HOLOBERを祝福したい。

メンバーはMIKE HOLOBER(P)TIM RIES (TS,SS)OLFGANG MUTHSPIEL(G)SCOTT COLLEY(B)BRIAN BLADE(DS)

録音は2001年6月4,5日 NYC

新鋭ベーシストEIVIND OPSVIKの初リーダー作品。

新鋭ベーシストEIVIND OPSVIKの初リーダー作品。この作品が好評だったのか同じくFSNTからOVERSEAS2が最近リリースされている。

LOREN STILLMAN,TONY MALABY,CRAIG TABORN,GERALD CLAVERらNYで最も注目を浴びているミュージシャンをサイドメンに自作を演じた内容。

フェンダーローズやハモンドオルガンの響きをアコースティックな感覚で取り入れ、TONY MALABYやLOREN STILLMANのサックスがメロディーを吹奏、曲調はナチュラルでどこか牧歌的な雰囲気のするものが多く、過度にアレンジされたところが見受けられないミュージシャンの自主性に任せたところが多いように見受けられる。

それでいてEIVIND OPSVIKが表現したかったであろうサウンドが具現化されているのは、自由度の高い曲調と集められたミュージシャンの能力によるものが多い。

それは最終的に自身の音楽にもっともフィットしたメンバーを選別してまとめ上げたEIVINDのディレクション能力、一枚の作品にまとめ上げるプロデュース能力の賜物であろう。新しい響きがするんだけど、どこか懐かしいイメージにとらわれるサウンドはユニークだと思う。

録音は2002年6月19日 SYSTEM TWO, BROOKLYN

2000年にリリースされたLONNIE PLAXICOのレギュラーグループによる作品。

LONNIE PLAXICOは起用でクレバーなタイプのミュージシャンで様々な種類の音楽を演奏できるが、このアルバムではストレートアヘッドな前へ飛び出してくるような活きのいいジャズを志向している。若手の頃、アート・ブレイキーのバンドのベーシストとして活躍した経歴があり、バンドリーダーとしての帝王学をそこから学んだのかサイドメンのいいところを引き出し、フューチャーして本人の能力を存分に発揮させるところなど、リーダーとしての存在感、役割を120%果たしていると言えよう。集められたミュージシャンが皆、伸び伸びとした活気に溢れたソロを取っていて、楽曲の構成もバラエティに富んでいて緩急がついていてアルバム一枚が飽きずに楽しめる作品になっている。

メンバーはLONNIE PLAXICO(B)DON BRADEN(TS,SS)TIM HEGARTY(TS)RALPH ALESSI(TP)LARRY LUNETTA(TP)ERIC LEWIS(P,ORG)JASON MORAN(P)HARUKO NARA(SYNTH)LIONEL CORDEW(DS)JEFFREY HAYNES(PER)

CASSANDRA WILSON(PRODUCE)

録音は1999年6月16日 SYSTEM TWO RECORDING STUDIO NYC

ジョヴァンニ・マッツァリーノ経由で知ったイタリアの若手テナー奏者のセカンド作?で倉敷の「レコード屋」で昨年の春先入手した。

マッツァリーノのクインテットではファブリッジオ・ボッソと一緒にストレートな吹奏を展開しているFRANCESCO BEARZATTIだけれど、この自身のリーダー作ではフューチャージャズを幾分意識した音作りがなされている。

北欧のブッゲ・ウェッセルトフトや二ルス・ペッター・モルヴェルのような本家本元のフューチャージャズとは少し違って、BEARZATTIの音楽はもう少しアコースティック感やユーモアの味を感じさせるサウンドで、そこら辺がイタリア人らしいところ。 音の雰囲気はこのアルバムのジャケットの様な深夜の高速ドライブで後方へどんどん飛んで行く景色のような、時間と空間が長時間ドライブの疲れで麻痺してくるような感覚と言ったら分かって貰えるだろうか?

実際一人でこのアルバムを大音量で鳴らして深夜高速道路をかっ飛ばすと結構雰囲気が味わえるかもしれない。

難点を言えば、サウンドの求心力が先の北欧のフューチャージャズに比べて少し弱い点。この路線をBEARZATTIが追求するかどうかは、わからないが、第1作目としてはまずまずの出来だと思う。

メンバーはfRANCESCO BEARZATTI(TS,SS,CL)EMMANUEL BEX(ORG,ELECTRONICS)ALDO ROMANO(DS)他

録音は2002年12月16-18日

エンリコ・ピエラヌンツィを最初に教えてくれたのは岡山LPコーナーの店長H井さんだった。毎月電話で注文を入れていた時、「これは絶対にお薦めします。」とH井さんには珍しく熱心な口調で何度も薦めるもんだら、尋常じゃないなと思い、予算オーバーだったが買ったのが新譜でリリースされた「NO MAN'S LAND」(SOULNOTE)

その頃はまだ私も若く、休みの朝はいつも寝坊していたのだけど、その日の朝は何故か早く目が覚めて、良く晴れ渡った夏の日の朝6時にこの「NO MAN'S LAND」を聴いたのだ。まだ幾分涼しい夏のきらきらした太陽の光のなかで、エンリコのピアノは同じ様に輝きを発しながら独特の叙情感を漂わせつつ一発で私をノックアウトした。今と違ってどちらかと言うと旧譜の再発レコードを追いかけるのに比重をかけていた私に現代ジャズピアニストでこんなに瑞々しくオリジナルなトリオ表現ができる有能なピアニストが隠れていたんだと、一種のカルチャーショックを与えた作品と言ってよいかも知れない。新譜を買う枚数が増えたきっかけのレコードで、それからエンリコの追っかけが始まったのは言うまでもない。

このCDはドラムがジョーイ・バロンからポール・モチアンに替わったアルバムでどちらのトリオも数枚アルバムがリリースされているがこのモチアンフォーマットのトリオの中でもこの「UNTOLD STORY」は三者の緊密なトリオ表現、響きの美しさ、瑞々しさで最も素晴らしい一作だと思う。8曲目までモチアン作2曲を含むオリジナルが続き緩急変化に富んだこれぞヨーロピアンピアノトリオというような叙情的なタッチと自然発生的で緊密で自由なトリオ表現が繰りひろげられる。

ラストはジョン・ルイスの「DJANGO」。

これが甘く芳しくトロリとした食後のデザートメロンのようで身も心もとろけてしまうのである。

メンバーはENRICO PIERANUNZI(P)MARC JOHNSON(B)PAUL MOTIAN(DS)

録音は1993年2月15,16日

10年以上前、六本木WAVEから入手したCD。

SPIKE ROBINSONはジャスパー・シローやフレイザー・マクファーソンなどと並ぶズート・シムスのテイストを持ち合わせるテナーの逸材だが、この作品はサックス奏者ならば、一度は試みてみたいストリングスとの共演盤。

紐付きなので、スモールコンボによるジャズ的なスリルを追い求める人向きではないけれど、寛ぎ、リラクゼーションを求めるむきには絶好の一作だと思う。

テイスティーな人生の酸いも甘いもかぎ分けた歌心溢れるロビンソンのテナーが全面に活躍、ピアニストのJACK VAN POLLも役をわきまえたサポートをしておりアルバムを通して均一なレベルが持続される。

バラードばかりで、おまけにストリングスというと、途中でだらけてしまうのではと心配だったけど、危惧に終わったようだ。

凛とした佇まいのロビンソンのテナーが、そんなことは微塵も感じさせない、見事な吹奏で途中で飽きてしまう事はない。

選曲も有名曲と渋い曲を織り交ぜてバラエティーを持たせている。

ジャズを長く聴いていくのにコツがあると思う。

一つのスタイル、一つの年代のジャズばかり集中してきかないこと・・・

必ず壁にぶちあたり、やがて飽きてしまう。そして好き嫌いがいけないとは言わないがそれだけで判断しないこと、好みでないものにも耳を傾けること。

できる限り多様なジャズを大量に聴くこと。

これが長持ちするコツなんです。

ペーター・ブロッツマンやデビッド・S・ウェアの後にピアノトリオや女性ボーカルを聴くのは長く聴き続けていく為の知恵なのです。

このCDもそんな使い方を個人的にはしている次第です。

メンバーはSPIKE ROBINSON(TS)JACK VAN POLL (P)STEFAN LIEVESTRO(B)HANS VAN OOSTERHOUT(DS)CONDUCTORS STRINGS ENSEMBLE

録音は1994年6月15,16日12月13日 BELGIUM

学生時代ベニ-・ウォレスはジャズ喫茶でよくかかっていた。

エンヤ盤が次々と発売されて白人らしくない豪快な吹きっぷりが、うけていたのだ。やがてBLUE NOTEに移籍、ますます独自のサウンドに磨きがかかってきた頃、来日して山下洋輔と録音したのが本作。

アルバムはウォレスのモンク調のオリジナル「BLUES YAMASHITA」で幕を開ける。

2人は1986年からたびたび共演しているので、丁々発止のプレイが1曲目から展開されている。 お互いの癖やマナーを見据えてあえて裏をかいたり、さらにその裏の裏をといったテクニカルで溌剌としたジャズ的なスリルに溢れた演奏が繰りひろげられる。たぶんにスポーツ感覚の肉体的運動性を感じさせるのは山下洋輔のなせるワザなのだろう。ベニー・ウォレスが同じレベルでのハイテンションのプレイをしていて、爽快感をある意味味わえる。

音だけ聴いていたらベニー・ウォレスは、とても豪快で男性的で天真爛漫な人間と連想してしまうが、実際は凄く神経質なところがあるらしい。

マウスピースやリードの状態に神経質でレコーディングの時のマイク選択に注文が異常にうるさいらしい。それだけ自分の音に対するこだわり、自信の表れなのだけど、エキセントリックなところが確かにあるそうだ。

最近のENJA盤などのウォレスもより円熟した味をみせているが、この頃に比べてエキセントリックな魅力がすこし減退したかなと思う。

このアルバムはそんなベニーの特徴あるテナーが全編に渡って楽しめる作品でエンターテイメント性の高い作品だと思う。

選曲もモンク3曲、エリントン1曲、ガレスピー1曲、スタンダードのバラード2曲にオリジナルという構成で素晴らしい。

メンバーはBENNIE WALLACE(TS)YOSUKE YAMASHITA(P)JAY ANDERSON(B)JEFF HERSHFIELD(DS)

一昔前、六本木WAVEから購入したCDで、ジャケットの様な彩色豊かでカラフルなからっとしたサウンドが飛び出してくる。

トミー・キャンベルとミノ・シネルの躍動感に富んだリズムのうえをデビッド・キコスキーとデビッド・サンチェスの両デビッドが乾燥した南国の気候を連想させるようなラテンテイストのアクション技を多用した素晴らしいソロを1曲目から展開。

リーダーのSANTI DEBRIANOはリズムの要をボトムからしっかりキープ。

4曲目ハンコック作「MIMOSA」ではキコスキーがクールな叙情感を織り込んだ色彩感豊かなソロが聴き物。テナーのデビッド・サンチェスも乾いたトーンの中にリリシズムを盛り込んで自身のアルバムよりリラックスしたプレイ。

アルバム全体はストレートアヘッドなジャズなんだけど、なんとなく南国の物憂げで乾いた空気感を感じさせるのはデブリアーノの曲とリズムアレンジによりものが多い。

SANTI DEBRIANOは、3年前も秋アーチー・シェップのカルテットの公演が広島であった時サイドメンで見たのだけれど、思っていたより小太りな体型でベースをパワフルに演奏する姿の印象が残っている。

終了後、楽屋に十数名のファンがシェップとジョージ・ケイブルスのもとにサインを求めて押し寄せた。私もN山さんと一緒にサインをもらい握手してもらった帰り、通路脇で暇そうに時間潰しをドラムのロニー・バレージとしているサンティの姿を発見。サンティの最新アルバムを取り出してサインをねだると嬉しそうな顔をしてロニー・バレージに説明しながら(何を言ってるのか聴き取れず)丁寧にサインしてくれた。

本作はデブリアーノの魅力が曲を演奏の両面で楽しめる佳作だと思う。

メンバーはSANTI DEBRIANO(B)DAVID SANCHEZ(TS)DAVID KIKOSKI(P)TOMMY CAMPBELL(DS)MINO CINELU(PER)

録音は1993年4月13日 NEW JERSEY

デイブ・リーブマンがオランダのミュージシャンと録音した最新作で、今回はALEC WILDERの作品集という企画。

ゲストとして3曲ピアノのMARC VAN ROONが参加していて、あとはサックストリオなので和声的に解放されたリーブマンのより自由度の高い演奏が収録されている。

「TROUBLE IS A MAN」「THE LADY SINGS THE BLUES」「MOON AND SAND」「WHILE WE'RE YOUNG」など有名曲もプレイしているがあまり一般的に知られていない作品も数多く演奏されていてリーブマンのマニアックで学究肌のところがこういう選曲に関してもよく表れている。

テナー、ソプラノ、フルートを駆使して全体的に丁寧に演奏している印象が強く、約10年前に復活した(レコーディングで)テナーはともかくソプラノに関してはオリジナリティー、安定度の点で現役サックスプレイヤー中、確実に三本指に入ると思う。リーブマンは非常に多作なリーダーアルバム(サイドメン参加作も勿論多い)をリリースしているが、駄作は少なく安定度の高い音楽性豊かなアルバムがほとんどなのであるけど、最高傑作を選べといわれると困ってしまう。

飛びぬけた存在の生涯に渡ってダントツのベストアルバムがないのである。

これがリーブマン唯一の弱点といってよいのではないか?

残念ながらこのアルバムもワン・オブ・ゼムになってしまったようである。

決して悪い作品ではなくむしろ良質なジャズアルバムなのを強調しておきたい。

メンバーはDAVID LIEBMAN(TS,S,FL)MARIUS BEETS(B)ERIC INEKE(DS)MARC VAN ROON(P)

録音は2003年10月29日 HOLLAND

メンフィス出身のアルトサックス奏者LEWIS KEELが一昔前に録音したアルバム。

サイドメンにHAROLD MABERN,JAMIL NASSER,LEROY WILLIAMS, JIMMY PONDERと粒よりでテイストの似通ったミュージシャンが選ばれている。

1990年にレコーディングされたこの作品がデビュー作で、おそらくLEWIS KEELの唯一のリーダーアルバムだと思われる。

音楽的な影響はドン・ウィルカーソン、ハンク・クロフォード、ムハール・リチャード・エイブラムス、ジュニア・クックから受けたとライナーノートに記されている。

ビ・バップからハードバップスタイルを継承するマナーでファットでパッショネイトなトーンを用いて直球一本で吹いていく。

そこに小細工は一切ない。天才的なひらめきやスパークする部分ははっきり言ってないのだけど、歌心溢れたスイングする屈託のない楽しさに溢れたアルトサックスがアルバムを通して展開されているのだ。

アメリカ南部の土煙が舞いそうな乾燥した空気感がそのプレイから感じられるのは気のせいだろうか?

バックのサポートもKEELを盛り立てるプレイに終始していてアルバムの出来を押し上げている。メイバーンとジミー・ポンダーはソロにバックに活躍し、ナッサーとウィリアムスは快適なビートを絶えず送りだして成功に導いている。

「LOVE FOR SALE」「DAY BY DAY」「EVERYTHING HAPPENS TO ME」「ANTHROPOLOGY」「LOVER COME BACK TO ME」「QUIET NIGHTS」「FRANKIE AND JOHNNY」「BLUES WALK」全8曲。

録音は1990年9月8日 SOUND ON SOUND STUDIO NYC

一週間くらい前に英文でメールが舞い込んだ。

トルコ、イスタンブール出身の現在イギリスに住む29歳のギタリストから。

このAYDIN ESENのアルバムは日本でしか発売されていないので長い間探しているのだがどうしても見つからずどうすれば手に入るのか教えて欲しいという内容のものだった。

それがきっかけで久しぶりに聴きかえしてみた。

このCDが、リリースされた1989年当時は今よりずっと純正ストレートジャズに好みがシフトしていたので、この作品の評価は自分の中であまり高いものではなかったのですが、今聴いてみると結構いけるのですねぇ。

AYDIN ESENのピアノは昔タイガー大越のバンドで来日した時、ジャズフェスで聴いた事があるけど、粒立ちの整った綺麗な音色で色彩感ある端正なピアニストといったイメージが残っている。タイガー大越がメンバー紹介の時、「真の意味での天才」とこのAYDINのことを紹介したのを覚えている。

このCDでもそういったスキルを存分発揮して自作曲中心にプレイしている。

AYDIN以外では、ギターのMICK GOODRICKがスペースを活かしたイマジネイティブなソロをとっていてアルバムの価値を高めている。

GEORGE GARZONEは3曲目「A NEW SONG」でビターテイストな渋いバラード演奏を披露する。続くAYDINのソロはガラス細工のように繊細で美しく、キラキラ光を発しているように輝いている。4曲目はピアノトリオでショーター「FOOTPRINTS」を写実的表現から倍テンでアドリブして変幻自在でテクニカルな表現も見せつける。

ピアニストとしての実力がよく表れた1曲だと思う。

5曲目はなんとなくウェザーリポートを連想させる曲。

6曲目アルバムタイトル曲「PICTURES」はほんのりした叙情性を感じさせる美しい曲で、トリオの間奏部なんかキース・ジャレットのトリオを思わせるところがある。

個人的には7曲目「GREEN BOSSA」が最も気に入っている。

すこし甘口のチャーミングなメロディーをMICK GOODRICKが素晴らしく繊細でカラフルな音色で音楽をふくらませ、続くAYDINも均整のとれたソロを展開。

何回も聞きたくなる名曲だと思う。

このアルバムにボーカル曲は不要かなと思う8曲目「SPRING CAN REALLY HANG UP THE MOST」。全員のテクニカルで緊密間溢れる表現が9曲目「DOMINATION」で聴ける。

最後はトリオで「WE'LL BE TOGETHER AGAIN」でしっとりと締めくくられる。

メンバーはAYDIN ESEN(P)SELAHATTIN C KOZLU(DS)PETER HERBERT(B)RANDY KARTIGANER(VO)MICK GOODRICK(G)GEORGE GAZONE(TS,SS)MIKE RINGGUIST(PER)

録音は1989年2月 NYC

久々に当作を聴きなおすきっかけをつくってくれたトルコ出身のギタリストに是非聴かせてあげたいのだけれど、何かいい方法はないものだろうか?

一昔前、大阪の「ライトハウス」から通販で買ったレコード。

なんと言ってもEDDIE GOMEZとSTEVE GADDのデジタルリズム隊がDOBSONのピアノとどう絡んでいるのかに関心がいった。

マイケル・ブレッカー「THREE QUARTETS」ステップスの諸作、GADD'S GANG,

佐藤允彦のピアノトリオなどでこのリズム隊は正確に繰り出される歯切れの良いビートと明解なアクション技を披露して人気を高め、ファンを急増させた。

このアルバムでもそのイーブンなノリのビートの上を、これまた歯切れがよく快活で、安定したテクニックでアドリブを展開するSMITH DOBSONのピアノが乗っかるといった仕掛け。

このトリオには、一般的な従来のジャズがもつファジーで、靄につつまれた部分、より感覚的であり、揺らぎを感じさせる部分が意識して排除されているように思われる。

演奏者各々が、進行している音楽の方向性を100%理解していて、自身がその場で何を演っているのか完全に把握しつつ三者の音楽的交感を実現しているように感じる。こういう事はミュージシャンの音楽的力量、レスポンスの良さがなければできないだろうと思う。チームワークの良さも必要。

ガッドやゴメス、まさにフュージョンミュージックを経験し、その音楽フィルターを通してでなければ、こういう構成面と即興性が強くシンクロした音楽は生まれてこなかったのではないかと思う。

メンバーはSMITH DOBSON(P)EDDIE GOMEZ(B)STEVE GADD(DS)

1986年作品

一年くらい前、このブログにも書いたのだけど、CD BABYというアメリカのインディー系CDネット通販サイトでこのRICK PECKHAMのCDの存在を知った。

(このサイト試聴時間が2分と長く、しかも曲数も多いのでとても良いですよ。)

ドラムがJIM BLACKでとても良かったので、どうにかして手に入れたかったのですがそのままになっていた。そんな折ディスクユニオンが取り扱いをはじめて、N山さんが入手したのを借りて今聴いています。

RICK PECKHAMのギターは一聴アメリカンなマルク・デュクレといった感じでそこにジョン・スコフィールドやブラッド・シェピックなんかのフレイバーを混ぜ合わせた様なスタイル。ギター一本でアバンギャルドでラウドでノイジーなロックテイストを撒き散らしながらジャズっぽいブルージーな様相もみせるあたり表現力の幅と音のインパクトを持つなかなかの存在と見た。

このアルバムの成功の要はJIM BLACKの参加によるところも大きいだろう。

JIMの天才的なひらめきドラムによって確実に音楽の幅が拡がり、パワーが増幅されている。JIM BLACKは繊細な表現も得意でそんなところが、スタイルは全く違うけどもエルビン・ジョーンズの様な偉大なドラマーになる可能性を秘めた最有力候補だと思う次第。

PECKHAMに注文もある。

作風がまだまだ一本調子で幅が無く、もっとバリエーション豊かで色彩感に溢れた作曲を望みたい。

ギタートリオとしては、最近リリースされたものの中ではユニークなもので水準をクリアしている一作だと思う。

メンバーはRICK PECKHAM(G)TONY SCHERR(B)JIM BLACK(DS)

2005年作品

MINOR MUSICから1994年にリリースされたDWAYNE DOLPHINのクインテット作品。

メンバーにGERI ALLEN やRAVI COLTRANEが参加していたし、選曲がズバリ好みだったので倉敷の「GREENHOUSE」ででて直ぐに購入した。

「SO WHAT」「PASSION DANCE」「FEE FI FO FUM」「MAIDEN VOYAGE」などモードジャズ名曲選とDOLPHINのオリジナル作と「SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE」を演っている。

全員が直球一本でそれらモード名曲に望んでいて、変にリハーモナイズしたり、編曲していないところが逆によかったのではないか?

演奏自体に照れや力んだ意気込みが感じられず、ごく自然体で望んだのが良かったのだと思う。もちろんスタイルや曲に対する尊敬や愛が滲み出ているのが勝因だと言えるだろう。

GERI ALLENの短めであるが素早いパッセージやソロにやはり非凡な才能を感じ取る。フロント隊も好演している。

マイケル・モスマンは器用貧乏な面があるが、このアルバムでは一ソロイストとして情熱的なプレイを披露していて見直した。

RAVI COLTRANEも同じく、自身のアルバムでは今一歩ブレイクしたところがあまり感じられなかったのにこの作品では非常に伸び伸びしたソロを吹いていて聴き応えがある。

ドラムのROGER HUMPHRIESもステディーなリズム捌きでソロイストをインスパイアするドラミングを見せている。

そしてリーダー、DWAYNE DOLPHINが 肉厚で引き締まったベースノートで全体を引き締めると言った塩梅。

音楽性の一致とチームワークの良さ、そして演奏することの楽しさ、音楽に対する前向きな気持ちがこちらに伝わってくる気持ちの良いレコーディングセッションだったことが推測される。

メンバーは、RAVI COLTRANE(TS,SS)MICHAEL MOSSMAN(TP,FLH,TB)GERI ALLEN(P)DWAYNE DOLPHIN(B)ROGER HUMPHRIES(DS)

録音は1993年12月 SEAR SOUND NYC

一昔前今は無き六本木WAVEのジャズフロアで凛とした面持ちでテナーを吹くHASSの姿に思わず衝動買いした一枚。

4曲目にロリンズの「BLUE SEVEN」を演っているのが、決定的となった。

この曲は、私がジャズを聴き続けていく運命的な出会いの1曲と言っても過言でなく

ロリンズのバージョンなら、いまだにアドリブが歌えるくらい・・・

あまりにもそのオリジナルバージョンが素晴らしいので、テナー奏者でこの曲をプレイする人はほとんどいない。皆、比較されることが嫌なのだと思う。

それくらい、ロリンズのあのアドリブは、空前絶後、一期一会の二度とできない天才的なひらめきに満ちた決定的なバージョンだったのだ。

さて、THOMASはどうかって?

結論は後にまわしてこのアルバムの他は、すべてTHOMAS HASSのオリジナル作でかためられている。

モードを基調にした丁寧な吹奏ぶりが最初の印象なのだけど、アップテンポの曲では結構アグレッシブな表情をみせることもある。

けっして破綻はしない、音楽的な計算に基づいたコントロールされた自分で何をプレイしているかと言う事が全て分かって演奏しているように聴こえる。

ソプラノサックスを多用していて、実際このアルバムの半分以上そうで、音色的にはヤン・ガルバレグの保湿成分をたっぷり含んだ音色に似ていないこともないのだけど、テナーの演奏をもっと聴きたかったというのが本音のところ。

さて、「BLUE SEVEN」である。

結論を先に言おう。

このアルバムの中で一番いい出来のトラックになったと思う。

もちろん、1956年のソニー・ロリンズの奇跡的なバージョンと比較してはいけない。本人もその辺は自覚しているのか、あまり長いアドリブは取らない。

アドリブより曲の良さに着眼して、自分達の等身大のプレイに徹したのが良かったのだ。

テナー奏者よ!もっとこの曲を取り上げてくれっーー!。

メンバーはTHOMAS HASS(TS,SS)OLE SKIPPER(B)LENNART GRUVSTEDT(DS)JORGEN EMBORG(P)

録音は1991年1月28-31日

今日は久しぶりにブラジル音楽を、取り上げよう。

この夏、もっともよく聴いたのがこのCELSOの「RIVE GAUCHE RIO」。

実際、ネットショップの準備の為、家のバルコニーでアルバムジャケットの写真取りを日中している時にこのアルバムとジョアン・ジルベルトばかりかけていた気がする。

照りつける日差しの中、セミの泣き声が煩いくらい溢れかえっている。

首にかけたタオルで汗をふきふき一回に数十枚のジャケット撮影をする。

日中の自然光のなかで撮るのが最も原色が出るので、多少暑いのは我慢してシャッターを押し続ける。真上からシャッターを押すので下を向いたとき額から汗が落ちてジャケットを濡らすと大変なので一回ごとに汗を拭う。

やってみればわかるけど、立ったりしゃがんだりの結構重労働で時々休憩しながら約一時間くらいの作業。

ちょうどこのアルバム一枚分の時間だ。

真っ青に晴れ渡った夏空に浮ぶ入道雲を見ながらCELSOのニューアルバムを聴いて目を閉じると心象風景は自然にリオの海岸べりに・・・

前にも書いたかもしれないが、「VENTO AZUL」というハンドルネームはセルソ・フォンセカ~ホナルド・バストスの「PARADISO」9曲目から頂いている。

今までに既に何百回と聴いているけど、未だに飽きることが無い。

最新作は7年前の「PARADISO」に比べてブラジル音楽のもつ土着的なテイストが前作くらいから都会的にソフィスティケートされたお洒落サウンドへ本質を薄めることなしに、見事に変換されていてより多くの人々にアピールする音楽になっていると思う。

素晴らしいプロフェッショナルなサウンドだと思う。

個人的ベストは3曲目。飛びっきりのキラーチューンだ。

2005年作品

15年位前、梅田WAVEで買ったCD。

PAOLO FRESUの名前は知っていたけど音はその頃まだ聴いた事が無く、このアルバムもデイブ・リーブマン参加という理由で買ったのだろう。

1曲目のPAOLO FRESUのミュートトランペットのサウンドに一発で魅せられた。

「乾いた叙情性」と言ったら良いだろうか?

ミュートの音というとマイルスに代表されるけど、パオロの音色はもう少しイタリア人の気質なのかもう少しカラッと乾いた印象を受けるのだ。

モニカ・ヴィッティーというイタリアの女優が好きで、高校生の頃テレビで「太陽はひとりぼっち」や「赤い砂漠」なんて映画を見て一人悦に入っていたんだけれどもその映画監督ミケランジェロ・アントニオーニが描く映像の世界にパオロのサウンドは私の中でシンクロするのだ。

どちらも共通する点は「乾いた叙情性」、そして光と影のコントラストがうまく表現されているところ。

このアルバムでは、デイブ・リーブマンの幽玄美溢れるフルートやマチュアーでファナティックなソプラノサックスとTINO TRACANNAの引き締まった豪放なテナーがフューチャーされパオロのトランペット、フリューゲルホルンと絶妙な対比を描いているのだ。

フロント陣の攻防が見ものなストレートに演奏されるイタリアンモードジャズの秀作だと思う。

メンバーはPAOLO FRESU(TP,FLH)DAVID LIEBMAN(SS,FL)TINO TRACANNA(TS,SS)

ROBERTO CIPELLI(P)ATTILIO ZANCHI(B)ETTORE FIORAVANTI(DS)

録音は1986年4月25-30日 SARDINIA, ITALY

N山さんにお借りした一枚で、SEBASTIEN TEXIERのサックスは父親のバンドでの演奏を聴いてはいるが、リーダー作は未聴なので今ひとつ自分の中で評価が定まっていないプレイヤーであった。

ネット上では評判が結構良いこのアルバム、実際のところどうなのか?

アルバム冒頭からカラフルで躍動感溢れる色彩感豊かなサウンドが飛び出してくる。フロントはSEBASTIENのサックス、クラリネット、ALAIN VANKENHOVEのトランペット、GUEORGUI KORNAZOVのトロンボーンの3管編成なのだが、出てくるサウンドが、ぶ厚く様々なニュアンスに富んでいてもっと大編成のグループの様に聴こえて、迫力がある。

チャールス・ミンガスのバンドが同じ様に少人数で大迫力のサウンドを50年代に出していたけれども、それと同じ様な印象を受ける。

ただ、やみくもにソロプレイヤーが大音量で吹いているわけではなくて、クレシェンド~ディクレッシェンドにかけてのダイナミクス、3管から生み出されるハーモニーの多彩さ、リズムの躍動感、勿論ソロイストとしての技量それらが渾然一体となってこのような迫力あるサウンドが形成されるのであろう。

そしてリーダーとして表現したい音にまとめ上げる統率力、これがSEBASTIEN TEXIERのミュージシャンとしての強みであると思う。

父親譲りのミュージシャンシップがこの点にもっとも発揮されていると言っても過言ではない。

様々なスタイルのサウンドが表現され中にはフリーな表現やハイブロウな作風の曲も多く含まれるけれども、共通するのはエスニックな遊牧性、歌謡性を見出す点。

アンリ・テキシェからの影響が強く感じられるのはこの点である。

5曲目「CATALONIA」はそういったところが色濃くでた最も聴きやすい音楽に表現された一曲だと思う。

ともあれ、これから楽しみな逸材が頭角を表したアルバムとして聴いてみることをお薦めしたい。

メンバーはSEBASTIEN TEXIER(AS、CL)ALAIN VANKENHOVE(TP,FLH,COR)GUEORGUI KORNAZOV(TB)NICOLAS MAHIEUX(B)JACQUES MAHIEUX(DS),

録音は2002年9月

VIA VENETOから最近リリースされたCDで、DUから先月購入したもの。

マーク・ターナー参加アルバムというのが購買動機。

こんなに親しみやすいマーク・ターナーを耳にするのは初めてだ。

とにかく、このアルバムではターナーがメロディーの人になっているのだ。

2曲目、「スパルタカス愛のテーマ」における素直な叙情的吹奏しかり、

3曲目ショーター風の曲「ROUND TOWN」でのストレートでリズミックなプレイも普段のクールなターナーならば、もう少し違う角度から演奏しているはず。

サルバトーレ・ボナファデ作の4曲でも下町の美味しい大衆食堂のような味わい深いテナーソロが聴ける。

それでいて今までのターナーの個性が少しも薄められていない点に注目したい。

これって結構大変なことだと思う。

フレーズやハーモニーだけでない、リード奏者としての音色の確立、テナー奏者としての風格が出てきた何よりの証拠ではないか?

もちろん一流レベルでの話において。

ショーターやロリンズが何吹いたって一音で音楽の磁場を自分に吸い寄せるのと同じで、このターナーもそういうポジションへの階段をワンステップ上ったような気がする。

ゴールまではあと何段か登らなければならないのも事実だけれど・・・

LTCは、ロザリオ・ジュリアーニのカルテットで活躍しているピアニストPIETRO LUSSUが中堅ドラマーLORENZO TUCCIらと組んだレギュラートリオで、ゲストのターナーと抜群の絡みをみせる。

LUSSUやCIANCAGLINIのオリジナル作品には結構いい曲が多くてこのアルバムを成功に導いている。

ラストは「SKYLARK」。いい夢が見れそうな演奏、「明日もいい日でありますように」って感じで、アルバムは終了する。

メンバーはPIETRO LUSSU8P)LORENZO TUCCI(DS)PIETRO CIANCAGLINI(B)MARK TURNER(TS)

2005年作品

SITTELからの新作で、スウェーデンの若手ベーシストMARTIN SJOSTEDT率いるクインテットによるハードバップ作品。

メンバーの中ではKARL OLANDERSSONが最も有名で、自身のアルバムでは最近チェット・ベイカーのような売り出し方をされているが、このアルバムではもっとバリバリとトランペットを吹いていて活きの良いところを見せてくれている。

アルトサックスのFREDRIK KRONKVISTは50年代のジャッキー・マクリーンやソニー・レッドのテイストを感じさせる黒人独特のレイジーなムードをフレーズの端々に散りばめながら聴きごたえのあるプレイを展開。

フロントの2人がそんな風に50年代のハードバップの雰囲気を現代にうまく甦らせているのでこちらも安心して身をまかせて楽しむことができる。

もちろん、現代を生きるミュージシャンなので、音楽的にハードバップ以降の音楽技法も随所に盛り込まれているのであるが、基本的なベースは歌心という点においているのでフレーズがアウトしたり、過度なリハーモナイズが行われたりする事はない。

50年代のハードバップと一番違う点は、やはりリズム感覚であろう。

同じ4ビートを演っても、現代のミュージシャンと50年代のミュージシャンとでは体内時計のリズム感覚が絶対的に違っていると思う。

この50年間に様々な音楽が誕生して、音楽の三要素(リズム、ハーモニー、メロディー)の中で最も多様な展開を遂げたのはリズム面においてだからだ。

リズムにおける50年間の音楽的環境の変化が、ジャズミュージシャンに及ぼした影響は、他の二つの音楽要素より少なからずものがあるのは言わずもがなであろう。

音楽的な吸収において最も貪欲と思われるジャズ音楽に従事しているジャズミュージシャンが、そういった音楽的環境の変化に臨機応変に対応していき、意識、無意識関係なしに現代ジャズシーンに体内時計におけるリズム感覚を植え付け、再インストゥールしたことは想像に難くない。

このアルバムを聴いてこんなことを思ってしまった。

メンバーはKARL OLANDERSSON(TP)FREDRIK KRONKVIST(AS)JONAS OSTHOLM(P)MARTIN SJOSTEDT(B)DANIEL FREDRIKSSON(DS)

録音は2004年4月30日 STOCKHOLM

2001年にDOUBLE-TIMEからリリースされた中堅トランペッタ-JOHN D'EARTHの作品。テナーにJERRY BERGONZIが参加していたので買ったのだと記憶している。

JOHN D'EARTHは、ライオネル・ハンプトンやサド=メル・オーケストラで活躍した経歴の持ち主で、大学で後進の指導にも力を入れている教育者でもある。

先生をしているミュージシャンはどちらかと言うと学究肌の理論家で、理路整然としたプレイをするタイプが圧倒的だが、このアルバムを聴く限り、D'EARTHに関してはあてはまらないようだ。

前へ前へ飛び出してくる閃光の様な切れ味鋭いトランペットで、好調時のフレディー・ハバードを思わせる様なフレージングは感覚的な勢い、流れに任せて吹いているように感じる。

聴いていて音に張りがあり、フレーズに迷いがないので爽快感と説得力がある。

共演者を自身の音楽性と同じ指向をもつミュージシャンで固めたのもアルバムを成功の要因だろう。

JERRY BERGONZIとMULGREW MILLERが素晴らしいサポートとソロを展開していて見事な協調ぶりを見せている。

D'EARTHは作曲にも非凡な才能を発揮していて、このアルバムには、通受けするというかミュージシャン受けするモード曲の佳作が多数収録されている。

これ以来ニューアルバムの情報が入ってこないが、新作を期待したいプレイヤーである。

メンバーはJOHN D'EARTH(TP)MULGREW MILLER(P)JERRY BERGONZI(TS)MIKE RICHMOND(B)HOWARD CURTIS(DS)

2000年作品

LABEL BLEUから昨年の冬にリリースされたNELSON VERASのリーダーアルバム。

ジャケットのような、雲空の夏の海のような淡いイメージを抱かせるようなアルバム。

4人編成のすっきりしたフォーマットで、ジョビン、ミルトン・ナシメント、トッニーニョ・オルタ、キース・ジャレット、ウェイン・ショーターの曲が演奏されている。

VERASのアコギに、フェンダーローズ、MALIK MEZZADRIのフルートやナシメント調のファルセットボイスがかぶさって涼しげなサウンドが展開されて聴きやすい。

自身の音楽にあまりメッセージや思い入れを込めずに、どちらかというと淡々と美しいメロディーが流れていくことに、もの足りなさを覚える方もいるかも入れないが、これはこれでよいのではないか。

夏の気だるい午後、風通しのよい日陰の場所で昼寝をしながら聴くにはこのくらいのテンションのアルバムが最適だ。

甘すぎず、刺激的過ぎず大人の夏休みを演出するのには最適な一枚ではないか?

メンバーはNELSON VRAS(G)MALIK MEZZADRI(FL,VO9STEPHANE GALLAND(DS)HARMEN FRAANJE(ORG,FENDER RHODES)

録音は2004年1月11日

3年前DUから、ロイ・へインズの裏名盤でブッカー・アーヴィンの名演が聴ける「SCOOCHIE」をエリック・アレキサンダーがどう料理しているか興味をもって買ったCD。

1曲目ジミー・ヒース「GINGERBREAD BOY」からいつもの様に快調なエリックのテナーが聴ける。デビュー当初のエリックより最近、ダイエットしたのか体躯はもちろん顔つきもシェイプアップされたのか以前より精悍な印象をうけるのだけれど、テナーのサウンドも同じ様に引き締まってふんわりと軽いニュアンスの成分を含むようになったと感じるのは私だけではないはず。

音の核がしっかりとあって倍音成分を豊潤に含んだ上でのテナーの身のこなしの軽さというか、どこにでも行ける自由度を伝統的なストレートアヘッドジャズの範疇の中で最大限に獲得したのではないか?

多分、ジャズシーンに頭角を表して以来、猛練習したのだと思う。

これだけオーソドックスな表現の中で自分の音を作り上げたエリックは、ある意味大したものだと思う。

これからもより一層の精進を期待したいのだが、こういう風に他流試合というか、世界中の様々なミュージシャンとのセッション盤は本人にとっても我々リスナーにとっても良い刺激になって良いと思う。

サイドメンのプレイだとより普段着の(手抜きと言うわけではなく)リラックスした演奏が聴けるから・・・

どんどんこういう風にセッションに参加して常に新しい刺激を受けるのがエリックの為には良いように思う。

凝り固まって金太郎飴みたいな作品ばかり作るようになったら飽きられてしまうのも意外と早い気がするのだ。

まだ若いのだからこのまま身のこなしの軽いエリックでいてくれることを望みたい。

「SCOOCHIE」は、さっき言ったようなエリックのプレイの見本のような仕上がりで、ブッカー・アーヴィンの重厚なサウンドとはまた違った現代的アプローチによる4ビート演奏のモデルケースだと思う。

メンバーはERIC ALEXANDER(TS)MADS BAERENTZEN8P)MORTEN RAMSBOT(B)KRISTIAN LETH(DS)

録音は2000年12月27,28日 COPENHAGEN

一昔前、六本木WAVEから通販で手に入れたCD。

サイドメンでDUSKO GOYKOVICHが参加していたからに他ならない。

”PRIWJET!"というグループはこのアルバムのリーダー、HARALD RUSCHENBAUMが1993年にST,PETERSBURUGで開かれたジャズコンサートの為にロシアの若いミュージシャンと結成したのがはじまりで、ミュンヘンでのセッションにDUSKO GOYKOVICHがシットインしてジャムを演ったのがきっかけでレコーディングの話が持ち上がった絵らしい。

DUSKOは、数曲にゲストで参加、いつものように歌心のある素晴らしいトランペットを聞かせている。ダスコとPRIWJET!の音楽性が以前から共演しているかのようにしっくりと一致しているので、違和感がなくレギュラーグループであるかのよう。

テナーのNICOLAY POPRAVTSEVはズート系の暖かい音色で、スタイル的には最近のジャンニ・バッソやドン・メンザを彷彿させる豪放で男性的なフレーズを織り込みながら歌心あるプレイを聴かせる。

アルバムで演奏されている曲は、「I'TS YOU OR NO ONE」「MY ONE AND ONLY LOVE」「EMILY」スタンダード3曲に、モンク「BEMSHA SWING」ショーター「YES OR NO」にダスコの「SUNRISE IN ST. PETERBURG」、ベーシストVLADIMIR KUDRYAVTSEVの3曲が選ばれている。

ダスコのペンが冴え渡っている。ST.PETERBURGに日が昇って町並みや寺院に日が照り付けていく様や、鳥が青空に羽ばたいていく情景が目に浮ぶような朝の爽やかで躍動的な一日の始まりを予感させるようなエネルギーに満ちた曲。

「EMILY」での詩情豊かでリリカルなトランペットも聴き物だ。

DUSKO招聘が見事に当たってこのアルバムの出来を高めたといえよう。

メンバーはPETR KORNEV(P)NICOLA POPRAVKO(TS)VLADIMIR KUDRYAVSEV(B)

HARALD RUSCHENBAUM(DS)DUSKO GOYKOVICH(TP)

録音は1994年5月6日

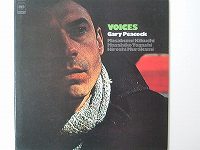

あれは、大学2年の時だったと思う。

大阪のジャズ喫茶「WHAT'S NEW」のレコードリストの中にこのアルバムを発見して喜び勇んでリクエストした。

こちらの意に反して学生アルバイトだと思われる店側の反応は冷ややかなものだった。カウンターの前に座っている女の子のお客さんに向かって首を引っかくようなジェスチャーであきらかに拒否反応をしめしたくらい・・・

「イーストワード」や「ポエジー」は既に入手していたのだけれど、このアルバムだけは未入手のままで、いきつけのどのジャズ喫茶に何故か置いていなかった。

1974年度版「スイングジャーナル幻の名盤読本」でその存在を知って以来ようやく聴くことが出来たゲイリー・ピーコックのベースは日本人以上に日本の心、東洋の精神を持ち合わせているように感じたことを覚えている。

ECM100作目の「TALES OF ANOTHER」や菊地雅章のFLYNG DISCの新作でフューチャーされ日本滞在時の先のアルバムが録音された70年代初頭以降、再びゲイリーにジャズメディアの関心が集中し、日本公演のツアーも組まれていてのだけれど、その時は残念ながら実現しなかった。

ちょうどそんな時にこのアルバムを耳にしたのだ。

思えば、現在のピーコックの活動のプロトタイプになるのが「TALES OF ANOTHER」と本作「VOICES」や「EAST WARD」だ。

前者は既に20年を経過したキース・ジャレット・トリオ、後者も10年を軽く越えるテザード・ムーンとして見事結実している。

日本人とのピアノトリオでは、他に佐藤允彦との「サマーディ」などがあって、そのリユニオンもWAVEというグループ名で90年代に数枚録音が残っている。

ピーコック~菊地~富樫のトリオも90年代半ばにリユニオンされて2枚の作品が富樫名義で発表されたので、ゲイリー・ピーコック程、70年代以降日本のジャズシーンと深く関わっているベーシストは、ロン・カーターを除いたら他にあまりいないかも知れない。

最後に、このアルバムは、今でも風化することのない貴重な記録だと思う。

メンバーはGARY PEACOCK(B)菊地 雅章(P,ELP)富樫雅彦(DS)村上寛(DS)

録音は1971年4月5日 TOKYO

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- やっぱりジャニーズ

- 楽天ブックス予約開始!ドラマ「マウ…

- (2024-09-16 22:53:26)

-

-

-

- 楽器について♪

- 11月1日クリスハープの新色カラー。…

- (2024-11-12 17:06:30)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- 還暦とは思えない!

- (2021-02-28 20:19:39)

-

© Rakuten Group, Inc.