PR

Freepage List

旅行記索引

台湾旅行記(2005.12)

龍井茶と安渓鉄観音のお茶旅行記(2006.05)

知床旅行記(2006.07)

台湾お茶旅行記(2006.09)

立山黒部アルペンルート旅行記(2006.09)

ちょこっとシルクロード(2005.08)

台湾・茶器と茶荘めぐり(2007.01)

龍井茶を探しに(2007.04)

台湾秋茶づくり旅行(2007.09)

台湾かけあし旅行(2008.05)

北海道旅行記(2008.08)

沖縄旅行記(2008.09)

台湾旅行記(2008.10)

お茶を学びに杭州へ(2009.03)

山陰街あるき(2009.05)

芒種の台湾(2009.06)

吾妻渓谷と榛名山の旅(2009.08)

上海万博の旅(2010.05)

台湾旅行記2011初夏(2011.06)

台湾旅行記2012初夏(2012.06)

バニラで行く年末台湾2013(2013.12)

台湾旅行記2014初夏(2014.06)

梨山製茶ツアー参加記(2015.07)

台北近郊プチ茶旅(2016.01)

お茶索引

中国茶・緑茶

中国茶・白茶

中国茶・黄茶

中国茶・青茶-福建省北部

中国茶・青茶-福建省南部

中国茶・青茶-単叢・その他

中国茶・紅茶

中国茶・黒茶

中国茶・花茶

台湾茶・緑茶

台湾茶・青茶-高山烏龍茶

台湾茶・青茶-凍頂式烏龍

台湾茶・青茶-その他

台湾茶・紅茶

台湾茶・花茶

茶外茶

ペットボトル茶

その他の国のお茶

日本茶

中国茶ブックマーク

国内のお店

台湾情報

中国茶の勉強

茶人な皆様

連続記事まとめ

花粉症に効くお茶を考える

中国茶の学び方

台湾でお茶を買うノウハウ

中国茶の資格について考える

中国茶は難しいか

中国茶と台湾茶

日本での中国茶の歴史を振り返る

日本全国茶館・茶荘・教室めぐり

お茶の本・雑誌

大好き teatime ティーコジーさん

碧眼猫的茶巡游 碧眼猫さん

華屋敷 ハナやシキさん

kinokoの手作… **kinoko**さん

グリザベラの館 グリザベラ4163さん

そらいろ茶(sorairo… ニココ3628さん

Primary T… yukina28さん

Calendar

Comments

2025.10

2025.09

2025.07

Keyword Search

が、実際に一人でお茶を飲んでいこうとすると、2つの大きな問題があります。

それは、

・適切なお茶をどう調達するかという問題です。

・お茶をどう適切に淹れるか

これをどうクリアするかを考えましょう。

<適切なお茶をどう調達するか>

農作物は何でもそうだと思いますが、ピンからキリまであります。

中国茶もしかりです。

日本国内で販売されている中国茶を見ていると、500gで1000円!なんて激安で販売されているお茶もあれば、10gで数千円という、単位を間違えたんじゃないか?と思うお茶もあります。

迷うところですが、そのお茶の個性が良く出ているグレード・品質というのを、見極めなければいけません。学習のためには高ければ良いというものでもないので、難しいところです。

グレードを機械的に、たとえば「50gで1000円のお茶」のように設定してしまうと、ちょっと困ったことになります。お茶によって、適正価格の相場が全然違うのです。

「あるお茶は、十二分な予算でものすごく良いものなんだけど、別のお茶は、全然予算不足で”まがいもの”しか入手できない・・・」

全然グレードが違うもの比較して「こっちが好み」とやってしまうと、本来の魅力を知らないままに判断してしまうことになり、ちょっと勿体無いのです。

たとえば、武夷岩茶。

ものの本には、特徴として”岩韻が感じられる”と書いてありますが、100g1000円程度で販売されている量産品から岩韻を感じるのは、まず無理です。

現地でも人気があり、生産時期や生産地域の限られる希少なお茶は、とても高くなるのです。

日本人が代表的な中国茶と見なしているものの多くは”スーパーブランド”であることが多く、そもそも値が張ります。

さらに、中国経済はご存じのようにバブっていますから、高級茶では「5年前の5倍の価格がついている」なんてことも珍しくありません。

このへんの事情は、やはりその道のプロにしか分かりません。

販売している方もしくは教えている方に聞くしかないと思います。

たとえば、「中国茶を勉強していて、緑茶の傾向をつかむために3種類ほど飲んでみたいと思っているんですが、どれが適していますか?」と聞いてみましょう。

しっかりとした知識を持っているお店の方であれば、きちんと教えてくれると思います。

よく分からない場合は、いくつかのお店で用意されている「飲み比べセット」を活用するのも手です。

この手のセットは少量ずつ試すことが出来るので、入門者にとっては大変ありがたい存在です。

気に入ったお茶があったら、追加で購入すればよいのです。

もし、「たくさんのお茶を買い揃えるのは大変だし、淹れるのも不安」という場合は、中国茶教室や色々飲み比べられる講座・イベントを活用するのが良いでしょう。

仮に自分の好みに合わないお茶があっても、その場限りのことで済みます。

「買っちゃったけど、あまり美味しくない」という不良ストックを抱えなくて済むので、経済的・心理的な負担も軽く済むと思います。

<お茶をどう適切に淹れるか>

お茶は、茶葉の状態では半製品のようなものです。「淹れる」という作業を経て、本来の美味しさ・魅力が引き出されます。

しかし、初めて見るお茶を上手に淹れるには、どうしたら良いのでしょうか。

・・・実は、お茶を淹れるプロでも、初見のお茶を美味しく淹れるというのは、かなり難しいことなのです。

が、それができない場合は、購入したお茶屋さんのお茶淹れマニュアルに忠実に従ってみるしかありません。

これで大外れはしないと思いますが「忠実に」というのがポイントです。

上手く行かない場合に問題になる点は、たいてい、

・茶葉の量のいずれかにあるので、この点をしっかり確認して淹れると良いでしょう。

・お湯の温度

・蒸らし時間

#微調整の仕方は、のちほどの記事で。

特にお湯の温度管理が、もっとも難しい点です。

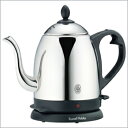

中国茶は”熱湯”を求めることが多いので、本格的に始められるのなら電気ケトルへの投資をオススメします。

あとで理由を述べますが、色々な機能よりも、とにかく”注ぎ口が細い”ことを重視すると良いと思います。

↑日本で一般に出回っているもので条件に合致するのは、この2つぐらいでしょうか・・・

お茶を飲む場所に、アツアツのお湯があるのは大変便利です。

なにより、淹れる舞台が台所からテーブルの上に移ることで、お茶が一躍リビングの主役になります。

続く。

にほんブログ村

-

フリーページに記事まとめました 2014.04.30 コメント(2)

-

中国茶の学び方(12)-あれもこれも正しい 2012.05.21

-

中国茶の学び方(11)-日本の各中国茶団… 2012.05.20