全106件 (106件中 1-50件目)

-

用語集の新版が出版されています

清水書院の用語集のうち、『政治・経済』の新訂版(2014年9月)が発売されました。また、新たに『倫理、政治・経済』(2014年8月)も発売されています。まだ用語集を入手していない受験生は、すぐに購入して日々の学習に活用してください。【送料無料】用語集政治・経済新訂版 [ 上原行雄 ]【送料無料】用語集倫理,政治・経済 [ 用語集「倫理」「政治・経済」編集委員会 ]

2014.10.06

-

東白川村戦記編纂委員会編著『平和への礎』1993年

伯父を偲ぶ~『平和への礎』日本がポツダム宣言を受諾した8月14日。ふと、思い立って「平和への礎+東白川村」で検索してみると、本郷の古書店のECサイトで、▼東白川村戦記編纂委員会編著『平和への礎』1993年▲がヒット。送料込み6,880円だったので1日逡巡したのちにポチっとしちゃいました。この書籍は一般には頒布されなかったため、その存在を両親の住む家の本棚で見つけた時には、伯父も亡くなった後で既に入手不可能でした。なぜ、岐阜県の山村の記録に興味を持ったかというと、その村は母の出身地。そして、編纂委員会の事務局長が伯父で、発行所も伯父の居所、すなわち母の実家だったからです。両親はこの書籍の価値を見出していなかったのか、あるいは息子に伝えるほどのことでもないと思っていたのでしょうね、何も知らせてくれませんでした。内容は、西南戦争以降の全出征者の記録や村人たちの回顧録など。出征記録が秀逸で、すべての出征者の氏名を収録しているだけでなく、確認できたものはその軍歴も掲載。3000人足らずの村民とはいえ、よくこれだけの情報を収集したものだと感心するばかりです。事務局長の伯父が実質的な編集者だったようで、随所に寄稿しているのですが、巻頭言でのこの言葉を目にしたときには、これを小さな村に埋もれさせてはいけないと思ったものでした。「戦没の諸士には誠に申訳ありませんが、互いに危機に身を晒し共に苦労し乍らも万死に一生を得て無事帰還することのできた私達従軍した元軍人は、戦没諸士の代弁もし、悲愴で残忍であった戦争の実態を忠実に後世に伝え、軍備を否定し平和主義に徹すべきを世に強く訴える責務を果たせられているものと信じ、その機会は今を逃しては最早至難である事に思いを致し、平成二年八月有志者相集い「戦記」を編みこれに託して、些かも誤ることのない平和主義の道を歩む糧となすべきことに意見の一致をみたのであります。」(巻頭言より)そこで、国会図書館を確認してみたのですが、収蔵されておりませんでした。それ以来、どこかに残部はないものだろうか?と思っていたのですが、積極的に探すまでには至っていませんでした。ところが、冒頭に記したように見つけることができて購入。ただ、私自信も書籍は手許に残しておきたいし、既に叔父も亡くなった今となってはどうしようもないなあ……などと思って、なんとなく東白川村役場のサイトを見ていると、村長さんへメールを送ることができる送信フォームに遭遇。早速、関係者のお宅に残部があれば国会図書館に寄贈していただけないかという趣旨のメールを送ったところ、以下のような返事を村の参事さんからいただきました。「返信が遅くなり申し訳ありませんでした。本がありましたので、ご提案のように、本日、国会図書館へ送付するように進めています。こんごともよろしくお願いします。」国会図書館への納本が実現して、ようやく甥の責務を果たしたような気がしますこれで、大学の研究者なども利用しやすくなります。既に、この本がきっかけで、東海テレビは「村と戦争」(1995年)という番組を制作したそうです。書籍を入手してから色々と検索してみ気づきました。本当に立派な成果を遺した伯父だと、改めて実感しました。村と戦争 (1995年/71分)ナレーション:杉浦直樹 プロデューサー・ディレクター:阿武野勝彦日本民間放送連盟賞 優秀賞、ギャラクシー賞 優秀賞、放送文化基金賞優秀賞人口3,000人。小さな村の戦争とその傷痕。岐阜県東白川村。戦後50年という年に、村の古老たちが、各戸を回り、平和祈念館に収めるために戦争関連の遺品を収集していた。ハワイ真珠湾へ参加した雷撃隊員、満州開拓団、学徒出陣の兄と植物図鑑の好きな弟。半世紀たった山里で戦時品が語りだす。http://intro.ne.jp/contents/2011/02/16_1354.html伯父は背が高く姿勢のよい寡黙な人でした。しかし、眼鏡の奥に光る瞳には知性を感じさせる人で、幼いころから怖れと憧憬とが入り混じった感情を抱いていましたが、この本を読みながら幼い頃に抱いた直観的な印象に間違いはなかったと再確認できました。本書によれば、親族の軍歴は以下の通りでした。事務局長の伯父は次男で、長男がいました。長男は1942年召集。騎兵第三連隊に入営。南京から杭州湾敵前上陸作戦に参加し負傷。1943年に名古屋陸軍病院に入院するも、1946年に25歳で逝去。最終階級は陸軍軍曹。「南京入城記念」とメモのある三省堂の『国語辞典』が遺品として母の許にあります。次男である事務局長の伯父は1944年召集。騎兵第三連隊に入営。応山から北京を経て湘桂反転作戦に参加の後に上海日本租界警護へ。1946年復員。最終階級は陸軍伍長。その後郵便局員となり定年退職。国際連合教育科学文化機関憲章 (ユネスコ憲章)前文 この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。 戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。 ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代わりに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。 文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。 政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機関を創設する。 http://www.unesco.or.jp/meguro/unesco/charter-j.html国会図書館サーチhttp://iss.ndl.go.jp/

2014.08.31

-

8月15日に若い人たちから学ぶ

「知の回廊」というケーブルテレビで放映されている中央大学提供の教養番組の録画を視聴。台湾二二八事件を素材にした番組は、昨年度の再放送のようです。この番組で初めて知ったのが、多くの中央大学卒業生が二二八事件で犠牲になっていたということ。映画『悲情城市』で事件そのものは知っていましたが、この事実は知りませんでした。8月15日を境に台湾は日本の統治から解放されるものの、その後は国際政治に翻弄されることになるわけですから、偶然とはいえ8月15日に視聴すべき番組に出会えたことは幸せなことでした。なお、番組と同一趣旨の論稿は以下で読むことが可能です。番組の動画へのリンクも同じ場所にあります。昨日に引き続き、若い世代の関わるインタビュー番組が、私に新しい知見を授けてくれました。「悲情城市」の証言-台湾228事件と中大卒業生http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/research/20130404.html

2014.08.15

-

8月14日

1945年8月14日に日本はポツダム宣言を受諾。「8月15日じゃないんだよ!」と言っても、受講生の多くは8月15日がどんな日かも知らなかったりするので、淡々と記憶しようとするだけ。困ったものです。さて、69回目の受諾記念日の朝、「NHK杯全国高校放送コンテスト」入賞作品を紹介する番組を偶然に視聴。その中で印象に残ったのが、テレビドキュメント部門準優勝の「戦いの中で」(福井県立羽水高等学校放送部制作)が印象に残りました。平成26年度 第61回NHK杯全国高校放送コンテスト入賞校・者決まるhttp://www.nhkk.or.jp/ncon/ncon_h/nyuusyou4.html題材はある兵士の『陣中日記』。その『陣中日記』については、以下の論稿に詳細に掲載されています。隼田嘉彦「山本武の『陣中日記』上」1996年http://repo.flib.u-fukui.ac.jp/dspace/bitstream/10098/5924/2/AN0021522X-51-003.pdf隼田嘉彦「山本武の『陣中日記』中」1996年http://repo.flib.u-fukui.ac.jp/dspace/bitstream/10098/5927/2/AN0021522X-52-005.pdf隼田嘉彦「山本武の『陣中日記』下」1997年http://repo.flib.u-fukui.ac.jp/dspace/bitstream/10098/5931/2/AN0021522X-53-005.pdfあるいは、山本武の他の著作も併せて引用・紹介しているサイトはこちら。http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/yamamototakesi.html

2014.08.14

-

二次私大政治・経済受験生へのおすすめの問題集

難易度に大きな違いはありませんが、以下の3冊の中から選んでみることをお勧めします。最初の2冊は完全に私大タイプの問題のみで構成。最後の1冊はセンタータイプも収録。センターのみの受験生も、より高得点を目指すなら、私大タイプの入試問題のリード文をしっかり読むことで、色々な切り口を身に付けることができます。いずれも、書店で実際に手に取って確認してみてください。なお、以下のリンク先から購入する際には、送料はかかりません。金城透・昼神洋史『私大攻略の政治・経済 要点整理と問題演習』河合出版2009年昼神洋史・金城透『政治・経済標準問題精講3訂版』旺文社2009年栗原久『実力をつける 政治・経済 80題 [改訂第2版]』Z会出版2011年

2014.08.04

-

節分と倫理

準備中ヽ(゚∀゚ )ノ

2009.02.03

-

狂言と落語

今年のセンター試験・倫理では狂言や落語を素材にした面白い出題がありました(第3問)。人が死ぬことを他界するという。この世を去って他の世界へ移るという意味である。日本で他界はどのように語られてきたのだろうか。で始まるリード文は、次の段落でイザナミが「人間を一日に千人殺してやろう」と叫ぶシーンを描写しつつ、折口信夫の"まれびと"へと話をつなぐ。そこに下線(a)が引いてあって、以下のような問題。◆下線部(a)に関して、次の文章を読み、[A]に入れるのに最も適当なものを、次の(1)~(2)のうちから一つ選べ。[15]狂言『節分』は、蓬莱という他界から日本に渡ってきた鬼が、ある屋敷の留守居の女性に一目惚れしてしまい、言われるままに隠れ蓑や隠れ笠、打出の小槌などの宝を渡してしまう、といった話である。もらえる限りの宝を受け取った女性は、「福は内へ、福は内へ。鬼は外へ」と囃しながら豆を投げ、鬼を追い払ってしまう。このように見ると、節分の行事において、「福は内」と叫ばれるその福とは[A]であることが分かる。(1) 他界の鬼がそれを目当てに訪れる、この世にある豊かさ。(2) 冥土の鬼がそれによって人間を誘惑する、見せかけの宝。(3) 人間が扮した鬼が儀礼的に人々に分け与える村の豊かさ。(4) 人々からマメを投げつけられる鬼が他界から運んできた宝。桃太郎は、鬼が来ないからわざわざ他界にまで押しかけて奪ってくるんだからスゴイ。さて、さらにリード文はお彼岸についての記述へ。今日墓参の行事と考えられているお彼岸は、沈む太陽を拝み、遥かな極楽浄土を想い観る修業が一つの期限であったと言われる。つまりお彼岸の他界観は、伝統的な祖霊祭祀と浄土思想が集合したものであると言える。例えば近世に成立した古典落語からも…………と続き、古典落語に下線(e)が引いてあって、以下のような設問。◆下線部(e)に関して、次の引用はある古典落語の一部である。場面は、とある事情から死地に赴くことに同意してしまったお人好しの金蔵が、世話になっている親分に対して、「田舎へ旅に出る」と嘘をつきながら別れのあいさつをしよとしているところである。[B]に入れるのに最も適当なものを、次の (1)~(2)のうちから一つ選べ。[19]親分「で、田舎といって、どっちへいくんだ?」金蔵「ええ、[B]へまいります」親分「目あてがあっていくんだろうが、いつごろ帰るつもりだ?」金蔵「盆の十三日には帰ります」親分「ふーん、そんなにながくかかるのか。すると。だいぶ遠いな」金蔵「ひとのうわさで、なんでも十万億土とか……」(品川心中)興津要編『古典落語(続)』所収)(1) 東のほう(2) 西のほう(3) 南のほう(4) 北のほう倫理のリード文は極めてよく練られており、読物としても十分成立しています。こんな文章を受験生だけに読ませるのは惜しいので、ぜひ皆様も読んでみてください。いずれもPDF化されたものが入手可能です。2009年度は例えばこんなサイトからhttp://nyushi.yomiuri.co.jp/nyushi/過年度分についてはこちらからhttp://www.dnc.ac.jp/old_data/mondai_seikai.html

2009.01.25

-

2009年度センター試験

タイトルにふさわしい書籍の紹介はいずれ追加するとして、とりあえず自己採点支援サイトのご紹介。

2009.01.17

-

小津安二郎

日本を代表する映画監督の一人である小津安二郎は、1903年12月12日誕生。今年は生誕105周年。亡くなったのは1963年12月12日。今年は没後45周年。代表的作品は『東京物語』でしょうが、個人的には遺作となった『秋刀魚の味』をお薦めしておきます。さて、ここは映画紹介のブログではないので、小津安二郎を知らない人にお薦めの2冊を紹介。小津安二郎新発見小津安二郎先生の思い出★編集中★

2008.12.12

-

學而不思則罔。思而不學則殆。

asahi.com戦後日本を代表する知識人で、和漢洋にまたがる幅広く深い教養をもとに、政治や社会、文化を縦横に論じた評論家、加藤周一(かとう・しゅういち)さんが、5日午後2時、多臓器不全のため都内の病院で死去した。89歳だった。Yomiuri On Line進歩的な知識人として知られた、作家で評論家の加藤周一(かとう・しゅういち)さんが5日午後2時、死去した。89歳だった。毎日jp戦後を代表する知識人の一人で、芸術から時事問題までリベラルな立場から幅広く発言してきた評論家、作家の加藤周一(かとう・しゅういち)さんが5日午後2時、東京都内の病院で死去した。89歳。 加藤周一『学ぶこと思うこと』岩波書店(岩波ブックレット)戦後を代表する知識人の訃報に接して、ここで紹介するのに最適なものは……と考えて思い浮かんだ著書がこの本。これは、東大生を対象とした講演会の記録です。著者は、冒頭で「學而不思則罔。思而不學則殆。」という言葉を論語から引用しています。これは、「学んで思わざれば則ち罔し。思いて学ばざれば則ち殆うし。」と読みますが、その意味は、教わるばかりで自分で考えようとしないと物事がはっきり見えない。逆に、考えるばかりで他人から教えを乞おうとしないと独断専横となり危険であるということになります。私もこの言葉を著書やテキストのはしがきに用いていますが、加藤周一に語ってもらった方が説得力があるので、この本をお勧めしておきます。

2008.12.06

-

学びたい時が学ぶ時

準備中中文jump!

2008.10.29

-

センター試験

タイトルにふさわしい書籍の紹介はいずれ追加するとして、とりあえず自己採点支援サイトのご紹介。

2008.01.19

-

読解力を高める

社会科学の基礎的テーマを、およそ1500字前後の小論にまとめた書き下ろしのリード文(一部は引用)、その文章に使用された単語の和英対照表、その文章の内容理解のための図解や設問で構成された本書・『文科系留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて[本文編]』(新曜社・2001年)は、タイトルにあるように、本来は留学生向けに書かれたものである一方で、暗記中心の受験勉強をしてきた日本人学生にも読んでもらいたい内容と言える。さらには、AO入試や推薦入試で高度な小論文を求められる大学受験生にも最適な内容である。第1課 文明の多様性と異質性第2課 人口動態第3課 戦後の社会構造の変容第4課 戦後の経済構造の変容第5課 開発の功罪第6課 環境問題第7課 情報化時代第8課 社会科学の方法第9課 グローバル化時代の課題第10課 地球規模の環境対策第11課 日本国憲法の今日的意味第12課 人材育成第13課 企業とは第14課 家族とはなお、2007年の5月に上記書籍の新版・『文科系留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて[本文編]改訂版』(新曜社・2007年)が発売された。若干の内容圧縮がある一方で、CD-ROMが附属となっている。第1課 文明の多様性と異質性第2課 人口動態第3課 戦後の社会構造の変容第4課 戦後の経済構造の変容第5課 開発の功罪第6課 地球規模の環境問題と対策第7課 社会科学の方法第8課 情報化時代第9課 グローバル化時代の課題第10課 日本国憲法の今日的意味第11課 企業の社会的役割山本富美子編著『文科系留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて[本文編]』(新曜社・2001年)山本富美子編著『文科系留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて[本文編]改訂版』(新曜社・2007年)

2007.09.02

-

20世紀とは?

革新と創造で始まった20世紀は、人類に進歩と繁栄をもたらした。その一方で、戦争と革命の世紀とも言われる20世紀は、人類に恐怖と欠乏をもたらしたのである。こうした歴史を概観するのに適した映像素材が、『映像で綴る 20世紀の記録 全10巻 (DVD)』である。ただし、明らかにアメリカに視点を置いた編集であり、すべてを鵜呑みにすることは当然危険であることは言うまでもない。たとえば、ベトナム戦争について、「(インドシナ戦争において)ディエンビエンフーでフランスが勝利していれば、必要のない戦争であった」と評価するナレーションが流れるが、そもそもフランスによるベトナムの植民地支配がなければ、起きなかったのがインドシナ戦争ではないだろうか。また、アメリカがドミノ理論を振りかざさなければ、深刻化しなかったのがベトナム戦争なのかも知れないのだから。ちなみに、20世紀とは1901年~2000年の100年間。上記DVDの期間は、1900年~1999年で1年間のズレがある。日本語のタイトルは『映像で綴る20世紀の記録であるが、オリジナルタイトルは"Witness of history - Days that shock the world"であるから、オリジナルでは20世紀という意識が欠けていたのかも知れない。また、当時の映像が利用されているのだが、一部には再現映像や映画のシーンも断りなく挿入されているので、すべてが実写というわけではない点には留意する必要がある。たとえば、日本軍による真珠湾攻撃の様子は、恐らく当時の日本の特撮映画・『ハワイ・マレー沖海戦(DVD)』からの引用であろう。なお、入手したDVDは時に音声レベルが大きく落ちるという瑕疵があった。パッキングの体裁から中国製のようであるが、品質管理にも若干の問題がありそうである。とはいえ、1巻52分で10年を概観できるDVDが、10巻セットで4,200円(税込・送料別)で入手出来る点は、価格面では十分評価できるものである。書籍で概観する場合には、以下のものがお薦め。いずれ、詳細を紹介したいと思う。『映像で綴る20世紀の記録 全10巻 (DVD)』A.L.サッチャー『燃え続けた20世紀 戦争の世界史』(祥伝社文庫)A.L.サッチャー『燃え続けた20世紀 殺戮の世界史』(祥伝社文庫)A.L.サッチャー『燃え続けた20世紀 分裂の世界史』(祥伝社文庫)

2007.08.26

-

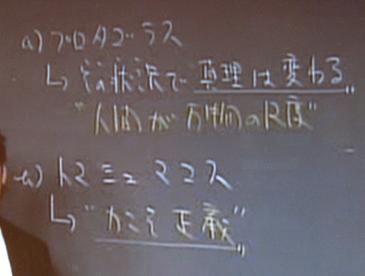

センター対策問題集とWEB講座

市販されている問題集がそのままテキストとして採用されている、代々木ゼミナールのWEB講座・代ゼミTVネットを発見。公民科のセンター対策授業についての簡単なレビューです。但し、無料視聴の範囲での評価となります。◆センター標準倫理第1回の20分頃でソフィストの話が出てくるのですが、プロタゴラスを説明した後に、まあセンターでは出て来そうもないトラシュマコスへと話を進めて墓穴を掘ってしまいます。トラシュマコス(Thrasymachos)をト"マ"シュマコスと板書(以下の写真は画面の一部を引用)し、そう語っているのが訂正されないまま。よりによって、その回が無料体験授業とは!しかも、それが未だに流されつづけていることが致命的(2007年9月現在では配信停止中のようです)。また、板書に略字を使う点も問題があります。全体像を整理するのには適していそうで期待したんですが……。というわけで、あえて評価は致しません。なお、使用テキストは以下のもの。◆センター標準政治・経済第1回民主政治の基本原理は、本質を伝えようという努力が感じられて好感が持てます。ただし、本質を伝えるのは難しいので、何を覚えたらいいのか?という知識優先の初学者には難しい印象かも知れません。整理を終えた段階で確認のために見る、気づかなかった視点や相互の連関が深まるかも知れません。第6回は、計算問題がたくさん出てくる国民所得と経済成長ということもあって、面倒な印象を与えますが、原理さえわかれば単純なお話し。ただ、センター受験生には必要なさそうな"裏技"を教えているのは蛇足のような気がしないでもありません。なお、使用テキストは以下の左のもの。◆センター標準現代社会範囲の広い現社を政経と同じ時間で説明するのは至難の業。そこで、この講座は演習問題を解くのに必要な情報を最小限整理しようという手法のようです。したがって、全体像の整理は自分で行う必要がありますが、論点の整理には役立つといえるでしょう。ただ、第6回の冒頭で、GNPという言葉はなくなったとか、出題が現状に追い付いていないと示していたのはちょっと疑問。GNPがGNIと呼ばれるようになったのは事実であるにせよ、概念を捉えるにはGNPあるいはGDPが都合が良いので、現在でもそれを説明の中心においているという点が欠落しているから。とはいえ、落ち着いた語り口で信頼感を醸成する授業展開ですし、テキストに掲載されている問題もできる限り解説を付す方針のようですから初学者には適しているかも知れません。なお、使用テキストは以下の左のもの。『大学入試センター試験実戦問題集 倫理(2008)』(代々木ライブラリー)小泉祐一郎『センター・マーク標準問題集政治・経済』(代々木ライブラリー)『大学入試センター試験実戦問題集 政治・経済(2008)』(代々木ライブラリー)蔭山克秀『センター・マーク標準問題集現代社会』(代々木ライブラリー)『大学入試センター試験実戦問題集 現代社会(2008)』(代々木ライブラリー)

2007.08.05

-

教育基本法と六法

本日、教育基本法の改"正"案が、与党自民党および公明党の賛成によって衆議院を通過しました。現行法の問題点が明確ならばまだしも、現行法で直ちに問題が生じているとは言いがたい状況で、野党欠席のまま採決を強行しなければならない理由はどこにあるのでしょうか。疑問は募るばかりです。現行法 前文 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。改正案 前文 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。現行法 第1条 教育の目的 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。改正案 第1条 教育の目的 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。現行法を読んで、どこか具体的に問題点を指摘することができるでしょうか?少なくとも、私には指摘できません。また、改正の是非を論じるにあたって、現行法をしっかり読んだ人はどれだけいるのでしょうか?誰もが経験することであるが故に、誰もがコメントを許されるのが教育問題。しかし、議論の対象となっている現行法を読まずして議論に参加する資格はありません。まずは、現行法を読んでみる努力が必要です。幸にも、現在ではWEB上に法令集が多数存在しています。『六法』を購入しなくても簡単に閲覧できますから、是非、一読してみましょう。なお、書籍版の『六法』は各種出版されていますが、法律を専攻しない学生にもおすすめのものは、『三省堂新六法(2007年版)』となります。教育基本法(現行法)教育基本法案について(文部科学省)『三省堂新六法(2007年版)』法令データ提供システム

2006.11.16

-

夏目漱石と則天去私

江戸牛込馬場下横町の名主の末子として生まれた夏目漱石(1867年~1916年)は、晩年の子として疎まれたせいか生後1年で養子に出された。しかし、9歳のときに養父母が離婚したため夏目家に戻るものの、幼心にも疎外感を味わう日々を送ることとなる。漱石の人間観に大きな影響を与えた出来事であった。帝国大学文科大学(現在の東京大学文学部)を卒業した1893年に、高等師範学校(現在の筑波大学)講師に就任。その後、松山中学(現在の愛媛県立松山東高校)・第五高等学校(現在の熊本大学)などの教壇に立った後、1900年にイギリスに留学。帰国後の1903年には、第一高等学校(現在の東京大学教養学部)の講師に就任。同時に、小泉八雲(ラフカディオ=ハーン)の後任として東京帝国大学文学部で英文学を講ずるようになる。その後、『吾輩は猫である』・『坊つちやん』を出版するなど、作家としての地位も確たるものにした。他方、英文学研究に対する疑問や不安が募り、1907年には一切の教職を辞して朝日新聞の専属小説家となったのである。このあたりから漱石の作風は変化し、日本の近代社会に潜む矛盾や葛藤を正面から描き出そうとする傾向となった。『三四郎』のヒロインを通じて問われた個の自立と我執の問題は、さらに『それから』と『門』の三部作に発展し、愛をめぐる人間心理の明暗を執拗に追求するテーマの端緒を開くことになった。『私の個人主義』(2006/05/25の記事)では、他者に迎合し自己を見失った他人本位な生き方を否定し、伝統的な社会関係から解放され自我の内面的欲求に素直に従う自己本位の生き方を主張した。こうした作品に共通に見られるものは、個人主義に立脚した近代的自我の確立という課題である。明治天皇の死と乃木希典(のぎまれすけ)の殉死を契機に書かれた『こころ』は、徹底した自己否定を貫いている。他者と自己を同時に傷つけるエゴイズムの限界を見極めた主人公は、「明治の精神」に殉じて自ら命を絶つ。漱石が、我執を捨てて諦観にも似た調和的な世界に身をまかせる則天去私の心境について語り始めたのはこの頃からであった。日常生活の我執をえぐる『明暗』の連載を開始したが、胃潰瘍の悪化により途絶。漱石の死により未完に終っている。夏目漱石『ビギナーズ・クラシックス近代文学編・漱石の「こころ」』(角川文庫)

2006.10.06

-

森鴎外と諦念

津和野藩主典医の家系に生まれた森鴎外(もりおうがい・1862年~1922年)は、19歳で東大医学部を卒業した。この若さでの卒業は、年齢を2歳詐称しての入学であったからである。留学を目指して浪人を決意するが、後に軍医に任官し、22歳のときに念願のドイツ留学を実現し、西欧の思想と文化に触れて清新な感動を受け、帰国後は文学・医学の両面にわたって旺盛な文筆活動を開始した。文学面では、ドイツの啓蒙思想家レッシングに自らを擬した戦闘的な文学活動を展開した。とりわけ、理想を重視する浪漫主義の立場から、坪内逍遥(つぼうちしょうよう・1859年~1935年)の説く写実主義に対して徹底的に批判を加え、没理想論争を繰り広げた。また、『舞姫』・『うたかたの記』・『文づかひ』のドイツ留学三部作を書いて近代小説の確立に貢献した。他方、医学面では医学誌を創刊して、医学界の近代化に挑戦した。忌憚のない意見や奔放な女性関係が災いして左遷されたこともあったが、45歳のときに陸軍軍医総監(中将相当官)に昇進して軍医としての最高位についた。近代的自我の確立に苦悩した鴎外は、個人と社会との葛藤においては、自己の置かれた立場を見つめて甘受するという諦念[レジグナチオン]に心の平安を求めた。軍医として最高位を極めた彼も、生家の繁栄を願う立身出世主義と文学の探求を通じた自己実現との間に葛藤があったということかも知れない。いずれにせよ、夏目漱石と並び称せられることの多い、明治期を代表する作家である。(以上『倫理概論』からの引用)森鴎外の主要な作品は文語体で書かれているため読みにくい印象がある。そこで、口語訳と原文が併収されている以下の書が、その入門書としては最適である。なお、鴎外の「鴎」という字の偏は「区」ではなく「區」と記すのが正式である。森鴎外(井上靖訳)『現代語訳・舞姫』(ちくま文庫)

2006.10.03

-

経済財政白書

1947年、戦後の経済危機を克服するために、政府は「経済緊急対策」を発表して家計や企業へ協力を求めたが、その際に経済安定本部が作成したのが『経済実相報告書』である。これが第1回の『経済白書』であるとともに、初の『白書』でもあった。その後、経済審議庁・経済企画庁と編集責任部署は推移したが、1952年以降は『年次経済報告』という正式名称が定着するとともに、日本経済の実情と問題点を端的に示す副題が示されるようになった。その結果、副題を追うだけでも戦後経済史が概観できることになる。たとえば、1964年度の副題は「開放体制下の日本経済」。これは、1963年のGATT11条国への移行・1964年のIMF8条国への移行による、貿易・為替の自由化がもたらす影響を示している。また、1992年度は「調整をこえて新たな展開をめざす日本経済」と示しているが、これは前年のバブル崩壊を示す内容となっている。小泉内閣の成立した2001年度以降は毎年「改革なくして成長なし」という副題を採用し続けて来たが、2006年度には「成長条件が復元し、新たな成長を目指す日本経済」と改められ、小泉内閣の成果を誇示するかのごとき題名となった。なお、2001年の省庁再編に伴って、2001年版からは内閣府が編集することとなり、正式名称も『年次経済財政報告』と改められ、通称も『経済財政白書』となった。1967年度以降の『経済白書』あるいは『経済財政白書』は、以下のサイトで閲覧できるので、学習や研究の参考にしてもらいたい。経済白書など(内閣府)内閣府『経済財政白書(平成18年版)』(国立印刷局)内閣府『経済財政白書(平成18年版)縮刷版』(国立印刷局)

2006.09.28

-

ポツダム宣言と日本国憲法

準備中m(__)m『復刊・あたらしい憲法のはなし』(童話屋・文庫)

2006.08.14

-

蟻の兵隊

1924年に生まれた奥村和一は、早稲田大学附属早稲田専門学校商科在学中の1944年に徴兵され、直ちに中国山西省に派遣されることになる。そこで、初年兵教育を3か月受けるが、最後に「刺突訓練」と称される「肝試し」を命じられる。それは、軍服を着ていない中国人の処刑であった。しかも、処刑は銃殺ではなく銃剣刺殺。殺人をためらう初年兵は急所を外すため、処刑者は生殺し状態が長く続く悲惨なもの。その後、立派な帝国軍人に育て上げられた奥村は戦場で逃げる老婆を射殺して悔いるものの、幹部候補生として教育を受け本人が知らないままに、1945年8月10日には兵長に昇進している。その間、食糧を略奪する「麦収」に駆り出され、ほどなく終戦の詔勅を知ることになる。しかし、奥村の認識は敗戦ではなく一時休戦。実際、武装解除は行われず、1946年2月までは、それまでとほとんど変わりのない訓練生活が続いたとか。その後、旅団参謀から次のような講話が行われることになる。「日本軍1万の特務団を編成し、山西省に残留させよ」その結果、筆者も残留することになり、1947年7月には、日本軍の軍装のまま中国国民党軍に編入されることになった。こうして、日本兵が国共内戦へ投入されていったのである。1949年4月の戦闘で負傷し、人民解放軍の捕虜となって1954年9月まで抑留された後、解放。日本に帰国することになるのだが、そこで待ち受けていたのは日本政府の冷たい仕打ち。本国の命に反して中国に残留したという理由で現地除隊扱いとなり、軍人恩給も受けられないことになっていた。その後の事情については、本書だけでなく本年7月に公開された映画『蟻の兵隊』に詳しいので、是非見てもらいたい。映画『蟻の兵隊』公式サイト奥村和一・酒井誠『私は「蟻の兵隊」だった』(岩波ジュニア新書)

2006.08.09

-

学徒出陣

『学徒兵らくだ君』(光人社NF文庫)の筆者は、いわゆる学徒出陣を経験した世代。徴兵年齢に達しても大学・専門学校・高等学校の学生は徴兵が猶予されていたのだが、戦況の悪化とともに徴兵猶予が解除され、文系学生が学生の身分のまま、あるいは繰上卒業で召集されて行った。1943年のことである。1923年生まれの筆者は、そのとき早稲田大学在学中。徴兵猶予が解除されても、徴兵検査では現役兵としては不適と判断される丙種合格となったため、通常ならば召集されることはなかった身体状態であった。しかし、丙種も兵役には服せるとの判断で第三乙種として召集され、学徒出陣となった。第三乙種に加えてとぼけた性格から幹部候補生を忌避したものの、結局は軍曹となって実戦部隊に小隊長として配属。ただ、本土決戦を担う師団であったため、終始のんびりした雰囲気が漂う体験記となっている。その点では、本書のサブタイトルである「脱線学徒兵の人間讃歌」と言えるかも知れない。それに比して、前線に配備された学徒兵や一般の召集兵は、こうしたコミカルな体験談をまとめることは出来なかったことだろう。ただ、軍隊が暴力に支配された恐怖の組織ばかりではなかったことが、本書から伺い知ることは出来ると言えそうだ。なお、筆者は復員後に早稲田大学政経学部を中退し、慶應義塾大学医学部に進学。精神科医となっている。文系を志したものの徴兵が怖くて理系に進学したという逸話は聞くことがあるが、その逆となってしまった経歴に個人的には興味を覚えた。真っ直ぐにゴールに向けて進むだけが人生ではない、ということかも知れない。医療法人社団慶神会・武田病院たけだまこと(武田専)『学徒兵らくだ君』(光人社NF文庫)

2006.08.07

-

別離の歌

斉藤由貴のナレーションで始まった番組が、『別離の歌~飛騨高山の早春賦・「白線流し」~』でした。1992年3月29日の0100~0230にフジテレビで放映されたドキュメンタリー番組です。思い出してください。あの日、あの別れの日を。あして、あの旅立ちの日を……。岐阜県立斐太高等学校で卒業式のあとで行われる旧制中学時代以来の伝統行事。学帽の白線とセーラー服のスカーフを結んで学校前を流れる川に流し、巴城ヶ丘別離の歌を歌いながら永久の友情を確かめ合うのが白線流し。旧制斐太中学を卒業した親族がいたこともあって、なんとなくその行事のことは知っていたのですが、この番組をはじめて見た時は本当に感動しました。ドキュメンタリーは1993年3月に卒業を迎えるあるクラスが舞台。第2次ベビーブームのピーク世代は、あらゆる局面で厳しい競争にさらされていました。しかし、夏に踏切事故で同級生を亡くす悲劇を乗り越え、共に助け合って新しい人生を切り拓いていくクラスメートたちの様子は、見る者を大きく共感させるものです。当時、女子高の教壇に立っていたこともあり、現代社会の授業としてこのビデオを鑑賞することもあったのですが、その感動は生徒にはなかなか伝わりませんでした。進学校が舞台ということもあって、受験の様子に反感を覚える生徒もいたからでしょう。しかし、大学進学であれ就職であれ、人生を選び取っていく決断は同じもの。それをうまく伝えられなかったのは、伝え手である私自身が未熟だったからでしょう。さて、そうした感動は映像でなければ得られないのかも知れませんが、この番組とその後のテレビドラマを紹介するフジテレビ編の『「白線流し」を知っていますか』(角川文庫)が出版されているので紹介しておきます。現在は入手が困難となっていますが、古本としてはアマゾン等でも簡単に入手できるものです。なお、この行事が感動をもたらすひとつの事実に、戦争があったことも忘れられません。旧制中学を卒業して陸軍や海軍に志願し、出征していった若人が少なからずいたようです。我が親族もその例にあたります。岐阜県立斐太高等学校岐阜県立斐太高等学校・白線流しフジテレビ編『「白線流し」を知っていますか』(角川文庫)

2006.07.30

-

国際紛争解決手段としての戦争

読書案内に登場する書籍はどのような方針で選ばれているのか、という質問を受けたので、ここでお答えしようと思います。結論からいうと、思いつき以外の何ものでもありません(汗)。とはいえ、一応、政治・経済・社会・思想を中心としたテーマを有し、車中で読める程度の軽めの内容で、比較的入手がしやすい新しい本を選んではいます。その結果、新書が多くなっているのは事実ですね。基本的には1週間に3冊を選び、1冊は独立したテーマ、残りの2冊は関連するテーマでの紹介を目指しています。さて、順調に毎週3冊程度の読書は進んでおりますが、非常に忙しい時期になってきており、しっかり考えて文章をまとめるゆとりがなくなって来ております。そこで、今週は読書案内の更新を断念することに致しました。また、来週以降更新を致します。とはいえ、何も紹介しないのも寂しいので、いしいひさいちの漫画を紹介(爆)。いしいひさいちの『眼前の敵』(河出書房新社・新書)と『戦場にかける恥』(双葉文庫)は、どちらも舞台はどうやら第二次世界大戦。といっても、架空の国で架空のお話し。徹底的に戦争を笑い物にするという点では共通。戦争を紛争解決手段とすること自体をシニカルに捉えていると言えそうです。なお、『眼前の敵』は映画『眼下の敵』をもじったもの。『戦場にかける恥』は映画『戦場にかける橋』をもじったものです。どちらも戦争映画としては著名なものですね。なお、戦争を国際紛争解決手段と位置づけ、良い戦争と悪い戦争に分類したのは、国際法の父として有名なグロティウスの『戦争と平和の法』。戦時にあっても主権国家が遵守すべき法の存在を説くわけですが、ルールに従って戦争をするくらいなら、ジャンケンでもかけっこでも良いとも言えるわけです。だからこそ、現代では戦争を絶対悪と捉える思想が誕生したわけですが……。いしいひさいち『眼前の敵』(河出書房新社・新書)いしいひさいち『戦場にかける恥』(双葉文庫)

2006.07.26

-

近代化遺産を歩く

伊東孝の『日本の近代化遺産』(岩波新書)が土木の専門家の視点から記されているのに対して、増田彰久の『カラー版・近代化遺産を歩く』(中公新書)は、写真の専門家が捉えた近代化遺産ということになる。西洋館をモチーフに多くの作品を残す著者が、次のモチーフに選んだのが近代化遺産であった。時計塔に始まり刑務所に終わる全部で26種類、108件の近代化遺産を、写真家の手によるカラー写真で紹介する本書は、本文を読み飛ばしたとしても十分に楽しめる内容。筆者があとがきで「写真と文との対話から近代化遺産の大切さや面白さ楽しさを少しでも読み取り、実際に現地に足を運び味わっていただければうれしい限りである」と語っているように、読み進むうちに旅情に誘われてくる。既に現存しないものも2割ほどあるようだが、遺産を遺産としてではなく今後も社会資本として活用する術を見出したいもの。明治村のようにまとめて保存するのもひとつの方法であろうが、やはり地域社会の中にあってこそ活かされていると言えるのではないか。なお、社会資本というのは公共投資の成果を意味し、そのうち非排他性と非競合性を有する財を公共財という。非排他性とは対価を支払わないフリーライダーを排除できないということであり、非競合性とはある人の消費が他の人の消費を妨げないということである。灯台・堤防などはその代表例と言えるが、これらこそまさしく近代化遺産の一部と言える。博物館・明治村増田彰久『カラー版・近代化遺産を歩く』(中公新書)

2006.07.21

-

日本の近代化遺産

1993年は日本の歴史的建造物に大きな足跡を残した年でした。ひとつは、法隆寺地域の仏教建造物と姫路城が世界遺産に登録されたこと。もうひとつは、重要文化財に近代化遺産というカテゴリーが追加されたことです。とりわけ後者は、近代の産業遺産や土木遺産を保全するのに大きく貢献し、近代化遺産をまちづくりに活かすような気運を育んだといえるでしょう。こうした近代化遺産を紹介する好著が、伊東孝の『日本の近代化遺産』(岩波新書)です。サブタイトルに「新しい文化財と地域の活性化」とあるように、まちづくりに貢献する地域の資産として活用する方向性も探っています。各地の近代化遺産を歴史や技術から解き明かしてくれるため、土木建築に関する知識が全くなくても面白く読める内容。モノクロながらも写真も多数掲載され、内容の理解を大きく助けてくれるだけでなく、近代化遺産そのものの美しさや魅力も十分に伝えてくれるものとなっています。残念ながら現在のところWEB書店各社では品切れのようです……。個人的に大きく興味をそそられたのが、富山県にある白石砂防ダム。トロッコ列車での見学ができるようなので、一度行ってみたいと願っているのですが、スケジュールが確保できずに実現していません。興味のある方は、立山カルデラ砂防博物館の野外体験学習会のサイトをご覧ください。トロッコ・バス・徒歩での体験学習会の案内が掲載されています。実施期間は7~10月の4か月のみです。立山カルデラ砂防博物館伊東孝『日本の近代化遺産』(岩波新書)

2006.07.19

-

ほんの本棚

本を読むのは簡単ですが、それを的確に紹介するのは難しいもの。そこで、軽めのブックガイド本を入手して読んでみることに。手に取ったのは、2006/07/09に引き続いて、いしいひさいちの『ほんの本棚』(創元ライブラリ・文庫)。なお、彼の漫画は大量に購入したので、折りに触れて出てくると思います(笑)。左頁に書評、右頁に関連する四コマ漫画で構成され、およそ85冊を紹介する本書は、あらゆる分野に及んでいるので、読書の指針としては最適。本書で紹介されている本のうち、既に手許にある(読んだとは限らないのがミソ)ものはわずかに2冊。いままで読みたいと思いつつ買っていなかったものや、新たに読んで読みたいと思った本が15冊も見つかってしまった。さっそく手配し入手した本は、以下のとおり。いずれここで紹介することになる本もありそうですね。奥田英朗『最悪』(講談社文庫)小田光雄『出版社と書店はいかにして消えていくか』(ぱる出版)尾上圭介『大阪ことば学』(講談社文庫)土屋賢ニ『哲学者かく笑えり』(講談社文庫)最相葉月『絶対音感』(新潮文庫)三好万季『四人はなぜ死んだのか』(文春文庫)ベルンハルト・シュリンク『朗読者』(新潮文庫)アンドレ・フランソワ=ポンセ『ヒトラー=ムッソリーニ秘密往復書簡』(草思社)いしいひさいち『ほんの本棚』(創元ライブラリ・文庫)

2006.07.16

-

学び続けるオトナたち

勉強だけしていれば良い学生とは異なり、社会人になると自由になる時間が極めて限られて来ます。にもかかわらず、勉強をし続けて成果を出すオトナはたくさんいるもの。そういう立派なオトナに勉強のコツを学んでみましょう。そこで、三輪裕範の『四〇歳からの勉強法』(ちくま新書)を読んでみることに。ちなみに、私自身はグズグズなのでみなさんのお手本にはなりません。国立大学の法学部を卒業し商社に就職した筆者は、在職中にハーバードでMBAを取得し現在も商社に勤務中。第一線で働く忙しいビジネスマンにもかかわらず、日々の生活の中で時間をやりくりして勉強をし続ける、あるいは著書も多数執筆し続ける筆者の秘結はどこにあるのでしょうか?第1章 どうやって時間を作り出すか"年間600時間を作る"と断言する筆者に勢いに、すでに負けてしまっていますが、通勤や通学の電車で往復60分くらいを確保することはたやすいこと。講義もそうですが、15分あればまとまったことが出来ますから、片道30分の乗車時間があれば、それだけで年間250時間程度は確保できます。私は毎日異なった場所への出講ですから時間はまちまちですが、読書案内ブログ用の読書は電車の中だけで済ますことが出来ています。第2章 よい本はこうして選ぶ筆者の"「借りる」より「買う」"という姿勢は、素直に支持できます。身銭を切って買う以上は、熟考して選書することになります。結果的に体系的な読書計画が立てられますし、それは同時に知の体系化、すなわち学への第一歩となります。さらには、目の届くところに蔵書があるということは、学ぼうという姿勢を維持する雰囲気を醸成させるものですからね。第3章 新聞・雑誌をどう読むか筆者が指摘するように、"事実記事と観測記事を区別する"ことは非常に大切です。新しい制度が提言されたということと、それが具体化されたということでは大きな違いがあります。政府が法律案を準備したことと、国会が法律案を議決したこととは雲泥の差があります。まずは事実が何であるかをしっかり読み取る習慣をつけてもらいたいものです。第4章 わたしの英語上達法これに関しては、私は何かをコメントする立場にありません。何せ英語は苦手で、それを克服しようとする気概すらありませんから。ただ、171~182頁には、筆者のおすすめの問題集や参考書が具体的に指摘されています。いずれも使い方まで示されていますから、英語を身に付けたいと思っている人は、一度ご覧になってはいかがでしょうか。ところで、子育てしながら医学部進学を志し、ついには国立大学医学部に進学して医師(現在は研修医)になってしまったという、すごい主婦がいます。医療系の大学・専門学校を志す方はもちろんのこと、勉強に行き詰まったときには是非見てもらいたいのが、つるえにというサイト。子育てや大学での様子が楽しい絵日記になっていて、多才な管理人に脱帽です。つるえに三輪裕範『四〇歳からの勉強法』(ちくま新書)

2006.07.14

-

古本通

「古本屋のない町は何故か寂しい」とは、樽見博の『古本通』(平凡社新書)に引用された言葉。わが街にも、かつては古本屋が3件あった。一軒は自らの蔵書を売っているようなお店、もう一軒は文学書中心のお店、もう一軒は法律書や哲学書も多く扱うお店で、私が最もよく通ったお店。それが、気付けば一軒もない。総合大学の文科系キャンパスにほど近い街とはいえ、ブックオフタイプのリユース書店に学生は流れてしまったのだろう。新刊書を安く入手するには、リユース書店(中古書店)が最適かもしれないが、研究を深めて行けば、絶版の名著や史料を直接手にする必要も生じる。もちろん、図書館で借りることも可能であろうが、手許に置いてじっくり読むことも大切ではないだろうか。たとえば、本書にこんな記述があり驚いた。「夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』は、現在紛うことなき国民文学である。しかし、この明治期の豪華な本は、刊行当時3冊で2円75銭、庶民に手の届く本ではなかった」。「東京板橋の一戸建て借家の家賃2円80銭、上級公務員50円」の時代のお話しだとか。こうした事実は、当時刊行された本を手にとってみなければわからないこと。漱石がどんな読者に受け入れられていたかも、この事実から伺い知ることが出来る。さて、初めて神田神保町の古書店街を歩いたのは、大学1年生のとき。高校入学祝でもらった図書券で、ラートブルフの『著作集第1巻・法哲学』と『著作集第3巻・法学入門』を購入したものの、大学入学後にその他を購入しようとしたら、既にかなり絶版となっていた。そこで、何度も足しげく通い全巻揃えたというのが始まり。小川町にある専門学校に出講していたときには、その日の稼ぎをすべて本につぎ込むことが多かったような気がしないでもない。今では忙しくて古書店巡りのヒマもないが、WEBを検索して購入している。最近では実店舗を構えないで、バーチャル市場でのみ販売という古書店も多くなったようだ。とはいえ、著者が愛書家の言葉として引用するように、「古本屋の商品は、返品のきかない店主のいわば蔵書である。その点を考慮して敬意を払ってみせてもらう」楽しみも失いたくはないものである。ラートブルフ『著作集第1巻・法哲学』(東京大学出版会)ラートブルフ『著作集第3巻・法学入門』(東京大学出版会)樽見博『古本通』(平凡社新書)

2006.07.12

-

漫画で学ぶ時事問題

某国首相に「日本は『アジアの孤児』だが、アメリカは世界の孤児」と言わせたり、イラクと北朝鮮に対する姿勢が違い過ぎると自省する某国大統領に、「(忙しい)大統領も体がふたつ欲しいくらいでしょう」「スタンダードもひとつでは足りないのです」と某国国務長官に言わしめるあたりは、昔から社会ネタには秀でていた漫画家だけあるなあ。と面白く読ませて頂いたのが、いしいひさいち(漫画)・峯正澄(文)の『大問題'06』(創元ライブラリ・文庫)。同書の広告ページでは「いしいひさいち版現代用語の糞知識」とありますが、郵政民営化・クールビズ・ポスト小泉・官製談合・朝日対NHK・国勢調査・ホリエモン・景気の踊り場・中内功・耐震強度偽装・アスベスト・ロンドン同時テロ・コンクラーベ・ハリケーン・愛国無罪・JR福知山線脱線事故・新型インフルエンザ・高校生殺人・愛・地球博・怒鳴るおばちゃん・黒田清子さん・風太くん・ボビー・マジック・若貴確執・宮里藍についての峯正澄の手によるコラムを読めば、2005年がどんな年だったかはそれなりに把握できます。さらに、コラムにそこそこ関連する単行本未収録のいしいひさいちの漫画が掲載されているので(こちらがメインです)、文章を読むのが苦手なキミにでも、きっと読みとおせるでしょう(笑)。但し、それなりの知識がないと、いしいひさいちの面白さを理解することが困難であることは、冒頭の紹介の通りです。なお、本書はシリーズ化されており、1995年以降の各版が存在します。いしいひさいち(漫画)・峯正澄(文) 『大問題'06』(創元ライブラリ・文庫)

2006.07.09

-

ナチズムと強制売春

クリスタ=パウルの『ナチズムと強制売春』(明石書店)は、第三帝国時代にドイツ政府が国家の政策として設置した売春宿(本書での表記に従う)の実態を暴こうとするものである。叙述の中心は強制収容所の中の売春宿であるが、国防軍や親衛隊用の売春宿・外国人労働者用の売春宿についても言及している。強制収容所で収容者が性的虐待を受けたであろうことは想像に難くないが、強制収容所内に売春宿があったことを知ったのは、本書を読んでのことであった。本書の98~99頁には、ブーフェンヴァルト・フロッセンビュルク・ザクセンハウゼンの収容所構内図が掲載されているが、そこにはBordell(売春宿)とはっきり記されているのである。こうした事実を今まで知ることがなかったのはなぜなのだろう。強制収容所内の売春宿で売春を強いられたのは、多くは強制収容所から選抜された女性(ユダヤ人のみならず多数の外国人やドイツ人を含む)であったが、国防軍や親衛隊用の売春宿にいた女性は、自発的意志で売春婦となった女性がいた一方で、売春を強いられたドイツ人女性もいた。ある者は街での売春の科で捉えられた者もあったが、ユダヤ人との関係を疑われただけの者もいたようである。こうした軍関係の売春宿は、軍の規律を保ち、軍人を性病から守るためには不可欠であったが、これは軍の論理である。地域住民から見れば、性犯罪を抑止する効果もあることから、自分や家族が犠牲にならない限りでは黙認する。結果的に、戦争に売春宿は不可欠のものと認識され、そこで売春を強いられる女性の存在については、一切顧みようとしない。それは、日本だけのことではなく、ドイツにおいてもであった。本書では、実際の被害者へのインタビューが数多く掲載されており、収容所での強制売春の実態を具体的に知ることが出来る。戦時強制売春の実態を、個々の被害者の体験を聞いたうえで捉えないと、時に問題点を糊塗してしまうことにもなるだろう。クリスタ=パウル『ナチズムと強制売春』(明石書店)

2006.07.06

-

女子割礼

エジプトで2000年に実施された調査によれば、タハーラ(女子割礼)を受けた女性は、既婚者で97%、11~19歳の未婚者でも78%に達するという数字を冒頭で紹介して、女子割礼の実態と問題に切り込んでいくのが、内海夏子の『ドキュメント女子割礼』(集英社新書)である。『広辞苑(第五版)』(岩波書店)によれば、割礼とは「陰茎包皮を環状に切りとる風習。女子の陰核の一部を切除する場合もある。古来、諸民族間に広く行われ、現今でもユダヤ教徒(生後8日目の男児に施す)・イスラム教徒のほかオーストラリア・アフリカなどの諸族で宗教儀礼・通過儀礼などとして行われる」ものである。本書で扱う女子割礼は、(1)クリトリデクトミー:クリトリス(陰核)の切除・(2)エクシジション:クリトリスの切除に加えて小陰唇も切除・(3)陰部封鎖:上記の切除に加えて膣口の縫合による封鎖・(4)その他:その他女性器への傷害行為の四類型に分類されているが、こうした行為はアフリカ大陸の多くの地域で、現在も実施されているのである。男子の割礼は『旧約聖書』(21~22頁)に以下のように記されているように、宗教的意義が与えられている。しかも、包皮を切り取るだけで男性器の機能に悪影響はないと思われる。(9)神はまた、アブラハムに言われた。「だからあなたも、わたしの契約を守りなさい、あなたも後に続く子孫も。(10)あなたたち、およびあなたの後に続く子孫と、わたしとの間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて、割礼を受ける。(11)包皮の部分を切り取りなさい。これが、わたしとあなたたちとの間の契約のしるしとなる。(12)いつの時代でも、あなたたちの男子はすべて、直系の子孫はもちろんのこと、家で生まれた奴隷も、外国人から買い取った奴隷であなたの子孫でない者も皆、生まれてから八日目に割礼を受けなければならない。(13)あなたの家で生まれた奴隷も、買い取った奴隷も、必ず割礼を受けなければならない。それによって、わたしの契約はあなたの体に記されて永遠の契約となる。(14)包皮の部分を切り取らない無割礼の男がいたなら、その人は民の間から断たれる。わたしの契約を破ったからである。」ところが、女子割礼は女性器を大きく傷つけ機能を減退させる行為である。しかも、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖典にはどこにも記述がない。すなわち、宗教的な意義は存在しないのである。ところが、アフリカ諸国では通過儀礼として行われつづけているのである。その理由は様々に考えられるが、文化や宗教の問題として片付けることは許されないのではないだろうか。相互の文化を尊重するという文化相対主義が、結果的に人間性の否定を是認することがあってはならないのである。『ドキュメント女子割礼』(集英社新書)

2006.07.04

-

検索エンジンの使い方

ある日、知人とスカイプで会話しながらネットサーフィン。発見した情報を伝えて検索を促すと、「出てこない……」との返答。?と思っていろいろ聞いてみると、絞込検索の仕方を知らなかったと判明!「A」「 」(スペース)「B」で「AかつB」の条件検索が出来ます。検索エンジンに限らず、辞書ソフトなどでも同様の検索方法が取られているので、意識することはなかったのですが、情報リテラシーとデジタルデバイドという言葉が想起されました。こうしたことは、当然、世間でも広く認識されているようで、書店に行くといろいろなマニュアル本が出版されていることに気づかされました。こうしたものは必要がなかったので手に取ることもなかったのですが、全くの初心者には有用でしょうから紹介しておきたいと思います。創藝舎の『グーグル完全活用本』(知的生きかた文庫)は、グーグルのマニュアルのような構成。グーグルの検索窓で使用できるコマンドの紹介もあります。ただ、使い方の紹介が中心で活用にまで踏み込めているかはちょっと疑問が残るところです。別冊宝島編集部編の『グーグル明解検索術』(宝島社新書)は、具体的な検索課題にどのように取り組んでいくかという活用例中心の構成。その反面、コマンド一覧のようなページがなく、マニュアルとして活用できるかどうかは若干疑問の残るところでしょうか。どちらも、ディレクトリ型のヤフーに対して、グーグルをロボット型と紹介していますが、最近はヤフーのロボット検索は極めて頻繁にやってきます。ヤフーもロボット型に拡張しつつあるという点を指摘していないのが不思議。逆に、グーグルもディレクトリ型のサービスを提供し始めており、両者が似たサービスになりつつあるようです。ちなみに、グーグルは登録すると画面をカスタマイズ出来て便利ですよ。『グーグル完全活用本』(知的生きかた文庫)『グーグル明解検索術』(宝島社新書)グーグル:http://www.google.co.jp/ヤフー:http://www.yahoo.co.jp/グー:http://www.goo.ne.jp/インフォシーク:http://www.infoseek.co.jp/

2006.06.27

-

予備校が教育を救う?

名古屋大学を卒業後民間企業を経て河合塾に入職し、進学教育本部長などの要職を勤めた丹羽健夫が書き下ろした書が、『予備校が教育を救う』(文春新書)である。「予備校のお話」・「学校のお話」・「大学のお話」の三部構成となっているが、半分は「予備校のお話」に費やされ、さらには河合塾の視点でのみ語られているため普遍性はないと言えるかも知れない。しかし、予備校の内情や河合塾の強さの秘密を伺うことが出来る点では興味深いものがある。たとえば、塾内で用いるオリジナル教材は、複数の講師が会議を経て執筆している点などは、コスト面からは高くなるため中小の予備校には出来ない芸当と言えるかも知れない。さらには、直ちに予備校に収益をもたらすとは思えない分野にも多額の費用を投じている点にも注目したい。中国や韓国の入試問題を翻訳分析し、中国の北京大付属中学と韓国の予備校・大成学院の協力の下、それぞれの国で実施されたテストを解かせて、生徒たちが相互に評価するという興味深いプロジェクトも紹介されている。見方によっては、特定予備校の関係者による自画自賛の書と言えるかも知れないが、予備校側から受験生や高校・大学がどう見えているのかを知ることで、受験生や高校・大学が抱えている問題点を浮き彫りにすることが可能とも言える。日本の教育が抱える問題点を捉える一助にはなると言えるだろう。『予備校が教育を救う』(文春新書)

2006.06.26

-

学校って何だろう

『毎日中学生新聞』に連載された記事をもとに書かれたのが、苅谷剛彦の『学校って何だろう』(ちくま文庫)です。当然、中学生を対象とした内容となっていますが、サブタイトルに「教育の社会学入門」と示されているように、学校教育の現状を捉える手がかりが多く含まれていますから、教育分野を志す高校生や大学生が、あるいは勉強に疲れた高校生や予備校生が手にとってみるのに最適の本といえるかも知れません。第1章「どうして勉強するの?」・第2章「試験の秘密」・第3章「校則はなぜあるの?」・第4章「教科書って何だろう」・第5章「隠れたカリキュラム」・第6章「先生の世界」・第7章「生徒の世界」・第8章「学校と社会のつながり」の全8章で構成されていますが、問いかけに筆者が答える場面はほとんどありません。読者に情報を与えて考えてもらうというスタイルになっています。第1章で興味深かったのは、教室の形が世界共通という指摘。確かに、黒板の前に教師が立ち、それに向かって受講生が座るというスタイルは共通しているようです。第2章では、試験で評価される学力はいわば生産性であるという指摘。短い時間にどれだけ効率良く設問に答えるかという能力は、まさしく学力と言えるのかも知れません。第3章では、教師が「悪法も法なり」とばかり校則に拘泥する理由が説き明かされていて興味深いものでした。少なくとも私は中学の教師には向いていないようです。第4章では、ナショナル・カリキュラムの方向性がもう少し深く分析されていれば……と思った次第。ちなみに、教科書って授業ではどう活用しているのだろう?読めばわかるんだから、授業でことさら読む必要もないわけだしなあ……。第5章では、時間を遵守する習慣を身に付けさせたり、興味の持てないことにも我慢して取り組む忍耐力を習得させているという指摘には納得。留学生ばかりのクラスだと、とりわけそう思うなあ。第6章では、中学校の教諭は週に平均して15.6時間の授業を担当していると936いうデータに注目。15.6時間ということは936分ですから、45分授業だと仮定すると週に21コマくらい。一日あたり4コマ程度というところでしょうか。校務分掌を考えると忙しそうですね。ちなみに、私は週に1730分の講義を担当。1コマ45分だとすれば38コマ以上の授業をやっている計算かぁ……。第7章では、少年犯罪は増えていないという指摘に注目。これは時々指摘されることですが、少年の凶悪犯は昔の方が多かったんですよね。第8章で興味深かったのは、年間の教育関連支出が26兆円に達しているという事実。児童・生徒・学生ひとりあたりに、年間130万円ものコストをかけている国が日本ということです。こうした極めて恵まれた環境に育っていることを知っておくことも大切でしょうね。『学校って何だろう』(ちくま文庫)

2006.06.22

-

会計学入門

ベストセラーは紹介するまでもないと思いつつ、今回は山田真哉の『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(光文社新書)の紹介です。「身近な疑問からはじめる会計学」というサブタイトルが物語るように、身近な事例を素材に会計学の初歩的概念を整理するものです。どう考えても売れているとは思えない「さおだけ屋」を例に利益の出し方を考え、レストランで連結経営を学び、ワリカンでキャッシュフローの意味を考える。誰もが日常に接する事例を用いての会計学への誘いは、全くの素人にも抵抗感なく読み進められると言えるでしょう。ゆったりした文字の割り付け、具体的な事例を用いた話の展開、章末に必ず置かれたまとめ、巻末付録の会計学用語の解説、そして新書には珍しい索引と痒いところに手の届く構成は、まさしくベストセラーの条件を備えているものだと感心させられます。なお、筆者は文学部史学科を卒業後サラリーマンを経て公認会計士になったという経歴の人物。加えて、これまでに『女子大生会計士の事件簿』シリーズで会計を舞台とした小説を多数刊行。近年急速に関心の高まりつつある会計の現場をエンターテイメントにした先駆者でもあります。『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(光文社新書)

2006.06.19

-

和歌の魅力

大量に買い込んだ古典のうち、とりあえず和歌集を読んでみました。朝日新聞に連載されている『折々のうた』の筆者がまとめた『古今集・新古今集』(学研M文庫)です。それぞれの和歌集から代表的な歌を選び、詩的な現代語訳と詳細な解説を付した本書は、古典文法に疎くても十分に楽しめる一冊です。高校時代に接した懐かしい和歌に再開する一方で、初見の和歌も多数。漢詩の影響を受けた技巧にあふれるものや、もののあはれを歌い込む詩情豊かなものなど、ひとつひとつが興味深いものでしたが、その中でも和泉式部のこの歌は、 枕だに 知らねばいはじ 見しままに 君かたるなよ 春の夜のゆめ行きずりの情事とその後の心の動きを見事に折り込んでおり、内容の直裁さとともに驚かされました。現代語訳は本書を読んでもらうとしても、枕さえ知らないということは、枕さえない場所での偶発的な情事。春の夜の夢は夢として心にしまい、他言しちゃダメよ!と和泉式部が語る相手は、いったいどんな男性だったのでしょう。そんなことを言われてみたいものです。「ぎつぎに恋の遍歴を重ね、敦道親王との関係では世間の非難を浴びた式部は、道長から〈うかれ女〉といわれたように、奔放な生涯を送った」(大隅和雄「和泉式部」・『世界大百科事典』平凡社)と評される和泉式部は、高校の授業では扱いにくい存在だったのでしょうね。でも、こんなに魅力的な歌を、授業で紹介しないとは!大岡信フォーラム『古今集・新古今集』(学研M文庫)

2006.06.15

-

古典に接する

政治・経済・社会・思想ばかりじゃなく、他の分野の本も紹介できないかと思っていたら、一般の新書なのに高校生向けのタイトルを付したものが新刊書として登場していたので、ひとつ紹介してみんとて読めるなり(笑)。それが、鈴木日出男の『高校生のための古文キーワード100』(ちくま新書)です。内容は古文を理解するのに欠かせない100の用語の解説で、内容としては辞書を詳しくした印象のもの。配列も50音順なので、無味乾燥と思われるかも知れませんが、辞書と違って紙幅にゆとりがあるため、解説が丁寧となっているだけでなく、用例も豊富。その用例は現代語訳のみならず、その文章の背景にまで言及していて、原典を読んでみようかと思わせるに十分の内容です。「あはれ」の項目では、お約束の基本事項も「「をかし」が理知的な感懐から出ているのに対して、「あはれ」はあくまでも、しみじみとした主情的な感懐にもとづく」と説明され、「をかし」を多用する『枕草子』と、「あはれ」を多用する『源氏物語』の対比も示されています。高校生の頃は「をかし」の機微に魅力を感じましたが、最近は齢を重ねたせいか「あはれ」にも共感。いろいろな原典からの引用に、「君がため春の野に出て若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ」(古今集・春上)なんていう懐かしい和歌に再び出会ったり、既に初老の域に達した源氏の下にわずか13歳の三の宮が嫁下した際に、「うつくしき子どもの心地して、なまめかしうをかしげなり」などとうそぶく源氏に、羨ましいぞっ!と思ったり……(汗)。というわけで、いろいろ古典を購入してしまいました。『高校生のための古文キーワード100』(ちくま新書)

2006.06.13

-

先人たちの「憲法」観

「憲法を創設するの精神は第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり。故に憲法に於て臣民の権利を列記せず、只責任のみを記載せば憲法を設くるの必要なし」(原文のカタカナはひらがなに変換)と語ったのは、大日本帝国憲法の制定に大きく関わった伊藤博文首相。それに対し、森有礼文相は、「臣民の財産及言論の自由等は人民の天然所持する所のもの」(同)と断言。憲法に記載する必要はないと語っています(清水伸『帝国憲法制定会議』)。こうした議論が、明治憲法の発布直前である1888年になされていたのは、驚きというべきではないでしょうか。最近の改憲論の中には、立憲主義の本質を見失った妄言とも言うべき議論すら見られます。国会の憲法調査会の活動を詳しく知れば知るほど、うすっぺらな憲法観がもたらす危険な言説に愕然とせざるを得ません。樋口陽一の『先人たちの「憲法」観』(岩波ブックレット)は、明治から昭和に至る先人たちが、憲法をどのように捉えたかを手短にまとめた好著です。高校生でも学ぶ中江兆民の「恢復的民権」と「恩賜的民権」の対比や、2002/05/25に紹介した夏目漱石の「個人主義」なども掲載されています。さらには、日本が立憲主義を明確に放棄した「国体明徴に関する政府声名」も掲載。日本の憲法史を学ぶ上で不可欠な文献・資料を紹介しているという点で、初学者がまず手にとってみるべきガイドブックと言えるでしょう。さらに、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(日本国憲法第97条)である基本的人権は、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(第12条)という使命を国民は負っていることも忘れてはなりません。憲法は国家権力を抑制するために国家に遵守を求めたものですが、それが実際に遵守されているかどうかを監視する義務は、国民が負っているのです。『先人たちの「憲法」観』(岩波ブックレット)

2006.06.11

-

問題集もブックガイドブック!

今週はブックガイドブックの紹介という方針に決定。昨日は、作家に焦点をあてた本の紹介であったので、今日は読解に焦点をあてた本を……というわけで、入試現代文の問題集の紹介。現代文の問題集は、青年期に読むべき良書を素材にしているため、格好のブックガイドとなっているのです。長く予備校(一橋学院)で教鞭を取って来た著者が執筆したのが、加藤まさをの『入試現代文の原点』(英潮社)です。本書は、入試で合否を左右する評論文を中心に小説・エッセイなど22題の入試問題をテーマごとに分類して、それぞれの問題ごとに「筆者と出典」で著者と著作についての簡単な解説を付した上で、「読解の原点」で問題の素材として引用されたリード文を詳しく説明し、「解法の原点」で設問ごとに詳しく解説するという丁寧な構成となっています。まさしく、予備校の授業展開そのものの内容ですね。著者自身が「本書の使い方」で「時間を制限せずに、何分でも何時間でもウンウンうなって考えこんで、それでもわからないときはあきらめよう。いくらがんばっても、諸君は一題あたり二時間ももたないだろうから。けれども、そのウンウンうなって考えこむことが思考力を高めるのだ。たとえ根拠が見つからなくても確実に効果があるのだ」と記すように、安易な学習方法は勧めていません。わからないからといって投げ出さずに、しっかり考える習慣をつけることは、すべての教科学習に貢献するものです。『入試現代文の原点』(英潮社)

2006.06.08

-

小説50

『読売ウイークリー』に連載中の「著者からのメッセージ」を再構成したものが、『小説50』(生活情報センター)です。「著者からのメッセージ」とは、話題の書を上梓した作家へのインタビューをまとめたもの。個性あふれる作家へのインタビューを担うのは、ライターの森恵子と高橋誠。作家のすべての作品を読んでからインタビューに臨むほどの誠実さが、作家からの魅力的な言葉を引き出しているようです。小説はほとんど読まないのですが、さすがに50人もの作家が紹介されていると、多少は読んだことのある作家も。すべての作家にインタビュー時に撮影された写真が掲載されており、それが作家を身近なものに感じさせてくれます。名前だけは知っていても、姿形までは知らないですからね。さらに、対象となった書籍の写真も掲載されており、そのすべてが表紙と背表紙の両方が見える角度からの撮影で、モノクロとはいえ装丁の印象がきちんと伝わって来ます。欲を言えば、書籍の版型が併記されていればなお良かったかも知れません。『小説50』(生活情報センター)

2006.06.06

-

プロパガンダ(propaganda)

『岩波国語辞典第5版』によれば、「宣伝。特に、特定の主義・思想についての(政治的な)宣伝。」と定義されるのがプロパガンダ。このプロパガンダを巧みに利用したのがナチス(国家社会主義ドイツ労働者党・NSDAP)。その立役者がゲッベルス(Joseph Paul Goebbels)である。彼は、ナチスの機関紙の編集で頭角を現し、1928年に国会議員に、1933年にヒトラー政権が誕生すると同時に新設された宣伝相に就任した。宣伝の手段は、新聞・雑誌・書籍・ポスターといった既存のメディアのみならず、当時の最先端のメディアであるラジオ・映画も総動員されている。それらのうち、誰にでもわかりやすいのがポスターや映画といった画像・映像情報。それらのうち、絵画や写真をベースとした様々な宣伝媒体を中心に紹介するものが、柘植久慶の『ヒトラー時代のデザイン』(小学館文庫)である。これは、著者のコレクションを画像で紹介するもので、デザインそのものの分析には至ってはいない。しかし、そうした分析や評価が加えられていないため、自分自身でそのデザインの特性や隠された意図を考えることができると言えるかも知れない。また、アニメーションの世界では、悪役がドイツ人風の名前が付けられていたり、その着衣がナチスの親衛隊員風であったりすることもある。そうした演出の意図がどこにあるのかということを考えることも、メディアに対する批判的な精神を涵養するものとなるのではないだろうか。なお、同時代の優れた映像作品としては、レニ=リーフェンシュタール(Leni Riefenstahl)の『意志の勝利(Triumph des Willens)』および『オリンピア』である。『意志の勝利』はニュルンベルクにおけるナチス党大会の記録。『オリンピア』はベルリン・オリンピックの記録である。どちらも、巧みなカメラワークと映像処理が高く評価される一方、民族的英雄主義に迎合するナチスのプロパガンダ映画の烙印も押されることになる。『意志の勝利』はドイツでは上映が禁じられており、日本でも発売されていないが、アマゾンなどのバーチャルモールではリージョンフリーの英語版(Triumph of the Will)DVDを入手することが可能である。ちなみに、純粋に映像作品であるため、日本語字幕がなくてもほとんど支障はない。他方、『オリンピア』は二部構成となっており、それぞれ『民族の祭典』と『美の祭典』として日本においてもDVDがリリースされている。『岩波国語辞典第6版』『岩波国語辞典第6版(横組版)』『ヒトラー時代のデザイン』(小学館文庫)

2006.06.04

-

メディア・リテラシー

リテラシー(literacy)というのは、本来は読み書きの能力のことを意味するが、そこから発展して様々なものを活用する能力も意味する。したがって、メディア(media)・リテラシーというのは、メディア、すなわち、新聞や雑誌あるいはテレビやラジオといった情報伝達媒体を活用する能力のことである。ところで、私事であるが、高校生の頃は全国紙とブロック紙を併読し、さらにはTIMEも購読していた(もちろん、TIMEは眺めるだけだが……)。すると、同じ出来事が全く異なった報じられ方をすることに気づかざるを得なかった。ブロック紙で一面で扱われることが、全国紙では必ずしもそうではないことに気づくわけである。さらには、アメリカの視点と日本の視点の違いも知ることになる。しかし、その時点で気づいていないことに上京して気づかされた。同じ全国紙とはいえ、各本社の編集は独自となるため、地元関連の情報は東京版とはやはり大きく異なっていた。加えて、TIMEもアジア版とその他では大きく違っていたことに、新宿・紀伊國屋の洋書売場で初めて知ることになる。このように、同じタイトルのメディアですら内容が異なっているのだから、当然、それぞれのメディアでは報じられる内容も編集の切り口も当然異なっている。しかし、それを意識しないで接していると、自分が見聞きした情報が総てであると勘違いすることも多い。したがって、メディア・リテラシーを高める必要性が生じるのである。菅谷明子の『メディア・リテラシー』(岩波新書)は、そのサブタイトルである「世界の現場から」が物語るように、著者が実際に取材に赴いたイギリス・カナダ・アメリカのメディア教育の現状とマルチメディア時代のリテラシーをジャーナリスティックな視点で取りまとめた入門的なレポートである。この報告でいちばん驚かされたのは、紹介されたどの国もメディア教育を各国の"国語"の時間で取り扱っていること。日本の国語教育は、古典はもちろんのこと現代文でも偉大な文豪や著名な評論家の名文を読み解く授業が中心のような印象がある。ところが、現実の生活では、新聞に折り込まれたスーパーの広告・テレビで繰り返し放送されるCM・ネットサーフィンで接する多様な情報……。これらは、いずれも、文字をベースにしつつも多様な表現方法を組み合わせた多様なメディアの情報である。そう考えれば、まさしく"国語"の領域といえる。こうした情報を読み解くことも、とりわけ一般の生活においては重要となる。ところが、現在の中等教育においては、これらのメディア教育にほとんど配慮されていない。主体性を喪失した受動的な大衆を育んで、国家に隷属させようとしているのでは?という穿った見方すら、杞憂と笑い飛ばすわけにはいかないような気がしてならない。ちなみに、学習指導要領によれば高等学校国語科の目標は、「国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力を伸ばし心情を豊かにし、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる」ことである。学習指導要領(文部科学省)『メディア・リテラシー』(岩波新書)

2006.06.01

-

自分で調べる技術

国民が必要とする情報の公開・開示を求める権利を知る権利という。これは、いわゆる新しい人権であり、憲法に明文の規定はない。しかし、博多駅フィルム提出命令事件や外務省機密漏洩事件の最高裁決定では、報道の自由が知る権利に奉仕することを明言している。ところが、実際に国民が自ら知ろうと思わなければ知る権利は行使されるものではない。また、知ろうと思っても情報の入手方法がわからなければ知り得ないのも事実である。確かに報道の自由は知る権利に奉仕しているのであろうが、報道がすべてではない。そこで、我々自身が情報を収集し分析する能力を高めなければならない。こうした視点で執筆されたものが、宮内泰介の『自分で調べる技術』(岩波アクティブ新書)である。サブタイトルに「市民のための調査入門」とある点に注目して欲しい。「誰かにおまかせするのではなく、自分たち自身で問題を発見し、問題を解決していく」ことの大切さを著者は説いているのである。しかし、理念だけでは始まらない。より具体的な調査方法を丹念に示しているのがこの本である。雑誌記事を探すにはどうしたらよいのか?本を探すには?新聞記事の活用は?統計データは?といった具体的な調査方法を提示しつつ、フィールドワークの重要性や陥りやすい罠も指摘。さらに、情報のまとめ方やプレゼンテーション方法にも言及している。したがって、大学生がレポートを作成するための手順がすべて示されており、レポート作成の基礎知識を得られる好著といえる。いずれも、当たり前の情報とは思うものの、必要な情報が過不足なく示されている点では、類書には見られない親切さである。途中で練習問題も挿入されており、学習者への配慮も十分なされている点も評価できる。インターネットが普及した結果、以前とは比べ物にならないほど手軽に情報を集めることが出来るようになっている。しかし、そのことに気づかない、あるいは気づこうとしない人が多数い存在しているのも事実。そこで、本書を利用して、情報リテラシーを高めて行こう!NDL-OPAC 国立国会図書館 収蔵資料データベースNACSIS Webcat 全国大学図書館 収蔵資料データベースNACSIS Webcat plus (連想検索機能あり)沖縄タイムス(全記事検索機能あり)総務省統計局総務省統計局 統計データ・ポータルサイト法令データ提供システム『自分で調べる技術』(岩波アクティブ新書)

2006.05.30

-

ブックカバー

書店で本を購入すると、希望すればカバーをかけてくれます。最近はアマゾン・BK1・楽天ブックスなどのネット書店で購入することが多いので、自分でカバーを作っています。といっても、前年度配布したプリント類の余り(笑)。片面印刷のものは他の用途にも使用できますが、両面印刷だと……。そこで、ブックカバーに転用。ただ、電車の車内で立って本を読んでいると、座席に座っている人が不思議そうに見つめることも。両面印刷のプリントというのは、実は普通の本そのものの内容。本のカバーに本が使用されているように見えますからね。そこで、最近は市販のブックカバーも使用しています。安くてそれなりに見えるおすすめのカバーはこちら。 HSブックカバー HSブック&カードホルダー残念ながら、オンラインショップでは扱いがないようです。いろいろ検索してみると、ほとんどが文庫本用なんですね。車内で読むのに手ごろな版形ということから多いのでしょうが、それ以上に最近は版形が多様化していて、文庫<新書<B6<四六<A5という形に収まらなくなってきているからかも知れません。また、本も売れなくなっているようですし……。とはいえ、探せばいろいろあるのも事実。文庫用でおすすめがこちら。革製のわりに980円と格安なのは、リサイクル品だからだとか。ちなみに、書店カバーのお気に入りは、母校(学部)の生協書店。もうひとつは、神保町というより小川町に近い古書店。非常に凝ったデザインで、自分のオリジナルカバーを作ってみたいと思わせるほどのものでした。で、その昔、オリジナルカバーをリソグラフで印刷してみたことがあります。今でも在庫があるので、お気に入りの本には使用中。こうしたブックカバーへの思い入れは、愛書家なら当然あるようでこんな本も見つけました。『カバー、おかけしますか?』(出版ニュース社)

2006.05.28

-

個人主義と国家主義

『私の個人主義』(講談社学術文庫)というのは、夏目漱石(1867~1916)が1914年11月25日に学習院で行った講演会の記録です。この作品については、「『私の個人主義』では、他者に迎合し自己を見失った他人本位な生き方を否定し、伝統的な社会関係から解放され自我の内面的欲求に素直に従う自己本位の生き方を主張した。こうした作品に共通に見られるものは、個人主義に立脚した近代的自我の確立という課題である。」(講義録)と授業では紹介しています。1914年といえば第一次世界大戦の勃発した年。日本は日英同盟により連合国の一員として参戦しています。さらに、1889年には大日本帝国憲法が、1890年には教育勅語が発布され、天皇中心の政治体制、すなわち国体を確立しつつあった時代です。この頃には、明治の欧化政策や民権論への反動として国家主義も台頭して来ました。こうした情勢の中で個人主義を説いた漱石の思いは、何だったのでしょうか。講演会の終盤に、「国家は大切かも知れないが、そう朝から晩まで国家国家といってあたかも国家に取り付かれたような真似は到底我々に出来る話ではない」と語った後に、人はそれぞれの生活を自分のために送りつつも、結果的に社会に貢献しているという話を展開していることがヒントなのかも知れません。そう考えると、愛国心というものは教えられるものではなく、日々の生活の中で醸成されるものだと実感せざるを得ません。その意味では、愛国心を声高に叫ぶ政治家にこそ読んでもらいたい一冊と言えるでしょう。なお、講談社学術文庫版の『私の個人主義』には、1911年8月に関西で行われた朝日新聞社主催の講演会における記録も4編収録されています。講演会録ということで、夏目漱石の息づかいが直接伝わって来て、彼のひととなりを知るよい手がかりとなります。『私の個人主義』(講談社学術文庫)

2006.05.25

-

哲学史

大学の講義はどんな水準で行われているのかを知るのにちょうど良い読物が、木田元の『反哲学史』(講談社学術文庫)です。「哲学史」ではなく「反哲学史」というタイトルになっている理由はさておき、これは、文学部教養課程の哲学用に作成した講義ノートをベースに書かれたものですから、高等学校の倫理の知識があれば十分読みこなせるものです。したがって、大学生はもちろん、高校生にもお薦めの一冊です。叙述は、自然哲学から始まり、ソクラテス・プラトン・アリストテレスといったギリシアに、紙幅の6割くらいを費やしているため、ギリシア哲学の内容が非常によくわかります。デカルトに始まる近代哲学は、カント・ヘーゲルを経て実存主義へと導かれます。現代の哲学については、概略が、いわば蛇足のように付されているのみとなります。というのは、筆者の『現代の哲学』(講談社学術文庫)が既に公刊されているためです。したがって、本書を読み終えて、さらに現代の哲学に関心を持った場合には、続けて読むと良いでしょう。なお、今回久しぶりに読み返して思ったことは、筆者が大学でこの講義をしていた頃に、まさしく同じキャンパスで学んでいたにもかかわらず、一度も講義に出なかったこと。教職課程を履修していた関係で文学部には出入りしていたのですが、出席を取る講義が多いせいか、受講意欲の低い学生も教室にたくさんいて、私語が多くて閉口していたからかもしれません。法学部の講義は六法をめくる音しかしませんでしたからねえ……。まあ、それはそれで異常な風景だったかも。ちなみに、デカルトまではすらすら読めのですが、カントとヘーゲルでは行きつ戻りつでした。やはり、この二人が私にとっては課題のようです。学部のゼミでは、ヘーゲルの『法の哲学』を読んでいましたが、他のゼミナリステン(私を入れて3人しかいませんでしたが)の緻密であったり、あるいは自由であったりした解釈を妬みつつ、自分の読解力のなさを呪ったものです。なお、学部のゼミ論は、新カント派を基礎とした価値相対主義の民主主義論だったと記しておきましょう。中身なんて恥ずかしくて書けませんが(笑)。『反哲学史』(講談社学術文庫)『現代の哲学』(講談社学術文庫)

2006.05.23

-

まちづくりと景観

都市計画といえば、国や地方公共団体などの行政サイドからみた都市の開発をイメージさせますが、"まちづくり"と表現すると、生活者の視点から見た豊かな街の形成という印象を与えるように感じられます。こうした"まちづくり"の視点から都市景観を論じたものが、田村明の『まちづくりと景観』(岩波新書)です。著者は、工学部で建築を学んだ後、さらに法学部で法律と政治も修め、主に地方公共団体で都市計画に携わった経験から、都市景観やまちづくりに関する啓蒙的な著書を多数出版していますが、2004年の景観法の制定を契機として書かれたものが本書です。この本の序章で示されている小布施町での取り組み事例は、町の文化事業と民間企業の投資計画に周辺住民も協力した結果、総合的な再開発と落ち着いた街並を両立させた有名な成功例のようです。一度散策してみたいと思って検索してみたところ、(遊)OZAKI組というサイトにある栗と北斎とまちづくりというレポートに、上記の小布施町における修景事業が見渡せる写真が掲載されていました。やはり、実際に歩いてみたいものです。でも、休みがないorz。『まちづくりと景観』(岩波新書)小布施堂北斎館高井鴻山記念館小布施町法令データ提供システム

2006.05.21

-

間取りと暮らし

東西南向きのコの字型のマンションを購入する際に思ったことは、なぜ北向きのリビングがないのか?ということ。まあ、常識的には南向きがいちばん良いと思われがちですが、南向きでは部屋から見える景色は逆光となり、必ずしも美しいとはいえません。我が家の場合は、南側に古刹と門前街が、北側には吊り橋とその奥に郊外の市街地が広がります。したがって、北側を見ながら生活するというのもひとつの選択肢ではあったのです。結局は、無難に南向きの部屋を選択し、リビングからは五重塔を見て暮らしていますが、北側の書斎から見える川辺の風景もお気に入り。とはいえ、北面の部屋は冬場は寒いのも事実。南面のリビングとそれに続く和室は、厳冬期でも暖房なしで最低温度が18度程度にしか下がりませんから、ほとんど暖房を必要としません。それに対して北面の部屋は15度を大きく下まわり、暖房なしでの生活は考えられません。したがって、日本人の南向き信仰とでもいうべき南面家屋への強い思い入れが誕生したのでしょうが、それは北半球に属するからでもあります。家屋の間取りは、その地域に適した暮らしと密接にかかわっているはずですから、地理学的な、あるいは文化人類学的な考察も可能となりそうです。このような視点を持って、日本家屋の間取りの変遷を時代を追って紹介するとともに、そこから読み取れる日本人の生活意識にも触れているのが、服部岑生の『「間取り」の世界地図』(青春新書)です。前半は日本家屋に焦点が絞られていますが、終盤では世界の家屋にも触れられており、サブタイトルに示された「暮らしの智恵としきたり」についても言及されています。ただし、どちらかというと間取りと生活の紹介に力点を置いた軽い読物と言えるでしょう。『「間取り」の世界地図』(青春新書)

2006.05.18

-

情報教育の重要性

ホームページを仕事に活かしたいと語る知人が、ようやく重い腰を上げてとりあえずmixiに参加。2か月間に数件の日記を書いているのだけど、仕事に差し障りの出かねないことまで平然としたためている。本名で登録しているのでさすがに心配。さりげなく、そして繰り返し問題点を伝えてみたものの反応がない。仕方がないので直言……。インターネットは気軽に参加できるものの、それが世界中の人に公開されていることに気づかない人が多いのでは?匿名性を完全に確保した状態でも、知らず知らずに個人を特定できる情報を開示していることも少なくない。そのあたりに注意を十分払った上で、情報を交換したりコミュニケーションを楽しんだりしたいもの。さて、こうした情報社会における作法を学ぶ機会は、現在なら高等学校情報科の授業で可能。ところが、情報科教育はPCスキルだけではなく、著作権管理などの法知識や、コミュニケーションの在り方を考える倫理的側面もあり、実は総合力が問われる科目。新しい科目ということもあり、それを担える教師も少ないのが実情。その中で、早くから情報教育に携わって来た専門家によって書かれた情報科教育のテキストが、辰巳丈夫の『情報化社会と情報倫理(第2版)』である。情報化社会の到来から書き起こし、知的所有権とプライバシー、情報倫理、情報危機管理と一通りの知識を授けた後に、ケースススタディで総合的に学習させるような構成となっている。さらに、付録として学校における実践のてびきも掲載。したがって、教員志望の大学生のみならず、現職の教職員にも大きな示唆を与える好著といえる。それ以上に、中高生にもその両親とともに読んでもらいたい書である。インターネットリテラシーは、単にPCスキルを上げることで解決するわけではないことがよく分かると思う。『情報化社会と情報倫理(第2版)』

2006.05.16

全106件 (106件中 1-50件目)