全103件 (103件中 1-50件目)

-

ちょい投げ回帰

今年の初め頃、通勤途中に車に跳ねられまして、右上腕骨折の重傷を負ってしまいました。何とも痛々しいバキ折れ方をしております。ホントに痛かった(TT)手術の結果、改造人間になってしまった私。そして、8カ月以上の療養・リハビリの末、久々に投げ釣りに行ってきましたが、体力が衰えているのもありますが、後遺症が残って満足に投げ竿が振れません。もう、こういったフルスペックの投げ竿と、クソ重いパワーエアロを使って投げ釣りをするのは難しい体になってしまいました。50ⅿくらいしか飛ばない(TT)事故前からこういう一般的な投げ釣りタックルは、非力な自分にはあまり向いていないとは思ってましたが、大物を狙う上では必要なスペックではあった訳です。しかし、満足にフルキャストできないと、ポイントにも中々届きませんので、軽量なタックルへの切り替えを考えざるを得ない状況です。一昔前のサーフリーダーEVなどは、ライトからヘビーまで長短織り交ぜ、非常に幅広いラインナップでしたが、昨今の現行品を見渡すと、ほとんどが4ⅿ級の30号前後ばかりで、短いライト投げ竿というものがほとんど見当たりません。これも、投げ釣り人口の減少と、効率化・コストダウンの成れの果てなのでしょう。ラインナップは少なく、価格はアホみたいに高いものばかり充実している印象です。まあしかし、少ない選択肢の中から、何とか今の自分にも使いこなせるタックルを選んでみます。【キャスティズムT 20-365V】※重量:290g 415CX‐Tは440gこんな高価な竿はいらないんですけど、ライト級で現行在庫のあるものだと、これくらいしかありませんでした。昔のサーフリーダーでこのクラスをオークションなどで探すと、美品だと当時の販売価格を超えているようなものもあります。やはり無いものはみんな欲しがる訳で、値段のことは言ってられないんでしょう。まあ私も歳も取ってきましたしね。終(つい)のタックルという訳です(^^;しかしライトクラスとはいえ、本気モードの3本継ぎで、バットパワーを重視して作られているそうです。そして、昔から考えていたリールの組み合わせは、こちらです。【アオリマチックBR LT3000D】※重量:280g パワーエアロは565gいわゆるヤエン釣り用ですが、我々置き竿投げ釣り師にとってツインドラグ/クイックドラグは必須装備ですので、ライトタックルでそういった機能を求めると、これが意外にいいんじゃないかと思ってました。シマノにもアオリスタとかありますが、あれはリアドラグのみしか装備しておりませんので、ドラグ耐力が低いんですよね。2~4㎏程度とか。これはクラッチの前後でフロントドラグとリアドラグ(フリー用)を瞬時に切り替え出来ますし、フロントドラグの最大荷重は12㎏と、大物投げ釣りとしても十分対応できるレベルです。現行機にはオートリターン機構が装備されていないのが唯一残念なところです。以前の、プロサーフ/パワーエアロの組み合わせ1005gから一気にー435g減量し、合計570gの超軽量タックルになりました。リールとロッドの重量バランスが非常によく、持ち重りしません。ホントに、親子ぐらいのサイズ感の違いです。リールシート位置も68cmと、振り抜きも軽快です。これなら80代になっても振れるぜ!(笑)やはり3本継ぎは仕舞寸法が長くなりますが、自分は竿のセッティングが早いので割と好きですね。近年、釣りにもあまり行けなくなってしまい、今までの投げ竿とリールはほとんど処分してしまいましたが、懐かしのじゃこスぺが健在です(笑)こいつで久しぶりに年末釣行に行こうかと思ってます。ちょっと早いですが、皆様、良いお年を。

2024年12月17日

コメント(4)

-

あの頃のタックルボックス

お久しぶりです。生きております。歳を取ると、やたらと昔の思い出に浸る癖が出てきてしまい、今回も思い出のタックルコーナーの様相を呈した記事になっております。お暇な方はお付き合いください。自分がブラックバスのルアー釣りに夢中になっていた時期は、1982~1986年頃(小4~中3)で、この辺りを釣具全般の黄金時代だったと感じる方も多いんじゃないでしょうか。それはルアーも例外ではなく、ダイワのカタログを眺めるたびに色とりどりの舶来ルアーに目を奪われ、両開き3段トレーのタックルボックスに舶来ルアーがぎっしりと詰め込まれている光景に羨望の眼差しを送ってました。【1982年 カタログ】※画像単独で開くと、大きく見れます。ラパラ、スィンフィン、レーベル、アーボガスト、バグリー等。家が裕福な子は、小学生の分際でこれらを買い集め、ツネミのプレゼント券を大量に手に入れ、巨大なラパラステッカーをタックルボックスにこれ見よがしに貼っておりました。自分もダイワのランカーボックスに、ダイワ、コーモラン(笑)、パチ物のスプーン・スピナー類を主体としたしょぼい布陣で集めてましたが、やがて中学生になると舶来物も多く集めだし、今見れば全部お宝としか言えないようなラインナップだったと思います。当時のタックルボックスは正に夢が詰まった宝箱であり、開くと輝く光景がそこに広がりました。当時のルアーはほぼ残ってませんが、それを再現したくて、記憶を頼りに当時所有していたものや欲しくても入手出来なかったものを中心に集めています。また、完全に当時物でなくても、ほぼ形状が変わらないものは拘らずに集めています。【ダイワ ファントム2060】このタックルボックスはチームダイワのステッカーが貼られたバージョンです。TDブランドは1989年頃から展開されていたみたいなので、自分の世代じゃないですが、このボックス自体の設計は80年代初頭からずっと変わらず、フェンウィックやオールドパルのボックスもダイワでOEM生産されてたのか、全く同じ形状で販売されてました。TDブランド品だと同じ形でもさほどオールド判定されずに今でも割と安く買えます。これは980円で落札しました。ビンテージ好きな方々のアムコ等のボックスと比べると安物ですが、これが当時の少年たちのスタンダードです。これを自転車の荷台にゴムひもで括り付け、ロッドを肩で担いで野池に行くのです。自分の中学生時代の80年代のタックルボックスとはこんな感じでした。とはいえ、思い入れがあっても、あまりにも高騰しているものは入手を断念してます。ボックスを開くと、トレーがスライド展開するのが何しろカッコよくて、段数が多いほど偉いと思ってました(笑)そして、入れるルアーを並べ替えるのが楽しかったです。本当におもちゃ箱ですね。見ているだけで楽しい。ボックス底部には、リールやライン、ワームやジグヘッドなどの小物を収納。こういった釣りに行く前の準備が非常にワクワクしていましたし、それは今も変わりません。すこし中身の紹介を。【タックルハウス ツインクルVIVY】当時、自分が所有していた中で一番高価なルアーは、タックルハウスのツインクル(¥2,800)でした。友達に頼み込んで、複数のルアーとトレードしてもらった思い出があります。入手したので追加で載せます。当時所有してたのは、これのパープルカラーでしたが、元々マイナーな高級ハンドメイドルアーなので、そこまでドンピシャのものは見つかりませんでした。写真では分かりにくいですが、このミノーは背中側が分厚くて独特の形状をしております。当時、このルアーを初下ろしするのは琵琶湖だ!などとのたまっておりました。中学生ごときには過ぎたる高級品でした。【ラパラ ミニファットラップ】これらは全て80年代のフィンランド製と思いますが自信ないです。まあどっちでもええか。ラパラは長年の販売流通数も膨大にあるので、古いものも比較的安く買え、希少価値はそこまで高くなりませんが、コレクションのし易さはあります。そこはへドンと似てますね。ミニファットラップはその小ささと可愛さでかなり人気がありますが、レッドヘッドなどは相場が高くて手が出ません。※写真のレッドヘッドはF-3です(笑)自分にとって舶来ルアーとは正にラパラであり、小学校低学年の時に見た釣具屋のショーケースにズラリと並ぶ色とりどりのラパラ達は脳裏から離れません。今でもたまに80年代のボックス入り新品がオークションに出ますが、皆さんえらい金額で競り合ってます。この人たちも自分と同じく、当時の釣具屋の情景が忘れられず、思い出のかけらを集めているのでしょう。ツネミのプレゼント券にも本当に思い入れがあります。このプレゼント券は1993年のものですが、ミニカタログも付属していて、なかなか充実していました。楽しいおまけです。【スィンフィン スケールカラー】スィンフィンと言えばこのスケールカラーのイメージが一番強烈です。シルバー地の鱗模様に背中のグラデーション。金属的な光沢を持った、一目でスィンフィンと分かるカラーです。単純なのに唯一無二の個性があります。リップ裏の印刷も独特で味があります。【レーベル ナチュラルプリントルアー】今見ても、そのリアルなカラーリングは他の追随を許しません。というか、近年のルアーは、塗装・カラーリングが明らかに80年代のものよりお粗末というか劣化しているように見えます。復刻版とかでも、なんか印刷が機械的で雑なんですよね。ルアーに関して、リアルさと釣果は比例しないと思いますが、他のメーカーには真似できなかったリアルカラーは、一目でレーベルルアーだと認識できます。ベイトフィッシュシリーズのベビーバスです。本物と見紛うリアルさですね。このルアーは当時入手することが出来ませんでしたが、非常に思い入れがあります。クローフィッシュは、ザリガニルアーの元祖です。本物のザリガニから型取りした話は有名で、リアルなのは当然ですね。複雑な凹凸に沿って繊細な印刷が施されています。【バグリー バルサクランク類】アメリカンルアーの中でも、バルサ材に拘り続けたメーカーです。当時、自分が所有していたホットタイガーカラーに思い入れがあります。チャートリュースの派手な色合いがタックルボックスの中で映えました。他のカラーも凝った塗装で作りが丁寧です。バグリーは何度もの復刻や生産地の変更で、細かい作りの違いが把握出来ないくらいあるらしいので、年代判定がかなり難しく、私もバグリーに全く詳しくないので、この中で80年代品は恐らく2~3個と思われます。近年、バルサ製がどんどん廃版になり、プラ製に移行しているみたいです。残念ですが、コストや時代の流れで仕方ないのでしょう。非常に美しいSH4カラー。何工程の塗装が施されているのか。【バルサ50 ホワイトコーチ】国産ハンドメイドルアーの孤高の存在ですね。これらはザウルス期のもので、箱に入っている奴以外は全てベイブサイズです。当時は高くて全く手が出ないどころか、実物を見ることさえ稀でした。顔の表情が非常に可愛いですね。バルサ50のホワイトコーチカラーは、他メーカー品のとは異なる唯一無二の魅力があります。今現在、当時物だろうと後期物だろうと、状態のいいオリジナルはとんでもない相場で、完全なコレクターアイテムになってます。【ゲーリーヤマモト フラグラブ】1985年から輸入販売が開始されたゲーリーヤマモト。ゲーリーヤマモトって誰?なんか知らんけど凄い名前のインパクトや!(笑)つりトップで初めてフラグラブの紹介記事を見たときの衝撃は、今でも忘れられません。それまでワームなんてミミズみたいな形しか見たことありませんでしたが、これは頭にフサフサが付いている! すさまじく釣れるとの触れ込みで、早速自分も1袋 1000円くらいで購入しましたが、釣れませんでしたが(--;私と同じ年代にブラックバス釣りを楽しんでいた方々には、刺さる部分もあったんではないでしょうか。私にとって当時のタックルボックスは、少年時代の思い出が詰まった玉手箱です。たまに眺めるくらいですが、朝から晩まで毎日が楽しかったあの頃の気持ちを少し思い出せるだけで、日々の悩みや重圧から一瞬だけ解放されるのです。

2024年05月17日

コメント(2)

-

投げ釣り 全

最近、釣りにもなかなか行けないので、釣りの本などをオークションで物色したりしてますが、投げ釣り師にとっての聖書、コーランのような書物を入手しました。【投げ釣り 全 小西和人 著 昭和42年発行】昭和42年といえば1967年で今から54年前です。入手したこの本、古ぼけている以外はほとんど痛みが無く、かなり状態が良いです。現存するだけでも貴重ですよね。当時の著者。隣にいる子供は、小西英人氏でしょうか。戦後から、日本の磯釣り・投げ釣りを牽引してきた氏のキャッチフレーズである『楽しみを釣る』は、すでにこの著書で登場しています。内容は、道具の歴史・考察から対象魚別の釣り方など、多岐にわたります。60年代から投げ釣りの対象魚としてカワハギやマダイまで扱われていたのは意外です。投げ方のハウツーから、スポーツキャスティング競技までぽんこちマニアには貴重な資料が。オリム全盛期なのがよく分かります。竿やリールだけでなく、クーラーや天秤などの小物まで詳細から値段まで書いてあり、史料価値が高ですね。当時の日本記録のシロギス、33.2センチ。比較対象にピースが置いてあるのがいいですね。

2021年11月14日

コメント(2)

-

極小スピンキャストの頂点? ダイワ ミニキャスト ゴールド

いや~魚が釣れません。ブログの更新が滞っているのは、単に魚が釣れないからでありまして、釣りに行っていない訳ではないのですよ。去年の春からほとんど魚を見ていません。(×o×)こんなにも釣れないと、もはや物欲に走って自分を慰めるという昔のパターンに戻るしかありません。一旦、断舎利したんですけどね。という訳で、今回のお題はスピンキャストリール(クローズドフェイスリール)です。ブログにはほとんど上げてないんですが、以前はいろいろスピンキャストリールも集めてました。もう全部売ってしまったんで、手元には何もないんですが、状態のいい極小サイズのものを一つくらい持っておきたくて、以前から色々物色しております。写真のミニキャストST-3もお気に入りだったんですけどね。STなんで廉価グレードなんですが、未使用に近い美品はかなりの高値が付いて、なかなか入手出来ません。ゴールドカラーが好きなんですよね。【1977年 資料】このカタログ写真にあるミニキャストⅡは、ハンドルに妙なリングが装備されており、初めて見たときはドラグダイアルかと思いましたが、これはサミングダイヤルといいます。スピンキャストでサミング?とは、イマイチ使い方が想像出来ませんでした。【1981年 資料】このサミングダイヤルを装備したダイワ製品は、上のカタログに写真はありませんが、ノーマルのスピンキャストのDX(ゴールドカラー)バージョンである・スピンキャスト20DX・スピンキャスト30DX・スピンキャスト40DX そして・ミニキャストⅡこの4製品だけでしょうか。一応、上位機種に採用されている感じです。これ以降、新しいモデルにこのサミングダイヤルが採用されることは無かったので、いまいち画期的な機能ではなかったのでしょう。しかし、見た目のインパクトは計り知れない破壊力があります。ゴールドカラーのDXは見た目の豪華さも相まって、状態のいいものは結構な高値で取引されているようです。いいなあ~これ欲しいなあ~とも思いましたが、サイズがそこそこあるので、私の住宅事情ではもうコレクションすることは出来ません。ということで、サミングダイヤル装備で最少モデルのミニキャストⅡを物色していたのですが、この極小モデルにゴールドカラーがあったら、さぞインパクトがあるだろうなと考えておりました。【1982年 カタログ】ある日、いつものようにオークションパトロールをしておりましたら、ん? Minicast-Gold!?こ、こ、こ、これは!Σ(゚д゚lll)【ダイワ ミニキャスト ゴールド】(製造年) 1979年頃(ラインキャパ) 4lb-85yds(重量) 158g(実測)(ギヤー比) 1:4.1ミニキャストⅡのゴールドモデルが存在していました。(;^_^A USダイワ向け輸出モデルのようですが、これは知りませんでした。スピンスターミニに対するミニメイトみたいなバージョンですね。この商品は写真写りが非常に悪かったのと、皆さんほぼ認識されていないモデルだった為か、ほとんど値上がることなくあっさり安く落札できました。このモデルを海外オークションで調べると、そこそこ玉数はありますし、さほど高価でもありませんが、状態のいいものはほとんど無く、美品はかなりの高値になるようです。そりゃ40年以上も前にアメリカで流通していたことを考えると、雑な扱いで使い潰された個体ばっかでしょうから。国内オークションに出てくる確率はミニメイトよりもさらに低いと思われますが、代行業者に頼んで海外から輸入するとかなり高く付くので、ヤフオクで出てきたら即買いですね。いやーミニメイトシステムのときは苦労しました。(;^_^A当時の広告を見ますと、ミニメイトシステムと同様のシリーズで、ロッドとセット販売されていたようですが、リール単体でも販売されていたようです。いや~それにしても小さくてかわいい。試しに、逆転ストッパーを解除し、巻いてある糸を引っ張ってみて、サミングダイヤルの使用感が理解できました。いわゆるベイトリールのキャスト時のスプールサミングとは全く異なり、イメージとしてはフカセ用スピニングのレバーブレーキのような用途を想定していると思います。カタログでもルアー以外に、船、磯、堤防などの用途を推奨しており、真下に仕掛けを落とすときは、コロネットなどの小型両軸リールと同じ感覚で操作できますね。これはスピニングには出来ない操作です。屈折ハンドルもダイヤル操作時に親指に干渉しない為であり、よく考えられている感じですが、屈折ハンドルは結構なテンションが掛からないと伸びきることも無く、そのせいでハンドル回転半径が安定せず、巻き始めはスプリングの伸縮に動作が吸収され、いわゆる巻き上げのダイレクト感が最悪です。サミングダイヤルの利点と屈折ハンドルの欠点を相殺すると、コストアップの面からもわざわざこの装備を継続する理由は無かったということなのでしょう。その後のモデルは全てシンプルすぎるくらいの単純なハンドルになっています。そもそもスピンキャストリール自体が、欠点・トラブルの多いリールでもあり、その上このようなややこしい機能を持たせ、さらに数年で淘汰されたことを考えると、この製品は ぽんこちマニアにとってこの上ない珍品・迷品と言えるでしょう。いい意味でも悪い意味でも、すべての条件を満たしています(笑)オールドダイワ極小コレクションに、またひとつ珠玉の名品が追加されました。

2021年03月05日

コメント(2)

-

釣りキチ先生 逝く

11月20日、漫画家の矢口高雄先生が亡くなられた。81歳でした。【KC 釣りキチ三平 37巻 ハワイのブルーマーリンの巻 より】私を含め、40代から50代の釣り人で、矢口高雄の影響を受けずに育った者など誰もいないだろう。私の釣りの原点は、親父が釣り好きで幼少の頃から釣りに連れ回されたことと、小学生時代 傍らにはいつも「釣りキチ三平」の漫画があったこと以外には無い。矢口先生から受けた影響はあまりにも多く、今の自分の釣り哲学の基礎となっています。ご本人にお会いしたことは無いですが、昔 古本屋で見つけた矢口先生のエッセイには、直筆のサインがしてあって、びっくりしました。私の宝物であり、形見となってしまった。謹んでご冥福をお祈りいたします。 向こうへ行っても、釣りを楽しんでください。

2020年11月25日

コメント(6)

-

春の底物狙い

美しい朝焼けです。世間では、コロナパニックで自粛ムード一色に支配されてますが、我々釣り人は基本的に他人と接触することは無いので、込み合うポイントでなければ、遠慮せずにどんどん行ったらいいと思います。今回も、家を出発してから帰ってくるまでコンビニすら寄らず、全く人と接触しておりません。家にいるより安全なくらいです。夜明けから水を汲んで水温を確認しますが、かなり暖かいですね。海況も穏やかで、4月とは思えないくらい寒いですが、今日は釣れそうです。と期待したものの、ロクにエサ取りもいない状況で、まるっきり日が昇っても全く反応がありません。ヒマなので、ユーチューブで石鯛釣りの動画を見ます。釣りをしながら釣りの動画が見れる時代が来るとは思いませんでした。波の音を聞きながら見る釣り動画は非常に臨場感があります。動画内で早速ドラグからジーーーッ!とラインが出ていく音がして、おー釣れてるなーなどと思って見ていると、動画では全くそんな動きは無く、気付けば自分の竿が曲がってラインが出続けてます!(@@;(※これホント)一番遠い竿だったので、音量の小ささがちょうどスマホ動画の音量とマッチしてました(汗)久々の海岸ダッシュで、竿まで全力疾走します。うおりゃ! と合わせて問題なく乗りました(^^重さからまあまあの良型であることが分かります。最後まで勢いの衰えない突進力は間違いなく奴でしょう。【イシダイ ♀ 50㎝ 2.49㎏】やりました。体高のある肥えたいい個体です。この後も粘りましたが、全く反応が無くなり、1匹釣れたことに感謝し納竿としました。持ち帰って改めて見ると、やはり良く肥えていいコンディションの個体です。今回は1匹で、あまり大きくないので、小さいほうのまな板で何とか捌きます。(※50センチをあまり大きくないと言えるとは、私も出世したものです)内臓の脂の乗りは、今までで最高といえるレベルです。腸が脂肪に埋まってます。これは最高の個体ですね。柵取りするときに、エンガワをいつもつまみ食いするんですが、死ぬほど旨かったです。脂の乗りが半端ではなく、甘くてさらっと溶け出して、しかも養殖魚のようにくどくない。締めて72時間後の柵です。熟成が進んで、色合いともにいい感じです。包丁にもしっかり脂が付きますね。世間のムードは重苦しいですが、たまにいい釣りが出来ると気分が救われます。

2020年04月13日

コメント(8)

-

冬の底物狙いⅡ

美しい朝焼けです。年末は、じゃこ先生と理不尽大王氏と私の、懐かしのキンコロメンバー3人で石鯛狙いをしておりました。理不尽ブロディ大王氏に赤マムシの差し入れを頂きまして、これで精力絶倫になったので、気合入れて頑張ります。(^^開始早々、じゃこ先生の竿がぐいぐい振れています。ドラグが超高速で逆転していたようですが、ドラグ音が鳴らないリールだったので、しばらく気付きませんでした。合わせるとインターラインサーフ33-425改が満月のように曲がっています。少し旧型の竿とはいえ、かなりの曲がりっぷりで恐らく3キロクラスと思われます。しばらくやり取りが続きますが、お約束のバラシでジ・エンド・・・orzその後、再びじゃこ先生にアタリがあり、少し小型みたいですが、引きを楽しみながら今度は難なく釣り上げることが出来ました。1.66キロの綺麗な魚体のメスでした。両サイドの私と理不尽氏のヤング両名は、その後も全く反応無く、オサーンの一人舞台の引き立て役となってしまい、正にじゃこデーという感じでした。じゃこ先生にはこっちに何回か来てもらいましたが、毎回何も釣れてなかったんで、今回はやっと念願の石鯛が釣れて良かったです。いい釣り納めになりましたね(^^ 理不尽さん、最後に素晴らしいギフトを頂きまして、ありがとうございました。年は明けて、新年一発目も出陣してきました。今回はN会長と二人で竿を並べます。結果は二人で一日粘って、会長の竿飛び一発のみ(しかもスカ)という貧果に終わりました・・・orzう~む、なんか複数人で竿を並べると、だいたいいつも釣れないパターンだなあと思い、釣れないツケ(運の貯金と思ってます)も少し貯まってきているので、今度こそはと新年2発目の出陣です。日の出直後、コンコンと竿先が揺れていますが、フグでも掛かったかなと一応合わせると、かなりの重量感で一気に走りだしました。ここで居食いとは珍しいです。引きは、ここではアベレージといえる程度です。じわじわ寄せてズリ上げました。【イシダイ♀ 54㎝ 2.66㎏】結構な良型でした。とりあえずボウズ逃れでホッとします。計量し、写真を撮り、ラインで連絡し、血抜き・神経締めなど、釣り上げた後は結構忙しいです。やっと一仕事終え、一息つこうかという時に、ジャアァァーーーーーーーーーーーー!!うおっと! 間髪入れずに再びファイト開始です。さっきよりは軽めですが、暴れっぷりは勝ってます。2キロクラスでしょうか。波打ち際からズリ上げるときに、フックが外れてしまったので、エラ蓋の下の喉元をつかんで放り上げます。近年、石鯛の扱いに慣れていたので、焦らずに捕らえることが出来ました。余談ですが、昔へダイで同じことが起こった時に、両手で放り上げるときに背鰭の棘がぶっ刺さって、折れた棘が指の中に残って2年くらい出てきませんでした。【イシダイ♂ 50㎝ 1.92㎏】久しぶりにオスを釣りました。念願の綺麗な銀ワサです。これは嬉しいです(^^2匹連続で取り込みと処理を忙しく済ませ、やっと一息つけたので、朝飯を食べながらまったりと休憩します。もう帰ってもいいんですが、往復7時間も掛けて来て、たった1.5時間で実釣終了ではちょっともったいないので、もうしばらく釣りを継続しようかななどと思っていると、再びジャアァァーーーーーーーーーーーー!!すぐさま合わせますが、重量感を感じた後の締め込みでバレてしまいました。恐らく2キロクラスでしょう。しかし今日はアタリが多いです。ここまでアタリが続くのは今までにありません。午前中くらいは粘ろうかなどと考えていると、再びジャアァァーーーーーーーーーーーー!!もう釣れなくても、浜でゴロゴロしているだけでいいと思っていたんですが、休ませてくれません。これもアベレージといえる引き具合です。3回も連続でファイトをしていると、巻き上げも疲れてきますね。【イシダイ♀ 52㎝ 2.32㎏】十分な良型です。もうさすがにお腹一杯なんで、まだまるっきり朝ですが撤収することにしました。釣れ過ぎて困っちゃうから撤収というのは初めてです。一日粘ればまだ2枚くらい追加できそうな雰囲気でしたが、クーラーに入り切らないですし、また次回に釣り上げたるから待っとれよという感じで終了しました。3匹合計で7キロ弱で、車までの道中がとんでもなく重かったです。今回は、まるで男女か隠岐かというようなポテンシャルの日でした。こんなことはもちろん初めてですが、恐らく年に一回くらいしかないような超絶コンディションだったんでしょう。問題は、その日に釣行日が重なるかどうかということですね。またこんな釣りが出来るといいです。

2020年01月11日

コメント(8)

-

冬の底物狙い

もう冬本番ですが、ここのところ暖かい日が続いております。今回は久しぶりに朝まづめからの釣りをする為に、深夜に自宅を出ますが、道中の気温は10℃以上を保っていました。ポイントに着いて、日の出前に竿のセッティングを終え、順番に投げ込んでいきます。日が昇り始めて30分後、ドラグがお馴染みの勢いでジャアァァーーーーーーーーーーーー!!この瞬間のために投げ釣りをしていると言っても過言ではありません。(^^やっぱり朝まずめの時合は確率が高いですね。ダッシュで竿を手に取り、ドラグロック合わせをすると、ズッシリとした重量感のあと、強烈な締め込みが来ます。今回は石鯛でしょう。パワーとスピードの両方を兼ね備えている引きで、あっさり竿をノサレます。糸を出しながら竿を溜め、また突っ込みでノサレというやり取りを何回も繰り返しながら徐々に寄せてきますが、前回のコロダイより寄せるのに時間が掛かります。やっと波打ち際から姿を現しました。【イシダイ♀ 56センチ 3.13㎏】体高のある、いいコンディションのメスです。えらい元気でした。前回のコロダイのほうが重量がありますが、戦闘能力はこちらが上です(笑)比較すると、【イシダイ 3.13㎏】パワー:★★★★★スピード:★★★★★持久力:★★★★★【コロダイ 3.78㎏】パワー:★★★★★スピード:★★★★☆持久力:★★★★☆こんな感じです。やはり石鯛は格が違いますね。開始早々、良型を確保して本日のノルマは達成したので、あとは気楽なもんです。今日は夜明け前にポイントに入るために、昨夜はほとんど寝ていません。ドラグ音と鈴を目覚まし代わりにし、本格的に寝ます( ˘ω˘ )グウグウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チリンチリン!ジャアァァーーーーーーーーーーーー!!( ˘ω˘ )三(*゚ロ゚)ハッドラグ音に一瞬で反応して飛び起き、15mほど離れた竿まで全力疾走しますが、寝ぼけているので真っ直ぐ走れません(@@; 竿を手に取り、即座に石鯛とのファイトを開始です。寝起きで心臓が爆発するかと思いました。これはやるもんじゃありません。さっきのよりは小型みたいですが、石鯛特有のスピードのある締め込みです。【イシダイ♀ 49センチ 1.90㎏】まあまあ良型ですね。捌くのは、これくらいのが楽です。しかし私はオスに縁がありません。女子にモテモテです。もうこれでお腹一杯満足したので、昼過ぎに撤収としました。これ以上釣れても、捌き切れませんしね。久しぶりに石鯛の強烈な引きを楽しませてもらい、充実した釣行でした。メスの石鯛は時間が経つと縞模様が消えて、銀ワサみたいな見た目になりますね。これでしばらく石鯛尽くしで楽しめます(^^旨さは相変わらずですが、締めて丸三日は置いた方がいいですね。二日半でも少し早かったです。

2019年12月20日

コメント(6)

-

秋の底物狙い

皆様、ご無沙汰してます。そろそろ気温も水温も適度に下がって、もうカレイにシーズンインされてる方もいますが、石鯛狙いにもいい季節になってきました。春から秋にかけても、何回かは釣行しておりましたが、鳴かず飛ばずの滑りっぱなしで、その他、キス狙いや、レッドリストにも載りそうな伊勢湾カレー狙い(のつもり)釣行などにも行っておりましたが、もちろん全く釣れてません・・・orzもう半年以上、まともな魚の引きを味わっていないので、ここらで何とか一匹でも釣りたいところです。今回も日が昇り切ってから、のんびりスタートです。早起きや前乗りがつらいので、夜明けの時合いを完全に見限ってます。ただ、早朝でなくとも釣れた実績は多いので、そこはもう無理はしないことにしています。若くもないですから。開始直後、左の竿の穂先がしょぼく揺れています。巻き上げるとマイクロウツボでした。いつもは1日通しでも餌取りのフグが1~2匹掛かる程度で、季節に関係なくほぼ魚の気配は無いので、これは活性が高いのかも知れません。開始から小一時間ほど経った11時過ぎ、久しぶりに見るいきなりの竿の曲がり込みと強烈なドラグ音!ジャアァァーーーーーーーーーーーーッ!!久々にキタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ !!!!寝っころがっていた位置が竿から遠かったので、ダッシュで走っていく間もどんどんラインが出て行きます。走らせすぎるとロクなことが無いので焦ります。おりゃー!!(`・ω・´)と、電撃合わせうお! かなりの重量感!突っ込みもかなりのもんです。たまらずラインを出します。これは確実に3キロあります。それもコンディション絶頂のやつです。開始早々、久々のアタリでこんないい獲物に巡り合うとはツイてます。(^^その後も2回ほどラインを出しながら何とか波打ち際まで寄せました。いよいよランディングです。ええっ!!?(@@;【コロダイ 65センチ 3.78㎏】まさかの昼コロ・・・・・( ̄_ ̄i)いや、もちろん嬉しいですよ。ただ、100%石鯛と思ってやり取りしていたので、いささか面喰らっております・・・( ̄_ ̄i)しかし、このコロダイの引きは強烈でした。4キロ近いとはいえ、3キロオーバーの石鯛に匹敵する暴れっぷりで、コロダイを少し見直しましたよ。なめてました。さすがにデカい口をしています。昼にコロダイが釣れるといって、昼コロなる言葉も以前に聞いた覚えがありますが、それは南紀とかの地磯の話であって、昼はほぼ死の海と化す七里で、こんなデカいコロダイが釣れるというのが予想の範疇を超えてます。しかも晴天の昼間で小潮の満潮付近の潮止まりですから、いかにセオリーが当てにならないものか分かります。そもそも11月はコロダイは難しいでしょう。まあ、験を担ぐ意味でセオリーは好きですが、どんな状況でも釣れるときは釣れると信じることが出来るようになるという意味では、非常に意義のある釣果でした。この後も、夕刻まで頑張りましたが、結局釣果はこのコロダイのみで終了。久しぶりに強烈な引きを味わえて、図らずも自己記録更新となり、たのしい釣行でした。

2019年11月04日

コメント(12)

-

オールドダイワの誘惑

ひさびさのぽんこちへの道ですが、話としてはむしろ反対で、数年かけて色々と溜め込んだぽんこちを、この度、手放す決意をいたしました。理由としては、家が狭いのと(リールだけで約70台)、ぽんこちマニアの方にはおなじみの劣化したグリスとオイルの匂いが非常に嫁に評判が悪くて、早々に撤去するよう指令が下ってしまいました。まあ断舎利、あるいは終活みたいなもんですわ。持って死ねるわけじゃなし、私が死んだあと、家族が処分に困るでしょうから。というわけで、約60台ほどのリールと何本かの竿が私のもとから旅立ってゆきました。落札して頂いた方々にはありがとうございました。ただ、どうしても手放せないものも何点かありまして、ちっこいコレクションケースに収まる範囲内で保持することを許されました。で、以前から少し集めたいと思っていた、小中学生時代に所持していた、あるいは憧れていたルアー類を再び収集(どこが断舎利やねん)しようかと・・・以前は多少残っていたんですが、めぼしい価値のあるものは全て釣り好きの後輩にあげてしまったので、現在残っている80年代の当時物は僅かこれだけです。【ダイワ スピニングポッパー(修理品) ラパラF3】中学時代は、釣り好きの友達からルアーを安く譲ってもらっていたので、タックルボックスの中はけっこう舶来物であふれていましたが、小学生時代は目いっぱい頑張ってダイワのルアーが限界でした。中でも一番思い出深いルアーは、バスハンターです。【初代バスハンター 600円 1982年発売】友達はみんな持ってましたが、私は買えませんでした。当時のタックルボックスの中身は、ラパラなんぞ夢のまた夢で、おおむねコーモラン(笑)が大部分を占めており、あとは100円のスプーンスピナー類で、1984年になってバスハンターの新製品のBNが発売されると、たしか定価800円の高級品でしたが、頑張って貯めた小遣いでやっと買った思い出があります。【バスハンターBN 800円 1984年発売】このルアーはどこかであっさりロストしたので、オークションで探しだしましたが、なんちゅう値段がついとるんですかヽ((◎д◎ ))ゝヒョエ~皆さん考えることは一緒なんでしょう。同年代オヤジの需要が殺到して、とんでもない相場になっております。ミリオネアST-15ACでバスハンターBNを小学校裏の沼で投げていた小6の夏が昨日のことのように思い出されます。35年ぶりにこのルアーを手にして、涙が出てきました。顔の表情がなんともいいドリンカー。B級ルアーの金字塔ですね。【ドリンカー 600円 1982年発売】元ネタのへドンのビッグバドというものがあることを、当時は知る由もありません。同じく、へドンのリバーラントの丸パクリのコネリー【コネリー 350~400円 1980年頃?】これもダイワオリジナルだと思ってました。この時代はダイワほどのメーカーでもパクリは普通だったんでしょうね。1985年くらいにコネリーⅡも発売されてますしね。当時のお気に入り、ダイワのウッド製ルアー。今でも非常に人気が高いです。【ウッドマック 1000円 1980年頃?】値段も国産ルアーとしては高めで、プラ製ルアーにはない価値を感じました。これでも当時はリアルカラーの部類なんでしょうが、何とも言えないレトロテイストのカラーです。いかにも子供騙しなB級臭が漂っているレーザールアーシリーズ。【チャグレーザー ジグザグレーザー 1000円 1985年頃?】これは友達が持ってましたが、つりトップでみた広告は鮮烈に印象に残ってます。これが未来のバスフィッシングか(笑)と思った記憶があります。あと、思い出深いファントムですが、残念ですがこれらも手放します。【SS-15】これと【SM-10】これと【EX-20】これが私のもとを旅立ち、代わりに【SM-5】これと【GS-5】これが新たに仲間入りしました。意味の分からんことをやっているようですが、これらは5サイズなんですね。10や15サイズと比べると、ボディサイズが70%程度しかなく、非常にコンパクトです。SM-5は当時世界最小と謳っていました。コロネット類と並べても、サイズ的に違和感がありません。限られたスペースに最大限のジャンルを押し込めようとすると、必然的に全て極小サイズにするしかないのです。しかし、この時代のダイワは神がかってます。古い釣り道具は、眺めて触っているだけで本当に楽しい気分にさせてくれます。ミニマリストとか、あんな生き方は私には無理ですね。ということで、どこが断舎利なんだという話でした。

2019年06月27日

コメント(8)

-

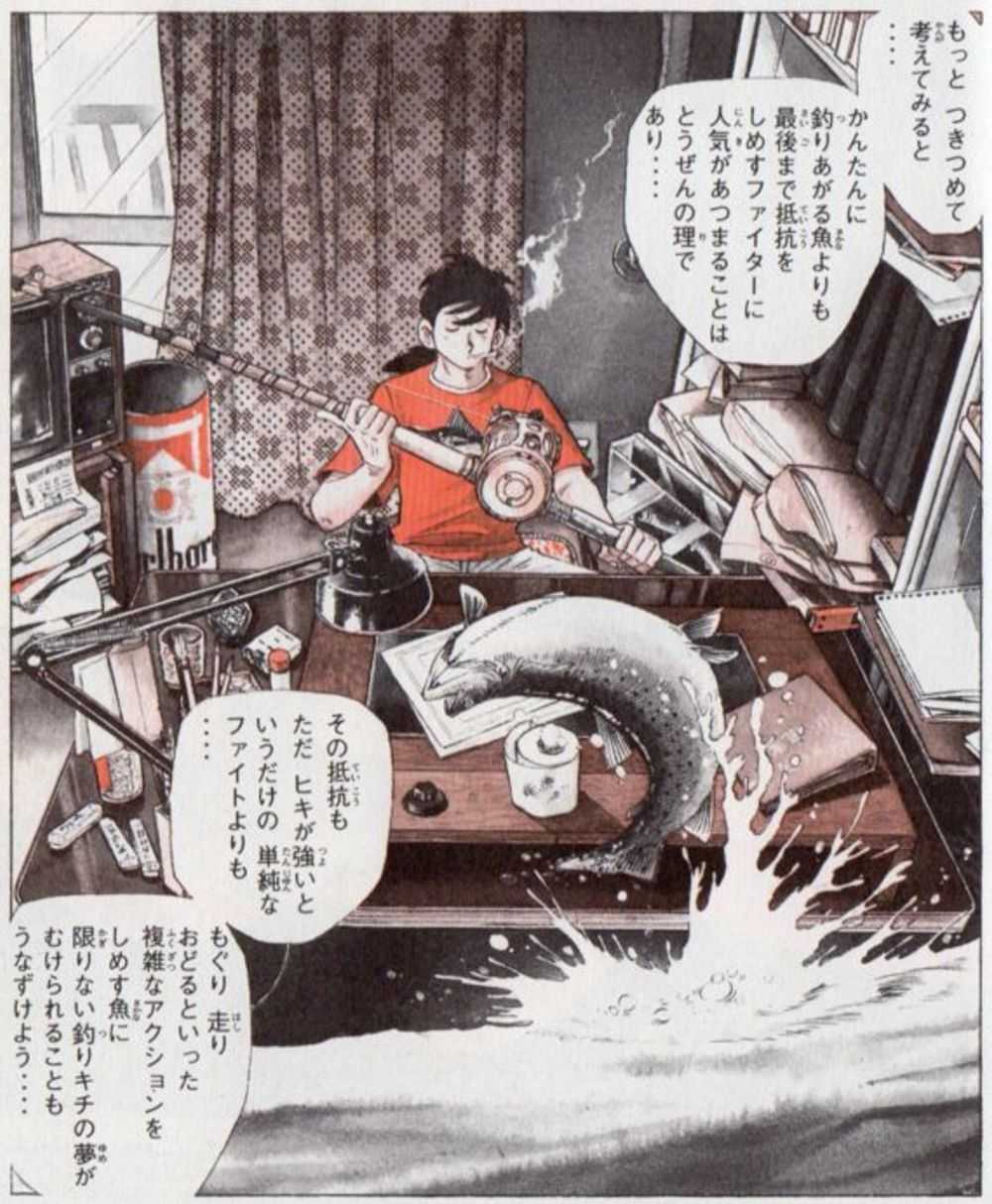

巨魚を釣る

僕は以前から巨魚釣り(ここで言う巨魚釣りは、あくまで岸から竿とリールで獲る釣り)にちょっと興味があるんですが、間違っても自分でやるということではなく、巨魚釣りに命を懸ける男達の姿を見てしびれるという感じです。例えると、車のレースではF1に憧れるとか、格闘技の無差別級の試合を見て興奮するとかいったことですね。巨魚釣りといえば、僕がイメージするのは、離島、南海、トカラ、小笠原、クエ、ロウニンアジ、イソマグロなどですが、これらの釣りが熱狂的に注目されチャレンジされていたのは1970年代頃でしょうか。僕の年代ではリアルタイムにその熱狂を感じていませんし、また、そんな釣り番組も見たことがないですね。【1983年発行 巨魚のすべて 週刊釣りサンデー】ただ、こういった書籍などから、限りなく大物が釣りたいという当時の男達の執念や雰囲気にロマンを感じます。絶対やりませんけど(笑)また、こんな漫画もありました。【1983年発表 磯のダンプカー 矢口高雄 著】矢口先生の作品の中には、巨大な魚を釣る話は非常に多いですが、磯の巨魚釣りを題材にした作品は知る限り唯一これだけですね。イソマグロの100㎏級にチャレンジする話ですが、この感じ。しっかり取材して描かれた作品だと思います。釣りに興味が無い人が見たら漫画みたいな内容ですけど、実際にあり得る内容ですからね。今となっては、人生捨ててまでこんな道楽に血道を上げるような昭和の豪傑のような人種は絶滅寸前でしょうから、極めてマイナーな釣りジャンルと思いますが、手軽には手を出せないからこそ、それに掛ける人達は凄いなあと素直に憧れます。船からのGTとか全く興味が湧きませんし、凄いとも思いません。で、巨魚釣りに関する書籍も、特殊なジャンルなんで、ほとんど無いみたいですが、以前ある大物師の方がブログで紹介されていた本を購入してみました。【1996年発行 巨魚を釣る 醍醐麻沙夫 著】これが発行されたのはさほど昔ではありませんが、著者が釣りサンデー編集部のバックアップを受けながら、離島の巨魚釣りに挑戦した内容を連載していたものを単行本化したものです。実際に釣りをしていた時期は、1988年から数年間の出来事を綴っていますが、こんなに面白い本を読んだのは久しぶりでした。これも著者が、最終的に日本記録級のイソマグロを釣り上げますが、作家だけあって、文学的な表現は、凡百のライターが書く釣行記とは一線を画しています。読みながら、あと何ページ残っているか気にしながら読んだ本は、そう多くありません。こんな釣りを、自分がする訳でもなければ、釣り場に行くことさえしません(出来ません)が、こういう不可能に近いことにチャレンジしている釣り師の姿を見聞きしているだけでも、釣りのロマンを掻き立てられて非常に幸せです。

2019年05月03日

コメント(2)

-

春の底物狙いⅡ~包丁について~(4/23追記)

今週は海況も良さそうなので、再び底物を狙って出撃してきました。が、釣り場に着いてみると予報とは全く異なり、えらいウネリとサラシが入って、洗濯機状態です・・・( ̄_ ̄i)ここまで来て、釣りをせずに帰る訳にもいかないので、気合で投げ込んでいきますが、ラインが海面に刺さるポイントと波が渦巻くポイントがドンピシャで重なっているので、全く仕掛けを落ち着かせることが出来ません。ラインが叩かれ続けて、気付いたら錘が目の前まで来ているんで、無駄な投げ返しを頻繁にし続けなければなりません。砂利が噛んで高切れするわ、海藻が絡みついてPEがパーになるわ、前回に近い横風の強風で潮は濁りまくりだし、ホンマに帰ろうかと思いました。夜なら完全に撤収レベルです。(×o×)高切れした竿を復旧させる気にもならず、しばらく放置プレイで寝転がってました。ときどきドデカい波頭で海藻の絡みついた道糸が引っ張られ、ドラグをジャーー!と鳴らします。ホントに魚の引きと変わりません。またジャー―!とラインが引っ張られます。が、波は来ていません!?(@@;キタカモ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ !!!!おりゃー!!おお!いい引き!(^^2キロクラスくらいかな~♪またまたやりました(^^【イシダイ♀ 55センチ 2.83㎏】またメスですが、思ったより結構良型でした。コンディションもなかなかの個体です。荒磯の魚なんで少々のウネリでも釣れるんでしょうが、雨後に近いような濁りや海藻が多かったんで難しいかと思ってましたが、ラッキーな1尾でした。その後も波が一向に収まる気配もなかったんで、昼過ぎに早々に撤収しました。このサイズが一匹釣れれば十分です。海の恵みに感謝。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~先日、久しぶりに包丁を新調しました。【筋引き 270mm】【牛刀 180mm】どちらもステンレスの洋包丁です。今まで、魚を捌くのなら和包丁という先入観で、長年和包丁しか使ってきませんでした。前回ちょっと触れた津本氏の動画で、両刃のステンレス包丁で非常に手際良く捌いているのを見て、和包丁に疑問を抱いていた次第で、以前から包丁の買い足しも検討していたので、思い切って洋包丁も使ってみることにしました。https://www.youtube.com/watch?v=56DHQEmRyMc津本氏の動画で解説している津本式包丁は、元は安い三徳包丁を鋭角に加工したもののようですが、形状としては牛刀が一番近いようです。最近刃物メーカーとコラボして、商品化までされましたね。これは基本的に出刃の代わりで、三枚に卸すところまでの用途になります。どちらもダマスカスですが、ダマスカスである必要性もあまりないんですが、刀身のカーブやグリップの形状などが気に入ったものを選んだらこれになりました。メリットは見た目がカッコいいくらいか(笑)ダマスカスの構造図として、よく左側のものが使われてますが、実際には右側の構造になります。この包丁は中心の鋼の両側に16層づつの積層材が貼り合わされ、硬い鋼と柔軟性のある積層材の両方の利点を兼ね備えるということになるんでしょうが、積層枚数の多さは性能に特に寄与せず、装飾の意味合いが強いとのこと。また、洋包丁は基本的に両刃になります。ちょっと話が和包丁に戻りますが、【出刃 150mm 左用】【柳刃 210mm 左用】【柳刃 210mm 右用】これらは全て片刃で、利き手によって左右対称の刃付けになります。私は左利きなんですが、柳刃に限っては昔から右用のが使いやすいんです。なぜそう感じるのか検証してみるとこの図は右利きの人が右用の柳刃で刺身を切るとき(左利きが左用で切るときも同様)の形になりますが、僕的には刃先が外側に逃げるようで、均一な厚みで切るのが難しく感じます。また、刃の厚みが柵に干渉して、下まで切るときの抵抗になるように思います。逆に、左利きの私が右用の柳刃で刺身を切ると、この図のように直線的に下まで切り進められ、刃の厚みの抵抗も、切った身が外側に逃げるので少なく感じます。また、魚の皮を引くときは、私は手前から奥に引くんですが、その場合私が左用を使うと以下の図のようになります。これだと刃先が皮目方向に逃げるので綺麗に剥げますが、真鯛やヒラメ程度の皮の薄い魚で柳刃の切れ味が良すぎると、皮が部分的に切れて身の表面に残ってしまうことが良くあります。逆に右用を使うと、この図のように鋭角に皮に添うので、皮が切れることが少なく感じます。同様の理由で、出刃に関しても骨から身を剥がすことが目的となり、これは逆に私は左用でないと話になりません(逆じゃないけど)。上で紹介した筋引きですが、こちらは柳刃の代わりに使おうと思っています。これは本来、肉の塊から筋を削ぎ取る用途のため、小回りが利くように刃の幅が非常に狭くなっており、その形状は柳刃に近いものとなっています。また、これはダマスカスの洋包丁ですが、実は片刃の刃付けがしてあります。 【両刃 ダマスカス】 【片刃 ダマスカス 】 【片刃 和包丁】洋包丁で片刃の刃付けのモノがたまにありますが、その場合、和包丁と同様に右用の刃付けになってます。ということは、右用の柳刃が使いやすい私にとってはうってつけの刃付けということになります。これを買う前に、柳刃の270mmも検討していたんですが、柳刃の刃の厚みも以前から気になっていて、洋包丁の薄さが刺身を引くのに向いているのではないかと思っていました。 【柳刃 210mm】 【筋引き 270mm】大体同程度の縮尺ですが、刃の薄さが比較になりません。薄いと言われるフグ引きでも比較にならんでしょう。よーく見ると、右側の筋引きが片刃になっているのが見えますね。片刃の利点は、刃付けの方向によって切り易さの性格を付けられることと、刃先が鋭角になるので、切れ味が良くなります。前回、4キロオーバーの石鯛を刺身にしたとき、さすがに柵の厚みが凄くて、210mm程度の柳刃では一回で引き切ることが出来ませんでした。途中から引き直しをすると、このように切断面が乱れるので、270mmの長さが欲しかったというのもあります。しかし大体こーゆー物を買うと、肝心の捌く魚が釣れてくれないもんですが、なんて空気の読める石鯛なんだ(笑)早速、捌いていきましょう。この個体もかなり内臓に脂肪を巻いています。卵も持っていましたが、さほど成長していなかったので期待できます。牛刀での3枚卸しは刃の薄さが効いていて、ストレス無く中骨に沿って切れますね。切っ先が鋭いので、縁側までキッチリ切れます。綺麗に柵が取れました。筋引きでの皮引きは想像以上でした。刃の薄さで進行方向への抵抗が柳刃より遥かに少ないので、非常にスムーズに引き進められ、柳刃とは全く別物の使い心地です。もう柳刃には戻れない(笑)刺身引きも綺麗に面が出て角が立っています。レーザービームの如き切れ味です。ここまで使ってみて思うのは、やはり刃の薄さはメリットが非常に多く、逆に刃が厚い出刃などは梨割りや中骨の断ち切り等、刃の重量や刃先の強靭さが求められる場面に重宝しますね。今回の包丁は買って大正解でした。(4/21 追記)これは捌いた直後の柵ですが、キッチンペーパーでくるんでラップ保存してあります。こうすると、余分な水分が抜けて、旨味がより凝縮されます。軽いドライエイジングみたいなもんですね。当日や翌日の捌きたての刺身は、歯応えはありますが、悪く言えば水っぽい感じがして旨味はホントに少ないです。締めてから2日半経ったんで、刺身を引いてみることにしました。寝かせると、血合いの赤色が薄いピンク色に変わってきて、より旨そうに見えます。筋引きは相変わらず凄まじい切れ味です。270mmの長さを使い切れません。刺身は寝かせると、タンパク質が分解して旨味成分であるアミノ酸が増える代わりに歯応えは柔らかくなって、徐々に切るのが難しくなりますが、石鯛とは言えこの薄さで身を崩すことなく綺麗に引くのは難しいです。2日半寝かせると、かなり旨味が凝縮されてきて、めっちゃ旨いです。石鯛はやはり48時間以上は寝かせるべきですね。引き続き熟成の経過を見ていきます。(4/22 追記)締めてから3日半経ちました。キッチンペーパーに余分な水分が吸い取られ、引き締まって小さくなった感じです。生臭さや嫌な臭いは全くありません。生ハムみたいな断面になってきました。グニャグニャした弾力が無くなる代わりに、適度な硬さ(締まり)が出てきて、透明感のあった身が少し白濁してきてます。しっとりという形容がぴったりきますね。包丁で引いている時点ですでに旨いのが分かります。昨日食べた刺身よりさらに旨味が増しており、確実に食べ頃になってます。72時間は寝かせるべきなのが分かりました。あと、キッチンペーパーで水分を吸い取り過ぎると、ミイラみたいに表面が乾燥してきますんで、初めに巻いたペーパーで適度に引き締まったら、追加でペーパーの交換はしないほうがいいですね。残った身を引き続き保存する場合は、ラップのみで密封したほうがいいです。引き続き熟成の経過を見ていきます。(4/23 追記)締めてから4日半経って、100時間を超えました。血合いの色がさらに薄くなりましたが、嫌な臭いはまだしません。若干、旨味成分と思われる香りがします。身の白濁感は進行しておらず、適度な透明感を保っています。血合いの色が薄いので、新鮮さが無いように見えますが、昨日と同じ歯応えを保ったまま旨味はさらに増しています。最強の旨さと言ってもいいでしょう。100時間までは十分食べ頃ですね。全く痛んだ感じはしません。ただ、この先どうなるかは、ちょっと怖い気もします。今回で食べ切ってしまったので、検証はここまでです。熟成というと聞こえはいいですが、要は腐敗に向かっているんで、変な臭いがしだしたら要注意ですね。熟成の進行具合や保存できる日数は、魚種や締め方、その後の保存方法に大きく左右されると思いますんで、自分なりの食べ頃を見つけ出さないとお腹壊しますね。

2019年04月20日

コメント(4)

-

春の底物狙い

今週末は一気に暖かくなりましたね。家の前の桜もだいぶ咲き揃ってきました。前回の釣行から中々釣りに行くことが出来ませんでしたが、天気も非常にいいので久しぶりに出撃することにします。 釣り場についてみますと、天気はいいんですが、かなりの強風です。3本投げ終えてしばらくすると、錘が引きずられるレベルの風が吹き出しました。真横から7mくらい吹いてます。(×o×)投げてもラインがロクに張れず、それでも根性で打ち返しておりましたが、キャスト後の底取りが出来ないくらいになってきたので、一旦中断しようかと思案していた時、風でまともに投げられなくて斜め45°に飛んで行った竿がいきなりひん曲がりドラグがジャーーーー!!キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ !!!! 素早くドラグロックしておりゃ!っと合わせます。おお! パワフルないい引きです!(^^3キロクラスだとかなりの突進力で、竿はノサれ気味になるんですが、溜めを効かせて踏ん張れば、ギリギリ何とかラインを出さずに止めることが出来ます。が、この獲物はいつもなら止まるところで止まらずに、締め上げたドラグからさらにラインを引きずり出しよります。なんかトルク感が凄いな・・・これデカいんちゃうん・・・( ̄_ ̄i)ラインを出しながらやり取りし、何とか足元まで寄せてきましたが、こんな時に強風によって煽られた隣の竿の道糸が仕掛けに絡んでます。おい~~っ!!(@@; 波打ち際で竿を担いで、魚を引きずりあげながら仕掛けをほどきます。今日は波が低めなのが不幸中の幸いでした。そして・・・ ついにやりました! 目標達成です!(^^【イシダイ♀ 61センチ 4.15㎏】でっかいなー。じつは、60センチオーバーと同時に、4㎏も超えたいと思っていました。痩せてやたら長いだけの個体では、釣ったという実感が薄いですからね。この個体はなかなかのコンディションで、容姿もいいです。しかし毎回、釣れる獲物がメスばかりですね。NIGOさんはオスばかり釣っているので、居ないわけじゃないんですが、いつかデカい銀ワサも釣ってみたいです。この写真、なんとなく銀ワサに見えるな(笑)キレイな歯をしてます。このクラスだとデカい餌でも丸飲みですね。こんなんに噛まれたら確実に骨折しそうなので気を付けよう。その後も釣りを続けましたが、今回は何の反応も無く餌切れで終了となりました。強風の中、頑張った甲斐がありました。2014年に立てた目標はこれにて達成です。今後の目標は、65センチオーバーの5㎏オーバーにしようかと思いますが、そんなサイズがここにおるんかいな(;^_^A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ご存知の方もおられると思いますが、去年からユーチューブの津本式究極の血抜きの動画で勉強してます。今回も現場にて、①脳天締め②神経締め③エラの膜切り④エラ切り⑤海水中で振る(でかい器がないので、海に沈めた)を実施しましたが、完璧にしようとしても、やはり水道水をその場で使えないと難しいですね。毎回、血合いの色があまり薄くなりません。この方は、捌いてる数も半端ではないので、魚の目利きも凄いです。一般的には痩せてる魚より肥えてる魚が良くて、食べて脂が乗ってる魚が良いという認識だと思いますし、それで間違ってないんでしょうが、この方の動画では、内臓に脂が巻いてる(乗ってる)のがいいとしきりに説明されており、確かに注意して見てみると、どこが脂で、脂が乗っている個体とそうでない個体の違いも分かってきます。ちょっとグロいですが。白いのが腸で、その周りにあるクリーム色のものが脂肪です。この個体はめっちゃ乗ってます(笑)脂が乗っていない個体は、このクリーム色のものが全く無く、白い胃や腸が素っ裸で見えています。説明されてから見比べると、脂の乗っていない内臓は非常に貧相に見えてきますね。人間だと、内臓脂肪が付いているというと不健康の代名詞みたいなもんですが、野生動物である天然の魚が脂肪を蓄えているということは、十分な栄養が取れており、かつ健康である証となるんでしょう。当然、食べても旨いとなります。抱卵している個体は、外見上肥えているように見えても、卵の体積で膨れているだけで、内臓の脂は乗っていないものが多いようです。身も美味しくないのは皆さんご存知の通り。これはメスなんで卵も入っていましたが、まだ未成熟でそっちに栄養は取られていないようです。こういう子は伸びるよ~ってね(笑)津本氏のように1週間とかの長期熟成は出来ませんが、やはり多少でも寝かすと旨味は確実に増します。前回釣った56センチは、あまりコンディションが良くなかったので、当日の刺身は旨くも何ともなかったですが、48時間程寝かしたら激変しました。石鯛は白身で締まった身質なので、熟成に向いていると思いますね。普通の冷蔵庫でラップで気密密閉するだけでも、3日くらいは平気で保存できると思います。ただその為には、血抜きなどの処理をきっちりしておかないと、持ちも悪くなるんでしょう。これは締めてから30時間後です。身質はいいんですが、やはり旨味が乏しいので少し早かったです。もう1日寝かすと、同じ魚とは思えないくらい旨くなりますよ。やはり投げ石鯛は最高です。(^^

2019年04月06日

コメント(8)

-

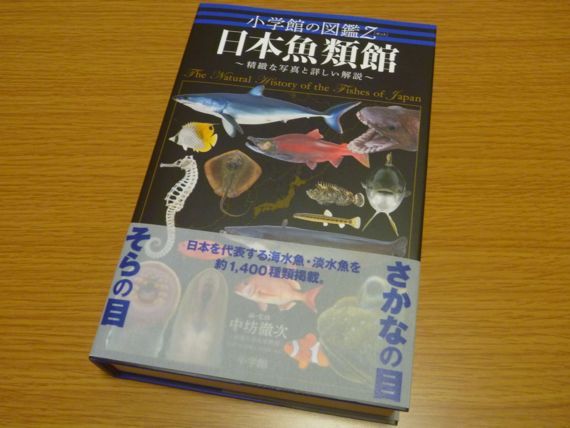

日本魚類館

私は魚類図鑑が好きなんですが、去年発刊された1冊の魚類図鑑は、今上陛下も執筆されているということで、異例のベストセラーとなりました。今まで持っていた図鑑は全て釣魚図鑑ばかりだったので、純粋に日本産魚類を多数網羅している図鑑は、載っている魚種がかなり異なり、見ていて楽しいです。リュウグウノツカイやジンベイザメは釣りの対象になりませんからね。今上陛下が執筆されている個所はチチブ属の項目です。陛下は長年ハゼの分類の研究をされており、新種のハゼを8種類も発見されているそうです。内容も魚種ごとに専門の研究者が多数執筆していて、学術的に貴重な写真も多く、コンパクトサイズながら価格に負けない充実ぶりです。図鑑だらけになってきました。釣りに行けないときは、魚類図鑑で読書に限ります。(^^

2019年03月28日

コメント(0)

-

コレクション

去年から今年にかけて石鯛がたくさん釣れたので、歯のコレクションがかなり増えました。石鯛はこういう戦利品が残るのがいいですね。戦闘機の撃墜マークみたいなもんです。何匹か石鯛を釣って実感したのは、石鯛は50センチを超えるくらいから歯が大きく発達して、厳つい迫力が出てきますね。また、形も千差万別で、幅が広いのや狭いの、出っ歯気味なのや虫歯っぽいやつなど(笑)。一つ言えるのは、姿のいい石鯛は人間のイケメンと一緒で、歯も綺麗でバランスのいい形をしてます。これの利用価値は、飾って眺める以外に、実際の鈎を咥えさせてフッキングし易い鈎形状の研究や、釣りの妄想に浸ることが出来ます。(^^実際、先月の釣行は、シミュレーションで研究に研究を重ね作成した仕掛けで、捕獲率100%を達成しております(笑)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~去年の9月号で休刊となった東海釣りガイドですが、10月よりフリーペーパーとして復活しております。以前と異なり、ルアーフィッシング専門の『Last one Cast』と餌釣り専門の『東海釣りガイド』に分割されて復活です。内容はフルカラー48ページで、主要な連載は継続されているようですので、ホントにタダでいいのかというよーな内容の充実ぶりです。強制終了と思われた会長の連載も継続中です。(^^

2019年03月02日

コメント(6)

-

真冬の底物狙い

今回は、真冬でも底物が狙えるポイントの極秘情報を入手しましたんで、この極寒に釣れるとはとても思えませんが、撃沈覚悟で出撃してきました。夜明け前の道中の気温は車の温度計で-3℃となっております(@@;昔、スキーに行ったときの道中の気温よりも低いです。こんなんで、ホントに釣りになるんかいな・・・冬の七里は北西風の風裏になるんで、波は低めで釣りやすいですが、釣れやすい訳ではありません。過去にも1~3月は数えるほどしか出撃していませんが、魚の、というか生命反応が皆無です。まあ今日は天気だけはいいんで、日向ぼっこと投げ練ですわ。磯モノはシーズンオフですが、海に向かってフルキャストしているだけでも癒されますんで。寒いんで、日が昇り切ってからからスタートフィッシングです。当然、餌取りすら居ませんので、穂先を眺めながら1時間程ぼーっとしていたときに、いきなり竿が弓なりにしなり、えらい勢いでドラグがジャーーーー!!ホントにキタ―ーーー!!(@@;極寒の真冬に強烈なドラグ音が聞けるというだけでも感動モノです。ゴロゴロと寝っころがっていた体勢から瞬時のスタートダッシュで竿を取り、ドラグロックしてチェスト―ーーー!!重量感のある引きが伝わってきます。(^^このスピードとパワー・・・間違いない!一応、お約束のやつをやっときましょう(笑)『 奴だ・・・奴が来たんだ・・・ 』赤い奴ではないですが・・・波打ち際でかなり手こずりましたが、何とかランディング成功 V(^^【イシダイ♀ 56センチ 3.0㎏】以前からの目標の60オーバーとはなりませんでしたが、十分な良型です。狙い通りの奇跡的な釣果で十分お腹一杯になりましたので、もう帰ってもいいくらいですが、まだほとんど餌が残っておりますんで、もう少しゴロゴロ寝っころがることにしよう(笑)睡眠不足で、2~3時間程ぼーっと穂先を眺めながらうつらうつらしていると、何か穂先が動いたような気配が・・・ああ・・風でゆれているようです・・・(˘ω˘ )・・zzz・・・いや、いま風は吹いてないな!(@@;次の瞬間、竿が弓なりにしなり、ドラグがジャーーーー!! マタキタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ !!!!ゴロゴロ寝っころがっていた体勢から再び瞬時のスタートダッシュで竿を取り、ドラグロックしてチェスト―ーーー!!おおお、さっきのより少し小さいようですが、こいつはえらい元気で暴れまわります。波打ち際では右へ左へ突っ込みまくりで、目の前からなかなか引き上げられません。バレないか心配しながら、2匹目も何とかランディング V(^^【イシダイ♀ 44センチ 1.9㎏】パンパンに肥えたナイスボディーの超元気っ子でした。とても2キロクラスの引きじゃなかったですね。皆さんがカレイやアイナメなどに移行しているこの時期に、まさかパワー対パワーのファイトが出来るとは思ってもみなかったです。極寒期のギャンブル釣行は、信じがたい僥倖となりました。やはり投げ石鯛は最高です。(^^

2019年02月03日

コメント(12)

-

謹賀新年

2019年01月01日

コメント(2)

-

ボヘミアン ラプソディ

イオンシネマが月曜日は¥1100に割引きになるそうで、先日は振休だったんで、遅ればせながらやっとこさボヘミアンラプソディを観てきました。まだ観ていなくて、これから観るつもりの方は、この記事は読まないほうがいいです。予備知識なしで観てください。大したこと書いてませんが。僕はリアルタイム世代ではありませんし、熱烈なファンでもないですが、昔から結構好きなんで、これは観とかないと・・ということで行ってきました。劇場に行くのは、嫁に嫌々つき合わさせられたアナ雪以来です。この映画だけは劇場で観ないと感動が半減しますね。ライブ感の再現が半端ねえ~です。冒頭の20世紀フォックスのファンファーレも、ブライアンメイのギターで奏でられます。何回も観に行く人の気持ちが分かります。フレディの歌声はどうやって再現しているのか分かりませんでしたが、大半がオリジナル音源を使用して、一部役者の地声と、そっくりさんシンガーの歌声をつないでいるそうです。このオーディションで選ばれたというそっくりさんシンガーは、かなりの再現度で聞分けられません。https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=QkCxE2Lh458最後の1985年の伝説のライブエイドの演奏は、死期を悟って仲間との再起を掛けて挑む大舞台での気迫が伝わってきて、それまでのストーリー(基本的に事実に基づいている)を踏まえて観ると、なるほど確かにこれは泣いてしまう(TT) 僕の隣の男も斜め前の女性も涙をぬぐっております(^^大まかな感想としては・ライブ感の再現が凄い・ブライアンメイ似過ぎ・おっさん同士のキスはきつかった・ライブエイドが始まると泣けてくる・確かにもう一回観たくなる本物のライブエイドの映像は、ユーチューブにいっぱいアップされているんで、興味があったら見てください。https://www.youtube.com/watch?v=A22oy8dFjqc&t=1295s最後に、映画を観終わってから家に帰り、ライブエイドの本物と映画との比較動画というのがあったので見てみると・・・当たり前だが、あと余命数年の本物のフレディの魂の熱唱を、演技で完全再現するのは絶対無理だということ。音源こそ同一ですが、見比べると本物の凄さを改めて思い知らされ、もう一回泣けてきます。やはりフレディは神です。https://www.youtube.com/watch?v=-XqPBEODZ4s観る順番を間違えなければ、2回泣けますよ(笑)

2018年12月26日

コメント(2)

-

師匠の威厳を取り戻せ!の巻

©2018 HAOKOZE DESIGNWORKS. All rights reserved.今年から当クラブも若手が増えましたんで、Tシャツでも作ろうという話で、新ロゴデザインを作ってみました。ついでにステッカーも。う~ん、かっこええ。前回のコロダイ狙いで弟子にしてやられ、8月の連休は『こっちは何年コロダイ狙っとると思っとんねんリベンジ』を兼ねて、再び七里に行こうと思ってたんですが、あいにくの台風襲来による高波で、とても竿を出せそうになかったので、やむを得ず紀東の湾内で真鯛でも狙おうということにしました。この手のポイントの真鯛狙いは昔からやってますが、まともなサイズが釣れたためしがないんで、相性が悪いんですよね。 え?(^^; 腕が悪い?行く前からテンション低いです・・・この日も弟子を引き連れ、湾内真鯛狙いのセオリーをレクチャーします。って、釣ったことない奴に教わりたくないでしょうね(ーー;日没前にわたくしが、一応本命魚のチャリコを釣り上げ、師匠の威厳を見せつけます(笑)お約束のサイズです。日没後に、さらにわたくしがガシラをゲットして、師匠と己の力量の差を見せつけます(笑)なんとかオカズ確保で内心ホッとするわたくし。しかしそのレベルの低さを悟られないように気を付けます(笑)その後、弟子も同サイズのガシラをゲット。大物ではありませんが、こんなんが数釣れるといいんですけどね。これも自己記録更新だそうです。その後、夜中に私の竿が一回倒れるアタリ(スカし)があった以外は、何事もなく朝を迎えて納竿としました。なんてしょぼい釣行・・・というか、いつもの調子ですが。非常に不完全燃焼な結果になりましたが、9月の今回の連休では何とか天気も持ち直し、七里に来ることが出来ました。今回は久しぶりな気がする単独釣行です。当時朝までの雨の影響も少なく、潮は澄んでますね。風も波も穏やかで、釣り日和です。夕方から日没まで一向にアタリが無く、餌の確認で真ん中の竿を巻き上げると根掛かってます。ラインブレーカーで引き抜くと重さがあるので、タコが岩場に張り付いていたようです。ちょっと小さいので、これでボウズ逃れのオカズ確保とはなりません。しょぼいスタートです。しばらく経って、左の竿がコンコン揺れてます。巻き上げるとチャリコでした。日没直後のゴールデンタイムにこのしょぼさで、写真を撮る気力も失せてきましたので、スマホ画像です。そして下げ6分の19:30に左の竿がぐいんぐいん引っ張られます。ダッシュで竿を取り、セイヤー!と電撃合わせ。よし乗った!おおお これはかなりデカい!間違いなくタイ型の魚の手ごたえです。これで今日のノルマは達成できました。何の魚かな~♪(^^ と、期待しながら慎重に寄せてきます。この上がってくるまで分からないというのがドキドキして本当に楽しいですね。が、次の瞬間、フっと軽くなりました。え?(--;急に手前に走ってフェイントをかけたかな?とぐりぐり巻きますが、一向に重さが復活しません・・・(汗)掛かりが浅かったようです。orzここのポイントの特徴としては、一晩一発のアタリがあれば御の字ということと、時合が一晩通しで30分程度の一瞬しかないという傾向があります。この貴重なアタリをバラしたら、それはもう今日は終わったということを8割方意味します。まだお仲間がうろついている可能性もあるかもと、自分を鼓舞して投げ返しますが、こんな時にアタリが続いたためしはありません。が、10分後、また同じ竿がぐいんぐいんと引っ張られてます!(@@;今度こそ!との思いで合わせを入れると、よし乗った!おおお さっきのよりは小さい気もするが、これもかなりデカい!(^^全く同じ方向で全く同じことをしてるんで、なんかデジャブみたいな感じですが、やりました。ラインや針の強度は十分でも、さっきみたいなことがあるんで、僕はいつものらりくらり無理しないようにしてるんですが、それでもバレるときはバレるんで、悔いが残るのは正体が見られなかったことですね。これは何とか正体を見たいです。ちんたら慎重に時間を掛けてやっと上がってきました。おお!やった!(^^どど~ん!!【コロダイ 60センチ 2.6㎏】七里でやっとまともなサイズのコロダイを釣りました。苦節9年? 長すぎるっちゅーの(--;これで弟子の記録をあっさり抜き返し、今頃 己とわたくしの実力の差を認識していることでしょう(笑)しかし今日は石鯛狙いで来てるんですが、狙ってないとこういうことがあるんですよね~まあ僕は滅多にありませんが。もうこれでお腹いっぱい満足したんで、早めに切り上げて車で就寝し、朝マズメから再スタートです。夜明け前から投げ返すも、餌取りの気配すらありませんが、これもいつものことです。完全に夜が明けきった下げ7分の06:30に最後の餌を付け投げ込みます。ほどなくしてドラグがジャッ! ジャアアアァァーーーーーー!!僕は七里では、ラインが波に持ってかれない様にドラグはキツめに締めてるんで、最近はドラグを鳴らすアタリは無かったんですが、こいつはあっさり引っ張って疾走しております。寝起き間もなくで全く予期してなかったいきなりの出来事に、頭が真っ白になりましたが、素早く竿を取りドラグを締めます。が、と、止まらん昨晩のコロダイとは明らかに次元の違う引き。全然寄せられへん(汗)このスピードとパワー・・・ この引き・・・覚えがある。『 奴だ・・・奴が来たんだ・・・ 』 赤い奴ではないですよ・・・竿の曲がりっぷりを見て、ギャラリーが集まってきました。こういうのは苦手です。バレたらかっこ悪いし、一人で楽しみたい。本当にひと巻きひと巻き寄せて、やっと上がってきました。どど~ん!!【石鯛♀ 57センチ 2.9㎏】やりました!コロダイに続いて石鯛も自己記録更新です!本当はひゃっほーと喜びの踊りを踊りたいくらいですが、ギャラリーがいるので、『ええ型やねー、このサイズは数年に一匹くらいしか出んねー』などと、平静を装って受け答えしてました(笑)この石鯛、昨夜のコロダイとさほど大きさは変わりませんが、取り込むまでコロダイの3倍くらいの時間が掛かりました。突っ込みとか締め込みが強烈なのは瞬発力の違いでまあ分かるんですが、相手がじっとしている時にラインのテンションを保っているだけでも、伝わってくる重さが重いんですよ。あれはなんなんですかね。体の面積とヒレの面積が大きいから水の抵抗も大きいということ以上のものを感じるんですが。何にしても石鯛には特別なものを感じます。帰りのクーラーは獲物の重さで6㎏近くプラスされたので、めちゃ重かったっス(^^;僕の技量では、今回のような釣果は10年に一度あるかなしといったところです。しつこく続けていると、こんなこともあるんですね。やはり投げ釣りは最高です。(^^

2018年09月23日

コメント(12)

-

ちょい投げ隊 七里例会

7月の3連休にまた七里に行ってきました。今回は気温も水温も上昇し、そろそろコロダイが出そうな時期なので、いつもの石鯛ポイントではなく、コロダイの実績が高いポイントに行くことにしました。ついでに今回はメイチダイも釣りたいので、青虫と小針仕掛けも持参しようと、弟子と作戦会議をしておりましたら、当日N会長とNIGOさんも合流することになりましたので、久々のちょい投げ隊フルメンバーでの釣行となりました。全員で七里を目指して出発です。弟子は今回、置き竿投げ釣りタックル一式を私の見立てで新調した初釣行です。今までに釣った魚の最大記録は22センチのメバルということで、今回は30センチオーバーの魚(ウロコ付き)を釣るのが目標と言っております。この日のためにSFノットやスネルノットの地獄の特訓をしてきました(笑) また、今回はちょい投げ隊の入隊テストも兼ねております。合格ラインは【50センチオーバーの石鯛】と言いたいところですが、それだと10年経っても無理かもしれないので、我々が納得するような型物を釣り上げたら合格とします。会長は一足先に七里に到着して、早速釣果写真を送ってきました。なんと今回のサブ本命のメイチダイを、いきなり釣っております!(@@;もうシーズンイン確定ですね。こっちは3連休初日の渋滞につかまり、なかなかポイントに到着しません。う~ん、あせる・・・(^^;少し遅れて、私と弟子、そしてNIGOさんも合流しまして、全員でスタートフィッシングです。写真でも分かりますが、この日は海藻が山盛り打ち上げられていて、投げても速攻で海藻が仕掛けに絡んで流されます。釣りになるのかというレベルですね。こんなに酷いのは珍しいです。夕まずめになり、会長が結構なファイトをしていたので駆け寄ると、サメがあがってきました。残念でしたが、活性は上がってきているのかも知れません。日没後も海藻に悩まされながら根性で打ち返しますが、走らない変なアタリがあり、結構な重さを巻き上げると、同じシロザメでした。まあ、なんにも釣れんよりは楽しめますが、ウロコ付きが釣れません。この後もう一匹サメを追加し、NIGOさんもサメを釣ったようです。サメの群れが入っているようです。隣で弟子も『なんか来ました』といって竿を曲げています。またサメでしょうが、練習にはいいので、やり取りの助言を隣でします。『どうせサメやで、練習やと思って気楽にやったらええよ』『はい』『竿は立てなあかんよ。ノサれて水平になった時点でドラグロックしてたら一発で切れるよ』『はい』『ここは根掛かりは無いで、ドラグ緩めて糸出してのらりくらり弱らせたらええよ』『はい』『波打ち際は引き波で無理すると切れるで、寄せ波に合わせて巻かなあかんよ』『はい』などと、テキトーなことを言っているうちに波打ち際から上がってきたようです。NIGO『・・・・・・コロだ!!』私『えっ? ホント?(--;』 ←見てもいないどどん!【コロダイ 57センチ 2.6キロ】でかいやん!(@@;これ腹も太いしよ~引いたやろーに、もうちょっと『うわ~~!』とか騒げばええ魚かと気付いたのに、冷静にあっさり上げたな。ほんとに投げ釣り2回目?というか、君は接待ゴルフという言葉を知っているかね(--;いやーこれは参りました。合格です(笑)お祝いに神経締めをしてあげました。これはホントの時合かと、気合を入れなおして集中砲火します。が、その後も海藻の入れ食いで、体力と餌を消耗しただけでジ・エンド・・・orzNIGOさんは、巻き上げるとアタリもなくコレが付いていたとか。【へダイ 38センチ】今回、4人で10本以上の竿を出しましたが、本命を釣ったのは弟子だけでした。ニュータックルの初おろし釣行はまず釣れないという古今東西共通のジンクスを打ち破り、自己記録をダブルスコアで更新して、ちょっと出来過ぎですが、クーラーの入魂も完了してよかったね。おめでとう(^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【雑記】今月、とうとう東海地区唯一の釣り情報誌『東海釣りガイド』が休刊となりました。一昨年は『関西の釣り』も休刊になりましたし、雑誌媒体自体が存続することが難しい時代になってしまいました。僕が19~20才の頃は、毎月5000~6000円も雑誌や漫画を買い込んでいましたが、今ではインターネットやユーチューブが情報・娯楽のメイン媒体になってしまい、逆によく今まで持ちこたえてくれたなという感じです。この『東海釣りガイド』は、僕は2001~2005年頃によく読んでまして、その時にマダイの投げ釣りの記事や七里のコロダイの記事を読み、自分も岸から大物が釣ってみたいと思うようになり、この釣りにハマりました。家族でこの雑誌に載ったこともあり、思い出深い本なので、名残惜しい限りです。

2018年07月28日

コメント(14)

-

GW釣行記

ご無沙汰してます。本当に年一ペースの更新になってきました。ゴールデンウィークは、毎年ほとんど釣果に恵まれたことがないんですが、せっかくの連休に釣りに行かない選択肢はないので、毎年恒例の開幕戦に行ってきました。波も低くて風も弱く、釣り日和です。今回は弟子を引き連れて、七里の投げ釣りを伝授すべく、私が3本、弟子が2本の5本体制で挑みます。日没前から投げますが、いつも通りフグ以外の生命反応はありません。しかし、3年前のGWにはへダイも出たことがあるんで、ワンチャンスを信じて投げ返します。日没後のゴールデンタイムも一切の反応も無く時間が過ぎて行きますが、下げ5分の20:30過ぎに、いきなり左のサーフリーダーが見たことないくらいの曲がり方で引っ張られ、胴の真ん中から『つ』の字になりました。ドラグの緩め方が弱かったようです。砂利の上を全力疾走して竿を取り、合わせを入れます。『おっしゃ、乗った!』いつも通りのへダイと思っていたら、そのスピードとパワーと持続力が全然違います。また運の悪いことに、ケプラーユムシの大物仕掛けではなく、竿一本だけしょぼいカレイ針に青虫とユムシ屑で遊んでいた仕掛けに来てしまいました。投げ釣りの一般法則です。抜投カレイ12号とフロロ6号ではキツイな・・・なかなか寄せられん。弟子も興奮してファイトをそばで傍観しています。と、次の瞬間、隣の弟子の竿が三脚からすっ飛んで地面にころげ落ちました!『おい! アタっとるぞ!!』すぐさま、竿に駆け寄り合わせますが、残念なことにすっぽ抜けてしまったようです。しかしこの獲物元気すぎる。 この引き・・・覚えがある。『 奴だ・・・奴が来たんだ・・・ 』赤い奴ではないですが・・・まさかこれはひょっとしてという思いが駆け巡ります。ばらさない様に時間をかけて、何とか取り込みました。やった!(^^【石鯛♂ 42センチ 1.3㎏】久しぶりに石鯛を釣りました。七里はこれがあるからやめられない。以前、七里で石鯛を釣ったとき、ブログでえらい大げさに書きやがって、たったの55センチじゃねーかと思った方もおられるかと思いますが、ろくに魚を釣ったこと無い私が、いきなりあの狂ったような突進力を体験した時はホントに焦りました。下の画像を見て頂くと、石鯛は背鰭と臀鰭の後端がほとんど尾鰭と同じくらいに発達しており、その面積も桁違いに大きくへダイと比べてほぼ尾鰭が3枚あるような状況が分かって頂けると思います。これにより石鯛は、通常の雑魚(ザク)の3倍のスピードとパワーを得ているのです。実際、釣り上げたときは、引きの割に案外小さかったなと思ってしまいました。そして、これがうわさに聞く石鯛の剛引なのだと実感できました。底物タックルのあの異常なゴツさは決してハッタリではないのです。また、石鯛を捌くと分かりますが、その身はヒラメでも比較にならないほどの弾力のある強靭な筋肉質であり、チヌやマダイなどの一般的な鯛と比べると、戦闘民族サイヤ人とただの人間くらいの差があります。今回の石鯛も、へダイなら確実に50㎝以上あると思いながらやり取りしてました。同じ体長のマダイやへダイなんかとは比較になりませんね。その後は怒涛の時合いも終了し、深夜25:00まで頑張りましたが二度目の時合いはありませんでした。また、夜中に久しぶりにNIGOさんと合流し、翌朝から3人でやりましたが、反応は無く餌切れ納竿となりました。NIGOさんはそのまま同じポイントで継続して夜までされましたが、またしても44㎝の石鯛を仕留められ、このことにより、弟子の竿飛びも石鯛の仕業であったと確信しました。素晴らしい掛かりどころ。久しぶりの釣行でしたが、非常に満足のいく結果となりました。これで3人とも石鯛を釣っていたら最高でしたが、そこまでは上手く行きませんね。さて後は、石鯛釣りのもう一つのお楽しみ。久々の石鯛尽くしです。定番のお造り透き通る身と心地よい歯ごたえ。う~ん、相変わらず旨い!(^^皮の湯引きゼラチン質の感触を楽しみます。厚みとコリコリ感は大きい石鯛のが上ですね。これはやや物足りません。うしお汁濃厚な旨味は、真鯛に引けを取りません。ほほ肉ウマー久しぶりの豪華な夕食となりました。やはり投げ釣りは最高です。(^^

2018年04月30日

コメント(16)

-

深川めし

1年ぶりのご無沙汰です。生きております。 釣り自体もほとんど行けてませんが、年に一回くらい更新しないとブログを辞めたと思われるので、更新したいと思います。ワンパターンで久しぶりの七里にやってきました。 日没~深夜、翌朝も頑張りましたが、フグすら釣れずに終了です。でも久しぶりに竿が振れただけで、リフレッシュできましたよ。それでは皆さん、また来年 (^^)/と、ならないように頑張りたいと思います。(;^_^A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【雑記】 僕は仕事で東京へ出張すると、帰りはいつも夜更けになるので、新幹線の中で夕食をとるのが通例です。しかし、揺れる電車の座席で下を向きながら駅弁を食べると気分が悪くなるので、いつも下を向かずに食べられるサンドイッチやおにぎりなどを食べておりましたが、去年、こちらの記事 森拓也の『ふるさとエッセイ』 で『深川めし』なる駅弁が紹介されていて、やたら旨そうだったので、一回食べてみたいと思っていました。 先日、久しぶりに東京に行った折に、ふとこの記事のことを思い出し、品川駅の売店で探してみると、あっさり見つかりゲット。早速帰りの新幹線の中で食べてみました。ふたを開け、一口ほおばった瞬間、めちゃ空腹だったとはいえ、つい『うまっ』とつぶやいてしまいました。アサリと炊込みご飯を一口(うま~い^^)べったら漬けをひとかじり(リセット)アナゴの蒲焼きと炊込みご飯を一口(うま~い^^)べったら漬けをひとかじり(リセット)ハゼの甘露煮と炊込みご飯を一口(うま~い^^)べったら漬けをひとかじり(リセット) 延々このルーティンを繰り返し、ガツガツむさぼりあっという間に完食。これからは出張のたびにこの『深川めし』を食べたいと思います。出張の楽しみが一つ増えました。これはおススメですよ。

2017年08月14日

コメント(8)

-

久しぶりに・・・

皆さん、ご無沙汰しております。私事ですが、去年から今年にかけて極めて忙しい時期に突入しております。よって釣りどころではなかったのですが、徐々に落ち着きつつありますので、やっと先月七里に行くことが出来ました。およそ8か月ぶりの釣りです。しかし、たまに来たからと言って都合よく釣れる訳もなく、この日はニベとフグのみで安定の撃沈。偶然同じ日にネオロカさんが伊豆諸島でタマミ狙いをしていて、同時多発テロで体力限界、もう勘弁して~(×0×)などという羨ましいメールが来ていましたが、こっちは待てど暮らせど微動だにしない穂先とにらめっこする精神修行となりました。でも、久しぶりに竿が振れたので楽しかったです。そして今回は、夏休み特別企画ということで、4年ぶりに遠路はるばる南紀にやってきました。某漁港ですが、先々週NIGOさんがこのポイントで67センチのマダイを仕留め、引き続き先週は正体不明の大物に針を伸ばされたというので、正体を探るべくリベンジにやってきました。大型の石鯛?この堤防はもろに岩礁帯の上にあるので、今回はひさびさのワイヤー仕掛けでクエタマ狙いです。まだ日没まで2時間ほどあるので、この2本とは別に一本だけ七里仕様の仕掛けでユムシを付けて投げ込んでおきます。一投目が着底してひと段落したとたん、ドラグがジャアーーーーーーーー!いきなりキターーーー!(@@;想定外のいきなりのドラグ高速回転音にあせりましたが、元気のいい引きを楽しみながらなんとか浮かせると、海中にピンクの魚体が光ります。おっ、マダイや!やった!(^^【マダイ 46センチ】よく肥えた綺麗な天然真鯛でした。さほど水深があるわけでもなく、まだ明るいのに、いきなりこんな真鯛が釣れるとは、このポイントはポテンシャルが高いですね。というか磯場なのに真鯛が濃いなー。これは今日は期待できそうです。そして日没後、化け物どもの時間帯の開幕です。デカ針にイカを付けて放り込んでいきます。・・・・・・うーん、反応が薄いな。たまにウツボ、ウミヘビ、まあ、長モノが連発するよりは、仕掛けと体力の消耗が少なくてマシですが。変わったところではハモ。これはいい締め込みで引きまくったんで、いい魚と勘違いして喜んでしまいました。orz さすがにこれは捌く自信がないのでリリース。 そのまま朝まで頑張りましたが、結局スミ1で終了。まあ、食べごろサイズの天然真鯛が獲れたので良しとしましょう。今回はいい真鯛が手に入ったので、初めて潮汁に挑戦してみました。下処理を丁寧にすると、生臭さみが全くなく、真鯛の身や骨から出る旨味を純粋に味わえますね。琥珀色のだし汁はすでに料亭の味わいです。初めてなのに上手に出来たと思います。久しぶりの豪華な夕食となりました。やはり投げ釣りは最高です。(^^

2016年08月12日

コメント(18)

-

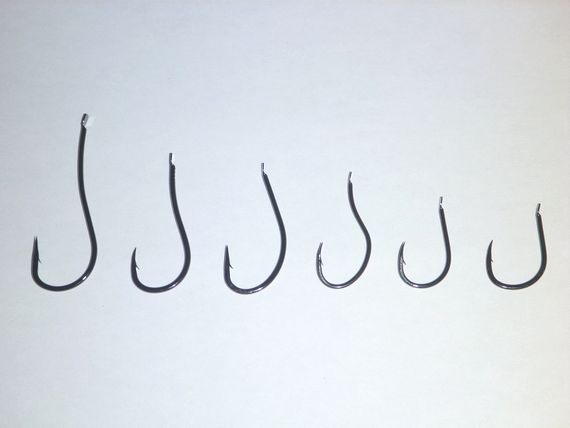

シーズンインに向けて準備中

なかなか春の到来を感じられない今日この頃、寒くて釣りに行けないこともありますが、こんな時は自宅で来るシーズンに向けて、釣りの準備をするのが唯一の楽しみであります。ここ1~2年、数は少ないですが僕にしては七里で良型の魚が割とコンスタントに釣れた気がします。(あくまで僕にしてはですが)あんまり魚を釣ったことないんで、最近魚とのやり取りを繰り返しているうちに、竿の特性が釣り味に影響があるのはもちろん、使いやすさの好みも変わってきてしまいました。七里で取り込みの時、結構な確率で波打ち際でいきなりぐいぐい走り回られることがあり、アナゴかウツボと思っていたものが突然鯛に変身する感じでびっくりすることがあります。(※逆に鯛がウツボにイリュージョンもありましたが(笑)そこで改めて450という長さを再評価しております。3年ほど前、450も使ってみたいと2本買い揃えたものですが、その長さゆえ投げたときの反発がワンテンポ遅れてから来ることや、こういう長竿は三脚で垂直に近い角度で立てることも難しかったため、ほとんど使わずお蔵入りしておりました。4本継にくらべて5本継だと反発力のパワーロスも大きいんですよね。ただ6点ガイドはお気に入りでした。(7個はいらんし、5個は少ない)しかし去年からパイプアングル竿立てを導入したことによりセッティングの問題は解決され、また波打ち際での突っ込みも、溜めが効くので非常に余裕をもってやり取りでき、バラシの危険性も減ると思われます。405でPEだと、ほんとにダイレクトにきますね。それがいいという人ももちろん沢山おられるでしょうが。こうなると、3本竿が基本の僕は当然もう一本増やしたくなるわけですが、このFVはとっくにカタログ落ちでメーカー在庫は当然無いので、なんとか自力で探し出さねばなりませぬ。一応上州屋の全国ネットワークでも探してもらいましたが、全く発見できませんでした。新型ならいくらでも売っているんですけどね~やはり同じので揃えないと気が済みません。それと僕は旧サフリのロゴが好きなんですよ。新品が欲しいので、あっちこっちの釣り具屋に立ち寄るたびデッドストックを探しておりましたところ・・・おおっ! 新型サフリの奥に旧型サフリの在庫を発見!! しかも赤い!!あれ・・・? ( ̄_ ̄i)サーフレイダー Σ\( ̄ー ̄;)ホントにコケた・・・・(;^_^Aしかし、お値段は25号420で驚愕の¥2850!う~ん、これで釣りしたくなってきた(笑)となりのサーフショットも気になるな・・・(笑)と言う訳で、あとはヤフオクを根気強く監視して何とか未使用に近い美品を無事ゲット。人気があるので結構いい値段しますが、この綺麗さで1枚なら買いです。これでまた一歩、本石の60オーバーに近づいたのであります(笑)あとは、今季用の針の選定です。僕が欲しい針はだいたい店頭にないので、試し買いするたびに100本単位での注文になってしまいます。針のWEBカタログを眺めながら、試したかった針を取り寄せました。・ ささめ 豪鯉軽量吸わせ 22号・ がまかつ コウジマダイ 18号コウジマダイはだいぶ前から使ってみたいと思っていましたが、なかなか店頭にもなくて注文するほどの気にもなれずにいましたが、僕の最近の好みである、太軸過ぎない太軸でネムリ無し(外ネムリ)、コウジ(ユムシ)専用というのが気に入って使ってみることにしました。豪鯉軽量は要するに丸セイゴの22号です。左より・ ささめ 豪鯉軽量吸わせ 22号 (線径 1.36mm)・ がまかつ コウジマダイ 18号 (線径 1.36mm)・ がまかつ 丸セイゴサーフ 20号 (線径 1.26mm)・ ささめ カン付丸セイゴ 18号 (線径 1.16mm これで石鯛釣った)ささめサーフマダイLの線径が1.26mmなので、豪鯉軽量とコウジマダイは結構な太軸であることがお分かり頂けるでしょう。コウジマダイはヒネリが無いのが唯一の不満ですね。メジャーな針メーカーで丸セイゴの22号は、ささめとオーナーしか出していないと思いますが、オーナーの丸セイゴは線径が細いんですよ。ささめの丸セイゴはNSBのみ22号がありますが、何と一本の単価が62.5円(4本で250円)。豪鯉軽量は全く同じ形状と思われますが、イブシ茶という渋いカラーリングで一本33.0円(10本で330円) 安い!(^^ これはちょっとお得情報でしたね。ちなみに豪鯉食わせという針と、磯投げバトルKTという針は、パワーイレグ(スーパーイレグ)と同形状と思われます。こちらは24号(XL)までありますよ。コスト面とかも考えながら色んな針を探すのはホントに楽しいですね。豪鯉をとりあえず80本ほど根付けしました。僕のポイントはほとんど根掛かりしないので、今の釣行ペースだと3年くらい持ちそうです。これでさらに、本石の60オーバーに近づいたのであります(笑)

2016年02月26日

コメント(14)

-

パックロッドで旅に出よう! ダイワペットよりオリムペット?

皆さん、ご無沙汰です。極寒に耐えるだけで精一杯の今日この頃、釣りにも行けないので久々のぽんこちネタです・・・( ̄_ ̄i)キワモノ好きの僕としては、最近あんまり紹介したいと思う製品が無いんですが、今回のブツは結構珍品かな。という訳で、今回ご紹介する商品はこちらです!出ました! 僕の大好物のリールインタイプのパックロッドセットです!プラスチックのハードケースを開けると・・・【オリムピック オリムペット1000 スピンキャスティングセット】(製造年) 1978~1980年頃?(ロッド) OLYMPET-1045-4 グラス製 4ピース 5ft 161g(リール) OLYMPET1001 4LB-87Yds 164g(価格) 不明オリムペットというのは、オリムのスピンキャストリールの機種名で、ロッドでも同じシリーズがあったようですね。よ~分かりませんが。ただ、このリールとロッドのセットというのは、基本的にアメリカで販売されていた物のようです。以前紹介したダイワのミニメイトシステムみたいなもんですね。Made in Japan の文字が見えますが、オリムのアメリカ現地法人の所在地?が表記されています。以前の記事でも書きましたが、アメリカ人にはこのようなオールインワンタイプの道具類が受けが良いようですね。普通に日本でも販売してくれていたら良かったのにと思いますが。ガイドはショボイですが、飾り巻もなかなか凝った4ピース(5?)のグラスロッドです。ちゃんとフックキーパーも付いてます。現代ならモバイルロッドとか言うんでしょうね。グリップの形もカッチョいい~。時代的に100%グラスと思うんですが、細身な割に意外と張りがあって、持ち重り感も無く使いやすそうです。リールは皆さんお馴染み、ダイワのゴールドミニキャストと同じクラスですね。非常にコンパクトです。1977年のオリムのカタログに新製品としてオリムペット1000が載っていますが、このセット品は1001となっているので、後継機種と思われます。ドラグダイアルがハンドル横からボディ上部に移動して、何やらよく分からんサミングダイアルという機構がオミットされているようなので、なんかコストダウンされた感じです。しかし、このようなパックロッドセットは、非常に釣りに対するロマンを掻き立てられます。出先でこのようなセットが一つあるだけで、思わぬ釣り場に遭遇した時にとりあえず竿だしすることが出来るので、釣り師なら一つは持っておきたい気持ちになりますね。とはいえ、このセットはハードケースでそこそこデカいので、常に携帯するのはちょっと困難です。最近の製品ならもっとオシャレなソフトケース入りのものがあるんでしょうね。まあ僕はどのみち所有するだけで眺めてニヤニヤしているだけで関係ないですが(笑)

2016年02月07日

コメント(10)

-

謹賀新年

明けまして おめでとうございます旧年中は色々とお世話になり ありがとうございました本年もよろしくお願いいたします

2016年01月01日

コメント(8)

-

おそらく七里閉幕戦

前回の七里釣行では、良くて一晩一発のマイポイントにしては結構アタリが連発しましたんで、だいぶ気温が下がってきて寒さがつらいですが、またまた頑張って行ってきました。南に台風が発生してますが、嵐の前の静けさというか非常に穏やかな海況で、今夜は何とか持ちそうです。波も静かですが、反応も全くありません。・・・・・・・・・・・・う~ん、マンダムさすがにこの時期の七里は厳しく、夜投げしているアフォは僕くらいのもんです。戦闘開始から3時間ほど経って、やっと左の竿の穂先がコンコン一応竿を煽って確認しますが何も乗ってません。おそらくフグなんかがかじっているのでしょう。またしばらくして同じ竿にコンコンもうエサも盗られているだろうと巻き上げようとすると根掛かってます。竿を煽って根掛かりが外れると同時に、どぉーんと何か乗ってます。おお~やっと生命体反応が!結構いい引きで暴れまくりますが、根掛かりのせいでアタリが小さかったのでしょう。どうせならドラグ音が聞きたかったな~上がってきたのは、やはりコイツか。なんか妙に長いイケメンなへダイさんでした。【へダイ 43センチ】毎回毎回同じような画像ですいませんね。しかしこの厳しいコンディションで相手をしてくれたへダイ様に感謝です。ハリを抜いただけでえらい出血してしまいましたが、エラをナイフでザクザクして止めを刺します。大量出血で、もう死んだだろうと口を掴んでビニール袋に入れようとしたその時!ぎゃあ~!人差し指をへダイ様にフルパワーで噛まれてしまいました(T_T)どれくらいのパワーかと言いますと、1キロクラスのへダイがぶらさがって指から出血するくらいです(痛)皆様も魚の取り扱いにはご注意を。その後も頑張って打ち返しますが、アタリは無いのにエサだけは猛烈なスピードで無くなっていき、エサ切れで23:00に納竿となりました。今年はもうこれで七里はおしまいですかね。今から来年のシーズンインが待ち遠しいです。

2015年11月22日

コメント(12)

-

晩秋のナイスファイト 夏の名残を追いかけて

我ながら最近割と釣行記が続いております。釣りに行きたいというより、現実逃避のため海に逃れているような気もしますが・・・。前回のどすこい級肘タタキ釣行では、まともな釣果はもらったチヌのみ(釣果ではない)という極めてショボイ私らしい結果となり、欲求不満が蓄積されただけとなりました。どうせ真冬になると僕は寒さでほとんど釣りに行けなくなるので、今のうちに有終の美を飾って、来年の開幕までの間の釣り欲求を抑える貯金をしておかねばなりませぬ。というわけで、航空写真を眺めながら大キスが(ついでにカレイも)溜まっていそうな湾に目星をつけ、とある漁港にやってきました。ここで竿をだすのは10年ぶりくらいです。静かな砂泥底の湾内ですので、予想が正しければ大キスが連発するでしょう。さっそくコンコンとアタリが出ますが、【ロウニンアジ 21センチ】やりました。釣り師の憧れGTです。小さいですがカッコだけは一人前です。というか、完全底ベタでも食ってくるんですね。またしばらくしてコンコン・・・【ロウニンアジ 19センチ】これはこれで美味しいので、数が釣れるといいですが、肝心の大キスが一向に釣れません。などと思っていると、船着きのコーナーで竿を出していた僕の三脚の真横まで軽自動車が寄せて乗り付け、中から漁師と思われるおじいさんが『邪魔やろが~~!!わしらはお前らみたいに遊びでやっとるんちゃうんやぞ~~!!』と怒鳴る勢いでのたまいます。『すいません。片付けますわ』この漁港は釣り禁止ではありませんが、僕がこの爺さんの乗り込む船の横で店を広げていたことが癇に障ったようです。僕があっさり片付けると言ったので、反撃を予想していたじいさんは一瞬ギョッとしていました。只ならぬ騒ぎっぷりに、隣で喋りながら一緒に釣りをしていた地元の釣り師が僕のことをかばってくれていたみたいですが、ゴミを捨てていくだのマナーが悪いだのと、そういう釣り人が後を絶たないような話をしていました。その場にいた他の漁師さんは、そのまま釣りしていていいからねと言ってくれましたが、乗り捨てられた軽自動車が邪魔で釣り出来るはずもなく、気分も悪いので場所移動することにしました。僕は漁師さんには一定の敬意を持っていますし、この爺さんの言うとおり、自分達の仕事場で遊んでいる奴らがゴミを散かしていくなど許せない気持ちもよく分かります。何より僕自身が、ゴミを放置していく釣り人に頭にきているので、ここまで理不尽な嫌がらせをやるくらいなら、管理委託されている漁協の権限で釣り禁止にすればいいと思いますが、そうすると地元民が釣りを出来なくなるので困るのでしょう。その場にいた7~8人の漁師と地元釣り師が、道具を片付けている僕の周りで、身内で漁港を独占してよそ者を追い出したような格好になって非常に気まずそうでした。いやーマイッタ。夕まずめの時合い直前でいきなり次の場所を探さねばなりません。もう魚種がどうこうと贅沢も言っておられません。日没まで1時間しかないので、近隣の適当な漁港にやってきました。セコい湾ですが、水深は軽く10メートル以上ありますので、針を大き目にし、マダイ狙いに目標変更です。早速コンコンアタリを巻き上げると、【チャリコ 23センチ】おおっ!狙い通りいきなり真鯛がでました。ちょっとちっちゃいな・・・。でもこのポイントは期待できます。サイズアップを目指して再度投げ込んでいきますが、日没後から三脚が倒されそうなほどの強風が吹き荒れ、水深があることもあり底取りできないくらいになってきましたので、あえなく撤収。うーん、いかん。二回続けて不完全燃焼のこの停滞感。オマケにじじいのせいで気分も悪い。とにかく漁港は船の往来を常に気にしたり、他の釣り師とテリトリーの奪い合いで、楽しいと思ったことがほとんどない!やはり俺にはここしかない(笑) 長い前ふりだったな。11月ともなると七里は結構厳しいものがあるんですが、何者にも遠慮することのないこの解放感と、雄大な景色。来るたびに心が洗われます。この日は風も無く、夜明け前でも17℃もあり防寒着がいらんくらいでした。すっかり使い慣れたパイプアングル竿立てをセッティングし、三本投げ込みます。日没前に竿立ての角度を調整しようと、竿をもった瞬間にドラグから糸がジャーッ!おっしゃ!ヒット!結構な元気な引きで上がってきたのは、【へダイ 37センチ】幸先いいです。コンディションのいいきれいな魚体のへダイでした。とりあえず刺身確保で今日のノルマ達成です。そして日没後すぐ、真ん中の竿から結構キツめに締めてあるドラグの糸が難なく出ていきます。すぐさま竿に駆け寄り、うおりゃ!どん!ぐぐぐっ!おお!けっこうデカい!次の瞬間すぽんっ!おわ~、ショック~(TT)今のは結構デカかったよ~(泣)しかし今日は活性が高い!バレたとはいえ、テンションはすでにMAX!などと思っていると、今度は右の竿が海にすっとんでいきそうな勢いで根本からひん曲がっています! どうやらドラグを緩め忘れていたようです。これぞエキサイティング!これがパイプアングル竿立ての醍醐味か!(笑)オラァー!!気合いの鬼アワセをくれると、今度はしっかり乗りました。おお!これも結構デカいぞ~!やり取りを楽しみながら、じわじわ寄せてきます。波打ち際での締め込みは結構なもんでした。【へダイ 44センチ】やりました。ちょい投げレコード更新です。うひょ~~~楽し~~~い(^^♪これぞ七里の釣りや~。なんで偏屈なじじいに嫌がらせされてまで小物狙いせなアカンねん(笑)その後、真ん中の竿が微妙に動いているので、巻き上げると、【ニベ 34センチ】これも地味にレコード更新です。元手がショボいんで簡単に更新できます(笑)その後は怒涛の時合いも終了し、翌日の夜明けも頑張りましたが、まったく反応無しで終了となりました。今回は季節の割にはハイシーズンのような活性で、久々に興奮できました。やっぱ釣りはこうでないとね。しかし、このポイントは近年ほんとにへダイ率が高いです。へダイはもういいってと言いたくなりますが、それは贅沢ってもんでしょう。唯一ばれた魚が気になりますが、僕はイシダイの一枚歯に針が弾かれたものと思っております(笑)そしてへダイ様は、さすがに前回のチヌよりは、一枚上手の旨さでした。明日はへダイ鍋とアラの煮付けを頂きます。(^^

2015年11月07日

コメント(12)

-

久々の小物狙い ショボショボ釣行記【追記あり】

最近、休みが取りづらいので中々遠出ができませんが、秋は色々と釣り物の多い時期なので、年間で一番釣りに行きたい時期でもあります。今回もせいぜい半夜しかできないので、久々に近場でどすこい級の肘たたき(笑)を狙ってみようと、考えていたポイントに行ってきました。しかし、ポイントに到着してみると漁業権設定がどうのこうのと看板が立ててあったので、どうやら釣り禁止になってしまったような雰囲気です。なんか言われても嫌なので、しょうがなく場所移動でお手軽な鳥羽の岸壁にやってきました。こういう時はたいていダメです。※カメラ忘れましたこの時点で大キスはもう望み薄ですが、ひょっとしたら乗っ込みザブトンが間違って釣れてしまうかも知れないと気を取り直して始めます。←ところで、ブログの左側にちょい投げレコードなるコーナーを作ってみたんですが、ブログを開始してから6年弱の間で釣った主な戦果を並べてみて、中には一部良型と言えるものも混ざってますが、よくぞこれだけほどほどの控え目サイズばかり揃えられたものだと自分の腕の無さに呆れてしまいます・・・( ̄_ ̄i)それと同時に、投げ釣りはほんとに多彩な魚が釣れる釣法であると再確認させられました。過去にも色々と面白いものを釣ったことがありますが、写真がないので載せられません。今後はあらゆる釣れたものを掲載していきたいと思います。長物とかの外道コーナーが充実していきそうな予感がしておりますが・・・( ̄_ ̄i)話は戻って、竿二本で始めますが、この季節とは思えないほど魚の反応がありません。エサ取りも全く居ないのは寂しいですね。しかしアタリもないのに何故かエサだけはどんどん無くなっていきます。あまりにもアタリがないので、車の中で昼寝をして日没前まで時間を潰します。夕方に目覚めてそろそろ再開しようと準備していたとき、目の前に係留してある台船の乗組員の方が、『遊びでやりよったら釣れたけん、あげるよ』と、ええサイズのチヌを持ってきてくれました。なんや魚おるやん。ええな~こんなん釣りたいわ~【クロダイ 37センチ】こっちは真剣にやってもフグすら釣れないのに、遊びでこんなん釣れたと言われると落ち込んでしまいそうです。台船の下に居付いとるんですね。これで気合いを入れ直して投げまくります。しかし反応は一向にありません。仕掛け巻き上げ途中に、急にぐんぐん引き込まれます。【ギンガメアジ 21センチ】秋の河口らしいものが釣れました。これ以外にも巻き上げ中に何度かアタリがあったので、結構回遊していたみたいです。メタルジグなんかで専門に狙うと面白いかも知れません。しかしヒラアジの類はこんなサイズでもよく引きますね。じゃこ先生の釣った70センチのGTはナンボほど引いたのかと思います。その後、日が暮れてぼちぼちアタリが出始めますが、お約束のアナゴにちびセイゴばかりで、いい魚は全く釣れません。しかし何故かエサの消耗が激しく、早期の撤収が見えてきました。その後、お隣で釣られていた方から、未使用のマムシとアオムシ1500円分相当を譲り受け、延長戦決定(笑)マムシなどという超高級餌を使うのは5年ぶりです(笑) 大き目のハリにチェンジし、贅沢に太いやつを一匹掛けにし、真鯛と座布団カレイに的を絞ります。アナゴが釣れました。Σ\( ̄ー ̄;)マムシがもったいないっちゅーの(・∀・#)ムカムカその後も鳴かず飛ばずでエサ切れ22:00納竿となりました。う~ん、しょぼい。【追記】チヌ(クロダイ)は釣りの対象魚としては相当人気の高い対象魚であることは言うまでもないことですが、食用魚としての評価はあまり高くなく、専門にねらうチヌ師でさえ持ち帰らない人もいます。あくまでゲームフィッシュの対象魚なんですね。特にフカセ釣りの人に多いんかな。こんなふうに釣ったチヌを以前ももらったことがあります。 食味評価としては図鑑を見てみると、え~となになに、身はやや水っぽく磯臭さもあり、毀誉褒貶が激しい魚とな。沿岸性が強いため地域的な水質やエサの良し悪しなどの影響を受けやすいということでしょう。これはボラやスズキにも同じことが言えますね。今までこういう先入観で見ていたのでチヌは刺身にしたことが無いんですが、今回頂いたチヌは、いいコンディションのきれいな魚体だったんで、一回試験的に刺身で食べてみることにしました。さっそく柵取りしてみましたが、見た目は割といいです。へダイとあまり変わりません。触った感触の水っぽさも無いですね。あと、僕は刺身にするときは神経質なほど内蔵や血や体表の粘液が身に直接触れないように気を使います。今まで自分で捌いて食べた刺身で磯臭いとか思ったのは、バリ(アイゴ)くらいですね。サンノジも同じような事言われますが。刺身が生臭いというのはほとんど捌く時点でまな板に付いたこれらの粘液や体液が身に移ってしまうからというのが僕の持論です。石鯛がまれに磯臭いとか言われるのも、胃袋に入っているイガイやフジツボなんかの残骸の臭いが移るからと思っています。僕が捌いた石鯛の刺身は天下無双の美味でした。刺身にするときに、包丁で切っている時点でだいたい旨いかマズイか分かりますし、捨てたいくらいどうしようもないのもありますが、このチヌは割といけそうですね。どうです? なかなか旨そうでしょう?(^^ 食べてみた感想は、心配していた水っぽさというか歯ごたえの頼りなさも無く、へダイと比べてもほとんど遜色ありません。臭みも全くなく、白身魚特有の繊細な旨味も十分感じられ、要するにめっちゃマイウ~です(笑)捌くときの注意点としては、三枚に下ろす時点からは一切真水には触れさせず、柵取りしたあとラップを掛けて冷蔵庫で少し寝かせると身に締まりが出てきて包丁で引きやすくなり歯ごたえが増します。以前、タカノハダイを煮付けたときも異常に旨かった記憶がありますが、先入観に捕らわれずにチャレンジしてみることで意外な発見があるかもしれませんね。僕は今後はコンディションのいいチヌが釣れたら迷わず刺身で食べることにします。

2015年10月25日

コメント(12)

-

米国式パイプアングル竿立て

いま、巷のサーフキャスターの間で評判の?米国式パイプアングル竿立てですが、先月の七里のビッグウェーブで僕の三脚が破壊されてしまい、逆にじゃこ先生のアングル竿立ては微動だにしていなかったことで、図らずも比較実験となってしまった前回、これをいい機会として長いこと拘っていたサーフ三脚スタイルを辞め、僕もアルミアングル竿立てを自作してみることにしました。http://blogs.yahoo.co.jp/yashoo00367/35377161.htmlhttp://blog.livedoor.jp/teone/archives/43534603.html基本設計はほかの方々と全く一緒ですが、こまごまと自分流のこだわりを加味して部材を選定しました。おもに自分の思う最低限の強度・耐久性・サイズを確保しながら、重量とコストをなるべく抑えるというのが目指す方向性です。(アルミアングル)30×30×3.0mm、L=700mm ¥1068ホームセンターなどに置いてある2.0mm厚品では強度や耐久性に不安があるので、モノタロウで3.0mm厚ノーブランド品をカット販売してもらいました。またアングルサイズは小さいほど浜に刺さりやすいですが、砂利を受け止める面積もある程度欲しいので30mm幅を選択。じゃこ先生のアメリカ製はL=600mmでしたが、七里の高波に対応できるよう100mm伸ばしました。(塩ビパイプ)VP40、L=330mm ¥227ほんとは内径35mmもあればいいんですが、規格が無いので40mmになりました。肉薄のVU管では、ナットを締めこんだ時のゆがみがありそうなのでVPにしましたが、ちょっと重いですね。中間の肉厚があれば良かったです。ホームセンターで売っている1m品を3等分しました。(ボルト&蝶ナット)M6、SUS、L=75mm ¥71強度が高いに越したことはないんですが、M8ではゴツすぎるんでM6を選択しました。もちろん材質はステンレス。ナットを外さずにパイプを回転できる最低長で、できればL=80mmがピッタリでしたが見つかりませんでした。ちなみにアングルとパイプの重ね代は強度を重視して200mmです。(ボルト貫通部)M6ボルトの外径は約5.85mmで、5.5mmのドリルで穴を開けると、ちょうど塩ビ管にボルトをねじ込む形になります。そうすることで釣り場での組み立て時にボルトが抜け落ちず、また蝶ナットで締めこんだときにボルトが簡単に共回りしませんので、工具なしでしっかり締めこめます。アングルのほうは6mmで開けました。(アングル先端)サンダーか、無ければ金ノコで適当にカットしましょう。ヤスリでバリ取りすれば完成です。ヤスリが無ければ石ころでガリガリ。アルミなんで簡単です。(収納モード)パイプを回転させ、互い違いに抱合せて非常にコンパクトに収まります。ロッドケースにも楽勝で4セット入ります。・ 一本の重量 =565g・ 一本当たりのコスト=1366円(税別) 安い!(^^ 以前使用していた三脚2セットとこの竿立て3セットだと、アングル竿立てのほうが500g弱重くなってしまいました。しかしコストは3本で三脚1個分程度ですし、かなり強度にこだわったので、長年使えると思います。また、自作はコストが安いこと以上にサイズや構成を自分の思い通りに作れるのが何よりですね。それでは早速フィールドテストに向かいます。今回は久々にNIGOさんと竿を並べます。ここの砂利は割と細かいので、ほんの5秒程度でアングルを40センチほど埋め込むことができます。差し込んでからの角度調整も思い通りにできて、設置強度もかなり高いです。ほんの数分程度で3本とも設置が完了しました。セッティングの容易さ・早さは三脚とは比べ物になりません。また、部材のサイズ、強度設定ともバッチリ狙い通りでした。このまま販売できるレベルです(笑)などと二人でダベッているときに、NIGOさんの竿がシーソーになりすっ飛びました!(^^三脚はこれがエキサイティングでいいですね。人の竿でもこういうのを見るとテンションが上がります。明るいうちにNIGOさんが40cmクラスと30cmクラスのへダイを立て続けに釣り上げました。さすがでございます。日没前はフグのエサ取りがうるさかったですが、日没後はシビト虫の史上最高レベルの猛攻を受け、エサが素晴らしいスピードで無くなっていきます・・・orz僕はやっとこさニベ1。その後は全く魚の気配が無くなり、僕は半夜の予定でしたので、10時前にはエサ切れ納竿となりました。日没前の満潮前後が唯一の時合いだったようです。唯一の収穫は、この時期の七里の風物詩、みかんの無人販売一袋100円。今年のみかんもめちゃウマでした。 以前も使っていたこのアングル竿立ての利点は、地面差し込み部がV型になっているので、左右に回転せずに安定することと、波に対してはV型が波を左右に逃がし、逆に魚の引きに対してはV型で地面の砂利をしっかり掴み倒れにくいことですかね。もちろんアングルなのでしなりは微塵もありません。単純極まりない設計ですが、パイプなので道糸が弛んでも竿が倒れることもなく、貫通ボルトは竿尻の受け止めも兼ね、無駄な部材はひとつもない素晴らしい設計です。使ってみてひとつ気付いたことは、仮に魚を掛けてやり取りしている最中に他の竿にアタリがあった場合、持っている竿に掛かっている魚がほどほどのサイズであれば、ドラグを軽く締めて竿立てに立てておいて、もう一本の竿の対応をすることができると思いました。これは三脚やポール式の竿立てでは難しいでしょうね。まあそんな心配をする必要もないでしょうが(--;

2015年10月12日

コメント(13)

-

ぽんこち大王、七里降臨!の巻

じゃこ 『あのさー、今度のシルバーウィーク七里でやりたいねんけど 案内してちょ(^^♪』私 『ははーっ m(_ _)m』という訳で、急遽じゃこ先生と七里に出撃することになりました。何年も前から、七里で竿出ししたいと延々と聞かされてましたが、今回ようやくお互いの都合が付くことになりました。思えば、じゃこ先生と竿を並べるのは5年ぶりです。お互いトシ食いましたねえ(笑)待ち合わせ場所にさっそうとあまり見かけない怪しげな旧式の四駆が到着します。こんな車を好んで乗り回す人は滅多にいないと思ったら、やはり先生でした。いい意味でも悪い意味でも期待を裏切りません・・・orz今回は予定日に台風20号が重なり、東側に抜けたとはいえ、予報では【波高2mうねりを伴う】となっていたので、安全を見て釣行日を一日遅らせました。翌日の予報は【波高1.5mうねりを伴う】これなら行けるだろうということで出撃。七里では波高1.5mは凪のレベルです。現地ではうねりも心配したほどではなく、天気も良好、夕方からほぼ無風、季節はドストライクと、期待も高まります。じゃこ先生は、あらゆる種類のエサを大量に用意され、骨董タックルを4セット投入し、ことのほか気合いが入っておられます。じゃこ先生の竿立ては海外で仕入れた16ドル99セントのアングル竿立てです。それええですねえ(笑)日没前後から、たまに波が丘を越えて足元を洗います。なんか荒れてきたような・・・( ̄_ ̄i)まあ七里を案内といっても、日本全国津々浦々から世界を股に掛けて大物狙いをされてる先生に僕が何を教える訳でもないんで、とにかく今日は一匹だけでも釣ってもらいたいです。しかし今日はシビト虫がかなり湧いていて、エビや虫エサは瞬殺されて、かなり苦戦されております。僕のほうも反応が薄く、やっと小さなアタリを合わせると・・・う~ん、微妙・・・( ̄_ ̄i)何も反応が無いよりはマシですが・・・その後・・・どっぱ~~ん!!僕の三脚2セットと竿3本がすべてなぎ倒されます。まあ、荒れ気味のときはよくあることですが・・・( ̄_ ̄i)どっぱ~~ん!!またしてもすべてなぎ倒されます。ちなみにじゃこ先生はアングル竿立ての恩恵で、まったく倒れません。まあ分かっているんですがね。僕も以前使ってましたんで。しかし、なんか波が徐々にパワーアップしてきているような・・・( ̄_ ̄i)その後ぱったりと魚の反応が無くなったので、二人で僕の釣座でコーフィーブレイクしてました。私 『ゴールドブレンドのこの香、う~んマンダム(^^』じゃこ 『あれっ!? アタっとるんちゃう!?』私 『おわわわ!(@@; うりゃっ!』スカッ!私 『あかん~ スカですわ~(TT)』と貴重なアタリをスカし、仕掛けを巻き上げていると、いきなり重量感が乗りました。手前に走っていたようです。【へダイ 42センチ】やっと魚らしい魚です。42~3センチやな~とじゃこ先生が言うので、きっちり測ると42センチ。さすが近年釣りまくりのお方は目測レベルがハンパではありません。ここでタイミング的にも時合いかと思い、二人とも気合いが入り直します。そして、それぞれの釣り座で再砲撃開始していたその時・・・どっぱわ~~~ん!!!僕のタックルをすべて吹き飛ばし、警戒していつもよりかなり後ろにバックしていた釣座の直前まで土石流クラスの波がなだれ込んできました。二人 『おわ~~~コワ~~~ッ!! (@@;(@@;』この時、僕の三脚はあまりの衝撃に足がへし折れ、ついでに僕とじゃこ先生の心も折れたのは言うまでもありませんし、写真を撮る気力もありません(笑)これはちょっとこれから満潮を迎えるのでマズイな・・・ということで、ここで一時撤収となりました。じゃこ先生はそのまま帰還され、僕は夜明けに賭けます。空が白んだ日の出前、波はだいぶマシになりましたんで再攻撃します。日が昇ると、恐らくフグ・ベラ系統と思われるエサ取りがうるさいくらいで、すぐ素針にされます。コンコンアタリを一応合わせると・・・【カワハギ 25センチ】お~~良型(^^ なんか釣りブログらしくなってきました(笑)しかし、パワーイレグ21号によく掛かったもんです。追加を狙いたいので、小針にチェンジしようとしますが、大物狙いオンリーで来ていたので小針の持ち合わせが無く、あきらめて納竿としました。今回じゃこ先生には、七里名物のシビト虫地獄と釣座に迫るビッグウェーブを体験して頂きましたので、もう七里の魅力に憑りつかれたことと思います(笑) また一緒にやりましょう。【追記】今回、予報の割にはかなりの荒れ具合でしたが、実際にはホントに波は低かったんですよ。何しろ道糸がほとんど波に叩かれず非常にアタリが取り易かったのです。こういう日は七里にはあまりありません。しかし波の登り上がる勢いとパワーは桁違いでした。これは、風によっておこる一般の波【風波】と、遠方の低気圧によっておこる風波が伝播するうち波の波長が長く変化した【うねり】との性質の違いで、詳しくは説明されているサイトがありますんで、理屈はそちらを参照して頂くとして、例え波高1.5mであったとしても、うねりを伴うと撤収せざるを得ない状況になり得るというのは今回初めて経験しました。今回のように、太平洋上に釣りのポイントと対峙する位置で台風がある場合、1000km以上離れていたとしても、うねりは余裕で到達します。またその到達の周期は今回結構な間隔で分散しており、1時間置きくらいに大波が連発しました。しばらく釣りをしていて大丈夫と思っても、日が沈んで撤収が難しくなってから海況が一変する可能性があることを想定したほうがいいですね。

2015年09月22日

コメント(14)

-

史上最強のB級臭!? リール内蔵型ロッドの金字塔 ダイワペット

今回の記事を、じゃこ先生に毎回恒例のコラボレーション企画にしてもらいました。コチラの記事も併せてご覧いただき、時代に翻弄され時代のあだ花と消えていったB級以下の釣り道具の歴史に思いを馳せて頂ければ幸いです。というか、こんなガラクタを集めて喜んでる奇特なおっさん二人に救いの手を(笑)http://blogs.yahoo.co.jp/yashoo00367/35303758.html今もって、まったく釣りに行けませんもので(´・ω・`)ショボーン、しょうがなくポンコチ記事でもアップしときます。しかし紹介するものは、このキワモノ・B級品大好きな当ブログにおいてはしょうがないというレベルではありません(笑)と言う訳で、今回ご紹介する商品はこちらです!この何とも古いセンスのレザー調ケース・・・中身を取り出してみると、古い釣りファンの方ならお馴染みのダイワペットです!(^^♪【ダイワ ダイワペット】(発売年) 1979年 (ラインキャパ) 1.5号-100m (重量) 75g (ギアー比) 1:1(ロッド全長) 60cm(オモリ負荷) 3~5号(キャッチフレーズ) 『こいつは一台持っておきたい』(笑)昔、これが家にありましたが、一見釣り道具に見えないこの70年代特有のダサくて近未来的なレトロセンスは、一目見ただけで、生涯忘れ得ないインパクトがありました。(・∀・)ヘー竿とリールが一体となった製品はあまり存在しないと思いますが、ダイワペットはそのコンパクトさではぶっちぎりでしょう。本当にポケットに忍ばせられるサイズです。実際、使うかどうかは別として、男はこのようなもしもの時に備える道具類に無性に心惹かれるものですね。笑ってしまうぐらいの短さです。このチープさが最高(笑)当然ながら、リール部は単なる糸巻きレベルです。しかし無用なトラブルも最小限となるでしょう。反対側に逆転防止ストッパーのスイッチがあります。ブランクス以外は基本樹脂で出来ているので、高級感や耐久性は望むべくもありませんが、作りはダイワだけあって高い精度で、やはり日本製ですね。ダイワのカタログには、ミニタックルコーナーでまとめて載っています。ミニスピンセットも載っていますね。これはリールフットが専用設計となっているので、これも一体型タックルと言ってもいいかも知れません。カタログにもあるとおり、用途は主にワカサギ、ハゼといった真下の小物狙い専用です。しかし、ダイワペット縛りでどんな魚が釣れるかを競ったりチャレンジしたりすると面白いかも知れませんね(笑)この頃のカタログは、皆さんそうだと思いますが、一日眺めていても飽きない魅力がありましたんで、やらない釣りジャンルでも隅から隅まで読み漁ってました。リール一体型ロッドはとかくキワモノ扱いされるものが多いと思いますが、ダイワペットは売れたかどうかは別として、その知名度や馴染み深さでは間違いなくナンバー1でしょう。やはり趣味の道具は、実用性や性能とは別に、見た目のインパクトや思いつきで作られた時代の徒花的な製品が、時を経てから心惹かれる存在となるのでしょう。

2015年08月22日

コメント(13)

-

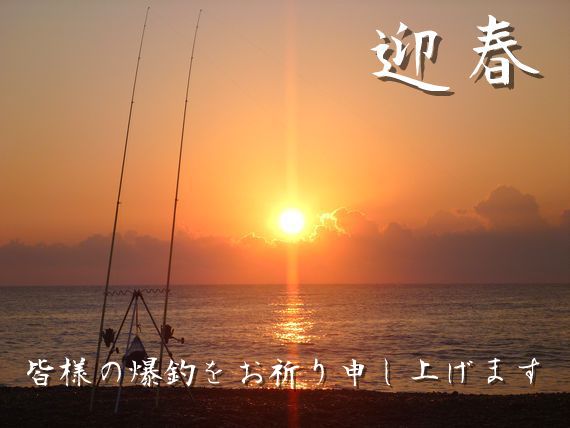

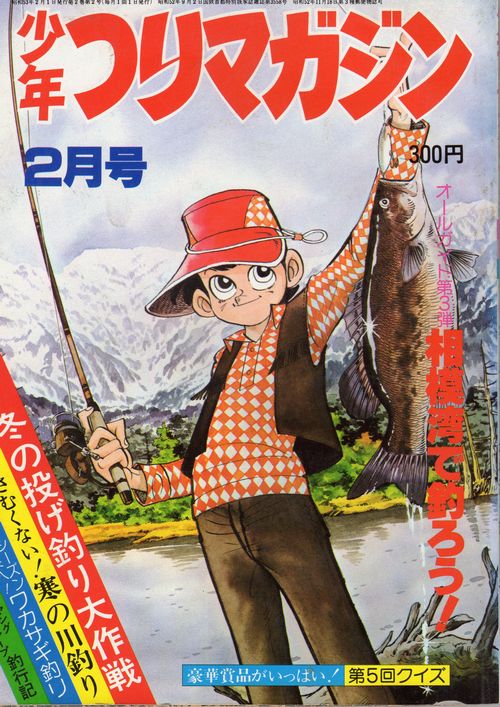

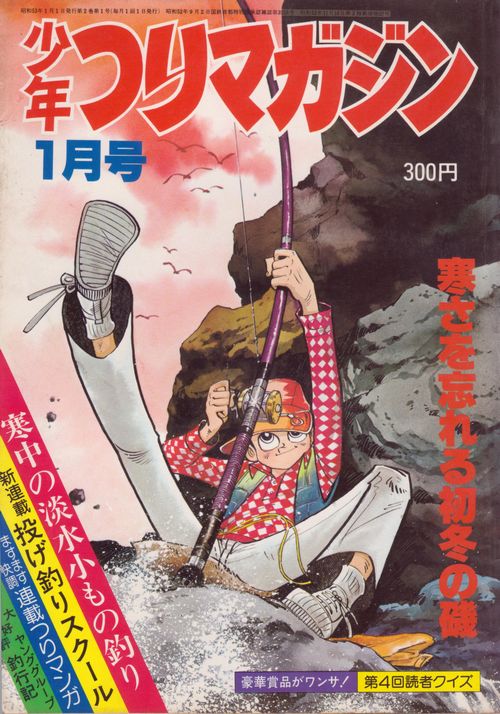

少年つりマガジン 1978年2月号

なかなか釣りに行けないここ最近、というか近年という感じになりつつあります・・・orzまあ、長い人生そのうちいい時も訪れるでしょう。こんな時は、古い雑誌でも眺めながら過去の郷愁に浸ることが、最も癒しになるのです。 以前、紹介した、少年つりマガジンの翌月号ですが、表紙が有名なガルシアミッチェル2in1ですね。山上湖でバス釣りといったシチュエーションでしょうか。前回はシーラインで底物でしたが、この雑誌は表紙が毎回釣りマニア心をくすぐる内容となっております。そして見開きの広告は、釣り少年憧れのDYFCとなっております。この会員証とワッペンは欲しいな。これは今で言うなら、【ポケモンだいすきクラブ】みたいなもんですね。子供はその時代その時代で、夢中になる遊びの対象が変化しますけど、その楽しみ方は似たようなもんなんでしょう。私はもう一回子供になりたい。70年代の釣り風景をどうぞ。コロネット1かな? この釣り場を知っている人は、現在との違いが分かって面白いでしょうね。昔は、鯉や鮒釣りもよくしましたね。こういう光景も最近はホントに見ません。紹介されてるポイントが関東方面ばかりなので、知らないポイントばかりなのは残念です。この雑誌は、広告が割と少な目ですね。シマノのマイナースピニングのエルム街の悪夢?このセルフセンタリング機構というのがよく分かりませんが、ダイワスポーツNo,2のダブルストッパーとは違うようです。う~ん?よーするに、ストッパーのピッチをだだっ広くして、逆回転した時にラインローラー部が上で止まるようにして糸を拾いやすくしたっちゅうことかな?何にせよ、とうの昔に淘汰されたシステムのようです(笑)古いキャスピンですね。今でも機能に遜色はありません。現行品より畳み易い気もしますけどね。ツネミの広告です。ハッピーニューイヤー’78というのが凄いです。オールド好きの方なら、知っているルアーばかりですね。リアルタイムの三平君広告です。アニメ化される前ですね。さりげなく載っているミリオネアG5です。初代シーガーのようです。世界初のフロロカーボンラインですね。釣りに関係ないですけど、こんな広告もありました。これが趣味だったという方は、50代以上ですかね?当時の最先端な趣味ですね(笑)

2015年06月30日

コメント(6)

-

極小リールの大本命? マイコンSS

皆さん、ぽんこちは。久々のぽんこちネタです。なんだこの薄汚い巾着袋はという声が聞こえてきます・・・このなんとも言えないダサきもい魚の絵柄は、大森好きの方ならおなじみのリール袋ですね。もうこの絵柄でハアハア興奮しているアナタは変態確定です。という訳で、今回ご紹介するのはこちらの商品です!【大森製作所 初代マイコンSS】(製造年) 1980年代初頭?(ラインキャパ) 2号-150m(重量) 210g(ギアー比) 1:5.2僕は古くて小さいリールが好きなんですが、その中でも特に好きなメーカーの大森の、その中でも特に好きなリールである初代マイコンの最小サイズは、なかなか手に入れられませんでした。その理由は、単にオークション相場が高いからでありまして、ましてやコレはそこらのジャンク屋に転がっているような代物ではありませんので、長いこと指をくわえて見ておったんですが、一年ほど前に異常に写真映りの悪いSSに入札してましたら、ギャンブル性が高すぎたせいか相場の半値程度で落札できました。しかし届いたものはかなりの美品で、回転フィーリングなどは新品と言えるレベルでした。ありますからねー見た目がキレイでも機関がどうしようもないのが。このマイコンというネーミングは、パソコンがまだマイコンと呼ばれていた1980年代初頭に、その名にあやかったと思われるんですが、だれかご存知の方いないですかね。でも、マイコン=マイクロコンピュータ=micro computer とすると、MI-COMなんですが、表記はMI-CONなんですよね。ここもよく分からない。ちょっと話はそれますが、マイコン(パソコン)が思いっきり高価で物珍しかった1982年頃、だいたい小学校高学年から中学生くらいになると、一部の賢めの御大尽(お金持ち)の御子息の中にはマイコン(PC-6001やFM-7なんか)を買い与えてもらう子もいて、僕を含む貧乏人の子倅どもは、普段たいして親しくも無いのにマイコンゲームやりたさに、〇〇く~ん、あっそっぼ(^^♪と、ずうずうしくも大勢で押し寄せておりました。当時の記録メディアはカセットテープ(笑)クソみたいなゲーム&ウォッチレベルのゲームでもロードに30分くらいかかり、そのあいだトランプでもして時間をつぶすというのがパターンでした。しかしそんな低スペックなマシンでも、得られる楽しさ・興奮は、今のゲームとは比較できないほどでしたね。例えるなら、原始人に風邪薬を投与すると効き過ぎるような感じです(笑)そんな時代を思い返すと、現代のコンピュータの進歩のスピードは異常すぎて、とても人間が適応できているとは思えません。感覚がマヒしてますね。しかし、リールの投げて巻くという基本は昔から全く変わらないので、昔のリールでも全く使用に支障はありません。古いパソコンはガラクタですが、古いリールはビンテージになるのはこのためです。え?(^^;どっちもガラクタですか?話は戻って、このSSも通常サイズのマイコンと全く同じ機能・構成です。おなじみのラチェット切り替えスイッチにベールフォールディング機構リアドラグやサイズ等を見ると、以前紹介したダイワのプロスピンGS-500RDとほぼ同じですね。ダイワは非常に好きなメーカーなんですが、この二つを触り比べると、残念ながらダイワのほうはオモチャのような出来ですorz 文章にするのは難しいですが、回転フィーリングやドラグの滑らかさ、部品の加工精度、精密感、剛性感、密度の高い重量感など、とても比較できるレベルではありません。ダイワがダメなんじゃなくて、大森が凄すぎるんですね、これは。いろいろ極小リールを紹介してきましたが、いままで触った中で、明らかにこれが一番完成度が高い(使用してませんから、あくまで触った感想です)と思います。久々の触っているだけでニヤニヤしてしまうリールです(・∀・)ついでに、最小のオートベールミニとも比較してみましょう。サイズは一回りおおきくなりますが、その分、内部構造を複雑化する余裕もでき、また耐久性なども考えると、小ささと実用性が高次元で両立しているサイズと言えますね。こんなんで小物釣りしたら贅沢で楽しいでしょうね~。さ~て、ちょっとマイコンを掘り返してみましょう。・・・・・・・・・こんだけ発掘できました(汗)でも、こんな未使用新品¥980(税込)とか転がってたら、買うしかないでしょ!今でしょ!(`・ω・´)最小のSSと最大のNo6を比較。No6はWIDE808に負けない迫力ですね。これは十分コロタマファイトに使えます。じゃこ先生のとこからちょっと写真を拝借しますよ。というわけで、マイコンストレートフラッシュの完成です。う~ん、美しい~(^^♪ ただこれがやりたかっただけ(笑)

2015年06月06日

コメント(14)

-

七里開幕戦

皆さん、ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか?僕は毎年恒例の七里開幕戦の儀式を厳かに執り行ってきました。といっても、毎年まったく魚の気配が無く、釣れた試しがありません。(`;ω;´)とはいえ、気候の良いこの時期の連休に釣りに行かない訳にはいかないので、様子見がてらついつい来てしまいます。早い年には、ゴールデンウィークにコロダイが出たこともあるみたいですけどね。まあ、気持ちのいい季節に投げ竿が振れたらそれでよいのです。日没前にさっそく砲撃開始。開始早々、エサの確認のために巻き上げると、グググーッといきなりヒットしていた(笑)小型のようですが、存分にファイトを楽しみながら引き波に逆らわないようにブリ上げ完了(*^o^*)まだ水温はイマイチ低いと思いますが、えらい元気で引きまくりました。【へダイ 34センチ】ここのアベレージからすると小さめですが、食べ頃サイズです。これはひょっとして今日はいけるのではと期待が高まります。しかし、いつもの如く後が続きません。( ̄_ ̄i) 結局、朝まで頑張りましたが、その後はフグすら釣れず、一尾のみで納竿となりました。 毎年思っていることですが、やはりまだちょっと早かったですね。しかし、狙いの鯛族が釣れて良かったです。貴重な一尾です (^^♪次回は梅雨明け頃に再戦したいと思います。

2015年05月02日

コメント(10)

-

これはいいものだ(^^

えらい遅くなりましたが、石鯛のデジタル魚拓が仕上がったので自慢たらしく紹介します。めったに魚が釣れないので、この石鯛ネタで数年は引っ張りますんでご容赦をば。最近は釣具屋でもよくデジタル魚拓のサービスを行っていて、店内に何枚もの見本が貼り出してありますが、ほとんどは写真画像をただ切り出した程度の仕上がりで、イマイチ麗しさに欠けます。今回依頼した魚拓屋さんはネット上では有名所ですが、出来上がってきたものは僕の予想を上回る出来栄えでした。http://thumbnail.image.shashinkan.rakuten.co.jp/shashinkan-core/showPhoto/?pkey=95d04bc5da8b4783a2d5ace34cb49267f875f7af.02.2.2.2a1.jpg本物のカラー魚拓にはやはり敵わないと思いますが、非常にアーティスティックな仕上がりと思いませんか?(・∀・)もちろんキッチリ原寸大また、本物の魚拓は曲面の魚体を平面に転写するので、どうしても魚体がずんぐりと膨張して不自然なシルエットになることが常ですが、デジタル魚拓は写真さえしっかり撮れていれば、現物そのままのスタイルでしかも活きている状態を保存できるので、結構優れた点が多いと思います。ただし、元画像で出来栄えの8割方が決まってしまうので、納得いくまで何十枚でも撮るといいですね。次回魚拓を作るのは一体いつになるのか分かりませんが、そこそこのサイズが釣れてナイスショットが撮れたらまた頼みたいと思います。部屋に思い出の大物が飾れるのは予想以上に楽しいですね~。(^^ちゅうことで、今年からの目標は、石鯛の60オーバーで頑張りたいと思います。

2015年03月06日

コメント(14)

-

謹賀新年

明けまして おめでとうございます旧年中は色々とお世話になり ありがとうございました本年もよろしくお願いいたします

2015年01月01日

コメント(8)

-

七里閉幕戦

相変わらずなかなか釣りに行けませんが、そうこうしているうちに磯物の季節が過ぎ去ってゆく~ (×o×)冬には冬の狙い物があり、それも楽しみと言えますが、やはり寒さとアタリの遠さなど、夏~秋の釣りに比べると、モチベーションがイマイチ上がりにくい季節です。先月、またしてもNIGOさんが同じポイントで、銀ワーサ42センチをブリ上げられまして、今年は七里石鯛のアタリ年かと思わせます。Σ(゚д゚lll)マジ!こんなもんを見せつけられて最高の季節に釣りに行けないのは、まさに生き地獄。今週は二か月ぶりに釣りに行ける都合が付いたので、何とか過ぎ去ってゆく秋のなごりを捕えて、最後のファイトを楽しみたいところです。しかし・・・・ 今週からえらい寒気の冷え込み様ですな。( ̄_ ̄i) まあ行けるときに行っとかないと、次はいつになるのか分からないので、完全冬使用の防寒着を用意していざ出陣です。う~ん、人気が少ないなついでに魚の気配も少ないな2時間以上穂先がピクリとも動かず、早々に撃沈ムードが漂いますが、やっと穂先が僅かに振れ、エサ取りの存在だけ確認できました。その約一分後、ぐいんぐいんアタリが出たので、合わせると微妙な重さですが、ゴミかと思うくらい全く引きません。あ~長物か~、と波打ち際まで来てやっとグングン引き出しました。【へダイ 37センチ】なんとかボウズ回避できました。一応、磯物の仲間でしょう。良かった、間に合った。この後はうんともすんとも反応なく、夜明けにフグ一尾のみで終了。引き上げたオモリも冷たく、ベタ凪で、七里はもうすっかり冬の様相です。これにて今シーズンは七里閉幕となります。次回からは、石鯛なみに釣れないカレイを狙いたいと思います。( ̄ω ̄;)

2014年11月15日

コメント(16)

-

たまには針の話 パート2

先に読んでね↓~パート1からの続き~http://plaza.rakuten.co.jp/choinage/diary/201410120000/3) 軸長 (長軸 or 短軸)投げ釣りは、キス、カレイ、マダイなどでも長軸の針を使うことが多いです。明確な理由はよく分かりませんが、口の小さな魚に限って言えば、針のフトコロ幅が狭くなるのでその分細長いシルエットになるのは当然ですし、投げ釣りでは使用頻度が高い虫エサが刺しやすく保持しやすいとか、置き竿釣りではアワセのタイミングが遅いので、口の奥に掛かった針を外しやすいとか色々あるのでしょう。関係無いですが、糸が結びやすいというのもあります。左より・ ささめ サーフ真鯛L・ がまかつ キングサーフ18号・ がまかつ 丸セイゴサーフ20号・ オーナー カットビッグサーフ15号・ ハヤブサ チヌ7号・ がまかつ 伊勢湾真鯛王13号僕が長軸で一番メリットがあると思うのは、エサ(虫エサ)が刺しやすく保持がしやすいということです。遠くへブン投げる投げ釣りでは、キャスト時の衝撃と着水時の衝撃で弱い餌は一発で吹っ飛んでしまいますので、ポイントへ無事にエサを届けるということが吸い込みやフッキング以前に大事になってきます。ただし、軸が長くなるほど魚の吸い込みに対してマイナス要素が増えるのは間違い無いので、そういう意味では短いに越したことは無いです。こんなことを考えると、軸長は丸セイゴやビッグサーフ程度が僕の好みになります。4) フトコロの広さ(=針のサイズ)フトコロの広さ=針のサイズとしましたが、吸い込みだけを考えるとフトコロは狭くサイズは小さいほど良いですが、フッキングしないことには釣れませんので、フッキング率を上げるためには大きいほど良いとなります。左より・ がまかつ クエ35号・ がまかつ タマン22号・ がまかつ タルバ15号・ ささめ 大キスL仮に、逃したくない魚の最低サイズをマダイの30センチとした場合、この魚の口に入る最大サイズのエサを刺せてなおかつ針先が埋没しないフトコロの幅がある針がいいのではないかと思います。使うエサの種類にもよるので一概に何号という話にはなりませんが、長らく色んな魚を飼育した経験から言いますと、魚類に限らないでしょうが、あいつらの食欲というか生きることへの執念(笑)は並大抵のものではないと思います。口にエサが入らぬなら入れて見せようホトトギスという感じで、口の大きさより遥かに大きいエサでも何とかして飲み込もうとします。子供の頃飼ってたブラックバスに小魚を与えたら、飲み込み切れずに咥えたまま窒息死した奴もいました。まあ、食い気が無いときに小さいエサや繊細な仕掛けで何とかして食わせてやろうという釣りもあるのでしょうが、僕はそういう釣りは性に合わないので、食欲のない奴は初めから狙いません。5) ヒネリ (有り or 無し)これに関しては、だいぶ以前に某ポンコチ教祖のブログで議論になっていた記憶がありますが、ヒネリがある方が当然すっぽ抜けの危険性が減るのだと思いますが、ヒネリなしの針のほうが合わせたときのフッキングパワーがダイレクトに伝わるという話だったような。なるほど確かに巨魚を極太針で狙う場合は、アワセの力が左右にぶれないストレート針のがより強力に食い込むのは当然でしょうし、細軸でヒネリのある針だと限界付近でひねった方向に曲がってしまう気がします。ただ、ヒネリの無い短軸の針なら針先の進行方向に対してフトコロが広く開かれているのでフッキングする可能性は高いですが、長軸でなおかつその軸が針先の進行方向を遮るようなカーブを描いている場合は、ヒネリが無いと極めてフッキング率が低くなると思われます。たぶんその類の針でヒネリが無いものはほとんど無いと思いますが。僕としては、ほっといてもフッキングしやすいヒネリありの針が好きです。ヒネリなしの針はほとんど使っていませんね。6) ネムリ (内ネムリ or 外ネムリ or ストレート)針先をねむらせる目的は、これも僕にはよく分かりませんが、底に這わせる投げ釣りに関する限り、海底を引っ掻きにくくして針先をなまりにくくすることと根掛かりしにくくする目的くらいでしょうか。あとムツ針なんかは飲み込み防止で口元に掛かりやすくする(のど奥に掛かりにくくする)というのはよく分かります。これに関しては、僕はネムリ針はあまり好きではありません。魚の口の中に針があることを想像すると一目瞭然で掛りが悪いとしか思えません。ネムリ針のメリットの針先がなまりにくいに関しては、これは巻き上げの都度針先を確認してヤスリを掛けるなり交換するのが当然で、手間を惜しんでフッキング率を犠牲にしていては、何のためになまりにくくしているのか分かりませんし、根掛りに関しては、いろんな方の話や自分の経験上、オモリが岩などにはまり込む根掛りが圧倒的に多いと思われますので、特に好んで使用する必要を感じません。外ネムリ針はあまり知りませんが、がまかつのコウジマダイとかささめのカレイイレグくらいでしょうか。内ネムリのメリットが感じられないのなら、外ネムリのほうがいいのかという話になりますが、けっこう好きです。ただし、必要以上に海底を引っ掻いてしまうのもどうかと思いますし、先ほどのヒネリによるフッキングパワー伝達云々の話も考えると、外向きすぎるのもデメリットがあるように思いますので、個人的にはストレートが一番いいように思います。あと、内ネムリが良くないと思う理由に、針先の進行方向があります。この場合は、魚肉にフッキングした後の話です。へたくそな図ですが、フッキングの切っ掛かりがあった箇所から針先の示す方向によって、魚肉に食い込む進行方向が変わると思います。外ネムリやストレートならガッツリ魚肉をつかみ込む感じですが、内ネムリだと魚体から離れる方向に針が進行していくような、少なくともそっちへ誘導する力が働くのではないかと思えるのです。これはあくまで投げ釣りで魚に針を飲み込ませて掛ける発想で考えているので、浮き釣りや落とし込みなどで口元に掛けることを狙っている釣りだと話は違ってきます。なんやかんやと書きましたが、星の数ほどある針の種類を考えると、置き竿投げ釣りだけでも語りつくすことは全く不可能ですし、書いたことが正しいとも思えません。単に僕の思い込みと好みの問題です。でも、このようなことを針をいじくりながら夜中に自問自答して考えていると、時間の経つのも忘れてしまうのは僕だけなんでしょうか。この時、僕は自分の部屋の中で確かに釣りをしているのです。

2014年10月13日

コメント(12)

-

たまには針の話 パート1

エライ台風襲来で、三連休もクソもありませんな。皆さんの暇つぶしにでもなればということで、たまには釣りブログらしく針の話をしようと思います。僕はものぐさで仕掛けらしい仕掛け(二本針とか段差仕掛け)というのはほとんど作らないので、基本的にキスでもカレイでも大物でもすべて一本針です。そのかわり、針とハリスと結びには多少拘りがあります。ほとんど魚を釣っていない僕が何を言おうが全く説得力が無い訳なんですが・・・釣りに行くことはもちろん好きですが、それ以前に釣りの準備段階で、いろんな針を眺めてあれこれ想像しながら針を選ぶのが非常に楽しいです。ただし、僕が何々狙いと定めて釣りに行くのはせいぜいカレイとキスくらいで、あとはどこで竿を出そうが常に何でもええからエエ魚来い!としか思ってません。なので、常に五目釣りという考えで、その中でここまでの大きさの魚が食ってきても獲れるようにという基準で針とハリスの号数を決めています。キスとかカワハギとか極端に口の小さな魚はそれ専用の針がありますし、選択肢が少ないと思うのでとりあえず除外して、その他の一般的な口の形を持つ魚全般、つまり最大公約数的にあらゆる魚が食ってきてもフッキングして取り込める確率が総合的に高いのではないかと自分で思い込んでいる五目針の方向性というものを考察してみたいと思います。(主に七里での鯛系統狙いの投げ釣りを想定しています)以下に書くのは全て個人的な思い込みですので、突っ込みはご遠慮ください。針の形状を構成する要素として代表的と思われるのは、1) 線径 (太軸 or 細軸)2) チモトの形状3) 軸長 (長軸 or 短軸)4) フトコロの広さ(=針のサイズ)5) ヒネリ (有り or 無し)6) ネムリ (内ネムリ or 外ネムリ or ストレート)ほかにも平打ちとか材質とか針先に対する軸線の位置や角度等いろいろありますが、代表的なところはこんなもんでしょうか。あとコストも絡んできます。1) 線径 (太軸 or 細軸)太軸か細軸かは、針のサイズに対しての線径の比率なので、Φ何ミリ以上という話ではありませんし、その人の主観でしょうから一概に言えませんが、七里における僕の感覚では以下のようになります。【太い】パワーイレグ18号/【標準】伊勢湾真鯛王13号/【細い】チヌ針7号このくらいを基準として話を進めさせていただきます。僕は太軸の針はほとんど使いません。それは、太軸より細軸のほうがフッキングが良いのと、針自体の重さが軽いからです。針先の鋭さが同等であっても、太軸になればなるほどテーパーがキツくなるので、初めの引っかかり後からの魚の肉に針が刺さり込む時の抵抗がどんどん大きくなっていきます。なのでフッキング後に何度も大アワセを入れろなどという話もあるのでしょう。フッキングした箇所の肉質や骨の有無、骨の位置(深さ)にもよりますが、僕は細軸の針では初めのアワセ以降は一切追いアワセを入れません。もっと言うと竿に十分重さが乗っていれば一切アワセません。この重さでこの針なら十分に刺さり込んでいると判断するのと、アワセを入れたときのすっぽ抜けが怖いからです。また、太軸の針を使用して同じような調子でアワセずに取り込んだ時、波打ち際で外れて慌てて手で放り上げたこともあります。あと、太軸は針自体の重さが気になります。ほとんどのエサは身エサであれ虫エサであれ海水にかろうじて沈む程度で、ほとんど比重は1に近いものばかりですが、針は鉄なので7.85。針の体積が増すほどに、エサの吸い込みを阻害し違和感が増すはずです。太軸を使うメリットは、大きな力が掛かっても伸びにくい(噛まれても潰れにくい)の一点に尽きると思いますが、標準的な軸径の針を使いその針のサイズに見合った大きさの魚を相手にするのであれば、ドラグが使えないポイントや根から一気に魚を引き離す必要のあるポイントでない限り、滅多に伸びることは無いと思います。針のサイズに見合わない大きさの魚が来ることを想定して太軸にし強度で対応することを考えるなら、僕は針のサイズを上げた方がいいと思います。つまり切り捨てるのは小物の方です。そして吸い込み易さやフッキング率を上げるのです。2) チモトの形状チモトの形状も針によって様々ですが、基本的に僕が求めていることは、ハリスがすっぽ抜けしないことのみです。前項で針の強度云々の話をしましたが、力による引っ張り合いで標準的な軸径の針を使い一般的な釣魚を相手にしている限り、針が伸びるリスクよりもハリスが切れるリスク、もしくはハリスがすっぽ抜けるリスクのほうが遥かに高いと思います。軸径が太くなるほどチモトの潰し幅も大きくなるので太ハリスも結べ、すっぽ抜けにくくなりますが、細軸だとハリスの太さに限度があります。某社の真鯛針は以前好んで使ってましたが、Mサイズでフロロ10号が僕の標準です。スネルノットで結びました。いつもペンチと皮手で限界まで締め込んでます。線径が1.16mmもあるので特にバランスが悪いとも思いませんが、針のフトコロを棒に引っかけて引っ張ってみますと、針が伸びるより遥かに早くこの状態になります。仮に8号を使っても大差はないと思います。この針はケプラーノット根付けを前提としている訳でもないんでしょうが、チモトの形状はどうにも撫で肩で、非常に結びが滑りやすいです。これが分かって以来、この針は使っていません。針メーカーもここらへんの対策を取った独自の仕様を色々と考えてまして、以下のようなものがあります。【がまかつ】 伊勢湾真鯛王など【オーナー】 抜投カレイなどどちらも使ってますが、これらはすっぽ抜けには非常に効果があり、またかなり太いハリスが使えます。僕は針とハリスのバランスで言うと、針は太すぎるのは嫌ですが、ハリスは太いほどイイという考えの持ち主です。針を伸ばされた経験は少ないですが、ハリスは10号でもあっさり切られることがありますし、針の伸び強度に対してハリスの引っ張り強度で釣り合っていたとしても、ハリスは根ズレや魚の歯で傷付けられることを前提として考えると、いくら太くても太すぎる気がしません。また、ワイヤーなどと比較してフロロ程度の張りであれば、かなり太くても魚の採餌動作にさほど影響を与えるとも思えません。なので、さらにすっぽ抜けしにくい針を探し求めて行きついたのが、カン付針です。これならすっぽ抜けようがありません。これでハリスを限界強度まで使い切ることが出来ますし、ハリスを太くすれば針を限界強度まで使い切ることが出来ます。つまり、わざわざ太軸針を使わないようにしているのに、細軸や標準軸の針を限界強度まで使い切る前にそれ以外の部分で限界が来てしまってはお話にならないのです。先ほど真鯛針の実験で、フトコロを棒に引っかけて引っ張った訳ですが、フッキングする場所というか、針に力が掛かるポイントによって、その強度に大きな差が出ます。針が刺さったポイントが固い骨に近くて深く刺さらなかった場合は、左の図のように針の先端が力点となり、この状態で力が掛かると簡単に伸びてしまうことが想像できます。反対に、しっかりと深くフッキングした場合は、右の図のようにフトコロの一番深い場所に力が掛かり、相当な力が掛からないと伸びないのが分かります。このようなことを想像すると、パワーイレグのような針を使っている人が、本当に針が伸びきるほどのハリスなり結びの強度を併用しているのか疑問です。つまり、よろしくメカドック風に言いますと、エンジンパワーを上げるよりも先に、足回りのサスなりタイヤなりを強化しないと無意味に乗りにくくなるということでしょうか。(ちょっと違う?^^;)まあ、大は小を兼ねるということで、針の強度は高い分にはいいという考え方もあるでしょうね。~パート2に続く~http://plaza.rakuten.co.jp/choinage/diary/201410130000/

2014年10月12日

コメント(6)

-

そうだ、魚拓をとろう

先月、奇跡的なマグレで石鯛を釣り上げてしまいましたが、その時頭に浮かんだのが、ちょっとまてよ・・・これは魚拓を取ることが許されるサイズなんじゃ・・・小学生のころ、30センチくらいのアイナメでも、書道の授業で使う墨汁を魚に塗ったくって、ヘタクソな魚拓を取っていた覚えがありますが、筏のチヌをやっていた親父は55センチの年無しを立派なパネルの魚拓にして飾っておりまして、その立派さに非常に憧れました。キャッチアンドリリースが一般化した今は、デジカメで検寸写真を撮っておしまいとかが多いのでしょうが、カメラが高級品だった時代に小学生が釣果記録写真を取るという選択肢はハナから無く、みんな墨汁で魚拓を取ってました。特に石鯛は僕の憧れの魚でありますし、部屋のインテリアとしても常に飾っておきたいと思い、魚拓の作成を夜中の七里で思案します。アートを極めるならカラー魚拓なんでしょうし僕も一番欲しいんですが、料金も高そうですし、シガテラとかで食えない魚ならまだしも、この獲物だけはじぇっっったいに喰らう!!(笑)ということで、帰りに釣具屋で魚拓を取ってもらおうかと考えましたが、オールナイトで釣りした帰りに釣具屋に寄るのもしんどいし、魚の鮮度も落ちてしまう。そこで思いついたのが、昨今流行り?のデジタル魚拓なるもの。これなら魚の写真さえしっかり撮っておけば後からどうにでもなるので、とりあえず後で考えよう。ということで、デジタル魚拓のネット店舗を調べると、仕上がりを何種類か選べるようです。カラー魚拓とまではいきませんが、絵画風にアレンジも出来るようです。しかし、自分の写真を加工した時のイメージが湧かないので、ちょっと自分でシミュレーションしてみました。まずは油絵風の処理う~ん、なかなかいいな。写真そのものに芸術性がプラスされております。続きまして、モノトーンにして墨魚拓の間接法風これも渋いな。シンプルで繊細です。しかし、力強さがイマイチ足りません。ということで、墨魚拓の直接法風間接法魚拓のプロも、直接法には太刀打ちできない部分があると仰る方もいて、技法ばかりに走らない偶然の作り出す力強さや躍動感などは、一発勝負でないと作り出せない書道のような部分がありますね。昔取った魚拓もこんなもんでした。いろいろ悩みましたが、やはりカラー魚拓風が一番良さそうなので、頼んでみることにしました。あ~、早く出来ねえかな~(--↑ 出来てないんかい!それと、石鯛は当然美味しく頂きましたよ。久々の包丁人モードです。定番の御造りに石鯛鍋、最後に石鯛の雑炊ほんで、ボーさんに教えてもらった石鯛の皮の湯引き。皮を湯がいて刻んで、ポン酢とゆずこしょうで食べるだけですが、上品なフグとは違い、野趣あふれる風味と言いますか、ビールのアテや箸休めに最高です。見て見てー、この色艶(笑) 見た目で旨さが伝わるでしょう。石鯛の刺身は以前七里で釣ったものを食べたとき、こんなに美味いのかと驚きました。僕的には真鯛や鮃なんかよりよっぽど美味い。特に弾力が半端ではなく鮃を凌ぐ。食べ心地もまさに男の魚(笑) しかもこんなにデカくても大味じゃなく、繊細な旨味があります。ホンマ、二日間石鯛尽くしで堪能しました。子供も大喜び。(^^そして底物師の勲章・・・(いつから底物師になったんやw)嗚呼、あの激闘が蘇る・・・※写真のシーラインもワイヤシステムも一切使用しておりません(笑)ということで、骨の髄まで石鯛を堪能しました。これに見た目のカッコよさや引きの強さ、なかなか釣れない希少性なども加わり、石鯛釣りの迷宮にハマってしまう人がいるのでしょう。今回この石鯛を釣ってその魅力を改めて思い知らされ、僕も底物タックルで本格的に石鯛をやってみたい衝動に駆られました。まあ、それぐらい魅力のある魚ということですよね。でも僕はやはり一魚種のみを狙い続ける釣りより、何が来るか分からないというギャンブル性のある投げ釣りのほうが性に合ってるかもと思いました。

2014年10月01日

コメント(16)

-

BURNINGちょい投げSPIRITS!~男の勲章の巻き~

唐突に釣行記です。一体、いつから釣りに行っていないのか、調べたら今年の2月に一回行ったのが最後で、今年はそれ以外は全く行っておりません。勘違いされている方がおられるかも知れませんが、当ブログは投げ釣りブログであり、ぽんこちブログではございません(笑) ここ一年以上骨董釣り具ネタが続いているのは、ぽんこち好きなこともありますが、公私ともに釣りに行き辛い状況になってしまったため、そのストレスを物欲で発散しているのです。この三連休、やっと釣りに行ける目処がついたので、去年以来のホームグラウンド、七里へと向かいます。本当に久々のちょい投げ隊出動です。長引いた梅雨モドキの天気も去り、久々の快晴で海況も穏やかです。今回も小物に用はありません。エサはイカ短と実弾(ユムシ)のみです。日没までは、タコジグを投げて御土産確保をしておこうという浅ましさで頑張りますがカスリもせず、おまけに瀬ズレで新品のタコジグロスト・・・orzなんか暗雲が立ち込めてきますた。(^^; (というか、いつも通り)日没と同時に三本投げ、しばらくマンダムなひとときが過ぎます。ゴンゴン!おっ!お約束のウツボでした・・・orz再びマンダム・・・あまり生体反応が感じられない満潮の1時間ほど前、いきなり竿がロケット発射!でもいつもあんまりドキドキもしないんですがね。ここのウツボは根の無い所を回遊しているので、竿も飛ばすし締め込みもします。長物らしからぬ手ごたえに騙されて、慎重にやり取りして取り込んでズルッとコケたこと数知れず(笑)とはいえ、素早い動作で竿を取り、ドラグ締め、うおりゃー!ドドン!!っ!! なんや!この重量感!グングンと締め込みがくるので、明らかに鯛系の魚と分かります。ただしその締め込みの重さとスピードが普通ではありません。ドドドド!!のわわ~!(@@;久々に竿をノサれます。寄せられん・・・暴力的な加速と重量感。コロダイなら60オーバー確実か。そんなサイズ釣ったことないけど(笑)救いは根の無いポイントなので、ドラグを緩め何とかやり過ごします。相手が疲れて動きが止まった時だけジワーと少しづつ寄せてきます。そんなやり取りを10分くらい続けてやっと波打ち際に上がってきました。ぬわにい~~!どどーん!!【石鯛 55cm】ついにやりました!!超絶本命の大金星です!!七里は知る人ぞ知るサーフから石鯛が狙える珍しい浜です。数年前にも同じポイントでNIGOさんが57cmを仕留めていますし、過去には60オーバーの実績もあります。ただし釣れる確率は極めて低く、狙ってもなかなか釣れません。吉報を聞いたNIGOさんが、太地に向かう途中で立ち寄ってくれ、二人で祝杯を上げました。( ^^)Y☆Y(^^ )チーン僕は未だ放心状態から抜け出せず、ボー(゜。゜)・・・ 感情を表すことが出来ませんでしたが、NIGOさんは自分のことのように喜んでくれました。投げ釣りでデカい魚が釣りたいと、七里を初めて訪れたのが2009年の秋。諦めずにモチベーションを持続するために2010年よりブログを開始。同時に、投げ釣りで磯物、底物を狙おうというキンコロに初参加。NIGOさんと七里で知り合ったのもこの頃です。小物もロクに釣ることが出来ないのに、小物には用無しとツッパリ続けて苦節5年。やっと自分でも納得できる獲物に巡り遭えることが出来ました。何よりこれを七里で投げ釣りで獲ったというのが嬉しいです。キンコロ関係者の皆様、あまりの釣れなさに呆れることなく指導し続けてくださったNIGOさん、N会長、そのほか全てのご支援頂きました皆様、ありがとうございました。諦めなくて良かったです。

2014年09月14日

コメント(26)

-

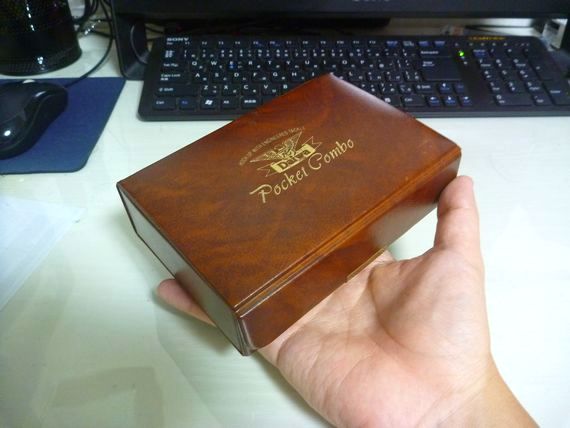

極小タックルシステムの極み ダイワ ポケットコンボ

さて、以前紹介しましたミニメイトシステムよりも、さらに驚異的に小さいパックロッドセットが、かつて日本国内で販売されておりました。今回ご紹介しますのは、こりです。【ダイワ ポケットコンボ】(製造年) 1979~80年頃?なんだこれは・・・ (´・ω・`)と思われた方もいると思いますが、この幅15センチの小さな豪華レザー調ボックスの蓋を開けると・・・なんと、超ミニロッドと超ミニリールのセットが入っています。同梱されているリールは、以前紹介したウルトラミニと基本的に同じです。【ダイワ スピンマチック ウルトラミニ】(製造年) 1978年(ラインキャパ) 2号-60m(重量) 145g(ギアー比) 1:4.1しかし、スプールが黒染めではなくアルミカラーになって、ダイワSSのようなレリーフが入った豪華風バージョンになっております。しかし、ボールベアリングの数が表示では二個から一個に減っているようです(何で? Σ(゚д゚lll)ガーン)。しかし一番大きな違いは、ポケットコンボ版はハンドルがねじ込み式になっていることです。これは釣り場で簡単に組み立てが出来るようにと変更したのでしょうが、メインギアと一体化できるねじ込みハンドルは巻き上げ時の操作感が劇的に向上します。これにより、このウルトラミニは大森のオートベールミニに匹敵するリールになったと言ってもいいかも知れません。そして見たことないくらいの小ささのコンパクトロッドは、驚異の12本継ぎで長さ115cm。ブランクの薄さと継ぎの多さは渓流竿みたいです。ダイワオリジナルと思われる金属ガイドが装着されていますが、インナーリングの材質は何なのか分かりません。しかし、さすがにこの短さで12本継ぎだとテーパーがキツく元竿が太くなりすぎて、このサイズに見合った柔軟性が全くありません。付属している2gのスプーンを投げることを考えるとウルトラライトアクションくらいでないと無理があります。せめて印籠の5本継ぎくらいにすれば、理想的な竿のアクションも再現出来たでしょうが、このタックルセットの目的はそんなことじゃありません。たとえ何本継ぎになろうとも、意地でもこのボックス内にロッドを収めてやるんだという強烈な志が感じられます(笑)その小ささを実感していただくために、国内最強のスピニングWIDE808と比較してみましょう。この製品のコンセプトは、カバンにも入るドコでもフィッシングセットといった感じなんでしょう。コンパクトかつスクエアにまとめられた外観は、最近世界を席巻しているBENTO文化を生み出した日本の面目躍如といったところですが、極小すぎて実用性もさほどあるようにも思えず、どうにも珍品の域を出ません。しかし、こんな冗談のような製品でも結構なコストを掛け、かなり本気で作られております。こういうウケ狙いの極小タックルセットは、最近でもチープな粗悪品がよく分からないメーカーから販売されているようですが、こんな一瞬のインパクトだけを狙ったような製品でも、ちゃんと高品質に商品化が実現出来ていたのは、ダイワというメーカーの遊び心と、理論や性能ばかりを追い求めないこの時代の懐の深さもあったのでしょう。思い付きだけでやってしまったという感じが楽しさ全開です。ポケットコンボの持つ最大の性能とは、所有者の所有欲を満たすことと言えるでしょう。いや~やっぱ、『ダイワ、いいわ~!』

2014年09月04日

コメント(33)

-

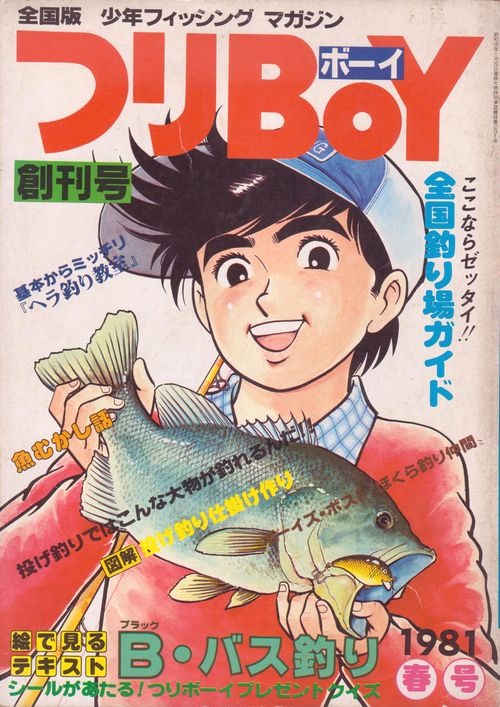

つりBOY 1981年 春 創刊号

やっと梅雨が明けましたが、台風も近づいているし、なかなかスパッと晴れませんね。僕もさっぱり釣りに行けません。今月はなんとか釣りに行きたいところです。さて、皆さんご存知のように、僕は少年向け釣り雑誌に目が無い訳でして、つりトップはホントに青春そのものでした。けして少年向け釣り入門などの本ではなく、あくまで雑誌に興味が湧くわけです。その理由は、やはり釣り具メーカーの広告などでその当時の時勢や流行をリアルタイムに反映していることと、月刊にせよ季刊にせよ少年釣り師というものが多数存在していたからこそ存続できた出版物であるところに幼年期の思い出が重なるからでしょう。出版不況で釣り好きの子供すらいない現在では、これらの雑誌は存在すら許されないのです。というところで、昨今のつりGIRLではなく、つりBOY。これぞ正真正銘の元祖です。う~ん、これも知らんな~ しかし、釣り雑誌の名門の岳洋社の出版ですから、内容に手抜きはありません。全国版となっているので、僕の近所の本屋でも売っていたはずですが、初めて見ました。大倉元則先生の表紙が最高です(誰やねん)この辺りの年から子供の間でルアーフィッシングの人気が本格的に出てきたので、内容もそれらが一番大きく扱われてます。釣り場に子供が多いといいなと思うのは、僕だけなんでしょうか?しょっぱなの広告はファントム。 有名なビル・ダンスさん。マグサーボが発売される前年ですね。【ファントム SM-10】銘柄とかパッケージのデザインに思い入れのある釣糸なんて、後にも先にもこのストレーンだけですね。なんでここまでインパクトがあったんでしょうか?ダイワの売り方が上手だったんでしょうね。もともと舶来の釣りに憧れる部分が大きかったバスフィッシングですから、小学生ごときが輸入品のラインというのがなんとも嬉しかったですね。リールに巻くとき、指でつまんでテンションを掛けながら巻くと、手に白い粉が付いたのを覚えている人いますかね。わ~お、パツキン! ストレーンギャル?オリムは純世紀のルアーロッド。シェークスピアって普通に日本で発売されてたんですね。ABUはパーミングカップ新登場。オーナーがルアーを出していたとは・・・ファントムの永遠のライバル、バンタム。なんかルアー関係の広告ばっかですね。やはりこの時代の一番の売れ筋だったのでしょう。最後に、この本の持ち主だった少年が書いたであろうクイズ。こういうのがいいですね。古いファミコンカセットの裏にマジックで『ともき』とか名前が書いてあるとか(笑)大人になると(精神年齢はホントに低いですが)、なんかねえ~自分の好きなことに対して無邪気に楽しんでた子供のころが非常に羨ましく思うんですよ。歳を重ねるといろんなしがらみが増えすぎて、連休で釣りに行っても、あ~金使いすぎたな~とか(ぽんこちやめろ!)、また明日から仕事か~とか(当たり前!)、また釣れへんかったとか(それは慣れたな)、どちらかというと神経質な僕は、完全に精神を解き放つような遊び方が出来ない大人になってしまっていることに気づきました。まあ誰でもストレスに耐えながら家族を支えているわけで、当たり前のことなんでしょうが。このブログの扉の写真は2008年の夏休みのものですが、親バカでこういう写真を使っている訳ではなく、自分が一番戻りたい小学生時代の夏休みというシチュエーションを表しているわけですよ。

2014年08月01日

コメント(16)

-

Massive to Mini メタリックコロネットへの誘い

釣りに行けぬ。。。orz(BYじゃこ)ワテも行けぬ。。。orz(BYハオコゼ)ということで、ええ加減に釣りに行って爆釣釣行記をアップしたかったんですが、仕事で全く行けません!(・∀・#)ムカムカ まあ梅雨もまだまだ明けないし、しょうがないので恒例のぽんこちネタでお目汚しいたします。今回は、かねてよりじゃこ先生と小型両軸のコラボレーション企画を画策しておったんですが、さすがに異国在住の先生の手元にブツが全く無い為、無念ですが単独掲載いたします。さて、中年以上の方で子供の頃から釣りをしていて、ダイワのコロネットを触ったことが無いという人はほとんどいないでしょう。筏釣りやテトラの穴釣りなど、足元に仕掛けを落とす釣りに広く用いられている小型両軸リールのベストセラーです。小さい頃、安スピニングしか持っていなかった時分には、両軸リールは高級品で大人のベテランが使うものというイメージが強く非常に憧れましたが、コロネットはそんな僕に両軸リールを扱うことの愉悦を味わわせてくれました。CORONETとは、小さな王冠とかティアラ・髪飾りなどという意味で、この小さくて丸っこいデザインによく合っております。(^^しかし世のポンコチストは、その98%が同時に金属フェチというデータが示す通り、樹脂製のコロネットでは我々はイマイチ萌えることができないのです。そこで昔に製造された金属コロネットを集める旅に出たのです。いろいろと調べていくと、金属コロネットは結構な種類が過去に発売されていたようですが、そのほとんどが80年代初頭以前の製品と思われますので、僕の記憶はほぼ皆無で詳細が分かりません。おまけにネット上にもデータベース的なサイトが全く見当たりませんので、こんなもん誰も興味が無いのでしょう(爆) そこで、国内に数人しか存在しないであろうコロネッターの為に、ワタクシのええ加減な推測に基づいて金属コロネット史をテキトーに纏めていきます(笑)それでは僕の仮定した製造年代が古い順に見ていきましょう。【コロネットΙ】(製造年) 1975年(※訂正)(ラインキャパ) 2号-75m(ギヤ比) 1:4.2(重量) 130gこれが初代コロネットなのかは僕には分かりませんが、僕の知る限りでは一番古いモデルと思われますので、そうしときましょう(笑)ゴールドカラーが豪華です。これは割と見つけやすいモデルですが、ガタガタで使い物にならないようなモノはほとんど見かけないのは造りが良い証でしょう。【コロネットΙΙ】(製造年) 1975年(※訂正)(ラインキャパ) 2号-210m(ギヤ比) 1:4.7(重量) 140gこれはΙよりラインキャパが増えたハイギヤードモデルです。説明書が共通なんで恐らく同時発売と思われます。コロネットΙと比較してみるとかなり大型で、歴代コロネットの中では一番直径の大きいモデルです。水深のあるポイント向けと言えるでしょう。【コロネット100】(製造年) 1976年(※訂正)(ラインキャパ) 2号-200mくらい(ギヤ比) 1:4.1(重量) 190gこれは一見コロネットΙと似ていますが、作り込みが非常に凝っていて、オールドコロネットの中では一番人気のあるモデルかも知れません。ハンドルの真ん中にスプールフリークラッチボタンがあり、軽くキャストすることも可能です。レベルワインダーの付いていない小型ベイトリールみたいなもんですね。これは歴代コロネットの中で一番大型モデルだと思います。一瞬、ミリオネアG5っぽい?(笑)【コロネットM7】(製造年) 1978年(ラインキャパ) 2号-175m(ギヤ比) 1:3.1(重量) 140gどっかで見覚えのある形ですが、これはまぎれもなくコロネットミニの原型ですね。アルミマシンカットのワンピースフレームとスプールが美しいモデルです。【コロネットM5】(製造年) 1978年(ラインキャパ) 2号-135m(ギヤ比) 1:3.1(重量) 135gこれはM7のナローモデルですが、こちらが標準でM7がワイドモデルという感じです。コロネットというリールの性格からすると、マシンカットフレームにする必要性はあまり感じられないですが、このようなオーバースペックな仕様は、その無駄自体が楽しいですね。【コロネットM2】(製造年) 1978年(ラインキャパ) 2号-70m(ギヤ比) 1:2.3くらい(重量) 89gこれはM5/M7のスモールサイズで、ますますコロネットミニに近づいてきました。これ以外に幅広のM3というのも存在するようですが見たことありません。分解してみると非常に美しいパーツ構成で、無駄を一切省いた機能美ですね。このMシリーズは作られていた期間が短いのか、ぽんこちショップでもオークションでもさほど見かけません。特にこのM2とM3はネット上でも全く見たことが無いので、ひょっとしたらコロネットで一番レアなアイテムかもしれません。このモデルが発売された後に派生したのがコロネットミニと考えるのが自然なので、ミニが発売されてからは需要が下がり、あまり流通しなかったのでは?と推測されます。【コロネットミニ】(製造年) 1976年(※訂正)(ラインキャパ) 2号-45m(ギヤ比) 1:2.3(重量) 50g(当時価格) 2000円そして皆さんお馴染み、今だ現行モデルのコロネットミニです。ちなみに近年の製造品はDAIWAロゴが二代目に変更されておりますが、この個体は初期ロゴです。ダイワが二代目ロゴに変わったのが1979年頃と思われるので、コロネットMの発売後から新ロゴに変わるまでの間にデビューしたのではないかと推理しております。マシンカットフレームにすることの利点は、パーツ数が抑えられて小型化しやすいことと、小型化しても剛性が確保しやすいことですね。ワンピースフレームにしないと、このサイズは不可能だったと思われます。小さすぎてサミングできないのでサミングボタン付きというのも面白い。もし30年前に製造中止されてたら、今とんでもない高値で取引されてそうです。マシンカットコロネット揃い踏み。う~ん、美しい~(^^【コロネットGS100】(製造年) 1980年(ラインキャパ) 2号-170m(ギヤ比) 1:4.1(重量) 165g(価格) 4000円これはコロネット100の廉価版です。基本構成は同じです。そしてこのモデルから新ロゴになってます。ただ、スプールが樹脂製になってしまったので心地よい重量感が薄れてしまいました。でもブラックカラーもカッコよく、造りは抜群にいいです。【コロネットGS-7C】(製造年) 1981年(ラインキャパ) 2号-110m(ギヤ比) 1:2.9(重量) 115g(価格) 4500円シルバーボディに彫り込まれたレリーフ、そして豪華なウッドノブ、外観上樹脂パーツは一切使用しておらず、コロネットらしからぬ高級路線です。ボディ両サイドのリングはネジになっており、工具なしで分解できます。もともと性能うんぬんを言うリールではありませんので、性能以外の付加価値を付けて所有する満足感を満たそうとしたモデルと言えます。スプールフリークラッチ装備。エコノマイザーが付属してました。【コロネットST-7C】(製造年) 1981年(ラインキャパ) 2号-100m(ギヤ比) 1:2.9(重量) 105g(価格) 3300円これはGSの廉価バージョンで基本構成は同じです。これはスプールやサイドプレートが樹脂製となり、求めやすくした上位機種と言えます。(参考)昭和56年頃 カタログデータ金属製コロネットは恐らくこれで全部だと思いますが、こうして見ると同じシリーズなのに非常に幅広いバリエーションがあることに驚かされます。それも結構短い期間でぽこぽこ新モデルが発売されており、また紹介した機種以外にも70年代から樹脂製コロネットも並行してラインナップされていたので、ダイワとしてはかなり力を入れていたシリーズだったと言えます。比較して現在のコロネットのラインナップは寂しい限りですが、これも釣りのジャンルが細分化されていったことと、減少し続ける釣り人口に対して小型両軸という狭くて曖昧なジャンルの機種にそこまで開発費を掛けられないということもあるのでしょう。そう考えると70~80年代は実験的な試みをした製品が多くて、釣り人にとってなんと楽しい時代だったのだろうと思うことしきりです。ただ、さほど需要があるとは思えないコロネットミニを今だに廃番にしないところに、ダイワのメーカーとしての小さな意地が見え隠れしているように思えるのです。いや~やっぱ、『ダイワ、いいわ~!』

2014年07月03日

コメント(23)

-

小さくてもビッグゲーム 極小タックルシステム

いやはや、じゃこ先生が失踪して以来、ポンコチブログ業界も停滞の一途を辿って寂しい限りですが・・・(´・ω・`)ショボーン微力ながら何とか頑張って盛り上げて逝きましょう・・・さて、長らく探し求めていたブツを、やっと入手できました。今回ご紹介します逸品は、こりだ~~~!!【ダイワ ミニメイトシステム】(発売年) 1977年なんだこれは・・と思われた方もいるかも知れませんが、この黒いケースをゴルゴ13の様にゆっくりと開け、中からアーマライトM16を・・・じゃなかった、5ピースロッドとスピニングリールを取り出し、組み立てる。完成です! これはかつてアメリカなどで販売されていたパックロッドセットですが、ハードケース入りでケース内にはルアーなどの小物を入れるスペースもあります。旅行などにも持って行けるトラベルパック的な位置付けですかね。非常にコンパクトにまとまってます。安物のパックロッドセットなんかは、よく釣具屋の店頭で売ってますが、これはそんな子供向けのチャチなものとは品質が違います。同梱されているリール名はミニメイトといいます。【ダイワ ミニメイト】(製造年) 1976年頃(ラインキャパ) 2号-80m(2lb-160yds)(重量) 181g(ギアー比) 1:4.4素晴らしい!このスペックは、文句無しの栄光の極小ぽんこち殿堂入りです。これは、じゃこ先生が所有しているスピンスターミニの輸出仕様モデルで、リール単体でも販売されてた高級機種です。オールドダイワのメードインジャパン品は今でもアメリカで人気が高く、アチラのポンコチスト達も特にこのようなミニマム製品が好きなようです。ボールベアリングも2個内蔵しており、ゴールドカラーが美しいリールです。ラインキャパの書き方が、ポンドとヤードになってますね。そしてロッドは、153cmのグラス製でべろべろですが、飾り巻も凝ったレトロテイスト溢れる逸品です。これは韓国製となってます。そしてケースは Made in USAなんとも可愛らしいタックルシステムですが、この製品のコンセプトを上手に表現している広告がありました。この広告は1982年頃の米国のものみたいですが、カジキばりにぶら下がっている魚はブルーギルで、釣ったと思しき人の手には極小スピニングタックルが。Minisystems. They make a Bluegill feel like a Bluefin.―ミニシステム。それらはブルーギルの感触をブルーフィンのように変える。(かえ?^^;)ブルーフィンとはブルーフィンツナ、つまりクロマグロのことでしょう。要するに、小さな魚でも小さなタックルで釣ることにより、その釣り味、面白さは大物釣りにも引けを取りまへんで~ということなんでしょう。これはまさに、釣りキチ三平の中で語られたタナゴ釣りの思想そのものです。【矢口高雄著 KC釣りキチ三平26巻 『小さなビッグゲームの巻き』より】アメリカンがこの感覚を持っていたというのは驚きです。いや、ダイワが提唱したんかな?しかし、僕みたいに体力も根性もない人間からすると、後者の釣りのほうが性に合っていますね。あまり身構えなくても、釣りは十分楽しめるということです。これらのミニタックルは、ダイナミックで豪快な大物釣りが好きそうなアメリカ人の感性にはそぐわない気もしますが、オールインワンなのが簡単でいいのか、これ以外にもミニスピンキャストのセットなど色々なシリーズが存在していて、現在もアメリカでこれらの後継商品が発売され続けているところを見ると、アチラではダイワの定番商品のようです。このような小型パッケージ商品を作らせたら日本人に勝るものはいないと思いますが、不思議なのは、なんで日本で販売されていないんですかね。一部、国内販売されていたものも存在するようですが、カタログで見た覚えもありませんし、昔からあまり馴染みがありません。釣りという趣味が高じると道具にも拘りが多くなり、間違ってもこのようなメーカーお仕着せのセット商品では満足できないハズですが、高品質に作られていることとワンパッケージでどこでも気軽に持ち歩ける携帯性にやたらと魅力を感じてしまいます。 何とも楽しげなミニタックルセットで夢が広がりますね。いや~やっぱ、『ダイワ、いいわ~!』 ←このCM憶えてます?

2014年06月01日

コメント(20)

-

少年つりマガジン 1978年1月号

皆さん、まいどどーもです。GWを楽しくお過ごしでしょうか。以前、このブログで少年つりトップを紹介しましたが、ほかにも子供向けの釣り雑誌の存在を確認いたしました。 【少年つりマガジン 桃園書房】こんな雑誌は、僕は存在すら知りませんでした。矢口高雄先生の表紙が最高です。創刊されたのは恐らく1977年頃と思われます。記事を見ますと、紹介されている釣り場がすべて関東圏なので、関東ローカルの雑誌だったようです。そりゃあ僕が知る訳も無いハズです。この頃はまだ、子供の間でルアーフィッシングの人気が本格的に出る前なので、表紙が底物です。石鯛がスターだった時代を感じさせます。内容もエサ釣り主体に、磯釣り、投げ釣り、川釣り、池釣り、あらゆる釣りジャンルがまんべんなく載っていますね。投げ釣りでは、全員ピカピカのサーフ93を使っています。西山 徹のルアー講座も載っています。広告も時代を感じさせるものばかり。サーモンダービーが懐かしいです。※拡大できますゼブラが新発売。 ※拡大できますこの雑誌は、つりトップほどは子供向けという感じがせず、大人にも読みやすい内容ですね。釣りが本当に楽しかった時代です。またこういう雑誌を紹介したいと思います。(^^

2014年05月01日

コメント(21)

-

Old Memories ファントムという憧憬

みなさんぽんこちは。今回は誰も待っていない久々のぽんこちネタです。僕の釣りの原体験は、まぎれもなく海でのエサ釣りなんですが、小学校~中学校までの間はブラックバスのルアー釣りが主流でした。小学2年生(1980年)の頃から、おばちゃん釣具店に石ゴカイを買いに行っては、色とりどりのルアーに目を奪われ、100円のスプーンやスピナーを買い漁って集めていました。やはり憧れはショーケースの中にずらりと並んだ輝く高級ミノー。なけなしの小遣いを貯めて、やっと一番小さなラパラを一個買いました。確か値段は700円くらい。インベーダーブームの余韻が残る1980年当時、8歳の子供が700円の買い物をするのはとんでもない散財で、家に帰って母親にラパラを見せて700円で買ったと言うと烈火のごとく叱られ、返してこい!と言われました。家が貧しかったもんで・・・(T_T) 返しませんでしたが(笑)もちろんルアータックルなんて持ってませんでした。小学4年生(1982年)くらいから周りの友達はみんなルアーフィッシングにのめり込んでいきました。僕もスピニングとコンパクトロッドの組み合わせで学校裏の沼に友達とよく通いました。裕福な友達はこぞってベイトキャスティングリールを使い、タックルボックスには高級なラパラがどっさり詰まっていました。僕を含めた貧乏組はスピニングリールで安いスプーンとかコーモラン製パチもんルアー(笑)を投げるというのが定番のスタイルで、中には、ベイトロッドは持っているがベイトリールが買えなくて、スピニングを装着して釣っているツワモノもいました。当時はベイトキャスティングタックルは高級品というのが一般認識で、じっさい国産メーカー品でも、とても小学生の子遣いで買えるような代物ではありませんでした。この年にダイワから発売されたのが、有名な初代ファントムマグサーボです。【ダイワ ファントム マグサーボ SS-15】(製造年) 1982年(価格) 15000円(ボールベアリング) 2個それまで摩擦式のメカニカルブレーキと回転抵抗式の遠心ブレーキしかなかったベイトリールに、世界初の非接触電磁誘導式ブレーキを搭載し、飛躍的な飛距離アップとバックラッシュの低減を実現します。このリールを初めて見た時の衝撃は今でも忘れられません。なんでリールに家電製品のような目盛りダイヤルが付いているのか!? 精悍なブラックボディにオレンジのロゴ、家具のような色艶のウッドノブ、第一名前がカッコ良すぎるっ!これは小学生でなくてもルアーフィッシングに興味のある者の心を鷲掴みにするのに十分すぎる魅力を持っていました。しかし、僕にはこんなものは間違っても買える訳はなく、いつかはクラウンじゃないですが、いつかはファントムと夢見ていました。そして小学5年生となり、やっと自分のファントムを手に入れることになります。【ダイワ ファントム ST-15】(製造年) 1983年(価格) 6000円(ボールベアリング) 0個これはSSの廉価盤で、マグサーボは搭載していません。しかしこれですら友達(桜田君)の使い古しの中古を安く譲ってもらってやっとこさ手に入れたのです。たしか3000円くらい。(貧しかったもんで・・・^^;) でも、これを手に入れた時は嬉しかったなー。やっと憧れのベイト組になることができたと。使っていたロッドは太くて重いダイワのグラス製ストライカーでした。そしてその翌年の正月に、お年玉で新発売のミリオネアを買います。やっと念願の新品を手に入れることができたのです。しかし、まだこの時でもマグサーボ付きは買えません。ミリオネアはファントムの姉妹品的なイメージですが、形は一緒なんで満足でした。【ダイワ ミリオネア ST-15AC】(発売年) 1984年(価格) 7500円(ボールベアリング) 0個この年に、ダイワのマグサーボと並ぶ2大発明のうち、2つ目の発明であるオートキャストクラッチが採用されます。ACとはオートキャストのことで、それまでスプール横のボディから出ていたクラッチボタンが、スプールの真ん前に設置されることによりクラッチフリーとサミングが同時にできるという画期的なものでした。これは今では各メーカー当たり前の装備になっていますが、かつてのシマノのバンタムなどは、丸っこいデザインの馬鹿でかいクラッチボタンをスプールに寄り添うように近づけたりして、少しでも操作性を良くするべく涙ぐましい努力をしておりました。そして同じ年、極めつけのファントムが発売されます。【ダイワ ファントム トーナメント EX-20】(発売年) 1984年(価格) 30000円!(ボールベアリング) 3個SSより上の最上級グレードとなるトーナメントEXグレードの登場です。ゴールドカラーがすでにタダモノではありませんが、これにダイワの第3の発明とも言えるゼロフリクションレベルワインドが搭載されます。これは、クラッチフリーと同時にレベルワインダーが左右に分割されて開くというものですが、ライン放出時の抵抗が激減され、非常に画期的な発明だったと言えます。メーカー曰く、砂埃等の影響でトラブルが多いために自然に無くなっていったとのことらしいですが、辞めてしまうには惜しいアイデアでしたね。組み合わせるロッドももちろんファントム。それも当時の最上級グレードのアモルファスウィスカー(^0^)超成金タックルです(笑)さすがにこのクラスは、僕の行きつけのおばちゃん釣具屋では置いてありませんでした。カタログではよく見ましたが。ここまでの経緯を見ても、80年代に入ってからのダイワは、それまでの海外製品のコピーもどきを作っていた二流メーカーから、革新的な先進メーカーに変貌していったことが分かります。友達の中には一部バンタム派もいましたが、メインストリームは圧倒的にダイワでありファントムだったのです。このモデルを最後として、ファントム特有のこのボディデザインは無くなり、1985年からスクエアな新デザインのファントムへと移り変わっていきました。僕も中学生となり、この系統の廉価盤のファントムZEROというモデルを買いましたが、もう小学生の時のようにこれらの最新タックルに対して強烈な憧れは持てなくなっていました。そしてしばし釣りから離れることになっていったのです。しかし、いくつになってもあの1982年頃の釣具屋のショーケースの一番上に飾られていたファントムマグサーボSSの姿がまぶたに焼き付いて離れません。当時手に入れることは出来ませんでしたが、それがかえって強烈な想いになっているのでしょう。これより前のモデルにもこれより後のモデルにもあまり思い入れはありません。ABUはヱビスのカタログだけはよく見てましたが、別世界のものでしたね。さすがに周りで買った奴は一人もいませんでした。あくまでバス少年の身近な憧れはファントムだったのです。う~ん、かっこいい。ファントムにはやっぱりガングリップが良く似合う。そしてラインはお約束の米国デュポン社のストレーン。ダイワが代理販売していた100ヤード1000円程もする高級ナイロンラインですが、僕も使ってました。ファントムのブラックボディにこのオレンジがかった黄色が目に鮮烈で、この組み合わせに憧れました。みんな猫も杓子もストレーン巻いてましたね。このSSはちょっと傷がありますが、機関は新品かと思うほどで、すぐ実戦に出せます。このタックルで10数年ぶりにバスでも釣りに行くと楽しいかもしれません。ホッテントットとか投げて。80年代前半は、マグネットブレーキの登場や高性能なカーボンロッドが本格的に普及しだしたりと、価格は高くても出した金額分だけ圧倒的な性能差を感じられる製品が多かった気がします。そして、そのような過渡期に多感な少年時代を送れたことは非常に幸運だったと思います。時代が進み産業が成熟してくると、みんなが手ごろな価格で高性能な製品を使えるようになってきてそれは大変いいことだと思いますが、欲しくても欲しくても買えないという貧しさと、しかしいつかは買えるかもという希望を合わせ持った時代は、生きる原動力が湧いてきます。小学生の時からスマートフォンを持っている今の子供が、友達から中古のファントムを譲ってもらって喜んでいた僕よりも幸せとはとても思えないのです。

2014年04月09日

コメント(21)

-

久々の・・・