[映画/ヒッチコック作品] カテゴリの記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

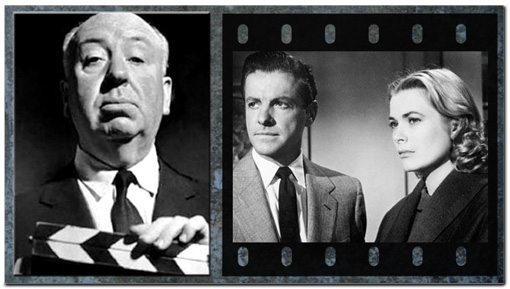

ヒッチコックの『汚名』

【汚名】「なぜもっと早く愛してると言ってくれなかったの?」「自分の気持ちが分からなかったんだ。馬鹿な俺は君を失ってやっと気づいたんだ」「私を愛しているのね・・・」「出会った時からずっとだ」 やっぱりイングリッド・バーグマンとケイリー・グラントのコンビネーションは絶妙だ。 私生活でもこの二人は仲の良い友人関係だったようで、お互いを信頼し合った演技は視聴者を安心させてくれる。また、ヒッチコック自身の晩年のインタビューにおいても、『汚名』にキャスティングしたケイリー・グラントは完璧だったと語っている。とにかくヒッチコックのケイリー・グラントへの信頼ぶりはスゴイ。ヒッチコック映画にどれも共通しているのは、雰囲気だけで視聴者を不安がらせないということかもしれない。とかくスリラー映画はおどろおどろしい場面で埋め尽くされていることが多い。「ほら怖いだろ?」「こーんなに不気味だぞ」「ホレホレ」と、まくし立てる効果は、ホラー作品には有効かもしれないが、ヒッチコックはそれを許さない。「表面上のシチュエーションとその背景に隠された真相のあいだに大きなコントラストを設けること」で、ストーリーの強弱を表現するのだ。このような演出は、もはや芸術の域にまで達しているとしか言いようのない完成度なのだ。『汚名』のストーリーはこうだ。アリシアの父親はドイツ人で、ナチスの一味だった。売国奴の娘としてレッテルを貼られたアリシアは未来に希望を失くし、つまらないパーティーなど開いては酒に溺れた。そこで知り合ったのは、デブリンというFBI捜査官だった。デブリンはアリシアを利用するために近付いたのだが、彼女の美しさ、ひたむきさに惹かれてゆく。アリシアは、デブリンの「父親の汚名を返上するためにも、アメリカ人スパイとして国家のために働くように」という要求を呑み、ブラジルへ渡ることにした。そして、アリシアの父親の相棒であったセバスチャンに近付き、ナチスの動きを探索するのだった。『汚名』における最もスリリングな場面は、何と言ってもパーティーの最中、アリシアとデブリンが酒蔵に行ってぶどう酒の瓶の中身が何であるかを調べるシーンだ。大勢の人々で盛り上がるパーティー会場で、減ってゆくワインのシーンと、酒蔵で秘かに調査する二人のシーンが交互に映し出されるのだが、パーティー会場で使用人がワインを補充しなければと、酒蔵を目指そうとする。このままだと二人が見つかってしまう、というドキドキ感がたまらない。また、ヒッチコック作品にはついて回る設定として、母親とその一人息子の異常なほどの親子愛。これも見ものである。セバスチャンがアリシアの真相に気づき、母親に「母さん助けてよ」と、その枕元で苦悩を告白するシーンも不気味だ。『汚名』は、ラブ・ロマンスとしても一級で、主役二人のロマンチックなセリフにうっとりさせられる。あまりの素晴らしさに、あれもこれもと説明したくなってしまうが、とにかく万人の方々におすすめしたい。モノクロ映画であることなんてちっとも気にならず、徹頭徹尾、楽しめること間違いなしだ。1946年(米)、1949年(日)公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】ケイリー・グラント、イングリッド・バーグマンヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『白い恐怖』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラヒッチコックの『裏窓』 コチラヒッチコックの『ダイヤルMを廻せ』 コチラヒッチコックの『北北西に進路を取れ』コチラヒッチコックの『バルカン超特急』 コチラ

2013.06.30

コメント(0)

-

ヒッチコックの『バルカン超特急』

【バルカン超特急】「シャトルーズをもらおう。君たちも飲みたまえ」「じゃあブランデーを」「私は結構です」「疲れが取れるから一杯だけでも」「じゃあ少しだけ・・・」ヒッチコック作品の凄いのは、暗く陰気でミステリー色の強いスリラー映画を、コメディタッチのやんわりとした明るさを取り入れたところにある。また、ストーリーが単調になってしまうことを避けるため、居合わせた人物それぞれに背景を持たせている。例えば、脇役であるにもかかわらず、二人の英国紳士は共にクリケットに熱心な人物として登場し、食堂車でお茶を飲んでいる時にも熱く試合について話していたりする。あるいは、不倫をしている男女が、お互いの立場を棚に上げあれこれ揉めていたり、とにかく登場人物にハッキリとした印象付けをしているのだ。ヒロインとなるアイリスに至っては、結婚を間近に控え、独身最後の旅行を楽しむつもりでやって来たところトラブルに巻き込まれるという設定なので、現代ドラマにも通じるようなストーリー展開となっている。スリラー映画にはおなじみのスパイが絡んでいて、誘拐があって、銃撃戦で人が死んでという話の流れは、確かにワンパターンには違いない。ところがヒッチコックの演出によって、こうも技術的に優れた娯楽映画に生まれ変わるものなのかと、驚きを隠せないのも事実だ。この作品がイギリスで公開されたのは1938年。このころ世界は正に暗黒の時代で、ヒトラー率いるナチス・ドイツが席捲した時期である。その一方で、イギリスではヒッチコックがこのような鉄道スリラーを手掛けていたのかと思うと、やっぱり“強烈な緊張と暴力”というテーマを感じないではいられない。ストーリーはこうだ。バルカン半島にある某国の観光を終え、人々はイギリス往きの列車を待っていた。ところが雪崩があったようで列車は動かず、一晩足止めを食うことに。翌朝、やっと列車が出発することになったのだが、ある老婦人がメガネを落としたことに気づいたヒロインのアイリスが、老婦人に近付いたところ、ちょうどそこへ駅舎の上から植木が落ちて来た。アイリスは思わず脳震盪を起こしたのだが、老婦人が手厚く介抱し、いっしょに列車に乗り込むのだった。食堂車で老婦人とお茶を飲み、再び座席に戻ると、アイリスはうつらうつらと眠ってしまった。暫くして目を覚ますと、いるはずの老婦人がいない。あちこち列車内を探し回ってみるものの、誰もその老婦人を知らないと首を振る。アイリスは自分が脳震盪を起こしたことで、記憶喪失になってしまったのかと不安になるのだった。見どころは盛りだくさんだが、食堂車でアイリスとギルバートが睡眠薬の入ったお酒を出されるシーンがあり、ちょっとドキドキする。犯人は、早くその飲み物を口にさせたいのだが、アイリスとギルバートは話に夢中でなかなか飲もうとしない。スクリーンでは前景に2つのグラスが映っていて、いつ主役の二人があのグラスに手を伸ばすかが気になって仕方がない演出となっている。あるいは、列車内で消えたはずの老婦人が、思いがけず食堂車に現れたシーンでは、それまで知らぬ存ぜぬを決め込んでいたイギリス人が、いとも気軽に「おや、老婦人再登場だな」などと呟くのだ。こういう反応はちょっと邦画には見られない独特のものを感じるので、おもしろい。それにつけても戦時下の厳しい検閲のもとで、ヒッチコックが表現しようとしていた“強烈な緊張と暴力”を作品にするために、舞台を実在する国にせず、“バンドリカ”という架空の国にしてしまうという設定もお見事。“決して○○○国の出来事ではない”というふうにして、やんわりと検閲をかわす。そういう意味でもヒッチコックは、プロとして一流の仕事を全うしている。余談だが、邦題『バルカン超特急』と名付けたのは、今は亡き水野晴郎である。本来の直訳は『淑女失踪』=The Lady Vanishes なので、どれほど邦題のセンスが良いか、計り知れない。列車内で起きる謎の事件を予告するかのような『バルカン超特急』という邦題を、大いに評価したい。サスペンスを愛する皆さんにおすすめしたい名作だ。1938年(英)、1976年(日)公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】マーガレット・ロックウッド、マイケル・レッドグレイヴヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『白い恐怖』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラヒッチコックの『裏窓』 コチラヒッチコックの『ダイヤルMを廻せ』 コチラヒッチコックの『北北西に進路を取れ』 コチラ

2013.06.23

コメント(0)

-

ヒッチコックの『北北西に進路を取れ』

【北北西に進路を取れ】「君を離したくないな」「あなたは撃たれて重体のはずなのよ」「生気が溢れそうだけどね」「あなたはどっちの味方なの?」「もちろん君の味方さ」ヒッチコック作品の中で、私のお気に入り3本のうちの一つがこれ、『北北西に進路を取れ』である。見どころがありすぎて、どこから紹介したら良いのか分からない。頭に浮かぶ名シーンを、大まかに二つだけあげておこう。まず一つめは、見渡す限りの平地で農薬散布の飛行機が、主人公ロジャーを追い掛け回すシーンだろう。このシーンがなぜ面白いのかと言うと、一般的に殺害のシーンと言えば、もっと人物を危険な暗がりの環境に置いて、そこへ何者かが忍び寄るというものであろう。ところがヒッチコックの発想たるやどうだ。建物一つなく、人っ子一人いない真昼間の平野で、ただ一人ロジャーが待ちぼうけを食う。油断していると、農薬散布の飛行機が飛んで来てロジャーに発砲しながら追い掛け回すというものだ。これはスゴイと思った。一見、のどかで恐怖とは対極にある無人の平野が舞台となっているのだから。またもう一つに、ラシュモア山のリンカーンの彫刻上を、主人公のロジャーとヒロインが追っ手から逃げるシーンがたまらない。はっきり言ってヒヤヒヤした。山の斜面に彫られたリンカーンの顔の辺りを、転げ落ちそうになりながら二人で逃げ回るのだから、それはもうスリリングなのだ。ヒッチコック作品のおもしろさは、ありきたりな設定を排除し、常に斬新さを求める探求心にあるのかもしれない。ストーリーはこうだ。ニューヨークのホテルで打ち合わせをしようとしたところ、ロジャー・ソーンヒルは見知らぬ二人の男にムリヤリ連れ出されてしまった。どうやら二人の男は、“ジョージ・キャプラン”という人物とロジャーを間違って連れ去ったのだった。ロジャーは広告代理店の経営者で、全く無関係の立場にあった。その後、ロジャーが到着したのは、郊外のタウンゼントと名乗る紳士の邸宅だった。タウンゼントは勝手にロジャーをキャプランと思い込み、ビジネスの依頼をして来る。だがロジャーには身に覚えがなく、きっぱりと断ってしまう。タウンゼントはそれを仕事の拒否だと受け取り、男たちにロジャーを始末させようとする。男たちは、嫌がるロジャーを押さえつけ、ムリヤリ酒を飲ませ泥酔させた。酩酊状態のロジャーを車に乗せ、飲酒運転による海への転落事故死と見せかけるための偽装だったのだ。主人公ロジャー役のケーリー・グラントは、本当にダンディだ。私はできることなら、イングリッド・バーグマンとケーリー・グラントのツーショットでこの作品を見たかった。ヒッチコック作品ではジェームズ・ステュアートも常連だが、『北北西に進路を取れ』では、やっぱりケーリー・グラントが相応しい。イギリス人俳優らしく紳士的で、思いやりのある役者さんとして有名だ。スターとして充分な経済力を持っていたにもかかわらず、常に堅実だったという噂も好感が持てる。だが、そういう人柄を見込んで、自身の映画に積極的に出演オファーするヒッチコックその人の、真面目さ、慎重さも窺える。『北北西に進路を取れ』は、スリラー・サスペンスはもちろん、ラブ・ロマンスさえ堪能できるヒッチコック最高傑作と言っても過言ではない。万人におすすめの逸作だ。1959年公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】ケーリー・グラント、エヴァ・マリー・セイントヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『白い恐怖』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラヒッチコックの『裏窓』 コチラヒッチコックの『ダイヤルMを廻せ』 コチラ

2013.06.09

コメント(0)

-

ヒッチコックの『ダイヤルMを廻せ』

【ダイヤルMを廻せ】「私は妻と別れたらどうなるかを考えたよ。まず生活が問題だ。マーゴに目一杯頼ってたからね。私は贅沢が身についてた。それがテニスプレーヤーとしてのキャリアも終わり、妻も失うのかと思うと、怖くなったんだ。そこで酒を飲みにパブに入った。椅子に坐り、色々考えてみたよ。妻の男を殺す方法を考えたのだ。妻を殺す事も・・・その方が理に適っている」ヒッチコックの自叙伝を読むと分かるのだが、とにかく女性に対しては好みがうるさい。知性的な女性が好きらしいのだ。セクシーさに欠けていようとも、上品で知的でありさえすればヒッチコックは納得するのだ。もっと言ってしまえば、演技力もそれほど求めていないかもしれない。あくまで監督であるヒッチコックの指導を素直に聞き入れることができるかどうか。そういう基本的なところでの相性の良し悪しを、ヒロイン役には求めていたようだ。だからこの『ダイヤルMを廻せ』のヒロインにグレース・ケリーが起用されたのも納得できる。ヒッチコックがインタビューに応えて、こう言っている。「『ダイヤルMを廻せ』の彼女(グレース・ケリー)は、私にとっては見事に咲き誇った花にも等しい。というのはエレガントな雰囲気がいつもそこにあるからなのである」それもそのはず、『ダイヤルMを廻せ』においてグレース・ケリーは、資産家のマーゴという役を演じているのだが、それはもう申し分のない淑女然とした存在感で、グレース以外に適任者は考えられないほどのオーラを放っているのだ。ストーリーはこうだ。資産家のマーゴは、夫のトニーの知らないところで秘かにアメリカの売れっ子作家・マークと恋に落ちていた。だがトニーはそのことにとっくに気づいていたのだ。トニーはマーゴの裕福な資産のおかげで贅沢に慣れており、その生活を手放したくはなかった。そこでトニーは、妻であるマーゴを殺害するための完全犯罪を計画する。成功すれば、マーゴの資産は全てトニーが相続できるからだ。トニーは、大学時代の友人であるレズゲイトに連絡を取る。レズゲイトは学生時代から何かと後ろめたい噂のあるワケありの男で、マーゴを殺害するのに利用できると踏んだからだ。トニーはさっそく計画を実行に移す。アメリカからやって来たマークを、何食わぬ顔でパーティーに誘い、マーゴ一人に留守番をさせる。その間、レズゲイトに忍び込ませ、マーゴを殺害させるというものだ。ところが、隠れていたレズゲイトがマーゴの背後から襲った時、マーゴは必死にもがき、とっさに手に掴んだハサミで逆にレズゲイトを刺殺してしまうのだった。この作品では、犯人役のトニーが主人公となっているのだが、この役を演じたレイ・ミランドがまた物凄くいい味を出している。ケンブリッジ大学卒で、ウィンブルドンのテニスチャンピオンというキャリアを持つものの、どうやら個人的には貧乏で、マーゴとの贅沢な暮らしから逃れられないという設定なのだが、妙に合っているのだ。さすがにこれだけ手のこんだ殺人計画を立てるだけの人物ではあると、納得してしまうものがある。ヒッチコック作品のおもしろさは、演じている役者が取り立ててすばらしい演技をしているわけではないのに、彼らに備わったオーラが自然とかもし出されている点であろう。さらには、周知の通り、あの独特なカメラアングル。大衆の目となって動いているカメラアングルと、特定の人物が目で追っているカメラアングルなど、様々な視点から成り立っている。これは、舞台上の芝居を同じ場所から見ている観客の視点とは全く異なる発想で、改めて映画としてのおもしろさを実感させられる。もともと『ダイヤルMを廻せ』は舞台作品であり、舞台で上演するものとして書かれたらしい。ところがヒッチコックの映画化により、これほどまでのすばらしい作品となった。カメラを操るというテクニックが、そこかしこから堪能できる。ミステリー好きも、そうでない人にもおすすめの逸作だ。1954年公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】グレース・ケリー、レイ・ミランドヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『白い恐怖』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラヒッチコックの『裏窓』 コチラ

2013.06.02

コメント(0)

-

ヒッチコックの『裏窓』

【裏窓】「まったくこの世はのぞき魔だらけね。皆、家を出て気分転換に人の家をのぞく・・・。ちょっとした哲学でしょ?」「リーダーズ・ダイジェスト1939年4月号だね」「いいのよ、名言は引用するものなんだから」 ヒッチコック作品のほとんどをDVDでコレクションしているにもかかわらず、この『裏窓』は購入して間もない。ヒッチコックの代表作の一つでもあるので、本来ならとっくに所持していてもおかしくはないはずなのに・・・。幼いころ、日曜洋画劇場で何度か放送されたのを見ていたためか、DVDの購入が後回しになってしまったのかもしれない。それはともかく、この作品もまたサスペンスとしては秀逸だ。ヒッチコックは、同一の場所でずっとカメラを回し続ける手法を何度となく試みている。つまり場所を限定するので、例えば『裏窓』で言うなら、ほとんど主人公ジェフの住むアパートの室内限定の撮影というものだ。似たような手法は、過去にも『ロープ』という作品でも行われている。ところがこれは(素人の私から生意気なことを言わせてもらうが)失敗作だったのでは・・・? というのも、『ロープ』ではまるで舞台劇を客席から記録映画のようにして撮影したキライがあって、サスペンス性が薄れ、むしろ退屈すら覚えたからだ。だがヒッチコックはこの実験的な試みにより、少人数のキャスティングで、しかも狭い室内セットのもとで撮影することにより、やがて質の高い映画作りに成功するのだ。それがこの『裏窓』である。ストーリーはこうだ。ニューヨークのダウン・タウンにあるアパートの一室に、フリー・カメラマンのジェフが住んでいた。ジェフは、事故で足を骨折し、身動きの取れない生活を余儀なくされていた。仕方がないので暇つぶしに商売道具の望遠鏡で、窓から見える向こうの棟のアパートの様子を覗き見ていた。そんなある日、病気で寝たきりの妻とセールスマンらしい夫の二人の部屋に、目が留まる。この二人はいつも口喧嘩が絶えなかったのだが、いつのまにか病気の妻の姿が見えなくなってしまった。ジェフは長年のカンが働き、夫の動向を観察し始める。その結果、セールスマンらしい夫は病気で寝たきりの妻が邪魔になり、妻を殺して死体をどこかへ運んだのではないかと推理する。ジェフはそのことを恋人であるリザや、訪問看護婦であるステラにも相談し、調査することにした。出演は、ヒッチコック作品ではおなじみのジェームズ・ステュアート、それにグレース・ケリーである。グレース・ケリーと言えば、言わずと知れたモナコ公妃だ。“クール・ビューティー”という言葉は、このグレース・ケリーを讃えたところから生まれたらしい。余談だが、ヒッチコック作品におけるヒロインは、セクシー女優が起用されたことがない。たいてい、イングリッド・バーグマンやグレース・ケリーのような、知的で気品のある女優がヒロインを飾っている。今でこそハリウッドの女優さんはセクシー系が幅を利かせているけれど、私個人の好みで言わせてもらうなら、エレガントな女優さんの方が断然好きだ。『裏窓』においても、気品に溢れるグレース・ケリーの出演で、作品全体が明るく、しかも格調高く優雅なムードさえ漂うのだから不思議だ。ヒッチコック作品は、サスペンス映画でありながら、随所に盛り込まれた知的な側面に、いつも圧倒される。古い映画だが、若い人たちにもぜひともおすすめしたい作品である。1954年(米)、1955年(日)公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】ジェームズ・ステュアート、グレース・ケリーヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『白い恐怖』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラ

2013.05.19

コメント(0)

-

ヒッチコックの『レベッカ』

【レベッカ】「ニューヨークへ行くのと、マンダリーに行くのと、どっちがいい?」「冗談はやめて下さい。ホッパー夫人が待ってるから、もう行かないと・・・」「私とマンダリーに来ればいいじゃないか」「私に秘書にでもなれとおっしゃるの?」「結婚しよう」 様々なヒッチコック作品を楽しむ私だが、この作品のスケールの大きさには更に度肝を抜いた。“ザ・ハリウッド”と呼ぶに相応しいアメリカ映画として完成されているからだ。『レベッカ』は、それまでイギリスを拠点に活動していたヒッチコックが、初めてハリウッドからヘッド・ハンティングされて大舞台を踏んだ作品なのだ。そのため、大掛かりなセット、美術で、すっかりハリウッドカラーに染められている。それもそのはず、プロデューサーが『風と共に去りぬ』のセルズニックということもあり、完璧なまでの構成・編集・脚本となっている。ヒッチコックは、好きなカメラワーク、好きな女優さん、好きな演出というものを明確に持つ監督だったので、それはもうやり辛い現場だったようだ。だが、名プロデューサーであるセルズニックのセンスに狂いはなく、アカデミー賞作品賞を受賞している。この時のヒッチコックは、あまりに素っ気ないコメントだが、「この賞はセルズニックに与えられたものだ」と述べているに過ぎない。一方、セルズニックは、「ヒッチコックは私が信頼して映画を任せられるただ一人の監督だ」と激賞している。『レベッカ』のストーリーはこうだ。モンテカルロのホテルが舞台。ホッパー夫人の話し相手、兼付き人として雇われている“私”は、大富豪のマキシム・ド・ウィンターと知り合い、結婚を申し込まれる。身分違いではあったが、“私”はマキシムの愛を信じ、イギリスのマンダリーにある屋敷で暮らすことにした。マキシムには婚歴があった。レベッカという美貌に恵まれた先妻だが、船の事故で亡くなっていたのだ。マンダリーの屋敷には、何十人もの使用人たちがいて、その中でも先妻・レベッカ付きの女中頭・デンヴァー夫人は、ことのほか“私”を敵視している。心の支えでもあるマキシムは、どうやらレベッカのことがなかなか忘れられないのか、時折ぼんやりしたり、癇癪を起こしたり、“私”は心休まる時がない。そんな中、近くの海岸に船が座礁したとの知らせが入る。そして、その船室からレベッカの死体が発見されたのだ。『レベッカ』の見どころは、主人公の“私”が、先妻レベッカの圧倒的な存在感に脅え、萎縮していくプロセスだろう。誰もがレベッカの美貌と社交性を褒め称え、レベッカの使っていた部屋を在りし日のように整え、守り抜いている。枕カバーから文具品、ハンカチに至るまでレベッカの頭文字が刺繍され、当たり前のように屋敷のあちこちに先妻の名残りを感じさせられる。そんな環境に“私”はどんどん追い詰められていく。主人公“私”を演じたジョーン・フォンテーンの迫真の演技に、思わず胸が潰れそうなほどの切なさを覚えた。役どころとはいえ、反って、夫役のローレンシ・オリヴィエの、短気で癇癪持ちなキャラクターに一言文句をつけてやりたい気持ちになった。つまり、それほど視聴者を作品にのめり込ませるのに成功しているということだ。ヒッチコックは、慣れないハリウッドに不自由な思いを余儀なくされたようだが、作品としては実に洗練された、大衆向けのスリラー映画として完成度の高いものに仕上げられている。公開は1940年ということは、すでに70年もの月日が経過していることになるが、全く違和感なく、スリラー・サスペンスとして楽しめる。本物のミステリーを味わいたいという方にお勧めの映画だ。1940年(米)、1951年(日)公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】ジョーン・フォンテーン、ローレンス・オリヴィエヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『白い恐怖』 コチラ

2013.05.05

コメント(0)

-

ヒッチコックの『白い恐怖』

【白い恐怖】「今まで君の美しさに気づかなかったよ」「もう記憶をなくなさないでね」「僕の深い愛をどう思う?」「とても素敵」この作品は『サイコ』の先駆けともなった作品で、完全に精神医学上の真理に基づく映画である。主役はこの人、イングリッド・バーグマンとグレゴリー・ペックという顔合わせ。文句なしのキャスティングだ。余談だが、私の亡くなった母はグレゴリー・ペックの大ファンで、飼い犬に“ペック”と名付けるほどのミーハーだった(笑)だが犬にペックと呼びかけるのに呼びづらいことが分かり、ペックが段々とペルになったそうだ。それにしても母がグレゴリー・ペックに熱を上げるのも無理はない。『ローマの休日』にしろ『白い恐怖』にしろ、甘いマスクと低音のボイスが何とも魅力的なのだ。いつもは可憐で気高い役柄のイングリッド・バーグマンも、相手役がグレゴリー・ペックというのを意識してなのか、この作品では母性的な雰囲気を前に押し出しているような気がする。また、作中、夢の中の出来事が回想されるシーンがあるのだが、その美術を、なんと天下のサルバドール・ダリが担当している。ダリと言えば、マグリットと並びシュールレアリズムの大家で、日本でも特に人気の高い画家である。しかもこの作品で使われている音楽は、アカデミー賞映画音楽賞を受賞しており、作品を効果的に盛り上げるのに成功している。話はこうだ。精神病院で精神分析医として働く女医のコンスタンス・ピーターソンのところへ、新しい院長先生が赴任して来る。エドワード医師と名乗る男だが、思いのほか若く、皆が驚く。親睦も兼て、病院の医師一同が食事をしていると、エドワードが白いテーブルクロスに異常な反応を示す。また、コンスタンスがフォークの先でテーブルクロスに何気なくつけた線の跡に、エドワードは思わず恐怖におののく。その様子にコンスタンスは、エドワードの過去に何かが隠されていることを察知する。そんなある時、院長室でエドワードとコンスタンスが話していると、覚えのない女から電話がかかって来る。エドワードにはまるで記憶にない女だったが、実は女はエドワード医師の助手で、電話に出たエドワードはまるで別人だと訴える。エドワードは自分が何者であるかが分からなくなり、過去の罪責感に囚われる余り、ひょっとしたら自分が本物のエドワード医師を殺害してしまい、自分は単になりすましているに過ぎないのではないかと思い始める。一方、コンスタンスは女医のカンで、たとえ今はエドワード医師になりすましている男であっても、決して犯罪者ではないことを確信する。コンスタンスは真実を追究するため、警察から男を守りながら、謎を一つ一つ解明していくのだった。今さらこの作品を絶賛するまでもないが、あらためて、とにかく素晴らしい!ヒッチコックの優れているのは、サスペンスやミステリーにありがちなおどろおどろしいムードがまるでないことだ。(たとえば、何かが起こりそうな荒れ果てた屋敷とか、嵐の晩とか、不気味な音を立てるドアとか。)それなのに充分、心理的な不安や恐怖をかき立てられるのだから不思議だ。白黒映画に慣れていない方には退屈かもしれないが、アナログの良さが凝縮した、密度の濃い作品なので、見ても決して損はない。おすすめだ。1945年(米)公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】イングリッド・バーグマン、グレゴリー・ペックヒッチコックの『サイコ』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラ

2013.04.21

コメント(0)

-

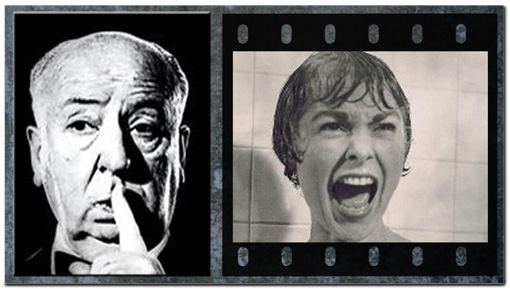

ヒッチコックの『サイコ』

【サイコ】「母には僕が必要なんだ。母は正気を失って無謀なことをするんじゃない。・・・時々、変になるだけだよ。誰にでもあることさ・・・そうだろ?」「そうね。でもそういうのは一度だけでたくさん。(中略)一度は罠にかかった私だけど、やはり帰って抜け出すわ」 映画界において、スリラー映画はほとんどB級を脱することが出来ないでいた。それは、明らかな虚構の世界であることがありありと分かってしまうものだったからだ。例えば、『ドラキュラ』とか『フランケンシュタイン』とか『キング・コング』など、どれもその時代の恐怖映画の金字塔ではあるものの、そこからさらに一歩先へと進むような、説得力のある現実味には欠けるものだった。そんな中、ヒッチコックはスリラー映画にもリアリティーを要求し、とにかくこだわった。そして常に、自分自身をリアリストとして位置付けていた。ヒッチコックにとって後期の作品となる『サイコ』は、あながちありえなくもないヒロインの設定だ。それは、男に貢ぐ立場にあるヒロインが、そろそろそういう関係にも疲れて来て、男に結婚を迫る。だが男は、元妻への扶養料やら亡き父の残した借金の返済やらで金がかかると言って煮え切らない。ヒロインはそこで、「お金さえあれば・・・」という呪縛にとり憑かれてしまう。そんな時、ヒロインは職場で思いもよらず4万ドルという金を手にする。不動産屋の経理事務をしているヒロインは、持病の頭痛で早退するが、ちゃっかり4万ドルもの大金を持ち逃げしてしまうのだ。この金で男は晴れて借金から解放され、自分と結婚出来ると、ヒロインは思ったかもしれない。ここまでのストーリー展開で、視聴者はすっかりヒロインが4万ドルを盗んだことの後悔や苦悩の話かと勘違いする。ところがどっこい、ストーリーは思わぬ方向に転換していく。4万ドルを持って男のところまで車を走らせるのだが、土砂降り雨の晩で、途中、仕方なくモーテルで一泊することにしたヒロイン。モーテルは、人の良さそうな青年が管理しているようで、ヒロインは安心してこの心寂しいモーテルに泊まってしまう。そして、あの有名なシャワールームでの惨殺シーンだ。ここで、視聴者は度肝を抜くわけだ。なぜなら、出し抜けにヒロインが死んでしまうのだから!つまり、本当の主人公は、殺されてしまったヒロインではなく、何やら人の良さそうなモーテルの管理人なのだというヒッチコックのトリックに、まんまと引っ掛かってしまうのだ。私がヒッチコック作品をスゴイと思うのは、視聴者にめくるめく想像力をかきたたせるテクニックの持ち主であるからだ。例えばあの有名なシャワールームのシーンは、犯人がヒロインを惨殺するプロセスを一つも撮影していない。グロテスクなスプラッターシーンは存在せず、振り上げられるナイフと、ヒロインの叫び声、そして排水口に渦を巻くようにして流れていく血が映し出されるのみだ。だが視聴者は、それだけのカットで充分に恐怖を味わうのだから不思議だ。私はヒッチコックが大好きなので、その魅力を語り出したら止まらない。でもあえて一つだけあげるとしたら、彼はスリラーサスペンスの作り手でありながら、どれ一つとして下品で軽薄なものはない。お茶の間でお菓子を食べながら、コワイもの見たさの大衆を充分に楽しませてくれる、最高にしてサイコのエンターテイナーなのだ(笑)1960年(米)公開【監督】アルフレッド・ヒッチコック【出演】アンソニー・パーキンス、ジャネット・リーヒッチコックの『白い恐怖』 コチラヒッチコックの『レベッカ』 コチラ

2013.04.07

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1