全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

1枚当たり500円のCD

いいのかどうかわかりませんが・・・今日楽譜を買うついでに、CDを物色。先日ののだめでやってた、シューベルトのソナタは、16番が入った物がやはり置いてなかったです。この当たりじゃここでないと、まずどこにもないので、残念。で、ふとみると・・期間限定で、輸入版なのですが、一枚当たり約500円のCD集のコーナーが。もうみなさん買われてしまった後なのか、結構メジャーな感じの物は置いてなかったりしたのですが、全集物が充実。悩んで色々物色した挙句に、結構買ってしまいましたまずは、子供がベートーヴェンのピアノソナタのCD欲しがっていましたが家にはバックハウスの全集と、ホロビッツとかルービンシュタインとかちょっと古めの方のがチラホラある程度。そこにグルダの全集9枚組みがなんと4490円悩んだけど、子供はグルダの演奏好きだし、買ってみました。あと、プロコフィエフのコンチェルト探していたのですが、こっちはなくて代わりに同じように欲しがっていた、ラフマニノフのピアノコンチェルトの全集を。これは、4枚だから1990円シューベルトも探したけど、残念・・ソナタは一部ライブ版(ギーゼギング)はあったけど、16番はなく。即興曲のは全集あったのですが・・で、以前から作曲の勉強には、フランス物のアンサンブル(室内楽)をたくさん聞くといい・・・と聞いていましたが、ラヴェルやドビュッシーはあってもなかなか、プーランクやフォーレの物は図書館でも見つからず。それが、それぞれ4枚組みとか5枚組みで、ジャケットも印象派の絵が書かれていてオシャレなのを発見フォーレはピアノ曲全集もあったので、悩みまくり・・期間限定なので、この後は探してもない可能性もあるし・・この際演奏者とか(素人の私は知らない人)気にしてもいられないか・・ってことで、ピアノ曲はお預けとして、室内楽のほうの全集を両方購入。CDも会員割引でここから、まだ少しだけ引いてもらえてラッキー。コンパクトの音楽辞典と、五線ノート2冊も購入して120000円ちょっと。持って帰るのが意外に重かったけど。肝心のモーツァルトのヘンレ版変奏曲集はなかったので、取り寄せに。何しに行ったのか・・って感じでしたが、それぞれプレゼント包装をして貰う。クリスマス・お正月・入学祝・誕生日等に小出しにして渡せるかな?って。そう考えると、案外安くあがったかも?でした。

December 19, 2006

コメント(3)

-

のだめのシューベルトのソナタ

ここの所、子供達のことでバタバタしていて、すっかり更新も出来ずにいます。コンクールのことでは、まだまだ書きたいこと(ペダルとか)あるのですが、今日はちょっと違うことを。今週の「のだめ」はコンクールの場面でしたね~画面で見ていて、音楽が漫画とは違っていて、その場で流れるのはいいけどのだめの演奏する人って大変。テクニックはあって、めちゃくちゃだけど、人を惹きつける演奏って実はとんでもない難題じゃないかと。テクニックがある人は、普通はめちゃくちゃな演奏はしないし、人を惹きつけるけど、出鱈目な部分のある演奏ってのも。狙ってやるのも、さぞや大変かと。おまけに、気のないけど、テクニックは完璧なショパンとか。正直、イメージがそこまで弾き分けられてる・・とは思えない部分もあるので、さぞやご苦労&そういう演奏してたら、一流になってるからテレビのピアノなんか弾いてないかも?って思ったり。それは、さておき今回彼女が弾いてたシューベルトのソナタ。ど素人の私ゆえ、「即興曲」とかくらいしか聞いたことなかったんですが、今回ソナタ聴いてみて、ちょっと興味が。ちょうどお友達からも、同じように「シューベルトのソナタでオススメのCD知りませんか?」と聞かれたので、調べてみました。クラシックの名盤・・の類の本(ちょっと前のですが)調べたらソナタでは、シフ・ルプー・リヒテル・コヴァセビッチの名前がありました。曲目数が少ない本だと、全然紹介もされてないし。で・・アマゾンと楽天で調べてみましたが、実際にCD売ってるのが少ない。もちろん「のだめ」のCDには収録されてるんですが、誰の演奏かイマイチわからなくて。「のだめオーケストラ」LIVE!「のだめカンタービレ」ベスト100ソナタだと、シフとケンプと舘野泉さんは全集を出されているようです。シューベルト:ピアノ・ソナタ全集@〔第1番~第9番・第11番・第13番~第21番〕シフ(p)シューベルト:ピアノ・ソナタ全集@ケンプ(p)シューベルト:ピアノ・ソナタ集全集の中には、のだめが弾いた16番入ってますが、シフの全集のばら売りとかは、16番入ったのは在庫切れみたいでない。内田光子さんとか、一部他にも16番弾いてるのもありますが・・ポリーニのも見つけました。シューベルト:ピアノ・ソナタ第16番|シューマン:ピアノ・ソナタ第1番さてさてどうしよう・・ってことで、欲しくなったのにどれを買おうか・・全集は今はお金もないし・・で悩んでいます。今入手可能な物で、オススメがあれば、是非教えていただければ嬉しいです

December 15, 2006

コメント(11)

-

浜コンで思ったことー出場者2

書き出すと長くなるので、今日は一部だけ・・今回でも一次や二次で次へ行けなかった方の中にも素晴らしい演奏をされたかたや、入賞・優勝候補の方もいらっしゃいました。コンクールなので、普段の実力が出し切れなかった方、審査員の好みや考え方に合わなかった方・・多分理由は色々だと思いますが・・・彼らにとっては、それこそこれからの人生を賭けた挑戦なので「落ちました」「はい、そうですか」って風にはなかなか思えないのは当然。前回もちょっとしたことがあったのですが、今回も。このコンクールでは一次や二次で敗退された方も、市民の家に滞在して続きを観るなり、練習したけど披露した曲を他の場所で披露したりこのコンクールならではでの交流があります。私も次回あたりは、マンションから引っ越したら是非どなたかにステイしてもらい、子供にも海外の人との交流させてやりたい&応援してあげたい・・と思ってますが・・・今回久々にホールで久しくお会いしてなかった方にお会いしました。「あら?まだ子供さんたちピアノ弾いてる?」なんて世間話をしてたら実はね・・・三次予選の時の話です。彼女の家に、優勝候補とも言われていたのに、二次で落ちてしまったコンテスタントの男の子(もう男性か?)がステイしてるらしいのですが、その前の日の夜から、彼が行方不明なの・・って。会ったのはもう夕方。ほぼ一日消息不明。まあ、もう年も20歳は超えてるから、まあそういうこともあるか・・とも思いますが、やはり預かってるいる身。友人は「帰らないなら、帰らないでいいんだけど、電話くらい寄越せばいいのにね」って。やはりショックもあったようで、家に来た時も和気藹々って風でもなかったようで、心配されてて。「また夕飯&夜帰るつもりかとか心配だしね・・・今日は同じロシアの人が、前後に出てるから、こっちに来たらいるんじゃないかと思って、探しに来たんだけど・・」と。私は昼一番から来てたけど、見かけなかったことを伝えて子供と一緒に会場内一緒にちょっと見渡してみたんだけど・・・姿はどこにもなく・・・子供もビックリしてましたが・・あの子達はあの子達なりに、子供のコンクール受けて途中で落ちたり散々してるので、ちょっとは気持ちもわかるのか・・彼女は「ほんとにもう・・!大人だから心配してないって言えばそうだけど、何してるやら・・電話一本かけてくれたら」と言葉とは裏腹にやっぱり心配そうでした。結局三次の演奏を観ることもなく、「帰ってると困るし(家には高校生のお兄ちゃんがいるので、留守番は大丈夫だけど)戻るわ」と帰って行きました。その後連絡してないから、どこへ行ってたのか、その夜は帰ってきたのかは不明ですが、本選でも彼の姿も見かけなかったので、どこかへ行っていたのか、帰ってしまったのか。彼らの心境を思うと・・の部分もあり。自分で「コレじゃ・・自分は無理だな・・」とか、「次こそ!」と思えた人は前向きに人の演奏を聞いて参考にしたり「なにくそ!」って闘志を燃やしたりしてるんでしょうが、そういう風に気持ちが切り替えられる人ばかりじゃないでしょうし、人の演奏なんか聞きたくもない・・って言うのも、よくわかる気が・・若い彼らの強靭な精神力には私なんかはビックリさせられますがイヤになっちゃって、どこかに行ってしまいたい気持ちもわかる気がするな・・・って。彼には、まだまだ可能性もきっとあると思うので、是非次か他のコンクールで頑張って貰いたいな・・と思います。

December 1, 2006

コメント(6)

-

浜コンレポートー出場者たち1

毎日いい演奏を聞かせていただいて、うちに帰ったら子供達のトンデモナイピアノを聞かされウンザリした毎日でしたが、それも終わり。また、三年後を楽しみにカウントダウンしながら、日々を送ろうと思います。で、たくさん聞いた中で、色々思ったことを、また少しづつ書いて行こうと思います。今回は前回に比べて、アジア各国(日本含め)と世界の中でもアジア系の方の参加が前回以上に多かった気がします。前回「珍しい!」と思ったイスラエルの方とか、スイス(棄権)とか、そういう国の方が少なかったのは、ちょっと残念でした。直前で棄権・・とかも結構多かったですね。今回。あと、旧ロシア系の方も人数多かったような。全体の参加人数が減った分、そう感じたのかも知れません。やっぱり、バラエティに富んでると、音楽も・・同じですから。後は、前回よりは若いコンテスタントが凄く増えたこと。10代の割合が多かったですね~で、レベルは全体にやはり上がったように感じました。一次聞いてても、ずば抜けた何人かを除くと、後は誰が通っても全然違和感がなかった・・って感じが。前回は、多少一次だと?とか、ド素人の私でも思う方がいらっしゃったので。そういえば前回出場されてた日本人の方とか、前回最高位のコブリンさんなんかも会場で見かけて、勝手に懐かしく思いました。コブリンさんは多分ロシアの方々を応援するために来てたのかな?ちょうどロシアの方の時に見かけたので。そういえば、モロゾフ君(一次敗退)は、本選最終日まで残って、ほぼ毎日会場で熱心に聞かれてました。先生のような方と一緒だったり、お母さんと買い物されているのも見かけました。彼はホームステイしたのか?しなかったのかは?ですが、長期でいらしてたので自費でステイしてたんでは?と思います。反対に日本の若い方は、自分のラウンドの結果が出るまでは見かけましたがその後は殆ど見かけませんでした。学校が忙しいのか、レッスンがあるのかはわかりませんが、せっかく国内であるんだし、彼らにもステイさせてあげるとかで、ゆっくり聞いていけるようになってたら良かったんじゃ・・・なんて思いました。さすがに、本選は週末だったので、結構お見かけしましたが。また次回も多くの国の方のピアノに出会えるといいな・・と思います。

November 28, 2006

コメント(4)

-

浜松国際ピアノコンクール審査結果

とうとう結果でました。一位 ゴルラッチさん二位 クズネツォフさん三位 キムさん、北村君五位 ワン・チュンさん六位 サラトフスキーさん奨励賞 ファンチさん、ナジャーフォヴァさんと言う結果でした。みなさん頑張られたので、そのガンバリと音楽には感謝です。個人的にはサラトフスキーさんは三位あたりか・・・と思ってました。ゴルラッチさんは多少ミスもあったけど、全体としてきちんと音楽を仕上げて、自分の物にして出場されていたと思います。後は将来性&オーラみたいなのもあったかな・・・クズネツォフさんは、やはり年齢とオーラで二位か・・かなり地味目の方ですし。ただ、音楽はすっごい良かったと思います。昨日はプロコフィエフのコンチェルト3番のCD思わず帰りに買おうと思ったくらいで。彼の演奏でも、誰の演奏でもいいから、もう一回あの曲を聴きたい気持ちにさせて下さったので。実はソナタとかプロコフィエフあんまり好きじゃなかったので全然聞いたことがなかったから余計に。全体を見渡した時、クズネツォフさん以外みんな21歳以下。というか奨励賞含めて、キムさん以外全員10代。このコンクールは他のコンクール以上に若い人の将来性を買うコンクールにする・・という審査員の方の意思かな・・と感じました。あとは、きちんとまとめて、雑さが少なく、繊細に音楽を作った人が評価されてる気がします。そういう意味では、ちょっと安全運転っぽい、無難な感じ?爆発するようなエネルギー持ったタイプは評価が低めだったと。上品にまとめるのが、上位って感じですね。今回三次に残った人含めて、私のいい(好きだった)順番を考えるとクズネツォフさんゴルラッチ&サラトフスキーさんタヴェルナさんチェレパノフさんって感じでしょうか。残念ながら、ナジャーフォヴァさんは一度も聞けず、ファンチーさんは一次だけだけしか聞きなかったので(一次は上手でしたが、特別に気に入るような演奏ではなかったので)中に入れていません。サラトフスキーさんの順位が思ったより低かったのは、ちょっと残念。まあロシア系が三人で、他の二人が上位だった割を食ったのかも?と思ったり・・・子供の好きなピアニストは上の子はバリバリ弾く情熱的な感じの方が好きなのでサラトフスキーさん、ワン・チュンさん聞いてたら多分、タヴェルナさん、ナジャーフォヴァさんも好みかな?下の子は繊細な感じの落ち着いた演奏が好きなようなのでゴルラッチさん、クズネツォフさんが好きみたいです。色々意見も出て、結果発表の前に掲示板もなくなってしまったのは残念。前回は終了後もしばらくはありました。○○さんいい演奏をありがとう!みたいな心温まるメッセージで一杯だったのに・・・出場者の皆さんも、色んな物を得て、今後ますますの活躍の糧にしていただけたら・・と祈ります。途中で色々感じたことなどは、また更新していきたいと思います。とにかく入賞者の方おめでとうございます♪

November 27, 2006

コメント(2)

-

浜松国際ピアノコンクール最終日

本選3人の今日が終わると、コンクールその物は終了。この2週間疲れたけど、ほんとにいい音楽をいっぱい聞かせていただいて出場者の方には感謝・感謝。今日も時間がないので、感想だけでも。クズネツォフさんのプロコフィエフはもうオケともバッチリ合ってて指揮を合間に見る余裕もあり、安心して音楽が楽しめる演奏でした。年齢も関係なく、演目も関係なく、一番の演奏(本選6人)だったと思います。北村君のラヴェルは、やっぱり曲の規模も小さいし、オケも少人数だったので、やはりかなりこじんまりした感じでした。2楽章のゆっくりしたピアノが多い部分が、ちょっと単調な感じ。ミスとかはなく、とにかくまとめてきた・・って演奏です。掲示板などにも書かれていましたが、直前に同じオケと同じ曲をやってる分、余裕はあったのかも知れませんが・・指揮も見られてました。サラトフスキーさんのラフマニノフの3番は、家にあるホロヴィッツの古い演奏と同じくらいのテンポ、昨日のキムさんよりも早いテンポでしっかり弾かれていました。それでも、若干合わない部分もあったのですが、途中で上手に合わせたりしてたので、全体の出来もキムさんより、良かったと思います。この曲はやはりピアノが弾くのが大変(鍵盤はずすとか)だからでしょうか、やはりサラトフスキーさんは、殆ど指揮が見られていない状態でした。代わりに昨日とは違い、指揮の沼尻さんが、合わせどころの前などにピアノのほうを見てたので、アイコンタクトしてたのかも?これは、本人が希望したことか、指揮者の方の配慮かはわかりませんが。オケもやっとコンクールの重圧から解放された・・て言う感じなのか最後のffとか、もういっぱい鳴らしてた気が・・オケの演奏も最後までご苦労様でした・・・って言う感じ。良かったです。本選の中味(選曲の難易度関係なく)だけで好きな順番付けたら1番 クズネツォフさん2番 サラトフスキーさん(ちょっとミスあったけど)とゴルラッチさん4番 北村君、ワン・チュンさん(とにかくミスはあまりなく弾いてた)6番 キムさんって感じでしょうか。明日の結果発表は、一次からの全ての演奏や、その中での成長具合とかまあ、将来性とかが入ってくるので、もう予測はつきませんが年齢関係なく、将来性関係なくで、現時点で一番上手かったし良かったと思うのは、クズネツォフさん次はサラトフスキーさんとゴルラッチさん・・ゴルラッチさんは、三次のミスがちょっと気になります。でも、この二人は将来性も充分だし、片やアグレッシブ、片や落ち着いた感じが持ち味なので、二人がまた2位とか1位分け合う・・てのもありかも?次がワン・チュンさんと北村君。ここも、片やアグレッシブ、片や殆どミス(上手く音が鳴らなかったとか言うのは除いて、間違いとか)が無いので・・・キムさんは、本選がかなり惜しい感じ。この辺りをどう評価されるのか・・・次へのステップを踏むためのコンクールという位置づけならやっぱりクズネツォフさんは難しいかも?でも、彼の演奏はもう立派なプロだと感じるので・・ともかく、明日の発表がどうなっても、いい音楽をありがとう♪と皆さんに感謝です。

November 26, 2006

コメント(0)

-

浜松国際ピアノコンクール本選1

もう、毎日バタバタになっているので、今日はとりあえず感想だけ・・・ワン・チュンさん、ピアノがあまり鳴ってなかった気がします。三階席だと、音が埋もれたり、ハッキリしなかったり・・ミスがあったのかも?ですが。あと彼の持ち味のいいところはいい!ってのを期待してましたが。うん・・選曲が難しいかったから(ラフマニノフの2番)だと思いますが、弾くだけ・・のような状態で終わったきがして、残念でした。ゴルラッチさんは、ベートーヴェンは彼にも合ってたし、難易度も他の二人よりは難しくない分、きちんと完成して余裕を持って自分の音楽が出来たんじゃないかと思います。今日の3人の中では、一番良かったと思います。キムさんは、ラフマニノフの3番。子供は二人のラフマニノフ楽しみに行ったのに、かなり残念でした。キムさんのほうが、より余裕がなくて、オケが伴奏して(リズムとか)違うメロディーを弾くような場面でずれるのが気になったり・・。やはり、余裕を持って弾ききれるほど、オーケスラとの共演経験とか本選曲を練習する余裕がなかったのかも?ともかく、明日の3人の演奏聞いたら、浜コンも終わり・・かと思うとやっぱり寂しい気がします。

November 25, 2006

コメント(2)

-

浜松国際ピアノコンクールファイナリスト

23日はマスタークラスありましたが、用事があって残念ながら行けませんでした。で、前日発表になったファイナリスト。公式サイトの掲示板にも色々書き込みあったようですが。色々思うこともあります・・私自身も。前回からですが。北村君のことが、かなり槍玉に上がってますが、他の方もこの方が変わっても・・って思ったり。ここ二日くらい、色んなことも考えました。前回はファイナリストは、日本人3人。うち二人はヤマハマスターの方でしたしね・・正直今回より前回のほうが、え~!って思ったり。関本さんの演奏は、残念ながら一度も聞けなかったので、何とも言えませんが他のお二人の演奏は、一次・二次の後で「え~」と思った記憶が。二次以降は一次の結果も含めてトータルに・・で判断されると聞きましたが一次でも出来が良いとは思えなかったのに通過し、二次に関しては直前に弾かれた他の日本人の方の演奏のほうがいいな・・・と思っていたので、ビックリしたということも。今回もコンクールに使用されるピアノで、ヤマハの関係の方は練習させて貰ってた・・とか色んな噂(あくまで噂です)も耳にしました。北村君のことなどを、非難するような書き込みもたくさんあるようですが彼は二次の出来が良くなかったようですが、落とすならその時に・・という判断であれば、今回こんなに掲示板で話題になることではなかった・・と言う気もします。それぞれみなさん、好きなタイプのピアニストがいて、やはり音楽性が合わない方の演奏は、良くなかった・・って思いますよね。私の場合も、一次でバッハを弾いてる時に、バンバンペダルを踏む音が聞こえてきて(前のほうに座っていたので)ピアノから聞こえるだけでなく足で舞台を踏む音まで聞こえてきたので、こういう演奏はちょっと・・と思いましたが、ファイナルまで行かれてます。審査員の方は二階だったから、聞こえなかったのかも?ですが・・それより彼は他の演奏で光るものがあったから、多分通過されたんだと思いますが。後は、ソツなくだけど、ちょっとつまらなく感じた演奏の方も。で、考えてみると、三次のリサイタル形式ってなんだろ?って。二次の50分に比べて、選曲の自由度が上がった分、選曲含めリサイタルとわざわざ書かれているのは何故?で、結果と照らし合わせて思ったことは、三次に関しては、ミスなく演奏しないと上がれないってことかな?と。安定感というのでしょうか。いい演奏しても突っ込まれる部分があった方は、みなさん落ちてるんですよね・・・タヴェルナさんの時間超過、ナジャフォーヴァさんのショパンのミスチェレパノフさんに至ってはモーツァルトミスして、お客さんのことで切れたのか、一曲演奏せずに帰ったり。結局そつなくまとめた方は通過・・・と言うのが今回の結果かも?と思いました。プロとしてやっていくのは、こういう意味での強靭な精神力を試すお客さんの嗜好も考えた自分を活かすプログラミングなんかを見られたのかな?って。まあ、審査員の先生方も毎回票が割れる・・ってことなので、自分が推した人じゃないなら、最大公約数的に、そつない方が残ってしまう結果になったのかも?とも思います。後は、毎年やってるピアノアカデミーの生徒さんに関して。今回ファイナルに残った方の多くは、以前にこの審査員(中村さんは必ずですが、後はメンバー変わったりしてますが)の何人かには指導を受けていることになります。アカデミー受けてる方で残られた方は、アカデミー以降の伸び具合も審査員は知ってるはずですし、指導した方向に沿って伸びてるならそれは大きく評価されてるのかな?って。北村君、ゴルラッチさん、キムさんはそんな感じが・・この三人は若さと力で押していくのではなく、上品にそつなくまとめてた感じ(一次から聞いてると)がしたグループです。ワン・チュンさん、サラトフスキーさんは若さ溢れる演奏でした。サラトフスキーさんは三次しか聞いてませんが、まとめる力もあったし演奏の完成度もあったと思います。クズネツォフさんは、もうベテランと感じるくらい、上手いし落ち着いて個性が確立してる感じ。若い人のいい所を評価して上げて行く・・ってのとちょっと逆行した選考かな?と思わなくもないですが・・・こういう感じで考えると、選考内容も分裂気味?これは、大勢の個性あるピアノ弾きの先生方が集まると、私達以上に好き嫌い、評価するしない・・の尺度はそれぞれ色々あることの結果かな・・とも思います。力があっても二次とかで落ちた方の話も聞きますが、そりゃ本人達には納得がいかないことが多いようです。三次となると、本当に実力差はその時・その時で逆転するくらい均衡しているんだと思いますし、タイプが違うと評価も逆転するでしょうし一番異論が出るラウンドで当たり前だと思いす。この結果に聴衆が色々感じることは大事だとは思いますが、今回残れなかったコンテスタントの皆さんが、次に向けてまた頑張れるような励ましや応援をしていくことが大事なことかな・・と思います。私の書いたことも、結果分裂気味になっちゃいました

November 23, 2006

コメント(2)

-

浜松国際ピアノコンクール三次最終

今日は、結局子供が帰ってきてから一緒に出ることに。後半3人しか聞けませんでした。あ~!ウクライナの17歳の女の子が、一度も聞けなかったのが心残り。さっき結果覗いてきたら、名前が無かったので。二次の演奏はすっごく良かったらしいので。今日はまた北村君デー!そのせいだと思いますが、もう凄い人で。今までで初めて(多分第一回含めてだと思われます)二階席の審査員席の両サイドにお客さんが!私達も受付で「二階へ!」と言われたので、めったに経験できないから二階もいいかも?と思ったのですが、1階にチラホラ空きがあるから・・と結局一階でバラバラに座ることに。北村君、二次は聞けませんでしたが、自分ではイマイチだったような感想を言われてましたが、今日の三次は持ち直した感じ。ただ、演目がバッハの「イギリス組曲」モーツァルトのソナタ13番シベリウスの五つの小品、シューマン「花の曲」「ウィーンの謝肉祭の道化芝居」で、歌わせる系が中心。二次で言われたように、ちょっとffとか音の幅がまだ余り出ない(他の大人の方に比べるとと言う意味で、充分なんですが)ようでその分彼の自分の持ち味を生かした選曲だと思いました。モーツァルトはコロコロと軽やかで、今日3人では一番良かったかも。昨日の失敗したチェレパノフさんの次くらいに、音が最高でした。チェレパノフさんは、残れませんでしたね・・残念。自分でモーツァルトの冒頭ミスした上に、昨日のブログでも書きましたがアクシデントがあり、短かった気がしましたが(自信がなかったので・・)やはり最後一曲か二曲弾かずに終了してしまったようなので。でもね・・・あれはキレてもしょうがない・・って思います。ただ、ミスとそういうことも重なったので、通過難しかったんでしょうか?続けて弾く曲の途中で、一回ならずも、二回もだしね・・日本のお客さんが嫌いにならなければいいな・・と。ピアノの先生方も「昨日のあれはね・・常識以前よ」と話題にされていました。マナーというか、演奏会でもあまりしないことですが、コンクールはやはり公平な状況で受けさせてあげるべきですね。そういうこともあり、今日は場内アナウンスで「途中の入場・退場は出来ません」って入ってました。こういうアナウンスも前代未聞かも?せっかくの浜松のコンクールの評判が落ちなければいいな・・と。話がそれましたが、北村君。やはり歌う系のシベリウスがとっても良かったです。初めて聞いたけど、この曲とっても好きになってしまいました。最後は少し迫力のある曲を選ばれてフィニッシュ。まだまだ身体が大きくなれば、また変わってくるのかも知れませんが前回6位だったか、同じヤマハ出身の鈴木久尚さんにちょっとタイプが似てるかも?と。鈴木さんのほうが、もっと細やかで繊細な感じですが。ヴィルクさんは、またまたポーランドの曲を選曲。モーツァルトソナタ2番は、モーツァルトは多分好きじゃないのかな?彼にはあまり合わない感じでした。幻想曲とかソナタ以外の物のほうが、合ってたのかも?ラフマニノフは前奏曲、ニ長調、ト短調、変ホ長調、最後にパデレフスキーのソナタでした。私はど素人なので、パデレフスキーのソナタもはじめて。ラフマからは力で押していく演奏で、北村君とは対照的な感じ。二次では「ちょっと濁ったりしてた」と聞きましたが、今日はそういうこともなく。ただ、モーツァルト以外は、似た感じの曲調で、力で・・があまり続くと、聞いててちょっと飽きちゃう感じも。でも、多分こういう力と迫力がある曲が彼の持ち味で、好きなんだろうな・・と思いました。演奏は良かったです。最後に、いつも最後のほうなので、一度も聞けてなかったサラトフスキーさん。19歳ですが、上手いです。モーツァルトも全体にすっごく良かったです。多少一部分意図的に飛び出た音で弾かれてる部分が(同じのフレーズで2.3回)ちょっと気になりましたが、音が丸くてコロコロしてて軽やかで。曲目はモーツァルトロンドニ長調。比較的簡単な曲ですが、完成度が高かったと思います。その後は、みなさん二次で選択される、ラフマニノフの絵画的練習曲1.3.4.8.9と5曲並べて、リストのメフィストワルツと、ストラヴィンスキー「ペトリューシュカからの3つの断章」ラフマニノフのエチュードをここで弾くんだ・・と。でも、選曲が良かったのか、力技の曲のあとは、ゆったりと・・みたいに聞いていても飽きない構成になっていました。ペトリューシュカは、「のだめ」のコンクールにも出てきますが普段演奏会では聞けないことが多いので、楽しみにしていました。静の部分と動の部分、どちらもよくて、一番楽しかった曲です。彼もpとかppとか、静かな部分もとっても上手。ロシアの男性陣は、見た目に寄らずデリケートなんでしょうか?ほんとに小さな柔らかい音をキレイに響かせるのも、お上手です。今日の三人では、我が家の3人の意見では、全員一致で一番サラトフスキーさん、二番北村君でした。三次の結果も出て、今日初めて聞きましたが、サラトフスキーさんもしや優勝もあるかも?くらいの感じでした。また三次の結果は明日以降にでも・・

November 22, 2006

コメント(8)

-

浜コン三次(セミ・ファイナル)始まる

今日から、三次予選。つまりセミ・ファイナルです。ココから、まだ半分が減る・・ってことですよね~厳しい戦いだと思います。どなたも頑張って欲しいです。今日も都合により、午後から重役出勤で、5時過ぎに帰りました。午後から3人だけ聞けました。16歳の二人が午前中にどんな演奏をされたのか、聞けなかったのは残念ですが。3人だと私の集中力にはちょうどいいかも?本当に審査員の先生方には頭が下がります。あれだけ聞くのは、身体が凝るし、お尻は痛くなるし。座って、じっと殆ど身動きしない・・ってほんと拷問状態なので。午後ウクライナのゴルラッチさんから。彼は一次・二次も聞きましたが、18歳にしてはとっても安定感があるように思いました。丁寧にキチンと自分の音楽がコンスタントに出せてる感じです。今日はモーツァルトは幻想曲ハ短調、ベートーヴェンのソナタ28番ショパンのソナタ2番でした。一応リサイタル形式と言うことで、3曲大きめの曲だったせいか一曲終わったら、立ち上がって拍手を受けて、一旦袖へ帰りまた出てこられる形にされてました。二次の時に、シューマンの小曲集の途中で拍手されて、集中力が途切れたことを逆手にとって、こういう形式にしたのかも?モーツァルトがちょっとロマン派っぽい感じになっていて、3曲の差が思ったよりは出てない感じでしたが、楽しめました。キム・テヒョンさんも落ち着いて、そつなく・・と言うタイプ。モーツァルト幻想曲ニ短調、ラフマニノフ「コレッリの主題による変奏曲」リスト「オーベルマンの谷」プロコフィエフのソナタ7番プロコフィエフが良かったと思います。もう、この段階に来ると、皆さん上手過ぎて、選曲も個性が出てるので誰が・・となると好き嫌い&将来性(これは私なんかにはわかりません)で決めるんでしょうね~二次ですっごく良かった、チェレパノフさん。最初のモーツァルトの音、弾き方がモーツァルトってこういう音楽!って本当に良かったんですが・・一楽章始まってすぐに大きなミスがあって、ちょっとハラハラ・・その後立て直されて、もうどっぷりモーツァルトの世界を楽しませてもらいました。一次から聞いたモーツァルトの中で(聞いてない人もいますが)私が聞いた中では、一番良かったと思います。曲はモーツァルトソナタ7番、ブラームスバラード、ベルリオーズ/リストの幻想交響曲から「断頭台への行進」「サバトの夢の夜」この方も一次からの曲目見てると、個性いっぱい。一次のベートーヴェンは「田園」だし、シューベルト/リストの「戦士の予感」とか、二次のリストのソナタとか・・そのラウンドで他の人があまり弾かないような曲をしっかり弾いて個性を出してる方だと思います。唯一残った中で、カワイのピアノを弾いてるので、音色も多少違うかも?それと、かなりかわいそうだったのが、曲の最中に退席した方がいたこと。それも、二回に分けてだったので、本当にお気の毒。最後のほうでしたけど・・それも思い切り前のほうから、後ろまで走ってらしたので、絶対目にも入ってるはず。二回目は、そんなこと無視!って感じで、弾き始めてましたが。途中入場は係りの方がいるので出来ませんが、帰るのもちょっとやはりコンクールに出る人のこと考えれば、やめてあげたほうがいいかと。予定時間より遅れてた訳ではないので、もともと最後まで聞けない予定だったのかも知れません。途中退席するなら、せめて出入り口に近い場所に座るとか・・これもちょっと・・と思いますが。それに曲目が変わった時にしてあげないと、やはり・・。入らないって言うくらいの配慮は必要かと。最後のタヴェルナさんは、時間切れで聞けず。二次は個性的なプログラムと、音楽作りだったので期待大だったのですが、残念です。本当にここまで来たら、誰が残ってもおかしくないので、誰が一番良かった・・・と言うのも、難しい。明日も二次では凄い演奏した人ばっかりなので、楽しみです。でも・・多分午後からしか行けそうにないのが、残念です。

November 21, 2006

コメント(4)

-

浜松国際ピアノコンクール二次結果

昨日の夜二次予選の結果が発表になり、今日はお休み。最後のほうのグループで演奏の方は、ここからずっと中一日とか二日で大きな曲を幾つも弾いていかないといけないので、本当に大変だな・・と思います。みんな頑張って欲しいと思います。一次で聞いて良かった・・・って思った方も、二次で良かった!って方も通過されていて、また聞けるのが嬉しいです。16歳のファンチさんは、ともかく年の割には丁寧にきちんと弾いてる・・って一次の印象でしたが、二次のほうが良かったと聞きました。ただ、一次が一日目だった方は比較的、文句なしに凄い!と感じるタイプではなく「ここはいいけど、ここは・・」って方が多く若い人も多かったので、将来性・可能性を見て選ばれてる感じがしました。中国のワン・チュンさんは、ファンチさんとは反対に、そつのなさ・・は無いけど、いい部分はとっても良くて、まとまってない若さと将来性を感じる演奏(一次・二次とも)でしたが、彼は前後の演奏者に助けられた部分もあるのかも・・。経験もあってしっかりまとめて、尚且つ音楽性もあるような方ではなく、同じような若い人が前後だったので、彼の良さが引き立ったような感じがします。同じ中国の16歳のワン・シーランさんもタイプは違うけど同じような出来だったけど、この子の前二人の演奏は本当に素晴らしかったし完成度も高かったので(次も最年長のベテランだし)かすんだ感じが。二人の出来に、そう差はなかった気がしたので・・・ただ、ワン・チュンさんは若いし、ビックリ箱的な面白さも感じさせてくれる部分があって、「次はどんな演奏をしてくれるんだろう?」とワクワク度は一番かも?と思います。イチオシ君のウクライナのゴルラッチさんは18歳らしい、初々しさと15歳の子に比べると完成度もあって、楽しみです。一次に比べても二次も期待なりの演奏でしたし、若いけど安定感もあるかも?と。キム・テヒョンさんは、一次ではあまり印象が深くなかったので二次は聞いてないから、また三次でどんな風に聞かせてもらえるのか楽しみです。イチオシ君の一人のグリュニックさんは二次は一次以上に、普段からすると出来が今ひとつだったようです・・・聞いてないので、何とも言えませんが・・公式サイトの掲示板にも、意見が書かれていましたが。音は素晴らしくいい音色をお持ちなだけに、もったいない気もしますがコンクールは当日の出来が全てなので、当日自分の力を出し切るのは本当に・本当に大変なことなんだと思います。チェレパノフさんは二次で初めて聞きましたが、良かったです。プログラムの流れも良かったし、やはり海外の方は自分の良さが上手に出るようなプログラミングがされてる気がしました。これは裏を返せば、自分が好きな音楽・得意な音楽・やっていきたい音楽が若いうちからよ~く見えてるから、こういうプログラムが組めるのでは?と思います。先生の言いなりでなく、冷静に自分の個性とやりたいことを見る力があるような気がします。イタリアのタヴェルナさんも、個性的なプログラミングと自分の個性で二次の演奏良かったので、三次が楽しみです。韓国のヒョソンさんは、二次を聞いた中では一番・・くらいの凄い演奏で、ひきこまれました。彼女も難点があったのかも知れませんが、音楽がピアノが楽しいことが聞いてるこっちにも、バンバン伝わる演奏で、こういう部分は日本人も是非見習いたい部分だと思いました。もう一人のイチオシ君のクズネツォフさんは、年齢が気になっていましたが無事通過!一次で聞いたあの音がまた聞きたいな・・と思っていたら、また聞けるのが、何より嬉しいです。三日目の3人は昨日の日記に書きましたが、一次・二次で一度も聞けていないナジャーフォーヴァさんを是非聞きたいです。3日目で一番良かった・・って話も聞きましたので。あと同じく聞けてないサラトフスキーさんも、三次で是非聞きたいです。北村君は、気持ちを入れなおして、また彼の音楽性を感じられるようないい演奏を聞かせてもらえれば・・と思います。明日は、また元気を出して頑張ろう!って私も風邪気味ですが・・

November 20, 2006

コメント(0)

-

浜コン二次予選三日目

予選が始まって、家族にも(もちろん自分自身にも)「風邪ひかないように、気を付けて~」と言ってたのにかかわらず一人ダウン。仕方がないので、私は行かずに元気な人で行きました。都合がつかなかったので、午後の3人だけですが。それでも、合計3時間。大人でも3時間姿勢もじっと・・は結構疲れますが、子供は尚更。土曜日は5人聞いたから、よく頑張ったかも?と思います。水谷さんの演奏も聞きたかったのに残念でした。ウクライナの17歳の女の子ナジャーフォヴァさん。主人は始めてコンクールで聞いたけど、彼女の演奏が一番気に入ったようです。音がキレイで、音楽の作りも良かったらしいです。渾身の演奏だったようです。北村君はそれに比べると、ちょっと気の入ってないというか、調子が悪かったのか、一次より少し大人しい感じの演奏だったようです。身体もまだ線が細いせいか、音色もナジャフォーヴァさんに比べるとイマイチだし、fpの幅も狭く感じたそうです。子供はやはり親近感が沸くのか、応援してたようですが。ポーランドのヴィルクさんは、3人の中では最後かな・・とか。音が割れたり、濁ったりした部分がちょっと気になったようです。でも、一次ではよく聞けなかったから、彼のショパンを是非聞きたかったのですが・・二次は結局私は半分以下しか聞けなかったのは、ちょっと残念です。後で結果観に行ったら、3人とも通過されてたので、午後の演奏は観に行ってラッキーだったんですね。

November 19, 2006

コメント(0)

-

浜コン二次予選二日目

今日は朝の二人目から、6人目まで聞いてきました。かなり疲れてきていて(寝不足もあるので)眠気と戦うのに必死。身体も凝ってきたので、マッサージ行きたい気分です。今日の方は一次で聞けなかった人ばっかりだったので、新鮮な気持ちで聞けましたが。二人目のチェレパノフさん。ロシア出身でユンディ・リさんも習ってる、審査員のアリエ・ヴァルディさんに習われている方です。今日は同じハノーファー音大の人も多かったです。たくさん通過されているんですね・・ココ出身の方。演目はリスト「パガニーニによる大練習曲」1番、ショパン練習曲25-10バルトーク練習曲、「ムジカ・ナラ」最後がリストのソナタ。リストやショパンが並んでいても、それぞれ違った音楽性が出るような聞いていて飽きないプログラミングだったと思います。落ち着いててお上手だったし、この方もこの調子なら本選行くかも?ただし、二次は前回も私のようなど素人は、「こっちのほうが・・」と思った人が駄目だったり、予測が全くつかないので応援しないほうが本選に行けるかも?今日一番か?もう一人韓国人のヒョソンさんと甲乙付けがたい感じでした。で、今日もまたちょうど「ムジカ・ナラ」が終わったら拍手が・・これ、5番目まで続けて同じことがあったので、ちょっと・・まだ、次の曲は全く違うので、昨日のシューマンの幻想小曲集の最中に拍手よりはマシだと思うし、昨日この前後でも同じようなことがあったのかわりと平然としてられました。このあと5番まで、毎回「ムジカ・ナラ」が終わると(二曲目とかで弾いてても)拍手があったので、ちょっと???な感じでした。出場者の方も、予測してる?って様子になってきてましたが。3番目の中国の男性ウェンユーさんは、ショパン練習曲10-1、リスト「鬼火」、ラフマニノフ絵画的練習曲9、ショパンマズルカ32番モーツァルト/リスト「ドンジョバンニの回想」「ムジカ・ナラ」全体に小曲が多くて、雰囲気も似てる曲もあって、プログラムとしてちょっと飽きたかな・・この方もハノーファー音大で、審査員のケマーリング先生の生徒さんのようです。四番手のタヴェルナさんは、長髪をポニーテールにして登場。メンデルスゾーンのソナタ、ショパン練習曲10-1、ストラヴィンスキー練習曲4、スクリャービン練習曲3、「ムジカ・ナラ」、リスト「ボルティチの唖娘」のタランテラによる華麗なタランテラ、リストハンガリー狂詩曲12でした。プログラムの感じも多彩な感じで、皆さんがあまり二次で弾かない曲も入っていて、これだけでも個性を感じました。演奏も良かったです。次の韓国ヒョソンさんもハノーファーでヴァルディ先生の生徒さん。凄く楽しそうにピアノを弾いてる感じにこちらも引き込まれる演奏でした。「ムジカ・ナラ」、リスト「小人の踊り」、ショパン練習曲10-6.7.8.9ラフマニノフ絵画的練習曲、ショパンソナタ二番でした。だいたい書いたのが演奏順になっていたので、最初と最後に静かめな曲があって音楽にのめりこむような演奏でした。「ムジカ・ナラ」の演奏は昨日を合わせても、一番好きでした。歌うけど、くどすぎなくて好きです。最後に16歳の中国のシーランさん。友人は一次はちょっと・・・って言ってたんですが、他の方からは音が良かった・・とも聞いていたので、気になってました。前の日に聞いた同じ中国の16歳の男の子より、完成された感じではありましたが、ちょっと物足りない部分もあったかな?音と技術は確かに凄いと思いました。16歳であんなに弾けたら、楽しいだろうな・・って感じ。曲はショパン練習曲25-10、ストラヴィンスキー練習曲1、ラフマニノフ絵画的練習曲1、フランク「前奏曲とフーガ」、リスト「ダンテを読んで」「ムジカ・ナラ」でした。この人も大きな曲がなく、短い曲と中くらいの曲の組み合わせ。さて、15歳.16歳のほんとに若い子達は、どこまでいけるかな?でも、本当にお上手でした。昨日・今日で聞いた方全員「ムジカ・ナラ」こっちを選ばれてる方が多いせいもありますが、もう一曲のほうが聞けなかったのは、ちょっと残念でした。

November 18, 2006

コメント(2)

-

浜コン二次予選一日目

今日は、用事もあったし、さすがに家事放棄&母親放棄状態が日曜から続いていたので、午前中やることやって。寝不足で行ってるので、ホールで爆睡しそうになったこともあるので、少しお昼寝して、気になる二人だけ聞いてきました。一次予選で一日目の人から、また二次も弾くので、一次でトップ弾きながら(普通は不利ですよね~)通過された韓国のチョン・ジェウォンさんには、同情します・・彼女は一日目に聞けなかったので、是非聞きたかったのですが。ホール前のテレビで観た感じでは、良かったし、モーツァルトコンクールで入賞されてる方なので、是非二次も通過して、また三次でモーツァルト聞きたいです。三次は今回は必ず、一曲弾かないといけないので。2番手のジェームス・ジェ-ウォン・ムーンさんは、一次悪くなかったです。彼も2年前にシドニーのコンクールとか、今年もカラブリアとか入賞されてますし、審査員のヴァルディ先生のお弟子さんの有望株のようです。とにかく、韓流スターのような優しいスマイルで出てきて、気持ちよくまた笑顔で弾いて、笑顔で帰っていかれました。音楽が・ピアノが楽しいんだな・・って感じました。四番手のクレア・フレンチさんもアジア系。16歳としては、一次聞いた感じではやっぱり上手です。でも、演奏がお行儀よい感じというか、お手本通りに弾いてる感じがして、若い分しょうがないのかも?と思いますが、二次も聞いた方の話では同じような印象だったようです。5番手のワン・チュンさんと6番手のゴルラッチさんは聞きました。ワン・チュンさんも16歳。一次の「ハンガリー狂詩曲」は凄い演奏だったのですが、最初のバッハとベートーヴェンもリストみたいと言うのか、彼風と言うのかちょっと歌いすぎだったり、音量が大きい部分ばかり強調されてるような演奏というのか・・で、今日も演奏の感じは同じようなこと感じました。静かだったり、ゆっくりしたテンポの曲は、やはり苦手な感じを受けました。ちょっと雑な部分も感じられましたし・・(これも一次から)で、曲目はショパンの練習曲、リストの超絶技巧練習曲、スクリャービンの練習曲、ラヴェルの「夜のガスパール」と課題曲は「ムジカ・ナラ」課題曲とラヴェルは少しゆったり・静かな部分がありましたが、他は体力で押していくような選曲でもあったし、そういう部分はやはり聞かせる演奏だったのですが、ラヴェルの不気味で静かな部分などはちょっと・・・と思いました。あとは、50分以内ではありますが、演奏短かったかな?一次では、出てきてそそくさと弾いて、また次もさっさと弾いてお辞儀して帰る様子が、微笑ましかったのですが、今日は何回もハンカチでピアノ周りとか拭かれてました。熱演の後は、かなり汗も出たようで、それも一生懸命拭かれてました。ゴルラッチさんは、落ち着いた演奏だったと思います。ショパン練習曲10-1.2.11.12、ラフマニノフの絵画的練習曲リスト超絶技巧練習曲、課題曲は「ムジカ・ナラ」最後にシューマンの「幻想小曲集」最初から早いテクニックの曲をずらっと弾いて、「ムジカ・ナラ」とシューマンで優しい柔らかい音、ppを聞かせてくれました。が・・・シューマンの残り4曲くらいの所で、曲の終わりが「ジャン!」と終わったので、ここで終わり?と思ったお客さんがいたようで大きな音で拍手し始め、これにつられて何人かもパラパラと・・・とりあえず、少し間を置いて、また続きを弾かれてましたが、多分集中力は一旦キレたでしょうね・・・まあ、こういうことも乗り越えてのコンクールなんでしょうがちょっとかなりかわいそうな感じがしました。遅くなってもいいから、ご本人が椅子から立ち上がってから、拍手したほうがやっぱりコンクールなのでいいかな・・って。最後の最後の音の響きが減衰していくまで、審査員の方に聞いて貰いたいだろうし、これはちょっと気をつけたほうがいいな・・と思いました。それでも、大した物で、ガラッと調子を落としたり、集中力が切れた演奏にはならなかったのがさすが。18歳とは思えない。このアクシデントも審査員の方がプラスに評価してくれるか?ですね。イチオシの中でも、一次は一番良かったかな・・って言うくらい良かったので、是非本選でも聞きたいので、これがプラスになって次も聞けるのを期待しています。課題曲の「ムジカ・ナラ」いい曲だと思いました。昨年の課題曲より、メロディアスな感じで。会場で課題曲の楽譜買えます。興味のある方は是非~

November 17, 2006

コメント(1)

-

浜コン一次の結果

結果さっそく発表になりました。ううん・・私のこの日のイチオシの方は全員無事通過されたようで、嬉しいです。28歳のクズネツォフさんは、年で心配してたから。でも・・やはりコンクールですね。今回は特に年齢で見てる感が強いと思いました。前回は10代も人数少なかったですし、16才が一番下だったと思うし17歳も一人とか二人くらいで、18歳だと「若い!」って感じでしたが今回は下がいっぱい!気になってたので、出場者を年齢別に分けてみました。年齢 参加人数 一次通過人数 15歳 2 216歳 4 317歳 4 218歳 6 219歳 4 120歳 5 221歳 5 222歳 7 123歳 8 224歳 10 425歳 5 126歳 4 127歳 5 128歳 4 1急いでカウントしたから、多少数字が違ってるかも知れませんがだいたいこんな感じで。15歳がいるから、16歳までの若手はまともに弾けてれば全員通過。6人中5人ですしね。15歳いると若いと感じられない、17歳.18歳.19歳が大苦戦で20歳.21歳も割りを食った感じがします。ただ、21歳までが若手グループとすると、やっぱり下の子とは完成度も違う人も多かったので、若手のベテラン?みたいな感じで評価されたのかな?と思いました。実際15歳.16歳は私が聞いた感じでは、20歳くらいの子とは、そう違いがないくらい上手な子が多かったのも事実です。ただ、ちょっと「やりすぎ?」とか「ここは・・」と欠点が目立つような演奏もあったので、それより将来性、次も聞いてみたいと思わせたかどうかで選ばれた感じがします。22歳からの大人グループでは、一番参加人数も多く、若さも少し感じられる24歳あたりが健闘。22歳.23歳グループもちょっと割を食ってるのかも知れません。上は中でも・・という人が残ってる気がします。まだ一次ですから、何とも言えませんが、前回の様子を見ているとチョー若いグループからは、三次に進む割合は多分減ってくるのではないかな?と。反対に20歳以上24歳までは、結構高い割合で三次へ進むかも?次は二人に一人くらい約12人通過なので。最後の本選にイチオシの4人の方が残ると嬉しいですが。さてさて、次はどうなるんでしょうか? 書き忘れてたので、追加です。この前から話題になっていた、時間超過の問題。今結果を見たところ、私がベルを鳴らされてるのを聞いた(見た)方は全員やはり通過は無理だったようです。納得の結果でしたが、ちょっと残念な気持ちもあり。3人見ましたが、もう一人こういう方いたようです。もったいない!プログラム選びは充分考えに考えて・・まずは時間を確認・・ですね。

November 16, 2006

コメント(4)

-

浜コン一次予選最終日

とりあえず、夕方6時以降(多分ネットでは少し遅めになるかと思いますが)予選通過者が発表になりますが、5日目の感想を少し。午前中は、やはり北村君良かったです。今日は北村君効果か、朝かなり人が多かったです。他の出場者さんとか、先生方とか含めて。バッハはあっさり淡々と弾く日本の人(海外留学してる人は除きます)が多い中、ロシアとかの方までは行きませんが流麗で、中国の方達のように音量が大きすぎて歌いすぎでもなく。完成度としては、もちろん大人の方には及ばない部分はあったかな?とは思いますが・・・ベートーヴェンが曲のせいか、控えめな感じで、もうちょっと迫力というかバッハとの違いがより鮮明だと言うことなかったかな?と言う感じ。リストの「ハンガリー狂詩曲」は圧巻でした。彼の音楽性もテクニックも充分伝わってきたと思います。一年半前のアカデミーで同じホールで聞いた時に比べて、格段に上手になっていたと思います。音楽性が個性があっても、伝え切れてない人も多かったですし、以前は多少お行儀良すぎる感じもしたのですが、今回はそういうこともなく。20分の中で自分の音楽が出せていたのでは?と思いました。今日は他にも日本の方二人出ていて、田中さんは、パデレフスキの「イスメライ」は良かったです。吉田さんはNHKの「スーパーピアノレッスン」にも出てらして今回の審査員でもあるベロフ先生の生徒さんです。演奏はバッハも良かったし、ベートーヴェンも力強く良かったし、さてリスト・・で最後で時間切れとなり、また無情のベルが・・バッハは2巻のニ長調、「テンペスト」そして「バッハの主題による幻想曲とフーガ」審査員の方のお弟子さんだから、規定は知らないはずはないしコレはギリギリを狙った構成だったんでしょうか?いい演奏だったので、もったいなすぎる気がします。まあ、かなり最後には近づいてたし、ご本人も「え!」って表情だったし賭けが裏目に出たのか、どこかでテンポが遅くなった曲があったのか。やっぱり、こういうこと考えれば、少なくとも2分くらいは余裕を持って組まないといけないのかな・・と思いました。3曲あるので、一番一次のプログラムがキツイと思います。二次・三次で鳴らされたのは前にも聞いたことがありますし、50分60分あれば、プログラムの9割以上は終わってる状態なので減点も少ないんでしょうが・・・結局、各日の一番良かった演奏(行けなかった3日目除く)1.2.4日目はロシア系の方ばっかり。本日は北村君かな?一日目:ゴルラッチさん二日目:グリュニュクさん三日目:?四日目:クズネツォフさん五日目:北村君が、聞いた中で一番良かったように思いました。他にも気になる人はたくさんいるのですが、バッハが気になったり年齢的に落ち着いた演奏だったりで、一人だけ・・となるとこういう感じになってしまいます。全体としては、一日目は全部聞きましたが、ちょっとみんな調子が出なかったのか、演奏にばらつきが多かった気がします。好きな演奏も多かったのですが・・四日目は午前中だけ6人しか見てないけど、集中して聞けました。今日もロシアの女性も良かったんですが・・最後の「イスメライ」が・・直前に吉田さんがいい演奏されたので、比較されると・・。でも、他の2曲はとっても良かったと思いました。25人枠で二次に進めるなら、かなり私のお気に入りの方も入るかも?今回は辞退者が多くて、結局73人ですから、前回の90人(くらいだったと思います)に比べると、確率は高いけど、私が聞いても予選突破が難しいかな?という方が前回より少ないので、かなりの激戦じゃないかと思います。枠が減らないといいですが・・審査もめそうな感じがしますが・・3曲全てがパーフェクトってほんと難しいな・・って。同じくらいの感じの方が多いので、後は審査員の方の好みと年齢とか考えた将来性とかそういうあたりで、考えられるのかな?と。年齢と将来性って難しいですが、やっぱり23歳くらいから上の人は完成してる感じが何となく出てる人が多いので、そこらあたり年齢が上でもまとまってないというか、個性のある方ならきっと大丈夫だと思いますが。ハラハラしながら、ネットで発表みたいと思います。

November 16, 2006

コメント(2)

-

浜コン一次予選四日目

今日も朝から出かけて参りました。今日は目指すのに乗れたので、朝一から。でも、子供が帰るのが早かったから、午前中だけでした。6人だけでしたが、今日はなかなか内容の濃い演奏の方が多かったと思います。ロマン派の曲は多くの人が選ばない曲も多く、同じのが続くこともなく。同じ曲の聞き比べもいいですが、毎日それも同じだと飽きちゃう?違う曲の聞き比べなら、全然okですがね。シューマンとかチャイコフスキーとか、私の知らなかったアルカンとか。気になったのは、43番(初めに弾いた)クズネツォフさんと58番フィンランドのミュレルさん、4番ジュン・アサイさんかな。ロシアの方はやっぱりバッハが流麗。クズネツォフさんは特にppの音が柔らかくてキレイでした。旧ロシアの方の男性は、結構共通してますが、音が柔らかくてキレイな人が多いと思います。特にpとかppの表現がため息~の人が多いかな?反対に女性はダイナミックと言うか、あまり柔らかくなかったり。ミュレルさんはもうプロのような完成度でした。ルクセンブルグの方ですが、ずっとドイツで勉強されてたようでバッハ良かったです。ベートーヴェンもさすが!って感じで。ショパンの「英雄ポロネーズ」は私が持ってるCDの幾つかの演奏とはかなり違う音楽性でした。年も26歳だし、ショパンと合わせて、審査員の方がどう評価されるのかとっても気になります。同じような感じで、ジュンアサイさんも、ジーナ・バックアーに前に入賞とかされている方で、堂々とした演奏でした。バッハ始め、全てエネルギッシュと言うか大胆と言うか。すっごい小柄(細くてちっちゃい日系人の方)なのに、ffは凄くて。ピアノの鳴らし方は身体の大きさじゃないな・・と再確認。ただ、fとかが多い選曲の中で、pが今ひとつ際立った感じではなかったので、こういう演奏もどう評価されるか・・。音大に通われてない(USC南カルフォルニア大)サラ・スミタニさんも頑張って欲しいと思います。頭もいいんですね・・きっと。本当は後半日本人の方が続けて3人、特に最年少の水谷さんの演奏を聞きたかったのですが、残念です。私もストリーミング観ようっと!

November 15, 2006

コメント(2)

-

浜コンーちょっと気になったこと

前回始めて浜コンに来た時は、人気も今ほどではなかったせいもあると思いますが、結構色んな感じの方が来られてたように思います。私のような、たまたま来てみて「いいじゃん!」って感じの人が。聞いて歩いた訳じゃないから、あくまで何となくの感じですが、ピティナなんかでも大々的に紹介されて、そこで有名になった人達がドンドン出るようになったせいもあると思いますが、ピアノの先生もしくは音大生みたいな方の比率が増えたような・・ちょっと玄人臭がなんとなくすると言うのか、私のようなド素人が減ったような気もします。これは、チケット代が値上げ(確か300円→1000円)もあるかも知れませんが、前回までは予選はあまりお客さんの入りがよくなかったので、かなり招待券を配っていたせいもあるかも?かく言う私もいただいて初めて行ったのですが、同じような友人連れて。でも、こういうきっかけも大事かな・・なんて思ったり。ピアノの先生ばっかりじゃ、ちょっと息が詰まるような感じというか・・素人は何でも盛大に拍手する分、出てる人は気持ちよく弾けるかな?って思ったりもして。でも、せっかく「のだめ」でピアノも、クラッシックも興味を持つ人が増えたので、こういう催しの面白さも、行ってみるとわかるんじゃないかと思ってました。ということで、今日友人と会ったので(彼女は昔からお母さんがクラシックマニアだけど、本人は最近全く聞かないらしい)色々話したら興味を持ってくれて。「のだめ」話からなんですが。で、金曜時間あるから、チケットあるようなら行ってみようかな?って言うことに。何だか、私も嬉しい気分。平日はまだチケットあるようなので、明日さっそくチェックして彼女のためにゲットせねば・・

November 14, 2006

コメント(4)

-

浜コン一次予選二日目

今日は用事もあったので、2人目から、午後三人の合計8人分だけですが、聞きに行ってきました。聴けた人はモーツァルト&ハイドンのソナタを選択してたかたが多かったです。一日目はベートーヴェンDAYだったのか、15人中モーツァルト2人ハイドン3人、残り10人がベートーヴェン。今日は、8人中モーツァルト3人、残り5人がハイドン。帰った後の方も、ベートーヴェン5人、モーツァルト2人。今日は前半は、ハイドンとモーツァルトが交互で、後半まとめてベートーヴェンって日だったようです。で、この子供のコンクールでは、たまにあったのですが・・ビックリしました中に二人モーツァルトのソナタの11番、いわゆるトルコ行進曲付きのあのソナタの1楽章を弾かれた方がいました。で、お二人とも合計演奏時間の上限の20分を超えたらしく二階席(審査員席)から「チリチリ~ン」とベルの音が韓国の男の子のほうは、ショパンのバラードが盛り上がる部分(激しい部分)に来る手前、半分くらいの所で終了。ロシアの女性も、リストの「オーベルマンの谷」が盛り上がって最後に突入する前に終了。あのソナタは、うちにあるCDでも11分。バッハが単純に5分として、残りが4分。やっぱり、ちょっとかなり無理がある、綱渡りのプログラミングだったのかな・・・。韓国の男の子は、モーツァルトのソナタも変奏の合間の間も長め曲も多少ゆっくり目に弾かれてたから、明らかに間に合ってなかったって感じで。これは、どういう風に評価されるのか、よくわかりませんが曲のプログラミングも自分で考えて・・なので、やはりプログラムの観点からは、マイナス評価もあるんでしょう・・。前にここにも書いた講演会でお話があった一柳先生は「プログラミングを見る」って言われていたので、あの先生の評価は厳しくなるのでしょうか。演奏も半分くらいで、ショパンも聞かせどころというか、静かな表現だけしか聞いて貰えなかったのは、かなりマイナスですよね・・多分。20分で出来る限り自分の音楽をわかって、聞いて貰おうと思って考えた末のことなんでしょうけど、やはり残念な気がしましたあとは、地元出身の鈴木健太さんも出てられましたが、たまたまご親戚らしき方が(多分お父様です)お友達と始まる直前に話されていました。「落ち着かないわ」みたいなことを、盛んに言われてました。これ、とってもよくわかります~親とすれば、いくつになっても子供のイベント(って言うと失礼ですが)はハラハラ・ドキドキで落ち着かないモンですよね。演奏は多分、自分の持ってる物をきちんと出し切った・・って感じだったのでしょうか、終わった後の挨拶の時は、ちょっとほっとしたような笑みが印象に残りました。あ!彼もなかなかイケメン(和風のあっさりした顔が好みなら絶対)です。写真どおりの前回も思いましたが、プロフィール写真って作り笑顔だったり、ちょっと古かったりして、実物と印象がかなり違う場合も多いので今日一番良かったな・・と思った演奏はサーシャ・グリニュクさんでした。彼も、昨日の彼と同じように、今年のアカデミーに参加されてたウクライナの人で、ルックスもなかなかこちらは年齢も23歳で、ちょうど前回の若いブレハッチとちょっと落ち着いたコブリン・・のコブリンさんみたいな感じになるのかも・・と思ったり。明日は、用事があって行けないので、また時間を見つけて、1.2日目で書ききれてないこと書こうと思います。

November 13, 2006

コメント(4)

-

浜コン一次予選一日目

帰ってきて、色々あるので、とりあえず更新だけでも・・と思い。今日も一日聞かせていただきましたが、とっても面白かったです。いい演奏もたくさん聞かせていただきましたし一番最初の韓国の方の演奏がタッチの差で聞けなかったのは、残念ですが本日14人は最後まで聞けました。何となく、広報誌とかで見て気になっていた、ウクライナの彼。19番の(今日最後の演奏者)アレクセイ・ゴルラッチ君が、今日のイチオシ!でしたマークがいっぱい着くくらい、ルックスもかわいいし。18歳には見えない・・もっと若く見えます。雰囲気(私の勝手な感じ方では)ウィーン少年合唱団のお兄さん!って感じかな?演奏も一番良かったな・・と思います。前回のブレハッチさん以上に人気が出て、どんどん伸びていって欲しいな・・と思いました。浜コンのオフィシャルサイトから、映像の配信もあるのでみなさん是非チェックしてみてください。この前書いたピアノですが、今日は15人中、スタインウェイ2人カワイ一人、残りはヤマハでした。残念ながら、ベーゼンはどなたも弾かれてませんでした。他にも色々書きたいことが山ほどありますが、明日もあるのでやることやって、体力が持てば(オババなので、無理かも?)また、更新したいと思いますが・・

November 12, 2006

コメント(2)

-

明日から浜コン一次予選

昼に抽選会があったようで、一次予選の日程も決まりいよいよ明日からです。浜松国際ピアノコンクール。明日になった方は、やっぱり「あちゃー!もっと練習したかった」と思うのか、「早く終わって、気分的にゆっくり次に備えられる」と思うのか・・多分人それぞれだと思いますが・・・演奏順は、公式サイトのスケジュールから、見られますが明日の分だけ、ご紹介。1番目 11チョン・ジェウォン(韓国・女性)2番目 69 崎谷 明弘(日本・男性)3番目 65エスター・パーク(アメリカ・女性 アジア系?もしかしたら姉妹?)4番目 55ジェームス・ジェ・ウォン・ムーン(オーストラリア・男性 アジア系?)5番目 57クセニア・モロゾバ(ロシア・女性)6番目 67ダニエレ・リナルド(イタリア・男性 写真はイケメン!)7番目 84オレシャ・トゥトバ(ロシア・女性)8番目 28ミ・ヨン・イ(ニュージーランド・女性 アジア系?)9番目 15マルティナ・フィリャク(クロアチア・女性)10番目 92エン・チュン チェ(台湾・男性)11番目 32ジン・ハンウェン(中国・男性)12番目 26クレア・ファンチ(アメリカ・女性)13番目 20五島 史誉(日本・女性)14番目 87ワン・チュン(中国・男性)15番目 19アレクセイ・ゴルラッチ(ウクライナ・男性 若そう?)以上15人です。前回に比べて、予選日数が増えたせいか、一次予選が夜遅くまで・・という事もなくなり、出場者にとってはいいことかな・・と思います。一日目はアジアもしくは、アジア系(写真を見た感じだけなので、違うかも知れませんが・・)の人が特に多い気がします。もともと、日本と中国・韓国からの参加者が多いので、平均的かも知れませんが。3番目に演奏のパークさんは、続き番号で、よく似た顔の女性がもう一人参加されているようなので、姉妹かも?と思いますが。苗字も同じだし、同じアメリカからの参加なので。崎谷さん、しょっぱなの2番目で緊張もするだろうし、ちょっと大変かも知れませんが、頑張って欲しいと思います。6番目のイタリアの方は、写真ではイケメンに見えますが、どうだろう?前回は「あれ?写真とかなり違う?!」って人も多かったので。15番目に弾く、ウクライナの彼も、写真ではかなり若いように見えます。前回のブレハッチさんのように、若くて弾くたびに伸びて・・ってパターンになるでしょうか?全員聞けるかどうかは、わかりませんが、楽しんでこようと思っています

November 11, 2006

コメント(4)

-

ピアノ選びー浜コンいよいよ

明日には、開幕直前イベントの前回優勝者のコンサート。前回は、1位なしの2位が二人だから、二回あります。明日がコブリンさん、あさってがブレハッチさん。で、今日で本番で弾くピアノ選びが終了するようです。出場者の方は、浜松入りして、割り当てら得た15分間でピアノを選ぶらしいです。非公開だから、どんな風景だかはわかりませんが、前回使われたピアノの話。私が見た感じだと、一次予選では7割がヤマハのピアノを弾いてたと思います。2割くらいがスタインウェイ、1割がカワイって感じでしょうか。メーカーの分布は、前回はこんな感じでした。やはり浜松なので、あのホールで一番使われた回数や、響きをよく知ってる調律師さんがいる・・ってことで選ばれているのでしょう。「ヤマハじゃないと・・」って噂が回ってるのか・・・?ただ、合計で8台のピアノが用意されてるようです。(実際一次だと演奏の最中、次の方が弾くピアノが舞台奥にずらっと3台くらい並んでいたこともありました。)なので、ヤマハのピアノでも、人によってチョイスが変わる場合もあるのかも知れません。ただ、私が見た限りでは、一台のヤマハに結構人気が集中していたのか舞台に出たまま途中で調律も入ってました。本選に出場された方も、ヤマハが圧倒的に多かったです。本選は大ホールですが、ピアニストが弾く場合(アルゲリッチとかユンディ・リとかでしたが)はどっちもスタインウェイでした。中ホール(予選がある場所)は、リサイタルでもヤマハ使われていること結構多いです。(私が見た範囲ですが・・ピアノのリサイタルはたいてい中ホールで開催の場合が多いです)ホールとの相性なのか、そのあたりは定かではないですが。ピアノと弾く人の組み合わせ・・・これも注目ですね~出場者の方は、もうみなさんホテルとかにいて、近くのレッスン室で練習・調整されてるんだな・・って。(聞いたところでは、ヤマハ系列の教室のレッスン室とかには出場者向けの受付もあり「welcome!○○さん!」みたいな張り紙がしてあったりしたそうです。)いよいよ・・って一人で盛り上がってます

November 9, 2006

コメント(6)

-

コンクールでのバッハ2

前回の浜コンで聞いた、バッハの違いの続きです。イスラエルと日本のバッハに続いては、ロシアの方のバッハ。この方は最終的に一位なしの2位でしたが、このバッハは目から鱗でした。私は昔ミッションスクールに通っていて、毎朝音大の先生もされているオルガニストの方のパイプオルガンで、6年間毎日バッハを聞いていました。毎日「何の曲」とは説明がなかったですが、殆どがバッハ。たまにヘンデルがあったはず・・で、ずっとそういうことも(卒業してもうすっごい年月が経っているので)忘れていました。少なくとも、子供がピアノを始めて、バッハの簡単な曲を習っていてもその時のオルガンのことは、思い出したこともありませんでした。(先生の演奏を聞いても)が、コンクールで、彼のバッハを聞いた途端・・「コレもどっかで聞いたことがあるゾ」と思いました。とても、滑らかに本当に曲線が交差しながら、上手に音が繋がり立体的に自然に流れていました。気持ちよくて、リラックス出来て、寝ちゃいたくなるような音楽。私の隣にいた30台のくらいの男性は、彼のバッハが始まった途端船を漕いで爆睡し始めたくらいで・・。ショパンが始まった途端「ビクッ」として、起きてたので、これはただ眠かったんじゃなく、バッハのせいのように思いました。で、「どっかで聞いた・・」とずっと思いながら、次の演目も聞き他の方の演奏も聞いたのですが、帰って来てフト思い出しました。「コレっていつもの礼拝前のバッハじゃない!」って。オルガンはチャペルの建物全体を共鳴させるタイプの古い明治時代の大きな物でしたが、僅か5分の間に、あそこに座って目を閉じて黙祷してると、知らない間に熟睡してしまってました。いつも。賛美歌が始まると、一斉にみんなが席を立つ音で、目覚めたことは数知れず。恥ずかしい話ですが、本当に気持ちよくなっちゃうんです。音に切れ目がなくて、天井から、下から音が立体的に交差するような感じというか、気持ちよく自然に音楽が流れる感じがまさに、彼のバッハと同じで。あのバッハが聞けただけでも、その日は行ったかいがあったと言う感じ。本当はショパンコンクールで3位だった方なので、彼のショパンが聞きたいと思って、その日は朝から出かけたのでした。で、もちろんショパンは良かった(他の人と比べると、こっちも歌い方が自然でした)のですが、私にとって印象に残ったのはバッハでした。コンクール出場者の中でも、経歴が経歴だし(優勝候補筆頭だったようなので)他の出場者も、たくさん聞きに来られてました。その後、韓国の方の演奏も聞きましたが、彼の演奏は聞かせる演奏と言うのか、イスラエルの方のバッハとは全く反対の感じで「聞いて~聞いて~」みたいな感じで。音楽の作りは日本人が弾くバッハに近い感じなのですが(流麗さと言うのか)コテコテした感じというのか、演歌入ってます!って言う感じに取れました(あくまで、比較で、そんな大げさじゃないですが)彼の演奏は、ショパンその他のプログラムも同じような歌わせ方だったので、韓国の先生が韓国の方の気質で歌わせたらこういう感じになるのかな・・?と思いました。聞いてて、不快とかそういうことではないし、楽しめたのは楽しめたのですが、「コンクールでこういう演奏はどう評価されるんだろ?」と思ったりしました。イスラエルの方に続いて、この方も一次予選通過はなりませんでしたが。こういう演奏を初めに聞いたので、俄然面白くなり、それからも一次にもう一回行き、二次予選も見に行くことになり、すっかりはまってしまった訳です。ど素人なので、あくまでも勝手な感想ですが、でもそれぞれ「何かが違う」と感じたことは事実です。CDで発売になっているピアニストの方だと、バッハ弾かれることはそう多くないですし、またコンサートでも。なので、ショパンなどに比べると、比較する機会も少なかったし出来上がってないピアニストの卵の方達だからこそ、これくらい音楽性に違いがハッキリ出たのかも知れません。そこが、「一日で演奏会何回分も見られる」ってことだけではなく「聞き比べが出来る」「素人でも違いも楽しめて、応援したり出来る」楽しみもあると思いました。

November 8, 2006

コメント(2)

-

色々なバッハ

またまた浜コンの話ですが・・。前回予選が面白かった・・って話を書きましたが、予選それも一次のバッハが、ド素人の私にはとっても興味深かったです。先日の審査員もされている、作曲家の一柳慧先生もおしゃってましたし子供の先生もおっしゃってますが、バッハ(バロック)ほど、解釈によって違うものもないと。で、今回もそうですが、一次の一番初めは皆さんバッハの「平均律」を弾かれます。曲目はそれぞれ違いますが、同じですよね・・基本。でも、各国の差なのか、弾く人の個性なのか、先生の違いなのか・・多分色んな要素が重なった結果だと思いますが、聞いた感じではそれぞれかなり特色があり、ビックリしました。子供のコンクールのレベルだと、先生のレベルも様々でしょうし、違いが出ても(最初はビックリしましたが)まあ、そういうこともあるだろう・・とは思いましたが、ショパンコンクール等の超一流コンクールの一段階前のレベルとは言え、国際的なコンクールのレベルでもこれだけ違うのか・・と。私がたまたま聞いた範囲でのお話ですが、イスラエル出身の方の演奏は(彼女の内面がそうだったんだと思いますが)神様と対話しながら弾いてる・・って印象を受けました。何がどうとか、細かいテクニック的なことはよくわかりませんがとても敬虔な印象があり、一音ずつ丁寧に慈しむように弾かれていたのが印象的でした。それに対して日本の方の演奏は、聞きなれた感じというのか・・子供のレベルとじゃあ全く違うのですが(すっごくお上手で入賞された方です)「子供達が日本の先生に習っている延長上にある」バッハでした。音程の取りかたというのか、フレージングとか、音楽の流れというのか音色やレガート、ノンレガートの弾き分け方の感じとか。上手にはいえないけど、まさに「日本のバッハ」と言う感じ。音楽的に、構成を考えて頭で弾いてる感じとでも言うような。長くなったから、また続きます

November 2, 2006

コメント(8)

-

浜コン!ガンバレ♪

いよいよ来週末から、浜松ピアノコンクールが始まります公式サイトの掲示板も開設されました。前回まで、出場者の方も覗いていたりして、コメントを寄せたりしてたようです。英語で書けば外国からの参加者からも、コメントあるかも?今回も日本人の方も多数出場されます。12人です。前回も同じくらいだったか・・。前回も16才とか、17歳もいたけど、今回はなんと最年少15歳で日本人の女の子です。水谷桃子さんって子で、要チェック今年の春の浜松のピアノアカデミーでは、いい演奏されたようです。このアカデミーの受講者は、中村紘子さん他、今回の審査員の一部の方やそれに準じる教授陣に教えて貰えるし、模擬コンクールもあるのでやっぱり、有利なんだと思います。もう一人16才で最年少ではないけど、北村朋幹君って高一の子も注目してます。彼も、去年の春のアカデミー受講していて、演奏聞かせていただきました。当時中学生だったけど、うちの子供とそう年が違わないし、顔も身長もかわいらしい感じだったので、ビックリの演奏でした。上手でしたね・・見た感じ小学生みたいなかわいさで昨年東京のコンクールでも、史上最年少で優勝されて、オーケストラとの共演などもされているので、本選のコンチェルトまで聴けるのを楽しみにしています。後は、同級生で昔から仲間でやってると聞く、高校生二人組も。崎谷明弘君と坂本彩さんです。このあたりの方は、ピィテナとかでも活躍されているので、そっちでご存知の方も多いかも知れないですね。とりあえず、外国の方はよく知らないので、イケメンを是非チェックしてみたいと思ってますが

November 1, 2006

コメント(4)

-

ブレハッチ&コブリンコンサート

ここのところ、風邪から始まって鼻炎・頭痛、子供の学校行事やら塾の用事やらでバタバタ&体調が悪くてpcの前にも座れませんでした。で、この前からずっと悩んでいるのが、浜松国際ピアノコンクールの関連イベントのブレハッチとコブリンさんのコンサート。前回はその前の回の優勝者のガブリュリュクさんのコンサートにも行ったのですが、これはイマイチだったんです。ガブリュリュクさんはコンクール入賞後、交通事故にあわれて一時はピアノも弾けなくなるかも?という大怪我だったらしく復活しての本格的なリサイタルだったんですが・・「戦争ソナタ」はその時の体験からなのか、鬼気迫るものがあったのですが、他の演目の間はちょっと退屈な感じだったので今回の入賞者のコンサートも悩んでいて、まだチケット買ってません。コブリンさんは前回のコンクールで、たまたま一次・二次・本選と三回も聞いたので「もうしばらくいいなか・・」って気持ちもあり。一次のバッハは、とっても感動したのですが・・本当に滑らかなバッハで・・ダントツで良かったと思いました。ブレハッチさんのほうは、去年ショパンコンクールでも優勝されてどんどん伸びてきてるのかな?前回の浜コンでも、2次・三次と進むにつれて、彼の評判は上がっていって、若いこともあり、ちょうど伸び盛りなのかも?ショパンを演奏されるなら聞きに行きたいんですが演目もハッキリしてないみたいだし。バタバタ続きなのもあって悩んでます。ブレハッチさんはかわいい(カッコイイ)から、それはポイント高いかも?次の日から、続けてコンクールにも出かけるので、悩みどころです。多分、家のことほったらかしになっちゃうので

October 31, 2006

コメント(7)

-

ホロヴィッツのピアノが弾ける?

以前練習室のスタインウェイのピアノを借りたことがあってお店から、毎回演奏会のご案内をいただいています。たまに「グランドピアノの歴史」とか講演会っぽいのもやっていて、主人が行ったこともありました。で、先日案内が来ました。「ホロヴィッツが愛したスタインウェイの試弾会」ほんまもン?とかちょっと疑ってしまいましたが、どうやら本物。ホロヴィッツが結婚を機に購入したピアノで、数台あるうちでかなりお気に入りだった物らしいです。70年代によく弾かれていて、モスクワでのコンサート(確かCDになってた)とか、名演の際にも使われていたようです。ホロヴィッツ/モスクワ・ライヴ1986多分コレです。↑12月の週末にあり、予約制一人30分らしいです。こんなチャンスは滅多にないから、申し込んでみようかどうしようかと悩み中。私は弾けないから、当然弾くのは子供達。ショパンの「華麗なる大演舞曲」とか、バルトークとかモーツァルトの簡単なソナタの1楽章だけとか・・4.5分の曲を延々30分弾くのも・・子供達はまだ、せいぜいその程度しか弾けないですしショールームのようなので、他の見学だけの方もいらっしゃってるような感じですし。ホロヴィッツですしね・・他の方が先生とか、プロの方ばっかりだと子供も気後れするみたい弾いた後、記念写真も下さるそうですが、その後の営業もちょっと心配だし~うちは、絶対スタインウェイなんて、upでも中古でも買えやしないですしね・・見学だけもokみたいで、そのピアノを使ったコンサートも(場所は別ですが)企画されてるようです。悩んでますが、もう一杯かも?です。でも、見学にだけでも行ってみようかな?と。どんなタッチで調整されているのか、素人が弾いてもいい音がするピアノなのか、興味があるんですが・・

October 18, 2006

コメント(6)

-

のだめカンタービレ16巻

今日はよく見たら、13日の金曜日なんですね・・・今まで気付かずに一日過ごしてましたが・・。今日は朝から予約しておいたコレが届いたのだめの16巻やっぱり、シャーペン付きでこの値段はちょっと高いかも?マングースはかわいいけど、全体がイマイチかわいくない・・けど、子供は奪い合っていて、結局娘がゲットすることに。来週からのドラマに向けて盛り上がってるようですが、買ってない人に向けて1~16巻までセットになってるのも売ってるんですね今回の16巻はオケの話ばっかりだったので、ピアノ好きの方のだめファンはちょっと不満だったかも・・でも、のだめって、ピアノ弾きも弦楽器やってる人も、吹奏楽やってる人もそれこそ、ハープから何からオケだから、色んな楽器が出てくるしそれぞれキャラもあるので、みんなが楽しめるんでしょうね娘達にも人気みたいで、そのお母さん達もはまってる人が私の周りで増えてます。「知ってる?」面白い?とか聞かれた・・と思ったら、買いこんでたり。「ピアノの森」も来年アニメ映画になるらしいし、クラッシックブームはやってくるのか?どうなんでしょ?また、色々面白い催しとか増えれば、それはそれで嬉しいかも?

October 13, 2006

コメント(10)

-

浜コンチケットはやっぱり・・

昨日、ある方から、色々聞いたのですが、通しパス券のこと。通しパスいつでも使えて、本選も指定席だし、お得な特典もアリイケメンの出場者とも記念撮影して貰えるかも?だし一般発売の前にvivaceクラブと言う会員(コンクールじゃなく、ホールの催し物の会員)になってる人だけ事前発売があったらしく、通しパスはこの段階で全部完売だったとか。そうか・・・そっちでもう売れてたのか・・会員になるのに確か多少お金は必要みたいですが、(1000円くらいだったと思います)チケットそのものも安いので、浜コンの前にでもその年は会員にならねば・・と思いました。今回は、もうすでに遅しだけど。ピアノの先生方で近所の方は、時間があれば朝からずっと聞いてらっしゃるらしい。で、それなりにお年でもあったりするので、みなさん座布団持参だとかそうか!腰痛防止には座布団ってでも、さすがに私はそこまで根性ないかも?です。「気合の入り方が違うわ~」と三年後も「行くぞ!」って思ってるかどうかは、わかりませんが気合があれば、チケット入手法くらいは真似したいと思います。で、やっぱり「予選こそお勉強になるから見たほうがいい」らしいです。私はお勉強とかじゃなく、楽しみに行くつもりですから寝ちゃうかも?ですが・・・

October 10, 2006

コメント(2)

-

フランク・ドビュッシーのヴァイオリンソナタ

今日は、コンクール話ではなく、CDのこと。最近図書館のCDの貸し出しコーナーが充実してきて、日数は本より短くしか借りられませんが、重宝してますレンタルや売ってるCDもクラッシックは置いてる数が少ないお店が多いですし・・なかなか、見つからないのも多いので。今回かなりまとめて借りたのですが、今結構子供と気に入って聞いているのが、このCDフランク:ヴァイオリン・ソナタ|ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ 他フランクとドビュッシーのヴァイオリンソナタ以外にもラヴェルの「フォーレの名による子守唄」「ハバネラ形式の小品」「ツィガーヌ」も入ってます。ヴァイオリンソナタって言っても、ピアノとヴァイオリンのデュオって感じで、素敵な曲です。フランクが、私はお気に入りですが・・そう言えば、お世話になっている室内楽の先生されている方のヴァイオリンとの演奏を先日聞かせていただきました。その時もこのフランクのヴァイオリンソナタやられてました。ヴァイオリンと渡り合う・・って感じで、伴奏ではなく、丁々発止で生だと一層迫力がありました。ソロのピアノもいいけど、ピアノってこういう楽しみもあるんだな・・と子供達は「のだめ」の影響もあって、最近フランス物に興味があるようでまた、色々聞いてみようと思いました。家でもこれしかしらないフランス語「ノ~ン!」ばっかり使ってます「のだめ」のドラマどうだろ?と楽しみがっくし・・ってならないといいけど

October 8, 2006

コメント(10)

-

先生もコンクール

今週、子供達をピアノのレッスンに連れて行って、今月のスケジュールやらを確認していた時のこと。「来月は浜松のコンクールがあるから、私も行かなきゃ・・と思ってるので、10月は詰めてレッスンして、11月にお休みしたいんですが・・」とやっぱり、先生も行かれるんだ・・朝から会場で、会っちゃうかも?子供も連れて行けそうな日はチケット買ったので、レッスン休みなら心置きなく行けるかも?やっていかないと、叱られるから、演奏聞きに行く予定を入れるのもちょっと考えることが多いけど、今回はラッキーかも?休みになるなら、レッスン日の分もチケット買えば良かったか?でも、それじゃあ、全く練習出来なくなるけど・・子供連れで会ったら「練習してる?」って突っ込まれそうなのが怖いけどそう言えば・・前回の時も、ピアノの先生、私が見たことがある方だけでも、いっぱいいらっしゃいましたっけ。平日の午前中もそういうお友達(ピアノ教えてる人)にもよく会った。週末になると、どこかで見た方・・と思ったら、ピティナの関連で、ネットなどでお顔を拝見したような先生が、あちこちにいらっしゃいました。本選とか、多かったような・・・そういえば、浜松の楽器店に勤めてる友人はチケットが売り切れてるから何とかして手に入れて~と東京等の先生から頼まれて、走り回ってる・・とか聞きました。今回もコンペで入賞されたことがある日本人の参加者も多いようなので多分、大勢いらっしゃるんだろうと思います。

October 7, 2006

コメント(2)

-

予選ー浜コンで楽しみなこと

前回のコンクールをひょんなきっかけで観に行き、すっかりハマってしまった私。浜松国際ピアノコンクールとか、コンクールの魅力について感じたことを、少し書いて行こうと思います。まず全体を通して感じたこと。予選が思っていたより面白いと言うこと。特に一次予選が思ったより、聞いていて飽きない。時間も20分とかなので、この人はちょっと・・と思ってもすぐに終わるし、思いがけなく楽しめる演奏に出合ったり。そう・そうパンフなんかに載ってる写真と、実物を比べるのも楽しみのうちの一つでした。違う人(良いほうにも悪いほうにも)も多かったです。イケメンも発見しましたし。それはさておき・・演奏のほうも、一次はバッハとかショパンとかでも小品やエチュードが多くて、なじみのある曲も多いですし。何より、びっくりしたのは、バッハでした。バッハについては、またゆっくり書きたいと思いますが、選曲も人それぞれ、ど素人の私が聞いていても、予選突破が厳しそう・・とか、たくさん聞いてると、何となくそんな感じもしてきて参加してる感じが味わえて、楽しかったです。一次予選からは、四分の一くらいしか二次に上がれない(過去)のでこの20分に賭けてる人達を応援したくなります。さて、今年はどうでしょうか?

October 1, 2006

コメント(2)

-

上原彩子ピアノリサイタル

リサイタル、子供と一緒に行ってきました。曲目はベートーヴェン ピアノソナタ18番 変ホ長調 op31-3ベートーヴェン ピアノソナタ32番 ハ単調 op111休憩ラフマニノフ 13の前奏曲 op32 全曲比較的、演奏会で聞くことが少ない演目が聞けたのはラッキーでした。ベートーヴェンの一曲目は<テンペスト>と同時期に書かれた曲で聞いた感じは、古典的な作りに思いますが、緩徐楽章がないという、ちょっと変わった構成。上原さんは、登場したら、座ったかと思うとすぐに豹変するかのようにピアノに向かいだし、楽章の間も殆ど間を取らずにズンズン弾かれていたのが印象的でした。ホールの音響のせいか、左の音と右で弾く音が立体的に聞こえてきてピアノがオーケストラのような感じで聞こえてきました。前半の二つのベートーヴェンは、他の方の演奏と比べられないのですが力強く大きな感じがしました。pで歌わせる部分になると、殆ど腕には重みは掛けないで、そっくり返ったような姿勢で天を仰ぎながら、かなり長時間弾かれていたのも印象的でした。ただ、曲に音楽に引き込まれるような感じが薄く、ちょっと時間が長く感じられました。あまり曲が合ってなかったのか?ラフマニノフのほうが、彼女にはやはり合ってたのかも?曲は短いものが13曲ありましたが、こちらもとにかくズンズン弾いて行かれるので、こっちの切り替えが間に合わないくらいで。この前奏曲も全曲を通しで聞いたのは、始めてだったのですがこっちもエネルギーの必要な曲が多いので、小さい体だけどスタミナがあるのね・・・という感じでした。音色もラフマニノフのほうが、いい感じがしました。アンコールはなかなか弾き出さず、ちょっとイヤイヤ?って感じがする中で。あまり愛想がいい感じではない分、ちょっとぶっきらぼうな感じがするのが彼女は損をしてるのかも?と思いました。始めにモーツァルトのソナタ4番(だったと思います)から2楽章。このモーツァルトの音色は素晴らしく、前回観損ねたリサイタルに行けば良かったかも・・と後悔(確か「キラキラ星変奏曲」とか弾いたはず)間があって二曲目はチャイコフスキーの小品「5拍子のワルツ」こちらは、曲に慣れ親しんだ感じで、リラックスして弾かれていました。終わった後、後ろの席にいた長年のクラシックファンらしくおじさんはちょっと上原さん批判。「これじゃあ世界的なピアニストになった・・とか言っても駄目だな」とか。どうやら、演目全体が、有名曲でもない。「みんな詳しい人ばっかりじゃないんだから」と。「だから、アンコールくらいは、有名な誰もが知ってるような曲をやるべき」とおじさんは「エリーゼのために」とか・・・とおっしゃってましたが。それは、ちょっとベタ過ぎて・・ですが、うちを含めて詳しくないような親子連れや「嬬恋のコンサートのほうが良かったな」とかしゃべってる団塊の世代くらいの方も多かったので、こういう客層も考えてアンコールまで準備できるくらいになれ・・と言うことなんでしょうか。アンコールは確かに、もうちょっと聞きやすい、肩の凝らないものでも良かったかな?とも思いますが、個人的にはモーツァルトが聞けたのは嬉しかったんですが。彼女も弾きにくかったかも知れませんが、隣の30代くらいの女性も前半殆ど、後半も途中からずっと寝てたり、他にもそれらしい方も見かけたし・・。ホールが寝るのにちょうどいい温度だったり、夕方の時間帯だったこともあるのかも知れませんが、かなり眠くなったのは事実。ちょっと弾くのに神経を集中しすぎていて、聞かせる・・と言う余裕までには行かなかったのかも?と感じた部分もありました。ど素人の感想でした。

September 26, 2006

コメント(4)

-

上原彩子ピアノリサイタルあれこれ

昨日は上原さんのコンサートへ行ってきました。全席自由だったので、早めに行かなきゃ・・と思っていましたがどっかで時間を見間違えたらしく、めっちゃ早く着いてしまいました。間に合わないのも悲しいけど、早すぎたのも疲れた・・しかし、開場の一時間前には既に100人くらいは並んでて、かなり盛況待ってる間に、浜松国際ピアノコンクールの関連イベントだったので今回のコンクールの出場予定者が載った、広報誌の最新号が配られました。ネットでも、もう出ているので興味がある方はどうぞ~今回も日本人の方も結構いらっしゃいます。名前を聞いたことがある人は、ヤマハ関係の子が多いのですが。そう言えば、上原さんや、ヤマハのマスタークラスの人達を教えてられる江口先生のお姿も拝見したように思います。並んでたら、通り過ぎていかれたので、リサイタルは聞かれたのかどうかはわかりませんでしたが。お客さんは、子供連れが普段より多かったと思います。特に小学校くらい。高校生の子達も結構いたような(私服なので、多分・・です)後はやっぱり年配のご夫婦が多かったです。ちょっと普段はクラッシックを聞かないような感じの方もいたようで(話してらした内容から)色んな方が見えていたように思いました。まだ、時期でもないのに、大きな咳をする方が何名かいらっしゃりちょっと気になりました。ホールがすごく残響が多いので、凄く響くので、あちこちから咳をするとこだまのように響いてました。曲の間を長く取らずに、いきなり弾き出す・・ってパターンだったせいもあったのか、始まったらすぐに咳・・みたいな感じで。内容は、明日書こうと思いますが、久しぶりにあのホールでピアノを聞きましたが、やはりいい音がするな・・と思いました。上手な方が弾くと、左右の音が凄く立体的に聞こえるというのか。お隣の大ホールより、やっぱりピアノのソロはこっちで聞くほうがいいな・・と思いました。弾いてる人も、あのホールは気持ちいいらしいですが・・

September 24, 2006

コメント(2)

-

作曲家一柳先生のピアノ講座ー最終回

やっと最後まで辿り着きました今回は、途中で話が出た、今回のコンクールの課題曲の話とコンクールの審査についてのお話です。 今年のコンクールの課題曲は、日本人二人で二曲を作ってその中から自分に合った曲を選曲する形になった。男女一人づつで、曲もそれぞれ違う。どちらを選択しても良いので、幅が広がることになった。これは、委員長の中村紘子さんの案。これまでは、作曲家・指揮は女性は大成しないと言われてきたが最近は女性のほうが優秀な人も出てきている。特に作曲に関しては、今年は大きな賞(芥川賞とか)は二人とも女性。会場からの質問<演奏のコンクールの審査員として、審査基準で一番大切にされていることはなにか?>私はピアニストの方とは基準がちょっと違うかもしれないが・・浜松国際ピアノコンクール等、大きなコンクールの場合は事前に本選までの全ての演奏予定曲を提出する。一次で20分、二次50分、三次60分、本選コンチェルトと普通のリサイタルなどより、多くの時間・多くの曲を準備しなければいけない。私の場合、もちろん演奏内容も注目するが、前もって出されている曲目予定に注目している。一次からの全部の曲目を見れば、プログラムの進め方、演奏家の考え方や姿勢、目指すものがどういう物なのかイメージが出来る。この目指す音楽性のイメージがキッチリと出来ている人と先生に習った曲をただ持って来て並べて、とりあえず弾いている人では、曲目を見ただけで大きな差がある。いいプログラムを作って、いい演奏をすると、評価は高くなる。 以上、今回も引き続きコンクールの審査員をされる一柳慧先生の講座のレポートでした。明日は、同じくプレ・イベント、コンクールの入賞出身者でもある上原 彩子さんのコンサートがあります。行く予定でチケットゲットしたので、またレポートできたら・・と思います。

September 22, 2006

コメント(2)

-

作曲家一柳先生のピアノ講座その6

ちょっと間が空きましたが、先日の講座の続きです。バッハの弾き方に続いて、音律のお話です。 音と音の関係を音響や数学的に考えて出来たのが音律。チェンバロからピアノへ移行して行ったが、当時は今使われている平均律ではなかった。グレゴリア聖歌(単旋律)の時代からピタゴラス音律、バッハの時代の純正律に移行。ピタゴラス音律は、数学的に二分割していく方法。オクターブを分割していくので、基本的にはキレイに響く。しかし、数式を使っているので、五度をずっと使っていくと最初のドの音に戻らず少し高くなってしまう。(今の調律は五度でドに戻ると、きちんと戻るようにしてある)そうなると、三度や六度が調和しなくなり、不完全響和音になる。これを解決するために出来たのが、純正律。これ以降の時代はピタゴラス音律と、純正律を組み合わせて使ったりしていた。例えばショパンは演奏会の際に4台のピアノを用意していたと言われている。これは、メーカー違いではなく、調律の違うピアノを4台用意して曲に合わせて使っていたから。異なる調律が産む、微妙な音の変化が、弾いた時の音の色を変えるから。純正調は和音が美しく響く。<例としてバッハ平均律 No.1のさわりを弾かれる>この曲の最初の部分は、すごくキレイに響いた。が、代わりに四度・五度がひずむので、避けるために白鍵をたくさん使用する曲にふさわしい。♯や♭の黒鍵をたくさん使う=四度や五度が出てきやすい。なので、こういう曲を弾く時はピタゴラス音律で調律されたピアノを使っていたようだ。バッハの平均律は、本来の意味は「心地よく、気持ちよく整えられた調律」と言う意味。バッハは、こうした調律による音の響きを、考え・感じて・駆使した作曲家。ピアノはこうしたことを念頭に置いて弾くべき。関係がないと思って弾くのと、頭に入れて考えて弾くのではすごい差が出来るし、面白さも違う。一方バッハの作った曲の編曲物は、原曲はバッハと言っても19世紀後半から作られた曲はピアノが完成してからの作品なのでこちらは、ピアノの特性を生かして演奏するべき。例えばブゾーニ編曲の「シャコンヌ」など。19世紀的な色合いが出ていて、素晴らしい物になっている。弱音も使ってるし、fやpもたっぷり入ってるので。本当はベートーヴェンの初期・中期・後期の作品の説明もやりたかった。ピアノの発展とともに曲が変わっていく様子がよくわかるのいい教材なので普段は自分の作品の説明や、現代音楽のことを話すことが多いのでいつもとは違うので・・・ と少々勝手が違うような感じでした。最終回は、コンクールの審査員をする時のお話などです。

September 17, 2006

コメント(6)

-

浜コンのチケット(涙)

発売日にいけなくて、今日(翌日)行ったら、通しパス券と本選通し券は完売してました・・ショック通しパスは早いうちになくなったとか。特典(パーティー参加とか)付きだったから、今回は是非と思っていただけに、悔しいですで、予選も本選も一日づつの日にち指定に変わってました。前回は指定なし、予選は共通で、席は空いてるのに当日券が出ない・・で多分文句も出ていたようなので、指定になったんだと思いますが。なら、尚更パスが欲しかったわ~なので、土日の券は多分早くなくなると思うので、お早めに・・と。通し券分くらいの金額で、たくさん買ったので、風邪ひいたらどうしよう。ちょっと不安。コンクールで、シーンとした中、すっごい音が響くホールなので咳や鼻水もすすれない感じなので。体調管理万全にしておかないと、棒にふったら悲しいですね。

September 16, 2006

コメント(6)

-

浜松国際ピアノコンクール

いよいよチケット発売になりました前回は、色々なラッキーな事情で、オープニングコンサートの半分(2人分)だけしか、お金を払わずにコンクールを何回も聞かせていただいたのですが、今回はたくさん行きたい気持ちもあるので、チケットをゲット!と思っていました。急に用事が出来て、出かけられなかったので、明日行ってこようと思っています。前回は予選の当日券が、特に土日分は少なくて、せっかく遠方から来たのに入れなかった・・と言う話を聞きました。ですので、予選(一次・二次・三次)を見ようと思われている方は予選は日にちの指定がないと思うので、先に購入されたほうがいいかと思います。ですが・・・予選のチケット!前回までは、格安の200円(確か)とかだったのに、今回からは1000円で通し券も値上がりして、ちょっと痛いです。中味から行けば、相変わらずお得ですが(朝から夜までやってるので)それでも、値上げはちょっと悲しいです。値上げでもしかしたら、ガラガラで、今回は当日券も余分がたくさん出るかも知れませんが・・来週日曜の関連イベント上原彩子さんのコンサートも、3000円、学生券1000円。全席自由なので、子供は1000円でokなので、親子で行くのはお得なお値段でオススメです。

September 15, 2006

コメント(2)

-

作曲家一柳先生のピアノ講座その5

講座の続きです。今回は前回の課題曲の続きの部分少しと、質問の内容は今回の第六回の課題曲の話になるので、最後にまとめて書くことにします。で、今日は色んなコンクールで課題として出されるバッハについて コンクールの課題曲で、最初に演奏されることが多いバッハの「平均律」この曲集が発表されたのが1722年、ピアノが1709年に出来たのでもともとはクラヴィーアのための曲だから、ピアノで弾くと感じが違うのは確か。平均律とは、英語の意味で言うと、よく調律された・・と言う意味。元がピアノ用ではないから、ピアノで弾く時には配慮が必要。クラヴィーアやチェンバロで弾く時とは、違いがある。考え方としては二つ。オリジナルなチェンバロやクラヴィーアのようなイメージで弾く。ピアノは、その後19世紀中ごろには確立し、今と殆ど変わらないからピアノとしての表情を出して、弾けばいいんじゃないか?という考え方。どちらを選択するのか。まずチェンバロのイメージの弾き方だと、ペダルは一切なしで、マルカートで演奏する。ピアノの演奏法からすると、特異な方法。ここで、No.3を実際にこの奏法で、さわりを演奏される。<ピンマイクを胸に付けたまま演奏されていたので、こちらの奏法では先生の爪が鍵盤に当たる音が、結構拾われて聞こえてきていました。>音が伸びないから、特に左は音が切れる。強弱も殆どナシ。無味乾燥な感じ。一方ピアノ的に弾くと、全部レガートになり、ハーフペダルを使う(ごく浅い)強弱もたくさん付くし、印象も全然違う。<実際の演奏あり。こちらは爪の音は聞こえてきませんでした。>チェンバロは音が小さく、残響が少ない。だから、なるべく速いテンポにしないと、音が・音楽が繋がらない。が、17世紀から18世紀後半はノンビリした時代だった。だから、時代にそぐわないから、ゆっくり弾く。音はキレてもいいから・・こうした二つの考え方(弾き方)は、人による。<先生は、どちらが主とも、いい悪いも特にはおっしゃいませんでした>バッハの弾き方は前回のコンクールの予選で、色々国の方の演奏を聞かせていただきましたが、それぞれかなり違うと感じました。説明にあった二つのパターンからいけば、私が聞いたのはピアノ的に弾く人ばっかりでしたが・・。次回は音律の問題に移ります。

September 14, 2006

コメント(4)

-

作曲家一柳慧先生の講座その4

講座の中味の3回目です。今回は、前回の浜松国際ピアノコンクールの課題曲を作った考え方などについてです。 前回のコンクールの課題曲をどういった考え方で作ったのか。開催当事国である、日本の作曲家が書いた曲を、世界各国の人がそれを弾くことには、意味がある。日本の国や、作曲家について理解もして貰えるし、国によって曲の捉え方も違ったりした。本来は時間の藝術である音楽に、空間と相対の概念(日本の雅楽などの要素)を取り入れた曲を作ろうと考えた。一応7分くらいの曲を・・という指示があったので、自分は7分の曲を作ったつもりだったけど、早く弾く人アリ、遅い人アリで面白かった。例えばロシアー小さな曲を大きく捉える人が多かったフランスー軽妙洒脱で早い。(当初考えていたテンポより) 味わいがあり、自由性もあり良かった。日本ー日本人は日本人らしかった。 なるべく正確な演奏を心掛けていた。 精妙な感じでフランス人の人達の演奏とは2分も違った。ここで、実際の楽譜の冒頭部分を参照して、自身の演奏を交えながら曲についてのお話。まずは、冒頭部分の連打音。打つ数や早くなっていくなりかたも自由。小節線もないので、演奏者の自主性に依存した作品に。二段目あたりに、poco rit とpoco accel が左右で交互に出てくる部分は、譜面上は簡単そう(シンプルに音が二つだから)だが実は難しい部分。相対的に考えて作った。途中中間あたりで、少し小節の感じがある部分もあるが、また最後は最初に戻る感じで終わる。相対的な部分と絶対的な部分(中間部分)を交えたつもり。以下また今回の課題曲や、コンクールの話へと移りました。

September 13, 2006

コメント(0)

-

作曲家一柳先生の講座その3

講座の続きです。音楽に対する考え方が変化してきた理由のお話。音楽関係の学校などの方は、ご存知のことかと思いますが、話の流れの中で、次へ行くので、そのまま書いてみます。 変わってきた理由は?何故なのか?西洋音楽に限って言えば、バッハなどをはじめとして、近代・19世紀までの音楽には、時間がみなぎり、音楽は時間に引っ張られてきていた。19世紀末から20世紀にかけては、時間が音楽に閉めるウェートが減った。それは、社会との関係の中から。例えばドイツでいけば、ワーグナー→マーラー→シェーンベルグと時代を追うごとに、時間が消滅していっている。ワーグナーあたりから、まず調性が音楽からなくなっていき、音楽が解体されていく。ハ長調で大切な音(主音)である、ドの音の取り扱いも崩れてくるのがマーラーあたり。シェーンベルグに至っては、12の音を全部独立した音として組織付けた。これは、教会や階級制度の変化や解体が反映されている。大切な音(主音)を元に、一度や五度や四度があり、音にも階級がありそれを使ってドラマを作っていた。しかし、この時代になると、教会や貴族の力が段々なくなり、市民社会へと変化して行った。階級がなくなり、一人一人が独立した社会へ変化していった。こういう考え方・動きを音楽も反映し、変化することになった。これに続いて、前回の課題曲を作った考え方など、実演を交えた話へと続きます。

September 12, 2006

コメント(2)

-

作曲家一柳先生の講座その2

昨日紹介した講座の中味のレポートです。音楽に関する価値観が変化してきた・・と言うような話です。多分、かなりわかりにくいと思いますがご容赦ください。 音楽の価値観も時代によって変わってきた。未来のこれからの音楽は、過去のものをより深く考察することによって、また発見があり、全体の見方や聞き方が変わってくる。最近はまた対極的にあると思われていた考え方をトータルで考えて見直す時期になってきている。例えば・・西洋の近代の考え方では、こういう物は対極にあると考えられていた。時間と空間絶対と相対西洋と東洋(とかそれ以外)身体と機械文明など。例えば・・時間。時間が関係する物は、音楽・演劇・舞踏など時間がからむとドラマや筋書きが出来てくる。時間が流れているので。空間は時間が関係ない。例えば美術作品、建築物など。いつもそこにあり、見る人は時間から自由。絶対と相対絶対というと音楽に関係した物だと、絶対音感とか指揮者(や指揮すること)絶対音感は、音を作って弾く楽器では、あると便利。だが、ラの基準音が440Hzとか442Hzと絶対的で、例えば日本の雅楽等は430Hzだから、半音近く低く感じてしまう。指揮者というか、西洋のオーケストラは、絶対者として指揮者がいて全員がその指揮に従ってカッチリと演奏する。相対で音楽に関係した例だと、日本の雅楽やアジアの民族音楽などや古楽器を使ったもの。例えば雅楽もアンサンブルをする、小さなオーケストラのような物だが指揮者という絶対的な存在はいない。みんなで聞き合いながら(見計らいとか言うらしい)、間を感じて演奏する。音の高さでも、前述のように西洋の基準から行けば低いけど、雅楽にとっては430kzは普通。例えばお経を読む、声明は一人一人違う。自分が一番出しやすい音の高さ、リズムも自由。こうした例が、世の中に知られてゆき、だんだん、世の中に絶対って言う物やことはあるのか?とみんなが考えはじめた。西洋と東洋の話はテーマが大きいから、今回は割愛。身体と機械文明は、音楽で言うと身体はピアノを弾くとか・・身体を使ってやるような行為機械文明は機械を使った自動演奏とか・・こうした物を両極として置いておいたのが近代だが、だんだんこれらの物を両極としておいて置くのではなく、融合させて考えていく方向になってきた。以下、どうしてか・・と言う話に続きます。ここの部分のお話、多少哲学的な感じで、端折って説明されていたので殆ど説明のままメモしましたが、わかりにくいかったと思います。要するに、対立する概念も壊して、超えた所に現代音楽があると言うことで、こういう色んな要素が混じっているので、現代音楽ってちょっとわかりにくいのかも?と思いました。次回は理由をバッハの時代の話から

September 11, 2006

コメント(4)

-

作曲家一柳先生のピアノ講座

浜松ピアノコンクールの関連講座と言うことで前回の二次予選の課題曲の作曲をされ、審査員もされている一柳慧先生の講座に参加してきました。楽器博物館の上のホールでありました。参加されている方を見ていると、年配(50代以上)の男女が半数残りが高校生らしき年代の子が多かったようです。年配の男性も思ったより多くて、ビックリしました。お話は、結構初心者向けのというか、音楽に詳しい人でなくてもわかるような内容でしたので、私なんかにはピッタリだったかも?「ピアノの世界」と言うことで、お話は四つくらいに分かれていました。今日は全体の話だけを書きます。まずは、ご自身のピアノ歴と言うのか、ピアノのレッスン内容や習っていた先生方のエピソードなど。その次に最近の音楽の傾向というのか、時代の流れみたいなもの。20世紀以前は、対立すると思われていたような概念が、段々崩れどんどん色んな要素を両方取り入れた音楽が増えたと。作曲の傾向と言うのか、段々調性が崩れ、時間の概念も緩やかになってきて、今の現代音楽に形が変わってきた・・と言った話。三番目に前回のコンクールの課題曲「ピアノポエム」について。こうした考えをもとに、時間も絶対ではなく相対だと考えて音の連打の数も、長さも、早くする方法等も殆どの部分を演奏者にゆだねるような曲にしたと言うお話。最後にコンクールで必ずと言っていいほど、一番はじめに(特に一次予選の最初とか)弾かれるバッハについて。ピアノという楽器の変遷をもとに、バッハをチェンバロ的に弾くかそれとも現代のピアノの奏法に照らし合わせ弾くのか・・この考え方も人それぞれ、また評価もそれぞれだが・・と(どっちが良いのかとかはおっしゃいませんでしたが)自身の演奏を交えてお話してくださいました。お話が終わってから、質問タイムがあり「コンクールの審査をする時の考え方は?」という質問が出ていました。ちょっと声が通らない方だったので、聞き取りにくい部分もあったしお話の仕方が単調な部分もあったので、いきなり居眠り~って人も結構いらして、私もメモ取ってなかったら、寝てたかも?お話の中身その物は結構面白かったんですが・・でも、作曲家の方のお話を聞くような機会は滅多にないので良かったと思います。実際前回のコンクールで「ピアノポエム」の演奏も何回か聴いて「これどんな楽譜になってるんだろう?」と思っていたので実物(一部だけですが)のコピーを見て、一目瞭然。はい。小節線がないのです。現代曲に詳しい方にとっては、なんてこともないことだとは思いますが・・が、楽天で検索してみたら、一柳さんの楽譜って取り扱ってる店ないんですね・専門の楽器店へ行けばあるんでしょうが(探してみたことないのですみません)ちょっとビックリ。まあ、なかなかこういう現代曲弾く機会って、コンクールでもないとないのかも?ですね。詳しいお話はまた、次回以降に

September 9, 2006

コメント(4)

-

明日が楽しみ♪

とりあえず、ピアノを頑張ってるみなさんを応援したいと思ってブログ始めました。私は全くピアノは未経験です。聞くのは好きですが、クラッシックは5年くらい前まであまり聞いてなかったので詳しくはないですが・・・皆さんと楽しい話が出来たら・・と思います。好きなピアニストはアルゲリッチとかファジル・サイとか。あんな風に弾けたら・・と思うと羨ましいです。ピアノを自在に操ってるって感じで、弾いてる人も聞いてる人も気持ちよくなるようなピアノが好きです。明日は某ピアノコンクールの関連イベントに行きます。今から楽しみ~果たして私に内容がわかるのか?ちょっと不安ではありますが・・

September 8, 2006

コメント(2)

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

-

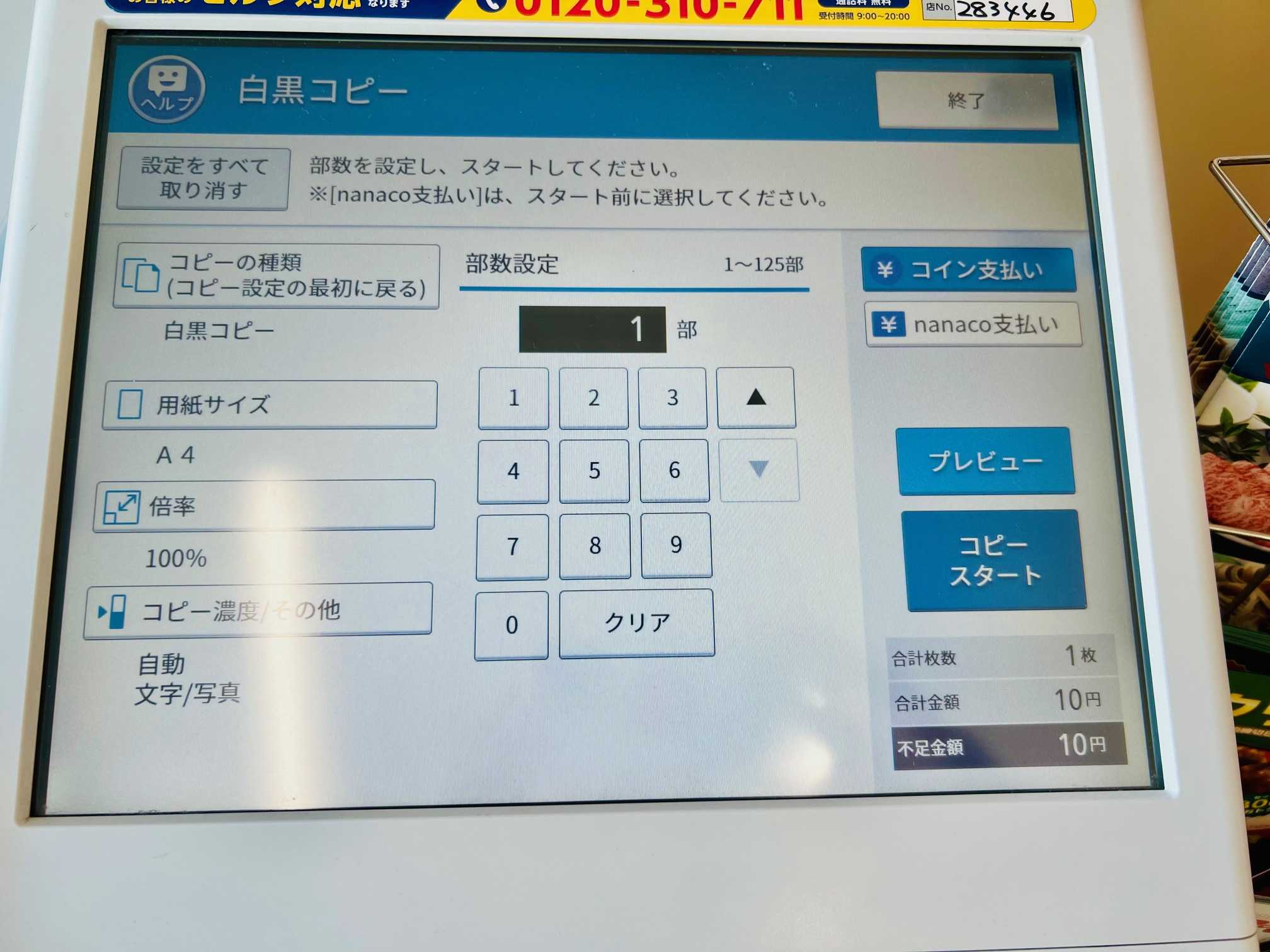

- ライブ・コンサート

- 声楽発表会の歌詞の拡大コピー、ミニ…

- (2025-11-18 17:25:39)

-

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 26周年💚&新作♪スエード調 巾着バ…

- (2025-11-03 00:00:11)

-

-

-

- ☆AKB48についてあれこれ☆

- ☆乃木坂46♪『久保史緒里の宮城・仙台…

- (2025-11-19 17:04:24)

-