-

1

社会人大学院入学式の付き添いは、奥さんと子供です。

今年の大学院入 学式は、桜の満開の中で行われました。学部の入学式は父母の姿が多い が、社会人大 学院であることの特徴は、入学式や終了式には、院生の 奥さんや子 供の参加があることです。仕事と大学院生の両 立という課 題を達成するためには、家族の理解と協力が欠かせません。家族全 体の大プ ロジェクトでしょう。家族の絆が試 される2年間です。寺島実郎学長 * 学長として1年経ち全体観と方向感がみ えてきた。学内資源し ての組 織や個人の実力もつかんだので、今年度からは本格的に踏み込みた い。 * 多摩大大 学院の特色は社会人大 学院であること。経営企画、経営情報の ウロフェッショナルや経営者として活躍を 目指す人。経営情報を 学び問題解決力を身につけよ。 * 身につけて欲しい3点。 * 一つステージをあ げて世界観を身につける。世界の構造化。 全体知につながる知性。 * 経営を支え、リー ドする人材に。経営と は、人を動か す力にかかわる。情報とは人の情けに報いる、つまり人の 心を動かすこと。そのあtめには、哲学、宗教な ども学ぶ。「一点の素心」、この人を信じるにあたいするかがベースにある。 * アメリカ的な MBAコースは金融と いう特殊スキルに力を置きすぎた。企業が 求める人 材は問題解決力のある人材。それはプ ロジェクトマ ネジメントス ペシャリスト。大学院はこういう人材を 育てなければならない。海外に向けてシステム輸 出、インフラ輸出 が課題だ が、ゼネコン、エ ンジアリング企業も 含めてそういう人材が育っているかは疑問だ。 * 以上を踏まえて、多摩大総体と してのポ テンシャルを活用していきたい。九段サテライ トでのインターゼミで は院生の 参加もありいいレポートも出 ている。こういう多様な多摩大のこ ころみに参画を。人的ネッ トワークの構築、タテヨコから学ぶ、これが社会人大 学院の意味。それが問題解決につながていく。ある種の覚悟を持って研鑽して欲しい。 橋本研 究科長 * この大学院は、経営実学志 塾。現 実の問題解決。本質を見抜く。分析力と構想力。人脈、 仲間。 *田邊哲人同窓会長 * 15 期生。国際警備保障株式会社副 会長。ス ポーツチャンバラ協会。すべてゼロからつくってきた。「勝って良し、 負けて良し、見て良し」 *院生会代表・以倉弘敬 * 28 期生。入学した1年前はリー マンショックの後だった。何とか乗り切れたのは仲間がいたから。タテ(OB,先輩)、ヨコ(同期)、ナ ナメ(同じ授業を受ける仲間)との繋がりを大切に。----------------終了後は、オリエンテーション。一人3 分以内で各教員が自分の 授業の説明を行う。私の春学期の講義は 「コ ミュニケーション経営論」。今年から客員になる方の挨拶を 受けたが、この人は富田さんといってピクチャーテルの社長な どをやった先進ビジネスの経 営者だ。宮城大時代に野田先生と よくゴルフをまわった人だっ た。 諸橋学部長、今泉先生、松本先生等 とじっくり話ができた。

2010/04/03

閲覧総数 102

-

2

「21世紀 日本の自画像」(NHKラジオ)--元旦から3夜連続の気合の入った番組

新春特集としてNHKラジオ第一放送が意欲的な番組を3夜連続(21時30分から23時)で展開している。元旦の初日は「安心と希望の社会」。進行は木村知義アナで、3夜連続の出演者は寺島実郎。今回のゲストは慶応大の金子勝。・日本社会は豊かさと自由を得た。にもかかわらず不安と苛立ちの中にあり、幸福ではない。・ワーキングプアを年収200万以下とすると(生活保護世帯が届かない数字。失業手当は200万以下)、2007年の最新データでは、正規雇用労働6400万人のうち年収200万以下は2190万人(34%)、つまり三人に一人になった。・非正規雇用労働者1742万人のうち、12998万人(75%)、つまり4人に3人が200万以下。(労働者8132万人の43%の3488万人が生活保護世帯や失業者レベルに近い年収200万以下という現実)・原因は、IT化とグローバル化。IT革命によって仕事の中身が変化した。仕事の平準化が行われ熟練を必要としない労働が増加した。つまり労働の喜びが得にくい作業への従事だ。グローバル化によって起こったのは、メジャーリーグに松坂(年収10億円)に代表されるスキルとノウハウの高度化したかけがえのないハイエンドの仕事と、中国はじめ途上国でもできるため賃金が下に引っ張られるローエンドな仕事の増大の同時進行という二極化である。若者の労働環境は変化し、新しい貧困、新しい格差が生まれている。・生活保護世帯107万のうち、高齢者は44%。・日本の社会保障は人口増加を前提とした後世代負担とインフレを想定していた。しかしすでに毎年70万人が減っていくという少子高齢社会が始まっている。ナショナルミニマムに代わってローカルミニマムという議論もでてきた。各地域地域での最適水準で暮らしなさいという考え方である。社会保障制度の底がすでに抜けている。・わかりやすいフラットな社会保障制度と年金・医療・介護などのシームレスな連携が必要だ。公正な社会制度の設計が必要。・社会主義が崩壊した1990年あたりから資本主義のおごりが生じた。資本主義の勝利えはなく社会主義が自壊したのだ。・労働組合の存在という緊張感がなくなった。労組の組織率は20%をきっている。700万人を擁する「連合」は大企業正規雇用者と公務員が大部分となって、雇用の現実に立ち向かう力を失った。労働組合としての新しい動きが必要である。・こういった時代にあって、個人は受身ではいけない。力のあるNPOを育てていくべきだ。生活のための仕事と、感動と充実のためのNPO活動など、多彩な生き方、働き方が大事だ。産業界は新たなプラットフォームを提供うべきだ。自動車産業以降の新しい有望産業は見当たらない。事業、プロジェクトの受け皿となるプラットフォームをつくり中間層のしっかりした国をつくらねばならない。・創造的環境を設計し、人を育てる。いい意味での帰属意識のある参画型型市民社会の構築と、見識・度量・方向感覚を備えた覚悟と展望を持ったリーダーを育てなければならない。・今、日本の金は外国に流れ、日本へは外資が投資をしている状態。1200兆円の個人資産を日本のために使う智恵が必要だ。--------------------------------------------------------2日の夜は、地域の自立・活性化がテーマだった。寺島。、そしてもう一人のゲストは一橋大学の関満博。・日本には雇用の場がなくなった。・右肩上がりを前提とした分配の構造が成り立たなくなった。それが地域間格差につながった。・エネルギーと食料という基盤産業は惨憺たる現状。エネルギーは外から買ってくる、食糧自給率は4割。農業はGDPの1%、農業人口は4.4%しかない。これは日本全体のバランスの問題だ。・3兆円の地方への移譲、3兆円のカットという三位一体改革の結果は、首都圏のみ黒字で、35県のますますの赤字を招来した。これへの地方の怒りと反発が先の参院選挙に現れた。・日本には人材しかない。故郷に人が戻る流れ、それに事業が追いかけてくるという人材立地の提案。アジアではできない研究開発型のアナログのワザと技能。・先端的アカデミズムとの連携が重要。・移動人口で人を引き寄せ、活力を出す・九州全域の観光協会が連携するなど広域連携の出現。県内に2つの政令指定都市がある県が4つとなった。(福岡・静岡・・・)県の機能とは何か?という議論になる。・祭りができなくなってきた。・中央との関係の見直し。地方同士は知恵比べの時代。一方で大きなプラットフォームをつくることが大事だ。・志、命がけで取り組む人づくり-------------------------------------------------------ラジオというメディアはじっくりとテーマを追うという企画には大きな力を発揮する。正月のテレビ番組には見るべきものはほとんどないが、こういう企画を行うなどラジオには存在感がある。NHKは「ゆく年、くる年」で数年番組をつくってきたが、今回の企画と人選と内容は出色である。3日の夜も楽しみだ。

2008/01/02

閲覧総数 43

-

3

「草柳文恵さんを偲ぶ会」

草柳文恵さんが9月の半ばに突然亡くなられて驚いたことをこのブログに記したことがある。遺された母上をお招きし少数の知人・優仁だけで「忍ぶ会」が麻布で開催され、私も出席した。招待状では「いつも慎ましく華やかだった」という言い方で故人を表現していた。司会役は父親役を自任している野田一夫先生。19時から開会で20時から故人を偲ぶという予定だったそうだが、時間より早く皆さんが到着されて、最初から本番ということになった。大分県知事だった平松守彦さんの挨拶とお母様の挨拶。平松さんは「お父さんの草柳大蔵さんとは学徒出陣の仲間だった。文恵さんとは阿久悠や壇ふみさんらと同じ会で楽しくやっていた。今日は愉快にやりましょう」、お母様は「ああいう形で亡くなって、急に忙しくなって悲しんでいる暇などなくて、元気になった。これが娘の贈り物」というご挨拶。その後は、二つのテーブルで草柳文恵さんを偲んで歓談。途中から寺島実郎さんも講演会場から駆けつけて私の隣に座った。寺島さんの隣は平松守彦さん、テーブルを挟んで向かい側は壇ふみさんと佐高信さんだった。寺島さんと佐高さんのやりとりは丁々発止で、傍らで聴いていて愉快だった。壇さんは大物たちと堂々と渡り合う。ちょうど、佐高さんの直近の著書「福澤諭吉伝説」(角川学芸出版)を読んでいるところだったこともあり、その本の話題や、中津在住の作家だった松下竜一を偲ぶ会のことなどを話題にいろいろと話をしてみた。草柳文恵さんは、1986年まで19年にわたって東北放送で「お元気ですか」という月ー金の帯のラジオ番組を持っており、それは5000回にのぼったそうで、東北6県と新潟ではよく知られていた。途中から抜けるため最初の挨拶にたった寺島さんは、「お父さんの草柳大蔵さんとは1987、8年頃にウッディ・アレンの店で食事をした。「満鉄調査部」はいい本だった。文恵さんとは91年にワシントンのジョージタウンで会っている。まだ30代だった。お花のように輝いていた。その後、新幹線の中でも会っている。惜しい方で、このような集まりをみると一つの徳を持った人だったと思う」と挨拶され、ワシントンで会うきっかけをつくった私の紹介も入れてくれた。寺島さんが帰った後の席は、遅れてきたIBMの椎名武雄さんが座って、陽気で愉しい会話が続く。挨拶では「文恵さんはもの静か、もの憂げな美女だった」と印象を語る。文恵さんは交遊も広くて、オペラの佐藤しのぶさん、パソナの南部靖之さんらの顔もみえる。旧知の湯布院の桑野和泉さん、料理の千葉真知子さん、仙台の尾形文子さん、近藤昌平さんらとも近況を交換した。91年にJALがワシントン直行便を開設したとき、広報課長だった私は航空関係の識者、学者、評論家、メディアのツアーを企画したことがある。総勢で20人ほどのツアーだったが、いろいろな審議会などで委員として活動したり、指揮者へのインタビュアーをやってることもあり、質問が的確で鋭い。旅の途中で私も私生活に関する質問を受けたが、答えていると丸裸にされてしまうような気になった。仕事ができるのである。また誰もが感じるように、「容姿がいい」。スタイルとファッションが抜群で華やかな雰囲気にあふれている。そして、それにもまして「心がいい」。育ちの良さを感じさせる素直でまっすぐな性格で、さわやかだった。ワシントンでの政府関係者を招いてのセミナーやウイリズムズバーグの見物、ジョージタウンでのジャズ鑑賞など一連の旅では、食事時や写真撮影では文恵さんはいつも輪の中心にいた。大学の学者や航空評論の関川栄一郎先生や鍛冶壮一先生などもおり、いわゆるうるさ型も結構いたが、和やかな雰囲気が最後まで続いたのは文恵さんのおかげだった。事務局として大いに助かったものだ。帰国後、何回か一緒に食事をしたりして親しくしてもらった。飛行機の中でパスポートを見せあったら、私より4つも下だったので驚いたら「私、デビューがはやかったから」との説明だった。ミス東京に選ばれたのは10代だったからずっと有名だった。当時、文恵さんは30代の後半にさしかかったところだった。この偲ぶ会は、野田先生の発案、企画、進行だった。生前の写真、一枚のお母さんにあてた悲しい遺書、人選など、野田先生のやさしさを感じた「偲ぶ会」だった。

2008/10/21

閲覧総数 2223

-

4

山田かまち水彩デッッサン美術館

高崎のホテルでの会合を終えて、新幹線の時間まで2時間近くあったのでタクシーに乗る。中年の運転手さんに行き先を告げる。「かまちはハンサムで女性に人気があります。美形でした。私と同い年です。」と言う。17歳で亡くなった山田かまちは生きていれば46歳、このくらいの年頃になっているのだなあと思いながら、運転手の盛り上がった肩や顔を眺める。「山田かまち水彩デッサン美術館」は画廊の隣にひっそりと建っていた。かまちは昭和35年生まれ。3歳の時には浜田広助の童話「あいうえお」を暗誦、5歳では怪獣を描く、8歳では25枚の小説を書く、小学校の3年生の冬休みにかまちは1時間という短い時間で36枚の動物画を描く。鳥、チータ、サンショウウオ、水牛、てんとう虫、、、。かまちは動物が好きだった。11歳、子供写生大会で藤五社長賞、カラヤンのファンになる。12歳、読書感想文「山田長政」入選、謝恩会の構成詩を作詞・作曲・ピアノ演奏。中学校では、芥川龍ノ介を好み、天体望遠鏡で冬の空を眺める。SF小説に興味。14歳、ジイド、トルストイに傾倒、SFや詩も書く。アイドル桜田淳子のファン。15歳、原始社会に憧れ絵を描く、氷室京介らとロックグループを結成。16歳高校受験に失敗し浪人、17歳高崎高校入学。そして昭和52年8月10日、高崎高校1年生の夏、山田かまちは自宅でのエレキギターの練習中に感電死する。絵、詩、音楽、天体観察と「僕には一日が24時間では足りない」という言葉が口癖のかまちのあっけない死であった。自室のベッドの下からは数百枚の水彩画とデッサン、詩と童話が発見された。 ぼくはロックシンガーになりたい ぼくはすぐれた画家になりたい ぼくはとても金持ちになるたい ぼくはすぐれた作曲家になりたい ぼくは優れた作家、作詞家になりたい ぼくは125歳以上は生きたい ぼくはしぶくかっこよくなりたい ぼくは人類を幸福にしたい ぼくはすぐれた人に愛される思想家になりたい ぼくは感動的な雄弁家になりたい ぼくはとても健康でエネルギッシュな紳士になりたい ぼくは幸福になりたい ぼくは食べたいとき食べたいものを食べたい ぼくはすばらしい美術を完成したい ぼくはダウンしたくない ぼくは高崎高校に合格して楽しくすばらしい高校生活がほしい ぼくは君がほしい! ぼくは高高に合格したい ぼくはすぐれた演奏家になりたい! ぼくはすぐれた科学者になりたい! ぼくは真理を発見したい ぼくは人々に愛される人物にならなければならない鹿麻知(かまち)という名前は、「日本歴史物語」(河出書房新書)の中に縄文時代の少年の名前として出てくる。父・山田秀一によれば、平仮名したのは後で自由に意味を持たせることができるからである。かまちこの名前が完全な父の独創でないことを残念がったが、気に入っていた。かまちは絵もいいが、言葉がいい。死の前日の絶筆。 人間の一生なんて 線香花火のように はかないものだ 朝 気持ち良く起きて ほんとうに気持ちのよい一日を過ごす。 そのためにすべてはあるのだ。 気持ちのよい食事 気持ちのよい活動 気持ちのよい愛 気持ちのよい---眠り なんのいや気のない生活 そのためにすべてはあるのだ 幸せな人 幸せな人幸せな人は あまり幸せでない人を幸せな幸せな人にする小学校からの同級生でロックバンドを組んでいた親友・氷室京介(ロックバンド「BOØWY」のボーカリスト)は次のようにメッセージを贈っている。 キース・ヘリング アンディ・ウオーホール 足早に、その生涯を 駆け抜けていった 愛すべきクリエーター達 ビンセント・ヴァン・ゴッホ エコン・シーレ ドラマティックにその一生を送ることを運命づけられた天才たち そして君も生まれながらにして選ばれた者達 だけが持つ独特な輝きを持ち合わせて いたよね せめて、あと10年、、、 あの非凡で多彩な才能を奪う事が できたら、、、、 君を思い出す度に その事をとても 残念に思います山田かまち水彩デッサン美術館には、多くの人がノートに書き付けを残している。それぞれに人が生きる勇気をもらっている。 ・ずっと昔からかまちの存在は知っていた。 ここにくるまで27歳になっていました。 ・中学生の終わり頃、あなたの存在を 知りながら、25歳になる今、やっと ここに来て、あなとのつづった詩や絵に触れています ・6年前、17歳の時、君の詩と絵、生き方を知ってすごく感化され 受験勉強を放棄して、三重県津市から ここまで野宿をしながら 自転車旅行をしました 23歳になった今、またここに来ました ・4度目の訪問です、17歳になりました ・25歳の社会人です ・19歳です。17歳の時に来たかった ・60代の定年退職者。君に負けないように「生きたい」山田かまちの文章、絵、詩、写真は、国語、社会、美術、英語などの教科書に載っていて若い人は知っている人が多いのだ。かまちが詩を書き、絵を描き続けた対象が、佐藤真弓さんである。かまちは好きでたまらなかったが、佐藤さんはとまどっていたようだ。しかし、遺作展を見て「一生涯にこんなに愛されることがあったのかと、言葉にすることができないほど感動しました」との言葉が作品集の中にあった。佐藤さんはいまでも独身だということだ。この日の訪問者は私一人だったので、館長の広瀬毅郎さんとゆっく話をする機会があった。隣に画廊を営む広瀬さんは、井上房一郎氏(美術評論家)が遺作展を開きたいので画廊を貸して欲しいとの申し出を受ける。かまちの絵と激しく短い生涯に魅了され、「宮沢賢治に似ている」と思い、かまちの絵と詩を飾るレンガ造りの小さな美術館を建てようと決心する。その3年後平成4年に美術館がオープンすることになる。「広瀬さんはいい仕事をしてしましたね」とねぎらう。山田かまちの人生の不思議な余韻にひたりながら美術館を後にした。

2006/06/03

閲覧総数 3107

-

5

本居宣長の初学のための入門書「宇比山踏」(ういやまぶみ)

「、、、、今は「古事記伝」も書きおえたことだからといって、またしきりにうながされては、そうそう捨ておきがたくて、筆をとったものである。、、初学のためにはいささか益になるようなふしもあろうか。 いかならむうひの山ぶみのあさごろも浅きすそ野のしるべばかりも 本居宣長」寛政十年十月の二十一日の夕に書き終える」これは、「宇比山踏」(ういやまぶみ)の最後の部分である。宣長69歳。寛政十年の六月に生涯の大作「古事記伝」が完成したあとに、初学者のための勉強の方法と心構えを書いた入門書である。今日にも通じるありがたいアドバイスだ。以下、こちらの琴線に触れた箇所を記す。 * しょせん学問はただ年月長く、うまずおこたらずに、はげみつとめることが肝要である。まなび方はいかようにしてもよいだろう。 * 才のとぼしいこと、まなぶことの晩(おそ)いこと、暇のないことなんぞによって、こころくじけて、やめてはならぬ。なににしても、つとめさえすれば、事はできるとおもってよい。 * 主として奉ずるところをきめて、かならずその奥をきわめつくそうと、はじめよりこころざしを高く大きく立てて、つとめまなばなくてはならぬ。 * 漢籍を見るには、とくにやまとたまいをよくかためておいて見なくては、かの文辞の綾にまどわされもしようぞ。この心得が肝要である。 * 記紀ののつぎには「万葉集」をよくまなばなくてはならぬ。 * 皇国の学をこそただ学問といって、漢学をこそ区別して漢学というべきところである。 * 天地の間にわたってとくにすぐれた道あり、そのまことの道の伝わっているわが国に生まれて来たことはもっけのさいわいなのだから、いかにもこのとうとい国の道をまなぶべきことは、いうまでもない。 * されば力のかぎり、古代の道をあきらかにして、その趣旨を人にも教えさとし、本にも書きのこしておいて、たとい五百年、千年の後にもせよ、時節巡り来て、上これを取り、これをおこなって、天下にさずけほどこすであろう世を待たなくてはならぬ。これぞ宣長のこころざしである。 * わからぬこところはまあそのままにして読みすごせばよい。、、、ただよくわかっているところをこそ、気をつけて、深くあじわうがよい。 * 総じて漢籍はことばがうまく、ものの理非を口がしこくいいまわしているから、ひとがつい釣り込まれる。 * 自分でなにかの注釈でもしようと、こころがけて見るときには、どの書であろうと、格別に念が入って来て、見方のくえわしくなるものにて、それにつれて、また他のことにも得るところが多いものである。 * すべて神の道は儒仏などの道とちがって、是非善悪をうるさく詮議するような理屈は露ほどもなく、ただゆたかに鷹揚に、みやびなものにて、歌のおもむきこそよくこれに合ってぴたりとする。

2010/07/04

閲覧総数 193

-

6

秋季卒業式。「企業は人材を求めるが、諸君は人物を目指せ!」

本日は丸一日大学。---------------------------------------学部長日誌「志塾の風」120922 | 編集 学部運営委員会。先週からの変更の確認、教授会の進め方を確認。 教授会。人事案件(採用・昇格・再任)など案件が淡々と進む。------------------秋季卒業式。9名の卒業生のための卒業式。池田佳奈子、熊田純也、山王丸拓弥、高津賢太、鷹野貴也、角田多恵子、永島瑛輝、溝部珠希、渡部翔。全員に私から卒業証書を渡す。f:id:k-hisatune:20120923133459j:image学部長の言葉。 卒業おめでとう!2008年度入学=同期生、感慨が深い。私は探検部活動―低空飛行で卒業。 探検=「外的世界の拡大は、内的世界を深化させる」。地理的探検―極地・山・鍾乳洞、宇宙。個人:大学から就職、転勤、天職、昇進。友人。 外的世界を広げていくことを信条に! 阪急の創業者・小林一三の言葉「下足番を命じられたら日本一の下足番になってみろ。そうしたら誰も君を下足番にしてはおかぬ」。地道、持ち場、もう一歩、、。素直な人が伸びる! 「企業は人材を求めるが、諸君は人物を目指せ!」 知識・技術・才能 より、教養・人格。「あの人は人物だ」。ひとかどの人物。一目置かれる人物。促成より晩成。時間をかけてじっくりと成熟 卒業、おめでとう!総代の池田佳奈子さんの言葉も素直でとても良かった。見守る教員と職員、父兄で学園歌「この輝ける日々よ」を合唱。(学生は学園歌に馴染みが浅く歌っていない。少し練習が必要。学内で常時放送で流すことも必要か)懇親会。出席されているお母さん二人と懇談。総代の池田さんとも話をする。全員で記念撮影。f:id:k-hisatune:20120922130652j:image--------------------------- 終了後、居残った諸橋副学長、樋口先生、趙先生と長い雑談。 サポート室でボイス(学生による授業評価)の改善について彩藤FD委員長と教務の金子さんと相談。全体平均と自分のスコアとの関係がわからない、SDなどの専門用語が不明、、、。 教員採用の面接が進行中、何人か、候補者を見かけた。 学園祭が行われているが低調。やり方、時期等について抜本改革が必要か。

2012/09/22

閲覧総数 147

-

7

日本列島の形をした雲

JR東日本の研修を秋から受け持っていますが、今日は5回目の最終回。107名の受講者が熱心に話を聴いてくれました。いつもは終了後、本社ビルのレストランで懇親会があり、受講生の若い現場の職員と人事関係のJR職員と一緒に歓談するのだが、用事がありそれには出席できませんでした。本社ビルに入るのは初めてという受講生もおり、緊張しながら受講している人もいます。20代後半がメインなので、自分のその頃のことも織り交ぜながら、励ますような話題も盛りこむことにしています。さて、散歩には必ずデジカメを持っていくようにしていますが、「今日の一枚」は雲です。陽ざしを浴びながら公園の芝生に寝転がっていたら、青空に白い雲がゆったりと動いていて、あるときそれが日本列島の形に見えたので、シャッターを切りました。北海道、東北、関東・関西、中国、九州らしき形になっています。公園の裸木も入れて撮ってみました。「はてな」のブログには「一日一枚」というコーナーがあるので、写真を意識するようになっています。http://d.hatena.ne.jp/k-hisatune/今日は、何を撮ろうかな。

2009/01/16

閲覧総数 258

-

8

壺中、天あり。意中、人あり。腹中、書あり

正月に読んだ本から。武田恒泰「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか (PHP新書) (新書) / 竹田 恒泰 著」(PHP新書)-------------------寺島実郎「脳力のレッスン3 【送料無料】問いかけとしての戦後日本と日米同盟」(岩波書店)---------------------------「安岡生篤 活学語録カレンダー」から六中観(りくちゅうかん)死中、活有り(死んだ気になって頑張れば活路が開かれる)苦中、楽あり(苦の中に楽あり、楽の中に苦あり)忙中、閑あり(閑は忙中にあってこそ閑である)壺中、天あり(俗世間の中で、自分だけの世界を持つことの大切さ)意中、人あり(心の中に私淑する偉人やともに仕事をしたい人がある)腹中、書あり(座右の銘、愛読書を持っている)ーーーーーーー「知的生産手帳」から。本日生まれの偉人。三木清。大正-昭和時代前期の哲学者。明治30年1月5日生まれ。西田幾多郎(きたろう),ハイデッガーらに師事。昭和2年法大教授となり,唯物史観の立場から哲学を論じて論壇にむかえられた。5年治安維持法違反で検挙,20年再検挙される。昭和20年9月26日獄死。49歳。兵庫県出身。京都帝大卒。著作に「パスカルに於(お) ける人間の研究」「唯物史観と現代の意識」「人生論ノート」など。【格言など】決して失われることのないものが本来の希望なのである(「人生論ノート」)

2011/01/05

閲覧総数 274

-

9

「惜櫟荘主人--一つの岩波茂雄伝」(小林勇)

18歳で岩波書店に奉公にあがった小林勇の回想録。岩波茂雄数え歳40歳の時で、創業8年目。漱石の「こころ」が処々出版でその後わずかに30-40点の本を出した時である。この本の中に、熱海の「惜櫟荘」を求めた時の事情が出ている。二方に崖があり、坪数の割に平らなところが少なく、またその平地の真中に一本の古い櫟(くぬぎ)の木があった。背は低いが幹は太く、一種の風格をたたえていた。岩波はこの木を残しておきたいと思った。岩波はかねてから温泉のある別荘を持ちたいという希望を持っており、また津田事件の結果投獄されるかもしれないから体を養っておこうとしたのだ。「櫟」を岩波が引くと、やくざな木で、使い道がないというふうに出ていて、「それはちょうど俺のようだ」と面白そうにいった。岩波はこの惜櫟荘が気に入って、しょちゅう人を招いていた。そしてここで最後を迎えるのである。浴室、洗面所、便所、日本間、洋間そのずえてから海を眺めることができた。それぞれ違う趣を持って眺めることができるのが岩波の得意とするところだった。この小林勇という人は岩波書店の店員であったのだが、後に岩波の次女・小百合と結婚しているから、もっともそばにいてこの「先生」の日常をよく観察した人であろう。岩波茂雄が66歳で死去するまでの小林の回想録だ。f:id:k-hisatune:20120814082833j:image以下、岩波茂雄の観察から。人となりがよくわかる。今日の「岩波」ブランドを創った岩波茂雄の日常も興味深く読んだ。 先生は太っていて顔の造作がみな大きかった。 先生は旅行が好きで、実に気軽に出て行った。 先生の生活はつつましいし、けちんぼだと思わせるようなこともあった。 先生は殺生が嫌いであった。 先生ははじめることが好きで熱中するが、しばらくたつと何かさめてくる癖があった、 岩波は若いときからトルストイを尊敬していた 岩波は、出版をはじめた時から本を作るのに、すべて最高を求めた。処女出版漱石の「こおろ」の時も、岩波が何でもよい物を使いたがるので、漱石や友人たちが心配したという。 岩波は日本人が中国人のためによい仕事をしているときけば、その人々を激励せずにはいられなかった。 岩波はいつも金の巻尺をポケットに入れていた。 「岩波さんに本を出してもらいたいと思うときには、この本は立派な内容だが売れないだろうといいさえすればよい。岩波さんはそれをきくときっとその本を出そうという。、、」(小泉信三) 仕事始めの日には社員に短いが心のこもった挨拶をした。 岩波は何か困難なことがあると勇気が出、元気になるといつも言っていた。岩波新書創刊の辞。「、、武力日本と相並んで文化日本を世界に躍進せしむべく努力せねばならぬことを痛感する。、、現代人の現代的教養を目的として岩波新書を刊行せんとする。、、、躍進日本の要求する新知識を提供し、岩波文庫の古典的知識と相俟って大国民としての教養に遺憾なきを期せんとするに外ならない。、、古今を貫く原理と東西に通ずる道念によってのみ東洋民族の先覚者としての大使命は果たされるであろう。、、」--------------------------------------ロンドンオリンピックが幕を閉じた。この大会のアスリートの言葉を拾った本や雑誌の特集がでるだろうが、最近見かけた本で拾った世界のトップアスリートたちの名言を記してみる。 ナンバーワンになるには、ナンバーツーであるかの如く鍛えなくてはいけない。(モーリス・グリーン) 汗で溺れた人はいない。(ルー・ホルツ) 勝負は観客から離れたところで決まる(モハメド・アリ) すべては過程だ。結果ではない。(カール・ルイス) 偉大な選手になるかどうかは、努力と生活を律する意志の強さにかかっている。(ビリー・ジーン・キング) がんばれば成功するし、がんばらなければ成功しない。(ブルース・ジェンナー) 一番大事なのはいつも勝てると信じること。そうすれば勝つチャンスが来る。(マルチナ・ヒンギス) 実現してくれと願う人もいれば、実現してくれたらいいのにと夢想する人もいる。そして自ら実現する人もいる。(マイケル・ジョーダン) 「勝ち負けは重要でない」と言った人は、おそらく皆負けている。(マルチナ・ナブラチロワ) 自分でコントロールできないことを排除して、できることに集中するんだ。(カール・ルイス) 金メダルは金でできているわけではない。汗と強い意志、そしてガッツという希少な合金でできているんだ。(ダン・ゲーブル) ファンは、とるに足らない人間にはブーイングをしない。(レジー・ジャクソン) グループの力は、リーダーの力である。(ヴィンス・ロンバルディ) 僕は、まだプレーができると知りながら去る道を選んだ。(マイケル・ジョーダン) 一度あきらめることを覚えたら、クセになる。(ヴィンス・ロンバルディ) 振り返るな。追いつかれる。(サチェル・ペイジ) 他人の人生に影響をもたらしてこそ人生には意味がある。(ジャッキーロビンソン)

2012/08/13

閲覧総数 225

-

-

- 読書備忘録

- 死んだ山田と教室 金子 玲介

- (2025-11-27 17:02:34)

-

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

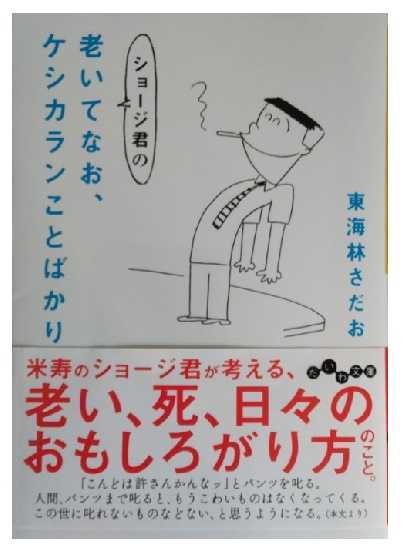

- ケシカラン こともおもしろがれる じ…

- (2025-11-27 10:58:21)

-

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去

- (2025-04-08 00:00:18)

-