-

1

続・今月のエッセイ「AIで書いたエッセイ」

昨日のブログに対して次のようなコメントをいただきました摩擦を起こさないように違う意見を言う方法をA Iに聞けばいいかもしれませんねいや、ごもっともです前回はなにしろAI初体験でそこまで気が付きませんでしたあらためて今日その質問をぶつけてみましたこれが回答ですいい質問だね!🦊 日本社会で自由に意見を言い合える文化を育てるには、いくつかの工夫と変化が必要なんだ。以下のような方法が考えられているよ:🗣 自由な議論を促すための方法1.教育にディベートを取り入れる学校教育でディベートや討論の機会を増やすことで、子どもたちが「意見の違いは悪いことじゃない」と学べるようになるんだ。論理的に考え、相手の意見を尊重する力が育つよ。2.「agree to disagree」の考え方を広める これは「意見が違っても、お互いを尊重して共存しよう」という姿勢のこと。日本ではあまり馴染みがないけど、これがあると議論が対立ではなく、理解を深める手段になるんだって。3.企業文化の見直し職場でも「上司に逆らわない」「空気を読む」が重視されがちだけど、異なる意見が歓迎される環境をつくることで、創造性や問題解決力が高まるんだ。たとえば、会議で「反対意見を出す役割」を設けるのも一つの手だよ。4.家庭での対話を大切にする親子の間でも意見交換をする習慣をつけると、子どもが自分の意見を持ち、他人の考えを尊重する力が育つんだ。親が「正しい答え」を押しつけるのではなく、一緒に考える姿勢が大事だね。5.SNSやメディアの使い方を見直す感情的な対立ではなく、建設的な対話を促すような仕組みやキャンペーンを展開することで、ネット上でも健全な議論ができるようになるかも。こうした取り組みを通じて、「和を乱さない」ことと「意見を交わす」ことが両立できる社会に近づけると思うんだ。 どう思う? もし自分の周りでこういう変化を起こすとしたら、どこから始めたい?🌱(ボク)やはり長年の習慣を変えるのは簡単ではなさそう。 国民の意識改革以外に特効薬はなさそうな気がする。うん、その通りだね。長年根付いた文化や価値観を変えるのは、まるで山を少しずつ削っていくようなもの。すぐに結果が出るわけじゃないし、時には「空気を読む」ことが美徳とされる風土に逆らうのは勇気がいる。でも、だからこそ「意識の変化」が鍵になるんだよね。ただ、意識改革って「みんなで一斉に変わろう!」っていうよりも、一人ひとりの小さな行動の積み重ねが大きな波になることもあるんだ。たとえば…会議で「それ、いい視点ですね」と誰かの意見を肯定する家族や友達との会話で、違う意見を聞いたときに「なるほど、そういう考え方もあるね」と受け止めてみるSNSで誰かの意見に反対するときも、感情的にならずに丁寧に伝えるこういう小さなことが、じわじわと「意見を言ってもいい」「違っても大丈夫」っていう空気を育てていくと思うんだ。それに、若い世代の中には「もっと自由に話したい」「多様な意見を聞きたい」って思ってる人も増えてるし、少しずつ風向きは変わってきてる気もするよ。 ミカの仲間たちともよく話すんだけど、変化って、風が吹くようにじわじわとやってくるんだよね🍃ところで、こういう話って、身近な体験とつながることも多いよね。最近、意見を言いにくかった場面とかあった?それとも、逆にうまく伝えられた経験とか?*この問題についてはこの辺でやめときますとにかく、AIはどんな事ができるのか実際に利用しながら要領を理解するのが先決のようです

2025/11/27

閲覧総数 130

-

2

今月のエッセイ「AIで書いたエッセイ」

11月9日の当ブログ記事「議論なしの多数決」ーAIを使って書いたエッセイと内容が一部重複しますがこの記事をエッセイにまとめましたので改めて投稿します「生成AI」を使うのはとにかく初めての体験なのでまだまだ分からないことが多いのは当然であり応用は今後の課題ではあるが初の体体験談としてご一読いただければ幸いです「AIで書いたエッセイ」 最近よく耳にする「生成AI」を使ってエッセイを書いてみた。使用したのはWindows11に付属しているCopilot(コパイロット)という生成AIである。 なにしろ初めてのことなので、どのように進めればよいのか、まったく見当がつかない。とにかくやってみよという一心である。しかし案ずることなくエッセイはできた。その経緯と完成した作品を紹介する。 以下はコパイロットとの主なやり取りである。全文を表示すると長くなるので要旨のみとした。「エッセイを書きたいので例文を作成してほしい」というと、「読書の大切さ」と「環境問題について」というテーマで二つの例文を提示した。この間わずか数秒である。続いて、どんなテーマで書きたいかと問うので、ボクは以前から気になっていた「議論なしの多数決」と答えた。 相手は「なるほど、これはエッセイにすると面白い題材になります。」といって即座に例文を提示した。そして「学校生活、地域社会、政治など具体的な場面に結びつけると、さらに説得力のあるエッセイになります。」と付け加える。 そこでボクは「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄は、言論を侮り熟議を嫌う議会の様子を「我が国には表決堂ありて議事堂なし」といった、という新聞のコラムで見かけた文章を入力した。 相手は「素晴らしい引用ですね!」とほめることも忘れない。この言葉の意味や歴史的背景を説明してくれるのもさすがだ。「この言葉を使ってエッセイを仕上げてみますか?」という。 ボクは「これは政治の話であるが、身近なところでも同じ傾向がみられる。結局のところ日本には議論をするという土壌が確立していない。それは周りとの摩擦を避ける日本的な同調の気風が影響していると思う。」と答えた。 相手は「地域社会」や「職場」など具体例をもっと掘り下げて加えますか。それともこの流れで、完成版のエッセイをまとめてみましょうか。」と問う。 そこでボクは、やはり具体例などを加えて少しくだけた内容にしたい。 ①提案そのものが思いつき程度であること ②提案理由や根拠がはっきりしていない ③多数決ではボスの顔色を見ている ④議論の習慣(ディベート)は子どものころから育てることが必要 ⑤複数案を比較検討することも必要です、と答えて完成したのが以下の作品である。要した時間は全部で十五分くらいだった。 とにかく相手の反応は早い。問題はこちらの意図や要求をいかに的確に伝えるかにかかっている。それも慣れればよりうまく対応できるようになるだろうという気がしている。 「議論なき多数決」 「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄は、議会の様子を「我が国には表決堂ありて議事堂なし」と批判した。議論を尽くさずに多数決だけで物事を決める姿勢は、政治の場だけでなく、私たちの日常にも広がっているように思う。 例えば職場や地域の会議では、提案そのものが「思いつき程度」で出されることが少なくない。理由や根拠がはっきりしないまま「とりあえずやってみよう」という雰囲気で進み、結局は多数決で決めてしまう。ところがその多数決も、実際には「ボスの顔色」をうかがいながら票を入れることが多く、純粋な意見表明とは言いがたい。 こうした状況の背景には、日本社会に根強い「摩擦を避ける同調の気風」がある。異論を唱えると場の空気を乱すと見られがちで、議論そのものが敬遠される。だからこそ、子どものころからディベートの習慣を育てることが必要だと思う。議論を通じて「なぜその提案が良いのか」、「他の案と比べてどうなのか」を考える力を養うことが、社会全体の意思決定を豊かにするはずだ。 また、複数案を比較検討することも欠かせない。ひとつの案だけを出して「賛成か反対か」で決めるのではなく、いくつかの選択肢を並べて議論することで、より納得感のある結論に近づける。議論を恐れず、意見を戦わせることこそが民主的な意思決定の本質である。 議論なしの多数決は、政治の場だけでなく、私たちの身近な生活にも浸透している。提案の根拠が曖昧なまま、ボスの顔色を見て決めるようなやり方では、真の合意形成には至らない。尾崎行雄の「表決堂ありて議事堂なし」という批判は、今なお私たちに問いかけている。摩擦を恐れず議論を重ね、複数案を比較検討する習慣を育てることが、より健全な社会を築く第一歩なのではないだろうか。(2025年11月)

2025/11/26

閲覧総数 225

-

3

黒柿(黒実柿)

先日、カミさんの両親の墓参りで千葉県八街市を訪ねた時のこと「黒柿」なるものにお目にかかった義妹が食べて「渋い!」と言ったのでボクは食べるのをやめたその場でGoogle検索熟すまで待つか焼酎で渋抜きをするとあったので、少しもらって帰り焼酎で渋抜きをして食べた渋が抜けて甘くなっていた木は高さ30mにもなり家具などに利用される希少価値があるということもわかった黒柿の果実は「黒実柿」という名前で知られています。一般市場ではあまり出回っておらず、10月~11月ごろにまれに道の駅などで見かけられる程度です。重量は100g程度と小ぶりで、頭頂部はとがっています。果皮は黒色でツヤがあるのが特徴です。果肉の色は一般的な柿と同じオレンジ色で、味は完熟すると糖度が高くしっかりと甘みを感じられます。(中略)渋みがある場合は、渋抜きしてから食べる方法もあります。ヘタの柄の部分とまわりの葉を切り取って少し穴をあけます。焼酎を染みこませてから密封状態で10日ほど置いておきましょう。(中略)黒柿の木の見た目は一般的な柿と同じなので、見分けがつきにくいです。木質はとても硬く加工しにくいですが、樹齢100年以上になると心材に墨のような縞模様がはいることがあり、和家具や建築材、工芸品などの観賞用として珍重されています。とても希少な黒柿の木材のなかでも、孔雀杢(くじゃくもく)とよばれる、黒い模様に緑色の縞がそって入った状態が最高級です。(BOTANICA)のサイトより

2023/10/31

閲覧総数 794

-

4

楽歩会下見「伏見の酒蔵と歴史散歩」

7、8月の二か月夏休みをした楽歩会9月から再開、本日はその下見で本番は9月30日本日の参加者は17名下見で17名は多くてびっくりさすがに猛暑、酷暑は収まって時折、吹きすぎる風も気持ちよく全員、最後まで完歩したボクも8、9月は帯状疱疹にかかったこともあり畑への往復以外、ほとんど歩いていないので心配したが何とか歩けてホッとしている御香宮にてコース説明コース:近鉄・桃山御領駅→御香宮→魚三楼・銃弾跡→会津藩駐屯地跡→月桂冠記念館→長建寺(閼伽井)→竜馬とお龍、愛の旅路像→伏見口激戦地跡→寺田屋→油懸地蔵(芭蕉句碑)→竜馬避難の材木小屋跡→黄桜・伏水蔵(見学)→京阪・中書島駅(7Km)伏見は過去にも何度か歩いているが今日は今日で新しい発見もあった御香水(御香宮)伏見は銘水の地、今日のコースにも長建寺の閼伽井など数か所あったボクはこういうのはすべて味見をする長建寺山門(竜宮門)龍馬とお龍、愛の旅路像寺田屋事件の後、坂本龍馬の負傷療養のため鹿児島周辺の温泉をお龍と二人で巡りました。これは日本初の新婚旅行とされています。その旅行の出発点が、ここ寺田屋浜と言われているそうです。黄桜・伏水蔵の見学見学コースの最後にはレストランとお土産コーナーが待ち構えているボクもビールとお酒を買ってしまった!

2025/09/19

閲覧総数 1050

-

5

楽歩会10月例会「初秋の法隆寺・斑鳩三塔巡り」下見

本日は参加者五名で表題の下見を実施初秋の雰囲気が漂う奈良路を歩いたコース:JR・法隆寺駅→天理軽便鉄道跡→成福寺跡・聖徳太子飽波葦垣宮伝承地→上宮遺跡公園→中宮寺跡→法起寺→法輪寺→法隆寺→法隆寺ⅰセンター→JR・法隆寺駅(7.5km) 駅周辺の一部を除いて鉄筋コンクリートの高層建物を見かけない田園が広がるコースである斑鳩三塔は法起寺、法輪寺、法隆寺の順に歩いた法起寺、周辺はコスモス畑が多く季節感を満喫できる法輪寺民家の屋根越しに見る法隆寺五重塔天理軽便鉄道軌道跡天理軽便鉄道(法隆寺線)が軌間762mmの軽便鉄道として新法隆寺駅 - 天理駅間を1915年に開業させたのが始まり(国土交通省近畿地方整備局のサイト)これは今回初めて知ったことです中宮寺跡から法起寺にかけてはコスモス畑が広がり秋空の下に色とりどりのコスモスを楽しめる本番は今月の28日、ちょうど満開の時期となりそうです上宮遺跡公園(かみやいせきこうえん)聖徳太子が住んでいたという言い伝えが残っている土地にある奈良時代の大規模な遺跡群跡を整備した公園法隆寺ではおなじみ柿食えば・・・正岡子規の歌碑以上、秋の一日を満喫した本日のウオーキングでありましたこのコース、本番は10/28(火)楽歩会のみなさんの参加をお待ちしています

2025/10/17

閲覧総数 956

-

6

不動の滝と桃尾の滝

昨日のドライブで訪ねた滝二カ所不動の滝(宇陀郡御杖村神末)と桃尾の滝(天理市滝本町)の紹介です三峰山登山道・登リ尾コースから不動滝コースへの分岐に駐車場があり10分ほど登ったところにある不動の滝(宇陀郡御杖村神末)、落差約21メートルの滝県観光協会のサイトには「冬期には、氷結することもある」と書いてある周りの岩は苔むして水しぶきが飛んでいる滝独特の雰囲気、何度味わってもいいものだこの滝は落ち口のあたりまで登りこのように上(横)から眺めることが出来るこういう滝は珍しいと思う三峰山には樹氷を訪ねて何度か登っているがこの不動の滝を見た記憶がない多分このコースは歩いていないのだろう次は桃尾の滝国道25号に賑やかな標識があったここから500mほど狭い道を入ると滝のすぐそばの駐車場に到達する桃尾の滝(もものおのたき・ 天理市滝本町)こちらは落差が約23m先の不動の滝とほぼ同じであった現地にあった案内板元禄元(1688)年には松尾芭蕉もこの地を訪れている名刹です。地元では古くから布留の滝として親しまれ春は新緑、夏は納涼、秋は紅葉と四季折々の姿が楽しまれています。滝壺の左側には鎌倉時代中期の作である不動三尊磨崖仏や南北朝時代前期の作とされる如意輪観音と不動三尊の石仏などがあり、当時の面影が残る。(天理市観光協会のサイトより)残念なことに不動三尊磨崖仏や如意輪観音と不動三尊の石仏は見逃してしまった(笑)滝から500m、急な坂道を上ると大親寺がある娘とカミさんは途中で引き返したのでムコドノと二人で訪ねたしかしあまり見るべきものはなかった大親寺案内板ドライブの途中、通りかかった天理ダム天理駅を起点に、桃尾の滝から大国見山を巡る15キロのハイキングコースがある近いうちにこのコースを歩いてみようと思う

2020/07/24

閲覧総数 673

-

7

四字熟語・越鳥南枝(えっちょうなんし)

先日のJR福知山線・廃線敷ウォークJR武田尾寄りの場所に親水広場があるそこに「越鳥南枝」と刻んだ碑がありその碑から四文字熟語を一つ勉強した越鳥南枝(えっちょうなんし)故郷を懐かしみ忘れがたく思う気持ちのたとえ「越鳥」は中国の南方にある越の国から渡ってきた鳥「南枝」は南に向かって伸びている木の枝南方にある越の国から渡ってきた鳥は南に向かって伸びている木の枝に巣を作るという意味から「越鳥は南枝に巣くう」を略した言葉なるほど、熟語の意味は理解できた故郷を思う心は古今東西、同じいいことですねえ!碑の裏面、説明文これを読むと、当地で土木工事に携わり犠牲になった朝鮮の労働者を悼む碑であることも理解できたなお、関連した記事などにわか勉強の結果をメモとして付記しておこう日本では、地域に残る朝鮮人の歴史の跡を認めない、隠す、ということが数多くあります。朝鮮人が日本の各地域で働きいのちを亡くしたという歴史の事実がそこに住む人たちの地道な努力で明らかにされ、碑に刻まれた名前がかれらが生きた時代の歴史をのちの世代に伝えていきます。また朝日新聞デジタル記事にもこの碑についての説明があった 武庫川沿いの一角に、2020年3月26日につくられた高さ2メートルほどの石碑が立つ。宝塚市外国人市民文化交流協会の金禮坤(キムイェゴン)さん(88)が近藤さんに提案し、有志からの募金などで建立を進めた。1929年の旧国鉄福知山線改修工事の犠牲者とされる2人と、14年からの導水トンネル工事の犠牲者とされる3人の朝鮮半島出身の労働者の名を刻んだ碑だ。 碑の建立は、犠牲者のことを調べて著書に記した在日コリアンの故・鄭鴻永(チョンホンヨン)さんら、現場付近で追悼してきた人たちの願いだった。 表には故郷を懐かしむ意味のことば「越鳥南枝」と彫られた。裏面には「地域の生活に重要な役割を果たしている水道や鉄道の建設現場で犠牲になった五人の方々を悼み、事故を忘れず後世に伝えてゆくために」とあり、中川智子市長(当時)の書による「悼」の字も彫られている。 近藤さんは今年2月に急逝した。3月26日、冷たい雨の中、近藤さんの長男、卓海さん(37)が父の遺影を抱き、3人の子どもとともに碑の前で黙禱(もくとう)した。満福寺の足立智教さんらも訪れ、手をあわせた。犠牲者への追悼の思いは受け継がれてゆく。(中野晃)*(関連事項)越鳥南枝に巣くい、胡馬北風に嘶く(えっちょうなんしにすくい、こばほくふうにいななく)故郷の忘れがたいことのたとえ。中国南方の越の国から北国へ渡った鳥は樹木の南側の枝に巣をかけ、北方の胡の国から来た馬は北風が吹きよせると故郷を想って嘶(いなな)くとの意から。『文選』の古詩「胡馬は北風に依り、越鳥は南枝に巣くう」による。単に「越鳥南枝に巣くう」や「胡馬北風に嘶く」ともいう。最後までお付き合いいただきありがとうございました!*昨夜、高松から帰省した息子夫婦が庭木の剪定をしてくれた!

2022/10/08

閲覧総数 454

-

8

隣の自治会の文化祭

隣の三陽台自治会の文化祭見学この自治会は毎年秋に開催している同上絵画や書のほかに凝った作品も出ている楽歩会のメンバーなど顔見知りの方々にもお会いできた絵を描く、書を書く、ものを作るそれを鑑賞するのもまたいい*最近の三日間で玉ねぎの苗を植えエンドウなど五種類の豆の種も播いた畑仕事もあとは冬野菜の収穫を待つだけ年内の仕事はこれで一段落である

2025/11/23

閲覧総数 171

-

9

カボチャとトウガン

我が家の畑には二か所の斜面があるそこを利用してカボチャとトウガンを作るこれはカボチャ、以前は竹製の棚を作っていたが、最近は直接地面を這わせるつまりは手抜き(笑) 葉が茂ってカボチャがなっているかよくわからないので棒切れでかき分けて見ると、葉の陰で何個か確認できた庭のコンポスト付近から一人生えアジサイの近くにも出現こちらはトウガンカボチャと同じに斜面を這っている葉をかき分けるともう大きくなっている40センチもあり、すぐにでも収穫できそうだ無理に探さなくてもいずれつるを引っ張るとずるずるとつるにくっついて出てくるそれはわかっているが、気になるので今日のように、時間がある時に探してみる(笑)

2022/08/03

閲覧総数 176

-

10

12月楽歩会と懇親会

今年最後の楽歩会は交野山麓の白旗池へ引き続き12時からは懇親会(楽話会)参加者33名で盛大に!スライドショーで一年の活動を振り返る今年初めのころの会も何か遠い昔のような気がするのはどうしてなのかお楽しみ抽選会の景品は会員の持ち寄り最後にはみんなで元気よく歌を歌って解散しました楽歩会は今年でちょうど10年経過区切りの年になりましたいつまで続けられるかそろそろ選手交代を願いたいなあ!

2023/12/09

閲覧総数 194

-

11

庭の花 「ナツズイセン(夏水仙)」

ナツズイセン(夏水仙)ヒガンバナ科別名、リコリスのほかにハダカユリ(裸百合)、ケイセイバナ、ツツラ、ピーピーグサなどというのも見つかりました春にスイセンよりはかなり幅広の葉を伸ばしやがて枯れてしまいますいま、花の時期には葉はすっかりなくなり茎だけを伸ばして花をつけています近くで黄色の花を咲かせているのは先日紹介したばかりのトウガンです(→☆)サフランモドキ(サフラン擬)、ヒガンバナ科別名、ゼフィランサス6/13のブログで紹介しました(→☆)その後も次々に花を咲かせています

2017/08/10

閲覧総数 548

-

12

「折々の言葉」、最も賢い処世術?

朝日新聞、本日の「折々の言葉」は興味深い最も賢い処世術は社会的因襲を軽蔑しながらしかも社会的因襲と矛盾せぬ生活をすることであるこれは芥川龍之介の『侏儒の言葉』からの引用だという『侏儒の言葉』は芥川龍之介の名言集である芥川龍之介の文章は難しい、「最も賢い」などと言うがこれは逆説で、このような処世術を非難しているのだろうボクは今、かなりその因習が強く残る田舎に暮らしているこれを読んだとき、恥ずかしながらこれは定年後のボクの生き方そのものだと思った定年になった時会社生活から解放されてこれからは自由だやりたくないことは出来るだけ避けて自分がやりたいことだけをしようと、決心したのだった自由に生きるためには出来るだけ拘束を避けねばならない社会的因習なるものに囚われては自由は確保できない周りの社会とは、つかず離れず一定の距離を置いて従っているようなふりをしながら自由を確保するそれで悪くない、今の生活は自分が望んだ通りやりたいことをやってほぼ満足しているのだから鷲田さんのことばは以下の通り社会の歪(いびつ)、もしくは不全を、憂い顔でしかも自身は安全地帯に身を置いたまま批判するというのは、“批評家”の偽善であり狡知であると作家は自戒の念を込めつつ揶揄(やゆ)するだが、噂話のような情報を基ににぎにぎしく同時代の政治を嘆く現代人も、意識せずしてこの“批評家”の列に連なっているのだろう。『侏儒の言葉』から。(鷲田清一)これは相当に手厳しい「作家は自戒の念を込めつつ揶揄する」の部分は理解できるが「“批評家”の偽善であり狡知である」とか「同時代の政治を嘆く現代人も、意識せずしてこの“批評家”の列に連なっているのだろう。」このあたりになるともうボクの単純なる脳では理解することができない

2019/03/02

閲覧総数 934

-

13

「ツンデレ」ってわかりますか?

知人から「ツンデレ」という言葉を聞いたわからない、なにそれ? って感じ皆さんはご存知すか?ツンデレは、特定の人間関係において敵対的な態度と過度に好意的な態度の二つの性質を持つ様子、またはそうした人物を指す(ウイキペディア)女性の性格や行動の傾向の一つ。普段はつんつんと無愛想な女性が、特定の男性と二人きりになると、でれっと甘えてくるさま。または、普段は無愛想な女性が、時折甘えた行動をとるさま。(コトバンク)ツンデレとは、元々は普段は「ツンツン」して取っ付きにくいが、特定の条件下になると「デレデレ」とするような、そんな感じの意味で使われていた。だが、本当はその人の事が好きなのに「恥ずかしいから」とわざと「ツンツン」とした態度を取るような「天の邪鬼」を指す事もあり、アニメ等ではこっちの方が主流となってしまっている。最初の定義からするとこれは誤りであるという声もある。(ピクシブ百科事典)WEBサイトで調べると概略このような意味であるらしいアニメの世界でよく使われているのだろうか、とにかくツンデレという言葉からこの意味を想像するのは至難の業なんとなくわかったけれど実際に使う場面はなさそうだそれにしても世の中には理解困難な言葉があふれている

2021/01/27

閲覧総数 223

-

14

今週の朝日歌壇

春の野を底辺としてやわらかな台形をなす雲雀の動線 (丸亀市)金倉 かおる。上昇し踊り場をへて下降する雲雀のえがくかがやきの線 (丸亀市)金倉 かおる上の二句は同じ作者の雲雀を詠んだ歌それぞれ別の選者から選ばれていたヒバリの動線が台形だなんて思いもしなかったですね台形の底辺は草むらで上辺は踊り場?踊り場は空中でのホバリングをそのように見立てたのでしょうか二句とも雲雀の生態をうまく詠んでいると感心した近年はねぐらとする麦畑が減少して姿を見かける機会が減ってしまった*ウィキペディアにはヒバリの別名がたくさん紹介されているそれだけ身近な存在であったということでしょう告天子(こうてんし)叫天子(きょうてんし)天雀(てんじゃく)、姫雛鳥(ひめひなどり)噪天(そうてん)、日晴鳥(ひばり)どれもあまり聞いたことがありませんヒバリのさえずりを日本語に置き換えるとフィチフィチフィチ ピージョルピー チョフチョフチョフピージュルジュル日一分、日一分、利取る、利取る、月二朱、月二朱となるのだそうです、愉快ですねヒバリを歌った大伴家持の歌が万葉集にあるうらうらに照れる春日に雲雀上がり心悲しも独りし思へばこちらは松尾芭蕉永き日を囀り足らぬひばりかなヒバリがさえずるのんびりとした春の日がボクは好きである*こわかったかいけつゾロリのどうくつに入った みたいなCTけんさ (奈良市)山ぞえ そうすけ弟のおでこのキズのホッチキス外したらわり算の記号だ (奈良市)山添 葵これは朝日歌壇によく登場する山添姉弟「かいけつゾロリ」のことは知らないけれど洞窟に入ったみたいというのはよくわかるCTやMRIの検査を怖がる大人が身近にいることを最近知ったばかり子どもなら怖がって当たり前かも姉の葵さんは弟のおでこの抜糸跡を割り算の記号と見た、これまた新鮮な発想!*交尾せしこともつぶさに報じられ檻のパンダの 春の 憂鬱 (水戸市)中原 千絵子」人間がうるさく言うプライバシーはパンダにはないのだろうか?

2021/04/11

閲覧総数 246

-

15

新車は愛車に、新妻は愛妻に

新車も乗り続けると愛車になると、言う人がいるなるほど、けだし名言であるその伝でいけば、「車」→「妻」新妻も・・・いずれ愛妻になる??????????????

2021/10/24

閲覧総数 198

-

16

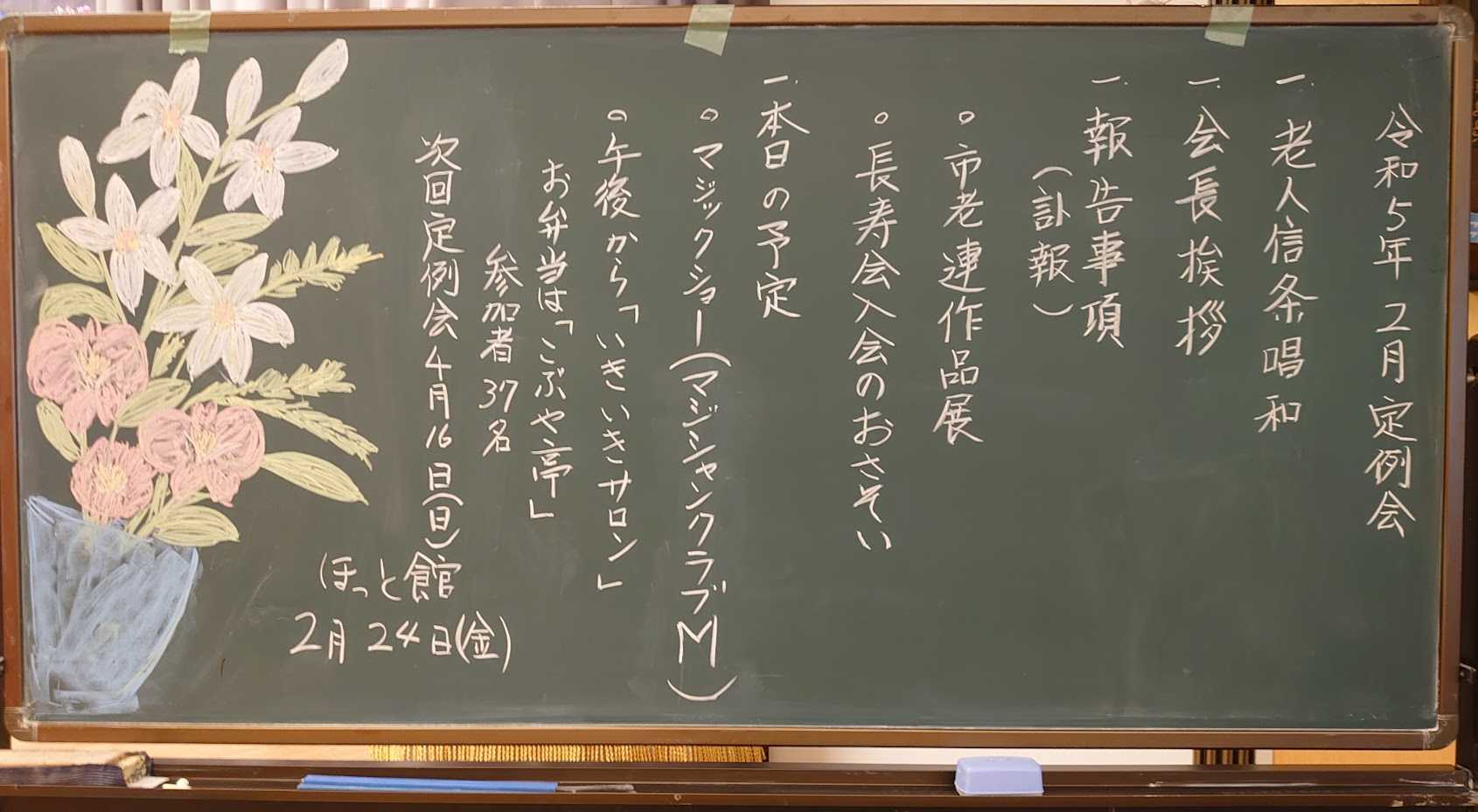

長寿会の定例会

長寿会2月定例会に参加参加者は37名本日のプログラム午前中はマジックショウこれはなかなかうけました無償で出演してくれたの近所の自治会のマジック教室のメンバー午後からは自治会の用事があって弁当を食べてから食い逃げ高齢者、特に一人暮らしのみなさんもこういう居場所があるとお互いにおしゃべりも出来て楽しめると思います

2023/02/19

閲覧総数 103

-

17

八月の花「ぼんさんばな(千日紅)」

庭の千日紅(センニチコウ)ヒユ科センニチコウ属一年草と多年草の両品種がある別名:団子花、千日草、千日坊主千日紅が正しい名前らしいが子どものころからずっとこの花は「ボンサンバナ」であるセンニチコウなどと呼んだことはないなおボンサンは関西弁で坊さんのこと暑さと乾燥に強いので日本の夏に適しているおまけに手間いらずで長期間咲き続けるなんとも結構な花であるこの丸い花は、実は花ではなく「苞(ホウ)」という葉が変化した部分です。千日紅の本当の花は、苞の上に1ミリほどのサイズでひっそりと咲いています。濃い紫や朱色の苞に対して、花は黄色で、小さいながらも目立つ色をしています。「花木図鑑」のサイトより上の説明を読んでもう一度よく見るとたしかに黄色の花らしきものが見えるこんな句も見つかった千日紅ようよう見ゆる黄の小花花の少ない夏季、仏花に重宝する仏壇に 枯れず重宝 千日紅千日香という線香はなかったかな?先日紹介した百日紅とはなにか関係があるのだろうかと調べたが、なにも見つからなかった

2024/08/23

閲覧総数 321

-

18

失敗談二つ

毎年、冬になるとミズナの漬物をつける塩と米ぬかを使うだけの簡単なもので父譲りの漬物であるこの冬もすでに二回漬けた二度目の漬物が塩が効きすぎだとカミさんからクレームがついたもう何年もやっていて初めてのこと次回から気をつけなくちゃ!*三日前に初仕事で畑に出かけた不注意で転んで尻もちをついたその時、元々痛めている右ひざを痛めてしまった右ひざじん帯損傷である病院に行っても湿布をくれるだけと行くのを渋っていたが早く治したいので近くの整骨院に行った階段を下りる時や下り道は歩きつらいが平地ならそれほど苦にならない十分余りの整骨院にも歩いて行ったいずれにしても早く良くなってほしい!

2025/01/10

閲覧総数 278

-

19

一身田寺内町(三重県津市) ≪高田本山 専修寺≫

高田本山 専修寺(せんじゅじ)を訪ねたのはお目当てのウナギ屋さんの開店時刻まで時間つぶしのためであった(10/4)なんの予備知識も持たずに訪ねたが行ってみて驚いた、ワー、ナニコレ!広い敷地に国宝の建物を有する素晴らしい寺院であったおまけにこの地域は専修寺の寺内町で一身田(いしんでん)環濠集落だという環濠集落といえば身近なところで奈良県橿原市の今井町が思い浮かぶ今井町の場合は環濠が部分的にしか残っていないが、当地では幅こそ狭くなったが全周残っているというこんな話をお寺の方からお聞きしてワー、これはすごいところに来たんだ貴重な体験ができたとうれしくなったこう書いているだけでは実感が浮かばない当日の写真を何度かに分けて紹介しようと思う境内案内図(専修寺パンフレット)御影堂(手前)と如来堂(奥)、いずれも国宝妻側から見た御影堂手前は御影堂と如来堂をつなぐ通天橋如来堂如来堂、屋根のマス組・枓栱(ときょう)山門(国宝)・間口20m、奥行9m、高さ15.5m同上同上、迫力を感じますね唐門、重要文化財鐘楼、重要文化財外側四方の柱を内側に傾けた司法転びという形式だというが他ではあまり見かけないと思う沢山の蓮鉢、花の時期だと見ごたえありそう鐘楼の前に山口誓子の歌碑があった同上、説明仏恩はブットンと読むのですねえ本日はこのくらいにしときます!

2025/10/15

閲覧総数 839

-

20

楽歩会10月例会「初秋の法隆寺・斑鳩三塔巡り」

楽歩会10月例会「初秋の法隆寺・斑鳩三塔巡り」秋晴れのハイキング日和、参加者21名下見は5名だったので延べ26名になるコースは下見時と変更なく以下の通りコース:JR・法隆寺駅→天理軽便鉄道跡→成福寺跡・聖徳太子飽波葦垣宮伝承地→上宮遺跡公園→中宮寺跡→法起寺→法輪寺→法隆寺→法隆寺ⅰセンター→JR・法隆寺駅(7.5km)スタートのJR法隆寺駅中宮寺跡のコスモス畑本日の三搭その一、法起寺本日の三搭その二、西門から見た法輪寺本日の三搭その三、法隆寺同上・法隆寺シーズンなのか修学旅行の生徒が目立ったコスモスは三重塔と相性が良かった気になる大リーグのワールドシリーズ時々スマホで途中経過を覗きながら歩いた本日の参加者のみなさん、おつかれさま~

2025/10/28

閲覧総数 776

-

21

身近な山野草

秋が深まってきた家の回りの山野草三種ミゾソバ(溝蕎麦)、タデ科の一年草別名、カワソバ(川蕎麦)、カワッペタソバ(田蕎麦)、カエルグサ(蛙草)カエルタデ(蛙蓼)、コンペイトウグサウシノヒタイ(葉の形が牛の頭に似ている)実や花、葉が食用になるらしい家のそばの共同井戸のそばにあったのを子どものころから見慣れているカエル草と呼んでいた米とぐところみぞそばのいつとなく咲いて種田山頭火 草木塔イヌタデ(犬蓼)、タデ科の一年草別名、アカノマンマ若菜や花穂は天ぷらにして食べられる(まだ食べたことはない)此辺の道はよく知り赤のまゝ 高浜虚子リンドウ(竜胆)、リンドウ科の多年生植物別名、ヤミグサ、えやみぐさ(疫病止草、瘧草)山ふところの、ことしもここにりんだうの花種田山頭火 草木塔

2025/11/08

閲覧総数 106

-

22

大東建託のオーナー会に参加

大東建託のオーナー会にカミさんと参加会場は大阪のホテル・ニューオータニたまたま近所の〇田さんが車で行くというので往復便乗させてもらった会社の現況報告などを聞いて昼食と抽選会の懇親会を楽しんだ最近、我が家は外食の機会が少ないのでちょうど良い機会だった第一部、会社の業績報告等第二部、懇親会懇親会は食事と抽選会三等賞のカタログギフトが当たった

2025/11/18

閲覧総数 244

-

23

身近な山野草

コセンダングサ(小栴檀草)キク科センダングサ属の一年草引っ付き虫の一つ既に実ができているこれがよく衣服に引っ付くヤマハッカ(山薄荷)シソ科ヤマハッカ属の多年草ちょっと見にはアキノタムラソウでも、ちょっと違うかなと調べた同上、花ヒヨドリバナ(鵯花)キク科の多年草花はフジバカマに似ている名前の由来はヒヨドリの鳴く頃に咲くから

2025/11/20

閲覧総数 198

-

24

今週の朝日花壇

意識なく眠る母には新生児微笑のような反応がある(厚木市)本庄 伸子母の晩年、そして臨終のとき同じ感覚を体験したことが記憶に残るペダルこぐ力士の体重受け止めてゆっくり進む自転車がんばれ(東京都)増田 麻美ちょっとユーモラスな歌になりましたそして頑張っている自転車を応援したいその気持ちもよくわかります店員がそこにいるのに注文はタブレットからしかできないなんて(さいたま市)萩谷 則子考えてみれば変なhなしですね最近よく聞く意見(ボヤキ)です社会の仕組みが変わりつつあるのです変化についていくのは易しくはいけれど背に腹は代えられない頑張りましょう(笑)たんぽぽの綿毛地面に漂着しあの子よどうか安産であれ(大阪市)折戸 みおこボクには理解が難しいです。たんぽぽの綿毛と安産の関係が。

2025/11/21

閲覧総数 170

-

25

近所の風景、秋たけなわから冬近しへ

我が家の柿昨年は不作でしたが今年は豊作秋たけなわを感じます皇帝ダリヤダリヤが咲く季節あ、ここでも咲いてるな!数年前は珍しかった花もすっかりおなじみになりました我が家の山茶花が咲き始めました花を見ていると冬近しを感じます

2025/11/24

閲覧総数 137

-

26

芝生に生える雑草の名前がわかった「コニシキソウ(小錦草)」

コニシキソウ(小錦草)、トウダイグサ科の一年草同上夏になると庭のあちこちにこの草が生える地面を這うように茂っているので芝生を刈ってもなくならない仕方なしに手で取り除いている昨日、この草の名前がわかった「身近な雑草の愉快な生き方」という本に出てきたのだコニシキソウ(小錦草)という ついでにWEBサイトで調べるとニシキソウとよく似ているというコニシキソウが北米産の外来種であるのに対しニシキソウは日本の在来種で茎は地面に張り付かずに斜め上に立ち上がるというこの説明なら多分我が家のはコニシキソウで間違いないだろう名前を知りたいと思ったこともない草だがわかればなんとなく気持ちがスッキリする※以下参考までに両者の違いを!【コニシキソウ】北米原産で明治時代に入り込んだ外来一年草地を這う様子はニシキソウと見た目に変わらないが茎がさほど赤くなく、葉の大きさも7~10mmとニシキソウよりやや小さい。これが名前の由来。茎や実に白い縮れた毛が多く生え葉に普通、暗紫色の斑紋が入る。【ニシキソウ】地を這う紅紫色の茎が目に付く分枝しながら10~25cm四方へ広がる葉は7~15mmの長楕円形で普通暗紅紫色の斑紋が入らない枝先の葉腋に杯状花序を数個付ける実は無毛。名前の由来は、茎の赤と葉の緑を錦に例えて、あるいは「二色草」が変化した等【オオニシキソウ】(10/09追記)北米原産の外来種で、茎は淡紅色、上記2種のようには地面を這わず分枝しながら20~40cmの高さに立ち上がる葉も1.5~3.5cmと大きく、これが名前の由来葉に暗紫色の斑紋が入るものも、入らないもんも見られる茎と実は無毛で、実は綺麗な赤紫色に熟す白い花弁のように見えるのは、腺体の付属体だそうだ。************************コメントで、オオニシキソウもあるよとけん家持さんから教えていただきましたコニシキソウを書いてオオニシキソウを書かないのは片手落ちというものでした

2020/10/08

閲覧総数 7853

-

-

- ★シーバス(スズキ)★

- バチシーズン終了、成績はどうやった…

- (2025-06-11 00:32:53)

-

-

-

- ウォーキング

- サポーター ~11/27の日記~

- (2025-11-28 07:27:58)

-

-

-

- ☆ルアーフィッシング☆

- 甥っ子君の足となり財布となった日

- (2025-09-21 22:29:02)

-