7月

8月

9月

10月

11月

12月

2020年06月の記事

全1件 (1件中 1-1件目)

1

全1件 (1件中 1-1件目)

1

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-

-

-

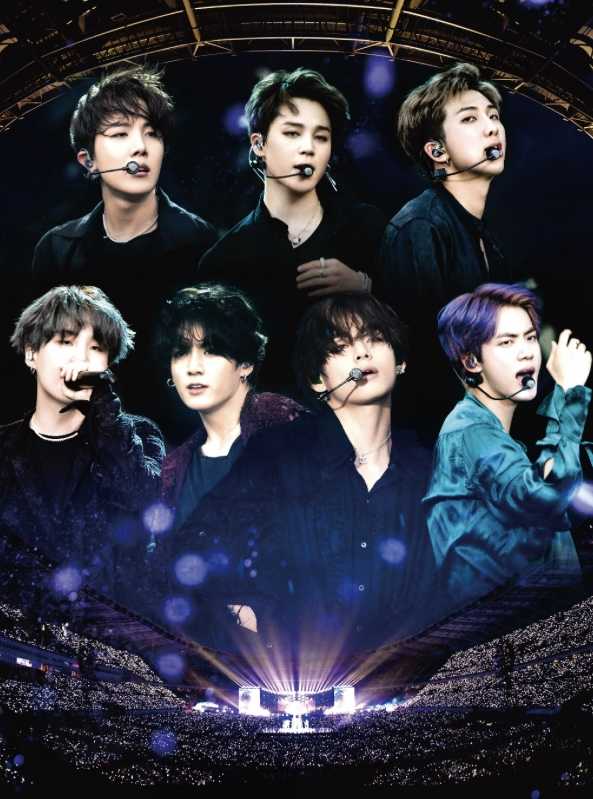

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- ライブ・コンサート

- 明日開催・モンゴル音楽コンサート@…

- (2025-11-23 09:00:06)

-

© Rakuten Group, Inc.