全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

駒大苫小牧甲子園出場おめでとう!

暑い日が続いております。取締役会が近いのでバタバタな仕事状況です。今年も駒大苫小牧が夏の甲子園出場を決めました。関係者の方々おめでとうございます。今年のチームは、三年前に初優勝した時のチームに似ていると感じます。絶対的なエースがいない中、継投で勝ち上がりました。他校が『名前負け』しているのかなと思っておりましたが、やはり、夏の大会までには全国レベルのチームに仕上げてきます。選手層もさることながら、指導方法は一度学んでみたいと思います。北海道の野球を日本ハムとともに盛り上げてくれており感謝しております。今年も甲子園での活躍を期待しております(笑)

2007年07月27日

コメント(62)

-

駒大苫小牧高校

今日はなんだか肌寒い札幌です。夏の甲子園を目指して、札幌円山球場で、南北海道大会がおこなわれております。駒大苫小牧は今年も優勝候補の一角で、ベスト4まで勝ちあがっております。昨年は、北照高校との準決勝戦を見に行きました。記憶では、北照高校の植村君(日ハムドラフト三位)とマー君の投手戦だったような気がします。事実上の決勝戦みたいな雰囲気で、試合は3対0でした。駒大苫小牧は、マー君に注目が集まっていましたが、攻撃力、守備力どれをとってもナンバー1の貫禄が漂っていました。北海道のチームって、駒大が優勝するまでは、やっぱり全国レベルではなかったですし、ここ数年は駒大の活躍に感謝しております。駒大苫小牧の打撃練習で有名なのが、『マシンガンティー』です。これは、1.5秒~2秒間隔でトスされるボールを打つという練習です。それを繰り返しおこなうそうです。やっぱり、振り込むことで自信を持つこと大切だと思います。守備練習は多分全国的に有名になっている『雪上ノック』ですね。今年のチームは、3人の投手の継投と総合力で勝ちあがっている様子なので、私個人的には極端な強さは感じられません。でも今年も甲子園での活躍を期待したいものです(笑)ちなみに今年のキャプテンは、2年前のキャプテン林君の弟らしいです(笑)追伸・・・北北海道大会は、義父が部長をしていた旭川実業が今日決勝戦に出場します。検討を祈ります(笑)

2007年07月20日

コメント(6)

-

盗塁

今日のテーマは盗塁です。プロ野球において、名捕手といわれる選手の盗塁阻止率でも4割程度です。ということは6割は盗塁されるということです。ただ盗塁する走者はほぼ特定の選手で、大半の選手は一塁で釘付けとなっております。さて、少年野球においても盗塁は非常に重要な戦術のひとつです。普通の走力の小学生であれば、2塁までの盗塁は9割方成功するのではないでしょうか(笑)さて我々指導者は、盗塁のサインを出す前に、何をみているのか。それは、1、イニング間のキャッチャーの送球、2、塁に出てからのピッチャーの牽制球、3、投球モーション(クイックモーション)です。少年野球の場合、この3つが兼ね備えられていることはまれです(笑)よってモーションを盗む=よいスタートができれば、大半は盗塁が可能となります。なかには、足の遅い子もおり、盗塁する自信がない子もおりますが、あえて盗塁のサインを出しても、スタートさえよければ大半はセーフになります。例えば、試合の前半戦、左投手の牽制球で、一塁ランナーが逆をつかれアウトになります。又、たまたま2塁で盗塁をアウトにしたりします。これにより、相手チームは一塁にランナー釘付けとなるケースがあります。でも私は思います。それが1割です。9割は盗塁できます(笑)実際に試合をしていると、一回アウトになっただけで、全く盗塁のしてこなくなるチームがあります。でも我チームに関して言えば、『たまたまの1割です』(笑)すごい肩のキャッチャーが相手チームにいます。でも私は基本的に盗塁です(笑)一人が盗塁に成功すれば、みんなが自信になります。又、少年野球では、1塁3塁は、基本的にありえません。3塁ランナーがいれば、1塁ランナーは全くの無警戒で2塁まで盗塁できるからです。私も一応1塁3塁の守備の時は大声でキャッチャーに指示を出します『2塁に投げてもいいぞ』と。。。ちょっとだけ相手チームを言葉で牽制します(笑)小学生のみなさんどんどん盗塁してください(笑)

2007年07月10日

コメント(6)

-

偶然のアウト

最近、平日は仕事・土日は少年野球に忙しくかなり充実した日々を送っています。ブログだけが充実していません(苦笑)先日の試合で実際にあった珍プレーです。場面は2死満塁です。バッターがワンバウンドのボールを空振りし、三振振り逃げで1塁に走りました。キャッチャーは足元に落ちたボールを一瞬見失い、あわてて拾い上げ一塁に送球しました。それが大暴投です。ボールが転々とし中継が乱れる間に、バッターランナーまでもがホームに戻ってきそうな感じです。そしてバッターランナーがホームに帰ってくる時です。中継からバックホームにボールが返ってきてクロスプレーとなりました。判定はセーフ。4点献上です。ところがそのプレー中にです。隣にいたコーチが『監督、抗議してください』と私に言うのです。私は一瞬何のことかわかりません。(苦笑)聞いてみると、キャッチャーがボールを拾い、一塁に投げる時のステップでホームベースを踏んでいるというのです。確かにホームを踏んでいれば3塁ランナーがアウトでチェンジです。プレーが中断した時点で、私はなにくわぬ顔で、主審に抗議をしました。『ホームベースを踏んだからその時点でチェンジですよね』と。。。それもさりげなくです。そしてわがチームのキャッチャーに『おまえ、ホーム踏んだらチェンジだろ』と。。。。。キャッチャー君もよく理解してない様子で、不思議な顔で『はい』と答えました。相手チームも多分バッターランナーのホームでのクロスプレーでの抗議だと思っております。でも私は普段からクロスプレーでいちいち抗議はしません。というより、ほぼ抗議はしません。主審、塁審がピッチャーマウンド上に集まり、結果アウトの宣告となりました。多分、主審もあとから気づいたか、みてなかったです。(笑)そして恥ずかしながら私もです。(苦笑)そしてキャッチャーもわけがわからずです。大量失点かチェンジかの瀬戸際でした。(笑)子供たちには常々言っています。『次のプレーを考えて守りなさい』と。。。今回は、珍プレーとコーチのファインプレーでした。(笑)

2007年07月09日

コメント(11)

-

親の温度差

今日札幌は朝から雨です。今日のテーマは、『親の意識』です。たぶん少年団を運営していく中でかなり重要な要素となっていると思います。小学生のスポーツ少年団というのは、リトルシニアリーグとか甲子園を目指す高校のチームとかとは明らかに違います。1、野球に興味があり、子供を上手にし、勝つチームを作りたい親。2、野球に興味がなく、子供の体力づくりのために少年団にいれている親。大別すると、この2種類なのでしょうが、少年団は、勝利至上主義ではないため、いろいろな軋轢が生じます。(苦笑)親の協力なしでは運営のできない少年団。2の親は、当番の時以外はグランドに顔は出さず、1の親から『協力的でない』と文句を言われます。1の親は、協力的な反面、あらゆる事に口を出さずにいられなくなってしまい指導者を困らせます。とある地方の少年団の話です。地域柄、親の職業は漁業が中心です。その地域の漁は、近海漁業で、朝早く海に出て昼にはみんな陸に帰ってきます。その親たちが監督・コーチをしており、平日練習も『毎日』です。それはそれは小学生も当然うまくなります。協力的な親御さんがそろっており、運営は申し分ないものと思われます。しかしです。例えば『ちょっとだけやらせてみたいな』と思う親であれば、子供を入団させるかどうか勇気がいる話になってしまいます。我チームは1と2半分くらいでしょうか。それでも、子供は入りたがっているのに『親が大変』という理由から入部できないでいる子供が結構いるみたいです。子供はまだまだ未熟です。反復練習でいくらでも上手になります。要するに練習を毎日やれば上手になります。でも全ての親が毎日練習をして上手になることだけを望んではおりません。小学生のうちにやらなければならないことは野球以外にもたくさんあります。その辺を理解してもらえれば1、2の親と指導者を含め円滑な関係が保てると思います。我チームのテーマは『野球を通じて礼儀を学ぶ』です。だからそこそこの練習で勝ったり負けたりが一番いいのかなと思います。(常勝チームになれない私の言い訳です(苦笑))とりあえず、野球の技術はさておき、『礼儀』は最も念頭においております。あいさつのできるチームって、強くみえますよ。(笑)親のエゴは子供達とは全く関係ありません。親御さんの方々みなさん仲良くしましょう。(笑)

2007年06月28日

コメント(11)

-

キャプテン

1週間の出張でした。肉体的にはかなり楽でした(笑)今日のテーマは『キャプテン』です。最初に理想的なキャプテン像です。1、礼儀正しい2、プレーで他の選手を牽引する。3、練習態度が真面目。 などなどだと思います。しかしです。これが小学生の場合なかなか見つかりません。(苦笑)プレーは上手でも、普段の練習態度がだめだったり、又、真面目だけれどあまりにも上手でなかったりとなかなかみつからないものです。例えばですが、4番ピッチャーの子をキャプテンにします。チームはその子のワンマンチームになってしまいます。試合になりその子がだめだと連鎖反応で全てが機能しなくなります。下手で真面目な子をキャプテンにします。なんでおまえがキャプテンだとかなんだかんだでいじめの対象にされたりします。数年前のことですが、前監督が『おまえがキャプテンなんだから』といい続けたところ、精神的に耐え切れずやめてしまったケースがあります。今、私が最上級生に言っていることは、『キャプテンの役目は、試合前のジャンケンをチームの代表としてすること。練習時の号令をかけること。』そのほかは最上級生全員が下級生の見本になるようにと教えています。練習中の声だしもキャプテンが率先してやる必要はなく全員でやらせる様にしています。全員が自主性をもって練習に取り組む姿勢が身につくよう努力しています。さて、我チームのキャプテンの決め方です。いつも新キャプテンは、平日お世話になっているコーチと六年生に、次の五年生の中から新キャプテンを決めてもらってます。(笑)やはり子供たちは監督のいる時といない時では練習態度が違います。(苦笑)私自身は、プレー的には中間ぐらいの子にキャプテンをやらせてみんなで盛り上がるチームが一番かなと思っております。みなさんはどうやって決めているのでしょうか?

2007年06月26日

コメント(9)

-

怪我・故障

長い長い土日の二日間が終わりました。合計4試合です。まだ6月だというのに札幌もかなり暑いです。子供たちは元気で、指導者たちはクタクタです。(苦笑)今日のテーマは『怪我・故障』です。指導者にとって、普段の指導よりも最も気を使うところです。私はまず、朝集まった子供たちに『肩・肘・足でいたいところないか?』と必ず聞きます。1、一番悪いパターンです。『子供も親も怪我を言わない』この場合だと本人のプレーを見てもわからないケースがあります。たいていの子供は、親から『たいした怪我ではない』といわれ無理をしてしまいます。2、次に悪いパターン。『子供は痛いというが、親はこの子は大丈夫』3、その次『親は痛いといってくれるが、子供が大丈夫』4、よいパターン『親も子供も怪我の状況をいってくれる』1のケースは問題外の感じがしますが、指導者として一番やっかいなのが2のケースです。たいていの親は、当然ながらわが子の活躍を見に来ています。わが子が出場する試合をみたいがために、わが子に無理をさせます。ただ、やっぱりあくまでも小学生なのです。普段うまい子でも、体のどこかが痛いと集中力に欠け、よいプレーは期待できないのです。そして指導者からの立場では、『今日の試合に出なくても、ベストな状態で次の試合で活躍する』という心構えを、子供・親ともども持ってもらいたいものです。怪我・故障をした子を小学生の時代でつぶしたくはありません。『ベストな状態で試合にだす』そして『ベストな状態でシニア・中学に送り込む』というのが私たち指導者のしなければならないことです。父母の方々には一番理解してもらいたいところです。

2007年06月18日

コメント(8)

-

指導者と息子

指導者として息子が所属しているチームは、なんだかんだいってもやりにくいものです。グランドにいけば全員の指導者です。でも家に帰るとやっぱり息子だけの父親です。指導者としての息子たちへの指示(グランドにて)『ノースリーは基本的には一球待て』親としての息子への指示(家にて)『ノースリーからでも狙え』指導者的立場であれば、当然四死球狙いで待たせるのであるが、親的立場であればやっぱり子供の四死球よりヒットが見たくなります(笑)息子が4年生の時です。ワンスリーから二球続けて見逃しをし三振したことがありました。私は息子に言いました。『おまえフォアーボール狙ったろう?』息子は『うん』と答えました。それから私は息子をしかりつけました。『フォアボールを狙うくらいだったらバットは持つな!』私は子供たちに常々いっています。『せっかくの打席なんだから見逃し三振だけはもったいない』と。。。『打者有利なカウントになっても、打つ姿勢でタイミングは必ずとりなさい』と。。。よって、私は子供たちに『待て』のサインはほとんどだしません。子供によってはノースリーからでも打って凡打をします。それから教えます。『今の球はほんとに好きな球だったかい?基本的に一球待てというには、ヒットを打てる球だったら打ってもいいってことだよ。苦手なストライクは打たなくてもいいんだよ。』凡打をして覚えさせる『好球必打』でした。(笑)

2007年06月13日

コメント(9)

-

バッテイング練習(2)

バッテイング練習第2弾です。先日は、投球を待つ姿勢まででした。今、子供たちはバットを持って、投球を待っている体勢です。そこで私は、『バットのグリップをボールにぶつけなさい』といいます。そして最後までスイングをさせます。バットの先端をまわすという感覚ではなく、『グリップで打つ』という感覚を覚えさせれば大抵の子供は腰の回転とバットが一体となってきます。この時点で子供たちそれぞれにちょっとした修正を加えて、素振りを繰り返し繰り返し行います。これで私のスイング指導はほぼ終了します。かなり急ぎ足の感じですが、『投球を待つ時は、バットは耳の後ろ』、そして、『グリップで打つ』この2点に重点をおいております。ある程度のスイングができるようになった子供たちがいよいよ、実際にバッティング練習をおこないます。ところがです。素振りではできることをボールが前から来ると全くできなくなります。(苦笑)それはなぜでしょうか?それは自分のスイングを忘れ、ボールにバットをあてることに集中するからです。最後の指示です。『空振りしてもいいから、素振りのスイングで!』試合ともなれば、相手チームの監督・コーチは相手打者のなにを見ているのか。それは、スイングです。私もそうですが、相手チームに綺麗なスイングをする子が何人いるかを見ています。綺麗なスイングができる子をより多く育てたいものです。(笑)

2007年06月12日

コメント(3)

-

バッティング練習(1)

やっと長い土日が終わりました。二日間で5試合、監督、コーチは体力的にボロボロです。なんで子供ってあんなに元気なんでしょうか(苦笑)本日のテーマはバッティング練習です。第一段階は素振りです。最初バッティングフォームは全く教えません。(笑)とにかくスイングをより多くさせます。しかしだらだらとした回数もやらせません。一回一回真剣に振らせます。その繰り返しです。子供にはバットを思い切り振らなきゃボールは遠くに飛ばないと教えております。第二段階です。ここに進むまでに子供は、ある程度のスイングスピードがついている前提です。まずは構えです。ここではとにかく楽な姿勢=自然体で構えさせます。結構プロ野球をテレビ観戦している子供も多いです。プロ野球選手のものまねでもよいとしています。(笑)第三段階です。このあたりからが重要でしょうか。軸足に体重を乗せたときの手の位置です。『手の位置は耳の後ろ』です。この点を繰り返し繰り返し教えます。『家に帰ってプロ野球をみてみなさい』といいます。たとえばオリックスのローズ・中日の種田・巨人の小笠原などなど子供たちはよく構えをまねます。(笑)好打者でもみんな構えは違います。だけどです。ピッチャーが投球モーションに入った時=ボールを待っている時』は、全員『手の位置は耳の後ろ』だよと教えております。さてこの辺まで教えて、次の練習に子供たちがやってきます。子供たちは『監督ぅ~、テレビみたら監督の言うとおりだったぁ』とか話してきます。そして私は答えます『そうだろ!だってお前たち全員プロ野球選手にしたいからさぁ!』ちょっぴり、指導者と子供たちの絆が深まる瞬間です。今日は投球を待つ姿勢まででした。まずいっぱい素振りをさせてから修正していく、私独自の指導方法です。(笑)

2007年06月11日

コメント(1)

-

グローブ

少年野球をはじめる子供にとって、グローブは自己負担で購入しなければならない野球道具のひとつです。(といっても親が買うのだが(苦笑))細かく分ければ、『投手用』『キャッチャーミット』『ファーストミット』『内野手用』『外野手用』となります。(内野手用はさらにポジション別にもあります)『投手用』ライナー等の早い打球をキャッチできる様に大きめで、球種がバレナイ様にいわゆる網の部分に隙間がありません。『キヤッチャーミット』説明は必要ないと思われますが、投手の投球をキャッチするのをメインにおかれているグローブです。『ファーストミット』投手からの牽制球、内野手からの送球をキャッチするのがメインで、悪送球をキャッチできる様に最も長いグローブです。『内野手用』キャッチングから送球へ移行しやすいように、小さめ、浅めにつくられているグローブです。『外野手用』フライキャッチをメインに、大きめ、深めにつくられているグローブです。小学生の場合、最初に買うグローブはたいていが『オールラウンド』と呼ばれる、全ポジション対応型のグローブです。指導者として最も困ることは、父母の方々から『うちの息子どこを守りますか?』と聞かれる時だ。指導者側としては、子供たちの可能性を求めて、さまざまなポジションにつかせる。又、多分、中学、シニアに進んでは守らせてもらえないポジションを守らせたりもする。子供たちが一番活き活きするのは、やっぱり自分が希望したポジションを守っている時かなと考え、私は子供の希望をなるべく尊重するようにしている。(常勝チームではないのでできるのだが(苦笑))最近のグローブというのは、カラフルになっているものも多くなっている。ここで『グローブ購入の注意点』をひとつだけ。少年野球の本大会では、ピッチャーは2色以上のグローブは使用できません。ピッチャーをやらせたいと思っている父母の皆様は、無難な色のグローブを購入することをお勧めします。最後に『おーいA君、一試合それも2回の守備をキャッチャーやっただけでキャッチャーミット買ってくるなー!』(わたし的にはキャッチャーを少しやらせてから、ピッチャーにしようと思っておりました。(苦笑)

2007年06月08日

コメント(4)

-

右打ち・左打ち

さて、我チームにも最近、左打ちが増えました。右投げ左打ちの子も当然いるわけで、そういう子供はたいていが親も相応の野球知識をもっており、一般的にいわれている『一塁ベースに一歩半近い』という理由からが大半です。その他聞いてみたところ『左打ちのほうがかっこいい』とか他愛もない理由です。しかし、少年野球では、『一歩半近い』で内野安打が出る反面、ライトゴロで打ち取られるケースが少なくありません。右バッターであれば、綺麗な三遊間のヒットであっても、左バッターともなれば、綺麗な一二塁間のライトゴロでアウトというケースがしばしばみられます。ある左バッターの父親の話です。『センターからレフトに打て。引っ張るな』と子供に指示をしておりました。器用な子供でしたので、いわゆる流し打ちに近い形で当然ヒットとなるケースは増えました。しかし引っ張りをさせなくなった分、長打の本数も激減しました。『親の指導はあくまでも親の勝手』と私は、その子に『引っ張りでライトゴロになってもよい』と指導し続けました。今の結果を求めず、将来を見据えるのであれば、コース別に引っ張り・流しは当然ありの話だと私は思います。父母の皆様へ 『子供を指導者へ預けてください』『悪いようにはしません』(苦笑)

2007年06月07日

コメント(8)

-

球数(たまかず)

プロ野球においても、先発・中継・おさえが確立されている昨今、先発完投型の投手の数は激減している様に思われる。まだ、体のできていない小学生が一試合に投げる投球数は、何球が適正なんだろうか?同じ地区のチームにおいても、監督によってさまざまな意見があります。A監督『うちの子は一日三試合連投しても大丈夫!』 B監督『一日一試合はまかせるが、連投はさせません!』投手というのは、一球投げる度に肩の毛細血管が数本破壊されるといわれております。一試合 10球×7回=70球、15球×7回=105球 を目安と考えた場合、完投すれば少なくとも100球前後は投げている計算になります。 試合前、およびイニング間の投球練習を含めれば、その1.5倍から2倍の投球をしている計算になります。小学校単位でのチーム編成が多いスポーツ少年団においては、好投手が二人以上いるチームは少ないだろうと思われます。そのため、勝利を意識するあまり一人の好投手が連投しているケースが散見されます。私の私見ではありますが、プロが100球で交代する時代です。過保護かもしれませんが一日一試合70球程度が適正かなと思います。肩・ひじは酷使すればするほど消耗するものだとの考えております。小学生の野球は、中学・シニア・高校・大学・プロで活躍するためのきっかけの場です。駒大苫小牧高校で甲子園優勝をし、現在は楽天イーグルスの『マー君』こと『田中将大』君は、中学までキャッチャーでした。古くは、元巨人の『江川卓』投手。全盛期は高校時代といわれております。もっと古くは『雨・雨・権藤・雨・権藤』の『権藤博』投手。プロ入団後のあまりの連投に、選手生命は短かったです。全盛期を小学生時代にしないためにも、好投手といわれる投手ほど大事に育てたいと思っております。

2007年06月06日

コメント(7)

-

ビヨンドマックス

最近、各チームともに、ビヨンドマックスの愛用者が多いように感じます。という我子もビヨンドマックスを使用しております。購入するきっかけとなったのは、私本人が、たかだか草野球において柵越えホームランを3本も打たれるという事実があったからです。それもフラフラっとあがったレフトフライみたいな打球が、なぜか柵越えです。飛距離アップを痛感させられました。我子に購入していうのもなんですが、スィートスポット(芯)も広く、確かにヒットの確率は上昇するのかなとは思います。しかし子供の将来を見据えた時はそれでよいのだろうか?高校に入り金属バット、プロになり木製バットと使用するバットは変わります。芯をはずれ手のしびれを感じる小学生が減っている現状はどうなのかなぁと感じるこのごろです。あくまでも、指導者としての立場からです。親の立場ではやっぱりビヨンド効果によるヒットはうれしいものです。(笑)ちなみに私が小学生の時は、金属バットと圧縮バット(木製)というのが流行っておりました。

2007年06月05日

コメント(5)

-

速球派か?軟投派か?

我チームには、ピッチャーをやっている子が数人おります。小学生の場合変化球がないので、理想的なピッチャーというのは、多分、速球派でコントロールのよい投手ということになるだろう。ただ、それは、あくまでも理想です。我チームの場合、三振をとれる速球派は、いわゆるノーコン。よっていいときはとんでもないピッチングをするのだが、四死球で大敗をするケースも少なくはない。球数も多く守りのリズムも当然悪循環となり大量失点となってしまう。軟投派は、コントロールはよいため、打たせてとるタイプ。リズムがよいためエラーも少ない。しかしここぞの場面で、連打を食らう。私の私見だが大量点を取られないのは、軟投派です。それは、多分野手がいつ打球がきてもよいように集中して、チーム一丸となって守っているからでしょう。野手全員に集中力を維持させるのは、ほんとに難しいものです。

2007年06月04日

コメント(4)

-

デビュー戦

それは、子供が3年生のときの出来事です。野球もまだわからない息子を、当時の監督が途中からライトの守備で起用してくれました。なんとか定位置に到着です。ですが、なんか様子がおかしい。ピッチャーが一球投げるたびに、前に前にくるのです。ついには、セカンドと同じあたりまできています。その瞬間でした。試合中にもかかわらず、息子はベンチ目指して、全力で《ダッシュ》しています。なんとトイレを我慢しておりました。。。結局、その時点で選手交代となり、初打席はおあずけとなりました。当時の監督ごめんなさい。

2007年06月01日

コメント(2)

-

少年野球とは

少年野球にかかわりはじめてはや数年が経過している。さまざまな少年、そしてその親たちと出会い、子供は何を考え、また親たちは何を望んでいるのか、時には楽しく、時には悲しくも感じる今日この頃。いろいろな野球通と意見交換をしたくブログをつくってしまいました。無死二三塁の八番バッター、まだ回は浅い。ベンチ裏では両親が息子に『死んでも打て~』と大声をあげている。『打たせたい、でも多分三振だろう』『スクイズしよう、まずは一点』『でも打たせてあげたい』バッターボックスで少年はサインを待っている。私は結局スクイズを選んだ。試合後、父親から『昨日バッティングセンターで調子よかったのに何でスクイズさせるんだ』と小言。少年は一打点に満足している。中学、高校と上に進むにつれ、日本の野球はバントが重要な戦略となる。小学生のうちから徹底してバントをさせるのか、今しか打てないヒットを期待するのか、非常に苦悩する毎日が続く。指導者として最低限の願いは、子供たちが野球を好きにさえなってくれればいいということだけだ。あくまでも最低限。

2007年05月31日

コメント(2)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…

- ホークスを日本一に導いた小久保監督…

- (2025-11-13 22:51:08)

-

-

-

- GOLF、ゴルフ、そしてgolf

- ⛳️休日です。本日は、ゴルフ⛳️初め…

- (2025-11-19 19:22:13)

-

-

-

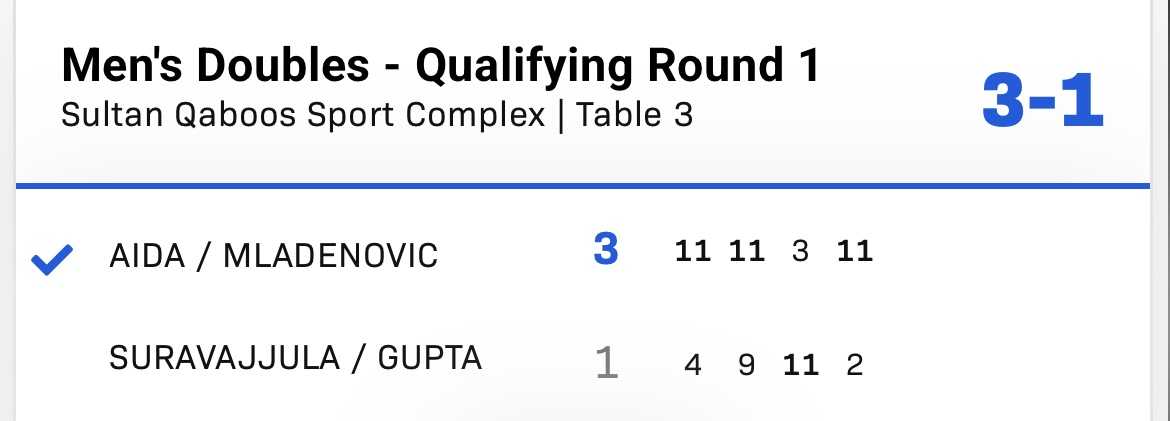

- 卓球パラダイス

- #卓球 #WTT #スターコンテンダーマス…

- (2025-11-19 07:36:01)

-