全108件 (108件中 1-50件目)

-

ブログ、引っ越しました!!

なんと、ブログを引越ししました!!今まで読んでくださったみなさま、ぜひ下記を登録してください!!http://ameblo.jp/pro-active/なぜ、わざわざ引越しなの?と思う方も多いでしょう。私も同じように思いました。実はネットにかなり詳しい友人からのススメでした。ブログも良し悪しがあるようで、私のブログの内容であれば、引越し先のブログの方が、対象読者がピッタリとのこと。うーん、よく分からない。。私:「本当にわざわざ引越ししなければならないの?」友人:「だまされたと思って、やってごらん」私:「そこまで言うならやってみようかなー」数日後、、私:「わざわざやる必要があるのかな、迷うのだけど」友人:「迷うだけ時間の無駄。もう考える必要なし。やってください。」彼いわく、デメリットはないのだから、やればいいらしい。そして、引越しをする決心をしました。実際の引越しなのですが、すでに100エントリーを超えています。エントリーをコピー&ペーストするにはあまりにも大変ですよね。最近はブログの引越しが自動で出来るようですが、調べたところ、このブログから、行き先のブログへは、自動引越し機能はありませんでした。なので、手動で引越し、つまり、コピー&ペーストが必要、ということです。まさか、100エントリーをコピー&ペーストしたの??と思われる方もいるでしょう。さすがに私もそこまで元気がありません・・・。引越しをすすめた友人は、起業していて多くのSOHOのフリーランスの方と仕事をしていて、ブログの引越しのために、とても信頼できる方を紹介してくれるとのこと。で、1エントリー、破格の値段でやっていただけるらしい。。私:「それ、素敵」実際にやってくださったSOHOのフリーランスの方は主婦の方で、ある種内職のような感じみたいです。なので、私:多少のお金を払っても引越しのために時間をかけたくないフリーランスの方:自宅で内職のような感じで仕事がしたいと、需要と供給がマッチしました。なるほど。こんな仕事もあるのね。。その主婦の方はもとSE(システムエンジニア)の方だったので、細かい説明を全くする必要もありませんでした。そして、100のエントリーを数日でクオリティ高く完了してくださいました。Mさん、ありがとうございました。これをもって、3年近く書き続けて、その結果、『「先読み力」で人を動かす』を出版するきっかけになった、このブログの更新を終わりにします。ちょっとだけ感慨深いですね。。今後は、こちらの新しいブログでよろしくお願いいたします。http://ameblo.jp/pro-active/

2008.07.18

-

ブログのススメ2

※「先読み力」にかかわる仕事術、ノウハウ、マインドの話は このブログではなく下記のメルマガに統合することにしました。 「先読み力」を鍛える、メルマガ登録はこちらから---------------------------------------------------------------先日、ブログのススメで、もし書籍の出版に興味があるのであればブログでネタをためることをオススメする話しをしました。今日はその続きです。では、どんなネタのブログを書けばいいのか、に関してお話します。1.購買ターゲットが広いこと仕事術系は、ここにドンピシャになる可能性が高いです。仕事をしていない人はいないわけで、それに悩んでいる人、もっと良くしたいというニーズはなくなりません。それであれば、全ビジネスマンが対象になるエリアになります。それ以外でも、株でも、ネットショッピングでもいいでしょう。趣味の話しでも、下記にはまればもちろんありです。2.周りが真似したくなる次のポイントは、周りの人が「真似をしたくなる」内容です。株でも、10日で1億円儲かった、とあると「えっ」と思うでしょう。(xx日でxx億円、系はすでに使い尽くされたそうです)ネットショップでも同じ話しですよね。もちろん仕事術でもそうです。3.マニアなエリア読者対象が広いにも関わらず、マニアになれるエリアの話しです。自分がかなりマニアだなーと思うものです。人とは違うやり方でやっているものです。これでつらいところは、自分のマニアック度合いを自分ではなかなか知れないところです。なので、「なぜこんなので本になるのだろう」と思えるなら、それがあなたのマニアエリアです。私の場合は、効率化でした。私も人に言われて気が付きました。でも、効率化だけではやはり厳しいです。4.分かりやすい軸で切るこれはブログを書いてネタを溜めながら考えればいいのですが、何の軸で切るか、です。最近よくあるのが「品格」であったりします。「課長の教科書」以降、「課長」が付く本も最近、やたら増えました。xxできる人、できない人も、数年前はやりましたよね。○○力系ももちろんずーと使われていてるのですが、購買対象者にとって、何の話か想像が付きますよね。私の場合は、効率化を「先読み力」と「プロアクティブ」で切ってます。「プロアクティブ」はずーと昔から使っていますが「先読み力」は、執筆活動中に出てきた言葉でいい切り口だったと思います。(プロアクティブを全面に出したかったのですが、それは分からない ということになり「先読み力」を使いました)もちろんこれだけではないですし、中身も重要であることは事実ですが何からどうやって、と思っている方はこんな感じで始めれば分かりやすいと思います。出版業界の裏事情として、出版社は新書を出し続けなければ生き残れないモデルの業界です。何を言いたいかというと、出版社にもよるのですが、編集者1人に対して、1年間で、大体6~10冊の出版の程度のノルマがあります。言い換えると、編集者の方々も使えるネタを日々探しています。企画を持ち込み採用してもらうためにも、まずはネタが必要です。ネタを溜めながら、考えながら進めれる、それが今のWeb社会なのだからまずはブログをはじめてみませんか?

2008.07.13

-

週末のイマイチを解消

※「先読み力」にかかわる仕事術、ノウハウ、マインドの話は このブログではなく下記のメルマガに統合することにしました。 「先読み力」を鍛える、メルマガ登録はこちらから このブログは、日々の出来事、気づきやもうすぐ2歳になる 息子壮輔(そうすけ)の話しなどをゆるーく書いていきます。--------------------------------------------------------子供が生まれて、一緒に遊べるようになってから週末の過ごし方でイマイチなことがあったのですが、今日解消されました。まず、週末だからといって・プロジェクト関連で出勤する必要があることがある・行かなければならない・行きたい、セミナー・勉強会などがある・結婚式、妻の実家、帰省、などはずせないイベントがあるということで、そもそも2日間を自由に休むことはなかなかありません。(セミナー・勉強会は自由では?と妻に言われますが・・)その前提で、何がイマイチだったかというと、・息子と遊ぶ(家族の時間を確保する)と趣味のウィンドサーフィンが 出来なくてリフレッシュできない・ウィンドサーフィンを取ると息子と遊べない(そもそも子育てを放棄してウィンドに頻繁にはいけないが)無理してウィンドを取ってもイマイチでした。それを解消するために今日は、家族で海に行きました。妻は暑い日にわざわざ、さらに暑いところで、、という状況自体があまり好きではないですが、子供は海辺でチャプチャプ楽しめるので、ということで、妻も同意したからです。海に着くと、1時間程度、海辺で子供とチャプチャプ。ヤドカリやちっちゃなカニを捕まえながら、子供には可能な限り自然に触れさせてあげたいなーと再認識しながら遊びました。その後、待てど待てど風吹かず。私がやるウィンドサーフィンはかなりの風が吹かないと楽しめないスポーツなのですが、2時間くらい待ってやっと風が吹き始めました。夕方遅くだったので、実質40分程度しか出来ませんでしたがアドレナリンが出て、大満足。ウィンドの道具を片付けるのも30分はかかるのですが、2歳の息子が手伝ってるふうな動きを見せながら、片付けて終了。(息子は横でウィンドの道具を触ったりしていただけです・・)2つを満たせれてうれしくなってブログに書いてしまいました。妻には次回もぜひ、とお願いしたのは言うまでもありません。

2008.07.06

-

「先読み力」、7刷(増刷6回目)しました!

今日の昼頃、出版社のMさんからTELがありました。昼間にTELがかかってくる時は、今までほぼ100%増刷のお知らせでした。Mさんとしてはいい知らせを早く教えてあげたい、との思いなのでしょう。ありがたいです。そしてやはり、Mさん:「おめでとうございます。増刷決まりました!」もう発売から3ヶ月経ち、勢いも落ちてきて、もうないかなーと思っていたところだったので、かなりうれしかったです。発売当初の勢いは衰えてきたみたいですが、まだまだ売れているみたいです・・。世の中の多くの方に読んでいただけるのはありがたい限りです。「プロアクティブ」を広めたいと思っているのですが「先読み力」が広がってしまっている感がありますが・・。増刷のたびに修正用(次の増刷に向けて、誤字脱字の修正点に対して赤を入れるため)と保存用で出版社から2冊送ってもらえるのですが、7刷(増刷6回)になると、初版あわせて14冊ということになります・・。自分の本を家に何冊も置いておくと、ナルシストな感じがありますが、やはり1刷、2刷、・・・と違う版があるのはなんとも言えないですね。また、すでに何度かお知らせしていますが、「先読み力」にかかわる仕事術、ノウハウ、マインドの話は、このブログではなく下記のメルマガに統合することにしました。「先読み力」を鍛える、メルマガ登録はこちらからメルマガではお知らせしましたが、タイムマネジメントをしてみて、ぶつかる壁に関するQ&Aを、過去のメルマガをまとめて、バックナンバー(特別編)としてまとめました。バックナンバー(特別編)こちらもぜひご覧ください。

2008.07.03

-

ブログのススメ

-----------------------------------------------「先読み力」にかかわる仕事術、ノウハウ、マインドの話はこのブログではなく下記のメルマガに統合することにしました。ぜひこちらから登録していただければと思います。「先読み力」を鍛える、メルマガ登録はこちらから※こちらのブログは、日々の出来事、気づきやもうすぐ2歳になる息子壮輔(そうすけ)の話しなどをゆるーく書いていきます。------------------------------------------------本を出版して以来、知り合いでもし本を出すことに興味があるのであれば、ブログを書くことをススメています。ここ「このブログが書籍化されます!(3月27日発売)」に書いてあるとおり、私もブログがきっかけで「先読み力」を出すことが出来ました。なので、ある程度1つのエリアでブログを書き続けるのがいいと思います。ブログをすすめる理由は、・自分の考えを形式知として見える形に出来る・他人に伝えるために、具体例や分かりやすい表現を考える・1つのエリアの事柄を多面的に見るようになる(ネタを探すため)・年数を重ねると、想像以上にネタがたまる私も正直、文章を書くのが苦手なので、「では今から1冊書いて」と言われてもかけません・・。そういった意味でも、文章が苦手な人でも、1週間に1度のようなスローペースでいいので1つのエリアに関して書き続けることがいいと思います。私の場合も1週間に1度を目標にしていましたが、ひどいときは2ヶ月くらい間が空くこともありました。。それでもまずははじめて、ブラッシュアップしながら続ける、ということが重要です。タイトルもエリアも途中で変えてもいいとも思います。現代のウェブ時代だからこそ、それも可能だと思います。まずは、自分が興味があるネタでブログを始めている、というのはいかがでしょうか?ではどんなネタがいいか?それはまた次回以降、お話します。ところで、会社の知り合いのIさんが以下のブログを書いています。登場するのは、ホンダのロボット「ASIMO」のミニチュア版です。ASIMOがブログを書いている、という設定です。かなりいけてます。こんなのだったり(Doll Festival 雛祭り♪)こんなのだったり(Oh my HEAD!!!! Unbelievable!!!)こんなのだったり(shortbread ショートブレッド)Iさんは英語の勉強のためにブログを使っていて、・毎日書く・日本語+英語を書く・それを面白く書くためにASIMOを使っている・人に読まれることでモチベーションも続くとかの理由だったと思うのですが、毎日書いています。多分、いろいろな意味で結果が出てくるのでしょうね。すばらしいですね。

2008.06.29

-

メルマガ:「先読み力を鍛える」を登録ください

お知らせです。今後、「先読み力」にかかわる仕事術、ノウハウ、マインドの話はこのブログではなく下記のメルマガに統合することにしました。ぜひこちらから登録していただければと思います。「先読み力」を鍛える、メルマガ登録画面というのも、先日、拙著「先読み力で人を動かす」のゲラ(下書き)の段階から読んでいろいろ意見をくれた昔のプロジェクトメンバーと飲みました。その時のメンバーのおかげで、読者の視点を多く盛り込むことが出来たと思っているので、感謝の気持ちとしてのお礼の飲み会でした。(Eさん、Tさん、Aさん、ありがと!)飲みの場で出た話題で出版と同時に始めた「メルマガがいい」というものでした。ブログだと読み損ねてしまうことなどもあることと、メルマガの適度な文章の量がいいらしいです。なるほど。そう思ってくれていたのですね。。なんとなくはじめてしまったので、今後の進め方の方向性も不明瞭だったのでそろそろ止めようかなーとも思っていたところだったのでびっくりしました。そういうこともあり「先読み力」にかかわる仕事術、ノウハウ、マインドの話はメルマガに統合します。ただし、メルマガでは図が使えなかったり、量をあまり多くするべきではないと思いますので、例外的にこのブログに記載します。このブログはどうするのか?もうすぐ2歳になる息子の話しや、日々のくだらない話しなどを「ゆるーく」続けていこうと思います。「ゆるーく」なので、更新頻度も今まで以上に少なくなると思いますが、ご了承くださいませ。時々どうしてるかなー、と興味が沸いたときに訪問ください。「先読み力」を鍛える、メルマガ登録画面下記に、先週発行したメルマガを紹介します。ではでは。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「先読み力」で人を動かす ~リーダーのためのプロアクティブ・マネジメント~ No.8━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「先読み力」の鍛え方 ~ちょっとの量だけ先にやる先読み術~■ 「先読み力」の鍛え方として、 ”ワンポイントQ&A”をお届けします。 今回は先読みするためのちょっとした習慣に関してです。 □質問□ 「ある資料を作成することを計画では2時間にするのですが、 実際には倍近くかかって、先読みできていません。 どうすれば、もっと先読みして予定の時間で終わらせることが できるでしょうか?」 □アドバイス□ 「想定されることは、計画の精度が悪いことだと思います。 では、なぜ精度が悪く先読みできないのか? それは、計画する時の情報が少ないからです。 情報が多ければ多いほど計画の精度が上がります。 そこで、ちょっとの量だけ先にやることをオススメします。 具体的には、計画段階で、資料作成に10分だけ取り組んでみます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ そうすると、どうでしょう。 いざ取り組んでみると「あの情報が必要」だとか、 「こんな目次になるな」「だから想像以上に時間がかかるな」など 脳が動き始めます。 やらない場合に比べて飛躍的に計画の精度が上がります。 それだけではありません。 実際に取り組むのが3日先だとしましょう。、 取り組むまでの3日間、頭の片隅で無意識に資料のことを 考え続けているため、3日間の間に扱った他の資料を見て、 「この資料、情報が使える」などという出会いが生まれます。 たった10分の取り組みで、あなたの潜在意識までもを 使うことで先読み力を飛躍的に高めることができます。 ぜひ、計画段階で10分だけ真剣に取り組んでみてください。」 ……………………………………………………………………………………… 『「先読み力」で人を動かす ~リーダーのためのプロアクティブ・マネジメント~』 ↓↓ アマゾンへのリンクはこちら ↓↓ http://k.d.combzmail.jp/t/vh68/702oprx0bddscgzg6q ………………………………………………………………………………………━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 編集後記 ■ 今まで、「6刷しました」とか「韓国版が出ます」とか いろいろネタがあったので、そのような話しを一番上に 記載させていただきましたが、ネタが少なくなってきました・・(笑) なので、今後は「先読み力」の鍛え方、を一番上に持って くるようにします。 とはいってもみなさまのおかげで書籍の売り上げは大変好調で、 発売以来の2ヶ月半、出版元では1位を記録させていただいています。 http://k.d.combzmail.jp/t/vh68/702oqrx0bddscgzg6q ありがたいです。 ぜひ、メルマガをお知り合い、お友達にぜひ紹介してください。 登録はこちら → http://www.muranaka.com/merumaga/ 最後まで読んでいただきありがとうございました。 感謝を込めて 村中 剛志━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━メールアドレスの登録、変更、メルマガが不要な方はこちらhttp://www.muranaka.com/merumaga/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2008.06.22

-

台湾版に引き続き韓国版も出版されます!!

以前、間違えて、韓国版が発売されます、とお伝えしたところ、実は台湾版だったのですが、このたび、「先読み力」の韓国版も出版されることが決まりました!!韓国版と間違えたので、間違いの韓国版も実現したのかも。実はそうではなく、その時も韓国版の可能性もあったみたいで、正式なオファーというものでした。ちなみに発行部数を考慮すると台湾版は韓国版の倍になります。人口比を考慮すると、台湾版は韓国版の8倍刷っていることになります。日本の人口比と比べても台湾版は4倍刷っている計算になります。台湾ではこのような本のニーズが相当ある、ということなのでしょうか?気になりますね・・。改めまして、応援してくださっているみなさまに感謝です。ありがとうございます!!

2008.06.12

-

「先読み力」、6刷(増刷5回)しました!

先読み力、6刷(増刷5回)しました!!応援してくださった方々に対する感謝の気持ちがとまりません・・(涙)出版元でも、著者がまとめ買いするケースを除けば、8週連続で一番売れているようです。。発売当初は、書店に並べばいいなーと思っていたものが、並ぶどころか発売2ヶ月を超えた今でも一番目立つところで、平積みしていただいている書店も少なくありません・・・。縁が縁をよび、いろいろな事が起こり始めていますが、いろいろな人に支えられているなーと感じるこのごろです。また、徐々に紹介します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします!!

2008.06.05

-

外部勉強会のススメ2

今日は前々回に続き、外部勉強会のススメです。拙著でも、「先読み力を使って空いた時間を、外部勉強会に使うべし」と推奨しています。前回は、「私が参加している勉強会」と「そこから得ているもの」を書きましたが、今日はその外部勉強会をどうやって見つけるの?というお話しです。外部勉強会を見つける方法はいろいろあると思うのですが、【外部勉強会の見つけ方】・雑誌やWeb、メルマガなどで紹介している勉強会に参加する・セミナーなどで一緒になった人の紹介で参加するなどがあると思います。実は私もそんなに探したことはないのでよく知らないというのが本当のところです。。(ごめんなさい)他の人の探し方はよくわからないので、私がどうやって3つの勉強会に参加したか、簡単に経緯を書いてみます。【私が勉強会に参加した経緯】1.大前研一さんが主催するビジネススクールに通う2.そこで、知り合いになった人から誘われる(1つ目)3.1つ目の勉強会で知り合いになった人から誘われる(2つ目)4.2の知り合いが企画したセミナーに参加し、 そこで知り合いになった人から誘われる(3つ目)こんな感じです。全然、探してないではないかー、と思うかもしれませんが、そのとおりで、探してません。。そして、今も多くの勉強会に誘われることがありますが、自分の興味、時間の関係で、単発を除けばこれ以上増やしていません。では、どうして誘われるのか?という観点で考えてみました。実は、以前は今のように誘われることはありませんでした。ビジネス雑誌などで募集している勉強会に行ったりしてみましたが、あまりクオリティが高い人が集まっていなかったので続けていかなかった、ということもありました。いつ頃から誘われるようになったかというと、自分の中でその勉強会のエリアに対していろいろと意見が言えるようになった頃からです。逆の誘う立場の人の言葉を使えば、「この人を誘うと、勉強会のクオリティが上がる」と思われるようになってからだと思います。勉強会も友人と同じで「類は友を呼ぶ」の法則は成り立っていて同じような興味を持った、同じようなクオリティの人が集まります。つまりクオリティある勉強会に参加するためには、そのエリアでクオリティあるレベルの人間になる、ということだと思います。そんなこと言うと、「クオリティがまだ未熟な若い人はどうすればいいのか?」と思うかもしれません。そこで、クオリティをあげる方法としては、【自分のクオリティをあげる方法】◇自己投資をする 高いばかりがいいとは言いませんが、高いセミナーなどは その投資をした人しか集まってきません。 つまり、クオリティ高い人たちに出会うためには、投資も必要です。◇ビジネススキルをあげる 投資してセミナーに行ったからと言って、クオリティ高い人たちから 勉強会に誘われたりすることは難しいかもしれません。 なので、セミナーもそうですが、ビジネス書を読む、そもそもまずは、 目の前の自分の仕事をもっと徹底的にマスターする、などビジネス全般の スキルアップが伴う必要があります。◇自分の得意なエリアを作る 勉強会とは、何かのエリアに興味がある人たちが集まるところから はじまります。つまり、自分が興味があり、いろいろ発言できる エリアを持つことが必要です。 本業をさらに磨く、ということと矛盾するのですが、もう1本違う エリアで柱をつくり、幅を広げることも重要です。上記はなかなか時間がかかりそうなので、もっと簡単に勉強会をするためには、【まず簡単に外部勉強会をする方法】・高校、大学時代、他社の知り合いの人を誘って読書会を行う好きなビジネス書、流行のビジネス書を題材にみんなで議論します。これは一番簡単です。これであれば、すぐに始められます。重要なのは継続させることです。半年も続けば、知り合いの知り合いが参加してネットワークが広がります。そして、立派な勉強会になっているのではないでしょうか?勉強会のいいところは、個人で会いたくても会えない人が、『「xxx研究会」で「yyの活動」をやっているのですが、ぜひお会いしてお話を聞かせてください』ということで、あえる確立が飛躍的にあがります。そういった意味でも勉強会をオススメします。まずは、外部に目を向ける心から、はじめれるところからはじめてみませんか?

2008.06.01

-

今日の日経新聞に「先読み」の広告が出てます!

こんばんは。手短ですが、お知らせです。今日(5/30)発売の日経新聞に「先読み力」で人を動かす、の広告が出ます。日経新聞を読まれている方は、ちょっと探してみてください。実は、新聞に掲載していただくのは、ありがたいことに、6回目です。でも、前にもこちらでお話ししたとおり、多くの人は、新聞の広告欄はあまり読んでないのではないかと思います。私自身ですら、気を抜くと知らない間に出ていた、ということがあるので。なので今回は編集者のMさんに日程を事前に確認してお知らせしてみました。

2008.05.29

-

外部勉強会のススメ1

今日は外部勉強会のススメです。拙著でも「先読みを使って空いた時間を、外部勉強会に使うべし」と推奨しています。では私がどんな勉強会に行っていてどんな点でいいかと思っているかをお話しします。【私が参加している外部勉強会】1.ナレッジワーカー研究会2.ドラッカー研究会3.ソーシャルキャピタル研究会※並べてみるとすべて研究会でしたが、研究ばかりしている訳では 全くありません、というかただ話をしているだけです(笑)1のナレッジワーカー研究会とは、新しい働き方を考え、議論するというものですが、簡単に言うと、先進的な企業を訪問してその企業の方にお話しを聞く、というものです。例えば、オフィスの中に街がある日本テレコムだったり、部屋の壁がすべて黒板だったりする会議室がある会社だったりします。(「先読み」P196参照)2のドラッカー研究会というのは、今はなき経営者の神様ピータードラッカーの本の読書会です。昨年は、1ヶ月に1回、毎回1章進む、というスローペースでドラッカーの本をネタに議論します。集まっている各業界で活躍されているみなさんがとてもおもしろく議論が白熱して、3時間があっというまに過ぎていきます。3のソーシャルキャピタル研究会というのは、ソーシャルキャピタルに関していろいろ議論して、それを実現するための活動をしていこうというものです。そもそもソーシャルキャピタルとは?と思う方もいると思うので、ちょっと解説すると、ソーシャル=人や社会、キャピタル=価値ある資源、と考えることができます。つまり、”人と人のつながり”と訳すことができると思います。行き過ぎた資本主義の中で必要なこととして”人と人のつながり”が必ず脚光を浴びると思っています。さて、ではこれら勉強会で私は何を得ているのでしょうか?【私が得ているもの】1.刺激2.ビジネスに対する深い学び3.視野拡大1の刺激の例です。以前、ナレッジワーカー研究会で出版社を訪問した時のこと。20名くらい集まった人たちに対して、お話しくださった編集者の方が、編集者:「この中で本を出版されたことがある方いますか?」参加者: 約半数近くの約10名が手を上げる私:「まじですか・・・」※その当時は出版の予定はなかったですその多くの方は共著でしたが、それでも本を出そうと思っていた私の心に火をつけたのは間違いありません。また、編集者の方とも面識が持てたので、出したいと思えば、売り込みが出来る道はできました。(実際にはその出版社から出していません)2のビジネスに対する深い学びに対しては、ピータードラッカーはいわずと知れた経営の神様です。彼の一言一言は深みがあり、それをベースに議論すると、ビジネスに対して深まわらない訳がありません。3のソーシャルキャピタル研究会ですが、正直、私はソーシャルキャピタルに詳しくありません。ただし、本書でも書いたとおり、”人の効率化”として適材適所な仕事をして生き生き働くこと、に大変興味があり、その先に、ソーシャルキャピタルがあると思っています。そして、普段使わない脳を使うため、視野(脳)が拡大しているのを感じます。これらは毎月1回(計3回)ですが、主催者もまーそこまで厳密ではないため、平均して月合計2回程度開催されます。私はこれを最優先するようにしています。思い返すと、今回の出版前、出版後もこの外部勉強会の方々が多大なる協力をしてくれました。社外のつながりがなかったら、今の結果は出ていなかったと思います。では、どうやって勉強会を見つけるの?引っ張るつもりはないのですが、次回にお話しします。

2008.05.26

-

今売れている書籍の傾向

せっかくなのでちょっと書いておきたいな、と思うのでまとめてみます。「先読み力」を出版するにあたり、企画の段階から、実際に発売されて売れ行き、さらには他の本の売れ行きを見ていて、最近売れているビジネス書は結構な共通項があると思っています。ではどんなポイントなのでしょう?■読みやすいまず、読みやすさ。手にとってパラパラめくってみて、文字が結構大きく、適度に図や絵が入っているものが売れています。自分自身もそうなのですが、やはり簡単に読めるので読んでみよう、と思わせる読みやすさは重要ですよね。ポイントポイントで太文字も重要です。(拙著の時も、編集のMさんが、漢字をあえてひらがなにして、 というレベルから読みやすさを追求してくれていました。)■即効性が高いハウツー本ではないのですが、明日から取り入れれるような、具体性があり、即効性が高いものが売れています。図や写真などを多く使って具体例を見せることで工夫されているのがわかります。■ビジネスの基本タイトルは突拍子もなく、目を引くかもしれませんが、内容はいったってビジネスの世界における原理原則を語っているものも売れていると思います。原理原則をどの切り口で切るか、どのメガネでみるか、だけを時代にあわせて変えているだけなのでしょう。■著名な書評家に書評されたものブログでも書かせていただきましたが、アルファブロガーの小飼さん、元アマゾンのカリスマバイヤーでビジネスブックマラソンの編集長の土井さん、などの著名な書評家に書評されると、特にアマゾンなどは一気に順位があがっています。(私の場合もありがたくそうでした)■勝間さん関連勝間さん関連はやはりすごいです。勝間さんがやっていること・関心があることに関するものはうれてしまいます。(フォトリーディングなど)時の人ですね。いかがでしょうか?今の時代、良書でもなかなか売れないそうです。本屋に置いてもらって、手に取ってもらって、本の存在を認知してもらって、はじめの2週間くらいで、ある程度売れる。知らない方もいるかもしれませんが、・新書は日本で1日200冊くらい出る(らしい)・本屋さんは、お金をかけずに返品出来る。そして、売れなければ、すぐ返品するなので、ある程度売れないと一瞬にして返品されて、どんなに良本でも日の目を見なくなって終わってしまいます。(怖っ!)後、「ビジネスの基本を書いたもの」に関しては上の特徴のようです。ビジネスブックマラソンの土井さんとお話しした時もおっしゃっていましたし、雑誌のダイヤモンドの丸善のフロア担当の方の書評でも同じ話しが書いてあったのですが、・今の時代、上司や先輩からビジネスの基本のキを勉強するチャンスが 少なくなった。なので、ビジネスの基本を書いたものが流行っているとのこと。ネットやITが発達し、フェースツーフェースのコミュニケーションの頻度が少なくなったのかもしれません。成果主義を取り入れて、部下や後輩を育成しても評価されなくなったのかもしれません。はたまた、ビジネスの回転が速すぎて、そのそも他の人に関心を示す余裕がなくなったのかもしれません。ネットやITは、うまく使いこなせば、一個人の可能性を無限に拡大してくれます。なので、ネットやITに使われるのではなく、人生を豊かにする道具として自分でコントロールしたいですね。読み返すと、上げたポイントはかなり普通になってしまいました・・・。でも、これも分かりやすさ、普通さが実は、受け入れてもらいやすいのかもしれません。

2008.05.22

-

5刷(増刷4回目)しました、5/20日経アソシエに登場します!

今週末は天気がよかったですね。ウィンドサーフィン日和なのですが、行くことができず。。理由は、前回やった時、セイル(ヨットの帆みたいなやつ)に10センチくらいの穴が開いてしまいました。そこでやめておけばよかったのですが、風が吹き始めた直後だったので、やめて応急処置しているうちに、風が止まったら嫌だ、と思い、そのまま続けたら、10センチが2メートルの穴になってしまったからです(穴とはいわず破れてます)代わりではないのですが、今週から始まる重たいプロジェクトの準備で今日は朝から仕事をしてました。。先読みしても、量が多すぎる時は捨てることも考える必要ありますね・・。(別途、捨てる技術に関して書きます)--------- 余談はここまで -------------拙著、「先読み力」で人を動かす、に関していくつかご報告です。■5刷しました!先週、5刷(増刷4回目)をしました。購入いただいた、みなさま、応援してくださっているみなさまに対する感謝が止まりません・・(涙)おかげさまで、最近、広がってきているようです。都内のいろいろな書店で、ビジネス書10位以内に入ることがあり、○×書店で2位だったよ、○○書店で5位だったよ、と連絡をいただくことが増えてきました。ありがとうございます。ここまで続くとは、私が一番驚いています。■5/20、日経アソシエに登場します!5/20(火)発売の日経アソシエの『思考法 アタマのOSを入れ替える」』という特集に私が載ります。※特集名は以前聞いたもので変わっているかもしれません雑誌というものは事前にどのように載るか分からないので、何ページでどのように載るか不明ですが、多分、特集の中の1~2ページです。インタビューを受けた感覚では、編集者の方はタイムマネジメントに興味があったらしく、多分タイムマネジメントとして掲載されます。こうして取り上げていただけることはありがたいです。ぜひ読んでみてください。■アマゾンの在庫が復活しました!4月末頃在庫切れになってしまった、アマゾンですが、昨日復活しました。予約しても届かなかったみなさま、買いたい時に買えなかったみなさま、ご迷惑をおかけしました。”ビジネス・経済・キャリア”のランキングも、15位前後に戻ってきました。ありがたいです。■「先読み力」韓国版⇒台湾版の間違いでしたブログで「先読み力」の韓国版が出る、とご報告させていただいたのですが出版社から正式な契約書が送られてきました。。どうも伝達ミスで、韓国版ではなく、台湾版でした・・。失礼しました。本当に出版に対して協力してくださったみなさま、購入してくださったみなさま、応援してくださったみなさまに感謝の気持ちが止まりません・・。ありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

2008.05.18

-

タスク管理すらしない技術

【こんな経験ありませんか?】◇やらなければならないタスクの数が多すぎてアップアップしているありますよね?どんだけ厳密にタスクを管理したりしても、そもそもタスクの量が多すぎるのではないか? と思うこと。効率化やタイムマネジメント以前に、タスクの量を減らしたいところです。そこで、【今日のプロアクティブ仕事術】◇タスクにすらしないように、その場で処理してしまう拙著の『「先読み力」で人を動かす』でも、タスク管理の方法に関して書きましたが、タスク管理以前の仕事術です。(「先読み力」が「問題解決以前のスキル」と似てますね)「役員補佐」時代の話しですが、周りの多くの「出来る人」のほとんどが、この「タスクにすらしない」技術を使って仕事をしていました。「後でやる」ではなく「その場ですぐ行動する」です。具体的には、ミーティング中でもその場で電話を取り上げて、部下の人に依頼します。例えば、「X製品の件で、来週からAさんリーダーで、営業戦略検討チームを 発足してほもらいたい。メンバーはAさんが選定して、10名集めてくれ。 来週から、毎週月曜日に進捗会議を開催して報告してほしい。 人事異動で問題があれば、私の名前を使うか、それでも問題があれば 連絡をくれ。」みたいな感じです。時には、・おいおい。ちょっと早すぎるのでは?・もう少し議論したり、考えたりした方がいいのでは?と思うことも何度もありましたが、みんなとにかく早いです。もしかしたら間違ってるかもしれませんが、とにかく早いです。今になって思い返すと、議論したり、考えたりして行動が遅くなるよりも効率的でした。その場で即決、即行動で得られるメリットは、間違によるデメリットよりもよっぽど大きい場合がほとんどです。今回の場合であれば、とにかく来週から、人数は十分でないにしろ、X製品の営業戦略チームが存在し、進捗会議が開始されたわけです。スピードが問われる現在のビジネス環境でまず、1歩前に進むことを意味します。特に大きな組織のリーダーであればあるほど、自分がすぐ行動せずタスク化するよりも、その場でタスク化せずに部下に依頼するほうが組織全体がより効率的になるでしょう。まさに「プロアクティブ」が最適な言葉ですね。大きな組織のリーダーでなく個人レベルでも、タスクにするのではなくその場でタスクをどんどんこなしてタスク化しないことで、そもそものタスクの数を減らすことができます。いかがですか?厳密なタスク管理も重要ですが、明日は、タスク化する前に行動してみませんか?------------------------------------------------------【まとめ】タスク管理する前に、タスクにすらしないように、その場で処理する。これは多くの出来るリーダーの基本的なスキル。タスクにする前に、その場で即決、即行動で得られるメリットは、時間をかけて、議論して検討するよりもよっぽど大きい------------------------------------------------------【最後に】昨日放送された情熱大陸を録画して、先ほど見ました。あまりテレビは見ないのですが、録画までして見た理由は、出す本は出すと必ず売れるという、時の人、勝間和代さんが登場していただからです。何が一番驚いたか、というと、アマゾンのビジネス・経済・キャリアカテゴリで、1~5位まで独占していました・・。こんな人は過去にもこの先にもまずあらわれないと思われます。ライフスタイル、キャリア、何をとっても、すごい、の一言です。------------------------------------------------------

2008.05.11

-

「先読み力」、韓国語版が出版されます!!

びっくりなお知らせです。『「先読み力」で人を動かす』の韓国語版が出版されることが正式に決まりました!!びっくり過ぎです。。執筆でいろいろサポートしてくださったみなさま、本書を購入してくださったみなさまに感謝の気持ちがとまりません・・。本当にありがとうございました。「なぜに、韓国語??」「どうして「先読み力」が??」そう思われた方も多いと思います。私もはじめ、編集者のMさんから話しを聞いたとき、同じ質問をしました。下記が背景のようです。・韓国の書籍バイヤーが日本の書籍で韓国語にして売れそうな ものを物色している・ニーズに合いそうな、「先読み力」がたまたま選ばれたでも拙著が韓国語版で発売、というのは正直できすぎです・・。謝謝・・(涙)

2008.05.09

-

「自分のがんばり」に頼るのではなく「仕組み」に頼る

GWいかがお過ごしでしょうか?私は息子三昧です。会い貯め、ではないですが、また今年はこの後、段々と忙しくなりあまり会えなくなることが想定されるので、少しでも多くの時間を過ごせるように心がけています。---ここから本文です---先日、ここで紹介した「先読み」勉強会、の2回目を行いました。2回目は、1回目にお願いしたタイムマネジメント(1週間分)を行ってみた時の「気づき」をシェアすることを中心に進めました。私自身も気が付いていなかった、「気づき」が数多く出てきて私自身も大変勉強になりました。(またまとめて報告します)参加してださったみなさま、ありがとうございました。3回目もよろしくお願いいたします。※ブログをお読みのみなさまで、勉強会に興味があれば、ぜひ連絡ください。 proactive@muranaka.com ※全角@を半角@に変更ください。その時の勉強会でお話した話です。【こんな経験ありませんか?】◇新しい仕事のやり方を1度はやってみるのだが、2度目以降は モチベーションが下がってしまって継続できないありますよね?人間であれば誰でも同じような経験をしたことがあると思います。1度はやってみて、モチベーションが高い時は出来るのですが、それを継続させることは難しいということ。そこで、【今日のプロアクティブ仕事術】◇「自分のがんばり」に頼るのではなく「仕組み」に頼る (継続する仕組みを作る)です。「先読み力」勉強会を例にあげると、まずタイムマネジメトをやってみよう、というところからスタートしています。1度目は勉強会ということもありますし、多くの方がやってこられるのですがこれを継続することは一番のハードルだと思います。そこで試してみていただきたいのが、継続する仕組みを作ることです。具体的には、【タイムマネジメトを継続する仕組み】・友人と一緒にやる・上司に1週間に1度レビューしてもらう・メンバー(部下)と共にやるなどを作ること、すなわち継続する仕組みを作ります。勉強会では、2人1組で気づきのシェアや問題点のシェアを行ってもらったのですが、その相手の方にメールを出して、励ます合う、進捗を共有しあうことをお願いしました。参加されたある方は、上司の方と1週間に1度、レビュー会を開いて、進捗の説明や問題点を議論する場を宣言したとのこと。そのように上司の方と議論する場所がもてるのであれば、上司にも自分の取り組みや課題を共有することができるので、一番いい方法だと思います。私の場合は、プロジェクトマネージャをやっている場合は、メンバーと「TOP5」や「3週間スケジュール」をやっているため、その前提になるタイムマネジメントは気分が乗らない時でもやらざる得ないです。このような仕組みを作ることにより、「自分のがんばり」に頼らなくても継続することが可能になります。もっとわかりやすい例として、私の場合は、仕事がなければ、朝早く起きられません・・・(笑)これ「楽しくない仕事もゲームになれば楽しめる(モチベーション) 」も仕組み化の1つです。いかがですか?なかなか継続できない仕事や取り組みをどうやって仕組みに出来るか考えてみませんか?そして、無理やりでも継続させて習慣化させませんか?------------------------------------------------------【まとめ】新しい仕事のやり方を1度はやってみるのだが、2度目以降はモチベーションが下がってしまって継続できない。「自分のがんばり」やモチベーションに頼るのではなく継続するための「仕組み」をつくり、仕組みに頼ることで嫌でも継続できるようになる。------------------------------------------------------

2008.05.05

-

「先読み力」4刷しました! & 日経ネットに書評していただきました

ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか?私は、一晩、息子の壮輔を妻の実家にあずけて、妻と2人で夜遊びしていました。息子が生まれて、2人でゆっくりしたこともなかったため、息抜きという感じです。息子のすごいところは、両親がいなくても全く平気、ということです。寝かせつけも問題ありません・・。(久しぶりに私の実家の両親に会った時も、両親を覚えていなかった にもかかわらず、両親の寝かせつけで問題なく寝ました)---------------------さて本題ですが、拙著の『「先読み力」で人を動かす』が4刷りしました。(発売1ヶ月で増刷3回目)私が一番びっくりです。応援してくださったみなさま、本書を読んでくださったみなさまのおかげです。本当にありがとうございます。ちょっとだけ、Webで書評してくださっていたり、知り合いのみなさまの感想のポイントをまとめてみます。■「先読み」のいい感想・わかりやすい(読みやすい)・実行レベルの具体例が豊富・タイムマネジメントだけで買う価値があった・チームマネジメントが一番価値があった・ミーティング準備が秀悦・リーダーシップが心に響いたなどです。ありがたいことです。私が一番驚いたことは、いいとおっしゃってくれる部分が人によってバラバラなことです。一方で、「わかりやすい、具体的」というのはどなたもおっしゃってくださってます。本書を書いた時、可能な限り明日から取り入れられる具体的レベルまで落としたい、と思って書いたため、そういってもらえることは非常にありがたいです。あまり悪いコメントをいただいたことがないのですが、あるとすれば、■「先読み」の悪い感想・詰め込みすぎ・濃すぎるというものです。ただ、これは、もう何も出ないくらいに出し切った、ということだとも思うので、私としては本書に対する意気込みがあり、詰まっていると解釈しています。その他、アマゾンの書評はこちらにあります。多くのコメントが大変素敵です。感謝です。ところで、NEKKEI NETで拙著を書評していただきました。書評いただいた、村上さまはタイムマネジメント、タスク管理中心にコメントしてくださっています。<村上さまのコメント抜粋> ビジネスパーソンであれば、この本が提唱するやり方から大きな収穫を得ることができるだろう。私は自分なりに効率よく仕事をしていると思っていたが、本書を読んで振り返ってみると自分の甘さを痛感した。そしてそのやり方を実践したところ、ここ3週間で目覚しく効率がアップし、仕事のやり残しが少なくなった。NIKKEI NETの書評本当にありがとうございました。※アマゾントップにリンクされていますが、アマゾンでは在庫切れてます・・。 こちらでご購入くださいませ。

2008.05.03

-

「先読み力」マインドマップ(+フォトリーディング)

こんばんは。今日はとても暖かたったですね。5月なのであたりまえかもしれませんが、なんだかワクワクしてくる今日この頃です。今日は「先読み力」のマインドマップのご紹介です。マインドマップを知らない方はもうあまりいないかもしれませんが、念のためにマインドマップとは?を紹介します。一言で言うと、「脳の仕組みにあわせたノート法」です。細かい解説はここのWikipediaがまとまっていると思います。これ以上説明が要らない理由は、実際のマインドマップを見ていただきたいからです。『「先読み力」で人を動かす』をマインドマップにしていただきました。まずは見てみてください。芸術品です。『「先読み力」で人を動かす』のマインドマップこれは、やんずのマインドマップ(R) のやんずさんが書いてくださいました。こんな風に表現されると、正直ドキドキします(笑)ありがとうございました!マインドマップのパワフルなところは、上の図をじっくりみていただければわかるのですが、本の中身が透けてきませんか?Wikipediaから抜粋すると、----表現したい概念の中心となるキーワードやイメージを図の中央に置き、そこから放射状にキーワードやイメージを繋げていくことで、発想を延ばしていく図解表現技法。この方法によって複雑な概念もコンパクトに表現でき、非常に早く理解できるとされ、注目され始めている。----とのことです。という私も実はマインドマップを勉強したことがあります。マインドマップは、フォトリーディングとセットで取り扱われることが多いのですが、実際には数年前にフォトリーディングのセミナーに行ったことがあります。フォトリーディングもすでにご存知の方が多いと思いますが、ちょっとだけ説明すると、・速読のようだが全く異なり、写真のように右脳に焼きつける読書法です。セミナーを受けた理由ですが、これを読まれている方で同じ思いの方もいるかもしれませんが、「勉強のため知恵になる本をたくさん読みたい!」という思いです。にもかかわらず、1冊の本を読むのに、なかなか時間がかかりたくさん読めない・・、ということ。そんな私も、昔からあまり多くの本を読まず、小学校の頃からずーと、国語のテストの長文で苦労していました。それを解消するためのフォトリーディングセミナーでした。結論からいうと、・フォトリーディングはやっていません・マインドマップは時々使います(ソフトウェアも持ってます)です。フォトリーディングは効果があるか、といえばあるのでしょう。実際に、数分間で写真のように右脳に焼きつけるのですが、その数分で内容は完全に理解できてないにもかかわらず、本の内容に感動して涙が出てくる人を実際に見たこともあります。小さいときほど右脳が発達していると言われているのですが、小学生が鍛えると、誰でも「波読」(ページをバッと数秒間で本をめくるだけで内容が理解する)ことが出来るようになると言われ、実際に見てたまげたこともあります。でも私は努力もあまりしませんでしたし、出来ませんでした(涙)一方でフォトリーディングをしなくても、本を堪能できることも最近わかりました。私が購入した本をどうやって読むかというと、・目次を見ながら自分の興味がある場所を想定しておく・はじめから読みながら、興味がないところは項目名を読みながら とばし読みする・興味があるところを重点的に読むです。で最近感じたことは、・興味がない本を無理して読む必要はない・なぜなら、その本に出会うべくタイミングではなかったためで 結局、血肉になるくらい得られるものがない・得られるものが多いなら、勝手にゆっくり読むだろうと思うようになったからです。それから、ずいぶん読書が楽になりました。話はちょっとそれますが、先日、元アマゾンのカリスマバイヤーの土井さんとランチをさせていただきました。後日詳しく書く予定ですが、土井さんは、毎日かかさず、ビジネスブックマラソンのメルマガを発行されていています。私もその1人ですが、37000人の読者がいます。その時の会話です。私:「毎日どのくらいの時間をかけて読まれているのですか?」土井さん:「読書1時間、メルマガ1時間です」とのこと。フォトリーディングで10分です、とは言いませんでした(笑)もうビジネス書を数千冊読んだという土井さんがそう言っていて安心しました。ちなみに、「先読み力」のマインドマップのソフトウェア版です。「先読み力」のソフトウェアマインドマップhobo-sickboy-のシックボーイさんが書いてくださいました。ありがとうございました!

2008.05.01

-

アマゾンの在庫が切れました・・・

予想をはるかに超えて売れているようです。。アマゾンの在庫が切れてしまったようです。購入いただいた皆さまへ感謝の気持ちがとまりません。うれしい悲鳴なのですが、購入したい方が購入できないというのは非常に悲しいです。特に私自身がITの人間なので、ITに関係する方が買っていただけることも多いと思うのですが、そのITであるネット書店の中心的なアマゾンから購入できないなんて・・。編集者のMさんとも会話したのですが、Mさん「在庫もなくなってしまっていて、アマゾンで売れるまでしばらく 時間がかかりそうです。ごめんなさい」とのこと。わたし「うっ。(痛い)」ゴールデンウィークで本でも、と思っている方、ごめんなさい。ちょっと大きめの書店であれば置いていただいているので、ぜひ書店で購入してください。もしくは、下記でも売っていただいているので、下記からアクセスしてください。「先読み力」で人を動かす「先読み力」で人を動かす「先読み力」で人を動かす「先読み力」で人を動かす「先読み力」で人を動かす「先読み力」で人を動かす「先読み力」で人を動かす今回知ったのですが、オンライン書店というのはすごいたくさんあるのですね。(これが全量ではありませんので)その中でほとんど多くの人がアマゾン、というのはアマゾンのパワーを改めて認識しました。

2008.04.29

-

はじめての課長の教科書 vs. 「先読み力」で人を動かす

拙著の『「先読み力」で人を動かす』は3月末に発売されたのですが、執筆活動が終わった2月末くらいに見つけた本でとても気になる本がありました。それがこれです。はじめての課長の教科書/酒井穣 著書店でもかなり有名なので、多くの方はすでに知っていると思うのですが今日は、この本の書評というよりは拙著との比較をしてみたいと思います。大前提として、この本は課長になったら誰でも手にする、不朽の名作になると思いますが、なぜ気になったかというと、切り口は違えど、多くの点で拙著と同じことを書いているからです。同じというと、著者の酒井さまに怒られるかもですが、伝えたいメッセージは多くの共通点がありました。(実際に大手の書店では隣に置いてもらっている事が多いです)ではちょっと比較してみます。【対象】・「課長」・・・課長(5~15名程度のリーダー)・「先読み」・・チームリーダー(5~15名程度のリーダー)【全体のトーン、切り口】・「課長」・・・部下・上司・キャリアに対して網羅的に論理をベースとしたもの・「先読み」・・ノウハウとマインドに関する行動に対して実践をベースとしたもの【モチベーション】・「課長」・・・「課長」が活躍し、地球規模で活躍する経営者がうまれること・「先読み」・・「プロアクティブ」が日本語になり活気ある社会になること【主な共通項】例えば・課長・・・「何かあれば課長に守ってもらえる」(P.71)・先読み・・「見守り応援し、最後はゴミを拾って歩く」(P.235)・課長・・・「感謝の意を示しつつ部下の進むべき方向をはっきり示す」(P.72)・先読み・・「リードするこころ、感謝するこころ」(P.228~の終章すべて)・課長・・・「部下が自らの力でこれまでの仕事のやり方を変える」(P.76)・先読み・・「メンバーがプロアクティブに主体的に動くこと」(本書のすべて)・課長・・・「部下をコーチングし答えを引き出す」(P.92)・先読み・・「TOP5で優先順位ベスト5のタスクを発表する」(P.121) 「あなたはどうしたいの?」(P.240) ※例を挙げればきりがないのですが、こんな感じです。。ちなみに年齢や家族構成も。【著者の年齢】・課長・・・1972年生まれ・先読み・・1972年生まれ【著者の家族構成】・課長・・・妻と娘・先読み・・妻と息子課長に対してキャリアの話、上司に対する話など、網羅性に関しては、違いはありますが、違いは何かと聞かれたら、【違い】・課長・・・豊富な知識とさまざまな事例による裏づけがある・先読み・・プロジェクトでの経験による裏づけがあるではないでしょうか?言い換えると、私が論理的に説明していない部分が「そうそう」とうなずきたくなるようにちゃんと説明されています。(拙著は論理的説明が少なくてごめんなさい。ただし実践で実証されてます)私が感銘を受けた部分をいくつかご紹介です。■課長を題材にしたこと 「世界に誇るべき日本型ミドル・アップダウンのマネジメント」として 「課長」を題材に全網羅的に書かれたこと 似たようなジャンルの本はいろいろありますが、「教科書」として 徹底的にまとめた本はありません。■ビジネス書を読んで学ぶ 「良さそうな本」を多読するよりも「良書」を選択的に読むこと 「今の自分が実際に実行できないことに関するものは良書であっても 読む価値は高くない」、と言っていること 世の中的には速読、そして、いろいろな分野の多読がもてはやされています。 私も失敗しましたが、フォトリーディングのセミナーとか行った ことあります。そんな中で「あっ、それでいいのか」と気づかされました。■会議の議事録をわかりやすくまとめる「想像力」 「五感を総動員して取得した情報を、数行の文章に圧縮する能力」を 「想像力」として捉えているところ 私は2時間の議論を1分で書く議事録に対して「論理性」という能力 だと書いています。 それを想像力として捉えているところにびっくりしました。これらは、著書の本流ではないちょっとマイナーな部分を取り上げましたが、それ以外の部分もかなりはまります。拙著を読んでくださった方はぜひ1度読んでみてください。実際のリーダーもしくは、リーダー直前の方でないと難しい部分も多いと思いますが、リーダーとしての思考に広がりが生まれます。---------------------------ちょっとBreakストーリー先週1週間、バンコクのタイに出張に行っていました。会社のコンベンションで通常、営業職で年間目標達成した人たちが行くご褒美旅行なのですが、営業でない人もある枠があり行けるものです。今年初めて参加したのですが、日本から1000人以上が集まっていて、正直人数にびっくりしました・・。コストを計算したらすごいことになってました。社員のモチベーションを上げるために必要不可欠だとは思いますしそれをやり続けていることは会社として正直すごいと思いました。タイで1000人以上を集めてイベントするのですが、あれを見ると社員のモチベーションが上がらないわけない、という感じです。(1歩進むと、新興宗教的な勢いがありました(笑))自由時間も多かったのですが、観光が苦手な私は、他の人がツアーに行くのを横目に、タイマッサージとタイ料理三昧でした・・。その後悩みが大きくなったのですが、それは、その前の週も息子にあまり会わないまま、1週間がたったので、息子の「ママっ子」が加速してしまったことです。ゴールデンウィークは息子と2人で過ごしてちょっとでも点数稼ぎです。

2008.04.27

-

朝日新聞に広告が載りました

もう先週の話なのですが、4/17の朝日新聞に、拙著の広告が載りました。今回も正直たまげてしまったのですが、こんな感じです。正直デカイです。このスペースを割いていただいた出版社の方に感謝です。なぜ先週に掲載されたにも関わらず、今書いているかというと、掲載されたことを知ったのが4/20だったからです。そして、うちは朝日新聞を購読しているのですが、この広告は家にはありません。ちょっと笑ってしまうネタをお話します。私のうちでは朝日新聞をとっていますが、通常は日経新聞だけなのです。しかし、定期的に新聞社の方が、「ほとんどタダ同然でいいので、3ヶ月購読してほしい」と来るので、その時は購読するようにしています。理由は、私が日経新聞を会社に持っていってしまうため、奥さんが家で朝日新聞を読める、というメリットのためです。なぜ掲載されたことを気が付かなかったか、というと、・出版社の方からもともとは4/15に掲載される、と聞いていた・4/7にも掲載されたが、東日本のみであり、西日本(実家)では 掲載されなかったため今回は西日本だけだと思いこんでいたためです。なぜ、5/17分はすでに家にないかというと、5/18に古紙回収があり、その時に出してしまったからです・・。ハハハ。。ちなみに、添付の画像は、知り合いが気が付いてわざわざ送ってくれたものです。私の周りでは朝日新聞を読む人は大変すくないです。なので、気が付いてくれた人は、ほぼゼロでした。。新聞広告とは、大変なお金がかかるみたいで、投資対効果が気になる今日このごろです。では、日経新聞ですが、4/25(金)に掲載してもらえるようです。今回ほど大きなスペースではないそうですが、ぜひ気にしてみてください。

2008.04.22

-

「先読み力」勉強会、を実施しました

先日、私が参加している外部勉強会の分科会の主催者の鈴木さんのサポートを借りて、「先読み力」勉強会を開きました。はじめ、鈴木さんから、ぜひ勉強会をやりましょう、と誘われた時、「うっ」と思い躊躇しました。躊躇した理由は、私が勉強会の講師、というのも恐れ多く、参加者の方に申し訳ないな、、という感覚からでした。。その一方で、一人でも多く「先読み力」をつけてもらい、この威力を共有してもらいたい、という気持ちもあるのも事実でした。また、今までプロジェクトという同じゴールや目標を前提としたものしかやったことがなかったので、違うゴールや目標をもった、いろいろな業種から参加した方々に対して、本書の3章で話をしたチームマネジメント的なことをやってみたらどうなるか、というのも大変興味がありました。そこで、鈴木さんの依頼を引き受けることにしました。ちなみに、鈴木さんは元リクルートで研修開発をされていた方で、いわゆるプロです。鈴木さんのプロフィールそんな鈴木さんにアドバイスをもらいながら勉強会を開催するのも私にとって多くの学びがあり成長できると思ったことも理由の1つです。ということで、勉強会を開催しました。過去形になっていますが、1度では完了しないので、最低3回セッションの1回目が完了しました。最低3回と書いたのは、下記のステップを踏む必要があるからです。【1回目】◇先読みとは?プロアクティブとは?を理解する◇実際に個人のためのプロアクティブスケジュール(本書P.78-79)を 使い予定を埋めてみる ~そして、上記に従い、1週間過ごし、実績を埋めてみる~【2回目】◇実績の分析◇プロアクティブスケジュールを埋めてみて感じたことのシェア◇チームマネジメントのTop5(本書P.114-115)を使いの予定を埋めてみる ~そして、上記に従い、1週間過ごし、結果を埋めてみる~【3回目】◇Top5のシェアの実施(本書P.121) 全員で「なぜ&どうすれば」を議論する今回、勉強会を実施するにあたり、「先読み力」をどうやって参加される方々に伝えるかを考えました。はじめは、4章のミーティングや5章の関係者をリードする具体例を話そうと思っていました。 本書の目次はこちらしかし、考えれば考えるほど、「先読み」の感覚を体験しないことには、「先読み力」を伝えることは不可能だという結論に達しました。そのために、「先読み」の感覚を体験する一番確実な方法は、2章のタイムマネジメントだ、という結論です。予定を立てて実績を記入して、それに対してうまく行かなかったところを「なぜ予定できなかったのか?&どうすれば予定できたのか?」を考えるタイムマネジメントです。2章のタイムマネジメントはかなりマニアックだと認識しています(笑)そこまでしなくても、と思う人も多いと思います。しかし、実際に「先読み力」を具体的に体験するためには、このタイムマネジメントに立ち返る以外方法はないと再認識しました。もう何年もこのスケジュールを使っている私が、いまだに、スケジュールどおりに行かないことに「なぜ&どうすれば」によって新しい発見があり、「先読み」の威力を感じている、という事実を知っていただければご理解いただけけるかと思います。参加された方々には、『1週間だけでいいので、必ずやってみてください。予定が難しくても、「実績」だけは記入してきてください』とお願いしました。理由は、「実績」こそが「先読み力」を体感するネタだからです。まだ、1回目が終わっただけなので、このやり方での勉強会でどんな結果が出てくるか不明ですが、またブログでお伝えします。もし、勉強会に興味があれば、ぜひ連絡ください。proactive@muranaka.com ※全角@を半角@に変更ください。ではおやすみなさい。

2008.04.20

-

1歩踏み出す勇気

先日、「先読み力」で人を動かす、を読んでくださった方から、ぜひ会って話を聞きたい、とのことでランチをしました。Iさんは、先日まで大学4年生で、今後はプロのアスレティックトレーナーを目指して、アメリカに留学予定、とのことでした。Iさんのブログ記事大学時代は、アメフト部の選手に対するトレーナーをしていて、トレーナーチーム20名のリーダーをされていたそうです。チームのリーダーを実際にやりながら経験したことが、拙著で文章になっていて、そこに共感して、会いたい、になったとのことです。彼とは1時間強、ランチをしながら、Iさんの今後の計画を聞いたり、お互いに経験して感じたリーダーシップの話など、いろいろ話しました。とっても刺激をもらいました。話は変わるのですが、私はこの時期になると、会社の人事部の知り合いから学生に会ってほしいとよく依頼されます。会う学生の多くは、優秀なのですが、入社しようかどうしようか悩んでいる、という人がほとんどです。人事としては、会って入社の意思を固める手伝いをしてほしい、という意図があるのでしょうが、私が会う理由は、若くて元気がいい人と話をして、刺激されたいからです(笑)実際に、会ったほとんどすべての人は、結果的に入社の意思を固めてくれるのですが、その多くの人が、しばらくすると、また会って話がしたい、と言ってくれます。そして、私は会います。ここで、アスレティックトレーナーを目指す彼と、学生に共通しているのはなんでしょうか?それは、実際に会おうと言い、そして会う。つまり、1歩踏み出す勇気があるがあるかどうか、ということだと思います。このように「会いたい」と言うのは、嫌がられる可能性があることを考えると結構勇気がいることだと思います。特に、多くの人は、本を書いた人に会ってみたいと思っても、実際には行動にはうつさないでしょう。でも、この積極的に行動うつすことこそ「プロアクティブ」なのです。プロアクティブに行動するからこそ、次が生まれる、そこから新しいチャンスが広がる、ということはおおにしてあると思います。私が好きな言葉で Nothing to lose, everything to gain. (失うものは何もない。すべてから得るものがある)というものがあります。これは、プロアクティブそのものです。※プロアクティブの定義はこちらまずは、最近、会って見たいなーと思った人に連絡してみませんか??

2008.04.17

-

アマゾン、ビジネス書で2位

元アマゾンのカリスマバイヤーの土井さまが、メルマガで書評してくださいました。正直、私が一番驚きました・・。土井さまを知らない方はあまりいないかと思いますが、もし知らない方はこちらを見てください。先日の小飼さま、今回の土井さまの後押しがあり、アマゾンランキングが今時点(4/15 0:55)でビジネス書で2位、総合11位です。。一人でも多くの方に読んでいただき、先読みして、プロアクティブに行動することを手に入れてもらいたい、との思い。そして、「プロアクティブ」が日本語になってほしい、との願い。もしかしたら、本当に実現するかもです。メルマガの内容はWeb上ではこちらに掲載される予定ですが、時差があるようで、今時点で掲載されていませんので下記に抜粋します。本当にありがとうございました。※土井さま関係者のみなさま 著作権の問題でもしNGであればすぐに削除しますので、 その場合はご連絡ください。<土井さまのメルマガより抜粋>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━以前、土井はアマゾンでバイヤーをやっている時に、奇妙なことに気がつきました。それは、自分の仕事がうまく行っている時よりも、うまく行っていない時の方が上司に評価される、ということです。これはどういうことかというと、バイヤーは需要予測が当たって、適切な在庫を仕入れた時には、ほとんどすることがない。反対に、読みを外した時には、慌てて取引先に連絡して在庫を取りに行くしかない。後追いで仕事をしている時の方があわただしく電話をかけたりしているため、「土井君頑張ってるね」となってしまうのです。でも実際には、本書の著者が指摘している通り、「仕事ができない人は、自分や他人が起こしたトラブルに巻き込まれ、後手で対応してしまうために一生懸命働いている」もの。逆に仕事ができる人は、「トラブルを起こさないように、前もって起こりうる問題を予測する『先読み力』がある」ために余裕が生まれるのです。本書は、そんな「先読み」できるリーダーになるための原理原則とコツ、具体的な施策を述べた興味深い一冊。予定と進捗をチェックするシンプルな表や、メンバーと進捗を共有する「3週間スケジュール」、生産的な会議を実現するホワイトボード活用法など、内容はかなり具体的で読み応えがあります。「先読み」してチームをストレスなく動かすために、ぜひ読んでおきたい一冊です。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2008.04.14

-

なぜ、いま「先読み力」なのか?

光栄にも、拙著をアルファブロガーの小飼さまに書評をしていただきました。せっかくなので、書評の前提を拙著からの抜粋でいくつかご紹介させていただきます。■なぜ、いま先読みなのか? 「なぜあの人は、あんなに要領がいいんだろう?」 あなたの周りの、なぜか物事をうまく進める人を見て、そう思ったことはありませんか?特別な苦労をしていたり、大変な努力をしている訳ではないのに、なぜかその人がかかわると物事がうまくいく。なぜだろう? 要領がいい人たちには共通点があります。それは「先読み力」です。 仕事ができない人は、自分や他人が起こしたトラブルに巻き込まれ、後手で対応してしまうために一生懸命働いているのです。新たな成果を上げているわけでもないのに、働いた気になってしまっているのです。 一方、仕事ができる人は、トラブルを起こさないように、前もって起こりうる問題を予測する「先読み力」があるのです。そのことに気づいてから、「先読み力」を手に入れるためにはどうすればよいかを考えました。先読みというのは、未来に対して仮説(予定)を立てることです。そして仮説に対して実行後の結果(実績)を検証すること、つまりタイムマネジメントによって、先読み力を磨くことができます。 「先読み力」とは起こりうる出来事(問題)を推測・発見する力のことです。これは、できる人がもっている共通したスキルです。先読み力を身につければ問題そのものの発生を防ぐことができ、問題解決する必要がなくなります。つまり、「先読み力」とは問題解「以前」の解決力なのです。■先読み力と「プロアクティブ」という言葉 「先読み力」を養うには、仮説を検証するプロセスが必要です。 仮説が正しければ、成長したことになります。反対に、その仮説どおりやったにもかかわらずうまくいかないのであれば、検証後にまた新たな仮説を立てます。この場合も、仮説が正しくないということを体感したわけですから、このプロセスからも成長したことになります。 仮説が正しくても間違っていても成長する、つまり成長を加速できます。 この起こりうる出来事(問題)を推測・発見する力を「先読み力」、そして、それらに対し、先手を打つ1歩先の行動を「プロアクティブ」と定義します。 プロアクティブという単語はproactiveと綴ります。その対立語がリアクティブという単語で、reactiveと綴ります。 英語には、漢字の「へん」と「つくり」のように、接頭語というものがあります。それぞれ分解してみると次のようになります。 proactive → pro - active reactive → re - active これらを分解したものにはそれぞれ意味があります。"pro"の意味に注目してみると、proという接頭語には「先へ、一歩先に」という意味があり、一方、"re"には「後ろへ、一歩後で」を意味します。activeはご存知のとおり、「行動的、行動」という意味になります。 "proactive"は「積極的に」や「一歩先の行動」、"reactive"は「受動的に」や「一歩後の行動」という解釈をすることができます。 つまり、プロアクティブかリアクティブかどうかで「歩み」に差が出るのです。この差は1歩ではありません。1歩先と1歩後だから2歩差が出るのです。 何かが起こる前に、先読み力を駆使し、プロアクティブに行動することが大切です。これにより、特別な苦労をしたり、大変な努力をしたりしている訳ではないのに、物事がうまく運べる要領のよい人になれるのです。■3つのメリットで充実した人生を1.自分のために投資する時間を確保できるプロアクティブに働くことで、トラブルに巻き込まれることもなく、時間の余裕やゆとりを作り出すことができます。そして生まれた時間で、与えられた仕事だけではなく、勉強する時間、自分に投資する時間を確保できます。2.目標を短期間で達成できる問題を先読みして、プロアクティブに行動することで、事前に不要なトラブルを回避できます。さらには、あなたの周りの関係者を巻き込みリードすることができ、目標を達成する確率が飛躍的に高められます。3.早いスピードで成長できる指示されたことをただやるのではなく、余分な時間をかけてでも、自分の意見を先にまとめ(仮説)、上司やリーダーの意見とぶつけます(結果)。そして、修正されれば(検証)、上司やリーダーの考え方、判断基準などを知ることができます。このようにして、自分の成長に必要なものを予測し、準備し行動することで、成長の機会を早く得ることができます。-----ここまで本書からの抜粋。拙著で本当に伝えたかったのは、「先読み」して、それを実際の行動に起こす「プロアクティブ」という言葉です。小飼さまは、それを十分に「先読み」して、プロアクティブをメインに書評してくださいました。書評はこちら私も小さいころから、プログラミングにはまり、現職もIT関連なのですが、小飼さまは、オープンソースを自ら開発したり、とITの先端を走られている方です。そのアルファブロガーがどうやって書評していただけるのか、正直、ドキドキ、正直、楽しみにしていました。ちょっと厳しいコメントもありますが、いろいろ書いた上で最後に、>今は先を読めなくてもいいから、本書を読んでおけ、と。と言ってくださってます。ありがたいことです。アマゾンへのリンクです1つブログの紹介です。昔のチームメンバーのブログを発見しました。ぷりどうぐ「僕は筆者と2年間ほど一緒に働いてました。P221のプロジェクトのメンバーでした。そしてこの本に書かれているツールとマインドでプロジェクトを進めてました。ということで公平な書評は期待しないで下さいw」と書いた上ですが、ありがたい内容です(涙)

2008.04.12

-

「先読み力」、3刷決定!!

朝一番に出版社のMさんから電話がありました。Mさん:「おめでとうございます。また増刷です」私: 「・・・。そんなに簡単に増刷できるのですか??」Mさん:「そんなに簡単じゃありませんので・・」うれてるみたいです。ありがたいです。周りでいろいろ応援してくださったみなさまのおかげです。感謝、感謝です。アマゾンへのリンクです話は変わりますが、下記の新刊JPで「先読み」が音で紹介されています。ナレータの人は「著者の中村さん」と言ってしまっていますが・・・(私は「中村の反対の村中です」)それ以外はかなり素敵な編集になっています。話題の本や新刊を耳で立ち読み!書籍のダイジェストをiPodなどに入れて楽しもう!新刊JPご興味があればぜひ聞いてみてください。ちょっと買ってみたい、と思うかも。中村さんに関してとても余談ですが、中村さんが出てきたところで。muranaka.comというサイトを運営しているのですが、このサイトは「村中」さんが集うサイト、という名目で立ち上げました。(一時的に本の宣伝をメインにしてますが・・)そこでは「あなたの名前@muranaka.com」というアドレスを村中さんに無料で提供しています。理由は、村中さん、という名前はありそうでなかなかない名前で、調べてみたところ1万人に1人の確立です。ありそうでないと思いませんか??そんなちょっとだけ特殊な村中さんに、「あなたの名前@muranaka.com」を使ってもらって、ちょっとうれしい、を共有したくて始めました。そこでやっている村中さんの掲示板でも、みなさん、同じ意見なのですが、村中さんの共通した悩みは、銀行なのでかなりの確立で「中村さーん」と呼ばれることです。「村」と「中」を見ると、反射的に「中村さん」を思い浮かべる人が多いのだと思います。この場面での私の対応は、5秒待って「村中の間違いではないですか?」と聞きに行きます。通常はそのとおり間違いですね(笑)今日もまとまりない内容になってしまいましたが、おやすみなさい。

2008.04.08

-

本のポップ(POP)って?

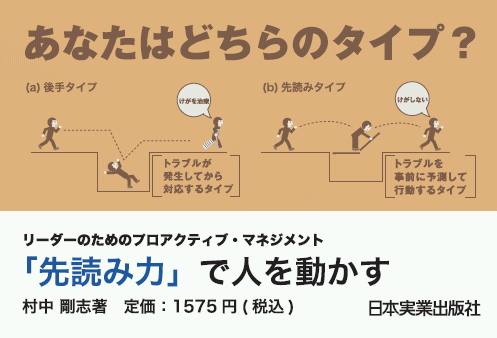

ポップ(POP)、って聞いて聞いたことありますか?私はありませんでした・・。グーグルで「ポップとは」で検索するとこれ↓が一番上に出てきました。----------------POP(ポップ)は、 お店にとって比較的安価な費用で、高い効果が得られる販促ツールであると同時に、ご来店のお客様にとっても、安心してお買物をして頂く為の道標となる情報源なのです。「ものを言わぬセールスマン」 とも言われ、店員の商品説明を補ってくれる販促ツールです。購買時点でのお客様の購買意欲を高め、購買決定に大きな役割を果たします。----------------なるほど。今ちゃんと理解しました。本のプロモーションの話をしている時に、ポップ、ポップという言葉が何度も出てきたました。営業同行して、ポップを書いて手渡した後の今、正しく認識しました。(素人まるだしです)ポップのための本まで出てるようです。『書店ポップ術』かなりの売り上げが左右されるそうですね。私が書いた「ポップ」=「ものを言わぬセールスマン」の字が汚ないのはつらいです。先日書店の方にお渡ししたポップを取り替えたい・・。ちなみに、回れなかった他の書店には出版社としてこのポップを配布したそうです。私、これかなり気に入っています。本書のオビにも似たようなものを使ったのですが、人のアイコンがいい。はじめこのデザインを見たとき、うれしい、と思いました。この2つの比較は、マーケティングを一緒に手伝ってくれているM浦さんのアイディアです。これがすばらしかったと思ってます。いいアイディアありがとうございます。取りとめもなく書きましたが、友人のMどりさんがブログで紹介してくれました。(私も含めてMさんが多すぎる・・)What's on my mind? ~きょうの記録~-------会社では早速「先読み力」という言葉を頻発しています。私はまだまだ後手ちゃんですが、先読みちゃんを目指してますます精進したいと思います。-------いい友人でいいライバルのMどりさんとは、生まれた時間が12時間違わず、同じ運勢なはずです。彼女の運勢はこの先数年、すごいいいらしいです。(なので私もいいはず。本書の出版も運??)本書出版でも意見もらいました。紹介いただきありがとです。Mどりさんは、福島正伸さんの会社で働かれており、最近この本を出されました。私も福島さんの本を読んだりセミナーに出させてもらったことがありますが、まさに、この本が福島さんのすべてを語っています。本の紹介文どんな仕事も楽しくなる3つの物語正直、涙です・・。あ、こういう働き方ってあるのかと。。本当です。Mどりさんが作ったこのムービーだけでも見てください。理由がわかります。

2008.04.04

-

書店への営業に同行

こんばんは。昨日の午後、半休を取って出版社の営業の方に同行して、書店へ行きました。営業ルートは、下記の4つでした。・丸の内丸善・八重洲ブックセンター・新宿紀伊国屋・有楽町三省堂はじめ編集のMさんから依頼された時、「まじ?」と思いましたが著者の方が書店に営業同行することは結構あるみたいです。理由は、・著者が行った方がやはり、書店の担当の方に覚えてもらえていい・そのため、書店でのいい位置、平積みのスペースを多く確保してもらいやすい・もちろん、スペースが大きいほうが売れるからだそうです。やはり多くの方に読んでもらって、1冊でも多く売れてほしいと思っているので、同行することにしました。出版社の中でも大手を担当するのは「出来る営業マン」で、同行させてもらったKさんもかっぷくがいい、トークが切れる出来る営業マンでした。まずは、丸の内丸善ですが、ここのブログで紹介したとおり6面確保いただいていて、「引き続き6面確保してください」、とは言わないですが、そう祈りながら挨拶しました。次に東京駅を挟んで逆側の八重洲ブックセンターに付くと、1Fと3Fそれぞれの担当の方に挨拶しました。今まで知らなかったのですが、本屋というのはフロアーで担当が分かれているそうです。(当たり前と言えばそうですが・・)今は違うそうですが、昔はフロアー間でも売り上げの競争があったらしく、別々に回るのが当たり前のようです。挨拶と共に、ポップと言われる、本の前に貼られ、本を紹介をするハガキサイズの手書きの紹介文を渡してきました。(すべての店舗で)著者が手書きで書くことが意味があるらしいのですが、正直、私は字が汚いです。。なので、余計に売れなくならないか、と心配になったので、「売れ行き悪かったら取ってください」とお願いと共に渡してきました(笑)なので、今これらの本屋に行くと汚いカードがあるはずです。。そして、約束時間の関係で新宿へ。新宿の紀伊国屋は、本が完成する原稿(ゲラ)の段階から、ビジネス書の方がかなり気に入ってくれていました。本屋の担当の方自らポップを書いて本の前に貼っておいてくれいたこともあり、かなり気合が入りました。新宿紀伊国屋では、1Fのここ以外にレジ前の2面の計7面、3Fに3面のスペースをとってくれていたました。3Fは他の売れている本が2面にも関わらず、先読みだけ3面も。(シクシク(涙)ありがとうございます。)そして最後は有楽町の三省堂を回って無事終了。感想は?違う世界を垣間見れて楽しかったです。出版社の営業マンKさんから、業界のいろいろな裏話が聞けてとても勉強になりました。自分の本がどの書店でも平積みにされていることが不思議でした・・。また、いくつかのサイトで書評をいただいたり、紹介していただいたりしました。ご紹介させていただきます。かりやの果て無き冒険魂(スピリッツ) ~心暖士で、深談士な、診断士になーる~------最近のビジネス書は、問題解決のためにロジカルシンキング、思考法などの本が多く出ていますが、この本は全く異なるアプローチですね!そもそも、問題発生自体を防ぎ、問題解決をする必要をなくす。まさに、リスクマネジメント的な考えでしょう。後手の対応ではなく、先手での行動と言えます。本のなかで、何度もくり返しできたキーワードが、「仮説(予定)と結果(実績)を検証(評価)すること」(フォトリーディングしていると、非常に気になってきます。)先日のセミナー で、同じような話を勝間さんが言われてました。(改めてみると、ほんとに同じことだ!!)-------とのことです。全く異なるアプローチ、というのはちょっとうれしいです。紹介いただき、ありがとうございました。勝間さんと同じというのはそれはまたうれしいですね。知識をチカラに!(メルマガ)-----問題が起こるかもしれない可能性を考えて、前もって、そうならないように行動していく。そういうことが、「先読み力」をいかした「プロアクティブ」ということなのだと思います。ここまでは、優秀なビジネスパーソンならやっていることかもしれません。本書では、この方法を、チームや組織で活用する方法についても教えてくれています。先読み力で人を動かす、チームマネジメント、プロジェクトマネジメントを行う方法を知ることができます。プロアクティブに動きたいビジネスパーソンの方やとくにマネージャーの方が読まれると良いと思います。-----プロアクティブをチームに適用することがリーダーの仕事だと思います。そこには、メンバーの学びもあるからです。ありがとうございます。勉強しておけばよかったと反省するところ-------「先読み力」を持っていない無能な上司がいると自分たちも巻き添えを食ってしまいます。そうならないためにも起こりうる問題(出来事)を事前に推測する力を身につけておきましょう。勢いだけ行動すると人間必ず転びます-------リーダーはメンバーのためにも「先読み力」が必要です。(本書でも何度も書いています)ありがとうございます。他にも紹介させていただきたいブログがあるのですが、それは週末にゆっくり紹介させてもらいます。

2008.04.03

-

増刷が決まりました!!

今日、素敵なお知らせが編集者のMさんから入りました。Mさん:『発売5日ですが、もう増刷が決まりました!おめでとうございます!』私:『あれれれ・・・。マジですか・・・。』うれしさの前にビックリです。私が一番不思議に思っているのですが、結構売れているみたいです。でも、本当にありがたい話です。ここでも紹介していただきました。ありがとうございます。エンジニアがビジネス書を斬る!このメルマガを書かれている丸山さんがこのようなコメントをされています。>★━━━この本を読んで自分が決意したこと━━━━━━━━━★> 『周りを巻き込んだ上での先読み力をつける』> > そのためには自分から>★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★違う視点でのまとめ方で「なるほど」と思ってしまいました・・・。勉強になりました。ありがとうございました。

2008.03.31

-

息子と本のタイトル

今日、妻の実家に行く途中に新宿の紀伊国屋に寄ってみました。前回のブログでも紹介したのですが、大手の本屋では本を平積みで(立てて)置いていただいているということだったので、今日は、前回ほど緊張せずに入っていきました。(出版社の方の営業努力です、感謝)1階の新書と3階のビジネス書のところにやはり立てて置いていただいていました。今回は、妻と息子の3人でしたが、妻と共に不思議な感じでした。今度は息子と「パシャリ」。(小市民でごめんなさい)※一番上が、「先読み力」で人を動かす、です。息子の壮輔が出てきたところで今回の本のタイトルに関してお話します。「売れる本」にするために、タイトルは一番重要です。まず、本屋で手に取ってもらわなければ何も始まらないからです。どんな良本でも、タイトルがいまいちだったために、世の中に流行らなかったという本はたくさんあるそうです。「売れるためのタイトル」の例として「数字」を入れることは重要だそうです。今、3倍早くなる、とか10倍アップする、などというタイトルが多いのはそのためです。『「先読み力」で人を動かす』を決める過程でも、3倍、10倍という数字を入れる案も出ました。例えば、『10倍チームの効率がアップする仕事術』、もしくは、『トラブルなんてへっちゃらさ!10倍スピードアップの仕事術』などというものです。(適当に書いています)もしかしたらこのような数字などを入れたほうが、売り上げにはいいのかもしれませんが、私はあまり好きではありませんでした。何冊も出す1冊であればそのようなタイトルでもいいのでしょうが、本を出すのは、多分一生に1度になる可能性が高いため、息子の壮輔に、「お父さんの本は、xxxxだよ」と自信を持って言えるタイトルにしたかったからです。数字を入れることで自信が持てないわけではないのでしょうが、私は入れない方が好きでした。出版社からすれば、著者の希望もあるけれど、社として売れる、というのも重要な指標の一つです。しかし、そこは担当の編集者のMさんが「著者の気持ちになってしまうので、プロの編集者としては 失格なのかもしれませんが・・」といいながら、私の意見を尊重してくれて今のタイトルに行き着くことが出来ました。Mさんには大変感謝しています。話は変わりますが、早くも本をブログで紹介してくださっていますので、リンクをはらせていただきます。前のプロジェクトメンバーのえびちゃんのえび日記彼は、数年前のプロジェクトメンバーです。実はその当時から違う会社の方だったのですが、いまだにやりとりしています。今回も内容やタイトルにいろいろ意見もらいました。また、ブログも素敵なコメントしてくれています。ウルウルです(涙)ありがとうございます。外部の勉強会の鈴木さんの銀座コミュニティカレッジ本書でも「プロアクティブに行動して、時間の余裕を作り出すことで、自分に投資する時間を確保する。その1つに外部の勉強会」を勧めています。私も鈴木さんが主催する「ソーシャル・キャピタル研究会」に参加しています。鈴木さんは元リクルートで研修などをされていた方で、人のつながりのコーディネーション、ミーティングファシリテーションなどいつも感激しています。ブログでご紹介いただきありがとうございました。今日から始める英語トレーニング英語学習のALCのBlogで紹介いただきました。TOEICなどの英語学習でも先読みすることが重要のようです。Jayさん、ありがとうございました。皆さま、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。しばらくは、このように本にまつわる話を書かせていただく予定です。「先読み力」で人を動かす、アマゾンへのリンクです

2008.03.30

-

今日、書籍が発売しました!

『「先読み力」で人を動かす』が今日発売しました!!大手町のお客様先からの帰り道で、丸の内のオアゾの中にある丸善に行ってみました。かなりドキドキしながら入り口を入って行きました。いままで本屋に入るのに、緊張したことなどなかったです(笑)平積みされているといいなーと思い、視線を下にしながら歩いていきました。入り口の辺にはさすがにないかなーと、奥のビジネスエリアに行こうとしました。1冊の上に積み重ねた平積みでもいいなー思って奥に入ろうとしたところ、たまげました・・。一番目立つ、正面通路にこんな感じです。※上から2段目正直、目を疑いましたが本が立ってました。ついつい本の写真をとる怪しい人になってしまいました。携帯で、「カシャー」という音と共に。こんな私の本が1日でも丸の内丸善で、棚に立ったことに関して協力してくれた関係者皆さまに感謝です・・。妻子にも見せて上げたいので、週末まで立っていることを祈ります。

2008.03.27

-

目次です、「先読み力」で人を動かす

いよいよ、発売まで2日になりました。ドキドキしても何もかわらないのですが正直ドキドキしています。。でも、すべてを出し切った感はあるので、結果はどうあれ自分でオススメできる自信がある、というのはとても幸せだと思っています。今日は「目次」の紹介です。興味がわけばぜひ読んでみてください。序 章 先読み力ってなに?■問題解決以前の「先読み力」 ・「先読み力」と「プロアクティブ」 ・プロアクティブを分解して読み解く ・仕事量を削減できてさらに… ・「認知→タスク化→実行」の3ステップで ・三つのメリットで充実した人生を ・リーダーにこそ求められる力 ・メンバーの成長とチームの成長を加速する ・コラム マネジメントはグローバル社会でも通用するスキル第1章 あなたの先読み力を知る■先読み力を知る三つのものさし ・ものさし1―仕事で関わるすべての人たちをリードしている? ・ものさし2―「できる」人の5段階。あなたはどこにいる? ・ものさし3―時間価値を意識しているか? ・コラム 成長を加速する時間の投資法第2章 先読み力を鍛えるタイムマネジメント■8000人を率いる役員に学んだ時間術 ・忙しさの中で考えたこと ・タイムマネジメントで「先読み体質」に■まずは1日単位で仕事を見る ・先読みして予定を立てる ・予定と実績の比較は「なぜ&どうすれば」 ・先手を打ったか、後手に回ったかを分析する■1週間、さらに「3週間」後まで先読みする ・1週間で「時間対効果」を認識する ・1週間の計は日曜日にあり ・3週間先を読むタイムマネジメント ・なぜ1か月ではなく3週間なの? ・なぜ手書きのスケジュールなの? ・メンバーの休みの予定やデートの約束も忘れずに■確実にスピーディーにタスクをこなす ・スケジュールに連動したタスクリスト ・タスクリストの抜け ・もれをゼロにする ・仕事の優先順位は四つの箱で考える ・メモやノートを一気にタスクリストに変える方法 ・タスクを確実にこなす魔法のカラーボールペン ・コラム 他人の時間を奪うメール 第3章 メンバーが躍動するチームマネジメント■チームのマネジメントが難しいわけ ・なぜこんなに思いどおりにならないのか?■二つのツールでプロアクティブ・チームマネジメントを実現する ・3週間スケジュールとTOP5がチームのエンジンになる ・3週間スケジュールで予定をアップデート ・チームの予定を定例ミーティングでもれなく共有 ・TOP5で優先順位ベスト5のタスクを発表する ・3週間スケジュールでメンバーがリーダー視点に ・TOP5はリーダーにとっても強力な武器■プロアクティブ・チームマネジメント実践編 ・ステップ1 これだけは絶対にやろう ・ステップ2 ここは抑えたいところ ・ステップ3 ここまではやろう ・ステップ4 ここまでできたらすばらしい ・成功の秘訣は「思い」 ・チームをマインドでリードする「マニフェスト」 ・コラム 楽しくない仕事でもゲームにすれば楽しめる第4章 成果を生み出すミーティングはこうつくる■ミーティングのクオリティは事前の「段取り」で決まる! ・そもそもミーティングってなんのため? ・事前にすべてを考える ・結論まで仮説を立てる ・「私なら…」の視点でたたき台を用意 ・相手の準備不足も事前に消しておく! ・事前ネゴをやろう! 人は相談されるのが好き ・事前ネゴの相手は3タイプ■いざはじまれば、寄り道せずに足跡を残す ・目的・ゴールを常に意識しているか? ・堂々めぐりはホワイトボードで「見える化」する ・クオリティを劇的に上げる3WH ・議事録を1分で書く方法 ・空間演出で盛り上げる! ・コラム クリエイティブなブレストを行なうためには?第5章 チーム関係者を巻き込み成功に導く■関係者をリードするためにはまず相手の立場に立つ ・間違っていてもわかりやすい説明 ・全体の枠組みを相手の頭の中に作る ・説明相手は小学生 ・恋人に頼んでプレゼンの練習■期待値をコントロールして成功に持ち込む ・期待値の「ギャップ」を利用する ・スコープ以外の仕事で「貸し」を作る ・関係者をリードするためにお客様すら利用してしまう? ・満足の先にあるものは? ・コラム 年上メンバーをリードするにはお客様を演じる終 章 リーダーに必要な三つのこころ■リーダーがプロアクティブでなくてはならない理由 ・リードするこころ ・援助するこころ ・感謝するこころ ・0.5歩でも同じ方向に前進してくれてありがとう アマゾンリンクはこちらまた、近況をお伝えします。

2008.03.25

-

本の見本が届きました。ドキドキです。

3/27日発売の予定の「先読み力」で人を動かす、の見本が今日手元に届きました。見本といっても修正出来るわけではないのですが・・。正直、不思議な感じがします。この私の名前が書いてあってそれが何冊もあるということが。でも、同時に、一生分のビジネス経験をハートを詰めたつもりなので、すべてを出し切った、という思いがして、なんとも言えない高揚感があります。発売日に本屋で本が並んでいるすがたを想像すると本当にドキドキします・・。また、ご報告します。見本は出版にあたり、いろいろ意見をくれた方やそもそもきっかけを作ってくれた方に送る予定です。このようなきっかけをもらえて、書籍化まで出来たことに、周りの多くの方に感謝してもしきれないくらいです。多くの人に支えられているなーという感謝の気持ちを改めて感じてしまいました。ところで、話はかわりますが、見本が到着した今日、たまたまですが、父親がハーレーに乗って実家の岡山から遊びにきました・・・。歳は70歳です。70歳なのにブログをやっていて、私のブログよりもよっぽどアクセス数がいい・・。ちにみに、これが父親のブログです。歳を取ればとるほど、元気に遊ぶ父親は、「アクティブシニア」とかでNHKとかにも出たりしました。参りますね。。そんな父親のサイトでも本を宣伝してくれることになりました。こっちの方がよっぽど反響がありそうで怖いです。

2008.03.22

-

このブログが書籍化されます!(3月27日発売)

とってもお久しぶりです。前回の書き込みを見ると12/20なので、ちょうど3ヶ月ぶりです。しばらく書いてなかったですね。。実は理由があります。このブログが書籍化されることになりました!!そのため、しばらくの間、週末は執筆活動をしていたためです。書籍のタイトルは、「先読み力」で人を動かす ~リーダーのためのプロアクティブ・マネジメント~ です。もうアマゾンで予約可能です。執筆活動は、ブログのネタがもとになっているのでそんなに大変ではないと思っていたのですが、正直言って文才がない私には、想像していたよりも大変でした。。すべてを出し切りました。もう何も出てきません・・(笑)ぜひ下記のような方に読んでいただきたいと思っています。【この本を読んでいただきたい方】■このキーワードにひっかかる人『問題発見』や『問題解決』の方法は知ってる。 なのに、思ったように成果を出せないのはなぜ?■リーダーを目指す若手ビジネスマン・いつもトラブル対応ばかりして残業地獄から抜け出したい人・気づいたら「指示待ち人間」になってしまっている人・できるビジネスマンになるために何かが足りないと感じている人・もうすぐリーダーになりチームを要領よくうまくリードしたい人■リーダー・リーダーになったけどチームをまとめられずリーダーは無理だと絶望している人・リーダーになり急に仕事量が増えどうにかしたいと感じている人・メンバーのベクトルをそろえ、なんとなくバラバラのチームに一体感をもたせたい人・チームの生産性を飛躍的に高めたい人・メンバーとチームの成長をサポートし、可能性を伸ばしたい人■感度が高い大学4年生 or 新卒の方実践がないと、なかなか理解できないことはあると思います。しかし、先にこの本を読むことで、頭で理解して、実践で経験できます。そうすることで、実践で経験してから理解するより、早く成長できるからです。ぜひ読んでみて感想をいただければと思います。せっかくなので、出版に至った経緯を書いておきたいと思います。思い起こせば、ちょうど2年前です。ある人のすすめで、私の人生において、やりたいことを実現するための必要なステップとして、本を出してみては?とすすめられました。これっぽっちも考えたことがなかったし、文才も何もない私にとって「私が本なんて無理」と思いました。それであれば、ブログでネタをためてみては?ということでした。そこで、すすめられたさらに半年後にブログをはじめました。ちなみに、私はブログを毎日更新できるような人ではありません・(笑)毎日更新できる人を本当に尊敬していますが、私はネタのためにブログを書き始めました。予定では1週間に1度書き込みをするはずだったのですが、もちろん予定どおりには行かないものです。時には1ヶ月に1度ということも何度もありました。それでも、あきらめずに書き続けました。昨年の夏に私が参加しているある外部の勉強会で、出版社のMさんが参加されていました。名刺交換して、確か翌日に連絡がありました。私の名前で検索して、このブログを見て、書籍化しませんか?ということでした。私としては、依頼は大変うれしかったのですが、本を出すには、もうしばらくネタ出ししてから、と思っていたので多少の躊躇がありましたが、Mさんと何度かお会いして、11月ごろ、本にする決心をしました。そして、3月26日についに発売することになりました。正直言っていまだに不思議な感覚がします。「この私が本?」という。1つだけ、みなさんにお伝えしたいことがあります。私が作った造語で「夢は見ることがからはじまる」というものがあります。私もブログを書き始めた時、私の夢シートに「2~3年後に本を出版する」と書き込みました。そして実現しました。まず「夢を見る」。そこからすべてがはじまります。そうすると自然に周りがその夢実現に向けて動きだすことを改めて体験しました。しばらくの間は出版に関する動きをお知らせしたいと思います。

2008.03.20

-

評価とは?

こんばんは。また久しぶりになってしまいました・・・。実は理由があるのですがもう少ししたらお伝えできると思います。最近のネタとしては、2週間前に遅めの夏休みの残りを3日取りました。この休みを利用して実家の岡山に1歳3ヶ月になる息子の壮輔と2人で行ってきました。ただ単純に・夏には3人で妻と3人で帰ったので3人でまた帰るほどでもない・飛行機代ももったいない・妻にたまには楽にさせてあげたいくらいの理由だったのですが、帰京後、妻が妻の友人に話したところ2人で帰ることはかなりすごいことらしく、大きな反響があり、その結果影響を受けた妻の友人の旦那さんが「よし、俺も」のようになって感謝されたとのことでした。。私としては移動は大変でしたが、息子との関係がより強固になったので、それだけで満足なのですが、こんなので回りに影響を与えれたことにびっくりしてます。さて、今日は効率的仕事術ではなく、今日、ちょっと感じた評価の話です。外資系の私の会社では年末の時期になると人事評価があります。人事評価は人事は基準のガイドを出すだけで、マネージャの間で決められます。ステップとしては、1.ラインのマネージャ(管理者)が部下を評価(10~20人くらい)2.部門のマネージャが部門全体として精査(30~50人くらい)3.事業部マネージャ全員で全体を精査(200人くらい)というステップで評価されます。このステップを踏むのは評価が不公平にならないためで、例えば1のステップで一番いい評価(仮にA)だとしても2や3のステップで議論されてBになったりします。評価する軸も公平に評価できるように数字で図れる達成度なども用いられます。これらのステップによってかなり公平な評価が実施されていると思います。ただ、それでもやはり公平な評価が絶対にされない、と思うところもあるのでそれについて書きます。(公平性を実現しようとするいい部分はたくさんありますが、今回は省略します)話は変わりますが、私の会社ではプロジェクトがベースでビジネスがなりたっています。そして、会社には簡単に言うと2つのマネージャが存在します。1:ラインマネージャ(部下の人事評価の権利を持つ人)2:プロジェクトマネージャ(プロジェクトメンバーの人事評価の権利を持たない人)ラインマネージャと部下が一緒に仕事をするのではなく、・部下のAさんはXプロジェクト・部下のBさんはYプロジェクトという状況が多々発生します。ラインマネージャが仮にAさんを評価するには、XプロジェクトのプロジェクトマネージャからAさんの働きぶりを確認したりしない限り、正確な評価はできません。私は10名程度の部下がいるラインマネージャでもありますし、私の部下でないメンバーがいるXプロジェクトのプロジェクトマネージャでもあります。問題は、私の部下でないメンバーCさんのラインマネージャがCさんの働きぶりを私に確認していないまま、Cさんは評価された、ということです。つまりCさんのラインマネージャは悪い表現をすれば、適当に評価している訳です。私も昔逆の立場で、プロジェクトからもお客様からも大変評価されたにもかかわらず、私のラインマネージャが低い評価をつけたことがありました。私はラインマネージャに「誰かに私の働きぶりを聞いたのですか?」と聞いたところ、返答ありませんでした。。。今日も似たような光景を目にした、経験したのでこのブログを書いているのですが、このような行為は管理者として失格だと思い、自分が管理者になった時には真剣に評価しようと心に誓いました。今年、その評価を管理者として実施するチャンスがあったので、真剣に誠心誠意を持って実施しようと、下記を書いて、それを部下の人たちにも説明してから評価を実施しました。それだけ真剣にやっている、ということを伝えたかったからです。下記が部下の人たちにはじめに説明した資料です。もちろん、完璧はありえないのですが、可能な限りの情報を集めて、可能な限り正当にそれを真剣にしました。その真剣さだけが、人が人を評価することが許される絶対条件だと思うからです。<評価の前に説明した私の心構え>1.この評価ミーティングは?◇貴職の1年の働きに対する、結果、プロセスを評価する公式の場所であり、 真剣勝負で望むべきもの。2.評価とは?◇公平かつ客観的で合理的な評価など、そもそもありえない。だから、 自分の心の中に不純な要素なない、よこしまな想いがないことを 心に誓い実施するもの。◇その中で評価者として真剣に準備し、真剣に取り組み、貴職の成長 にとって必要なことを議論するもの。◇仮に、公平かつ客観的で合理的観点が存在するとしてその観点から、 良すぎる評価だと思った場合でも、悪すぎる評価を受け入れなくては ならなくなった場合でも、長い人生において、貸し借りを作っていると 信じている。※会社として公平性をうたっているにもかかわらず、このようなことを 言うと怒られるかもしれないが。。3.できる人とできない人の定義1.他の関係者に問題解決を求め、次の機会のために自分も観察し学習する姿勢を示す2.他の関係者に問題を伝え、それを実行するにあたっての特定の助けを求める3.他の関係者のために解決の選択肢をあげるが、他の関係者に選択肢を求める4.選択肢に関する自分の提言にそって他の関係者に選択肢をすすめる5.選択肢をあげ、意思決定を行い、結果を他の関係者に伝える※1~4と5は大きな違いがある。1~4は最終的にはReactive、5はProactiveで 責任と権限が発生している。いい評価を取る人は任されたエリアに対して5を 実施している人。

2007.12.20

-

妻を使ってプレゼンの練習

こんばんわ。最近いつもの子供ネタなのですが、もうすぐ14ヶ月になる壮輔ネタです。土日、かなり長時間一緒にいたのですが、壮輔が妻を差し置いて私のところに、泣いて抱っこして、という感じで来ることが何度もありました。別に競っているわけでもないですが、やっぱりとにかくうれしかったです。---ここから本文です---今日は最短の時間でいかにプレゼンテーション(人前での発表準備)のクオリティを上げるかという話です。妻と書いていますが、結婚されていない方は彼女でもいいですし、大きなお子さんがいる場合は、子供でもいいです。もちろん女性の場合は夫、彼氏でも構いません。【こんな経験ありませんか?】◇プレゼンテーション、人前での発表をしたが、準備が不十分だったので うまく出来なかった、もっと練習しておくべきだった、と思ったことありますよね?分かってはいるのだけど、仕事が忙しい中、バタバタと資料を作成して準備が十分できない中でプレゼンテーションや人前での発表の本番をむかえざる得ない、ということ。もっと時間があれば準備できたのに、と仕事のせいにしたところでうまく出来なかった、という事実は消えません。また、弊社に入社しようとする学生の人にもよく言う話なのですが、「学生時代は何かに100%の時間をかけて100%の準備をして望むことが出来たかもしれないが、社会人になるとそもそも100%の時間がないので、その中でどうやって最高点を取るかを考える必要がある。」と思います。限られた時間で最高点を取りにいくために、何ができるか、これが仕事をする上で常に課せられた挑戦です。そこで、【今日の効率的仕事術】◇妻を利用してプレゼンの練習をするです。では、実際に先日、40人くらいの前で1時間のプレゼンテーションを実施したのですがその時の話を例えに説明してみます。今回のプレゼンは今回用にゼロから作る必要があったので、作成、説明、それ自体が初めてのネタでした。場合によっては同じネタをプレゼンするケースがありますが、そうではありません。よって、プレゼンの目次、中身をすべてゼロから作る必要があります。大きな流れをまとめると、1.目次の作成(プレゼンの流れの検討)2.中身の作成3.練習4.本番というステップを踏む必要があります。まず、本番の1週間前に「1.目次の作成」を1時間くらいかけて実施しました。理由は、一番大変なところではありますが、ここさえ出来てしまえば残り何時間必要か大体推測がつくためです。そして、本番2日前の土曜日の夜中、4時間かけて「2.中身の作成」を実施しました。4時間は大体想定どおりの時間でした。さて、いくらある程度納得がいく中身が出来たからといって、それをうまく発表できなかったら意味がないので、ここからが本当のポイントです。私はプレゼンは苦手ではありませんが、得意でもありません。なので、まともな場でのプレゼンテーションは1度練習しておかないと言葉がスラスラ出てこないので必ず後悔します。そのため、私は妻にお願いして「3.練習」を実施します。ちなみに妻は社会人経験も半年程度しかなく、また私が属しているITも全く詳しくありません。なので、私がプレゼンする内容はほとんど理解出来ないです。でも、私のプレゼンの内容はほとんど理解出来ないことがとてもいいのです。妻に対して普通の説明では理解されないため、【妻へのプレゼンで気にすること】・普段当たり前だと思って使っている単語を補足して説明する・分かり安い例を用いて説明する・1つのことをいろいろな角度で説明するということを実施する必要があります。このような練習をすることにより、【妻へのプレゼンからの気づき】・誤字脱字を修正できる・使うべきでない専門用語を認識できる・初めて聞く人の視点を知ることが出来る・本番時に言葉がスラスラ出てくるためのボキャブラリが増えるなどがあります。仮に自分一人で練習しようとしても、表面しかみないため、誤字脱字すら気がつけない、という経験を何度もやっていたため、このように妻にお願いするようになりました。さらには、普段私が何をやっているか全く知らない妻が私の仕事を垣間見て仕事の大変さ?を理解する、という副次的な効果もありました。さて、プレゼン発表の月曜日の午後だったのですが、直前に数名のチームメンバーにお願いして最終レビュー(最後の「3.練習」)を実施します。このポイントは、ビジネスを理解してくれるメンバーに本番さながらに実施することで中身の最終確認、妻に対して説明した時に出てきたボキャブラリから使えそうなものの確認です。メンバーの選定はただほめてくれる人ではなく、ちゃんと改善点を指摘してくれることが重要です。もちろん、メンバーが多忙でお願いできないケースもありますがもしお願いできればこれが2回目、本番は3回目になるので本番ではかなり流暢に説明ができます。かかった時間はトータル7時間。本番を思い返すと7時間の割にはまずまず納得がいく完成度になりました。1.目次の検討 1時間2.中身の作成 4時間3.練習 2時間社会人は限られた時間でいかに最高点を出すかが一番の挑戦です。時間、与えられた資源を考慮すると最高点が80点にならざる得ないかもしれませんが、普通にやると50点のものを80点にどうやって持っていくかが求められます。いかがですか?妻(周りの人)を利用してプレゼンテーションの練習をしませんか?そして、限られた時間で最高点を出しませんか?------------------------------------------------------【まとめ】そもそも時間が限られている時に、その時可能な最高点を取ることが求められる。それはプレゼンテーションの準備でも同様のことが言える。妻(周りの人)にプレゼンテーションのリハーサルを実施することで最短の時間で最高点を取ることも可能になる。------------------------------------------------------

2007.11.26

-

大きな波に乗れる人、小さい波しか乗れない人

先週から空いてしまいましたが、先週末はソーシャルキャピタル研究会という勉強会つながりで、研究会を主催されている鈴木さんの尽力で実施された仮想世界ゲーム、というイベントに参加しました。ゲームというと「ゲーム?」と思うかもしれませんが、これは鈴木さんの言葉を借りると、「貧困や地球温暖化のような社会問題がなぜ起こり、解決のために協力が必要なのに、なぜ、協力をしあうことが難しいのかをゲーム体験を通じて学習することができる仮想世界ゲームを開発者の名古屋大学の広瀬教授にお越しいただき実施いたします」というものです。私は貧困国メンバーとして10~17時の長丁場のゲームを実施したのですが普段感じ得なかったいろいろな思いをし、いろいろな学びをしました。たとえば、・貧困は生きることが精一杯で抜け出すということを考える余裕も無い・抜け出そうとしてもそれに必要なものが何もない時、ただ生きるしかできない・先進国のいろいろな政策は先進国からの視点で独りよがりのものがほとんど (そう思っていないだろうが)・共存共栄とは何か普段使わない脳が刺激された1日でした。---ここから本文です---今日何かを物に出来る人に共通した行動習慣です。【こんな経験ありませんか?】◇自分の成長のためにいろいろやりたいと思っているが全部中途半端で なかなか物にならないなーと感じることありますよね?いろいろチャレンジしたいと思って、いろいろ手を出しているのですがどれも中途半端で物にならないなーと感じること。その横でなぜだか何をやっても順調で物になる人がいるのも事実です。私の今のプロジェクトメンバーも30名弱いるのですが、何をやっても中途半端な人もいれば、なぜだか何でも物になる人がいます。それらの人を観察してみると、ある共通項があることがわかりました。どちらの人もがんばって自分を成長させたいと思っていることは同じなのですが【物になる人とならない人の共通項】物にならない人:目の前の仕事に直接関係ないことにも一生懸命物になる人:目の前の仕事に直接関係あることにのみ一生懸命というものを発見しました。そこで、【今日の効率的仕事術】◇大きな波(流れ、運)が来たらそれだけに乗る(1つのことに集中して取り組む)です。私はこれが効率的であることの鉄則だと思っています。例えば、簡単な例で英会話を考えてみたいと思います。【物にならない人】英語はビジネススキルの1つと思い、英会話学校に通い続けてはや5年。自己紹介はとても上手になったがそれ以上の込み入った話になるとなかなかできず。そんな折、1ヶ月のアメリカへの海外出張に行くことになった。5年の成果を、と思ったがやはりほとんど話せず理解できず。。【物になる人】英会話は学生時代にやった程度。読んだりするのは問題ないけど会話は経験なし。そんな折、1ヶ月のアメリカへの海外出張へ行くことになった。せっかくなのでここで一気に英語に浸かろうと決心。出発までの2ヶ月毎日Skypeでフィリピン人と1時間のプライベートレッスンの英会話。Skype+フィリピンなので1時間1000円と超お得。2ヶ月毎日話してるとあら不思議。結構話せるじゃないの。分かりやすくするためにこのように書きましたが、物にならない人というのは目の前に何の波が流れているか意識せず、自分の興味ある小さな波に乗ってしまいます。その結果、小さな波はいくつも乗れるのですが、結局その波はすぐ終ってしまい、波乗り技術も物にならないまま次の小さな波に乗ります。ところが、物になる人は何の波が流れているか気がついてその波に乗ろう精一杯努力します。そしてそれに乗れることで、技術が上達すると共に、波が小さくなる前に次の大きな波に乗っていき、次から次へと好循環なサイクルに入ってい事があります。仕事に置き換えると、【物にならない人】あれもしたい、これもしたいと思っていろいろやっている人に限って小さな波ばかりのっている人、もしくは、「この仕事しかしたくない」と大きくなりそうな波を見過ごす人は何1つものになっていません。【物になる人】一方で、目の前の仕事を一生懸命こなし、そこから何かを学び取ろうとする人は、大きな波に乗り、その勢いで次の大きな波に乗ってとどんどん機会に恵まれてどんどん成長していきます。いかがですか?大きな波(流れ、運)が来たらそれだけに乗ることに全力を注ぎませんか?そして、その波を制覇することで、その波を物にするだけでなく、次の大きな波に乗る好循環サイクルに入りませんか?------------------------------------------------------【まとめ】自分を成長させたいといろいろチャレンジしているがどれも中途半端。それは、小さな波に乗ろうとしているだけ。物にする人は大きな波が来た時にそれだけに乗ることに全力を注ぎその結果、波を制覇するだけでなく、次の大きな波にも乗る好循環サイクルに入ることができる。------------------------------------------------------

2007.11.18

-

90点でもすみませんという日本人

マレーシア、クアラルンプールでの出張からの帰りの飛行機で書いています。現地では3日間、ホテルの会議室で、アメリカ+アジア(オーストラリア含む)の人が集まって、私の今の仕事にまつわる内容の会合だったのですが、感想は「寒かった」です。。というのも外はとても暑いのですが、3東南アジアでは当たり前のようなのですが、外が暑いために、部屋の中は極限まで寒くするらしい、とのこと。何度もホテルのスタッフに温度を上げるように連絡するのですが、設定温度が多分16度くらいからスタートしているので、3回お願いしても寒い状態でした。。(最終日にはやっとまともになりましたが・・)目的であった、ネットワーク作りと日本のアピール、に関しては十分できたのでまずまず満足いく出張でした。---ここから本文です---丸々3日間、英語の世界で過ごして、再び感じた欧米人 vs. 日本人の話です。【こんな経験ありませんか?】◇ほとんどすべてうまくいったが一部うまくいかず「すみません」と言ったことありますよね?ほとんどうまく出来ていてもやはり間違ったのだから「すみません」ということは普通だと思います。この姿勢は日本においては美徳とされます。私の会社はアメリカが本社なので、日本の我々は子会社の位置づけになります。多くの日本にある外資系の会社、はたまた日本という国そのものがそうであるように、我々の会社も「物言わない日本」になってしまっているのは事実です。そのため日本国と同じようにいろいろな面で貢献に対する見返りが少ないです。そこで、【今日の効率的仕事術】◇出来ないことに目を向けるのではなく、出来たことに目を向ける、 このマインドを持つです。日本人、しいては日本国が「物言わない」理由はいろいろあると思いますがその根本をたどってみると下記の例から読み取れると思います。【日本人 vs. 欧米人】ある事を実施するにあたって、満点が100点、合格点が80点だとすると仮に、90点を取った日本人:「10点間違ってました。すみません。」60点を取った欧米人:「60点もとったのですよ。すごいでしょ。」日本人は90点取っていて十分合格点に達しているのに、間違った10点に注意を払って申し訳ない、と思ってしまいます。一方、欧米人は60点で合格点に達しておらず、間違いを反省すべきところを合格している60点に注意を払って、60点取れたことを自慢します。ここから何が生まれるか、というと「自信がない」と「自信がある」です。これらの態度で望むと、貢献に対してどちらが見返りが多いかというともちろん「自信がある」人が多くの見返りをとっていきます。実際のビジネスの場面でも悪くもないのに謝ってばかりいる日本人を多く見かけます。そして欧米人からすると、中身がよく分からなくてもこの日本人は「謝っているから欧米人に対して間違ったことをしたのだろう」と思います。この調子でネゴシエーションするとしたら、圧倒的に弱いですよね。ネゴシエーションにはならず相手が思うままに物事進められてしまいます。日本の外交が弱いのも、つまるところ、日本としてやったこと、出来たことに目を向けることが得意でないためだと思います。これは別の例でも明らかです。【おいしいお酒のつくり方とおいしいワインのつくり方】お酒:この部分が「まずい味」なので取り除こうワイン:この部分が「おいしい味」なのでもっとおいしくしようお酒とワインに関してはどちらがいい、悪いはないかもと思いますが、日本人の古くからの習慣としている出来ないことに目を向けるという行為だけでは、いまのグローバル化された世界ではなかなか生き抜いていけないと思います。いかがですか?出来ないことではなく、出来たことに目を向けませんか?そして、正当な評価、正当な見返りをうけとりませんか?------------------------------------------------------【まとめ】日本人は90点取っていても、間違った10点に対して「すみません」と思い、その結果、正当な評価、見返りをしてもらっていない。グローバル化されたビジネスの世界で生き抜いていくためには、90点取った事(出来た事)に目を向けて、自信を持つ必要がある。------------------------------------------------------

2007.11.05

-

ウソでも分かりやすい説明

こんにちは。今、実はマレーシアに出張中の飛行機の中です。マレーシアは6年前に仕事で行って以来です。飛行時間は7時間なのですが私は飛行機の中で時間を潰すのが結構得意です。本を読む、ブログを書く、時間を使って考える仕事をするなど、普段やりたくてなかなか出来ないことをリストアップするとすぐに12時間くらい必要になってしまいます。。で、飛行機の中で全部やりたい、と思いながら途中で映画を見たりするのがたまらないです。これは、試験勉強やはたまた、部屋の片付けをしている時に普通は見ない深夜番組や深夜の映画などががとても楽しくて、すぐに時間が経ってしまうのと似てますね・・。---ここから本文です---今日は先週プロジェクトメンバーに話した話からです。【こんな経験ありませんか?】◇問題が発生した。あなたにとっては問題の原因も解決方法もよく分かっている。 そこで、大丈夫であることをお客様もしくは上司に説明する時に、一生懸命、細かい ことも説明した。だが、複雑すぎたのか、細かすぎたのか理解してもらえなかった。ありますよね?あなた自身はとても細かいことまで理解して、この問題は全く問題ないことを分かっているのに、お客様もしくは上司に説明しても理解してくれない。大きな問題ではないのに、なぜだか大きな問題として捉えられていしまい、本来やらなくてもいいことをやる羽目になってしまった。だれもちゃんと理解してないのになんだよー、分かってないなー、と思いますよね?ところが、このようなケースでは大抵の場合、あなたの説明能力に問題がある場合がほとんどです。伝える相手のレベルにあわせて、それを順序立てて説明していないことが考えられます。そこで、 【今日の効率的仕事術】◇ウソでもいいから分かりやすい説明をするウソついてもいいの?と思うかもしれませんがウソでも分かりやすければいいです。ただし、ないことをあるとか、あることをないとか言うのではありません。本当は厳密に言うと違うのだけど、まず大枠を理解してもらうためにあえて本当はウソの大枠を伝えることです。例えば海外旅行をしていて、外国人との会話です。【意味あるウソの具体例】1.分かりにくいやりとり 外国人:「どこから来たのですか?」 あなた:「神奈川県からです」 外国人:「・・・そうですか・・・(そんな場所しらないよ)」 あなた:(会話が続かず)2.分かりやすいやりとり 外国人:「どこから来たのですか?」 あなた:「東京です」 外国人:「Big Cityですよね」 あなた:「ええ。でも実際には東京の西にある神奈川というところで 東京から近いところです」一度は経験したことがあるのではないでしょうか?実際には「Kanagawa Prefecture」とか「Saitama Prefecture」とか正しいこと言っているのですが、・多くの外国人は東京以外よくしらない(日本人がN.Y.の隣の州をよく知らないように)・Prefectureという単語自体、メジャーではない(アメリカなどではStateという)が原因で会話になっていないことが多々あります。外国人にとってみれば、厳密にどこから来たのか知りたいというよりは会話の糸口をつかみたい、と思っていたのに目的が達成されないかもしれません。話を元に戻すと、あなたは「問題ない」ことを理解してもらうことが目的であったはずなのに、正しく伝えようとしたために、本来の目的を達成できなかったことになります。私の知り合いの口癖で話した後に、「実際には、そうでなくて、○×なのだけど」と補足しながら話す人がいました。それを聞くたびに、彼の説明のうまさに関心していました。またちょっと脱線しますが関西人の友人に「本当のつまらない話とウソの面白い話だったら、ウソの面白い話の方が 価値があるに決まってるだろ」と言われてなるほど、と思ったこともありました。ウソでも目的を達すことが出来ればそれはそれでありですからね。いかがですか?ウソでもいいので分かりやすい説明をしませんか?そして、大枠を理解してもらった後で詳細を説明することでより早く、正しく理解してもらいませんか?------------------------------------------------------【まとめ】正しく理解してもらおうと正しい細かい説明を実施したが、理解してもらえなかった。本質ではない部分であれば、ウソでも分かりやすい説明することの方がありがたいと思われる。そして大枠を理解してもらった後、詳細の説明をするとより早く正しく理解してもらえる。------------------------------------------------------

2007.10.29

-

言わない罪(プロジェクト建て直し6)

最近2週末連続、風邪をひいてしまって週末に余裕がなかったことも理由の1つなのですが、あっという間に前回から1ヶ月が経ってしまいました。。言い訳です(笑)社会人になって10年以上経ちますが、なんとはじめて1日病欠をしてしまいました。病欠というのは何とも無駄なことだと思っていたので、休まないためにも風邪をひかない、というのがポリシーだったのですが、ここ数年は時々風邪もひくようになり、今回はついに休んでしまいました。。でもすっかり元気になりました。今週はいろいろとイベントがありました。1つ目は10/15に今やっているプロジェクトがサービスイン(作っていたシステムが本番として動き出すこと)しました。6月中頃から前任のプロジェクトマネジャからバトンタッチして4ヶ月。ついに、という感じです。普通に考えて、いい状態でバトンタッチというのは、なかなかないので、私の場合もちょっと厳しい状態でのバトンタッチでした。なのでバトンをもらってから2ヶ月は起きている間は働き続けていた、という感じでしたのでこの日を迎えられてなんともいえない満足、充実感があります。2つ目は10/17に誕生日を迎えました。四捨五入をするとついに40台の大台にのってしまうことになりました。。周りの人も一緒に年をとっていくので言われないと気がつかないことがあるのですが、知らない間に・・・そして昨日は会社ではじめのプロジェクト(長野オリンピック)からの友人の家でバーベキューパーティー。5階建てのマンションの最上階の広いバルコニーで。。10カップル(夫婦)+7人くらいの子供があつまりワイワイガヤガヤ。久しぶりに普段とは違う世界で、なんとも素敵な空間でした。Aさん、どうもです。今後ともよろしく。---ここから本文です---今回は上記にも書いた今のプロジェクト10/15のサービスインの翌日に発生したトラブルに対して、チーム全メンバーにメールした内容からです。【こんな経験ありませんか?】◇自分の責任範囲外のところで問題が発生した。 その時「やっぱりね。思ったとおり問題が発生した。」と思ったこと。ありますよね?「起こると思っていたんだよなー、私の読みは当たるんだから。」と思うかもしれません。ここでは当てることがすごいといいたいのではありません。問題が自分の責任範囲外だったので、当事者意識がまったく必要ないか、というとそうではないことを言っています。今回動き始めたシステムも2つの関連があるシステムを私の会社(A社)と他社(B社)で作っています。なので私の会社だけ仮に100点でも他社が仮に60点なら全体で合格(80点)に達っしません。10/15の夜、専門用語ではバッチ処理というシステムの裏側で動く処理があります。私のプロジェクトのあるメンバーは「B社のシステムがうまく動かない可能性があるんですよねー」と前日に言っていました。私もそれに対して特別行動を起こしませんでした。翌日、そのメンバーの予測どおりうまく動きませんでした。お客様の立場に立てばすべてがちゃんと動いてはじめて意味があるのに、もしそのようなことが予想できるのなら、教えてほしかった、ということです。そこで、 【今日の効率的仕事術】 ◇「言わない罪」を犯さない今回のケースですと、お客様に対して【お客様に対して言えたこと】◇B社が今までテストしたことないバッチ処理が初めて動くので正常に 動かないリスクがあります◇正常に動かないリスクがあるので、夜間立会いを実施して問題が発生 したた早急に対応できる体制をとったほうがいいですなどとお客様に対して提言するべきでした。そして「想定どおり」問題が発生しましたが夜間立会いは実施していなかったので問題の対応は翌日の朝でした。お客様の立場で言えば、【提言しなかった場合】◇A社のせいではないが、B社部分がうまくいかなかったら全体としてNGだな◇B社も頼りないし、A社は責任範囲外だから自分たちで再発防止を何か考えなければ◇でもそれも大変だなー、どうしよう、こまったとなるのか、【提言した場合】◇A社の推奨を聞いて対応したおかげで、B社の失敗までカバーした◇A社は自分の責任範囲以外もリードしてくれようとする◇A社はなんて頼れるのだろうとなりますよね。実際には今回はそこまでひどい問題ではなかったのですが、このようにProactiveに行動することで期待値を超えることができます。そして、お客様をリードすることでお客様に頼ってもらえます。そこにはじめてお客様の満足を超えるものが存在すると思っています。いかがですか?言わない事がお客様にとって罪な場合があることを認識しませんか?そして、お客様から本当に信頼される人(チーム)になりませんか?------------------------------------------------------【まとめ】自分の責任範囲外で問題が発生しそうだと思っていて、それを伝えないことは実は「言わない罪」を犯している。自分の責任範囲外に関しても、リードすることで本当に信頼される人になれる。そしてそこにお客様満足を超えてもの(感動)が存在する。------------------------------------------------------

2007.10.21

-

スコープ以外の作業で貸しを作る(プロジェクト建て直し6)

最近、仕事のエリアで大きな力を感じます。(会社だけの仕事ではありません)大きな力というのは分かりやすく言い換えると運命のようなもので、自分のコントロールできる範囲外なのですが、大きなうねりのような感じで流れています。とても力強く、流れを身を任せていると居心地がいいちょっとキラキラしている流れです。なぜ今書いているのかというと、この感じが何なのか、また何が起こるかわからないですがワクワクする自分を感じるので、これが何なのか後になって確かめたいからです。ちょっと宗教的で申し訳ないですが、宗教ではまったくありません(笑)---ここから本文です---今日もプロジェクトネタです。【こんな経験ありませんか?】◇お客様との取り決め(スコープ)以外の追加作業が発生してしまった。 どうにか実施可能なのだが、やるべきかやらないべきか迷っている。ありますよね?プロジェクトでもタスクでも決まった時間、お金でゴールを到達することが求められます。ゴールの姿が定義されている以上、追加の仕事を実施すればゴールに到達しない、もしくはゴールの姿が変わる可能性があります。それを決めるために、スコープ定義書(実施範囲の定義が書いたもの)があるのですが、実際に作業開始前にすべて先まで見通して、細かいレベルで予見するのはなかなか難しいものがあります。お客様に追加金額を払って作業費を追加で負担してもらえる場合はいいですがそうならない場合も多々あります。そこで、【今日の効率的仕事術】◇スコープ外の追加作業を実施して貸しを作る、貸しをアピールするです。追加作業に関して、実際によく目にする状況です。【追加作業に関しての対応方法】1.追加作業費をもらって作業を実施する2.スコープ外なので作業はできませんと伝える3.好意で追加作業を実施するが、お客様はそれが追加作業かどうか認識していない4.好意で追加作業を実施する前に、追加作業であることを明言して作業を実施する1は一番オーソドックスなやり方ですが、お客様の予算もすでに決まっていたりして実施できない場合もあります。また、人によっては追加費用を依頼することが悪いことのように思う人もいて、依頼すべきことをしていない人もいます。2はもっとも簡単な方法で「できません」と伝えることです。実施しなくてもゴールに達成できる、もしくは姿が変わらないのであれば実施しなくてもいいかもしれませんが、そうでない場合が多いです。(なのでこのブログを書いています)3は1で書いた場合と同じような人が陥るケースなのですが、「すでにお金ももらっているためゴールに到達するためには必要な作業は実施しよう」、と好意も含めて実施するのですが、それが好意だということをお客様に伝えず裏目に出ることがあります。例えば、好意で追加で実施した作業に問題が発生して、その問題までもあなた側のせいにされてしまうことです。せっかく好意で実施しているのに踏んだりけったり、ですよね。4は3と同様、好意で実施します。ただし、お客様に好意で実施する趣旨をはじめに伝えておきます。もちろん、好意で実施するとはいえないので、「本来はスコープ外の作業ですが、プロジェクト成功のためには必要です。たまたま要員にも余裕があるので今回は我々で実施させていただきます。」という感じで。「たまたま要員にも余裕があるので」という表現をすることで、次に同様なスコープ外の作業が発生した場合に「要員に余裕が無いので今回は厳しい」と断るれるという伏線を張ることができます。お客様としては成功のために、スコープ外の作業を実施してくれているんだ、とあなたの好意を理解してくれることで、貸しを作ることができます。この貸しは後により大きくなって返ってくる可能性があります。もちろんリターンを期待して貸しを作ると考えることが正しいわけではないですが、せっかく好意で実施するのであれば、好意を正しく認識してもらい、お客様に感謝してもらうことは必要です。感謝されることは、その作業を実施するあなたのチームメンバーにとってモチベーションがあがり大変重要なことです。3のようにお客様から認識されず、感謝されず追加の作業を実施する、そしてそれが原因で問題が発生したりした場合は、それを実施したプロジェクトメンバーがかわいそうですから。いかがですか?スコープ以外の追加作業を好意で実施して認識してもらいませんか?お客様に感謝されることで、チームメンバーのモチベーションをアップさせませんか?------------------------------------------------------【まとめ】お客様との取り決め(スコープ)以外の追加作業が発生してしまった。そんな場合は、好意で実施して、好意であることを正しく認識してもらい貸しを作る。お客様に感謝されることが、その作業を実施するプロジェクトメンバーのモチベーションにもなる。------------------------------------------------------

2007.09.17

-

で、あなたはどうしたいの?(質問力)

金曜日から夏休みをとって3泊4日で実家に帰ってきてます。今は、私のおばあちゃん(息子にとってはひいおばあちゃん)の家に来てます。息子壮輔のパワーはすごいです。私の両親にとっては初孫、私のおばあちゃんにとっては初ひ孫なのですが、ご飯を食べるだけで拍手がおこったりします。今日の夕食も14人くらいで親戚一同で食事をしたのですが、彼が最初から最後まで注目の的でした。一人の生命がこれだけのインパクトを与えられるというのはすごいことだと再認識しています。ちなみにこの写真は実家の流し台での沐浴中の写真です(笑)---ここから本文です--- プロジェクトネタではないですが、ふと思い出したネタなので忘れる前に書いておきます。 【こんな経験ありませんか?】 ◇プロジェクトメンバー・部下の人に自分で考えて行動できるようになって ほしいと思っている、がそんなに簡単じゃないなーと感じている ありますよね?プロジェクトメンバー・部下の人が自分で考えて行動してくれれば、どんなにいいかなーとリーダーという仕事をしたことがある人なら誰でも必ず思ったことがあると思います。 今の時代「指示待ち」ではだめだとよく言われることですが、実際にはそのような人材がたくさんいるわけではないですし、だからと言って、そのような人材を育てるは簡単なことではありません。でもリーダーという仕事をしている人にとっては人を育てることも大事な仕事の1つです。そこで、 【今日の効率的仕事術】 ◇プロジェクトメンバー・部下に「で、あなたはどうしたいの?」と尋ねる これだけで自分で考えて行動する人材が簡単に育つわけではないですが、そのための1つの強力な質問になるのは間違いありません。 例えば、 メンバー:「xxxについてどうすればいいでしょうか?」リーダー:「で、あなたはどうしたいの?」 という感じです。さらに、メンバー:「そうですねー、○○が必要だと思います。」リーダー:「で、その後どうするの?」そのまま「で、その後どうするの?」の質問を続けていくと何をするべきか、おのずと答えが出てくるケースが多いです。 この質問の繰り返しで、メンバー・部下の人が自分で考える癖がついていきます。私のプロジェクトメンバーの中には、 「リーダーに質問しても、どうしたいか?と聞かれるだけだよなー」 と自分で答えを探そうとするメンバーが増えてきました。その先は「仕事が出来る人の定義」の6に近づいてもらう道があることを伝え1つずつ階段を上ってもらうように応援します。 【仕事が出来る人の定義】 1.問題を他の関係者に伝えて、まったく手も足も出ないことを知らせる2.他の関係者に問題解決を求め、次の機会のために自分も観察し学習する姿勢を示す3.他の関係者に問題を伝え、それを実行するにあたっての特定の助けを求める4.他の関係者のために選択肢をあげるが、他の関係者に選択肢を求める5.選択肢に関する自分の提言にそって他の関係者に選択肢をすすめる6.選択肢をあげ、意思決定を行い、結果を他の関係者に伝える 6までの道のりは簡単ではないでしょうが、この質問によって3→4への大きな一歩になります。 いかがですか?「で、あなたはどうしたいの?」と部下に聞きませんか?そして、自分で考えて行動する人材を育てませんか? ------------------------------------------------------【まとめ】 プロジェクトメンバー・部下の人に自分で考えて行動できるようになってほしいと思っている、がそんなに簡単ではない。できる人材を増やすためのパワフルな1つの質問は「で、あなたはどうしたいの?」と聞くことができる。この「で、あなたはどうしたいの?」を使って自分で考えて行動する人材を育てる。------------------------------------------------------

2007.08.25

-

プロジェクトスタートのいろは(プロジェクト建て直し5)

通常は朝8時半からお客様先で朝が始まるのですが、今日は私が参加している勉強会のコアメンバーで今後の方針の検討会を朝7時から実施。8時20分まで実施してそこから移動して通常の仕事を開始。朝が苦手な私ですが人が少ない電車に乗ったりと、たまには早起きは気持ちがいいなーと思いました。---ここから本文です---今回も、プロジェクト建て直しに関してです。【こんな経験ありませんか?】◇プロジェクト、特別タスク、ワーキンググループ、などなどのリーダーを 依頼されて何からはじめたらいいかわからないありますよね?はじめてリーダーと呼ばれる仕事をまかされたのだけど、何から始めればいいかわからなくとまどったこと。私も初めて数名のチームのリーダーというタスクを依頼された時にはっきり言って何からすればいいか全くわかりませんでした。がむしゃらにやってみたのですが今思い出すと、赤面するほど間抜けで、何も管理できてないプロジェクトでした。私の一番得意なエリアはITのプロジェクトですが、コンサルタントのプロジェクト、社内の特別タスク、外部の100人を集めた泊りのイベントなどなどいろいろなチーム形態のリーダーの仕事をしてきました。形は違えど、実施する骨格はどんなプロジェクト、タスクでも同じです。そこで、【今日の効率的仕事術】◇プロジェクトマネジメントで最低必要な「いろは」を習得するです。ではここで一般的なアプローチをお伝えします。【プロジェクトをリードする手順】1.ゴールの姿、アプローチの決定2.チーム編成3.プロジェクト資料作成4.プロジェクトキックオフ5.プロジェクト管理(日々の作業)では1つずつ簡単に説明します。1.ゴールの姿、アプローチの決定まずはそのプロジェクトの最後の状態(姿)を決める必要があります。可能な限り数字で判断できる状態の方が明確になります。例えば、・システムがスケジュールどおりx月y日に問題なく稼動する・○×イベントで参加者が最後のアンケートで満足度8を取るなど。そして、それを実現するための方針、基本となる考え方、進め方などのアプローチ決めます。この姿をありありと想像して、ゴールの基準を数値化して、アプローチを決定できれば実はプロジェクトの成功の50%を達成できたと言っても過言ではないと思っています。2.チーム編成プロジェクトは人です。これは間違いありません。人というのは、優秀な人であればそれに越したことはないですが、今までのブログでも書いたとおり、モチベーションがあり、同じ方向性を見る人を何人作れるか、にかかっています。そのような人を自分で面接して決めれるのであれば一番いいですが、初めてのプロジェクトなどでは、もうすでに人が決まったところから始まるケースがほとんどだと思います。そんな状況でリーダーが出来ることはメンバーに適材適所の仕事をしてもらうことです。そのためには、役割を明確にすることからはじめる必要があります。いろいろな形態のチームがありますが、一番わかりやすい中小企業を経営すると思ってください。例えば、【チームメンバーの役割分担】・営業(売り込み、Webを使って広報活動)・広報(上の営業と兼務)・企画(コンテンツを考える人)・製造、製作(コンテンツを実際に作る人)・経理(お金を管理してくれる人)・総務(その他もろもろ)※あるイベントを実施したときの役割分担など。これは全くのサンプルですし、一人何役もこなさなければならないかもしれませんが、このように必要な役割を洗い出して、それに対して役割分担します。そして、パズルのように仕事と人をマッチングしていきます。3.プロジェクト資料作成1.2を含めてプロジェクトに必要な資料を取りまとめます。ポイントとなる資料は「リーダーの視点での情報共有(プロジェクト建て直し4)」で書いたカテゴリで考えると、・スコープ----プロジェクトとしてやること、やらないことの明確化・タスク----メンバー全員が実施する作業リスト(WBS)・タイム----スケジュール・コスト----予算計画・人的資源----組織図、チーム/担当の実施する内容(役割)・会議体----メンバーでいつ集まるか、プロジェクトオーナーといつ集まるかこれらはカバーしておきたいです。ちょっと補足しておくと、・スコープ----プロジェクトとは有機的(期限がある)で成果物(モノ)かサービスを生み出すものと定義されています。言い換えると、プロジェクトとしてやること、やらないことを定義していないと、期限がありかつ決まったモノを作ることはできません。なのでスコープの決定は必須です。・タスク----メンバーが実施するToDoリスト全量です。 「大量のToDoタスクを管理する方法」で書いた方法で作成します。・タイム----縦軸は上に書いたチームメンバーの役割 or チーム単位 横軸は時間(月単位、週単位、日単位は必要に応じて変更)・人的資源----組織図は通常のピラミッド型のものです。・会議体----1週間のスケジュール表にチーム全体に関わる会議がリストアップ されたものです。※サンプルがないとわかりにくいと思うので今度アップします。4.プロジェクトキックオフ3まで出来てれば、いよいよキックオフです。「 全員を集めて全体ミーティング(プロジェクト建て直し1)」でも書きましたがhttp://plaza.rakuten.co.jp/kouritsu/diary/200707290000/キックオフを実施して、チームの方向性を伝えます。チームメンバーの方向性を1つにする第一歩です。5.プロジェクト管理(日々の作業)そしてプロジェクトが開始されます。3で作った資料を随時更新してプロジェクトを管理していきます。いかがですか?プロジェクトのいろはを使ってプロジェクトをはじめませんか?そして、効率的なチーム運営をしてプロジェクトを成功に導きませんか?------------------------------------------------------【まとめ】プロジェクトと呼ばれるものを実施するのであれば、がむしゃらにやるよりはやはりやるためのいろは(ツールとツールに対する知識)はあったほうが簡単。それらのツールを使いながら、キックオフなどの大きなポイントをはずさないように実施することにより効率的なチーム運営が可能。まずは、いろはを習得することで、リーダーのスタート地点に立つ。------------------------------------------------------

2007.08.22

-

なぜ効率的に働くのか?

今年の夏は暑すぎますね。。家ではずーとクーラーです。もうすぐ1歳の息子もクーラーの中で寝ています。妻の友達に言わせると「ありえない・・」らしいのですが、今まで風邪1つ引いたことがないです。ありがたいです。---ここから本文です---今日はちょっと横道にそれます。このブログは効率的に仕事を実施することに関して書いていますがそもそもなぜ効率的に仕事を実施する必要があるのかに関して書いてみます。【こんな経験ありませんか?】◇今のままではまずいと思っていていろいろ新しいことにチャレンジしたいと 思っているが忙しすぎてチャレンジする時間がないありますよね?変化を求めていろいろやりたいなーと思っているのに今の仕事が忙しすぎてあっという間に1年間が過ぎてしまうこと。行動出来なかった自分に後悔しながらまた同じ1年を過ごしてしまって知らない間に年だけ取っていってしまうこと。。そこで、【今日の効率的仕事術】◇効率的に仕事をこなすことで将来に対して投資する時間を確保する「30歳までは苦労は買ってでもする理由」で書いたとおり特に20代は目の前の仕事をがむしゃらにやることは必要でしょうが、将来を見据えて行動することもやはり重要です。このスキルを習得したいとか、こうなりたい、という夢を実現させるためには将来に対して行動(勉強)するための時間を確保する必要があります。では、余裕が出来た時間に何をするのかは人によって違うでしょうが、例えば下記のようなことを実施できます。【余裕が出来た時間に実施することの例】1.資格取得のための勉強を実施する2.社内の勉強会のコミュニティに参加する3.社外の勉強会、セミナーに参加する4.転職活動を実施する1の資格取得はゴールが明確なので取り組みやすいです。自分の仕事のエリアの資格でも、TOEIC、MBAでも自分が必要と思うものを取得することは自分が目指す方向に自分の進路を近づける第一歩になると思います。2の社内の勉強会のコミュニティは、私の会社はIT系なのですが、ITといっても幅広いエリアがあります。社内でもmixiのようなコミュニティがたくさんあり、そのようなコミュニティに参加することで自分が興味があるエリアのスキル向上に役立ちます。次の3でも同様なことですが、自分がリーダーを実施することが出来れば時間も必要になってきますが、学びの速度が一気にあがります。3の社外の勉強会はお勧めです。違う会社、違う業種の人と議論することで普段使っていない脳が刺激されます。私の場合は2つ程度の勉強会に参加しています。(各月1回)基本的に一番優先させるようにしています。月2回であればどんなに忙しくても調整できます。逆に言えばそのくらい真剣にやれるようでなければ、勉強会としての価値もなければ、学びも少ないと思います。今の仕事に直接すぐ役に立たないですが、脳が刺激を受け、価値観の幅が広がっていく自分を常に感じています。4の転職活動は実は将来に対する投資という意味で実は大変意味があります。私自身も転職活動をしたことはありますが、最近は中途の面接や実際に中途の人をたくさん受け入れる過程で転職活動は重要というのを再認識しています。理由は、【転職活動が将来の投資として重要な理由】・自分の履歴書を書くことで、今までの自分の仕事を振り返ることが出来る・自分の市場価値を確認できる・自分の仕事に対する価値観を確認できる(仕事内容、報酬、etc)転職活動を通じて、自分が自分が進みたい方向に進んでいるのか、それを真剣に考え直すいいチャンスになります。ところで話は少し変わりますが、人それぞれ違う価値観があります。例えば、新しいチャレンジをどんどんして、どんどん吸収して成長したい、Lifeよりも今は仕事だ、と思っている人。もしくは、仕事中は真剣に最大限がんばるが、Work/Lifeバランスで家族と大切な時をすごしたい。どちらも正しく、仕事に対する価値観、ポリシー、スタイルが何かによります。なので、効率的に仕事をこなして時間を作り、自分の価値観にしたがってLifeをもっと充実させることもスタイルだと思います。一方で、20代で考えるスタイルは自分の思い込みかもしれません。がむしゃらにやってみることで本当のスタイルが見えてくるというのも事実だと思います。いかがですか?仕事を効率的にこなして自分の時間を作りませんか?そしてその時間を使って将来に対して投資をしませんか?------------------------------------------------------【まとめ】効率的に仕事をこなして自分の時間を作る。例えば、自分が目指す方向性の資格取得に励んだり、社外の勉強会に参加したり、あるいは転職活動をする。そうすることで、自分の仕事に対する価値観、ポリシー、スタイルを再認識することも出来る。そうすることで、将来の自分に対する投資をする。------------------------------------------------------

2007.08.19

-

リーダーの視点での情報共有(プロジェクト建て直し4)

プロジェクトの建て直しに入って2ヶ月。やっと峠を越えました。ふー、久しぶりに働いたなーという感じです。峠は越えましたが、10月中旬のシステム稼動まで次の山がくるまでのつかの間のオアシスなのでしょうか。今週は久しぶりに早く帰ることが出来そうなのですが、そんな時に限って妻子は今週実家に帰っています。シクシク。だからではないのですが、今後、週2回のブログを書いてペースアップする予定です。---ここから本文です---前回の引き続きで、プロジェクト建て直しに関してです。【こんな経験ありませんか?】◇リーダーだけががんばって、チームメンバーついてきていないありますよね?同じ気持ちで頑張ってほしいと思いながら、なぜかメンバーがついて来てくれず自分一人でがんばってしまうこと。さらに悪い場合は、リーダーだけがどんどん頑張ってしまって、周りがますます手を出せなくなってしまい、不の循環に入ってしまったりして。特にプロジェクトの建て直しなどの場合、プロジェクトメンバーが同じ危機感で物事に対応することが極めて重要になっています。各メンバーは自分の範囲を適切にやっていると思っているかもしれませんし、本当にそうなのかもしれませんがそれでは不十分だからです。でなければ建て直しする必要ないですからね。ただ、各メンバーにとってプロジェクト全体で何が起こっているのか伝わっていない、ということが多分にあります。そこで、【今日の効率的仕事術】◇リーダーの視点での情報共有を実施するです。なーんだ、と思う人もいるかもしれませんが、以外にプロジェクトが全体的にどのうような状況にあるのか、ということを知らないメンバーは多いものです。次回で「プロジェクトマネジメントとは?」という話をする予定でその中で詳しく説明する予定ですが、世界標準のプロジェクトマネジメントの団体のPMIによると下記のカテゴリを管理することをいいます。【プロジェクトマネジメントのカテゴリ】 ・統合関連----下記を含めた全体の計画 ・スコープ----作業範囲 ・タイム----スケジュール、時間管理 ・コスト----予算管理 ・品質----製品、作業の品質維持のための管理 ・人的資源----組織、要員の管理 ・コミュニケーション----ステークホルダー、チームでのコミュニケーション管理 ・リスク-----問題が起こらないようにするためにリスクを認識して管理する ・調達----通常自社だけでできないので、外部に対する発注等の管理これだけすべてを情報共有するのも大変ですが押さえどころとしては【リーダーの視点で最低情報共有するべきものと現状】◇タイム(スケジュール) ・自分は遅れてないかもしれないが、隣のチームの進捗をほとんど知らない ・大きなマイルストーンを知らない◇コスト ・プロジェクトが予算以内なのか知らない ・予算を超えている場合は何が問題なのか知らない◇人的資源(組織、要員) ・それぞれメンバーがその時何をやっているか知らない(役割を知らない) ・そもそもプロジェクト全体でのチームの役割、規模、メンバーをよく知らないなどでしょうか?実際には「全員を集めて全体ミーティング(プロジェクト建て直し1)」の全体ミーティングで、この3つの観点からプロジェクトの現状をメンバーに伝えました。PMの視点からすると上記のようなあまりにも当たり前の情報がメンバーに共有されておらず、とてもびっくりしたのを覚えています。実際には、情報共有で一番いいところは状況を理解してもらうことよりも、次から次に出てくるいろいろな問題(困っていること)を理解してくれる土壌ができ、プロジェクト全体に対してメンバーがサポートしてくれようとすることでした。もちろん全員が全員そのように変化するわけではないですし、PMの視点での情報共有だげでチームが劇的に変化するわけではないですが、このような1つずつの積み重ねで、Proactiveなメンバーが1人ずつ増えていくのも事実です。いかがですか?リーダーの視点での情報共有を実施しませんか?プロジェクト全体に対してサポートしてくれようとするメンバーを増やしませんか?------------------------------------------------------【まとめ】リーダーがなんとかしようとがむしゃらにがんばるが、メンバーがついてこない。そんな場合はリーダーの視点での情報共有を積極的に実施する。メンバーが状況を理解してくれるだけではなく、次から次に出てくる課題・問題などPMが困ったことを理解してくれる土壌ができ、プロジェクト全体に対してサポートしてくれようとする人が増えてくる。------------------------------------------------------

2007.08.14

-

期待値をコントロールする(プロジェクト建て直し3)

今週末は暑かったですね。今日はランチのために妻と息子でスキップキッズという場所に行きました。そこは、「子供たちが思い切り遊べるアミューズメントペースと、その周りで食事ができるスペースが1つになった親子カフェです」といううたい文句の場所で、たまには子供からちょっと開放されて食事を取りたいが、目を離すのは心配なので見ていたい、というニーズを満たすための場所です。子供が遊ぶアミューズメントペースには保育士の資格を持った方がつねにそばにいて、なるほど、と思わせるコンセプトでした。混み具合などから収益性を計算してみたのですが、・食事、飲み物の受け取り、返却はセルフサービス(人件費を低くできる)・食事の味はまーまー(手をかけてない)だが値段はちょっと高め・子供1人につき時間でチャージされる(1時間250円+追加30分100円)・駅からはちょっと歩いたところにあるので店舗家賃はそれほどでもない・昼時のピークは数時間ほぼ満席(何度か来ている妻からの情報)などから、お店自体のユニーク性を考慮するとかなりいいですね。世の中のニーズを満たして新たなビジネスをするそして喜ばれる、これはすばらしいですね。とりとめなくなりましたが・・---ここから本文です---前回の引き続きで、プロジェクト建て直しに関してです。プロジェクトを建て直しながら一番、しかし常に気を使っていることです。【こんな経験ありませんか?】◇今週中に提出予定の資料が、不可抗力により提出出来なかった お客様には出来ると伝えていたので、不可抗力といえ信頼を失ったありますよね?「不可抗力なんだから許してほしいのに、、」と思うこと。不可抗力にもかかわらず約束を守れない例として、【不可抗力で約束を守れない理由】・もらう予定の元ネタの資料が関連部署からもらえなかった・担当者が病気で2日間休んでしまった・PCが壊れて2日間作業が出来なかったなどなど。私が携わるITプロジェクトの場合でも、【不可抗力で約束を守れない例(ITプロジェクト)】・1週間で終わると思っていたテストが2週間かかった・1回の修正で直ると思っていたトラブルが2回、3回の修正でも直らなかったなどということが頻繁に発生します。例や理由を挙げればきりがないですが、約束したら守らなくてはならないというのはビジネスの世界だけではありません。不可抗力といっても自分が逆の立場であれば、約束されたことを破られるとそれは腹が立ちますよね?人間だれでも悪いサプライズ(突然言われること)は嫌いです。そこで、【今日の効率的仕事術】◇お客様の期待値をコントロールするです。ちなみに約束するということは、『約束する=期待値をセットする』、という ことです。期待値が高ければ高いほど、約束を守れないリスクが上がります。たとえば、【高い期待値と低い期待値(社員食堂とレストラン)】1.まずいまずいと聞いていた社員食堂が、実はそこそこおいしかった2.おいしいと聞いて行ったレストランがとてもまずかった1の場合であれば、周りの人からまずいと聞いていたので、期待値をかなり低くしていたと思うのですが、実際にそこそこおいしかったら、満足度は高くなります。2の場合であれば、おいしいと聞いて、期待値を高くしていたのに、実際に実際にそこまでおいしくなかったら、満足度は大変ひくくなります。1と2を単純に比べれば、レストランの方が社員食堂に比べておいしい場合が普通かと思われますが、期待値の持ち方で満足度は変わります。お客様に対する期待値に話を戻すと、【高い期待値と低い期待値(今週中と来週中)】1.今週中に資料を提出すると伝えて、来週の初めに提出する2.来週末に資料を提出すると伝えて、来週の初めに提出する1と2を比べれば、予定よりも早く出してくれた2の方が満足度としては圧倒的に高いですよね?期待値をうまくコントロールできれば、満足度が大きく変わるということです。実際には、「来週末に資料を提出する」と言えない場合もあると思いますので、その場の雰囲気で、・今週中というか・来週初というか・来週末というかを判断する必要がありますが、「来週末」という低い期待値に置く事が出来れば、約束を破るリスクは最低になり、後々一番やりやすくなります。お客様と書いていますが、相手は上司でも部下でもプロジェクトメンバーでもだれでも同じです。約束する相手に対して、期待値を低くすることが出来れば、満足度を高くできます。もちろん、毎回毎回「来週末」という低い期待値にセットして、それより早く提出するようにしていると「この人はリスクを取らない人だ」と思われ、次からの相手の期待値が勝手に上げられる可能性がありますのでバランスが必要です。 それも含めて高い期待値と低い期待値の両方の「期待値をコントロールする」ということが重要です。いかがですか?期待値をバランスを持ってコントロールしませんか?そして、お客様から最大の満足度を獲得しませんか?------------------------------------------------------【まとめ】「今週中に出来る」とお客様に約束(=高い期待値を設定する)したものが、予定外に出来ず翌週になってしまうような場合は、「来週末までに出来る」と伝えることが出来れば(=低い期待値を設定する)期待を裏切るリスクが減る。実際に予定より早い翌週初に提出することで、満足してもらうことが可能。期待値をコントロールすることで最大の満足度を得る。------------------------------------------------------

2007.08.12

-

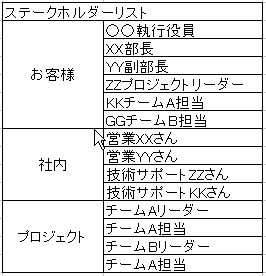

ステークホルダーリストを作成する(プロジェクト建て直し2)

仕事で大きな懸案が解決したこともあり、今週末は久しぶりにゆっくり過ごしました。とうことで、土曜日は趣味のウィンドサーフィンへ。台風が来ていたこともありとてもいい風が吹きました。当たり前ですがウィンドサーフィンは帆(セール)に風を受けて進むスポーツなのですが通常使うセールのサイズが7.5平方メートル。でも、土曜日は5.5平方メートルのセールを使ったのですが、それでもかなりオーバー気味の強い風が吹いてました。すっかり満足です。週末まで子育てしないことに妻はすっかり機嫌が悪いです。冗談です。やさしく送り出してくれました。感謝です。---ここから本文です---前回の引き続きで、プロジェクト建て直しに関してです。【こんな経験ありませんか?】◇プロジェクトの関係者が多くて、問題の解消まで時間がかかり、なかなか解消しないありますよね?もっと身近な例で言えば、【関係者が多くて困った例】・メールを転送しようとして転送し損ねた・ミーティングに呼ぶ必要があったのに呼び損ねた・キーマンを押されてなくて、ボヤの問題が大火事になったなどなど。あらゆる活動には多くの人が関係します。プロジェクトでも【プロジェクトで関係する人】・お客様、お客様の上司、部下、お客様のお客様、プロジェクトのリーダー メンバー、社内の営業、技術部門、経理、総務、・・・などなど関わる密度の大小を問わない場合は数十以上の組織・チーム・人が関わることは日常茶飯事です。私が今回実施しているプロジェクトの建て直しでも、関係者を把握してそれぞれに必要なアクションを取る事は必須事項です。そこで、【今日の効率的仕事術】◇ステークホルダーリストを作成するです。ステークホルダーとは一言で言えば、利害関係者なのですが、英語では、Stakeとは賭け金という意味があり、それを持っている人(Holder)というところから来ているようです。実際に実施することはいたってシンプルです。登場人物(もしくは組織とそのメンバー)を下記のようにリスト化することです。※とても簡易にしてあります。リストにしてそれを見て行動するだけで、ミーティングに呼び忘れたなどの単純ですが実際によくある問題の多くは解消されます。私はノートのカバーの内側にそのリストを張るようにして、常に見て必要に応じてアップデートしています。せっかく作るので、さらに一歩上を行くためのポイントは【一歩上行くステークフォルダーリスト作成のポイント】◇下記の2軸を使ってグラフに表してみる ・縦軸:変革(問題)により受けるインパクト ・横軸:変革(問題)への態度たとえば下表のような感じになります。小さな問題であればこのような2軸の表で表す必要はありませんが、大きな変革、問題などの場合はこのようなグラフを作成することで、だれにどのようにアプローチしていくかが明確になります。またこのような表を用いて社内で説明することにより、問題の状況を正しく伝えることができて、社内のサポートを受けやすくなります。今の私の場合はプロジェクトが実行段階で、扱う問題が変革を伴うような大きな問題ではないため、上の2軸の表ではなく単純なリストですが、それでもリストを使うことにより、だれに情報共有しておくべきか、だれに事前に相談して同意を得ておくか、などの抜け漏れがなくなります。すなわち、いかなる問題も最短の時間で解決するためのステークホルダーに対するアクションが明確になり、多くの積み上がった問題に対する解決が早期に図れます。いかがですか?ステークホルダーリストを作成しませんか?そして、問題を早期に解決するために、ステークホルダーそれぞれに対して必要なアクションを実施しませんか?------------------------------------------------------【まとめ】問題が山積みになったプロジェクトを立て直す場合、まずは利害関係者(ステークホルダー)を正しく把握する必要がある。変革を伴うような問題の場合、「変革(問題)により受けるインパクト」、「変革(問題)への態度」の2軸でステークホルダーを表にするとわかりやす。ステークホルダーリストを作成して、それぞれに対して必要なアクションを策定して問題解決を早期に実現する。------------------------------------------------------

2007.08.05

-

全員を集めて全体ミーティング(プロジェクト建て直し1)

また、1ヶ月以上あいてしまいました。。。自分のためにマイペースで、を心がけて書きます。(毎日書いている人がすごい、と再確認です)久しぶりなので近況報告を。■仕事実は以前書いたプロジェクトを6/13から正式にプロジェクトマネジャとしてリードしています。というのもそれまでプロジェクトをリードしていたPMではうまく行かない、という決断が下ってしまいました。。私としては、そのお客様は10年くらい担当していていることもあり、違うお客様or 違うことをやりたかったのですが、またまた舞い戻り。。やるからには気合を入れてということで課題の洗い出し、今後の計画など徹底的にやってました。やっとある程度落ち着いてきたのですが、これまでの6週末は週末2日のうち1.5日は働いてました。(はっきり言って働きすぎです)穴をほじくれば、次から次に問題が出てくる、そんな状態でもあったためです。でもいいこともあり、この効率的仕事術に関わるネタがリアルに次から次に出てきている状態です。また、いろいろ落ち込みそうになったり、うまくいかないなーと思ったりした時に自分のブログを読んで、そうだよな、と思い出すこともあります。■息子(壮輔:そうすけ)息子はかわいいです。すっかり人間です。バカ親がエスカレートしています。最近はすっかり立ち上がり、半歩程度歩くことができます。(まだ完全ではないです)最近よく思うことに、映画でもドラマでも「子供のためなら・・・」というストーリーで主人公がすべてを投げ捨てますが、その気持ちがよく理解できます。(子供ができるまではわかりませんでした)親バカならぬ、バカ親の世界です。---ここから本文です---ここ1ヶ月半の間にプロジェクト建て直しのためにいろいろな行動をとりました。当たり前と思うことも多いのですが、当たり前を当たり前に実施することが一番の近道だなーと感じています。今まで多くの人に教えていただいたことですが、その中から順番に紹介します。【こんな経験ありませんか?】◇なかなかうまく行っていないプロジェクトの建て直しを依頼されたが どこから初めていいのかわからないありますでしょうか?かなり限られた状況なのであまり経験される方が多くないかもしれませんが、途中まで進んでいるプロジェクトのリーダー交代で途中から入り、まとめていくのはなかなか簡単な事ではありません。プロジェクト自体の把握もできていないですし、メンバーの皆さんも「こいつ何者?」と思っている人もいるかもしれません。今回私の場合は、契約関連などで関わったり、要員などで時々側面サポートしていたので大体のメンバー、内容は把握していたのでそこまでハードルが高かったわけではないですがそれでも、プロジェクトの途中でリーダー交代でまとめていくのは厳しいものがあります。建て直し、ということもあり気にしていたポイントは【プロジェクトを途中から任され気にしたポイント】・メンバーが動揺しないためにも、引継ぎを可能な限り短時間に終わらせる・今までの進め方を尊重しつつ、自分が正しいと思うやり方、方向性を早い タイミングで伝えるということをまず考えました。そこで、【今日の効率的仕事術】◇可及的速やかに全員を集めた「プロジェクト全体ミーティング」を実施して 自分の方針を伝えるです。当たり前と思うかもしれませんよね。でも当たり前なことを当たり前に実施することがやはり重要です。新しいリーダーが何を考え何をしようとしてるのか?それを全員に直接伝える、またそれも一番早いタイミングで伝えるのは大変意味があります。ちなみに私がプロジェクトに入って問題だと感じた事をミーティングの中で「プロジェクトにおける共通の基本的考え方」として伝えました。いくつかあったのですが、方針というものは3つ程度に絞らないと覚えてもらえないので3つに絞りました。参考までにその内容は、【プロジェクトにおける共通の基本的考え方】◇お客様の一歩前を行く(お客様をリードする) ・今後発生する内容を把握する ・お客様に事前に説明して理解して合意してもらう◇チームとして全体最適でチーム力を発揮する ・自分の仕事はここまでという枠を作らず、相手のところまで取りに行く ・溝に落ちてしまっていて、後であわてて拾うのではなく、先手をうつ ・情報シェアを徹底する◇課題、問題、障害、議事録など、とにかく資料に落とす(空中戦をしない) ・課題、問題、障害を必ず1枚のPPT or Word or Excelに書いてシェアする、 報告する、そしてチームメイト、お客様に理解してもらう当たり前ですが、当たり前なことを当たり前に出来ない状態に陥ったプロジェクトはたくさんあります。それを着実にやることが近道だと思います。(また、例もいくつか載せていたのですが、リアルなので割愛しています。)そうしてもう1つ気にしたことは、【今日の効率的仕事術2】◇メンバーのキーマンには事前に資料を見せて相談する(=キーマンの同意を得ておく)です。これをやらないとメンバーにソッポを向かれることもありますからね。当たり前ですが必須です。いかがですか?建て直しプロジェクトをリードする場合、まずは「プロジェクト全体ミーティング」で自分の考え、方向性を伝えませんか?------------------------------------------------------【まとめ】プロジェクトの建て直しをリードすることになった場合、まずは全員集めて「プロジェクト全体ミーティング」で自分の考え、方向性を伝える。その方向性(方針)は3つ程度に絞ることで、覚えてもらえやすい。メンバーのキーマンにソッポを向かれないためにも、事前に資料を見せて相談して、キーマンから同意を得ておく。------------------------------------------------------

2007.07.29

-

飲み会の幹事でアレンジ力を鍛える

前回からまた時間が空いてしまいました。。(反省)久しぶりに息子(壮輔)ネタです。先週ついにつかまり立ちをしました。ハイハイをはじめてから2~3週間くらいなのでハイハイからがとても早い感じがします。ついちょっと前まで寝ていることしかできなかったのに、お座りをするようになり、そしてハイハイ、そしてつかまり立ち。いろいろ出来るようになるにつれて、物理的にも存在感が増しその結果、実際の彼の人間としての存在も大きくなってきています。この前まで外出先でも無意識に間違って大人2人、と言ってしまっていたのが今は無意識に3人になりました。---ここから本文です---今回は先日会社の優秀な若手とその友達で飲んだ時に話したネタです。せっかくなので忘れないうちに書いておきます。(同じネタでごめんなさ)ちなみにその友達は、Trilingual(3ヶ国語:日本語、中国語、英語ペラペラ)だそうで、これからのビジネスの世界では強すぎますね。将来が楽しみです。【こんな経験ありませんか?】◇飲み会の幹事を依頼されて「やりたくないなー」と思いながら嫌々ながらやったことありますよね?自分が所属するチームに自分より若い人がいない時は大抵幹事をやらされるものです。飲み会の幹事は、出欠確認しても土壇場でキャンセルされたり、みんなが行きやすいいい場所がみつからなかったり、料理がいまいちと言われたり、苦労して開催して問題なく終わっても、それが普通だと思われたり。。「じゃー自分でやれよー」と思いますよね。話は変わりますが、私自身はここ数年、会社で大人数を集める会議をアレンジしたり多くの部門のマネージャが関わるプロジェクトを実施したりしたのですが、その時苦労することは、【仕事で会議などをアレンジする時の苦労】・出欠確認に時間がかかる・出席を確認したにもかかわらず土壇場でキャンセルされる・もしくは想定以上(出席確認した以上)の人数が来て会議室に収まりきらない・アジェンダを入念に考えて時間配分しても時間オーバーされてしまう・はたまた、どんなにうまくアレンジしても、それが普通だと思われるということがよくあります。あれ?これって?そうです。飲み会の幹事と同じです。そこで、【今日の効率的仕事術】◇ローリスク、ハイリターンである飲み会の幹事を実施することで、 仕事でのアレンジ力を鍛えるです。ローリスク、ハイリターンという意味は、ローリスク: 飲み会のアレンジに失敗しても損傷は限りなく小さいハイリターン:何度もチャンスがあるし、いろいろなユニークな方法を試したり してアレンジ力を高める経験を積めるということです。学生時代から今までの飲み会の数を数えても星の数ほどありますが、その飲み会のアレンジを失敗したところで、通常は損傷はほとんどないものですよね。(お客様との飲み会は別かもしれませんが)一方、いろいろなイベントを企画したりして自分がやりたいことを試せる場所でもあります。そのため、飲み会の幹事はアレンジ力を鍛えるためのローリスク、ハイリターンな実践の場になります。飲み会の中身のネタに関してインターネット上にもたくさんネタはあるので多くは書きませんが、結婚・出産などのパーソナルなお祝い事が重なれば、飲み会の場でプレゼントを贈呈するなどのイベントははずせないところです。幸せのおっそわけをしてもらうことで、チームとしての一体感も増しますからね。また、以前も話に出た尊敬するYさんの飲みでは大抵の場合ゲームを実施したのですがゲームの内容を考えるためにタスクチームを作るほどでした。でもやはりゲームはいつも盛り上がりました。このようなSpecialな追加イベントは実施したいところです。いかがですか?飲み会の幹事はアレンジ力を鍛える場所だと認識しませんか?そして、ローリスク、ハイリターンの実践の場を数多くこなしませんか?------------------------------------------------------【まとめ】飲み会の幹事は面倒でやりたくないと思うかもしれないが、飲み会の幹事はアレンジ力を鍛える最高の場所。失敗してもリスクが少ないが、自分にとっていろいろな新しい試みを試したりして、アレンジ力を高めることができるハイリターンを得られる場所。飲み会の幹事をすることでアレンジ力を鍛えたい。------------------------------------------------------

2007.06.10

-

How can I help you?(何の手助けができるの?)

先週はとてもタフな1週間でした。今かかわっているプロジェクトのお客様満足度調査で本来なら調査するタイミングではないのですが手違いで調査票がお客様に送付されて調査結果返ってきました。(そのためその調査の趣旨であるとか何も事前に説明できていない状況での返答です)お客様満足度とはお客様が支払った価格に対するお客様が感じた対価を表すものでこれがすべてだといっても過言ではありません。提供するものが例え完璧でなくてもそこをコミュニケーション、他の手段を使って埋め合わせて高い満足度をいただければそれもありだと思います。逆にどんなにいいものを提供してもそこに価値を見出せてもらえなかったらそれも事実だと思います。そんな調査結果でかなり悪いものをいただいてしまいました。真摯に受け止めて今実施中のプロジェクトに生かすしかないのですが、その対応も含めてやるしかない、という今週の状況です。この進捗の報告は半年後くらいになるでしょうか。---ここから本文です---今回は前回ちゃろさんからリクエストいただいた上司と部下のコミュニケーションに関する話題です。【こんな経験ありませんか?】◇部下がなかなか抱えている問題を報告・相談・連絡してくれないありますよね?問題になってから報告されて「なんで早く相談・連絡してくれなかったの」ということ。部下の立場から言うと「こんな問題になるとは思ってなかった。でもあの時に言うと無意味に文句言われたり、いろいろ細かく聞いてきて面倒になると思ったから、ついつい言えなかった」これは一例ですが、ビジネスの基本はやはりなんと言ってもコミュニケーションです。上司と部下のコミュニケーションを充実させるためには、大きく3つのことが必要になると思います。【コミュニケーション充実に必要な3つ事柄】◇部下:報告・連絡・相談する能力◇上司:部下をサポートするため相談しやすいムードを作る能力◇ツール:これらを機能的に実現するミーティング手法、レポート方法部下の能力は「ホウレンソウ」を参照してください。上司の能力として本質的には「 我慢できるまでメンバーに任せる(そして見守り応援する)」の見守り応援する能力が必要だと思います。ツールはまた別のチャンスがあれば書きます。でも一番重要なのはやはり上司の能力ですよね。そこで、【今日の効率的仕事術】◇How can I help you?(何の手助けができるの?)の姿勢で部下に接するです。私の会社は外資系なので、アメリカ人とミーティングをする機会も多いのですが、彼らとのミーティングで説明・報告する人が問題を持っていて困っている時、アメリカ人の多くは「How can I help you?(何の手助けができるの?)」と聞きます。一方で私が担当していた日本企業の中には同じ状況で「なんでそんな問題が発生するの?どうするつもりなの?」と問いただしているケースが何度もありました。欧米スタイル、日本のスタイルでいいとろろも悪いところもどちらもあるとは思いますがこの点ではこの「How can I help you?」はいいセリフだといつも思います。部下の立場としては困っている問題を解決する手助けをしてもらえると思えば報告・連絡・相談したくなりますが、そうでないなら躊躇しますよね。原因を究明することももちろん重要ですが、多くのケースは・過去を反省して「なぜ問題が発生したのか?」ということよりも・未来に対して「何ができるか?」を考える方が解決に向けて近道であるケースが多いです。How can I help you?の精神で部下に接することで、問題を部下自らが報告・連絡・相談する雰囲気を作ることでよりスムーズなコミュニケーションが実現できると思います。そして最後は「 我慢できるまでメンバーに任せる(そして見守り応援する)」ですかね?いかがですか?How can I help you?の精神で部下と接しませんか?そして、問題が発生する前に報告・連絡・相談してもらえるスムーズなコミュニケーションが実現できる土壌を作りませんか?------------------------------------------------------【まとめ】部下/プロジェクトメンバーから問題を後になって報告される理由は、上司/リーダーに、「部下をサポートし相談しやすいムードを作る能力」が足りないため。How can I help you?の精神で部下と接してスムーズなコミュニケーションが実現できる土壌づくりが重要。------------------------------------------------------

2007.05.20

全108件 (108件中 1-50件目)