全272件 (272件中 1-50件目)

-

掛川城に到着

さて東名高速道路・富士川SAを出発し、目的地の掛川まで向かった。行くまで富士山が見え隠れし、その度にOさんはデジカメを構えるのだが、タイミングが遅いので失敗続き。どうせ道路は空いているのだし、撮影の絶好ポイントだと思った時にはスピードを落として、撮影が間に合うようにしてあげた。なんだかんだとのんびりと走り、2時頃に掛川インターに着いた。高速出口から、右折して掛川市街へ。すぐに掛川城の看板があり、初めて来たのにスムーズに到着。大手門近くの駐車場に止めて、さあいざ掛川城へ。大手門をくぐると大手門番所があり、通り過ぎると逆川が流れている。そこから天守閣と太鼓櫓が見えて城下町という雰囲気がすごく良い。川に架かってる橋を渡り城へ向かう。途中、昔の小屋のような雰囲気のトイレや意匠を凝らした電話ボックスなどのデザインも素敵だ。こういったものを見ると掛川の人たちの熱意を感じ好感が持てる。なだらかな坂道を登ると、左に小さな四足門が見えてくる。そして背後に三層内部四階の白漆喰壁の美しい天守がそびえている。天守を囲む曲輪は長く伸びて、白塀も美しい。四足門をくぐるとすぐに左右に石垣がそびえ立っている。ここが本丸門があった場所で、左の石垣の上には太鼓櫓が建っている。そこを抜ければ本丸。本丸から白塀に沿った石段が天守まで続いている。

Nov 17, 2012

コメント(1)

-

気分転換にお城見物など

護衛艦見学も良いけれど、最近、急に見たくなってきたのが城。以前、このブログで20代の頃に城めぐりをしたことを書いた。歴史小説が好きだったので「諸国をまわらなきゃ男じゃない」をスローガンにいろいろな城へ行った。あれから何十年か経ち、地元の三浦一族プロジェクトに関わったり、以前はなかったが新しく建てられた復興天守をネットで見るたびに急に行きたくなってきたのだった。ちょうどそんな時に、編集ボランティアだったOさんが日本全国の城をまわり、「日本100名城スタンプラリー」をしている事を聞いた。そのスタンプラリーとは、財団法人日本城郭協会が始めていた企画らしく、用意されたスタンプ帳に押してくるというもの。せっかく静岡まで車で行くのなら、現在、書斎に籠り歴史小説を徹夜で執筆中の左馬さんも誘ったが、氏は都合が悪く「来週なら行けるかなあ…」ということだったが、断言できないので今回は見送り。予定は浜松城と掛川城へ行くはずだったが…。当日、9時にOさんの家の近所に迎えに行った。「ずいぶん遅い出発だねえ」とOさんに言われた。Oさんは早朝出発のバスツアーに慣れているので、確かに遅いイメージがあるのは理解できる。また、「実は浜松城は100名城に入っていなかった」と言うので、じゃあ掛川城だけ行きましょうと出発。自分は気分転換目的のようなものなので、予定が狂おうが矢が降ってこようがかまわない。「のんびり行きましょうよ」と出発。現地までのルートは、横須賀横浜道路・横須賀から東名高速道路へ入るという有料道路のみの単純なもの。Oさんが東名高速の海老名サービスエリアで有名なメロンパンを買いたいというので休憩。Oさんが店のレジに並んでいるあいだに、こちらは喫煙所探し。タバコも気軽に吸えなくなり、まったく困った時代だ。一服してレジへ行くと見当たらず、他の店で試食しているOさんを発見。試食が好きな人には楽しみなのでしょうね。車に戻り、大きなメロンパンをご馳走してもらった。「バスツアーだと。休憩15分なので忙しないけど、こんなのんびりとした休憩は初めて」との感想。続いて足柄サービスエリアで休憩&一服。今回、運転中はタバコを吸わないととにしたので、一本のタバコはうまい。おみやげを見ても、神奈川県内なので特に珍しいものはない。面白のはサザエさん一家の人形焼きかな。車内でのんびりとコーヒーを飲みながら会話してから出発。「ちょっと遅くなったので。富士川サービスエリアまでノンストップで行きますよ!トイレは大丈夫ですか?」と本線に入った。でも、時速はのんびりと80km。以前に乗ってたランティスと違って、スイフトは乗り心地はいいが直線を運転していても面白くない。トルクも低いし、1300ccなのに非力。追い抜く時のロス時間がやたら長く感じる。富士山を眺めながら次のSAへ。12時、富士川サービスエリアに到着。そしてこの美しい富士山である。

Nov 15, 2012

コメント(0)

-

DD115 あきづき

観艦式・事前公開の写真をまだ整理してないので、とりあえず最新の汎用護衛艦「あきづき」の写真を載せておきます。

Oct 15, 2012

コメント(4)

-

支柱が美しい「きり型」。さらに…

11日の観艦式・事前公開に一緒に行くRXR-M氏から電話があった。当日、寝坊して始発に乗れないかもしれないので家に泊まりに来るという。実は彼は福岡のコピーライターなのだが、4日から東京に遊びに来ている。サラリーマン時代の同僚である。だから東京暮らしは長いので勝手に一人遊びしている。突然、泊まると言われてこちらが慌てた。仕事場に使っている約11畳の洋室は資料や書籍で踏み場もない。そして隣の6畳和室の方は、飽きてしまった趣味関係の古い書籍が山積みになり、使わない家具などの置き場になっている。せっかく、艦艇の一般公開へ行こうかと思っていたのに、大掃除となってしまった。また、RXR-M氏は11日の天気が気になる様で「雨が降るらしいよ…」と心配気味。ならばフードが付いたパーカーを着れば良いだけのこと。あと今回、何本もある支柱の並びが美しい「きり型」なのです。2本のマスト姿も美しいけれど並んだ細い支柱も繊細で綺麗。そのうえ何本もの支柱はヘリ格納庫とヘリ甲板の両側部分にあるので、長い庇になり雨よけになるのです。ラッキーというか「雨雨降れ降れー」なんて歌ってしまう余裕まで出てくる。ほかの護衛艦に乗った人は雨が降ったら大変だろうな。

Oct 8, 2012

コメント(4)

-

観艦式ウイークの艦艇一般公開

先日、吉倉を出港した時に「ひゅうが」の後方を通り過ぎて行ったのは「DD132 あさゆき」と「DD105 いなづま」。ほかの艦艇も遠くに見えたが、吉倉出港の艦艇だったのだろう。そういえば「ひゅうが」に乗った帰りに、近所の喫茶店?に寄ってマスターと話していたら、彼も11日に「ぶんご」に乗れることになったらしい。初めての事なのでかなり期待しているようだった。また、前回の観艦式予行に一緒に行った女性のOさんは、やはり11日の「おおなみ」のチケットをもらったようだ。今回は行かないと思っていたのに物好きですねえ。そしてもう一人、ニコ生で放送をやっている近所のスナックのママは同じく11日に「はるさめ」に乗るらしい。観艦式ウイークの艦艇一般公開は、ここでは横須賀、横浜のものしか挙げてないけれど、過去と比べて何か物足りないと感じるのは僕だけなのかな?自分的には、7日か13日の「いせ」を見学したいと思うが、以前と比べて何が何でも見てやる!という熱意は無くなっている。一般公開される艦艇は乗艦できるが、ほかにも観艦式に参加する艦艇も係留されているので撮影にはチャンスな時です。また、基地内の厚生センターには海自グッズなどが販売されているので、お土産も購入できる。僕の場合は艦艇オリジナルのZippoを買うのをやめた。使いもしないで、ただ持っているというのがアホに思えてきたからだ。ならば使えばいいのだが、新品で未使用のものより使い古したZippoのほうが使いやすいのだ。先日は「ひゅうが」のマグカップを記念で買ったが、今使っているブラックナイツのマグカップが飽きてきたので、代えてみようと思ったからだ。マグカップは洗っていて手が滑って床に落として壊すこともあるが、その時は「ああ、思い出が…」などと悔やむが、翌日にはケロっとしている。つまりは自分はコレクターにはなれないようだ。【艦艇一般公開】横須賀・吉倉 7日(日)いせ、いなづま 9日(火)ゆうだち 10日(水)あたご 12日(金)ゆうだち 13日(土)いせ、いなづま横浜・大桟橋 7日(日)ひゅうが、くにさき 9日(火)─ ─ ─ 10日(水)ひゅうが 12日(金)ひゅうが 13日(土)ひゅうが横浜・新 港 7日(日)やまゆき、ちはや 9日(火)やまゆき 10日(水)ちはや 12日(金)やまゆき 13日(土)やまゆき、ちょうかい

Oct 7, 2012

コメント(0)

-

自分の気分を盛り上げるために

自分の気分を盛り上げるために、観艦式の艦艇編成をネットで調べたら、こんな感じらしい。昨日に乗った「ひゅうが」は観閲部隊になっている。そういえば全通甲板の左舷と右舷にズラリと椅子が並んでました。ちなみに昨日のお客様搭乗数は1800人らしいです。なんかね、吉倉出港前から大桟橋入港まで、休みなく航空機用昇降機でお客さんを運んでいるので気の毒に思いました。そういう自分も3回乗ってしまいました。【観艦式及び事前公開】■平成24年10月8日(月) 第1回事前公開■平成24年10月11日(木) 第2回事前公開■平成24年10月14日(日) 観艦式今までの「予行」は今回から「事前公開」などと言う呼び方に変わってしまったようです。今回、僕が乗るのは受閲第3群の「DD-156 せとぎり」。きり型はプラモデルは作っていたが、初めて乗るので嬉しいです。やはり実際に乗艦した護衛艦のプラモデルは、思い出も兼ねて最高ですね。昨日「ひゅうが」に乗った時、「きり型」の「DD-152 やまぎり」が海上に停泊していた。「ひゅうが」はあまりにも広すぎて、乗艦しているという実感も薄く、面白みがなかった。だから「せとぎり」に乗れると思うと、ちょっとずつだけどワクワクしてくる。【2012年度 観艦式参加部隊】■観閲部隊 護衛艦ゆうだち、護衛艦くらま、護衛艦ひゅうが、護衛艦ちょうかい、護衛艦あたご■観閲付属部隊 護衛艦いなづま、護衛艦やまゆき、試験艦あすか、潜水艦救難艦ちはや、 訓練支援艦てんりゅう■受閲艦艇部隊旗艦:護衛艦あきづき「受閲第1群」 護衛艦はたかぜ、しらね「受閲第2群」 護衛艦たかなみ、おおなみ、はるさめ「受閲第3群」 護衛艦いせ、せとぎり、はるゆき、あさゆき「受閲第4群」 潜水艦けんりゅう、いそしお、わかしお「受閲第5群」 掃海母艦ぶんご、掃海艦ひらしま、あいしま、たかしま、みやじま、えのしま「受閲第6群」 輸送艦くにさき、LCAC、ミサイル艇しらたか、くまたか「受閲第7群」 護衛艦うみぎり大桟橋には輸送艦「くにさき」が先に停泊していた。「ひゅうが」と並んだ姿を見ると、これも良いですね。(また少しワクワクしてくる。まだ本調子じゃないけれど…)

Oct 6, 2012

コメント(2)

-

ご無沙汰してます

お久しぶりです。みなさんお元気ですか?自分は昨年の夏に父が亡くなり、バタバタと忙しかったのでブログも放置してしまった。その間は、自ら文章を書くことを放棄し、お気楽な読むほうへと転向してました。8月には父の一周忌も済ませたので、気持ち的にほっとしたので、またボチボチとブログを再開しようかなと思っていたら、3年に一度の観艦式ウイークになってしまいました。3年前、観艦式予行に行き、一昨年は自分が約1カ月入院して、昨年は父が亡くなり、毎年何かが起きる3年間でした。さて今年は、護衛艦見学、観艦式などはどうしようかなと考えていたら「ジンさんの観艦式チケットとっておくからね」とSさんから言われてしまった。それならばせっかくだから行こうと行動する気になっていたら、福岡のコピーライターから「東京に遊びに行くよ」と電話があった。これまたせっかく来るのだから、観艦式シーズンに来たれと薦めた。仕事のほうも、地元企業の販売促進関係の顧問を頼まれ、こちらもほとんど毎日通いバタバタと忙しない。そんなこんなでバタバタやっていたら、5日に「ひゅうが」に乗らないかとSさんから電話があった。観艦式ウイークは横須賀・吉倉に停泊している「ひゅうが」が横浜・大桟橋で一般公開、出港するらしい。そのため、大桟橋までの体験航海があるということだった。そして今日(5日)、特に封印していたわけではないけれど、護衛艦に再び乗ってしまいました。「ひゅうが」の体験航海は初めてだけれど、波もなく晴天だったので、気持ち良い潮風に吹かれてうつらうつらと半ば夢の中でした。吉倉を出港してすぐに、同型艦「いせ」とすれ違った。軍事オタクのおじさんたちは歓声を上げいっせいに左舷に駆けよりシャッターの嵐。その後、右舷では数隻の護衛艦が隊列を組み吉倉に進むシーンまで見ることができた。さて、こちらは今度は女性たちが歓声を上げた瞬間。ベイブリッジの下を通過する時にマストがぶつかりそうに見える。この時に「ぶつかりそう!」「大丈夫かしら?」といった女性の不安がる声が聞こえ始めた。でも無事に通り過ぎたら、今度は歓声と拍手まで聞こえる。ベイブリッジ通過はスリルがあって良いですねえ。確か、砕氷艦「しらね」に乗った時も不安がってる人が数人いたような…。

Oct 5, 2012

コメント(4)

-

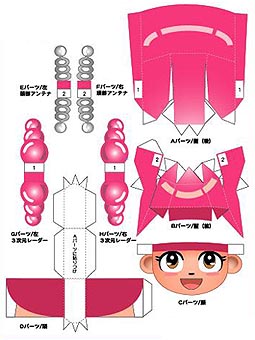

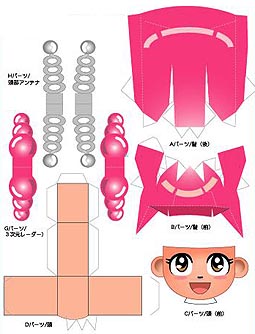

自分はこの描き方が一番楽

自分が今のところ短時間でキャラクターイラストが描ける工程は次の方法。 1.鉛筆で紙にラフスケッチを描いて、それをスキャン。2.イラストスタジオまたはイラストレーターでトレス。イラストスタジオの場合はベクターレイヤーを1色に設定し、曲線ツールで簡単にトレス。イラストレーターの場合もペンツールのベジェ曲線でトレス。3.そのトレスデーターをフォトショップで開き、着色。その場合も自動選択ツールで色分け部分を選び、塗りつぶし&幅広いブラシでサーと陰影をつけるだけ。だから使うレイヤーは1枚なので、低スペックのPCでも描けてしまうというやり方。でも拡大してみたら、隅の方に塗り残しがあるけれど印刷屋でオフセット印刷することもないのでたいして気にしない。もし気になるなら、自動選択ツールで選んだ部分の選択範囲を広くすれば解消される。以上、PCでの作業はマウスのみ。ペンタブは必要なし。ニコ生放送の多くの絵師たちの作業を見ていると、それはすごい量のレイヤー(アニメの透明セルみたいなもの)を作って描いている。話しを訊くと、失敗したくないからという声が多い。または、うまい人がレイヤーをいっぱい使っているから自分も…という若い絵師までいる。自分のやりやすい方法で描くのが一番楽だと思うのだが、放送中は自分を良く見せたいのかな。逆に、そんなレイヤーを増やすなんて面倒だという人やフリーソフトで描いている絵師は、案外うまい人が多い。つまりは、絵を描くのは鉛筆と紙があれば良いだけで、特別に高いソフトなど買っても自慢にはならないということだ。ニコ生ではインターネットで簡単にダウンロード、料金が払えるサイというお絵描きソフトが人気で奨める絵師も多い。ほとんどのニコ生絵師はサイで描いているから中学・高校生でPCで絵を描きたいという子たちも、サイを購入してしまう。ところがサイはこれ以上の機能追加はしないようなので、自分はイラストスタジオを奨めている。実のところ、イラスタよりもサイは、PCにかかる負担が軽くて低スペックのPCでもサラサラ描けるという利点がある。イラスタは高額なベクター画像(直線・曲線・図形などが得意で製図向き)ソフトのイラストレーターとラスター画像(ビットマップ加工なので微妙なグラデーション向きで写真の修正・加工に使われる)ソフトのフォトショプの両方を足したようなソフトなのでPC負担は重い。でも考え方によっては8000円以下で手に入るお得なソフトだ。それにPCは年々安くなり高スペックになっているから、わざわざ機能が古いサイを将来のある絵師の卵たちに奨めるのはどうかと思うんだけどね。イラスタはペンタブが無くてもイラストレーターのようにベジェ曲線の曲線ツールで綺麗な線をトレスできるし、着色・フィルター・加工もフォトショ並みの豊富な機能付きだ。

Jul 6, 2011

コメント(4)

-

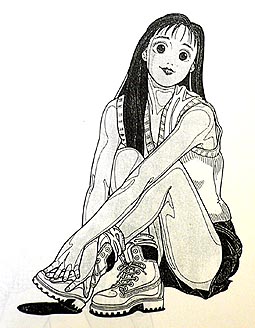

イラスタの練習も兼ねて

いつもおじゃまするヘタリア好きなニコ生主の放送に集まる女性絵師さんたちのキャラクター・イメージ。それぞれ一枚ずつ描いたものを並べたのが上のイラスト。ヘタリアという版権物の登場人物を描いている絵師さんたちなので、それよりも自分の想像力でオリジナルな絵を描くほうが面白いということを彼女たちに伝えたかった。うれしいことに彼女たちも、放送中にリスナーたちのキャライメージを次々と描いて発表してくれて、楽しく有意義な時間を共有できた。最近は絵を描く人が多くなってうれしいことですね。

Jun 20, 2011

コメント(2)

-

阪急電車

書店で「極北クレイマー」を買った時に、なんか気になって購入してしまったのが「阪急電車」。著者は有川 浩さんで、以前に読んだ海上自衛隊&機動隊が横須賀に大量発生した巨大甲殻類と闘う「海の底」の作者だ。自分は知らなかったが映画にもなるらしく人気があった本らしい。読んでみると、やはり女性向の小説だったがとても面白かった。阪急電車今津線を舞台に登場する女性たちの成長と独立心に、自分のような男でも思わず拍手を贈りたくなる小説だった。たまにはこういった「ほっこり胸キュン」な小説も良いもので、読み終わった後は爽快な気分になった。

Jun 12, 2011

コメント(0)

-

極北クレイマー

寝る前に本も読んでいるが、読み始めると眠くなってしまう。毎晩、イラスト・スタジオで絵を描いているから目が疲れてしまうようだ。というわけで買い置きしてある書籍がけっこう増えてしまった。ならばその中から一冊選んで読めばいいのだが、なんというか本というのは、テンションや興味が高まり買うわけだが、時間が経ってしまうと忘れてしまうのではないが後回しになってしまうのだ。そうやって興味が薄れてしまった本は本屋のカバーを付けたまま机の隅やテレビの横などに積み重なっている。ミステリー小説3冊、日本史関係3冊、世界史関係1冊、科学雑誌1冊。読書するには、やっぱりリズムが必要である。写真がたくさん載っている雑誌などは写真を眺めて、写真説明の短いキャプションを読むだけで良いのだが、文字ギッシリの本は、自分でもたまに驚くのだが、けっこう労力を使うようだ。文章を読み内容を自分の脳に記憶させ、自分の考えも混ぜてページを進めていくのだから実は大変な作業である。でもそんな本ばかりではなく、まるでマンガのように気楽に読める本もある。それもシリーズ物だと、なお楽しい。ということで、まだ読み終わっていない本があるのに5冊新しく追加してしまった。その中の一冊が、海堂さんの「極北クレイマー」の文庫版。今回は北海道にある架空の極北市立病院が舞台。市立病院の経営と産婦人科について考えさせられる小説だ。うれしいことに前半はあの姫宮が活躍し、後半は「ブラックペアン1988」の世良が登場する。また、「ジーンワルツ」のマリアクリニック院長の息子・産婦人科医師も登場する。

Jun 11, 2011

コメント(2)

-

恐竜はなぜ鳥に進化したのか

「恐竜はなぜ鳥に進化したのか─絶滅も進化も酸素濃度が決めた─」内容はサブタイトルそのままで、カンブリア紀から白亜紀までの酸素濃度の変化を示し、それにより生物の肺の構造の進化が語られている。とても面白い本で、文章もわかりやすいのでさらっと読むこともできる。でも自分の場合は、こういったサイエンス本は小説と違い、頭で理解しながら先を読むのでけっこう時間がかかる。現在の空気中の酸素濃度21%だが、地球の永い歴史を見ると酸素濃度が15%まで減少したカンブリア紀、逆にシルル紀・デボン紀では35%の高酸素の時代もあったようだ。今まで恐竜の絶滅は色々な説が発表されている。ところが、酸素濃度の変化に対応できた肺構造の生物が恐竜だったと説いたものはなかった。ここがこの本の面白いポイント。「恐竜の中には鳥になったものもいる」これが今は定説になっていて、あのジュラシック・パークでもその説を元にしていた。でも「なぜ恐竜は鳥になったのか?」という疑問は残っていた。低酸素の時代に肺呼吸を効率的にできるよう鳥類に似た肺の前後に酸素を貯める気嚢を持っていたのではないかと言っている。鳥は吸い込んだ酸素はまず前気嚢にためて、それから肺に送り込み、後の気嚢に流すといったサイクルを行っている。だから肺の中には常に新鮮な酸素があるので、酸素濃度が低い高空を羽ばたいて飛べるという説明がされている。ところがこの本、「恐竜は~」とタイトルについているが、恐竜が栄えたジュラ紀・白亜紀の章は数十ページしかない。ページの大半はジュラ紀前の陸海生物の酸素摂取の構造についてのことだ。なんのことはない、原題の「Out of Thin Air(薄い大気のなかから)」では、本屋に置いてあっても読まれそうにないから「恐竜はなぜ鳥に進化したのか」に変更したのだろう。

May 15, 2011

コメント(0)

-

ILLUST STUDIO

ブログの管理も更新もしないので変だと思っていた方すみませんでした。実はニコ生放送で絵師たちのお絵描き放送を見ていたら、自分も描きたくなって、というか仕事でイラストを描く事があるのでILLUST STUDIOというソフトを買って練習してました。今までのようにILLUSTRATORで線描きし、PHOTOSHOPで着色するのは制作に時間がかかるので、もっと短時間で描けないものかと思案していたところ、ニコ生放送で答えが見つかりました。お絵描きソフトというと、まずマウスで描くのは不便でペンタブがなければ無理だというイメージがあったが、このソフトはマウスだけでもきれいな線が描け、着色も可能なのでした。さらに値段が10000円以下で鉛筆・水彩・油彩風なタッチも描けて、透視図用定規まで付いていて、かなりお得なお絵描きソフトなのです。ニコ生では、ほとんどの絵師がSAIというお絵描きソフトを使っているが、同じくらいの価格なのでこちらの方が優れていると思う。ソフトの練習を兼ねて、ILLUST STUDIOを教えてくれた絵師やそのコミュニティーメンバーのイメージキャラを描いていたのでブログ更新はしていませんでした。ついでにニコ生の絵師さんたちとの付き合い上、イラストコミュニケーション・サービスのPIXIV(ピクシヴ)にも、描いたイラストを載せるようにしてしまいました。アドレスは、http://www.pixiv.net/member.php?id=2926178

May 14, 2011

コメント(2)

-

たまには絵でも…その3

前の2枚の絵とは、ちょっとイメージを変えてカワイイ感じで描いてみた。ニコ生放送では、こういったカワイイ系のキャラを描いている男性の絵師が多い。彼らのように仕事以外で自分も描いてみるとけっこう恥ずかしいものだ。この絵というか落書きというか、この程度の完成でも約3時間かかった。早い時間である程度のものに仕上げるのが目的だったが、3時間はかかってしまうようだ。もちろんペンタブなのは使っていない。下描きはせずに、マウスのみでいきなりイラストレーターで線画を描き、フォトショップで読み込んで着色。これでもまだ時間がかかり過ぎる。鉛筆描きしたものをスキャンしてフォトショップで着色したほうが早いが、線がラフっぽくなってしまう。かといって鉛筆描きをペンなどでトレスしていたら、これまた時間がかかる。そんなことを考えていたら、ふと「ヘタリア」のマンガを思い出した。買って驚いたのだが、ラフ絵のまま単行本になっている。今は昔と違って、それもOKな時代になってしまったようだ。この方法なら、背景もしっかりと描き込まないでも読者は気にしないだろうし、ややかしい時代考証などごまかせそうだ。

Apr 14, 2011

コメント(0)

-

アスペルガー症候群

「社会性の障害による症状」●不自然なアイコンタクト●表情や声の調子、身構えから相手の感情を読み取るのが苦手●応答性の欠如。交互に対話できず、一人で一方的に喋る。●相手の気持ちや考えを察するのが苦手●相手の行動にどう応じたらよいかわからない●自分の視点だけが正しいと思い、それ以外の視点で考えることができない●他人に対する感心が極度に乏しい●一人の方を好む「コミュニケーションの障害による症状」●文字通りに言葉を受け取る、ユーモアや冗談が通じない●文脈に無関係な発言をする●感情や感覚を表現するのが苦手●喩えを理解したり、見立て遊びをするのが苦手【自閉症で、より顕著に見られるもの】●言葉の発達の遅れ●抽象的な表現が理解できない●言葉をオウム返しする(反響言語)●自分だけの言葉を作る(言語新作)いきなり「アスペルガー症候群」の本に書いてあった社会性とコミュニケーションに見られる障害を書き写してしまったけれど、自分はいくつか当てはまるところもある。たぶん人間なら誰でも思い当たるところもあるだろう。また、特定の相手・自分が嫌いな人間のタイプとかかわった時、こちらの対応が変わってくることもある。つまりは上のような障害が、相手かまわず極端に現れている場合がアスペルガー症候群ということになるようだ。この幻冬舎新書の「アスペルガー症候群」はけっこう売れていて、約2年で第20刷発行。それだけ思い当たる人がいるのか、それとも自分はそうなのだと思い込んでいる人がいるのかもしれない。後者の中には、自分は自分は凡人ではなく優れた特別な存在として思い込んでいる人も最近は目立つようだ。アスペルガー症候群と思われる歴史上の人物には、世の流れを変えた天才と呼ばれる人物が多いから、世間から認められていないと勘違いする子供や若者がいる。ニコ生放送を見ていると、たまにそういった若者がいて、怖くなる事もある。本書でも書いてあったが、秋葉原の無差別殺人事件のあの青年もそのタイプに近いらしい。

Apr 9, 2011

コメント(2)

-

親が知らない放送

最近はニコ生放送を毎晩見ている。見るのは「描いてみた」というジャンルのみで、人の作画を眺めている。なかには勉強になったり参考になる絵師もいるが、ほとんどはど素人なので下手な絵だ。もっと画力を身につけてから放送するべきだろうと呆れる。誰かが見ていてくれないと描く気がでないのだろうか。または、絵で釣って誰でもいいから話し相手を求めているように思える。そういった多くの中途半端な画力の絵師は、大学生~社会人予備軍といった年齢層。中学生~高校生の絵師は、素直な絵を描く子とアニメ、マンガに毒された真似の絵を描く子に分かれているようだ。言い忘れたが、それらの自称絵師たちが描いているのはデジタル絵。パソコンのお絵描きソフトのSAIがほとんど。インターネットでサイトからダウンロードして料金を支払い、手に入れることができるのでお手軽なソフトのようだ。そんな人気のSAIだけれど、やはりお絵描き初心者向きなソフトらしく、手描き慣れもしている経験値が高い絵師にとってはイラストスタジオというソフトが切り替えている。中学生・高校生の絵師であれば、画力が未熟でも未知数なので応援したくなるが、大学生・就職予備軍・ニートらしき絵師の放送は呆れてしまい「こんなところで遊んでる場合じゃないだろう?」と腹も立ってくる。彼らが常連のリスナーに話しているのを聞くと、「絵を描いていてだるい」とか「ひまだから絵を描いてる」といったもので、すごく嫌な気分になる。ごく普通の社会人リスナーのなかには、そういった甘えた子供じみた言論に真面目に応えている者もいるが、多くは黙って見ている。中学生・高校生放送主は親には秘密でやっている子がほとんど。だから放送中に親に見つかり怒鳴られ中断することもある。何も隠れてやらなくても堂々と親に宣言してから放送すれば良いと思うのだが、この世代の子たちの行動派よくわからない。何でも経験、何でも勉強だと思うのだが、結局はこの子たちはその気はないのかもしれない。放送を見る時に、リスナー側は「184(嫌よ)」をはずさなければ、野次馬の一人としてこちらの正体はわからないようになっている。逆に気に入った絵師に出会った場合は、184をはずし、自分のコテハン(固定ハンドルネーム)を放送主に伝えると、こちらの名前もわかるようになる。リスナーの方も、社会常識をまったく知らない者もいる。女性の放送主だとハラスメント発言や暴力的なコメントも見かける。また、初めてその放送に訪れ「初見。自分のサムネの絵を描いてくれませんか?」なんて言い出す者までいる。つまりは自分の顔が相手に見えないから、面と向かって言えない恥ずかしいことも言ってしまうようだ。そういった何をやらかすかわからない連中が湧いてくるのもニコ生放送だ。そんなバカどもを観察していたらテレビのニュースの未成年による犯罪を思い浮かべてしまう。本屋へ行った時に、そのおかしな奴らのことが気になって「境界性パーソナリティ障害」の本を買おうとしたが、本で読むよりもニコ生で観察したほうが実感できるので「アスペルガー症候群」の本を買った。アスペルガー症候群は自閉症スペクトラムに属するけれど、自分も職業柄「こだわりが強い」部分を持っているので気になって、読んでみようと思ったのでした。

Apr 6, 2011

コメント(0)

-

たまには絵でも…その2

ニコ生放送で絵師と呼ばれている人たちが描いているのは、ほとんどが版権物のキャラ。せっかく時間をかけて描いているのだからオリジナル・キャラを描けば良いと思う。なんか時間がもったいないと思うのだ。自分の場合は、ストーリーマンガを描いていたからオリジナル・キャラしか描かない。今思うと、マンガに対する思いがニコ生放送の絵師とは違っていたようだ。自分にとってマンガというのは、自分の考えや意見をぶつける場だったが、そこまでの激しい主張はないのかもしれない。ニコ生放送で、最近毎晩見に行く女性の絵師がいる。僕がヘタリアを知るきっかけとなった絵師で、繊細な線とデリケートな色彩の素敵な絵を描いている。僕が見た同人系の絵師の中では一番うまい。色彩センスも良く、作業工程も下描き、トレス、着色と3段階に分けていて効率的で妥協がない。下描きではサイというソフトを使い、トレスはコミックスタジオ。次の着色はイラストスタジオと各ソフトの強みを生かして切り替えている。最後はフォトショップで仕上げにかかるのだが、完成品は実に素晴らしい。彼女の放送中は、高校生などの若い絵師たちも見学しているほど。でも問題が一つあって、彼女の放送は夜中だということ。夜11時頃から始まり、終わるのは翌朝の4時なんてこともある。

Apr 2, 2011

コメント(4)

-

たまには絵でも…その1

エイプリルフールだけれど、嘘をついてからかう気分でもないので何年ぶりにキャラを描いてみた。最近はニコ生放送の絵師の影響を受けてしまい、絵を描いてみたかったのだ。これでも学生時代はマンガを描いたりアニメも作ったことがある。ニコ生放送のほとんどの絵師と違って、自分はオリジナルキャラしか描かない。このキャラも、以前やっていたウルティマ・オンラインでロールプレイを演じていた時のマイキャラ。海賊一家の長男で、海賊剣士という設定。いずれはウルティマ・オンライン内で発刊した著書「ロストランド航海記」をマンガにしてみたいと思っているが、いつになることやら…。たまには童心に返って、こういったキャラを描くのも良いかな。けっこう恥ずかしいけれど。

Apr 1, 2011

コメント(0)

-

やっと給油できました

愛車は給油ランプが点灯しているので、いざという時のために連休中も車は使わないようにしていた。今日は平成町で打ち合わせがあるので、思い切って車で行く事にした。せっかくハラペコの愛車を走らせるのだから、ついでに給油できたら良いなとも思っていた。車のシートに座り、クラッチを切ってエンジンをかける。するとオレンジ色の給油ランプがいきなり点灯。不安をあおって来る。僕が乗っているスイフトは、満タンで43リットルのガソリンがタンクに入る。その前に乗っていたマツダのランティス・クーペと比べたら約10リットルも少ない量。そのうえ燃料メーターに癖があるから不安になるのだった。車を駐車場から出し、いきなり急な坂道を登り、切通しを過ぎて今度は下り、県道26号線へ向かった。県道26号線はほどほどの渋滞で、途中にあるガソリン・スタンドは店を閉めていた。ガソリンの在庫が無くなり閉めてしまったのかと不安が増す。26号線を右折して横須賀税務署横の聖徳寺坂を通ると、対向車線もこちらもまったく渋滞していない。あのM9.0の地震翌日の大渋滞は夢だったのかと思うほどの光景。でもガソリンを入れるまで安心してはいけないと思い、クラッチを切ったまま聖徳寺を下った。自分の車はマニュアル車なのでこれができる。実は地震後、平地の道路を走る時も、無駄なガソリンを使わないようにスピードが出たらクラッチを切って走っていたのだった。「打ち合わせよりもまずはガソリンだ」と、いつも利用している平成町のガソリン・スタンドに向かったら、給油待ちの行列も見当たらない。ここも今日は営業を休んでいるのではないかと不安になった。信号を左折してガソリン・スタンドが見えると、給油している車もいない。スタンドには従業員が7人くらいいるだけ。ガソリンが売り切れてしまったのかと、また不安になる。スタンドに入り「ガソリンありますか?」と訊くと「ありますよ」とうれしい言葉。「では、レギュラー現金で…」と言ってから「満タンでも良いのかな?」と再び訊くと「はい!」という再びうれしい返事。やっとハラペコの愛車が満腹になりました。それにしても、このスタンドに7人も従業員が待機しているなんて初めて見た。今までよっぽど混んでいたのだろうと連想させる。ガソリンを満タンにして、レシートに印刷された給油量を見ると34.9リットル。あと約9リットル残っていたかぁ…。

Mar 22, 2011

コメント(4)

-

給油ランプの点灯

昨年の夏に自分が1カ月入院した時から、母の透析のため病院へ送迎するのは業者に頼んでいる。そちらは解決しているのだが、母の透析日のスケジュールも地震や停電の為、日にちがズレてしまっている。またこういう時に限って、母の腕の血管が詰まってしまうという事になってしまい、木曜日17日にカテーテルで血管を膨らましに病院へ連れて行った。朝8時ちょっと過ぎに家を出ると県道26号線にはガソリン給油待ちの車がズラリと路肩に並んでいた。ところがよく見ると運転手が乗っていなくて、路上駐車させて順番を確保しているようだった。その時、とうとう車の給油ランプが点いてしまったのだった。自分が乗っているスイフトは、燃料計の針が三分の一くらいになると「あれ?」と驚くほど急激に下がるという癖がある。だから今も、その癖のおかげで急に給油ランプが点き始めて、ひやひやものである。ところが以前、慌ててガソリンを入れると意外と残っているので「脅かすなよ^^;」とホッとした事がけっこうある。でも、それはガソリンスタンドが開いていた時の話しで、今は本当にひやひやである。共済会病院でも節電を行っていて無駄な照明は消されている。母が治療中は、テレビの置いてある談話室で持参した本『恐竜はなぜ鳥に進化したか』という今までになかった新化仮説の本を読んでいたが、そのうちウトウトと眠ってしまったようだ。どうも自分は病院に来ると、安心して眠たくなってしまう性格らしい。看護師に名前を呼ばれて、母の治療が終わったことを知ったほど。11時頃に病院を出て、再び給油行列が並ぶ県道26号線を通ると、あいかわらずの大行列。自分のように注油ランプが点き始めた者と違い、なかにはガソリンが半分以上入っている者も並んでいるのだろうか思うと、なんかやりきれない気分になってくる。今は、いざという時のために残り少ないガソリンを残して、愛車は駐車場でじっとしている。自分の家は横須賀の中心地なので、計画停電はされないようだ。それはそうだろう。中心地は交通量も多いし、市役所・警察署・大病院、さらに自衛隊と米軍基地まであるのだから大変な事になる。その代わり、計画停電時間になると自分が入っているJ-comの通信関係がすべてストップしてしまう。その間は、テレビはもちろん電話、インターネットも止まってしまい情報がまったくわからない。情報といってもテレビは同じような事の繰り返しで、不安をあおっている。節電協力のために、自分も部屋の電気を消して、両親と一緒に居間で読書をしている。買っておいた菓子類を両親と一緒にのんびりと食べるのも久々だ。で、やっぱりこういう時は、戦時中の話となる。子供の頃からよく聞かされた話だが、こういう時なので我慢する気持ちを維持するためにはとても役に立ち、教訓となる。それともう一つ、テレビ、インターネットが無い生活でも、夜静かに本が読めるのはありがたいものである。

Mar 19, 2011

コメント(4)

-

大渋滞パニックに巻き込まれた

今日、10時半頃に確定申告提出のため商工会議所へ向かったら、衣笠・三浦方面から伸びる県道26号線横須賀三崎線の大渋滞に巻き込まれてしまった。まさか横須賀まで地震・津波報道の影響を受け、パニック状態になるとは思ってもみなかった。「そうか横須賀の西海岸や三浦市の人たちが食料の買出しに来ているのか…」と気が付いた時にはすでに遅く、普段は家から車で7分で行ける所も、今日はなんと1時間以上かかってしまった。それでも、空いている道を考えて走った結果だ。横須賀三崎線から聖徳寺坂に入っても大渋滞は続いていて、よこすか海岸通り付近の道路はものすごい大渋滞パニックになっていた。ホームズへ行きたい車、LIVINに行きたい車。AVEに行きたい車がゴチャゴチャになっていた。毎年、〆切1日前だと混んでいる確定申告の会場はなぜか空いていた。駐車場へも並ばずに入れたから不思議である。さっさと確定申告を済まし、さあ家へ帰ろうと再び嫌だけれど大渋滞に参加する。さて、よこすか海岸通りに向かうか、国道16号線で短距離の方が良いのか、ちょっと迷った結果、16号線を選んだ。するとどうだろう。道路はガラガラに空いていたのだった。16号線沿いには警官が距離をとって並んでいる。途中、横須賀中央、本町も道路は空いていて、横須賀の中心地に住んでいる人たちは買出しパニックにならずに落ち着いているようだ。さすが、他県より横須賀に来て住んだ海軍や陸軍の末裔たちである。いざとなったら白米だけあれば充分さ、今は被災地で苦しんでいる人々に食料等を優先するべきだと自分は考えるが、どうやら多くの横須賀周辺の人々はそうではないらしい。自分なんか明治時代に祖国を守るために海軍に入り、広島から横須賀に来たご先祖様の誇りを大切に思っているが、そういったものは今では時代遅れなのかもしれない。

Mar 14, 2011

コメント(10)

-

吉村昭さんが遺してくれた著書

昨日のM8.8の三陸沖の地震が起きた時は、車で帰宅途中で信号待ちをしている時に激しい揺れが始まった。車に乗っていたので道路が波打っているののかと思うほど激しい縦揺れが続いた。商店街の人々も慌てた様子で店から出てきて、空を見上げている姿が印象的だった。たぶん、電線や電柱、または駅近くのホテルの揺れを見ていたのだと思う。揺れている間は車を停めていたが、揺れが収まると急いで帰宅した。駐車場に車を停めると、道には近所の人たちが子供を連れて外へ避難していて、激しい揺れだったことが確認できた。家へ入ると、一人で留守番していた父も地震に驚いたらしく興奮気味。すぐに火元のキッチンと風呂をチェックした。しばらくすると再び揺れが来て、家もミシミシと音を立てている。後でこれが茨城沖の地震だということがわかる。揺れが収まったので2階の部屋へ行くと、データを保存したMOが棚から落ちて床に散らばり、高く積んだ本のタワーも崩れてしまっていた。帰宅してからはテレビで地震情報を見ていると、母が人工透析に行っている病院から連絡が来た。病院は人工透析を中断させ患者を帰宅させることにしたようだ。電話の内容は、介護業者やタクシー会社に電話が通じないので、車で迎えに来て欲しいということだった。急いで車で向かうと道路は渋滞。歩道からはまだショックのためか、元々危険を察しない性格なのかフラフラと車道を歩く者もいて危ない状態。海岸近くの病院へ着くと、ロビーにいた看護師さんが長椅子に座っていた母を支えながら連れてきてくれた。人工透析は地震のため、2時間しかできなかったらしく、残り2時間は日曜日の朝ということになった。ロビーのベンチには、車椅子の患者たちも座っていて、送迎業者やタクシーに連絡がつくまで待たなければならないということだった。送迎業者は、こういう時こそフル稼働しなくてどうするんだという怒りを感じる。夕方6時頃に、停電にはなっていないがテレビ放送が突然切れた。8時半頃には回復したが、インターネットも繋がらず、情報がまったくわからない状態になった。ネットで調べると、久里浜方面は停電になっていたらしく、僕が住んでいる周辺ではやはりテレビが繋がらなかったようだ。昨年ブログで吉村昭さんの「三陸海岸大津波」を読んだことを書いた。この文庫本は明治29年、昭和8年、昭和35年の大津波、そしてチリ地震津波の恐ろしさを現地取材をし書かれた文庫本。文庫化する前は「海の壁」という題名だったらしい。実はこの本、自分的には2010年に読んだ本のベスト3に選んでいて、年賀状にもそれを発表したほど。自分にとっては、今回の大地震はとうとう来てしまったかという第一印象だった。本のすごいところは、そのそういった過去の歴史を身近に感じることができる事。またその舞台となる大自然が造りだした地形は時間が経ってもあまり変わらないという事。過去に被害を受けた地形は今も変わらぬまま存在しているという事を忘れがちになる。昨年、この本を読んでいたので、今回続けて起きた地震と被害のニュース、映像を驚きよりも、好きな作家である吉村さんの警告を思い出し、冷静に見てしまう自分がいることに気がついた。また、テレビで報道される津波の映像を見て、波にのまれてしまった多くの方たちの姿も予想することもできた。だが、何よりもやりきれない気分になった。過去の災害の歴史と地形を知っていれば危険な場所だとわかっていても、そこに住む人たちにとっては愛着のある土地から離れられないがわかる。ところがそういった人間の気持ちなど関係なく自然の猛威は襲いかかる。それはあたりまえのことだが、感情のあるヒトとしてはそれがやりきれない気持ちにさせるのだ。吉村さんの著書「関東大震災」も細かい取材で、過去の歴史的な災害を知らせてくれるお奨めの文庫本。

Mar 12, 2011

コメント(6)

-

金 文学さんの本

あまりにもすごいタイトルの本。ブログのタイトルには激しすぎるので載せませんでした。この著者の本を読むのは2冊目。以前読んだのが「中国人による中国人大批判─日本人は謝罪してはならない」という中国では出版拒否された本で、南京虐殺など中国側のいいかげんな情報に惑わされないよう注意するべきと書かれていた。今回読み終わった「中国人民に告ぐ! 文化大国が聞いてあきれる─痛憤の母国批判」」は、それ以前に書かれたもので文庫本初版は平成17年。北京オリンピック、上海万博が開催される前の本。こちらは、文化大革命などの反文化伝統な事例や中国人のアイデンティティが詳しく書かれている。国際情勢関係の本などは、なるべく最近の本を立ち読みしたり買うようにしているが、本屋へ行ったら帯に書かれている「尖閣諸島問題は幕開けにすぎない」というキャッチフレーズについ引かれて買ってしまったのだった。でも内容は、あの尖閣諸島の事には触れておらず、日本人からしたら信じられない中国人の考え方の数々が書かれている。プライバシーのない国、法常識がまるでない中国人、面子という仮面をかぶり演技しつづける巨大な芝居小屋・中国など、各章は驚くことが多いが、とても面白く参考になる。最終章では「中国国民病診断」と題して、嘘つき欺瞞病、泥棒病、大同病、奴隷根性病、変革忌避症、実利病と分析している。著者は中国・瀋陽で生まれた朝鮮民族の3世で、現在は日本に帰化し広島在住の作家。中国関係のほかにも「韓国民に告ぐ」「反日という甘えを断て」など韓国に関したの本も出版している。

Feb 26, 2011

コメント(0)

-

ヘタリア

ニコニコ生放送で、コミック・スタジオというマンガ制作ソフトで美しい線画を描いている女性の放送主がいる。コミック・スタジオは、僕が仕事で普段使っているイラストレーターとフォトショップを掛け合わせたようなソフトだ。その放送主が、描いているのが「ヘタリア」というマンガの登場人物をオマージュにしたイラスト。最初は、デリケートな線に魅せられて見ていただけだが、そのうち「ヘタリア」というマンガに興味を引かれた。放送では、放送主とリスナーの会話も楽しく、各国の自慢や歴史が話題になることもあり、次第に気になってきたマンガだった。そして、ちょうど渡部さんの日本の歴史を全巻読み終わり、日本人のアイデンティティを再認識していたので「ヘタリア」というマンガに興味を持ったのだった。まず、1巻を恥ずかしながら購入し、読んでみると面白い。続けて2、3巻も買いに行き読んでしまったのでした。第3巻の帯封には「シリーズ累計140万部突破!」となっていて、人気のあるマンガだということがわかる。内容は、各国をかわいいキャラで擬人化したパロディ・マンガ。ところがなかなか大したもので、各国の歴史や政治、アイデンティティが面白く描かれている。当然、日本も登場していて枢軸国(日本、ドイツ、イタリア)の一人。日本の性格は、物静かで真面目な東洋の武士の国。特技は空気を読むことと遠慮すること。島国のせいかちょっと不思議な文化と考え方を持っている。四季をひたすら楽しむ。といったもの。擬人化された各国キャラの服装は軍服で、日本のキャラは帝国海軍風の白い制服を着ているのも魅力。最初は、ただの程度の低いパロディ物かと思っていたが、先日読んだ「海の翼」の題材となったトルコ海軍艦エルトゥールル号のことなども書かれていて、作者はいろいろと勉強していることがわかる。自分が小学生の頃、学校の図書室でマンガ版の日本史や世界史を読んだから歴史が好きになったようなもの。このマンガで日本史や世界史に興味を持ち、自分の生まれた日本という島国が好きになる若者が増えたら良いですね。

Feb 22, 2011

コメント(6)

-

渡部さんの「日本の歴史1 古代篇」

いつだったか、日本語の文章はひらがな・カタカナ、漢字などが混ざっているので、読書が好きになったということを書いたことがある。一見、複雑なように思える日本語の文章だが、書体のカタチで分ければ漢字やアルファベットは□、ひらがな・カタカナは○で設計されている。この四角と丸の気味合わせで、一行の文章の内容イメージが掴みやすいと思う。だからもし、アルファベットや漢字だけの書籍しか無い多くの国に生まれていたら読書とは縁が無かったかもしれない。書籍を身分に関係なく、多くの国民に伝えようとした日本人の考えでもあったと思っている。ところが僕のような考え方を「日本の歴史1 古代篇」で渡部さんも言っていたので、とてもうれしくなった。この古代篇の内容は日本の古書を中心に書かれている。古事記、日本書紀など神話時代のことも、教科書のように単なる作り話として扱うのではなく、その神話の特徴から日本人の起源や現代に続いているアイデンティティを解いている。「古い渡部さんの日本の歴史シリーズも、この第1巻・古代篇が出版されたのでこれで全7巻揃った。あとはオマケで「読む年表」をもらえるのでそれが楽しみだ。この「日本の歴史1 古代篇」は、シリーズ全巻読まなくてもお奨めの1冊。

Feb 20, 2011

コメント(0)

-

死因不明社会

ブルーバックスの「死因不明社会 Aiが拓く新しい医療」を読み終わった。ブルーバックスの新書を読むのは、何年ぶりのこと。何か難しい本を読んでいるなあと思った人がいたら、それはハズレ。著者が「バチスタの栄光」などの海堂尊さん。そのうえ、海堂ワールドでおなじみの厚生労働省官僚の白鳥と時風新報桜宮支社の女性記者・別宮のインタビュー形式で話しが進むのでとても面白い。では「死因不明社会」とはどういうことかと言えば、現在の日本の死亡時医学検索の遅れにより、死亡した原因が実は判明していないという話し。たとえば、健康な人がいきなり死亡した場合、病院にカルテは残っていなかったりする。すると医師が脈を診て、瞳孔が開いているか確かめて「何時何分、ご臨終です」という、よくドラマで見るあの場合、実は死因ははっきりとわかっていないらしいのだ。でもそれでは、死亡診断書を届けることができないので、多くは心不全ということになるらしい。つまりは年間100万人を越える死亡のほとんどが、体表を調べただけの検案だけなので死因は不明になっていたということらしい。刑事ドラマなどで、他殺と判断し遺体が司法解剖されるシーンを見かけることがある。また、面倒だから自殺と判断し、解剖はしなくていいだろう、場合によっては予算の都合で「まあ、自殺だろう…」といいかげんなセルフも聞く。どうやら、これも司法解剖の予算は年間5000体分と決められている理由から出てきたセリフのようだ。こういった裏事情を知っておくと、サスペンス系のドラマも面白く見れるかもしれない。さて、本書「死因不明社会 Aiが拓く新しい医療」は、海堂さんが小説で常に提案している「Ai」の登場となる。Ai(エー・アイ)とは、オートプシー・イメージングの略で、CT、MRI、エコーなどを使った死体の画像診断のこと。これを導入することで、当然ながら死因が今までよりも正しく判明すると提案している。また、親による子供の虐待死などの犯罪も防げることにもなるだろうと言っている。なお、2007年には実際に「Aiセンター」が千葉大学医学部に設立されたようだ。

Feb 11, 2011

コメント(0)

-

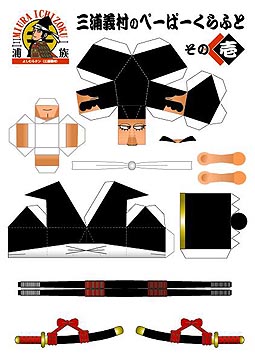

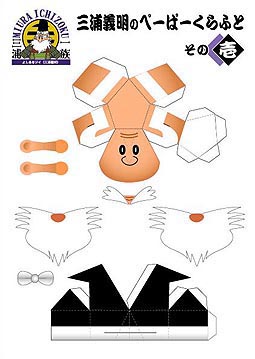

義村のペーパークラフト展開図

現在、三浦義村のペーパークラフトは、頭部のカタチがイマイチでどうしようか悩み中。胴体はちょっとスリムにして足も仮組みした試作よりも長くした。腕・胴・足はこんな感じかなというバランスが出来たので一安心。肝心の頭部は、立体化しているうちに「義村は、智将だから脳みそが大きい方が面白いな」などと、マンガ的な間違った科学を取り入れ、ヘンテコな頭のカタチになっている。それに鼻の部分を山折りにして立体化しようと思ったので、顔の部分は2つのパーツに分かれてしまった。そこまでしなくても鼻を顔と別パーツにすれば簡単なのだが、そうすると小さいパーツを二つ折りにしなければならず、組立て作業で面倒かなあと心配なのです。この三浦一族ペーパークラフトは、中学生以上を対象に、なるべく短時間で組み立てることができるのを考えているけれど、大丈夫かな。

Feb 10, 2011

コメント(0)

-

若きアーティストのイラストを見学 5

ニコニコ生放送で絵がうまい絵師は、やはり以前から手描きのアナログ派だった人がほとんどのようだ。デジタルによるお絵描きの流行にのり、放送を始めたばかりの絵師との違いはすぐにわかる。手描きの経験値が高い絵師は曲線が柔らかくて、色付けにどこかアナログさが残っている。それに、何かの既成キャラを描いていても、その人の美意識や画風が表れている。自分にとって美しい線・色・空間がすでに身に着いているからだろう。中にはクレパスや先が丸まった色鉛筆で描いたような、暖かくほのぼのとした絵を描く人もいる。柔らかい線の擦れ具合もすばらしく、クマやアザラシ、キリンなど動物を主題に描いている。ほのぼのする絵は、観客も荒らぶらなくなるようだ。鬱憤晴らしか暇つぶしか、荒らし専門の野次馬たちもその雰囲気はわかっているらしく、静かに見学しているようだ。今日、ペン描きしたものをスキャンしたような、または雲定規を使ったようなデリケートな線を描く絵師がいた。訊いて見ると、使用しているペイント・ソフトにそういった美しいカーブ線が描ける機能がついているらしい。その方も長い間、同人誌活動をしていたらしい。ペンタブを使ってまだ1年というが、やはり何年も手描きしていた方はデジタルになってもうまいものである。自分が好んで見学しているのは、ほとんどは女性の絵師。女性の方がうまい人が多い。さらに既婚者だと、絵全体から優しさが感じられて見ていて心が和む。男性絵師はうまい下手がはっきりしているようだ。でも、アニメやゲームの美少女キャラが多くて、今時の男はナンなんだろうなと思う事も。きっと絵のうまい男性の絵師は放送などしないで、黙々と描いているのだと信じている。

Feb 9, 2011

コメント(0)

-

若きアーティストのイラストを見学 4

ニコニコ生放送を発信する絵師は、マイクをつけておしゃべりしながら絵を描いている。観客側はコメントをキーボード入力すると、棒読みソフトで音声に変換されるというシステム。これで発信側と観客側が会話しているわけである。ところで、お絵描き放送を見に来る人は絵に興味を持っていたり、自分も描いていて参考のために来るものだと思っていたが、それは少数であることがわかってきた。多くの野次馬的な観客は、本気で他人から学ぶという姿勢が欠如しているのだろう。例えば女性の絵師の放送に集まる者たちは、ほとんどが保母さんにまとわりつく甘えん坊の幼児みたいだ。放送が終了するまで幼稚的なくだらない話しをしているのが多いようだ。慣れた絵師なら、くだらない話につき合いながら作業を進めているが、慣れていないと30分の放送で何も手がつけられない絵師もいる。また、絵師側も誰かと会話したくてアニメちっくな絵で釣りをしているような感じを受けることもある。なんたって独特な世界なのだ。そのような世界に自分も最初は驚いたが、今ではそういった若者たちが哀れに思えるが、ニコニコに集まる若者たちの生態を観察するにはとてもよい。自分などは、男であるからマイページに身分をある程度公開して相手を安心させようと配慮している。あきらかに未成年とわかる時には、このブログを教えている場合もある。ところが、コミュなどに入っている若者には、そのような相手に対する配慮は欠けている。どうやら、くだらない話しで騒ぐ連中は、自分の素性を隠すものらしい。これなど、自分の世代からしたら卑怯な奴というレッテルを一生涯貼られてもしかたがないと思うのだが、これも今の若者文化では許される時代なのだろう。先日、朝まで生テレビで珍しく堀江が出ていて、日本の歴史・防衛についてまったく幼稚な考えしか持っていないことが暴露された。今の時代に、まだ中国や北朝鮮は日本に対して何もしないと思い、国境が無くなれば良いと本気で思っているようだ。ほかの出演者たちも、それには驚いてしまい、堀江の目上の方に対する態度の悪さに呆れるだけだった。堀江信者の若者からすれば、あれがカッコいいのかもしれないが、ニコニコ放送でバカ騒ぎをしている彼らを観察していると、本当に堀江が正しいと思っているのか疑問だ。逆におだてて持ち上げて、世間の笑い者にしてゲラゲラ笑おうとしているようにも見える。恐ろしい時代ですね。

Feb 7, 2011

コメント(0)

-

若きアーティストのイラストを見学 3

ニコニコ生放送で、絵を描くのが好きな高校生に何度かアドバイスしたらイラストがとてもうまくなった。アニメやマンガの画風に毒されていない素直な絵を描く子なので、教えているこちら側も楽しいし勉強になる。今日は、その若き絵師にニコニコ・サイトの使い方を教えてもらい、お礼としてコミュに入ってあげた。ところでニコニコでは、自分のマイページに「サムネ」と呼ばれている小さなシンボルマークを貼る事ができる。「サムネ」という言葉の意味も知らずに、多くのニコニコ達が使っているのも面白い現象だ。誰が言い出したのかわからないが、何かオチこぼれのデザイナーが言い出しっぺのようにも思えて笑える。「サムネ」と言ったらGデザイナーが、アイデアを練る時に落書きのようにチョコチョコと描く小さな設計図みたいなもの。正式には「サムネイル」と言って、親指の爪のように小さい意味から出た言葉。自分の場合は、それをミニラフと言っていたが、ニコニコではサムネという言葉はカッコいい響きがあるようだ。ニコニコのような若者文化では自分の姿が見えないこともあり、実力よりもカッコつけるのが普通らしくて笑える。ある意味、すごく甘い世界に漬かった住民が集まっているようだ。だが、中にはプロや実力者もけっこういて、話を聞いているとためになることもある。一昨日に、Mac使いの放送では、現在Macで仕事をしているDTPまたはWEBデザイナーのプロたちが集まり、専門用語が飛び交い面白い放送だった。主は30代後半だと思うが、仕事がきついからとデザイン関係を辞めた人だった。彼に限らず、実際にデザイナーになったら夢と現実の差に気が付く者も多いみたいだ。どんな職業でもそれはいえることなので、その職業だからというわけではなく本人の性格からくるものなのだろう。PCが普及したため、昔のようにデザイナーになるための基本、カンプ絵が早く描けて、レタリングが書けて、企画も考えることができるといったディレクター志向のグラフィック・デザイナーが減ったのかもしれない。彼らの辞めた話しを聞くと、毎日終電で帰るので疲れたとか、人から命令されて嫌になったなどの理由らしい。でも、一番の理由は「自分はうまいんだ」というプライドがズタズタにされたのだからだと思う。人が憧れる職業というのは、何でも厳しいものだということを甘く見た結果なのだろう。だとしたら、今はプライドがズタズタにされた若者が多いということになる。原因としては、パソコンをただの道具として見るのではなく、いつまでも歩行器のようなパソコンに頼っているのが問題なのだろう。プロが使う高額なソフトを購入すれば同じように簡単にうまくできると勘違いしている若者がいるとしたら、男の場合だけれど早いうちにズタズタにしてあげたほうが将来のためには良いのかもしれない。それに、プロは時間との闘いなので、放送のように雑談しながら集中せずにのんびりと描くことなどできないのがあたりまえだ。今のニコニコ絵師たちを見ていると同人誌系のイラスト、マンガ風なものが多く、描き手は自分の絵だと思っているのだろうが、ただの真似にしか見えない。これまで長い間、同人誌の先輩たちが作り出してきたカタチという記号をコピーしたただけにしか思えない。中にはひどい者もいて、顔・手・洋服のしわなどの画力がアンバランスで、いいとこ取りしたのがバレバレな絵まである。昨日、そういったPCを使ってお絵かきといったワンパターンな現状を嘆いて、美大を出た女性が油絵初心者講座を始めた。彼女の言葉を借りれば堕落した現状ということになる。この放送に来場した観客数は約130人。油絵などの昔からの画材に興味を持っている人が多いのが面白い。彼女いわく、「油絵はカッコいいよー!」。この言葉を信じて油彩や水彩を始める若者が増えることを期待している。

Feb 6, 2011

コメント(0)

-

描きたい絵って何だろう

ニコニコ動画では、それはもう多くのイラストレーターたちが生放送をしている。プロの人もいれば修行中の若手まで様々だ。ほとんどがデジタル・イラストでペン・タブレットによる。使われているソフトは、多くはサイかイラスト・スタジオ。中には僕が仕事で使っているイラストレーターやフォトショップまで使っている者までいる。そうなるとプロの世界と変わらないという恐ろしい時代になった。でも僕らと違うのは、彼ら彼女たちは自分が好きな絵だけを時間を気にせずにじっくりと納得がいくまで描けるということだ。以前にイラストを頼んでいたイラストレーターがやめてしまったという噂を聞いた。何だやめてしまったのかと思っていたら、年賀状にはそんなことは一言も書いていなかった。噂とは怖いものだ。彼のイラストは、彼の好みで可愛いものが多いのだが、今まで届いた年賀状はかなりセクシーな女性のイラストが多かった。描きたくても仕事では使えない絵柄のようで、だから年賀状に描いてきたのだろう。甥っ子が小さい時、そのようなセクシーな年賀状が届くのは困ると言ったことがある。甥っ子も僕の年賀状は絵の描かれたものが多いので見るのを楽しみにしていたからだ。そうしたら、次の年から子供が喜びそうなヒーロー物やポケモンなどの可愛いイラストの年賀状が届いた。ところがだ。その年賀状にはカラクリがあって、糊づけされた可愛いイラストを剥がすと、今までよりもセクシーなイラストが描かれていたのだった。そこまでして描きたいものかと可笑しくなったが、イラストレーターはそんなものかもしれない。上のイラストは彼が描いた、商業化にはならないであろう作品の一枚。昔、日本でゴヤの「裸のマハ」が展示された時、マスコミも大騒ぎだったのを覚えている。騒ぎを見て感じたのは単にヌードというのをワーワー騒いでいるとしか思えなかった。そんな印象があり、自分はゴヤの絵が好きになれなかったが、スペインへ行った時に彼の印象は一変した。プラド美術館のゴヤのエリアに「着衣のマハ」と「裸のマハ」が並んで展示されていたのを見た。なぜか不思議なのだけれど、日本で騒いだような雰囲気がなかったのだ。それは厳重な警備が目立つわけでもないからかもしれないが、ゴヤの2枚の絵画というイメージがした。このマハの2枚の絵は、ゴヤのスキャンダルな話題になった絵であり、ビーナス以外のヌードは許されない当時のスペインでは尋常なことではなかっただろう。でも、今はそれはあまり感じられなかったのは時代ですね。それよりもゴヤの絵画を古い順から見ていくと、華やかな宮廷画家からスペイン独立戦争後への変化が激しくて胸を打たれたのだった。その後、ゴヤに興味を持ちJ=F・シャブラン著「ゴヤの生涯」という本を夢中になって読んだ。そしてまた一人、好きな画家が増えたのだった。現在、本屋で気になる文庫本がある。それは堀田善衛・著「ゴヤ」全4巻。

Feb 1, 2011

コメント(2)

-

若きアーティストのイラストを見学 2

「初めまして!お絵かきします」というタイトルをニコニコ生放送で見かけ、では応援してあげようと入場し、3日間応援を続けた高校生のイラスト作品もほぼ完成したみたいだ。今日はとうとうペンタブが壊れてしまい、描き続けることができなくなり「ペンタブが壊れたので歌を歌います」とタイトルが変更され5時過ぎに放送は終了した。終了前には、観客も絵を描くのが好きな人ばかりなので、ペンタブのアレコレを教えてあげる親切さに感心した。ところが、夕食後に大河ドラマを見てから彼女の名で検索したら、あれから2回放送したようだった。それがタイトルに笑ってしまって「誰か来るまで粘って歌う枠」、キャッチフレーズは「粘る」。待っていたのか^^。続いて「いろいろする枠」、「暇なのです」。あははは^^。テレビを見ていて、なんか悪い事しちゃったな。今まで生放送は特に見ていなかったけれど、放送を始めたばかりの発信者に偶然出会えていろいろと勉強になった。常連もいなかったし感じのよい観客が集まり、雰囲気のよい放送だった。それでも1,2回の放送では、発信者に対するプライベートな詮索などあったが、自分・つまりルパンのおじさま役や「カリオストロの城」で例えれば庭師のおじいさんのセリフ「なんて気持ちのいい連中だ」といった感じの紳士淑女なクリエイターたちがクラリス姫を見守っていたのでいつのまにか姿を消した。放送中の発信者・クラリスの「ここにはプロやすごい人たちが集まって来ているの」という一言も効果があったのかもしれない。何にでも言えることだが、大人が流れを導いてあげると環境も良くなる。動画の踊りなどでも、かなり発信者に対する身体的な事などの誹謗中傷コメントが目立ち、発信者を応援している者とがコメントでの喧嘩などで荒れることもある。そういう時にも、ちょっとした大人の助言コメントでアンチが少なくなるようだ。これは、おもしろい現象だ。やたらケチをつける者も、多くの応援コメントや職人と呼ばれる装飾デザイナーたちの支援には負けてしまうようだ。人が集まるところに入りたいが、素直に他人を認めることができない。そのうち多くの支援者が集まると自分から去ってしまうという性格のようだ。絵でも歌でも踊りでも、制作する側は自分の作品の悪いところや手を抜いた部分は誰よりも一番わかっているもの。その気持ちがわからない者がいるのは、寂しいことだ。彼女の生放送中。キャラクターが着ているブレザーの線(アウトライン)が思うように描けなくて「ちぼりたいんだけど…」という発言があり、観客一同「なんだ?その言葉?」ということになり大笑いで盛り上がり、そのうち「ちぼり鯛というシンボル・キャラを作ってみたらどうだ?」とヒントを出したら、放送中にとうとう「ちぼたい」というゆるキャラが完成してしまった。これも彼女の素直さと観客の暖かい応援の結果。アイデアもこういった雰囲気の良い環境で生まれてくるものだなと改めて感じたおじさまでした。

Jan 30, 2011

コメント(0)

-

若きアーティストのイラストを見学

昨夜、ニコニコ生放送でイラストを初めて描く生放送というキャッチを見つけた。入場者が少なかったので応援しようと参加したら、驚いたことに女子高生でした。その彼女が、下描き段階で全体のカタチを大雑把に掴むのがうまくて、感心してしまった。とても暖かい雰囲気の絵を描くので、汚れた心も清められる。こういった才能がある子は応援したくなるもので、一回の放送が30分なので、何度か再入場するたびに「はーい。おじさんですよー」と声をかけ、「カリオストロの城」のルパン三世気分になってしまった自分。がんばってイラストを描いている姿を見ると、保護者や教師のような目で見てしまいますねぇ。で、彼女はSAIというペイントソフトでイラストを描いているらしい。彼女に限らずニコ生放送でイラストを描いている若手アーティストを見ていると、どうやら細かい部分の線にこだわり、作業が遅くなる者が多いようだ。自分もそうだけれど、モニターを見ながら描いていると細かい部分も拡大できるので、ついつい同じような所で無駄な時間を食ってしまう事がある。紙と鉛筆で描く時は、全体を見ながら描くのだが、CGはこの辺が曲者かもしれない。油絵だと最初は全体を薄く塗り、だんだんと絵の具を盛っていくので自然と全体に手を入れていく。CGで描いていて細かい部分にこだわり過ぎ作業が進まない時はそのことを思い出すと急に気が楽になる。イラストを描いていて難しいのが手の表情。以前、イラストレーターに訊いたら数パターンをじっくりと描いておいて、それを組み合わせて使うらしい。似顔マンガを描く時に目・鼻・口など記号化したカタチを組み合わせる方法と似ている。学生時代、マンガを描いていた時は親指と4本の指に力が入っていて表情が乏しいのが男、5本指がバラバラに動いていて表情が多彩なのが女性の指と区別していたが、今のイラストを見ているとそうでもないみたいだ。男女のはっきりした区別はなく、中性化しているんでしょうね。自分のようなGデザイナーにとって、Macが印刷会社に対応された頃は、アドビのIllustratorとPhotoshop、そしてクォーク社のQuarkXPressが三種の神器であった。文字や写真をレイアウトするのはIllustratorで事足りる。写真加工はPhotpshopでOK。無駄なソフトまで覚える気がないから、DTPに必要なQuarkXPressは最初から無視していた。あの頃は、QuarkXPressを必要ないと主張すると、なんだかんだと言われたが、自分はGデザイナーだから、QuarkXPressは製版屋・印刷屋にまかせたほうが良いだろうと判断したのだった。その代わりに3DCGソフトRay Dreem Studioを独学で覚えた。そっちの方がこれからの時代には必要だろうと思ったからだ。それに高校時代はカッコよく言えば理数系、建築科だったので平面図・立面図から透視図にする事もすでに覚えていて、立体慣れしていたのが良かった。デザイン学校時代もそうだけれど、そういった脇道に反れたような勉強が後々役に立つもので、自分が好きな道に進むとそれがよくわかる。

Jan 29, 2011

コメント(2)

-

カルト宗教の動画にチャチャを入れたらPCを破壊された不思議な事件

■不思議な事件の始まり月曜日の深夜に、動画サイトの某カルト宗教団体(フランスでは、カルト宗教になっている)の宣伝動画を見ながら批判コメントを入れていたら、いきなりモニターが真っ暗になり、パソコンが止まってしまった。その時、PCの電源が切れたはずなのに、キーボードのナムロックは緑色の目のように光ったまま。何度、PCのスイッチを入れても、途中で切れてしまうという不思議な出来事が続いた。「うーん、これはヤバイな…」と思い、急に使えなくなったパソコンをそのままにして寝てしまった。この事件の真相は…■自分の脳は何時代のものか疑る「これはカルト宗教を批判した呪いかぁ~」と思った人は要注意。かなり大昔の人の脳を持っているのかもしれない。または、すぐにPCを叩いたり蹴った人は類人猿に近い脳かもしれない。これも要注意だが、自分もたまにやってしまうから人のことは言えない。さてその時、PCの電源が切れてもキーボードのナムロックは光ったまま。「不思議だ!電源が切れているのに光ってるなんて、やっぱり呪いだーっ」とまたまた科学的に考えずに、そちらの方に考えてしまう人はかなり危ない。変なカルト宗教に騙されやすいからまたまた要注意。■推理を働かせて問題を解明しよう某カルト宗教の動画に批判コメントを入力していたらPCが止まってしまったというのは、呪いではなく単なる偶然にすぎない。子供の頃に、ミミズに小便をかけるとオチンチンが痛くなると言われていたが、自分が実験した結果は大丈夫であった。これは、泥遊びして汚れた手で触った為ばい菌が付いたというのが迷信の原因らしい。またはたまたま偶然に痛くなったという事があったのだろう。それと同じように今回の「カルト宗教の動画にチャチャを入れたらPCを破壊された不思議な事件」も現実的に解明してみよう。以前、今回と同じようにPCの電源が途中で切れてしまうという事があった。その時は、PCが突然止まってしまう前兆として、マウスに電源が入ったまま光っていたり、キーボードのナムロック・キーが同じく光ったままであった。つまりこの事件には前例があったのだ。だから、おおよその原因はわかっていた。原因が何であるか推理を働かせ、うまく解決してしまえば「カルト宗教の呪い」はどこかに吹き飛んでしまうものだ。なぜ、PCの電源が切れて、モニターも真っ暗になったのにキーボードのナムロック・キーが点いたままだったのか?これは、PCの後ろにある電源をOFFにしていないから点いていただけのこと。PCの前面にあるスイッチを切っても、完全に切れているわけではないのだ。さて、PCケースの蓋を開けてみよう。開けるとマザーボード上に大きな冷却ファンが見えるはず。これはPCの心臓部CPUを熱くなり暴走させないように冷却させるファンと放熱効果を高めるヒートシンクを組んだCPUクーラーというもの。人間と同じで、超忙しく計算ばかりしているCPUはカッカしやすいので冷やさないとおかしくなってしまう。その氷枕のようなヒートシンクと冷却ファンがグラついていたのだった。調べると冷却ファンの4隅を固定しているプッシュピンが3本劣化して折れてしまっていたのが原因であった。これにより、CPUに密着していたヒートシンクとの間に隙間ができ、冷却ができなくなったので危険回避のために電源が自動に切れたのだった。■答えはわかったから、次は問題解決だマザーボードに冷却ファン&ヒートシンクを固定するプッシュピンが折れて使えなくなったので、新しいものに替えようとPCショップへ行き。2980円のCPUクーラを購入。それとCPUクーラーとCPUの接触部分に薄く塗り、熱伝導効果を高めるグリスも購入。家へ帰って、古いCPUクーラーを買ってきた新しいものに取り替えたら問題は簡単に解決したのであった。購入したCPUクーラーは、マザーボードの裏と表からガッチリと設置するタイプなので今までよりも安心。

Jan 25, 2011

コメント(2)

-

次は三浦義村のペーパークラフト

三浦義村のペーパークラフトがカタチになってきた。昨年夏が終わる頃、三浦一族プロジェクトの方から、三浦義明以外のキャラも作って欲しいと頼まれていた。今のところシンボル・マークで実際に使われているのは義明の爺さんだけ。でも三浦一族シンポジウムでは、義明のほかに義澄・義村のシンボル・マークも資料に載せていたのでした。実はこの三代目の義村の顔は、僕がデザイナー見習いの時に憧れた10歳年上のアートディレクターなのです。京都の方で、デザイン・センスはバツグン、企画力も社内で一番、それにハンサムで支店長など「ジュリー!」と呼んで信頼してた方でした。目標としたい先輩がいると、自分も何とか近づくぞと日々精進するもの。今のようにグラフィック・デザイナーを続けているのも、その先輩デザイナーのおかげだと思っている。そういった思い出があったので、ここは先輩デザイナーの顔を使っちゃえと閃いたのでした。先に手がけた三浦義明は、長刀を持たせたので義村は弓。鎧は若者らしく赤をベースとした。完成までの訂正としては、もっとスマートにしたいと思っている。キャラが三人もいると、メリハリがないとつまらないですからね。あと残るは二代目の義澄のペーパークラフト。義澄は、太鼓腹の頼りになるパパというイメージで考えていて、5角形が12面ある正12面体がボリュームがあって胴体部分に合うと思っている。しばらくは、頭の中で展開図を作り、組み立てたりして想像で楽しむことにしよう。

Jan 20, 2011

コメント(2)

-

海の翼

正月はのんびりと読書三昧の予定が、ペーパークラフト作りに夢中になってしまったので買い置きしていた本を読みことにした。この秋月達郎・著「海の翼 トルコ軍艦エルトゥールル号救難秘録」は、その一冊。この出来事は明治時代、紀州沖で使節団を乗せたトルコ軍艦の海難事故が起き、紀州大島の島民たちが総出で生存者を救出活動したというもの。この日本での恩を忘れずにトルコは現在でも歴史教科書に載せているらしく、あれから100年後のイラン・イラク戦争時には日本人救出の恩返しにつながったという話。この美談は動画サイトでも紹介されていて、意外と若者たちのほうが知っているかもしれない。自分もだから海難事故のことを知っていたのだ。この本を書店で見かけた時にも知っている話だからと思ったが、トルコ人救出の様子などを詳しく知りたくなり購入した。歴史というのは、ある事件をきっかけに国と国の関係が大きく変化する。それは月日が経っても、。また、この事故のように日本とトルコの意外な繋がりが見えてきて面白いものだ。1985年イラン・イラク戦争時、サダム・フセインが航空機無差別撃墜宣言をした。日本の政府は邦人救出に動いたが、航空会社の労働組合の抗議により民間機は飛び立てず、また航空自衛隊も当時は行動ができなかった。テヘランに残っている日本の商社マンなどの家族たち邦人215名。フセインの撃墜宣言の時間が迫る中、トルコが残された日本人用に航空機を飛ばしてくれたのだった。当時、このトルコが救ってくれた事は新聞やテレビでも伝えていたニュースだ。そして、1999年トルコ北西部に大地震が起き死者17000人の大惨事になった。今度は日本が恩返しとしてトルコへ緊急援助、支援、無償資金協力、援助物資を送っている。この時、海上自衛隊は輸送艦「おおすみ」など3隻が仮設住宅を積んで横須賀基地からトルコへ向けて出港している。これらが自分がリアルタイムで知っている歴史の出来事。本書では、僕がリアルタイムで知っている日本・トルコ間の出来事よりも時代を遡る。救出された軍艦エルトゥールル号の生存者たちは、秋山真之も乗っていた日本海軍の「金剛」「比叡」の2隻でトルコまで生存者を送り届けるが、イスタンブールを目前にロンドン条約の問題が発生。海峡の外国船の通航全面禁止だったからだ。ここでトルコ人たちは、日本の軍艦をイスタンブールへ迎えろと声をあげ、当時のオスマン帝国の皇帝は海峡を開放し、無事送り届けることができトルコの人々に歓迎された。教科書的に書けばこの程度の事しか書かないだろう。ここが教科書でしか歴史を知らない人の残念なところ。多くの日本人は、学校を卒業すると暗記で覚えた日本史のためか、自分たちの国の大切な歴史もさっさと忘れてしまう。歴史とは必ず多くの人間が絡んでくるもので、実はすごく人間くさいものなのだ。本書では、明治時代の貧しい極東の島国・日本の人々の生活が詳しく書かれている。トルコ人を本国へ帰らすために慰問、義捐金集めなど、親身になって協力・行動を起こす明治時代の人々の姿が描かれている。その後、日本が日露戦争で勝利した時もトルコ人は日本に感謝したそうだ。あちらもロシア南侵の危機だったからだ。この二つの事が、イラン・イラク戦争時に日本人用に特別機を飛ばしてくれた理由だったようだ。このトルコの軍艦エルトゥールル号は遭難する前に横須賀の長浦に停泊している。地元としてはそれだけでも一歩歴史に入っていける。横須賀は軍港だからと言ってしまえばそれまでだけれど、何か歴史のロマンを感じなぁ。

Jan 19, 2011

コメント(0)

-

ジーン・ワルツ

「ザ・リンク」の感想で、昔 騒がれたオリバー君の染色体のことを書いたら、急に海堂さんの産婦人科の問題をテーマにした「ジーン・ワルツ」を思い出した。進化・染色体⇒胎児⇒産婦人科といったリンクで、僕の脳が興味を示すリンクなんて、けっこう単純なのだ。その単純な脳に従った結果、「生命の意味と尊厳」をプラスαして「ジーン・ワルツ」をじっくりとイッキに読み終えた。この作家は女性が主人公だと、より魅力的な小説を書くようだ。今回も冷徹な魔女・曾根崎理恵助教授を主人公に、聖母のような三枝茉莉亜、それに個性的な妊婦たちが登場する。物語で作者が訴える問題提議は厚生労働省、地域医療、少子化、不妊治療、代理出産、体外受精、赤ちゃんポストなどテレビでもニュースになっていたことだ。小説の内容はミステリー性もあるので書けないが、読むうちに主人公の魔女・曾根崎理恵の計画が見えてくる。その計画は人によっては、それが魔女のように不気味なものに思えるし、逆に聖女に思えるかもしれない。登場する男性キャラは道化師っぽい役柄で、それに比べてやっぱり女性は賢くて強いなぁと思ったのでした。2月に「ジーン・ワルツ」の映画が公開される。主役の理恵は菅野美穂。何年か前の正月にテレビで「八犬伝」をやった時に、彼女の演じる妖しさや狂女的な笑い声などに感動して「おお、彼女 演技がうまいなー」と思わず拍手した女優だ。演技がうまい俳優は、やっぱり魅せられますね。今回の冷徹の魔女・理恵役にはすごく合っていると思う。小説を読んでいる時も彼女をイメージしながら読んでしまいました。きっと、彼女の代表的な役柄になるんじゃないかな。で、読み終わって僕の脳が次にリンクしようと思っているのは「ミトコンドリア」。昔、映画の「パラサイト・イブ」で覚えた言葉だけれど、「ジーン・ワルツ」を買いに行った時に書店の科学関係のコーナーでブルーバックスで「ミトコンドリア」の本を見つけてしまったのだった。でもまだ読んでいない本が、部屋に数冊残っているのでおあずけかな。

Jan 16, 2011

コメント(0)

-

失われた環(ミッシング・リンク)

昨年、最後に読むつもりだった「ザ・リンク ─ ヒトとサルをつなぐ最古の生物の発見」」を昨夜読み終わった。大晦日からペーパークラフト遊びに夢中になってしまったので読めなかったのだ。書店でこの本の表紙を見かけた時、「おっ!」という発見のような嬉しさがあった。書店に何度か通ううちに読みたい誘惑に負け買ってしまい、読み終わった今も自分的にはとても勉強になり面白い本だったので良かったという満足感がある。古代生物の分野では恐竜の本は多く出版されているが、霊長類・人類の祖先のことを知りたい時には横須賀ではなかなか見つからない。今までも人類の祖先について知っているとしたら、昔、教科書で習った北京原人、ジャワ原人、クロマニヨン人、ネアンデルタール人、アウストラロピテクスくらいで、あとは独自に本などで知ったのは雪男の正体の一つとされている身長3mのギガント・ピテクス、小学校の時に大阪万博で見たアフリカ産のアウストラロ系の化石、社会人になってからは仕事をさぼり東京国立科学博物館に見に行った沖縄で発見された旧石器時代の湊川原人くらいだった。その先を遡ると、ヒトとチンパンジーなどの類人猿に分かれ、その先は鼻が乾いているメガネザルと濡れているキツネザルに分かれ、その先はツパイというネズミみたいな生物だということだけはわかっていた。前にも書いたが、ヒトとチンパンジーが同じ祖先を元に枝分かれしたのは納得がいく。昔、話題になったチンパンジーのオリバー君のことを覚えている人なら、染色体が人間46本に対してチンパンジー48というのも知っていると思う。ところが当時、オリバー君の染色体は中間の47だというので世界的か日本だけだったのか覚えていないが、かなり騒がれたのだった。このオリバー君騒ぎは、当時の子供たちでも覚えているほど。確か学校でも理科の授業でオリバーのことが話題になった覚えがある。でも結局、このオリバー君はよく調べたら染色体は48だったということで「なーんだ、やっぱりただのチンパンジーじゃん」と学校で皆と笑ったものだった。話しは反れてしまったが、鼻が乾いているメガネザル類・原猿類と、鼻が乾いているヒトやチンパンジーなどの真猿類の祖先が枝分かれする前に共通の祖先がいるはずだと以前から言われていたが、その確かな証拠となる化石が見つからないので空白だったようだ。だから僕のように、おサルさんの先は空白を飛び越えていきなりツパイだと記憶している人が多いと思う。なんたって、イッキに進化ですからね。時間にしたら何千万年もの空白の謎を秘めたまま納得しろ、テストの答えはそう書けば良いだけだと言われても、「そんなの、納得できるか!」と僕のように思う人もいるはず。で、そういった納得がいかないなあと思っていた自分が「おっ!」と目を引かれたのがこの本だったのだ。本書にも書かれているように恐竜から鳥類への進化を証明した始祖鳥と同じように、霊長類の「失われた環(ミッシング・リンク)」のほぼ全身骨格の化石発見だからだ。本の内容はこの新発見された霊長類の化石「ダーウィニウス」愛称イーダの報告となっている。ところが内容の約80%は霊長類の分類やら今まで発見された霊長類の化石の説明などが続き(これが自分的には、とても面白かったが)、主役のイーダの詳しい分析データ等は書かれていなくてちょっと物足りない。イーダの詳しい研究発表はまだまだ何年も先になりそうなので、科学誌を立ち読みしていれば再会することもありそうだ。博物館などで、恐竜の復元骨格を見た人は知っていると思うが、多くは骨の一部の化石が見つかり、それ以外の骨は今まで発見された同種かそれに近いもので全身骨格が復元されているものが多い。ところがこのイーダは、本の表紙を見てわかるようにほぼ全身骨格で見つかったという珍しい例だ。イーダが生存していた時代は、恐竜が栄えた白亜紀が小惑星の衝突で終わり、その後の新世代。本書では古生物の本らしく新生代を細かく分けていて、5600万年前の暁新世から始新世・漸新世・中新世・鮮新世・更新世となっられている。学校で習ったアウストラロピテクス・アファレンシス(愛称ルーシー)の化石は390万~200万年前の化石で鮮新世のもの。大型のゴリラなどの類人猿の化石はそれよりも前の漸新世のものが発見されているようだ。本書イーダは、それよりも古く4700万年前の始新世の化石。つまり惑星衝突により恐竜などの大型生物が大量絶滅した後に、海中のメタンが溶けて二酸化炭素が大量に大気へ放出された温暖化の大昔の新世代に二足歩行もでき、器用に物をつかめる構造の手をしたおサルさんが登場したということだ。この「ダーウィニウス」というダーウインの「種の起源」発表150年にちなんで名づけられたイーダという幼い女の子の化石は今後、日本の教科書にも登場するかもしれないね。

Jan 14, 2011

コメント(0)

-

夢の中で設計したペーパークラフト

ペーパークラフトという立体パズルを一つ作ってしまえば、次はレベルアップしたものを考えてみたくなるものだ。自分は性格が浮気性なので、一つの物が完成に近づくと、次なるイメージが湧いてくる。今回は自分でも笑ってしまったが、寝ている間に夢の中で展開図を作っていたのだ。MMOなどのゲームの刺激に夢中になった時、眠っている間に夢の中で模擬戦を繰り返しているようなものだ。だから、このペーパークラフトは早くできてしまった。夢で見たものをただトレースすれば良いのだから簡単だった。これだから人間の脳は面白い。なかには予知夢みたいなものもあるし…。その夢の中で作ったのが、こちらのペーパークラフト。地元の鎌倉時代の武将・三浦義明だ。昨年、三浦一族プロジェクトの方にシンボルマークを頼まれた時に作ったキャラクター。昨年のシンポジウム「夢を紡ぐもののふII~よみがえるブランド・三浦一族~」では、メンバーの方たちや市長まで、このキャラ入りのTシャツを着ていて制作者としては照れてしまったのでした。三浦大介義明は、源頼朝を平家から逃がすために衣笠城に一人残り戦い、勇ましい最後だったという言い伝えがあるほどの武将。その時の年齢が80歳以上だったというから、ものすごい爺さんだ。義明のペーパークラフトを作る時には、その勇ましいイメージが頭の中にあって、場内で敵を迎えうつ姿をカタチにしてみた。多くの敵を前に堂々と座り、右手には長刀を持ち、左手は刀の鞘をつかもうとしている義明。まだ作っていないが背中にも、弓矢を背負わせようと思っている。

Jan 13, 2011

コメント(0)

-

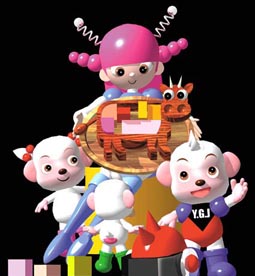

ペーパークラフトという立体パズル 5

最終段階の展開図ができた。昨年の大晦日からやっていたこの立体パズルも終わりだ。あとは厚みのあるフォトペーパーに印刷して完成させるだけ。前回からの変更部分は、顔はY軸を中心にもっと丸みを出すように横幅を伸ばした。手はちょっと拡大し、三角柱の箱状から親指と小指の部分を折り曲げるだけの「コの字状」に変更。これで細かい糊付けの作業が減った。顔は箱状のものから平面を曲げるという単純作業に変更したので、仮に「誰かがこのペーパークラフトを組み立てる時に何か他の作業で遊べないか?」と思い、とっさにオプション・パーツが閃いた。「他人と同じものを同じように組んで同じものが完成しても何かなぁ~」という自分の性格から浮かんだ考えだが、4種類の表情をオプション・パーツとして追加した。実は手と足の部分も、作り手が自由に組めるようにしている。足のパーツに「のりしろ」部分を加えていないのもそのため。だから、足を開いた状態でも内股でも、さらに片足を空中に浮かした組み方もできる。子供でも知恵のある子は工夫すれば走っている状態までできるはずだ。昔、子供向けの音楽教室のチラシのデザインをやった時に、こういったペーパークラフト案も出したのだが却下されてしまったことがある。理由は簡単で、チラシの表面をペーパークラフトにしてしまうと切り抜いてしまい、裏面の宣伝内容が見れなくなってしまうから。だから毎回、季節に合わせた塗り絵やすごろくになってしまったのでした。

Jan 11, 2011

コメント(4)

-

ペーパークラフトという立体パズル 4

昨日の展開図を少々修正し、普通の上質紙にプリントし仮組みした状態です。「ペパクラデザイナー3」で変換された展開図は、髪の部分を残すだけで、ほかのパーツは全て作り直し。いったい何のためのペーパークラフト制作ソフトだったのだろうと思ってしまうが、完成時の作品が大きく、立体をたくさん組みたい作品には手頃なソフトだと思う。僕が今作っているこのペーパークラフトの完成した時の高さは、飾り台からアンテナまで約150mm。卓上に置くにはちょうど良いくらい。ところが、手のパーツが小さくて5mm×4mm×3mm。これはもうちょっと拡大しないと単純な三角柱だけれど組立てが大変。髪はこんな感じかな。足パーツは、体から切り離したので、立ちポーズに変化を加えられるようになった。頭の上のお団子状の三次元レーダーとアンテナは、図面上では立体の展開図を簡単に書けるが、この大きさだと多面体を実際に組み立てるには、ちょっと無理。ということで、この2つの部分は平面に決定。あとは顔の部分の平面を今よりも曲線を出し、ほぼ半月状にすればやっと完成かな。

Jan 9, 2011

コメント(0)

-

ペーパークラフトという立体パズル 3

前回の展開図をプリントし実際に組んだら、顔は紙を弧のように曲げることによってゴツゴツしたイメージがなくなったが、体は単純化したので立体感がなくて見た目つまらなくなった。時間をかけて工作して完成しても、出来が悪いと感じるのは失敗だ。だか、もう一度考え直して、今度は両脚を個別のパーツにしてみた。こうすれば、スカートから下の両脚は接着する位置により少し変化が出せる。また、自由度が増せば僕のような人間にも楽しさは増してくる。顔も瞳のキラキラが、やたらうるさく感じたので少々縮小。腕のパーツは、今はあいかわらず六角柱なので、五角柱に変更して立体の違いを出そうかと思っている。手のパーツもそういった意味で三角柱にし、立体の変化を出した。各パーツの組立て作業時間は前回よりもかかってしまうのが問題だが、平面から立体になるカタチの変化はバリエーションが増えて面白くなった。

Jan 8, 2011

コメント(0)

-

ペーパークラフトという立体パズル 2

自作のペーパークラフトを作って、立体パズルを楽しんでいるが、何度か変更を重ねここまで来た。前回の展開図で実際に仮組みしたら、組立時間がものすごくかかってしまうことが判明。キャラの身長も高くて、可愛いらしさもまったく無くて、なんか変。これでは組み立てる気も起きない。だったら立体に関しての定義を変えてしまえば良いと思い、今までの箱型を少なくする方向にした。なぜならば、キャラの顔が無理やり箱型立体にしていたので、ゴツゴツとした変な顔になっていてあまりよろしくない。それに多くの立体が小さくて、楊枝などを使わないとうまく組めないという欠点があった。こういったペーパークラフトは、糊とハサミ(カッター)があれば、子供が30~45分間くらいの短時間で組立て完成するのが自分は良いと思っている。ならば、平面に描かれた顔をY軸を中心に曲線にすれば立体感は出ると思い、曲げることで滑らかな立体を出すことにした。どうせ顔は髪の毛の立体パーツで覆うので、顔は耳から後ろは必要ないからだ。髪で隠れる頭部も簡単な立体に変更。この頭部に顔を貼り付ければよいという簡単仕様にした。前回は、体の部分も胴体、腕、脚、足など各立体を組んでから、組み立てるという面倒な作業だったが、これも変更。それらのパーツを一つの立体にまとめることにした。これで、頭(髪・頭)パーツの組立てと体パーツの2種類に単純化できた。A4/2ページにパーツをレイアウトしても空いたスペースができ、飾り台も入れることができた。

Jan 7, 2011

コメント(0)

-

ペーパークラフトという立体パズル

大晦日から楽しんでいるペーパークラフト作りも、なんとかここまで完成。制作方法は、3Dソフト「六角大王 Super LE」で立体を作り、そのデータを「ペパクラ・デザイナー3」に読み込み、そこで展開図を制作した。その展開図のままだと微妙に形がズレていたりしたので、JPG保存した展開図の画像を「Illustrator」に配置して、組み易いように展開図も調節。また、形がそろうように垂直・水平を合わせてトレース。肌の部分などにグラデーションをかけて立体感を出してみた。頭部は、ほぼ完成であとは実際に組んでみるだけ。胴体部分は、胸&腹・腰&スカート、脚&ブーツ(足首まで)、ブーツ(足部分)、腕、手の12パーツに分かれていて、これは実際に組み立てると面倒そうだ。足とブーツを四角柱を使って組めば一体化も簡単だが、なるべく面を多くしたいし……こういったパズル的なものは夢中になって考えていると時間が経つのも早い。実に面白い立体パズルだ。

Jan 5, 2011

コメント(2)

-

自虐的? それともボケ防止かな?

昨年の夏、入院中に部屋の中で使い慣れたMacG3が熱中症になり壊れてしまった。退院後、仕事が迫っているのであわててMacG5に変更したが、長年使っていた3DCGソフトが使えなくなってしまった。OSに対応していないのならしかたがない。この際、制作に時間がかかる3DCGはもうやめてしまおうと思っていた(例えば手を作るとすると、親指は間接の球体と指部分の2つのパーツを繋げて計3パーツ。残りの指は間接2パーツ+指部分3パーツ×4本で計20パーツ。それに手のひらのパーツを加えたら24パーツで作っていた)。で、今まで作った3Dデータは、ちょっともったいないけれど目的はじゅうぶんに果たしたので思い残すことは無い…といった感じであった。ところが、最近はデザインもWinで作っているので急に3DCGもやってみたくなった。でも、どうせやるなら今までと同じではなく何かプラスアルファになることをしたいなと思い探したら「ペパクラデザイナー3」というものが見つけた。値段も安いから遊びにはちょうど良い。それに昔、Macでフリーソフトだった「六角大王」のWin版で3DCGを作り、ペーパークラフト用の展開図に変換できる面白いソフト。家に届いてしまうと、どんなものかと見たくなる。中途半端だった大掃除もほっぽりだし、Winにインストールして遊び始めてしまった。操作方法は今までやっていたものよりもやさしいので、すぐに覚えることができ、単純な3DCGは作れるようになった。ところが、できあがった3DCGをペーパークラフト用の展開図に変換する段階でカタチが複雑になってしまうのだった。今までだったら3Dイラストが最終目的だったので、限られたメモリー量でいかに滑らかな曲線を少ないポリゴンで描くかというのが難問だったが、今度はそれとは違う。なるべく単純な立体で組み立てが簡単なペーパークラフトを作れるかというのが問題となってくる。自分で出題したパズルのような難問の答えを見つけようと悩んでいる正月です。何かで読んだか聞いたかしたが、40歳代で認知症になる人もいるらしいのでボケ防止にはなりそうだけれど、自虐的かなあ。

Jan 2, 2011

コメント(0)

-

西暦2011年 歴史の始まり

明けましておめでとうございます!こちら横須賀は、今年も軍港から一斉に船の汽笛が鳴り響き、2011年の歴史が始まりました。

Jan 1, 2011

コメント(12)

-

THE LINK ザ・リンク

現在、昼間は大掃除、夜はのんびり読書中です。和室の障子の張替え、正月用の食料の買出しも終わり、明日はお墓参りに行き大晦日を迎えることになる。昨夜も「日本の歴史 2 中世篇」が読み終わり、やっぱり日本史は面白いなあと改めて感じた。それに南北朝時代、北畠親房が幼少の南朝第2代天皇・後村上天皇に、南朝の正統性を教えるために書いた「神皇正統記」も読みたくなってきた。高校の頃に、マキャベリーの「君主論」「政略論」を読んで面白かったが、これも同じような目的で書かれた良き王になってもらいたいと書かれた教科書みたいなものだ。でも「神皇正統記」は来年読むとして…。今年購入したが読み終わってない本は、この「ザ・リンク ヒトとサルをつなぐ最古の生物の発見」もその中の一冊。長い間、疑問に思っていた答えが見つかりそうな本を見つけたのだった。でも、そういった本はじっくりと読みたいと思う人なので、一章を読んで、「おお!とうとう発見されていたのかー」と喜び、その気持ちを大切にして読まなかったのだ。恐竜の新発見のニュースは、最近は中国発のものが多く、羽毛が生えた恐竜の化石が発見され、何十年前に議論となっていた羽毛説の証拠になった。だけれど我々人類の祖先に関しては、新しいニュースは見かけなかった。それでも、古生物の恐竜好きでもあるので何冊か類人猿のことも勉強してみたがやはり納得しない。つまり、ネズミのような小さな哺乳類からキツネザルやメガネザル、チンパンジーなどの類人猿に進化し、アウストラロピテクスへとさらに進化したというのがイマイチ納得いかないのだ。チンパンジーなどの霊長類から人類への進化は納得がいく。でも、あのいかにも獣といったネズミからメガネザルさらにチンパンジーへの霊長類の進化は、何かいいかげんじゃないのかと思っていたのでした。学校のテスト的には、ただそうやって答えを記入すれば正解だが、本人は死ぬまで納得いかない疑問として残ってしまう。またこんなことを書くと、このヒト頭悪い!と思われそうだが、サルからヒトへの進化の系図がイマイチ納得していないのだ。まだ、宇宙人がメガネザルのDNAを操作させ、人間へと進化する可能性を秘めた類人猿を創ったというほうが納得がいく。今は進化の証拠が見つかってはいないが、劇的な進化に必要とするながーい時間を考えたら、ありえるのだろうなと自分の脳を納得させてはいるが、疑問は残っていた。そんな僕が本屋で「ザ・リンク」が目についたのだった。帯には「進化史を書き換える驚異の化石発見さる!」「良質化石のメッカ、メッセル・ピットから出土した、保存率95%、4700万年前の世界を闊歩した古生物の化石「イーダ」がヒトの起源に新たな光をもたらす!」「●乳歯と永久歯が混在●精密把持のできる手●鉤爪ではない平爪●樹間を飛び移る脚」と書かれていて、思わず手が伸びて購入してしまったのだった。だから、今年最後に読む本はこの「ザ・リンク」に決定。

Dec 29, 2010

コメント(0)

-

渡部さんの「日本の歴史2 中世篇」

「日本の歴史3 戦国篇」をまだ読了していないけれど、「日本の歴史2 中世篇」を買ってしまった。中世篇はタイトルにもあるように、天皇の神性と武士の美学を改めて確認するには良い資料。このシリーズは、自分にとっては日本史の復習といった位置づけで読んでいるので、最初から長いスパンで読むことに決めている。気になった項目を調べたり、ちょっと活字による一服が欲しい時に読むのに最適といった感じなのだ。内容は、ギッシリと詰まった日本史といった感じではないので、新しい情報を求める歴史マニアには新発見は少ないと思う。でも中世篇を例に挙げると、第2章の「平家滅亡と血ぬられた源氏の抗争」を読んでいたら、いきなり幸田露伴の名が出てきて「おっ!」と惹かれることもある。平治の乱で敗れた源義朝が脚に負傷し歩けなくなった息子・朝長を斬る話しを露伴が「武士道は立派なものだが、こういう話を聞くと疑問もわく」と言ったエピソードが突然出てきて楽しいこともある。それに露伴の書いた史伝は読んだことがなかった。ところが平将門の史伝を書いていたことがこの本で判明。なるほど、だから映画「帝都物語」を見た時に、露伴が登場していたのかぁと気がついたのだった!これなど自分にとってはうれしい発見で、ぜひ読みたいと早速インターネットで露伴の書いた史伝「平将門」を調べたら、残念ながら現在はどこの出版社も出していないらしい。電子書籍はあるのだが、紙の本が欲しい。あとは古本屋巡りかな。今は第3章の「北条一族の盛衰」を読み終わり、第4章では、今はわからないが、昔は日本人が愛したヒーローの一人である楠木正成の登場だ。先に購入していた戦国篇は、これこそ昔何冊も読んだ戦国時代物には必ずといってよいほど登場する信長・秀吉・家康の復習といった感じだ。NHK大河ドラマでも、この三人が登場するものは数多いから誰もが知っている戦国ヒーロー。だから、しばらくの間トイレに置いたままだった。渡部昇一さんの「日本の歴史」シリーズも、1月下旬に発刊予定の古代篇だけとなった。うれしいのは、全7巻の各巻カバーの応募券を送れば別巻「日本の歴史8 資料篇」がもらえること。余談だが、少女まんがでも歴史物を見つけると読んでしまう。中世だと西谷祥子「飛んでいく雲」を文庫本で読んだ。悪源太(源義平)の子が平家に復習する物語で、これはお奨め。

Dec 27, 2010

コメント(0)

-

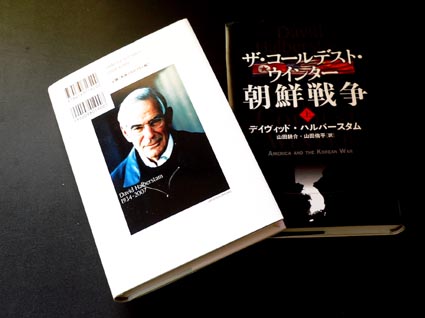

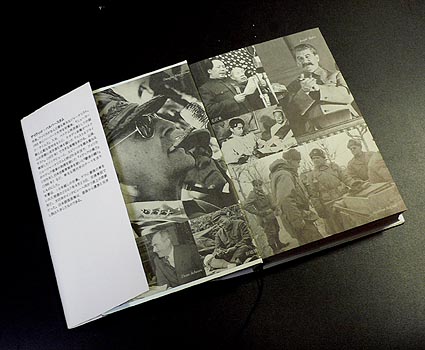

THE COLDEST WINTER 読了

「ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争 下巻」を朝まで徹夜して読んだのでクリスマスまでには読み終わることができた。久々に「本を読んだ」という充実感があり、大変だったけれど読んで良かったと満足感に満たされた。第十部は、国民から人気があり「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」という名セリフを残すまでのマッカーサーとトルーマンの、そしてジャーナりストたちの真実への戦いも描かれている。第十一部は、現在の北朝鮮と韓国の国境・38度線に位置する二五五高地攻防の1953年春のポークチョップ・ヒルの戦いの記述を最後に休戦へと進む。また、朝鮮戦争休戦後から今日までのロシア、中国、北朝鮮、韓国のことも書かれていて、この戦争も世界にとって大きな分岐点だったことを改めて知ったのでした。日本でも、朝鮮戦争時は国連軍が戦場で使う弾薬、武器などを製造し朝鮮特需で戦後の経済復興の助けとなったことは歴史の授業で習ったはず。というか、学校で第二次世界大戦から教えなかったとしても教科書には書いてあるはずの史実だ。それによりアメリカ軍は物量作戦ができたし、ポークチョップ・ヒルの戦いでは、初日の砲撃で3万7655発、二日目は7万7349発の砲弾を撃ち、軍事史に残る砲撃最高記録を樹立したのだろう。また、日本では朝鮮特需だけではなく、朝鮮戦争での犠牲者(戦死者)もでている。危険な機雷処理任務などを行う海上保安庁の特別掃海隊が派遣され国連軍に貢献している。このことは、歴史や軍事マニア以外は日本人はあまり知らない。最後に、中国共産党嫌いの僕でも好きな人物・彭徳懐(ほうとくかい)のことを書いて終わりとしたい。僕がこのブログで今まで中国批判を書く時に、「中国共産党」と党名で書いているのを気がついた人もいるかもしれない。なぜ中国と乱暴にひとまとめにして書かないかの理由は、好きな中国人もいるからという簡単な理由。彭徳懐のことは、6・4天安門事件の頃に知り合った上海人の王さんから教えてもらった。天安門事件の時に、自国の仲間が殺されているのに日本に留学している自分が情けないと悩んでいた王さんを励まそうと鎌倉観光案内したことがあった。その夕方、飲み屋で涙しながら中国政府を批判し、胡耀邦の支持を訴える王さんが、その時に彭徳懐の話しもしてくれたのだった。この「ザ・コールデスト・ウインター」の第十一部にも、この貧しい農家出身の彭徳懐の休戦後の悲しい最後が書かれている。毛沢東が掲げた農業の増産を実現させる大躍進運動時に、彼は農民たちの苦情を真剣に考え、毛沢東に意義を申し立てることで軟禁されてしまう。さらに紅衛兵の130回もの拷問・尋問により死亡してしまう。本文の文章のまま書くと、紅衛兵に殴られ、肋骨と両肺を砕かれ、しばしば気を失ったが、彼は屈しなかった。「わたしはなにも恐れない。わたしを撃てばよい。君たちも先は長くはない。尋問すればするほど、わたしはますます不屈になる」。かれは尋問する相手に向かって叫んだものだった。下巻目次(続き)第十部 マッカーサー対トルーマン 第48章 マッカーサーは前面戦争へ突き進む 第49章 解任 第50章 議会公聴会での対決第十一部 結末 第51章 歴史が評価を決める 第52章 戦争の終結 第53章 遥かなり朝鮮半島 (地図25:1953年7月27日 休戦後の朝鮮半島)エピローグ なされなくてはならなかった仕事

Dec 25, 2010

コメント(0)

-

THE COLDEST WINTER 途中報告 4

起ちあがれ! 奴隷となることを望まぬ人びとよ!我らの血肉を以って新たな長城を築こう!中華民族に最大の危機がせまり一人ひとりが最後の咆哮をあげる時だ。起て! 起て! 起ちあがれ!我々すべてが心を一つにして、敵の砲火をついて進め!敵の砲火をついて進め!進め! 進め! 進め!「コールデスト・ウインター」には書いていないが、上の義勇軍進行曲を歌いながら朝鮮戦争に中国人民解放軍が参加したのかな?なんて想像しながら第八部、第九部を読み終わった。目次を見てもわかるように、この二部は戦場一色で両軍の部隊配置の地図も多くなっている。米軍側は無謀運転により事故死したウォーカーの後任として、名将リッジウェイが第8軍司令官に就任する。それにより、戦場の兵士たちの士気も取り戻し戦況が大きく変化する。期待していた彭徳懐の紹介はさらっと書かれているだけで、中国人民解放軍のことを知るには物足りない。アメリカ側から見た戦場なので、映画で例えたらエキストラを使った中国軍の大軍に囲まれた数人の俳優演じる米兵たちの姿が描かれている。中国軍は、ソ連製、日本製、アメリカ製の武器を用い、チャルメラと笛の合図に人海戦術で波のように押し寄せる。米軍側は、飛行機、大砲など近代兵器を使って対抗する。戦闘隊形としては、西部劇で数台の幌馬車が円陣を組み、その周りをインディアンの大軍が走り回りながら襲ってくるといった陣形だ。朝鮮戦争を題材にした小説であれば、米軍のほかにも国連軍であるフランス軍やトルコ軍、韓国軍のことまで細かく描かれるはずだが、これはアメリカのジャナーナリストの取材で得た情報が書かれているので、国連軍の様子はほとんど書かれていない。ただ、東京のマッカーサーと取り巻き連中の机上の戦争ゲームと、最前線での兵士たちの命がけで戦う姿の対比や、戦場での指揮官の優劣が詳しく説明されているので、この戦争は何であったかということを知るには十分だった。さあ、残るは第十部、第十一部そしてエピローグ。マッカーサーは、この朝鮮戦争を「クリスマスまでには終わる」と宣言し、実際は終わらなかったが、僕の方はクリスマスまでに読み終わるだろうか?下巻目次(続き)第八部 中国の参戦 第27章 殺戮の前奏曲 第28章 つのる不安 第29章 中国軍の攻撃が始まる (地図12:1950年11月25日─26日 清川江流域の米第二師団への中国軍の攻撃) (地図13:1950年11月25─26日 ラブ中隊への中国軍の攻撃) 第30章 東京の命令に戦場の現実をあわせる (地図14:1950年11月25日─28日 西部戦線における中国軍の主要作戦) (地図15:1950年10月─11月27日 米海兵隊担当方面) 第31章 狭すぎる脱出路 (地図16:1950年11月30日 ゴーントレット(苔刑場)) 第32章 西へ血路を開く 第33章 それぞれの脱出行 第34章 身代わりの山羊が必要だ (地図17:1950年11月27日─12月9日 長津湖からの脱出行) 第35章 マッカーサー、政府批判を始める (地図18:1951年1月 中国軍南進の最深ライン) 第36章 リッジウェイの着任 第37章 戦場の転換第九部 中国軍との闘い方を知る 双子トンネル、原州、砥平里 第38章 彭徳懐の憂い (地図19:中部回廊争奪戦) 第39章 原州で激突か 第40章 双子トンネル前哨戦 (地図20:1951年1月─2月 双子トンネル─砥平里・原州地区) 第41章 双子トンネルの戦いを制する (地図21:1951年1月31日─2月1日 双子トンネルの戦闘) 第42章 砥平里の戦い その1 第43章 アーモンドの戦場、原州 第44章 砥平里の戦い その2 (地図22:1951年2月13日─14日 砥平里の戦闘) (地図23:1951年2月13日─15日 マギーヒル) 第45章 自己の栄達か、部下の安全か (地図24:1951年2月14日─15日 クロンベズ救援隊の進路) 第46章 砥平里の戦い その3 第47章 砥平里と原州、勝利の意味

Dec 23, 2010

コメント(0)

全272件 (272件中 1-50件目)