『橋の下の彼女』(5)

1999年6月4日(金)日本・三津丘市

「急な話で申し訳なかったですね」

言って、久保山は頭を下げた。

将人は、久保山の運転するクラウンの助手席に乗っている。

久保山から電話があったのは、午後二時過ぎだった。てっきり雇用契約の話だと思ったら、今夜六時から辰三の壮行会をやりますから迎えに行きますね、と有無を言わさぬ口調で告げられたのだ。

「夜までかかる予定だったマグロの搬入がね、午前中で片付いてしまったんですよ。それで、みんないっぺんに暇になったわけだから、辰三の壮行会を今夜やってしまおう、という話になりましてね。それなら柏葉くんも呼べと、辰三が言って聞かないものですから」

「そんなふうに言ってもらえるなんて、本当に光栄です」

今夜はひとみがスナックのアルバイトに出るので、将人はどのみち予定がなかった。

久保山が慇懃に頭を下げた。

「うちは水産業だから、良いマグロが獲れたなんて知らせが入ると、冷凍運搬船の到着を徹夜で待って競りに出たりしますから、予定を組むのはなかなか難しいんですよ。だから、今日みたいな空き時間を有効に使っていかないと、いつになるかわからない出発日のまえに、壮行会をやる機会がなくなってしまうかもしれないんですよ」

「出発日、まだ決まらないんですか?」

将人は唖然とした。さすがに来週には出発できると思って金を使っていたから、預金残高はもう二万を切っている。

「何でも、先日アレンが強烈な台風の直撃を受けて、ブエナスエルテ社がため池のようなありさまだそうです。水が引くまでは何もできないから、出発は延期するようにと、関内さんから社長に電話があったんですよ」

やがて久保山の車は、〈すなっく・さちこ〉がある夕陽町を西へ抜け、もうひとつの歓楽街、近衛町に入った。ピンクやブルーの派手な看板を掲げた風俗店一色の夕陽町と違い、近衛町は居酒屋や料亭、レストランやバーやなどといった飲食店も多い。

久保山は近衛町の裏通りを進み、川をまたぐ橋を越えたところで、有料駐車場に車を入れた。

車から降りるなり、久保山は競歩のような速さで歩き出した。

「急がないと酒がなくなっちゃいますからね」

歩きながら、久保山は掛け声のようにそう何度も繰り返した。

きらびやかな照明で飾られた近衛町の大通りを、将人は久保山の背中を追ってそそくさと歩いた。

「あと百メートルくらいかな」

そう言って数秒も経たないうちに、久保山は一軒の居酒屋の前でいきなり歩みを止めた。

その軒先に、〈みなとや〉と書かれた赤提灯がぶら下がっている。

久保山は、酒がなくなっちゃうよ、と繰り返しながら、戸を開くなり中へ駆け込んでいった。

店に入ると、カウンターの向こうにいる店主が、いらっしゃい、と愛想良く出迎えた。あごの高さで一直線に切りそろえた長い黒髪が、昔のフォークシンガーを思わせる。

「変な髪形でしょ」

店主の前を通り抜けながら、久保山はそう言って押し殺したような笑い声を漏らした。

店の一番奥にある座敷席に、ミナモト水産の一団がいた。久保山に続いて、将人も座敷に上がった。上座では、辰三がマイクを握り締めて、〈奥飛騨慕情〉を熱唱しているところだった。

将人に気付くと、辰三は末座にいるポロシャツを着た小太りのメガネに向って、指でバツを作って見せた。

ポロシャツメガネは、リモコンを操作してカラオケを止めた。

「なんだよ、たっちゃん、止めなくたっていいのに」

久保山が苦笑いした。

「いいんだよ、今日の主役はこいつだから」

言って、辰三が将人に手招きした。

将人が腰を低くして辰三に歩み寄ると、隣の席に座るよう促された。

辰三の向かいには、源社長が座っている。座敷にいる全員の視線が、上座の将人に注がれた。

辰三が顎をしゃくると、久保山はすでに口をつけていたおちょこを慌ててテーブルの上に戻し、さっと立ち上がった。

「えっと、この長身で二枚目の彼が、今回、たっちゃん――もとい、ミナモト水産常務取締役、源辰三の通訳としてフィリピンに出張していただくことになった、柏葉君です」

何の前ぶれもなくいきなり紹介され、将人は驚いて飛び上がるように立ち、床に着きそうなほど深く頭を下げた。

だが、返ってきたのは拍手ではなく、下品な笑い声だった。隣を見れば、辰三まで大笑いしている。

なぜ彼らが笑っているのか理由はわからなかったが、とりあえず将人は笑みを浮かべて、もう一度深く頭を下げた。

「柏葉将人と申します。まだ通訳経験は浅く、知識不足でご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、精一杯がんばりますので、どうかぞよろしくお願いします」

前もって何度も練習したとおりの挨拶ができたことに、将人はほっとした。

笑い声が、ささやかな拍手にかわった。

「たっちゃん、サマールがどんなとこか、本当に彼は知ってんの?」

ポロシャツメガネが辰三に言った。三十代に見えるが、辰三のことをあだ名で呼んでいる。現場職人の辰三より地位が上なのだろうなと思って、ふと、さっき辰三が、常務取締役、と紹介されたのを思い出した。だが、どう見ても辰三は現場職人だ。きっとみんなして辰三に適当な役職をつけてからかっているのだろうと思った。それが、さっきの笑いの原因だったのかもしれない。

「そりゃお前、知ってたら、こんな仕事、請けるわけねぇだろ」

おどけた顔で辰三が答えると、一団からまた下品な笑い声が起こった。

将人が座ると、辰三がビールをなみなみとグラスに注いで差し出した。将人が一気に飲み干し、辰三が継ぎ足すことを数回繰り返した。ビンがあっというまに空になった。

「お前、いけるじゃねぇか」

言って、辰三はビールの追加を注文した。

「今日はたっちゃんの〈送別会〉だから盛り上げていこう!」

誰かが言って、大笑いした。

「ばかやろう、〈壮行会〉だっていってんだろ」

辰三が苦笑いしながら返した。

そのあと、今夜初めて顔を合わせる人たちが、代わる代わる将人のところにやってきて、酌をしては名刺を置いていった。渡された名刺を見て気付いたが、ここにいる面々は全て課長以上の役職ばかりだった。あのポロシャツメガネでさえ、営業課長の肩書きを持っていた。

「役職の方ばかりで驚きましたよ」

最後に酌にやってきた久保山に、将人は言った。

「私と君を除いて、ここにいる全員は親族なんです」久保山が将人に耳打ちした。「ミナモト水産は、絵に書いたような親族会社なんですよ」

「辰三さんもですか?」

将人は思わず聞いた。

「たっちゃんは社長の弟だよ、知らなかったの?」

将人は耳を疑い――そして気付いた。

辰三は冗談でもなんでもなく、正真正銘の〈ミナモト水産常務取締役〉なのだ。

将人は、隣に座る辰三の横顔を見つめた。言われてみれば、源社長と顔立ちが良く似ている。

今の今まで、将人は辰三が、包丁裁きが上手だからとフィリピンに出張を命じられた現場職人だとばかり思い込んでいた。

「お前も歌えよ」

将人と目が合うと、辰三が言った。

「あ、はい、歌わせて頂きます」

人前で歌うことなどめったになかったが、将人はそう答えていた。しぶしぶ、自分の知っている歌の中で一番古い、安全地帯の〈恋の予感〉を歌った。

八時を過ぎると、「明日早いのでお先に」と言って、一人、また一人と帰り始めた。

九時になるころには、源社長、辰三、ポロシャツメガネ、久保山、そして将人の五人を残すのみになった。

座敷がすっかり静かになると、辰三が真顔で将人に向き直った。

「いいか、サンパブロでは関内さんの助けがあるが、サマールに行ったら頼れる人はいねぇ、俺とお前のふたりっきりだ。いろいろと問題も起きるだろうが、お互い、めげずに頑張ろうな」

将人は、崩していた足を正座にすると、こちらこそお願いします、と辰三に頭を下げた。

すっかり酔っ払っている久保山は、店主に「おい変な髪型、柏葉君を送らなきゃならないから、俺は代行で帰る」と乱暴に言った。

運転代行業者を待つあいだ、将人はひとみにメールした。近衛町から夕陽町の〈すなっく・さちこ〉までは歩いて十分ほどだから、もしスナックが暇でバイトが早く終わりそうなら、代行には乗らずに、ひとみのところに寄って、フィリピン出張についてもう一度しっかり話し合おうと思ったのだ。

結局、ひとみの返事よりも、代行業者の到着が早かった。

源社長と辰三、その甥のポロシャツメガネに見送られて、久保山と将人は〈みなとや〉をあとにした。

「しかしたっちゃんも、えらい大役を任されて、相当あせってるね。まあ、常務取締役とは名ばかりで、現場仕事以外、なんも知らねぇんだから、そうなるのも無理はねぇけどさ」

言って、久保山は車外にまで聞こえるほどの笑い声を上げた。いつもの腰の低さからは想像もできない彼の豹変ぶりに、将人は唖然とした。

「親のお情けで常務取締役なんて役職もらってるけどさ、たっちゃんはそんな器じゃないって。君だってそう思ってるんだろ、彼が常務だって聞いたときのびっくりした顔、私は見逃さなかったよ」

再び大笑いした久保山に、将人は苦笑いを返した。

久保山はさらに続けた。

「英語もできねえたっちゃんをだね、一人でサマールに送り出すなんて、本当に無茶なことを考えるもんだ。そもそも月給十万でフィリピンのジャングルに行く通訳なんて雇えるわけないって、だから、この計画は立ち消えになるって、、みんな思ってたんだからね。たっちゃん本人だって、そう思ってたに決まってんだ」久保山が、将人に向けて人差し指をぐっと突き出した。「でもね、あんたが来ちゃったからね、柏葉くん、計画実行になっちゃった。たっちゃんの親父さん、つまり、ミナモト水産の創業者で現会長の、源長次郎さんって人だけどさ、なんの実績もない次男坊に、ミナモト水産の社歴に残るような実績を上げさせてやろうと、今度の投資話を受けたらしいんだよ」

部外者の将人でも、久保山が言っていることは、ミナモト水産の社員ならまず人前で口にしないような、かなり際どい内容を含んでいることがわかった。

「つまりだね、何が困るって――柏葉君、きみだよ、きみ!」

久保山がいきなり声を荒げたので、将人は驚いて天井に頭をぶつけた。

「僕、ですか?」

そうだ、と久保山は頷いた。

「履歴書に〈通訳ができるなら給料の額は気にしません〉って書いたそうじゃないか。まったく、きみみたいなやつがいるから、世間の賃金相場は安くなるいっぽうだ。うちの会社の給料、かなり安いんだぞ。まあそれはいいとして、きみよりもっとやっかいなのがうちの社長だ。元日商赤丸のエリートだかなんだか知らねぇが、あの怪しい〈商社の人〉の投資話に会長がまんまと乗せられてからというもの、ミナモト水産がやがて赤丸みてぇに世界をまたにかける総合商社になれるって、本気で夢みちゃってるわけよ。できるわけねえのにさ」

「そうなんですか?」

将人は思わず身を乗り出した。

「あたりまえだよ。そもそもうちの社員には英語できるやつなんて一人もいねえんだから、誰がどう海外進出するんだ? それとも、海外進出してから、英語のできる社員を雇って、一から水産業をたたき込むか? それまでは、〈商社の人〉におんぶに抱っこかい? 甘いんだよな、長男だからという理由だけで、親が作った会社の社長に就けてしまうような人間の考えることはね」

確かに、月給十万で通訳が雇えると考えるミナモト水産の国際感覚は、少しずれていると思えた。もっとも、そのずれた感覚のおかげで、将人は仕事を手にすることができたのだが。

気付けば、車は将人の自宅前につながる道路を走っていた。

「さて、こっからが重要だから、よく聞きなさいよ。いいかい、きみをうちの会社が雇ったってことはだね――」そこで久保山がゲップをした。「――多分だけど、将来的には、うちの会社で働いてもらおうという考えが、社長にあってのことだと、僕は思うんだな。英語のできる社員は、のどから手が出るほど欲しいはずだからさ」

つまり、ミナモト水産は、正社員として将人を雇用する用意がある、と久保山は言っているのだ。

「でも、それは久保山さんのお考えですねよ、社長じゃなくて」

「酔っ払ってるからってバカにしちゃいけないよ。こう見えても、私はミナモト水産の裏の裏まで知り尽くした人間なんだぞ」

久保山が、代行の狭い後部座席で、ぐっと胸を張って見せた。

通訳として独立するのが将人の夢だが、その過程において、正社員としてミナモト水産に雇ってもらい、〈ミツオカプロジェクト〉に関わりながら、通訳や通関や貿易実務の経験を積むというのは、むしろ理想的に思えた。それに、正社員雇用となれば、将人の将来を案じている両親を安心させることもできる。

「もし本当にそういう話をいただけたら、僕は喜んでお受けさせていただきますよ」

車が将人の自宅前で止まると、久保山が突然、いつもの慇懃な態度に戻った。

「ですから、月十万の給料に不満はおありだと思いますけど、どうか先を見越してのことだと思って、ミナモト水産と、源辰三を、どうかよろしくお願いします」

精一杯頑張ります、とぎこちなく頭を下げて、将人は車を降りた。

走り去っていく代行業者の軽自動車と久保山のクラウンを見送りながら、将人は、社会というものに、ようやく自分の能力が認められたような気がして、なんだか妙に嬉しくなった。

次へ

トップへ

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

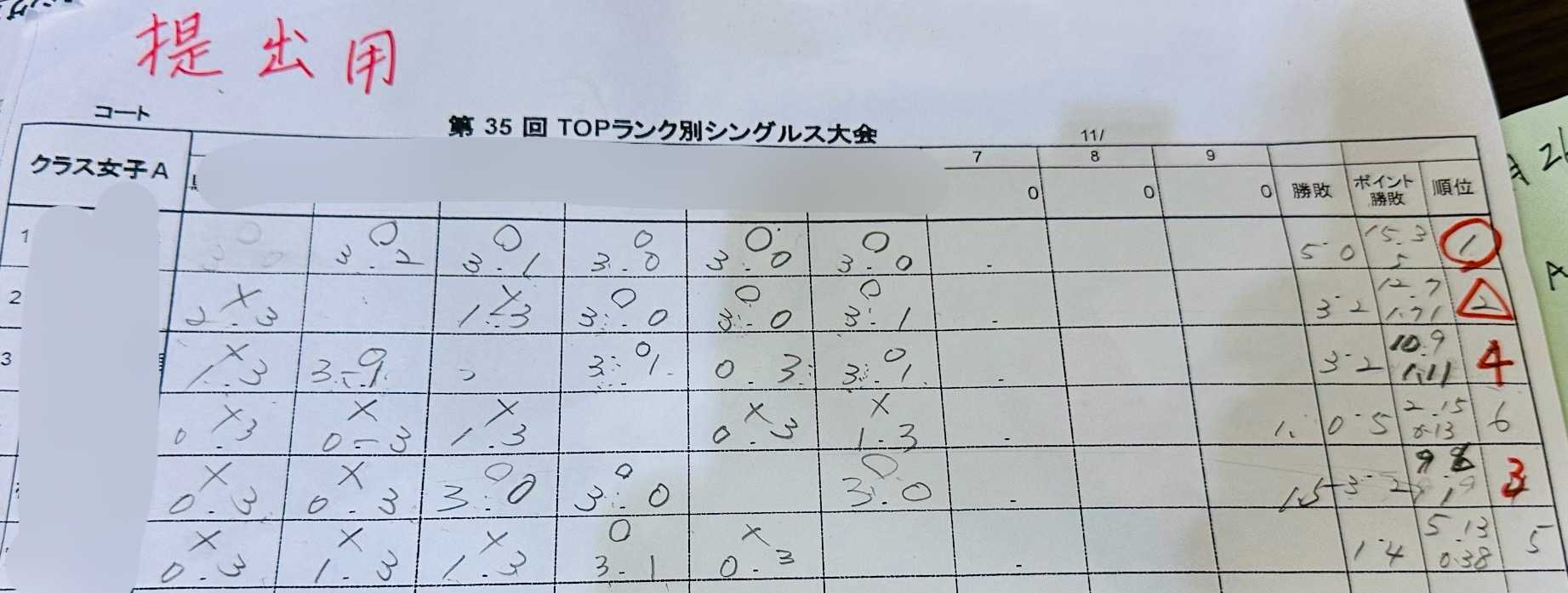

- 卓球パラダイス

- Hさんから、TOPランク別シングルス…

- (2025-11-22 00:29:23)

-

-

-

- ゴルフ

- 木津川カントリー白③☆後半柳生コース…

- (2025-11-22 06:25:20)

-

-

-

- マラソンに挑戦

- 【リハビリラン3回目にして20km走破‼…

- (2025-09-19 18:17:33)

-

© Rakuten Group, Inc.