カテゴリ: そこいらの自然

昨日今日は寒い。梅雨寒というやつだ。北海道では6月だというのに昨日の朝は氷点下まで気温が下がったところがあるそうだ。首都圏でも4月上旬頃の気温だというから、既に終わった「衣替え」も、替え戻ししたいくらいだ。

・・・そこで、衣から連想が始まる。

ヒトはサルから進化したといわれる。正しく言えば「ヒトとサルとは祖先を共有している」という方が良い。サルはヒトの祖先ではなく、ご先祖様を共有するイトコたちなのだ。分化の時期は最新の研究では約400万年前だそうだ。

ヒトはイトコたちとは異なり、「裸のサル」(デズモンド・モリス)として誕生した。毛を失うことでイトコ達のように、毛を逆立てて相手を威嚇することができなくなり、別の手段で感情を表現する必要が出来た。また、それがヒト同士で緊密な集団を作る習性も促した。

西アフリカの通年で暖かい気候は、毛が無くても別に不自由はなかった。それでも、森林を出た裸のサルはイトコ達より知恵とチャレンジ精神に恵まれていたが、ケモノとしては相対的に弱く、周辺からの脅威につねに曝されていた。

それがいつか衣を身に着けることを覚えた。それによって、気候的には居心地が良かった代わりに、いつもミソッカスの立場に甘んじていた土地から、より寒冷な土地へ移り住むことが可能になった。ヒトは衣を纏って揺籃の地を旅立ち、ヨーロッパやアジアに拡散して行った。そして「産めよ増やせよ、地に満ちよ」を実践することになり、今の繁栄を勝ち取った。

「失毛」と衣の獲得は、今の人類の発展に大きく寄与したのだ。

しかし、この辺を実証するのはかなり難しい。毛も衣も「柔らかい」ものの話だから、化石としては残らない。洞穴に遺された絵などの間接的な「証拠」から推測するしかない。

そこで唐突にシラミが登場する。

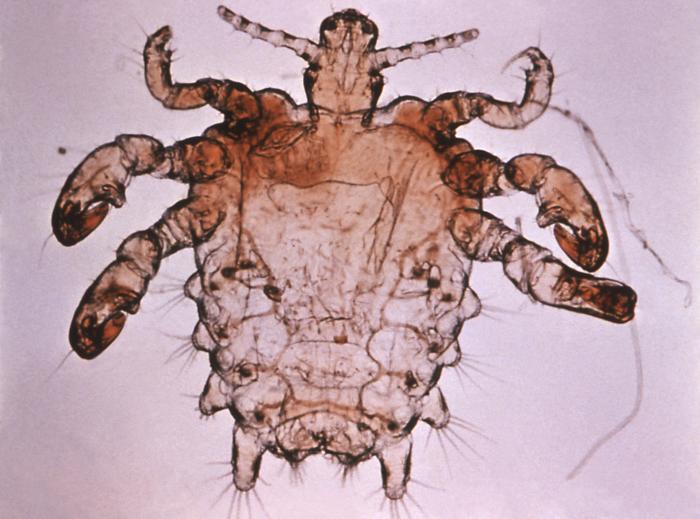

そこで唐突にシラミが登場する。シラミは小さくて良く見えないし、嫌われる存在だから、昆虫綱咀顎目シラミ亜科だと聞かされると意外に思う。しかし、立派な昆虫の仲間だ。

シラミは哺乳類の動物に外部寄生し、「宿主特異性」といって寄生先を選ぶ虫だ。つまり、犬のシラミは決してヒトには付かない。このシラミが上の謎を解いてくれるのだ。

分子時計という考え方がある。今では進化のメカニズムを説明する基本となる考え方だ。

生き物の設計図はDNAであるが、DNAの細部の構造(具体的には塩基配列やアミノ酸配列)は突然変異によって少しずつ変化していく。この変化の速度は、生き物の適応や選択に影響が及ばない遺伝子(中立遺伝子)については一定だと考えられる。この特性を利用すれば一種の時計が出来上がるわけだ。

例えば、動物AとBの間の中立遺伝子を調べたら塩基配列に5箇所の相違点があったとする。遺伝子の突然変異は10万年に一度の頻度で起こっていると仮定すると、動物AとBは約50万年前に分かれたと推定できるのである。(実際の突然変異の頻度は10万年に一度と定まっている訳ではないので念のため。)この操作を、近縁種の多種の動物間で多角的に行えば、進化のプロセスの上での順序まで推測できるのだ。

この分子時計によって、ヒトがチンパンジーやゴリラなどのイトコたちから分化したのは約400万年前のことだということが解った。

さてシラミに戻る。

ヒトに寄生するシラミは、元々はゴリラのシラミが移ってきたものだそうだ。つまりヒトのシラミとゴリラのシラミのDNAを分子時計で計測すれば、相互に分化したのは400万年前という結果が出る。(筈だ)

ヒトに付くヒトジラミは、(頭ジラミ+衣ジラミ)とケジラミの大きく二種類であるが大本はヒトジラミとして同じ生き物だった。それが、ヒトが体毛を失ったことにより胴体部分に無毛地帯ができた。そして、たまたま毛のある頭部に棲んでいたシラミと下半身に棲んでいたシラミは泣く泣く(かどうか知らないが)袂を別ったのである。言うならばシラミの38度線の出現である。頭部に定住したシラミは頭ジラミに、下半身に定住したシラミは毛ジラミになった。

さてこの頭ジラミは、ヒトが衣を纏うようになった時に、新世界を得て衣に新しい住処を得て移り棲み、やがて衣ジラミとなった。つまりは、頭ジラミと衣ジラミはごく近縁の間柄なのだ。

さてもうお分かりだろう。現生の頭ジラミと衣ジラミのDNAに分子時計を応用すれば、化石などでは解らない、「ヒトが衣を纏うようになった時期」が分かるのだ。それは約7万年前のことだとされるのだ。

つまり嫌われ者のシラミが、「人類が新世界に羽ばたいた輝かしい時期」を教えてくれるという訳だ!

「ジャパニーズ・イート・ア・ライス」。

「このライスの『ラ』を正しく発音しないと、『日本人はシラミを食う』となってしまうゾ!」、「そんな国辱的なことにならないように気をつけろ!」と、私などは高校時代によく言われた。従って私の英語の発音もシラミのお蔭なのである。

まことに「お蔭様」はどこにでもいらっしゃるのである。

それでも、シラミがれっきとした昆虫でありながらCBD: Convention on Biological Diversityの対象にはなりそうも無いのは、やはり環境であれ生き物であれ、人間にとって「好ましい」、「可愛い」、「美しい」ものばかりが選ばれるのだろうなぁと思う。だから「自然を守ろう」とか「動植物を保護する」とか思い上がった言い方がまかり通っているのだろう。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[そこいらの自然] カテゴリの最新記事

-

日本の底冷えと豪州の熱波 2013.01.16

-

10ミリの雨と雪 2013.01.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.