全522件 (522件中 1-50件目)

-

儲かる一方?

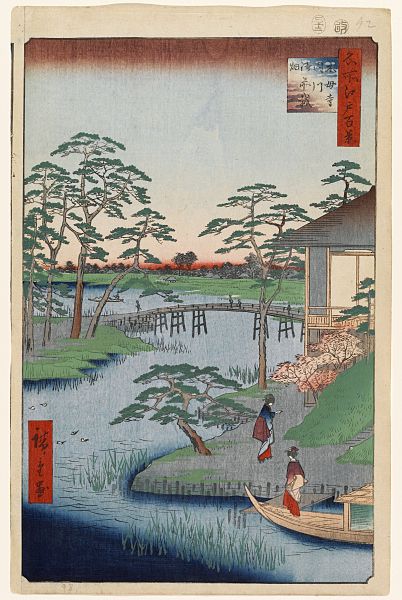

【6月16日(日曜日) 旧五月八日 癸丑 赤口 月齢7.5】江戸時代、森一鳳(いっぽう)という画工が居た。円山派の絵師で幕末から活躍し明治四年まで生きた。漱石先生は歳が明治の年号と同じだから、漱石が四歳、未だ金之助の頃に没したわけだ。一鳳は「藻刈舟図」で往時の人気を博した。藻刈舟(もかりぶね)とは、琵琶湖などの湖で、藻が繁茂しすぎた際に、これを刈り取るための舟のことだ。云わば環境整備事業だが、往時は夏の風物詩として、湖畔の人々には馴染みのもので、俳句の夏の季語にもなっている。さてその頃、梅村景山、桜村という絵師が居て、彼らも藻刈舟をよく描いたが、如何せん一鳳の人気には遠く及ばなかった。それで、一鳳の藻刈船は「儲かる一方(一鳳)」、景山のそれは「倍損(梅村)」、そして桜村に至っては「大損(桜村)」と巷間言われたそうだ。巷間といっても当時「大名金貸し」としてバブル期にあった、大阪商人の間でのこと。如何にも大阪らしい話である。これも漱石先生からの触発。

2013.06.16

コメント(0)

-

新品の山姥図

【6月16日(日曜日) 旧五月八日 癸丑 赤口 月齢7.5】長澤蘆雪の山姥図。水墨画を軸にしつらえてある。墨で描かれた画も、古くなって黄ばんだ紙が背景にあるから、全体に濃淡が淡くなっている。これを古色というのだろう。しかし、古色は件の書画が経てきた時間や空間を体現しているのだから、ありがたさはあるが、書家や画工が描いた当時の意図を時の経過で修飾してしまう恨みがある。私は蘆雪の山姥図の前に立ち、しばし想像を遊ばせる。先ず紙の黄ばみを取り去り、おろしたての和紙の白に画の全体を置くのである。向かって左手には、山水画に良くある筆調で山が描かれている。山のやや右手に月が墨で描かれている。それを背景に、前景中央にもっと大きな山、というか岩なのだろうか、が描かれる。岩の淵には矮木が生えている。そして山姥。右手を地面に突き、左足を立膝にしている。ざんばら髪でひどい乱杭歯だ。これは蘆雪の山姥図の特徴で、極端な乱杭歯は少し滑稽に思える。山姥の前には鎌が放り出され、左膝の向こうには蔓で編んだ篭があり篭からは、恐らくは柿であろう木の実が覗いている。古色にまみれている時は余り目立たなかったが、山姥の唇から歯茎にかけてと、篭から覗く柿の実には微かに朱が入っている。それが古色を払拭すると、俄然威力を発揮し、画を一層迫力あるものにするのだ。蘆雪はこれを描きたかったのだ。応挙門下の蘆雪は一種の際物師では無かったかと思う。朱が入ることで画にはより具体的な迫力が増すが、同時に下品にもなる。私の想像による古色払拭は、今のデジタル技術なら充分可能な筈だ。紙の色や質、墨や顔料の元々の色合いなどを復元して、完成した刹那の画を見ることは、原画を傷つけること無しに出来る。彫刻や建物など、他の芸術作品も同様だと思う。上は東京藝術大学美術館で開かれている、夏目漱石の絵画世界展の会場での印象である。(因みにブログに掲載の画は会場で私が観た「山姥図」ではありません。)

2013.06.16

コメント(0)

-

JSB、WAM、LVB

【6月10日(月曜日) 旧五月二日 丁未 赤口 月齢1.5】JSBの音楽は、音で色々な試みをしている感じだな。いわば実験をしている。無闇な試みというわけではなく、筋道を通して推論を立て、それによって音の組み合わせを作り上げていく。WAMの音楽は、如何にも天賦の才に恵まれた若者の、才気煥発、自由闊達を感じさせる。そして明るい。苦悩であってもどこか明るい。 LVBの音楽には、彼自身の思想が見える。そこがJSBの実験、WAMの自ずと紡がれた音楽とはちがう。LVBの音楽は彼自身が意識しての表現である。・・・ように思える。JSBが生きたのは1685年から1750年。WAMは1756年から1791年。LVBは1770年から1827年である。だから、WAMとLVBは人生の範囲が少しかぶっている。この二人は、お互いに言葉を交わす機会があったろうか。あったとしても話は合わなかったろうな・・・多分。

2013.06.10

コメント(0)

-

今日は八十八夜

【5月2日(木曜日) 癸巳旧三月二十三日 戊辰 先勝 月齢21.7 下弦 八十八夜】今日は八十八夜。立春から数えて八十八日目です。「八十八」は漢字を組み合わせると「米」という字に見立てることが出来ます。それで、昔からこの日は農耕作業にとっては重要な日とされてきました。作物の種を蒔いたり、農事に係わる祭事も行わる地方も多く、茶摘もこの日が最盛期になります。暦ではこの日を境に、いよいよ気候が夏に向かうとされます。しかし、今年の天候は過激に変化しがちで、天気予報では今日のこの辺は4月初めの気候だなどといっています。しかし、日は確実に長くなってきました。少し前までは午後5時くらいになると薄暗くなってきたものですが、この頃は随分明るくなりました。昔の云いに、「春の日は親類の金持ち」というのがあります。その心は「(暮れそうで)呉れそうでくれない。」日が短くなる秋には、「秋の日と娘」というのもあります。心は、「暮れそうでくれる」。中々嫁に行かない娘を心配する親心でしょうか。

2013.05.02

コメント(0)

-

王義之展

【1月20日(日曜日) 癸巳旧十二月九日 丙戌 友引 月齢8.3 大寒】 ヒトが、霊長類のいとこ達とは別の途を歩き始めたのは、今から約200万年前。我々の直接の祖先であるホモ・サピエンス・サピエンスが、他のホモ属から分化したのは、今から25万年~40万年前。その後、石の道具を作って使い始めたのは、今から5万年ほど前。 やがて、「彼・我」の意識が嵩じて、意思伝達手段として「文字」を作り、使い始めたのが、今から1万年ほど前のことです。そしてそれから更に約2千年を経て、それまでは記号でしかなかった、文字の配列の中に「文章」らしき構造が現れてきます。 最初の頃の文字は、天や神の意向を卜(ボク)する為や、権力者の命令を発するために使われました。これは文字を書くのに手間がかかる、つまり亀の甲羅や獣の骨を焼いたり、石や木を彫り付けたりしなければならなかった事が影響しているようです。 時代は下って、やがて筆が登場しました。それ以前と較べれば、格段に簡便に、また速やかに文字を記すことが出来ます。「文字を刻する」のはそれまで、占いの結果、規則、命令の布告をするのが主な目的だったのが、気持や印象を記述したり、事物や事象を記録したり、思索を表現したりと、文字の使用は飛躍的に豊かになりました。文字は権力者の占有物ではなくなったのです。お手本とする書体も整理され、中国では「千字文」というテキストも考案されました。 そこに「書聖」王義之(おうぎし)が登場してきます。王義之は四世紀初め頃の中国東晋の人で、門閥貴族、いわゆる「政治エリート」の家に生まれ、一族の期待を一身に担う若者として嘱望されていました。しかし、やがて政争に倦んで田舎(今の浙江省紹興市付近)に、地方役人として移り住みました。彼は山水豊かなその地を愛し、やがて役人も辞してしまいました。そして、知人友人たちと盃を酌み交わし清談に耽り、散歩に時間を費やし、仙道の修行に励むなど、悠々自適の生活を送ったということです。つまり、今で言うなら脱エリート、或いは挫折した人間だったようで、そういう辺りが彼の書にも一種の「味」をもたらしたようです。 その書聖 王義之の書が今月22日(火曜日)から、上野の国立博物館の特別展で展示されます。挫折したエリートが芸術に目覚めるなんて中々興味深い。3月初めまで、約一ヶ月余りの展示期間があるので、私も是非行ってみようと思っています。http://o-gishi.jp/

2013.01.20

コメント(3)

-

日本の底冷えと豪州の熱波

【1月16日(水曜日) 癸巳旧十二月五日 壬午 仏滅 月齢4.3】 14日の雪の余波で、殊更に厳しい底冷えが続いています。雪が積もると、やがて融けます。このとき融解熱といって、周囲から熱を奪います。積もった雪の一部は液体を経ずして気体に変わります。これを昇華といいますが、この際にも周囲から熱を奪っていきます。風の無い曇った日や、朝晩などにはこういう効果も加わって「底冷え」になるわけです。底冷えというと、如何にもしんしんと冷え込むという語感があります。雪の後では、気温は雪(氷)面に近い位置(つまり下方)ほど低くなるので、「底冷え」は胴や顔の部分より足元の方が冷え込むという実感を表してもいます。 日本では、今週末にかけて、又強い寒気団に覆われるようです。これははるか上空の偏西風が蛇行し、今年はちょうど日本列島の上空辺りまで南にくびれて、巾着のようになっている為、その「巾着」の中にシベリアからやってくる寒気団が溜まり易いからだといいます。今年の冬はシベリアも大寒波に襲われているようで、マイナス55℃という極地並みの低温を記録したそうです。 一方で「Down Under」と俗称されるオーストラリアでは、新年早々過去80年間で最高の猛暑に見舞われているそうです。シドニーは平年気温を19℃も上回る45℃、タスマニア島では41. 8℃という高温を記録したそうです。シドニーがあるニューサウスウェールズ州では1~2月の平均の最高気温は26℃程であることを思えば、その極端さが分かります。それにタスマニア島は、南緯40度超に位置しており、南極までわずか2,800キロ。もともと夏の平年の最高気温は20℃前後と、札幌の夏より「涼しい」場所なのです。 その結果現地では、年明けから山火事が相次いでおり、既に130ヶ所以上が被災。7日までに、ホバート郊外の町などで、学校や警察など100戸近くの建物が焼失。現地に通じる道路は火災のため通行できなくなってしまっており、住民は海路と空路で脱出するしかない状況だといいます。この熱波も、遥か上空の偏西風の「くびれ」が原因のようです。 同じ時期にシベリアのマイナス55℃と、シドニーの45℃。南北半球の違いはあれ、寒暖の差は100℃にもなります。地球は温暖化と寒冷化が同居しつつあり 、季節により場所によって暑さと寒さが極端になって来ているように見受けられます。 何れにしろ、昨夏以来の「乱暴な天気」には、構えてしっかり対処するのが必要なようです。

2013.01.16

コメント(0)

-

10ミリの雨と雪

【1月15日(火曜日) 癸巳旧十二月四日 辛巳 先負 月齢3.3】昨14日の祝日は首都圏でも雪になりました。午前中早い時間帯は未だ雨でしたが、段々霙交じりになり、昼頃には本格的な雪に変わりました。辺りの景色がみるみる雪景色に変わっていく様子は、いっそ見事なくらいで、首都圏では初雪が、そのまま「記録的な大雪」になりました。私は午前中に車で出かける用事があって、それを済ませて昼過ぎに帰る頃には、既に道路は雪で埋められ、場所によってはハンドルを取られるくらいでした。鉄道も高速道路、航空路線の運行も軒並み乱れ、首都高3号線ではスタックして動けなくなる車が続出。やがて道路は閉鎖されました。昨日は半日で、都心でも7センチの積雪を観測したそうです。降雪は夕刻には止みましたが、雪に馴れない首都圏では翌日の朝が大変だろうと思っていたら、案の定15日の朝は路面が凍結してつるつる状態。15日は月に一度の通院日で医師との予約があるため、とにかく出かけては見ましたが、鉄道の駅まで行くのに既に難渋し、病院最寄の駅前にはバスも来ず、普段必ず数台が客待ちしているタクシー乗り場にも車は一台も居ません。暫く待っても来る気配もないので、意を決して病院までの約2キロメートルを歩くことにしました。昨年末に面白がって「この辺では先ずこれが必要になることはあるまい」と買ってみた靴(踵にアイゼンのような爪が生えています)が、この際頼もしい限りです。結局転倒することもなく、普段の倍ほどの時間を費やして病院に到着することが出来ましたが、お蔭で、途中普段見られぬ辺りの雪景色を楽しむことが出来ました。10ミリの雨は何処に降っても10ミリですが、雪は降る場所によっては10ミリでも豪雪になるわけです。たった数センチの積雪で、方々で事故が起きたり、幹線道路が麻痺したりするのは、雪国に暮らす人に対しては申し訳ないくらいですが、昨日くらいの雪が、いずれ必ずやってくるとされる首都圏地震と同じタイミングで降ったとすると、これは恐ろしいことですね。

2013.01.15

コメント(0)

-

うすはりとロウバイ

【1月11日(金曜日) 旧癸巳十一月三十日 丁丑 先負 月齢28.8】 「うすはり」という種類のガラス器があります。ガラスをごく薄く、様々な器に焼き上げたものです。私は写真のものを、安曇野のアートヒルズミュージアムで見つけ、気に入って買って来ました。 「うすはり」は別に信州に特産というわけではなく、電球や蛍光管を作る技術を、器作りに応用したもののようで、割合に広く手に入れることが出来るようです。このグラス、小ぶりで(ショットグラス?)で手に取ると如何にも軽く、何の飾りも柄も施されていません。ただひたすら儚げに透明です。これを唇に当てて、よく冷えた吟醸酒を戴くと如何にも美味しそうです。手に持つあたりのくびれも心地よさそうです。(洗う時が心配で未だ使用できません。) 同じうすはりのビアグラスもあって、これもビールの飲み心地を引き立ててくれそうですが、それはこの次の機会ために。こういうものは一度に沢山買い込むものではありません。 うすはりを眺めていると、この時期に咲く「ロウバイ」の花を思い出します。漢字で書けば「蝋梅」、または「蠟梅」。「梅」と書いても、梅や桜の仲間(バラ科)ではなく、「ロウバイ科」という独立した科を主張する植物で、名前から想像できる通り、この花も中国伝来です。中国の長江下流付近が原産で、北宋の時代(10~12世紀)には王朝の庭園などに植えられ、当時の詩にもよく詠まれました。 日本には江戸時代の初めに、型どおり朝鮮半島を経由してやってきました。ロウバイは、旧暦十二月(別名を「蠟月」といいます)の花の乏しい頃に、鮮やかな黄色の花を咲かせて、良い香りを漂わせるので、粋人たちの人気となり、方々の庭や、寺社の境内に植えられるようになりました。 写真は、私の棲家から程遠からぬ曹洞宗のお寺の境内に咲くロウバイです。この花は、花弁が蝋を引いたように半透明で薄く、厳冬の空を背景に、華やかではあるけれど儚げな様子は、やはり「うすはり」に通じるところがある、と私には思えます。 ロウバイは北宋時代にはもとより、日本にやってきてからも文人、詩人の詩心を動かしたようで、多くの詩が詠まれています。その内で私が気に入っているものを幾つか。臘梅のあわてふためき咲きにけり 丸山 章治臘梅のつやを映しぬ薄氷 増田 龍雨臘梅の露地かぐはしや日のこぼれ 米村 合歡花蠟梅の香の一歩づつありそめし 稲畑 汀子臘梅や雪うち透かす枝のたけ 芥川 龍之介しらじらと障子を透す冬の日や室に人なく蝋梅の花 窪田空穂さて、明日は新月。旧十二月(蝋月)の朔日です。これを機に厳寒の中、家の中で縮こまってばかり居ないで、ご近所にロウバイの花を探しながら散策してみるのも良いかもしれません。近くに行けば甘やかな香りで、すぐにそれと気付くはずです。ロウバイの英語名は「Winter Sweet」、まさにその通りの名前です。

2013.01.11

コメント(4)

-

安曇野で気に入っている

【1月10日(木曜日) 旧癸巳十一月二十九日 丙子 先負 月齢27.8】 今年のお正月は安曇野に行くことができました。安曇野は、私が第二の故郷のように思っている土地です。 日本海側に大雪の予報が出ている日の朝、安曇野では雪は心配ないはず、と中央高速で出かけました。昨年師走の事故以来、片側対面通行になっている笹子トンネルをくぐって、やがて岡谷ジャンクションから長野自動車道に入る辺りから、車外には小雪が舞うようになり、山肌には雪が目立つようになります。夏タイヤのままで、チェーンだけは持参してきたのが少し心配になります。 いつも高速を降りる松本ICをやり過ごして、今回はその先の豊科ICで降りる積りでいたら、豊科ICが無い。名前が変わって安曇野ICになっていました。「ははぁ、ここも観光対策か」と思ったらその通りで、昨年の10月に「安曇野インターチェンジ」と改名されたのだそうです。 「豊科」という地名は明治初年(1874年)の町村統合で、一帯につけられた名前で、安曇野の方は、1974年に筑摩書房から発刊された臼井吉見の同名の小説以来の名称です(それまでは「安曇平」でした)から、100年ほど先輩の地名を蹴飛ばして命名の誉れとなったわけです。それでも地元ではこの改名による経済効果を約10億円(!)と期待しているそうだから、無理もないというか、お金の前には当然なのでしょう。 安曇野では中房温泉への途中にある宿に泊りましたが、流石に標高が高くなると雪も増えて、期待通りに雪見温泉を楽しむことが出来ました。 三好達治の短い詩に、「雪」というのがあります。「太郎をねむらせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。二郎をねむらせ、二郎の屋根に雪ふりつむ。」 今回の安曇野の雪は「ふりつむ」には程遠かったのですが、温かいアルカリ温泉も相俟って私をよく眠らせてくれました。 安曇野には色々美味しいものがありますが、このところ私が定番にしているのは「かけ醤油」。これは醤油にアミノ酸や甘草などを加えて加工したもので、「城と蔵の町、信州松本の食文化の伝統を受け継ぐ」と能書きにあります。旨みの強い醤油で、私は特にこれで冷奴や湯豆腐を戴くのが美味しい!もう一つの定番は「ルルベル」という名のシードル。安曇野の池田町にある福源酒造という蔵元が作った信州リンゴの発泡性果実酒です。福源酒造は大雪渓酒造と並ぶ老舗の蔵元だそうで、このルルベルもすっきりとした辛口で、食前酒としても色々な料理に合います。私はこれを買いに、池田町のハーブセンターまで出かけるのです。此処ではルルベル以外にも、地場の野菜とか、それに福源酒造の日本酒も買えるのです。 安曇野にはまだまだ魅力的なところ、ものがあります。それは又おいおい・・・

2013.01.10

コメント(0)

-

暦は巡っても同じ場所には・・・

【1月7日(月曜日) 旧癸巳十一月二十六日 癸酉 赤口 月齢24.8】 いやぁこのブログも随分のご無沙汰でした。年も改まった(今日はもう七草!)ので、今年は少しはまともに投稿しようと思います。 年末から新年の頃にかけて、いつも思い出す詩が私にはあります。「冬の凛冽たる寒気の中、地球はその周歴を新たにするか。」というものです。これは萩原朔太郎の「氷島」の中にある、「新年」と題する詩の一節です。高校の頃から「凛冽たる」という音の歯切れのよさが私に快く響き、地球が暗い宇宙の中を黙々と着実に歩みを進めていくのに、私自身はどうなんだ!と、「新たにするか」という句で詰問されているような思いがしたものです。 一年を経て、暦はリセットされるし、60年経つと干支も一巡します。暦には「巡る」という概念、つまり「元に戻ってくる」という考え方が底通しているのですが、地球は決してもとの場所に戻ることはありません。地球は365日とちょっとで太陽を一周して、元いた場所に戻るというのは小学校か中学校で教わりました。しかし、地球が所属する太陽系も、銀河系という、それ自体が回転する星々大集団の中にあって、銀河系の周りを、約2億4千万年かかって公転している、というのは多分中学校で教わりました。太陽系の銀河中心の周りの公転速度は秒速240キロメートルだそうです。 ところで地球は太陽から約1億5千万キロメートルの距離にいますから(これを1天文単位といいます。)公転軌道の長さは約9億4千万キロメートル余り。それを365日と4分の1日で一周するから、一日に約260万キロメートル進むわけです。これを時速に直すと約11万キロメートル。つまり、地球は太陽の周りを秒速約30キロメートルで飛んでいる! 更に、上のように太陽系は銀河系の中を、秒速240キロメートルの猛スピードで進んでいくのです。つまり地球は複雑な螺旋状の道筋を動いていきますから、決して同じ場所になんか戻って来やしません!ついでに言えば、銀河系も「銀河団」に属していて、この銀河団も(多分)どこかの周りを回っているのだから・・・・こうなると、私には分かりません。 こうなると自分は便々と同じように時間を過ごして良いのか!、と粛然とした気持ちになってしまいます。この詩の一節を思い出すのが、年に一回程度なのがせめてもの救いではあります。 折角ですから朔太郎の【新年】の詩の全文を掲げておきます。「凛冽」が「凛烈」、「周歴」が「週暦」と、オリジナルは私の記憶と漢字が異なっていますが、私の記憶の方がこの詩の一節には相応しいという気がするのですが・・・・・ 【新年】新年來り門松は白く光れり。道路みな霜に凍りて冬の凜烈たる寒氣の中地球はその週暦を新たにするか。われは尚悔いて恨みず百度もまた昨日の彈劾を新たにせむ。いかなれば虚無の時空に新しき辨證の非有を知らんや。わが感情は飢ゑて叫びわが生活は荒寥たる山野に住めり。いかんぞ暦數の囘歸を知らむ見よ! 人生は過失なり。今日の思惟するものを斷絶して百度もなほ昨日の悔恨を新たにせん。

2013.01.07

コメント(0)

-

ヒッグス粒子と重力質量

【7月26日(木曜) 壬辰 旧閏六月八日 戊子 先勝 月齢6.9(上弦の月) 】今日は。今日は殊更に暑いですねぇ!ご同輩諸賢は恙無くお過ごしでしょうか?私はなるべく風の「入り口」と「出口」を工夫して体感温度を低く保つように努力しています。現在(19:00)私の机の辺りは30℃が維持されています。現在クーラーはOFFです。さて、ヨーロッパでは経済の退潮傾向が続いていて、我々の日本を含めて世界上をじわじわと不安に陥れています。しかし、同じヨーロッパでは同時に非常に素晴らしいことが進行中でもあります。経済とは全く別の話なのですが、「ヒッグス粒子」の存在がいよいよ検証されるかもしれないということです。私は、今では信じがたいのですが昔は物理学徒のはしくれでした!それも高エネルギー物理学!私は理論屋でしたから、素粒子物理学と言ってました。それで、ヒッグス粒子の「名前くらい」は知っていましたが、近頃のニュースに刺激されて、錆付きかかっている知識を手繰ってみました。ヒッグス粒子は万物に質量を与える「神の粒子」と言われています。つまりこの粒子が存在しないとすると、我々が普通に生きて親しんでいる世界は存在し得ない。しかし、実際には我々の世界は「其処に今もある」のですから、むしろ我々が(と、いうより我々の中でひときわ頭脳の優れた物理屋さんたちが)発見し一所懸命組み立ててきた理論体系がかなり根本的なところで間違っていた、ということになります。それも、面白いとは思いますが、これは単なる野次馬根性からの無責任な意見です。本心では、セルン(CERN)での分析が無事ヒッグス粒子の存在を検証してくれればと思っています。そうして、次はダークマターやダークエネルギーなどの理解に繋がっていけばと、実はわくわくしているのです。ところで、ヒッグス粒子は宇宙の開闢直後に、宇宙の相転移によって出現し、質量を出現させたわけですが、これは慣性質量としての説明がされるのが殆どです。質量には慣性質量ともう一つ、重力質量があります。ヒッグス粒子を重力質量の観点から解釈するとどういうことになるのでしょうか?今この疑問に悩まされているのです。いや、「悩まされている」というのは大げさで、実際には「よく分からなくて気持ち悪い」のですが・・・

2012.07.26

コメント(0)

-

ちょっとカユクなる話

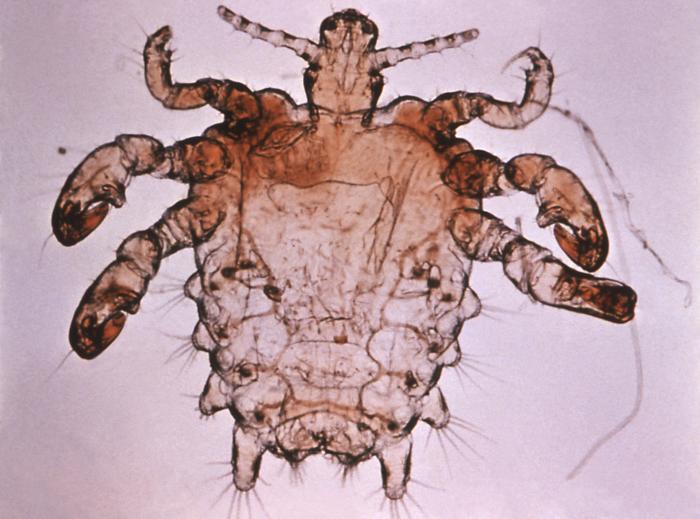

【6月13日(水曜) 壬辰 旧閏四月二十四日 乙巳 先負 月齢23.1 】昨日今日は寒い。梅雨寒というやつだ。北海道では6月だというのに昨日の朝は氷点下まで気温が下がったところがあるそうだ。首都圏でも4月上旬頃の気温だというから、既に終わった「衣替え」も、替え戻ししたいくらいだ。・・・そこで、衣から連想が始まる。ヒトはサルから進化したといわれる。正しく言えば「ヒトとサルとは祖先を共有している」という方が良い。サルはヒトの祖先ではなく、ご先祖様を共有するイトコたちなのだ。分化の時期は最新の研究では約400万年前だそうだ。ヒトはイトコたちとは異なり、「裸のサル」(デズモンド・モリス)として誕生した。毛を失うことでイトコ達のように、毛を逆立てて相手を威嚇することができなくなり、別の手段で感情を表現する必要が出来た。また、それがヒト同士で緊密な集団を作る習性も促した。西アフリカの通年で暖かい気候は、毛が無くても別に不自由はなかった。それでも、森林を出た裸のサルはイトコ達より知恵とチャレンジ精神に恵まれていたが、ケモノとしては相対的に弱く、周辺からの脅威につねに曝されていた。それがいつか衣を身に着けることを覚えた。それによって、気候的には居心地が良かった代わりに、いつもミソッカスの立場に甘んじていた土地から、より寒冷な土地へ移り住むことが可能になった。ヒトは衣を纏って揺籃の地を旅立ち、ヨーロッパやアジアに拡散して行った。そして「産めよ増やせよ、地に満ちよ」を実践することになり、今の繁栄を勝ち取った。「失毛」と衣の獲得は、今の人類の発展に大きく寄与したのだ。しかし、この辺を実証するのはかなり難しい。毛も衣も「柔らかい」ものの話だから、化石としては残らない。洞穴に遺された絵などの間接的な「証拠」から推測するしかない。

2012.06.13

コメント(1)

-

エニシダは魔女のマイカー

【5月12日(土曜) 壬辰 旧閏三月二十二日 癸酉 赤口 月齢20.8 】近所を歩いていたら、エニシダの花の鮮やかな黄が眼を惹いた。春未だ浅い頃のレンギョウのしなやかな黄色も良いが、春から初夏に向かうころのエニシダのコロコロした黄色も愛おしい。エニシダは江戸時代に日本にやってきた外来種だそうだ。元々は、地中海沿岸の産だそうで、英語ではBroomとか、特にScotch Broomなどと呼んだりする。Broomとは箒のことだ。そういえばエニシダの樹様はボサボサの箒のように見える。ヨーロッパではエニシダの枝に跨って魔女が空を飛ぶらしい。地中海地方は、エニシダの花の咲く春には適当に雨が降るが、夏は少雨で乾燥する。それでエニシダは花が咲くと共に葉を茂らせるが、夏に向かうと葉は少なくなり、9月頃にはすっかり葉を落としてしまう。それでも枝の表皮にも葉緑素が含まれているため、植物の命の源である光合成はちゃんとできるのだそうだ。なべて生き物はしたたかなものである。日本名の「エニシダ」はオランダ語でこの木を表すgenista(ヘニスタ)が訛ったものらしい。つまりは江戸時代にヤン・ヨーステンさんが日本にこの木を持ち込んで、八重洲にあった自邸の庭に植えたのが由来で・・・か、どうかは知らない。和名では「金雀枝」とか「金雀児」などと表記するが、これは花の咲いたエニシダの容姿そのままの美しい名前だ。このごろ日本の天気はどうも「乱暴になった」気がするが、竜巻が家をなぎ倒したり、北の国では季節はずれの大雪が降る中で、エニシダが黄金色の花をいっぱい咲かせているのは健気で、その律儀さにちょっとほっとするのだ。

2012.05.12

コメント(0)

-

天皇聖誕祭と連休

その二【5月3日(木曜) 壬辰 旧閏三月十三日 甲子 先負 月齢11.8 憲法記念日】連休だから、という訳でもないのだけれど、今日は続けて「その二」を投稿してみよう。前の稿にも書いたけれど、今年は9日間連続で連休になっている人も多いだろう。今では週休二日が比較的定着してきている。それで、今年の場合4月28日(土曜日)が休暇の人も多く、「みどりの日」が日曜日なので、翌30日の月曜日も「振り替え休日」で休みとなる。それで、5月の1日2日は「普通の日」だけれど、「まぁこの際・・・」というので、エイヤッと休んでしまえば、5月の6日までの9日間は「長大連休」となる訳だ。無論これは、「フツー(何が普通だか分からないけれど)の給与所得者」にとっての話であって、警察や消防などの公共サービス業に携わる人たちや、百貨店やスーパーなどに勤める人、病院や介護施設などの勤務者、そして旅館やホテル、観光地の施設・店舗の勤務者、そして旅客輸送業や果ては高速道路の料金所に詰めている人達など、「連休」などとは縁の無い人達も数え切れないほどいらっしゃる。むしろこの人達にとっては、「連休」は繁忙期になってしまう。私は、会社顧問を細々と勤めている身であるから、やはり連休とは関係が無いが、一方で繁忙期でもない。勿体無いようなものである。国民の祝日といっても日本だけのことだから、世界の国々はわが国のそんな事情に関係なく動いている。そういう彼我の事情もあるから、これだけの期間、日本の企業の経済活動が停滞することで迷惑する人も多かろうとも思う。また、歩合給制度の下で生計を立てている人達の中には、連休があると収入が激減してしまうこともある。「停滞」といっては語弊があるかもしれない。先に述べたように、逆にこの時期が稼ぎ時という人も企業もあるはずだ。そういう意味では、企業関連活動が停滞ではなく「変調」を受ける時期、という方が正しいかもしれない。再び、私にとっては今やそれほどの意味を待たない「変調」ではあるが。5月の初旬に所謂ゴールデンウィークが存在するのは、「昭和の日」、「憲法記念日」、「みどりの日」、そして「こどもの日」と、国民の祝日が踵を接して並んでいるせいである。「みどりの日」は、元々は4月29日で、これは昭和天皇のご生誕日であった。それが今上天皇の即位によって、そのご生誕の日12月23日に移動したので、同日を「みどりの日」として国民の祝日として存続させることになった。わが国には、今上帝の生誕の日と共に、「先帝祭」として前代の天皇の生誕を祝うという倣いがあり、孝明天皇、明治天皇、大正天皇まではこれがあった。昭和天皇に対してもそういう動きがあったが、当時の野党の反対があり結局「みどりの日」という形で祝日としては存続することになった。ところが「昭和」の始まりに因む日を祝日として遺したいという機運が国会議員の中(といっても時の与党の中ではあるが)では根強く、何度かの紆余曲折を経て2005年(平成17年)の国会で「昭和の日」の制定が議決された。その結果「みどりの日」は5月4日に移動したのだ。そういういきさつで、4月29日の昭和天皇生誕の日、5月3日の憲法施行の記念日、4日のみどりの日、5日のこどもの日(元々は端午の節句)と、国民の祝日が四つ集中する期間が出現し、土曜日曜が入り、祝日が日曜の場合には翌月曜が休みになり・・・、というように現在のゴールデンウィークが出来上がった訳である。このように、わが国の「休日」制度には天皇の生誕の日が大きい影響を持っている。ゴールデンウィークの一角を占める「憲法記念日」は一見天皇とは関係がないように見えるが、実はこの日は現行憲法が「施行」された日で、現行憲法はこれに遡ること6カ月前、つまり11月3日に発布された。実はこの日は明治天皇の生誕の日なのだ。明治天皇のお生まれになったのは1852年の9月22日であるが、これは旧暦での日付だ。日本に太陽暦(グレゴリオ暦)が導入されたのは明治6年のことで、それによって明治天皇の生誕日を換算するとこれが11月3日になる。この日を以前(太平洋戦争敗戦以前)は「明治節」として日本国中で祝っていた。戦後祝日法が改められる際に、何とか明治節を遺したいという意見が強くあり、そこで新憲法の公布日をこの日になるように調整したのだそうだ。従って、明治天皇の生誕日の11月3日は「文化の日」として、そして半年間の周知期間を経た5月3日は「憲法記念日」として、国民の祝日として永らえることになったのである。新憲法と共に、従来の「先帝祭」は廃止になった。これでワリを喰った(?)のは、大正天皇の生誕日(1879年8月31日)である。明治天皇と昭和天皇の場合は名前を変えることによって、祝日として永らえることが出来たのである。さて、今後はどうなるだろうか?今上天皇の生誕の日はご存知のように12月23日である。この日の前後は、他に祝日は無いけれど、西洋渡来の「クリスマス」にまつわる大イベントがあって否応無く歳末気分を盛り上げている。「イブ」の前日が今上天皇の生誕日で祝日であり、通常30日からは多くの企業が年末年始休暇を控えている。このような状況下では、この祝日は歳末の慌しさを大いに加速させる結果になっている。従ってこの時期にも日本の経済関連活動は「変調」を被る。第126台天皇を襲われる予定の、現皇太子である浩宮徳仁(なるひと)親王は1960年2月23日のお生まれだから、この日の近傍には他の祝日は無い。更に、徳仁親王のお子さん、つまり敬宮(としのみや)愛子内親王のお誕生日は2001年12月1日。現第二王子の秋篠宮文仁親王の第一男子悠仁(ひさひと)親王のお誕生日は2006年9月6日であるから、皇位継承議論の行方によって、何れが第127代天皇を襲われても、そのご生誕日が長大連休の新設に寄与することは無さそうである。今の祝日法では、先に述べたように「先帝祭」は廃止されているから、畏れ多くも今のままでは(例えば「家族の日」などと名前を変えない限り)今上天皇の聖誕祭も祝日として遺されることにはならないだろうと思う。なるべく長く休暇を取りたい多くの給与所得者と、大連休になると急に大家族になって迷惑な世の姑さんたちにとっては、それぞれ気になるところである。

2012.05.03

コメント(0)

-

絆と個人

【5月3日(木曜) 壬辰 旧閏三月十三日 甲子 先負 月齢11.8 憲法記念日】世間では、今日から「大連休」の後半に入ったが、首都圏では昨晩から雨模様。それも荒れ模様といっても良いくらいのお天気で、方々に大雨や洪水、土砂崩れなどの警報すら出ている。それらの方面に行楽を予定されていらした方々にはお生憎さまである。それでも、こちらでは明日辺りには再び五月の太陽が望めそうな予報だ。雨で洗われた木々の若芽がさぞかし心地よかろうと、私はそちらの方が楽しみだ。最近の報道で面白いことを言っていた。年末年始やお盆休みなど、長期の連休になると故郷へ帰省する人も多いが、そちらには概ね老夫婦が住んでいらっしゃる。つまり帰省する側の若夫婦からすれば、舅、姑さんだ。さてこの、特に姑さんにとって、息子夫婦が(大抵帰省先は夫の実家となることが多い)帰ってくるのは、必ずしも歓迎されていないというのだ。ある調査によると、対象となった姑さんの約三割強が息子夫婦たちの帰省を「痛し痒し」と捉えているのだそうだ。特に今年のように長い連休になると、いっそ「迷惑だ」ということになるらしい。その理由の第一が、「自分の時間が奪われてしまう」ということだそうだ。私も両親が存命中は、良く娘たちと共に両親の住む故郷に帰省したものだが、そういう時には、何となく「親孝行しに帰る」という気持ちがあった。大げさに言えば田舎に蟄居して無聊をかこつて居る(と、そう思っていた)老夫婦に、孫の顔でも見せて喜ばせる、という「善行を施す」気持ちがあったように思う。ところが帰ってこられる側の姑さんからすれば、「自分の時間が奪われる」、「ご馳走を作ったり、普段より沢山の洗い物や洗濯など、余計な仕事が増える」、「普段より出費がかさむ」となる。それに加えて、「嫁が何もしない、だらしが無い」、「嫁まで朝寝坊して平気だ」など、息子の妻に、同性、「同職」の立場で批判が募る。更には「自分の息子を嫁が呼び捨てにする」、「○×ちゃんなどとチャン付けで呼びつける」などと、「他人」に自分の血肉を分けた肉親である息子が軽んじられているようにも感じて、それも不満を募らせる理由らしい。こうしてみると、戦後以来急速に進んだといわれる核家族化は、日本人の伝統的習慣に対する気持ちまで変えつつあるようだ。昔でも同じような感情の軋轢はあったろうが、その時代には一家一族の「長」としての「舅」の権威が「抑え」として働いていた。今では舅の力は当時と比べて格段に弱くなっていて、一族どころか家族を纏めるに有効には働かない。ただ、孫に遊ばれて喜んでいる好々爺としての役割を担うのみで、自らの妻からも批判を買うのかもしれない。それでも、舅は勿論だが、姑の7割以上は「孫が帰ってくるのは歓迎」なのだそうだ。今帰省している夫婦は、何れ「帰省される側」になる時期が来る頃には、どうなっているのだろうか?もうひとつ、昨日の話題から。神奈川県相模原市で迷子になったインコが、迷った先に行き着いたところで、自分が飼われていた家の所番地を喋って、無事に飼い主の許に戻ったそうだ。これは「偉いインコだねぇ!健気だねぇ」ということで、一種の美談として報道されていた。このインコ、市区だけでなく、その先の丁目と番地まで「復唱」したそうだが、報道では「さがみはらし、みどりく」までで、後は伏せられていた。飼い主さんは手放しのお喜びで、それは何よりなのだが、私など「インコにまで詳しい住所を教え込んで大丈夫かい?」と思ってしまった。そう感じた人も多いのではないか?昨年の3・11以来、この国では「絆」という言葉や「思想」が流行しているが、家族や血族との絆も、禽獣との絆も、「個人」や「個人情報」という、先の大戦に負けて以来急速に普及しつつある「新思想」とは、どうも未だちゃんと折り合いが着いていないような気がしてならない。

2012.05.03

コメント(1)

-

アグニはインドの神様

【4月23日(月曜日) 壬辰 旧閏三月三日 甲寅 月齢1.8】今日4月23日は、1616年に彼の英国の文豪W.シェークスピアが亡くなった日である。同じ日(日本での年号は元和二年)に、わが国では徳川家康が亡くなっている。沙翁は享年56歳。家康の享年は75歳だから、当時の人としてはどちらも長生きだ。ところで今日、高校同期の友人からメールが届いた。彼は某重工業系の企業に長年奉職し、中国やインドを未だに現役として奔走している。今回も彼はインドに出張していたが、先週の金曜日に帰国予定だった。それがこの日、インドがミサイルを発射したため、飛行機が大幅に遅れて大いに迷惑したのだそうだ。最近では方々の国がミサイルを撃ちたがるようで剣呑だ。わが国でも最近防空監視衛星を打ち上げたがっている連中がいる。地球は丸いから、地平線の向こうでミサイルが発射されても、飛行機やレーダーでの監視だけでは、はるか高空にまでミサイルが上がって来るまで見えない!「見える頃にはもう手遅れだ!」、「だからミサイルが欲しい~!」と、こうなるらしい。男の子は押しなべて新しい玩具に夢中になる。女の子は概してお人形やままごとの道具などに夢中になるが(少なくとも私の世代ではそうだった。今はどうだか知らない。)しかし、男の子は鉄道模型や自動車、飛行機など、主に「機械系」や「飛び道具」に興味が向く。玩具を持ってなければ「欲しい~!」というし、一旦手に出来れば、今度は人に見せびらかしたがるし、実際に使ってみたがる。 それがミサイルとなると、偶々飛行中の飛行機などは迷惑千万だし、人工衛星だと何れ落っこちてくるから地上が迷惑する。それでも一旦欲しいとなると、女の子はじたばたして時に泣くのが一般で、未だ可愛いものだが(少なくとも私の世代ではそうだった。今はどうだか知らない。)、男の子の場合には、色々屁理屈で「理論武装」をして何とか要求を通そうとする。今度の「ミサイル監視衛星が欲しい~!」も同じだと思う。先日の日本側のお粗末は、別のところに問題があるのであって、大枚はたいて人工衛星を打ち上げても、その問題は解決しないだろうと思えるのに。それにしても「高句麗国」のミサイル騒ぎでは、軍事的な脅威よりも、「計画通りになんか飛ぶわけがない」とか、「何処に飛んでいくかさっぱり分からない」という、まぁ云う事を聞かない子供の火遊びに対する懸念のようなものだった。実際の結果も竜頭蛇尾、或いは大山鳴動して・・・に終わった。ところが、先週のインドのミサイルの場合には、そんなものではなく、純粋に軍事的な心配を隣国や世界にもたらしたようだ。つまり「何処へ飛んでいくか?」という心配ではなかった。だからニュースショーでは、余り大きく取り上げなかったし、民草の間でも「高句麗国のミサイルもどき」のようには話題にならなかった。今回インドが打ち上げたのは、3段ロケットの「アグニ5」である。この「アグニ」は、射程が5千キロと、大陸間弾道ミサイル(ICBM)に匹敵する性能を持っているそうだ。インドでは2014年、つまり2年後までに実戦配備するのを目標とするとしている。これは、隣国のパキスタンはもとより、最近経済面でもアジア方面での覇権を狙って競い合っている中国の全土を射程に入れられるし、更には日本の東京もぎりぎりではあるが射程内に置ける。アグニとは、インド神話に出てくる神様の名前で、この神様は生まれ出るとすぐに両親を食い殺してしまったという、おどろおどろしい逸話を伴っている。火が持っているあらゆる属性の表象として信仰され、子孫繁栄と財産の増大というご利益もあるそうだ。高句麗国のノドンやテポドン(どうしても・・・鈍とか・・・曇を連想してしまう)、それにやっと100キロメートルほど昇って四散したと言われる、大いに名前負けしてしまった「銀河」に比べて、アグニは如何にも鋭利で怖そうだ。今や大国でありながらNPTには加盟していないインドと中国。何れ、アメリカとロシアと同じような構図をアジアで醸し出すのかもしれないが、お金がかかって剣呑な玩具遊びは、大概にしておいて貰いたいと思う。

2012.04.23

コメント(0)

-

マウンダー極小期とはなんだぁー?

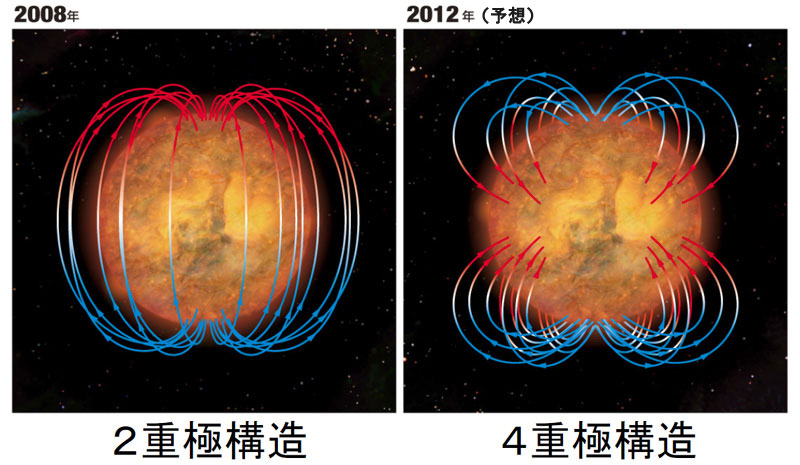

【4月21日(土曜日) 旧壬辰閏三月一日 壬子 先負 月齢29.5朔】昨日は二十四気の第六、「穀雨」。この時期の雨は激しくは降らない。しとしとと優しく降り注ぐ雨が、百穀物を潤し育てるというので穀雨。なるほど、最近は良く雨が降る。春の天気は周期的に変化するが、心持ちそれ以上に目まぐるしく天候が変わっているように思える。今年の暦には閏月が有って、今日は旧暦閏三月の朔日。新月である。ところで一昨日、東京天文台と理化学研究所の共同研究チームから、少し気になるニュースが飛び込んできた。太陽活動の変化に関するものだ。太陽の黒点の数が減少しつつあって、近い将来太陽磁場が四重磁極構造になる兆候が見られるというのだ。太陽にも地球と同様に、北極と南極がある。太陽の北極での磁場はこれまでマイナスであり、南極のそれはプラスであった。地球の北極は磁石のN極を引き付け、南極ではS極を引き付けるのと同じである。磁石には必ずN極とS極が対で現れ、これを「双極」というが、太陽でも長い間磁場は北極と南極で双極状態であった。ところがこの磁極は相互に入れ替わることがあり、地球でも北極と南極の磁極が転換する現象は、過去(といっても随分昔のことだが)に何度もあったことが知られている。太陽ではこの現象がほぼ11年周期で起こってきた。日本では我が母なる恒星太陽の謎を解明するために、2006年に太陽観測衛星を打ち上げた。その名も「ひので」。以来「ひので」は6年間にわたって、太陽を観測し続けている。その「ひので」による太陽両極域の磁場の観測によると、今年の1月には北極の磁場はほとんどゼロの状態に近づいていることが発見されたというのだ。これは、太陽北極磁場が間もなくマイナスからプラスに転じる兆候だ。ところが同じ時期、南極磁場には変化が見られず、相変わらず安定してプラスのままであることも分かった。そうなると、太陽の両極共にプラス極の状態になる訳で、その場合には釣り合いの維持上、太陽の赤道付近にマイナス極が二つ出来て、「四重磁極構造」になるということになる。これは世界に先駆けたわが「ひので」による大発見だそうだ。「それがどうした?」このところ太陽の極小期が長く続いたことや、太陽活動がこの前の11年周期に比べて低調に推移していること、更に加えて太陽の大局的磁場が四重極構造になる兆候が見つかったことは、太陽の内部で磁場を生み出すダイナモ(発電)機構に変動が生じていることを示している。だから再び、「それが何なのだ?」。実は17世紀半ばから18世紀にかけても、同じように黒点が少なくなる現象が起こっていた。発見したイギリスの天文学者Edward W. Maunderに因んで「マウンダー極小期」と呼ばれる。この時には、太陽活動の低迷期は1645年から1715年までの60年間にわたって続いたが、それと今回の太陽の様子が良く似ているのだそうだ。しつこいけれど、「それが一体何なのだ?」マウンダー極小期には、地球は寒冷期にあった(小氷期と呼ばれることもある)のだ。この時期ヨーロッパや北米など、地球の温帯地域では寒冷な気候が続いた。冬は厳寒となり、人々は真夏でも寒さに震えるような具合だったそうだ。わが国ではこの時期は江戸時代である。江戸時代は寒冷な気候であったことが知られている。天候不順や冷夏による飢饉も何度か起きている。太陽はこのところ黒点数が減少したり、11年周期が延びる傾向にあるなど、幾つかの異変が続いており、この状態が今後も継続したとすると、太陽はマウンダー極小期のような時期に入ったと考えられるのだそうだ。これは「ひので」の観測結果を解析している東京天文台などによる発表だ。そうなると地球はこれから寒い時期に入るのか?世間では地球温暖化が叫ばれて久しいというのに?・・・実は、太陽活動とわが地球の気候の相関については、まだ良く分かっていないことの方が多い。一言で太陽活動の変化といっても、それには様々な現象が伴う。それらがどのように、どの程度地球気候を変動させるかというのも不明な点の方が多い。だからマウンダー極小期の再来が、すぐに地球に寒冷な気候をもたらすことに繋がるかどうかは分からないのだ。それに20世紀以来、地球の気候には人間が及ぼす影響の方が大きくなっているのは良く知られている。太陽も地球も、なべて自然は「生きている」。21世紀になって我々は、「複雑なものを、複雑なものとして総体的に理解すること」の重要性を学び始めた。それによって「謙虚であること」の躾を自らに課すことの必要性を(これは未だ「全員が」とはいえないけれど)感じ始めている。太陽についてそれを知らせてくれるのは、日本人が打ち上げた「ひので」君である。営々と倦まずに観測を続け、律儀にデータを送り続ける我が「ひので」君の努力(?)を多としたい。今からちょうど一ヵ月後、日本の各地では(晴れていれば)金環食が見られる。日本の大部分の場所では中心食が観られる。東京では5月21日(月曜)の午前7時32分頃から、約5分間金環食状態を観ることができる。この前に東京(江戸)で金環食が観られたのは1839年(天保10年)、蛮社の獄が起きた年だ。つまり、高野長英が江戸で観たかもしれない金環食を173年後に我々が観られることになる。マウンダー極小期が再来するかもしれない太陽と、ひので君に思いを馳せながら観ることを楽しみにしよう。

2012.04.21

コメント(0)

-

マターナルRNAと女性皇統

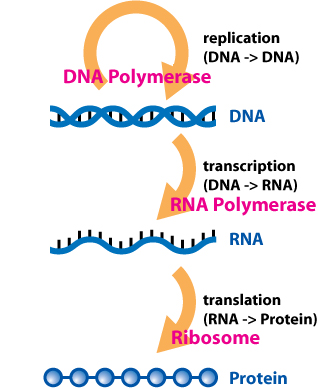

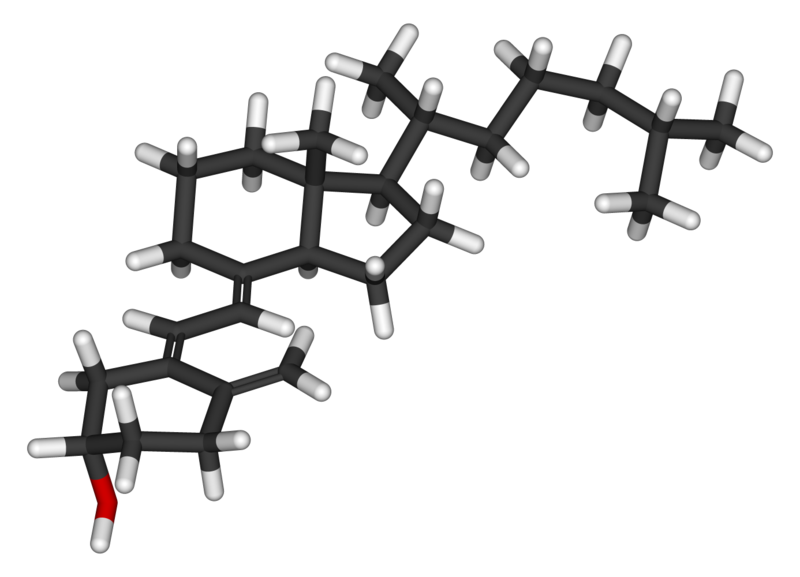

【2月23日(木曜日) 旧壬辰二月二日 甲寅 先負 月齢1.2】昨日は旧二月の朔日だった。旧暦でも二月になった。それかあらぬか、天候も少しだけ春の気配になった。外は冷たい雨が降っている。春の迎え雨になるのだろうか?福岡伸一さんの「動的平衡2」(2011・12月;木楽舎)を読んで、「マターナルRNA」(Maternal RNA)という言葉を知った。Maternalを日本語にすれば、「母の」、「母方の」、「母らしい」という意味だ。RNAは「リボ核酸」。だから「マターナルRNA」は「母方のリボ核酸」ということになる。※ 最近知ったが、「マターナルRNA」という名の核酸ドリンクというものが販売されているらしいが、それとここでの話とは関係が無い。生きとし生けるものの生命活動は、遺伝情報を保持しているDNA(デオキシリボ核酸)に依存している。元々一個の受精卵が、分裂を繰り返して分化していって、心臓ができ、骨ができ、血液や髪や手や足ができる。それらの情報は全てDNAに「書かれて」ある。DNAはいわば生命の設計図だ。DNAに「書かれて」ある情報は、具体的にはたんぱく質の合成処方だ。生き物の体の基本はたんぱく質だ。たんぱく質は体の構成要素であるだけではない。代謝など生体内の化学反応を起こさせる触媒として働くたんぱく質。抗原抗体反応を司り免疫機能を果たすたんぱく質。摂取した栄養の輸送や貯蔵などロジスティクスに携わるたんぱく質。そして、生体内の通信や情報伝達に関わるたんぱく質。・・・等々、生命の活動はたんぱく質の多様な活動に他ならない。そしてたんぱく質の材料になるのはアミノ酸だ。たんぱく質の種類は構成アミノ酸の数や組み合わせ方によって数千万にも及ぶ。しかしそれの構成材料になるアミノ酸はたった20種類である。この20種類のアミノ酸のどれをどう組み合わせて、どのたんぱく質を作るか。それを記述してあるのがDNAなのだ。つまり、このDNAの設計図は「静的」である。「どこで、いつ、どれくらい」という動的な情報は書かれていない。福岡さんはDNAを楽譜(スコア)に喩えている。なるほど、スコアはどのタイミングでどの楽器がどの音程を、どれほどの強さ、長さで演奏されるのかは書かれてあるけれども、それはあくまでも静的なものだ。スコアは楽器と演奏者と、そして指揮者を得て初めて動的なものとなり、音楽として響き渡る。DNAに書かれている情報がたんぱく質として実際に実現される時、DNAの情報→RNAに伝達(転写RNA)→伝達された情報を翻訳して実行(たんぱく質の産生)する、という現象が起きている。これは音楽になぞらえれば、例えばヴァイオリンのパートの演奏に相当する。各パートの楽器を組み合わせて交響曲を演奏するには、先ず全パートを網羅するスコアとしての表現が必要だ。更にはそれぞれの楽器の演奏の仕方を調整する必要がある。そのためには交響曲の場合、それぞれの楽器と演奏家とは別個に、指揮者の存在が必要となる。遺伝子の世界では、遺伝子A、B、Cのそれぞれの情報の発現順序やタイミングを決めてやる仕組みが存在しなければならないということである。いわばスコアである。ヒトとチンパンジーのゲノムの相違はたった1.23%だそうだ。逆に言えば両者で約99%ものゲノムは共通なのだ。ならば何故チンパンジーは時としてヒトになったりしないのか?これは同じ遺伝子であっても、それぞれの発現(活性化)の順序とタイミング、そして強さが、ヒトとチンパンジーでは異なるからだという。つまり同じベルリンフィルが同じベートーヴェンの第五交響曲のスコアで演奏しても、カラヤンが指揮する時とバーンステインが指揮する時には、それぞれに異なる音楽になるのと類似である。細胞の場合はこれよりドラスティックで、指揮者が変わるとヴァイオリンとオーボエの演奏順序が入れ替わったりもする。そして、この指揮者に相当する役割をマターナルRNAが果たしているのだという。このマターナルRNAは受精とは関係しない。女性の体内で卵細胞が形成された段階で、他の物質と共に卵細胞の環境として用意されているのだ。そして卵細胞が受精して受精卵になると、新たに作られたゲノムに対して、その上に有る各遺伝子の発現の仕方の引き鉄を引くのだ。つまり、マターナルRNAは、オーケストラを前に指揮棒の最初の一閃を与えるのである。かくしてチータはチータになり、決してターザンにはならない。ヒトも時としてチンパンジーになったりはしないのである。つまり、マターナルRNAは母親を通じてのみ娘へと継承されていく。そしてそれを受け継いだ娘は、新たに卵細胞環境を整え、更に次の世代のゲノムの発現をコントロールするのだ。母から娘に引き継がれていくという意味ではこれも遺伝子だといえる。但し受精によって父方のそれとシャッフルされる遺伝子ではない。マターナルRNAは、セントラルドグマにおけるように、DNA配列の変化を伴わない。つまり生き物は遺伝子変化に因らなくても変わり得るのだ。ダーウィン以後、遺伝子の突然変異によってのみ、生き物は変化(進化)するとされてきた。突然変異は本質的に無目的で、偶発的で、ランダム(全方位的)なものだ。だから、その後環境によって淘汰され、絞り込まれた結果が、現世生物なのだと。福岡さんは、それだけでは、セントバーナードとチワワの違いは説明できないという。どちらも遺伝子として見れば同じ犬だ。巨大なセントバーナードとチビのチワワの違いは、犬として共通に持っている各遺伝子が発現する順序、タイミング、そしてその強度が変化する事によって理解できる。それをコントロールしているのは、マターナルRNAを含む卵細胞環境なのだと。つまり生物の多様性とそれによる生命の柔軟性は、そして個体の側から言えば「個性」は、母から娘への卵細胞環境の継承の結果なのだ。生命のもう一つの「歴史」は、女性の歴史でもある。長々と書いてきたが、さてこれからが今回のブログの本題だ。家系というものがあって、これは男子、それも長男によって継承されることになっているのは多くの国で共通である。男の本性は環境への挑戦と変革だ(だった)。それが目指すところは、権威と権力だ(だった)。そして権威と権力のもたらすものは、富と豊かさである。この最後の成果物は、生活の安寧を与えるものだから、「功労者」としての男を軸に「家」と言うものの系図が描かれて来たのかも知れない。しかし今では昔とは状況が変わってきている。最早「競い合い、奪い獲って、我が物にする」という風潮はかつてほど賞賛を集めない。環境に対しても、「開発」つまり挑戦や変革よりも、保全や継承の方が重んじられる時代だ。外交や政治の世界でも、かつての挑戦力や強い指導力よりも、きめ細かい合意と調整の才の方が重視される。昔流の「男らしい」政治家などに目にかかるのはもう難しい。文明の成熟につれて、社会全体は概して「女性化」しつつあるようだ。今や挑戦と変革よりも調和と保全、そして継承だ。「調和、保全、継承」は、本来男性より女性に備わっている資質である。そうなると、この際家系というものも母系を中心に見直した方が良いのかもしれない。上に述べたように、遺伝の世界でもDNAの継承においては男女互角。遺伝子の発現に際しては男の出る幕は無いのだから。今日東宮殿下が誕生日を迎えられた。東宮は52歳におなりだそうだ。東宮家には男の子がいらっしゃらない。それで女性皇統の話題がそろそろ活発化しようとしている。先ずは皇族の女子が結婚しても皇籍を離脱しないようにする辺りから議論が始まるようだ。私は第一次ベビーブーマーの片割れとして、学生時代はよく「運動」していた。その「運動」の中では「帝国主義」の象徴としての天皇制に反対する部分もあった。しかし段々「大人」になって来て、日本人には皇室という存在が必要だと宗旨替えをした。日本人には確たる「軸」が無い。キリスト教やイスラム教のような「国教」を持っていない。これは一面幸いな事でもある。しかし、「日本人」としての倫理観や帰属意識、易しく言えば「国をいとおしむ心」、つまり「軸」を共通して持つには、やはり天皇制はあった方が良いと、今では思っているのだ。その皇統の継承が危うくなりそうだというので、議論が萌芽しようとしている。その際には女性の皇統継承もむしろ積極的な意味で考慮するほうが良いと私は思う。女性天皇は日本の歴史では前例の無い事ではない。推古天皇を始めとして既に10代8人おわしましたのだ(いずれも男系女性天皇ではあるが)。それに何より最新の遺伝学においても、科学的根拠は用意されつつあるのだから。(註)語彙の理解をはっきりさせるために:【ゲノム】=ヒトならヒト、チンパンジーならチンパンジーたらしめている遺伝子の総和。発見に至る歴史的経緯で染色体と呼ばれることもある。【遺伝子】=たんぱく質合成に関する情報が書き込まれている単位でゲノム上にある。ゲノム上の遺伝子の位置を示したものは遺伝子地図と呼ばれる。遺伝子は全ての生物においてDNA上に塩基配列の組み合わせとしてコード化(=記述)されている。【DNA】=遺伝子情報を担う物質。デオキシリボース(五炭糖)と燐酸、塩基からなる、二重ラセン構造の物質である。塩基はA=アデニン、G=グアシン、C=シトシン、T=チミンの4種類である。遺伝情報(たんぱく質製造処方)はこの4種類の塩基の配列の仕方によってコード(記述)されている。

2012.02.23

コメント(1)

-

立春大吉

【2月4日(土曜日) 旧壬辰一月十三日 乙未 先勝 月齢11.8 立春】 今日は立春。 部屋を掃除して昨晩撒いた炒り豆を見つけて、拾って思わず口に運んでしまう・・・なんて方もいらっしゃるかも知れない。(私はそうだった。思いがけず見つけた炒り豆は何故か格別美味しいのだ。) 今では節分の行事は2月にしか行われないが、昔は四季の節分ごとに行われていた。節分は元来、「立」を冠する節気、つまり立春、立夏、立秋、立冬の、それぞれの日の前日の事を言う。 昔の人は季節が移り変わる刹那には邪気(つまり表象としては「鬼」ですな)が漂い出してくると信じていた。それで、各節分の日の夜には宮中では邪気祓えの行事が行われていたのだ。その内に、特に立春の前日の節分会が他を圧して民草の間に流布し、定着して行き、節分と言えば2月の行事になった。 節分には「柊鰯」といって、ヒイラギの枝にイワシの頭をさして門口に飾ったり、「鬼打ち豆」を投げたりするが、これらも元々は宮中行事での仕来りに由来する。昔は豆に限らず、米やかち栗など所謂五穀なども用いられ、更には炭なども撒かれていたようだ。炭などを撒かれたら、鬼はいよいよ迷惑しただろうと思う。 宮中の行事が、時代が下るにつれて民草の間に広がっていく例はひな祭りなどにも見られるが、節分の邪気(鬼)祓えの行事も室町時代の頃から徐々に民間に広まっていったらしい。能や茶の湯など、日本の伝統文化の多くは室町時代にその起源を持っているものが数多くある事を思えば、室町時代というのは中々大したものだと思う。 ところで、春の節分に豆を撒いて鬼を祓い、福を迎え入れる行事は、実は日本固有のものだというのは意外である。中国や他の国では節分に特別な行事を執り行う習慣は無いのだ。わが国の伝統習慣の多くが中国に由来するものである事を思えば、日本だけにしか無い豆撒きというのは、少し偉そうに見えてくる。 節分は日本だけの行事だが、立春の方は中国など幾つかの国ではお祝いの行事が行われている。立春を祝うのは概して冬の長い北国方面で盛んなようで、冬が漸く峠を迎え、季節が春に向かい始める喜びを思いやると、この日を祝いたくなる気持ちは大いに肯える。 太陰太陽暦では、「立春正月」といって、この日が旧暦の元旦になる年がある。太陰暦では新月(朔)の日に暦の月が改まる。月齢の周期は約29日だから、太陽暦である「立春」(太陽の黄経が315度)との相関は年々ずれていく。今年の場合には立春は旧暦の一月十三日だが、およそ30年毎に旧正月元旦が立春と重なる事が起きるのだ。これを立春正月又は「朔旦立春」といい、最近では1954(昭和29)年と1992(平成4)年がそうであった。因みに次の「朔旦立春」の年は2038年、今から26年後のことだ。 立春にはそういう特別な意味も付随する。この日が丁度元旦にならなくても、立春は「正月節」にあるため、旧暦でも新暦でも、お正月以来の初々しくお目出度い雰囲気が少しは残っている頃だ。そういう事情もあって、他の三つの「節分」の行事は廃れてしまったけれど、2月の節分だけは、年中行事として今に残るようになったのかもしれない。 禅寺では、立春の早朝に山門に「立春大吉」と書いた札を貼ってこの日を寿ぐことが行われる。中国では、北京など北方地域で、立春の日に春餅(チュン・ビン)を食べる習慣がある。さてこの春餅、小麦粉を水に溶いて、丸く薄くクレープのように焼いたのを油で炒めたものだ。これに色々な料理を包んで、ちょうど北京ダックを食べる時と同じようにして食べるのだ。 人数に応じた枚数の春餅を用意し、後は皆でテーブルについで色々料理を選びながら、自分でそれらを包んで食べる。春を待つ北国の人々の喜びが感じられるではないか。それより何より美味しそうだ。 中国では北京などに春餅専門店もあり、立春の日にはそういう店は随分混雑するそうだ。私自身は未だ見つけていないけれど、日本でも、東京や横浜、それに神戸などには、春餅を出す店がきっとあるはずだ。いつか何人かで連れ立って是非行ってみたいと思う。 さて、立春といっても「今日から春」ではない。逆に今は一番寒い頃だ。これから、「雪や氷が融け出して、降るものも雪から雨に代る頃」の雨水、「土中に冬篭りしていた虫などが、土を啓(ひら)いて外に出てくる頃」の啓蟄と、徐々に季節は進んでいく。 世の中はまだまだ乾燥して寒い日が続くし、インフルエンザも大流行中である。方々にはくれぐれもお気をつけられて、ご自愛の上、春に向われるようお祈り申し上げたい。

2012.02.04

コメント(4)

-

男子厨房に・・・

【1月23日(月曜日) 旧壬辰一月一日 癸未 先勝 月齢29.4 朔】 今日の月は朔、つまり新月である。 と、いうことは旧暦(太陰暦)では新しい月の初日で、つまりは旧一月一日。お正月元旦であるわけだ。お隣の中国では未だに太陰暦で一年の最初を寿ぐのが主流である。この時期かの国では、郷里で一族郎党が集まって新年を祝うというので、民族の大移動が現出する。日本では年の初めを太陽暦で祝うようになって最早久しい。遡れば明治政府の力ずくの欧化・開明化の賜物である。旧正月のこの日、関東太平洋岸でも夕刻から雪の予報が出ているが、さてどうなることやら。最近の天気予報は悲観的に傾くようで、殊更に悪天候を予報しがちである。後で大雨や大吹雪になって予報の甘さが批判されるより、少し大げさに言っておいて結果大したことが無ければ、揶揄はされても非難は免れる。背後にそういう計算があるとすれば、このごろの政府・政治家と同じで天気予報までがポピュリズムに堕している事になる。ところで閑話休題。「男子厨房に入らず」という言葉がある。料理を作るのが好きな私には、この言葉が以前から気になっていた。この言葉、「男子たるもの、台所などに立って料理の如き瑣末事にかまけていないで、須く天下国家の事に衝るべし」という意味合いがある。料理などは所詮女子、小人の携わるべき雑事である。少なくとも普通はそういうニュアンスで語られ、聞き取られる。つまりは、封建時代の男尊女卑の思想なのだ。そう思われている。調べてみたらこの言葉は、中国の孟子の言葉で、君子の道を説いているのだという。孟子の原文は、「君子之於禽獸也、見其生、不忍見其死、聞其聲、不忍食其肉、是以君子遠庖廚也」である。つまりは、「鳥や獣が生きているところを目にすれば、その死を見るに偲び難い思いを抱く。その声を聞けば、その肉を喰うに忸怩たる気持ちが起きる。よって君子たるもの厨房には近づかない方が良い。」と、こういう意味が本来らしい。昔の中国の厨房はまた、鳥や獣の屠殺場でもあったのだ。君子は民草の上に立ち、彼らを統べる存在だ。彼が命令を出せば、人々はそれに従う。それが、民草の大事な生きる糧でもある鳥獣を哀れんで私の情に駆られ、よしんば屠殺を禁じたり、食肉の売買を差し止めたりするようなことがあっては、正しい政道が覚束ない・・・なるほど。わが国でも綱吉公はそこで誤って悪法を発したわけだ。しかしこの言葉、随分身勝手な感じもする。考えてみれば、この言葉の主語が「君子」であり、後世では「男子」であるところに、違和感の理由があるようだ。鳥や獣の肉のみならず、食材の大半は自然にあるがままでは我々の食には適さない。獣は屠らなくてはならず、鳥は縊らねばならず、魚も捌かねばならない。穀類や芋類だって、刈り取り、皮を剥き、切り刻まねばならない。その上で火にかけて調理しなければならないのだ。それを、大局を失わないために、君子や男子らは、自らはそういう現場を遠ざかり避けて通るべし、というのだ。なんだかムシの良い話だ。細部の現実に直面しないままに、或いは見もしないままに大局を論じて恥じないところは、わが国の政治家や高級官僚の悪癖である。これは昨年の3・11以来、災害処理や原発事故対策に際して我々が親しく目のあたりにしたところだ。被災地のみならず沖縄の人たちも同じ理由で怒っていらっしゃる。人間は自然を改変し、自然の恵みを蚕食しつつ生きてきたし、これからも生き延びていかなければならない存在である。牛肉を戴くには牛を屠らなければならない。食肉牛を屠殺場に連れて行く時には、命の終焉を察知した牛は哀しげに鳴くそうだ。君子たるものそれを見ずして、哀切の咆哮を聞かずして、大局を得る事はできないだろう。事ほど左様に、人間は他の一切の犠牲の上に在るものだし、これは同じ人間同士の中においても同じである。そう考えると、むしろ「君子は厨房に入るべし」であろうと、私は思う。何れにしろ老孟思想のお蔭で、それとわが国の戦国時代以降の男尊女卑の考え方も相俟って、第二次世界大戦の頃までは、厨房の地位は低かったようである。そこで働く主にご婦人のみならず、料理人の地位も低く、一個の男子が料理人になるのは、武家の男子が商人に身を窶すよりもはるかに身を堕すことだと看做されていた。わが国で最も格式があるとされた帝国ホテルにおいてすら、創業時の経営陣やスタッフの記録はあっても、厨房関係についてはほとんど記録が無く、初代の料理長の名前すら記録されていなかったそうだ。文字通り「男子厨房に入らず」だったわけだ。然し、時代をもっと遡って平安時代にまで行けば、光考天皇(第58代:830~887)がおわします。この方は手ずから大いに料理を好まれたようで、彼の炊事好きの所為でお住まいの部屋の辺りが煤で真っ黒になっていたため、「黒戸の宮」と呼ばれたそうだ。この天皇が百人一首に遺した御歌、 「君がため 春の野に出でて若菜摘む 我が衣手に雪は降りつつ」は、ひょっとしたら春未だ浅き野面に出て、「今日は一つ美味しいおひたしでも拵えてやろう」とセリかナズナでもお摘みになっている時にでもお詠みになった歌かもしれない。この頃には君子でも男子でも、厨房に入っても恥ずるところ一向に無かったのだろう。光考天皇は藤原山蔭に命じて「四條流庖丁道」を編ませていらっしゃる。これは、饗応饗膳の作法や料理法を体系化したもので、今も日本料理の流派として受け継がれているのだ。つまりは、「男子は須く厨房に入るべし。」そして、「君子は身を以って小局を経ずして、大局を吹聴するを得ず。」なのだ。

2012.01.23

コメント(3)

-

12月あれこれ

【12月6日(火曜日) 旧十一月十二日 乙未 仏滅 月齢10.9】いよいよ今年も押し詰まってきた。12月、旧名「師走」である。年の瀬を迎えて、日頃悠揚迫らぬお坊さんもあたふたと駆け出す。尊師まで走る、というので師走。12月には、他の呼び方も沢山あって、例えば、黄冬、弟月、親子月、限月、暮来月、建丑月、極月、春待月、氷月、暮歳、臘月、・・・などなど。「限月」や「極月」などは、年の終わりを迎えて慌しい感じが如何にもでている。「臘月」は十二月の戌の日に行われる祖先や、神々を祀るお祭りで祭祀(臘)から来ている名前である。この臘月の頃に咲く、香りの良い花が「臘梅=ロウバイ」だ。私の住まい最寄の私鉄線の終点近くには、ロウバイの名所があるが、わざわざ電車に乗って其処まで出向かなくても、ロウバイはお寺の境内などに植えられている。私の家から歩いていけるお寺にも、小ぶりながらロウバイ林がある。季節が来ると甘い、それでいて透明感のある香りが漂ってくるので、すぐにそれと知れる。但し、この場合の臘月とは旧暦の話である。今年、旧暦の十二月は12月25日、クリスマスに朔(一日)を迎える。ロウバイの黄色い半透明の花と香りを楽しめるのは、やはり来年のお正月過ぎになる訳だ。 さて、英語で12月はDecember。ところがDec-というのはラテン語で「10」という意味だ。ボッカチオの「デカメロン(Decameron)=10日物語」や、「デシリットル(decilitter)=10分の1リットル」などでも分かる。これがどうして10月でなくて12月の名称なのか? 実は、ヨーロッパで昔使われていた暦(ローマ暦)では、「春分正月」といって、3月が1年の始まりだったせいなのだ。3月から数えて10番目は12月。それで「10番目の月」というのでDecemberという訳である。 同じ理由で、9月(September)のSept-は「7」、10月(October)のOct-は「8」、11月(November)のNov-は「9」という意味になる。フランス語やイタリア語をなど、ラテン語系の言葉をご存知の方には、数詞などを思い出していただければ良い。英語でもOctopus(タコ=足8本ある)、やOctave(オクターヴ=ドからドまで8音階)などの言葉にその例が見られる。じゃぁその他の月の名前はどうかというと、多くはローマ神話の神様の名前に因んでいる。3月(Mars)はマルス神、6月(June)はユノス神など・・・。ところが、7月(July)は、ジュリアス・シーザー(ユリウス・カエサル)が自分で付けた名前なのだ。彼は時の権力者として、それまでのローマ暦を改めユリウス暦を使うことに決めた際、ちゃっかり自分の名前を月名にしてしまった。もう一つ、8月(August)も、後のローマ皇帝オーガスタス(アウグストス)が、それまでに分かっていたユリウス暦の不備を修正した際に、自分の名前を付けてしまった。当時(紀元前の話だ)の権力者は、暦に名を残すことで自分の名誉と権力を誇示しようとした訳だ。暦は洋の東西を問わず、皇帝や王、宗教の主催者にとって、権力と権威の象徴だったのだ。今世界中で(日本でも)広く使われているのはグレゴリオ暦だが、これは16世紀に、ローマ教皇グレゴリウス13世が、ユリウス暦を改定する形で制定した。ところが彼には自分の名前を付ける月名が最早残っていなかったのはお気の毒であった!さて、今日は「シンフォニー記念日」でもある。大正3年(1914年)の12月6日に、ベルリンから帰りの山田耕作が「勝鬨(かちどき)と平和」という交響曲を発表した日である。初めての日本人作曲によるシンフォニーで、折から勃発した第一次世界大戦に触発されて作曲したのだそうだ。12月には、多くのコンサートが開かれるが、何といっても人気があるのは「第九(合唱付き)」だ。私の親しい高校同期生であるK君も、テノール歌手として、今年も「ウィーン岐阜合唱団」の年末公演で「Freude(フロイデ)♪・・・!」と唄う予定でいる。「年末の第九」は戦後、今のN饗(NHK交響楽団)によって日本に定着した「習慣」らしい。本国ドイツでも、ライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団などが、やはり「年末の第九」を(それも大晦日に!)第九を演奏している。日本での第九の初演は大正時代にまで遡るようで、それ以降数あるシンフォニーの中でも、日本人の人気ナンバーの一つとなってきた。太平洋戦争での敗北後、演奏収入が減ってしまった交響楽団の演奏者たちが、年の瀬になって、「何とかしないと干上がっちゃうよ。そうだ、年末にコンサートをやるか!」ということになり、「必ず客が入る曲」ということで、第九をプログラムに入れたのだそうだ。「第九」第4楽章の、管弦楽演奏による前楽章の回想を遮るようにして、叙唱「歓喜の歌」が始まる。それがやがて大合唱へと移行していく間に、徐々に醸し出される高揚感は、去り行く年の苦労を忘れ、希望に満ちて新しい年を迎えようとする気分にぴったりくる。ところで私は、1989年クリスマスの「ベルリンの壁崩壊記念コンサート」で、レナード・バーンスタインの指揮した第九のライブ演奏のCDを持っていた。ドイツで買ったものだ。東ドイツと西ドイツ、それに第二次世界大戦の連合国であった、英国、アメリカ、そしてロシアの、オーケストラと合唱団の合同大集団による演奏である。この時、最後の「合唱」では、歌詞の「Freude(歓喜)」を「Freiheit(自由)」に置き換えて唄われていた。遅いテンポで演奏する傾向のあるバーンスタインの第九は、荘厳で力強く、まさに当時のドイツの人々の気持ちにぴったりだった。しかしこのCD、いつの間にか無くなってしまった。無知で愚かな家人が、余りに膨れあがった私の書棚を一掃しようと、狼藉の限りを尽くした際に、あろうことかこのCDを売り飛ばしてしまったのだ。しかも、あのBook Offに!あのCDには、記念としてベルリンの壁の石のカケラも入っていたのに! とはいいながら、私にとっての年末はむしろ第九よりゴールドベルグ(ゴルトベルク)変奏曲である。これはグレン・グールドによる演奏が有名だ。 中々長大な曲で、アリアから始まって変奏曲が30続き、そして最後に又アリアで終わる。全曲を原譜通りに演奏すると、演奏時間は1時間を超えるのだ。 東京で会社勤めを始めてから暫くして、私はこの曲に出会った。東京文化会館の小ホールである。J.S.バッハの演奏家として著名な小林道夫さんによるチェンバロ演奏だった。東京文化会館の小ホールの音の響きは素晴らしい(と私は思っている)。椅子に座って、この曲を聴いていると、年末の巷の喧騒など遥か遠く、静まり返った会場内にチェンバロの響きが身内に粛々と沁み通ってくる。以来私はこの曲に魅せられて、毎年年末になると上野の森まで聴きに行ったものだ。小林道夫さんは、1972年以来ゴールドベルグ変奏曲の演奏会を続けていらしたそうだ。1933年生まれだそうだから、既に喜寿を越していらっしゃる。最近でも未だゴールドベルグを演奏されているのだろうか? このところ、若手ヴァイオリニストによるバッハとイザイ、女性声楽家のリサイタルと、短期間に続けて音楽と接する機会を得た。どちらも友人関係の賜物である。日頃の次元の低さから救われた一時であったが、こうなるとゴールドベルグにも再会したくなる。然しながら、小林道夫さんに繋がるご縁は、未だ見出せないでいる。

2011.12.06

コメント(1)

-

面白い恋人

【11月29日(火曜日) 旧十一月五日 戊子 先負 月齢3.9】今日は、明治帝国憲法の初の国会が開かれた日だ。それで、「議会開設記念日」。明治23年(1890年)のことだ。明治天皇の勅により、国会議事堂の建設が計画されたが、予算が足りなくて取り敢えず仮の議事堂が麹町区内幸町、今の経済産業省の庁舎がある場所に建設された。この建物は明治23年11月24日に竣工し、翌日(!)の国会の召集にやっと間に合った。それから5日後の今日に第一回帝国議会が開催されたのである。ところが年が明けて早々に(1月20日)漏電による火事で燃えてしまった。その後議事堂は何度も建てられ、何度も焼けて、現在の場所に現在の形で完成したのは昭和11年(1936年)11月のことである。今日は又「肉の日」でもある。毎月29日は「ニク」に引っ掛けた洒落で「肉の日」なんだそうだ。その中でも今月は「いい(11)肉」だというので、九州は宮崎県の「より良き宮崎牛対策協議会」が「いい肉の日」と定めたのだそうだ。「良い肉」といえば、宮崎牛だけでなく、「松坂牛」や「神戸牛」、それに我が郷里岐阜の自慢「飛騨牛」など、全国各地にあるのだが、九州の人は流石にやることが早い。これも、前の「そのまんま東」知事の功績であろうか。語呂合わせといえば、29日は「服」とも通じる。それで、今日は「いい服の日」でもあるそうだ。更には、近江は彦根の井伊家では、世間ではとかく評判の悪かった井伊直弼の業績を偲び、これを正しく喧伝しようというので、この日を「井伊普及の日」、又は「井伊不朽の日」として、内々で祝っているそうだ。(嘘です。)一方茨城の水戸徳川家では、この日は「井伊腐朽の日」だそうである。(これも嘘)

2011.11.29

コメント(0)

-

小雪とぶりシャブとネルソン・デミル

【11月24日(木曜日) 旧十月二十九日 癸未 友引 月齢28.3】昨日(23日)、勤労感謝の日は二十四気の「小雪」だった。春分を基点とする太陽の黄経は「小雪」のこの日240°となった。暦には、二十四気を更に三分割する「七十二候」がある。二十四気は、約15日間を区切りとするものだが、これでは未だ農作業の指標としてはきめが粗いというので、七十二候では更にこれを三分割して約5日間の単位で季節の移り変わりを細かく表しているのだ。小雪の七十二候は、初候が、「虹蔵不見」 = そろそろ虹を見かけなくなる。次候は、「朔風払葉」 = 北風が木の葉を払い除ける。そして末候は、「橘始黄」 = 橘の葉が黄葉し始める。となっている。昔の人は、ずいぶん細かく自然を観察しながら、農作業や普段の生活を営んでいたものだと、いつも関心する。今年は梅雨の頃から、寒・暖・暑が目まぐるしく入れ替わる日が多かった印象があるが、それでもやはりもう冬への歩みは愈々着実なものになってきたようだ。小雪の次の二十四気は「大雪」だ。今年は12月7日(水曜日)が大雪の日に当たる。大雪を迎えると、雪が激しく降り始め、南天の実が赤く色づき、ブリが旬を迎え、そして熊が冬眠に入る頃だそうだ。そろそろ鍋料理が恋しくなる頃でもある。旬のブリの薄めに削いだ切り身を、だし汁でしゃぶしゃぶして水菜と共に戴く、「ブリしゃぶ」は、うーん、こたえられませんな!・・・それでも、後二週間ほどの大雪まで、我慢しよう。因みに、ポン酢には大根おろしと共に柚子胡椒を入れると、更に美味しい!【閑話休題】最近ネルソン・デミルの「ゲートハウス」(講談社文庫;上・下)を読んでいる。これは、「ゴールド・コースト」の十年後の続編として書かれた長編だ。彼の小説は、登場人物の会話が如何にも面白く、翻訳本を読んでいて、「こんな当意即妙、ウィットに富んだ表現は、原文ではどうなっているのだろう?」と読みながらよく気になる。それで、以前たまたま書店で見つけた、彼の「アップ・カントリー」のペーパーバックを買ってきて読もうとしてみたが、そろそろ錆付いてきている我が英語力では、のべつ辞書を引かなければならないことにめげたのと、たまたま「アップ・カントリー」は、ベトナム戦争後の北ベトナムを舞台とした、比較的シリアスな内容だったので、途中で止まったままになっている。それで、「ゴールド・コースト」に近い傾向にある(と、私が思っている)「プラム・アイランド」か、今読んでいる「ゲートハウス」をオリジナルで読んでみたいと思っている。但し私の場合小説を読む時間は、殆ど乗り物の中か、夜就寝前の布団の中なので、ペーパーバックであるのが必須条件である。向こうのあの巨大で分厚いハードカバーは、持ち運ぶのが大変だし、布団の中では重くてすぐに眠ってしまう。若し首尾よくどちらかのペーパーバックが見つかれば、予てより気になっている「英語の文章での男女の表現の違い」に関する私なりの知見をこのブログでご披露しようと思っているが、・・・・さていつになることやら。

2011.11.24

コメント(1)

-

お酉様の心配と旧暦ライフ

【11月15日(火曜日) 旧十月二十日 甲戌 大安 月齢19.3】今日は寒い!北海道では雪だそうだ。予報だと関東北部、甲信越の山沿いでも雪になるらしい。今回の寒気の「底」は今週の木曜だそうだから、この寒気、暫く続くらしい。考えてみれば、いや考えるまでもなく、もう既に11月の中旬なのだから、これくらい寒くても、北の方から雪の便りがあっても不思議ではない。むしろ当たり前なのだ。しかし、今年は天候も乱調傾向が続き、ついこの間まで暑かったし、そう思っていたら急に寒くなったり・・・、を繰り返してきた。我々も「季節の流れ」への感覚が変調をきたし、雪の便りを聞くと「え、もう?!」と驚いてしまう。今年は世界の方々で地震災害が起こっているし、タイでは緩慢なる洪水被害だ。自然のみならず、政治も経済もどうも世界中で乱調気味である。なんだか地球の変調が、その表面にへばりついて暮らす我々人間どもの心理状態にも、影響を及ぼしているような気がしてくる。「地震の前には、家鼠が逃げ出す。モグラが地上に出てくる。冬眠中のヘビが目覚めて出てくる。鯰が騒ぐ。・・・・」、「低気圧が近付くと、頭が痛くなる。」・・・・など。生き物はその生理や感覚に自然の影響を受けている。それと同様に、3・11に代表される今年の自然の変調に人間の心理状態が影響されて、中東の幾つもの国では政変が起こり、欧州では財政不安が進行し、為替は歴史的円高になり、ビン・ラーディンもカダフィも殺された。・・・思い過ごしだろうか?さて、昨日(11月14日)は二の酉だった。方々の「オオトリ」神社の近くでは、熊手を持って歩いている人を見かけた方も多かろうと思う。ところが、昨日は旧暦では十月十九日、つまり月名は「神無月」だ。神無月の間は全国の神様達は、出雲に集結なさって全国大会を開催していらっしゃる。つまり、津々浦々の「オオトリ」神社には(出雲の国のそれは除いて)神様はいらっしゃらないのだ!神様ご不在の神社に参詣して熊手を戴いても、果たしてご利益はあるのだろうか?今年の一の酉(11月2日)も、旧暦では神無月だったから同様である。今年は三の酉(11月26日)がやっと旧十一月二日だから、神様はそれぞれの神社にご帰還になっていらっしゃる。まぁ、神様のことだから、肝心な要事があるときには、出雲の全国大会を抜け出しワープでもなさって、超高速で「日帰りご帰還」をなさっているのかも知れない。折角「酉の日詣り」をなさった方々の為にも、そうであると思いたい。最近は、日本人の間に一種「懐旧趣味」が流行しているようだ。東京でも「ヤネセン」などと言って、都心の盛り場ではなく、谷中、根津、千駄ヶ谷といった江戸情緒(?)が残る下町が人気を集めているし、全国的にも「歴女」といって、色々な歴史に因む場所を訪れたり、古美術や和太鼓、能などの古典芸能を趣味にしたりする人が増えている。また、論語の素読をする集まりや、句会などがこういう人たちの人気を集めてもいる。これも、地球の「変調」が人心に影響しているのだろうか?そう言えば「歴女」とはいうけれど、「歴男」とは聞かない。やはり、男性より女性の方が、自然の営みに、ひいては「変調」にも敏感なのかもしれない。「キューレキアン」という言葉を最近耳にした。これは「旧暦アン」、つまり現行の太陽暦(新暦)ではなく、太陰暦による様々な行事やしきたりを再認識して、それらを日常の生活に活かしていこうとする人たちのことを言うそうだ。「旧暦アン」達は、「干支」や「六輝」に因んだ暦日に基づいて(六輝は太陰暦とは本来無縁であるが)、「庚申待ち」や、以前にこのブログにも書いた「亥の子祭」など、昔ながらのしきたりを復活・実践したりしているそうだ。基本は「月齢を生活のリズムにする」ということらしい。確かに、農作業は太陽の運行に大きく左右されるものだが、漁業や林業、そして生き物の体調などはむしろ月の影響をより大きく受けているから、月の満ち欠けに従った生き方は、より「自然」かもしれない。旧暦に即した行事などを尊重するということは、「温故知新」の実践だともいえる。それにしても、そういう生活を「旧暦ライフ」と、正統日本語ではなく、英語との合成語で呼んでいるところは、なんとなく可笑しい。ところで、11月の旧月名は、「霜月」がよく知られているが、これが唯一というわけではない。他にも約十種類もの別名が有るのだ。思いつくままに並べてみると、先ず「神帰月」という分かり易い名前がある。かと思えば「建子月」、「辜月」、「天正月」、「竜潜月」など、由来を調べてみたくなる名前がある。そして「霜降月」、「雪待月」、「雪見月」という、今の季節らしい名前がある。更には「陽復月」という、12月にある冬至を先取りしたような名前もあるのだ。これらの名前が、俳句などの世界を始めとして「旧暦アン」によって、徐々に思い出されていくようになれば、特に「旧暦アン」ではない私も嬉しい。それに旧暦で酉の市をやっていれば、神様達に「超高速日帰り帰郷」を強いることも無かったろう。ところで、この「旧暦ライフ」を、醸造酒の製造に際して採用する醸造家が最近増えているのだそうだ。醸造酒を造るのには、酵母菌によるアルコール発酵が重要な過程を占めている。日本酒でも、ビール、焼酎、泡盛でも、ワイン(葡萄酒)でも、酵母菌の働きによって美酒を得られる点では同じだ。酵母菌も、わが生物界の三大分野(動物界、植物界、菌界)の一角を占める生き物であるから、われわれと同様月の影響を大きく受けているに違いない。だから、ワインの場合だと、「ぶどうの収穫」、「酵素による細胞内発酵」、「酵母によるアルコール発酵」、「ろ過」、「タンク熟成」、「瓶詰め」などの工程の節目々を月齢に従って(つまり旧暦ライフによって)行うのは、自然の摂理に適っているのかもしれないと思う。明後日(17日)にボージョレ・ヌーボーの解禁日を迎える。この解禁日は、全世界共通に11月の第三木曜日と定められている。明後日はボージョレの新酒を戴いて、今年のぶどう酵母菌たちが自然の変調を受けたか、或いは何事もなく無事だったか、ご自身の舌で確認されてみるのも一興かもしれない。

2011.11.15

コメント(0)

-

十円玉が還暦

【11月7日(月曜日) 旧十月十二日 丙寅 先負口 月齢11.2】私には財布の中の小銭の持ち方に、ルールがある。硬貨は、一つ上位の硬貨の価額以上に持たない、というものだ。つまり一円玉は4枚まで、五円玉なら1枚、十円玉なら4枚まで・・・を小銭入れの中で存在を許しているのだ。五百円玉は2枚あっても、まぁ許せるが、それでも3枚になると何となく心が落ち着かなくなる。最近はスーパーやコンビニでは内税になっていて、レジでチェックアウトの時に端数を見て、例えば○△27円と出ると、そのまま小銭入れの中から出せれば良し。無ければ32円と出して五円玉のお釣りを貰う。十円玉が足りなければ、52円とか102円とか、その時は小銭入れの中身に応じて臨機応変に対処する。いずれにしても上記のルールに合致させておくのが条件なのだ。書籍の表示値段はおしなべて外税なので、何冊か一度に買った際には、合計金額を暗算して1.05を乗じる。それから小銭入れの中身を見て、上記のルールに従って「小銭の支払い方作戦」を立てる。作戦はレジで自分の順番が来るまでに完遂させるのがノルマだから、時に中々頭を使う。動作も素早くなければならない。一連の過程が円滑に流れるように進んで、小銭入れの中が従前よりすっきりすれば、それで結構良い気分になれる。逆に、もたもたして、レジのお兄ちゃん(お姉ちゃんやオバさんの時もある)を待たせることになったり、一円玉が小銭入れの奥に隠れていて、結果的に上のルールを完遂できなかったりすると不愉快になる。最悪なのは、折角上の作戦で臨んだのに、「細かくなって済みません」などと、このルールをレジのお兄ちゃん(お姉ちゃんやオバさんの場合もある)によって崩された時だ。こういう店には暫く行きたくなくなるし、行っても同じレジは避ける。今まで記憶にある限り、同じルールを踏襲してきたが、最近では「ボケ防止対策」としても意識している。現在日本では6種類の硬貨が発行されている。五百円玉と百円玉は、小銭入れの中でも別格に見える。五十円玉は何となく中途半端で小賢しい。五円玉は強いアイデンティティに欠けるし、一円玉は如何にも群れたがっている下っ端という感じだ。その点十円玉は、硬貨としての使命を一身に担って、営々とその責務を果たしている雰囲気がある。あの赤銅色(本当は材料名は青銅というらしいが)に、「エライ!」と声をかけてやりたくなる。その十円玉は今年還暦だそうだ。十円玉は1951年(昭和26年)に、初めて発行されたのだ。あの、リボンで結わえた木の枝が「10」の文字を抱いていて、裏には宇治の平等院、というデザインは以来今日まで変わっていない。(因みに、法律上では硬貨のどちらが裏か表かは規定されていないそうだ。)あの枝は月桂樹のようにも見える。大蔵省によれば、「常盤木」だそうだ。常盤木といっても、そういう樹木が特定の種としてあるのではなく、常緑広葉樹の一般名称だから、月桂樹でも常盤木だともいえる。この十円玉、発行当初はふちにギザギザがあって、「ギザ十」と呼ばれた。当時の大蔵省には、高額の補助貨幣(硬貨は紙幣に対して補助貨幣と呼ばれる)には、ふちにギザギザを入れるという慣わしがあったためだ。やがて、1959年(昭和34年)になると、ギザ十は製造されなくなり、ギザギザの無い現行のものになった。高度経済成長の勢いの中で、十円玉の価値も低下したせいなのだろう。私が4歳の年に生まれた十円玉は、12歳の年にギザ無しになった。小学校に上がって貰えるようになった私のお小遣いは確か「週給制」で、毎年お正月に「昇給」していったが、主役は十円玉であった。「買い食い」を許さぬ親の方針のせいで、中々自分で買い物をするチャンスが無かったが、悪友と親の目を盗んでする買い物でも、十円玉が活躍していた。駄菓子屋などで費やす十円玉には、子供の欲求を満たすに足る充分な価値があったように思う。その十円玉が還暦。そう思うとお互いの来し方に感慨も募る。赤い座布団でも有れば、その上に十円玉を乗せて祝ってやりたい気もしてくるのだ。尚、折角の還暦だから十円玉を綺麗にしてやりたいという気にもなる。これは、色々なテクニックがあるらしく、中にはガスコンロの火で焼いて、赤熱したままの十円玉をウォッカに浸すというのもある。原理的には、十円玉の表面の酸化銅を還元するか、或いは酸化銅の皮膜を剥離してやれば良い。しかし、どんなやり方であれ、硬貨を傷つけることに変わりないので、貨幣等損傷取締法に触れる犯罪ということになるので、ご注意の程。【おまけ】日本の戦後の硬貨と年齢。五百円玉は1982年(昭和57年)の発行。発行当時は世界で有数の高額硬貨として話題になった。最初は白銅製だったが、2000年(平成12年)ニッケル黄銅製になった。当年とって29歳。百円玉は、1957年(昭和32年)発行。最初は銀貨で、鳳凰のデザインだったが、1959年(昭和34年)現行の稲穂のデザインになった。1967年(昭和42年)現行の白銅製に変わった。当年とって57歳。五十円玉は、1955年(昭和30年)発行。最初は穴なしのニッケル製。1959年(昭和34年)に穴有りとなり、1967年(昭和42年)に現行の直径21mmと小さくなり、穴有り白銅製になった。当年とって56歳。五円玉は、1948年(昭和23年)穴無し黄銅製で発行。当時のデザインは国会議事堂だった、1949年(昭和24年)穴あきに変更。同時にデザインも現行の稲穂と歯車と水面になった。1959年(昭和34年)硬貨の字体が楷書からゴシック体に変更され、「日本國」も「日本国」に改められた。わが国の現行通貨では唯一、数字が漢数字のみで表記されていて、外国人を時々混乱させる。又海外では穴あき硬貨は珍しいため、よく五円玉を日本土産に持って帰る旅行者も多い。当年とって63歳。一円玉は、1948年(昭和23年)に、黄銅製の硬貨として発行されたが、戦後の金属不足で鋳潰されてしまう心配があったため、1955年(昭和30年)現行のアルミニウム製に変更。最初の黄銅製硬貨は1953年(昭和28年)末に使用できなくなった。従って1955年のアルミ製の一円玉が発行されるまでの約2年間、日本には一円玉が存在しない時期があった。当年とって56歳。(現行のアルミ製)尚、硬貨仲間では、一円玉だけが「一円玉の旅がらす」という歌になっている。

2011.11.07

コメント(1)

-

炉開きと亥の子餅

【11月4日(金曜日) 旧十月九日 癸亥 赤口 月齢8.3 亥の子祭 炉開き】今日は、旧暦の十月の初亥の日である。お茶の世界では、この日に夏の間使ってきた風炉(ふろ)を閉じて、炉を使い始める。そして、初夏の頃に摘んで寝かせておいた新茶を点(た)てて服(の)むという仕来りがある。従ってこの日を「茶人正月」ともいっている。今では茶道は、一般の人にとっては日常から遠いものになってしまったが、明治の頃はちょっとした家には、簡単なものであれ茶道具くらいはあって、本格的な炉とはいわないまでも火燵は必ずあった。従って炉開きは一般の家でも結構行われていたようだ。炉開きは、俳句では冬の季語で、漱石先生にも、炉開きに因む句がある。炉開きや 仏間に隣る四畳半又この日には、亥の子餅といって餅を食べる習慣があった。イノシシは多産の動物で、子孫繁栄を祈り万病を退けるシンボルでもあったのだ。餅といっても特定の種類を指定するものでは無く、鎌倉時代の事典『二中歴』に、「亥の子餅七種」といって、「大豆・小豆・大角豆・胡麻・粟・柿・糖」などとあるから、要するに餅であればどんなものでも良かったらしい。再び漱石先生には、亥の子餅の句もあって、花嫁の 喰わぬといひし亥の子哉うら若き花嫁はやはりダイエットが気になって、折角の縁起物の亥の子餅も遠慮したのだろう。これら二つの句は、共に明治28年の作。漱石先生28歳の時の句である。更に炉開きには、同じ名前の花がある。日本原産の椿の仲間で、ロビラキは小さな花を咲かせる。お茶の世界では椿の花は人気があるようで、ワビスケ(侘助)などもそうだ。冬の茶会の席では椿だらけになる場合もあり、椿の花は「茶花の女王」などとも呼ばれる。炉開きも亥の子餅、亥の子祭も、元々は中国から伝来した玄猪(げんちょ)の儀式に由来し、陰陽五行説にその根拠を持っている。日本では宮中の儀式から、鎌倉時代に民間の行事として定着したらしい。そして、現代では徐々に再び忘れ去られようとしつつある。

2011.11.04

コメント(0)

-

三の酉と火事

【11月3日(木曜日) 旧十月八日 壬戌 大安 月齢7.3 = 上弦の月】昨日2日は「一の酉」だった。「酉の日」の「酉」は「とり」で十二支の一つだ。と、いうことは酉の日は12日毎に巡ってくる訳だ。11月は小の月で30日間だから、酉の日が11月中に3度ある為には(12*3=36)で、1日から6日までの間に最初の酉の日が有れば、その年は三の酉まであることになる。これを平均すると、三の酉は凡そ隔年毎に有る事になり、三の酉はまぁそんなに珍しいことではないのだ。それでは、「三の酉がある年は火事が多い」と言い習わされているのは何故だろう。神道では、日本武尊が東国遠征の際に戦勝祈願を鷲宮(とりの宮)神社で行い、祝勝のお礼参りを花畑(今の足立区)の大鷲神社の地で行ったとして、これにちなんで、日本武尊の命日とされる11月の酉の日に祭礼を行い、市が立ったということになっている。鷲宮神社も大鷲神社も、又各地にある大鳥神社も祭神は日本武尊である。でも、これでは「三の酉と火事」の関係は分からない。又別に云う。時は平安時代 新羅三郎義光(簡単に源義光ともいう)が奥州討伐に出征する際に、今の東京都足立区花畑町にある正覚寺に祀られてあった大鷲明神の本尊をお守りとして借り受けた。その後目出度く戦勝して凱旋できたので、大鷲神社を建立してご本尊を祀った。それで、これが武門の守りとして武士の崇敬を集めるようになり、酉の日に大祭が催されるようになった。まだ、これでも「三の酉と火事」の説明になっていない。酉の市の起源が日本武尊さんであれ、源義光さんであれ、東京浅草の鷲神社の傍には、かつて有名な「男のパラダイス」、吉原の遊郭があった。(私の時代には、既にとっくに無くなっていた。)吉原の遊郭は、元々開幕間もない江戸幕府の公認の下に、現在の日本橋人形町に設けられた(1617年)のが始まりである。その40年後、明暦の大火(1657年)によって遊郭も焼けてしまったが、既にその頃には、日本橋の辺りはもう市街地化してしまっていて、元の位置に再建できない。そりゃそうだ、市街地の真ん中に遊郭など有っては、環境上まずいだろう。第一男の方も行き辛い。そこで当時未だ「浅草田んぼ」と呼ばれる水田地帯であったところに移転・再建されたのだ。新吉原のすぐ近くには、足立区花畑、千住と並んで江戸時代以来酉の市の主流の一つ、浅草鷲神社がある。そこで酉の市の当日は、遊郭側は参詣帰りの男どもを引き込むために、吉原の大門を大きく開け放って入り易くして、「おいで、おいで」をしたのである。鷲神社でも、吉原の縁起にちなんだオカメの熊手が酉の市で売られるようになった。要するにマッチポンプである。こうなると、鼻の下を伸ばした男どもの留守宅を預かる奥方達は心穏やかではない。スケベな亭主が、脳天気に遊郭に迷い込んで女遊びに浪費する事など許せない。何とかして家に引き戻さなければならない。それでも、「亭主の稼ぎだ」との気持ちから、一の酉と何とか二の酉までは、「しょうがない」と諦めていたのだろう。しかし、幾らなんでも月に三度は許せない。毎月の家の掛かり(支払い)もある。生活費にだって困る。それで、三の酉のある年は「火事が多い」とか、「のんびり遊んでいると吉原遊廓が焼け落ちる」という俗信を考え出して口コミで広め、亭主どもの足を引き止めようとしたのである。ま、要するに元々は苦肉の策としてのデマだったのですね。これが「三の酉まである年は火事が多い」という俗説の起源なのだ。何のことは無い、火事は火事でも「火宅」を防ごうとする、女たちの知恵だったのだ。因みにこれは東京消防庁の公式(かもしれない)見解である。今は吉原など無くなってしまったので、酉の市のオカメも熊手も開運のお守りになった。世の奥方達にはご同慶の至りである。

2011.11.03

コメント(0)

-

インディアンサマーと雪迎え

【10月12日(水曜日) 旧九月十六日 庚子(かのえね) 赤口 満月】今夜は満月だ。この分では今夜は綺麗な満月を望めそうだ。さて、今日も日中は秋晴れで風も無く、穏やかな日和となった。「小春日和」というのは、日本ではもう少し先のことになる。「小春」というのは旧暦(陰暦)の十月のことなのだ。今年の暦では「小春」は10月27日からである。ところで、この「小春日和」、米語ではインディアンサマー(Indian Summer)と言うけれど、なぜ?実は地元のアメリカでも色々説があるようだ。(1) 米語ではIndianと言う言葉には、「偽の」とか「嘘の」という意味もある。(え、「インディアンはウソ付かない!」じゃなかったの?)、それで「偽の夏」というのでインディアンサマー。(2)秋には、朝霧が出て、それがインディアンの焚く「のろし」のように見える日がある。そういう時日中は穏やかに暖かくなる。それでインディアンサマー。(3)秋の暖かい日には、冬篭りの支度をしていた動物達がワラワラと野面に出てきて、餌を漁ろうとする。それをインディアンが待ち構えていて狩りをする、というのでインディアンサマー。(4)あるいは、当時の移民たち(イギリスという、冬の寒い、暗い土地から来た)には、インディアンが棲んでいるけどこういう暖かい日がある土地には憧れていた。だから憧れを込めてインディアンサマー。私は、若い頃にニューイングランドに(マサチューセッツ州)居た事があります。これらはその当時に聞いた「解釈」だ。・ ・・・と、いう訳で、語源は「実のところ良く分からない!」というところである。因みに、日本の小春日和と違い、あちらのインディアンサマーは9月下旬から10月始め頃の「夏の戻り」をいうようだ。丁度今頃のことだ。ニューイングランドの田舎を、今頃車で走っていると、方々の農家の軒先でリンゴを売っているのを見かける。日本のリンゴとは異なり、小さめの固くて酸味の強い種類が主流である。道路から玄関に続くドライブウェイに、無造作に袋に詰めたリンゴが置かれてあったりして、廉い!又、1ガロン(約3.8リットル)入りポリタンクに、リンゴの搾り汁を詰めた「Apple Cider」も売っていて、これが又廉くて私が居た頃はたった3ドルだった。私は休日になると、そういうところでリンゴを買って、ついでに(同行者がいる場合は)アップルサイダーも買って、長距離ドライブに出かけたものだ。元々アメリカのリンゴはイギリスからの移民が苗木を運んできたのが嚆矢だそうで、昔ゆかしい種類が多い。「マッキントッシュ」とか「リサ」や「ニュートン」という、アップル社のパソコンの名前は、これらのリンゴの名前である。先日他界したスティーヴ・ジョブズは西海岸の人で、アメリカでリンゴが出来る東海岸には縁が無かったけれど、イギリスに何となく憧れのようなものがあったのかもしれない。又一説には、ビートルズのレコード会社、「アップルレコード」から会社の名前を思いついたという話もある。この辺の経緯はアップル社では公にしていないそうだ。私には上のような体験が有るせいか、日本のリンゴでも紅玉という、果肉が固めで酸味の強いリンゴが大好きだ。(未だ自分が固くて甘酸っぱい頃が忘れられない!?)紅玉は、普通は料理やアップルパイに使われることが多いが、私はそのままかぶりつく。その度に独特の甘酸っぱさに口元を絞り、「あぁ青春!」と感極まっている。さて、インディアンサマーだが、米語では又別の意味として、「平穏・快適な晩年」、とか「人生後半の全盛期」という意味もある。これは良いですね。「人生後半の全盛期」!私には多分ぴったりかも。【おまけ】所変われば品じゃなかった、言葉も変わるで、ドイツを始め北ヨーロッパ地方では、「小春日和」のことを、「老婦人の夏」といっている。例えばドイツ語では”der Altweibersommer”(デァ・アルトエイヴァーゾマー)だ。「オバァちゃんの夏」である。これはこの頃卵から生まれたクモの子が、糸を引いて風に乗って空を渡るのが観られ、群れを成すように飛ぶクモの子達の引く糸が、秋空を背景にしてキラキラ銀色に光る。それがオバァちゃんの銀髪のように見えるからだそうだ。クモは多くの種類が、生まれ出た後、高いところにヨチヨチ歩いて登って行き、やがてクモの糸で風を捉えて、遠くまで飛んでいくという習性がある。これを英語でBallooning(バルーニング)と言う。昔、「ノンちゃん雲に乗る」という映画(?)が有ったが(古い!古過ぎて知っている人居るかなぁ?)、「クモの赤ちゃん、糸に乗る」というところだろうか。この現象は北ヨーロッパだけでなく、日本でも(どちらかというと関東以北の地方で)観られる。秋ヴァージョンと春ヴァージョンがあって、春は「雪送り」、秋は「雪迎え」という美しい名前で呼ばれているそうだ。この頃木の枝の高いところに、銀色の糸が見えたら、クモの赤ちゃんたちの大冒険の名残ということだ。さて今夜の満月、丸い紅玉でもかじりながら、丸い月を眺めてみようか。

2011.10.12

コメント(0)

-

小言こうべえ

【10月10日(月曜日) 旧九月十四日 戊戌 仏滅】先日東急某線で某駅に到着したときのこと、ドアが開くや否や、「私は85歳です!席を譲ってください。」と乗り込んできた人がいた。それが車輌全域に響き渡るほど随分大きな元気の良い声だ。あぁ言うのを胴間声っていうのか?いやいや、胴間声というより朗々たるバリトンというべきで、むしろ良い声だった。同じ調子で、「その席は、あんた方若い人たちは座ってはいけないんでしょう。」と続く。オジ(イ)サンが乗ってきたのは優先席近くの乗り口で私の背後に当たる。何人かがもぞもぞ動く気配があって、「何もそんなに大声で言わなくっても・・・」とつぶやきじみた声がして、優先席に座っていた若者達が立ち上がったらしい。オジ(イ)さんは、悪びれる様子も無く、「ハイありがとさん。」とバリトンの美声でお座りになったようだ。今時の85歳は随分お元気だ。この人の「自己申告」が正しければ、1926年生まれ。これは昭和元年である。傘寿を越して尚、バリトンの独唱を車内に響かせていらっしゃるのは、ご同慶の至りだ。若者達が、勢いに負けてしまっている。しかし、私は不愉快だった。先ず自らの年齢や境遇を敢えて喧伝して、席を譲れというのに違和感を覚える。己のハンディキャップを誇示して、人に謙譲を要求するのは、いかにもあざといではないか。「私は42歳の妊婦です。高齢出産です。シングルマザーとしてこの子を産むため、頑張っています。だからその優先席、私に譲ってください。」・・・・こんな事を言う人は、私は嫌いだ。それに、優先席は「優先席」であって、そこが空いていれば誰でも座れるのだ。このオジ(イ)さんの大声のお蔭で、若者達が座席を譲った後は、件のバリトンオジ(イ)さん以外は誰も座らない。そりゃぁ誰でも座りにくいだろう。よく女子高生が、優先席が空いているのに、その前で立っているのを見かけることがある。うら若い乙女としての彼女達は、優先席に自らが座るのを憚る気持ちがあるのだろう。気持ちは分かるが、あれは邪魔である。立っている空間も座席と共に車内の空間だ。それに通路でもある。空いていれば、座席にさっさと座るのがマナーというものである。バリトンオジ(イ)さんは、自らの朗詠によって邪魔を創り出したとも言える。日本人には、さりげなさを尊ぶところがある。老人や具合の悪そうな人、それに妊婦などは、敢えて声高に座席を強要しない。又座っている方は、そういう人を見かければ、黙って即座に席を立つのだ。それが日本の美風というものだろう。このバリトンオジ(イ)さんは、以前から何度も辛い目に会って来て、こういう態度が身に付いたのかもしれない。こういう人は、「優先席付近では携帯電話を使っちゃいけないでしょうに!」とか、「電車の中で物を喰うんじゃない!」とか、「車内で化粧なんかするな!」とか、事毎に小言を言い立てるのだろうな。85歳のおん年で、老人代表のような態度をされるのは、他の多くの奥ゆかしい老人達からすれば迷惑千万。私もこういうオジ(イ)さんにはなりたくは無い。不愉快が極まったのは、このオジ(イ)さんが後ろから私の背中をつついて、「此処空いてますよ」と自分の脇の席を勧めてくれたことだ。誰が座るもんか!それにしても、私の目の前の、やはり優先席に座っていたオジさん達(この人達はオジイさんではなく、立派なオジサンだった)は、目前のバリトンの朗詠に係らず、申し合わせたように全員寝ていらした。そうか、日本人にはこういう習性もあったのだ。

2011.10.10

コメント(0)

-

おはぎとぼたもち

【9月23日(金曜日) 旧八月二十六日 辛巳 先負 秋分】今日は秋分の日で祝日だ。21日の台風が通り過ぎて、翌朝は「台風一過」の青空が広がった、と思いきやその後雲がどんどん広がり、夕方には真っ黒な空から雨まで降ってきた。明けて23日もご覧の通りの曇天で、秋の青空は望めそうにない。(それにしても、日本の空は電線が「うるさい」!・・・・ん、私の家の辺りだけか?)【お彼岸の由来】さて、今日はお彼岸の中日。お彼岸は祖霊を敬う日として、墓参りに行く習慣が根付いているが、本来は太陽に祈る日だった。彼岸は「日願」だったのだ。ご存知のように春の彼岸のお中日(春分)と、秋の彼岸のお中日(秋分)には、太陽は真東から昇り、真西に沈んで行く(昼と夜の時間が同じ)。そこでこの日、真西に沈んでいく太陽に礼拝し、はるか西方にあると信じられていた極楽浄土に思いを馳せていたというのが彼岸(日願)の始まりだそうだ。「だそうだ」というのは、紀元806年(大同元年)に崇道天皇が詔勅を発して、この日を中心に前後七日間、全国の国分寺の坊さんたちに「金剛般若経」を読経させたという記述が「日本後記」にあり、これが「彼岸会」の初出だとされているからだ。今を去ること1300年も昔のことである。天皇の詔勅で始まった彼岸会は、日本独自の行事なのだ。彼岸会はこのように、元々は太陽信仰と仏教の浄土思想が合体したものとして始まったが、浄土には祖霊も仏になっていらっしゃる。それで徐々に「祖霊を敬う日」として定着していき1300年後の現在にまで至るというわけだ。因みに「彼岸」は「此岸(しがん)」に対する言葉で、悩みや苦しみに満ちた現実の世界に対して、「三途の川」の向こう岸、悟りと安息の西方浄土を表している。今年の秋のお彼岸は、9月20日が「彼岸の入り」。そして今日が「お中日」として、26日が「お彼岸明け」と、延べ7日間続く。「今年の秋のお彼岸は」と書いたのには訳があって、太陽と地球の位置関係で決まる春分も秋分も、年によって微妙に変化するのである。「最近」では秋分の日は、1888(明治20)年~1899(明治31)年の間は9月23日ではなく、一日早い22日だった。そして1900(明治32)年~1979(昭和54)年真での80年間は9月24日だったのだ。1980(昭和55)年から今年(2011年)までは、9月23日が秋分の日だが、来年(2012年)から2099年までの間は再び9月22日になる予定だ。「予定だ」というのは、今後の事は天体力学からの予測であって、何らかの天変地異、じゃなくて「宇宙的事件(例えば地軸の傾き方が変わるとか)」が起これば、この限りではないからだ。天文学的な予測によって「国民の祝日」としての秋分の日が決まる(春分の日も同じです)のだが、先ず日本の国立天文台の計算結果が毎年政府に報告される。次に、それによって時の内閣による「閣議決定」が下される。その上で、毎年「前の年の2月1日」までに官報に掲載されて告示されるのだ。こうして、暦が天文学に基づいて決定されるのは世界でも大変珍しいことだそうだ。つまり、今年の秋分の日は、鳩山由紀夫さんが閣議決定に署名して今日に決まった。来年の秋分の日は、野田佳彦さんが閣議決定に署名することで決まるのかどうか・・・・・?いずれにしても管直人さんは、日本の暦にも関係ない総理大臣だったことになる。【おはぎとぼたもち】 「おしることぜんざいがどう違うのか?」というのは、「天ぷらをソースで食べるか、塩か、はたまた天ツユか?」と共に、暇つぶしの格好の話題とされている。では「おはぎ」と「ぼたもち」の違いは?こし餡が「おはぎ」で、つぶ餡が「ぼたもち」?ご飯粒が残っているのが「おはぎ」で、そうでないのが「ぼたもち」?大きくて「庶民的」なのが「ぼたもち」で、小ぶりで高級なのが「おはぎ」?お母さんが作ってくれるのが「ぼたもち」で、和菓子屋で買うのが「おはぎ」?・・・・・ 私の結論は、「どっちも同じ」だ。 おはぎもぼたもちも、江戸時代頃に出来た「お菓子」で、お彼岸や四十九日の忌明け法要に食べる習慣が定着したようだ。餡に使われる小豆の赤色には、厄除け、魔除けの「おまじない効果」があると信じられており、お彼岸(本来は祖霊を敬うと共に、前後の三日間で仏道に精進するという延べ一週間の期間である)に、小豆餡で包んだ米餅をお供えして祖霊を慰めると共に、自分自身の功徳を積んでいた。つまりは、どちらも「お供え物」で、「自分たちで食べる」ものではなかったようだ。(無論、彼岸明けに「お下がり」としては食べたはずだ。)さて、餡の原料となる小豆の収穫時期は秋のお彼岸の頃だ。獲れたての「新小豆」は皮も柔らかく、つぶしただけで食べても苦にならない。それで秋には新小豆をつかった「つぶ餡」で米餅を包む。春のお彼岸の頃には、小豆も一冬越して皮も固くなっているから舌に残る。そこで、餡を濾すことで、食感を良くしようということになる。それで「こし餡」。つまりは、昔は「秋の彼岸はつぶ餡」、「春の彼岸はこし餡」というのが主流だったようだ。次は「おはぎ」と「ぼたもち」。秋のお彼岸の頃は萩の花が咲き、春のお彼岸の頃は牡丹の花が咲く季節でもある。そこで、秋のお彼岸には赤紫の萩の花を真似て、米餅を小ぶりにやや細長くまとめる。一方、春のお彼岸には、牡丹の花になぞらえて大きめに豪華に作る。と、こんなような習慣もあったようだ。まとめると表のようになる。…ところが、最近では保存方法も随分進歩していることもあって、こういう区別は特に意識されなくなって来た。それと音の響きとして「ボタモチ」より「オハギ」の方が何となく「上品そう」でもある。但しこの場合「オハギ」の「ギ」は、松田聖子の登場以来日本人が急速に失ってしまった鼻濁音で発音されなければならない。そうでないと「オハギ」も下品な発音として同類だ。(因みに江戸城の大奥では、「オベッタベタ」などとも呼んでいたようだ。これまた、キタナイ。だから、私の結論としては、総合的に考えて「どっちでも変わらないでしょ!」ということにしておく。さて、「彼岸」は俳句の季語でもある。ただ、季語として「彼岸」といえば春のお彼岸のこと。秋の場合は「秋彼岸」とか「秋の彼岸」となる。やはり秋より春のほうがときめくものがあるのだろう。 道問はれ道づれとなる秋彼岸 (松山寿美) 年金をもらわず生きて秋彼岸 (松沢久子)いずれにしても今日はご先祖の霊を慰めた後は、和菓子屋で買った(どうせ、わざわざ作る方は殆ど無いでしょう?)「ぼたもち」でも「おはぎ」でも召し上がって、ご自身(のおなか)もお慰めになりますよう。

2011.09.23

コメント(0)

-

右か左か・・・台風のキモチ

【9月21日(水曜日) 旧八月二十四日 己卯 先勝】昨日は秋の彼岸の入りでした。二日後の23日は「彼岸のお中日」、つまり秋分の日です。秋分も春分と同じく「二十四気」(よく言われる「二十四節気」は、用語法としては誤りです)の一つです。二十四気は太陽の位置を基準としています。太陰暦の昔から言い習わされていますが、これはれっきとした太陽暦での暦日なのです。一般には雑節の「二百十日」に、嵐などの天候災害が起こり易いと言われていますが、統計的には二百二十日(9月10日頃)から、9月末にかけて台風の来襲頻度が高いため、台風にはむしろこの期間に注意をした方が良いのです。と、いった通り、今日本列島は台風15号の洗礼を受けています。この台風は、少し前に紀伊半島を中心に大きな雨被害をもたらした12号と同じく、沖縄や南大東島辺りをゴニョゴニョと迷走した後、やおら進路を定めて日本列島を縦断しようとしています。つい先ほどのニュースでは、14:22頃に浜松市付近に上陸し、現在時速45キロメートル程のスピードで北東に進んでいるとの事です。私の住んで居る辺りでも、午後2時半を過ぎた辺りから、急に雨風が強くなりました。雨は雨脚が白く見えるほどの、まさに「白雨」です。予報では、台風の進行スピードは更に早くなり、首都圏では、これから明日の明け方にかけて暴風雨に見舞われるとの事です。此処のところ列島の方々では、地震やら大雨やらで地盤が緩んで不安定になっているところが多いので、なるべく被害が少ないことを祈りたいものです。さて、例によって台風についての私のウンチクです。【台風はどうして出来るか】台風は太平洋の南方洋上に生じる「暖かく湿った空気の巨大な渦」だと言い換えることが出来ます。もう少し詳しく言うと、先ず赤道付近の海上で熱せられた空気が上昇気流となってはるか高空(海面上約1万メートル)程まで達します。こうして高空に滞留した空気の塊は、やがて冷たい高空で冷やされて、海面に向かって落ちてきます。文字通り落ちてくるのです。だから海面では、落ちてきた空気の塊の圧力で「高気圧」になります。これを「亜熱帯高気圧」と言います。高気圧では「落ちてきた空気の塊」が周囲に噴出します。つまり高気圧を中心として「外側」に風が吹き出すことになります。こうして吹き出す風は地球の自転の影響を受けて、北半球では東から西に向かう「偏東風」という流れを作ります。この偏東風に何らかの原因で「うねり(波動)」が出来、それが渦になると、それが台風の「芽」になるのです(渦の中心では再び上昇気流が生じます)。この段階では渦は「熱帯性低気圧」と呼ばれます。なぜ偏東風に「うねり」が出来るのかは、今の科学では未だ解明されていません。(科学といっても、実は未だ分からないことばかりなのです。)さて、熱帯性低気圧の中心では湿った空気が上昇しています。湿った空気は上昇するにつれて温度が下がり、水蒸気は凝結して水滴に、やがては氷の結晶になります。この時「潜熱」を周囲に放出します。水蒸気が凝結した空気は更に軽くなって、もっと上昇しようとします。そうなると空気が「薄くなった」海面では、上昇する渦の中心に向かって、周囲から湿った暖かい空気が吹き込みます。この空気が又上昇していく際に同じことが起こり、それが繰り返され、熱帯性低気圧には更に「潜熱」が供給されます。台風の駆動力のエネルギー源は潜熱なのです。こうしてエネルギーを蓄えた熱帯性低気圧では、渦の中心に向かって風が吹き込んでいるのですが、このうち「10分間毎の最大風速の平均が秒速34ノット(17.2メートル)を超えるもの」を、日本の気象庁では「台風」と呼ぶことにしているのです。熱帯性低気圧が晴れて(というより大雨と大風で)台風に成長するためには、海水面が26℃以上であることが重要な条件だとされています。この辺りの出来事は、北半球では北緯2度から40度の辺りで起きるものですが、今回の台風15号の場合は、沖縄など南西諸島でウロウロしている間、26℃以上の海面から更にエネルギーの供給を受けて、大きくなってしまった訳です。【台風はどの方向に進むのか】台風の進路については、色々な要素が絡むので一概には言えないところがあります。(だから予報も難しくて、しばしば外れるのですね。)しかし大雑把に言えば、「台風は低気圧に沿って進む」と言えます。上に述べたように高気圧は「空気が吹き降ろしてくる場所」で、低気圧は「上昇気流が起きている場所」ですから、巨大低気圧である台風も高気圧に向かっていくのは「しんどい」のですね。前回紀伊半島に被害をもたらした台風12号に関する9月3日朝の天気図のあらましを掲げておきます。この時は、西からは中国大陸からの高気圧に阻まれ、北からは大陸高気圧に頭を抑えられ、おまけに東からは北太平洋高気圧に威圧されて、台風12号は紀伊半島付近に滞留を余儀なくされたのですね。今回の台風15号の場合には、北の高気圧と東の太平洋高気圧がやや遠くにあり、西の高気圧は12号の時よりやや日本側に張り出してきているので、浜松付近で上陸した後は列島を縦断するコースに乗ったという訳です。【台風の雨と風は?】 台風は上空から見ると中心に向かって左回り(反時計回り)に風が吹き込んでいる渦だと言うことが分かります。つまり台風の進行方向に向かって右側では、風は「後ろから」吹き、左側では「前から」吹くことになりますね。更に進行方向の右側では、吹き込む風に台風が進む速度が「足し算」されます。例えば台風15号は現在時速約45キロメートルで北東に進んでいますが、これは秒速にすると約12.5メートルになります。今台風自身による暴風が風速25メートルだとすれば、進行方向の右側に当たる地域(私の住む付近も今回は右側です)では、実際の風速は秒速37.5メートルになります。逆に進行方向の左側では、逆に「引き算」になって、風速12.5メートルになり、この地域では風より雨による被害を心配した方が良いということになります。又、台風12号のように進行スピードの遅い台風では、同じ場所に大雨が長く続くため、浸水や土砂崩れの被害を受ける事が多いのです。今、台風15号のように、台風が北東方向に進んでいる場合を例にとると、進路の右側では台風の接近によって「東寄りの風」が強くなります。その後風の向きは段々南に移って行き、最も台風の中心(目)に近づいたときには、風は「南」か「南南東」から吹くように変わります。そして、風向きが「西寄り」に変われば、台風の中心は通過していったということになる訳です。だから台風がやって来るという時には、自分の居る、住んでいる所が進路の右側か左側かにも注意しておくのが良いのです。さて、現在私の住んでいる辺りは風向きが南寄りに変わってきているので、そろそろ中心に最接近する頃かと思われます。何れにしろ、雨も風ももう少し続くようです。願わくば、大過なく過ぎて、明日には爽やかな「台風一過」となりますように。皆さんのご無事もお祈りします。

2011.09.21

コメント(0)

-

今夜は居待月

【9月15日(木曜日) 旧八月十八日 癸酉 先勝 居待月】13日は月齢を基にする旧暦では仲秋の名月、つまり八月十五夜、満月であった。8年ぶりの「熱帯夜の十五夜」だったそうだが、それでも月が屋根の向こうに姿を現す頃には、秋の到来を思わせる風が立った。そして今日は「居待月」である。日本人は観月、つまり月を眺めるのが大好きなようで、十五夜だけで無く、その次の夜の月、又その次の夜の月、・・・と随分しつこく月を愛でていた。それぞれの夜の月には、十六夜(いざよい)、立待(たちまち=「たちまち現れる」の語源である)月、居待(いまち)月、寝待(ねまち)月、更待(さらまち)月と、ちゃんと名前まで付いている。それぞれに「待ち」という字が付いているから、月が東の空に昇ってくるのを待ち焦がれていた気持ちが伺われる。ところで、月の公転周期(地球の周りを一周する時間)は、現在27.32日である(少しずつ長くなっている)。本当はもっと細かい端数まであるが、私には小数点二桁もあれば充分だ。つまり月は一日に地球の周りを約13.2度だけ動く。(360度÷27.32=13.177・・・度。)これも13.2度としておけば充分だ。月の公転方向は地球の北極方向から見れば左回り(反時計周り)だ。つまり、地球から見ると月は空(天球上)の東の方に向かって、一日に13.2度ずつ動いているように見える。さて、地球は周知のように、一日=24時間を周期として自転している。これも、もっと細かい端数まであるが、私には24時間で充分だ。これを言い換えると、地球から見て空の同じ位置は24時間後に戻ってくることになる。地球は同時に太陽の周りを(月を連れて)一年かけて公転しているから、「空の同じ位置」は一日に1度だけ昨日の晩よりずれていく。(これも1年は365日だとか、そういう細かいことは忘れる事にする。更には一日に1度ずつずれることも、この際忘れる事にする!)さてそうなると、空は地球から見て1時間に15度ずつ(360度÷24=15度)東から西に向かって動いていくことになるのだ。此処に月の公転による動きを重ねると、月は24時間後には13.2度だけ東にずれているということになる。この13.2度は時間にすると0.88時間(13.2÷15=0.88)になり、52.8分となる。いいかえれば、月の出は毎日約52分ずつ「遅くなる」ということである。ここでまたまた大雑把に(私は昔物理を勉強していたせいで、この「大雑把」というのが大好きなのだ。)、満月のとき月は午後6時に東の地平線から昇って来て、深夜0時に中天に懸かり(南中という)、朝の6時に西の地平線に沈むと考える。まぁ、そう大雑把に考えても人生の一大事には関係ない。そうすると、「十六夜」の月の出は午後7時近く。「立待月」の出は午後7時45分頃。「居待月」の出は午後8時半頃。「寝待月」の出は午後9時半頃となり、「更待月」の出は午後10時20分頃になる。月が地平線に出た辺りでは、昔だって隣の家だの、木立だの、色々障害物もあって月も良く見えなかっただろう。それに地平線近くでは、月光も厚い大気の層を透過して来るせいで、赤っぽく濁って見え、余り美しくない。だから、東に昇って来た月が「見ごろ」になるのは、月の出から1時間ほど経って、少なくとも15度ほど動いた辺りである。都会では30度ほども昇らないと、ビルやら何やらで見えないところも多い。因みに、腕を伸ばして指を一杯に開いたとき、親指の頭から中指の先端までが、大体15度の視角に相当するから、ためしてご覧になると、この辺は感覚的に理解できるだろう。そうなると、「見ごろの月」を拝める時刻は、十五夜(満月)で午後7時頃。十六夜で午後8時頃。立待月で午後9時近く。・・・夕方から立って待つにはちょっと辛いか?居待月で午後9時半。・・・そろそろ座って一杯でもやっていないと。寝待月で午後10時半。・・・もう子供は寝ているな。更待月で午後11時半。・・・もう居酒屋も店じまいして、終電車も気になりだす頃だ。いずれにしても、宵の内から夜半近くに至るまで、延べ6日間にもわたってしつこくお月見をしていたのだから、昔の人は余程お月様が好きだったのか、あるいは暇で他にやることが無かったのか・・・・何れにしろ、今夜は居待の月。今夜もこの辺のお天気は良いらしい。十五夜をご覧になれなかった方は、午後9時半過ぎに、帰宅の途中、或いは居酒屋を一旦お出ましになって、東の空を仰いでご覧になるのも一興かと。今夜の月は向かって右側(東の地平線から遠い側)が、もう少し欠けているはずだ。

2011.09.15

コメント(0)

-

恩人ヴェンドビオント様

【9月11日(日曜日) 旧八月十四日 己巳 先負】2001年のこの日、ニューヨークのWTC(ワールドトレードセンター)が、テロ攻撃の標的になり崩壊した。もうあれから10年経ったのだ。私はあれより少し前にNYに行く機会があり、オノボリさんよろしくWTCの展望階まで行って、何となくゆらゆら揺れているような感じがしながら、眼下のNY港を眺めたことがある。あんなところに飛行機が突っ込んで、その後ビル全体が崩れ落ちるなんて、今でも想像するのが恐ろしい。さて、眼の獲得が我々の揺籃であると昨日のブログに書いたが、もう一つの「揺籃」が、カンブリア紀のもう少し前、先カンブリア紀と呼ばれる時代にもあったらしい。それは「ンコ」をする生き物がこの世に登場したことによるものだった。この頃地球は「全球凍結」という大イヴェントを経験している。全球凍結は英語では「Snowball Earth:スノーボール・アース」ともいう。このとんでもない出来事は、今から20数億年前と、7億5千万年ほど前と、過去に2度ほどあったらしい。こういうイヴェントがあったらしいというのは、1992年にカルテク(カリフォルニア工科大学)のジョー・カーシェヴィング教授が「スノーボール・アース仮説」として発表した。その後1998年に、ハーヴァード大学のポール・ホフマン教授が、南アフリカでの地質調査の結果でこの仮説を補強し、スノーボール・アース仮説は一躍世界中の学会で話題になった。全球凍結というのは、文字通り地球が南北両極は勿論のこと、赤道地帯まで丸ごと凍ってしまうことだ。どうしてこんな過激な現象が起きるかは未だ完全に解明された訳ではないらしいが、どうも大気中の二酸化炭素ガスの変動に因るものらしい。何らかの原因で極地方が低温になると、海流の影響で近くの海が冷やされる。冷やされた海は二酸化炭素をより大量に溶かし込むようになるので、空気中の二酸化炭素ガスの濃度は減少する。すると二酸化炭素ガスによる大気の保温効果が弱くなるので、地球は更に冷え込むことになり、それで又海中に溶け込む二酸化炭素量が増え、大気中二酸化炭素濃度は又々減少し・・・という連鎖反応が発動される。その連鎖が全球凍結に至るというのだ。これには逆の場合もある。逆の場合は、先ず何らかの理由で大気中の二酸化炭素濃度が高くなると、その温室効果で海の温度が上昇し、その結果二酸化炭素がガスとして海から大気中に放出され、それが又大気の温度を上げ・・・というわけだ。どちらもポジティヴ・フィードバック、つまりは一種の暴走プロセスだから、一旦始まってしまうと行くところまでいかないと終わらない。と、いうことは、現在の地球環境は、一方に転げれば全球凍結、反対側に転げれば熱球甲子園、じゃない!全球熱帯化という、極く幅の狭い尾根の上で、辛うじて危ういバランスを保っているのだといえそうだ。さて、7億5千万年前の二度目の全球凍結は、始まったきっかけ、終わった理由もはっきりとは分かっていないらしいが、いずれにしても我々が今こうしている以上、終わったことは終わった。おそらくはどこかの火山の大爆発で、二酸化炭素ガスが空気中に大量に放出され、それが寒冷化のポジティヴ・フィードバックサイクルをストップさせたようだ。一回目の全球凍結が終わった時も同じだったが、氷が溶けて温かくなってきた海に、シアノバクテリアが大繁殖した。私が学校に居た時代には、シアノバクテリアは藍藻類という名で呼ばれていた。シアノバクテリアは、今ぞわが世の春とばかりに、海中に豊富な二酸化炭素を利用して、活発に光合成を行い、どんどん酸素を放出する。そしてその酸素は、海中に大量に棲息するシアノバクテリアの死骸や有機物を酸化・分解し、マリンスノーとして海中を浮遊し、海底に降り注いでいった。つまり当時の海は「濁っていた」。そして酸素は海中で費やされて、大気中には大して放出されてはいなかったらしいのだ。ここで、満を持してヴェンドビオント(Vendobiont)という生き物が登場する。ヴェンドビオントは、地球上で一番初期の動物群といわれ、多細胞動物だったとか、いやいや大きいけれど単細胞動物だったとか色々な説があって、謎の多い動物群の一つだそうだ。この生き物はは、極端に平べったく、エアマットのように軟弱で、カンブリア紀に先行するエディアカラ紀という時代に生きていた。勿論彼らは絶滅し、今では化石で偲ぶのみで、その子孫も今には遺されていない。このヴェンドビオントは軟弱ではあったが、腸管という器官を持っていた。つまり史上初めて「ンコ」をした。つまり糞をする動物として、我々後世の生き物達にとって画期的な役割を果たしてくれたのだ。彼は(彼女は?或いは性別など無かった?)、海中を大量に浮遊するマリンスノーをせっせと食べ、それを腸の中で固形化して排出した。排出された「ンコ」は、固まって海底に沈んでいった。その結果海の濁りは徐々に無くなり透明になった。つまり海は「晴れ上がった」のだ。そうなると、シアノバクテリアの産生する酸素(遊離酸素)は、酸化で消費されることなく、海中に満ちみちて、更には海面から大気中に放出されていった。その結果地球は「酸素の満ち溢れる星」になり、全ての生き物を育み得る下地が出来た。それが三葉虫の眼の出現に繋がり、更にカンブリア大爆発をもたらす事になったのだ。宇宙論では、ビッグバンから徐々に温度が下がり、38万年程経った頃に光子が電子との相互作用から解放されて、長距離を進めるようになった。これを「宇宙の晴れ上がり」といって、原子が生成され、遥かにはるかに後に我々が誕生できるきっかけにまでなったのだ。海では、海が「晴れ上がる」ことで、生き物が多様化することを可能にした。そしてそのきっかけをつくってくれたのは、生き物として初めて「ンコ」をして下さったヴェンドビオント様なのだ。まことに「ンコ」が我ら生きとし生ける物の揺籃を与えてくれたのである。快食快便は、古今を問わず侮るべからざるものなのだ。

2011.09.11

コメント(0)

-

眼ができて目出度い!

【9月10日(土曜日) 旧八月十三日 戊辰 友引】今日は日本でカラーテレビの放送が開始された日だそうだ。1960(昭和35)年のことだ。この日からテレビの映像は、白黒の明暗画像から極彩色に変わり、そのお蔭で視聴者の想像力は自ずと制限されるようになった。それが最近は地デジ化やハイビジョン放送などのお蔭で、テレビの画面は非常に高精細になって、ちょっと見には写真を観ているのと変わらない。自然や、美術館、それに景勝地の映像など、美しいのは確かに非常に美しい。しかし、同時に女優さんの顔の毛穴までつぶさに見えてしまい、美しいかんばせに小さな瑕疵でも見つけようものなら却ってお気の毒になる。以前のように、走査線のすだれ越しに映像を観ている頃と比べれば、画の粗さで却って想像力を刺激されていたことなど遥かに昔のことだ。ところで、生き物が眼を持つようになったのは、今を去ること約5億4300万年前。地質年代でいうとカンブリア紀の事だ。最初に眼を獲得した、つまり最初に世界を「見た」生き物は三葉虫だったそうだ。少なくとも化石においてはそういうことになっているらしい。それ以前の生き物(この頃は未だ全ての動物は海棲であった)には眼は無かった。しかし多くの動物は、眼の前身ともいえる光の明暗を感知できるセンサーを持っていたそうだ。だから、海の浅いところで傍を何者かが通過して光が遮られた場合には、漠然とそれを「感じる」ことはできた筈だそうだ。然しその「何ものか」が餌なのか、或いはこっちが餌になりかかっているのか、はたまた上から石ころが落ちて来たのかは想像するしかなかった。つまりは、明暗センサーを頼りに「そのもの」の影に向かっていっても、次の瞬間餌を確保できるか、或いは逆に餌にされてしまうか、はたまたぶつかって怪我をするかは、全ては「賽の目の出たとこ勝負」、運の為せる業であった。ところが、眼を獲得した三葉虫には、それこそ画期的な「視野」が開けた。前を横切るものの正体を朧げながらも「見極める」ことが出来るのだ。因みに三葉虫の眼は複眼だったので、我々が見るような明瞭な世界を「眼」にすることは出来なかった。複眼は現世の昆虫も持っているが、これは映像を見るというより、動きを感知できるモーションセンサーの働きをしているらしい。それでも周りは眼のない連中ばかりの中で、眼が見えるようになった三葉虫は、まさに餌の獲り放題、連日連夜酒池肉林、飽食の限りを尽くしたことだろう。そのせいで三葉虫はカンブリア紀から古生代全般を通じて最も繁栄した生き物である。化石の写真では三葉虫はゴキブリの親戚のように見えるが、大きさもゴキブリ大から数十センチまでとヴァリエーションが豊かで(数十センチものゴキブリなど、想像するだにおぞましいではないか。昆虫嫌いのかの人など、話を聞いただけで卒倒してしまうだろう。)、仲間は一万種ほどにも及ぶ。本物のゴキブリが出てくるのは未だずっと先の話であるから、正しくはゴキブリが三葉虫の親戚に見えるというべきだろうが。こうなると、より良い視覚を求めて、眼はどんどん進化し、精巧になる。その内立体視も可能になる。更に獲物狩りは、眼のお蔭で狡知に長けたものとなっていったのだ。しかし餌にされる側、つまり被食者の側も、ただ漫然と眼のある連中に食われるままの境遇に甘んじていたわけではない。飽食の暴君に対抗すべく新たに眼を開発した連中が出てきた。俊敏に動いて逃走する能力を開発したものも出てきた。また自分に「眼をつけて」襲ってくる捕食者から身を守るために、硬い殻や甲を見に纏うものも出てきた。又三葉虫自身も同属から喰われてしまうのを防ぐために鎧を纏うようになった。初期の三葉虫には硬い外骨格はなかったらしい。つまりあるものは防衛方針を優先させて、鎧や甲羅を纏った。これは外骨格派である。別の一派は骨を体内に形成させ、俊敏さを獲得した。これが内骨格派である。我々ヒトは勿論内骨格派に組するものである。こうして世界の動物はそれまでの「運任せ」の食生活から、狙って食うか、或いは狙われて食われるかという、弱肉強食の時代に突入して言ったのだ。この時代、酸素濃度は現在より高かったようで、濃い酸素の効果も相俟って、生き物達は一挙に様々な「形態上の実験」に打って出た。つまり「視野」が開けたことをきっかけにして、捕食上や防衛上の見地から、考え得るありとあらゆる「形状」の実験を、まさに身を以って展開したのである。これが「カンブリア大爆発」と呼ばれる、生物形態の多様化である。この頃出てきた殆ど冗談としか思えない形をした生き物達は、最近は色々な本でその姿が紹介されている。このカンブリア大爆発の結果現世動物の全ての形態が出揃ったのだそうだ。カンブリア大爆発は眼の誕生から僅か100万年後に始まり(「進化」の時間スケールからいえば、100万年は本当に僅かな短い時間なのだ。)、そして約1200万年続いた。そして文字通り百花繚乱の「形態のファッションショー」が終わると、多くの「カンブリア大爆発の申し子」たちは、淘汰の荒波に浚われて消え去っていったのだ。眼が登場したことこそがカンブリア大爆発の原因である。更に言えば、眼の獲得こそが現在の我々を含む全ての動物の揺籃をもたらしたのだ。これは21世紀に入ってから提唱されるようになった新しい学説で、例えば『眼の誕生』(アンドリュー・パーカー著:邦訳は草思社2003年)に紹介されている。音だけの放送から画が見えるテレビ放送、そして色の付いたカラー放送になって、我々の想像力は減退していった。一方で生き物の世界では、「見える」ようになって創造力が爆発したという訳だ。

2011.09.10

コメント(2)

-

モスラは無事だったろうか?

【2011年(辛卯) 9月8日(木曜日) 旧8月11日 丙寅 赤口 二十四気の白露】今日は二十四気の「白露」。朝夕に草木の葉の末に結露が見られる頃という意味だ。日本人は透明とか無色を表すのに、「白」という「癖」がある。夏の驟雨を表す「白雨」というのもそうだし、かき氷にかける甘みも、「イチゴ」、「ミルク」、とあって、糖蜜だけのシロップは「白」といった。「ミルク」のシロップは見た目には白いのだけど、これは「白」とは言わず、あくまでも「ミルク」だった。名古屋名物(?)の「ういろう」も、「♪白、黒、抹茶、あがり、コーヒー、柚子、桜♪」とコマーシャルで唄っていた。この内の「白」は単に砂糖の甘みで作られたもののことをいう。黒は「黒砂糖味」ということだが、「あがり」というのは何だったろう?ともあれ、白露の候ともなれば、いよいよ秋の気配は濃くなる。さて、それはさておき、今読んでいる本に蝶や蛾の口吻のことが書いてあった。我々の口は、頭蓋骨の下に、昔祖先だった魚の鰓(エラ)が張り出してきて下顎になって出来たのだそうだ。それと共に鰓の出口(鰓は口から入った水の中の酸素や栄養物を漉しとると共に、余分な水の排出孔でもあった)を失い、口が呼吸の際の空気の入口と出口を兼ねることになった。口は勿論食べ物にとっては入口である。あくまでも口は入口であって、出口はご存知の通り別のところにある。これが一緒だったら、ちょっと食事時には言いにくい仕儀とはなる。ところがこの口が呼吸(酸素の取り込みと排出)を兼ねることになったために、色々不都合なことが出来てきた。呼吸の際には口は入口と出口の役割を交互に行うことになる。一方食事に際しては、口は取り込むだけだ。それを、喉の奥で切り替えている。だから、物を食べながら(特に飲み込む際には)話すことは出来ないし、そのことから(多分)食べ物を口に入れたままで話すのはお行儀が悪い、ということになった。つまり、口は気道と食道が共有する出入り口であるため、双方はちゃんとその都度分離されなければならないというわけだ。実際、マンナンライフが問題になったのも、子供やお年寄りによる誤嚥下(食べ物が誤って食道ではなく気道に入ってしまうこと)のせいであり、高齢者が食べ物を喉に詰まらせて呼吸困難に陥ったり、悪くすると肺炎(気道の炎症)を起こしたりするのもこのせいだ。どうも人間の体のデザインは、祖先が無理して海から陸に上がったり、更には四足のままで満足せずに二本足で立ち上がったために、随分無理な変更を強いられたらしい。我々が当たり前のようにお付き合いを余儀なくされている「肩こり」も、その原因の一部は、神経の束が鎖骨と肩甲骨の間に「無理やり」配線されているところにあるようだ。ところで、昆虫は人間とは全くといっていいほど異なるデザインコンセプトの下にあるようだ。先ず、昆虫の口は「立て口」で、人間のように「横口」ではない。人間はあくびをする時口を大きく上下に開けるが、昆虫はあくびをする時(昆虫があくびをするかどうかは知らない)は口を大きく横に開ける。これは人間とは異なり昆虫は外骨格で、体節が組み合わさって体が出来上がるというデザインが採用されているからだそうだ。私の知人には、昆虫を目の敵にしている人が居る。彼女(その人は女性です)は、昆虫の外骨格が非現実的で許せないとおっしゃる。「ムシは硬いからヤダ!」と。この場合「ヤダ」というのには異質なものに対する「恐怖」や「畏れ」、そして「嫌悪」の気持ちが込められている。この人は、一方でカエルやヘビ、イモリやヤモリなど、普通の女性なら気味悪がるイキモノたちを「可愛い!」とおっしゃる。「彼らは虫を食べるし、柔らかいから」だそうだ。左様に、昆虫は我々とは別次元のデザインコンセプトの下で進化してきたイキモノ達だが、地球上の全ての陸棲動物の内約80%以上を昆虫が占めていることを知れば、むしろ昆虫の方がメジャーで我々はマイナーな存在だといわざるを得ない。さて、かの人が昆虫の中でも「嫌いだ!」とおっしゃるのは、セミや蝶、蛾など、樹液や花の蜜を吸う虫たちである。「あんなストローみたいな口でどうしようって言うの。信じられない!」だそうだ。これらの虫たちの「ストロー」は体節に付属する肢が変化したもので、それが長く管状に進化した結果である。基本はやはり「立て口」なのだ。あのストローは「口吻」と呼ばれている。セミならば樹皮に、蝶や蛾なら花の奥に口吻を突き立てたり差し込んだりして、樹液や蜜を吸っている。我々も飲みものを摂取するのにストローを使うが、その際には呼吸器官を使って「吸い込む」必要がある。そして吸い込んだ液体を気管ではなく食道に送り込むために、一種の「スイッチ操作」をしなければならない。その際に、誤って液体が気道に入り込んで「むせる」のは良く経験するところだ。しかし、セミや蝶は「吸わない」。彼らは「毛細管現象」で、樹液や花蜜が自然に口吻(ストロー)から上がってくるのを、舐めとっているのだ。そして昆虫の体の側面には呼吸のための孔が開いているから、食事の間も平気で呼吸を続けることが出来る。行ってみればお酒を飲みながら、その最中に呼吸をしているのだ。彼らは口からは呼吸しない。だから、昆虫をやっつけようとすれば、この体側の呼吸孔を何らかの手段で塞いでしまえば良い。昆虫を水浸しにすれば、もっと念を入れて石鹸などの界面活性剤を含んだ液体に浸せば、彼らはあえなく一巻の終わりとなる。しかし、私は生物多様性を護持する見地から、この事を虫嫌いの彼女には教えない。さて、ここでモスラの登場である。モスラは1961年(昭和36年)の東宝映画に出てくる、蛾の怪獣である。ゴジラやラドンと並んで「東宝三大怪獣」と称される、当時の銀幕のスターだ。このモスラ、生まれ故郷の島から、芋虫の姿で日本にやってきて、途中で様々な被害を生じさせる。やがて人間側の様々な攻撃にも係らず東京タワーに蛹をかけ、羽化して巨大な蛾になる。そして、やがてザ・ピーナツ(古い!)の唄に誘われるように、故郷の島に帰っていくのだ。ところで、当時のポスターを観ると、この蛾は本当にかなりデカイ。モスラの諸元は知らないが、東京タワーにかけられた蛹の大きさ(とザ・ピーナツとの比較)からすると、体長は少なくとも数十メートルはありそうだ。こんな大きな蛾が、昆虫としての体の構造と筋肉で飛べたものかとうか甚だ疑問だが、それをさておいたとしても、この蛾は羽化後の食事はどうしたのだろうか?毛細管現象で、液体がある直径(d)の管の中を昇ることが出来る高さ(h)は、h = 4Tcosθ÷ρgdという式で表される。ここでTは表面張力、θは対象とストローの接触角、ρは液体の密度、そしてgは重力加速度である。今ストローがガラスで出来た直径0.1ミリで、水を液体とした時にはhは約30センチになる。我々が普通に目にする虫たちは大体こんなスケールだから、セミや蝶、蛾たちは悠々と樹液や花蜜を食することが出来る。ところがモスラほどの大きさになると、体の各部分の大きさが、相似形を保ちながら大きくなるとして(そうでなければモスラは「巨大蛾」としてのスタイルを失うだろう)、このストローは直径10センチほどにはなるだろう。そうなると、上の公式を見れば単純に言って、hは上の値の千分の一程度になる。と、いうことはモスラが幾ら花蜜を吸おうとしても、ストローの先端から0.3ミリ程度のところまでしか蜜は届かない。つまり、モスラは蛾になった時から餌を獲ることができなくなり、飢え死にしてしまう。とても故郷の「インファント島」まで飛んでいけるどころではないのだ。モスラが毛細管現象ではなく、ストローを「吸い込んで」蜜を獲るのだとすれば、それを可能にする呼吸のメカニズムを新たに開発しなければならず、その結果は最早昆虫とは言えない。インファント島の水爆実験が如何に「原モスラ」の遺伝子に作用したとしても、ちょっと無理すぎる「突然変異」だと言わざるを得ないのだ。こういう事を考え出すと、気になってしょうがないのだ。

2011.09.08

コメント(1)

-

反原発本はもういらない

【2011年(辛卯) 9月7日(水曜日) 旧8月10日 乙丑 大安】最近本屋へ行くと「反原発本」がやたらに目に付く。「新刊・話題書」のコーナーに行くと、新しく出た小説などに混じって、こういう本が必ず何冊も並んでいる。ちょっと大きな本屋だと、わざわざ「原発コーナー」まであったりする。「原発コーナー」といってもあるのは「反原発」の本ばかりで、原発を支持する本はおろか、冷静に原発の効能や付帯するリスク、エネルギー問題全体を踏まえて今後どうあるべきかを評論したり解説している本は皆無である。少なくとも私は3.11以降お目にかかっていない。まるで原発は今や日本中の不倶戴天の敵にされてしまったようである。私はそれが気に入らない。少し前に「日本の食料自給率は40%弱」という話をここに書いた。お米1キロを作るのに3.6トンの水、大豆1キロだと2.5トンの水が必要だ。食料全般に大量の水を必要としている。食料問題は水問題である。その食料の6割強を海外に仰いでいるのでは、日本では全世界的な環境の維持と外交に腐心しなければならない。そんなようなことを書いた。つまりはフード・セキュリティだ。ところがエネルギー(今のところエネルギーを「電力」に置き換えてもいい)に至っては、わが国の自給率はたった4%程度で、所謂「主要国」の中では最低のランクである。そしてエネルギー資源輸入の大部分は中東地域に頼っている。これは、食料と並んで国民生存の要であるエネルギー・セキュリティ上の大問題だ。日本はその稀少なエネルギー(発電量)の内約30%超を原子力発電、つまりは核分裂を利用する原発に依っているのだ。核分裂を起こす燃料であるウラン235は100%輸入に依存しているが、原発に必要な技術では日本は他の国を凌駕しており、極論すれば日本の技術が無ければウラン鉱石など、ただの石だ。そういう意味では原子力エネルギーは日本の「準国産エネルギー」だと云ってもいい。それに、他の石油や石炭、天然ガスなどの埋蔵資源を利用するのと異なり、二酸化炭素の廃出という観点からは、今のところ最も「クリーン」なエネルギーでもある。しかし原発は、その中心部では非常な高温度の中を放射線が飛び交っている。結果として放射能廃棄物も出てくる。放射能は目に見えないだけに不気味である。特に日本人は先の戦争以来原子力には「本能的」な恐怖感を持っている。今回のようにそれが事故で漏れ出すと、不安が現実的なものとして、理屈を超えて迫ってくる。それに、漏れ出さなくても、発電の結果産生される放射性廃棄物を何処に捨てるのかという不安も生じる。半減期の長い廃棄物だと余計に不安になる。ここでちょっと面白い話がある。放射性廃棄物の処理について、各国間で話し合ったことがある。これを永い間(ものによっては数百年から十万年ほども長い期間、放射能を帯びたままの廃棄物もある。)安全に隔離するにはどうすべきか。結論は「何もしないで普通に埋めておく。」だったそうだ。つまり、危険なことを報せるために、何らかの標識を設けたり、モニュメントを建てたりすると、後世の「歴史好きな人」や、ひょっとしたら「考古学者」や、好奇心に溢れた子供までが発掘したりしてしまう。だから、「何もしないで普通に埋めておく。」のが一番安全なのだと。そうすれば、だれも気が付かない!(本当の話かどうかは知りません。)現在の原発でも高速増殖炉との併用で、廃棄物の心配は大幅に減らすことが出来るし、長期的には核融合発電が実現できれば、核燃料の問題も核廃棄物の問題も「許容可能」なまでに解決することが出来るが、核融合発電の分野でも日本の技術は世界の中で群を抜いている。核融合発電だと燃料(重水素と三重水素だ)がわずか1グラムで、石油8トンを消費するのと同等のエネルギーを生み出すことが計算上出来るそうだ。しかし、分裂であれ融合であれ、「核」が付くと不気味で面妖な印象が付いて回る。一つにはあの「爆弾」をどうしても連想してしまうこと。そしてこの分野では、ウランとかプルトニウムとか、シーベルトとかベクレルとか、更には非常な高温度とか、非日常極まる言葉や概念の氾濫である。核融合に至っては「イオン温度5億数千万度(!)以上の高温を実現して、プラズマを長時間閉じ込めて・・・」などということになるから、大学で物理か工学を専門に勉強した人以外には、面妖以外の何ものでもない。だから、先日の事故とそれ以来のあれこれで、「校庭の土」、「海で獲れた魚」、「牛が食べた稲藁」、「お茶の葉っぱ」など、身の回りの分かり易いところから国の基準以上の放射能が検出された、ということになると、それまでの漠然とした不安感が突然具体的に、また現実的な脅威、恐怖と変わるのだ。私は何も特に原発を擁護するものではない。こういう問題は情緒論ではなく、冷静な議論が必要だと思うのだ。人間は、森林や草原を切り開いて農業を始めて以来、ずっと環境問題と自分たちの生存との間で折り合いをつける問題と直面し続けている。それがのっぴきならない問題として、広く認識されるようになったのは、せいぜい20世紀の後半に入ってからである。それまでの唯我独尊、発展至上の思想が変化し始めてからは未だ50年ほどしか経っていないのだ。そしてその期間でも「発展至上」の考えを払拭することが叶わなかった。今でもそうだ。誰でも「自然は守らなければならない」、「環境を保護しなければならない」、「自然に優しく」などといえば(考えてみれば随分思い上がった言葉だと思う)、反対する人は居ない。その一方で、縄文時代、いやそうは言わずとも、せめて弥生時代に戻っても良いと思う人は誰も居ない(と思う)。有機農法や自然農法による野菜を好みながら、そういう野菜を作るのにどれほどの埋蔵エネルギーが費やされているかには無頓着だ。更には、自分たちの快適な生活を支えている電力の30%が原子力発電によって賄われていることは、敢えて普段忘れるようにしている。残りの70%だって大部分が埋蔵資源を燃やすことで賄われているのだ。太陽光発電や風力発電は、実現すればクリーンで「環境に優しい」が、実現するまでにそれを製造し、配備するために必要なエネルギーは何処から来るのだろうか?つまり、環境保護と人間の快適な生活は、本質的に両立しない。相互の「折り合い」をどう付けていくかということしかないのだ。環境保護(私はこの「保護」という言葉がどうも引っかかるのだが)とは、「地球環境」と「生物環境」が両者とも今より急激に悪化しないように、出来得るならば少しは改善したいということだろう。「人間の快適な生活」とは、先ず「せめて後十世代程度、つまり我々の玄孫(やしゃご)が玄孫を持てるようになる頃までは、人類が大きな不安も無く存続できること」と、その間は「暑すぎず凍えることも無く、ご飯もちゃんと食べられること。」この両者を実現し維持するには、今我々はどうすれば良いのだろうか?ここで、反原発本に立ち返ると、私の印象では殆どが大衆の情緒におもねる程度のものしか無い。原発は単に技術の問題ではなく、政治や私企業、それに自治体の利害が様々に絡んでいる。其処には当然利権も大きく絡んでいるはずだ。そういう「負の部分」を殊更に取り上げて、センセーショナルに仕立て上げ、「原発は悪だ」、「原発など要らない」と書き立てて印税を稼ごうなどというのは、出版ポピュリズムというにも値しない。私は、単に原発のみでなく、将来的に可能な様々なエネルギー源、エネルギーの産生・分配方式を取り上げて、包括的に、且つ冷静に理論的に教えてくれる本。文明の観点から人間のエネルギー生活に視点を開いてくれる本。発電と蓄電、それに配電のあるべき形態と、それに係る政治や企業、そして更には我々民草に課せられる課題を提示してくれる本。そういう本があって欲しいと、今切実に思っている。最後になるが、つい先ごろ【「脱・石油社会」日本は逆襲する】という本を読んだ(清水典之、光文社ペーパーバックス)。中々面白かった。この本の中では、石油を中心とするエネルギー資源の枯渇を踏まえて、水素社会や電池社会の可能性が述べられている。これからの都市形態の有り様まで述べられている。総じて反原発ではなく、暫定的原発支持の基調で書かれているが、この本が出版されたのは2009年の1月だ。彼の本が出た2年後に3.11が起こったのだが、清水さんには改めて現在の時点で、この本の続編か補遺版を書いて欲しいと思う。私はかなり触発されたので、ご興味のある方にはお勧めしたい。

2011.09.07

コメント(0)

-

恐竜絶滅と紫外線

【2011年(辛卯) 8月23日(火曜日) 旧7月24日 庚戌 赤口 処暑】今日は二十四気の「処暑」。処暑とは立秋も二週間ほど過ぎ、暑さも極まる処という意味だ。さしもの猛暑もこの頃にはピークを過ぎ、朝夕には幽かに秋の気配を感じられるようになる。夕方になると虫の音に気付くのもこの頃だ。しかし、日本は少し前から北東の寒冷な高気圧と、南洋上の暖かく湿った高気圧のせめぎ合いで、やや南洋上の高気圧が押し負け、九州から東北地方にかけては前線の停滞による雨が降り、所によっては肌寒い日が二三日続いている。それも今日まで。関東地方では午後遅く辺りから再び暑くなるようだ。未だ体感上は処暑には早いかもしれない。さて、8月16日と17日の二回にわたって、恐竜の滅亡とヴィタミンD、そして紫外線の果たす役割について書いた。これには少し書き足りないところがあった気がするので、少し補強しておこうと思う。先ず恐竜の大多数は昼行性で開けた場所に生活していたと思われる。当時の食物連鎖の最高位にあった恐竜は敵から隠れる必要などなく、昼間の大地を堂々と闊歩していただろう。また、恐竜のあの大きな姿を思い起こせば、彼らが狭い洞窟に棲んでいたとは考えにくいし、鬱蒼とした森林の中に棲んでいたとも思えない。現在陸上最大の動物である象は、密林には棲んでいない。つまり恐竜たちは、昼間の開放的な環境の中で、燦々と降り注ぐ陽光を享受していた。そして、ヴィタミンDの産生を太陽光の紫外線に依存していたのだ。ところで紫外線はヴィタミンD3の生成に重要な役割を果たすのと同時に、体に害も為す。紫外線に過度に曝される事によって、皮膚がんを生じるのは良く知られている。紫外線が少ないとくる病や骨粗しょう症になり、多いと皮膚がんになる・・・。生き物はかように環境の微妙なバランスの下で生き延びているのである。余談だが、このことは地球の大気の酸素濃度についてもいえるそうだ。我々は殆ど酸欠で窒息寸前の状況で生きているようで、現在の酸素濃度(大気組成の約21%)を下回って18%程になると命に不調を来たす。それでは酸素は濃ければ良いのかといえば、酸素濃度が現在の21%を超過すると、山火事などが頻繁に起こるようになるのだそうだ。まことに命とは儚くも危ういバランスの上に育まれているものなのだ。さて、ヒトの場合、皮膚にメラニン色素を沈着させて紫外線(特にUV-B)の過度な被曝から体を防御している。日向を闊歩していた恐竜達も、同様に紫外線に対する防御機構を備えていたに違いない。これが、巨大隕石の落下による日照量、特に紫外線の減少に際して裏目に出た。つまり、この防御機構のせいで、弱まった或いは地上に届かなくなってしまった紫外線を受け取ること出来ず、結果としてくる病や骨粗しょう症を発症して、恐竜は滅亡に至ったのである。ヒトの場合でも、低緯度に発祥した黒人にはメラニン色素による紫外線防御機構が備わっているが、彼らが日照の少ない高緯度地域に移住すると、くる病に罹り易い事実は、米国のシカゴや英国のロンドンなどで報告されている。特に産業革命当時のロンドンではこれが顕著であった。逆も真なりで、アフリカ、インド亜大陸、オーストラリアなどの低緯度地域に移住した白人には、皮膚がんが多発している。さて、巨大隕石衝突後、同様の災難は恐竜だけでなく、同じようにヴィタミンD3の産生を紫外線に大きく頼っていた他の昼行性の動物にも起こっただろうと思われる。彼らも絶滅するか絶滅に瀕しただろう。大量死による種の絶滅にはそれほどの時間を要しない。その動物種の一世代かせいぜい二~三もあれば、種全体の絶滅が起こるには充分である。そうして、昼行性の先住動物達の栄華が終わると、彼らが占めていた生態上の位置が空白になり、その空白をそれまで夜行性だった動物が埋めていった。「隙間が出来ればすかさずそれを埋める」のは、生物の進化上・生存上のコモンルールである。こうして、それまで夜行性で「日陰者」であった動物達が、新たに昼間の世界に進出し、蔓延ることになったわけだ。その過程で彼らもヴィタミンDの産生を再び太陽光に依存するようになっていったのだ。現世の哺乳動物が夜行性動物を祖先としている事には、次のような傍証がある。殆どの脊椎動物の視細胞は四つのタイプの錐体細胞(光を感じる細胞)によって構成されており、比較的長波長の紫外線を「見る」事が出来る。しかし、現世哺乳動物には、長波長側と短波長の2タイプの錐体が失われてしまっている。これは彼らの祖先が長い間光の無い、或いは光の乏しい世界で生きていた名残であるというのだ。恐竜の直接の子孫といわれる鳥類には、立派に四タイプの視錐体細胞が揃っており、鷹などは紫外線を獲物のハンティングに利用している。哺乳動物のうち、ヒトと「旧世界ザル」は、長波長側の視錐体細胞を復活させたが、短波長側のそれは相変わらず欠いたままである。だから我々にとって紫外線は相変わらず紫「外」線のままだ。我々のご先祖様はこうして低紫外線イベントを乗り切った。その後、日陰と夜の世界から、がら空きになった昼間の世界におずおずと出てきて、今や我が物顔で蔓延っているのである。

2011.08.23

コメント(0)

-

釈迦楽先生のブログに寄せて

【2011年(辛卯) 8月21日(日曜日) 旧7月22日 戊申 仏滅】以前この稿でも何度か紹介したり引用したりしたが、私には「ブログ友達」の釈迦楽先生という方がいらっしゃる。いやいや友達などとはおこがましい。むしろ「畏友」と申し上げるのが相応しいだろう。釈迦楽先生は東京のご出身で、現在は中京地区の国立大学で現代米国文学(?だと思うけれど)の教授をなさっている。「釈迦楽」というのは無論ブログネームの筈だが、彼のブログは洒脱な文章でグルメから車、そして日本武道と広汎に及び、時にご専門の領域や昨今の大学制度に関して鋭い批評もなさる。この釈迦楽先生のブログに、7月17日以来変調が起きた。釈迦楽先生が慕う「S先生」という方が7月10日にお亡くなりになった。そのS先生を追慕する文章の掲載が7月17日から始まったのだ。「釈迦楽ブログ」は、気が向いたときにしかアップしない私のブログなどとは大違いで、確実に毎日アップされる。それがこの日から8月19日の最終回に至るまで、延々32回にわたって入魂のS先生追悼の詞に費やされたのだ。私はいわゆる理科系人間で、釈迦楽先生やS先生のご専門の文学には全くの門外漢である。文学の分野での研究者が具体的に何をどうなさっているのかも詳しくは知らない。しかし、釈迦楽先生の追悼文を通じて、分野が異なっても真摯な研究者の姿勢というものは共通するものであること、そして真摯な研究者というものは自ずと良き人を知己として或いは後進として得るものであることを改めて感じさせられた。釈迦楽先生は追悼文を締め括るに当たって、S先生のことを評して「巨木のような人」と云っておられる。釈迦楽先生は、S先生のことを「確かに、S先生は私の傍らにすっくと立った巨木のような人でありました。度重なる嵐に大枝はもぎ取られ、山火事に腸を焼かれ、芯のところには黒こげの大きな空洞が出来ていたけれど、そうした幾多の艱難にも折れることなく立ち続けた巨木。たとえそれが「倒れる力」さえ失っていたからだとしても、最期の最期まで天の一点を凝視して不動の体勢をとり続けた巨木。先生は強く、大きい人でした。」と描写していらっしゃる。私が最近読んだ本(笹本稜平の「未踏峰」)にも、奇しくも「ブナの古木のような人」が出てきた。学問の世界に限らず、商売や政治、更には日常の世俗の世界であっても、こういう人と身近に接することができるのは、つくづく幸せだと思う。巨木のような人、古木のような人、古武士のようなひと、・・・表現は色々あるだろうが、私にもこういう人が居てくれればと思うが、それは私が気づかないだけで、実は既に何人か私を支えてくれている、そういう方が居らっしゃるのだろうとも思う。釈迦楽先生のブログのお蔭で、S先生という方は私の記憶にも残る人になった。それと同時に、S先生の生き方や、釈迦楽先生とS先生の交流のあり方を通して、私自身これからに向けて触発されるところが大いにあった。私独りの感動と印象にしておくのは如何にも勿体無いので、興味をお抱きになった方には是非にと、ここで紹介させていただくことにする。

2011.08.21

コメント(0)

-

暑いときは本を読もう

【2011年(辛卯) 8月18日(木曜日) 旧7月19日 乙巳 先勝】私と同郷の友人でもある佐藤一治さんが、「下町ロケット」を読んで感動したとフェイスブックに寄稿されていた。「下町ロケット」は池井戸潤の小説で、今年の直木賞を受賞している。7月14日、パリ祭の日に受賞が発表になった後、私も読みたくなって書店に行ったのだが、見つからなかった。少し前に大手町の丸善で青っぽい表紙の単行本が平積みされているのを見た記憶が有って、その時は買わなかったが、受賞のニュースに接したときも「あんなに有ったのだからいつでも買えるだろう」と思っていた。ところが無い。きっと小さな書店だから無いのに違いないと、丸善の本店はもとより、ジュンク堂本店や、紀伊国屋、リブロに行っても無い。書店の端末で検索すると、どこも「在庫切れ」だ。直木賞の候補にノミネートされた時点で、ちょっと目端の利く出版社なら増刷くらいしておくだろうに、と思ったのだが、これは私ではどうにもならない。都心を外れた所の本屋にならひょっとして有るかもしれないと、用事で出かけた先の中野坂上の本屋とか、瑞江の本屋までも覗いたのだが、形も見えない。池井戸潤の他の著作も無い。こうなったら増刷が間に合うまで待つしかないな、そう思って、別の本を買うべく顧問先の事務所最寄の二子玉川駅の中にある小さな本屋を覗いたら、何事も無いような様子でこの本が10冊ほども並んでいて気が抜けてしまった。直木賞受賞後二週間ほど経った8月初めの頃のことだ。今ではジュンク堂にも普通に並んでいる。「下町ロケット」は、国産ロケット打ち上げ事業に技術者として参加してた主人公が、打ち上げに失敗し、失意の下で町工場を継ぐ。そこで苦労しながら最終的に自前の部品を搭載したロケットを打ち上げる話だ。話の中には、中小・零細企業に宿縁の資金繰りの苦労話、銀行のいじわる、巨大企業との軋轢などが絡み、従業員とのあれこれや親子問題までが「てんこ盛り」の形で詰まっている。それでも最後は技術者の夢と誇りが実現され、町工場礼賛の大団円となる。読了感は爽やかで、この点が直木賞受賞の大きな理由になったらしい。あぁ、今の日本ではこういう、何となく勇気付けられる本が歓迎されるのだな。私も読み終わってそう感じた。出版社もそこまでは見通せなかったのだろう。だから増刷など考えなかった。この本、一体どれほど売れたのだろう。定価は1,700円だから、著者に入る印税が一冊170円とすれば・・・。人の懐の計算をしてもしょうがないが、池井戸さんは私や佐藤さんと同じ岐阜県出身だそうだから、同郷の人間としては、まことにご同慶の至りではある。以前に、大阪のやはり町工場地帯のおっちゃんたちが、自前の技術を凝らした人工衛星を作って、どこかのロケット(日本のだったか?)で打ち上げようとしているという話を聞いた事がある。あれは、結局実現したのだろうか?柳の下の泥鰌ではないが、その顛末を小説に仕立ててみようとしている人は居るのだろうか?きっとどこかに居るに違いないか、少なくとも考えるくらいはなさった人がいるだろうと思う。さて、「下町ロケット」を求めて方々の本屋を空しく徘徊している間に、笹本稜平の「還るべき場所」という本に出会った。この話はロケットではなく登山の話だ。主人公がカラコルム山脈のK2に挑戦中、ザイルで結ばれた生涯の伴侶と決めた女性を無くす。彼はそれが自分のせいだと思い苦しみ続ける。その気持ちに、改めての山行きによって決着をつけようとする。登場人物のそれぞれが、登山を通じて自らの魂の有り処を求めていくという話だ。K2は標高8,611メートル、世界第二の高峰であるが、世界の最高峰であるエヴェレストより登山の難易度は遥かに高いそうだ。既に未踏峰ではないが、まだまだ未踏のルートが多くあり、山好きの人たちを魅了し続けている。私も山は好きだ。しかし、麓付近の温泉にでも浸かりながらその姿を愛でる程度で、苦労しながら頂上を目指そうという気持ちはさらさら無い。しかし、この本の中で描写される山々はあくまでも美しく崇高である。厳寒の中、低酸素の中での登山の苦労も身につまされる。厳しくも美しい自然との対峙には感動を覚える。しかし、それでもやはり自分で登ろうとは思わない。読了して読後感を引きずりつつ、ジュンク堂の書棚を見ていたら、同じ笹本さんの「春を背負って」という本を見つけた。これはK2から一転して奥秩父の山が舞台だ。山中の、春から秋にかけてしか営業していない山小屋を舞台とした、ほのぼのした「山岳小説」である。色々な人間模様がオムニバス形式で語られ、人情物語の側面もある。この本も心地よく読了した。私は活字中毒で乱読の気味があり、今も探偵小説とエネルギー関連の本、それに「生物学的文明論」などといった本を三冊持ち運びながら気分に応じて読み分けている。「作り物」、つまり小説は、以前は海外ものばかりで、日本の作家の本は殆どといっていいほど読まなかった。しかし、最近は邦人作家の本の方が肌合いが良い。歳と共に軟弱になったせいかもしれない。「下町ロケット」と「還るべき場所」、そして「春を背負って」は、この夏の暑気払いにも、何となく沈んでいる周りの雰囲気を払って元気な気分を取り戻すのにもお勧めである。

2011.08.18

コメント(0)

-

紫外線は嫌われ者?

【2011年(辛卯) 8月17日(水曜日) 旧7月18日 甲辰 赤口】(前稿からの続き)世界中の地層を調べると、今を去ること6,550万年前の位置に「K-T境界層」という、薄く黒っぽい層が見つかる。これは白亜紀(およそ1億5,550万年前から続く「中生代」と呼ばれる時代)と第三紀(およそ6,550万年前に始まる「新生代」の最初の時代)の境目にある。黒っぽいのは今話題の「レアメタル」の一つでイリジウムという物質が多く含まれているせいだ。イリジウムは火山の噴火などで地上に噴き上げられる場合もあるが、「K-T境界層」と呼ばれるほど、全世界的に多量に分布するのは、大きな隕石が地球に衝突したせいだと考えられている。この隕石衝突の痕跡は南北アメリカの境界付近、メキシコのユカタン半島に見つかっており、「チクシュルーブ・クレーター」と名づけられている。クレーターの直径は約170キロメートル。ちょっとした町ほどの大きさの隕石(というより小惑星というのが相応しい)か、或いは彗星が衝突して出来たクレーターで、衝突時のエネルギーはTNT火薬に換算すると、100テラトン(1テラトンは1メガトンの100万倍)にも及ぶ。この大衝突によって空中に噴き上げられた粉塵は、地球全体を覆い、地球の気候は急速に寒冷化した。それによって三畳紀以来、約2億年程もの永きにわたって栄華を極めた恐竜達は一挙に絶滅し、我々の祖先である哺乳類の時代になったのだと言われている。これは、突然の恐竜絶滅の原因としてはほぼ定説とされているが、具体的な原因までは明らかにされていないのが実情だ。寒いから死んだ、と言うだけでは余りに曖昧だし、寒冷地の動物は、体温放散を防ぐために大型化する事が知られている。恐竜の大きなものは体重40トンにも及び、これ位大型になると、体重に対する体表面積の比率は小さくなり、体熱の保温上は有利になる。それに恐竜は温血動物だったという説もある。寒冷化には体の小さな動物のほうが不利なのだ。落ちてきた小惑星の破片に当たって死んだというのも、恐竜全般を絶滅させる理由としては納得しにくい。ここでちょっと面白い説が登場する。「恐竜はヴィタミンD欠乏症で絶滅した可能性がある!」ヴィタミンDは、ほとんどの脊椎動物では、皮膚で光化学的に生成される。具体的には太陽光中の紫外線、それも波長300nm(ナノメートル)付近のUV-B線により生成される。ヴィタミンDは、D2(Ergocalciferol:エルゴカルシフェロール)とD3(Cholecalciferol:コレカルシフェロール)の2種類に分けられる。(昔はD1というのもあるとされたが、これは誤解だったことが分かり、今はD1は無い。)D2は主に植物中に、D3は動物の体内に多く含まれる。脊椎動物の皮膚中で大量に産生される、7-デヒドロコレステロールという物質にUV-B紫外線が当たると、ヴィタミンD3、つまりコレカルシフェロールが生成されるわけだ。動物の皮膚は、内側から「真皮」、そして「表皮」という2層から構成される。真皮は殆ど結合組織によって占められている。ヒトの場合、表皮は厚さ0.2mm程度の薄い層だが、これは更に5層構造になっていて、内側から順に、基底層、有棘層、顆粒膜層、顆粒層、角質層と呼ばれる。(左の図を参照)この5層の中でも基底層(左図の赤い層)と有棘層(同オレンジ色の層)で、UV-B紫外線の光化学作用によって、コレカルシフェロール(D3)が最も多く生成されるのだ。ヴィタミンD3は、カルシウムやリンの吸収を促し、骨にカルシウムを沈着させるという重要な働きを持っている。従ってヴィタミンDが不足すると、主に骨に関連する障害が生じることになる。つまりヴィタミンD3の欠乏は、具体的に、くる病、骨軟化症、骨粗しょう症などの原因になる。くる病は以前は「せむし」などと呼ばれていた。ヴィタミンD3の欠乏は更に、高血圧、結核、癌、歯周病、末梢動脈疾患、自己免疫疾患などに罹る可能性を高くするともされている。「光はヴィタミンDである。」ともいえるのだ。恐竜達は、小惑星衝突による直接被害を何とか乗り切れたものたちも、その後長期化した日照不足、特に紫外線の不足によって、くる病や骨粗しょう症などに罹患し、その結果滅亡したのである!?同じ爬虫類でも、恐竜に比較して小さく弱い存在である蛇やトカゲなどはどうして絶滅しなかったのか?ヤモリなどの夜行性爬虫類では体内でヴィタミンD3を合成できることが分かっているが、蛇やトカゲがそういう能力を持っているかどうか、寡聞にして私は知らない。それでも、小さいが故に生き延びられたということがあるに違いない。当時、恐竜の全盛の中で肩身の狭い思いをしていた「日陰者」の哺乳類は、毛皮が皮膚への紫外線の到達を妨げている。しかし彼らは、毛皮に皮脂を分泌し、毛繕いによって経口的にヴィタミンD3を摂取することで、日照不足、紫外線不足の時代を凌いだと考えられる。恐竜絶滅を生き抜いた哺乳類の子孫である我々人間は、随分以前に毛皮を失っている。だから、週に少なくとも2回、5分間から30分間程度日光浴をする必要がある。それによって、体や骨が必要とする量のヴィタミンD3を合成することが出来る。ヴィタミンD3は食品には余り含まれていないが、魚類には比較的多く含まれる。だから、日焼けなどを極端に忌避する人たちは、せいぜい一生懸命魚を召し上がるようお勧めしたい。今の季節、特に女性には極端に日照を避ける人たちが多い。理由は紫外線だ。紫外線は日焼けやシミ、クスミの原因とされ、まるで天敵であるかのように疎まれる。私は、基礎化粧品の会社の顧問もしているが、こういう風潮にどうも不満足であった。生命の歴史を紐解けば、紫外線は生命の誕生の際に重要な役割を担っていた。それに上に書いたように、我々の骨を作り、それを健全に保つために大きく貢献してもいる。適度に紫外線を浴びるのは、却って我々にとって大事なことでもあるのだ。さもないと、恐竜同様の目にあうかも知れない。(この場合、先ずは女性から絶滅していくのだろうか?)

2011.08.17

コメント(0)

-

恐竜が滅んだのは・・・

【2011年(辛卯) 8月16日(火曜日) 旧7月17日 癸卯 大安】かなり前のこと、突然辺りの空気が大きく揺れた。地面の奥深いところで、ドロドロと底なりが続いた。その内、空が妙な具合に赤っぽく暗くなって、灰が降ってきた。黒っぽい灰だ。そんなことが始まってもう随分になるが、未だ続いて、止む様子がない。それより以前に、この近くの山が火を噴いた事があった。その時も足元が揺れて、灰が降ってきた。その時降った灰はもっと白っぽい色をしていた。白っぽい灰が空一面を覆い、時々その中で稲光がきらめいて、足元の地面もゆらゆら揺れて落ち着かず、随分気味の悪い思いをした。今度のは稲光も無かったし、足元も揺れなかった。揺れはしないが、いつも地面がふわふわと頼りない感じがしている。それに、背骨の中心からぞくぞくするような感じがいつまでもしている。私だけでなく、周りの仲間も同じ感じがしているようで、あれ以来皆落ち着かない様子だ。今日ももうとっくに空は明るくなっている筈なのに、相変らず暗く赤い空のままで、ちっとも陽が射してこない。そうして静かに黒い灰が降り積んでいる。暫く前から体がふらふらして心もとない。背骨が、体のあちこちを勝手に動き回っているような感じがする。どっしりと支えになってくれる筈の足元が何となく覚束ない。かつては何でもなかった地面の凸凹が妙に気になる。昨日仲間が小さな窪みに足を取られて、そのまま足が曲がってしまい、今も横倒しになったままだ。私ももし転んだら、そのまま起き上がれなくのではないかと不安だ。歯のすわりも悪くなったようで、時々歯茎から出血もする。周りにいる若い連中も変な姿勢の者が目に付く。肩の辺りが落ち込んで、首を持ち上げるのが億劫そうだ。中には地面に崩れ落ちたままの連中が見えるが、その数が段々増えているようだ。最近、小さな連中がちょこまか動き回る影がやたら目につく。おぞましいことに、連中の体には等しく毛が生えている。こいつら、以前には我々が少しでも近づくと、せこせこと物陰に隠れてしまうような連中で、歯牙にかける程のもの達でも無かったのが、このところ急にのさばりだしてきた。この間など、その連中が大挙して我々の棲みかに入り込み、あろうことか大切な卵をむさぼり食べていた。私も仲間も怒り心頭であったが、如何せん以前のように素早く動けないため、追い払うこともままならない。連中は我々のこんな体たらくを既に見通しているようで、どんどん図々しくなってきている。我々もいよいよ落ち目になってきたのか。しかし、一体どうしてこんな事になってしまったのか。黒い灰に混じって雪まで降り始めたようだ。・・・かくして、恐竜は滅びていった。(この稿続く)

2011.08.16

コメント(0)

-

私たちは水の賜物

【2011年(辛卯) 8月14日(日曜日) 旧7月15日 辛丑 先負】毎日猛烈な暑さが続いている。何年か前から暑くなると熱中症に気をつけろと言われるようになった。(昔は日射病といっていた。)それで「こまめに水を採りましょう」と、私の住む町では防災放送というので、折に触れては拡声器放送をしてくれている。私の部屋では夏でもクーラーを稼動させていないので、防災放送で促されるまでもなく水を飲んでいる。水を飲んでは汗をかいている。汗は乾く間もあるどころか、どんどん出てくる。汗が出るのは体温調節機能がちゃんと働いているということだから、「生きている」とは実感できるが、決して快適どころではないのは当たり前だ。しかし、人間は本来恒温動物であるのが、技術を進歩させ、莫大なエネルギーを費やして、今や「恒環境動物」になり、暑いといえば涼しくし、寒いといえば暖めて、その結果環境問題やエネルギー問題を抱え込んでしまっている。神経を使う作業や人と会ったりする時以外は、別に高邁な決意があるわけではないけれど、私としては半分意地になって汗をかいているようなところがある。それにしても水は偉大だと思う。何より人間を含む生き物の全てが、水でできている。人間ならば体重の62%が水だ。生まれたての赤ん坊の頃は、全体重の80%程が水だそうだ。海や川の水の中に棲んでいる魚の場合は概ね82%、今周辺でしきりと婚姻の唄を競っている蝉だって、あんなにスカスカに見えて全体重の約61%が水なのだ。クラゲにいたっては95%が水だが、まぁこれは無理なく想像できるな。植物の場合も似たようなもので、草の場合は80数パーセントが水、樹木の場合も半分以上が水で出来ている。全ての動物を根底で養っているのは植物だが、根によって吸収された水は植物の体の成分として貯め置かれると共に、蒸散によってどんどん空気中に放出される。水が蒸散していくことで葉を冷やし、又植物体内で水に関して負圧が生じ、これがポンプの働きになって根から何十メートルの高さの梢にまで水を供給することが出来る。吸い上げた水の九割以上がこの蒸散によって空中に失われるそうだ。残りの一割未満の水を使って光合成が行われる。光合成は太陽エネルギーを使って二酸化炭素と水からデンプンを合成するプロセスだ。この植物本体や合成されたデンプンを動物が食べる。その動物を又肉食動物が食べて生きている。こうしてみると我々生き物は、膨大な量の水のお蔭で生きているのだということが良く分かる。例えば日本人の主食である米の場合、一キログラムの米を生産するのに約3.6トンもの水が必要だそうだ。つまり、米の生産には3,600倍の水が必要だと言うことだ。他の穀類でもほぼ同様で、小麦やトウモロコシでは約2,000倍、大豆では2,500倍の水が必要になる。もう少し感覚的に分かり易くすると、普通のお茶碗に一杯のご飯には、家庭の浴槽(約200リットル)2.5杯分の水が費やされているということになる。ご飯を一膳お代わりすると、その背後には浴槽2杯分の水が背後霊のように控えているということだ。ところで日本の食糧自給率は四割程度でしかない。トウモロコシも小麦も大豆も、殆どが海外からの輸入に頼っている。これはつまり、我々がちゃんと食事を戴くためには、生産国の水を非常に大量に消費しなければならないということである。もし、そういった国々の水事情が悪化したらどうなるか?もし、そこの水が汚染されたらどうなるか?・・・そう考えると、環境問題は世界レベル、地球レベルで考えないとダメなんだということが、非常に身につまされる実感として感じられる。もっといえば、食料の外国依存は国際問題、更には戦争の危機を孕んでいるとすらいえる。我々が喜んで戴いている牛も豚も、そして鶏も、牧草や穀物など植物を飼料として育てられる。上にも書いたように、草や穀物が生産されるためには、それの千倍ほどもの水が必要だ。その結果を動物が食べる。一般に動物(人間も例外ではありません)では食べたものの10%程度しか「身」にならない。残りの90%は排泄されて、別の生き物(植物や細菌など)の食料になる。それは食物の大連鎖という点ではちゃんと意味あることなのだが、そうなると人間や肉食動物が肉を食べるということは非常な無駄をしていることになる。エネルギーコスト的には、野菜や穀物を直接食べる方がはるかに理にかなっている。世の中のヴェジタリアンが、そこまで考えているとすれば、彼らは中々の慧眼の持ち主だと認めざるを得ない。(でも私は、肉はやはり美味しいのだが。ライオンも恐らく同意見だと思う。)つまりは、「生きとしいけるものは水である。」そう言い切ってもいいくらいなのだ。地球が誕生して10億年ほども経った頃、寄り集まった岩石などが概ね落ち着いて、中に含まれていた水が蒸発し、雲になり、「地球規模」の大豪雨をもたらして、その結果海が出来た。水には色々特異な性質があるが、その一つが地球の大部分の環境では、「色々な物を溶かし込む液体で存在する」ということだ。溶かし込まれた物は、お互いに化学反応を起こし易い(つまり相互に衝突し易い)距離にある。水が気体(つまり水蒸気)としてしか存在できないと、これらの物はお互いに離れすぎていて、中々反応しない。一方で水が固体(つまり氷)だと、今度はこれらの物が自由に動けないから、お互いにぶつかるチャンスは小さくなってしまう。水は水素原子が二つ酸素原子にくっついた分子だ。つまりH2O(エイチツーオー)である。水の分子量は18である。一般に分子量18程度の化合物だと、沸点は-80℃程度になる。そうなると水は我々の生きている環境では気体でしか存在できないことになる。しかし、実際には水は100℃で沸騰して液体から気体(水蒸気)になる。つまり我々が暮らす世界では、水は普通液体なのだ。これは水の「水素結合」という性質に由来する。幸いなことに水が液体で存在しているから、中に溶かし込まれた様々なものは、ぶつかり合って色々な化合物が出来る。これに当時海中にまで降り注いでいた紫外線の作用などもあって、やがて生き物の基本構造である有機物が合成された。色々な分子はぶつかり合って、相手を得れば徒党を組みたがる性質がある。その内自発的にそういった塊を「膜」で囲い込んでしまって、原始生物が登場したのだ。我々の体もはるか昔のこの名残を留めている。つまりは細胞だ。細胞は膜で包み込まれた海に他ならない。その小さな海の中で、一定の反応が間違いなく行われるように、膜が「外側」から守っているのである。我々が「生きている水の塊」であるのは、こういう由来なのだ。細胞の中で活発な反応が行われるためには、細胞内の水が豊かでなければならない。人間の場合は、受胎してから出産まで、そしてその後は赤ん坊から子供へと成長する時期は、様々な反応が活発に起こっている。だから、上に書いたように生まれたばかりの赤ん坊では、全体重の八割程度が水なのだ。青年になって成長が鈍り、やがて大人になって成長段階を終える頃になると、水の含有率は徐々に減ってくる。これはつまり、活発な反応が収まり、それまでのように細胞が水を必要としなくなるからだ。この際体の外側、つまり表皮の方から段々「乾いて」くる。この辺りを何とかしようと色々工夫しているのが、私が顧問をしている会社を始めとする、「基礎美容」とか「素肌美容」といわれる分野なのだ。さて、水にはもう一つ、我々生き物にとって重要な特徴がある。それは、固体になるとき体積が増えるということだ。よく知られているように水が凍る(液体から固体になる)時には、体積が11%ほど増える。つまり1キログラム(つまり1リットル)の水より、1キログラムの氷のほうが「大きい」。この性質のお蔭で氷は水に浮かぶのである。若し、水が凍ったときに体積が小さくなるのであれば、氷は水に沈む。つまり寒冷地の海では(或いは地球が冷えた時期には)底の方から凍ってしまい、海底近くに住んでいた生き物(海では今でも底棲生物の方が圧倒的に多い)は死んでしまったに違いない。そして、やがて海が全面凍結すれば、生き物が棲める世界は無くなってしまう。しかし、氷が水に浮かぶ性質があるために、地球の海が完全に凍結してしまうことはなく、氷河期でも或いは「全球凍結」の時代でも、海の底深くではちゃんと液体の水が存在でき、生き物は生命を繋ぐことが出来た。その結果、末裔としての我々が存在できているのだ。こうして見ると、水にこういう特徴があったこと、そして地球が太陽からちょうど良い距離にあって、非常に長い時間の間、全地球平均気温18℃程度という、水が凍りもせず、気体にもなってしまわない状態にあったことは、まことに稀少で貴重なことだといえる。我々(人間だけではありません)が、稀有な幸運の賜物であると共に、水はそれほどに「エライ」のだ。

2011.08.14

コメント(1)

-

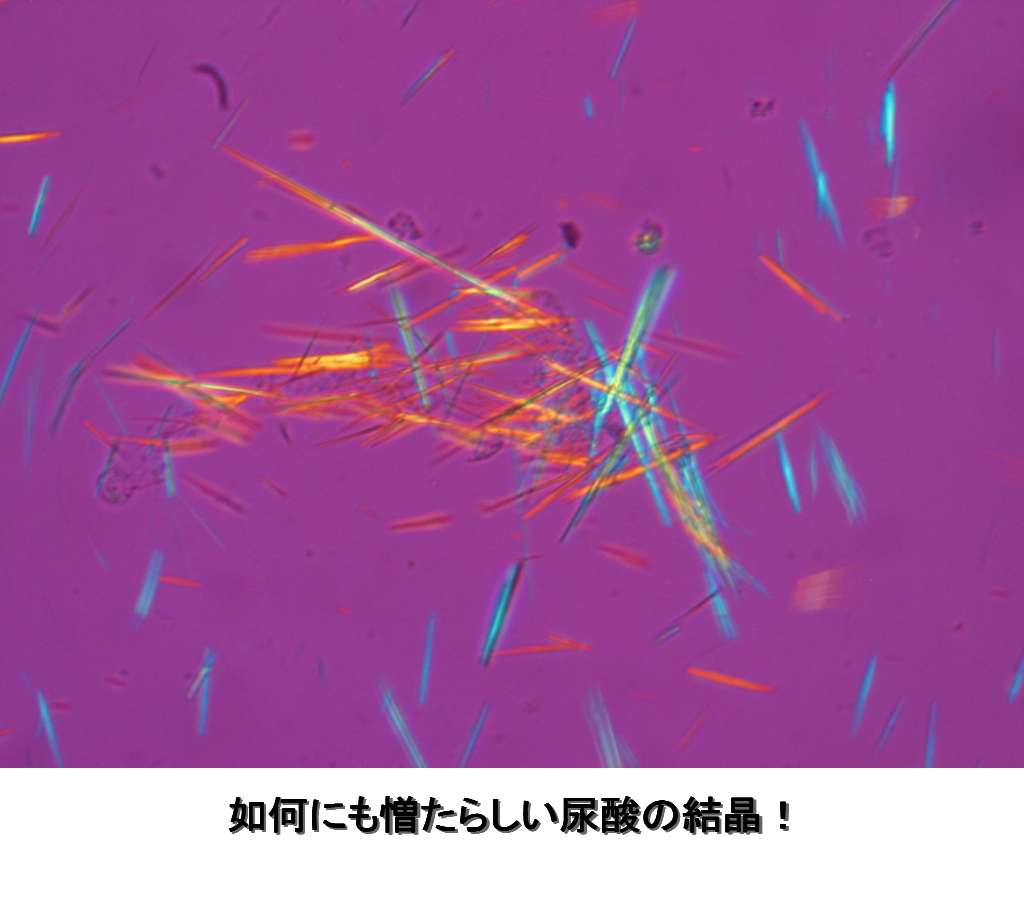

痛風はサル君と共通の悩み