全162件 (162件中 1-50件目)

-

お引越ししました。

ブログがいっぱいになったので、古代のロマンをたずねて part.3にお引越しをしました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

2010年11月06日

コメント(0)

-

草谷寺・栄山寺

着きました、草谷寺です。五條文化博物館の近くの山間にひっそりとたたずむ草谷寺は、葛城・金剛の地に関係の深い役行者の草創とされ、龍にまつわる伝説を持ちます。通常は非公開ですが、午後、期間限定で境内北側にある収蔵庫が特別に開かれ、薬師如来坐像(重文)などの諸尊が特別開帳されていました。草谷寺は山の上の方にありますが、その山を下りきって吉野川の近くまで来たところに栄山寺があります。栄山寺は藤原鎌足の孫であり、藤原不比等の長男の藤原武智麻呂が建立し、藤原南家の菩提寺として法灯を伝えています。奈良時代の建造物である国宝の八角円堂で知られ、内陣の柱や天蓋には壁画が施されているなど天平建築の中でも法隆寺夢殿と並ぶ貴重な遺構です。栄山寺の薬師如来様は金色に輝きまばゆいくらいです。昔の人がどれだけ驚いたか目に浮かぶようです。 実は以前からこの五条には来たいと思っていました。本当はこの草谷寺と栄山寺の間くらいにある御霊神社に行きたかったのです。御霊神社のご祭神は井上内親王・早良親王・他戸親です。近くにこのさん方の御陵さんもあります。いつかチャンスがあれば行ってみたいと思っているのです。古代史好きの方はこちらの方がそそられるかもしれませんね。

2010年11月06日

コメント(2)

-

藤岡家住宅 (雨の中の15キロ)

平城遷都1300年祭「秘法・秘仏の寺社を訪ねて」から五条市山麓の史跡散策へ行ってきました。【コース】忍海駅からバスに乗り、住川バス停→藤岡家住宅→草谷寺(薬師如来坐像・重文)→栄山寺(国宝・八角円堂ほか)栄山寺橋口からバスで忍海駅。徒歩15キロのコースです。行ったのは10月31日(日)この日は朝から雨が降っていました。雨の中の15キロはちょっと迷いましたが、行ってみてよかった。がんばった甲斐がありました。まず最初に行ったのは奈良検定にも度々登場する五條市近内町の登録有形文化財「藤岡家住宅」です。五條が生んだ俳人・藤岡玉骨の生家です。長年空き家になっていたが、現当主が修復、「NPO法人うちのの館」が管理して、2008年11月に公開されました。 現在の当主は東京でIT企業の社長さんをされているのだそうです。ここのお宅は凄い家系です。昔はこのお庭で薬草を作っておられたそうです。お医者様でもあり、知識人でもあり、芸術家でもあり、ここのお家の中にはお宝が満載です。高浜虚子、正岡子規、与謝野鉄幹・晶子夫妻とも交流があったようです。このお庭の門の上に鯉がいるのが分かりますでしょうか。この鯉は火事にならないお守りなのだそうです。目玉がなくなっていた時期もあったのだそうですが、職人さんの凄い技で今ではこんなに立派に修復されています。古事記に出てくる琴が復元されています。このお宅は朝廷とも幕府側とも交流があったようです。下の道具は菊の御紋と葵の御紋が一緒に並んで配置されています。公武合体の時の貴重な一品です。この他とにかく凄いものがいっぱいありましたが、覚えきれないくらいでした。私たちは少し休憩してから、今回の次の目的地草谷寺と栄山寺へ向かいました。

2010年11月04日

コメント(2)

-

元興寺の『屋根裏探検』

念願かないました。元興寺の屋根裏探検に行くことが出来たのです。本堂へも入れたのです。本堂の右手から奥へ行ったところから屋根裏探検が出来るのです。飛鳥時代の法興寺の瓦や柱を持ってきたのです。そして、何度となく修理されています。飛鳥時代、鎌倉時代、白鳳時代、そして昭和の木材が使われています。年輪年代法でわかるのだそうです。あんまり一生懸命見ていたので何どか頭をぶつけそうになりましたが、ヘルメットをかぶっていたので良かったです。↓の写真の左側の建物の屋根裏を探検していたのでした。左の建物と右の建物の間に礎石があります。本当は左の建物が続きていたのかもしれません。床下に礎石がはっきり見えます。こんな風になっています。屋根裏探検だけでなく、たくさんの展示物もありました。小さな五重塔は、海龍王子の五重塔を思い出してしまいました。『がごぜ』って知っていますか。悪いことをした子供に「がごぜかまそ」(がごぜに噛ませるよ)というと子供は怖いので言うことを聞いたのだそうです。↓『がごぜ』です。興福寺は藤原氏のお寺ですが、元興寺は蘇我氏のお寺です。私は元興寺、好きです。

2010年10月30日

コメント(4)

-

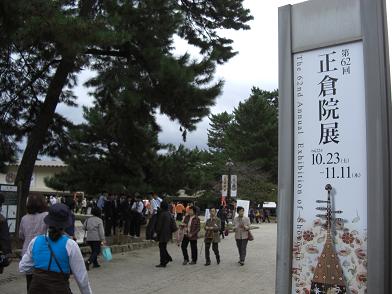

正倉院展

正倉院展へ行ってきました。朝9:00開園なので、9:00に行ったのですが、15分待ち。それはよかったのですが、中に入って琵琶を見ようと思ったら物凄い人の列。ぐるぐる巻きの列を40分くらい並びました。でも、並んだ甲斐はありました。凄く綺麗、いつまでも見ていたかったくらい。正倉院を出て、興福寺を通ってこの日のもう一つの目的地、元興寺へ向かいます。途中、あしびの郷でランチです。ここのご飯とお漬物は凄く美味しいのです。ランチも美味しかったですよ。腹ごしらえも出来たので、お待ちかねの『元興寺』に向かいました

2010年10月29日

コメント(0)

-

大威徳寺

大阪にも、こんなに山深いところがあるのです。もみじの名勝牛滝山として知られる山岳寺院の大威徳寺です。牛滝山なので牛さんがいるのですね。役行者の開創と伝えられ、古来、葛城修験の一霊場として崇敬されました。境内にたつ多宝塔(室町時代)は国の重要文化財に指定されています。牛滝山大威徳寺は、比叡山の大乗坊恵亮が修行中、大威徳明王が滝の中から青い色の牛のような石の上に乗って現れたことから山号の牛滝山が生じたと伝承するのだそうです。私が好きなのはここの『しあわせ地蔵』さんの表情です。写真ではうまく伝わっていないのですが、大きいお地蔵さんのお顔が本当に柔和でお優しそうでいつまで見ていても飽きないのです。お隣の『愚痴聞き地蔵』さんもユニークで思わずにっこりしてしまいます。ちょうど、色々愚痴を聞いてもらいたいことがあったので、しばらく立ち止まって色々お話してしまいました。このお耳がいいでしょ。しょうもない愚痴でも、ちゃんと聞いてくれるのです。昨日の嫌なことも、なんだか忘れられそうです。重たいものを降ろすことが出来ました。紅葉の季節にはどれほど綺麗なことでしょう。今はまだ、ちょっと早かったかもしれませんが、少しだけでもお出迎えには嬉しくなってしまいました。この近くには、人間の生まれるずーっと前、今から7000年前(白亜紀)の地層から湧き出ている温泉があります。透明ですが、とろ~っとしていて効く~って感じです。温泉の基準の10倍の濃度なのだそうです。『いおやかの湯』っていいます。この後温泉に入って帰りました。山の恵みと温泉。気持ちも新たに明日からがんばれそうです。

2010年10月21日

コメント(4)

-

安倍晴明神社

大阪にある安倍晴明神社は安倍晴明を祀る神社です。安倍晴明公誕生の地に関してはいくつか説がありますが、大膳太夫を務めた安倍益材公の子として摂津国阿倍野の地で生まれたという説が最も有力です。安倍益材公は、第8代孝元天皇の皇子・大彦命(おおびこのみこと)をルーツとして古くから摂津国阿倍野を支配していた阿部氏の末裔です。 最近はパワースポットブームで、この日も大勢の若い女性が占いをしてもらいに並んでいました。こんな状況になっていると知ったら安倍晴明さんはなんておっしゃるでしょうね。まあ、晴明さんも若い女性には甘いようなので意外に微笑んでいらっしゃるかもしれませんね。

2010年10月18日

コメント(12)

-

阿倍野王子神社

仁徳天皇によって創建され、平安時代弘法大師空海が、淳和天皇の勅命で当社に参り、疫難退散の祈祷を修して功なり、疫病を治癒する寺という意味の「痾免寺(あめんでら)」(通阿倍(つうあべ))の勅額を朝廷より賜ったとされています。 阿倍野は古代の豪族「安倍氏」の居住した土地で、奈良時代には安倍氏の氏寺として阿部寺が存在しました。 この寺は口碑に「阿部寺千軒坊(あべでらせんけんぼう)」と残される程の大寺であったと伝えられています。 ところが平安時代になると、安倍氏が朝廷での勢力を失い、氏寺も四天王寺に併合される事になりました。 残された安倍氏の氏神社でしたが、当時熊野信仰が興り、途中の街道に熊野九十九王子と呼ばれた沢山の王子社が出来ると、当社の所在地が四天王寺と住吉大社との丁度中間に存在し、王子社の立地に相応しいお宮でしたので、西門筋に熊野街道が整備され、熊野王子社の一つとなりました。そこで当社は阿倍野に鎮座しますので、阿倍野王子と呼ばれたのだそうです。 実は私はこの日、先輩とここで古事記のお勉強をしたのでした。

2010年10月17日

コメント(4)

-

阿倍野神社

阿部野神社は、大阪市阿倍野区北畠にある神社でです。南朝方について各地を転戦した北畠顕家と、その父の北畠親房を祀る。建武中興十五社の一社で、旧社格は別格官幣社です。実は阿倍野王子神社へ行こうと思って間違って行ってしまったのです。ここも、『古寺名刹 巡拝の旅』のうちのひとつです。この辺りは、大阪市内でもかなり環境の良いところです。便利だし、大きなおうちが多いのです。久しぶりに来た阿倍野神社、なかなか良いですね。

2010年10月15日

コメント(2)

-

大阪天満宮

大阪でお祭りといえば天神祭です。大阪天満宮は天神祭を行っている神社です。御祭神は菅原道真公です。菅原道真公の生誕の地は、京都市上京区烏丸下立売の菅原院天満宮の社地とされていますが正確にはわかっておりません。菅原家は、天穂日命(あめのほひのみこと) を祖とする土師氏(はじし)であり、有名な14世の野見宿禰(のみのすくね)の子孫でもあります。祖父の清公(きよきみ)、父是善(これよし)ともに学者の最高位である文章博士(もんじょうはかせ)に任命されましたが、道真公も33歳という若さで文章博士に任命されました。道真の幼名は、「阿呼(あこ)」といい、幼少の頃はひ弱であったという事ですが、5才の時、庭に咲く紅梅を見てその花びらで自分の頬を飾りたいと、『美しや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞある』と歌い、11歳の時には、すでに漢詩を詠んでいます。 大阪天満宮の創始(御鎮座)は、平安時代中期にさかのぼります。菅原道真公は、政治の上で敵対視されていた藤原時平の策略により九州太宰府の太宰権帥(だざいごんのそち)に左遷されることになりました。菅公は、摂津中島の大将軍社に参詣した後、太宰府に向いましたが、2年後にわずか59歳でその生涯をとじました。その約50年後のある夜、大将軍社の前に突然七本の松が生え、夜毎にその梢(こずえ)は、金色の霊光を放ったと言われます。この不思議な出来事を聞いた村上天皇は、これを菅公に縁の奇端として、同地に勅命を以て鎮座されました。大将軍社は、その後摂社として祀られるようになったのだそうです。大将軍社の横には、天照大神と豊受大神を祭ってある社もありました。 一千余年の歴史をもつ天神祭とこの天満宮は大阪人の誇りです。

2010年10月12日

コメント(7)

-

太融寺

土曜日は朝から雨が降っていましたが、予定通りの参拝をしてきました。太融寺→大阪天満宮→阿倍野神社→阿倍野王子神社→安倍晴明神社です。『古寺名刹 巡拝の旅』の3つの寺社に行ってきましたが、うち一つは二度目の参拝なので、今回は2つ増えました。現在150のうちの110社ということになります。まず一つ目は太融寺太融寺は弘仁12年(西暦821年)に弘法大師が嵯峨天皇の勅願により、この地に創建されま した。 ご本尊の千手観世音菩薩は、嵯峨天皇の念持仏を下賜され、天皇の皇子河原左大臣源融公がこの地に八町四面を画して、七堂伽藍を建立され、浪華の名刹として参詣者でにぎわいました。寺号を源融公の『融』の一字をとって、太融寺としているのだそうです。太融寺は市街地の例にもれずたびたびの火災に見舞われ、大坂夏の陣では広大な寺域に立ち並ぶ伽藍のことごとくが消失する憂き目にあいました。寺社は往時の数分の一に縮小されたそうです。その後の太融寺は庶民の寺として力強く復興し、今ではビルの中に都会の寺社となっていますが、広く人々の信仰をあつめ今も昔も線香の絶える日はありません。ぼけ封じの観音さんのもっているハスの茎をもつおじいさんとおばあさんの柔らかな表情は、微笑ましくもあります。境内北西隅には、豊臣秀頼の母・淀君の御墓がひっそりとありました。また、一願堂では一願不動さんが古くから庶民の深い進行をあつめています。行ってみて思ったことは大阪の人にとっては大切なお寺なんだなということです。本来は寺社は大きな木がある森のようなところや山の上にあるのが良いのですが、ここはビルの谷間にありながら都会の人々の心のよりどころになっているかもしれません。こういうお寺も必要なのだと思いました。

2010年10月11日

コメント(2)

-

永源寺

今回の目的地の最後永源寺です。まず目につくのが参道120の石段をのぼりつめて山際に安置されている十六羅漢像です。なかなかのものですよ。美しい山門です。楼上には釈迦・文殊、普賢の三尊と十六羅漢像が安置されているのだそうです。源寺の山門をくぐって少し歩くと、鐘楼の左正面、大きなヨシ葺き屋根の方丈があります。このヨシ葺きの屋根は厚さが1メートル50センチもあるそうです。何年かおきに表面の50センチの部分は葺きかえられるのだそうですが、内部の1メートルの部分は創建当初からのものだそうです。また、ここには当山の御本尊、「世継観世音菩薩」をお祀りいたします。 秘仏として厨子の扉の奥に鎮座され、御開帳はおよそ四半世紀に一度、普段直接お姿を拝むことはできません。永源寺は、こんにゃくでも有名です。お土産にこんにゃくとゆずみそを買って帰りました。今回は 5つもの神社仏閣を巡り、ちょっとどこがどこか混乱し始めています。もう一度ゆっくり復習した方がよいのかもしれません。『古寺名刹 巡拝の旅』の消しこみで始まったこの企画でしたが、行ってみるとなかなかのところばかりでした。これからの紅葉の季節はさらに良いかもしれません。お勧めです。

2010年10月10日

コメント(0)

-

百済寺

百済寺と書いて「ひゃくさいじ」と読みます。湖東三山の一番南にあるお寺です。近江最古の級の古刹です。湖東三山とひとまとめになっているのですが、実は時代はバラバラなのです。百済寺は中でも、最も古く推古天皇の御代に聖徳太子の御願により百済人のために創建された古刹なのです。ここへ登ってくる途中の民家もちょっと日本ではないかのような色遣いの塀や門がありました。今でも百済とのつながりを感じさせるちょっと異国的なたたずまいもまた魅力です。湖東三山の中では古いだけでなく高さも一番だと思います。車でかなり上の方まで行けるのですが、やはり最後は自分の足で登っていかなくてはなりません。門が見えてきました、やはり大きなわらじがかけられています。百済寺は日本の『紅葉百選』だけでなく『近畿の五大紅葉名所』に選ばれています。百済寺以外では京都の三千院と神護寺、奈良の談山神社と長岳寺です。確かに、いずれも素晴らしい紅葉ですね。私はあと、京都の神護寺だけ行っていないので、いつか行きたいと思いました。本堂は室町時代の明応7年(1498)に火災にあい、文亀3年(1503)に兵火をうけ、さらに織田信長によって天正元年(1573)全山焼失しました。江戸時代の慶安3年(1650)現在の本堂が竣工されたのだそうです。それで、歴史の割には新しく感じられたのかもしれません。とにかく、湖東三山とはいえこの百済寺だけは波乱万丈の歴史と謎に満ちたロマンがあります。興味のある方は、調べてみると面白かもしれませんね。さて、湖東三山を制覇し最後の目的地永源寺へと向かったのでした。

2010年10月10日

コメント(0)

-

金剛輪寺

湖東三山の真中にあるお寺です。金剛輪寺で一番に目につくのが、千体のお地蔵さんです。一つ一つのお地蔵さんに風車が備えられています。可愛くて綺麗なよだれかけは、信徒さんの寄進で年に三回も掛け替えれているのだそうです。大事にされているのですね。二天門に大きなわらじが下げられているのは、七何即滅を願うものだそうです。ここまで来るとほっとします。本堂には秘仏本尊阿弥陀如来像や十一面観音像など十体もの重要文化指定の仏像が安置されています。本尊さまは行基菩薩が一刀三礼、お刻みになりましたがある日、腰のあたりに鑿をを入れると木肌から赤い血が流れました。観音様に魂が宿った証と行基は鑿を折り、半身を白布で覆い、荒削りのまま本尊として祀ったと伝えられています。以来、「生身の御本尊」と讃えられ、多くの信徒に崇信されているのだそうです。美しい三重塔は緑の中でもこんなに素敵ですが、紅葉の季節はさらに素晴らしいのかもしれませんね。 また、柔和な顔立ちと優美な姿の十一面観音像も素晴らしかったですよ。写真を撮ることは出来ませんでしたが、「まんが昔話」で、寺の小僧たちがひと粒のそら豆を大切に育て、その木から作ったと伝えられている豆の木太鼓もありました。なかなか、素晴らしいお寺です。紅葉の季節にお勧めです。

2010年10月09日

コメント(2)

-

西明寺

西明寺と書いて、“さいみょうじ”と読みます。湖東三山のうち、最北に位置しています。ゆるやかな石段が続く参道の苔むした石垣は大変美しく、紅葉ん季節には艶やかなのだろうと想像しながら登ったのでした。蓬莱庭を擁する本坊は、藤沢修平さん原作の『蝉しぐれ』で欅御殿のロケ地ともなったのだそうです。この辺りは、映画のロケ地にはもってこいのロケーションの良さは抜群です。創建者である三修上人が琵琶湖の西岸にいた時、湖の対岸の山に紫の雲のたなびくのを見て不思議に思います。急いで訪ねてみると、今の西明寺のある山の中の池から紫の光がさしていました。三修上人が一心に祈ったところ、薬師如来が日光・月光菩薩や十二神将を従えて表れたといいます。その姿を刻んで祀ったのが寺のはじまりだそうです。寺のある場所の地名を「池寺」というのは、この伝説に基づいているのです。西明寺の本堂には、御本尊薬師如来は秘仏で拝めませんが、脇待侍である日光、月光菩薩とケンゾクである十二神将、四天王は須弥壇の上にお祀りされています。中でも十二神将は頭にそれぞれの干支があり、祈る内容の干支の人がそれぞれの干支の十二神将の前でお祈りすると願い事が通じるのだそうです。今回は紅葉の季節ではなかったので、本堂の中まで入れていただくことが出来き、お寺の方から詳しい説明を聞くことも出来ました。裏の仏像は表以上に素晴らしかったです。紅葉の季節も良いのですが、素晴らしい仏像にお会いしたいと思う方は是非、紅葉に季節以外でいらして見られると良いのではないでしょうか。また、薬師如来の尊容が浮かび上がった池は、サンスクリット語で「聖なる水」の意をもつ閼伽池とされ、この池にちなんで、寺は「池寺」とも呼ばれるのだそうです。閼伽池は本堂の裏にありました。比叡山延暦寺を焼き討ちした織田信長はこの西明寺にも魔の手を伸ばしたのですが、坊舎にあった仏像などの寺宝は、僧と村人が力を合わせて本堂などに運び上げ、ある僧の発案で二天門より下の数か所にみずから火を放つと、全山炎上したと思いこんだ織田信長は兵を引いたのだそうです。こうして、寺と村人の強い絆で寺観の象徴となっている本堂・三重塔・二天門は幸いにも難を逃れたのだそうです。結構急な山道をを登って行くだけの値打はあります。仏像のお好きな方には紅葉の季節以外がお勧めのお寺です。

2010年10月08日

コメント(2)

-

多賀大社

今日は、琵琶湖の東側の神社とお寺に行ってきました。多賀大社→西明寺→金剛輪寺→百済寺→永源寺西明寺と金剛輪寺と百済寺は湖東三山ともいわれ凄い山の上なのです。今日は半分山登りに来たようなものです。車で案内してもらうことになっていたので山歩きの格好をしてはいなかったのですが、全体で歩いたところだけ足すとちょうど金剛山に登った距離と高さになるそうです。う~ん、がんばりました。まずは最も行きたかった多賀大社です。多賀大社は“古事記”で、「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐す」と書かれてあります。神代の昔、伊邪那岐大神は本社東方の杉坂山に降臨され、麓の栗栖(くるす)の里でお休みの後、多賀にお鎮まりになったと伝えられています。鳥居をくぐると太鼓橋があります。渡ってみましたが、渡るというよりも登るというような感じのはしです。江戸時代の中ごろ、お伊勢参りが爆発的に流行しました。伊勢神宮に詣でたなら、多賀大社まで足を伸ばそう。 お伊勢参らば お多賀へまいれ お伊勢お多賀の子でござる。と、うたわれました。なにしろ、伊勢の祭神の天照大神はお多賀さんの祭神、伊邪那岐大神・伊邪那美大神の御子なのだからという意味です。縁起物のお多賀杓子は、音と形が似ていることから、オタマジャクシの語源という説もあるのだそうです。拝殿の東回廊脇に、玉垣に囲まれた大石があります。周囲には延命長寿の墨書きしたおびただしい小石が奉納されています。名物の糸切り餅です。最後に端っこを糸で切ってできあがるの、その名がついたそうです。念願の多賀大社、思った通り素晴らしい神社でした。名残を惜しみつつ、次の目的地西明寺へと向かったのでした。

2010年10月07日

コメント(4)

-

法楽寺

神社仏閣といっても、私は神社好きの方なのであまりお寺のことはよくわからないのですが、たまになんとなく良いなと思うお寺があります。今回行ったこの法楽寺もそのうちの一つです。なんといっても明るい。そして、仏像が素晴らしい。法楽寺は近世江戸期には、戒律復興運動の中で中興された、厳格な律院でした。「日本の小釈迦」とまで賞された慈雲尊者が得度され、また初めて住職となられた、尊者ゆかりの寺院でもあります。法楽寺は、昔に言うところの摂津国田辺、現在の大阪市東住吉区山坂に位置しています。今は昔の話となりますが、北には阿倍野の四天王寺、東には繁華な平野郷、そして西には朱雀大路、または熊野街道が通っていました。朱雀大路は、北は四天王寺を経て難波宮へと続き、南は日本最古の官道である竹之内街道へとつづく道でした。熊野街道は、その名の通り、古くは熊野参詣路としてにぎわった街道です。それら大道、街道としてにぎわいをみせていた中間域に、当山の境域があります。実は夫とここへきて、わかったことなのですが夫が中学の時に亡くなったお義父さんが勤めていたお店がこの法楽寺のすぐ近くの商店街だったのだそうです。お義父さんは、かまぼこ職人でこの商店街のかまぼこ屋さんで勤めていたのだそうです。そういえば義母は「かまぼこはな、鱧が入っている量が多いほど美味しいねんで。」と言ってよく美味しいかまぼこを買ってきてくれたのでした。夫は、小学生のころ一度だけ夏休みにお父さんのお店でアルバイトをしたことがあるのだそうです。もちろん小学生なので、役に立ったのかどうかは定かではないのですが、朝や早く起きてお父さんと一緒にかまぼこやさんで働いのだそうです。お父様もそういった経験をさせてあげたかったのかもしれません。そんな思い出の詰まった商店街を通ったときは感慨深いものがありました。私も夫も根っからの大阪人だななんて思ったりしました。さて、今回で『古社名刹 巡拝の旅』も2つ消しこむことが出来ました。

2010年10月04日

コメント(4)

-

大念仏寺

私と夫は、お正月とお盆、そしてお春と秋のお彼岸、それから命日(5月の連休)の年5回のうちだいたい4回くらいは一心寺さんへ行きます。そして、その時に大阪で気になっている神社仏閣へ立ち寄ることが多いのです。今回は、平野区にある大念仏寺とその近くの法楽寺へ行ってきました。まずは、大念仏寺です。大阪平野区にある大念仏寺は聖徳太子信仰の厚かった良忍上人が四天王寺に立ち寄った際、太子から夢のお告げを受け、鳥羽上皇の勅願により平野に根本道場として創建したのが始まりです。平安時代後期に良忍が開いた融通念仏は中国からの輸入ではなくて、日本で初めての宗派です。行ってみてびっくりしたのは本堂の大きさです。東西50メートル、南北40メートルで、大阪府下最大の木造建築なのだそうです。大念仏寺は初めて行った私ですが、実は学生時代にそのすぐ隣の乳児院へは、教育研修で2週間通った場所でもありました。2週間の中で2~3日は泊まりで、3歳までの乳児のお世話を手伝わせていただいたのでした。久しぶりに来てみたのですが、随分変わっていました。そりゃ、29年ぶりなのです。あの優しかった院長先生はどうされているのでしょうか。お元気でしたら、90歳近くになられているのではないでしょうか。あの頃、1~2歳だった乳児たちも、いまでは30代になっているのですね。月日のたつのは早いものです。大念仏寺には、社会福祉法人大念仏寺社会事業団という社会事業団があります。当時から母子寮があったり、困った人の助けをしているところだと感じていたのですが、改めて見てみると本当に凄い。私の研修中にも、天王寺公園で倒れた妊婦さんが行くところがなく病院で赤ちゃんを産んだものの育てることが出来ずに、生後1週間でやってきた赤ちゃんも見ました。今でも、赤ちゃんを抱え困っているお母さんやお父さんの力強い味方になっているのだと思うと、心にぐっとくるものがありました。懐かしさとともに、改めて素晴らしさを実感したのでした

2010年10月03日

コメント(2)

-

丹生官省符神社

慈尊院と同じ敷地内に丹生官省符神社があります。慈尊院の総門を入ると桜の古木におおわれた高い石段があります。途中百八十町石を右に見て、石造大鳥居をくぐり百十九段の石段をのぼりきると大きな丹塗りの鳥居の建つ広庭から拝殿を通して拝観する極彩色の神殿は森の緑にはえてとても美しいです。また、高野山町石道の登山口として広く知られています。主祭神は丹生都比売大神、高野御子大神、大食都比売大神、市杵島比売大神です。さて、私はこれで『古社名刹・巡拝の旅』の和歌山県は全部回ったことになります。確か奈良県も全部回っていたはず。大阪は時間をかければ回れそうです。問題は滋賀県、兵庫県、京都府の北の方。う~ん、頑張らなくては。

2010年09月08日

コメント(4)

-

慈尊院のゴン

ブログの順番は前後しますが、先週の土曜日に慈尊院と丹生官省符神社へ行ってきました。慈尊院へ行ったのは、『古社名刹・巡拝の旅』の完全踏破を目指すためです。もちろん、丹生官省符神社もセットです。この二つを行くと和歌山は全部行ったことになります。そんな軽い気持ちで行ったのでした。つまり、何の期待も思い入れもなく行ったのでした。しかし、結果的にはそれがよかったのかもしれません。慈尊院は、有吉佐和子さんの小説『紀ノ川』で有名なお寺のようです。『紀ノ川』冒頭は、まもなく嫁ぐ娘を連れて、女人高野の慈尊院弥勒堂に詣でる場面。安産・産後の無事を祈る民間信仰として、今も実物大の乳房型が奉納されています。もともとは、弘法大師さんのお母様が会いにやってこられて高野山まで行くことが出来ずに、ここのお寺に留まっておられたのだそうです。当時は、高野山は女人禁制だったのですよね。親孝行な弘法大師様は月に九度お母様に会いにここへ来られたそうです。それで、この辺りの地名を九度山というのだそうです。そして、この高野山の入り口でもある慈尊院を女人高野と言ったのだそうです。私と先輩は本堂に入って、御住職さんのお話を聞かせていただきました。『慈尊院』と書かれたこの碑は平山郁夫さんの直筆だそうです。奥様の美知子さんの郷里が九度山ということもあって生前ここにはよくおいでになられていたようです。慈尊院には色々なエピソードがあり、このブログでは語りつくせないのですが、中でももっとも心打たれたのが、“ゴン”という犬の話です。私が、ここであらすじの述べてもとても御住職様のお話の100分の1も心に届かないかと思います。これを読んで気になった方は是非、御住職様のお話を聞きに行ってみてください。私は涙がぽろぽろこぼれてしまいました。御住職様のそばには今でも、ゴンが寄り添っているかのような錯覚に陥ったのでした。【ゴンの話】昭和60年代のことです。九度山駅と慈尊院を結ぶ途中にある丹生橋の近くに住みついていた紀州犬と柴犬の雑種である白い雄の野良犬が、やがて慈尊院や高野山の参詣者・ハイキング客を案内するようになりました。慈尊院から聞こえる鐘の音を好んでいたため、いつしかこの野良犬は「ゴン」と呼ばれるようになったのでした。最初の頃は九度山駅と慈尊院の間を案内するだけでしたが、平成元年頃から慈尊院をねぐらとして、高野山町石道の20km強の道のりを朝、慈尊院を発って、夕方に高野山上の大門まで道案内し、夜には慈尊院に戻る毎日を送っていたのです。その道案内というのは、本当に凄いのです。人が歩く10数メートル前を歩き、マムシが出てきそうな時には「ワンワン」と吠えて追っ払い、また、急な坂で足元が危ない時には立ち止まって「ワンワン」と吠え、教えるのです。自分は片道2~3時間で行けるのに、人を案内するために7~8時間かけて歩くのです。そして、帰りは、2~3時間で戻ってくるのです。何人もの方がゴンの案内に助けられたことでしょう。住職さんの元にはたくさんの手紙が届けられていました。しかし長く険しい山道を連日のように歩き続けたため、体力的・年齢的にも相当の負担がかかったようで、平成4年をもってガイド犬を引退し、その後老衰のため、平成14年6月5日午後3時50分に息を引き取ったのです。ゴンの死を聞いた多くの方は、どれだけ涙を流されたことでしょう。約1200年前の弘法大師の時代にも高野山の案内犬がいたという伝説があり(金剛峯寺#開創伝承も参照)、このゴンは「弘法大師の案内犬の再来・生まれ変わり」などと呼ばれ親しまれていたこともあって、同年7月23日に慈尊院住職の計らいで境内の弘法大師像の横に、ゴンの石像が載せられた「高野山案内犬ゴンの碑」が建てられました。その後、慈尊院には、晩年のゴンと共に暮らした雄犬「カイ」が居たものの、ガイドは行っていませんでした。その「カイ」も今では、ゴンを追いかけるかのように旅立っていったのでした。住職さんから、生前のゴンのビデオや写真を見せていただきました。なんともかわいい犬なのです。住職さんは最初、猫好きだったとおっしゃっておられましたが、ゴンを愛してやまない心にも深く感動したのでした。

2010年09月01日

コメント(2)

-

施福寺 (三つ山を越えて)

昨日、施福寺に行ってきました。今日は体中筋肉痛で家でごろごろしています。(今日は仕事が休みでよかった~。)施福寺へはバスで下まで行って40分かけて登っていくコースが一般的なのかもしれませんが、今回は、河内長野からバスで滝畑まで行き、そこから山を三つ越えてのコースを選んでみました。この日は24時間テレビの日です。暑い、本当に暑い。じっとしているだけで、じりじりと肌が焼けそうです。最初は半そでのシャツを着ていたのですが、とても耐えられなくなり持っていた長袖のブラウスに着替えました。さて、バスを降り滝畑からの出発です。山へ入る入口を見つけ、さあここからが私の24時間テレビです。山の中は日影が多く、町よりも涼しいのですがやっぱり坂道はちょっと辛い。一つ目の峠ボテ峠です。一歩一歩頑張ります。二つ目の峠です。この地図でわかるでしょうか。私達は上の方の滝畑ダムの入口の方からの登山なのですふ~。施福寺まで、もう少し。金剛山です。岩脇山も近くに見えます。足ががくがくになったころに、着きました。施福寺です。西国4番札所なんです。持ってきたおにぎりと、売店で売っていたおでんを食べました。このロケーションでの食事は美味しい~。帰りは、来た時と違うルートです。下まで降りて、オレンジバスで和泉中央へ向かうのです。下りもかなり急です。門が見えてきました。は~、この坂を下ってきたのかと思うと感慨無量。真夏の山登り。体中を動かし、体いっぱい酸素を取り込んだ感じ。ちょっと疲れはしましたが素敵なお寺でしたし、充実した一日でした。

2010年08月30日

コメント(6)

-

建仁寺・八坂神社(美御前社)

以前、ハイヒールの『ビーバックハイスクール』で、掛け声で「えっさ、えっさ」というのは栄西さんたちが川から釣鐘を引き揚げるときに、「えいさい、えいさい」と言いながら引っ張ったのが訛って「えっさ、えっさ」になったのだという話をしていました。そして、その引き揚げられた釣鐘は京都の建仁寺の釣鐘となったとも。その話を聞いて、一度建仁寺に行きたいと思っていました。「ここが、あの建仁寺だ。」と思いながら参拝したのですが。後で思うと、建仁寺ではなくて建仁寺の中の摩利支天(まりしてん)を本尊とする摩利支天堂だったようです。真夏の京都は暑い…。頑張って、八坂神社まで行かねば。随分以前に夏菜々さんに教えていただいた八坂神社の美御前社に行ってみたかったのです。美人の誉れ高き宗像三女神がお祀りされています。美徳成就の祈願をするお社なのだそうです。美容水がありました。化粧水のように、顔につけるといいそうなのです。もちろん、やってみました。さて、美人になれたでしょうか。うふふ。

2010年08月26日

コメント(4)

-

六波羅蜜寺

六波羅蜜寺です。参拝の後、六波羅蜜寺に安置されている国宝や重要文化財を拝観しました。六波羅蜜寺は空也上人のお寺なのだそうです。口から六体の阿弥陀仏が出ている仏像です。教科書で見たことがある人も多いのではないでしょうか。教科書といえば、もうひとつ有名な像がありました。平清盛坐像です。この像は、ナポレオンが平清盛のことを聞き、見てみたいということで海を渡ったこともあるそうです。そのほか、髪の毛をもったお地蔵さんである地蔵菩薩立像(鬘地蔵)や京都で唯一の運慶作(とお寺の方がおっしゃっておられました。)の地蔵菩薩坐像も素晴らしかったです。六波羅蜜はそんなに大きなお寺ではありませんが、由緒のあるなかなか良いお寺でした。

2010年08月25日

コメント(2)

-

智積院・妙法院で、100/150

昨日、京都で開催されているボストン美術館展へ行ってきました。9時の開館と同時に入ったので並ぶことはなかったのですが、それでも結構な人にちょっと驚きました。印象派は良いですね。モネ、ルノアール、ドガ、マネ、ゴッホ、シスレー…。絵も時代とともに流行りも変わるのですね。ゆっくり見て、外に出るともう長蛇の列。切符を買うのにも並んでるのです。凄い人気ですね。さて、このあと祇園の『琢磨』というお店でお昼をいただきました。窓から川が見えます。京都らしいです。さて、せっかく京都に来たのだからお寺巡りをしないと損をした気がします。灼熱の太陽の元、歩き始めました。まずは、智積院。境内の中は気がたくさんあるせいかちょっとだけ涼しいです。本殿の大日如来様と、不動堂の不動明王様は素敵でした。そして、そのあとは妙法院へいったのです。何故この暑いときに頑張って智積院と妙法院へ来たかはわけがあるのです。私と先輩は昨年末、二十二社を制覇してホッとしたと同時に、何かしら目標がなくなったかのような気になってしまったのです。それで、次の目標は何にしようかと考えた結果、『古寺巡拝の旅』の150の神社とお寺を回ることにしたのです。そして、この妙法院でちょうど100になりました。なんとなくきりがよくてお祝いしたいくらいの気持ちです。あと50、楽しみです。今回はこのあともう一つ行くことになりました。それは、六波羅蜜寺です。詳しいことは次回です。

2010年08月25日

コメント(0)

-

道成寺と紀道神社

昨日、和歌山の御坊にある道成寺に行ってきました。実は22年くらい前に一度行ったことがあるのですが、その時のことは全然覚えていないのです。夫が言うには、仏像が凄かったとのこと今度はその辺りも、しっかり見ておこうと心して行ったのでした。お盆ということもあって、朝6時に家を出ました。案の定、高速は7キロの渋滞とのことで和歌山市から下道を通って御坊に着いたのは8時前。絵説き説法と仏像を見せていただけるのが9時からということだったので、軽くモーニングを食べ、和歌山県で一番古いお寺、道成寺へと向かいました。道成寺の山門に着きました。【石段の不思議】この石段の左右の土手は逆八の字になっています。遠近法の逆利用で、上からは長めに下からは短めに見えるようになっているのです。お参りの方々が、少しでも歩きやすいようにおもてなしの心が込められているのだそうです。素敵ですよね。門をくぐると本堂が見えてきました。中には千手観音さんがいらっしゃいます。心をこめてのお参りです。境内は木が茂り三重塔があったりして、真夏でもちょっと涼しげです。道成寺の仏像は写真では紹介できませんが、物凄く素晴らしかったです。千手観音、日光菩薩、月光菩薩、十一面観音、毘沙門天、広目天、持国天、増長天を始め数多くの仏像がありました。中には2~3世紀のガンダーラからのお釈迦さまや菩薩もあり、ギリシャ神話のような顔立ちにうっとりしてしまいました。本当に凄い、是非一度いらして御自分の目で見られることをお勧めします。そして、お寺の方による「絵説き説法」はかみなが姫のお話や安珍清姫のお話など、楽しく為になります。道成寺は紀道成の名前をいただいてお寺の名前にしています。その道成を祭っている紀道神社へも行ってきました。紀道神社の参道はとても素晴らしく、天へと続く道なのだそうです。ここを歩きながらお祈りすると願いが天に通じるのだそうです。神社の北に山があり、素晴らしいロケーションです。紀道神社で心をこめてお参りしました。この後は和歌山市へと向かったのでした。

2010年08月14日

コメント(8)

-

8月1日のPLの花火

8月1日に行われたPLの花火2010です。日本で一番大きい花火大会とも言われていますが、毎年我が家は家の前から見ています。今年は、ナイアガラがなくなったのが他に回ったのかここ数年で一番きれいだったと思います。ちょっとピントがぶれてしまったかもしれませんが、今年一番初めの花火です。ドロップみたいにかわいい色がいっぱいで、とっても綺麗でした。私は上手にとれなかったのですが、ハート形の花火もあったそうです。音の迫力を増すために、特別なことをしているのだそうです。そして、そのせいで近所のお店でガラスにひびが入ったところもあったそうです。今年は迫力ありました。途中、一回だけ花火が下の方で開いたのか半円の花火があってドッキリしました。そのあと、救急車の音が聞こえて…。でも、花火大会は何事もなかったかのように進められ…。きっと大事に至らなかったのでしょうね。私はここ7~8年見ていますが、毎年不景気のせいか小規模になってきている気がします。だた、今年は新作もあったりして、ここ数年で一番だったように思います。最後は、近くで見たら昼間以上に明るくなるといわれている一斉にバンバーンとあがる連続の花火です。毎年迫力があるのです。今年は赤色ではなくて白色でした。花火が終わると、ちょっとさみしい。夏はまだまだ続きます。

2010年08月07日

コメント(8)

-

暑中お見舞い申し上げます。

暑中お見舞い申し上げます。毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。私は暑さにかまけて、最近は神社巡りも少し休憩して、家でおとなしくしております。いや、本当なんですよ。今日なんかは家でいっぱいお掃除をしたのです。洗面所の鏡を磨いて、掃除機をかけ、玄関を拭き掃除して、各部屋の窓ふき、床拭き、そして、気になるところを片づけたり。そういえば、色々な神社巡りの旅にいただいてきたパンフレットなんかもたまりにたまっていたので、整理整頓することにしました。100円均一で、A4サイズのファスナーのついた入れ物を買ってきて、それに『奈良』『京都』『三重』『九州』『出雲』『和歌山』…なんてラベルを付けて20くらいの入れ物に、ポイポイと入れ込んだりしたのです。さすがに、神社巡りもかれこれ5~6年くらいになるとパンフレット、お守り、お土産などごちゃごちゃといっぱいになってしまっています。天河神社に行ったら、鈴を買わなくっちゃとか出雲に行ったら勾玉を…なんて買い続けていたら、それはそれは大切な宝物が机いっぱいになってしまっています。それも、ちゃんと片付けて。本当に暑い夏は、掃除をしてシャワーを浴びてから、クーラーをかけて家の中を片づけるというのも気持ちの良いものです。今、息子は一人でドイツ、オーストリア、チェコへと旅に出ています。一番の目的はドイツのお城を見ることだそうです。後は、ウィーンでモーツァルトのおうちや、プラハの街も楽しみなのだそうです。帰ってくるのは今週の土曜日。それまでは、手のかかる人のいない落ち着いた家族です。とはいえ、ちょっと寂しいというよりは心配。やっぱり顔を見るまでは、安心できないものですね。さて、そろそろ娘が帰ってくるので晩御飯の用意をしなくては。最近は、なかなかブログを更新することが出来なかったのですが、やはりここは私の居場所。たまには戻ってきますね。もしよかったら、皆様の近況も教えてくださいね。

2010年08月05日

コメント(8)

-

浄瑠璃寺・岩船寺

朝起きて急に、思い立って奈良の浄瑠璃寺と岩船寺に行ってきました。最初に行ったのは浄瑠璃寺です。浄瑠璃寺は、薬師仏をまつる三重塔は、今回工事中だったので見ることはできませんでしたが、中央池の西にある九体阿弥陀堂へ入ることが出来ました。西方九体阿弥陀如来像は素晴らしかったです。また、この日はとても暑かったのですが、木陰になっている池の周りは涼しくて、ゆっくりと散歩すると気持ちがよかったですよ。そして、このあと岩船寺へ向かいました。門をくぐると紫陽花の向こうに三重塔が見えてきました。この日は御開帳になっていたので、中の美しい絵を見ることが出来ました。そして、本堂へと向かいます。本堂の阿弥陀如来さまは穏やかで美しいお顔をされていました。奈良の中でもこの辺りは京都に近く中心地から少し外れています。そのせいか、昔からの素朴な奈良の味わいが残っているのだと思います。今回はかなり暑くて、日傘を離すことができませんでした。次は春に来たいなと思ったのでした。

2010年07月20日

コメント(2)

-

月夜見宮

今回の伊勢神宮・神恩感謝祭は6月18日と19日でした。18日は開会式の後、奈良大学教授・鎌田道隆氏の『お伊勢参りの旅・昔と今』という講演がありました。そして豪華な夕食の後、夜の10時からは、皇大神宮別館 月読宮で由貴夕大御饌の儀を奉拝しました。大雨の中、レインコートを着ての奉拝でしたが清々しいものがありました。19日は外宮特別参拝、内宮特別参拝・御神楽奉納がありこれらも素晴らしいものでした。今回は特別参拝ということでしたので、写真は撮ることを控えました。最後に行った、別宮『月夜見宮』の写真を1枚だけ撮らせていただいたので、それをブログに載せたいと思います。伊勢神宮は125社あります。正宮は皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)です。別宮は1、 風日祈宮(皇大神宮の中)2、 荒祭宮(皇大神宮の中)3、 月夜見宮4、 風宮(外宮の中)5、 土宮(外宮の中)6、 多賀宮(外宮の中)7、 月読宮8、 月読荒御魂宮(月読宮の横)8、 伊佐奈岐宮(月読宮の横)9、 伊佐奈弥宮(月読宮の横)10、倭姫宮11、伊雑宮12、瀧原宮13、瀧原ナラビノ宮(瀧原宮の横)私は今回、月夜見宮に行くことが出来たので残るは伊雑宮だけです。来年の楽しみです。

2010年06月18日

コメント(4)

-

国宝七支刀拝観

平城遷都1300年祭の特別開帳のひとつ「石上神宮」にて『国宝 七支刀』を拝観してきました。事前に往復はがきで申し込むのですが、3回目の応募でやっと当選したのでした。なんだか期待でドキドキ、ワクワクです。良いお天気でした。天理駅から歩いて、やっと着きました。一回に50人、一日三回、平日三週間の参拝期間です。正式参拝も楽しみです。「石上神宮」の御祭神は・布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)→神武天皇の東征の砌、国土平定に偉功をたてられた天剣「平国之剣」とその霊威。・布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)→十種神宝の起死回生の霊力・布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)→スサノオノミコトが八岐大蛇を退治された天十握剣の威霊人の神様を祀っているのではなく、剣などの神宝とその霊、それらを称え総称して石上大神と仰ぎ祀られているのだそうです。そして「七支刀」は天神庫(あめのほくら)に保管されていたそうです。この「七支刀」は、新羅・高句麗からの侵略にあった百済からの救済に応じた日本へ、感謝の印として献上したもなのだそうです。実際に目で見てみて、金色の象嵌がはっきり見えたことに驚きました。七支刀は刀がうまくおさまる形に切り取られた木の板に入れられ、表も裏も見えるように展示されていました。表のちょうど真ん中のあたりに、「七支刀」という文字も確認できまいした。下の方で、折れていてそのこともよくわかりました。なんでも昔、石上神宮と大和神社が、喧嘩をしたときに折れたとか…。それにしても、日本にまだ文字のない時代のものです。そんなに昔のものがこうやって、ちゃんと残っていることに大きな驚きを覚えたのでした。本当に素晴らしいものですね。日本の宝です。

2010年06月10日

コメント(2)

-

遣唐使船

今回で2度目の平城遷都1300年祭の平城京跡です。前回は大極殿となりきり館にしか行けなかったのですが、今回は念願の遣唐使船にも乗りましたし、東院庭園にも行くことが出来ました。もちろん大極殿にも行ってきましたよ。お天気がよく空が青く本当に気持ちがよかった。遣唐使船に乗るにはまず、最初に予約の券をもらわなければなりません。多分2時間待ちくらいになるはずなので、そのあいだに大極殿など回ってくると良いでしょう。2時間たってやっと、チケットを購入することが出来無事入館しました。中も人でいっぱいです。色々なビデオや映画を見ることが出来楽しいですよ。実際に遣唐使船に乗って思ったのですが、本当に小さい。とてもこれで日本海に乗り出して行くなんて想像もつきません。やっぱり、難破が多かったのも納得です。命をかけての旅だったことがよくわかります。テレビの取材の方も来ていました。順番は逆になってしまいましたが、遣唐使船の前に東院庭園にも行ってきました。どんなところだろうとワクワクしていましたが、行ってみてびっくり。実は以前に来たことがあります。法華寺に行ったときに立ち寄ったことがあったのでした。そんなことも忘れてしまっている自分にもびっくり。そういえば奈良も色々行ったな、などと今更ながらに思ったりもしたのでした。実はこの日は、大阪は集中豪雨だったようです。奈良は隣の県なのに、風が強かったくらいで、ちっとも雨が降っていません出た。今も昔もほんの少しの地域の違いで、天気ってすごく違うのですね。

2010年06月02日

コメント(6)

-

霊山寺のバラ園

富雄からバスに乗って霊山寺へ行ってきました。ちょうどバラ園のバラが見ごろでした。ピエール様(ピエール ドゥ ロンサール)、お美しいじゃございませんか。200種2000株のバラたちは平和を願って作られたのだそうです。プリエールというかわいいお店がありました。ローズティーとケーキをいただきました。霊山寺はお寺なので、ちゃんと本堂もあるのですよ。本堂の右下に行けられているお花は假屋崎省吾さんがいけられたのだそうです。本堂の寅利のお堂では假屋崎省吾さんの個展が開かれていました。とても美しかったですよ。今回は平城遷都1300年を記念して、三重塔の秘仏が公開されていました。涅槃図です。お釈迦さまが下の方で寝ておられるのがわかりますでしょうか。仙人亭というところで、“仙人定食”をいただきました。温泉もあるのです。なかなか商売上のお寺のようです。色々楽しめて、バラの季節には最高です。

2010年06月01日

コメント(4)

-

益田岩船遺跡と飛鳥の西の方にある古墳たち。

さて、久しぶりに飛鳥の古墳めぐりに行ってきました。今回のコース午前の部は益田岩船遺跡→鑵子(カンス)塚古墳→牽牛子塚古墳→マルコ山古墳です。まずは岡寺駅から益田岩船遺跡に向かいます。地図を見ながら歩いていると、入口らしきところがありそこから山道を登って行きます。見えてきました、写真では小さく見えますがかなりの大きさです。この石造物の規模は、東西約11m、南北約8m、高さ約5mとのこと。何のためのものかはいろんな説があるみたいですが、今のところ決定的な説はなく、謎を秘めているのです。想像以上の大きさに驚いて周りを何度もくるくる回ったのでした。元からここにあったのか、誰かが運んできたのかわかりませんがなんだかUFOのようにも見える不思議な巨石です。私たちは道を間違えてかなり回り道をしてしまったのですが、少し歩くと鑵子(カンス)塚古墳があります。墳丘の直径24メートル、高さ7メートルの円墳です。残念ながら立ち入り禁止になっていて中に入ることも上に上ることもできませんでした。そして、少し戻って牽牛子塚古墳です。写真では分かりにくいかもしれませんが八角形の古墳です。現在調査中で、7月か8月くらいに新聞に載り、説明会もあるのだそうです。入口から中を覗くこともできました。最後に行った古墳がこのマルコ山古墳です。六角形の古墳なのだそうです。周りは公園のように花が植えられきれいに整備されていました。さて、飛鳥駅に向かったのですが途中小さな神社を発見。櫛玉命神社です。詳しいことはわからないのですが、なんだかとっても古くて古代の神様がいそうな神社です。はい、午前の部は終了。この後午後は飛鳥資料館へと向かったのでした。

2010年05月31日

コメント(6)

-

トリノ・エジプト展

トリノ・エジプト展を見に三宮へ行ってきました。「アメン神とツタンカーメン王の像」が初めて館外出品されるほか、大型彫像やミイラ、彩色木棺、死者の書、パピルス文書、ステラ(石碑)名品約120点が日本初公開でした。【アメン神とツタンカーメン王の像】アクエンアテン王は、太陽神を唯一神とする宗教改革を断行したが失敗に帰した。そのため、ツタンカーメン王ら後継王たちは、伝統的な神々、とりわけテーベの主神アメンに対して再び忠誠を示すことが必要であった。この彫像は、向かって右の王が左の神よりも小さく表現されていることから、アメン神に対する王の従属関係を示している。オシリスとイシスの伝説も面白かったです。大昔なのに素晴らしい文明・文化があったのですね。ちょっと感動です。

2010年05月25日

コメント(0)

-

平城遷都1300年祭

西大寺からバスに乗って平城京跡へ着きました。奈良は今、平城遷都1300年祭で、とっても盛り上がってますよ。とても美しい!!大極殿の中も素敵です。四神の絵が見たかったので、ちょっと嬉しかったです。 私が友達と、古代衣装を着て大極殿の近くを散歩していると向こうの方でパレードがあったので、大急ぎで見に行きました。西大寺からのバスも、会場の中の乗り物も建物の中に入るのも全部無料です。楽しいですよ。奈良はいつ来ても気持ちの良いところです。青い空に白い雲に、赤い大極殿。いつまでもたたずんでいたかったです。

2010年05月18日

コメント(8)

-

宗像大社

今回の九州旅行は行きは南港から別府まで、帰りは新門司からフェリーです。旅の工程は1日目:宇佐八幡宮→別府温泉(地獄めぐり)→湯布院→吉野ヶ里遺跡→博多(屋台)泊2日目:吉野ヶ里遺跡(リベンジ)→太宰府天満宮→都府楼→香椎宮→宮地嶽→宗像大社というものでした。夫の目的は別府温泉と湯布院温泉と博多の屋台。それ以外は全部私に付き合ってくれたのでした。考えると本当に感謝です。私が今回の旅で最も行きたかったのは一番初めに行った宇佐八幡宮と一番最後に行った宗像大社でした。かなり盛りだくさんの旅だったので、最後の宗像大社に本当に行けるのかどうかひやひやしましたが、なんとか滑り込みセーフでたどり着いたのでした。何とも雰囲気の良い神社です。私は好きだなと思いました。変わった手水舎です。ちゃんと手を洗い清めました。美しい拝殿です。心をこめての参拝です。pleさんの教えていただき行きたかった神宝館は閉まる時間ぎりぎりでお願いして入れていただくことが出来ました。神宝館で収蔵する国宝は約八万点です。沖ノ島から出土した鏡や装身具、 金銅製馬具、武器、武具、土器などの神宝約二万九千点が、既に国宝に指定されている 「 宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品 」に統合・追加指定され、沖ノ島祭祀遺跡出土品全てが 一括国宝になったのだそうです。沖の島での祭祀の時の様子を復元したレプリカを見ることが出来ました。素晴らしいものです。今回の旅も無事終了することが出来ました。思い起こしても楽しいことばからり。また旅行しようねと夫と話しながら岐路に向かったのでした。

2010年05月06日

コメント(6)

-

宮地嶽神社

図書館で新書をパラパラめくっていたら、『日本の世界一』という本に、「世界一大きいしめ縄は宗像市にある宮地嶽神社だと書いてあったので、宗像大社に行く前にちょっと寄ってみることにしました。ご祭神は息長足比売命(神功皇后)勝村大神、勝頼大神です。直径2.5メートル、長さ13.5メートル、重さ5トンの世界一の大注連縄はさすがに迫力があります。ただ、個人的には出雲大社のしめ縄の方が美しいのではなどと思ったりもしちゃいました。ちなみに、ここ宮地嶽神社は3つの日本一ということで、大注連縄のほかに直径2.2メートルの日本一の大太鼓と、重さは450kgもある銅製の大鈴があるそうです。私は急いでいたので、見ることができませんでしたが…。時間がなかったので、少し急ぎ目に戻ろうとして初めて気づいたのですが、急な坂を登ってきた鳥居の向こうには宮地嶽が美しく見えました。そして、その位置から90度左に向くとなんと階段の向こうに海までずーっと続く道が見えました。この景色はすばらしい!!あんまり期待していなかった宮地嶽神社ですが、景色の素晴らしさにはちょっぴり感動。ただ、太宰府天満宮の“梅が枝餅”に対抗したのかどうか分かりませんが“松ヶ枝餅”というのが売られていたのにはちょっぴり笑ってしまいました。

2010年05月05日

コメント(4)

-

香椎宮

香椎宮は西征中この地で没した仲哀天皇の霊を、神功皇后が祭ったのが宮の起源とされています。ご祭神は仲哀天皇と神宮皇后です。綺麗な朱色の本殿です。建築様式は香椎宮造りであって日本唯一の様式で重要文化財となっています。急死された仲哀天皇の棺を本陣の椎の木にかけておいたところ、四方に異香を放ったので以来香椎の地名がついたと言われています。仲哀天皇の居(橿日宮跡)で神功皇后はここに天皇を祀られたのだそうです。日本三大名水の不老水です。神功皇后の新羅遠征で功績のあった武内宿禰(たけのうちのすくね)が掘ったといわれている井戸でこの水を飲んで300歳まで長生きし、5代の天皇に仕えたとの言い伝えがある名水です。さっそく飲んでみました。確かにおいしかったです。ちゃんと賞状までありました。次は、世界一大きなしめ縄で有名な宮地嶽です。

2010年05月04日

コメント(0)

-

太宰府天満宮と都府楼

全国12000社にも上る天満宮の総本社でもあり、学問の神様で有名な太宰府天満宮です。藤棚がとっても綺麗でした。太宰府天満宮で有名な『飛び梅伝説』(東風吹かばにおいおこせよ梅の花あるじなしとて春なわすれそ)にちなんだ“梅が枝餅”を食べました。社殿の右側に枝を広げているのが『飛び梅』です。あっ、巫女さんが来ました。神社での、巫女さんはいいですね。本殿の横に御神木がありました。めちゃめちゃ大きい。今回は太宰府天満宮というよりも、太宰府天満宮跡の都府楼に行くのが楽しみでした。菅原道真さんはここで、どんな思いで過ごしたのでしょうね。悔しかったでしょうね。でも、私が思い描いていたよりも広く立派な感じでした。とはいえ、華々しく都で活躍していた人がもうここから都へ帰れないと思うとやっぱり相当悲しかったのではないでしょうか。次は、香椎宮です。

2010年05月03日

コメント(4)

-

吉野ヶ里遺跡

やってきました、吉野ヶ里遺跡です。歴史公園センターから天の浮橋を渡ると環濠入り口広場にはいります。南内郭に物見やぐらがあったので登ってみることにしました。メチャクチャ良い眺めです。吉野ヶ里遺跡って結構広いのです。そして、そのまだ向こうにもずーっと開けた土地がありその向こうに山があります。物見やぐらの下には王の住まいがありました。兵士の詰め所や集会の館もあります。遠くには竪穴式住居がたくさんありました。南内郭を抜けると北内郭があります。北内郭は最高司祭者(祖先・神の声を聞くことができる特殊な能力を持った人)がいるところです。真っ直ぐ入ってこられないように鍵形に折れ曲がった構造をしています。こうした造りは古代中国の城郭都市に多く見られ、吉野ヶ里が大きな影響を受けていることを示しているのだそうです。主祭殿は2階と3階に部屋があります。2階は吉野ヶ里のクニ全体の重要な祀りが開かれており、吉野ヶ里の王やリーダーたち、さらには周辺のムラムラの長が集まっています。3階では、祖先の霊のお告げを聞く祈りを行っています。この結果は従者によって2階で会議を行っている王やリーダーたちに伝えられます。真中に巫女のような人がいて向こう側に琴を弾く男性がいます。なんだか神宮皇后と武内宿禰のようです。巫女は普段は隣のこの小さな建物に籠り、神にささげた毎日を過ごすのだそうです。吉野ヶ里遺跡は思っていたよりずーっと広かったです。このほか甕棺墓列や多くの倉や市がありました。ゆっくり見てくととても楽しいと思いましたが、私たちは次に行かなければいけないのでちょっと残念ですが、ここを後にしました。実はこの日の前日に一度来ていたのですが、入館時間に間に合わなくて2日続けての来館でした。上の写真は前日のものです。夕暮れの吉野ヶ里遺跡も素敵ですね。

2010年05月02日

コメント(4)

-

別府地獄めぐりと湯布院

別府は鉄輪の『ひょうたん温泉』に入りました。そして、お決まりの地獄めぐり。一番人気は『海地獄』です。綺麗な青色は硫化鉄なのだそうです。『血の池地獄』ではないのですが、真っ赤色の温泉もありました。鉄の成分でしょうか。地獄プリンを食べて、次は湯布院へ向かいました。見えてきました、美しい湯布岳です。『夢想園』という温泉に入りました。露天風呂の前からまっすく前に湯布岳が見えるとても素敵な温泉でした。別府と湯布院の温泉のどちらに入ろうかと悩んで結局、温泉のハシゴとなりましたが、どちらも趣が違い両方入って本当に良かったです。夜は博多の屋台でラーメンを食べました。『一竜』が人気です。その3軒隣の『つかさ』のてんぷらと串焼きもちおてもおいしかったです。翌日はまだまだ予定がいっぱい、楽しみです。

2010年05月01日

コメント(0)

-

国東半島・熊野磨崖仏

宇佐八幡を出て、国東半島の熊野磨崖仏へ向かいました。着きました。熊野権現への道です。急な階段を15分くらいのぼるのです。結構急で、息がはあはあしています。熊野権現・不動明王です。右横には大日如来様もいらっしゃいます。さらに階段を上ると熊野神社があるということで行ってみました。小さいですが静かで、綺麗な神社です。夫と、そっと手を合わせました。汗をかいたので、別府温泉に行くことにしました

2010年04月30日

コメント(2)

-

宇佐八幡宮

宇佐八幡宮へ行ってきました。宇佐神宮は全国に4万社あまりある八幡様の総本宮です。ご祭神は八幡大神(応神天皇)・比売大神・神功皇后です。本年平成22年は、宇佐神宮一之御殿の御祭神・八幡大神であります第15代應神天皇様が崩御されて1700年となる年なので、ご開帳がされていました。私は夫と一緒に、中に入って参拝することが出来ました。とてもラッキーでした。大元神社遙拝所です。向こうに見える山が、宇佐八幡奥宮です。内宮を参拝した後、外宮も参拝しました。落ち着いた素敵なところです。若宮神社もありました。応神天皇の若宮は仁徳天皇です。私はここが好きです。何とも言えない、優しい空気がながれています。10年に1度の勅使祭の時に勅使が渡る呉橋を、本年に限り期間限定で一般開放されていました。またまたラッキーです。念願の宇佐八幡に夫と一緒に参拝することが出来て幸せです。このあと、国東半島の方へ向かいました。

2010年04月29日

コメント(4)

-

ナラノヤエザクラ

奈良県庁の方に聞いたら、「ナラノヤエザクラ」は県庁と美術館の間にある2本の桜だということで、そちらの方へ向かいました。途中、桜がきれいです。鹿たちも、桜に似合いますよね。ところが、本当にずいぶん探しまわったんですが、ないのです。どう見ても、県庁と美術館の間にあったのは「ナラノヤエザクラ」ではなく、普通の八重桜だったのでした。そこで、美術館の人に聞くと、ロータリーのところにあるとのこと。探しまわってついに見つけました。これが、聖武天皇が知足院から持ち帰った「ナラノヤエザクラ」の原木です。八重桜古蹟もありました。確かに「ナラノヤエザクラ」とかいてあります。ところが残念なことに、まだ早いのか全然咲いていないのです。ひとめ咲いているところを見たくて、観光案内の方に聞いてみました。教えられたところへ行くとやっぱり、普通の八重桜でした。あきらめきれずに、駐車場の方に聞くと、なんと裁判所のところで「ナラノヤエザクラ」が咲いているというのです。さっそく行ってみました。ありました。確かに咲いています。しかも、ちゃんと「ナラノヤエザクラ」と書いてあります。しかし、どう考えてもおかしい…。「ナラノヤエザクラ」は最初濃いピンクで、咲くと白くなり、最後は緑色になるのです。その辺りは結構当たっているのですが…。その続きがあるのです。「ナラノヤエザクラ」は花は小さく2~3センチ、八重ではないのです。あ~、この裁判所の「ナラノヤエザクラ」は5~6センチ、大きすぎます。それに、ものすごい八重…。これはどう見ても本物ではないです。「ナラノヤエザクラ」は4月の下旬に咲くそうです。やっぱり、まだまだ早過ぎました。4月の下旬にもう一度来ることはできません。誰か、写真でもよいので見せていただけないでしょうか(涙)

2010年04月23日

コメント(0)

-

知足院

東大寺の裏手にある知足院です。あまりご存知の方はいないかもしれませんが、私にとっては是非来てみたいお寺でした。山の石段は何とも風情のあるところです。少し朽ち果てた門が何ともいい感じでしょ。誰もいらっしゃらないみたいです。実はなぜここへ来たかったかというと、「ナラノヤエザクラ」という品種の桜の原木がここで、見つかったと聞いたことがあるからなのです。「ナラノヤエザクラ」って、品種だって知っておられましたか?「いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に においぬるかな」で有名なあのナラノヤエザクラって桜の品種だったのです。それを聖武天皇がこの知足院の近くで原木をみつけられたのだそうなのです。それで、探して探して探しまわったら春日野原始林のあたりに迷い込んでしまったのです。そして、ついに見つけました。石碑があったのです、やった~。一つの目的は達成です。つまり、お目当ては知足院というよりはこの石碑だったのです。そして、もう一つの目的である実物もを見てみたいという思いで、次は奈良県庁のそばにあるらしい「ナラノヤエザクラ」を探しにいったのでした。

2010年04月22日

コメント(0)

-

五劫院

以前から行きたかった五劫院です。お昼ごはんに2時間もかかってしまったので、間に合うかしらとドキドキしたのですが、近鉄奈良駅までと、近鉄奈良駅からの乗り継ぎのバスが次々と来て、なんとか3時半にたどり着きました。実はこの日はご開帳の最後の日だったので、3時までのところを30分だけ開けて待っていてくださったのでした。まさに、セーフです。会いたかった五劫思惟阿弥陀仏坐像にお会いすることが出来ました。長髪の仏様として親しまれる木造五劫思惟阿弥陀坐像(国重文・国内で16体しかないそうです)を本尊としています。(華厳宗) 思惟山「五劫院」です。鎌倉時代東大寺再興に尽力した俊乗坊重源が唐から持ち帰った五劫思惟阿弥陀像を一宇を設けて安置したのが始まりと伝わりましす。一劫とは、天女が40里立方の大盤石に3年に1度舞い降り、その石をなで、それを繰り返して、ついに盤石がすり減ってなくなるまでの気の遠くなる様な年月のこと、その5倍が五劫です。(ちなみに、ジュゲムジュゲム、五劫のすり切れず…の五劫です。)「五劫」という果てしなく長い時間を瞑想されたので、それまで菩薩様だったのが如来様になったのだそうです。その時にがパンチパーマのような髪の毛がアフロヘアーのような髪型になったのだそうです。まさにその瞬間のお姿なのだそうです。五劫思惟阿弥陀仏坐像は写真で見るのと、実物では大違いでした。実物は本当に慈悲深く、温かく、優しいお顔をされていました。『奈良のお母さん』と慕われているという意味がよくわかります。ここは、檀家のお寺なので、ご開帳の時期は短いのですが、事前に連絡すれば、都合が合えば見せてえいただけることもあるそうです。是非、私のお勧めです。見返り地蔵は東側の通りにあります。「だれも忘れものはないか」「だれも置き去りにしていないか」と、なんども振り返りながら衆生の心配をしてくれるありがたい仏さんです。さて、このあと「ナラノヤエザクラ」を追いかけて知足院へ行きました。

2010年04月21日

コメント(0)

-

元石清水八幡宮

大安寺の道を挟んでむかえにあります、元石清水八幡宮です。ここから京都の石清水八幡宮にお移りになったのでしょうか。ちょっと車が止まっているのがご愛敬です。しっかりと、参拝させていただきました。このあと、「くるみの木」というところで、ランチを食べてたのです。確かに味はおいしかったのですが、予約していたのに1時間15分も待たされたのです。最初は30分待ちと聞いていたので、そのくらいならと思っていたら、とてもとても…。このあと、五劫院と知足院へ行く予定です。大急ぎで、お店を立ち去りました。

2010年04月20日

コメント(0)

-

大安寺

南都七大寺ってご存知ですか?東大寺、興福寺、薬師寺、元興寺、大安寺、西大寺の南都六大寺に法隆寺か唐招提寺を加えて南都七大寺だといわれています。私は、大安寺以外は参拝済みだったので、最後の一つ大安寺に是非行ってみたいと思っていたのです。幸い、今回十一面観音さんと馬頭観音さんのそろってのご開帳だということだったので行ってみることにしました。平城京から見て、東にあるのが東大寺、西にあるのが西大寺。そして、南にあるのが南大寺とも称されている大安寺なのです。聖徳太子が平群に建てた熊凝(くまごり)精舎がその草創といわれていますが、のちに高市郡に移築し、高市大寺の寺名を大官大寺と改めます。寺名は「天下大平 万民安楽」の意味で名付けられたものです。また、弘法大師は795年4月9日東大寺戒壇院で具足戒を受け空海と改名しましたが、このころ大安寺に住み修行をしていたのだそうです。 寺には大安寺様式といわれる奈良時代の木造 十一面観音菩薩像、木造四天王立像、木造不空羂索観音立像、木造楊柳観音立像〔いずれも重文〕秘仏馬頭観音など九体の貴重な木造尊像が残さています。今回、すべての実物を見ることが出来ました。本当に古く何とも美しいものでした。いつまでも離れがたくしばらく見入ってしまいました。大安寺は当時は相当な広さだったようです。駅から大安寺に向かう途中に大安寺旧境内と書かれた石碑がありました。また、大安寺のすぐ近くに石清水八幡宮の元宮を見つけたので、そちらににも行ってみました。

2010年04月20日

コメント(0)

-

長谷寺

一年ぶりの長谷寺です。やっぱり私は桜の時の長谷寺が好きです。五重塔は本堂の裏から見るのが一番きれいですね。本堂には大きな観音様がいらっしゃいます。前回は、中に入って足を触らせていただきましたが、今回は遅い時間になってしまい、残念ながらお顔だけ拝見させていただいての参拝となりました。本堂の写真を撮るのに一番いい位置をご存知でしょうか。私はこの位置が一番好きなのです。順路の最後のほうに、門をくぐるとこの場所に来ます。ここからだと、本当にきれいに桜と本堂が撮れるのですよ。本来写真は建物と植物だけを撮りたいのですが、お坊さんが写っているとなんだかそれはそれでより一層、いい感じになりました。いかがでしょうか。さて、次回は奈良市の方へ行くつもりです。アフロヘアーの大仏さんにお会いできでしょうか。楽しみです。

2010年04月14日

コメント(2)

-

宇陀水分神社

宇陀水分神社ご祭神は天水分神、速秋津彦神、国水分神です。大和四大水分神社の一つです。水分神社というのはお水の神様です。昔から、お水はとても大切なものでした。飲み水や生活に使う水だけでなく、田畑には必ず必要です。それで、お水の取り合いがおこることはよくあることだったのではないでしょうか。そんな時、神社があればみんな「神様が見ているので勝手なことをしてはいけない。」そう思うことが出来たのでしょう。それで、水が分かれるところに神様に来ていただいたのでしょうね。水分神社があるところは昔から人間にとって本当に大切な場所だったのでしょうね。とてもきれいな本殿です。大和四大水分神社は吉野水分神社宇陀水分神社都祁水分神社葛木水分神社です。私は、吉野と葛木へ入ったことがあったので、ここ宇陀水分神社に来ることができてとてもうれしかったです。よ~し、あとは都祁水分神社だけだ。いつの日か行ってみたいです。

2010年04月13日

コメント(2)

全162件 (162件中 1-50件目)

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- エグゼクティブラウンジ 朝食 ヒル…

- (2025-11-26 00:10:04)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…

- (2025-11-23 19:05:02)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 島根県立美術館

- (2025-11-28 22:48:24)

-