カテゴリ: カテゴリ未分類

御墓山古墳(みはかやまこふん)大正時代までは(おはかやま)と言われていましたが

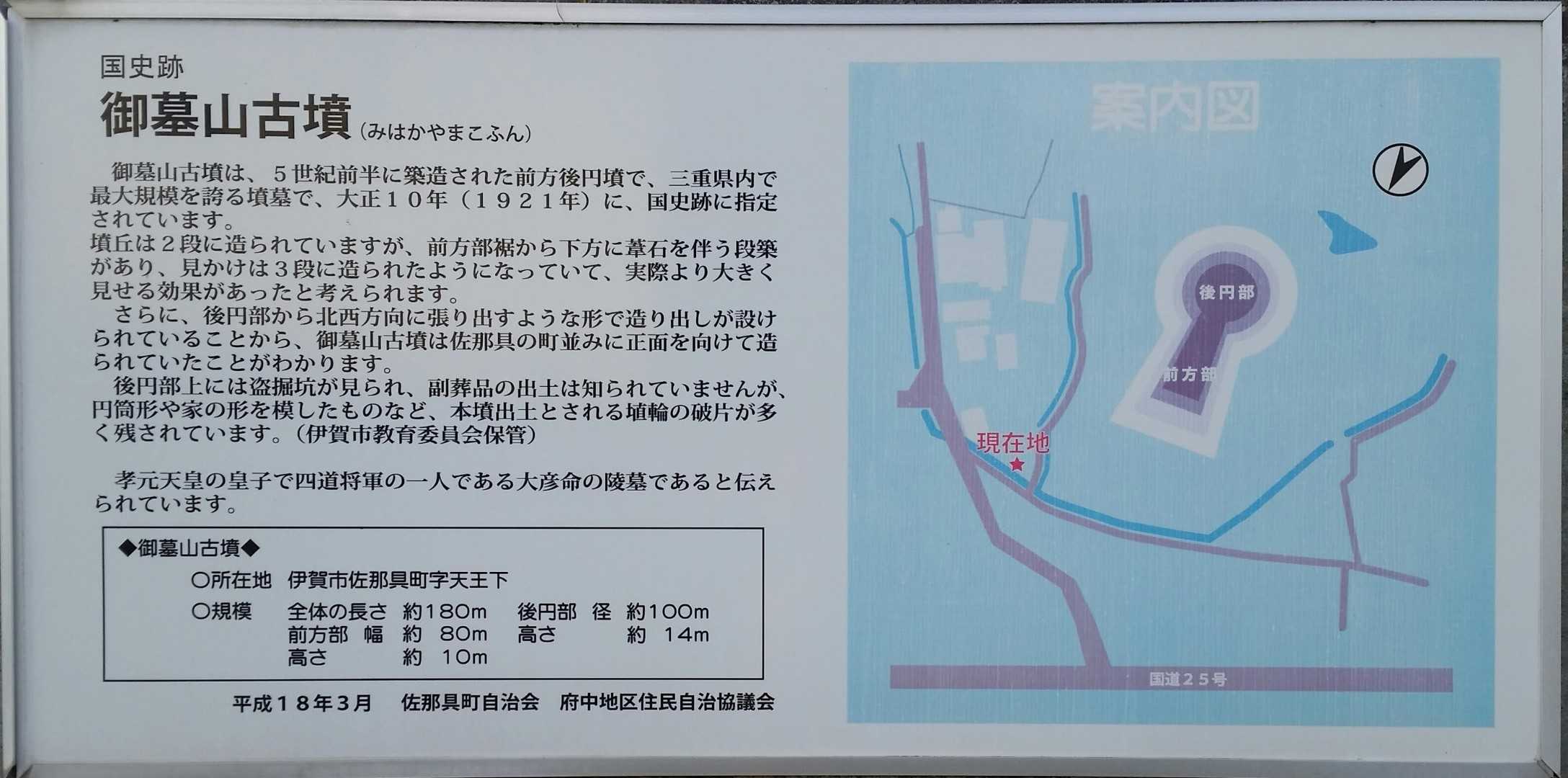

史跡指定運動で(みはかやま)になりました、三重県伊賀市佐那具町にある古墳。

形状は前方後円墳。国の史跡に指定されています。

前方部から後円部の写真

前方部高さ10m、後円部14mで高低差4m在りますが写真ではよく分かりません。

この御墓山古墳は、墳形・出土埴輪などから古墳時代中期の5世紀頃の築造と推定される。

被葬者は明らかではありませんが、考古学的には伊賀地域を代表する首長に位置づけられ、地元では第8代孝元天皇皇子の大彦命(伊賀市一之宮の敢國神社祭神)の墓と伝えています。御墓山古墳は柘植川流域において東山古墳

(古墳時代初頭)山神寄建神社古墳(前期)に時代的に次ぐ首長墓になりますが、それまでの古墳に比べ規模が大きく飛躍しました。

鬱蒼とした森に見えますが全長188m、後円部径110m前方部80mという古墳です。

伊賀市佐那具のこの古墳は、5世紀前半としていて2km程南にある荒木の車塚古墳(全長98m5世紀初め)よりは少し後という事になります。

古墳内に立ち入ることもでき、歩いてみれは、その規模がわかります。

古墳は2段築造で、前方部に葺石があり見れは3段に見えます。後円部頂上は、径40m

ほどの平坦面となっています。

三重県下2位の美旗の馬塚142mの1・3倍あります柘植川下流の服部川との合流地点に

かけては 「万町の沖」といわれる穀倉地帯となっています。

この上野盆地を支配し東西交通の要所を押さえた強 大な権力が想像されます。

柘植川を挟んた対岸の丘陵地にある外山・鷺棚古墳群のうち4基の前方後円墳とキラ土古墳など5世紀後半とみられる継続的な首長墓があります。

ただ、これらの古墳は場所が対岸に移っていることと、御墓山に比べ、最大で も3分の1以下の規模しかないことから御墓山被葬者の支配下にあったのではないでしょうか。

外山丘陵の麓は、8世紀初めの奈良時代に国府(伊賀国庁跡)が置かれた坂之下であり、平城京遷都後の東海道「和銅の道」が通 っています。

荒木の車塚古墳 と、服部川流域の山田郡とは別の勢力と考えられます。

壬申の乱(672年)の大海人皇子(天武天皇)の対戦相手、大友皇子(弘文天皇)の后は山田郡の出身とされます。

敢国神社の略史にも

「古代伊賀地方には外来民族である秦(はた)族が伊賀地方に住んでおり彼らが信仰する神が当社の配神(はいしん)である少彦名命でありました。当時は現在の南宮山山頂付近にお祀りしていましたが、神社創建時には南宮山より現在地に遷してお祀りおしています。」

と秦氏が先住していたことを認めています、としますと5世紀前半のこの古墳の被葬者が微妙になります、阿閉氏が敢国神社を創建したのが658年としていますので時代的に少し離れすぎています秦氏としましてもこれ程の古墳を造らせる力がある氏族が神社の土地を明け渡したのでしょうか。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.