-

1

ランクル70のエアコンガス補充

ランクルのエアコンがほとんど効かない。それはわかっていたことなので、とりあえずガスを確認してみると少ないような感じ。そもそもコンプレッサーがオンしない。だが、バルブを押してみるとプシュっとガスは出る。でも出方が弱い。完全な故障かガスか・・・判断するにはマニホールドゲージを繋いでガス圧を確認するのが早いので、ゲージを購入することにした。一万円くらいで売っているのは知っていたが、あらためて調べてみると3000円くらいから売っているようだ。さすがに最安のオクで買うのは少し不安だったので、レビュー評価のある楽天で購入。込みで4500円だった。それにしても安い。品質が不安だったが、故障探求とガス補充くらいには使えそうだ。缶バルブが独特。これは使えるのか?雄ネジに雄ネジでどうやってはめる?と、一瞬悩んだが・・・こうやってベースを固定してバルブをねじ込むことでパッキンが当たって気密を確保するようだ。かなり危ういのだが、なんとか使えた。しかし、途中で漏れかけるシーンもあり、ヒヤヒヤしながらの作業となった。バルブをねじ込みすぎると、当たり前だがベースが外れる力がかかるので適度な力で締め付けなければならないようだ。この日は雨で気温も低め。ガス缶が凍りだしたので、バケツに水を入れて温めながらの作業。ちなみに、ゲージを接続したらそこそこ圧はあるので、ガスを補充することに決定。補充を開始したらすぐにコンプレッサーがオンしてエアコンが効きだした。圧力スイッチの不良も疑っていたが、それは大丈夫だったようだ。(ちなみに圧力スイッチはエンジンルーム内にはなさそう。エバポの付近にあるのかもしれない)付属のホースが少し短いので、エンジン直上までゲージをおろす必要あり。ちょっと値段の高いものは150cmのホースだが、これは100cm。奥まったところにコンプレッサーがあるものだと届かない恐れもある。そんなこんなで30分ほどの作業で2缶のガスが吸い込まれていった。サイトグラスでは泡がたくさん出てるし高圧の圧力も5k程度しか上がっていないが、吹き出し口はかなり冷えているのでまあよしとする。ガスを入れすぎていいことは一つもない。年式が年式だけに詰まりがあるのだと思う。この夏を乗り切れば、ガスをいったん回収してもらってばらしてみるつもり。見た感じ、レシーバーの接続付近から漏れてる形跡があるので、エキパンとレシーバーを交換すればおそらく完治するはずだが・・・。部品がなければエキパンも清掃で済ませなければならない。古い車だからなぁ・・・。

July 14, 2014

閲覧総数 7521

-

2

KIJIMAのヘルメットロック(汎用)の取り付け

GSRのヘルメット掛けは使いにくいので、後付けのロックを取り付けた。GSR用も売っているのだが結構値段が高いので、汎用のものがアマゾンアウトレットで安くなっていたので購入してみた。当然、ステーなどは全く付属していないので、すべてこちらで用意しなければならない。品物が届いてからどこに取り付けるべきか色々と検討してみたのだが、ホントにつける場所が無い!専用品は多分、タンデムステップ部分からステーを伸ばして取り付けする感じだが、そこくらいしか無いのかなぁ。結構丈夫なステーを用意する必要がありそうだが・・・。簡単に取り付け出来そうな所・・・リヤキャリアはどうだろう。現状、リヤトップケース用のベースを取り付けているがそこに挟み込むようにすれば楽に設置できそう。ということで、適当なステーを見繕ってくる。そこらに転がっていたものだw。薄手なので加工はしやすいが取り付け部分には厚みが欲しいので、その部分は二枚重ねにする。中央のへの字部に下部の切れ端を接着する。接着はメタルロックを使用。金属接着剤としては優れものだという印象だ。完全硬化には二日ほど放置したほうがいい。べたつきもほとんどなくなる。ヘルメットロックを固定するネジ部分を穴あけ。取り付けはネジ一本なのだが、この部分、例えばネジをナットで止めるやり方だとナットを緩められると簡単にロックごとヘルメットを盗られる可能性もある。ナットを使うのであれば、簡単にナットにアクセスできないようにしておく必要があるが、それはかなりめんどくさそう。ということで、固定するステーに直接タップを切る。タップ完了。回り止め用の穴もあけて固定すると、こういう感じになる。(はみ出しているネジにもカバーが欲しいところだが)このやり方だと、ロックがかかっている状態ではロックのバーが邪魔になってネジを緩めることが出来ないので、簡単には取り外しできない。トップケースベースの固定部分、前側にステーを挟み込む。ちょうどいい感じに固定できる。リヤのキャリア下部分にぶら下がる感じになる。二人分のロックが必要なら反対側にも取り付けすれば両側にぶら下げることが出来る。ヘルメットロックはそこそこ値段が高いので、思った以上に安価に取り付け出来てよかったという話でした~。

March 2, 2021

閲覧総数 1237

-

3

「ランクル70」ユーザー車検に行ってきた

毎年の恒例行事、ユーザー車検だ。ちゃんとした車でちゃんとした整備をしているのならば、何てこと無いものなのだが、車暦30年を超える、超オンボロのランクルだと、かなり心臓に悪い。こっちも年を取るにつれ度胸も無くなってくるし、何より体がえらいのだ(しんどいってことです)。いつもは月初の月曜の午前中に予約を取るのだが、仕事のシフトと天気の関係で、恐らく今までの最早となる6月半ばの火曜日に行ってきた。今回は忘備録も兼ねてちょっと丁寧に手順を書いておこう。年に一回だと窓口の位置が変わっていたりするので、たまに順序を忘れてしまったりするのだ(アルツ・・・)。ま、自分の場合の順序なので、真似する必要は無いです。まず、自動車会館の9番で自賠責を更新してもらう。もちろん、車屋とかバイク屋で事前にやってもらうのもオッケー。お店に手数料が入るので、迷惑にはならないと思うぞ。自倍を更新してもらっている間に、向かいの窓口、11番で重量税の印紙を買う。自分は金額を言って印紙を買うが、不安なら車検証と重量税の用紙を渡して、「コレの印紙を下さい」と言えば金額を教えてくれるし印紙も貼ってくれるぞ。その後、隣の12番で検査手数料を払って検査票に印紙を貼ってもらう。自賠責の更新が済んでいれば、お金を払って新しい自賠責保険証書をもらって陸運局へ向かう(続きで建っている建物)。陸運局の一番端っこの方に(西側)2番のユーザー車検の窓口があるので、そこに書類一式を渡してチェックしてもらう。特に不備が無ければハンコを押して返してくれるので、その書類を持って車で車検のレーンに向かう。ユーザー車検用の用紙はこの窓口の横に箱に入れて並べて置いてあるので、必要なものをもらっていけばいい(無料)。自分はいつも来年の分をもらって帰ることにしている。整備記録簿だけは、自賠を更新してもらった9番の窓口(物販窓口)で購入しないと駄目だけど(今回は31円だった)。普通車なら大体3番か2番のレーン。自分はいつも2番レーンに入れる。2番はマルチテスターのレーンになっていて、サイドスリップと下回りチェック、排ガス以外の検査を四輪ローラー上で行うようになっている。少し前に検査場の改築があったので今はどうか確認していないが、昔は3番レーンではヘッドライトの検査のときに車体をまっすぐに止めないと光軸がずれてしまって不合格になることがあったんだよなー。自分はしたこと無いけど。2番のマルチだと、四輪ローラーで自動的に車体がまっすぐになるのでそういうミスは無い。あと、フルタイム四駆にも対応していたので、ま、楽チンなんだよね。時間はちょっとかかるけど。今は3番でも四駆対応のようなので、マルチになったのかな?まあ、慣れていないユーザーの場合、間違いなく2番に行けと誘導されるので、特に考える必要はない。ということで、2番レーンに並ぶ。ちょうど9時で検査開始の鐘が鳴ったところだ。いつもより少し混んでるなぁ。10台くらい並んでたのかな?だが、年度末や月末の金曜日なんかに比べると多分、全然マシだと思う。自分はいつも朝イチで行く。書類受付は8時45分からだが、検査レーンは9時からなので、業者さんは皆、まず車をレーンに並べてから窓口に行く(順番取りってことね)。書類が完璧だという自信があれば、そうすれば少しでも早く検査を受けられる。だが、なにか不備があって9時までにレーンに行けなくなってしまったら、とんでもなく迷惑な状況になってしまう(自分の車がでっかいパイロンと化してしまう)。昔たまーにそういう車があったのでw。当然、チキンハートな自分は書類が用意できてから車で向かうことにしている。だってさー、業者連中って強面が多いんだよねー(イイ人も多いですよ。意外と親切だし)。30分くらいで順番が回ってきた。レーン手前、停止線で止めてまずは灯火類の点検。ウインカーとかワイパーとかね。これは検査員が指示してくれる。それからエンジン止めて車を降りてボンネットを開ける。これも昔は検査員が開けていたが、いまはユーザーが開けることになっている。エンジン周りチェックが済めばボンネットを閉じ、ランクルはディーゼルなので黒煙テストを行う。エンジンをかけて少し前へ進めてテスターの横で車を止める。エンジンをかけたままで自分は降りる。検査員がマフラーにテスターをセットしてアクセルを一気に吹かす。それからテスターの数値を確認して大丈夫ならオッケーのはんこをくれるので、これで事前チェックは終了。書類をもらって車に乗って、進入の合図が出ればレーンへ。まず、サイドスリップテスターを通り、それから四輪ローラーへタイヤを載せる。電光掲示板の指示通りに、最初はスピードメーター検査。ローラー上で40km/hまで加速してパッシングで合図。その後、ヘッドライト検査。ランクルは古いので今でもハイビームでの受験になる。今の車ならロービーム検査だね。光軸が終わればブレーキ検査。フットブレーキとサイドブレーキを検査して終われば、次は下回り検査。ちなみに、どこか不合格箇所があっても検査は進む。一回だけやり直しがあるが、大抵二回目も不合格かな(サイドスリップのやり直しは出来ない。何があってもバックしてはいけないので。ローラー乗るときに行き過ぎたって時だけバックできるが、それも検査員の指示をもらってからでないと駄目なので気をつけよう)。不合格の箇所は検査票へのはんこがバツになる。前へ進めの合図が出れば、ピット手前にある機械に検査票を通してはんこを押してもらってからピットへ進める。ピット上に前輪タイヤを載せるところがあるので、そこで止めてエンジン停止。ピットからの指示通りにブレーキ踏んだりハンドル動かしたりして点検してもらい、何事もなければ検査終了の合図があるので前進して出口の窓口の横にある機械で検査票にはんこを押して、窓口の検査員に書類を渡して最終チェックのはんこをもらって終了。ガソリン車であれば、この窓口のところに排ガステスターがあるので、ここで排ガスチェックをしてから機械ではんこを押す。排ガスチェックはテスターのプローブを自分でマフラーに突っ込むのだが、古い車で心配な場合、ちょこっとしか入れなかったりもする。しかし、検査員もしっかり見張っているので怪しい動きをすると、「ちゃんと全部入れてねー」という声が飛んでくるので気をつけよう。今回は無事に何の不具合もなく終了。毎回毎回、マジでほっとするね。ついつい、書類を受け取る時に「アザシタッ!!」とテンション高めで返事しちゃう。陸運局の3番窓口、持ち込み検査のところに書類を提出して、しばらく待ってれば名前を呼ばれるので、車検証を受け取って終了。いつもの終了ショット。すぐ近くでウグイスが鳴いてたよ~。なんてのどかなんだ。。。来年の車検もあっという間にやってくるんだろうなぁ。まだ乗ってるのかなー。。。

June 19, 2021

閲覧総数 5678

-

4

ランクル70のタコメーター修理

ここしばらく天気が悪くて休みの日はボーっとしていたのだが、久しぶりに良い天気だったので作業してみた。この車に乗り始めてすぐに気がついたのがタコメーターの故障。アクセルを踏んだ瞬間にメーターを振り切るからである。かと思えば動かなくなったり・・・とにかく、動きはするが飛び跳ねるような挙動なのだ。ネットで検索してみると似たような症状のメーターを修理しているケースがあった。メーター裏の基盤の半田を焼きなおすことで治ったということだ。ウチの場合も年式から考えるとじゅうぶん有りえる話なので、どうせ壊れているものなのでやってみることにした。メーターパネルを外す。古い車は構造が単純なので助かる。よく見るとメーターパネルを止めているネジの種類が違うところがある。以前に外しているのか?それにしてもネジが違うって・・・この車はディーラーしか整備をしていないはずなのだが、こんな初歩的なミスをする?まあいいけど。タコメーターだけを外す。基盤の裏を見てみると、怪しいところがある。とりあえず全て焼きなおしておく。(写真は治す前のもの)元通りに組む。思ったよりも簡単に出来た。トゥーランのメーターを外したときとは大違いである。最悪、メーターが無くても車は動くと思うので、気楽である(笑)。そして、テスト走行だが・・・バッチリ治った!!やったね!!ディーゼルエンジンはオーバーレブさせると一発で壊れる可能性があるので、やっぱりタコメーターはあるほうがいい。まだ運転にも慣れていないので、燃費走行をするにも回転計は必須なので治ってくれて良かった。まだまだやることは山ほどあるのだが、少しずつでも消化していかねば。

August 30, 2014

閲覧総数 13056

-

5

ランクル70整備記録 「クラッチが・・・」

クラッチがやばい。ウチにきた時から1・2・3速の入りが悪いとか、踏み代が少ないとか、クラッチが減ってるというサインはばっちりあったのだが、一度は交換しているということを前オーナーから聞いていたので、まだ13万キロそこそこだし、15万キロくらいまではいけるやろ!と軽く考えていたのだ。だが、先日、緩やかな上りの発進でいつもの通りに出たつもりが、2秒ほど前に進まずズルズルという嫌な感触があり、軽くガツンという感じで発進したのだ。その後も同様で、つまりは半クラが効かないのである。だめだこりゃ!!クラッチ、あかんやん?!いきなり来るものなのだな。どうしよう?選択肢は二つ、ショップに頼むか、自分で換えるか。(廃車にするというのもあるがw)ディーラーに頼むと10万円コースだという話もあるし、良心的なショップでも7万円はかかりそうだから、ここは自分でやるか!とか、馬鹿なことを考えてしまったのが運のつき。ほんとにアホやねぇ。とりあえず、やると決めたので準備をする。部品はいつもの秋田自動車に問い合わせると、外品でクラッチ三点セットが28000円弱だったのですぐに注文。もっと高いと思っていたので助かった。一番肝心なのはミッションをどうやって降ろすかである。普通はミッションジャッキを使うが、もちろん持っていない。昔、ストレートでアダプターを売ってたなとチェックするも、今は取り扱っていない(売り切れ?)ようだ。残念。アストロのジャッキが一番安いが25000円ほどするので、それを買うならショップに頼んだ方が賢い選択だろう。なので、自作することにする。ちょうど、パンタジャッキが二つあるので、これを使って作ってみる。ネットで「ミッションジャッキ 自作」で検索して、それを参考にした。足部と受け部に鉄板を溶接して安定して保持できるようにして、それを代車に固定する。最終的に上に板を固定して、あとは現場でミッションに合わせて固定部を木材であてがえば完成である。ミッションジャッキの製作に目処がついたので、ばらしていくことにする。フロントプロペラシャフト。デフ側が異様に固かった。ネジロック剤が使われていたようだ。トランスファーリヤアウトプットのシールが少しダメのようでオイルがにじんでいる。これは見なかったことにしよう(苦笑)。ここだけならまた後でも出来るだろう。シフトレバー。整備書ではSSTを使用とあったが、そんなものは無いので、どのように外すのか少し悩んだ。上部のストッパーが左右の突起にバネの力でかかっているだけだった。押して、ちょっと回すだけで外せた。わかってみればなんてことないのだが、やり方がどこにも見つからなかったので、力任せに引き抜くところだった・・・。わかってよかった~。トランスファーレバーやメカニカルウィンチのシャフトトレバーなども外す。初めての作業で手探り状態なのと、寝作業のやりにくさで結構時間がかかってしまう。首と肩が痛い!!作業二日目は雨だったが、ブルーシートをかけて作業。だが、これは失敗だった。床に流れる水は防げない。悪態をつきながらびしょぬれになるだけで作業効率は恐ろしく悪い。テンション下がるだけでよいことは一つもなかった。次は絶対しないぞ。整備書ではマフラーのセンターパイプも外せとあるが、どう見てもステーだけ外せば行けそうなので、そのままにしておく。マフラーのナットは完全に焼きついているので、外すとしたらサンダーでカットしないと無理だろう。セルモーターも外して、脇によけておく。いよいよ、ミッションとエンジンを締結しているボルトを緩めていく。上部はエンジンルームから。エンジンミッションを傾けて車体下部から緩める方法もあるようだが、ミッションジャッキで確実に固定しておかないと危険な気がしたので、とりあえずサブフレームで固定されている状態でエンジンルームから外すことにしたのだ。一番狭そうなセル側のボルトはスパナをかけただけでするっと緩んだ。おいおい、前回作業した時にまったく締めていないってことか?ちなみに、ばらすとわかったのだが、シフトレバーのカバーのボルトが一本無かったり、トランスファーレバーのリンクの割りピンが折れているものを再使用していたり、けっこうひどい組み付け状態だった。走るのに関係ないと言えばそうなのだが、おい、トヨタディーラー!!えーかげんにせーよ!!なんとか上部のボルトも外せて、いよいよミッション脱着に近づいてきたのだが、それとともに不安も増してくる。ミッション、でかくね?でかいよね?でかすぎだよね?ホントに大丈夫なのかねぇ・・・。自分ひとりで降ろせるのだろうか?

February 24, 2016

閲覧総数 3526

-

6

コーヒー豆の残りかすを庭にまくと、アレが増えるんデス!

そろそろ春に向けて、庭の手入れをする時期だけど、庭の土の状態があまりよくない場合に、バッチリ改善できる(かも知れない)裏技を教えます。ま、コーヒーを豆で飲む人じゃないとダメなんですけど。ドリップでコーヒーを入れた豆の残りかすを捨てないで土にまく。それだけ。土に混ぜたらダメ。堆肥代わりじゃないんで。豆カスは全く熟してないので、堆肥にはなりません。コツは、山になるような感じで、一箇所にまとめて「置く」感じでまくこと。一週間位したら、その山の下にアレが出現します。そう、「ミミズ君」です。これは偶然発見したんだけど、コーヒーカスのところになぜかミミズがやって来る。しかも(たぶん)産卵もするみたいで、そのうちウジャウジャ増えてくるんだねこれが。砂地系のところは堆肥なんかを混ぜてもあまりよい状態にならないんだけど、この方法なら、じきに団粒バリバリのグッドな土に変わること間違いなし。なんでミミズがやってくるのか不明なんだけど、ウチの庭や職場の花壇なんかで実証済み。こんなところにミミズはいないだろう、というような場所にもやってくるから不思議だねえ。さすがに、まわりがコンクリートとかだったら無理かもしれないので、そういう場合は公園かどっかのミミズ君を引越しさせてやってください。コーヒー飲んでるガーデニング好きな人は、捨てるくらいならまいてみてください。

February 13, 2007

閲覧総数 69706

-

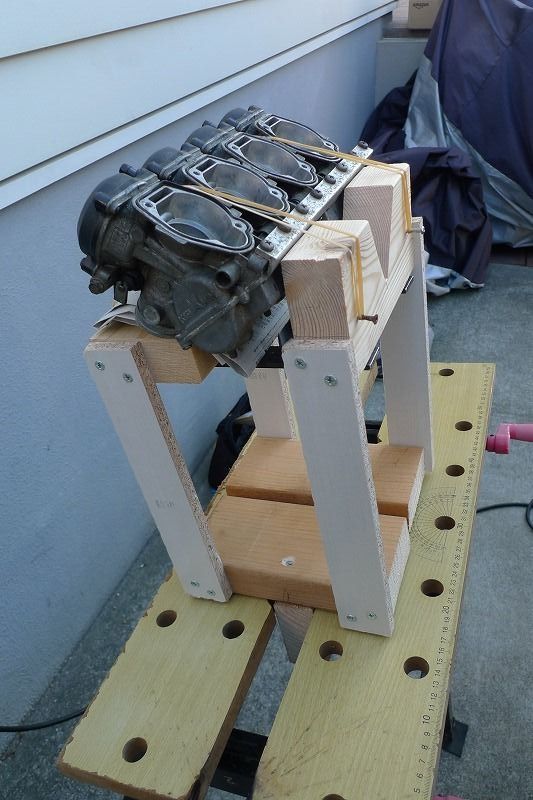

7

ランクル70 オイル交換とユーザー車検

久しぶりのブログだー。最近忙しすぎてたいしたこともしてないし、アップする暇も無い。嫁さんがちょっと仕事に出ているものだから、晩飯を作ったりしているのだ。料理自体は嫌いじゃないのだが、いままであえてやってこなかったこともあり、一から学習中である。そこそこ慣れてきたので、1時間あればそれなりに用意できるようになったが、レパートリーが限られるので、どのようにバージョンを増やしていくかが目下の課題だ。あと、嫁仕様のキッチンなので他人のガレージで整備をするようなやりにくさはあるなぁ。自分なら絶対こういうふうに作るけどなぁ(キッチンを)ということをあらためて思ったりしてる。人によってやり方が色々とあるのは整備も料理も変わらないものだなと、妙なところで感心している。さて、本題だ。毎年の恒例、車検である。一年があっという間だ。この一年は車に関しては特に何もしてない。ブレーキの整備もしなければいかんのだが、やる気がなぁ。とりあえず、オイル交換くらいはしておこう。と思ってやりかけたら、オイルが4Ⅼしかなかった。しかも、ペール缶を外に放置していたものだから水が混じっているような気もする。で、新しいオイルを購入した。10w-30でもいいのだが、せっかくなので10w-40の鉱物油をセレクトした。本当はRAMCOという会社のオイルを購入したかったのだが、モノタロウではこのオイルは個人宅には配送できないようだ。知り合いのバイク屋で受け取ってもらうことも考えたが、同じ値段でレイクフィールドというオイルがあったので、そちらを購入することにした。怪しさ満点ではあるが、評価も悪くないのでまあいいだろう。LAKE FIELD 10W-40 SL/CF エンジンオイル ECO 20L 鉱物油 国産(ガソリン・ディーゼル兼用) 20Lペール缶【メーカー直送 代引不可・返品不可】バイク用だとこんなのがある。意外に安いなぁ。だが、この量をバイクで消費するのはキツイな。【メーカー在庫あり】 ピーエフピー PFP エンジンオイル 4ST 10W-40 MA/SJ 20L 081010030 JP店ジャッキアップの必要もないのだが、一応。6Ⅼは多いよなぁ。微妙にちょこちょこ金がかかっていく。オイルもペール缶で買うしかない。ドレンワッシャーはきっちりと交換。6Ⅼ弱を入れて完了だ。ついでに下周りも見ておく。コテコテだが、大きなガタなどは無い。錆が少し目立つ部分もある。ペラシャやリレーロッドなど、グリスアップしておく。マフラーのタイコに亀裂が入っていた。廃棄漏れは無いが、広がらないようにパテで塞いでおく。手を入れたい部分は山ほどあるが、予算が無い。壊れるまで・・・って感じだな。セメダイン エポキシパテ金属用 60g|塗料・補修用品 補修用品 パテで、後日、陸事まで車検に行く。7月頭の月曜日の午前のラウンド。月初の月曜が一番空いてると思うぞ。30年物としては少ない走行距離だが、ディーラーの整備管理が悪いため決して良好な状態ではないのが悔しいところだ。右隣は大型車両用。普通車も入るけどね。この辺りで灯火類の点検を受けてもう少し先で黒煙検査を受ける。黒煙は特に問題なし。ラインに突入して・・・ヘッドライトで引っかかってしまった。平成10年以降の車はすれ違い灯(ロービーム)での検査になっているがランクルは当然ハイビーム。昨年は光量でひっかかったが今年は右が下過ぎるということだった。普通は光軸が動くはずがないのだが、hidが壊れて取り外しなどをしたからだろうか?ランクルは丸目のシールドなので上下左右は各々一つのネジで調節できるタイプ。下過ぎると言われれば上に向けるだけだ。ラインを出て少し上向きにして再度ラインへ。結果、オッケーだった。(よかった~)それでも下限が16㎝?のところが14㎝だったのでまだ下向きだよと忠告された。これで車検も終了。なんか、再検査でワァ~!ってなって、いつものランクルも入れた写真を忘れてしまったよ。まあいいか。また、ブレーキのパーツ注文しなきゃイカンな。暑い季節になって来たから、整備するのもたいへんだ。やれやれ。

July 7, 2018

閲覧総数 645

-

8

「ランクル70」 ウォーターポンプの交換 その3

途中までしかアップしてなかったので、、、ガスケット剥がしが大変ということだったが、新しいスクレッパーの刃を装着して作業すると、なんと、10秒もかからずにパラリと剥がれた・・・これ、マジです。まあ、10秒で作業が完了したわけではないのだが、作業スピードは格段に速くなった。狭いところで作業するので、結構大変。刃物は新しいものを使う!これ、鉄則ですな。あらかたガスケットを剥がし終えたら、オイルストーンで軽く均してウオポンを装着。少し液体ガスケットも使用しながら、ガスケットのずれが無いように破ったりしないように慎重に組み付ける。それほど難易度が高いわけではないので、丁寧な作業を心がければ大丈夫でしょう。ピカピカ!!クーラント注入~完了!!

October 28, 2022

閲覧総数 327

-

9

バリオス フロントタイヤの交換

今日はフロントタイヤの交換を行なった。リヤタイヤは比較的新しそうだったが、フロントは溝こそ残っているものの、サイドがひび割れており、とてもではないが命を預けようと思える代物ではない。さて、タイヤの選定をどうするかだが、悩んだ末にDUROを選んだ。ズバリ、安いのにそこそこ評判が良かったからだ。また、リヤタイヤはKENDAがはまっており、それにつりあうかな~という考えもある。基本、雨の日は乗らないし、峠を攻めるわけでもない、まだまだロングツーリングに行くでもなし、まあ安いものでいいかという割り切りだ。早速だが、車体をジャッキアップする。以前作成したパンタジャッキ改を使用。足を拡大しているので、安定感がある。作成の手間が無駄にならず、良かった。アクスルシャフトとカラーが左右逆に入っており少々手間取ったが、ホイールを外す。あっという間にタイヤが外れた。古いタイヤなので固いかと思ったが杞憂であった。バイクは楽で良い。新しいタイヤは一応日向で両面温めておいたので、非常にやわらかくなっていた。サイドに磨いたような傷があったので良く見てみると、少しえぐれたような跡が・・・。返品、交換はできるだろうが、めんどくさいし機能に問題はなさそうだし、無視することにする。安いタイヤにはこういうこともあるということだ。おそらく、国産タイヤでは考えられないことだろう。ビードクリームをたっぷり塗ってから組み込むが、コレもあっという間に組めた。車に比べればラクチンこの上ない。ビードを上げるのは少々てこずった。当初バルブのムシを外さずに普通に空気を入れる感じでやっていたのだ。ホイールが邪魔をして、いつもの直入れ空気入れがうまくはめられなかったからだ。だが、それでは空気の流入量が少なくてうまくビードが上がらない。しかたがないので、バルブをえいやっと少し曲げて直入れ空気入れを接続し、一気に空気を入れたらすぐにビードが上がってきた。手押しの空気入れでビードを上げるという人もいるようだが、やはりコンプレッサーを使った方が楽でいいと思う。バランスはとらない。人にもよるが、バイク屋でも気にしないところはとってないからなぁ。法定速度+αで走る分には問題ないと思う。完了だ。新しいタイヤはやっぱりいいね。80k程度で試運転したが、特に問題はなさそう。これで安心して運転できる。コーナーでびびる必要も無い。こけるとすれば運転技術の問題だ(笑)。お金ができたらリヤもDUROにしようかな。・・・あ、リムから空気漏れがないか調べるの忘れてた(笑)。しばらくは空気圧のチェックを忘れないようにしよう。

May 14, 2016

閲覧総数 5660

-

10

ランクル70 リヤシャックルブッシュとピボットブッシュ交換

ブッシュ交換。これで完了といきたいのだが、はてさて・・・。今回は右リヤのシャックルブッシュ。前回、燃料タンクに邪魔をされて叩きにくく、えらく手間がかかったので、新兵器を用意した。ジャーン!!P1070302 posted by (C)みすたけ内側から叩けないので、外から引っ張ればいいのである。自作のスライドハンマー。ガス管と鉄のアングル材で適当に作ってみた。P1070306 posted by (C)みすたけこのように、バーベルのウエイトを取り付けて使用する。単純な作りだ。P1070304 posted by (C)みすたけブッシュ自体はそれほど変形している感じはない。とりあえず叩いてみるが、やはり下はすぐに抜けてくるが上は全く抜ける気配がない。なので、自作スラハンを取り付けガンガン引っ張ってみる。が、ウエイトが少し足りない感じなのでもう一枚追加。合計、10kgでガツンガツン引っ張る。P1070308 posted by (C)みすたけちなみにウエイトは職場に転がっていたもの。錆びてしまって使わないというので拝借してきた。10kgの威力はすさまじい。20回ほど引っ張るとこの通り、ズボっと抜けてきた!やったね!!P1070309 posted by (C)みすたけいやー、こんなにうまく行くとは。こういう事があると、しんどい作業も少しはやる気が出てくるものだ。P1070311 posted by (C)みすたけ出てきたシャックルピンはこの状態。ちょっと恐ろしい有様である。P1070313 posted by (C)みすたけ錆で膨れているため、ブッシュに張り付いて抜けてこないのだ。このまま乗っていたらそのうちピンが折れてしまうかもしれない。早々にピンを交換したいものだが、先立つものがない・・・。しばらくはこれで乗るしかないなぁ。とりあえずシャックルブッシュは交換できたので、リヤのピボットの交換に突入する。まず、右から開始したが前回の経験を生かして、思い切り良く叩くと割合すんなりと抜けてくれた。P1070315 posted by (C)みすたけパンタジャッキを知り合いの捨てる車からもらってきたので、リーフを下げる作業も簡単である。ジャッキはあると色々と便利なので、もう二つくらいは欲しいものだ。ってか、あったはずなんだがなぁ。ピボットシャフトは錆びてはいないのだが、リーフがひどく錆びていた。これはどこも同じで、結局この錆でブッシュが押されて固着するのだろうか?シャフトを叩くと当然ネジ部が若干変形する。思い切り叩くものだから、組み上げてナットを締めようとしてもねじ込めなくなってしまう。なので、先端部をやすりで削ったりして何とか締め込んだのだが、本来はシャフトもナットも交換すれば楽なのである。予算が少ないというのは色んなところにしわ寄せが来る。悲しい現実だ。ねじ山修正工具が欲しいなぁ。タップ、ダイスのセットでもいいけど。リヤ左ピボットがうまく行ったので、昼飯を食べてから右リヤに取り掛かったのだが、こちらはペラシャが邪魔をしてうまく叩けない。どうしても打撃力が逃げてしまうので、5mmほどは抜けてきたのだが、今日はこの冬一番の寒波が襲来しており雪のちらつく中の作業ということもあり、体力の限界が来てしまった。残念ながら作業を断念。悪態をつきながらナットを組みなおし、また後日挑戦ということにした。昼の作業は二時間近く費やして成果なし・・・。午前のやる気も一気に吹っ飛んで、モチベーション下がるなぁ。これだけやっても基本整備ばっかりで、走りが劇的に良くなるわけでもなし・・・。これがショックの交換とかだったら、このあとウキウキ気分で試走に行くところなのだが。ちょっと空しい。ま、頑張るしかない。

December 6, 2014

閲覧総数 2299

-

11

100円ライターにガスを補充してみる

100円ライターにガスを補充する。普通はやらない行為である。タバコに火をつけるという仕事だけなら、ガスがなくなるまで使えば十分という気持ちなのかもしれないが、自分はタバコを吸わない。何に100円ライターを使うかといえば、ポケットトーチの燃料として使うのである。この小さいトーチは何かと便利なのだ。だが、すぐにガスが空になってしまうというのが欠点と言える。毎回ライターを買い換えていると、出費も馬鹿にならない。100円ライターにガスが補充できるというのはだいぶ前から知っていたが、どうやるかは知らなかった。が、先日、某雑誌でちょびっと紹介されていたので、それ以来有効に活用させていただいているので、ここでもちょっと紹介しよう。実験材料となる100円ライター君。火力調節の出来るものでないと駄目らしい。調節のバルブをかなり開けておく必要がある。この開け加減がけっこう微妙で、ガス入れのしやすさに影響してくるようだ。そして補充用ボンベのガスを入れてやる。あまり詳しく書くと、安易に真似する人もいるかと思うので、曖昧にしておきます。事故でも起こされたら大変なので。・・・、うまくいきませんでした(汗)。ライターによって、うまくいかない時があるんだな、これが。う~ん、どうしよう。ということで、そこらへんを探して新たな材料を見つけてきた。チャッカマン君である。チャッカマンではしたことないけど、やってみよう。簡単にばらせる。胴体を引き抜くだけ。内部はライターと同じ。電子着火で石がない分、組み立ては楽だろう。ちなみに、100円ライターの電子着火のものは火力調整が出来ないものがほとんどなので、補充は出来ない。無事入った。タンク(?)の容量がでかいからか、これだけ入れるのに30秒ほどかかった。うまくやるともっと簡単に入ると思うけど、まだまだへたくそなんで・・。組み立てなおして、無事着火できるようになった。チャッカマンはライターより値段が高いので、補充が出来ると便利かも。今回わかったけど、ノズルから着火点まで距離があるためか、ガスをライターの倍以上出さないとまともに火がつかない。それでタンクもでかいし、ガスもすぐ無くなるのかもしれない。最後に念を押しておくけども、真似して事故が起きても当方は一切関知しませんので、ご了承のほどを。そのため、わざと詳しい説明を省いています。ここの文章だけで補充が出来る人は、かなりのつわものでしょう。2014.3.11きついお叱りを受けたので、修正しておきます。このあと、色々と試しましたが、補充の際に盛大にもれが生じるので、補充のガス代で新しいライターが買えてしまうということが判明しました(笑)。相当熟練しないと、あまり財布にも地球にも優しくない行為となるようです。今ではガス補充はしておりません。カセットコンロのブタンガスなら・・・いやいや、これは物凄く臭いので・・・普通にボンベのトーチか、ガス補充できるコンパクトトーチを使用しています(安いものはすぐに容器に亀裂が入るんですよねぇ・・・なんとかして欲しい)。

February 17, 2006

閲覧総数 71322

-

12

いまさらスーパームーン・・・

今更であるが、せっかく撮ったので。DSC01436 posted by (C)みすたけしかも、一眼ではなくコンデジ(HX100V)での撮影。どんだけ手ぇ抜いとんねん!!一応三脚は使ってるところが微妙に中途半端やなぁ。あいにくの曇り空で、それなら雲をメインに写そうと思ったのだが、うまくいかんもんやね。周りの家の屋根とかも入れてしまえばよかったのかもしれない。まあ、夜空を撮るのは難しいのだ。まだまだ練習あるのみ。ってか、カメラ使おうねw。DSC01437 posted by (C)みすたけ苦し紛れのスローシャッター。これももっと背景を入れると面白かったのかも。色々と違う画角やアングルで撮るというのは大事かもしれない。へたくそは数で勝負と誰かが言ってたような・・・。こうやって世間様に晒していくことで、成長へのプレッシャーにしていこう。

September 10, 2014

閲覧総数 611

-

13

ランクル70 エアコン(泥沼)修理 エバポ清掃

エアコン修理。何回目だ。もうほとんどガスが残っていない。一番怪しいのはレシーバー部分だが、こんなに早く抜けてしまうものか?一応、新しいOリングを使用しているのだが。ということで、唯一目視できていなかった室内ユニットを外してみることにした。めんどくさいけど、しょうがない。ここをクリアしておかないと、次のステップに進まない。助手席グローブボックス奥にある。左側はブロアユニット。その隣がクーラーユニット。グローブボックスを外す。写真には残っているがふたももちろん外す。ビスとボルトで止まっているだけなので、全て外していく。表に見えているので簡単だ。上部の二つはナット止めになっていて、ステーがボルトに引っかかっている状態なので、全て外しても落ちてくることは無い。ネジを全て外したら、エンジンルームに繋がっている配管接続を外す。高圧と低圧、二本ある。配管が外せたら、ユニット下のドレンのホースも外しておいて、室内側からユニットを引き抜くと外れる。と思ったら、クーラーアンプのステーが引っかかったので、これも外す。外れた。やってみるとわかるが、意外と簡単だ。車によってはダッシュボード奥などに配置されているので、クソのように大変なことがある。経験した中ではインスパイアはダッシュボードを丸ごと外さなければユニットにアクセスできず、死ぬほど大変だった(このとき外したのはブロアファンだったが)。こんな感じでごっそり抜け出す感じ。ユニットの噴出し側はこんな感じだが、吸入側は・・・こんな感じw。30年近い車歴からするとましな方か。しかし、期待していたのは「おー!こっからガスがだだ漏れやんけ!」という有様だったが、意に反してオイルが付着しているような箇所がない。エキパン付近はきれいなものだ。圧力スイッチ部分が怪しいと言えなくも無い。接続部ではなく本体から漏れてくる。気持ちオイルっぽい感じ。ここから漏れているパターンも経験したことがあるが、もっとオイルでべっとりするはずだが。しょうがないので、清掃だけして組みなおす。きれいにはなったが、このまま組んでもガス漏れは止まらないだろうなぁ。気休めだが、コンプレッサーのバルブコアも交換しておく。一応、新フロン対応品だ。古いものを観察しても、漏れるほど古いとも思えず・・・。しかし、いざ交換しようとすると、虫回しが見つからない。二時間ほど探し回った末、ブチ切れ寸前で仕方がないので近所のイエローハットにチャリで買いに行った。これ買うの三つ目だぞ!なんでこんなに無くなるのだ、コイツは!真空引きしてからガス注入。これも何回目だ。もちろん真空度の保持確認も30分程度かけて行っている。針はびくとも動かない。1時間くらいやってみるべきだが、ゲージの信頼度が低いのであまり厳密にやっても仕方がないと思える。これでダメなら圧力スイッチ交換かな。それでダメなら、全バラしてOリング全交換?たぶんやらないと思うけど。コンプのシールは大丈夫と思うのだが・・・。コンプなら絶対蛍光塗料が反応するはずなので、それ以外となるとコンデンサー裏側とかそのあたりか。配管くらいは全て外してみるべきかも?もういい加減、なにやってるかわからんようになってきた。最初から電装屋に出すべきだったか。でもなー、電装屋だとコンプ交換、エバポ、エキパン交換、コンデンサ交換、レシーバ交換、〆て15万円の見積もりです!とか言われそうだ。

August 1, 2015

閲覧総数 22452

-

14

バリオスの燃料タンクの錆取り

ちょっと放置してしまったな・・・。ブログもバリオスも。ネタは何かとあるのだが、なかなか書く気が出ない。ちょっと怠惰すぎるか。だいぶ涼しくなってきたので、バイクでツーリングでも行けば気持ちがいいのだろうが、バリオスの調子がイマイチなので遠出しようという気にならない。キャブがオーバーフロー気味なので、それを何とかしないと駄目だ。と思って、重い腰を上げてキャブを整備しようとバラしにかかったのだが、タンク内部が錆びていた。最悪だ。キャップの密閉性が悪く、雨が降ると少しづつ内部へ漏れていた。わかっていたが、ビニールをかぶせて防水してからカバーをかけて凌いでいたのだが・・・。フィルターがこんなのになっていたので、さすがにこれは駄目だと判断。タンクの洗浄と錆取りを行うことにした。取りあえず、洗う。カーシャンプーを使用した。錆取り剤はこれだ。何年も前に、いつかカタナのタンクに使おうと思って購入しておいたもの。10年以上前だろうか?コックの穴をふさがねば。板切れとゴムでふさぐ。RS-R1000の原液をぶち込んで軽くシェイクする。一瞬で赤い色に変わって行く。どれだけ錆びているのだろうか。恐ろしいくらいだ。かなりタンク内で発熱しているようだ。臭いもかなりきつい臭いがする。これは旧製品であり、現在のRSR-2は臭いが抑えられ、かつ値段も安くなっているようだ。これだけ強力な性能であっても、ゴムを犯したりせず、鉄自体も溶かさないようなので、サンポールよりは使いやすいと思われる。1時間ほど、軽くシェイクして放置をくりかえした後、バケツへ廃液を空ける。元の液体がどんなものだったか想像もつかない有様だ。それから再びカーシャンプーで洗浄、よく洗う。ここで凡ミスなのだが、購入元の平和バイオテクニカルでは錆取りを行い、洗浄後、防錆を行うことを推奨している。その時に使用するものとしてER‐G3000というものがあるのだが、自分はRS-R1000と洗浄用のRG-Soap、そしてタンクに燃料とともに入れる防錆剤のAQUA‐Cしか購入していなかったのだ。RG-Soapを使用して洗浄を行っているのだが、タンクを乾燥させている間に錆が出てきてしまう。仕方がないので、すぐに手に入るクレのラストリムーバーを買ってきてリン酸処理をすることにした。【呉工業 クレ KURE】ラストリムーバー 420ml原液を200ccほど入れてぐるぐるっとタンク内をコーティングするように行き渡らせてから排出。この過程でも結構錆が取れているような感じもする。錆取りが不十分なのだろうか?廃液がこんなんである。錆の破片もまだ出てきているようだ。二時間ほど放置してみた。これは・・・錆びているのか?リン酸によるコーティングだろうか?なんにせよ、これでは使用するのがためらわれる。今回はこれで一時終了として次回、もう少しやり方を考えてやり直すことにしよう。素直にER-G3000を購入するのが正解のような気がするが・・・。もしくはこういうやつか?【在庫あり】榮技研 防錆・錆取りケミカル 花咲かG タンク・クリーナーそもそもタンクキャップを交換しておけばこんなことにはならなかったのだ。5000円をけちったために、さらなる出費と手間をしょい込んでしまった。貧乏スパイラルだな。悲しすぎる。早くバリオスを手放して、もっと乗りやすくて安心できるGSR250にでも買い替えたいものだ。

September 16, 2017

閲覧総数 4787

-

15

「ランクル70」クラッチマスターのオーバーホール

クラッチマスターのリザーブタンクの液量が減っていた。車検時にも少し減っていたので補充したばかり。ちょっとおかしくないか?目視では漏れはまったくないのだが・・・。もしかして、と思い、マスターバッグへの取付ボルトを緩めて隙間を作ってやると、ダラーっと洩れてきた。あー、そうかぁー、マスターからの漏れは外に出ずに、マスターバッグ内にいくのか・・・ということで、オーバーホールだ。マスターとマスターバッグを外す。マスターのオーバーホールだけならマスターバッグを外す必要はない。早めにマスターオーバーホールしてれば、もっと簡単なんだが。たまにはマスター外して点検しないといけないんだね。マスターからの漏れの影響でこんなになっとる。マスターバッグも分解したいところだが、かなり大変そう。負圧が発生しないような状況になれば、、ということにしよう。マスターバッグを外したのは内部に入ってしまったクラッチオイル(ブレーキオイル)を抜くため。シールの隙間からブレーキクリーナーを吹き込んで排出、を繰り返す。完ぺきに排出するのは到底無理なので、まあええか、というところで勘弁しといたる!さて、本題のマスターのオーバーホール。これも大概ボロボロやね。当然、一度も整備されてないであろう。何度も言っていることだが、20年トヨタディーラーで車検を受けていた車。もはや呆れるしかない。リペアキットと交換する。部品として出なかったガスケットを紙ガスケットで作成。こっちはちゃんと出たんだが。清掃交換して、組み直して、エア抜きして完了。シールの劣化が心配だったが、特に使用感は変わらないので、とりあえずは大丈夫そう。マスターバッグにブレーキオイルが入ったのは間違いないので、今後の腐食が心配だなぁ。マスターバッグ自体はもう部品が出ない。シールキットはありそうだが、交換作業は大変そうだし・・。中国には部品ありそうなんだが、最悪それしかないよなぁ。そろそろ出ない部品が増えてきたので、どこまで整備を続けられるのか、暗雲垂れ込めてきたってとこだな。

February 21, 2023

閲覧総数 2690

-

16

ランクルBJ70 タイロッドエンド交換

トゥーランのスタッドレスの交換と同時にランクルもスタッドレスに交換した。去年はバランスを取らずにそのまま乗っていた。中古で手に入れたフロントタイヤは安かったのだが、若干ノコギリ状に磨耗していたりして予想通り60km/h程度でもハンドルが微妙にぶれたりしていた。今年はちゃんとバランスを取ったので大丈夫だぜ!!とご機嫌で交換していたのだが、いつも通りに足回りのチェックをしていると、異様にガタがあるのを発見。なぬ?このガタはもしかして・・・ぐはっ!!右タイロッドに1cmくらいのガタがあるではないか!!そう言えばここしばらくハンドルの据え切りが異様に重かった。タイヤがかなり減ってきているのでそのせいかと思っていたのだが・・・。これはちょっと危険なレベルである。ここが抜けてしまうともう走れなくなる。これで我が家には、安心して走れる車がなくなってしまったことになる。嫁にどちらの車を運転させるか。エンストの危険のあるトゥーランか、タイロッドが壊れるかもしれないランクルか・・・究極の選択である。ランクルがウチに来たときから「ハンドル周りは全交換せんとアカンで!」と言っていたのだが、予算の関係上ほったらかしにしていたのだ。そのツケが今、まわってきてしまった。まあしかし、この場合は修理方法で悩む必要は無い。部品を買って交換するだけだ。この際なので、左右タイロッドにドラッグリンクのエンドも合わせて購入することにする。いつも通りにネットで部品注文したのだが、なんと肝心の右タイロッドエンドが製造中止だというではないか!なぬ?困った。ウチのは初期の70なので、そのようなことになっているのだろう。70シリーズで流用はきくはずだが、部品商では流用情報などは扱っていない。パーツ番号を指定すればそれを売ってくれるが、その番号がわからないのではどうしようもない。フォーラムなどで聞けば誰かが教えてくれるのかも知れないが、検索した程度ではなかなか分かるものではない。ネットで色々探していると、大阪の「リバーサイドガレージ」という四駆ショップで70用エンドセットが14000円(税抜)で販売されているのを見つけた。早速メールで問い合わせると、電話連絡をしますという返事がすぐに来た。で、携帯に電話をもらって、「初期の70でも大丈夫やし、代金を振り込んでくれたらすぐに送るよ」、とのこと。もちろんソッコーで振り込んだのは言うまでもない。ちなみに、リバーサイドガレージの大将はいかにも大阪のおやっさんという感じで、すごく良い人であった。まあ、送料は「う~ん、大体こんくらいとちゃうかな」だし、領収書とかもないし(工場直送だと思われる)、アバウトなところはあるのだが、「代金は今日中に振り込みます」と電話で伝えると、「それやったら、信用するし品物は今日送っとくで!」という神対応。いやいや、大将、そこは入金確認してからの方がいいと思いますよ。オレが悪者だったらどうするんですか・・・。しかし、そのやり取りだけで人柄がわかるよなぁ。そのおかげで、振り込んだ翌日にはエンドセットが届いたので、その次の日は平日だったが仕事が終わってから早速作業を行った。届いたものを見ると、しっかりとJAPANの文字がある。大阪の町工場で作られた逸品である。正直なところ、ebayなんかでワンセット5000円くらいで外国物が売ってるので、そういうものが送られてくるのではないかという懸念もあった。だが、届いたものはしっかりとしたメイドインジャパン。下町ロケットではないが、町工場の確かな技術で作られた品物である。とにかく、交換作業だ。エンドを外すには特殊工具が必要。ダブルハンマーで外せなくも無いが、タイロッドやナックルが変形するのでやめたほうがいい。エンドリムーバーをセットしてボルトをねじ込んでいく。世界の工具を扱うアストロプロダクツとのコラボ販売!【エンジン・足回り】 CLEVER タイロッドエンドリムーバーうまくいくと、これでガキンと外れるのだが、相当締めこんでも外れない場合は、仕方がないのでテンションのかかった状態でエンドをハンマーで一撃するとガキンという音とともにジョイントが外れる。この場合も、直接エンドをぶっ叩くのは厳禁で、当てハンをして叩こう(別のハンマーをエンドにあてがい、そのハンマーを叩く)。(エンドと書いてるが、もちろん叩くのはナックル側を叩く)ジョイントが外れれば、ロックナットを緩めて外す。交換部品が全く同じものなら、シャフトから出ているねじ山の数を覚えてておけば、取り付け時に同じ状態にもどすことでトーの再調整が不要になる。今回のような外品の場合はそれが出来ないので、ねじ山で大まかな位置を合わせて、あとは事前にフロントタイヤの前後の中心間の幅を計っておいてその位置で再調整をした。これは本当に適当な調整法なので、出来ればどこかでトーを計ってもらった方が良いだろう。もっとも今回は装着後の試運転でもハンドル位置はほぼセンターが出ていたので、トーの狂いはほとんど無いと思われる。時間も無いので、今回は本当に駄目な右タイロッドエンドのみとしたが、それだけでもカッチリとしたハンドルになってくれた。譲ってもらった当初から曖昧なハンドル感だと思っていたのだが、正常な状態であればちゃんとハンドル切ったほうへ向くんだなと安心した(笑)。これでなんとか嫁にも運転させられる。実際に運転もさせたが、「前はすごくカーブが怖かったけど、全然大丈夫になってる!」という感想であった。とりあえず一件落着。リバーサイドガレージさん、ありがとう!!

December 14, 2015

閲覧総数 5904

-

17

24V用HIDキットの取り付け

先日車検を受けたディーゼル四駆にHIDを取り付けた。パジェロミニと同じH4なのだが、ボルト数が違うため残念ながら流用は出来ない。(バーナーは使えるという話も聞くが・・・)24V用は値段も高いのかなと思っていたが、ネットで探してみると意外に安値で出ている。よく考えればトラック用品としての需要があるのだ。ということで、楽天の最安値に近い4800円という驚きの値段で購入した。安いものはあまりよくないという話も多いが、以前使っていたものは7800円程度のものだったが、特に不都合なく一年間使えたので、まあダメならしようがないというつもりだ。ヘッドライトのレンズもガラスなので、温度のことも気にする必要が無い。(リレーが写っていないが、リレー付き)(24V用リレー)取り付けは特に難しいところは無い。エンジンルームも広々としているので、外さなければならないものは何もない。配線もバッテリーまでギリギリ届いたので、加工する必要は無かった。バルブの台座の加工精度が悪く、左右ともこの部分が若干広くてライトにはまらなかったので、少しだけニッパーで挟んで狭める必要があった。やすりで削るほうがいいのだが、取りに行くのがめんどくさくて・・・バラストだけボルトで固定したが、他はタイラップで止めているだけ。まあ、十分だろう。右側。スライド式なのでこの程度の出っ張りとなるが、ギリギリでセット可能だった。ウオッシャーを外すとなると少し面倒だったがラッキーだった。左側。配線を固定する前に試験点灯。明るさはピンとこないが、白さはわかる。6000Kだが、若干青白いような気もするが・・・。とりあえず点灯確認できたので、配線を固定。各接続部分はビニールテープで一応防水。要所には防水カプラが使用されているので大丈夫とは思うのだが、念のため。抜け防止という意味もある。二時間弱で取り付け完了。暑いので午前中の日陰があるうちにと思ったが、後半は照りつけられながらの作業だった。早く屋根をつけてガレージ化したい!!ってことで、車が何かもうわかりましたね?そうです、トヨタのランクル70です。BJ70のショートです。っていうか、ショートしかなかったのかな?このあとFRPトップの少し長いボディが出たのだが、うちのはホントのショートボディ。FRPトップのヤツはたまに見かけるのだが、ウチのヤツは最近ではお目にかかったことが無い。四駆好きの人に聞いても、3Bエンジンのショートボディは今では珍しいのではないかということだ。(単に人気が無いだけかもしれないが・・・)まあ、不人気車大いに結構。乗るつもりも無かった車種ではあるが、これも運命だ。がんばって快適装備車に変えていくつもりである(笑)。パワーウィンドウ化とキーレス取り付け、バックカメラとか・・・。まあ、がんばります。

July 12, 2014

閲覧総数 753

-

18

バリオス フロントフォークのオイルシール交換

前からオイルが少しにじんできてるなーと思っていたのだが、最近はほとんどダンピングが効いてないような挙動をしているので、キャブの調子が落ち着いてきたタイミングでシール交換をすることにした。フォークのシールが確か880円でダストシールが720円だったかな?ブッシュやら銅ワッシャーなどを再使用すれば3000円そこそこで修理できるので、(本当はあまりお金を掛けたくないのだが)ただのバネみたいなショックではさすがにフロントが落ち着かないので修理に踏み切ったのだ。フォークシールとダストシール。当然、モノタロウで1割引きの時に購入している。同時にフォークオイルも購入した。スズキ純正のG10だ(一番安いから)。【スズキ純正】フロントフォークオイル G10 1L 【SUZUKI】【コンビニ受取対応商品】バイクをジャッキアップする。車載のパンタジャッキのベースを鉄板で補強しているものを使用。パンタジャッキは横方向の力がかかると倒れてしまうので、足を横に広げている。これでも、横方向はかなりぐらつきがでる。整備を頻繁にする人なら、バイクジャッキを買った方がいいんじゃないだろうか。メンテナンス]【限定クーポン&ポイント10倍】バイク ジャッキ バイクジャッキ バイクリフト バイクスタンド 耐荷重500kg ゴムマット付き 送料無料 新生活 [バイク用 メンテナンススタンド モーターサイクルジャッキ リフトジャッキ メンテナンス]Fタイヤを外す。手前に見えているヘックスボルトを緩めてから。結構固いので、Tハンドルで緩める。スピードメーター側。キャリパー側。この前にFブレーキキャリパーも外す。で、外れた状態。一番上のキャップボルトは外す前に少し緩めておいた方が後が簡単。キャップボルトは24mm。この図は、インナーチューブをハンドルのトップブリッジからは抜いて少し下にずらしてから、その下でクランプしなおしたもの。これでキャップボルトを緩めておく方が楽なので。キャップボルトが緩められたら、フォークを外す。今日はもう眠いのでここまでデス。何書いてるかわからなくなってきたので。おやすみ~

January 21, 2018

閲覧総数 5303

-

19

単管ビードブレーカー(新型)とタイヤの手外し

今回は、再利用するタイヤをホイールから外す作業。処分するタイヤではないので傷が付かないように外さねばならない。前回使用した単管のビード落としは、構造がシンプルでコツさえ掴めばすばやくビードが落とせる優れものだが、タイヤのサイドウォールに与えるダメージが大きいので、再利用するには少し不安がある。ということで、ネットを参考にして作り直したものがこれだ。オーソドックスな構造なので、特筆すべきところはない。自分の場合、ウチに使っていない単管があったので躊躇なく作成しているが、これだけの材料を揃えるとなると5000円では済まないかもしれないので、市販のビードブレーカーを購入した方が安く付くかもしれない。鉄筋が安く手に入るなら自分で作ってしまう手もあるのだが、置いておく場所のことを考えると単管はすぐにばらせるし、屋外放置でも錆の心配が少ないしで、サンデーメカには便利な材料ではある。若干の工夫箇所はビードを押す部分。ネットでこのようにしている人を見つけたので真似させていただいた。コンクリ製の溝蓋の隙間を使って端っこを折り曲げているところもポイント。この部分は色々と工夫している人もいるので、もう少し手間をかけて工夫しても良いかもしれない。とりあえず作業開始。タイヤだけでなく、ホイールもキレイなので傷をつけないように慎重に作業する。が・・・、やはりというか、なかなかスムーズには行かないものだ。力をかけていくと支柱が前方に傾いてきてしまう。取り付けが一点なので、硬く締め付けてもどうしても傾くようだ。短い単管が余っていたので、筋交いを追加する。ちなみに単管は金鋸で切断している。職場から電鋸を借りてくるのを忘れたので、長いのを三分割したのだが、人力はしんどい・・・。これでなんとか力をかけても傾くことはなくなったが、微妙に全体がゆがむ感じになってしまった。特に問題はなかったのだが、多少使いにくい。全体をきっちりと歪みなしに組むことは大事なようだ。前の写真の筋交いのかけ方では簡単に前傾してしまったので、下の写真のように変更した。このあたりは現物合わせだが、改良の余地もある。ビードを落とせるだけの力がかかるのは間違いないのだが、力をかけるポイントにうまく当てるのと、タイヤが動いてしまうとポイントもずれてしまうので、タイヤが動かないようにするのが思ったより難しく、最初は少々てこずった。が、タイヤをタイダウンで単管に固定し、位置調整はタイヤをちょんちょん蹴りながら行うことでなんとかスムーズにビードを落とせるようになった。まあ、結局最初の二本まではトライアンドエラーで結構時間がかかってしまい、二時間程度ロスしてしまったが後半の二本は5分から10分もあれば落とせるようになった。作業が終われば分解して片付ける。めでたく四本ともビードが落ちたので、あとはタイヤを外すだけだが、これは既にコツを会得しているのでスムーズなものだ。タイヤが新しいこともあると思うが一本5分もかからず、四本15分ほどであっさりと外すことができた。ちなみに外す手順はこんな感じ。表はタイヤレバーでささっと。外す側と反対のビードは足できちっと落としておくのがポイント。バイク用のレバーは一つあると便利。とても使いやすいぞ。表が外れたら裏側からレバーを通してひっくり返してテンションマックス。黄色で囲ってる部分をプラハンでぶっ叩いたら外れてくるのでこのくらいになったら手で簡単に引っこ抜ける。次回はトゥーランのホイールにタイヤをはめて、終了だ。バランスはどこに頼むかねぇ。

November 24, 2015

閲覧総数 6117

-

20

サイクルコンピューターの取り付け キャットアイVL810

前から取り付けたいと思っていたサイクルコンピューターをやっと取り付けた。キャットアイのVL810。有線タイプでアマゾンで二番目くらいに安いタイプ。自分の用途では、走行スピードと走行距離がわかればそれでいいので、十分と判断しての購入。ちょっと悩んだのが、自分のはマウンテンでフロントサスがあるので配線の取り回しが大丈夫かということ。あとはフォークとスポークの距離が大丈夫かってことも。でも、街中でサス付きのチャリに有線タイプが着けてあるのを見たことあったので、まあ何とかなるだろうとw。何とかなりました。サイコン1 posted by (C)みすたけ画面がシンプルなので、見やすいかな。走りながら見てると危ないけどw。写真では時計が表示されてるけど、普段は走行距離を表示させてる。ボタンを長押ししないとリセットはされないので、一日の積算距離もちゃんとわかる。総積算距離は別に記録されてあって、それは背面のリセットボタンを押さない限りリセットされないようになってるみたい(電池を外せば全部リセット)。最低限度の使いやすさは確保されてる感じかな。サイコン2 posted by (C)みすたけセンサーは結構下の方じゃないと隙間が空くので、この辺りまで下げる必要がある。配線の長さは十分だった。サイコン3 posted by (C)みすたけ配線がかっこ悪いかなという心配もあったけど、ブレーキのワイヤーに絡ませて降ろしてくればそれほど気にならない。ショックの伸び縮みも全く問題なし。案ずるより産むが易しってやつですね。本体の故障に関しては2年間の保証がつくようだし、なんつっても値段が1300円程度なので、取り合えず使ってみたいという方にはいいかもしれない。走行距離がわかると、なんだか走った!っていう気持ちが強くなりますよ!

October 22, 2011

閲覧総数 980

-

21

人力でホイールからタイヤを外す!!

オークションで購入したワタナベのホイール。いらないタイヤがついてるので、外してポイする予定。当初は知り合いにタイヤチェンジャーを借りてやるつもりだった。でも、12インチくらいなら人力で出来るはず。ということで、やってみた。まず、ビードを落とすのに苦労した。普通はビードブレーカーという道具を使うけど、そんなものはない。鉄骨組んで作ろうかとも考えたけど、そこまでしなくてもなんとかなるだろう・・で、考え付いたのがこの方法。まあ、見たまんまの方法。てこの原理で、角材を足場パイプで押し付ける。てこの支点を探すのに苦労したけど、自宅の基礎の通風孔がちょうどいいサイズでした(笑)。あとは、タイヤレバーで外していく(ツール王国にて740円?だったかな)。リムガードが欲しかったんだけど、見つけられず、結局、自転車の古タイヤを切ったものを使用。なんとか使えたけど、ちゃんとしたものの方が使いやすいのは間違いない。このあと、奥のリムを外すのに手間取ってしまった。少しずつこじっていけばいいんだろうけど、どうやってもリムが傷つきそうになる。で、結局、最初にこじ入れた一箇所だけを思いっきりこじって、あとは強引に腕力でホイールをひっぺがした。今の扁平タイヤでは、到底無理な方法でしょうけど。いやー、なんとか無事外れました。思いのほか苦労したなぁ。一時間はかかったんじゃないかな(爆)。でも、残りの三本は30分もかからずに外せた。コツがわかれば、仕事も速くなるね。外したタイヤは、近所のスタンドで処分してもらうつもりだったけど、子供の遊具にできるんじゃないかと、小学校のグランドを見てて思ったので、何かに利用するつもり。ま、縦に並べて埋めるだけかもしんないけど(馬飛びみたいなヤツね)。なんでも使えるものはリユースしないとね。2020年5月 追記現在のタイヤ交換の様子はこんな感じ↓ランクルのタイヤを手組みする・単管ビード落としの改良地獄再び!人力でタイヤ脱着!「新型polo(AW)にゴルフ4のホイールをはめる」ランクルの夏タイヤ交換(人力交換)

February 10, 2007

閲覧総数 41460

-

22

スクーターを買い替えた「アドレス110」

スクーターを買い替えた。リード100は決して悪いバイクではないと思うのだが、いかんせん、エンストの症状がどうしても収まらない。このままではとても通勤には使えない。もちろん、キャブやオートチョーク、燃料ポンプといった部品をきちんと純正に交換していけばそのうちに直るとは思うのだが、ただ同然の値段で手に入れたバイクにそこまでお金をかけるのもどうかという気持ちの方が大きかった。それから、自分のその他の足であるランクルやバリオスがいつ故障するかわからんようなものばかりなので、一台くらいは安心して運用できるマシンが必要だったということもある。スクーターなら少し無理をすれば新車が買える!で、たまたま知り合いのお店がスズキだったということもあり、必然的にアドレス110に決めたということである。二種原付125ccクラスの中では最も安い車種でもあるのはラッキーだったのかな?通勤がメインと思って購入したのだが、職場の駐輪場がかなりガチャガチャなので、いきなり傷物にされると悲しすぎるのでまだ通勤には使っていないのだ。少し乗り回してからにするつもりである。先週の休みに、早朝プチツーリングに行ってみた。葛川である。川沿いにとても走りやすいワインディングが延々と続いているので、慣らし運転にはぴったりの道である。ちょっと寒かったけど。びわ湖大橋取り付け道路から途中を経て山道のクネクネ道路を登っていくとトンネルがいくつかあるのだが、一発目のトンネルが非常に暗くてびっくりした。前が何も見えないような状態で、スクーターのライトはあまり明るくないとはわかっていたのだが、想像を遥かに超える暗さだった。そこでちょっとビビッてスピードを緩めたのだが、ふと気が付くとクネクネ道路で置き去りにしてきたはずの軽自動車が急接近してきており、背後にべた付けされて煽られていた。いやいや、これはあぶねーだろ!トンネル内は狭いので、端によって抜かせようにも道路の状況が良く見えないので端にも寄れず、しばらくチキンラン状態だった。出口が見えてきたあたりで強引に抜き去られてしまったのだが、ちょっと肝を冷やした一幕であった。いやいや、ほんまに危険やで、アホかお前は。登りのクネクネではお前遅かったやん?別に俺は抜きもしてない、最初から前走ってて普通に置き去りにしてただけやん?しかも慣らし運転中やし60km/h以上は出してないぞ。トンネルは直線やし、車はライトも明るいし、その気になったら90km/hとか出せるのはわかる。わかるけど、あぶないっちゅーねん!!あとでよく考えたら、ヘルメットのシールドがスモークだったので余計に暗かったのね。今度行くときはクリアのシールドのメットにしよう。そうそう、肝心のアドレスの乗り味だが、コーナーでは抜群の安定性だ。10インチのスクーターに比べると別次元と言ってもいい。下手くその自分でも自然にバンクさせられるし、普通のバイクに近い感覚である。10インチだとどうしても急激に切れ込んでいくポイントがあるので、自分でハンドルをステアするような運転になるのだが、14インチの恩恵だと思うが、ほんとにコーナーは回りやすい。安心感が違うね。今回は慣らし中でフルスロットル出来ないため、立ち上がりが今一つ不安定だったのだが、フルスロットルが可能であればさらに安定したコーナーリングが出来ると思う。アクセルだけでひらりひらりという感じだろう。ただ、現状、サスが硬い。特にフロントは跳ねるような挙動なので、カーブによくある段々では飛び跳ねる感じがあり、突っ込めない。先のトンネルでも、道路が荒れていて跳ねるような走りになり正直怖かった。とてもスピードを出そうという気にはなれない。この辺りはコストの問題なのか、距離をこなせばこなれてくるのか、もう少し乗ってみないとわからないところだ。まあしかし、非常に快調に走ることが出来た。ここはホントに大津市なのか?ちょいツーなので、朽木の手前あたりで折り返して帰宅。家族はまだ寝ている時間であったが、往復70kmくらい、1時間半ほどの運転であった。腰に来なければ、若狭くらいまでなら余裕で行けそうかな?夏にチャレンジしても面白いかもしれないなぁ。

May 27, 2017

閲覧総数 2602

-

23

ガソリン携行缶のコーティング

水入りガソリンを保管してしまったために錆びてしまったガソリン携行缶をコーティングする。この部分に水が溜まっていたと思われる。これ以外にも底の周辺が錆びている。このタンクは底の全周を溶接して作られているのだが、どうしてもその部分が錆に対して弱くなってしまうようだ。そういえば、よくある携行缶はモナカみたいに真ん中部分で継いで作られているが、錆対策、漏れ対策なのかもしれない。車のガソリンタンクもそうだ。とりあえず、以前使用した錆取り剤で錆を取る。さすがに効きは弱くなっているようだが、1時間も入れておくとあらかたの錆はとれた。そのあと、気休めだが亜鉛を漬け込んだラストリムーバーを投入して1時間ほどおいてから排出して、アルカリ溶液で中和する。KURE ラストリムーバー 420ml (1個) 品番:NO1028次はこれを使ってみようかなぁ・・・。AZ MOrs-001 バイク用 燃料 タンククリーナー 中性 1L タンク錆取り/さび落とし/錆取り/さび取り/サビ取り/錆落とし/サビ落とし/さび落し/サビ落し/錆落し/タンクさび取り/タンク錆落とし/タンクサビ取り/タンクサビトリアルカリウォッシュ50g お試し98円♪ セスキ炭酸ソーダ 4個まで【メール便OK!】 地の塩社1176濃度は適当。粉をぶち込んで、水を数リットル入れてシェイク。そのあとマイペットで洗浄してさらに水洗い。今回は割と洗浄を丁寧にした。缶が小さいので楽なのもある。ドライヤーも使って強制乾燥させたあとに、今回はコーティングの前に錆転換剤を使ってみる。これだ。10数年前に購入したものを発見したので、使ってみた。赤錆を黒錆に転換させるというものだ。いまでも売っているものだが、効果は微妙?雨風の当たらないところならそこそこ効くかもしれないが、露天ではイマイチだった。軽トラの荷台に使用したのだが、1週間くらいしか効かなかったような記憶がある。三彩化工 レノバスプレー エポキシ樹脂サビ転換剤 300mlとにかく吹きまくる。あらかた吹けたら乾燥させる。自然乾燥で、2週間くらい放置しておいた。で、どうなったかと言うと・・・。錆びてるやんw。普通に錆びてるやんww。黒錆に転換されている・・・わけではなさそうだ。ま、気にせずコーティング作業に入る(爆)。エスコだし、大丈夫だろう。エスコを使用する。今回は100g程度にしておく。前回、大量に作りすぎて半分くらい廃棄したので、少な目にした。タンク内に回りやすいようにシンナーで希釈。かなり軟らかめにしたつもり。投入。かなり軟らかくしたつもりだったが、それでもなかなか回って行かない。まあ、ちょうどいいくらいだったかも?元々、底から三分の一程度が錆びていたので、その部分だけコーティングするつもりだったのだが、量的にはちょうどよいくらいだった。日光に当てて乾燥。こういう感じだ。このまま2週間くらい放置する予定。ガソリンを入れるのはまだ先だなぁ。【在庫有】キタコ(KITACO) タンクシーラー 230ml (969-0702003)次回はこういうのを使おうと思っている。エスコも古いので、ちょっと不安があるのだ。お金があればねぇ。

March 18, 2018

閲覧総数 6330

-

24

ドライブシャフトブーツが・・・

下回りの点検をしてて、前から気にはなっていたんだけど、DSブーツが破れてました。正確には「破れ」ではなくて、「削れ」なんだけどね、アクティの場合。リヤを駆動しているシャフトブーツなんで、FFの場合のようにアウトボード側ではなく、インボード側のブーツの山同士が走行中に接触してしまって削れてしまう。そのうち、削れ過ぎちゃうとそこからグリスが漏れるというわけ。で、うちのアクティもグリスが漏れてる状態だった。購入したときには削れはあっても漏れはなかったので、漏れ出したのはごく最近だろう。ま、普通はブーツの交換をするところ。しかし、なんとか出費を抑えたい。まあ、出費といってもブーツ代くらいしれてるけど、やってる暇が無いので…。ということで、以前、某OT誌にて見かけた方法を試してみた。用意するものは、自己融着テープとビニールテープ。方法は簡単。ブーツの削れている部分をパーツクリーナーできれいに洗浄して、そこに融着テープをまきつけて、その上からビニールテープをまく。それだけ(笑)。本当にこんなのでなんとかなるのだろうか?でも、なんとなくしっくりきてる感じ。で、現在数10kmを走行しているが、漏れは見当たらない。うまく、一体化してる感じだ。このまま様子を見てみるつもり。OT誌の記事では、これで車検に通ってしまったらしいので、いけるところまでいってみたい(爆)。

May 23, 2007

閲覧総数 1916

-

25

ランクル70 タイロッドエンド、ドラッグリンクエンド交換

前に右のタイロッドエンドを交換したが、そのときにエンドのセットを購入したので(というかセット販売だった)そろそろ車検だし、全部交換することにした。フロントを上げる。この作業だけでも結構手間だ。汚いなー。これが長年トヨタで車検受けてきた車だぜ?信じられないね。とりあえずタイロッドとドラッグリンクを外してしまう。エンドリムーバーでガンガン外す。今回一番手間取ったのは、ドラッグリンクとステダンが勘合しているところ。固いのもあるが、うまくリムーバーがはまってくれなかったのもあるかと思う。ステダンは再使用するので、ラバーを破らないようにと手加減すると手間がかかる。そのうち「どーでもえーわ!!」と思い切りやると、「ガキン!!」と外れる。そんなものか。全部外して、ばらしていく。エンドが固着してそうだったが、こんな感じでネジ穴を広げるとサクサク回るようになる。あまりいいやり方ではないかもしれないが・・・。スピード重視だ。今回はマニュアルに書いてある通りの長さにしてから車に組み付けた。・・・のだが、どう考えてもおそろしくトーイン状態になっていた。簡易的にタイヤの中心間の距離を前後で測って比べただけだが、1cmくらいの差がでた。まあ、タイロッドもリレーロッドも組んでる時点で元の長さと全く違っていたので、こうなるとは思っていたのだが。とりあえず、簡易的にタイヤ前後の中心間距離を大まかに合わせる程度で組んでおいた。組み付け後の写真撮るの忘れたな。まあいいか。試運転の状況は、普通なのだが、なんとなく変な違和感というか、奇妙な感覚だ。左のタイヤの外側がかなり偏磨耗してきていたので溝の残っているスペアタイヤと交換したこともあるかもしれない。ステアリングのセンターも10時くらいの位置に来てしまったし、リレーロッドの調整もせねば。この程度の整備で車がメチャおかしくなることはないと頭ではわかっているのだが、なんとなく最近はランクルが全く信用できないのでビビリながらの運転だ。最終的にサイドスリップは調製せねばならないので、仕方がないのでアマゾンで簡易サイドスリップテスターを注文した。これからショックやリーフなど整備することもあるだろうし、一つあれば何かと約にたってくれるだろうと己に言い聞かせておく。うーん、こんなものを買うならバリオスのショックが欲しいぞ!!

May 29, 2016

閲覧総数 6368

-

26

ランクルのタイヤを手組みする・単管ビード落としの改良

ランクルのフロントタイヤの偏磨耗がひどい。外側ばかり磨耗していくので、タイヤの断面が台形になってしまっている。おそらく、ハンドリングにも相当影響を与えているはずだ。新しいものに交換するのが正しいやり方なのだろうが、ここは実験的にタイヤをひっくり返して使ってみることにする。内外を入れ換えるということだ。もちろんそのためには、一度ホイールから外さなければならない。個人的には、タイヤを外す時の一番の難関はビード落としだと思っている。コレだけは人力ではどうにもならないものなので、ビードブレーカーが必須となる。去年、トゥーランのスタッドレスをはめる時に単管で作成したものがあるので、それを使用して早速作業をしてみた。こんな感じのやつだ。↓https://plaza.rakuten.co.jp/misutake99/diary/201511240000/・・・が、まったく歯が立たない。思い切り力をかけていくとクランプの部分がグネグネと変形して力が逃げてしまい、自作のビード落しは見るも無残な姿になってしまうのだ。一時間半ほど悪戦苦闘したのち、とりあえずその日はあきらめた。自分の取り柄として一つ挙げるならば、このような場合、一旦嫌になって投げ出すのだが、一日たつと頭が冷えて改善策を考え出すということだ(もしかすると取り柄ではなく駄目なところかもしれないが)。で、コレなら行けるのでは?ということを思いつくとやらずにはおれないのだ。今回も、「こんな車はもうやめじゃ!!」と思いつつ、チラチラとネットを見ているうちにコレダ!というものを考え付いた。それで作り直したものがこれである。ビードを落とす部分を簡略化してみたのだ。落とし棒が柱に近づくことによって梃子の比率が高くなり、より大きな力が加えられることになる。シンプルになった分、単管が余ったので、柱の部分をきっちりと補強、力がかかっても前傾しないようにかすがいを入れた。これでチャレンジしてみると、行けそうな雰囲気だがもう一つ力が足りない感じ。余りの単管を1メートルほど継ぎ足してハンドル部を延長してチャレンジしてみると、「バコ!」っとビードが落ちてくれた!!やったぜ!!パイプの延長は効くなぁ。たった1メートルでも、梃子の比率的には自分の体重の3倍くらいの重量がプラスされる勘定だろうか。そりゃビードも落ちるなw。今回思ったのだが、ネットでの自作モノを見ていると、市販品の構造に倣おうとして自分がやったように落とし棒の部分を複雑な構造にしているものが多い。だが、やってみるとわかるのだが、むしろシンプルに棒のみにした方が力が逃げずに一点に集中するようだ。ずれてしまうように思えるのだが、これが意外とずれないのである。部品点数も少なくなるし、構造的には今回改良したような形がオススメである(普通車のタイヤなら補強も必要ないだろう)。もっとも、この形もネット上の他人さまのモノを真似させてもらったのであるが・・・。インターネット様さまである。ビードさえ落ちてしまえばこっちのものだ。タイヤレバーでちゃっちゃとタイヤを外す。内側ビードをホイールから外すのは相変わらず大変だが、長めのタイヤレバーとプラハンを使って、前回、トゥーランのタイヤを外す時に会得した方法を使うとなんなく外れてくれた。そして、内外を変えてまたはめなおす。はめるのは慣れたもので、あっという間に完了だ。空気を充填していくとうまくビードもはまってくれて、チューブを使うまでも無く完了。空気圧を調整して作業終了だ。もう夕方になってしまったので、車に装着するのは後日にしよう(スペアタイヤで作業をしていたのだ)。これで車検も通ってくれたらいいのであるが・・・。

April 20, 2017

閲覧総数 3845

-

27

GSR250 GIVIスクリーンの小修理

キースイッチの修理を行った時にスクリーンを外したのだが、作業後に取り付けたところどうにもゆがんだ感じにしか取り付けが出来なかった。原因は取り付けステーのクランプ(ハンドルに固定する部分)が左右で違うからである。中古で購入した時に右側にしかクランプが付属していなかったので、左は汎用のハンドルクランプを使用したのだ。当然取り付け位置が左右で微妙に変わるため、うまく調整しないとバランスが悪くなってしまう。この調整がめんどくさいので、汎用クランプは二個セットのものを購入していたので、今回、右側も汎用に変更することにした。左右で位置が違うのでどうやってもゆがむのだ。純正のクランプ。クランプ自体の径は通常のハンドルより随分と太い。多分、本来はゴムか樹脂のパッキンが付いているのだろう。無理やりゴム片をかませて取り付けていたので、ちゃっちゃと交換してしまおう。何故前回そのままにしていたかというと、汎用のクランプのネジ径がM10のピッチ1.25という変則的なものだったからだ。手持ちのネジが一本しかなかったので、やむなく片側だけ使用していた。その後、モノタロウでM10ネジを購入しておいたのだ。純正の部品を加工して使用する。このままではM10ネジが通らないのでドリルで穴を拡大するのだ。長めのネジを購入していたので適度な長さに切断してあるが、切断部がそのままではねじ込みがしにくいのでヤスリでテーパー状にしてダイスを通しておく。以前のランクルの作業で、潰れたねじ山の修正に苦労したのでタップダイスセットを購入しておいた。モノタロウのセールで3500円くらいだったと思う。ほんとにネジを作ったりねじ山を切ったりするには心もとない精度だと思うが、修正程度なら十分な仕事をしてくれる。あるの無いのとでは雲泥の差だからなぁ。アストロ 40PC タングステン タップダイスセット【タップセット ダイスセット】【ネジ切り タップ立て ダイス切り なめたネジ修復】【アストロプロダクツ】こんな感じで取り付けられる。ちょっとネジを切り詰めすぎたかな(汗)。長すぎるよりはいいか。取り付け完了。部品が揃ったので取り付け調整も格段に楽だ。スクリーンがあるとやっぱ楽だし、若干雰囲気も変わるので、着けて良かったなぁと思う。ハンドル周りは随分とうるさくなるのだが・・・。

November 1, 2019

閲覧総数 2955

-

28

アドレス110のオイル交換

ようやっと1000km近く走行をしたので、オイル交換をした。あんまり走っていないので、ずいぶんと時間がかかってしまったなぁ。オイルはバリオスに使用した残りを使う。AZ MEO-012 バイク用 4Tエンジンオイル10W-40 SL/MA2 4L (FULLY SYNTHETIC/全合成/化学合成油)4サイクルエンジンオイル/4ストオイルアドレスはエンジンのみの潤滑なので、バイク用である必要はないのだが、余っているものなので・・・。バリオスのオイル交換は2Ⅼ以上必要なので、二回分には少し足りないのだ。車体の真下にドレンボルトがある。17mmのボルトだ。よくあるワッシャータイプのパッキンではなく、Оリングを使用している。よくわからないかもしれないが、写真に写っている。張り付いてボディに残っているのだ。なぜОリングなのかはわからないが、過大トルクでオイルパンの雌ネジを壊してしまうケースが多いのだろうか?基本、このОリングは交換推奨のようだが、もちろん再使用する。硬くなって来たら交換しよう。サイズを測っておくのを忘れた。純正は値段が高いだろうから汎用のОリングをモノタロウあたりで買っておきたかったのに!オイルの量は650mlらしい。写真はないが、普通のオイルジョッキで入れたが、注ぎ口が小さいので、慎重に入れないとこぼれてしまう。小さ目のジョッキを探しておいた方がいいのかもしれない。100均で使えそうなものが売ってないかな?そうそう、もちろんオイルを入れる前にドレンボルトは装着しておく。いつものワッシャータイプなら、手加減でワッシャーのつぶれ具合を確認しながら絞め込むのだが、今回はОリングということもあってちゃんとトルク管理をしておく。トルクレンチだ。ちゃんと持っているぞw。ランクルのクラッチを交換した時に購入したのだ。バイクの整備にも使うことを考えて3/8インチのヘッドのものを購入している。今回は17mmなので、意外とソケットが見つからず探してしまった。3/8の17mmってそんなに持って無かったかな?スナップオンしか見つからなかったw。【送料無料】SK11 トルクレンチ 3/8インチ ETR3-110 [自転車 ロードバイク タイヤ交換 工具 自動車]既定のトルクは35NM。このレンチは最近のものなので、ちゃんとニュートン表記だ。グリップ一周で14目盛りある。写真でわかるが、二段階で63から35なので、一段14NMとなり、一目盛りで1NM調整できる。わかりやすいね。自分が現役の頃はkgmだったのだが・・・まあ、おおよそ十分の一で換算できるので、3.5kgmという感じだな。ドレンゲージでオイル量を確認して、念のためにしばらくアイドリングさせてからもう一度測って終了。冬場は整備する気がなかなか起きないので、短時間で済むオイル交換くらいで精一杯?(苦笑)バイクではないが、ランクルのHIDがとうとう壊れた。点灯したまま、エンジンを止めても消えなくなってしまった。前から時々発生していたのだが、今回は何をしても消灯しなかったので、お役御免にした。もう、ノーマルのハロゲンでいいかなぁ。元々、「暗いから」ではなく消費電力を少なくしたくて交換したので、普段困ることもないしなぁ。3980円で購入したものだから、3年以上使えたし、こんなものか。バルブは生きているし点灯はするので、作業用ライトにでもしてみるかな。知り合いの車屋に捨てるような車のヘッドライトがないだろうか?超明るいライトができそうだw。LEDバルブも安いけどね。3000円くらいで売ってる。耐久性に不安があるのだが・・・。ちょっと考えよう。

February 18, 2018

閲覧総数 14910

-

29

ランクル70 ミッション、デフオイル交換

ディーラーで車検を受けてた割には整備がされてなさそうなウチのランクル。三速の入りが悪かったり、一速に入らない時があったりするので、とりあえずオイル交換しておく。オイルはとりあえずマルチグレードの手頃な値段のものをチョイス。モノタロウで20L缶を購入。P1070191 posted by (C)みすたけフラッシングの代わりというか、とりあえずってところ。JXTGエネルギー ギヤオイルギヤグランド GL-5 80W-90 20L/缶 大型車向け ミッション・デフ兼用油 宅配便利用=沖縄県の全域各都道府県離島は別途送料1缶ごと800円必要となりますP1070193 posted by (C)みすたけミッションオイルはアンダーガードを外して行う。思ったよりもオイルの量が多い。5~6Lくらいは出てる感じ。P1070192 posted by (C)みすたけ鉄粉もそれなり。出てきたオイルは一見きれいに見えたのだが・・・。P1070199 posted by (C)みすたけこの状態。オイル自体もメタリックな感じだ。P1070196 posted by (C)みすたけオイルの注入は新兵器を同時購入。ペール缶用のオイルポンプ。これはとてもオススメ。シリンダー式のサクションガンも持っているのだが、けっこうオイルが垂れるのである。商品にもよると思うが、根本からだらだら漏れてくるような状態になるので手はもちろん、地面もオイルまみれになるので、ちょっと使いづらかった。これはとてもスムーズに使えるし、ペール缶に直で装着できるし4L缶にも対応している。基本、金属キャップの缶にしか対応していないが、使おうと思えばどんな容器にも対応できる。それこそバケツからでも吸える。値段は2300円程度なので、買って損はないと思う。ペール缶ポンプ STRAIGHT/36-771 (STRAIGHT/ストレート)次はフロントのデフオイル。しかし、ドレンボルトが異様に堅い。ばかめ、俺にこの手を使わせるとは・・・。P1070200 posted by (C)みすたけこれで緩まないボルトはないのだ!!良い子はまねしないように。P1070202 posted by (C)みすたけ鉄粉・・・。しかしもっとすごいのはこれ。P1070204 posted by (C)みすたけこっちは注入口のボルトなのだが、なんとワッシャー二枚重ね!!実はドレンにはワッシャーが入ってなかった。それで締めこんでるものだから固かったのだ。おかしいなと思ったのだが、謎はすべて解けた!!ドレンのワッシャーを間違えてこちらにつけてしまったのだろう。なにやっとんねん!!!P1070209 posted by (C)みすたけリヤデフも交換。P1070205 posted by (C)みすたけ鉄粉・・・。そしてここも・・・。P1070207 posted by (C)みすたけこの状態。なにこれ?これはディーラーか?それともスタンドで交換してたのだろうか?ワッシャーくらい交換せーよ!!当然のことながら、今回ワッシャーはすべて交換している。エンジンオイルのドレンのワッシャーと同じサイズが使えるので、助かった。20枚のセットを買っておいて正解だった。モノタロウ 国産車用ドレンパッキンDPM-106 1パック(20個)P1070210 posted by (C)みすたけちなみに、デフオイルはこんな感じ。まあ、距離走るとこうなるだろうが、やっぱりオイル交換はしないとアカンな。トランスファーは今回交換していないが、もう少し固めのオイルの方がいいようなので、別途購入して交換する予定。まあ、自分はほとんど四駆にはしないのだが。この程度の作業でも半日かかってしまう。工具の出し入れに時間がかかるのが痛いな。せっかく新築したのに、そういうところは全く考えさせてもらえなかったし・・・。内装にウン百万かけるくらいなら、全ての作業工具を入れられる倉庫併設とかたいした金額じゃないんだが。こんな手間のかかる車に乗るとは考えてなかったからな・・・。深く考えると悲しくなるので、考えないようにしよう。駐車スペースを確保できただけでも良しとしなければ!ではまた。

October 11, 2014

閲覧総数 24456

-

30

リード100 キャブレター清掃

朝イチの始動時にエンストする症状だが、燃料ポンプの交換では治らなかった。残念。とにかく、一つずつ原因を潰していくしかないので、一番めんどくさそうなキャブの清掃からすることにする。一見、簡単そうに見えるが、エアクリーナーボックスへのジョイント部など何やら複雑な作りになっていて、とてもやりにくい。ホットエアーを取り入れたり、色々と考えているのだろうが、複雑なことをやりすぎて謎のエンストが起こってしまうようでは本末転倒だ。何とか外れたので、フロート室を開けて掃除をする。予想はしていたがきれいなものだ。つい最近にキャブの清掃をしたと聞いていたので、おそらく問題はないだろうと思っていたのだが、一応、自分の目で確かめておきたかった。ジェットや各燃料通路も詰まっているような様子はない。ボディがオイルでコテコテだったので、きれいにしておく。これだけでも気持ちが良くなるので、まあいいか。組み付けるのがまた一苦労だが、組む順番を良く考えてやればなんてことはない。あまり意味はなかったが、キャブは問題無しということで、他の原因を探そう。オートチョークが怪しそうなのだが・・・。

July 17, 2016

閲覧総数 8452

-

31

リード100サービスキャンペーンの謎・・・

リード100のエンストで難儀をしているわけなのだが、●一日以上放置した時に発生し、朝、始動してしまえばその日は何の問題もない。●始動してしばらくアイドリングしてから発生する。それまでは普通に回転も上がる。●いきなりストンと止まる。直後にプラグを確認した限りではどうも燃料が足りないようだ。●再始動が若干難しい。キックではまずかからない。セルを連続して3~5秒回せば初爆が始まり、何度か繰り返すとエンジンがかかったりする。何もせずに3分ほど放置するとあっさりかかり、普通に走り出すこともある。●一旦走り出せば全く問題ない。こんな感じなのだ。正直、排ガス関連の仕組みが良くわからないので、原因を絞り込むのが非常に難しい。ウチは山手にあり出勤時は家を出てしばらく下り道なのだが、朝エンジンをかけてすぐに走り出し、信号に引っかかりさえしなければエンストはまず起きないのだ。つまり、エンジンかけてすぐ走り出し、アクセルを吹かさずにハーフスロットルくらいでゆっくりと1kmほど走れば、エンストポイントをやり過ごすことが出来るということだ。途中でストールしかける感じはあるのだが、スロットルを戻さずに惰性で走ればすぐにエンジン回転が戻りだし、そこさえ乗り切ればフルスロットル可能になるという按配。燃料が足りていないとすればチョークの増量が効いている間は問題ないが、チョークが切れた後、メインからの燃料がおっつかないということだろうか。エンストポイントさえ乗り切ればフルスロットルできるので、メインが足りないということは無いと思うが、スローからメインに変わる部分だけと考えるとスローが薄いのかも?確かに暖気前はアイドリングも少し低めだが、暖気が終わるとむしろ高いくらいになる。コレはどういうことだろう?暖気前は圧縮が低く、失火が多いってことだろうか?まだ走行18000km程度だが、そんなものでリングやシリンダーが磨耗するものなのか?うーん、よくわからん。どれも正解っぽいし違うっぽくもある。考えていても埒が明かないので出来ることからやっていこう。ネット情報で、ディオとかはチェックバルブが無かったり不良だったりで放置中に燃料がタンクへ戻ってしまい、始動困難になることが多かったとあったので、リードでもあるかもしれないと思い、チェックバルブを点検してみることにする。ということで、早速メットインを外してチェックバルブを探してみるが・・・無いぞ。思っていた場所にない。チェックバルブと思っていたものは単にホースを固定している部分だった。慌てて、ネットの画像で確認してみると、リード100の場合は一目瞭然、燃料ポンプのすぐ隣だった。ええっ!!付いてへんやん!?なぜだ?この車両はサービスキャンペーン対象車なのだが、手に入れてすぐにホンダに確認して完了しているとの返事をもらっている。ネットで確認する限りではサービスキャンペーンの交換部品の一つにチェックバルブもあるのだから、作業しているならばチェックバルブが付いていなければならないはずだが・・・。本来なら、このポンプのすぐ横、U字のホースに取り付けされているはずなのだ。うかつだった。チェックバルブの場所を勘違いしていたので、他の部品も確認をしていない。そう思って見てみると、コイルもCDIもレジスターも古いままだ。これはどういうことだ?コイルは大きなものがブラケット新設して付くはず。レジスターも古いままだ。車体によって交換する部品が違うのだろうか?チョークニードルが段付きされているものはサービスキャンペーンで交換されたものという認識だったので、全く疑っていなかった。詳しいことをサービスセンターに聞いてみないといかんなぁ。

July 28, 2016

閲覧総数 4193

-

32

バリオス、オーバーフロー修理、バルブシート交換!

オーバーフローで燃料漏れをおこしたバリオス。アマゾンで購入した汎用フロートバルブに交換しただけでは直らなかったので、思い切って純正部品を購入した。フロートバルブセットだ。当然、一番の分だけだ。税込み4800円ほどする。高いなぁ・・・。とりあえず、バルブシートを取り外さなければ。このためにわざわざ工具を購入した。ネジザウルスだ。バルブシートをつかんで引き抜くのに具合がいいということで、購入したのだが・・・抜けん!!ガリガリに削れるほどやってもびくともしない。ついにはこんなことも・・・。でも抜けない。どないすんねん!!中古のキャブをオクで落とさねばならんのか?それとも、ドリルで破壊するか?エキストラクターで抜けないだろうか?と、そのとき閃いた。タップをたててボルトをねじ込んでやろう。M6ボルトがジャストフィット!しかし、この状態でボルトをペンチでグイグイやってもびくともせん!!ボルトがしなるくらい力をかけてもだめ。ちょっと考えて、ボルトをプライヤーで咥えてやって、プライヤーをハンマーでどつく!スライドハンマーの要領ですな。二回ほど打撃を加えると、スポーーン!と抜けた。あまりにもスコン!!という感じだったのでキャブボディがもげたかとびっくりしたぞw。ガビガビやね。ひどいもんだ。他の気筒もこんなんやろか?見た目は少しマシなのだが・・・。綿棒にコンパウンドでも歯が立たない汚れなので、割りピンにボンスター巻きつけてドリルに咥えてガシガシに磨いてやった。あんまり良くないことだろうが、仕方がない。少しはマシか。ピカピカのサラピンのバルブシート。頼んまっせ!サブタンクでテストする。多少、トラブルもあったが、最終的に一時間以上漏れ無しだったので組み付けることにする。ジワジワ漏れてくるときは、メインジェットから溢れてくるようだ。この部分からジワ~っと出てくるのだが、さすが新品だけあって大丈夫なようだ。負圧コックの漏れはそのままでいくので、燃料ラインにストップ用のコックを追加する。この部分に、こうだ。安いものも売っていたが、きちんと止まらないものもあるようなので、キジマ製を購入した。数百円ケチったせいでまた漏れたら目も当てられない。タンクも組みつけて燃料入れてコックオンで流してみたが、とりあえずだだ漏れはなさそうだ。エンジンをかけてみたが、普通に始動してくれた。油面をだいぶいじったので心配だったのだが、アイドリングに特に異常はなかった。まあ、完全に滑らかな回転とはいかないが、同調も適当なので仕方がない。ドッドッドッドって感じ?800回転くらいまで上げると、ドロドロドロとなるのだが。暗くなったので、今日はここまで。明日、試運転してみよう。ゴールデンウイークの路上で、燃料ぶちまけるような事態だけは勘弁して欲しいのだが、はてさて。

April 30, 2017

閲覧総数 7417

-

33

GSR250 純正キャリアの取り付け その2

さて、キャリアを取り付けるにはリヤのカウルを外さなければならない。市販のキャリアのほとんどはリヤシートを外してグラブバーを外すだけで取り付けられる。グラブバーを外した部分にねじ止めするだけだからである。純正キャリアはリヤカウル内部にあるネジ穴で後部を固定するので、カウルに穴を開けなければならない。この穴あけ作業のためにカウルを外すのである。まずグラブバーを外す。このネジが相当固い。3/8のラチェットでは緩まなかった。マジか。スライドTレンチで、なんとか緩んだ。これでだめなら、こういうのもあるので・・・ま、バイクのボルトが外せないということはまずないけどね。ちなみに、ウチには3/4インチのラチェットまであるよ~w。外れた。サイドカバーの取り外しは、他のブログなどを参考にしてくださいw。サイドを外すとようやくリヤカウルの取り外しができる。ここでプラスチックのクリップを4か所外すのだが、無理やりに外すとクリップが潰れてしまうので気を付けよう。このクリップは・・中心をへこませてから外すのである。ロックが外れて簡単に外せるようになる。大きなプラスねじもかなり固い。左のネジ穴が少し潰れていた。前所有者がやっちゃったのかな?無理をせずに大ドライバーを使用して慎重に回す。完全につぶれると厄介なので。カウルを外す前にシートロックワイヤーを外しておく。カウルが外れた。キャリアをあてがってみる。ネジ穴の位置はちゃんとあっているようだ。中古キャリアなので、多少のダメージはある。少しだけへこみもあった。若干のゆがみもあるようだが、取り付けに問題はなさそうなので、作業を進める。リヤのボルトを締めると、グラブバー部分の取り付け部が浮いてしまうのだが・・・ワッシャーなどをかますべきか悩んだのだが、ネジを絞めつけていけばキャリアがしなってくれて最後までネジを締めることが出来た。よく考えると、寸分の歪みもなくぴったりと車体とキャリアを作るなんて無理だよな。多少の遊びはあるものだ。フレームの方が丈夫なので、キャリアがしなってついて行ってくれるわけだ。これがリヤ部分のネジ穴。Ⅿ10の1.25ピッチ。ガッチリとホールドできるわけだ。外したリヤカウルに、オークションで仕入れたカウル部分をコンバートする。色が違うが、キャリアで隠れる部分だし、自分的にはそんなに気にならない。ブルーとブラックだしな。上の状態で、ネジ穴部分にマーキングをする。型紙が無い以上、現物で合わせるのだ。けがいた部分に穴を開けていくが、最初に小さな穴を開けてフレームのネジ穴と合っているかを確認する。けがきより若干前に行くと考えたのだが、後ろだったw。そういう修正を行うのも必要。カウルは軟らかいので、ドリルを当てながら後方にずらしていくことで位置の修正は可能だ。31mm程度まで穴を拡大してグロメットを取り付ける。当然のことだが、位置決めが出来た後、穴の拡大はカウルを取り外してから行う。取り付けたままドリルを進めるとネジ穴を潰してしまうので要注意だ。ピッタリ♪ばっちりだ。もはや純正と変わらん仕上がりでは?自画自賛であるw。カウルとサイドカバーを取り付けていく。先ほど外したプラのクリップ。取り付けはこうして中心を引き出しておいてから・・穴に差し込んで、中心をパチンと押し込めばロックされるのだ。取り付けボルトには念のためスレッドコンパウンドを塗布しておく。錆つくと外せなくなりそうだからな。取り付け完了である。特に違和感なし。我ながら、丁寧な仕事したなぁ。バリオスのやっつけ仕事とはえらい違いだ。スマン!これで荷物の積載の心配がなくなった。リヤのボックスの取り付けもオッケーだぜ!!あとはツーリングやキャンプに行くだけだなぁ。(いつ行けるんだろう)

November 12, 2018

閲覧総数 7363

-

34

「ランクル70」 ウォーターポンプの交換

さて、前回サーモパッキンを交換して水漏れに対処できたと思っていたのだが、始動時に異様にベルトが鳴く、始動直後にバッテリーランプがしばらく点灯している、といった明らかにファンベルトが緩んでいる症状が出た。うーむ、水漏れはほとんどないんだが・・・ベルトを確認するとやはりゆるゆる。なんで?一旦ベルトを張りなおして良しとしたのだが、何となく気になって再度緩めてファンプーリーを確認してみると・・・ガタガタじゃん!?ということは、ウォーターポンプがあかんかったのか!!!・・・まあ、そうだよね。あれだけ冷却水が飛び散ってたら普通はウオポンを疑うよね。現実から目を背けていただけだった~ということで、ウオポン交換へ方向転換。アカンものは交換しないとしゃあない。ファンカップリングを外す。ベルトを張っている状態でボルトを緩める。ここでは普通のメガネレンチだが、こういう狭い場所では平メガネが便利。こういうやつ。角度がついていないので、狭いところで使いやすい。片口メガネと比べてもこれだけ違う。長いのと普通のと、二種類用意している。ショートも欲しいんだがなぁ。予算が・・・。長い奴は今回の作業用にモノタロウで購入したもの。あると何かと便利~。TONE M05-1214 超ロング ストレートメガネレンチ 12X14ウオポン付近は漏れ止めでドロドロ。ポンプの下に堆積している。ロアホース部分にもドロドロ。ポンプはボルト五本で取り付けされているだけなので、外すのは比較的簡単。外れた~

March 27, 2022

閲覧総数 2672

-

35

バリオス燃料タンク 錆取りしたら穴が開いた!

タイトル通りだが、以前の作業で錆取りを行ったタンクに穴が開いてしまった。キャブの修理をして(これも色々と紆余曲折があったのだが)、サブタンクを使用してのエンジン始動を行い、なんとかちゃんとアイドリングすることを確認、オーバーフローに関しても大丈夫ではなかろうかという状態であったので、燃料タンクを取り付けることにしたのだ。錆の状態はチョコ錆くらいで、錆防止剤を入れて様子を見ながら運用すればなんとか使用できそうだったので(実際は再度の錆取りとかはめんどくさいからもういいや!ってことだったのだが)、そのまま使用するつもりだったのだ。だが、いざ燃料を入れて始動確認をしようとしたら、燃料がポタポタと漏れてきた。燃料コックの取り付けが甘かったのかと思っていたのだが、タンクを外して確認すると、ピンホールが・・・。ネットでそういうことが良く起きると書いてあるのは知っていたが、まさか自分がそうなるとは・・・。(みなさん、そうおっしゃいますねw)どんだけ錆とんねん!!しゃあないので、ピンホールをふさがねばならない。で、選んだ方法は板金ハンダ。一番安い100wのコテとフラックスを購入。ハンダはウチにあったステンレス用のヤニなしハンダを使用。しばらく忙しくてバイクは放置状態だったが、なんとか時間が出来たので作業にかかる。一か所だと思っていたのだが、突っついていくとやはり顔を出すものだ。四か所もあった。結構な穴だな。またいらん出費が・・・。道具ばかりが増えていく。いずれランクルのリヤフェンダーも板金するつもりなので、と思っておこう。ちょいちょいと作業すれば済むだろうと考えていたが、甘かった。全くハンダがボディに乗ってくれない。完全に熱量が足りていない感じだ。やはり100wでは役不足だったか。でも、150wになると一気に値段が上がるんだよなぁ。そこまでお金出すならデブコンとかでやった方が確実だ。一時間以上悪戦苦闘するも全く歯が立たず。イライラしてくるとタンクをボコボコに潰したくなってくる。バイクも蹴り倒してクズ鉄にしてやろうかという気持ちがフツフツと湧き上がる。そこをなんとか気を落ち着けて・・・。家中のコテを集めて、複数のコテでやってみる。60wと30wのコテ。普通の基板用と、オーディオのスピーカーケーブルやテーブルタップの処理用のやつ。うりゃ!!どうじゃ!!これでもアカン!で、ハンダを変えてみる。配線用のやつ。これでやるとなんとかタンク側に乗ってくれた!こんな感じ。よし、何とかなりそうだ。穴が開くほど錆びてるということは、コック付近は結構な錆があるということなので、念のためにもう一度錆取りをしておくことにした。実はこないだの超大型台風でバイクのカバーが吹き飛んで、雨ざらしになってしまったのであった。で、RS‐R1000をもう一度投入して錆取りを行う。すると、液がポタポタと漏れてくる。見ると、ハンダとタンクの隙間からにじんでいるではないか。脱力~~~。きちんとハンダが鉄板に密着していない模様。なぜだ?っていうかまだ熱が足りないのか?それともヤニ入りハンダが駄目なのだろうか?後から考えたのだが、フラックスがアカンのかなと。購入した奴を見てみるとアルコールが主成分の模様。板金ハンダ用は塩酸だから、ちょっと違う。フラックスなんて全部同じだと思っていた。こっちの方が量も多いしちょっとだけ安かったので買ったのだが・・・。そういうみみっちい考えが駄目なのかね。しゃあないので、今回の作業はここまで。一応、錆取りは行った。溶液も投入しちゃったしね。錆取り剤を排出した後にアルカリ溶液で中和してその後水洗い。アルカリ溶液は以前も使用したセスキ炭酸ソーダをかなり濃く作って使用。水洗いしてから水抜き剤で水分を除去してドライヤーの冷風で乾燥。写真は撮っていないが、うっすらと錆は出た。もう、なんかめんどくさくなってきたなー。ほんと、どうでもいいわって感じ?ガソリン漏れがなくなればそれでいいので、このままエスコでコーティングしよ。10年以上前に購入したものだが、なんとか使えそうだし、どうでもええよ、ホンマに。そろそろ本格的に嫌になってきましたデス。

November 4, 2017

閲覧総数 7959

-

36

MTB修理 リヤショック FOX float

リヤショックの組み立て。ウチにきた時はスカスカで、エアを入れてみても数回ストロークさせると抜ける状態。シールキットの交換をしたいところだが、国内ネットではなかなか見当たらず、あっても暴利な値段。とりあえずばらしてみたが、そんなにダメージは無さそうだったので、グリスアップして組みなおすことにする。分解と言っても外筒を外すだけなので、簡単な作業。各部をクリーニングしてまたはめる(締めこむ)だけだ。バイスが必要だが、このように良くある木工作業テーブルでも十分使える。専用のグリスなどは持ってないのでシリコングリスを使う。ゴムパーツが当たりそうなところとシール部にたっぷりと塗っておく。ちなみに、まえにハブベアリングに「リチウムグリス(シャシグリス)」を使用と書いたが、あれは間違いだった。無知をさらけ出す失態を犯してしまったわけだが、シャシグリスはカルシウム基でリチウムは文字通りリチウム基が成分。大きな違いは耐熱温度で、シャシグリスは概ね100度以上には堪えられないため高速ベアリング等には使用できないようである。今の今まで全く知らなかった・・・。つまり、両者は全くの別物で、ベアリングにシャシグリスを使用した自分はアホということだ。もっとも、自転車用の高級グリスにはカルシウム基のものもあるので、自転車のハブ程度では100度までいかないのかもしれない。カルシウムには親水性があるので一気に劣化することが無く、水の浸入によるベアリング部のグリス切れの心配が少ない・・・と推察している人もいる。ちなみに自分が普段使用しているグリスは上の通り。シャシグリス、モリブデングリス、リチウムグリス、シリコングリスだ。このシュインの修理を始めてからリチウムグリスを新たに購入していたのをすっかり忘れていた。モリブデンをベアリングに使うのはあまりよくないとは聞いていたのだが、見た感じ一緒なシャシグリスとリチウムグリスはどっちも同じと思っていた。シャシグリスはステアリング周りなどに使うので、極圧性が高く、より性能がいいと思い込んでいた。思い込みって怖いものだ。話しを戻そう。ショックをくみ上げるときにショックオイルを入れろとある。専用オイルは当然無いので、昔に使用していたバイク用のフォークオイルを使う。学生時代に購入したものだから2?年前だw。我ながら物持ちがいい。これを数ミリリットル注入し、組み上げて完了。良い感じに動いているように思えるが・・・。ロックアウトレバーに節度感が全く無いので壊れていると思っていたが、それなりにロックアウトも効いているようだ。これでもまだエア漏れしてダンピングも効かない様なら、内部のシャフトにウレタン棒をかまして半リジッド化でもしようと思っている。前後のショックのオーバーホールもどきも終わりに近づいてきたので、そろそろ本体の組み上げも見えてきたような感じかな?

June 1, 2015

閲覧総数 8926

-

37

バリオス キャブ修理 油面調整くん一号の制作

再びオーバーフローしていたバリオスのキャブ。一旦、やる気が激減したのだが、数日たつと気持ちが落ち着き、できることはやってみようという気分になった。こういう所は、自分の良いところなのか悪いところなのか、正直微妙である。バリオスみたいな手のかかるバイクをグズグズと触っているより、すっぱりあきらめて違うバイクに買い替えるという方向にシフトしていれば今頃、もう少しましなバイクで快適なバイクライフを送っていたかもしれないのだ。まあ、いい。本題に入ろう。フロートの高さで油面を調整しているわけだが、どう考えても「フロート高さイコール実油面」にはなっていない。ということで、実油面を測るわけだが、いちいちバイクに装着して図っていたのでは埒があかない。何度か油面調整しなければならないのは確実なわけで、いくら簡単に脱着出来るとはいえ、時間のロスには間違いない。やる気も減退してしまう。そこで、簡単な固定器具を作ることにした。先に使用した、木材で作った置台をきちんとしたベースに固定してやればよいわけだ。言うは簡単だが、下部にホースをつないだり、ドレンのボルトを開け閉めできるようにする必要がある。ある程度図面で考えて、手近にあった鉄材を使えば何とかなりそうだ。で、作ったのがこれ、「油面測定くん一号」だ。足は全て木材だが、上部のベースに平鉄を井の字状に溶接したものを使用している。この部分に大きなスペースを必要とするので、容積を取らずにがっちり固定できるものとして鉄材が最適なのだ。木材だけで作ろうとするとかなり複雑な加工が必要かと思われる。これで油面を測定してみると、案の定、三番だけが異常に高い結果となった。一番↑二番↑三番↑四番↑実際の様子と測定結果がほぼ同じである。三番はメインジェットの出口ギリくらいの油面だ。フロートの劣化かとも思ったが、割れている様子もないし他と同じような感じなので、ここは四番の時と同じくバルブシートのОリングを交換することにした。やることは同じだが、三番のバルブシートを抜き出しОリングを交換。キャブの通路を出来るだけきれいに清掃して組みなおし、油面を測定。今度はばっちり、規定内に収めることが出来た。(ちなみに、すべての気筒でフロートの高さは規定の数値よりも1.5mm程度高く設定して、実油面が規定値に収まっている。やれたキャブではフロートの劣化などで通常よりも油面が高くなる傾向にあるということだろう。)そして、バイクに装着。ようやく、である。この日は無理だったが、別の日に試運転をした。冷間時にもかかわらず、スターターも使わずにエンジンが一発でかかるところに一抹の不安を感じるが、一度オーバーフローさせているためオイルに多少のガソリンが混入している。そのため燃焼室内には常時ある程度のガソリンが滞留しているのであろうということにしておく。しばらくアイドリングさせてから、試運転に出発。あまり遠方に行くと、何かあったときに困るので、最悪自分だけは歩いて帰れるようにバイパスなどには乗らず下道を走る。結果は、なかなか好調である。いつもならエンジンが温まってくると若干アイドリングが少し上がってきて不安定になるのだが、今回は安定したままだ。いい感じに思えるが・・・。そのまま20kmほど走行して帰宅、家の前で少しアイドリングをさせても乱れはない。今まで、停車してエンジンをかけたままサイドスタンドを立てるとアイドリングが変化したのだが、それもない。安定したままだ。ということで、一応、これでキャブの修理は完了としたい。まだ、この後に運転できていないので何とも言えないが、短距離の走行を繰り返していくしかない。若いころならいきなりロングのツーリングとか行ったものだが・・・。チャレンジするだけの気合が出ないなぁ。今回の運転でフロントフォークの抜けが尋常でないことも発覚したので、まだまだ手を入れなければならないところが山盛りである。一番ネックなのはキャリアがないことだ。一応、キャリアを装着できるようにシートフレームあたりに加工をしようという構想はあるのだが、果たしてそこまでやる気力が出るかどうか・・・。こうご期待?

January 1, 2018

閲覧総数 17463

-

38

黒板消しクリーナーの修理

ある日、某ルートから黒板消しクリーナーの修理を依頼された。黒板消しにたまったチョークのかすを、吸引するというアレである。なんでそんなものの修理を依頼されるのかはおいておくとして、基本的に修理代金などはもらわず、極力お金を使わないように修理をしなければならない。実際、この手の修理依頼はちょこちょこあるので、いつものチョークかすの詰まりすぎかと思い軽い気持ちで引き受けた。「かすの吸いが悪い」ということであったが、とりあえず電源スイッチを入れてみたがうんともすんとも言わない。一般的に言うと「吸いが悪い」ではなく「動かない」という状態である。エンドユーザーの主張する機器の状態というものを鵜呑みにすると痛い目を見るという典型的な例だ。とりあえず、ばらしてみる。ヒューズが切れているのはすぐにわかったが、問題はなぜ切れたか、である。完璧に溶断している感じなので、一気に過負荷の状態になったと推測できる。原因はすぐにわかった。吸引するためのファンの動きが異様に重たい。モーターのベアリングに不具合があるのだろう。ファンとモーターは一体化されており、回転部分を取り囲むように金属ケースで覆われ、ブロアのようにされている。ご丁寧に金属の一部が点付け溶接され、分解できないようになっている。が、そこを分解してしまうのもお約束だ。マイナスでこじると、溶接部分は簡単に外れた。ケースが一部変形したが、回転するところではないのでバランスへの影響はないだろう。悪くなっていたのはフロントのベアリング。フィルターを水洗いした際の乾燥が不十分の状態での使用を繰り返したために、錆びてしまったようだ。ごりごりの状態である。この時点で、ベアリングの交換をしたほうがよいという報告をしたが、先方からはなんとか給油で対処してくれとの返事。一度錆びてしまったベアリングに給油したところで、元に戻るわけはないのだが、どうも最近の一般人は錆びた物でも「CRC-556」を一噴きするともとに戻ると勘違いしている節がある。まあ、また壊れたところで自分は痛くもかゆくもないので、再度壊れるのは時間の問題であることと、運転時にベアリングの音がすごいということだけ言っておいた。ベアリング自体はNSKの汎用のもののようだ。交換するにはプーラーを必要とするが専用のベアリングプーラーでなくても外せそうである。ベアリングの値段はおそらく何百円のものだろうが、メーカーに修理に出せばファンモーターアッセンの交換料金となるであろう。そうなれば買い換えるほうが早いという結論となり、おそらくこれは廃棄されていたことだろう。給油によるいんちき修理となってしまったが、そういうことを考えれば少しでも延命できたことを素直に喜びたいと思う。正直、錆びたベアリングに給油して、この後どのくらいの使用に耐えうるのかというところにも興味がある。再度、修理にはいってくるようなら、この次はなんとか部品交換のための数百円の出費をお願いして、きちんとした修理をしたいと考えている。

March 13, 2006

閲覧総数 8303

-

39

パジェロミニのキーレス不調とその修理

修理というには微妙だが・・・先日、急にキーレスが効かなくなった。そろそろ電池も切れる頃かと思っていたところだったので、早速交換したのだがうんともすんとも言わない。電池の接触が悪いのかと思って色々とやってみたが同じ。ユニット自体は数年前に交換しているので、まだ比較的新しいものだからユニット不良は考えにくい。これはロックコントロールユニットかーと、ちょっと頭が痛い状態・・・。オークションを見てみると数千円で出品されてはいるが、微妙なところ。とにかくキーレスが使えないと不便なことこの上ない。しばらくネットをさまよって修理事例を探してみるが、社外キーレスへの交換はあるものの、そのものを修理というのはほとんど見つからない。と、ここでキーレスユニットを交換したときのキー登録の方法を書いているblogを発見。キーレスが反応しなくなった時に、再登録をしたら復活したとか!これはやってみる価値有りですな。で、早速実践してみる。OBDカプラーの1番4番を短絡(1番をアースに落とす)。その後、あーしてこーして・・・(一応、セキュリティ上、あまり公開しない方が良いようなので、知りたいかたは自分で検索してください)。一回目は無反応・・・。やっぱりアカンか、と思ったがもう一度トライ!すると、「ガッチャンガチャン!」とロックが反応して、再登録完了!なおったじゃん!ラッキー!なぜ登録内容が飛んでしまったのかは不明だが、再登録でイマイチ反応悪かったキーレスがシャキシャキ反応するようになってくれたのも怪我の功名か。とりあえず、良かった良かった。もうしばらくは働いてもらわないといかんので、がんばってくれよ!

March 3, 2013

閲覧総数 6406

-

40

バイクをGSR250に乗り換えた 早速、純正リアキャリアを取り付けた

とうとうバイクを乗り換えた。まあ、まえからバリオスは駄目だと言ってたので時間の(というか予算の)問題だったのだが。今回、なんと嫁の支援を受けて、なんとかかんとか中古だがGSR250の購入にこぎつけた。2014年式の走行距離7500kmほど。バリオスと比べると新車みたい。バリオスもまだあるのだがw。手に入れてまず行ったのがリアキャリアの取り付けだ。目的がキャンツーなのでこれは必須。車種はGSRに決めていたので、バイクより先にキャリアをオークションで手に入れていた。どのキャリアにするかだが、純正キャリアはリヤカウルの部分にボルト止めによる支えがあるので、市販のものに比べて耐荷重が大きい。これはかなりのポイントだ。ただ、新品は2万円を超えるので少々財布には厳しい。たまたまオークションで出品されていたので、送料込みで12,000円弱だったので即落札。送料無料 スズキ GSR250F キャリア・サポート トップケースキャリア(ブラック)出品されていたものはキャリアのみだったので、ボルトなどは用意しなければならない。当然、リヤカウルに穴を開ける必要もある。ピカピカのマシンにいきなり穴を開けるのには勇気がいる。新品を購入すれば穴あけ用の型紙も付属しているようだが、それもない。ということで、穴を開ける部分のカウルもオークションで1000円で落札。これで安心して穴あけに挑める。色々と調べると、開ける穴の大きさは36mmだという。現物を見てるとちょっと大きすぎる気もする。で、穴の部分にはグロメットで防水処理もするようだ。そりゃそうか。ということで、これも色々と探してこれを購入。ELPA(エルパ):ゴムブッシング GB-31Hエルパの31mmのグロメット。中心部分を全てくり抜くと、ちょうどキャリアのステーがすっぽりとはまる。純正みたいやん!?穴を開けるためにドリルも購入。ステップドリル 3本セット チタンコーティング HSS鋼 穴あけ タケノコ スパイラル 工具 六角軸32mmまで開けられる。購入したグロメットの取り付け穴径は31mmだから、ギリでオッケーだ。あとはボルトだが、これがちょっと特殊なボルト。M10の1.25ピッチ。ホムセンで普通に売ってるM10ボルトは1.5ピッチなのだ。ネットで500円くらいで購入できるのでどうしようかと思ったのだが、あまりお金をかけたくない。そうそう、ボルトといえば・・・整備していた時に色々と出てくるあまりボルトをため込んでいたのだ。探してみるとピッタリのものがあったので、それを使うとバッチであった。1.25ピッチのボルトは足回りの固定ボルトに多用されている。バイクで言うと、キャリパーとかの固定ボルトかな?車屋さんに行けばM10の1.25ピッチで50mmくらいの無いですか?って言えばくれるかもしれないぞ!これで備品が揃ったので取り付け開始だ。作業内容はまた次で・・・。

November 11, 2018

閲覧総数 3056

-

41

GSR250 キースイッチ不良でエンジン始動せず・分解清掃

先日のことだが、さすがにあまりにも乗らないままではイカンという事で、朝ドラで賑わっているであろう信楽にでもプチツーしようと思って出かけたのだった。だが、思ったよりも寒かったのと(寒さをなめて、フリースベスト、ウインドブレーカー、メッシュジャケットの装備で撃沈した)、バイクに若干の不調があったのでちょっとびびって瀬田の洗堰で引き返してきてしまった。歳を取ると思い切りがなくなってしまってイカンね。その不調がキースイッチの接触不良だ。実は少し前から症状は出ていたのだが、あまりにも放置しすぎたせいだろう、ちょっと乗ってやったら直るのでは、と軽く考えていたのだ。だが、先のツーリングでコンビニやチョイ休憩で止まるたんびに症状が出るので、こりゃ本格的に駄目だなと認識。具体的には、●キーオンしてもパネルが点灯しない。●パネルが点灯してもハイビームランプが消灯せず、エンジン始動できずFIランプが点滅。ここまでは、キーをオンにしても燃料ポンプが動いていない。●とどめに、エンジン始動してもクラッチを離すとエンジンが止まることが一度だけあった。こんな感じである。何度かキーオンを繰り返すと始動出来るのでこのまま乗れないことはないが、当然のことながら始動できなくなる可能性も十分あるので、やはり何らかの対策が必要だ。確実なのはキースイッチを交換することだが、1万円弱の値段らしいし、対策品が出るわけではないようなので、2年ほどで同じ症状になるという話もある。これではなぁ、交換は躊躇してしまう。ということで分解清掃することにする。ネットで調べてみると分解清掃を行っている先人がおられて、接点清掃にグリス処理で症状は治まっているとのこと。これは心強い。キースイッチはトップブリッジにねじ止めされていて、どうやら簡単に外せない「ポッキンボルト」で取り付けられているらしい。自分のバイクで確認するとトルクスっぽいネジ頭が見えるのだが、場所が狭くて良く分からない。知り合いのバイク屋さんに聞いてみると、キースイッチ交換の作業工数は0.5hとのこと。「そんなに大変じゃ無さそうやけど?みすたけ君なら簡単やろ!」ということなので、作業に取り掛かることにした。スクリーンから外さなアカンのやな・・・。カバーを外すにはプラスねじを二本外す。ここと、反対側の二本。引っぺがす感じに外す。白いプラの爪がはまっている。結構固いが自分は外すのが二回目なのでちょっと軟らかくなっとるなぁ。メーターパネルを外す。ネジ二本(ヘックスネジ)を外して、カプラーも外しておく。下の方、黒い部分がツメというかゴムの穴にはまり込んでいる部分が二か所あるので、上にヨイショと引き抜く感じで外す。ヘックスネジ二本を外すとヘッドライトユニットが前方に倒れてくる。落っこちないように気を付けよう。ヘッドライトバルブとスモールのカプラを外してユニットを外す。キースイッチにアクセスできるようになったので、下から止められているネジを外せるかやってみたのだが、どうもトルクスが全く噛んでくれない。少し色々と試したが、こりゃ無理のようだ。観念してトップブリッジを外すことにする。まあしかし、よく考えたらネイキッドみたいなもんだから作業は簡単だ。ハンドルを外す。センターのナットを外す。30mmの袋ナットだ。ソケットを使ってゆるめる。ここまで大きいナットだと1/2のレンチでないと厳しい。モンキーでも外せないことはないと思うが、傷がつきそうだし締めるときのトルク加減がわからないだろうからやめた方がいいだろう。外れました。ここまで5分もかからないくらい。ここからが問題だ。接点は裏ぶたを外せばアクセスできるので、この状態にしたらキー自体をトップブリッジから外す必要はない。ちなみにポッキンネジは当たり前だが凸状だった。自分は凹状だと思ってトルクスビットで外そうとしていたのでビットが噛むわけが無かったわけだ。かと言ってトルクスのソケットでも凸部のでっぱりは非常に少ないので外せたかどうかは疑問だなぁ。さてさて、問題はそこではなく裏ぶたのネジである。コイツだ。ワンサイドなべネジである。閉めるときはマイナスドライバーで簡単に締められるが緩めることは出来ない。うーん、ドリルでもんで頭を飛ばすしかないのかなぁ。ちょっとドリルを当てて軽い凹を作ってみたり、ショックドライバーを試してみたりするが、今一つ決め手に欠ける。あまりキツイ打撃を使いたくないからなぁ。とりあえず、ネジ頭を潰してしまった時の小技を試してみる。ホントはポンチを使うのだが、場所が狭いので適当に見繕った精密ドライバーでネジの端っこを緩む方向にコツンコツンと叩いていく(もちろんハンマーで叩くよ)。すると意外なことにすぐに緩んできた。5分ほどで二つともネジが外れた。マイナスドライバーで閉めているネジだからそれほどトルクがかかっていないのだな。一番大変だろうと考えていた部分があっさりとクリアできたのでちょっと拍子抜け。まあでも、ラッキーだった。接点部分が出た。部分的にいかにも接触不良な部分が見受けられる。ウチのGSRは走行も少ないので摩耗しているようなところはない。湿気で酸化被膜が出来てしまっているようだ。先人様にならって、接点磨きと接点グリスをヨドバシで購入しておいた。これらを使って接点を復活させる。綿棒を使って丁寧に磨いてグリスを塗布する。一部分だけ汚れがひどい部分はコンパウンドで磨いた。Sunhayato/サンハヤト ECB-L50 接点ブライト[87023] 接点グリス (JAN:4950344870233)磨いた状態。このあとグリスを塗布した。止めるネジは普通のプラスねじに交換しておく。完了。この後、外した部品を元通りに組み付けて作業完了。キーオン確認してみると、今までは一回目は必ずパネルが不点灯だったが、気持ちよくパッと点灯するようになった。何度か確認したが、全て完璧に点灯。エンジンも始動させたが全く問題なしだった。とりあえずしばらくはこれで問題ないものと思われる。自分はカバーをかけて停めているので、雨の後などは相当湿気がこもっているはずだ。そのため、こういう症状が起きやすいのだと思うが、もう少しなんとか対策できないものか。今までのバイクもそうやって乗ってきたが、こんな症状は一度も起きたことが無い。外国で製造しているものだから、各部品の品質も落ちているのだろうか?使っているグリスの品質が悪いのかもしれないなぁ。追記・令和3年11月20日キースイッチのネジのサイズの質問がありましたので追加しておきます。写真のサイズのネジになります。右側2本は元のネジ、ワンサイドなべネジです。Ⅿ4のピッチ0.7だと思います。長さは10mmですかね。左側はウチにある普通のネジの同サイズのモノ。リングワッシャーかワッシャーがあったほうがいいと思います。ちなみに、現状キースイッチは絶好調です。あまり乗れていないのでカバーかけっぱなしのままですが、エンジンは一発でかかります。ご参考までに。

October 20, 2019

閲覧総数 18789

-

42

「ランクル70」 マフラーフロントパイプの交換

今回はマフラーフロントパイプの交換。以前に排気漏れの応急処置としてガンガムでの補修を行ったのだが、半年くらいでまた漏れてきた。まあ、応急処置なのでそうなると思っていたが、問題なのは部品が出ないことだ。ド初期の70なので、製廃で出ない部品も増えてきた。マフラーもそうだ。フロント、センター、リヤ、全部出ない。出ないものはしょうがないので、なんとか修理するしかないのだが、どうやってするか、耐熱パテ系ではすぐに駄目になるし、そうなるとロウ付けか溶接だが、ロウ付けは前に一度挑戦して撃沈したことがあるし、手持ちの溶接機は強力すぎて母材を溶かす自信しかない。キレイにビードを刻むとなると、スズキッドの半自動の少し良いやつくらいが必要か・・・なんて考えてると何が正解かわからんようになる。あてもなくネットを彷徨っていると、どこぞのショップで70のマフラーを上手に製作しているのを見つけた。どうやったかというと、その70も部品が出なかったのだが、少し年式の新しいモデルのマフラーを一か八か注文してみたらほとんど形が同じだったので、少しだけ切った張ったをして取り付けをしたというものだ。そうか、同じエンジン、シャシーなら取り回しもほとんど同じなわけだ、ということで、3Bエンジンの70で検索をかけてみると、ウチのと同じBJ70の88年~90年のフロントパイプだけが出るようだ!前に調べた時は全部製廃だったはずだが・・・ちなみに、BJ70は84~86、86~88、88~90の3タイプで部品が異なることが多い。部品番号的に下二桁だけが違うことが多く、新しい方が代替品として出てくることもある。今回のマフラーに関しては何度か部品商に問い合わせたことがあるが、新しいものは古いものには適合しないという返事だった。このフロントパイプを頼んでみるか?もし切った張ったが必要なら溶接機を買う必要があるが・・・。一品物マフラーをショップで作るとなると10万円どころでは済まないからなぁ。この先、ボディの板金修理も視野に入れるなら、薄物溶接可能な半自動を買うのもアリか。念のために、エキマニとセンターパイプの部品を調べてみると、84~も88~も同じやん!前と後ろが同じなら、そのまま装着出来るのでは?ということで、えいやっとポチる。17000円也~適合品番のものなら1万円ほどなんだが・・・。さて、届いたものを見てみると・・・ほぼ同じとちゃう?!同じにしか見えんが?コレはもう、交換してみるしかない。ということで、取り外しにかかる。マフラーの交換で大変なのが取り付けのボルトがガンガンに錆びていたり焼きついていたりで、簡単に外せないことだ。まずはここ。センターとの結合部。センターパイプがもう錆さびなので、当然ボルトナットも錆で焼きついている。手前のナットは最悪サンダーで飛ばせばいいので、駄目元でインパクトで緩めてみたが、一瞬でナメてしまった。アホやね。。。奥側はサンダーが届きそうにないので、ここは慎重にいかねば・・・。こういう時は炙るのが定番なので、バーナーで丁寧に炙る。ちょっと赤味が出るまで炙ってから、レンチを当ててえいやっ!っと・・・緩むやん!!マジか!!いやー半信半疑だったが、ほんとに緩むんだな。最初からこうすれば良かった・・・舐めたナットはしゃあないのでサンダーで飛ばす。顔中鉄粉まみれだわ。教訓、焼きついたネジはまず炙るべし!!エキマニ側を外す。ここは錆はほとんどないので、ソケットをきちんとセットすればナメることはないだろう。真っすぐソケットをセットできる上と右はインパクトであっさりと外れた。さすがインパクト。だが、下側1本はマフラーが邪魔でどうしても斜めになる。3/8のユニバーサルを使ってなんとかソケットをセットするが、人力では全く緩む気配がない。一か八かインパクトでやってみるも、ユニバーサル部分の遊びで打撃が逃げてしまい、これも緩む気配なし。うーん、どうする?こういう時はアレだね。3/4のラチェット。おりゃっ!!一発で緩んだぜ!さすがだね。ちなみに、こんなでかいのがなくても今回のナットくらいなら、1/2ラチェットのハンドルを適当な鉄パイプで延長しても緩むと思うぜ。ただし、延長の長さは最大倍くらいにしておいた方が無難。あまり無茶するとラチェットのコマが破損するので気をつけよう。こういう無茶をするようのラチェットは安いドラゴンツールがオススメだ。気兼ねなくどつく、蹴る、パイプで延長する等出来る工具があったほうが何かと便利だよ~。(KTCのラチェットを3倍くらい延長して壊したことがあるアホです)さて、外したものを比べてみよう。ほぼ同じやね!!ラッキー!後ろの部分がフレキパイプになってるので、少し値段が上がっているのかね。遊びが多い分、作業性は上がっているのでありがたい。交換は簡単だ。ボルトナットは純正部品を用意してある。サイズが合えば汎用のボルトナットでも問題は無いだろうが、強度やロックナットなどには注意しておこう。当然ガスケットも交換。純正部品は製廃なので社外品。10個入りしか売ってないので10個ある。。。あと何回かはマフラーの取り外しもすると思うので、このくらいあってもいいかもね。一応、焼きつき防止にスレッドコンパウンドを塗布しておく。せっかく持っているのでこういう時に使わねば。なんとか完了~次はセンターパイプだな。地道に部品照会して、あれば即発注だが、その前に駄目になりそうだ。今回も一ヶ所、排気が漏れてるところを発見したので、タッピングとメタルロックでとりあえず処置しておいた。直近の車検はこれでいけるだろうが、来年はヤバイなぁ。外した古い方はそのまま捨てずに使えそうな分部は取っておく。フランジ部分は作るのめんどくさそうなので、、、切断してコンパクトにする。サンダーで切断したが、新しい砥石を使っているのになかなか切れない。マフラーってこんなに硬いか?焼きが入ってるのか?と思って頑張っていたが、あまりにも切れないので古い方の砥石に交換したら一瞬で切れた。。。左のコ●リオリジナルの刃はめっちゃ切れる。SK11はよく使うブランドなんだが、だいぶ昔に買ったやつなので湿ってダメになったのかな?ということにしておこう。苦行は続くよどこまでも・・・

May 28, 2023

閲覧総数 3853

-

43

マキタのインパクトドライバーのアンビル交換

しばらくぶり~放置~し過ぎ~ホントすいません。問い合わせのコメントを頂いていた方々、申し訳ありませんでした。回答が間に合ってくれればいいのですが。。。さて、本題に戻ろう。インパクトドライバーを新調した。前々から新しいものを買いたいと思っていたのだが、工具類も値段がどんどん上がっており、使えそうなものを買おうと思えば1万円はかかりそう。悩んでいた時にたまたまマキタの18Vバッテリーの中古を手に入れたので、必然的にマキタのインパクトを購入することに決定。これまた色々と考えて、XDT18ZBというUSマキタのインパクトを購入。アメリカ仕様なので、日本とはビットの固定方法が違うのでアメリカ仕様のビットしか固定できないというデメリットがある。だが、同等品である日本仕様のTD157Dは最安値でも1万4千円もするものが8380円で購入できるのだから、当然こっちだろう。TD157D 同等品 インパクトドライバー マキタ ブラシレスモーター 18V MAKITA XDT18ZB 黒 純正品 本体のみ ビットホルダープレゼント アウトレットとはいえ、やはり日本のビットを使いたい。ということで、アンビルの交換を行う。ビットをチャックするアンビルを日本仕様にすれば、日本の製品と同じように使えるのだ。部品番号がわかっているので、ホームセンターで注文。1000円弱の値段だった。先にボディを開ける人もいるが、自分は先にチャックのカバーを外す。cリングを外す。マイナスドライバーで、と思ったがなかなか外せないので・・・これで外した。専用道具は便利。ちっこい鋼球が落ちてくるので注意。プラスネジを外してボデイを割る。ハンマーユニットを外す。モーターからのシャフトを抜くだけで外れる。リヤのカバー?キャップというべきか、ネジ込まれているのでインパクトで外す。フロント側にモンキーを噛ませておいてからインパクトで一気に外す。緩める方向と締める方向がちゃんと表示されているので、間違えないように。内部を外すと、画像にはまだボディにはまってるけど、アンビルを抜くことが出来る。形は全く同じだね。交換するアンビルにグリスを塗りこんでから装着。チャックのカバーも装着。ボディを元に戻して終了。ちなみに、ボデイを割る時に「これを剥がすと保証しませんよ~」というステッカーを剥がすか切るかしないといけないので、当然保証はなくなるまあ、もともと海外仕様のアウトレット品なので、ワイは気にもしてないけどね。インパクトも新調したし、何の作業するかなぁ~

January 13, 2024

閲覧総数 3746

-

44

バリオス、キャブレターのオーバーフロー修理、一応完了(にしとく)

しばらく苦労していたオーバーフローだが、前回、一番を新品のバルブシートセットに交換して試運転までこぎつけたのだが何となく不安感もあり、一度実油面を測定してみることにした。キャブを外す必要もないので、測定だけなら比較的簡単に出来ると思ったからだ。で、連休の予定は何もないので作業をすることにした。まずは、バイクの車体を水平にする。フレームにジャッキをかまして、水平にする。まあ、大体で、こんなもんかな?キャブをばらした時にフロートの高さで13㎜前後に合わせているのだが・・・。四番。三番。二番。一番。なんと、二番以外はすべて油面が高すぎだった。画像ではよくわからないと思うが、四番、三番は特に高い。一番はかろうじて2㎜以内で収まっている感じだ。これでは燃料が濃すぎるし、オーバーフローの危険性もある。ということで、またまたばらしにかかる。もう、慣れたものだがいい加減嫌になる。だが、こんなものは序の口だった。この後、何度もキャブを組んだり外したりの繰り返しに陥るのだ。この画像では完全にフロートの重量がバルブにかかっているので正しい図り方ではない。この状態ではスプリングが縮むので低めに測定される・・・はずなのだが、この状態ですでに13㎜を越している、にもかかわらず実油面は高すぎるのだ。考えられるのは汎用バルブのスプリングが弱いか、フロートが劣化して浮力が足りていないかだ。結果としては両方ともが原因になっているということだった。2~4番は上の画像の図り方で14~15㎜でなんとか実油面が9㎜前後に落ち着いた。1番だけが13㎜に合わせてなんとか9㎜前後に合うという状態。サブタンクでエンジン始動させてみる。が、四番からガソリンがジャジャ漏れ・・・w。色々とやってみたがどうしても止まらない。やはり新品に換えないと駄目なのか・・・。が、そんな金は無い!どうする?途方に暮れる・・・ところなのだが、たまたまオークションで中古のバルブシートとバルブを購入していたのだ。初期金額が安価だったのでとりあえず入札したら落札してしまったのだが、存外そういうものが役に立つものなのだな。四番バルブシートを抜き取る。当然、硬くて抜けないのでタップを切って、ボルトをぶち込んでプライヤーで掴んでハンマー!!こんな感じ。中古品はきれいなものだったが、オーリングは完全にヘタっているので・・・邪道の液体ガスケット塗りこみw。しゃあないです。キャブ単体で漏れチェック。大丈夫そうかなと思って組み付けて見たのだが・・・。四番は大丈夫だったが、よーっく見てみると、わかりにくいのだが、三番、二番からジワジワと燃料が・・・漏れだすほどではないのだが、油面が異常に高くてメインから溢れる一歩手前の状態のようだ。もう、考えるのも面倒なので、二番三番も交換じゃ!!こんなんです。ひどいもんですな。とうぜん、液ガス塗りこみで中古のバルブシートを組み付けた。こんな状態のキャブでよくまあ、走ってたものだ。車体に組み付けて漏れがないのを確認。油面はかなりばらつきがあったのだが、もはやばっちり合わせる気合もなく、実際合わせるのもかなり難しい状態なのでそのままタンクを組み付けてエンジンを始動させてみる。普通にセルを回しただけではなかなか始動しない。スターターを使うと一発で始動した。今まで、冬場でもスターター無しで一発始動していたのだが、薄々感じていたがバリオスとしてはそっちの方がおかしい状態なのだ。要は、常時オーバーフロー状態で燃料がやたらと濃くなっていたということだ。今回のように、エンジンが冷えている状態ではスターターを使って始動させるのが正常なのだ。試運転をしてみたが、既定のアイドリング回転の1500rpmではばらつきがあって止まってしまいそうで怖い(実際、エンストはしないのだがハラハラするのだ)。なので、アイドリングは2000rpmにしておいた。信号待ちではかなりうるさいので、ちょっと恥ずかしい。若い時なら別に気にしないで乗るだろうが、この年では気後れしてしまうなぁ。キャブの同調も目視のみでいい加減だし、何よりも油面にばらつきがあるのでアイドリングが安定しないのも無理はない。軽く吹かした時の回転の戻りも少し悪い。オーバーフロー気味の方が調子が良く感じるのが面白いな。まあ、2~4番は中古品なので、オーバーフローの危険がまだまだ残っている。フロートが劣化していることも判明したので、きちんと直すならフロート一式を新調しなければならない。考えどころだなぁ・・・。バリオスが気に入ってるわけではないので、このままだましだまし乗れればいいかという思いが強いのが事実だ。やっぱ、二気筒のVTとかにしておけば良かったなぁと後悔しきりなのだが。追記実油面を測っていると、測り方によって油面が変わってくることに気が付いた。バリオスのドレンはボルトと吐出口が別にあるので、測定時には吐出口にホースを接続してドレンを緩めたままにしておくことになる。このとき、ドレンボルトは緩んでいるので、ポタポタとガソリンが漏れている状態になるのだが、その状態だとどうも油面が安定しない。というか、実際より高めになってしまうようだ。正しい値にするには、ボルトを緩めた状態でガソリンが漏れないようにする、つまり、緩めたままボルトを指で押さえつけるようにしてネジの隙間をなくしてやれば漏れが止まり、油面も安定する。そうやって測ると、スーっと油面が2㎜ほど下がって安定するのだ。なので、上の画像にある油面は実際よりかなり高い位置を示しているようだ。こういったことも、色々とあーだこーだやってみて初めて分かってくるので、なかなか難しいものだなぁと思い知った次第である。もちろん、そのバイクの(キャブの)程度にもよるので、それぞれの状態に合わせた整備というものが大事かなと思う。一番大事なのは、お金だけどね~。

May 6, 2017

閲覧総数 10832

-

45

マウンテンバイクの吊り下げ収納を考えてみた

先日作った自転車小屋。思ったよりも収容量が小さかったので、普段あまり使わない自分のマウンテンを吊り下げて収納できないか考えてみた。もともと、吊り下げられたらいいなという思いはあったので、わざと天井高を高めに作ったということもある(240cm~300cm)。当初はフレームを引っ掛けて水平状態でそのまま上げるつもりだった。でも仕掛けが複雑になりそうなのと、子供の自転車の真上にスペースが被ってくるので、意外と邪魔アンド危険かなと思えてきた。で、色々と調べてると、前車輪を引っ掛けて縦に収納する方法もあるってことなので、とりあえず、それで試してみることにした。で、こんな感じ。自転車吊り下げ1 posted by (C)みすたけ滑車を二つ使って、引き上げを少しでも楽にする。重量は15kgほどあるので、計算上は7.5kgくらいで引っ張れてるはず。最初、ロープではなく手元にあったタイダウンベルトを使ってたんだけど、抵抗が大きくて引っかかる感じがあったので、1m70円のロープを買ってきた。滑車は一つ298円w。耐加重75kgなので楽勝でしょう。自転車吊り下げ2 posted by (C)みすたけブラブラしないように左にタイダウンで引っ張って固定してるけど、右にまっすぐ降ろすようにして固定できれば、かなり邪魔にならない感じで収納できる。わりと簡単な細工で吊り下げられるので、屋根付き車庫や屋内にスペースがある人は吊ってみると面白いですよ(笑)。広めの車庫なら、ミノウラの壁掛けフックが2000円もしない値段で売ってるので、それを使ってみてもいいかも。自転車用品【FN】Minoura ミノウラ サイクル用 壁掛け式折り畳み型フック バイクハンガー4自分はバイクが意外と重くて肩より上には持ち上げにくいので、ロープで吊り下げた。ロードバイクなら壁掛けがスマートでいいかもね。

August 9, 2011

閲覧総数 2897

-

46

バリオス、グラブバー取り付け作業(4)

ぼちぼち完成を目指して進めよう。上からの荷重に弱いことが判明したので、その部分の補強を考える。溶接でシートフレームにくっつけるのは無しということで、なんとかボルトで止めることを考える。わかりにくいかもしれないが、グラブバーの取り付けステー(ブラケット)が両脇二か所を横方向から止めているだけなので、上からの荷重に耐えられない。ならば、上から抑えてやればよい。シートフレームに鉄の平板を溶接し、ブラケットを押さえつけるような形でボルト止めしてやる。現物合わせで、試行錯誤しながら作業を進める。こんな感じ。シートフレームに溶接した平板とブラケット両方にナットを溶接。上からボルトで絞め込むことでブラケットを押さえつける。これで、グラブバーに上から荷重がかかった場合でもシートフレームで支えることが出来るため、相当の重量を支えられる。それにしても、溶接痕が汚いなぁ(苦笑)さて、ステー本体の固定が完了したので、最終の作業、グラブバーを取り付けるナットを溶接する。ここはしっかりと支える必要があるので、長ナットを使う。しっかりと固定をしてから溶接する。こんな感じ。多少、強引な部分もあるが、取り付けは問題なく出来る。シートカウルを取り付けてみる。多少、出っ張ってしまうがグラブバーを取り付ければ何も関係ないので良いだろう。この位置がベストではないだろうが、あまり細かいことは気にしないので。ようやくである。グラブバーを取り付けるだけならこれで完了となるのだが(もちろん、仕上げは必要だが)、そもそもの目的はキャリアの取り付けだ。この状態でもブラックバード用のキャリアならすんなりと取り付けできるはずだが、キャリアにかかる荷重はグラブバーの何倍にもなる。このステーのさらに後方に位置するため、梃子の力がかかってしまうからだ。現に、ブラックバード用のキャリアの耐荷重はたったの5㎏だ(某R社の製品の場合)。それでは「とりあえず付けてます」程度のものでしかない。耐荷重を増やすには、キャリア本体を支える仕組みが必要である。ということで、その辺は次回に・・・。

March 19, 2018

閲覧総数 969

-

47

ワタナベのホイールを手に入れたのであるが・・・

アクティ用に、12インチのワタナベを手に入れた。お金をかけるつもりはなかったんだけど、やっぱりアルミを履かせたかったし、エンケイの10インチのメッシュホイールでも1マソくらいはするので、(自分にしては)思い切って、1.6マソも出して購入したもの。ただし、本来、アクティに履かせるなら、4.5Jの+45offでピッタリのようなのだが、自分が手に入れたものは、5Jの+35offというサイズ。モノとしては、おそらくシビック用のホイールと思われる。なにせ、アクティはPCD120という謎のサイズとなっており、市場に出回っている数が非常に少ない。とにかく、モノを発見した時点で手に入れなければ、二度とお目にかかれない可能性もある。探せば売ってるモノはあるけど、12インチの中古アルミに5万も6万も払ってられないしねぇ。ヒトの足元を見て、ぼったくり商売しやがって、コノヤロー!で、試しに履かせてみたのがこれ。うむうむ、やはり旧車にワタナベは良く似合うのぉ(喜)。タイヤはシビックサイズだから大きすぎるんで、今のやつは処分してアクティ用のものに換える予定。適正サイズから計算すると、自分の手に入れたホイールは15ミリ程度はみだす予定だが・・・確かにそのくらいはみだしている(笑)。これはちょっとまずいよなぁ。オーバーフェンダーでも作るか?

December 22, 2006

閲覧総数 292

-

48

バリオスの燃料漏れ・・・オーバーフロー修理

オーバーフローが再発した。やはりというか、なんというか・・・。退院して、久しぶりにバリオスのチェックをしたらやたらとガソリンが減っていた。タンクキャップの締まりが甘くて蒸発したのかと思っていたのだが、ガソリンを入れに行った翌日めちゃくちゃガソリン臭くなっていて、確認したらガソリンがダダ漏れだった。オーバーフローと燃料コック不良のダブルパンチというやつやね。取りあえずガソリンは携行缶を購入して移し替え。どうするか検討したのだが、お金もないので、アマゾンで社外汎用品フロートバルブを購入。これで修理してみることにした。ちゃっちゃとキャブを外して見てみるとこんな感じで、どこから漏れてるのやら・・・一応レビューでゼファーとかに使用できているようなので大丈夫とは思っていたのだが、現物を突き合わせてみるとなんとかいけそうだ。若干、長いようだ。装着して確認してみると、やはり油面の調整は必要になる。取りあえず四つとも交換して、漏れのチェックをしてみる。サブタンクをつないでガソリンを流してみる。数分放置していると、一番からガソリンがダーっと漏れてきた・・・。確かに一番はもっともバルブシートの汚れがひどいように見える。仕方がないので、コンパウンドで磨いてみることにする。ついでなので、四つとも磨く。ぴかっとしたな。よく見るとバルブシートの筒の部分が歪んでいるようだ。外そうとしてペンチか何かでつかんだのだろうか?実際は、この間も色々とやっていて、もう何回もばらしたり組んだりを繰り返しているのだ。めんどくせ~。で、結果は、やはり一番からダ~っと漏れてきてしまう。駄目だな、こりゃ。しょうがない、純正を使用しないとだめなようだ。まあ、当たり前のことなのだが。ネット上で調べた限りでは、経年劣化によるオーバーフローをしてしまったら純正部品に交換しないと駄目だと書いてある。バリオスの純正部品はバルブシートとバルブ一体でしか出ないようだが、部番で調べる限りではZRXやゼファーと同じ部品のようで、ZRX、ゼファー用では単品でも部品が出るようだ。バルブだけ交換する手もあるが・・・。一体で頼むのが無難かなぁ・・・。五千円くらいするんだよなぁ。四気筒分で二万円。一番だけ換えてみるかなぁ・・・。

April 23, 2017

閲覧総数 8203

-

49

バリオス またもやオーバーフロー

少し放置してしまったな。あっという間に年末になってしまった。一応、何やかんやと整備はしていたので、その様子をアップしておきます。試運転でまあまあの状態だったので、ちょっと本格的に運転してみることにした。まず、ガソリンがだいぶ混入しているであろうオイルを交換する。エーゼットのものだ。使うのは初めてだがアマゾンの評価も良さそうなので購入。抜いたオイルはかなりガソリン臭いが、シャバシャバになるほどではない。それほど大量にガソリンが混ざったわけではなさそうだ。オイル交換も済ませたのでスタンドまで行きガソリンを満タンにする。いったん帰宅して昼飯を済ませてから、さあ、走るぞ!と思ってエンジンをかけたのだが・・・四番のエキパイが冷たいままだ。うーん、と思ってプラグを外してみると、やはりかぶっている。火花が飛んでいるのかどうか確認しようと、プラグキャップにプラグを刺してエンジンのフィンでアースさせてセルを軽く回すと、四番のプラグホールからガソリンがドバっと出てきた。オーバーフローかい!!昼飯を食べている間、燃料ホースのコックを閉めるのを忘れていたのだ。キャブが正常なら何の問題もないが、オーバーフローしていればガソリンがどんどん燃焼室へ入ってしまう。ガソリンだらけでエンジンかけてもプラグがだだ濡れではなかなか点火しないというわけだ。この短時間でこんな有様では怖くて乗っていられない。ほとほと嫌になるなぁ。やる気が、いや、乗る気が無くなる。が、ここは気を取り直してキャブをもう一度整備することにした。また、ここからか・・・。もちろん見ただけでは何もわからない。キャブの状態が悪いのは百も承知だが、マシな中古を手に入れる気も起きないので、なんとかするしかない。バルブシートを液体ガスケットだけでハメている状態なので、もう一度抜き出して新品のОリングをハメて装着しなおすことにする。モノタロウで購入したシリコンゴムのОリング。これが古いままのОリング。当然、カチカチである。バルブシート自体はそう悪いものでもない。シート面もちゃんとエッジが残っており、変なアタリもないように見えるので、多分、大丈夫だろう。この差がわかるだろうか?古いものはスーっと入って行ったのだが、新しいものはかなりきつめであった。今回は四番のみだが、バルブシートのОリングを交換してフロート高さで油面を合わせなおし、組みなおしたキャブにガソリンを流してオーバーフローを確認してみる。木材で適当に台を作ってみた。出来るだけキャブの傾きを実際に装着した状態に合わせたかったのである。ほとんど垂直に近い傾きは、こういう台を使用しなければ再現は難しい。いつもは適当にやっていたので、もっと緩い傾きであった。10分ほど経ったが、とりあえずガソリンが漏れてくる気配はない。だが、こちらからニードルを上げ下げしてよく見ると、三番のニードルをあげるとガソリンがジワ~っとまとわりついてくる感じである。相当油面が高い状態で、メインジェットの淵ギリギリまでガソリンが来ているように思える。フロートの高さは15mm超にしているのに、ここまで油面が高いのはおかしい。・・・はぁ、どうすんねん?もう、やる気がゼロになったので、これで終了。キャブは外したままで次回に持ち越しである。この時点では(まあ、前からそうだったとも言えるが)、もうバリオスは処分しようという気持ちだった。これ以上、時間もお金も使う気にはなれないからだ。もっと早くにあきらめた方が良かったなぁ。最近はこんなことばかりだな。

December 24, 2017

閲覧総数 9572

-

50

最近読んだ本 「風の中のマリア」 百田尚樹

風の中のマリア「BOX」の作者が書いた、書き下ろし作品。なんと、オオスズメバチが主人公だ。蜂を擬人化して、一匹の働き蜂の視点から、ひとつの巣の営みが描かれている。オオスズメバチといえば、最強の昆虫ってことで、メインのキャラクター「マリア」も働き蜂とはいえ餌を狩るハンターなわけで、戦いの描写が多い。まあ、基本的にはオオスズメバチの生態をわかりやすく物語り風に描写したっていうところなんで、人間同士の悲喜こもごもを題材にした作品と比べてしまうと、盛り上がりや面白さには欠けるかもしれない。でも、センチメンタルな部分もうまく織り交ぜてあるし、興味深い蜂の生態も良く書けてあるし、一読者としては「出版社もよくチャレンジしたなー」と拍手を送りたい気分。ただ、どういう読者層をターゲットにしてるのかはちょっと不明。「BOX」がなければ自分も読もうとは思わないだろうし、コレ読んで素直に「良かった」と思う読者が何人いるかはとっても微妙なところでしょう。自分も普通には薦められないかなー。「BOX」読んで感動した経験があり、なおかつ、昆虫に興味のある人は読んでみてはいかがでしょう。そんなヤツ、いるか?(苦笑)

April 27, 2009

閲覧総数 9