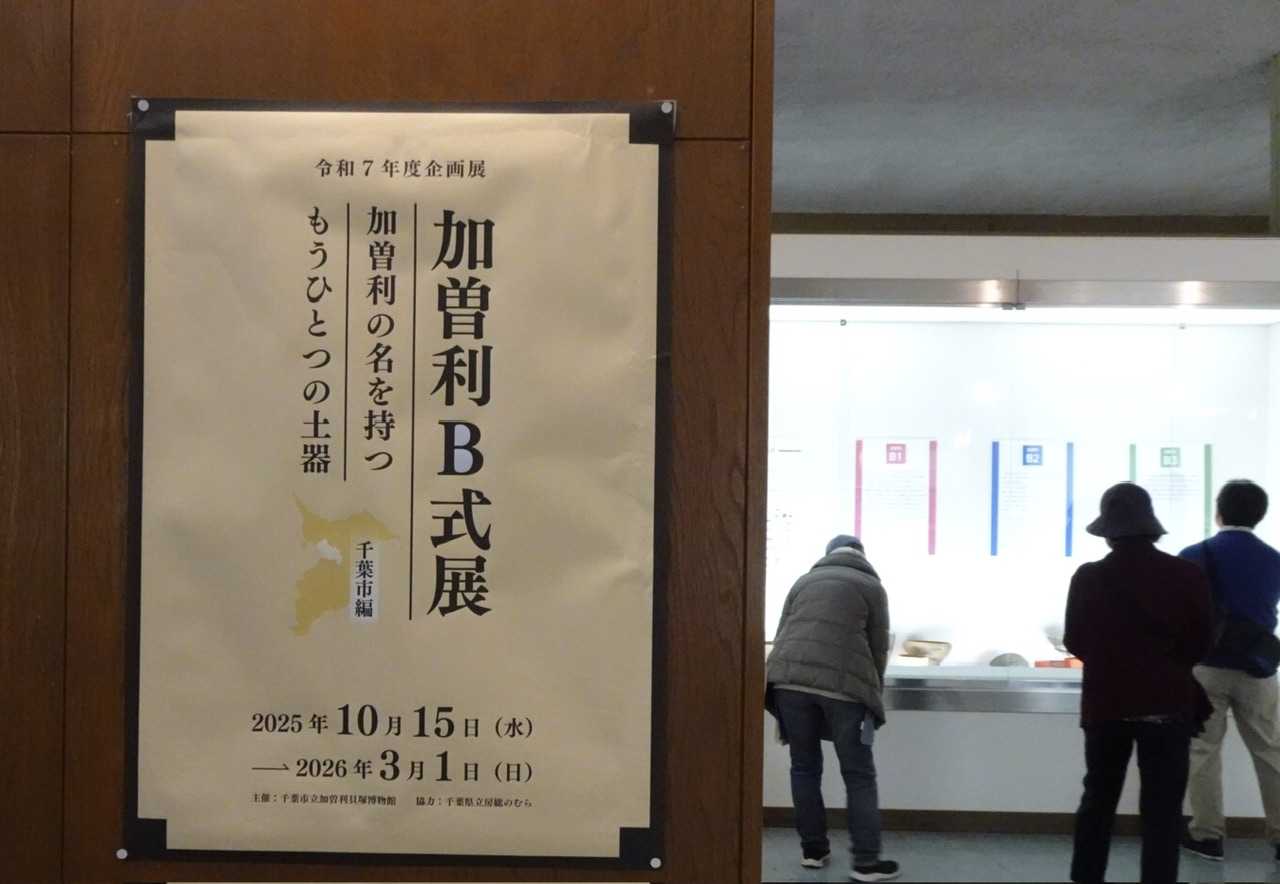

カテゴリ: 美術館博物館

11時から学芸員さんによるミュージアムトークがあるので行ってきました。

ちょうど土器づくり同好会の活動日だったようで、同好会の方々が多数。

加曽利B式は縄文後期中頃(約4000年前)から関東を中心に流行した土器。

大正13(1924)年、「型式学」や「層位学」という考古学的な手法を用いて行われた発掘調査で、ABCDEと調査地点を設定し、そのB地点から出土したので加曽利B式と名付けられた。で、その加曽利Bよりも下の層から、E地点で出土したのと同じ型式の土器が出たので、加曽利Bは加曽利Eよりも新しい土器だとわかったんだってさ。

調査地点をいろはに設定してたら加曽利ろ式とか加曽利ほ式になったんだろうか…とどうでもいいことを考える。

この発掘地点Bはどこかをレーザー探査で見てみたところ、おそらく南貝塚の貝層断面観覧施設の周辺らしい、けど、実際に掘ってみないとわからない。

そして加曽利B式の文様の変遷を教わる。

B1は横帯文、それを区切るように括弧のような模様が入る。それが変形して右上のようなのの字文になる。

B2はのの字文がさらに変形して括弧が向かい合った対弧文に。後は真ん中のような斜線文が付けられる。

B3は磨消文様と刻目が入る。

加曽利Bの後は曽谷式と呼ばれる土器になって、これには小さいポッチが付けられて、それが次の安行式では豚鼻のようなこぶになる。ほぇ〜。

そしてこの時期には粗製土器と精製土器が出てくる。

粗製土器は主に煮炊きに使われる土器で簡素な作り。

精製土器は表も磨きがかけられていて、盛り付けや祭祀に使われていたと思われる。

この写真では後ろの3つが粗製土器、前列が精製土器。

土器がたくさんあった中で気になったやつを。

左上は舟形土器。ちょっと小ぶりなB2。斜線文が見える。

右上は加曽利Bの前の堀之内式。カエルみたい。ケロちゃんと勝手に呼ぶ。

左下は以前参加した土器づくり講座で私がモデルにした土器!懐かしい!頸部の文様が対孤文なのでB2。でも、土器づくりの時は堀之内式だったんだけど、学芸員さんも言っていたけど、どこに着目するかで変わってくるらしい。

右下のは普通に売ってそうな模様でかっこいい。斜線文だからB2。

常設展示にもB式の土器があって、文様の特徴で見てみると、なんとなくわかる、ような、気が…する。

月末には発掘調査現地説明会があるし、12月から縄文時代研究講座も始まるし、楽しみ楽しみ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[美術館博物館] カテゴリの最新記事

-

「北斎をめぐる美人画の系譜〜名手たちと… 2025.10.26

-

「円山応挙ー革新者から巨匠へ」三井記念… 2025.10.18

-

旭川市博物館と男山酒造り資料館 2025.10.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Calendar

11 22

みぃにゃにゃんさん

Parlare cafe 。・。… nakkoro-rinさん

ageha的ニチジョウ agehaSwellaさん

めが子の庭 yumiriasさん

雨上がりの空に マドレーヌ0717さん

Parlare cafe 。・。… nakkoro-rinさん

ageha的ニチジョウ agehaSwellaさん

めが子の庭 yumiriasさん

雨上がりの空に マドレーヌ0717さん

Comments

© Rakuten Group, Inc.