全722件 (722件中 1-50件目)

-

テント泊登山に行ってきたよ! 武奈ヶ岳

山の日を前に、Beeちゃんとテント泊登山に行ってきました。挑んだ山は武奈ヶ岳で比良山系の最高峰かつ日本2百名山らしいです。標高は1214mなので、兵庫県の山で比較すると、六甲山(932m)よりも高く、氷ノ山(1510m)よりも低いことになります。8月7日(金)は、Beeちゃんの仕事の関係で、イン谷口の出発が午後1時半くらいだったかな?計画でも、初日は八雲が原(テント場予定地)までなので問題はないでしょう。イン谷口からまっすぐ登っていくと大山口分岐があり、「カモシカ台・北比良峠」方面から登ります。まっすぐ行くと「青ガレ」というガレ場を直登して金糞峠になります。現地でお会いしたベテランの方にお聞きすると、武奈ケ岳に登る場合は青ガレを登って、下山に北比良峠が良いんじゃないかと仰っていました。(時計周り)カモシカ台・北比良峠への道は前半は綺麗な水が流れる小さな沢に沿って登っていきます。タオルを濡らして汗を拭いたりして蒸し暑さを和らげます。1時間ほどで「カモシカ台」に到着曇っていたので展望は良くありません。ここからは、「北比良峠」までは特徴的なものはなく、淡々と登っていきます。北比良峠の手前でかなり雨が激しくなって樹林帯で雨宿りをしようにも、ブヨみたいな虫やアブが群がって耐えられません。(特にBeeちゃんは好かれてました)雨の北比良峠天気が良ければかなり展望が良いはず。ここから少し下ったところにテント泊予定地の「八雲ケ原」があります。盆踊りではなく虫と戦っている様子雨が止んだ僅かな間でテントを設営します。手前がBeeちゃんのテント、奥が私結局、夜中の9時ごろまでほとんど雨が降っていたので、テント内で食事をして寝ました。6時に起きて、テントはそのままで武奈ケ岳に挑みます。しょっぱなから急登です。1時間半ほどで山頂ですが、雨は降っていないものの霞んで眺望はまったくありません。ほどほどの休憩でテント場に戻ります。軽く朝食を済まし、テントを撤収してから、少し遠回りをして「常満岳」をやっつけに行きます。八雲ケ原から金糞峠の道は沢沿いにブナ林をゆっくり下っていくとても美しい森でした。金糞峠から常満岳が予想だにしていなかった急登が続き、少しだけ心が折れましたよ。これが常満岳の頂上ですけど・・景色も何も望めないし暑いし、虫が多すぎ!頂上で一緒になった方に聞くと、ここからは激下りの後、これでもかというほど足にくる下りがあるとのこと。実際そのとおりでございました。激下りはしゃあないとして、それからも一歩一歩を踏ん張らなければならない下りが続き、途中には沢下りなんかもあったりして・・・そこで、予定どおり?Beeちゃんが滑って転倒!Beeちゃんは手に軽い擦過傷を負ってしまいました。今回は途中にそのまま飲める水が無かったので浄水器が大活躍でした。最後の方は、もうカンベンしてくれというような長いザレ場を下ってやっと駐車場に到着です。Beeちゃんご苦労様でした。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年08月11日

コメント(0)

-

白山に登ったよヽ(^◇^*)/ ワーイ その3

その2からの続き無事に大汝峰に登ることができました。ここから、は主峰「御前峰」の裏側を見ることになりますが、正面と違って火口の内側だったということなんでしょうが岩稜地です。表情が全く違うので面白いですね。急登を下山して、再度「お池めぐりコース」(後半)に入ります。白山で一番大きい翠ヶ池これから主峰 御前峰へ登ります。やっと稜線に出ました。登頂達成!!下に見えるのは「白山室堂」神社にお参りをして下山します。写真はありませんが、室堂までほとんど石で整備された階段です。これで、とりあえず目標は達成できました。(≧∇≦)室堂からは、砂防新道を少し下って、弥蛇ケ原の木道を経由してメジャーな「黒ボコ」を見学しにいきます。少し戻って、エコーラインから宿営地の南竜ケ馬場へいきます。このエコーラインも木道が多く、周りはお花がいっぱいです。テント場に到着し後は片付けをして下山なんですが、タイミングが悪く雨が降ってきたのです。雨の降るなかテントを撤収し、更に重くなったザックを担いで下山しました。下山後、白峰温泉で汗と疲れを癒やし、近くのラーメン店で鋭気を養いました。ユウちゃん、カズちゃんご苦労様でした。白山シリーズおしまい。

2020年07月22日

コメント(0)

-

白山に登ったよヽ(^◇^*)/ ワーイ 番外編

「その3」は次にします。今回は、白山のお花を紹介しま〜す。ほとんど名前は知りませんし、同じお花もあるかもです。あしからず。ユウちゃん、カズちゃん少しくらいお花に興味を持ちましょうね!

2020年07月21日

コメント(0)

-

白山に登ったよヽ(^◇^*)/ ワーイ その2

前回からの続き7月16日の9時ごろ南竜ケ馬場野営場に到着し、テントを設営しました。さて、これからの行動案ですが①ゆっくり過ごす②頂上を目指すの二通りがあり、時間的には大汝峰と主峰の御前峰のフルコースを行くことも可能です。私と同じく弱っているカズちゃんに聞いてみると、「お任せ」であるものの今はゆっくりしたいという私と全く同じ意見でした。明日も日中は天気が良さそうなので、多数決によりの~んびり(゜。゜)ボーーすることに決定!近くを散策したり、昼寝をしたりとまったり過ごしました。夜中の移動で、全員一睡もしてなかったので、これが正解だったと思います。夕食も簡単に済まして、翌朝のご来光と登頂の鋭気を養うために寝ます。あいにく、雲がかかっていて星空はほとんど見れませんでした。17日の2時45分に起床、3時15分に出発します。(テントはそのままでアタック)真っ暗のなか、ヘッデンの明かりを頼りに展望歩道を登ります。標準時間よりもかなり早く登ったので、アルプス展望台に到着した時点ではまだ真っ暗で何もみえません。時間ロスを無くすために、このまま進みます。室堂の手前約20分くらいで日の出の時間を迎えたのですが、御前峰の稜線で見えません。でも、雲が空全体にかかっていたので、どの場所でも良い日の出は拝めなかったかもしれません。明るくなって室堂に到着ところで、白山室堂のおトイレには感動しました。(男性用を撮影)これなら、女性の方も何ら不安はないかと・・・これからの経路はお池めぐりコース(前半)~大汝巻きコース~大汝峰〜お池めぐりコース(後半)〜御前峰〜室堂〜エコーライン〜南竜ケ馬場お池めぐりコースは右手に御前峰の稜線を見ながら高原植物や残雪を見ながら歩きます。大汝峰が近づくと荒々しい景色へと変貌します。正面の山が「大汝峰」です。大汝峰の裾野を反対側に回って頂上をめざします。(写真の三角残雪の斜面は下山コース)反対側からの登りです。手前の山が「名倉山」だと思います。急登を頑張ってやっと大汝峰頂上(2684m)に到着!集合写真に失敗しました。大汝峰からの眺めです。つづく

2020年07月20日

コメント(0)

-

白山に登ったよヽ(^◇^*)/ ワーイ その1

6月末の薬師岳は未熟さから登頂できなかったけど、その反省を踏まえて重量を16キロ超から15キロに抑えるとともに、メンバーの協力を得て、何とかフルコースを達成することができました。メンバーは、ユウちゃんとカズちゃんです。7月15日(水)の夜に出発し、16日の3時ごろ別当出合登山口の手前にある市ノ瀬ビジターセンターに到着その頃は、福井県に大雨警報が出ていて結構な土砂降りでした。ここで、身支度を済ませてから別当出合の駐車場に4時過ぎに到着駐車場から約10分登ると「別当出合登山センター」で、登山届を済まして出発します。まだ小雨が降り続き、ガスっていて視界はめちゃくちゃ悪いです。ここから、お馴染みのつり橋を渡って、樹林帯を登ります。50分ほど頑張ってやっと「中飯場」の小屋に到着まだ雨は降り続いていますが、樹林帯は思っているよりも木々の葉が雨を遮ってくれてます。ここから、更に40分ほど歩くと、ポイントの「別当覗」に到着ちなみに、ここまではほぼ100パーセント登りだけです。雨はほぼ止みましたが、景色を見るには霧が多すぎです。天気が良ければそれなりに眺望も素晴らしかったのか?(何も見えず)ここはまだ樹林帯の中ですが、しばらくのぼると一気に目前の山々が現れます。ここらあたりまでは、下を向いて歩いていたけど、気分も上々で前を向いて登れるようになってきました。「別当覗」から1時間ほどで「甚之助小屋」に到着甚之助小屋東側の谷は地滑りが続いているようで崩落個所もあります。ここから20分ほど登ると、南竜山荘への「南竜道分岐」があり、私たちは隣接する「南竜ケ馬場野営場」でテントを張るので、砂防新道から離れます。ここまでは本当に登りだけでしたが、ほぼ水平な「南竜道」を景色を楽しみながら歩きます。(私とカズちゃんはかなりバテバテですげど・・・・)雪解け水はめちゃくちゃ冷く楽しんでいます。やっと、南竜山荘と南竜ケ馬場野営場に到着!(9時ごろだったような)建物は「南竜山荘」です。ここから5分で「南竜ケ馬場野営場」今までは、野営場受付は山荘だったのですが、コロナの関係で野営場の炊事棟内に無人の受付が設置されています。(利用料300円)早々にテントを設営二人ともキャンプ歴はないんだけど、今回に向けて練習をしているので設営も順調でした。これからどうしようかな????つづくにほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年07月19日

コメント(0)

-

反省した結果

6月末にBeeちゃんといった薬師岳登頂はみごとに玉砕されてしまったわけだが、何をおいても一番の原因は日々、ほとんど運動をしていない(特に最近)五十路後半のおっさんが、歩をわきまえず、現実を直視せずに挑んだからです。とはいっても、行きたい、登りたいと欲求があるわけで、今現時点で同じ轍を踏まないようにどうすればよいのでしょうか??それはね〜ぶっちゃけマネー ($∀$)オカネェ!!!!ですわ!!!急に体力はつかないので、荷物を軽くするほかありません。『お金』は半分冗談として、先に、いらないものを持って行かない!から始める必要があります。前回の総重量は16キロを超えていまして、念の為と思える物も多くあり、それらを精査した結果、その分は僅かとはいえ確実に軽くなります。もっと軽量にするのであれば必要なGearの軽量化を図るしかないのですね。あくまでも快適性や使用感はおいといて、例えば、ザックだけでも1キロは軽くできまし、テントもツエルト的なものや一人用のシングルウオールにすればこれも1キロ近くは軽くできるでしょう。クッカー類は全てチタン、バーナーもアルコールにすればかなり軽くできるかもしれません。シェラフ、マットもしかりで、少しくらい寒いのを我慢するのであれば軽量化できるでしょう。まあ、今のところお金の解決は現実的ではないのでスルーしますが、実際に次回のテント泊を見越し、薬師岳の反省も踏まえてパッキングをし直して実測したところ、水1.5リットル、食料も全て込みで14キロo(-"-;o)ビミョーになりました。(行動食は別に持つので除いています)前回の薬師岳が16〜17キロだったので、慣れもあるだろうけど、体感的にも軽く感じます。今はこれが限界で、削れるものはありません!となれば、トレーニングと場数ですね〜にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年07月12日

コメント(0)

-

ああ~白山よ! ああ~薬師岳よ!(最終回)

前回からのつづき太郎平小屋に満身創痍で到着した際、美ソロの山ガールが「♥♡ごくろうさま〜♡♥」と迎えてくれたので、まだまだ元気ですよ!という態度で接してしまいました。お恥ずかしい限りです。m(。v_v。)mペコリン小屋からは山のことは詳しくはないけど、北アルプスの山々で圧倒されてしまいます。(間違っていたらスミマセン)山ガールとおしゃべりをしていた太郎平小屋のおにいさんが、「明日は間違いなく荒天ですよ。」というのです。荒天が気になって嵐の中でのテント泊は危険を伴うので、山開き前の準備段階の小屋に泊まらして欲しいと懇願し、OKをもらいました。そして、山ガールが「薬師岳からの展望は素晴らしいですよ。今登らなくていつ登るの?」と言うのです。山小屋のおにいさんが「荷物がなければ行き3時間、帰り2時間かな」これは、元気な振りをしていた私ら二人に標準タイムを言ったのでしょうね。まあ、何とかなるかなと思いつつ、アタックザックに変えて薬師岳に向かいます。テント泊を予定していた薬師峠テント場を過ぎると、沢登りみたいな急登が始まります。これも、事前に調べていない私らが悪いのでしょうけど・・・・そして、想像だにしていなかった残雪の登りが度々あり、何とかアイゼン無しでも何とか登れる状態です。このあたりで、Beeちゃんはついに心が折れたようで、無言、独り言がはじまり、今まで以上にスローペースになってきました。沢登りが過ぎると薬師平です。ここから、なんとか槍ヶ岳の先っちょだけ拝むことができました。しばらく行くと、薬師岳東面の中央カールが目前に現れます!私は行けるところまで頑張ると言ったものの、稜線まで続いている大雪渓を登るのは危険度、体力度から断腸の思い?で登頂を断念しました。もう登らなくても良いのでホッとしている私この後は、安全に配慮しつつ、急ぐことはないのでゆっくりと小屋まで帰ってきました。汗拭きシートで幾分スッキリしてから食堂で自炊です。(Beeちゃんのバーナーは壊れていました。困ったものです。)夜の天気予報でも明日は荒れ模様ということで心配でなりません。朝の4時ごろに目が覚めると、雨は降っていないもののビュービューと風が吹いているのです。今のうちに出発しようとBeeちゃんを叩き起こして5時に小屋を出ました。一晩ですが、暖かいお布団で熟睡ができ、かなり体力は復活できました。ありがとうございました。出発してから間もなくして雨が降り出しました。下りは足腰への負担はそれなりにはきますが、心肺への負担は少ないのでかなり楽です。小屋が5時、登山口が8時30分なので3時間半で下山することができました。(標準は3時間ですが・・・・・)薬師岳登頂は次の機会ですね。(果たしてあるのか??)反省内容は気が向いら書こうかな??にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年07月02日

コメント(0)

-

ああ~白山よ! ああ~薬師岳よ!(その2)

前回からの続き急遽「薬師岳」に変更したけど、距離は1時間以上遠くなるものの、経路は同じなので大きな支障はありません。「薬師岳」の登山口は「折立」で薬師岳登山であったり、雲ノ平方面への縦走起点になっているメジャーな登山口です。北陸自動車道の立山で下車して折立に行くのですが、登山口手前の約30キロは有峰林道という有料道路です。(往復1900円)その料金所の到着が午後7時30で門限の7時30分ギリで通過することができました。折立の登山口には、トイレ有り、そして無料のキャンプ場もあるのですが、到着時は雨だったのでテントは張りませんでした。仮に晴れていたにしても夜露で濡れたテントをまたザックにしまうのは億劫なので張らなかったと思います。ここまではそれなりにツイていました。折立のキャンプ場、駐車場の状況(下山時に撮影)二人ともほとんど寝れずに、朝食は前日に購入した菓子パンなんかをほおばりました。なんとか雨は止み、朝4時にヘッデン装着、ずっしりと重いザックを背負って出発します。内心、こんな重たいのを背負って登れるのかと不安で一杯です。登山口は駐車場から歩いて1分です。(下山時に撮影)早々から急登ではないけど、「太郎坂」が待ち受けていまして、足、腰、心肺に堪える登山道が延々と続きます。うっすらと明るくなってきました。道は整備され、迂回や枝道は無いので、まず間違えることはありません。樹林帯を「まだか。まだか。」とどれほど思ったことか・・・そして、やっと抜けたあたりにポイントの三角点ベンチ休憩所があって、正面に薬師岳がドドーン!果たしてあんな所まで行けるのか??ここからもまだ樹林帯が続きます。樹林帯を抜けて、森林限界になってくると、ゴロ石で整備された歩道や木道が現れます。また、これが先が見えないほど登りが続くのです。脇には高山植物が咲いていたり・・・・これは何?ニッコウキスゲチングルマイワカガミきれいな花を見ると疲れもほんの僅かですが和らぎます。標高を上げていくと、少しづつ「薬師岳」が近づき、所々で残雪も現れます。やっとやっとやっと一ッ目の目標である太郎平小屋に到着ヽ(゚・^*)^☆.。.:*・゚☆祝☆゚・*:.。.☆^(*^・゚)ノ到着が11時ごろだったので約7時間かかったようです。行先を変更せずに白山だったならもっと楽だったかもしれないが頭をよぎります。皆さん、この時間はなんちゃっておじさんらが無謀なチャレンジをした時間であって、普通の方なら標準時間の4時間30分前後で登れますからね。つづくにほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年07月01日

コメント(0)

-

ああ~白山よ! ああ~薬師岳よ!(その1)

29日、30日と白山でテント泊(南竜ケ馬場野営場)をして御前ケ峰なんかの登山をする計画で出発しました。一緒に行ったのは、なんちゃってメンバーのBeeちゃんです。出発は、29日の日の出とともに登山を開始する計画なので、前日の昼過ぎに出発し、登山口の別当出合に向かったのです。どのあたりだったかな?京都府に差しかかるあたりで、計画の一つであった「薬師岳」の話をしているときに、Beeちゃんがスマホで調べて「白山は中級以上で、薬師岳は初級、中級なので薬師岳の方が楽そうですよ。」、とよくある難易度数字をあげて言うのです。私もどこにしようかと考えている時に、登山地図、登っている方のYoutube、ヤマケイ、ヤマレコなんかで調べていて、楽だとは思っていなけど、登山道は整備され、ピストンだし、岩場にへばり付くような危険個所が無さそうなのでなんとかなるかな?という感覚でした。電話で問い合わせると、テント泊もできますよということで、急遽「薬師岳」に行先を変更したのです。この判断がどうなったのしょうか?今日は疲れたので寝ます。お花の写真だけ掲載しますね。メジャーなチングルマ(あちこちに咲いていましたよ。)これはチングルマの花が落ちたもの。(こっちの方がメジャーなのかな?)これは水芭蕉ですけど、ちょっと遅かったかな。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年06月30日

コメント(0)

-

テント泊の食事編

前回、テント泊の装備関係を書きました。前回記事に記載のとおり、重たいことと、ザックがパンパンになることを少しでも解消しなければなりません。とりあえず行った対策は①薬系(例えば風邪薬、痛み止めなど)のビン入りから必要量をジプロックに詰め替えた。②除菌シート、汗拭きシートも必要分だけを取り出してジプロック詰めにした。③着替えも減らした。④衣類は圧縮袋で圧縮した。⑤ザック内で隙間がでないように詰めていった。これだけでも、しないよりかはかなり改善されましたよ。それでは、これも問い合わせが多い食事関係です。食事と酒は、各々でどのくらい重要視するかだし、モチベにも影響されるので、これが正解は無いと思うけどね・・・私が今回やろうとしていることは、とにかく「水系」を減らします。これはレトルトや缶詰も含みます。行動食用にと、ウイダーみたいな飲むゼリー系も用意していたんだけど、これも重たいので1日1個にし、必要な水分は水、カロリーは行動食で補おうと思います。それでは、今考えている献立を紹介します。行程計画は、前日の深夜に登山口なので、その夜食、出発日の朝食なんかも必要なんでしょうが、それは山には持っていかない材料なので割愛させてもらいます。登山日(1日目)上記にも書いていますけど、朝食は前日に購入した食材を駐車場とか車内で済ませます。昼食も前日に購入したパンや写真にあるもので済まそうと思います。足らずは別に持っていく行動食で補完します。夕食は、フリーズドライの「畑のカレー」とアルファ米それと「お椀でつくるカップヌードル」足らずは、おやつなんかを用意しようかな?下山日(2日目)朝食はアルファ米のわかめごはん(半分はおにぎりにして昼食へ)ペンネ入りのトマトスープ昼食は、わかめごはんのおにぎりと写真にあるものと、足らずは別に持っていく行動食で補完します。夕食はすでに下山しているだろうから外食ですね。食事としてはこんな感じですが、お好みでビール、おつまみを持っていくかもしれません。行動食はというと、ハンガーノックにならないように必要なカロリーを取得するのが目的です。一般的にカロリーメイトみたいなものが主になりますが、サブとして写真のドライフルーツやナッツ系も必要量をボトルかジプロックに入れて持っていこうと思います。水は経路にそれなりにあるようなので、1.5リットルあれば足りるかな?(補足)パッキングの練習をしていて、パタパタマット?の取り付け位置をどうしようかと悩んでいたのです。一般的な方法は①雨蓋のところに水平に取り付ける方法②ザックの下部に水平に取り付ける方法これは、多くの方がおっしゃっていますが、幅がかなり広くなるので、枝などの障害物に干渉する恐れがあります。それを解消するために③ザックの横に縦に取り付ける方法がありますが、ザックサイドの収納スペースが減ってしまいます。調べていたところ、ザックの背面が良いとの記事(紹介)があり、真似をさせていただきました。ゴム紐をザックの適当な箇所にくくりつけて、ゴムの力で固定しただけです。これはかなり良い方法だと思います。(ありがとうございました。)にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年06月25日

コメント(0)

-

体力と重量の兼ね合い〜どうしたもんだろうか?〜

白山(テント泊)登山の計画があって、一緒に行く予定のメンバーも初心者なので「何を持っていったら良いの?」と度々聞かれるのです。でも、私も日帰り登山とキャンプレベルなので、知識はネットや本だけなんですね。その得た知識とイメージから、とりあえず重量を気にせずに必要だろうと思う物をザックに詰めてみたのです。私のザックは、マムートのクレオン・クレスト65という名前のとおり65リットルのザックなんだけど、みるみるとザックがパンパンに・・・・水、食材を入れていない状態で右手で持ち上げtるとズシーンY(>_<、)Y ヒェェ!恐る恐る担いでみても、同じくズシーンY(>_<、)Y ヒェェ!その重量は約13キロでした。これに、水2リットル、食材1キロを足すと16キロになります。短い距離、時間なら大丈夫かな?という感覚なんだけど・・・・白山ならどうなのか?と想定しても行ったこともないし、検証のしようもありません。詰めたのは以下の装備ですが、特に軽量化を目指したものではありません。まずは、テント関係から①テント一式で、ダンロップのVS-20②同じくダンロップのDL4500という3シーズンようのダウンシェラフです。③ExpedのDownMat Lite5のラージ・ワイドサイズです。④赤色はテント内に敷くオールウエザーブランケット、水色は本来、VS20はグランドシートがいらないようだけど、新品ということもあってシートを敷こうというものです。パタパタマットは、座布団代わりとExpedのエアマットの保険です。ここで削らなければならないのなら、オールウエザーブランケット、それと用途が被っているExpedのエアマットかパタパタマットのどちらかに絞ることかな?次の写真は「食」がメインかな①行動時の水分補給用のハイドレ(2リットル)②予備の水1リットル(500×2本)と既に乾パンや氷砂糖が入っている行動食用です。③もしもの時用のガストーチ④カラトリ⑤100均のプラスチックテーブル⑥クッカー⑦チタンマグ⑧アンカーのモバイルバッテリー(12000mahくらい?)⑨ハンディライト(予備電池も)⑩携帯ラジオ⑪ランタン(バッテリー5200mah付)⑫ヘッデン(予備電池も)⑬OD缶(250)⑭ストーブここで削らなければならないのなら、⑤の100均のプラテーブル⑨のハンディライト(予備電池も)次の写真はエマージェンシー関係①ザックカバー②トイレットペーパー③救急セット④シェラフカバー⑤汗拭きシート⑥除菌シート⑦膝サポーター⑧浄水器⑨防虫ネット(頭からかぶるやつ)⑩パーパワー森林香⑪薬・歯磨きなど⑫ダウン(上)⑬ダウン(下)⑭ロープ(靴紐が切れた場合やテントの補強など)天気にもよりけど省けるのは、④シェラフカバー、⑨防虫ネット、⑩の森林香くらいかな?次の写真は、衣類関係①アタックザック(折り畳み式)②サングラス③キャップ④速乾性汗拭きタオル⑤強力吸水タオル⑥行動時用手袋⑦調理時用軍手⑧エマージェンシー関係ですがGPSコンピュータ(自転車用)ここでは省けるもの無し。あと、写真に写っていないけど必要な食材や行動食、水着替え一式レインウエア折り畳み傘薄手のシェルかウインドブレーカーテント場用の携帯シューズトレッキングポールナイフ(カッターナイフ)アルミホイル(おにぎり等を包んでおくため)方位磁石を考えてます。果たして、どれだけ軽量化をできるのでしょうね〜 ←ちょっと楽しみ!にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年06月22日

コメント(0)

-

七種山 なめすぎてました スミマセン

近場で登山(ハイキング)できる山は無いかと調べていると、七種山や七種槍をめぐるコースを発見この直ぐ西側に明神山もあったので、どちらにしようかと相棒のゆうちゃんに聞いて七種山に決定イメージを掴むためにYouTubeやヤマレコなんかで簡単に下調べをしました。周回で約10キロなので大丈夫だろうと意気揚々で行ったのです。ましてや、体力をつけようと必要のない装備まで詰め込んだザック(10キロちょっと)を担いで(←アホ)スタートはなめていたこともあって10時45分という遅さ駐車場は青少年野外活動センターの直前に登山者用があります。青少年野外活動センターの直ぐ南側の綺麗な池沿いから進入するので半時計周りです。順番は七種槍〜七種山〜七種滝です。ここまではめちゃくちゃ気持ちよかったですよ。(歩き始めて数分)池沿いを過ぎると、一気に急登が始まります。身体が慣れていないので、呼吸を整えながらゆっくりと登ります。周回して分かったことですが、七種槍までは岩場コース、その後半は木々の生い茂った普通の土コースとなってます。急登を上り終えてしばらくいくと、七種槍へと続く尾根道は、360度の展望がある場所が多くて、火照った身体に心地よい風が当たります。今から目指す山々です。道もアルプス気分とまでは大げさでしょうが、左右が切れ落ちた岩場もあります。このあたりで、反対周りのベテランそうな男性に「七草山まではまだまだだよ!」と言われたのです。感覚的、疲労度的には半分近く行っているのでは?という状況だったのでちょっとショックでした。やっとのことで七種槍に到着ここまでも結構あったような・・・・ここで昼食を済ませて出発しようした際、私よりご年配の男女8名ほどのパーティーが楽しそうにワイワイ言いながら到着したのです。私らとは反対周りなので七種山から来られたのですが、皆さんお元気なのでこの先は楽なのではと微かな希望を持っていました。ところががってん、七種山への経路は激下りのあと、激上りと想像の何倍ものしんどさでした。七種山の手間にこのようなオブジェがありました。ここからしばらく頑張ると七種山です。後は、下るだけと安心していたものの、これも激下りなので私の右膝が耐え切れません。膝痛対策でコンプレッションタイツを履いていたので最後まで耐え切れてくれたようですが、ピョンピョンではなく、そ~としか降りられないんで時間がかかってしまいました。やっと七種神社、七種滝まで降りてきました。立派な滝ですよ。(でも水量が少なかった)ここから駐車場まで全身の披露と膝の痛みを味わいながら、結構長い距離を歩きました。総評ですけど、このコースは前半と後半で全く趣が違うので一定レベル以上の方は楽しいコースだと思います。道はとにかく平坦がほとんどなくて、上り下りともに、私にとってはとにかく急登だったので、冗談抜きで疲労困憊でした。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年06月08日

コメント(0)

-

ちょっとスッキリ(ハイキング)

お久しぶりです。まだまだ浮かれてよい状況ではありませんけど、スッキリしな内容を少しだけ・・・さすがに県外には行けませんので、5月30日に近場の低山に行ってきました。その場所は、今から20年以上は昔になるでしょうけど、MTBで走っていた懐かしい三草山です。スタートはデカンショ街道沿いにある三草コースの駐車場車は30台くらい停められそうです。別に珍しいお花ではありませんが・・・・右手に昭和池を見ながら若干のアップダウンを経て山頂に到着山頂からは鹿野コースを下っていくと鳥居があります。20年以上前の記憶ではこのあたりで昭和池方面に下ってスタート地点の駐車場に戻ったはずなんだけど、今日は歩行距離を稼ぐことも目的としていたのでそのまま直進しました。結局、鹿野コースのスタート地点に下山してしまったので、ここから一般道を約6キロ歩いて駐車場に戻りました。(延べ13キロほど)にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年06月03日

コメント(0)

-

ちょー久しぶりに乗りました

昨日の3月29日(日)は加東市の三草山へハイキングに行こうと思っていました。三草山は昔MTBをやっていたころに良く行っていた山で、MTBを担いで登って、下りも私の技量ではほとんど担いで降りるという修行みたいなことをやっていた山です。でも、尾根伝いに周回ができるし、展望も良いので気持ちが良い山だと思います。そして、そろそろ行こうかなというときに、メンバーのノザルちゃんから「雌岡練行きましょうか?」というお誘いのラインが来て、慌てて自転車の準備をしました。冬型の気圧配置で風が強いしちょっと寒かったですね。表3本でお腹一杯になって帰ってきました。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年03月30日

コメント(0)

-

なんちゃってとは言わせないぞ(「千ケ峰」再び)

今日は気持ち良い天気と楽しい登山でした。職場の同僚とその奥様で千ケ峰に登ってきました。私と同僚は相変わらずのなんちゃってレベルなのに対して、奥様は3千メートルの雪山も登るベテランでございます。ご指南を仰ぎながら登ります。そうそう、今日のコースは3月1日に登った散歩道のコースとは違い、もうちょっとだけ本格?なコースと思われる「三谷コース」です。(駐車場を10時ごろ出発)このコースも前回の笠形山の「あまのじゃく・名水コース」と同じく渓流伝いに登っていきます。しばらく登ると立派な滝が現れます。何回か渓流を丸太橋で行き来して渓流とお別れします。(ノ_・。)山全体が間伐で整備されて木漏れ日や杉の根の道があったりしてとても気持ちの良い道ですよ。山頂に近づいてからは少し斜度がきつくなったりしましたが、事無く山頂に到着!奥様に手作りベーコンのホウレンソウ炒めや煮卵を頂戴したりしてお腹がパンパン更に元気になってサクッと?下山をしてしまいましたとさ。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年03月20日

コメント(1)

-

なんちゃってなので目的達成のためには手段を選ばない

昨日15日の日曜日は時間ができたので、急遽、Oさんと行動をともにしました。目的はツーリングと登山ちなみにOさんは少し前に単車を購入したのです。ヤマハの超人気アメリカンのドラッグスター400です。(排ガス規制で生産終了)ほとんど走行していない新古車みたいなものを購入できたようです。購入してからまだ200キロほどしか走っていないので、運転の慣れを兼ねてのツーリングと登山です。この写真はすでに登山の出発地点付近に駐車したときのものです。目指す登山は「笠形山」コースはいくつかあるようですが、私らのレベルで確実に頂上まで到達できるであろう方策を検討したのです。コース名でいうとネイチャーパークかさがたをスタート地点とした「竜ケ滝コース(大屋コース)」の後半の美味しいところだけを登ります。(この後半を「あまのじゃく・名水コース」というようです)後半のスタート地点は「林道笠形線」から始まるので、標高はすでにかなり稼いでいる状況なんですね。(ここはからは「あまのじゃく・名水コース」となるようです)ここからしばらくは、屋久島(行ったことないけど)やジブリの世界を感じさせてくれます。沢の名前があるのかどうかも分かりませんが、谷間に流れている沢を何回か往復します。これが「天邪鬼の力水」(降雨の後なので汲みませんでした)それなりの斜度をつづら折りに登っていきます。(「龍の背」という岩場)(「天邪鬼の挽岩」と呼ばれる場所からのビューです。)尾根に出てから最後の激坂を力を振り絞って山頂到着!!!到着してしばらくは下界も展望できましたが、風と雪がかなり降ってきたのです。雨雲レーダーでは雨雲はありません。食事(カップ麺とコンビニおにぎり)を終えて雪が止むのをまっていると宝塚から来たというお姉さんの二人組が登ってきました。結構面白い二人組で笑わさせていただきました。やや小降りになって来た道を下山しますが、頂上付近はうっすらと雪化粧に!次は、どの山を楽して登ろうかな???にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年03月16日

コメント(0)

-

登頂達成

北播磨最高峰の山関西・近畿百名山兵庫50山の一つという名峰?である千ケ峰にYちゃんと登ってきましたよ。これまでYちゃんとはハイキングレベルの登山に何回かチャレンジをしたけど、目的達成できたのは高御位山くらいで、それ以外の山は行き当たりばったりの無計画もあるけど、疲労や迷子などで登頂ができなかったのです。今回は、登頂が絶対条件ということで、スタート地点が最も高い「市原コース」にしました。今回は下調べもして、登山というよりも遊歩道なので初心者でも大丈夫との書き込みもあるし、実際、上り口の案内看板にも散策道と書かれています。そりゃ、スタート地点の標高は760mなので、千ケ峰が1005m、差がわずか245mなので楽勝なんでしょう??ということで安心して出発します。道は確かにハイキング道のように整備されていて、道に迷うことは無いともいます。途中、残雪もあったりして。程よい疲労で山頂に到着✧\\ ٩( 'ω' )و //✧山頂はこんな感じ途中で購入したマイスター工房八千代の巻きずしとカップ麺で昼飯にします。(食べかけでメンゴ)山頂で食べる食事は格別ですね~!(感想)まあ、コース的に登山と言えるレベルではないでしょうね。でも、普段、ほとんど運動していない方は休み休みじゃないとしんどいんじゃないかなと思います。(←私のことです)慣れている方は違うコースが良いと思いますよ。それと、杉林が多くて帰ってから鼻水、目のかゆみで困っています。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年03月01日

コメント(0)

-

いろいろあるときだからこそ、時間を作って・・・

暦の上も実際の気候もはとっくに春なのに、気の滅入ることがあったりして・・・・・そんな時ほど無理をしてでも外に出るように心がけています。そして、23、24日にいつもの古法華のキャンプ場にOさんと行ってきました。連休というのもあるけど、私が経験した中では一番賑わっていまして、本当にお隣さん状態でした。駐車場側管理棟側私らはいつものように駐車場側と管理棟側の中間で小川沿いに張りました。写真はないけど、Oさんも私もタープ泊でコットを使用しました。早々に準備が完了したので、軽くハイキングに向かいます。目指すは笠松山古法華寺を基点に登山道?があり、岩山なので木々も少なくて低いので見晴らしはとても素晴らしいです。途中に鎖場があったりと中々面白いです。Oさんが必死にしがみついてますが、フリをしているだけで、岩が乾いて滑らない時は鎖は必要ないと思います。景色を楽しみながら気持よく到着小学生低学年以上なら登れると思いますよ。大阪から来られたご夫婦、六甲山の麓から来られたご婦人らと楽しくおしゃべりをして下山します。ここまでは暑いくらいでしたけど、日が沈みかけると寒くなってきたので、早々に焚き火をします。焚き火の奥にあるのが自作の陣幕もどきで、ダイソーのデニム端切れを短いポールで止めてあるだけです。効果はあまり無かったと思います。(´;д;`) 簡単に食事を済ましてタープに入ると、既に結露が凍っています{{(>∇

2020年02月25日

コメント(0)

-

超寒がりの就寝対策(ソロキャン)

またまた懲りずに行ってきましたよ〜2月1日(土)は昼過ぎまで用事で、終わってから速攻で古法華のキャンプ場へ到着は午後3時半ごろで、Oさんはお昼寝中( ˘ω˘ ) スヤァ…(今回、Oさんはステイシー2だけでタープ無し)私も、今回はできるだけ簡単にということで、DDタープのコット無しのフルクローズとします。写真ではわかりにくいかもしれませんが、縦に寝るのではなく、横に寝るために両サイドを引っ張っているのです。4*4のタープではそこそこの高さを保とうとするとどうしても横幅が2mかつかつになってしまうので、少しでも空間を広げるためにやっています。過去の写真で張り方も違いますが、このように横に寝るのが前室もそれなりに確保できるので好みです。2月1日、2日の古法華キャンプ場の状況はというと、相変わらずのキャンプ人気です。(駐車場側)(管理棟側)さて、めちゃくちゃ暖冬が続いていますが、私はYちゃんやMちゃんのような野生的ではなく、か弱い超寒がりの私は相応の装備でなければ寝ることができません。私の寒さ対策を紹介しますと(タープ泊想定)まず、寝床関係として(地面から)①ペラペラの防水テントシート②All weather blanket③やや厚手のグランドシート④Expedのエアマット私はジーっと上を向いたまま寝るのが苦痛なので、寝返りもしやすい幅広、ロングのタイプにしています。⑤綿毛布(シェラフにかける場合もある)⑥ダウンシェラフ⑦シェラフ内の足元にハクキンカイロ(必要に応じて)⑦シェラフカバー⑧インナーシェラフ⑨サバイバルシート⑩100均の銀シートなんかを使う場合(用意)があります。衣類関係では上衣は(かなり寒い場合)①インナー②電熱ベスト写真ではさぞ暖かそうに見えますが、ヒーター部分はもっともっと小さいので騙されないように!それでも効果はあるけどね・・・・就寝中は中温設定③フリース④薄手のダウンジジャケット下は①普通のパンツ②綿入りの防寒インナー③靴下は厚手のウール以上の装備でこれまで寒くて眠れなかったことはありません。それと、前室の暖房としてCB缶用のストーブを使うことがあります。(Kovea)ちなみに、今回の最低気温はでした。このくらいなら上の装備でNo problem.にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年02月03日

コメント(0)

-

キャンプの拘りは人それぞれ

今年に入って早3回めのキャンプに行ってきました。行ったのは25日と26日で、いつものOさんと場所もいつもの古法華です。Oさんも手慣れたものでサクっと設営が完了し、昼食後に散歩です。夕食は、Oさんに頂いた猪肉です。薄切りにした焼肉と小さめの短冊切りにしたものをレトルトのモツ鍋に入れて食べました。ボタン鍋は食べたことがあるのですが、焼肉では素の猪肉の味が堪能でき、良い肉だったので臭みはゼロ、モツ鍋はゼラチン状になったモツと歯ごたえの残る猪肉との相性が良かったですね〜ありがとうございました。キャンプと言えば焚火ですよね〜職場のYちゃんが建具や造作でいらなくなった木材を薪に使用できるように準備をしてくれたのです。これはその一部今回の焚火は盛大にさせていただきました。ありがとうございます。芸人のヒロシさんや多くのキャンパーは、原始的に?ほぐした麻やチャークロスにマグネシウムのファイヤースターターで火を熾していますよね〜(自作したチャークロスにスターターで火をつけているOさん)可能な限り自然の資源を使って、手間と不便さを楽しむのも分からないでもないけどね・・・・・・・私も一応、麻紐、スターターは持っているけど、速攻でライター着火タイプです。前回にドロップダウン現象について少し書きましたが、今回のような零下にならない気温であっても火を付けているときに、ボンベを手で温めると炎に勢いが出ます。それを解消するパーツとしてパワーブースターという商品が販売されてまして、コンロの炎の熱をCB缶に伝導させる単純な機能です。なので、試験的に自作をしたのがコレです。銅の針金を束ねて銀テープで巻いただけのもので、100均のボンベカバーで固定します。バーナーに火を付けてしばらくするとボンベに面する部分が暖かくなるので一定の効果は出ているものと思います。テントですが、今回は降水確率も40%とやや高かったこともあり、装備を最小限にしようとテントは張らずにタープ泊とし、地面が濡れることを想定してコットとしました。結果は雨も降らず、暖かったので撤収もスムーズでしたね。ではではにほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年01月27日

コメント(0)

-

極寒キャンプを楽しむ & 焚火台崩壊 & 簡易ローチェア

18、19日とホームグランドの古法華自然公園キャンプ場に行ってきました。相変わらずのキャンプ人気でメチャンコ寒いなかも大勢のファミリーやソロのキャンパーが訪れています。今回は、ソロの3人組でMちゃんOさん私の3人で生活は隣人みたいなもので単独行動を基本としています。このキャンプ場は兵庫県の瀬戸内海に近い播磨エリア(その中でもやや内陸)なので、日本海側、東北、北海道のような厳しい気象条件ではありません。まあ、『極寒』は誇張しすぎでしょうけど、今回の最低気温はマイナス3度からマイナス4度くらいまで下がりました。朝の7時ごろは、霜で真っ白で湿った地面は小さめ(低め)の霜柱ができていました。霜柱を潰しながら歩くのも久しぶり!でも、普段の生活圏と比べるとかなり寒く相応の対策は必須で、寒さに強いMちゃんでも今回の朝方に寒さで起きたようです。まあ、冬用シェラフの下がペラペラの銀マットと毛布1枚だけなので当然といえば当然と思うけど・・・・・私がやっている対策は(シェラフ・マット以外)暖かい服装は当然として、就寝時には電熱ベストを使用シェラフ内の湯たんぽ代わりに『ハクキンカイロ』今回初めてシェラフの上に綿毛布を掛けました。それと、テントの前室で過ごす時には、安価なヒーターアタッチメントを使用しています。(この写真は過去のものです。中央の円筒状がヒーターアタッチメント)めちゃくちゃ小型で性能は許容できるのですが、ガスバーナーを使用するので、その間の調理等ができなくなるのはイマイチかな。(この上に鍋等を置いて加熱は十分に可能です)※写真は温度計ですが、COセンサーで監視もしています。次回は荷物になるけど、Nancher Baseで使用しているKoveaのガスストーブを持って行こうと思います。そして、寒さに対処した方が良い現象として、カセットボンベの『ドロップダウン現象』がありまして、私とOさんはSOTOのST-310に搭載されているマイクロレギュレーター機能で寒さには比較的強いとされているものの、マイナス温度になると炎の勢いが弱まってしまいます。この『ドロップダウン現象』の対策として、パワーブースターが市販されてまして、要はバーナーの熱をカセットボンベに伝導させるものです。これはSOTOの商品で3000円以上とりあえず家の余り物の銅線(銅の針金)を束ねて、100均のボンベカバーで固定できるようにしました。(写真無し)銅なので熱伝導によりボンベに接する面まで暖かくなり一定の効果がでているようですが、継続して検証したいと思います。お次は、快適化について講釈を今回、OさんもDDタープ(4*4の迷彩柄)を購入したので、私と同じくテントのインナーをタープを覆うことにしました。これが結構快適で、調理やくつろぎスペースは勿論のこと、クローズができて、とにかく出入りに屈まなくても良いのです。就寝スペースが一人用なら前室をもっと広くできるんだけどね。それと、皆さんご存知の○マゾンなんかで売っている安いソロキャンプ用の折りたたみ椅子なんだけど、同じく安い折りたたみテーブルと高さが合っていないと思いません?ローテブルならなおさらですけど。どうも食事の際に前かがみになりすぎて胃が圧迫されるんですよ。なので、前回はマット上にあぐらをかいていたのです。これでもいいんだけど、マットが結構嵩張るので、今回は椅子の足を抜いたのです。二本足となり自立ができないため、身体でバランスをとることになります。ウトウトしてしまうと前後どちらかに倒れるけど、良く言えばロッキングチェアのように使用することができますし、あぐら椅子のように使うことも可能です。気に入らなければ元に戻せば良いだけなので気が向いた方は一度チャレンジしてみては??最後に悲報です!!!!ピログリル(Oさん命名)が崩壊しました。焚火を終了しようかと少し動かそうとしたところ、完全崩壊(全壊)しました w(゜o゜)wこのての、いわゆる偽物(パッチもん、バッタもん)はこんなこともあり得るし、想定内のことでしょう?このフレームの柱?はフレームを展開や折りたたむ際に回転しなければならないので、カシメての固定や接着はできないのです。抜けずに、かつ、回転もできるようにと、柱の外周にヤスリで溝をつくって、その部分のスリーブをカシメることにしました。(分かるかな??)作業時間約1時間、一応完成しましたよ。(写真無し)ではではにほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年01月20日

コメント(0)

-

新春キャンプ

皆さん!あけおめで~す。私は今日で正月休みは終わりになりますが、皆さんは良い年始を迎えることができたことと思います。私は嬉しさ、喜びと疲れですかね。年末の休み早々から横浜の長女家族が帰省してきて1歳の孫らと忙しい毎日。正月からは二女家族が来て、8ケ月の孫も混ざっててんやわんやでしたわ。そして、3日の午前に帰ってから自分の時間で癒されようとキャンプに直行!といっても約束していたOさんと一緒です。早々にテントを張ってから散歩とハイキングに出発ここ古法華自然公園キャンプ場から山に登ることができ、周辺の山々は岩山系なので樹木は低くて少ないので展望はとても良いです。展望台からの眺望昼間は暑く、ほどよい疲れで夜はよく眠れそうです。夕方になり一気に気温が下がってきたので早々に焚火をはじめます。今回のニューアイテムはこの焚火台でピログリル(Oさん命名)そうななんです。ヒロシさんが愛用しているピコグリル398のパッチもん(バッタもん)です。でも本家よりも値段は当然安価ですけど丈夫そうですよ。夜露が凍りだすくらいに寒くなってきたので、焚火も早々に切り上げて午後9時から就寝の準備にはいります。夜中におしっこに起きたけどキャンプでは今までで一番熟睡できました。朝起きると、周りは霜で真っ白でしたよ。こうなると、乾かすのに時間がかかるんだよな~ところで、今回は写真でもわかるように普通のドーム型テントのインナーにDDタープ(4*4)で覆って前室を広くしたのです。流石に焚火はできませんけど調理なら全然OKです。寝る時もクローズ無しでしたが寒さも大丈夫でしたのでしばらくはこれでいこうかな。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2020年01月05日

コメント(0)

-

いいな~

20、21日はOさんが赤穂の丸山キャンプ場へそして、Mちゃんが21、22日にホームグランドの古法華へそんななか、私は土曜日は風邪を引いた孫の子守とノーキャンでした。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年12月22日

コメント(0)

-

キャンプ初心者が指導者に

ここ2、3日はクリスマス気分にならないほど暖かったですね。そんな中、3週連続で週末キャンプに行ってきました。14日と15日は昔から仕事でお世話になっている同世代のOさんで、私がキャンプをはじめることを知ってからやるき満々となり、道具がそろったこともあって指導がてら?一緒に行ってきました。場所はそこしか知らないといえるほど通っている「古法華自然公園キャンプ場」です。OさんのテントはオガワテントのステイシーST-2です。私は久しぶりに普通の安価なドームテントにしました。昼までに到着したので昼からはのんびりと過ごして、Oさんは本当に精神的にも気持ちが良かったみたいです。せっかくの冬キャンなので、氷点下なみの極寒を味わってほしかったんだけどね。夕食はOさんが買ってきてくれた霜降りステーキでステーキ丼にしました。(100均のスキレットに入りきらまかったのでこれで半分です)肉汁と特性ソースの垂が飯盒で炊いたご飯に染み込み、肉は柔らかくてめちゃくちゃ美味しかったですよ。コーヒーメーカーでワイワイ(Oさんが購入した「nCampポータブル エスプレッソ コーヒーメーカー)焚火台でワイワイ(Oさんが購入した芸人ヒロシ愛用のピコグリル398)焚火のやり方でワイワイホットサンドの作り方でワイワイ収納でワイワイ老後でワイワイetc楽しいキャンプでした。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年12月15日

コメント(0)

-

氷点下のタープ泊にチャレンジ(ソロキャン)

毎度の古法華自然公園キャンプ場に行ってきました。 金曜日の3時半ごろに到着した際には、あの広いキャンプ場のメイン場所に1張だけでした。私は敢えて駐車場側にしたので本当に完ソロみたいな状況でした。夜の7時頃にソロキャンの方が来られてちょっと安心しました。寒くて寝ようとした9時半ごろに若いカップル2ペア(4人)がやってきました。それから寒い中協力しながら一生懸命設営していたようなので、ちょっとくらいの喧騒は何とも思わないし、羨ましいとも思います。それから焚火や食事もするだろうけど、結局日が変わった1時過ぎごろまでBGMを流したり、ワイワイしていました。大声でしゃべったり喚いたりというほどではないんだけど、周りがめちゃくちゃ静かな環境で、私らもそれを望んでいるので正直鬱陶しいと思いましたね。悪気がなく楽しんでいることは良く分かっているのですが、周囲への気遣いがなかったと思います。さて、今回もDDタープ泊にチャレンジだったんだけどまだ2回しか使っていないドーム型のテントと比べてどうなんでしょうね??タープ泊といっても日よけの下に寝るのではなくて、タープで部屋を作った場合との比較では(メリット)4m×4mのサイズでは2人用のドームテントよりも床面積(床は地面)が広い色んな張り方ができて飽きない。床にシートがないためコットを置くことができる。室内でバーナーの使用が可能遠赤アタッチメントで暖をとることができる(COには注意)(石油ストーブなら設置可能と思われる。)外と中の区域が曖昧なので自然と一体感がある。片付けが簡単荷物が減る。(デメリット)今の時期は結露が激しくて触れたものが濡れてしまう。フルクローズができるがどうしても隙間ができてしまう。風に弱いと思う。布1枚で空気の層がなので寒いのでしょうね。オシャレではない。といったところですかね~もうちょっとタープでいこうと思ってます。今回の張り方は、座った状態での眺望や調理ができるようにコットを横向きに置くタイプにチャレンジしました。185センチのコットは置けましたが、シェラフで寝ると足元や頭がタープに触れてしまうので結局は斜めにしました。懸案だった寒さですけど最低温度は、マイナス0.9度、タープ内はマイナス0.4度で、朝に結露を拭き取ろうとしたら凍っていました。熟睡できたどうかでは、今回はダメでした。その理由は夕食時に身体を温めるのに水分を取りすぎたせいもあるし、年齢的なものもあるしションベンに3回起きたことで、外がとにかく寒くてウトウトが継続できなくてリセットされてしまった。でも、周囲の明かりが全て消えた夜空の星は格別でしたよ。(マジで!)それと、空気が冷たくて鼻の奥が痛くなったり鼻水が出たりした。上記に書いたちょっとした喧騒があったこと。が原因でシェラフに入っていれば寒さは感じませんでした。(暑いとも感じていませんけど)今回もハクキンカイロに助けられましたよ。めちゃくちゃ寒がりの私ですが、今の装備でもうちょっと寒くても大丈夫そうです。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年11月30日

コメント(0)

-

霜が降りるなかDDタープでキャンツーソロ

ソロキャンは何が楽しいのでしょうね?一人での買い物や、ましてやレストラン、食堂なんかでの一人飯なんて絶対に嫌なのにソロキャンは大丈夫でございます。所詮は慣れなんでしょうか???さて、金曜日の午後から過去の休日出勤の代休をもらいソロのキャンツーに行ってきました。まだまだ超初心者なので出発前、到着してからの準備に時間がかかってしまいます。今回もタープ泊で、折り紙なんかで机上とイメージトレーニングをしてきたつもりなんだけどね~本当は、ある方のブログに掲載されていましたステルスとパスファインダーのいいとこどりみたいな張り方をしようと思っていたんだけど、思うようにならずに定番のパスファインダーという張り方としました。これは、入り口が高2m、奥行きが3m近くあるので空間スペースは一人では十分すぎるほどですし、フルクローズもできます。夕方になると一気に気温が下がり、テントの前でくつろぐのが辛くなってきました。テント内で焚火はできないので、身体だけかろうじてテント内で暖とりようの焚火を少しだけ。元々、薪を拾ってまでの焚火はする気がなかったので、家の余っているウッドチップとSOTOの超小型焚火台としました。夕食は妻が作ってくれていたお昼のお弁当を食べたらお腹が膨れてしまい、何も作らずにくつろぎタイムです。が寒さでボーっとすることもできず、念のために持ってきていた遠赤アタッチメントストーブを試してみます。しばらくすると外は5.5度なのにテント内は10.5度なのでそれなりに効果はありそうです。でも、CO中毒や火事の危険性もあるので長時間はできませんね。疲れもあって眠くなってきたので午後9時にシェラフに入ります。シェラフ以外の寒さ対策はハクキンカイロで、使い捨てカイロと違って暖かさには雲泥の差があり、足先がホカホカですよ。マジで!キャンプでこれからの時期を気持ちよく寝るためには絶対に外せません。ハクキンカイロ効果でキャンプで初めて熟睡できた感があります。(夜中の2時ごろに小便に起きましたが・・・めちゃくちゃ寒かった)朝の4時過ぎにも一旦目が覚め、それから二度寝で7時過ぎに起床霜が降り、池は水温が気温よりも高いので蒸気霧が発生していました。温度計で最低気温を確認すると素とは3.1度、テント内は4.1度ちなみに、超寒がりな私の寝床関係はローコット、その上に100均の銀シート、安い蛇腹折のマット、最低使用温度-25度のシェラフとシェラフカバーです。もうちょっとだけ寒くても大丈夫かな??にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年11月16日

コメント(0)

-

キャンプ初心者がタープ泊

久しぶりの日記になりました。最近、ちょっとだけキャンプにチャレンジをしておりまして、前回の日記は10月4日のキャンプで、その後も1回行ってますので今回で3回目ですね。場所はホームグランドの「古法華自然公園キャンプ場」です。(ここしか知らない)今回はソロではなく、師匠のYちゃん、私と同じ弟子のMちゃんの3人です。夜だけTちゃんも参加です。キャンプ3回目の初心者が今回チャレンジしたのはタープ泊です。テントではなく、タープをテント代わりにして泊まるというものです。タープ泊といっても、①タープの下にそのまま寝る②テントのように部屋を作って寝るの大きく2つがあると思いますが、今回は②のテントの代わりになるものを作って寝ました。様々なタイプが作れるようで、簡単そうだった三角すいのワンポールテントみたいなものを作りました。朝に撮影したので、夜露なんかで若干しおれていますけど・・・。感じたことはタープでテントのように張るためにはやはり練習が必要でした。予定はステルス張をする計画だったけど、思うように張れずに三角すいのテントにしたのです。YouTubeの動画や折紙でのイメトレだけではダメでしたね~一番心配していた寒さはコットにしたことと、冬用のシェラフにしたので、あえてパンイチにしたけど寒くありませんでした。(暑くもなかったけど)今後の課題となったのが、結露です。夜の11頃にテントに入った時には、外面は夜露、内面は結露でベチョベチョになっていました。分かりにくいですが内面の水滴の状況です。三角すい状のテントにしたため、出入りにタープをかけ分ける必要があり、その度に衣服が濡れたタープ触れてしまうので濡れてしまいます。同様にタープ内での作業もタープに触れると濡れてしまいます。当然、シェラフを濡らすのはご法度です。結露には結構気を遣うし疲れますね~結露を防ぐことはできませんけど、次回は違う張り方でやろうと思います。食事や飲酒は、それぞれで自分の好きなことをやってます。私は缶詰カレーとデザートにぜんざいでした。それも一段落して焚火を囲んでどうでもエエ話がウダウダと続きます。朝食は焚火の時に焼いていた焼イモで、メスティンで温めてから食べました。片付けでテントなんかを乾かしている最中にMちゃんは楽しそうに遊んでいました。ヨカッタ・ヨカッタにほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年11月02日

コメント(0)

-

ソロ・キャンツー デビュー

10月4日金曜日の昼からちょっとお休みをもらってソロのキャンツーに行ってきました。練習がてら8月にデイキャンプへ行きましたけど、テント泊は20年以上も前になるかな。まず、今回の目的は単にキャンプをするのではなく、ソロであること。そして、単車で行くこと。の二つです。まだ練習段階であり感覚をつかむということで、最も近場の「古法華自然公園キャンプ場」にしました。準備ですがスーパーカブなので積載に限度がありますが、コレもあった方がいいんじゃねぇということで道具が増えてしまいます。この辺りも今後の取捨選択のために経験が必要でしした。食事ならぶっちゃけ、インスタントで湯だけなら焚火だけでOKなんだけど、野営ではなく一応は心身のリフレッシュも兼ねているんだから、ちょっとくらいの優雅さ?は必要と思います。それよりも重要と感じたのが睡眠ですかね。疲れに行くのではなくてリフレッシしに行くんだから。今回使用したのは、エアマットと春夏秋用のシェラフです。実際、あまり眠れませんでした。その理由はエアマットの幅が狭くて寝返りがめちゃくちゃしにくい。ゴロンとするとマットから落ちてしまうので、その位置で向きを変える必要があり、ウトウトしていたにしても潜在意識のなかにそのことがあるので熟睡できないのです。極力、上向きを維持しようと努力をするので、不自由だし腰も痛くなるし・・・それと、寒がりもあるけど朝の3時くらいに寒さで目が覚めてモジモジし、念のために持ってきていたシェラフのインナー(起毛)を使いました。荷物が大きくなってもシェラフとマットは要検討です。安価な中華テントの評価ですが私の直ぐとなりの方がメーカーも色も全く同じだったので恥ずかしもあり、嬉しさもあり。性能は比較対象がないので感じたことになりますが、一応スカート付が幸いしていたのか、外気とテント内は明らかに温度差があったと思います。ちなみに、数名のキャンパーがインディアン型のテントでしたが、あれは恐らく布1枚なので断熱がほぼ無いんじゃないかと思いますけど・・・それとハンモックの方、極めつけはタープの下に寝ている強者もおられました。それでも寝れる方が羨ましいです。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年10月05日

コメント(0)

-

雌岡山練だけです。

彼岸花があちこちの畔で咲いています。本当に特徴的で美しい花だと思いますが、迷信的なことでかなりマイナスイメージになっていることは否めませんね~。さて、久しぶりに自転車に乗りましたよ。といっても雌岡山ですが・・・・昼から天気が崩れるという予報なので、午前中にノザルちゃんとサクッと。アウター縛り(27Tまで)で2本でお腹いっぱいになりました。珍しくガーミンでログ取りをしまして、雌岡山のヒルクライムタイムは、ストラバで6分22秒タイムアタックはしていない普通の走りですけど、それにしても遅いです。確か先日に、エースのほっしゃんが4分台と言っていたような???ほっしゃんも正真正銘のエースの座へましっぐらで、今後は後ろ姿も拝めないほどの差が付いていくのでしょうかね??にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年09月28日

コメント(0)

-

キャンツー(ソロ) debut(Deview) 私じゃないけど・・・

職場の後輩が黙って「ソロのキャンツー」のデビューを果たしました。場所は、ツーリングとはいえない家から30分ほどの「古法華自然公園キャンプ場」で、自転車でも度々走っている場所なのです。休みの日はそれなりのキャンパーがいまして、どちらかというと子供連れの家族がメインのようだったので、ソロキャンの候補地からは外していました。後輩がデビューしたのは、9月23日の連休の最終日で、夜にラインで写真を送ってきたのです。私はDayしかしたことがなく、ちょっとだけ悔しさもあって、カブでいじりに行ってきたのです。このキャンプ場はフリーサイトで好きな場所にテントを張るのですが、全部で6組ほどだったようで寂しくもなく丁度良いくらいでした。そのうち、ファミリーらしきテントが2つで、4つはソロでした。ソロの場合は会話をすることがないので笑うこともありません。そのあたりをどう捉えて楽しむかでしょうね。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年09月24日

コメント(0)

-

スーパーカブ(JA10)快適化計画もいよいよ終了か? その2

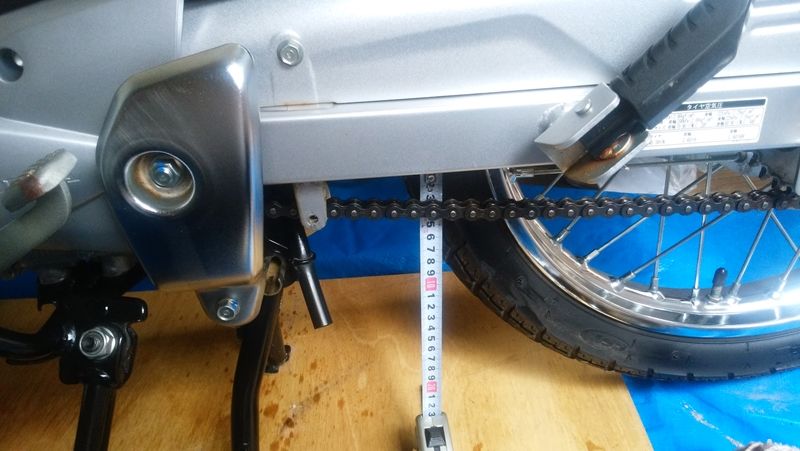

前回からの続きです。カブ(JA10)の純正リアサスペンションが気にいらないと書きましたが具体には「段差の衝撃」です。私の体重は60キロというやや軽量がアダとなっているかもしれませんが・・・底づきという感覚ではなく、衝撃でバネが縮み、その際に下腹部が「(´;ω;`)ウッ…」となって、伸びる際にダンパーが弱いのかピヨ〜ンと身体が上へ飛ばされる感覚になるのです。(←大げさ)なので、不快であるとともに、タイヤが路面を追従している感覚が乏しく、お尻をシートにどっしりと安定できないし、もしカーブの途中で段差があるとタイヤが滑ってしまうんじゃないかと不安になったり。調べてみると、主なメーカーはSP武川とYSSのようで、評価は「純正よりもやや硬い」は共通しているけど、乗り心地や走りの性能の低下はほとんど見受けられませんでした。そして、いずれのメーカーもJA10適合のリアサスを販売していましたが、適合品はどこも入荷待ちになっていました。いつ入荷されるのか、入荷が今後あるのかが分かりませんので、若干の不安はあったものの、カブ110の汎用品を購入したのです。この不安の内容は、適合品は何の細工もなしにポン付けができるのでしょうけど、汎用品はチェーンカバーに干渉したりして、スペーサーで調整したりする必要があるようです。それではどうなったでしょうか???これが購入した汎用型のリアサスYSSのハイブリッドサスペンションで軸長は標準と同じで340ミリです。まず、長さが純正と同じなので、片方づつ取り替えていこうと思います。まず、リア荷台を取り外してから標準のリアサスを取り外します。そして、YSSのサスを嵌めようとしますが、早々に躓きます。リアサスの固定穴に円柱のスペーサーが圧入されてまして、穴径が10ミリなのに対して突き出しているボルトは12ミリということで、付属の12ミリ用スペーサーに取り替える必要があります。10ミリのスペーサーを外す方法としてコンコン叩いて外しても大丈夫なんだろうけど、ベアリングの圧入みたいにクランプを使用して外しました。写真の左側には10ミリのスペーサーを押しこむことができる径のソケット。右側にはスペーサーを取り入れることができる径のソケット。それをクランプで締め込んでいくという単純なものです。12ミリのスペーサーはシリコンスプレーをかけると手で押しこむことができました。最初に問題となるだろう左側にチャレンジしたんだけど、案の定サス本体がチェーンカバーに干渉します。(写真は撮り忘れ)干渉しないようにワッシャーで調整すると、今度は固定用のナットのかかりが少なくなるとともに、上側も外側に出ようとするので、荷台の固定も困難になってしまいます。結果的に、チェーンカバーへの若干の干渉と僅かな歪は良しとして固定しました。右側は特に干渉する箇所はないけど、歪が出ないようワッシャーで調整をしました。何とか完成です。このように妥協できる性格やイジるのが好きな方は良いでしょうけど、完璧を求める方はそれぞれの型に適合している製品を購入してくださいね。インプレはまたの機会に!にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年09月22日

コメント(0)

-

スーパーカブ(JA10)快適化計画もいよいよ終了か? その1

9月7日の土曜に舗装されている林道をかなり走ってちょっと気になることがありました。元々バイクの運転技術や知識もないんだけど、リアサスペンションの性能というか動きが気になったのです。サスの話をする前に過去に記事にしている内容もありますが、これまでにイジってきた歴史?を改めて。2年前に購入してからここ数ヶ月前までは、ただの通勤の足onlyでしたし、カブのイジりにまったく興味がなかったのです。でも、キャンツーでも始めようかと色々と調べていくうちに、「カブ」「カスタム」なんかで検索するとこれでもか!というほど記事が溢れています。単純なので直ぐに影響を受けてしまったというのが事実です。そしてパーツがとにかく安い!安月給で少ない小遣いでも何とかできてしまうのですよ。ということで、最初にチャレンジしたのはヘッドライトがかなり暗いので補助ライトを装着(フロントキャリア含む)自己採点(10点満点) 8点中華のプロジェクターLEDライトで、十分すぎるほど明るいです。2点のマイナスはリフレクターがないので上方へも嫌が追うに光を飛ばしてしまうため、余り上向きにできないことと、造りが若干チャチイので耐久性がイマイチかもというところです。次がUSB電源手前の四角いやつで機能的には問題なしなので自己採点はなし。(後ろの赤いのは補助ライトのSW)次がスマホホルダーこれも機能的には問題なしなので自己採点はなし。次が防風スクリーン2千円未満のやつですが、これでも十分じゃね。という感想です。ネジやワッシャーを変更したりしましたが、コスパを考慮すると10点満点です。次がスプロケ14Tから16Tへ標準がローギアすぎた感があり、60キロほどの速度でもエンジンの頑張り感がかなりありましたが、静かに走れるようになりました。 自己採点は満点の10点次がベトナムキャリア(弁当型)カッパとかちょっとしたものを固定するにはいいけど、実際の使いみちは少ないような・・・カブらしさかな??自己採点は10点満点の5点次がシフトインジケータこの色は2速の色で昼間でも視認できます。これを付けてから無駄な(無意味な)ガチャガチャが無くなりました。自己採点は10点満点です。そして、リアサスの件ですが、次回にします。あしからず。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年09月20日

コメント(0)

-

初『ラーツー』でYAEH! (ヤエー!) カブJA10

早場米はとっくに稲刈りが終わっているようですね。そして、日中の日差しはまだまだ厳しいけど、空気そのものは秋の気配です。そんななか、自転車に乗らず、またもカブネタでございます。向かった先はヒルクライムでお馴染みの?ダルガ峰と駒の尾山でです。単車(カブ)でのツーリングでも私はあえて信号の無い田舎の道を極力選択したいため、グーグルマップで「ここへ行く」ではなくて、あらかじめ作ったコースをスマホに表示しています。やや頭が垂れた稲穂、小川のせせらぎ、山々の緑を見ながらのツーリングは本当に気持ちが良いです。ダルガ峰の麓まで行くのに信号に2~3回しか止まっていないんじゃないかな?それと、自転車ツーリングをしていて他の自転車ツーリングの方とすれ違ったときに、やや恥ずかしそうに「ご苦労様」「頑張ってね」的な意味合いで軽く右手を上げたりします。最近特にですが、カブで走っているときに対向のライダーから手を上げられることがあります。15年の間、シェルパに乗っている時にはそんなのされたことがないような・・・・・それでですね、バイクで手を上げて挨拶をすることをYAEH! (ヤエー!)っていうのをyoutubeで1ケ月ほど前に見て知ったのです。やってもらえると結構嬉しいものなので、気が付けば必ず大げさに手を振るようにしています。そして、目的はツーリングもそうなんだけど、はじめての「ラーツー」と「駒の尾山登山」でございます。「ラーツー」とは?ラーメンツーリングの略で、さすがにWikipediaでも略した「ラーツー」はありませんでした。要は山や川の自然の中でラーメンを食べることで、今日はダルガ峰の休憩場で食べる計画です。ダルガ峰の麓で後山山麓に湧き出る天然水「愛の水」を汲みます。自転車で何回も走ったダルガ峰林道の入り口に「道路崩壊につき通行止め」の看板が。もうちょっとで休憩場という箇所で完全な道路崩壊で行くことができません。仕方なく、出口側から攻めることにしたのですが、こちらも途中に崩壊現場があって四輪は不可能でしたが、二輪車なら辛うじて通れました。なんとか「ダルガ峰ヒルクライム」の終点である展望駐車場に到着しました。すでに単車での先客2名おられまして、「下のトイレのある駐車場までなら行けるよ」ということで向います。とっくにお昼が過ぎていたので、早速ラーメンを作ります。作るといってもカップ麺なので湯を沸かすだけです。お腹も膨れたことだし、駒の尾山に出発!運動不足がたたって直ぐに乳酸と息が上がります。前回に挫折した段ケ峰に引き続いてダメな予感がします。30分かけて第一関所の休憩所に到着駒の尾山頂はココみたいなので後1時間はかかりそうです。早々にリベンジを誓って下山←下山というほど登っていない駐車場に戻ってコーヒーを沸かして一服してから帰ってきました。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年09月15日

コメント(0)

-

カブ(JA10)ツーリングと隠れ家でランチ

またまたカブネタでございます。中華カブ(JA10)を購入してから2年も経つのに今まで一度も燃費を計ったことがありませんでした。燃費を計算するためには、カブにトリップメーターが無いのでオドメーターの数字を写メにしろ、何らかの方法で記録をしなければならないのです。まあ、ぶっちゃけ燃費に興味がなかったんだけどね。しかし、スプロケを14から16Tに交換したこともあり、一度どのくらいか計ってみたのです。なんと、リッター65キロメートル!!これがどんなものか少しだけ調べると、それなりに良い数字のようです。16Tの効果とあまりエンジン回転を上げない運転をするからでしょうか?さて、昨日の7日(土)に残暑が厳しいなか後輩とツーリングに行ってきました。暑いので避暑を兼ねて林道にしようかと迷ったのですが、前々からじっくりと見てみたいと思っていました「神子畑選鉱場跡(みこばたせんこう)」にしました。この場所は、あさご市で天空の城、日本のマチュピチュといわれる竹田城がある市で、この神子畑選鉱場跡も廃墟オタクにはとても有名らしいです。そして、道中も巷では酷道といわれるR429沿いにあるので、単車ツーリングにはもってこいかもしれません。この圧迫感というか近くでみると壮大です。この圧迫感というか近くでみると壮大です。興味のある方は調べてくださいね。お昼ご飯は、ありきたりでは面白くないので事前に調べていまして、「寺カフェ・一休」というお店を選んだのですが、開店から1年ちょっとのようで、ネット情報も少なかったです。どうなんだろう?とウキウキするのも楽しみの一つですもんね。お店に至る手前の風景です。お店は、お寺の敷地で元々は宿坊として利用していたと思います。料理の写真を撮り忘れてしまいました。美味しくてお腹一杯になりましたよ。次は、段ケ峰の山頂間際を走る林道へ向かいます。林道といっても舗装している道を選んでいます。山頂間際を走っているということで、山頂までの登山にチャレンジしたんだけど登山道がなく、熊笹をかけ分けて登るのが限界となりリタイヤになってしまいました。でも、7日の土曜日も酷暑並みの気温でしたが、標高1000mほどなので気持ち良かったですよ。ここから福知渓谷に抜ける林道が崩壊で通行止めだったので上ってきた林道を逆戻りとなっていました。残暑厳しいといっても山はススキが目立ち、街中も単車なら耐えられる気候になってきましたね。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年09月08日

コメント(0)

-

シフトインジケーターの電源についてちょっとだけ説明(カブJA10)

前回の記事の補足です。まず、私のやった発光ダイオード(LED)の発光色によるシフトインジケーターですが、机上ではとても簡単なことです。カブのJA10型であれば、信号となる線がコネクターまできているので電極を間違えずに接続すれば良いだけです。写真で説明するとスプロケの直ぐ上に白色コネクター(黒色コネクターの場合もあるかも?)がそれです。このコネクターは9極で110型のようです。このコネクターを抜くと右側のコネクター(オス側)の9極のうち真ん中の1極のみにオス端子があります。これがニュートラル電源で、コネクターを抜いた状態でキーをACCに回してもメーターパネルのニュートラル表示(緑)は光りません。(重要)私が先日チャレンジした際に、ものすごく時間がかかってしまった要因が、この端子に流れている電極がプラスだと勘違いをしていたことにあります。このコネクターを使用してシフトインジケーターを付けようとする場合は、ここに流れているいるのはマイナスなので間違えないようにしてください。それでは、9極のうちどれが1速から4速に割り当てられているかというと先人の皆さんに教えて頂いたとおりでした。オス側のコネクターを端子が見える方から見た図です。その場所にマイナスが流れる電気コードを接続した規格にあうオス端子を装着します。真ん中のニュートラル端子を抜いて別の110型9極コネクターを使用しても良いと思います。コード長はメーターパネルまで配線しなければならないので、確か120センチにしたはずです。(これでも少し余りますが)これで各チェンジのマイナス電源ができたので、次はプラス電源です。私はACC電源から引っ張りました。(これは多くの記事がで出ているので省略します。)しばらく乗りましたが今のところ不具合はありません。とにかく、これまでは信号待ちのたびに、ガチャガチャと何速かを確認していたのが不要になったのでとても快適でございます。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年08月30日

コメント(0)

-

発進時のもたつきと幻の5速を踏まないぞ!(JA10)

もうすぐ8月も終わりになろうとしているので、体力維持向上を兼ねてそろそろ自転車に乗らないと思っているところなんですが・・・・どうもカブイジりが結構楽しくて!さて、110CCのノーマルカブ乗りの方は「幻の5速」という言葉は常用語かもしれません。4速(トップ)に入っているのに、もう1段あると勘違いしてシフトを上げようとする行為のことをいいます。これは、スプロケットを14Tから16Tに交換してからはまず幻に入れることは無くなりました。その理由は、エンジン同じ速度でも回転が低くなっているからです。16Tにしてからしばらく乗ってますけど、ハード的な不具合が無い限り、14Tに戻すことはないと思います。(純正の14T)(16T)現在の感想は、めちゃくちゃ大きな変化ではなく、トルクが無くなって走りづらくなったというようなことはありません。回転計がないので正確なことは分かりませんが、今までの速度50キロの回転が60キロになっているような感じです。あえてマイナス面を言うなら、1点目2速発進も可能なレベルだったのが、更にもたつきもますので、使用できるのは渋滞等でノロノロの時くらいでしょうか。2点目エンジンブレーキが弱くなったことで、予想よりもスーっと行ってしまいます。なので、ブレーキの多用になっていますし、今まで積極的にやっていなかったシフトダウンをするようにしています。次に、発進時のモタモタですけど、これは発進時のギアが3速又は4速の時のことです。私の普段の乗り方は、停止前に2速までシフトダウンをして、完全停止後に1速若しくはニュートラルにしています。しかし、予期せぬ停止や考え事やややボーっとしている時に適当に止まったりすることがあります。信号が変わっていざ発進しようとしても、3速や4速ならノロノロすぎて、そんな時ほど慌ててギアをダウンのつもりが4速にしてしまったり、シフトダウンがうまく噛み合わないことがあります。カブ乗りの多くの方が同様の悩み(悩むほどではないけど)、解決方法としてシフトインジケーターを装着している方が多いです。外付けの数字タイプが多いようですが、そこの1点を凝視する必要があるので私はあまりそそられないのです。広い視野でも感覚的に認識できるものとして、発行色で何速かを把握するインジケーターを作っている方がおわれました。参考というかそのままパチッタ(引用)させていただいたブロガーさんがあるのですが、ご迷惑をかけるかもしれないので、必要な方は「ja10」「シフトインジケーター」等で検索してくださいね。おかげさまで、想像よりも良いものができました。有難うございました。とはいっても、何分素人なので完成するまでの実質6時間ほどの時間を要してしまいました。それでは、苦心の結果をどうぞちなみに、昼間の写真はどの色も分かりにくいですが、肉眼ではパッと見るだけで認識できますよ。でも3速の黄色だけは昼間、夜間ともメーターライトと同系色なので分かりにくいかな。1速の昼間1速の夜間2速の昼間2速の夜間3速の昼間3速の夜間4速の昼間4速の夜間カブには似合わないけど、夜のグラデーションは美しい!にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年08月26日

コメント(0)

-

カブいじりは安いでんな~

最近は自転車よりもカブネタばかりで申し訳ございません。私のカブはJA10型の普通の中華カブでございます。購入からもうすぐ2年になり、いじる気もなく全くのノーマルで通勤にだけ使用していたのです。でも、少なからず不満な面もありまして、それは一つ目は前照灯の暗さです(解決済)これは、10年以上乗っていたシェルパの比較になりますが、シェルパも暗いなぁと感じていたのに更に暗く感じます。通行量の多い幹線道路や街路灯がある道はまあ大丈夫ですけど、田舎道では見えなすぎて怖いくらいです。LED化など色々と検討した結果、通勤ではそれほど必要ではないことから、車のフォグランプみたいにLEDの補助球を2ケ付けました。(SW付)そして、今回解決した二つ目は、通勤のメイン道路の制限速度が60キロで、当然、ノーマルのままでも巡行はできます。でも、頑張ってます感が強く、エンジン回転にもう少し余裕が欲しいのです。いわゆる高速仕様なんですけど、一番ポピュラーな方法としてスプロケの交換をしました。標準は14Tなので、15Tか16Tかで悩んだ結果16Tにしました。14Tの標準そして16Tとにかく、カブのパーツは安くてスプロケでも千円ちょっとということもあり、ダメなら15Tを買えばいいじゃんという安さです。16Tの使用感は後述します。さらに、今回は積載量アップとカブらしさを出すためにベトナムキャリアを取り付けました。これは、シートの直ぐ前が平らになっていて、そこに弁当を積んで会社にいくためのものかは知りませんが、弁当キャリアというものらしいです。(ノーマルのベトナムキャリアは平らになっていません)さて、スプロケ16Tの走行感ですが、平たん路の5キロほどの試走ですが、想像過多もあったでしょうけど、ものすごく変わったというほどではありません。15Tならもっと違いが少なかったでしょうから16Tで良かったと思ってます。具体的にはかなり滑らかになっていて、今までは2速発進はちょっと加速が弱いので1速発進派でしたが、1速でちょっとだけ引っ張ることができるようになったことで、2速へのチェンジまでに余裕ができました。そして、速度が60キロでは今までの50キロくらいの回転数になっているような感じでかなり静かで滑らかになったようです。問題のトルク低下はそれほど感じなかったですよ。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年08月17日

コメント(0)

-

久しぶりに横浜・東京さ行ってきたよ~

タイトルはつかみであるし、日記の顔といった重要な要素なんでしょうけど、毎回悩んでしまいます。さて、8月8日(木)の夜から横浜に住んでいる長女宅へ二女、3ケ月の孫、妻を連れて行ってきました。(自家用車)メインは、二女の親友がTDLのオフィシャルホテルで結婚式を挙げるということでそのついでなんですが。9日(金)の夜は横浜中華街と赤レンガ倉庫界隈の散策10日(土)は二女の親友の結婚式へ連れて行く。11日(日)は東京観光観光は長女の孫(8ケ月)を抱っこひも?で抱っこしているので腰が痛くて痛くて。何よりも暑すぎで孫にも負担なので渋谷だけで終了!その夜に横浜を出発して12日(月)の朝に帰ってきました。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年08月12日

コメント(0)

-

心頭滅却は無理

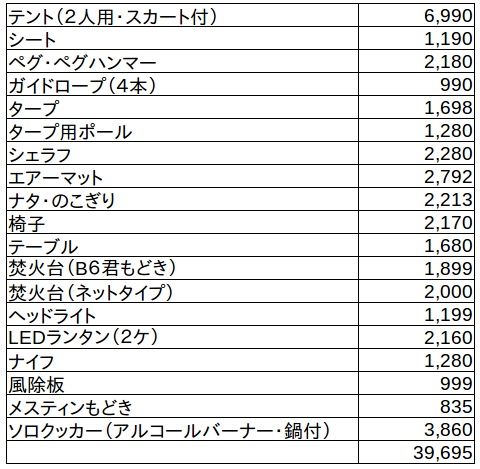

毎日毎日「暑い〜!」が合言葉、口癖になっております。ところで、職場の同じ世代の方と「退職後どうする?」みたいな話がちょくちょく出てくるようになりました。実際、世間とのつながりといっても仕事以外にほとんど何もない私です。欽ちゃんみたにに大学に入るのも楽しいかもと思ったり・・・・でも、先立つものがなければ。今からいろんな世間の荒波にのまれに自ら進んで入っていく根性もありません。嫁、子、孫もいるんだけど、かまってばかりいると煙たがられるだろうし・・・・趣味は、ゴルフ、自転車、DIY、単車なんかがありますが、それで老後がどうなるのでしょう?とりあえず、結果はどうあれ「経験してみたい」と思ったことはチャレンジしてみようと。それが、ソロキャン・キャンツーです。そのきっかけは、元々、キャンプ、山登りなどの遊びは好きな方で、子供が小さい頃はちょくちょくファミキャンにも行ってましたが、YouTubeでスーパーカブの動画を観ているときに、信州あたりのかなり山深い渓流の河川敷にテントを張り、焚火、料理なんかをしていたのです。それも晩秋あたりのかなり寒い季節のようでした。実際、その場所は国や県、水利組合等が管理している場所なんでしょうけど、無断で勝手に火を使ったりするのはどうなのかなと思ったりもしますけど??そんなことよりも、都会の喧騒から完全に隔離された中で、五感で自然を感じながら時間を費やすなんて、なんと贅沢なことなんだろうと思ったのです。←誇張表現ですが・・・何も考えない、周囲の自然に溶けこむような瞑想の時間がいいなぁ!さあ、そうなれば道具がなければ始まらないので、5月くらいから情報収集と少しづつ道具を購入し始めたのです。最近になってやっと最低限の道具が揃った感じです。私は良い物を安く買うのがモットーなんですが、キャンプ用品は専門メーカーは高くて値引きもほとんどなく、手持ち金の関係で購入できません。反対に中国のメーカーは同じような製品でもかなり安価なので、そちらを中心に評価の高い物を選んで購入してきました。これが一覧です。(これ以外にコマゴマしたものもあります。)いかがでしょうか?真剣にやられている方が見れば、こんな安いもので大丈夫なの?典型的な安物買の銭失い!と感じるかもしれません。とりあえず、やってみてから考えようと思います。その第一弾として、デイキャンプに後輩を連れて行ってきました。今回の目的は、キャンプを楽しむのが第一目的ではなく、①スーパーカブに安全に積載できるのか?②封に入ったままのキャンプ用品がちゃんと使えるのか?の2点です。ちゃんと固定できているものの、バランスの関係でカーブ、発信、停止はちょっと気を遣います。量的には、これで限界に近いようで、泊まりなら着替えも必要だし、どうしようかな〜?そして、練習用キャンプ地はちょっとくらいは涼しいだろうということで、多可郡多可町の「三国公園鳥羽キャンプ場」にしました。木陰が多くあってテントとタープは張らずです。アルコールバーナー用のアルコール燃料忘れがあったりとアクシデントもありましたが、メスティンもどきとB6君もどきでお米もめちゃくちゃ美味しく炊けたし、焼肉、ホットサンドも完璧?でした。焚火台もばっちり使用できました。テントは家かどこかで練習するとして、当初の目的は概ね達成できました。イマイチと感じたことは、食べ過ぎでお腹一杯になったことと、予想に反して木陰の気持ち良いそよ風ではなく、とにかく暑くてムーンとした熱気でこれっぽっちもシャキッとしませんでした。流石に猛暑時期は避ける必要がありますね。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年08月06日

コメント(0)

-

蒸し暑い中頑張りました

昨日は、一日中、ジメジメムシムシのなか屋外で仕事でした。そして本日も同じような天気でしたが、ノザルちゃんからお誘いがあり久しぶりにロードバイク(クロモリ)に乗りました。コースは昼から用事があったので、いつもの雌岡山にしてもらいました。私は2本だけ、ノザルちゃんは3本昼からは、大した用事ではないのですが娘の家へ。帰ってきてからは、スーパーカブいじりです。まず、取りかかったのは、USB電源の取り付!LED補助ライトを取り付けた際にアクセサリー連動の直流化が完了しているので、プラスとマイナスをそれぞれ分岐してUSB電源に接続するだけです。「だけ」といっても半田をしたりと結構手間がかかりました。赤いのはLED補助ライトのSWです。次は風防スクリーンです。仮止めまでは3次元に動き、2本しかない手なのでちょっとだけ苦労をしました。カブらしくなってきましたよ!効果を確かめるために、台風の影響でちょっとだけ風が強いなか試走に行きました。まず、感じたことがやはり身体に当たる風圧がかなり激減されます。めちゃくちゃ安いのを購入したので、高望みはしていないけと、支柱の固定方法がしょぼくて、風圧や振動で風防が動くと、それに影響をうけて固定ネジが緩むのです。ネジ1個なのでこれじゃダメですね。ダブルネジと緩み防止ワッシャーで補強しようと思います。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年07月21日

コメント(0)

-

なかなか良いコースじゃなかろうか??

梅雨の晴れ間ではなく、それなりに雨にうたれてしまいましたが、後輩と久しぶりに単車ツーリングに行ってきましたよ。前もっての計画ではなく、昨日に行くことだけが決定し、行程は目的ナシの行きあたりばったりとも思いましたが、ちょっと気になっていた場所をメイン地として、その周辺の見所を調べてみました。パソコン上では我ながら良いコースだと自画自賛できるレベルだと思っていましたが、果たしてその結果は如何に???まず、メイン地がどこかというとLOCASSE TAMBAこの4月にオープンしたばかりの「食」文化を創造し地域を活性化人々の交流の場を生み出すをコンセプトとしたコンテナショップです。大きく分けて、パン屋さんコーヒー等の飲料物、コロッケ、フライ等のおかず的なものを提供するお店)ピザ、BBQスタイル料理を提供するお店かき氷等の冷たいものを提供するお店があって、あと、プリンや玉子なんかも販売していました。食べる場所は、コンテナ前の屋外にベンチがあったり、別棟でイートインスペースがあります。今日は、小雨が降っていたので屋内で食べましたが、晴れていたら屋外でも気持ちが良いと思いますよ。店の前の風景屋内の飲食場所でレトロ?な雰囲気も醸し出しています。正式な名前は分からないけど、燻製ベーコンのBBQ丼とピザ、それと牛筋コロッケ冗談抜きで、どれもめちゃくちゃレベルが高く美味しいです。マジで!遅くなればなるほど天気が下る予報なので、ランチタイムもほどほどにして出発します。次は自転車でも行ったことのある「ラベンダーパーク多可」でしたが、シーズン真っ最中で有料だったことと、雨が降っていたのでスルーお次は、もっと山奥になりまして「ハーモニーパーク」です。その少し手前で小雨が降る中、樹木で雨宿りをしながら、後輩がLOCASSE TAMBAで買ってくれたクリームパンでコーヒーブレイクです。なんと、これは空き缶で自作したアルコールバーナーで、二人分のお湯なんて直ぐに沸騰します。(これは200CCくらいのスチール缶なので安定がイマイチでした)ハーモニーパークの風力発電ここから、しばらく林道を走り抜けたところが、岩座神という村で棚田が有名です。以前、自転車で来たときは、GWで水も張っていない状況でしたが、やはり今の時期が一番美しいと思います。観光的なものはこれで終了です。ここから加西市に抜ける道も林道を走りまして、途中で湧き水をゲット加西3坂の途中の公園でまたもやコーヒータイムです。今回は、350CCのアルミ缶で作ったものなので、直径も大きく幾分か安定していますし、火力も強いようでした。空き缶で作ったアルコールバーナーですが、1回こっきりの使い捨てじゃありませんよ。アルミは比較的熱に弱いので何回使用できるかわかりませんが、スチール缶なら強いんじゃないかな?本当はもっとのんびりとしたかったんだけど、雨がパラパラして肌寒いし、落ち着きのないツーリングになってしまいましたが、食事とコースはなかなかだったのではないでしょうか?にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年07月13日

コメント(0)

-

スーパーカブをちょっとだけイジリ その3

昨夜、前照灯の光軸調整をしてきました。正直な気持ちは 明るいけど・・・・・といったレベルで感動までには至っておりません。擁壁に照射してこんなものだろうというところでの写真です。スマホ撮影なので、見た目とは違いますが、比較はできますので・・これが、ノーマルハロゲンだけのLOW実際はもっと黄色いです。次は、ノーマルハロゲンLOWとLEDライトです。明らかに明るく、ノーマルの光がどこにいったのやら・・・これでは、対向車がまぶしいかもしれないと、前から写真を撮りました。車のハイビームほどではないんだけどなぁ〜しかし、今のままではヘッドライトとLEDの照射範囲がほとんど重なっているようなので、少しだけ手前かつ左右に広げる調整をしました。うーん??写真はないけど、LEDの照射範囲が近づいたことや、一応プロジェクターランプ的な構造なんだけど、照射範囲が狭くてスポット感が強いです。要は、LEDライトが2個なので2か所を照らしている感じです。それと気にいらない点が、SWの位置です。最初から分かっているやん!と思わないで欲しいのですが、SWは右側にあるため、走行しながらのONはアクセルとブレーキから手を放さなければならないのでダメダメです。左側に変えたいと思います。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年07月08日

コメント(0)

-

スーパーカブをちょっとだけイジリ その2

昨日はスーパーカブ(JA10)をNancher Baseに持ち込んで作業をしていたたため、狭い空間を立ったり座ったりしていたので、腰が痛怠いです。前腕部もネジの開け閉めなんかで筋肉痛になっています。昨日の夕方から夜にかけての作業内容です。USB電源以外のブツが届いたので検品します。これは、今後、前かごを付けるかどうかわからないけど、そのベースになるフロントキャリアです。LEDの補助ライトを固定するために購入まあ、カブらしくはなるかもね?そしてLEDライトで、2個一組でSW付き中華製の安物なんで、一応動作確認します。OK問題は、SWの取り付け位置です。ハンドルは自転車と違ってバーが表面にでていないのでダメです。足元フードのキー部分に固定ネジがありまして、そこにどうやって固定するか非常に悩みました。自転車のパーツ箱をひっくり返して使えそうな部品を物色していると、かなり古いミノウラのサイコン取り付けバーがあったので、固定ステイのネジ径アップ、干渉部分の削りなどをして散りつけることができました。この細工中に電動ドリルを使用中、材が動いて左手人差し指を負傷!!1時間ほど、痛みと止血で作業できず。ここから、疲労とイライラで作業中の写真はありません。次に、悩んだのがLEDライトの取り付け方法です。一応、ハンドルバーなんかに固定できる金具は付属していましたが、フロントキャリアには全く適合しません。これは、想定内なので合いそうなステイをホムセンへ探しにいきました。どこのホムセンでも売っている金属ステイ(27センチ)を購入して何とか固定できたのです。またまた次の問題が・・ライトの指向が調整範囲で一番下に向けても水平くらいなんです。この中華LEDにはリフレクターが付いておらず、上下の指向を厳密にしなければ対向車に迷惑をかけてしまいますので、ガードカバーを少し変形させてより下向きにできるようにしました。これが現時点での完成形です。夜に調光調整をやろうと思います。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年07月07日

コメント(0)

-

スーパーカブをちょっとだけイジリ その1

スーパーカブは2017年9月に通勤用として購入通勤しか使用していないし、全く手入れをしていないので流石に『愛車』とは言えませんけど。でも、去年の台風で駐輪中に転倒したからと思うんだけど、ハンドルに周りからガタガタ音がしだしたのです。これも、走行に支障がないので放置状態でしたが、私の感覚ではフォークを固定しているワンに微かな緩みがあるのではと感じていまして、1ケ月ほど前、オイル交換のついでに購入したお店で見てもらいました。結果というと、適当とはいいませんが、「前輪を前後左右に揺すってもヘッドにガタはないようだ。内部のパーツが一部ちゃんと固定されていない可能性がある。」みたいな回答でした。ひどくなるようなら外装を外して自分で確かめるんだけど、フォークを固定している方法はネジ式だろうから、ハンドルをネジが締まる左側へほどほどの力で回してみました。すると、ググっと少しだけハンドルが回ったのです。これで、完全ではないにしろガタ音はほとんど無くなりました。またひどくなるようなら分解してみようと思います。そんなこんなで、カブを仕方なくイジったり、ネットで調べていくうちに、のんびりツーリング、ソロキャンプ、カスタム化なんかをついつい見てしまい、大事にしてあげなきゃ!と影響されやすく単純なものです。まず、前々から頭の片隅にスマホのナビと充電用にUSB電源をつけたいなぁと思っていまして、手入れの際に装着しようと1週間ほど前から考えていました。色々調べていくうちに、ついでにヘッドライトも暗いのでLEDの補助ランプも装着することにしたのです。USB電源とライトの関連は?何の関係があるの?「ついでに」というレベルなの?ということですが、スーパーカブ(JA10)が特殊なのか、電装系の大半は交流なのです。なので、USB電源を付けるには直流じゃなければなりません。ハンドル周辺まで直流の電源を引っ張ってくるのなら、同じく直流のLEDライトもそこから延ばそうというものです。やり方は、素人で電気にも弱いので詳しいことは分かりませんので、基本はネット検索で皆さんから教えてもらった通りです。まず、約7000キロの走行により、チェーンがちょっとだけ伸びているようなので、清掃とテンションの調整をしました。まあ、これは前の単車(シェルパ)での経験もあるし、自転車と大差がないのでトラブルもなく終了!次に、ハンドル周りのガタを確かめてみます。よく分からんが、ハンドルとフォークを固定しているネジが若干緩んでいたので増締めしました。次は、直流化です。直流化の最も簡単な方法は、バッテリーの直結なんですが、途中にSWを付けたとしても切り忘れ、いたずらや何かの拍子でSWが入ったりする可能性もゼロではありません。なので、多くの皆さんがやっている試験用カプラーから電源を取ることとします。シート下の赤色のカプラーが試験用で普段は使用しないアクセサリー(ACC)連動の直流電源端子があるようです。(4口端子)念のため、テスターで電極、電圧、ACC連動がどの線なのかを確かめます。プラスの端子は黒線でした。それよりも、ここに至る外装の取り外しで、ここの2つのネジが硬すぎます。普通のドライバーではビクともしませんので、手動のインパクトドライバーで叩きながらやっと外すことができました。続きをやろうにも、今日中に届く予定のブツがまで届いていません。(土曜日の昼過ぎの時点)USB電源は来週になるようで、この週末にできるにしてもLEDの補助ライトまでです。果たして、壊すことなく完成するでしょうか???にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年07月06日

コメント(0)

-

梅雨はいったいどこへ

大雨も困りますが雨が降らなければ生活の根本を揺るがしかねない事態に陥ってしまいます。そんな快晴の朝ですけど、季節とともに紫陽花は一応咲いていますが、スプリンクラーで散水をしている状況です。なので元気がないというか花の瑞々しさが弱く感じます。先週の風邪もやっと峠を越したかなという体調で、いつまでもダラダラできないのでジテ通をしたのです。上の紫陽花は魚住町の住吉神社です。しばらく走ると江井ケ島海岸で眼前には淡路島!淡路島を見るといつも淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に いく夜寝覚めぬ 須磨の関守の一首が脳裏に浮かびます。(この歌は冬らしいけどね・・・)小学時代に覚えたことは長期記憶なのか中々忘れないものです。ここから「浜の散歩道」というサイクリングコースがはじまりまして、淡路島や明石海峡大橋を眺めながら走ることができます。(明石市街まで約10キロくらい)途中、写真を撮り忘れたけどハマヒルガオかな?薄紫の綺麗な花が咲いていました。(Wikipediaから借用した写真)にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年06月25日

コメント(0)

-

テーブルソー自作 その2

先週の火曜日から横浜に住んでいる娘と7ケ月の孫が帰ってまして、多忙な日々を過ごしています。機嫌の良いときは「あわわ・あわわ」と言いながら部屋のあちこちで何かを見つけて遊んでいるのですが、母(娘)がいないのが分かるととたんに泣き出します。時には、いくら抱っこしてヨシヨシしようともギャン泣きでじいさんではどうすることもできません。ジジババは所詮その程度のものでしょうね?さて、生活リズムが変わったからなのか先週末から風邪気味で喉が痛いです。そんななか、テーブルソーの進水式?にあたる丸ノコの刃を付けてテーブルに切り込みを入れる儀式を行いました。刃が天板から出ています。この段階で一番重要なことは、天板に対して刃が直角かどうかです。スコヤで確認するも一応大丈夫のようです。後は、この切り込みの入った線を基準線としてテーブルの並行や直角を確認して、メジャーを手前と奥側に貼り付けました。ついでに、手ノコではちょっとしんどい、無理っぽいという時用に簡易なジグソーテーブルも作成しました。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年06月17日

コメント(0)

-

テーブルソー自作 その1

またまたDIYネタでございます。大した用事ではないんだけど、買い物、娘や孫の送迎なんかで自転車に乗れていません。さて、今回は余った丸ノコでテーブルソーを作る計画でございます。どちらかというと、テーブルソーが欲しくて堪らないのではなくて、余った丸ノコの有効活用といったところです。急な思いつきではなく前々から色々と調査研究?をし、調べれば調べるほどテーブルソーの怖さも増してきて止めておこうかなとも思ったりもしましたが、何とかとかできそうという判断に基づいてです。丸ノコの通常の使い方は、刃が下向きで材から離れると全面ではないにしろガードが出てくれるけど、テーブルソーは刃が上向き丸出しで、SWを切らなければいつまでも回っているんですね〜なんかの拍子で刃に触れてしまうと、指なんてあっという間に無くなることでしょう(||゚Д゚)怖ァ...それと、キックバックです。知識と安全行動(動作)を守っていたら限りなく事故はゼロに近づくでしょうが・・・それが出来ないのが人間でもあります・・・・実際、私も丸ノコを購入して間もないころ、固定している側の材と落とす側の材がキークして丸ノコを持った右腕が後方にとばされたことがありました。安全管理について書くのは止めておきますが、「丸ノコは危険な作業」であることは間違いのない事実です。話を進めますテーブルソーの自作方法は多くの先人たちがアップしてくれているので感謝感謝です。条件として① Nancher Baseで作業するので、大きさは90センチ×90センチが限界です。② それなりに強度が高い③ 精度が高い(調整ができる)④ 必要な時は丸ノコを外せる②と③は当たり前ですけど、方法は『丸ノコベース台埋め込み方式』を採用します。簡単に説明すると1820ミリ×910ミリの合版を半分(910ミリ×910ミリ)に切り、下板になる板に丸ノコベースが入る穴を空けて貼り合わせ、穴に丸ノコベースを固定する。それだけです。その状況です。下板にベースが丁度はいる穴を空けます。ヤスリで削りながらガタの無い丁度の大きさにします。仮止めをしている状況ですが、最終的には6ケ所で固定しました。刃が一番出るようにした際にモーター部が当たるのでルーターで削りました。話は遡りますが、丸ノコのSWについては確認をしています。何かというと、テーブルソーにした場合は、当然、右手で握ってということはできませんので、結束バンド等でトリガーSWを握った状態にしておきます。そのままでは、プラグをコンセントンに差し込むと同時に刃が回転をし、抜くと惰性回転後に止まります。しかし、丸ノコはブレーキ機能がありまして、通常使用の場合はトリガーを離すと回転にブレーキがかかって直ぐに止まる仕組みになっているのです。それをテーブルソーでも生かせないかと・・・・・取っ手部分を確認します。黒、白、青、黃の線があります。トリガーSWに白、青、黃が接続され、黒はモーターへ繋がっています。黒は100Vがそのまま直接モーターへ、もう一つの100Vが白でSWに繋がっています。白側の100VがONした時に青と黄どちら側に流れていくのか?などをテスターで確かめたところ、青が100V、黃はブレーキのラインのようでした。間違っていたら困るので詳細はやめておきますが、外部SWのON・OFFでブレーキがかかるようにしたのです。一番左が丸ノコからのコードでブレーキ用のコードを引っぱっているので3相のプラグに変換しています。(コンセントも3相)真ん中が3路SWでテーブルソーのメインSWとなり、OFFでブレーキがかかります。左のテーブルタップは単なる100Vの引き込みです。つづく(その2)はいつになるかわかりません。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年06月08日

コメント(0)

-

いや〜本当に嬉しいことです

我がなんちゃってのエースほっしゃんが立つことも出来ないほど重たかった腰をついに上げました。情報だけは抜け目なく、人気のベーグル店に行くとは流石です!1年ほど走っていなかっただろうに、岩谷峠を含む約90キロを走るなんて、やはり我がチームのエース?でございます。また、ノザルちゃんたちは2日の日曜日にTANTANロングライドに出走です。当初、仕事が入る可能性があったので不参加ですが、申し込み終了後に仕事がキャンセルになりました。行きたかったな〜???にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年05月31日

コメント(0)

-

自転車に乗る時間を何とかしなければ

久しぶりのジデ通をしようとタイヤ圧を確かめようとしたところ、一番外側のゴム部分が剥がれていたのです。まだその内側には耐パンク性能なんかの機能を備えたケプラー膜?があるので、チューブが脱腸にはなっていませんがご臨終ですね〜このタイヤはチューブレスが出始めたころのものなので少なくとも5年以上前と思います。走行距離が少なかっても劣化は防ぐことはできませんね〜さて、またまたDIYネタなんだけど、先週末のめっちゃ暑かった土、日のことです。Nancher Baseを少しでも使い勝手を良くしようと、GWから5月上旬にかけて吊り下げやひっかけ用として単管パイプで骨組みをしました。しかし、少しでも部屋を広くしようと単管柱を壁や天井ギリギに設置したため、クランプは締めにくいし、新たなクランプを入れることができませんでした。今、ここでやり直さなければそのままになってしまうので、最初からやり直すことにしたのです。それと同時に、床には要らなくなったホカホカカーペットの上敷き(2畳)を敷いていたんだけど、DIYで多量に発生する木くずは絡まるし、中途半端な大きさだったので、クッションフロアにチャレンジしました。とりあえず、床面にある全ての物を排出します。この写真は、断熱が入っていない元々のフローリング床にスタイロフォームを入れた床で嵩上げをしています。これで、冬の床からの底冷えがちょっとだけ改善されましたよ。せっかくなので、合板にウッドデッキに使用した残りの油性の防腐剤を塗ります。乾いてからクッションフロアを張るのですが、ボンド方式と両面テープ方式があって、両面テープの方が簡単だろうということでそちらを選択!これが結構難しく、一旦くっついてしまうと強力なので微調整がきかず、すこし撓んだ部分もありますが、妥協するしかありません。w(ll`Ω´;)wガーン.やっとこれで単管の作業になります。GWに孫が生まれて家にいるのでグラインダーやレシプロソーの騒音はご法度です。単管のカットには紆余曲折がありまして、当初はグラインダーでやっちゃおうと思っていたけど、孫や近所の迷惑も考えて4月末に単管カッターというモノを購入したのです。これには参りましたよ。サクッと切断できたのは1本だけその後は、どれだけ丁寧にしようとも刃が螺旋に回って、永遠に切ることができません。分解もし、スペーサーをかましたりしてガタを取ったりしたけど改善しませんでした。工具では久しぶりにイラっでしたね。仕方なく、どうしても切断しなければならない何本かはグラインダーで切断したけどやはり煩いです。そして、今回アマゾンでこの手のカッターの中でもちょっとだけ評価の高いカッターを購入したのです。10本近く切りましたけどこれは大丈夫そうです。組立ては前回よりもより正確に測って設置しました。レイアウトを考えならが収納してとりあえず終了ヾ(@⌒▽⌒@)ノワーイ!疲れた〜( ´ー`)フゥーにほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年05月29日

コメント(0)

-

Nancher BASE 快適化完了!

誰も期待していないだろうけど、自転車ネタが全然なくて申し訳ございません。昨日、BASEの快適化に向けて壁の有効利用の検討を書きましたけど、早速、完了しました。まず、箪笥ではなく単なる棚なんかを作るときに迷うのが材料(材質)です。要は、木材か金属(単管)かです。作り易さでは単管で、強度も優れていると思います。単管はカットができれば、後はクランプで固定していくだけなので技術はそんなに必要はありませんが、木材はちゃんとしたものを作るのであれば、正確な直角を含む正確なカットができる技術が必須かな?それと道具(工具)も。リビング等の他人の目につく個所はさすがに単管はそぐわないと思うけど、強度を含む安全面から倉庫や納戸なら単管で作った方が良いような気がします。費用は、使う木材で大きな差がでますが単管の方が安くあがるような・・・問題なのが、そんなことまで考えなくてもよいかもしれませんが、私が死んでしまったり、大きな改修をしようとした際の処分で、木材なら鉄よりも幾分か軽いし、小さなカットも容易です。反対に、単管レベルの強度のある金属はその正反対になります。色々と悩みましたが、強度が必要なため、単管でつくりました。大改造!!劇的ビフォーアフターほどではありませんが、床面がかなり広くなりましたよ。(細かなレイアウトは思考中)beforeafterやらないけど、横にはったパイプで懸垂くらいならできるかな?それと、日よけ(サンシェード)がべランダにロープで固定されていたため、台風前なんかははしごを上って外していたのを、ツルベ式にして高さ調整や直ぐに取り外せるようししました。にほんブログ村にほんブログ村 ↑ポチッとして他の方のブログでも見て下さいませ!

2019年05月19日

コメント(0)

全722件 (722件中 1-50件目)

-

-

- 歩いて愉しむ東京

- 山手線100周年 高輪ゲートウェイ→渋…

- (2025-11-28 00:10:07)

-

-

-

- ★シーバス(スズキ)★

- バチシーズン終了、成績はどうやった…

- (2025-06-11 00:32:53)

-

-

-

- 見上げた空はどんな空

- 今日の空いろいろ。

- (2025-10-29 19:55:19)

-