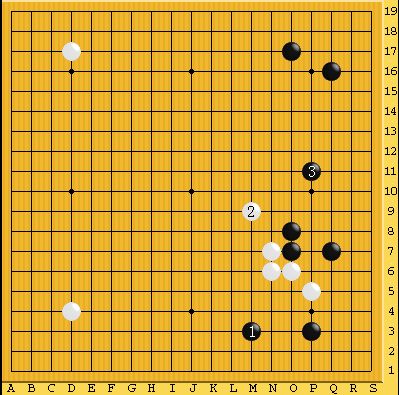

以前記事にした以下の局面の検討をしてみた。

参考 https://plaza.rakuten.co.jp/nipparat/diary/200602250000/ この局面でプロやアマ強豪何人かの意見では、N

8

曲がりを確信的に押す人、いろいろあり得ると言う人、以下の黒

1

と打ち黒が良いとの意見、様々だった。この場面で天頂が

30

万回探索して推奨した手は以下黒

1

で評価値はほぼ互角の

51

。N

8

の曲がりは

500

回ほどの探索で評価値

47

で止まってしまい、十分な評価は困難だった。

参考図

1

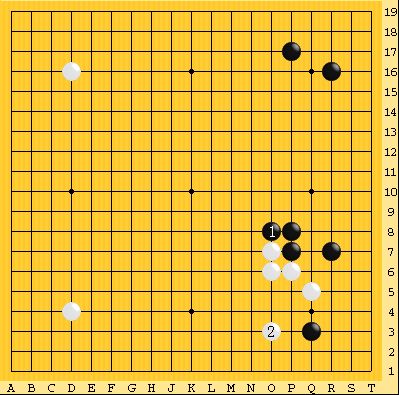

ただ、以下の図になっても黒の評価値は

49

で、ほぼ互角の判断。やはりどちらが良いか判定するのは難しいようだ。

参考図

2

上記黒 1 曲りのような手は千両曲がりと言われ教科書的な手である。AIの登場で従来の教科書的な手の多くが絶対的に正しい手ではない事や、プロ棋士の打つ手が常に正解ではない事が分かった。そして、碁は人間が正解に迫るのは途方もないことで、自由に打って良いこと、ある意味芸術に近い存在であることを実感する事ができた

ただ、AIの推奨する手がどれほど正しいかもまだ分からない。皮肉にも東洋囲碁などネットの強豪同士の対戦では、序盤は星と三々入りの似た碁形ばかりになって異様な感じがするが、とにかく勝たねばならぬプロならではの現象なのだろう。

すっかり忘れていたが、以前に良い碁を打つより生きた証として魂の入った碁を打ちたいと書いたのを発見した。

参考 https://plaza.rakuten.co.jp/nipparat/diary/200602110000/

そうは書きつつも、どこかで「プロにも評価されるような碁を打ちたい。」とか「アマチュアの打った碁の価値は低い」と言うような思いがあった。素人でも、音楽の好きな人の集まりや教室単位で演奏会を開いたり、絵画の個展を開いたり画集を出すことは不思議でも何でもない。評価のため以上に、表現したい・活動の証としたいのが目的であろうし、また技術は未熟でも作者の思いに価値がある場合もあると思う。

私も将来自分の棋譜集みたいな物を形にしたいという気持ちも出てきて、研究もしつつ整理している。

PR

Comments