PR

キーワードサーチ

フリーページ

ぱふぅ家のお勧めガジェット

セキュリティ対策グッズ

自分買い特集

2005年「役に立つ1冊」

2006年「役に立つ1冊」

2007年「役に立つ1冊」

2008年上期「役に立つ1冊」

2008年下期「役に立つ1冊」

2009年上期「役に立つ1冊」

2009年下期「役に立つ1冊」

2010年上期「役に立つ1冊」

2010年下期「役に立つ1冊」

2011年上期「役に立つ1冊」

2011年下期「役に立つ1冊」

2012年「役に立つ1冊」

2013年「役に立つ1冊」

2014年「役に立つ1冊」

2015年「役に立つ1冊」

2016年「役に立つ1冊」

2017年「役に立つ1冊」

2018年「役に立つ1冊」

2019年「役に立つ1冊」

2020年「役に立つ1冊」

2021年「役に立つ1冊」

2022年「役に立つ1冊」

2023年「役に立つ1冊」

2024年「役に立つ一冊」

2025年「役に立つ一冊」

最新プリンタ

自作PC特集

インフルエンザ対策

花粉症対策

癒やし特集

あったかグッズ

最新PC特集

防災特集

デジタル一眼レフカメラ

フレッシュマンにおすすめ

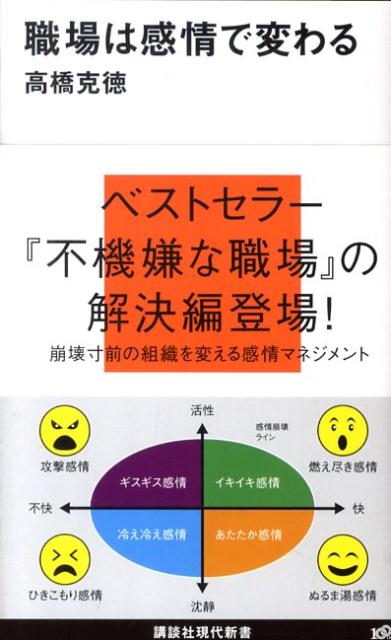

| 著者・編者 | 高橋克徳=著 |

|---|---|

| 出版情報 | 講談社 |

| 出版年月 | 2009年9月発行 |

著者は、人材育成・組織改革手法の開発や研修・講演・コンサルテインクに取り組む、株式会社ジェイフィール執行役員の高橋克徳さん。「組織感情は、一人ひとりを元気にするとともあれば、一人ひとりを追い詰めてしまうとともあります。だから、その感情を自分たちで知り、自分たちを追い詰めている不快な感情は取り除き、自分たちを元気にしてくれる良い感情を引き出し、伝え合い、共有しよう。そして、自分たちで良い感情の連鎖を起こしていこう」(208 ページ)というのが本書の主張だ。

高橋さんは、個人個人の認知のフレームが異なるので、感情も十人十色になるという。ここまでは納得できるが、認知の歪みをチェックする必要があるという意見には反対である。組織はヒトで動いている以上、個々人の認知に歪みは避けようがなく、その歪みの総体が、その組織の“個性”だと考える。歪みをチェックして補正できるとしたら、組織の個性がなくなってしまうのではないか。

高橋さんは、「修羅場体験を一緒に乗り越えていくととは、連帯感、一体感を共有する大きなきっかけになっていきます」(134 ページ)と指摘している。ただ、コンプライアンス遵守、労働環境改善という社会的要請の中、学生時代のように大勢が徹夜で目的に向かって取り組むということをやりにくくなっているのも事実である。修羅場体験を作り出す方法が紹介されているので、会社として、社員旅行や合宿研修の場で修羅場体験させる必要があるように感じた。また、会社にいることで安心感を得られる、困ったことを仲間に相談できる、そういった感情を共有できることも大切だ。仲間がうつ病に陥らないための処方箋も用意されている。

最後に高橋さんは「相手に関心を持ち、相手の変化に気づき、思いやる力」(227 ページ)が大切だと締めくくる。自分も「最近の若い者は‥‥」という枕詞が口をついて出る年齢になってしまったが、「最近の若い者」は自分のことで精一杯で、周囲に気を遣う余裕がないことは見ていて明らかだ。では、われわれの世代は、「最近の若い者」の変化に気づき、思いやっているだろうか――仕事でも家族でも、自己の利益・都合はさておき、相手に最大限の関心を払う姿勢を保ち続けようと考えた次第。

-

【西暦2007年、人類は全面核戦争に突入】… 2025.11.08

-

【三重連星系から人類殲滅艦隊がやって来… 2025.10.27

-

【プログラマにおすすめ】「分かりやすい… 2025.09.14