全935件 (935件中 1-50件目)

-

ウクレレでjazz動画コンテストで参加しています。

みなさん、ごぶさたしています。パスタです。あいかわらず、音楽好きで、ウクレレ弾いて、仕事ではアジアの新興国に出張しています。ウクレレってこんなに小さくて可愛いのに、いろいろな音楽が弾けるんだ、ということを伝えたくて。ジャズ演奏の動画コンテストに参加しています。セロニアス・モンクの「Round Midnight」をウクレレ演奏した動画です。おかげさまで、現在181組のエントリーの中で4位の得票を獲得しています。ウクレレのいうマイナーな楽器でここに位置しているのは奇跡的なことです。(サックス、ピアノ、ギターなどの中で)ところが、2月の中旬まで投票が行われていると思うのですが、ひたひたと5位のジャズギターが迫ってきています。最後まで4位に踏みとどまれないかと思って、頑張っております。ウクレレ代表として孤軍奮闘しています。もしこのブログを読んでいただいた方の中で、共感できる、応援してもいい、という方がいらしたらぜひ協力していただけないでしょうか。http://socialjazzsession.com/listen/22このリンク先のこの私の演奏動画、どうも毎日1回は同じ人に投票できるようです。 そこで、申し訳ないのですが、パソコンでネットを見るときに、ついでに、私の動画に1票入れていただけないでしょうか? facebookかTwitterのアカウントがあれば簡単に投票できます。投票した人にもなにかプレゼントが当たるようです。また、可能であれば、どなたか音楽好きのお仲間にも投票をお願いできないでしょうか?唐突で身勝手なお願いですが、なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m ご協力、ぜひお願いいたします。m(_ _)m

2014年02月09日

コメント(4)

-

パスタ、再びインドへ

3.11に東日本大震災があってから、いろいろなことがあった。日記に書こうと思いながら何も書けずにいた。機会があったらブログに書こう。さて、またまたインド出張だ。昨年もこの時期に出張していたなあ。ちょうど5日違いだ。昨年は、ムンバイとチェンナイ。今年は、ムンバイとデリー。ムンバイはこの時期ちょうど雨季。昨年買った、水を通さないトレッキング・シューズ風スニーカー、今年も持ってきた。デリーは、気温40度の暑さらしい。すこし、気がめげる。食事も美味しいのだが、毎回、お腹をやられる。昨年は、お腹を下すのではなく、ガスがたまってとてもつらかった。後日、日本に住んでいるインド人に聞いたら、インド料理の中には、発酵成分があっておなかにガスがたまりやすいものがあるそうだ。自分もよく、おばあさんにガスを出やすくさせる薬をもらったそうだ。その薬の名前を教えてくれと聞いたが、伝統的な生薬のようなものなので、お店で簡単に買えるものではないという。まあ、今回は適度にお腹を休めながらいこう。というわけで、今、成田空港にいる。ついた瞬間、ずいぶん様子が違っている。2月にインドネシアとベトナムに行くときに来たのだが、何かが違う。理由のひとつは、JALのマークが鶴のマークに変わっていたことだ。これで、チェックイン・カウンターのすべてのマークが変わっていたので、ぱっと目に風景がまったく違っていた。次に、たぶん震災後だと思うが、節電のためにあちこち照明が落とされている。使わないカウンターが少しあって、電気が消えている。これは節電のためなのか?羽田空港の国際化でいくつかの便がなくなったのかもしれない。それと、羽田への対抗上、お店をリノベーションしているところがあちこちある。そんなすべてが、空港の印象を変えたのだろう。さあ、もう出発だ。いかなくては。。パスタ

2011年06月19日

コメント(4)

-

パスタ、ジャカルタへ行く♪

明日から、ジャカルタだ。今、経済成長著しい人口世界4位の国。インドネシア。1998年の大暴動の時の様子を、同じイスラム国のマレーシアで聞いた。凄惨な写真も見せられた。あれから12年、今の大統領になってから政治が安定し、新中間層が厚みを増し、いよいよ大きく成長していくようだ。インドネシアには、昔、こんなに経済成長するとは思いもしなかった頃、いろんな思い入れがあったが、今は、別の形でその姿を見ることになる。といっても3-4年ぶりなのだが、それでも大きく姿を変えているらしい。楽しみだ。そのあとベトナムへ行く。ベトナムは2年ぶりだ。この2年でも、また大きく変わっているというからどちらの国もすごい。1992年依頼、まったく動きのとまてしまった日本とは大違いだ。さて、どのような状況が待っているのか。パスタ、ジャカルタへ行く♪

2011年02月06日

コメント(5)

-

ハッピー・ホリデイズ

2010年もあとわずか、今年は日記を全然更新できませんでした。2011年はどんな年になるかな。みなさんにとって、音楽に満ち溢れた、よいとしになるといいですね♪数日遅れのプレゼント「ホワイト・クリスマス」のウクレレ演奏Merry Christmas and a Happy New Year聖誕快楽,新年快楽・恭喜発財Feliz Natal!(メリークリスマス)Feliz Ano Novo!(新年おめでとう)オランダ語Buon NataleFelice Anno Nuovoポルトガル語Frohe Weihnachten!"Frohes neues Jahr!ドイツ語Selamat Natal!Selamat tahun baru!インドネシア語Feliz Navidad!フィンランドHauskaa Joulua.Maligayang PaskoManigong Bagong TaonフィリピンTahniah tahun baru.Selamat Natal.マレーシア語メリー・クリスマス♪新年おめでとう!

2010年12月31日

コメント(6)

-

パスタ 緊張下のソウルに降り立つ

数日前、突然ソウルの出張が決まった。正直言うと、ちょっと気が進まなかった。ひとつは、金曜日の夜、ウクレレの演奏会の予定が入っていて、曲も練習していたから。お店のマスターにはドタキャンして迷惑かけちゃったなぁ。でも、もっと気が重かったのは、北朝鮮と韓国の関係が緊張しているから。米軍と韓国軍の合同演習のあと、今は日本の自衛隊と米軍の合同演習に韓国軍の幹部がオブザーバーで参加している。合同演習が終わるのは12月10日。米軍の航空母艦が近くにいるときは、北朝鮮は多分てを出さないだろうとは思う。もし、北朝鮮がミサイルでも撃ち込めば、米軍が空爆を開始し、30時間(3日の勘違いか)で、ピョンアンを制圧、30万人の死者が出る、といわれているから。でも、米軍の航空母艦が近海から引き揚げた後に、北朝鮮が、負け犬の遠吠えじゃないけど、海にミサイルを1~2発撃ちこむかもしれないのは十分に考えられる。それって、ちょうど出張中の期間じゃないか。でも、急にビジネスのアポが取れて、週末なら会えると言ってきた。12月の後半は、アメリカに行ってしまうので、次に会えるのは1月27日以降だという。それでは遅すぎる。ということで、金曜日の夜便で急きょ、羽田からソウルに飛んできた。羽田の新国際空港は、快適。ユニバーサル・デザインで設計されているので、空港内に大きな段差もなく、モノレールの駅からすぐにターミナルへ、そしてチェックイン・カウンターにいける。夕方オフィスを飛び出て、あわてて来たので、新しいターミナルの中を見る時間は全くなかったが、JALのラウンジは快適。成田のラウンジよりもいいかも。パソコンをあけなくてもスマートフォンでメールはチェックできるし、シャンパンやワインは置いてあるし。ちょっとした食事もできる。シャンペンは飲んだけど、食事はしなかったけど。ソウルの金浦空港は、日本人観光客のために日本語表示があちこちにある。前、出張で来たときは街中もどこもかしこもハングル文字だけで、読めないし発音できないので苦労したことがあるが、韓流ファンの日本の女性たちのおけげだとおもう。日本語があちこちに書いてあり、日本語しか話せない観光客でも迷うことなく空港を利用できるようになっていた。しかし、ひとつだけ違うものがあった。空港内での写真撮影は、一切禁止されていた。やっぱり北朝鮮との緊張関係が続いているからか。空港内に爆弾でも仕掛けられたら大変だということか。ここでもしあえて写真をとったら北朝鮮のスパイとして拘束されてしまうかもしれない。やっぱり、平穏に見えても、朝鮮戦争は休戦しているだけで、終わってはいないのだな、と思う。明日からの仕事で街がどう変化しているか見るのが楽しみだ。パスタ@ソウル

2010年12月10日

コメント(5)

-

アントニオ・カルロス・ジョビンに捧ぐ「イパネマの娘」♪

12月8日は昨日日記に書いたように、ジョンレノンの命日なのだが、実は、ボサ・ノヴァの創始者のひとり、アントニオ・カルロス・ジョビンの命日でもあった。不思議な偶然だけど。1927年年生まれで1994年の12月8日に亡くなった。67歳だった。ジョンほど短命ではなかったけれども、決して長生きというわけでもなかった。そういえば、少し前にリオ・デ・ジャネイロで、ボサ・ノヴァの黎明期の話を描いたドキュメンタリー映画をみたなぁ。ジョアン・ジルベルトやその他の関係者へのインタビューなどで、どうやってボサ・ノヴァが誕生したか描いた映画だ。そういえば、ウクレレのオータさんが、リオ・デ・ジャネイロにライブ・ツアーに行った時、アントニオ・カルロス・ジョビンのライブが自分の演奏する場所のすぐ近くであって、毎日ジョビンのライブをみに通った、というエピソードを聞いたことがある。オオタさんのウクレレのボサノヴァ演奏、これも実に心地いいんですよね。ボサノヴァって、聴いていると心地よい音楽だが、実はリズムのパターンが50種類くらいあるのだそうだ。だから、実はボサノヴァをちゃんと演奏するのは難しい。そんなわけで、僕も、アントニオ・カルロス・ジョビンのイパネマの娘をウクレレで演奏して、偉大な音楽を生んだ彼に捧げたいと思う。アントニオ・カルロス・ジョビンの「イパネマの娘」のウクレレ演奏ポルトガル語が言語のブラジルで生まれた音楽を、ポルトガルからハワイに渡って変化したウクレレという楽器で演奏する。不思議な縁がそこにある。音楽って素晴らしいなと思う。

2010年12月09日

コメント(0)

-

ジョン・レノンに捧ぐジェラス・ガイ♪♪

今年は、ジョン・レノンに関係する数字が70、50、40、30、10の年だ。すなわち、ジョン・レノン 生誕70周年没後30年当時40歳ビートルズ結成50周年(当時はスチュワート・サトクリフがメンバーにいた)そして、オノ・ヨーコが始めた<ジョン・レノン スーパー・ライヴ>が第10回目ということだ。今年も12月8日がやってきた。ジョンがNYダコタ・ハウスで凶弾に倒れた日だ。ちょうど今頃、武道館でのジョン・レノン・スーパーライブが盛り上がっている頃だろうか。毎年、それとは別に都内の小さな某場所では、毎年、ジョン・レノン追悼コンサートをやっている。ジョン・レノンかビートルズの曲しか演奏してはいけない、という集まりだ。ぼくも何回か参加させてもらったことがある。今年は、久しぶりに参加させてもらおうとしたが、すでに出演者・お客さんの予約で満杯だという。それに以前にも増して、出演者が1年間、ずっと練習してきてのライブだという。バンドでの参加者、ギターでの弾き語り、ウクレレ演奏、きっといろんな人が参加しているんだろうなぁ。いつもの通りなら、最後に「 Happy Xmas (War Is Over)」と「Imagine」を全員で合唱しているはずだ。参加できなくて残念だが、いつもジョンが心の中にいるので、参加できなくてもいいのかもしれない。ぼくもウクレレ演奏で、ジョン・レノンを追悼しよう。ジョン・レノンの「ジェラス・ガイ」のウクレレ演奏ジョン・レノンは平和を願い、国境や人種や宗教やあらゆる違いを超越した理想的な世界を思い、メッセージを発信してきたが、一方で、自分がいかに非力で弱い存在であるかということを誠実に認識していたと思う。だからジョンはとっても人間くさいのだ。40歳になって活動を再開するまでのあいだ、ショーンの子育てに専念するハウス・ハズバンドであったジョンは、オノ・ヨーコとショーンと何度もお忍びで軽井沢を訪れたという。そして、ジョンが残した一筆書きのような、シンプルでしかししっかりとメッセージをあるイラストたち。そこには、ローマ字で「wabi sabi」などの日本語が書かれていた。ヨーコによく「わびとさびはどう違うのか?」と質問していたらしい。ジョン・レノンはとても日本文化に興味を持ち、そこに何かを見出していたのかもしれない。そんなジョンが、もし生きていれば、ジョンによって咀嚼された日本文化がどういう形で表現されていただろう。そう思うととても興味深い。そして、もし彼が今、生きていたならば、ジョンが駆け抜けた1960年代~1970年代と全く同じ問題、「戦争やテロや民族紛争や恫喝外交や核実験など」いやむしろもっと悪化して複雑になってしまった2010年をどう思い、どういうメッセージを発信していただろうか。ジョンのメッセージは永遠に忘れない。

2010年12月08日

コメント(1)

-

エルヴィス・コステロの「SHE」をウクレレ・ソロ演奏で♪

みんさんこんにちわ。ご無沙汰しています。パスタです。すご~く長い間、日記を更新できませんでした。何人かのかたから「日記を更新して」というメッセージをいただきました。気にかけてくれて、ありがとうございます。仕事が忙しかったのと、ブログを書くエネルギーがなかなかでなかったので。気軽な、ツイッターばかりやっていました。ウクレレは、ぼちぼち継続しています。すっかり秋も深まって人肌恋しい季節になってきましたね。それで、エルヴィス・コステロの「SHE」をウクレレで演奏してみました。elvis costello の「SHE」ウクレレ演奏ツイッターでYouTubeにアップしたことを知らせると、映画「Notting Hill」の主題歌なので、イギリス人やいろいろのひとから反応がありました。「私の今のすさんだ心を癒してくれた」というコメントもYoutubeによせられました。よかったら聴いてみてください。elvis costello の「SHE」ウクレレ演奏パスタ

2010年10月22日

コメント(17)

-

ムンバイの道路は川

インドに出張に来てから毎日、朝朝、ホテルを出て仕事に出かけると、ホテルに戻ってくるのは夜遅く。なかなか、ホテルでゆっくりくつろいだり、ウクレレを弾く時間がない。ワールドカップの様子も、BBCワールドニュースなどで、日本が初戦、カメルーンに初戦1-0で勝ったといって、本田のゴールシーンは何度も映像で見たが、ニュースの扱いは、本田のゴールシーンばかりで、映像ではだれがゴール前に右サイドからボールをパスしたのかもわからない。あとで、日本のネットニュースで松井がパスを出したのはわかったが、中村俊輔が出たのかとか、試合全体がどうだったのかは、まったく伝わってこない。一方、オランダ対デンマークの試合はもう少し長く扱われ、オランダの1点目は、デンマークのバックが、中途半端にクリアしたボールが見方の選手の背中にあたってオウンゴールになってしまったシーンなど、ニュースの中でスローで再生されたりしてより詳しく報じられている。日本の試合の扱いなんてこんなものなんだろうと思う。ゴールシーンは何回もうつしだされて、「Honada----Goal!」という実況アナの声だけが聞こえる。だから、ゴールを決めた本田の姿と名前は世界にとどろいたが、他の選手や試合模様はだれにも届かないのだろう。やっぱり得点を決める、ということがとても大事なことだと思った。ところが日本とムンバイは時差が3.5時間なので、インド時間の夜12時ごろにホテルに戻るとESPN(ユーロスポーツチャネル)で意外な試合を見ることもできる。昨夜のブラジル対北朝鮮戦は、Liveリアルタイムですべてのゴールシーンを見ることができた。さて、ムンバイでは食事、体調管理に気をつけていて今のところ体調は崩していない。インド料理も、一緒に行動しているインド人のひとりがベジタリアンなので、今まであんまり食べたことがないインド料理を食べる機会が多い。昨日の昼食には、彼の出身地のグジャラティというところの料理で、大きな銀色のプレートに小さな丸いお皿がいっぱいあって、すきな食材(カレー)をたくさん入れて、ナンやライスと一緒に食べる。野菜のカレーといっても食材も味も多彩で、豆やオクラのカレーやほれん草のカレーもある。トマトのカレーもあれば、何だかわからないがとてもおいしいもののある。中には、ちょっと香辛料がいろいろ入りすぎて辛いものもあるが、一つ一つが小皿なので、そういうものはそれ以上口をつけないで、気に入ったものだけ、どんどん小皿におかわりを入れてもらえばいい。また、今の季節、マンゴを使ったカレーもあれば、日本で言うはし休めみたいに、辛くなった口の中を、マンゴのスイーツの甘さで中和して、またカレーを食べることもできる。ベジタリアンと聞くと、食べられるものがすごく限られてしまうイメージが強かったが、こんなにたくさんの食材を、こんなに多彩な味で食べられるとは思わなかった。なかなか食文化の奥が深い。しかし、だからと言って油断は禁物。水などにあたっておなかをこわさなくても、毎日インド料理を食べていると、やっぱり香辛料の強さと使っているあぶらの多さで、おなかがどんどん疲弊していくのが経験上わかっているので、食べすぎは禁物。いつもインド料理はちょっと少なめにして食べ終わることにしている。さて、雨期に入ったムンバイだが、さっそくその被害をこうむってしまった。インドに来る前にインド人からムンバイは雨期に入ったと聞いていたので、道路がぬかるんだりするので、レインブーツかなにかを持ってこようと思っていたが、準備できるのは出発の前の日しかなかった。ネットでレインブーツを探しても、女性のものはいろいろオシャレでデザインがいいものがいっぱいあるが、男性用はいわゆる長靴そのものなので、ちょっとこれは買ってインドに持っていけないな、とおもった。そこで思いついたのが防水スニーカー。ネットで調べると、まあそれなりのものがありそうなので、出発の前日書類の準備などで忙しい中を、防水スニーカーを探しに行った。ネットで検索してお店を探すのも、時間の無駄なので、クルマに乗ってカーナビで「ABC Mart」と入力し、一番近い店を検索。そのままクルマで直行した。行ってみると、たしかに防水のクツはあるにはあるのだが、ほとんどがトレッキングシューズでごついものばかりで、今回の出張以外ではトレッキング意外に使いみちがありそうもない。そこで、今度はアディダスの売り場に行ってみると、完全防水のスニーカーはひとつあったが、ちょっとおじさんぽいウォーキング・シューズで、しかもサイズは大きすぎるものしか残っていない。あとの防水スニーカーといわれるものは、水をはじくとか多少ぬれても大丈夫、というものばかりで、完全防水とはいえなく、水がクツの中に入ってきてしまう可能性があるという。なぜ、完全防水に僕がこだわったかと言うと、インドでは路上生活者はすべての生活を路上でしている。すなわち排泄や洗濯などすべてだ。それで雨期で道路に水があるれると、そうした排泄物や、僕らが抗体を持っていない菌などがすべて流れてきてしま、たとえば足に小さな傷口があったりすると、そこから菌が入ってしまう可能性kがあるからだ。そんななかで、ABC Martでやっとみつけたのはゴアテックス素材で、トレッキングにも普段も使えるまあまあのデザインのシューズ。ゴアテックス素材なので、お値段は多少張るが、クツのどこからも水が入らない、水を通さないけど、自分の足がむれないというすぐれもの。これを早々にかってインドに持参してきた。ムンバイでは中心街のメイン道路でもその脇、歩道よこなどはすぐに土があり、路地を入ればほぼ確実に雨が降ればすぐにぬかるみになる場所がいっぱいある。初日から午後小雨になり、さっそくゴアテックスの防水クツが大活躍するのだが、それでもやはり僕は甘かった。夕方からは土砂降りになり、いったん大きなショッピングモールに避難して、いろいろなお店をみながら時間をつぶした。しかし、巨大なショッピングモールの屋根にたtきつけるように雨が降り、建物の中にいるとは思えないゴーという大きな音が鳴り続ける。カフェに入って外を見ると、なんとすでに道路は川と化していて、バスやクルマのタイヤが半分水没している。それでも地元の人たちの中には、足のくるぶしより上、膝よりは下の水の中を歩いて行く人もいる。日本なら台風や集中豪雨が来て、はじめてそんな状態になることもありが、これがムンバイの雨期の普通の状況だという。しかも、仕事から帰宅するクルマの渋滞時間がかさなり、外は大変なことになっている。結局、かなり時間をモールでつぶしてから、クルマでホテルに帰ったが、近距離で普段なら15分のところ1時間半かけてホテルに戻った。インド人のビジネス相手のひとは自分のクルマで反対方向に帰って行ったが、なんと帰宅するのに3時間かかったそうだ。完全防水のゴアテックスのクツだあっても、どうにも対処のしようがない、ムンバイの雨期の現実にやられてしまった。

2010年06月16日

コメント(6)

-

インドで目覚めたらスラムのど真ん中だった

ムンバイに着いてホテルにチェックインした時は、真っ暗で気がつかなかったが、朝起きてみると、そのホテルはスラム街の真ん中に建っていた。カーテンを開けて窓から下をみると、そこはみわたすかぎりのバラック小屋やトタン屋根がは広がったスラム街だった。多分、あの中に歩いて入っていったら、二度と出てこれないか、そうでなくても大変な目に会うと思う。まるで、アカデミー賞をとった映画の「スラムドック$ミリオネアー」のような世界かもしれない。そして、その向こう側にはビルがあり、その先はもう海だ。海岸に打ち寄せる波も見える。このホテルは最近、できたらしいので、経済成長するムンバイの街が外に外に拡張し再開発する途中にあり、もしかしたらあのスラム街に住む人たちも、いつかは追い出されて、この眼下に広がるスラムもいつかはビル街になっているのかもしれない。でも、じゃあその時は、ここに住む人たちはどこにいくのだろうか。中国のような強権は発動しないだろうから強制排除はせずに徐々に彼らの生活が改善するようにやってほしいものだが。このホテル、バスタブに浸かったままで、外の景色が観られるのだが、ちょっとバスタブからスラム街を見下ろしたくないなあ、と思った。なんか、そんなことするのは悪趣味な気がする。ただ、これが天と地ほどの格差があるインドの社会の現実なんだろうけれども。ムンバイは雨期に入っていると聞いていたが、空模様は今にも雨が降りそうでやだなぁ、と思いながらもクルマにのって取引先のオフィスに向かった。ひさしぶりのムンバイの道。さすがにもう牛は歩いていなかったし、走っているクルマの量が桁違いに増えているし、日本車や韓国車も走っている。でも、やっぱり道路の両脇には、そこに生活する路上生活者たちがいっぱいいたし、屋根も何もなく、路上で寝ているやせ細った人たちの姿はあいかわらずそこにあった。ぼろぼろの服というか布をまいて、ほとんど裸に近いひともいて路上に寝ていてる人たちがこんなにいるのを観るのは、久しぶりだった。はじめて尋ねる取引先のオフィス。オフィスといってもぼろぼろのビル。むっとする暑さに、階段に群がる何をしているかわからない人たち。でも、ビルのセキュリティは厳しく、一階のセキュリティがいるだけではなく、オフィスに入るにも、オフィスを出る時も、社員のICカードで電子ロックで開けないといけない。入る時に必要なのはわかるが、出るときにも必要なのははぜか。会議をしたコンファレンス・ルームから別の部屋に移動するときも、荷物や資料を残していったら、セキュリティのおじさんが、その部屋に今度は電子ロックではなく、鍵をした。これって、何を盗むか分からないので社員を信用していないということか?オフィスでの会議が終わり、ショッピング・モールへ一緒に食事に行った。ショッピングモール自体は、いまやアジアの大都市ならどこでも相当豪華なものができているが、ムンバイの場合、周辺に貧しい人たちいるなかに突然高級なショッピングモールが現れるところが違う。さっきまで、ようやく目が慣れた貧しい人たちのいる場所と、中に入った時のショッピングモールの豪華さ、このギャップがショックでさえある。日本のショッピングモールよりよっぽど高級で、世界の高級ブランドがそろっているが、そこを歩くのはこぎれいな身なりをしたひとたち。サリー姿の女性も多いが、ジーンズや今風のおしゃれなファッションのひともいる。たった1分の空間移動で、この格差が目の前に広がるのはやっぱりアジアの中でもインドだけかもしれない。さて、この先はまたあとで話そう。

2010年06月15日

コメント(0)

-

シンガポール経由でインドに到着

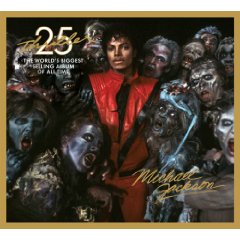

今回のインドの目的地は、ムンバイとチェンナイ。デリーが目的地ならば成田から直行便があったはずだが、最初の行き先は、インドの西側のムンバイ。直行便がないので、最初はバンコク経由で行こうと思っていた。帰りは、バンコクで1泊し、ほかの仕事もする予定だった。しかし、先月のバンコクでの銃撃戦。バンコクのビジネス・商業地域の中心の道路を占拠していた赤シャツのデモ隊を排除に成功した政府軍だが、タクシン派の一部の過激派が暴徒化し、赤シャツを脱いで一般市民にまぎれ、伊勢丹が入っているビルなどに火をつけて大混乱。バンコクに住む日本人とタイ人に連絡をとると、無事ではあるが市内に住んでいる人は、食糧・水を買い込んで自宅にこもりっきり。市の郊外に住んでいる人は、一歩も市街地には行かなかったとか。情勢は大分落ち着いているとはいえ、バンコクで1日仕事をする環境でもないと思い、本来の目的であるインド出張は、シンガポール経由で行くことにした。地図を見てもらえば分かるが、ムンバイに行くのに、シンガポールだといったん赤道近くまで南下してから南西に向かうので、バンコク経由よりもはるかに距離が長く時間がかかる。しかし、トランジットの待ち時間を入れると、結局1時間ぐらいの差しかない。ということでシンガポール経由で旅立った。シンガポールまで7時間半。前日出張の準備で十分に寝ていなかったにもかかわらず、飛行機の中では、機内でビデオを見てしまった。1本目は、アリス・イン・ワンダーランド。実はこの映画、劇場で観たのだが、疲れていて途中で寝てしまい内容がほとんど分からなかったので、もう一回見直すことにしたのだ。赤の女王と白の女王が姉妹であることもやっとわかり、次はマイケル・ジャクソンの「This IS IT」。これは昨年12月に劇場で観たしDVDも持っているのだが、やっぱりマイケルが見たくて見てしまった。やっぱりマイケルの才能はなくなる直前まで、素晴らしく燃焼していたんだなぁ、とちょと涙ぐんだりして。マイケルがなくなってからもうすぐ1年になるなんて本当に信じられない。そして3本目が、「抱擁のかけら」。これも劇場で観ているのだが、ぺネロペ・クルーズの美しさがまた見たくなってしまい、結局3本も観てしまった。あとで、これがとんだことの原因になるのだが。シンガポールのチャンギ空港のターミナル1に到着。ムンバイへのトランジットまで約2時間ある。しかしムンバイ行きはターミナル3。ターミナル3にあるのは、カタール航空など中東行きとインド行きなどターミナル1,2に比べるとマイナーなターミナルなのか。空港内移動も時間がかかるかと思ったら、ターミナル1,2,3がコの字型に並んでいるので意外に早く移動できる。空港内のスペースも贅沢にゆったりと空間が取ってあるので、成田や羽田空港にいるようなせわしなさや圧迫感がない。しかも、カフェやフリーのネット・サービスはもちろんのこと、空港内にホテルがあってシンガポールに入国することなく、トランジットの間、眠ることもできる。そして2時間の待ち時間を有効に使おうと思って、むかったさきはリフレクソロジー。多分、飛行機の中で至近距離の液晶画面で3本も映画を観てしまったせいか、やたらにかたがこっていたので、60分の全身マッサージを受けることにした。まずまず体がほぐれて、ちょうどいい頃にムンバイへの飛行機のゲートに向かった。シンガポールからムンバイまでは約4時間半。席に着くと、僕のまわりはインド人の家族連ればかり。シンガポールに住んでいるインド人が、子供の夏休みで帰国するのか、よくはわからないがまずその熱気にやられてしまった。また、全身マッサージをしたため、体内の毒素が帰って身体中に回ってしまったのか、悪寒がし冷や汗というかいやな感じに汗が出てくる。吐き気までしてきた。やばいなぁ、インドに入国する前から体調が悪くなったら最悪だ。どのくらい時間がたったかわからないが、トマト・ジュースをたのんでちょっと一息。しかし、夕食の匂いがしてきて、また吐き気が。料理は、ベジタリアンかノンベジタリアンのインド料理のみ。何か口に入れないとさらにばてると思い、「スパイシーではないほうの料理」とたのむと、ベジタリアン料理が出てきた。サフランライスのようなお米に、マメかなにかをつぶしたものと、ヤギのチーズにたいな何かが入っている。ベジタリアンがヤギのチーズを食べるのかどうか知らないが、とにかく口に入れてみた。すると、NOTスパイシーと言ったのにやはり香辛料がきつく、のどがほってって、うぇっとなった。しかし、僕は自分にいいきかせた。この料理はインド5000年の歴史の中で培われてきた料理で、人間の体にとってはいいものばかりのはずだ。また、インドの香辛料は、全部自然のものからつくっていて、ケミカルなものが一切入っていないので、日本の防腐剤その他化学物質が入りまくりのコンビニ弁当より絶対に体にいいはず。するとあら不思議、2-3口目くらいから、ちょっと食べられるようになってきた。また、ヨーブルトともラサとも違う、薄クリーム色の液体状のものがあり、どうやって食べるかもわからないが、それをためしに香辛料入りまくりのお米にかけて食べてみると、辛さが和らいで、これが美味しいのだ。そうやっているうちに、メインの食事はほとんど食べてしまった。それにあら不思議、あんなに悪寒がして、吐きそうだった気分も、だいぶ良くなり、ついには体調が復活したのだ。摩訶不思議なインド料理。さて、空港に降り立って、なかんか出てこない荷物をピックアップして、空港の外に一歩出ると、むあ~~っとした空気が。夜の11時近くになっても気温が30度を越しているムンバイ。そして、そんな夜中に、出迎えに来ているにしては多すぎる人、人、人。出迎えとは関係なく、ただ空港に時間をつぶしに来ている人も交じっているのか?とにかく、空港の入国審査の行列でもそうだが、インド人のひと、ひと、ひと。さすが人口10億人以上の国。中国でもこんなに、何をしているのかわからない人がいっぱいいるのはあまり経験したことはない。しかし、それでもムンバイがボンベイとまだ呼ばれていと頃に初めてやはり夜中に香港経由で降り立ったときの怖さはなかった。あの時は、空港のまわりにあまり照明がなく、真っ暗な中に顔の見分けがつかないひとひとひとだった。一応、迎えはたのんでいたが、ホテルに着くまで本当にこの人に連れて行かれて大丈夫なのかと最後まで心配していた。その時に比べれば、今のムンバイははるかに発展していて、まあ、フィリピンのマニラの空港に降り立ったくらいの感じかもしれない。しかし、状況はよくなったばかりではない。2-3年前、ムンバイのホテルで爆弾テロがあったように、今のムンバイはテロの標的でもあるのだ。アメリカ系のホテルが狙われやすいのは言うまでもないが、この前狙われたのは、インド系のホテル。インドと敵対するイスラム系過激派の犯行か?僕はスラムの中にあるというアメリカ系ホテルに宿泊するのだが、やはり入口でクルマは止められ、ボンネットとトランクを開けられてチェックされた。インドネシアのジャカルタでは、やはり爆弾テロがあった直後、クルマのトランクと、クルマの下側を鏡でチェックされたことはあるが、ボンネットを開けられたのは初めてだ。今は、自爆テロを辞さないひとがいるため、エンジンルームに爆弾をしかけて運転手もろとも吹っ飛んでしまう場合があるということか。おそろしい21世紀。そうやって、やっとこさムンバイに着いて、ホテルにたどり着いたのが現地時間夜中の12時近く。日本と3.5時間という中途半端な時差があるので、日本の午前3時半。昨日の朝は4時半起きだったので、ほぼ完徹。パソコンつないだり、i pod touchとXperiaの無線LANをつないで、メールチェックしてツイッターで返事を書いているうちにもう日本時間の5時半。長旅の疲れを、いまからようやく癒すつもり。ホテルにはi podをさせるようになっているスピーカーが置いてあったので、さっそくHerb Ohta Jr.の新譜をかける。ようやく寝ることができそうだ。

2010年06月13日

コメント(9)

-

パスタ再びインドへ

明日からインドに出張となった。ムンバイとチェンナイだ。最近、デリーには行ったことがあるが、ムンバイはものすごい久しぶりだ。まだ、ボンベイと呼ばれていた頃。その時は、アジア中から集まったコンファレンスに参加。香港、韓国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、パキスタンから集まった大勢のひとと、地元インド人たち。そんな中に日本からは僕だけが参加した。僕が初めて、人種や文化の違う人たちと働く楽しさを知ったのは、そのボンベイに行った時だ。同時に、インド人の議論好きで、会議がまとまろうとするたびに、また最初からまぜっかえすインド人に辟易したのも覚えている。また、パキスタンのひとたちは、どこの国の人もあまり積極的には近づかず、みな遠巻きに見ていたのを思い出す。イスラム教の国だから、とはいっても、マレーシアもインドネシアもイスラムの国。なぜか、パキスタンの人たちとだけは、あまり仲良くなれなかった。何か、彼らから「あまり近づくな」という光線が出ていたような感じだった。パキスタンと国としては敵対関係(または緊張関係)にあるインドがホスト国なので、パキスタンの人たちと中々仲良くする機会がなかったのだが、今考えると、あの時、もっとパキスタンの人たちと話しておけばよかった、と思う。その頃のボンベイは、大都市であり、マンハッタンのように億ションがあると同時に、道は車とバイクと自転車とリキシャと牛と人であふれかえっていた。主要な幹線道路のわきでも、棒を一本立ててて、ビニールをかぶせて、家にしている貧しい人たちもいた。しかし、あれから何年たっただろうか。インドは1991年の市場経済化以来、急速な発展を続け、リーマンショックによる世界的な金融危機にもあまり影響されず、毎年8%という驚異的なスピードで成長している。世界の一大IT国家となり、医薬品、鉄鋼など世界的な企業や、世界的な億万長者も生み出している。21世紀の後半には、人口も中国を抜き、日本のGDPも抜き、世界最大の民主主義国家として、その地位を確固たるモノとしていく。そんな成長途上のインド、久しぶりのムンバイがどのようになっているか、楽しみだ。

2010年06月12日

コメント(2)

-

ブルームーン

一月に2回、満月が見られることを、いつのころからかブルームーンというようになったそうだ。語源には諸説あり、翻訳の間違えから一月に2回見られる満月のことまたはその2回目の満月のことなどをさす場合もあるが、このこととは別に天候や、大気の状態、靄や塵などのいろいろな条件が重なって、満月が青く見えるのは非常にに珍しいことから、めったに起きないことが起こることを「Once in a Blue Moon」と言う表現が19世紀半ばから使われるようになったという。今の暦は365日で地球が太陽の周りを1回転し、その間に月が12回地球の周りを回るが、厳密には、毎年少しずつずれている、だからうるう年とかうるう秒が存在し、それで調整しているのだが、月が満ち欠けするのは、365÷12回=30.41回ではなく、29.5日で1回、満ち欠けするということのようだ。すると、今年の3月のように、満月が2回、一月のあいだに見られるという現象が起こるらしい。今年は、元旦も満月だったので(確か見た記憶がある)1月も満月が2回見られる大変珍しい年であるらしい。どっちにしろ、大変珍しいことが起こっているわけで、これを「Once in a blue moon」という。さて、この言葉どこかで聞いた覚えがある、と思ったら、1998年、竹野内豊と田中美里主演のドラマ「With Love」の中で、作曲家役の竹野内豊が、銀行のOL役の田中美里に出来たばかりの新曲のデータを間違えて送ったことから始まるネットではじまる恋愛ドラマそのキーとなる曲名が「Once in a blue moon」だったんだ、と今、思い当たった。あの曲名には、めったに起こらないことが起こるというドラマの主題を象徴する隠された意味があったのだ。銀行のOL役の田中美里は、なぜか「私は今、パリにいます」といううそをついてします。ちょうどそのとき、パリから東京のお台場に、自由の女神像が期間限定で贈られてきていて、ドラマの内容とリアルがリンクする話でもあった。「こんばんわ、ハタさん、私は今、セーヌ川で。。。ランチをしています」藤原紀香もラジオ局のDJ役で、竹野内の恋人という設定で出ていたな。(恋人と言うより、肉体関係はあるが恋人未満か)あの頃が藤原紀香のピークだったような気もする。その他に、商社マン役の及川光博(田中美里に惚れてプロポーズする)竹野内豊が、なかなかスランプにおちいった原因となった、同じバンドのボーカルで去っていった恋人役に川村カオリが出てたな。中国でも、中国語に吹き替えられたドラマが放送されていたのを出張の時にみたな。さて、横道にそれたが、そんなブルームーンをせっかくだから写真に撮っておこうと一眼レフのデジカメで撮影したのがトップの写真。三脚を使っていないので、いまひとつシャープさにかけるが、本当に見えていたのは、この写真のように1つの月だった。ところが、シャッター・スピードと絞りの組み合わせを変えて何枚か撮影したがのだが、あら不思議、月が2つあって、片方のほうが暗く、かつ青い月なのがこの写真。これが本当のブルームーン、というわけではなく、ぼくはこれを撮影して、「あっ!!」と思った。それは、村上春樹の小説「1Q84」 Book1<4月ー6月>Book2<7月-9月>に出てくる情景にそっくりだったからだ。この話は、青豆という名前の女性、マーシャルアーツ・インストラクターと天吾という、作家志望の数学の予備校教師が、それぞれ、まったく別々のストーリーを展開していくうちに、いつしかクロスしてくる話で、ネタばれになるので詳しくは言わないが、1984年を生きていたはずの二人は、あることがきっかけで1Q84年に迷い込んでしまった。その1Q84年は、1984年と似ているようで、本質的にまったく違い、後戻りできない世界なのだ。その1Q84年は、月が2つあって、ひとつは明るい月、もうひとつは少し暗くて緑色をした月が出ている世界なのだ。小説からその状況を引用してみよう「ひとつは昔からづっとあるもともとの月であり、もうひとつはずっと小振りな緑色の月だった。ほれは本来の月よりかたちがいびつで、明るさも劣っていた。。。」どうですか、この情景、月の色を青から緑色に変えれば、まったく僕が撮影した写真とおなじようではないですか!真相は分からないが、村上春樹は、あるとき月を撮影しようとして、偶然、このような写真を撮ったことがあるのかもしれないし、そこまで、形としてのヒントがあったわけではないが、ブルームーン(一月に2回満月が見られること)または、「once in a blue moon」(めったに起こらないことが起こる」というような言葉から、この1Q84年の2つの月が存在する、どうにも居心地の悪い、不気味な設定を考え付いたのかもしれない。1Q84という小説は、僕にとってはとても面白くオウム真理教を連想させる、カルト集団(過激グループと宗教グループに分裂する)が出てきて、この2つの月以外にも「リトルピーップル」や「空気さなぎ」という象徴的なものが出てくる。この話は、まだ完結していなくて、4月にBook3が出ることになっているので、すごく楽しみだ。一月に2回、満月が見られるブルームーンをみながら、ドラマや村上春樹のなにやら不気味な(でも非常に面白い)小説にまで、思いをめぐらせた夜であった。

2010年03月30日

コメント(10)

-

ウクレレ弾きのアース・アワー2010

オノ・ヨーコからTwitterで、アース・アワー2010への参加の呼びかけがあった。アース・アワーとキャンドル・ナイトの趣旨の違いなど、よくわかっていないのだけれども、僕は、これは単なるエコの問題で街の灯りを3月27日土曜日の夜、8時30分にいっせいに消しましょう、というだけではないと思っている。人工衛星から、宇宙飛行士が夜側の地球を見ると、夜でも明るく光っている地域というのは地球上の数箇所に限られていると言う。アメリカのNYを中心とした東海岸と、五大湖周辺、LA、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバまで含むのかなあ、北米の西海岸、ヨーロッパの特に西側、日本列島、オーストラリアの南東。。。まあ、今なら中国の上海などの沿海部など。。そういった世界の大都市の明かりが、地球の回転とともに、それぞれのローカル・タイムで土曜の夜8時30分から1時間、順繰りに灯りが消えていく。日付け変更線をまたぐので、シドニー→東京→上海→シンガポール→バンコク→ムンバイ→モスクワ→パリ→ロンドン→NY→アトランタ→ラスベガス→LA→ホノルルと地球を一周して灯りが順繰りに消えていく姿は壮観かもしれない。まさに、Night on the Planet.もし、あなたが宇宙飛行士の目を持っていれば、ということだが。。一方、人間は、人類は、太古の昔から、太陽が沈んだら、月の灯りや自分たちでおこした焚き火などの光だけで生活していた。夜になったら、ロウソクだけで生活していた時代は、実はそんなに古くなく、せいぜいおじいちゃんおばあちゃんの時代は、ろうそくの灯り、少し時代がくだって裸電球だけで生活していた時代がすごく最近まであったはずなのだ。その頃、人間はその薄明かりの中で、今とは違う感覚やリテラシーをもって生きていたはずなのだ。そしてその感覚は、多くの現代人がもう失ってしまったかも知れない、または遠くの記憶の中にだけ残っているのかもしれない。ぼくは、アース・アワーであろうがキャンドル・ナイトであろうが、そのイベントをきっかけに、ろうそくの灯りだけで、食事をしたり、家族で会話したり、音楽を聴いたり、そんな体験の中で、われわれの中で失われてしまったかもしれない、研ぎ澄まされた感性を呼び起こせないものかと、思っている。あるひとに聴いた話だが、本当の暗闇、完全な暗闇の中で、ディナーを食べながら、その場所に集まった見ず知らずのひとと会話を楽しむ、というワークショップがあるらしいのだが、各テーブルに、視覚障害者の方がリーダーとなって、グループで完全な暗闇の中で行動をするらしいのだが、視覚障害者にとっては、完全な暗闇はいつもと同じ環境であり、そのかわり視覚を補うために発達した聴覚や気配を感じる能力が発達しているので、そのテーブルに何人いて、今誰がしゃべったか、どこに誰がいるかなどを完璧に把握できるのに対し、子供は、比較的すぐにその完全な暗闇の世界に慣れる、または適応して楽しみ始めるのに対し、大人は何人かにひとりの割合で、その完全な暗闇で、誰かと食事をし会話を楽しむという環境に適応できず、気持ち悪くなってソロップアウトする人がいるという。まさに、現代の大人こそ、人類が太古の昔から身につけていた感覚や能力や適応能力を失ってしまっているらしい。さて、このアース・アワーが完全な暗闇を作り出すことが目的なのかどうかも知らないし、僕も、ろうそくの灯りで1時間過ごす、というだけのことなのだが、いつもと違う感覚が、ほんの少しの間だけだが、目覚め、感覚が研ぎ澄まされていくような気がする。いつもは見えなかったこと、感じ取れなかったことが少しでも感じられるかもしれない。そして、ぼくはそこでウクレレを弾く、ということによって、この1時間をよりいっそう自分にとって楽しい時間にしてみたかった。そして、それはその意図どおりに、とても楽しい時間であった。弾きなれたウクレレで、エルビス・コステロの「SHE」など数曲、静かな曲を、いつもよりもっと、ゆっくりと、気持ちを込めて、サステインや余韻を大切にしながら演奏した。それは、思った以上に至福の時でもあった。しかし、これにはオチがあって、その時間、ついTwitterもしてしまったのである。どこかのハッシュタグにいけば、そうした暗闇やキャンドルだけで時間を過ごせる人たちとツイートできたのだろうけれども、何の準備もしてなかったぼくは、これから、大人のための絵本を書こうとしている人や読書が大好きな音大生やイラストを描きながら、オリジナリティをどう出していこうかと模索している人たちとツイートした。いつもと違い、アートや芸術、文化に関心の高いひとたちとツイートしたのもこのアース・アワーとろうそくの灯りのおかげかもしれない。さて、あと何時間で、NYのタイムズ・スクエアの灯りがいっせいに消えるのだろうか。楽しみだ♪

2010年03月27日

コメント(3)

-

パスタ、琉球村で三線のレッスン♪♪

沖縄本島は、海岸を散歩するには気持ちいいが、本格的に泳ぐにはまだちょっと寒い。そこで、午前中は室内プールで泳いだ後、午後は「琉球村」にレンタカーで出かけた。「琉球村」って、沖縄のいろんな文化を題材にしたなんちゃってテーマパークかと思っていたら、大きな勘違い。ちゃんとした「国・有形登録文化財」であるらしい。そして築100年~200年の一般の古民家や富裕な農家のお屋敷を沖縄の各地から移築して集めてある、由緒ある場所。その古民家やお屋敷に上がって、揚げたての黒糖のお菓子(サーターアンタギー)を食べたりお茶を飲んだり、シーサーの人形の顔を描いたり色を塗ったり、ヤギに葉っぱを食べさせたり、いろいろなことが体験できる。僕の最大の目的は、三線を習うこと。目指すは、旧島袋家。何?島袋、Jakeじゃないの、島袋家って弦楽器に強いの?なんて思ったら、これまた大きな勘違い。名護市から移築された築120年の豪農屋敷だとか。そこで、三線のレッスンを受けたのだが、これがホテルなんかでやっているなんちゃって三線レッスンではなかった!玉城貞子と昔少年隊として、国立劇場でも公演したことのあるおじさん(名前を聞きそびれました)が、直接、教えてくれたのだ。【左から2番目のおじさんが、今回直接教えてくれた師匠】まず、最初に、三線の文化は、中国から伝わってきて、琉球、沖縄で開花したこと。「島唄」は、琉球の唄ではないこと、「涙そうそう」は歌謡曲だ、というようなことをびっしっと言われた。中国から、古くから伝わってきたが、楽譜が出来たのはつい100年ぐらいの歴史だとのこと。それまでは、それぞれがそれぞれの家族などの近しいものの仲で伝承で三線音楽を継承してきたが、みなが一緒に音楽をあわせるという機会が増えたことにより、楽譜を作らなければいけなかったので、作られたそうだ。ご存知の方も多いと思うが、三線の楽譜は縦書きで中工七合七合七七工四上などと描かれている。まず、そんなことから説明が始まった。これは低い音(太い弦)から一絃(男絃)、二絃(中絃)三絃(女絃)の、どのポジションを押さえるかが描かれている。、(つまり弦とフレットの組み合わせが一文字で書かれている)(ただし、1弦2弦の数え方がウクレレと逆だ)さらに、ウクレレ的に言えば、1フレットはどの弦での人差し指2フレットはどの弦でも中指3フレットはどの弦でも小指で押さえる、という左手の指の使い方だ。親指は、つねに支えで、ウクレレで言うネックのところにぴったりとくっつける。ウクレレのように、ハイポジションで左手が移動するということはなく(少なくとも初級の唄では)フレットがない三線では、親指の場所が固定されていることで、おのずと、左手の指の開いた幅に限界があることから、音程がくるわずにすむ、ということのようだ。また、左手の薬指はもともとは使わなかったようだが、5声の沖縄音階に、今の12音階を付け加える時に、中(2絃1フレット)と尺(2絃3フレット)の間を薬指で押さえるというようになったそうだ。右手は、ギターのピックを大きくしたようなピックで弾く。(昨日の三線お姉さんのように、人差し指に水牛の骨のサックのようなものを人指し指の先につけるピックもあるようだが)さて、この縦書きの楽譜を、このお師匠さんは、現代風にギターやウクレレのようにタブ譜で書いてくれていて、それで、実際の練習が始まった。曲は安里屋ユンタ(本調子)そのオリジナルのタブ譜は----------------0---------- (3絃=女絃=高い)-----1----2--------------- (2絃=中絃=中間)--0----------------------- (1絃=男絃=低い)のように書かれていて、これをもとに数小節、安里屋ユンタを練習した。体験教室の生徒は私も含めて9名。1名の女性だけ、三線経験者であった。まあ、ウクレレを弾けるので、タブ譜に書いてくれた譜面ではかなり楽に弾けたが、三線経験者以外の参加者は、親指の位置が動いて、音程がずれたり、2絃(中絃)を弾くところを別の絃を弾いてしまったり薬指をつかう場面は、基本的に出てこないのに薬指を使ってしまったり、など、なかなか苦戦した様子。まあ、それでも1時間、レッスンしたところで、ほぼ全員が、とつとつ、と弾けるようになったくらいで体験教室は終わり。レッスンの合間に、師匠がいろんな曲を弾いてくれたりみんなが知っている、童謡を弾いて、理解を早めさせてくれたり沖縄の言葉の中に、突然、英語が入ってきたり僕には、とっても面白い三線体験教室だった。師匠は、ダブルネック・ウクレレならぬ、ダブル・ネック三線を作っていて、上のネックは普通の三線下のネックはウクレレの8弦と同じように、一オクターブ違いの絃が、2本ずつ3組張ってある。これで、ハイサイおじさんのようなにぎやかな曲を弾く時は、下の6絃三線ネックを弾きしっとりした曲を弾く時は上の3弦三線ネックを弾くというように使っているらしい。最後に、参加者の中の唯一の三線経験者に、安里屋ユンタの伴奏を弾かせて、自分は二胡でメロディを弾いてくれた。実は、三線も二胡も中国から渡ってきたのだが、当時の琉球王国では、絹の絃を作れたので三線が定着したが、スティール弦を使った二胡は、当時、琉球では金属弦を作れなかったので楽器として入って来れなかった、というような話も教えてくれた。しかし、今やそれも出来るので、最近の演奏では、三線に二胡をあわせて共演することもあるという。師匠の話は、すべてが興味深く、昔の中国や琉球、海のシルクロード(三線が渡ってきた)と陸のシルクロード(二胡は日本まで渡って来れなかった)などにまで、意識がめぐりとても楽しかった。師匠は、最後に、「三線は楽しい時も悲しい時も弾いてください。自分のそばにおいて、いつでもその時その時の気持ちや感情で弾いてください。そうすれば、三線はみんなの人生の友となって、とても人生が豊かになるでしょう」と言った。最初は1万数千円の三線でいいので、ぜひひとつ買って人生の友にしてください、と。ううぉ~、めちゃくちゃ三線を習ってみたくなったぞう。1万円でいいのか。(後で調べたら、やっぱりそこそこ数万円のものを買うほうがいいらしいが)楽譜がタブ譜で書かれていれば、曲さえ知っていればすぐに楽しく弾けるようになるかもしれない、しかしウクレレだけでも何本もあるのにどうするのか。。ああ、ウクレレ弾きがなんか三線に恋しちゃったみたいだぞ。

2010年03月22日

コメント(6)

-

パスタ 三線の音と歌に酔いしれる♪♪

沖縄の3日目。今日は、朝食で、オムレツにブラック・オリーブをいっぱい入れてもらう。これが意外な取り合わせかと思ったが、凄く美味しい。それに、ちゃんぷるーをちょっと。そしていつものように、黒糖パンと紅芋ロールをトースターで焼いて。紅茶はオレンジペコ、自分で絞ったフレッシュ・オレンジジュース。沖縄に来てから凄く調子がいい。食欲もある。ちょっと天気が悪かったので、買い物に出かける。かりゆし(沖縄のアロハ・シャツのようなもの)で気になる柄のものが二つあった。前から、かりゆしは欲しいなと思っていたけれども、ちょっと迷う。そこで、いきなりTwitterで、TLにつぶやいて聞いてみる。紺色の地に、白い白桃の花のかりゆしと、ピンク地に、白いジュゴンの柄のかりゆし、どっちがいいと思う?見ず知らずのひとにいきなり勝手なことを聞いてしまったが、リスポンスは早かった。最初のひとは、「紺に白桃!」「なんとなくパスタさんには紺が似合いそうだし、植物が好きだから」ありがたい、無謀な問いかけに答えてくれる人がいる。すると「ジュゴン!Cool!」という反応も。さらにもうひとり「いきなりですね。じゅごんがいい!」ありゃ~、ありがたいけれども、意見が割れてしまった。まあ、自分が好きなほうを買えばいいのだが、「大人買いで両方買っちゃえば」の声。Twitterのおもしろいところだ。まったくの見ず知らずのひとが、それぞれ、オススメを教えてくれる。聞くほうも聞くほうだが、せっかくちゃんと応えてくれたのがから、その意見をないがしろにするわけにはいかない。もともと、黒や紺が自分にはあっていると思うのだが、今回、なんとなく赤い地の生地をさがしていたので、ピンクのじゅごんが目に入った。でも、みんなが反応しているのは、「ピンク」ではなく「じゅごん」のほうらしい。なんとも優柔不断だが、両方とも試着した後で、ちょっと考えてみますとお店の人にいって、今日は買うのを保留にした。さて、東京では普段、アボガド・タコボールとか、玄米とか根菜とか、ランチでは、脂ぎったものは食べないようにしているのだが、海と心地よい気温と潮風のせいで、食欲がわく。夕食は、鉄板焼きでお肉をいっぱい食べようっと!実は、目的はそれだけではなく、今日の夜は、そのお見せで三線の演奏と唄があるから、ぜひ見たいと思って、お店に予約を入れた。お肉は、カルビ、ラム、地鶏、イカ、エビと各種取りまぜてあって、普段なら相当なオーバーカロリーなのだが、美味しく食べる。ビールはオリオン・ビールの生。三線の唄は、ステージがあるのではなくて、各テーブルをまわってきて歌ってくれるのだ。三線のお姉さん、ちょっと艶っぽいが、年齢はまだ若い。すでに、別のテーブルで喜納昌吉の「ハイサイおじさん」や、てぃんさぐの花などの有名曲を歌ってしまっている。僕のテーブルに来たときに、じゃあと思って、ネーネーズの「アメリカ通り」をリクエストした。三線のお姉さん、メロディーを口ずさんで、「この曲ですか?」という。そうです、というと「ごめんなさい、唄は分かるけど、三線が弾けないので。。」といわれてしまった。それで、沖縄民謡(曲名を聞いたけれども、忘れてしまった、残念)とBEGINの「涙そうそう」を唄ってもらった。さて、食事もすすんで、デザートが出る頃、また三線のお姉さんが2回目にテーブルにまわってきた。このテーブルに来る前に、今度リクエスト使用と思っていたBEGINの「島人の唄」など、他のテーブルで歌ってしまっている。そこで、「曲名は分からないけれども」と言って、こんな曲とメロディーを口ずさむ。「ああ、赤田首里殿内(あかだすんどぉんち)ですね」といって、今度はリクエストに応えてくれた。いい曲だナァ。三線お姉さん楽器が、とつとつと弦はじく音もいいけれども、声をふるわせて、沖縄音階でのこぶしのようなうたいまわしも素敵だ。そんなに有名な人ではないと思うが、それでも音楽が大好きな僕はとてもハッピー!「ピックは何で出来ているんですか?」「私が使っているのは水牛の角です」「チューニングはどうするのですか?」など、いろいろ聞いてみた。そして今度は喜納昌吉の「花 ~すべての人の心に花を~」を唄ってくれた。アジアを中心に世界で3000万枚くらい売れているだろう、といわれている名曲。「全ての武器を楽器に持ち替えて」喜納昌吉の名言だ。おなかいっぱい、お肉も美味しい、お酒もうまい、三線の音色と三線お姉さんの歌声も素晴らしい。こうして、今日も幸福な沖縄の一日が暮れていった。

2010年03月21日

コメント(2)

-

パスタ カヌーで沖縄の海を流される?

昨日は、朝、6時ごろ目がさめたので、海岸まで散歩に行ってきた。海は静かで、穏やかな波の音が聞こえる。目をさました小鳥たちの鳴き声がほどよい音量で聞こえてくる。海岸沿いのっちょっとした並木道を歩いていると、波、鳥の声、草木から出ている幸福な分子たちで、頭の上から後ろのほうまで、なんかものすごく気持ちがいい。森林浴って、こういうのと近い現象なのかなぁ。歩いているだけで、気分はすっきり、頭はアルファ(α)波やチーター波が出ているみたいだ。どこかに腰掛けようとベンチを探す。明け方、ちょっと雨が降ったのか、ベンチは濡れていたが、屋根のあるベンチを見つけて、腰掛けた。しばらく、波と小鳥の声を聞いた後、持ってきたウクレレを出して、曲を弾き始めた。完全に暗譜している曲5曲と、ほぼ暗譜している曲2曲を弾いてみる。屋外なので、ウクレレの音は、ホテルのベランダで弾いたときより音が、拡散していく。でも、やっぱり気持ちがいい。毎日、こんな生活ができたら、どんなにいいだろうなぁ。誰もいない海岸、波と小鳥と草木とウクレレ♪-------------------------朝食がまた、とってもおいしい。ゴーヤを入れた玉子焼きを目の前で作ってもらう。半分に輪切りにした新鮮なオレンジを5個、自分でてこ原理を使ったスクイーザー(?)でつぶしてフレッシュ・オレンジ・ジュースを作る。沖縄の黒糖パンを2枚、トースターで焼く。バイキング・スタイルの朝食だが、自分で選べば、すべてその場の手作りのものが食べられる。なぜか、食事がとっても美味しい。毎日が、こんなだったらどんなに健康的なんだろうなぁ、と思う。ーーーーーーーーーーー午前中は、海で思いっきり遊ぶ。海水は、そのまま入るとやっぱりちょっと冷たい。沖縄のなんとか諸島では今日が海開き。沖縄本島のこの海岸は、まだ少し冷たい。でも、夏にボディーボードをやるときの薄くて体にぴったりの名前を忘れた、を上半身に着ると、寒さが和らぐ。ずっと泳ぐのは寒いので、カヌーを借りた。カヌーで、右・左、右・左と櫂を漕いで沖に出る。海面がそれほど荒れていないので、すいすい沖に行く。いつの間にか、かなり沖に出て行ったしまった。すると、ライフガードのおにいさんが、ジェットスキーで追っかけてきた。「大丈夫ですか~、一人で戻れますか~?」あれ、そんな遠くまで来たつもりはなかったのだけれども。「大丈夫で~す!」さすが、沖縄、ライフガードのお兄さんは、にっこりと笑って戻っていった。これが、湘南なら無理やりつれて帰らされるのだろうなあ。自分が大丈夫だといっているので、大丈夫なのだろう。それが沖縄。さすがに沖は、風も波も強い。昔とったきねづか、ではないが、ウシンドサーフィンの要領で、横波に対しては、カヌーのへさきを直角にたて、横風を受けないようにしながら、方向転換して、陸をめざす。海岸もホテルもすごく小さく見える。体勢をととのえて、陸へ戻る。ぴったりした○○を来ているし、オールを漕いでいるので、寒くはない。太陽の日差しが、案外強い。途中、近くをジェットスキーや水中バイクが通ると、大きな波ができて、少し進行が中断される。陸近くに戻って、今度は、近場でゆっくりとカヌーを漕ぐ。海底がよく見える。残念ながら魚がいるような海岸ではないが、岩や、海草などがまだら模様をつくっていて、海の色が、深い藍だったり、エメラルド・グリーンだったりする。毎日、こんな暮らしができたらいいのになぁ。久しぶりの、最高の休暇だ。

2010年03月20日

コメント(6)

-

パスタ in 沖縄♪♪

年度末のつかの間の休暇で沖縄に来ています。ホテルについて、夕方、ベランダから海を見て、波の音を聴きながらウクレレを弾いていました。とても気持ちよかった。。。しかし、そこからTwitterをやったのがいけなかった。すっかり、沖縄気分で気が緩んでいたのかスパムメールをあけてしまい、Twitterの仲間の大勢のひとにスパムメールを発信してしまったのです。あるひとにしてきされて、気がついたときにはすでにとき遅し。TL上でみんなに謝って、駆除の方法を聞いたら、パスワードを変えて、いっこいっこスパムを削除すればいい、とのこと。しかし、パスワードはTwitterの公式ページでしか設定が変えられないのに公式ページにはログインできなくなっていました。いろいろ大騒ぎして、やっとパスワード変更、スパムメールを駆除しましたが、そのころには、沖縄気分もどこえやらいってしまいました。ところが、pcは持参していなかったので、ホテルのロビーでスパム駆除していたのですが、気がつくと、ピアノの伴奏で、女性歌手が5声というか、沖縄音階で歌を歌っていて、こえがまた気持ちいいのです。そんなこんなで、沖縄の1日目は終わりました。

2010年03月19日

コメント(2)

-

バンクーバー五輪 開会式 一番感動したのは

ついに、開会式!バンクーバー・オリンピック開会式!ある噂があって、結局、リアルタイムで3時間半ぐらいかな、全部見てしまった。あるオープニングのあと、カナダの4つの先住民族が出てきて、それぞれの民族衣装で踊ったり、(北京五輪のように漢民族が他の少数民族の衣裳をきたのではなく)、ああ、カナダには、多分、イヌイットに近い先住民族や、ネイティブ・アメリカン(アメリカの先住民族)に近しい民族がいたのだと思う。国境はあとからかってに西洋人がやってきてきめたのだから、アメリカとカナダの先住民族には交流があったか、同じ種族がいるのかもしれない、などと思ったり、ブライアン・アダムスが出てきて女性歌手と歌ったり、サラ・マクラクランが歌ったり(彼女は知らなかったがカナダで勲章をもらっている)【The Best of Sarah McLachlan】BMG JAPAN サラ・マクラクラン/クローサー:ザ・ベスト・オブ・サラ・マクラクランクローサー:ザ・ベスト・オブ・サラ・マクラクラン/サラ・マクラクラン[CD]【返品種別A】Bungee Price CD20% OFF 音楽Sarah Mclachlan サラ・マクラクラン / Closer: The Best Of 【CD】さらに、大きな室内ドームの真ん中のステージの床をスクリーンにして次々に映像が、カナダという大陸と海と山と自然と動物(クジラ、白クマ、鷹(鷲?)コヨーテ、など)、民族の歴史を表現したり、バレーやタップダンスやバイオリン(フィドラー)を弾いてカントリーっぽい音楽を演奏しながら踊ったりなどのパーフォーミングアーツを披露。【アルバム名:青春の光と影(Clouds):初期の名盤】Bungee Price CD20% OFF 音楽Joni Mitchell ジョニ・ミッチェル / Clouds: 青春の光と影 【CD】【Aポイント+メール便送料無料】ジョニ・ミッチェル Joni Mitchell / 青春の光と影 (日本盤CD)【ポイント10倍】\2000以上で全国送料無料!!※代引き手数料を除く青春の光と影ジョニ・ミッチェル【送料無料選択可!】青春の光と影 / ジョニ・ミッチェルカナダの有名な小説なのかお話なのか、草原の少年のシーンでは、バックでジョニ・ミッチェルの「Both Sides, Now(青春の光と影)」の曲がたおらかに流れていて、パスタ的には、いやおうなく期待感が高まった。また、ソプラノ歌手も出てきたりと、カナダは、アメリカ市場にでて活躍している一流のアーティストが思った以上に多くて、層が厚いんだな、と思いながら。そう、たとえば、デビッド・フォスター(ピアノ&プロデューサー)が出てくるかもしれない、とか、セリーヌ・ディオンが歌うかもしれないとか。(二人もカナダ出身)しかし、その期待は結局最後まで現れなかった。ぼくが待ちわびていたのは、セリーヌ・ディオンも参加した「We are the World 25 Artists for Haiti」の映像のフルバージョンの世界初披露だったのだ。偶然だが、英国連邦のカナダの総督はハイチ出身の女性なのだ。どうやって、オリンピックの精神と、ハイチの被災者への支援を結びつけるのかという、疑問をもちながらも、その瞬間を待ちわびていたが、それは結局、あらわれなかった。そして、そのがっかり感と、何時間も画面を見続けた徒労感と、自分のバカさ加減にうんざりするなかで、バンクーバー五輪の開会式で一番感動したのは、最初の映像、それは、カナディアン・ロッキーの壮大で崇高でバカ高い山の頂から、あるスノーボーダーがまっさかさまに滑走してくる映像、まるで、ハワイのビッグ・ウェイブのパイプラインの中を波に片手を入れてバランスをとりながら滑走するサーファーのように、雄大な雪山の超急角度の斜面の雪に片手を触りながらバランスをとって滑走するスノーボーダーの映像。これが、一番、感動的だった。その映像が終わるのに合わせて、ドーム競技場の中にスノーボーダーが飛び出してきて、五輪マークの輪っかを飛び越えて着地した男が、たからかにバンクーバー五輪へようこそ、と宣言するまでのその一連の映像と演出。いろいろ見どころはったものの、結局、最初が一番すごかった。なにはともあれ、82の国と地域から集まった世界のアスリートが17日間の戦いを始める!

2010年02月12日

コメント(3)

-

i pod touch + Wifiが結論

で、ボクの結論は、AUからSoftbankのi phone に乗り換えるのをやめて、i pod touch にE mobileのwifi(無線LAN)を使うことに決めて契約してきちゃいました。i phoneへの乗り換えキャンペーンは1月末までで、i phone 3GSの16Gなら、本体価格は、月々の支払いからマイナスされて実質Zero円。32Gでもお買い得。さらに、家の近所のSoftbank ショップでは、他社で2年契約していたのを解約して乗り換えるときの違約金9,450円を肩代わり、と、いいコトずくめに思ったのですが。。。AUの携帯からi phoneに乗り換えるには、まずAUの販売店かネット上で、解約しますという申し込みをして番号をもらい、それを持ってSoftbankのお店に行き、AU携帯のアドレスを一回、ネット上にアップロードして、今度は自宅かi phoneでi tuneからダウンロードして移しかえるのだとか。。これって、行ったりきたりで凄く面倒だし、アドレス帳が完全に移行するのか心配だったりして。何かのミスで連絡取れなくなる人が出てきては困るし。AUの契約は19ヶ月目で、違約金が、softbankの肩代わりで足りるのあどうかを調べるのも、なんだし。締め切りは1月31日だし。ということで、なぜボクがi phoneを欲しくなったのか良く考えてみたら、出先でいちいちpcを持って歩かなくてもgmailなどのフリーメールをチェック出来るのが一番だとわかり。さらに、ぼくはWindows VistaのノートブックをE mobileの契約付きで買ったので、そのときのpcの本体価格は大幅に値下げしてもらったんだけれども、これもやはり2年間、割高の通信料を払っていたのを、早くなんとかしようと思っていました。すると、不思議や不思議、都内の家電量販店BI●カメラでは、i pod touchとE mobileのポケットWifiをあわせて買うと、i pod touchは大幅な割り引きだという。もともとE mobileももっとスピードの速いものにしたいと思っていたし、i pod touchで、フリーメールやi phoneと同じアプリも使えるそうなので、えいやぁ~、とi pod touch 32G + E mobile ポケットWifiを買ってしまいました。これで、AUの携帯はそのまま残り、Vista pcの通信費が、約半額になって、i pod touchにもノートpcにも使えるし、happy ハッピー、ということになりました。で、i pod touch、これがなかなか使い勝手がいいですよ。フリーメールのチェックだけではなく、ちょっと前から始めたTwitterが非常に使いやすい。ニュース閲覧もさくさく。i pod touchは、i phoneから電話機能とカメラ機能を引いたような感じ。ほんとはカメラ機能はあったほうがいいかもしれないけれども、まあ、デジカメや携帯のカメラもあるから。ということで、i pod touchそのものからブログ更新がどのくらい便利かはまだチェックしてませんが、twitterで、アメリカの人とのやり取りも始まったりで、結構はまっています!みなさんも、i phoneが欲しいという方、ちょっとi pod touchも検討してみては。

2010年01月24日

コメント(10)

-

i phoneは今、買い時ですか??

AUの携帯を使っていますが、あんまり使い勝手が良くないのと、今、Sofybankがキャンペーンをやっていて他社からi phoneに乗り換えると、お得です、みたいなことをやっているので、この際、i phoneに乗り換えちゃおうかな、と思案中です。実は、i phoneからgmailやgoogle、ブログ書き込み、動画投稿などが出来れば楽しいかな、と。携帯専門のサイトは、構造が階層が深くなっていて、探したいものになかなか行き当たらないので、あんまり面白くないんです。で、今、他社かたアンドロイドとかGoogleのNexus Oneですか?いろいろな競合機種が出てくるみたいなので、いい今、i phoneを買うべきか否か、迷っています。一番使い勝手がいいスマートフォンはどれなんだろうと?また、 i phone 3GSには16Gと32Gとありますが、容量はやっぱり大きいほうがいいのでしょうか?音楽データは、i podにすでに50Gくらい入っているので、i phoneではあんまり音楽ファイルは使わないと思うのだけれども、いろんなアプリをダウンロードして使うとすると、やっぱり32Gのほうがいいのかなぁ、と。どなたか、詳しい方、すでにユーザーのひとがいたら教えてください。よろしくお願いします。

2010年01月22日

コメント(4)

-

音楽が真ん中にある生活♪♪

みなさん、あけましておめでとうございます♪昨年は、日記の更新が少なく申し訳ありませんでした。書きたいことは、たくさんあったのですが、なかなか書く機会がありませんでした。今年は、もう少し頑張って日記を書きたいと思います。さて、私事ですが、昨年の終わりに郊外の家に引っ越しました。引っ越しで忙しかった、というのもあるのですが、これで少し家の中がゆったりしました。近所に遠慮して、ウクレレの練習を早朝、夜9時以降は自粛する、ということもなくなり、少し自由な気分にひたっています。それから、2階の窓から、初日の出を見ることができました。反対側の西の空には、おおきな満月が沈んでいくところでした。富士山の頂が白く雪でおおわれているのも見ることができます。今年は、なにかいいことがありそうです。そんなわけで、ブログを始めたころから比べると極端に日記の更新が少なくなってしまったパスタですが、そんな私の日記を更新するたび必ず読んでくださる方々もいらっしゃって、ありがたい限りです。みなさまも、いい音楽に囲まれた素晴らしい1年となりますように。今年も、よろしくお願いします。パスタ

2010年01月01日

コメント(10)

-

パスタ 上海の路上で立ち往生!

うかつだった。上海だからとちょっと気を抜いてしまった。その結果、パスタは上海の路上で立ち往生してしまった。宿泊しているホテルから、取引先のオフィスにタクシーで向かった。いつもは、相手がこちらに来てくれるので、そのオフィスに自分から出向くのは初めてだった。でも、中国語で書かれた住所もある。相手からメールで送ってもらった中国語の地図のプリントアウトもある。しかも、ホテルのドアマン(ドア・レディだったが)に、その住所を見せ、タクシーの運転手に中国語で、行き先を伝えてもらった。しかしである。そのタクシー運転手は、行き先の場所が全然わからず、全く違うところで降ろされてしまった。上海のタクシードライバーは道をあんまり知らないこと、地図がちゃんと読めないことを忘れていた。住所は、○○路1248号と書かれている。しかも、地図には○○路とXX路の交差点、中国△△銀行のあるビルとなっている。私も、運転手が「ここだ」と言ったときに、中国△△銀行の看板が見えたので、なんの疑いも持たず、料金を支払ってクルマを降りてしまった。しかし、そこは確かに、中国△△銀行のあるビルであったが、まったく別のビル、○○路642号だったのだ!何!同じ銀行でも別の支点、住所もおなじ幹線道路沿いだが、番地が600も違う場所だったのだ。タクシーを降りさえしなければ、そこから相手に電話をかけて、運転手に中国語で道を伝えてもらうことも出来たのに。つい、なんの疑いもなくタクシーを降りてしまった。そこで、近くにいたドアマンをつかまえて、中国語で住所を書いた紙を見せ、「この住所はどこだ」と日本語で聞くと、「あっちだ」と指をさす。こっちは中国語が話せないから、日本語で話しながら、紙に書いて聞く。「歩いて行ったら何分かかる?タクシーをひろいなおしたほうがいいか?」身振り手振りで聞くが、おそらく彼は、番地で600ぐらい離れているのが、どのくらいの距離なのか知らないらしい。仕方がない。取引先のオフィスに電話して、いま○○路の642号にいる、と伝えた。すると相手は、「そこから歩くには遠すぎる距離なので、今から迎えに行くから、そこを動かないでください」と言った。よかった。わざわざ迎えに来てくれるのだ。しかし、これが30分たっても迎えがやってこない。渋滞に巻き込まれているのだ。そのうち、へんなお兄ちゃんが、「なんだかんだ」と言って近寄ってくる。どうせ、言葉が通じないのだから、日本語で「うるさい、向こうへ行け」と言っても、なんだかんだわけのわからないことを言いながらさらに近づいてくる。そこで、今度は英語で強い語調で「I'm waiting for my friend!」と言うと、急に、そうかそうか、という感じでそれ以上、近づいてくるのをやめた。不思議なものだ。日本語で強く言っても、意に介さない相手が、英語で強く言うと、すごすごと引き下がる。こういう経験は、いままでに何回もある。なぜ、英語でしゃべると、相手はひるむのか?さて、それにしても迎えが来ない。雨がちらほら降ってきた。昨日上海に来た時は、東京と同じくらいの気温だと感じたが、こうして外で待っていると、やっぱり寒い。体調を崩しそうだ。さっきの兄ちゃんも、まだすきあらばと狙っている。はやく、迎えが来てくれないかなあ、とやきもきする。そこへ、ようやく迎えのクルマから「近くまで来た」、といって携帯電話がかかってきた。渋滞の道の中から、迎えのクルマを見つけて、駆け寄って、ドアを開けてクルマに乗りこんだ。よかった、この寒空のしたで、風邪をひくところだった。さて、迎えのクルマに乗って、取引先のオフィスに行くまでの間に、なぜ通勤時間でもないのに、この道が大渋滞しているか、そしてなんで上海の空に粉塵が舞っているのかがようやくわかった。来年5月の上海万博開催にむけて、幹線道路の整備、高架道路の建設、地下鉄の建設が急ピッチで進んでおり、道のど真ん中のあちこちで、穴を掘ったりしているのだ。そのため、車線が急に極端にせまくなったりして大渋滞が起きている。しかも、あちこちで地面を掘ったり、ビル建設を進めているので粉塵がスモッグとともに宙を舞っているのだ。だから、こんなに空気も悪いし、視界もわるく街全体が淀んでいるのだ。ちょっとした気の緩みで、寒空の中、立ち往生してしまったが、そのおかげで、上海万博に向けて、昨年の北京五輪前のような状況が今、上海で起こっているのがよくわかった。しかし、この調子だと、当分、用事がないのなら上海には来ないほうがいいかもしれない。

2009年12月11日

コメント(13)

-

パスタ 再び上海へ!

5月以来、久しぶりに上海にやってきた。気温は、東京とあまり変わらないが、びっくりしたのは、スモッグというか空気のきたなさ。5月にはこんなひどくなかった記憶があるのだが。街はどんより曇っていて、霧が出ているのではなくどうも大気汚染のためらしい。はしっているクルマも、ボディやボンネットに砂埃をかぶったようなクルマが2台に1台くらいある。これも、黄砂のようなものというよりは、上海のスモッグのためらしい。世界最大の魔都となった上海。先の見通しがつかないのは、どうやら大気だけではなさそうだ。パスタ@上海

2009年12月10日

コメント(0)

-

富士山麓のログハウスでジョン・レノンを弾く

またこの日がやってきた。ジョン・レノンの命日だ。29年間、一度も忘れたことがない。いつもなら、都内の小さなお店で、ジョン・レノン追悼コンサートでウクレレを弾いていたことだろう。しかし、僕はことしは国内出張で東京にいない。だから、最初からあることを考えていた。日中は、仕事で富士山麓にいた。富士山を西側から、こんなに近くで見上げたことはない。ある有名な人が、富士山麓に大きなログハウスを建てて、都会から離れて生活している。野菜をつくったり、ニワトリや山羊をかっていて、自分で作った食材をつかって、これまた大きなログハウスのカフェで料理を出している。営業時間は11時~3時ごろまで。朝のオープンが遅いのは、その日の食材を畑からとり、その日生んだ卵を使うから。お店を閉めるのが早いのは、3時を過ぎると今の季節は急激に気温が下がるから。タイから仕事でやってきた仲間と一緒に、そのひとの話を聞くためにその場所に行った。カフェで自家製のチーズやパンやカレーなどを食して、そのあとでログハウスに行った。天気がよく、午前中からお昼頃までは、日差しが温かったがやっぱり4時近くになると、すっかりあたりは寒くなってきた。まだ、暖炉を使うほどの寒さではないらしいが、ストーブをつけた。仕事の話が終わったのを見計らって、ぼくはおもむろに言った。「今日は、ジョン・レノンの命日なんですよね。だから、ウクレレで1曲弾きたいなと思います」、と。すると、タイに住んでいる日本人の男性が最初に反応した。「ああ、そうだった、ジョンの命日だね。何の曲を弾いてくれるの?」「ジェラス・ガイですよ」「わ~いいなあ、ジョンの曲のなかでも僕が一番好きな曲ですよ!」ウクレレのチューニングのため、ぽろろんと弦を鳴らすと「わ~、ウクレレってすごく優しい音がするんですね。ウクレレでジョンの曲を聴かせてもらうなんて、生まれて初めてですよ」さて、ログ・ハウスの主も「わ~、素敵。ジョンの命日だったのね。」と言って、外にいるパートナーに声をかけた。「今から、パスタさんがウクレレでジョン・レノンの曲を弾いてくれるのよ。あなたも一緒に聴きましょうよ!」富士山の壮大な景色をまじかに見ながら、ストーブの周りにみんなが集まってきて、ぼくが演奏するのを待っている。つい、この前、「ワインで焼き鳥」の会で弾いたばかりだから、今回も同じように簡単に弾けると思っていた。イントロを弾く。ジョンのオリジナルでは、ピアノのメロディが出てくるパートだ。「I was dreaming of the past, and my heart was beatig fast」ウクレレのソロ演奏だから、歌っているわけではないのだが、ちょうどそのメロディを弾いていく。いい調子で曲が進んでいくちょうどその時、「I didn't mean to hurt you」のパートのところで、急に、頭の中が真っ白になってしまい、指使いが分からなくなた。なぜ、そうなったのか、今でも自分で理由が分からない。「あれ~、ちゃんと暗譜していたのに、おかしいなあ」といいながら片手で、バックがら手書きの楽譜をとりだし、指のポジションを横目で確認した」「あれれれ~、ちょうどいいところだったのにぃぃ。。。」といいながらも、みなにこにこして待ってくれている。そこで、僕は途中で途切れたのも気にせず、曲を続けていく。タイから来た日本人は、いっしょになって歌詞を歌っている。「I was shivering inside.....」彼の歌声には気持ちがこもっている。僕はフルコーラス演奏して、エンディングでちょっと味付けしたアレンジで終わった。温かい拍手と、にこにこした笑顔。タイから来た日本人の男性は、ジョンの世界にはまってしまったのか、まだ、ジェラス・ガイの英語の歌詞を歌っている。「ちょうど思い出しちゃいましたよ。高校生の頃、ガールフレンドと一緒に聴いたのを。ジョンの『イマジン』を、バイトで稼いだお小遣いで買って。」新幹線で東京にむかて帰るとき、別の日本人に僕は言った。「ちょっと、途中でとちっちゃいましたね」すると彼女は言った。「そこがいいんですよ。」言葉にはださなかったけれども、きっと「そこが手作りの温かさ伝わってきて、いいんですよ」と言いたかったのではないか。昨年までは、ジョン・レノンの灯してくれた小さな平和への灯火を自分の心のなかに持ち続けていればいい、と思っていた。でも、今年、今日、ぼくは突然、理解できた気がする。ひとりで、ジョン・レノンのことを思っているだけでは、ダメなんだっていうことを。ジョンの曲を弾きながら、その場所、その時間、その空間、その空気、その体温、その気持ちをみんなと一緒に分かち合う、そのことが一番、素晴らしいことだし幸せなことなんだなっていうことを。ジョンとウクレレと富士山とログハウスとストーブのおかげで、いや、みんなの笑顔のおかげで、今年は、とても素敵な命日になった。ひとは、大自然の中にいると、きっととってもシンプルで素直になるのかもしれない。

2009年12月08日

コメント(0)

-

焼き鳥でワイン、ウクレレでジョン・レノンを弾く♪

今年は、アジアに関するテーマをあるところで話したところ、非常に関心を持たれて、その後、いろいろな企業の勉強会によばれてはなす機会が多かった。いま働いている企業には、いろいろ話題の豊富な人も多く、仕事以外にも、僕が好きな音楽や映画の話をしたりできて楽しいのだが、やっぱり、他の業界で働いている人は、また違った意味で話してみると面白い人が多い。もともと、そのような企業の勉強会って、なんだかうそくさくて最初は先入観があってあまり近よらなかったのだけれども、会って話してみると案外面白いものだ。また、企業の勉強会以上に面白いのは、組織に属さないでやっているひとと話すこと。というのは、そういう中で成功している人は、みな考え方の幅が広くて、柔軟性もあり、流れ流れて今の仕事をしている人もいれば、逆に戦略的に生きてきた人もいて、どうして、人生、そんなに長いスパンで戦略的に生きてこられたの、とすごくびっくりする。そんなことで、今年は、いろいろな人に出会えた1年だったと思う。そんななかで、ある業界を超えた企業の勉強会で知り合ったひとと忘年会をした。僕自身は、留学したり、何回か転職してきたので、自分の直接の高校や大学の同級生以外は、会社で同期だからとか、同じ年だからとか、同じ世代ですね、というような話は、あんまり信用していなかった。だって、ひとは、同世代、ということよりも、生きてきたキャリアの中で、全然違った経験をしてきたわけで、日本の中の同世代、ということよりも、年齢に関係なく、国を超えて共感できる人のほうが多かったし、自分自身、ある時期自分の年齢も忘れていて、同僚に生年月日を聞かれて、間違った年を言い、同僚から、「パスタさん、それ絶対、自分の生まれた年を間違っている」と指摘された時もあったくらいだ。しかし、今回、その勉強会の忘年会で、確かに、ある時期、同じ年頃のときに日本で共通な体験をしている、というのは、案外、こころのベースのところで共感しやすいものがあることに、今更ながら気がついた。それは、ぼくが、29年前の12月8日に、ジョン・レノンが凶弾に倒れたのを知ったのは、JR山手線(当時は国鉄だったかな)の中で渋谷に向かっている時に、電車の中にのっているオジサンが読んでいた夕刊紙の見出しを友達がまず最初に見つけて、「あっ、ジョン・レノンが死んだ!」と言ったことがきっかけだったのだが、忘年会に同じような年代の人がいて、そのひとは、同じく渋谷に東横線で向かっている時に、きしくも、あるオジサンが読んでいた夕刊紙の見出しを、これまた友人が先に見つけて「ジョン・レノンが死んだ!」と言ったのがきっかけだった、と言ったのをみて、お互い、びっくりしたことだ。ぼくのように、一回、会社の同期というものから離れて、自分の年齢さえ正確に覚えていない(正しくは、自分の年齢も他人の年齢も気にせず、仕事したりつきあったりしていた)時期があった人間でも、やっぱり、原点のところでは、同じような世代体験をしているわけで、そのことによる暗黙の価値の共有みたいなものが存在し、より共感しやすい環境がある、というのを再確認した。むつかしい話はやめよう。今回の忘年会のテーマは、和食でいかにおいしいワインが飲めるかだった。勉強会のメンバーの中にソムリエの資格を持った人がいて、ぼくの「和食」というリクエストを聞き入れてくれて、焼き鳥やでワイン、という組み合わせの忘年会だった。これが、実は絶品で、焼き鳥もすごくおいしかったし、お店もワインに力を入れているので、ソムリエの仲間とお店のひとがいろいろ話をして、ワイン・リストには載っていない、ナパ・バレーのワインを何本も美味しくいただいた。そんなわけで、このワイン&焼き鳥の忘年会を開いてくれたことに感謝して、さっきのジョン・レノンの話題にも関連づけて(あと4日でジョンの命日だ)ぼくはウクレレで、ジョンの「ジェラス・ガイ」を演奏した。ウクレレのソロ演奏を聴くのが初めての人が多く、「ギターよりも甘い音がしていいですね」なんて、言ってくれるものだから、今度は、もうすぐクリスマスなので、「The Christmas Song」を演奏した。ついでに、、最後は、エルビス・コステロの「SHE」を演奏した。中には、よっぱらってうたた寝をしている人もいたが、後で聞いたら、気持ちよくウクレレの音色を聴いてくれていたそうだ。お店の外にでると、まわりは、青いLEDのイルミネーションでいっぱい。すっかりクリスマス気分が盛り上がりながら、ちょっぴり幸せを感じながら帰宅した。

2009年12月04日

コメント(2)

-

The Wall ベルリンの壁 崩壊から20年!

20年前のこの日、東西冷戦の象徴であったベルリンの壁が民衆によって崩壊した。当時、ベルリンの壁によじ登って壁をハンマーで叩き崩していた若者たちのニュース映像をみて、先輩は、「今、ここで(日本で)こうしていられない。今すぐにでも現場に駆けつけて、自分もあの若者たちの中に入っていって一緒に壁を叩き割りたい」と言っていた。ぼくは、ピンク・フロイドの名作「The Wall」を大音量でかけながら同じニュース映像を見ていた。【送料無料選択可!】ザ・ウォール [2ヶ月期間限定盤] / ピンク・フロイド(CD)ピンク・フロイド/ザ・ウォール【期間限定生産】 2009.12.16~2010.2.5までウォール/ピンク・フロイド[CD]1990年10月3日に東西ドイツは正式に統一され、その翌年の1991年にソビエト連邦が崩壊した。こうして東西冷戦は終結し、平和な時代がやってくると誰もが期待した。ぼくも友達もみな期待した。しかし、歴史はそうはならなかった。東西のアメリカ=ソ連という重石がなくなった世界は、まず小国の中の民族対立・民族紛争という形であらわれた。セルビアとクロアチア、ボスニア紛争と民族浄化。。。チェチェン紛争。。。火種はあちこちにいまでもある。しかし、一方でアメリカが唯一の超大国となり、軍事・外交・経済でアメリカの一人勝ちの世界が現れたかに見えた。しかし、そのアメリカの一人勝ちは、まずは2001年9月11日のNY、ワールドトレード・センターのツインビルにアルカイダの実行部隊が一般乗客とともに2機の旅客機が突っ込むという誰も予想しなかった同時多発テロの発生によって局面が転換した。9.11とそれに続くアメリカ軍のアフガニスタン攻撃、さらに強引な理由付けによるイラク空爆によって時代は、次のフェーズに入っていった。いまやイラク戦争の失敗によって、圧倒的な軍事力で世界を黙らせる、というアメリカの戦略は絵空事であることが次第にはっきりしてきた。さらに、昨年のリーマン・ブラザーズの破綻を引き金にした世界的金融危機は、アメリカが主導する高度グローバル金融資本主義が行き詰ったことを端的に証明した。こうして、軍事・経済の両面でアメリカはもはや唯一の超大国ではない多極的で不安定な世界へと進んでいる。今、ぼくたちも、そして世界の人々も経済不安とテロの不安の両方の面でとても不安定な状況の中をかろうじて生きている。しかし、である。やっぱり1989年11月9日のあの日に、ベルリンの壁が崩壊してよかったと思っている。その後の20年を、おろかな人類は平和な世界を築く方向には使えなかったということだ。「ベルリンの壁」崩壊20年記念式典では、民主化の旧ソ連・東欧への拡大や壁崩壊をイメージした巨大ドミノ倒しが行われた。ドイツのメルケル首相が主催する式典には、当時ポーランドの「連帯」の議長でその後、民主化したポーランドの大統領となったワレサ氏、東欧・ソ連の崩壊へおおきな影響力をあたえたペレストロイカを実行していたゴルバチョフ元ソ連大統領、そして現在の世界の首脳、英国のブラウン首相、フランスのサルコジ大統領、ロシアのメドベージェフ大統領、アメリカのクリントン国務長官らが出席したそうだ。トップの写真は、ベルリンの壁が崩壊して、まだ東西ドイツが正式な統一にいたる少し前、1990年7月21日に、元ピンクフロイドのベーシスト・ボーカリスト・作曲家、ロジャーウォーターズが、その壁があった場所ベルリンのポツダム広場で行った「The Wall」のライブの様子を収録したCDだ。発売されたときには下のようなジャケットだった。ドイツに旅行した友達が、このライブ・アルバムをお見上げに買ってきてくれた。特に、おみあげに何がほしい、とたのんできたわけでもないのに、このCDを買ってきてくれた。「なんて僕の気持ちを分かってくれているんだろう」とその友人のセンスに感謝した。東西ドイツが正式に統一されたとき、そのニュース映像をリアルタイムでみながら、今度はぼくは、このライブアルバムを大音量でかけた。ライブ録音故の雑音が入っていたこのCDは、リマスターされ下のジャケットにかわって2003年に再発された。ザ・ウォール~ライヴ・イン・ベルリン1990年の歴史的なライブに参加したのは、元ピンクフロイドのロジャーウォーターズのもとに、シンディ・ローパーブライアン・アダムスシニード・オコーナーヴァン・モリソンやマリアンヌ・フェイスフルと多彩なメンバーである。ピンクフロイドの「The Wall」は、ベルリンの壁のことを思って製作されたアルバムではないと思う。、「Another Brick in the Wall」という代表曲の題名からも分かるように、近代社会になってイギリスをはじめ多くの先進国が、その発展と引き換えに、人間が人間性を奪い取られ、社会の一歯車となって規格化・大量生産される状況を痛烈に批判したアルバムだと僕は思っている。しかし、そのメッセージは戦争と世界の東西の分断という愚かしい時代を突き抜けてきたベルリンの壁の崩壊にも通徹する普遍的なメッセージであり、このような場所で、現地に巨大な壁を築き、最後にそれを崩してゆくステージ演奏は、政治家が主催した20周年記念よりも、はるかにわかりやすいイベント・パーフォーマンスであったと思う。1979年に、その「The Wall」のアルバムを発表し、映画化までしたピンク・フロイドと、当時のリーダー的存在だったロジャー・ウォーターズの人間と社会、時代をみる洞察力には脱帽である。ピンク・フロイドのオリジナル盤、ロジャー・ウォーターズのライブinベルイン盤、映画どれもが必聴、必見であると思う。

2009年11月09日

コメント(9)

-

ヤンキース松井がてっぺんに!MVP獲得!!

期待はしていたが、本当にそうなるとは想像していなかった。メジャーリーグのワールドシリーズ第6選、3勝2敗でむかえたヤンキース vs フィリーズの頂上決戦は松井の大活躍でヤンキースが7対3で圧倒、ヤンキースが9年ぶり27回目のワールドシリーズ制覇、世界一となった。しかし、最終戦での松井の大活躍は、期待や予想をはるかに超えていた。5番DHでスタメン出場の松井は、2回の第1打席で先制2ランホームラン。3回にはセンター前に2点タイムリー、5回にも右中間フェンス直撃の2点2塁打を放ち、6打点をもぎ取った。1試合6打点はワールドシリーズのタイ記録らしい。新しい、NYのヤンキー・スタジアムでは、松井の8回の打席では、ファンが総立ちで「MPV, MVP」の大合唱。そして、そんなファンの声のとおり、松井がワールドシリーズのMVPを獲得したのだ!もちろん、日本人選手としては初めての偉業!思えば、松井はワールドシリーズで世界一になるために、一番その可能性のたかいヤンキースに入団した。2003年に海を渡った松井は、初打席、満塁ホームランなど、記憶に残る活躍をしたが、その後ライトでの守備で左手首骨折。復帰第一戦の第一打席で、またまたホームランを放つなど、チームメイトでリーダーのジータをもうならせる(多分、こいつはすごいやつだなあと思っているし、同じ年の仲間として親しみも感じていると思う)活躍をみせたのもつかの間、今度は、膝を故障して手術。試合に出られない悔しさを胸に、苦しいリハビリの日々。常勝軍団ヤンキースも、シリーズ優勝できない年月が過ぎた。松井は、膝の故障をかかえたまま、今年は、5番DHでのポジションを得て、シリーズ後半から活躍。ワールドシリーズでは、ホームではDH,DH制のないフィリーズの本拠地では、いいところで代打でホームランを打つなど、シリーズ通算13打数8安打(打率6割1分5厘)とチーム最高の成績での世界一、MVPの獲得と想像以上の活躍をしてくれた。短期決戦に強い松井、何かやってくれるとは思っていた。松井のホームランで、ワールドシリーズ優勝してくれとも願った。しかし、1試合6打点の活躍で、MVPまでとるとは思いもしなかった。やったぜ、松井!このためにアメリカにやってきたんだよな。しかし、この7年間、マリナーズのイチローは、8年連続の200安打、オールスター戦での初のランニング・ホームランでのMVP獲得、WBCでの日本の2度の優勝のリーダーなどなど、バッターとしての評価は、イチローの後塵をはいしていた。日本ではあれほどのスラッガー松井でも、メジャーリーグではほどほどの選手でしかないのか。一方、イチローは世界に通用するどころか、次々にメジャー記録を塗り替える、本当の世界最高のアスリート。そんな評価がっされていた。しかし、ワールドシリーズでのMVP獲得は、イチローの活躍に匹敵する偉業だと思う。チームあってのベースボール。チームが世界一にならなければ意味がない。そして、そのチームが優勝をきめた一戦での思いもしなかった、大爆発・大活躍。その結果としてのMVP獲得。松井が、けがに悩まされ、日本では味わったことのない長い苦悩の日々をへて、ついに頂点へ!やっぱり、松井秀はすごいやつだ。あっぱれ!、はなまる◎、なんでもあげちゃうぞ。よくやった松井、よかったね松井。苦悩の中で、ついにこれだけの結果を残し、夢を実現した松井選手。ぼくは、あなたを尊敬します。。。。しかし、ポストシリーズでの大活躍にもかかわらず、来期、松井がヤンキースでプレイできるかどうかは微妙だという。膝に故障をかかえた守備のできない松井を、ヤンキースが再契約してくれるかどうか。ヤンキースのジェネラル・マネージャーはドライだ。ビジネスとしての損得で判断してくるだろう。松井が残れるかどうかは、NYのヤンキース・ファンの声、サポートに期待するしかないのか。日本のファンにできることは、松井のいないヤンキースの試合なんかみないぞ、とメールをおくることしかないのか?試合をみたいひとが激減すれば、日本の放送局(NHK)による放映権による収入も激減するぞ、とヤンキースのフロントを脅すしかないのか。。。やっぱり、来年もヤンキースでプレイする松井を見たいと思う。

2009年11月05日

コメント(4)

-

パスタ、エルビスコステロを弾く!

独立祝い。同僚の女性が会社をやめて独立した。最初は、個人としてやって行き、様子をみて会社を設立すると言う。彼女の専門性を生かした起業だ。すごい勇気だと思うが、すでに実績があるし、きっとちても活躍するだろうと思う。そんなわけで、会社の同僚たちが集まって、彼女の送別会と独立のお祝いをかねた宴席があった。彼女が9月いっぱいで会社を辞めるという話は、内々に聞いていた。最近、会社の宴会では、他の同僚の中では、ぼくのウクレレ演奏を聴き飽きた、という雰囲気も濃厚だったので、宴会でウクレレを弾くのは遠慮しておこうと思っていた。しかし、独立する彼女が、まだ私のウクレレ演奏を聴いたことがないのでぜひ聴きたい、と言っているらしいことを人づてに聞いたので、やっぱり演奏することにした。宴会は、最初、こじんまりしてやるのかと思っていたが、20名ぐらいのひつが集まった。幹事がいろいろ企画して、食事は創作和食というのだろうか、ちょっと不思議、だけど美味しい和食。ビールやワインなどが飲み放題なだけではなく、貴重な焼酎も、一升瓶で出てきて、お酒好きのひとは大喜び。さて、ぼくのウクレレ演奏だが、実は1ヶ月くらい前から選曲を考えていた。また、このへんはウクレレをやっている人にしかわからないだろうが、手持ちの中で、どのウクレレで演奏するか、をいろいろ試していた。こじんまりした集まりだったら、ウクレレのかわいらしい音色がきれいな小さなKeli'iのウクレレにしようと思ったのだが、ちょっと試してみた結果、大人数の部屋では、音量不足。最初、音量も十分で、弦は押さえやすいKoAlohaウクレレでやろうと思っていたが、そのウクレレは、しばらく触っていなかったので、チューニングがずれまくっていて、いくらチューニングし直してもだめだった。これは、ちょっとペグ(弦を巻き取るところ)を変える必要があるかもしれない。で、結局、ラインでつなぐときのライブで使うコーラウのウクレレで当日、演奏することになった。このウクレレは愛着もあるし、音色も綺麗なのだが、弦が太くテンションが高い。だから弾くのにより指に力を入れないといけない。このウクレレもしばらく触っていなかったのだが、ちゃんとしたペグを使っているオーダー・メイドなので、チューニングにくるいはない。あとは、ひたすら練習するのみ。ということで、宴もたけなわになった頃に、席をたってトイレでアロハに着替えて、ウクレレをもって鼻歌で「バイヤー・コンディオス、マイ・ダーリン、~~」とうたい、CとFG7などのコードをがちゃがちゃ弾きながら、会場に入っていった。主賓の彼女とみんなが、おーっと声をあげる中、「独立した彼女を祝して、映画『ノッティングヒルの恋人』でも使われていた。。」といったところで、すでに「あ~『SHE』だぁ~」という声がする。そうなんです。この宴席には、ベース、キーボード、ボーカルなどセミ・プロ級のひとが何人もいて、実は、そんな彼らの前で、ウクレレを弾くのは、結構なプレッシャーなのだ。「そうです。エルビス・コステロの『SHE』を弾きます」といって、おもむろに曲を弾き出した。この曲は、なめらかに弾くのはちょっと難しい中級程度の曲。何回も練習するうちに、暗譜してしまったが、ちょっとぼくには難易度が高かった。主賓の女性によく聴こえるように、彼女の目の前にたって演奏したのだが、あとで写真で確認してもよくわかったが、彼女が「うわぁ~」というような顔をしながら、一生懸命、聴いてくれているのがわかる。演奏するあいだに、なんやらかにゃらしゃべっている人の声も気にせず弾き終わったら、「素敵~」と主賓の彼女が暖かい拍手をしてくれた。そこで、いつもはぼくのウクレレのレベルの低さを邪魔くさいなあ、あんまりでしゃばって弾かないほうがいいよ、と思っている同僚がめずらしく、「アンコール、アンコール」と言って手拍子をしながらみんなをあおってくれた。「では、ちょっとしんみりしちゃったので、ちょっと明るい曲を。ジョージ・ハリスンの書いた『Something』を」この曲は、もともとぼくのレパートリーだったけれでも、長く弾いていなかったので練習で感をとりもどすのに時間がかかった。また、最初は小さいウクレレで弾く予定だったので、ボディとネックの境目、ジョイントが10フレットしかなく、高音のコードを弾くのに、どうしても指が届かず、コード理論も知らないのに、一生懸命、指で押さえられる代用コードを探した曲。結局は、いつものライブ用の大きめのウクレレを使ったので、12フレット・ジョイントで、代用コードを使う必要もなかったのだけれども。『Something』を弾いていると、今度は同僚が一生懸命、盛り上げてくれた。「サムシング」のボーカル・パートを歌ってくれる人もいれば、ベースのパートやビートルズのオリジナルの修飾音を「ぱぱぱっぱ~」とカウンタ^に入れてくれたりと、主賓の彼女とみんながとても暖かく、ぼくの演奏を聴いてくれた。やっぱり、こういう「ウクレレで祝福する」意味のある集まりでは、こうやってみな暖かく迎え入れてくれるんだなぁ~、と思った。いや、そもそも主賓の彼女の人柄が、みんなの優しい気持ちを自然に引き出しているんだなぁ、と思った。その後、その日に出席出来なかった同僚からのお手紙を幹事が代読。みんなの寄せ書き。上司からの激励の言葉と花束。主賓の彼女から、全員へのそれぞれのメッセージを書いたカードとちょっとしたプレゼント、とまるで結婚式の披露宴のような華やかな雰囲気で1次会は終わった。希望者のみ、近くのバーで2次会、仲間にシングルモルトの違いを教えられて、何杯も味わって、深夜帰宅。翌朝、会社のパソコンを立ち上げて見ると、「パスタさま、昨夜はウクレレの演奏をどうもありがとうございました。あんなに素敵な演奏は生まれて初めて聴きました。」というメールが彼女から入っていた。あ~、やっぱりウクレレ演奏してよかたなぁ、音楽っていいなぁ、素直にそう思った。

2009年10月01日

コメント(2)

-

ローリング・ストーンズは7億5千万円

結婚式でライブ演奏してもらうのに、一番ギャラが高いのが、ローリング・ストーンズの800万ドル(約7億5千万円)だそうです。イギリスのTV局の調べだそうです。いったい、どんなひとが7億5千万円もはらって、結婚式でストーンズに演奏してもらうのでしょうか?たとえ、すごいお金持ちであっても、結婚式代よりも、ストーンズへのギャラのほうが高い結婚式になりそうですね。それに、このギャラで何曲演奏してくれるんだろうか?ギャラが次に高いのは200万ドル(約1億9千万円)で、エルトン・ジョンカイリー・ミノーグクリスティーナ・アギレラジョージ・マイケルだとか。ストーンズは、彼らの4倍しますが、メンバーの数を考えると妥当なのかも。その次のクラスが150万ドル(約1億4千万円)エイミー・ワインハウスポール・マッカートニーレオナ・ルイスジェニファー・ロペスさらに100万ドル(約9千5百万円)でバリー・マニロウロッド・スチュワートデュラン・デュランだとか。バリー・マニロウなどは、結婚式というよりも、金婚式にでも歌ってもらったほうがいいような気がしますが。イギリスのTV局が調べたので、アメリカのアーティストが少ない気がしますが、たとえばマドンナをよんだらいくらくらいかかるのかナァ。さて、もしあなたが結婚式をするとして(お金の問題がなかったとした場合)誰にライウ演奏や歌を歌ってもらいたいですか?ぼくだったら、やっぱり歌がうまく曲作りもよく、ヒット曲の多いい、ポール・マッカートニーかエルトン・ジョンがいいなぁ。一緒に、歌ったりウクレレ演奏できたりしたら最高に幸せですが。。ストーンズは、値段が高すぎるのと、ストーンズに演奏してもらったら、結婚式がストーンズに主役に乗っ取られそうで、やっぱりパスかなぁ。なんて、夢物語ではありますが、結婚式、またはすでに結婚されている人は、仮にもう一回、結婚式をやるとしたら、誰がいいですか?

2009年09月04日

コメント(3)

-

ダニエル・ホーのウクレレ・ワークショップ

ハワイ出身で今はLAを拠点に活躍するマルチ・プレイヤー、ダニエル・ホーのウクレレ・ワークショップがあったので参加してきた。ダニエル・ホーは、ハーブ・オータ・ジュニアとのウクレレ・デュオのCDを3枚出しているほか、スラック・ギター、ピアノ、ボーカル、作曲、プロデュース、アルバム・ジャケットのグラフィック・デザインを手がけるなどマルチな才能を持ったアーティスト。グラミー賞にハワイ音楽部門が出来てから、スラック・キー・ギターのコンピュレーション(オムニバスCD)での演奏とプロデュースで3年連続グラミーを受賞しており、2009年には、ハワイ出身でおもにアメリカのテレビ・ドラマで活躍する女優ティア・カレルと一緒に録音したダニエルのオリジナル曲にハワイ語の歌詞をつけたアルバム「`Ikena(イケナ)」で、4つ目のグラミーを手にした、隠れたグラミー男でもある。【送料無料選択可!】イケナ / ダニエル・ホー&ティア・カレル(CD)ダニエル・ホー&ティア・カレル/イケナ (ハワイアン)送料無料!!【CD】イケナ/ダニエル・ホー&ティア・カレル ダニエル・ホー・アンド・テイア・カレ《送料無料》ダニエル・ホー&ティア・カレル/イケナ(CD)イケナ/ダニエル・ホー&ティア・カレル[CD]発売日:2009/07/22ダニエル・ホー&ティア・カレル/イケナ【Aポイント+メール便送料無料】 ダニエル・ホー&ティア・カレル / イケナ (日本盤CD)会場に着くと、オフィスからかけつけたにもかかわらず、最後の席がひとつあいていただけの満員状態。あれ、ダニエル・ホーって案外人気が高いのか、それともやっぱりウクレレ第3次ブームが来ているのかナァ、という感じ。全員が揃ったところで、いつものように、ひょうひょうした感じでダニエル・ホーが会場に入ってくる。通訳は、アーティストの招聘、イベントの企画、主催、ツアー同行、アーティストのお世話、なんでもこなしてしまうK嬢。ハワイ系の音楽で、彼女のおかげで成り立っているイベント・ツアーは多いのではないかと、いつも感心する。さて、この前参加したハーブ・オータJr.と示し合わせたわけでもないだろうけれども、ダニエル・ホーも課題曲をみなが弾けるように教える、というスタイルではなく、アルペジオとスケール、コードについての考え方と実際を教えてくれた。まずは、アルペジオの練習。アルペジオの弾き方は、プロでもいろいろ方法があると思うが、ダニエル・ホーはウクレレの4つの弦に対して、右手は親指からくすり指まで4本使うやり方。さらに左手は、スケールを弾く時に、同じフレットを同じ指で押さえる、というやり方を教えてくれました。次に、I ii iii IV V viとホワイトボードに字を書き、大文字=メジャー。小文字はマイナーとしてキーがCの時、Dの時はそれぞれI ii iii IV V viC Dm Em F G AmD Em F♯m G A Bm7となる。一回、キー=Cの時のC Dm Em F G Amのコードの押さえ方をおぼえてしまえば、キーがDにうつった時に、その左手のポジション(カタチ)をそのまま2フレット上に移せば、すべて弾ける。この方法で、ポピュラー・ソングの8~90%は弾ける、と教えてくれました。ワークショップ自体は、非常にシンプルでわかりやすく、ウクレレを何年も弾いていながら、自分でアレンジしたり、コードを変えたり出来ない私にとっては、非常にためになる基本中の基本を教わった気がします。この内容は、会場となったKウクレレ・スクールの担当者の意見も組み入れてのことだと思います。さて、ワークショップが終わってから、ダニエル・ホーの最新作、日本先行発売のCD「Polani」から1曲目の「Pala'ela'e (Bright as Sun)」を演奏してくれました。このCDは、いつもの6弦ウクレレではなく、今日、ワークショップで使ったKoAlohaの4弦ウクレレでレコーディングしたそうですが、「Pala'ela'e (Bright as Sun)」の曲の響き、ピッキングやリズムなど、いかにもダニエルらしさあふれる演奏でした。最後に、サイン会があり会場で購入したCD「Polani」のアルバム・ジャケットにサインをもらいながら、「今日、演奏してくれた曲は、とてもダニエルらしさがでていてよかったでね」と話したところ、「Oh~!Thank you, thank you」とちょっと甲高い声で言って嬉しそうに笑っていました。ウクレレ・プレイヤーは沢山いますが、ダニエル・ホーのように、スラック・キー・ギターをはじめマルチに活躍しているひとは少ないと思います。要注目のアーティストです。

2009年08月24日

コメント(2)

-

酒井法子にはだまされた

各種報道でもうみんな知っていると思うが、酒井法子の夫、高相祐一容疑者が逮捕されてから、一時は、「酒井法子は息子と一緒に行動していて、まじめな酒井法子は、思いつめて自殺でもしてしまうのではないか」と事務所やファンから心配されていた。ところが、その息子は知人宅にあずけられ、酒井法子は現金50万円を送ってその知人に(要は)息子をよろしく。しばらくあずかってください、と依頼していた。夫の現行犯逮捕の現場から立ち去った酒井法子は、空白の6日間ののち、警察に出頭するのだが、最初は「何がなんだかわからなくなって、混乱していた」などと言っていたが、実は、1)任意同行を求められた彼女は「息子がいるから後から警察に行く」といって、逃亡しており(現場での尿検査をさけるためか)、さらに、6日間の逃亡中に、2)大量の水を買い込み覚せい剤の尿検査で反応が出ないようにしていた(らしい)3)自分の携帯は壊れたので捨てたといっていたが、覚せい剤の取引関係者の記録が読み取れなくしようとしていた(らしい)4)結局は、毛髪検査で覚せい剤反応が出るのだが、反応が出にくくするために、髪の毛を少しショートにカットし、染め直していた(らしい)ようするに、完全なる隠蔽工作をおこなった後の出頭だった。この隠蔽工作、とてもとっさに本人が考え出せるとも考えにくく、誰かが指南役をしているか、前から夫逮捕の時にどうするかのシミュレーションをしていたか、またはその両方の可能性が大きい。また、直接に逃亡に関与したもの、および別荘などの宿泊所を提供していたものとして、(過去に弁護士資格を剥奪された)元弁護士と、その兄弟3人組がいたようだ。酒井法子は、1993年の「ひとつ屋根の下」(最高視聴率37.8%)1997年の「ひとつ屋根の下2」(最高視聴率34.1%)や1995年の「星の金貨」(最高視聴率23.9%)および、その主題歌の「碧いうさぎ」のヒットで、酒井法子は台湾や香港、中国、韓国でも大変人気が高い。最近は、そういった大ヒット・ドラマには縁がなかったが、ママドルとして人気をはくしていたようだ。仕事の関係で、一度、なぜ酒井法子がそんなに台湾・香港で人気が高いのかを調べたことがあるが、要は、中山美穂(特に映画「ラブレター」の好イメージ)とならんで、台湾・香港では、あこがれの日本女性の代名詞的なイメージをもたれていた。とかく女性が強いとされる香港や上海の男性にとって、酒井法子や中山美穂(が演じた役柄)は、優しくて男性に尽くしてくれる・癒してくれる・大きく包み込んでくれるあこがれの日本女性の代表格だったのだ。もちろん、現実に今の日本にそんな古きよき(または男性に都合のいい)日本女性がいるかどうかは、かなり疑問だが、強い女性が多い中国や台湾からみると、大人の女性、知的な女性など香港・台湾などの女優はいても、バコーンとその「優しい女性像」が空白地帯になっており、そこをこのふたりがうめていたのだ。役者というのは、本人の実像とはかなり違うということはわかるが、酒井法子がその清楚なイメージとは正反対の、かなりしたたかで性悪な人間だった、ということはやっぱりとてもがっかりする。私自身は、酒井法子のファンでもなんでもないが、香港・台湾・中国本土にも多くのファンがいて、日本との架け橋的な役割をになえる立場にいただけに、本当に残念だ。これで、彼らの日本の芸能人・芸能界へのイメージも変わることだろう。香港の芸能界は、黒社会との結びつきが非常に強いことは知られていることだが、「やっぱり日本の芸能界も香港と一緒で、闇の世界とつながっているんだ」と思われてしまうことが、とても残念だ。実際に、日中合作の文芸大作映画「夢の壁」(来年公開予定)のヒロインとして酒井法子の出演がほぼ内定していたものの、不可解な降板をしていたという。「今年1月から1カ月半以上、中国北西部でロケが必要で、長い間日本を離れたくない事情があったようだ。」という関係者のはなしもあり、もし、酒井法子が覚せい剤の常習者であったならば、この長期の中国滞在は「禁断症状」がでてしまうか、もし覚せい剤を中国に持ち込み、自室でやっていたのがばれると、中国では、死刑判決もめずらしくないので、そういったリスクから一方的に降板したのかもしれない。いずれにしても、こんなに短期間に、女優のイメージが白から真っ黒へ逆転してしまったのははじめてのことだ。無駄な抵抗はせず、潔く全ての真実を自白して、きっちりと実刑を受けて、罪をつぐなって欲しいと思う。

2009年08月22日

コメント(4)

-

ボルト 200mでも驚異の世界新

ベルリンの世界陸上でウサイン・ボルトが世界新記録19秒19のぶっちぎりで、優勝。北京五輪に続いて100m, 200mの2冠を達成した。風は向かい風0・3メートル。ゴール前での他の選手との距離の開き方には、ただただ唖然とするばかりだった。やっぱりウサイン・ボルトは強かった!しかも、男子決勝、ベルリンの現地時間で8月20日これはくしくも北京五輪の200m決勝と同日である。要するに2008年8月16日 北京五輪 男子100m 9秒69 で世界新で優勝2009年8月16日 世界陸上 男子100m 9秒58 で世界新で優勝短縮タイム 0秒112008年8月20日 北京五輪 男子200m 19秒30 で世界新で優勝2009年8月20日 世界陸上 男子200m 19秒19 で世界新で優勝短縮タイム 0秒11何たる偶然なのだろう、ベルリン世界陸上も北京五輪も100m決勝は8月16日200m決勝は8月20日そして、いずれの日も世界新記録で優勝しかも、ベルリンでは100mも200mも0秒11短縮しての世界新優勝なのだ。もともと、ボルトは200mが本職で、100mは、200mのためにわずか数年前に始めたばかりであるという。今回も、100mに続き200mでも、ゴール直前に左右をチラッと見て、少し流したように見えた。まだまだ、余裕があるということか?しかし、別の説もある。スタート前もおどけたり笑ったり軽く踊ったりして、余裕を見せているように見えるが、あれこそ彼の強さの源泉だという説。すなわち、がちがちに緊張せずに意識的にリラックスして、筋肉を適度にほぐし、従来の陸上短距離の走り方の定説とは違う、上半身を左右にくねらせながら走る新しい走法を身につけている、という考え方だ。余力を残しているのか、新しい走法が強さの源泉か私にはわからないが、彼がまだまだ進化途上にあるのではないか、ということだ。193cmの長身を柔軟にくゆらせて、カモシカのように疾走するボルト、これからますます楽しみだ。

2009年08月20日

コメント(2)

-

ボルト驚異の世界新:9秒58!

ベルリンの世界陸上、男子100m決勝で、またもやジャマイカのウサイン・ボルトが9秒58の驚異的な記録で優勝した。またもや、というのは、昨年の同月同日の8月16日、北京オリンピックでも、最後のゴール前で余裕をかまして9秒69という驚異的な記録で優勝していたからだ。1年間に0秒11も記録を短縮しての優勝である。もはや、鳥人というか超人というしかない。2位のタイソン・ゲイ(アメリカ)の9秒71の記録も凄いのだが、ボルトとゲイの1位と2位の差のつき方は、1988年のソウル・オリンピックで、男子100m決勝で、1位のベン・ジョンソン(カナダ)と2位のカール・ルイス(アメリカ)の差のつき方を思い起こさせてくれた。ベン・ジョンソンは結局、その後ドーピングが発覚しメダル剥奪となるのだけれども。そのときの記録を調べてみるとベン・ジョンソン:9秒79(世界新⇒取り消し)カール・ルイス:9秒92(世界新)とドーピングをしたベン・ジョンソンよりも今のウサイン・ボルトのほうが速い、ということにまたビックリした!ボルトは、今年、クルマで事故を起こし、足に怪我をしていたのだから、本当に驚異的なランナーだ。しかも、彼の走りはまだ未完成だという。いつか9秒5の壁を破り、9秒4の世界へ入っていくのも時間の問題かもしれない。とにかく、ひとは驚異的な強さや速さに出会うと、ただただ感嘆するしかない。ほんとうに凄い奴だ!

2009年08月16日

コメント(2)

-

愛より青い海:上々颱風♪

流れるプールに行ったら、めずらしく上々颱風(シャンシャンタイフーン)の音楽が流れていた。上々颱風の音楽は、夏や海、プールにぴったりなので、プールの真ん中にあおむけに大の字になって、ぷっかり浮かび青い空と雲の流れをみながら、上々颱風の歌の歌詞をかみしめた。ただ、ひとつの歌を 歌うために生まれたただ、ひとつの愛を 歌うために生まれた流れゆく白い雲を 追いかけて追いかけて人はみな青い空の向こうからやってきた愛よりも青い風 この胸に抱きしめて愛よりも青い風 いつも心に抱いて。。。。1991年発売のCDだが、少しも古くない。ほんとに、夏にぴったり。上々颱風は、りんけんバンドのように、最初、沖縄のバンドかと思ったが、そうではなく沖縄を含めて、民族的な歌と踊りの要素を取り入れながら、アジアなどのさまざまな土地の音楽をミクスチャーし、インドネシアをはじめアジア各地の村でライブを続けてきたバンド。2009年の夏、そんな上々颱風を聴いて夏を感じるのも悪くないなぁ。 【CD】上々颱風2邦楽上々颱風2《送料無料》上々颱風/上々颱風2(CD)

2009年08月08日

コメント(6)

-

ハーブオータJr.のウクレレ・ワークショプ!

中級者むけ、ハーブ・オータJr.のウクレレ・ワークショップに行ってきた。この前のミニ・ライブの時に、「今度のワークショップでは、BEGINの『島人の宝』をやってほしい」とリクエストしておいたが、さて、何の曲を取り上げてくれるのかなあぁ。初級者向けワークショップが終わって、ジュニアが休憩中に雑談した。パスタ「いいシューズはいてるね」ジュニア「マイケルジョーダン・モデルだよ」パスタ「高いでしょう?」ジュニア「そんなに高くないよ。99ドルだよ」パスタ「へ~、日本ではもっと高く売っているよ」ジュニア「そうでしょ。日本で買うと高いよね。ぼくは、マイケル・ジョダン・モデルが好きで、6足も持っているんだよ。」【ジュニアがはいているマイケル・ジョーダン・モデル】パスタ「ぼくが、ハワイでジュニアと最初に会った時の会話覚えてる?ジュニアがぼくがはいているナイキのシューズを見て、『いいシューズだね、高いでしょう』と言ったんだよ。それで、ぼくが『そんなに高くないよ。85ドルぐらいだよ。』と言ったら、ジュニアが『ほら、やっぱり高い』っていったんだよ」ジュニア「覚えてないよ」とちょこっと笑った。さて、中級者向けのワークショップが始まった。今日は、どんな曲をやるんだろうと、わくわくしていると、ジュニアが言った。「今日、ここに集まってくれたみんなは、ぼくのレッスンをもう何回も受けた人が多いでしょ。それで、みんなウクレレがもっと上手くなりたいと思って来てくれたんだよね。だから、今日は、いつもと違うユニークなレッスンをしたいと思います。いつもは、何かの曲を取り上げて、ワークショップの時間内に1曲仕上げる、とか、ウクレレの技術的なレッスンだとかやってきた。でも、誰でも、ある程度、ウクレレが弾けるようになると、自分で弾ける範囲の中でつい楽をして、その範囲内でしか練習したり演奏したり、とかくそうしがちだよね。だから、ぼくの役目は、みんな自分のできる範囲内にとどまっているのを、ちょっと外に出してあげるように背中を押すことなんだ」なるほどと思う。ジュニア「だから今日は、コードのはなしと、いかにアドリブを弾くか、を勉強してみたい」そういって、ジュニアは、いきなりホワイトボードにC・D・E・F・G・A・B・C(ドレミファソラシド)と書いた。これは、Cのスケールだよね。これをひとつの隣近所と考えます。するとCというコードはC・E・Gという音で和音が構成されている。このC・E・Gは、自分の家または別宅と考えます。そうすると、Cのコードでアドリブすると、隣近所の音を鳴らして最後には自分の家か別宅に戻る。これが、基本的なインプロビゼーションの考え方です。では、C=C・E・G(ドミソ)F=F・A・C(ファラド)です。こうやってCのコードで、アドリブを弾いているとき、Fのコードに移ると、CとFの和音は、C(ド)の音が共通しているでしょう。だから、Fのコードに移った時に、C(ド)の音を弾いて、今度はFのスケールの中で自由に弾いて、でも時々Fno自宅か別宅に戻る。では、「パスタ、CとFのコードを4つずつ弾いてくれる?」と言って、ぼくはCとFのコードを4つずつ弾いているあいだに、ジュニアが、ウクレレの1弦だけをつかって、アドリブをしてみんなに聴かせてくれた。これが、自宅や別宅に最後まで戻らないと、変でしょ(気持ち悪いでしょ)とやってみせる。では、今日の参加者が、それぞれ2人組になって、お互いにCとFのコードで1弦だけ使って、交替でアドリブを弾いてみて。5分間練習して!5分後に、じゃあ誰かみんなの前でCとFのコードでアドリブしてみて?なかなか誰も自主的に手をあげない。そこで、ぼくは自信はなかったけれども、チャレンジしてみようと思い、手をあげた。ジュニアがコードを弾いてぼくが1弦だけでアドリブを弾いてみた。ジュニアの和音によく耳をかたむけながら、弾いてみた。途中までいい感じだったが、最後は自宅に戻れなかった。じゃあ、もうひとりやってみて?13歳の男の子が手をあげた。彼は、アドリブというより、なかなかいいメロディを弾いた。さて、これをG7=G・B・D・FAm=A・C・Eとコードを増やし、3コードで1弦だけ使って練習したり、2コードだけに戻して、1弦と2弦をつかってアドリブする練習をした。ワークショップは、集中して練習している間に、あっという間に終わったが、コードとアドリブがからっきし弱いぼくには、とてもいいワークショップだった。最後のまとめとしてジュニアは、曲に出会ったらまず1.その曲のキーを知ること2.どんなコードで構成させているかを知ること3.ウクレレの指版の上で、よく練習して、どのポジションで何の音が出るかを体で覚えてと締めくくった。ジュニアが7歳の時に、父親のオータさんから、指版の全部の音とポジションを覚えろ、それはすごく自分の役に立つから、と言われたと語った。最後に何か質問は?との問いに誰かが何か1曲弾いてください、と言った。ぼくは、今日の総括としてジュニアのアドリブソロを聴きたかったのだけれども、ジュニアが弾き始めた新曲を聴き始めて、その思いは消えた。曲名も曲の意味も語らず、ジュニアが弾き始めた新曲。いつもの、綺麗で繊細なメロディの中から、なにか「家に帰っていくときのような」安心感や安ど感のようなものを感じる、心温かい曲だった。ぼくは「Way Back Home」というような題名がふさわしいかなぁ、と感じた。曲を演奏し終わってから、この曲の由来をジュニアが語った。【ジュニアのウクレレ・ケースにはジュニアのシグニチャーとKoAlohaのロゴとファンクラブのロゴとアップル・マークがはってある】ジュニア「ぼくがここ数年、KoAlohaのウクレレを弾いているのをみんな知っているでしょう。2月にKoAlohaのプロモーションで一緒に来日した帰りの飛行機で、KoAlohaの副社長のアランがみんなに語った話がある。それは、ハワイ出身のアメリカ軍兵士たちが集まった会が、昔から大阪の孤児院の支援を続けてきたという実話がある。その時のリーダー的な人は、もうすでになくなってしまったけれども、そのハワイの退役兵のグループは、その孤児院の支援をづっと続けてきたそうだ。その話をしったKoAlohaのアランは、自分もなんとかその孤児院をサポートする活動をしたいと思った。しかし、日本の行政がやっているその孤児院は、直接の寄付を受け付けてくれない。自分で何ができるだろうと考えている。音楽でチャリティ・コンサートをやるのもいいかもしれない。そう言って、ジュニアにそのための曲を書いてくれないか、と言ったそうだ。2月のプロモーションでの帰路、その話を聞いたスタッフ全員が涙したらしい。そして、5月末のウクレレ・スーパー・ジャムで来日したときの帰りの飛行機の中で書いたのがこの曲だ。「Spirit of Love」ああ、ぼくが感じたあの優しげに「家や故郷」に帰っていく感じた曲には、そういう意味が込められていたのか、と思った。ワークショップに参加していた人たちは、みんなそんな暖かさを感じたんじゃないだろうか。今回も曲を通してジュニアの人柄に感動した。音楽って、結局、そういうものかもしれないな。作曲もそうだが、演奏している人の気持ち、心の中の思いというものが、音楽の中にあらわれてくる。だからこそ、ひとはそれを聴いて感動する。また、ほんとうに心の中でなにかの思いを持っていなければ、その空っぽな感じも演奏にはあらわれてしまうのではないだろうか。アドリブの練習もよかったけれども、この「Spirit of Love」1曲が聴けただけども、ぼくは幸せなことだなあ、と思った。

2009年08月05日

コメント(4)

-

高嶋ちさ子ヴァイオリン・ミニ・コンサート♪♪

ジブリの名曲をヴァイオリンで演奏する「高嶋ちさ子playsジブリ」というCDの発売記念のミニ・コンサートがあったので、出かけた。高嶋ちさ子ひとりのヴァイオリン・ソロかとおもったら、ステージには、左から高嶋ちさ子、ヴァイオリン(男性)ビオラ(男性)チェロ(男性) 高嶋ちさ子の後ろにピアノ(女性)と、ちょっと室内楽的な編成のステージ。高嶋ちさ子/高嶋ちさ子 plays ジブリ高嶋ちさ子 plays ジブリ / 高嶋ちさ子《送料無料》高嶋ちさ子(vn)/高嶋ちさ子 plays ジブリ(CD)【送料無料選択可!】高嶋ちさ子 plays ジブリ / 高嶋ちさ子発売日:2009/06/24高嶋ちさ子 plays ジブリ@高嶋ちさ子(VN)■高嶋ちさ子 CD 【高嶋ちさ子 plays ジブリ】09/6/24発売税込\2000以上のご購入で全国送料無料!!※代引き手数料を除く高嶋ちさ子 plays ジブリ■高嶋...【海外発送】高嶋ちさ子 plays ジブリ/高嶋ちさ子コロムビアミュージックエンタテインメント 高嶋ちさ子/高嶋ちさ子 plays ジブリ(CD)高嶋ちさ子(vn)/≪高嶋ちさ子 plays ジブリ≫送料無料!!【CD】高嶋ちさ子 plays ジブリ/高嶋ちさ子 タカシマ チサコ高嶋ちさ子 plays ジブリ/高嶋ちさ子[CD]【Aポイント付+メール便送料無料】高嶋ちさ子 / 高嶋ちさ子 plays ジブリ (CD)最初の1曲目は、となりのトトロからさんぽ歩こう、歩こう、私は元気歩くの大好き、どんどん行こうという例の曲だ。ヴァイオリンもビオラもチェロも弦をピッチカートで演奏。この曲、ウクレレで弾いても楽しいよね。そもそも、今日、ミニ・コンサートに来たのは、久しぶりにヴァイオリンの生音を聴きたかったことと、ジブリの曲をウクレレで弾く参考になるかな、ということがあったから。ピッチカートが終わると、ヴァイオリンを弓で弾く。ピアノはお休み。だから、まるで弦楽四重奏でジブリを聴いているようなものだ。ステージと客席が非常に近いので、結構迫力あるサウンド。やっぱりヴァイオリンもいいよなぁ。弾けないけれども、聴くのは楽しいよな、と思った。1曲目が終わると、高嶋ちさ子がぱっと立ち上がり、他のメンバーにも席を立つように手と目でそくして、全員が立った。たった姿の高嶋ちさ子は、テレビで見るより色白で小顔で、なかなか思っていたより綺麗じゃない、なんて思った。つぎの曲は耳をすませばCDでは、このメンバーより大御所と録音したそうで、かつそこにトランペットとコントラバスがいるそうだが、「今日はマイナス2ということで演奏します」と高嶋さん。今日の男性メンバーはめざましクラシックで一緒にやっているメンバーだそうで、チェロは普段は、東京都交響楽団、ビオラは読売交響楽団、ヴァイオリンは、Posで活躍、FNS音楽祭などでは、かならず彼が仕切っています、牛耳っています。との紹介。高嶋さんは、演奏家だけれども、やっぱりしゃべりもうまいタレントなんだなぁ、と変に感心して聞いていた。で、「耳をすませば」を聞きながら、真近に聴けて迫力あるなあ、とまた思う。頭の後ろ側から、はやくもじ~んとした心地よいしびれを感じてくる。アルファ波が出ているのかも。3曲目は、崖の上のポニョ知らなかったが、高嶋さんには2歳半の男の子と、つい5月18日に生まれた3ヶ月のおとこの赤ちゃんがいるそうだ。自分が子供を生むまでは、子供とかあんまり好きじゃなかったし、子供向けの曲、というものはあえて取り上げてこなかったが、自分も子供をさずかってみると、考え方は変わったそうだ。今までの人生、自分の邪魔になるものは、次々に切り捨ててきたが、さすがにわが子は切り捨てられない。だから、上の息子が40度の熱を出したとか、下の息子が明け方4時半に泣き始めたり、という中で、練習も十分ままならず頑張っているという。高嶋さんのしゃべりを聞いていると、この人は元々は男っぽい性格なんだナァと思う。しかし、子供が出来て母となり、今はすごくいいバランスで演奏が出来るようになったんじゃないかと思う。崖の上のポニョは、ピアノとヴァイオリンだけで演奏。ピアノの女性とは10年前に一緒に共演したが、今回は、リハーサルする時間がなく、ぶっつけ本番だそうだが、そんなことは微塵も感じさせない演奏。やっぱり、クラシックの世界はきちっと音楽を作ってくるよなぁ、と感心する。ジャズやウクレレの世界は、もっとゆるい。ゆるくて、多少みんあがあわなくても、そのほうが気持ちが伝わることもあっていい、なんていうけれども、クラシックの世界は、そこはきちんとしている。ぼくは高嶋ちさ子さんを、セミ・クラシックまたは最近はやりのクロスオーヴァー・クラシックの人かと思っていたが、違うんですね。毎日、防音室の中で練習しているそうだ。親の願いとはうらはらに、上の息子は音楽にあわせて歌ったり踊ったりせず、全然興味を示してくれない、と言っていたが、このポニョの練習をしていると、めずらしく、「あっポニョだ」といって興味を示したので、初めて防音室の中に入れて、練習しているところをみせたそうだが、「でも、ちょっと違う」と言って出て行ったそうだ。アレンジがしてあり、メロディがオリジナルの歌とちょっと違うところが出てくる。そこをちゃんとわかったって言うことは、息子さんもなかなかいい耳をしているのか、それとも、子供だからこそ素直にそれがわかったのか。最後の曲は、ルパン3世のテーマ~メドレー今までの曲全部がそうだそうだが、高嶋さんが弾いている曲は、みんな簡単そうに思えるけれども、実は、アレンジがとっても難しいのだそうだ。アレンジは自分がやるのではなく、なんとか先生というひとが楽器の編成にあわせてやてくれるのだそうだが、すべて難しい。特に、この曲では、チェロがそうとう難しくなっているそうだ。そんなところも、聴いてみてください、と言った後、実は、息子には将来チェロを弾かそうと思っている、とのこと。母と息子で共演したいんだろうなぁ、やっぱり。高嶋さんは、おしゃべりが上手なのと、演奏がなかなか迫力があって楽しめたので、あっというまにミニ・コンサートは終わった。最後に、例によってサイン会があった。ぼくは、最初、「ウクレレでジブリの曲を弾くんです。今度、誰かとヴァイオリン&ウクレレで演奏してください」、といおうかとも思ったが、高嶋さんは、セミ・クラシックのひとではなくクラシックのひとなんだ、とあらためて思ったので、やめにしておいた。ジブリの曲、ピアノ、ウクレレ、ヴァイオリンといろいろ出ているけれども、いろんな楽器で、いろいろなアレンジで聴くのは楽しいと思う。興味のある方は、ぜひ高嶋さんのヴァイオリンのジブリも聴いてみてください。追記CDのジャケットの写真は、高嶋ちさ子さんが臨月の時に撮影したものだそうだ。犬をだいて大きなお腹を隠したそうだ。

2009年08月04日

コメント(0)

-

IWAOウクレレ・ミニ・ライブ!

IWAOのニューCD「Life is Beautiful」の発売記念のミニ・ライブがあったので行ってきた。今回、IWAOさんは、KoAlohaのセプターというウクレレ1本で、彼としては初めて、全曲 high-Gのチューニングで録音したアルバムだ。曲数21曲、1時間以上の録音時間。IWAOさん渾身の、シンプルでナチュラルなウクレレ・ソロ・アルバムだ。送料無料 CD/IWAO/Life is Beautiful ~ IWAO'S UKULELE SOLO BEST/VICL-63354税込\2000以上のご購入で全国送料無料!!※代引き手数料を除くLife is Beautiful~IWAO’S UK...【送料無料】Life is Beautiful~IWAO’S UKULELE SOLO BEST / IWAOビクターエンタテインメント IWAO/Life is Beautiful~IWAO’S UKULELE SOLO BESTIWAO/Life is Beautiful~IWAO’S UKULELE SO送料無料!!【CD】Life is Beautiful~IWAO’S UKULELE SOLO BEST/IWAO イワオ《送料無料》IWAO/Life is Beautiful IWAOウクレレソロ・ベスト(CD)Life is Beautiful IWAOウクレレソロ・ベストLife is Beautiful~IWAO'S UKULELE SOLO BEST/IWAO[CD](CD)IWAO/Life is Beautiful IWAOウクレレソロ・ベスト【送料無料選択可!】Life is Beautiful ~ IWAO’S UKULELE SOLO BEST / IWAO発売日:2009/06/17IWAO/Life is Beautiful~IWAO’S UKULELE SOLO BESTIWAOさんは、1989年にシンガーソングライターとしてデビュー、ロックな世界にいたが、1999年にウクレレに出会って開眼。それ以降、ハワイのオータさん、ジェイク、ハーブ・オータJr.との交流、共演を通して、いろいろなスタイルのウクレレ奏法を吸収し、いわばIWAOスタイルを確立している。さて、MCの紹介の後、IWAOさんがステージに登場。白いTシャツにブルージーンズ、茶髪。ボディが黒かこげ茶っぽく、ヘッドがターコイス・ブルーのウクレレだ。今年、IWAOさんのライブを聴くのは3回目だが、前回から、レコーディングに使った、high-GのKOAlohaセプターではなく、このウクレレを使っている。1曲目は、新しいCDの1曲目FreesiaIWAOさんの住んでいる家の近くのせせらぎの音をサンプリングして背景音にした透明感がある美しい曲。前から疑問に思っていたのだが、録音ではhigh-Gウクレレ1本で全部演奏したが、ライブでは5弦ウクレレで、4弦5弦にhigh-Gとlow-Gの両方をはって、繊細な音と、低いベース音の両方を出せるように使い分けている。2曲目はWaikikiCDでは、波の音をサンプリングして背景音に使っている曲。有名な「Waikiki」の曲のメロディが、これもとても美しく演奏される。今までのIWAOさんの演奏との一番の違いは、今日の1曲目、2曲目のように、透明感があり美しいメロディの曲をじっくりと聴かせてくれるところ。ぼくは、こうしたIWAOさんの変化は大歓迎だ。3曲目は、今日の客層にあわせたのだろうか、年配の人もハワイアンといえば、すぐに連想する、On a Little Bamboo Bridge(小さな竹の橋の上で)この曲を演奏する前、昨年NHKで放送された「趣味悠々」のように、ウクレレというのは、こういう風に3連符をシンコペーションをきかせて演奏すると、とってもハワイ風のサウンドになるでしょう、とミニ・レッスンを行なった。この「趣味悠々」は、さすがNHKだけあって、全国区でIWAOさんのウクレレが知れ渡り、今はちょっとした第3次ウクレレ・ブームであるという人もいるくらい。4曲目は、チャップリンが映画のために鼻歌交じりに作った曲SMILE実は単純に見える曲でも、天才は何をやっても凄い、味わいのあるいい曲だ。IWAOさんのライブでの見せ場の曲のひとつ。綺麗なアルペジオとストラムから、急に右手の奏法が変わっていく。ぼくも、「SMILE」をあんな風に演奏できたらいいぁ、と思う。5曲目は、ハワイのカウアイ島にあるというビーチの名前からHanarei MoonCDでは、ウクレレ・ソロと海の波の音、鳥の鳴き声が聴こえてくる美しい曲だが、IWAOさんはライブでは、歌も歌う。この曲も親しみやすい名曲だ。イントロをちょっと沖縄風にIWAOさんらしくていい。沖縄風、ハワイアン風、ジャズ、ボサノバ、ウクレレの奏法でもオータさん風、ジェイク風、ハーブ・オータJr.風、IWAOオリジナル風、時にロック的にサウンドが絶妙にブレンドされているのが、彼の持ち味かもしれない。最近、そのブレンド感がよりハワイのゆったりしたリズムによってきて円熟味を増しているのかもしれない。6曲目では、もう1本、ステージにスタンドにたてかけてあったオベーションのコンサート・ウクレレ、ピックアップ付きをおもむろに手にした。まあ、オベーションのコンサート・モデル新発売の宣伝のようだけれども、それを使って、High-G Crazyこれは、ジェイクがよくステージでCrazy Gをどんどん速弾するのとおなじような演出だが、IWAOさんのHigh-G Crazyの演奏にに、みんなが手拍子をあわせると、毎回、どんどんスピードが速くなるもの。ウクレレをあんまり知らない人でも、手拍子で参加できるので楽しくなる曲。最後に、IWAOが久しぶりに日本語の歌詞を書いたうれし歌これも沖縄風イントロから、うれしい、うれしい、ただうれしいうれしい、うれしい、みなうれしいいとしい、いとしい、みないとしい憎しみ相手も、なおいとしい、(中略)生きていることとが、ただ、うれしいこれは、IWAOさんがたどりついた真骨頂。この曲で、ミニ・ライブは終了した。新しいCDにはいい曲がいっぱい入っていて、ビートルズのSomethingも名演奏だと思うし、他にIWAOさんのボーカルが入っているLife is Beautifulという曲も、Life is so beautiful, even if no moneyLife is so beautiful, even if no friends,Life is so beautiful, when the world is darkLife is so beautiful, if you just believeという歌詞で、IWAOさんが、プロのミュージシャンとなって20年、ウクレレと出会って10年、ロックの反抗心とか、ビッグになるぜといた野心とか、いろいろなものを乗り越えてたどり着いた、生きていることに感謝する、生きているだけで美しいんだという人の命の肯定感にささえられた音楽をつくりあげるところにたどり着いた、そんな気がする。ウクレレ1本で、波やせせらぎの音、鳥の声だけでつくられた新しいCD「Life is Beautiful」シンプルになったぶんだけ、太いメッセージがこめられている。IWAOの最高傑作、だと思う。Healing musicとしても聴ける、オススメのCDです。 追記IWAOさんが、ステージで使っていた5弦ウクレレはシモ・ギターのしもさんの作。

2009年08月02日

コメント(0)

-

ハーブ・オータJr.ウクレレ・ミニ・ライブ!!

J-Popのバラードのウクレレ・カヴァーのCD「Cocolo Jバラッズ」を発売したハーブ・オータJr.が来日中で、彼のミニ・ライブに行った。エントリーでポイント5~9倍!8月2日23時59分まで 《送料無料》ハーブ・オオタJr./COCOLO~ウ...税込\2000以上のご購入で全国送料無料!!※代引き手数料を除くCOCOLO~ウクレレ・Jバラッズ■ハ...送料無料!!【CD】COCOLO~ウクレレ・Jバラッズ/ハーブ・オオタ・ジュニア ハーブ・オオタ・ジユ...【当店ポイント7倍(8/2 23:59迄)※エントリー要】COCOLO~ウクレレ・Jバラッズ/ハーブ・オオタ...【Aポイント付+メール便送料無料】HERB OHTA,JR. / COCOLO~ウクレレ・Jバラッズ (CD)司会者の紹介で、ステージに現れたハーブ・オータ・ジュニアは、色褪せた感じのピンク(というゆりさくら色)をベースにしたアロハ・シャツにチノ・パン、茶色のクツというシンプルなファッション。いつもなら、「アロ~ハ」と言って、何かしゃべって曲名を言って演奏を始めるのだが、今回は、おもむろにウクレレを弾き始めた。ハワイの曲でMakee Ailanaという曲だ。いきなり始まった彼の演奏だが、やっぱりジュニアのウクレレのメロディは綺麗だなぁ、と思う。1曲目が終わって、「アロ~ハ」といったジュニアは、「ハーブ・オータ・ジュニアです」と、日本語であいさつし、恥ずかしそうちょこっと頭をさげた。「今、エディ・カマエが日本に来てるでしょう。彼は、My fther's teacherだから」と、日本語と英語がまじった話をする。ジュニアのお父さんは、ご承知のように、ウクレレの神様、ハーブ・オータ。そのオータさんのウクレレの先生がエディ・カマエ・伝説のミュージシャンで84歳になる。そのエディに敬意を表して、ジュニアは彼の曲E Kuu Morning Dew(モーニング・デューの曲名で、多くの人がカヴァーしている名曲)を演奏した。ジュニアの初期のアルバムにも収録されているこの曲は、ほんとうに美しく、ジュニアのウクレレの音色が一層、それを引き立たせている。3曲目に「次はフラの曲を演奏します」と言って、Pua 'Olenaを弾いた。この曲を聴いていると、なぜか、はるかなる水平線やせつなさと美しさが同時に感じられ、ついうっとりと聴き入ってしまう。数いるウクレレ・プレイヤーの中でも、彼の演奏、メロディの取り方、音色の美しさ、うっとり感は、やっぱり格別だと思う。3曲演奏したところで、司会者が「インタビュー・コーナーです」といって、時間をとった。通訳の女性がステージにあがってくる。司会者がまず、ジュニアの今使っている、ウクレレについて質問した。ジュニアの説明によると、ここ数年、ジュニアはKoAlohaのウクレレを使っているのだけれども、今年はどんなウクレレにしようかと、KoAlohaのビルダーと相談した時に、ウクレレの素材を、まずコアではなくローズウッドにしてみようかと相談したが、結局、ビルダーのすすめで、ウクレレのボディのサイドとバックをエボニーにすることにしたそうだ。エボニーはとってもしっかりとして深い音が出るのでそう決めたらしい。そこでボディのトップの素材を何にするかと考えたが、エボニーが深い音が出るので、それとの組み合わせで、ブライトな(明るい)音が出るスプルースにしたそうだ。こうして、従来のようなすべてコアのウクレレとは全く違うウクレレが完成し、とても気に入って演奏しているという。さて、次に、あたらしいCD「Cocolo」についての質問には、ジュニアはこう説明した。このCDには、「Aloha meets Cocolo(J-Popの曲)」という気持ちを込めたそうだ。みなさんが普段から耳にしている日本のPopsのオリジナルの曲、オリジナルのアレンジを最大限に尊重しながらも、そこにHawaiiの独特の空気感を注ぎ込んだそうだ。Hawaiiの空気感とは、ハワイにいかれた人が誰でも感じるであろう、ハワイの地に降り立った時に感じる、リラックスした感じ、さわやかさや自由な感じ、まさにハワイならではの独特の雰囲気、という意味だ。ポルトガルから渡ってきた楽器が、ハワイで独自の発展をとげて出来たウクレレという楽器。ジュニアは、ウクレレが自分の手元にある限り、自分がどこにいても、ハワイや日本、アメリカ本土のどこにいてもつねに、その「ハワイ(の空気感)」は、いつも自分と一緒にある、と感じることができるそうだ。うんうん、その気持ち、ハワイで生まれたわけでも、住んだことがあるわけでもない僕にもよくわかる。そこで、CD「Cocolo」の話に戻れば、オリジナルの楽曲を十分尊重した上で、そこに「Hawaii」の息吹を吹き込むことで、ジュニアならではの、自分ならではの音楽をつくったそうだ。それも、みなさんにも感じて欲しい、と言った。あとは、いつもと違うエンジニアと録音したので、いつもは、ウクレレの音をアナログ録音するのだが、今回は、ウクレレのサウンド・ホールに上と下から2本マイクを向け、さらにピックアップからのライン撮りをして、デジタル録音したそうで、もしかしたらそうした録音方法の違いによる音の差を感じてくれる人がいるかもしれない、とのこと。とにかく、ジュニアが演奏するときに曲にこめた「アロハ・スピリット」「ハワイの空気感」「ジュニアの気持ち」を感じて欲しい、といった。これで、インタビュー・タイムは終わり、ふたたびジュニアのウクレレ・ソロ演奏になった。4曲目はイントロですぐにそれとわかるサザンの曲TSUNAMIだ。この曲は、「Cocolo」だけではなく以前のアルバムにも収録されているが、先ほどの録音方法の違いなどの話からすると、あらたな録音なのだろう。5曲目でジュニアは曲をこう紹介した。「Next song is, ... I hope it will take you to Hawaii, maybe to the beach」次の曲がみなさんをハワイに、出来ればハワイの海岸にいざなってくれればいいなぁ、と思います。という意味だが、インタビューの話とあわせて考えてみれば、ここでの「ハワイ」は、たんなるリゾート地の「ハワイ」ではなく、アロハ精神にあふれた、特別の空気感をもった「Hawaii」へいざなってくれる、ということだ。曲名はSand Castles砂の城だ。僕たちが子供のころによく海水浴にいって、ビーチで沢山、砂の城を作っては、波に洗われていった記憶、みんなにも、そんな記憶があるのではないだろうか。ジュニアのかなでる本当にきれいなウクレレのメロディと音色を聴いていると、その音楽に対して自分が心を開き、無防備になっていくのがわかる。これは、とっても特別な心地よさでもある。普段、自分で意識しなくても、いつもはもっと硬い殻を自分のまわりに作って、ストレス社会と向き合っているのだなあ、というのが逆に分かる。ジュニアは、今回、ステージでいっさい曲名を紹介しない。曲名よりも、曲そのものを味わってほしい、ということだろうか。しかし、とても親しみやすいメロディから6曲目は、ケオラ&カポノ・ビーマー兄弟のHonolulu City Lightsであることが分かる。この曲は、一度ハワイを味わったら、なかなかその魅力から離れることができなくなり、またふたたびハワイに戻ってしまう、というような意味の歌詞を歌ったビーマ・ブラザーズの大ヒット曲だ。そのメロウでちょっとAORぽいオリジナルの楽曲が、ジュニアのウクレレによって、さらに心地いいものになって演奏されていく。7曲目は、千と千尋の神隠しからItsumo Nandodemoジュニアは、この曲はみなさんが親しんでいる有名な映画のための音楽である、ということを知っているので、その映画や曲のことを最大限に尊重しながら曲をアレンジしたし、今も心をこめて演奏します、と言った。8曲目の曲について、ジュニアはこんなエピソートを披露した。ある時、日本にツアーで来ていた時に、ホテルでテレビを見ていたら、ミュージック・ビデオをやっていてこの曲を偶然知った。Ken Hirai(平井堅)というひとが歌っているのがわかったので、次の日、いそいでレコード店に行って、このCDを買い求めた。ハワイに帰って、その曲を練習し、父親(ハーブ・オータさん)に「Daddy、すごくいい曲を日本で見つけてきたよ、ほら聴いてみて」と興奮していって、父親にその曲をウクレレで演奏して聴かせた。すると、父親のオータさんは、「(バーカと言ったかどうかはしらないが)、それはもともとアメリカの曲だよ」と言って笑われた。とのことで、その曲こそOokina Furu Dokeiこのへんの曲目は、全部「Cocolo」に収録されている。最後の曲。ジュニアは「ぼくの一番好きな曲」と言ったあと「(Cocoloに収録されている全部の)ぼくの好きな12曲の中の1曲です」と言い直した。やっぱりこの曲が、収録曲では一番好きなのかな、ジュニアも。それは、BEGINの曲のカヴァーShimanchu NuTakaraぼくも、この曲が一番好きだ。BEGINの曲としても、ジュニアのウクレレ・カヴァー曲としても。BEGINがオリジナル曲に込めた、変わりゆく自分たちとふるさと、でもそのふるさとに昔からあったよき文化や自然は、とても大切だし、自分たちの心の中にいつまでも生きている。この気持ちが、ジュニアのウクレレからも伝わってくる。ある意味、沖縄、特にBEGINの故郷、石垣島とハワイとは、とても似たところがあるのだろうなぁ、と思う。自然や音楽、それが生活のとても身近な所にある。いや生活の真ん中にある。文化も自然や歌と踊りなどの音楽を中心に豊かで独自の文化に発展し、親から子へ、子から孫へ受け継がれてきた。そんなことが、ふたつの島々と文化を共振させるのかもしれない。こうして、ウクレレ演奏9曲に、インタビュー・タイムも含めたミニ・ライブが終わった。いつもながらに、ジュニアのウクレレに酔いしれながら、結局はジュニアのハワイの文化に自然に溶け込んだかのような人柄に魅了されて、ライブは終わった。サイン会では、ジュニアとダニエル・ホーの共著のウクレレ教則本の2冊目を買って、サインをもらった。今度、ジュニアのウクレレ・ワークショップがあるので、その時に、なんの曲をやってもらいたいか、ぼくはBEGINの「島人の歌」をやって欲しいなあ、とリクエストを出して、にこやかに握手した。さて、そのウクレレ・ワークショップはどうなったか。これはまた次にお紹介しようと思う。

2009年08月01日

コメント(4)

-

宮里藍、悲願の米ツアー初優勝♪

米女子ゴルフツアー エビアン・マスターズ。(米ツアーだけどフランスのエビアンでやったんですね)で、宮里藍が、米国ツアー参戦の2005年から4年、83戦目ではじめて優勝した。最後まで攻めた宮里は、通算14アンダー274でホールアウトしたが、あとからホールアウトしたソフィー・グスタフソン(スウェーデン)と同スコアで、プレーオフとなったが、プレーオフの1コース目で、バンカーからピン横に寄せてバーディーを奪った宮里が見事優勝した!藍ちゃん、おめでとう、まっていたよこの日を!155cmと小柄で、米ツアーでは、ドライバーの飛距離も主力選手にひけをとっていて、なかなか優勝できなかった。もう、あきらめて、日本に帰ってきて、日本の上位でプレーし、賞金女王になっていたほうがいい、という声もきかれていた。まだ24歳の藍ちゃんのこれまでは、栄光と挫折の日々。栄光の日々は:高校3年の2003年9月、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンでアマ選手として30年ぶり、国内ツアー史上最年少での優勝を達成。翌月2003年10月にプロ宣言。史上初の高校生プロゴルファー。(石川遼よりずっと前だぞ!)2004年11月の「エリエールレディスオープン」で優勝し、年間獲得賞金額が1億円突破!2005年2月第1回ワールドカップ女子ゴルフ(南アフリカ)に北田瑠衣とともに日本代表として出場し優勝!2006年から、宮里はロサンゼルスを拠点に、米国ツアーを主戦場に。2006年2月20日付のランキングで6位。主な成績は、メジャー大会の全米女子プロゴルフ選手権3位、全英女子オープンゴルフで9位入賞。ところが、ここから苦しい日々が続く。2007年度は連続5回予選落ち。上田桃子など、日本の賞金女王を経験してから、米ツアーに参戦した後輩たちに、スコア、順位で負けることもしばしば。やはり、小柄な藍ちゃん、パワー不足で、米ツアーでは勝てないかな、とも思った。しかし、藍ちゃんはあきらめなかった。どんな試合の後でも、収穫はあった、次はもっとうまくいく、としっかりとインタビューに毅然と理路整然とこたえる藍ちゃん。今年は14戦で予選落ちなし、トップ10入りが7度。つい先日も4位入賞していた。そして、ついに来るべき時が来た。藍ちゃん米ツアー初優勝!バーディーが決まった瞬間、帽子を少し下げて涙ぐんだ藍ちゃん。4年分の涙があふれたのだろうか?優勝インタビューに「遠回りじゃなかった。4年はあっという間。それが私の初優勝への時間の進み方だっただけ」とこたえた!藍ちゃん、この4年間のアメリカのツアー経験、苦しかった時は、けっして無駄ではなかった。日本に帰ろうともせず、あえて厳しい道を選んだ藍ちゃん。優勝、おめでとう!そして、これからますますの活躍を祈っています。応援してるぜぃ!!!

2009年07月26日

コメント(4)

-

アイルランドのソウル・ディーバ登場!

ローラ・イジボア。アイルランドのダブリン出身のソウル・シンガー、まだ若干22歳の若さ。レコード会社のうたい文句によると、アレサ・フランクリンやロバータ・フラックに続くニュー・スターだそうだが、そこまで大物になるかどうかは別にして、プロモーション来日してミニ・ライブが開催されたので行ってきた。アイルランドのダブリンというとU2のイメージが強くて、ソウルというよりロックのほうがさかんな印象があるが、最近はUKをはじめ、ヨーロッパのソウルやジャズがなかなかいいのだ。最近のアメリカのソウル・R&Bは、サウンドがオーバー・プロダクション、すなわち作りこみすぎていて、シンガーの歌の持ち味が薄まるというか、ボーカルを純粋に楽しめないことが多く、曲のグルーブ感が、非常に多くのサウンドを積み重ねて構築されすぎていて、ちょっと人工的に過ぎると感じていたぼくは、ローラ・イジボアのCDを初めて聞いた時、ひさしぶりに音を作りすぎていないソウルに出会ったと思っていた。曲想が、70年代ソウルぽかったり、リズムがシンプルだが、ちょうどフージーズのようだったりして気持ちのいい曲が多い。歌は、かなりうまく、少なくとも、もとフージーズのローリン・ヒルよりはうまいと思う。ローラ・イジボアが、将来アレサ・フランクリンやロバータ・フラックのような実力派の大物になるかどうかは、まだ未知数だが、とにかく生でライブを聴いてみたい、というのが正直な感想だった。《メール便なら送料無料》ローラ・イジボア LAURA IZIBOR / LET THE TRUTH BE TOLD◆メール便は送料無料◆ Laura Izibor[ローラ・イジボア]/素顔のローラ [初回限定特別価格盤]...ローラ・イジボア/素顔のローラ(初回限定スペシャルプライス盤)(CD)【Aポイント+メール便送料無料】 ローラ・イジボア / 素顔のローラ【初回限定盤】 (日本盤CD)税込\2000以上のご購入で全国送料無料!!※代引き手数料を除く素顔のローラ(初回限定盤)■ロー...(CD)ローラ・イジボア/素顔のローラ素顔のローラ(初回限定盤) / ローラ・イジボアそこで、朝早くから整理券を求めて並び、ライブ開演前は会社が終わってからすっとんでいったのだが。小さなホールが満席になった頃、ローラ・イジボアは登場した。青緑っぽいカラーのトップスにブルージーンズ、よく日本の女の子がはいているようなヒールでひものサンダル、大きなペンダントにイミテーションの大きな指輪、そして現代風のアフロ・ヘアで彼女がステージにあがった。続いて、少し太めの男子、オレンジのTシャツ、袖や首もとはネイビーのパイピング、やはりジーンズに、ドレッド・ヘアーを頭の後ろで結わえたようなヘアスタイルで登場。ギターとパーカッションのある場所へスタンバった、ローラは、まずピアノの前に座って、ピアノを弾きながら1曲目を歌った。「Don't Stay」だ。ピアノとギターとパーカッションのアコースティックライブなのだが、歌いだした瞬間、ボーカルがかなりコーラス(リバーブとエコー)がかかっているのが気になった。ギターの音もそうだ。ウクレレやギターのアコースティックなサウンドに最近はどっぷりとつかっているぼくには、ちょっと違和感があった。これじゃ、せっかく目の前にいる彼女の生声が、聴こえないではないか。ウクレレなどの小さなライブでは、もちろんマイクやアンプを通して演奏するのだが、目の前に座っていると、マイクやアンプを通した音に加えて、ステージから直接聴こえる生の声や音が聴こえて、それがいわゆるアコースティック・ライブの醍醐味なのだが、こんな小さな会場でも、こんなにリバーブやコーラスをかけている。やっぱり、彼女は最初から大ホールで歌うシンガーとして、今回はプロモーション来日だから2人だけのアコースティク・ライブだが、もともとはバンドをバックに、大音量で音楽をつくっていくシンガーなのかな、とちょっと主催者側の意図にがっかりした。しかし、よく聴いていると、彼女の歌声は力強く、高音になったときの歌声がとてもきれいである。「こんばんわ~」「ありがとう」とうれしそうに日本語であいさつする彼女。初来日だと思うが、今日が来日最終日だそうで、きっと日本を気に入ってくれたのだと思うが、それがあいさつの言葉の明るさにあらわれている。次の曲は、「From My Heart to Yours」ピアノを弾きながら、楽しそうに、そして時に歌の世界にひたっているように歌うローラ・イジボア。左手で小さな打楽器を持って、太ももにぶつけるようにしてリズムをとるパーカッション。よく見ると、彼のジーンズの左ふともものところだけ、いく筋もすりきれそうになったあとがついている。きっと、毎回、この曲でパーカッションを足にぶつけて演奏してきたんだなぁ、と思う。3曲目で、ローラは、ピアノを弾かず、正面のわれわれお客さんのほうをむいて、ボーカルだけで歌いだした。ボーカルとアコースティック・ギターだけの演奏。「Shine」という曲だ。2曲目の途中から気が付いていたのだが、彼女は、歌詞の言葉をとてもはっきりと、力強く歌う。きっと歌詞の意味をかみしめ、そこに思いを込めて歌っているのだろう。曲の雰囲気なのりもさることながら、歌の意味にこだわる。ピアノを弾いている時は、タイプは全く違うが、ちょっと日本のアンジェラ・アキに似ていなくもない。4曲目は「If Tonight is My Last」ローラのボーカルの力強さ、言葉の単語、ひとつひとつを力強く歌い、決して言葉を流さない歌い方。力強さの直後にメロディーがひゅっとあがって高音を歌うときの美しさ。次第に彼女の歌に魅了されていったぼくだが、なんと、ミニ・ライブはこの4曲でおしまい。何っ!いくらミニでもこんな短いミニ・ライブってありかよ!といかるパスタ。朝早くから整理券をもとめて並んで、夜はオフィスからすっ飛んできたんだぞ!しかし、ほんとにそれでおしまい。もっと彼女の歌をじっくりと聴きたかったのに。もっと聴きたい人は、8月にあらためて、バンドとともに来日するので、そのステージで楽しんでください、ということのようだった。ステージがおわってから、例によってサイン会。ぼくは、「マイケル・ジャクソンの死をどう思うか?」なんてことを聴いてみようかな、と思ったが、特に彼女がマイケルを敬愛している、などということを表明しているわけでもないので、それは失礼な質問だと思ってやめた。素直に、高音の美しさと、力強く言葉をかみしめて歌うところが好きです、と伝えた。たった4曲だけで、彼女の実力の片りんだけは垣間見られたが、もっとちゃんとずっと、どっぷりと聴いてみたい彼女の歌声。CDのほうは、70年代ソウルっぽいところがあって、それも魅力のひとつだが、古すぎもせず、フージーズのようなリズムの上を力強く歌っている曲もあり、オーバープロデュースされたサウンドではなく、ボーカルのよさが引き立つサウンド。何回も聴いていると、4~5曲は、シングル・ヒットしても不思議はないとおもうようなよさがあって、オススメです。しばらくは、CDで彼女の歌声を堪能しようかと思う。

2009年07月14日

コメント(2)

-

物議をかもしたマイケル・ジャクソンのビデオ・クリップ!!

「Black or White」のマイケル・ジャクソンのビデオを見た人は多いと思う。軽快なリズムで、白人や黒人の男性や女性が連続してどんどん変身していくシーンが印象にのこっている人も多いと思う。曲名とこの映像によって、「人種の違いを越えて」というメッセージがわかりやすい形で伝えられている。何度もそのシーンをMTVなどで見た人も多いと思う。しかし、このプロモーション・ビデオには、コンプリート版、すなわち完全版という長いバージョンがあって、その完全版の最後のシーンは、当時、かなり物議をかもしていたのだ。最近、あらためてこの完全版のビデオを観てみた。ビデオは、アフリカの砂漠と思われる場所で、アフリカの人たちが輪になって踊っているシーンからはじまり、民族衣装を着たバリ(?)またはタイ(?)カンボジア(?)の女性ダンサーとマイケルが踊っているシーン、アメリカの先住民(インディアン)とマイケル、コサック・ダンサー、NYのストリート・キッドなど次々とマイケルと踊っている人たちが変わってゆき、ついに、マイケルはNYの自由の女神の冠の上で踊り、身体を揺すり歌っていく。このシーンでのマイケルは実に堂々としていて、体も存在感も大きく見える。この後、例のいろんな人種の顔が連続して変わっていく映像が出る。最初は、サモア系(本当は何系かわからない)の男性の顔が変化していき、黒人、白人、インド系、中国系と思われるアジア系、などの男性、女性に顔が変身していく。これは、モーフィングという技術で、実在の人間は、最初の男性と最後の黒人女性だけで、途中であらわれた様々な人種の男女はすべてコンピュータが作り出したものだ、ということに当時は驚いたものだ。たしかに、このモーフィングのシーンは、ひとの顔だけではなく、首や肩、胸の上部などが一緒に変化していく。おそらく、各人種の男女の典型的な人物の骨格などのデータをあらかじめ入力しておいて、コンピューターで映像を次々に変えていくのだろうと思う。しかし、たとえば中国系をおもわせるアジア系の女性の顔と肩、鎖骨などの骨格をみると、アジア系にしてはごっつすぎる印象があり、やっぱりデータが作り上げた架空の人物の不自然さを感じる。これは、自分が同じ東アジア系の人間だから気がついたことなのだと思う。ビデオ・クリップでは、ここで、この人物(最後の黒人女性)の撮影が終わって、スタッフがお疲れ様、という感じで終わるのだが、完全版では、ここから先に続きがある。撮影所を抜け出す黒豹がいて、この黒豹がNYのハーレムかサウス・ブロンクスを思い起こさせる雨の降る街かどの路地で、マイケルに変身する。そして、マイケルが息も尽かさぬ切れ味で、音楽がとまった画面で、体全身、手先、つま先、腰、頭、それこそ体全体のすみずみなでコントロールした踊りを披露する。そのマイケルが、路上にとまっていたクルマに乗っかり、次々に窓ガラスを割り始めるのだ。昔、このビデオを見た時は気がつかなかったのだが、マイケルが次々に割っていくクルマの窓ガラスには、ペインティングで文字が書かれていて、よく読むと、最初に割った窓からすには、「ハイル・ヒットラー」と書いてある。ナチスのかぎ十字のマークも見える。次にたたき割った窓ガラスには「Nigger Go Home」と書いてある。ニガーとは黒人に対する蔑称で、黒人よ、とっとと(アフリカに)帰れという差別用語である。次にたたき割ったガラスには「No More Wet Backs」と書いてある。Wet Backsとは、背中が濡れている人、すなわち、アメリカの国境沿いの川を渡ってきた(不法)移民のメキシコ人の蔑称である。これ以上、メキシコ野郎を入国させるな。メキシコ野郎なんかいらねえ、という意味だろう。ご存じのように、その当時からアメリカは、不法・合法を問わず、メキシコや中南米からの移民がいなければ社会・経済が立ちいかない国になっている。さらに、マイケルがハンマーのようなものを投げつけた建物の窓ガラスには「KKK」の三文字が。KKKとは、ご存じのように、白人至上主義者の団体で、白い頭巾をかぶり全身白装束となって、過去、なんども黒人を惨殺してきた集団である。しかも、現在でもこの集団が存在しているというのだから驚く。すなわち、マイケルが次々に叩き割ったガラスは、ユダヤ人の大量虐殺をおこなったナチス、アメリカの黒人差別やメキシコ人(ヒスパニック系といかえてもいい)差別白人至上主義者たちの有色人弾圧や殺戮などに対して、すべてNOをたたきつけたメッセージだったのだ。一聴して、楽しいPopソングで、ビデオを観れば、モーフィングをつかったあらゆる人種の融和を、エンターテイメントとして楽しく見せていた「Black and White」は、そのバックグランドに、とてもシリアスな問題意識、あらゆる人種差別にたいするNOの強いメッセージが隠されていたことになる。アメリカでは、おそらく、いらぬ人種間の対立意識をあおるのではないか、という意見が出て物議をかもしたのだとおもうが、アメリカの歴史、現在の社会の実態をみてみれば、そのメッセージをやわらかなオブラートに包んで、雰囲気としての「人種間の融和」を伝えるよりも、しごくまっとうな主張であって、どこに問題があるのか、と私は思ってしまう。さて、踊りまくって、あばれてガラスをたたき破りまくったマイケルは、また黒豹に変身してNYの路地を去って行って、ビデオは終わる。マイケル・ジャクソンのやわらかなメッセージ、Popソングと極めて質の高いエンターテイメント性の裏側には、憎悪とまではいかなくとも、アメリカ社会の不条理、世界の不条理についてのきわめて強い「反対の意」があったのだということは、知っておいたほうがいいかもしれない。いずれにしても、この「Black and White」の完全版ビデオ・クリップはマル必のビデオ、未観のひとには、ぜひ見てもらいたいと思う。この完全版が見られるのは、マイケル・ジャクソンの「ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリー」だ。マイケル・ジャクソン/ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリー(DVD) ◆20%OFF!★入荷しました!!(DVD)マイケル・ジャクソン/ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリービデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリー / マイケル・ジャクソンソニー・ミュージックダイレクト マイケル・ジャクソン/ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒスト...ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリー/マイケル・ジャクソン[DVD]ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリー【送料無料選択可!】ビデオ・グレイテスト・ヒッツ ~ ヒストリー / マイケル・ジャクソン10%OFF★マイケル・ジャクソン DVD【ビデオ・グレイテスト・ヒッツ ~ ヒストリー】【Aポイント+メール便送料無料】マイケル・ジャクソン Michael Jackson / ビデオ・グレイテス...{Black and White」以外でも、ロングバージョンがおさめられているものが多く「Bad」では、、夏休みかなにかで、白人ばかりの寄宿制の高校から中距離列車に乗ってNYのグランド・セントラル駅についたマイケルが、NYの地下鉄に乗り換えてスラム街の家に帰ってくるシーンではじまる。そこで、昔の仲間たちがワルぶってたかりやひったくりするのをやめさせようと、マイケルが本当のワル(Bad)とは、こういうもんなんだ、と有名なNYの地下鉄駅構内(実際にはLAのスタジオで本物そっくりに再現した)での群舞がはじまる。エディー・マーフィーがビデオ出演し、まるでエディの出演作、アフリカの某国王の王子がNYのクイーンズに行く映画「星の王子ニューヨークへ行く」の設定を彷彿させる「Remember The Time」などのほか、定番のスリラー(ロングバージョンではない)ビリー・ジーンBeat It「オフ・ザ・ウォール」からもっとR&B/ダンス色の濃いRock with YouDon't Stop Til You Get Enough(この辺の曲は、ディスコでよく踊っていた記憶がある。クラブではなくディスコで)が入っているDVDだ。マイケルの歌と映像を永遠に脳裏に焼き付けるためにも、もう二度と観られない、彼のパーフォーマンスを何度でも味わうためにも、一家に一枚、持っていてもいいDVDではないかと思う。マイケルの存在が永遠に僕たちのものになるためにも。。

2009年07月11日

コメント(3)

-

弾かれなかったサザンの曲

マイケルが亡くなってから、毎日、「スリラー」や「BAD」などマイケルの歌が頭の中でぐるぐる回っている。何かしていても、気がつくとマイケルの音楽と映像が頭に浮かんでくる。これを何とかする方法は、ぼくには3つしかない。(1)徹底的にマイケルの音楽を聴きまくる。これは、最初かなりやって、効果をあげていたが、ますますマイケルの音楽が聴きたくなって逆効果になってきた。(2)子供のころ、マイケル以前に自分が夢中になっていた音楽を聴きまくる。GenesisのBOX CDなどを聴いて、これもその音楽の中に没頭できてよかったが、いつまでも続くものでもない。(3)ウクレレを弾くこと。マイケル関連の音楽をウクレレで弾くことは、いつかチャレンジしてみたいが、まず、そうとうウクレレで表現するのは難しいだろう、ということと、今はその時期ではないと思った。そこで、毎年、都内某所でひらかれる、七夕ウクレレ・コンサートに出演しようと思って予約を入れていた。そこは、ちいさなお店なのだが、何年も前からお世話になっている場所。しかし、最近は気がついたら1年に1回ぐらいしかお店に行っていない状態。不義理な私である。さて、そのお店でウクレレを弾くときは、いつも何か自分の中で新しいことをやってみようと挑戦している。で、今回は、サザンのウクレレの楽譜を買ってきて、「いとしのエリー」を練習していた。ウクレレ・サザン・デラックス【送料無料】ウクレレ・サザン DX【タブ譜でサザンの名曲を弾こう! ◆ 送料無料 ◆】中央アート出版 ウクレレ・サザン DX★ウクレレ・サザン DX他に、「TSUNAMI」「真夏の果実」「希望の轍」などの曲も楽譜に載っていたが、なんとなくウクレレ用のアレンジが、メロディーを単音でおいかけていて、いわゆるウクレレならではの和音をあんまり活用していない気がして「いとしのエリー」を最初に練習することにした。簡単な楽譜なので、タブ譜さえ読めれば、誰でもひけると思うので、もうちょっと和音を入れようと思うのだけれども、残念ながら、コードやアレンジのことがあまりわからない僕には、単純にタブ譜どおりに練習した後、多少、手を加えたり、エンディングを少しかえたりするくらいしか出来なかった。それでも、「笑ってもっとベイビィーにむじゃきにon my mind、映ってもっとベイビィー、素敵にin your sight」のところの、ウクレレの和音がすごく綺麗に響くので、この曲を七夕コンサートで弾こうと決めた。また、もう1曲は、原点に戻って、ぼくがはじめて「ウクレレ・ピクニック」の大ステージで2000人近い観客の前で、ソロを弾いたスティービー・ワンダーの「Lately」を弾くことに決めていた。というのも、ここ2-3年ぐらいlow-Gで、難しいオオタさんの曲などを無謀にも練習していたら、high-Gで、暗譜していたはずのビートルズの曲や、「星に願いを」まで、弾けなくなっていた事実に愕然とし、記念すべき野外ステージ・デビュー曲の「Lately」を必死になって思い出してhigh-Gで練習し、当時のつたない(今でもかわらないのだが)オリジナル・エンディングまで、やっと元通り弾ける様になっていたからだ。「いとしのエリー」に、多少、不安が残ったが、途中の音色も響きも綺麗な和音のところが聴かせどころだと思い、準備していた。しかし、である。悪いことは重なるものだ。マイケルの死のショックを必死にぬぐいさり、ウクレレ演奏を楽しもうと思っていたぼくのからだは、昨年の12月からの休みない仕事や日常生活の結果、体調を崩してしまった。なくなく、病院の帰り、七夕ウクレレ・コンサートのマスターに電話して、当日に出演をキャンセルさせていただいた。全く失礼なことをしてしまったと思う。そんなことで、「いとしのエリー」はまだウクレレ・デューしていない。「Lately」の原点回帰も果たしていない。しかし、せっかく買った「ウクレレ・サザン」の楽譜。「TSUNAMI」「真夏の果実」「希望の轍」「忘れられたBig Wave」「ミス・ブランニュー・デイ」「素敵なバーディー」「Ya Ya~あの時代を忘れられない」などの曲を、少しずつマスターしていこうと思う。

2009年07月08日

コメント(4)

-

マイケル・ジャクソン追悼式!

LAのステープルズ・センターで行なわれたマイケル・ジャクソンの追悼式。地味でもなく、派手でもなく、マイケルのファミリーがリードするかたちでおこなわれたようだ。追悼式の様子、わかったところだけ紹介する。(1)追悼式の最初、スモーキー・ロビンソンがダイアナ・ロスやネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領のメッセージを読み上げたという。(2)その後、ゴスペル・コーラスの中、マイケルのひつぎが、ステージと客席の間に運び込まれた。金色のひつぎに、献花が沢山のったマイケルのひつぎ。ステージに登場するスターたちは、そのマイケルに語りかけるように、歌いかけるように、それぞれの思いを表現した。(3)最初のシンガーは、マライヤ・キャリー。ジャクソン5の時代の曲「I'll be there」を歌った。自分のライブではなく追悼式なので突然でてきたからだろうか。マライヤのからだは多少、ふっくらとしていて歌声もちょっと不安定だった気がしたが、それでも黒いドレスの胸元を大きくあけ、マライヤらしく、歌をマイケルに捧げているようだった。途中で、クレイ・ロレンツという男性歌手とのデュエットとなった。(4)次に歌ったのは、ライオネル・リッチー。80年代には、よくマイケルと比較された。マイケルvs. ライオネル・リッチーマイケル vs. プリンスマイケルvs. マドンナライオネル・リッチーは1985年の「We are the World」の共同ライターだから朋友といえば朋友。ライオネル・リッチーも、この10年くらいあんまりぱとしなかったが、この2~3年、復活の兆しを見せていて、最近も新しいアルバムを発表したばかりだ。ライオネル・リッチーは、「Jesus is Love」という曲を捧げた。(5)その次に歌ったのは、これまた現役最高のR&B/ソウル/ポップのシンガーでもあり作曲家でもある、スティービー・ワンダーだった。スティービーは「こんな日が来るとは思わなかった(年下のマイケルがこんなカタチで先に亡くなってしまうという状況)と言ってピアノを弾きながら歌ったのは「Never Dreamed You'd Leave in Summer」という曲。夏に去っていった女性のことを歌った歌だと思うが、スティービーは、歌詞を変えて、この夏に逝ってしまったマイケルに捧げる曲となった。順番はわからないのだが、黒人指導者の牧師や、モータウン・レコードの創始者、ベリー・ゴーディの「マイケルは最高のエンターテナーだった」というスピーチや、米NBA(バスケット)の最高の新旧スターのコービー・ブラントとマジック・ジョンソンもスピーチをした。マジック・ジョンソンはフライド・チキンのエピソードを交えて、マイケルの人柄について語った。(6)次は、本人自身もつい最近まで、身内の殺されて立ち直れないのではないかと思われていながら、みごと立ち直ったジェニファー・ハドソン(映画「ドリーム・ガールズ」で素晴らしい熱唱を聴かせてくれた)が「Will You Be There」を歌った。おっと、もっと前の段階で、マイケルの歴史、偉業をたたえるフィルムが流された。彼の「スリラー」や「BAD」のプロモーション・ビデオでのダンスの映像、ムーン・ウォークなどの映像はもとより、ジャクソン5時代の子供のころのマイケル、また。レーガン元大統領、クリントン元大統領、チャールズ皇太子との映像など、VIPとの映像や、エリザベス・テイラーとの映像、いろいろなライブ・コンサートでの映像、日本の子供たちと一緒に歌う姿や日本の観客の姿なども映された。しかし、ダンス色があったのは追悼式では、このフィルムだけで、あとは追悼にふさわしいからだろうか、マイケルのもうひとつの面、美しいバラード、メロディを表現した追悼者たちが多かった。(7)その後、ブルック・シールズが出てきて、マイケルと自分はお互い、小さな時からエンターテイメントの世界に出ていたので、そうした環境を過ごした子供同士にしかわからない悩みや感情を共有し、よき友だちとして、心と心がつながっていたことを話した。(8)ジャクソン・ファミリーの代表として、ジャーメイン・ジャクソンは、マイケルが好きだった「SMILE」を歌った。(9)マイケルゆかりのベテラン・シンガーたちばかりではなく、今のR&B/ソウル界を代表(したかどうかはわからないが)で、アッシャーが「Gone Too Soon」を歌った。(10)また、イギリスのオーディション番組『Britain's Got Talent』で、マイケルのように歌えるということで有名になった少年、シャヒーン・ジャファゴーリが歌った。彼は、マイケルの復活ロンドン公演でも出場予定だった少年だ。このほか、ロンドン公演でマイケルと一緒にステージにあがるはずだったミュージシャンやダンサーが追悼式にいっぱい参加していたような気がする。(11)これまた、どこで演奏したか順番はわからないが、ギタリストのジョン・メイヤーが「Human Nature」をえんそうした。そして、追悼式は終盤に向かっっていく。(12)ミュージシャン総出で観客と一緒になって「We are the World」を大合唱した。(13)これで、最後かと思いきや、マイケルが1991年の時点ですでに傷ついた地球を癒そう、お互いに争う人間たちに目覚めてもらおうと創った「Heal The World」を、これもステージ、客席一体となって大合唱した。「Heal the World」が入ったアルバム「デンジャラス」★限定盤・紙ジャケット■マイケル・ジャクソン CD【デンジャラス】09/7/8発売マイケル・ジャクソン/デンジャラス(紙ジャケット仕様)【送料無料選択可!】デンジャラス [完全限定生産] / マイケル・ジャクソン税込\2000以上のご購入で全国送料無料!!※代引き手数料を除くデンジャラス(紙ジャケット仕様)...※7月下旬入荷予定分(CD)マイケル・ジャクソン/デンジャラス【紙ジャケット/完全生産限定盤】【Aポイント+メール便送料無料】 マイケル・ジャクソン / デンジャラス 【完全生産限定盤】(日...終わりの言葉は、まず、マイケルのもう一人の兄、マーロン・ジャクソンがしゃべった。「ただ、わたしたちはマイケルを愛しています」と。そして、はじめてメディアやパパラッチの目をさけて顔を隠してきたマイケルの長女、パリス・ジャクソンが短く挨拶した。「Ever since I was born, Daddy has been the best father, you could ever imagine. And I just wanted to say I love him..... so much」(わたしが生まれて以来、今まで、マイケルは、ひとが想像できる以上の最高の父親であった。そして、わたしはそんな父を、とっても愛している)追悼式の最後に、観客も、パブリック・ビューで見ていたNew York, 香港、ロシア、レバノン。。。世界中のあらゆるところで、幼いパリスの言葉に涙したに違いない。1万8000人の観客の前で、生まれてはじめてスピーチをするパリス・ジャクソンを後ろから見守り、最後は抱きしめていたジャネット・ジャクソンとラトーヤ・ジャクソン。サングラスをかけたままの彼女たちの姿が印象的だった。マイケル・ジャクソンは、いろんなゴシップや疑惑に悩まされていたが、歌手として、エンタテナーとして最高の偉業を成し遂げただけではなく、いやむしろそんなことには関係なく、3人の子供たちをとっても大切に育て、愛したひとりの父親であったことを、あらためて思い出させてくれた。そのことが、一番伝わってきた2時間ばかりの追悼式だった。今後、別の形で、マイケル・ジャクソン追悼コンサートなどが行なわれるかもしれないが(それも期待しているが)追悼式として、長くも短くもなく、ジャクソン・ファミリーを中心に、マイケルの偉業を称えるとともに、の人となりを伝えてくれた、とてもこころ温まる追悼式だったと思う。マイケルよ永遠に♪

2009年07月07日

コメント(0)

-

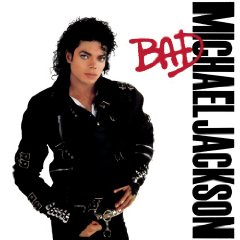

マイケル・ジャクソン「Bad」