12 童謡は哀しいの?

童謡 。

幼い頃 は、 無心 に。

青年期 は、 あぁ泥臭(どろくさ)っ!

そうして。

30代半ば を 過ぎる と。

妙に懐かしさ を 感じたりして 。

♪通りゃんせ 通りゃんせ

ここはどこの 細通じゃ

天神さまの 細道じゃ

ちっと通して 下しゃんせ

御用のないもの 通しゃせぬ

この子の七つの お祝いに

お札を納めに まいります

行きはよいよい 帰りはこわい

こわいながらも

通りゃんせ 通りゃんせ・・・♪

幼い頃 には。

何時からか意味も判らず に 遊んでた 。

でも。

捕(つか)まるのが嫌だから 。

♪行きはよいよい 帰りはこわい こわいながらも 通りゃんせ 通りゃんせ・・♪

って 謡っても 。

何の違和感(いわかん)もなかった 。

でも 或る日 。

不図(ふと)口ずさんでる と。

あれっ?

って・・ 気がした 。

歌詞の始まり は 二人の掛け合い で進む。

「母子」 か 「母親だけ」 かは ・・分からない が。

お札 を 納めるほど、馴染み深い「神社」なのに 。

「ここはどこの 細通じゃ」

って 聞き 、

「天神さまの 細道じゃ」

って 教えて貰ってる 。

のは ・・何故?

そーして。

「この子の七つの お祝いに お札を納めに まいります」

って。

「お札」 って 神社で貰うんじゃないの?

何故に、「お祝い」に「神社」に納めに行くの?

ネットで調べてみた 。

江戸時代に作られた らしい コノ唄 を、 「民俗学的見地」 から見ると。

「七つのお祝いに お札を納めに参ります」 との 一節 は。

古来 から、 7歳(数え年) は 男女の別が備わり社会の仲間入りをする年齢 、とみなすのが 全国共通の習慣 である。

乳幼児死亡率の高い昔 は、 無事な成長を願う儀式 が必要とされた。

そのなかで 比較的多い のは、

「赤ちゃんが生まれた直後 、 紙 を 人型に切って神棚へ祀り 、 7歳までの守り神 とする。

7歳の宮参り になると、 それ を 氏神 へ お返し して、 社会の仲間入りをする 」

という パターン である。

つまり。

7歳まで無事に育った子供 は、 庇護してくれた「守り神」 を 「お返しする通過儀礼」 を 経て 、 社会の一員 として 認められる ようになり、

同時 にそれは、 今まであった神佑を断ち 、 神霊の庇護なし に 生きていかねばならないこと を意味する。

ゆえに。

「行きはよいよい、帰りは怖い」 のである。

って ・・「実(まこと)しやか」 に 書いてあった 。

だったら。

コノ唄 は、 「母子連れ」じゃなきゃおかしいコトになる 。

お札を納めた後 に、 「行きはよいよい、帰りは怖い」って「7歳のガキ」が必要だろ?

「母親」だけ なら。

遠の昔 から 「神霊の庇護なしに生きて」るしっ!

でも。

7歳のガキ連れた女の人 を 見たら 。

「御用のないもの 通しゃせぬ」

って ・・何で聞くの?

「7歳の宮参り」に決まってるじゃないかっ 。

・・想像付くでしょ。普通ならっ!

うん ・・ 良く判らない 。

そこで。

舞台 になったらしい 「三芳野神社(みよしのじんじゃ)」 ってのを調べてみた。

(「神社」の解説なんか面倒なんで、「余程ヒマ」じゃなきゃ飛ばしてくれっ!)

『三芳野神社(みよしのじんじゃ) 』

『祭神』:素盞男尊、奇稲田姫命、菅原道真、誉田別 尊(ほんだわけのみこと)

『社格』:県社

『コメント』

現存する社殿 は、 寛永元年(1624年)川越城主酒井忠勝 が 3代将軍徳川家光の命を受けて造営したもの で、鈴木近江守長次によって再興された。

翌寛永2年には、 天海大僧正を導師として遷宮式 が行われた。

これ以後、喜多院、仙波東照宮とともに江戸幕府の直営社 となった。

童歌「とおりゃんせ」 は当社の参道が舞台といわれる。

当社 は 川越城築城により天神曲輪に位置することになり「お城の天神さま」 と呼ばれた。 城内にある ことから 一般の参詣ができなくなった のだが、 信仰が篤いことから時間を区切って参詣することが認められた 。

しかし、この天神さまにお参りするには川越城の南大手門より入り、田郭門を通り、富士見櫓を左手に見、さらに天神門をくぐり、東に向かう小道を進み、三芳野神社に直進する道をとおってお参りしなければならなかった。

また、 一般の参詣客に紛れて密偵が城内に入り込むこと を さける ため、 帰りの参詣客 は 警護の者 によって 厳しく調べられた 。

そのこと から 「行きはよいよい、帰りは怖い……」 と唄われるようになり、 それが伝わっていったもの と思われる。

「ふ~ん」 って 納得しかけたの・・だが 。

ゲェッ ・・ 『祭神』 って 「天神さん」だけじゃない 。

なんか。

「天神」菅原道真公も含めて 、

み~んな「天皇家」に「怨(うら)み持ってる人」ばっかだ・・し 。

それに。

「天海大僧正を導師として遷宮式」までした『神社』 が。

「県社」 なのは ・・何故?

『神社の社格』 は、 『官社』の「官国幣社」に始まり・・・ 。

「県社」 なんて。

『官社』とすら認められなかった『民社』 である。

その「社格」 は。

「盆踊り」 なんかする 「氏神(うじかみ)さん」 の 「すこおしだけ」上 。

なんで「県社」なんてチンケなモン を。

「江戸幕府の直営社(3社)」 なんて、 「スゴイもん」にしたんだ?

・・童謡「通りゃんせ」より・・謎が深い 。

「また、一般の参詣客に紛れて密偵が城内に入り込むことをさけるため、帰りの参詣客は警護の者によって厳しく調べられた。」

てのも ・・良く判らない 。

「密偵」なら「入られる」方 が ・・問題じゃないのか?

それを。

・・何故「帰る時」まで待つ?

判ったようで・・全く判らない 。

今朝の新聞 に。

「サッちゃん」の作詞家、故「坂田寛夫」氏 についての 記事 があった。

童謡「サッちゃん」 には、 「シャボン玉」 と 同じ悲哀 を 感じていた 。

♪シャボンだま きえた とばずに きえた

うまれて すぐに こわれて きえた

かぜ かぜ ふくな シャボンだま とばそ♪

「野口雨情」 が、 「生まれて直ぐに亡くなった彼の子供」の 。

「哀しい想い」 を 詞(うた)に綴(つづ)った ・・のは 有名である 。

だから。

♪サッちゃんはね バナナがだいすき ほんとだよ 。

だけどちっちゃいから バナナを半分しか食べられなの 。

かわいそうね サッちゃん 。

サッちゃんがね とおくへいっちゃうって ほんとかな

だけどちっちゃいから ぼくのことわすれてしまうだろ 。

さびしいな サッちゃん。♪

って の・・も 。

バナナが半分しか食べられないっ?・・病気・・か 。

遠くへ行くっ?・・逝(い)ってしまうの・・か 。

「幼いぼく」 に、 両親が、そう誤魔化した んだろう。

って ・・ズ~ッと思ってた 。

「坂田寛夫」氏 は。

「サッちゃんと云う子は居ました 。

幼稚園の一つ上で好ましい人でした 。

実際、何処かへ行ってしまったことを覚えています。」

って 語っていた ・・と云う。

そうして。

「テレビなんかで、「サッちゃんを探せ」とか云う風な番組が流行っていて 、

迷惑になるし・・・。」

「サッちゃん」は生きていたんだっ!

長引く「うつ」の生活の中 で。

それが。

すこおし嬉しくて、今日の日記を書いたのである 。

それじゃ。

あの長っが~い「通りゃんせ」はっ?

ああ。

・・・前フリっ!

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

- 過去への思いと現在を生きる意義

- (2025-11-13 12:41:44)

-

-

-

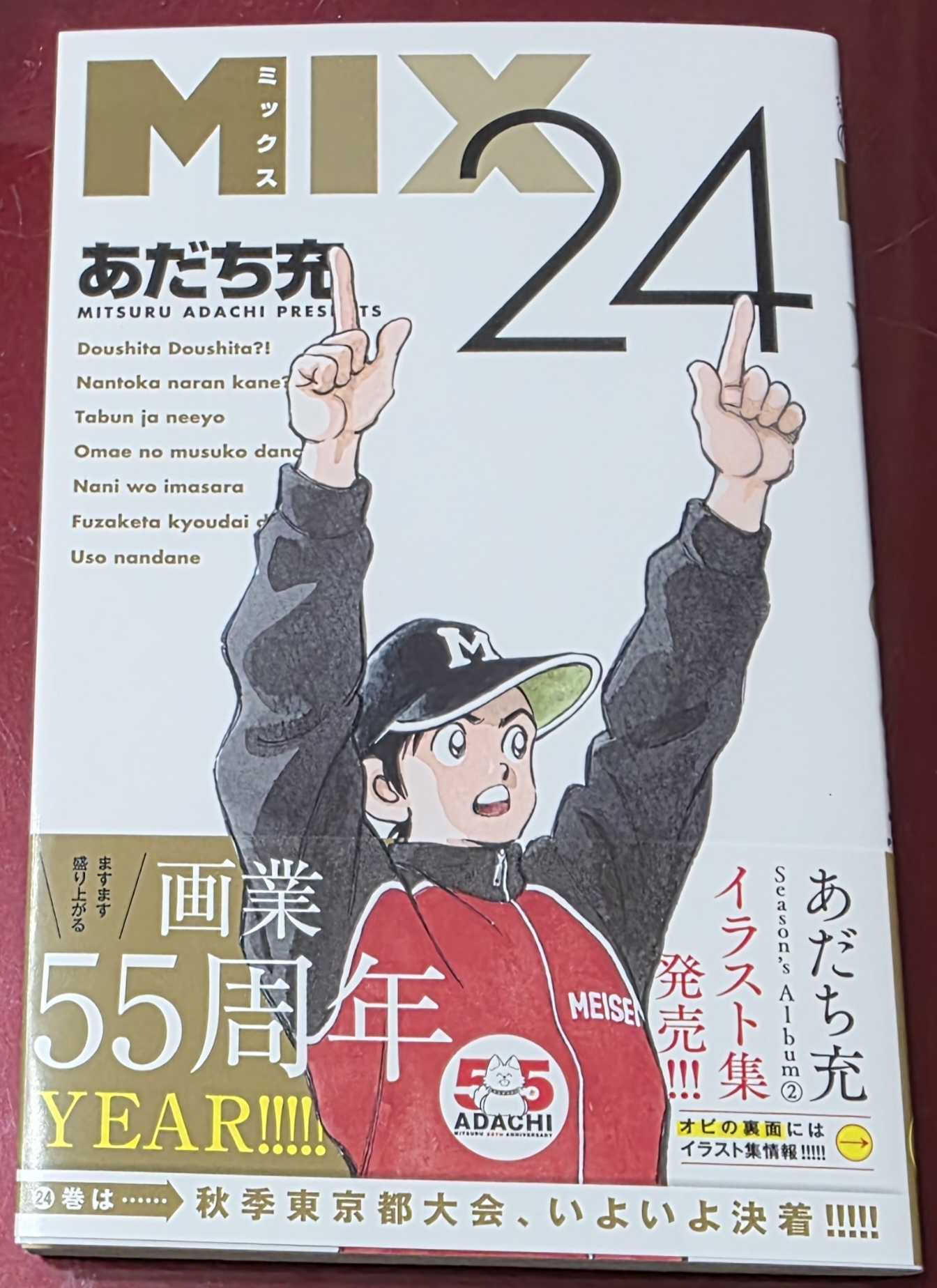

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- MIX 24巻

- (2025-11-13 21:21:41)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

© Rakuten Group, Inc.