全60件 (60件中 1-50件目)

-

新年あけましておめでとうございます

新年 あけましておめでとうございます今日から仕事始めの方も多いかと思いますが、Viewの仕事始めは明日、1/5からです。今年は色々と新しいことにも挑戦していきたいと思っています。今年が皆様にとって良い年になりますように…

2012年01月04日

コメント(0)

-

意外にしられてない?通級指導教室

久しぶりの更新です。まぁ、きっとこんな感じで時々の更新になっていきそうです…(--;)さて、今日は通級指導教室についてみなさんは通級指導教室ってご存知ですか?知っているっていう方も多いかもしれませんが、経験的に意外に詳しくは知られていないんじゃないかなぁとも思います。通級指導教室とは、平成5年に制度化された言語障害や視覚障害、聴覚障害を持つ子どもを対象とした教室で、通常のクラスので学習とは別に個別(あるいは小集団での)学習をする場です。通級指導教室は全ての学校にあるわけではなく、大抵の場合地域の数校に一つといったエリア制で設置されています。そこに在籍する生徒は、放課後や、一日の授業の内数時間などの割合で、在籍校から移動して通うことになります。何故この通級指導教室を取り上げたのかということですが、先ほども書いたように、意外にこのシステムが知られていないからです。特に、驚くことに学校の先生が知らないことが多いのです。というのも、実はこの通級指導教室平成18年の学校教育法施行規則の改正によって、対象児童がそれまでの児童に加え、自閉症や学習障害、ADHDのお子さんも通級の対象者となったのです。それを知らない先生が多い!通級指導教室といえば、言語障害のあるお子さんといったイメージがいまだ根強くあり、自校の支援システムではフォローしきれない発達障がいの子どもたちの支援について、通級指導教室の利用を一つの選択肢として考えられない先生が本当に多いように思います。知らないから。ですので、自校の支援もままならず、子どもは困ったまま…といった状態も少なくありません。先生方が知っておかなければいけないことは言わずもがなですが、利用する我々も情報をしっかり持って、必要とあらばこちらから先生に尋ねられる位にはなっておかなければいけないと思います。子どもが困ったままという状況を少しでも改善できるように、利用できそうなシステムはなんでも利用するといった姿勢も大切なんじゃないかなぁと思います。もしこれを読んでいる方で、学校の支援がうまく行っていない方は地域の通級指導教室の利用も一つの選択肢として考えられてはいかがでしょう?地域のどの学校に通級指導教室があるかは、インターネットなどでも簡単に検索することができます。子どもたちの支援環境が少しでも良くなればいいなぁと思います。通級指導教室の詳細→http://www.nise.go.jp/portal/elearn/jyoucyo-tsukyu.html大阪府の通級指導教室の設置状況

2011年12月14日

コメント(0)

-

不登校再考

最近はViewの仕事でもそうですが、私の行っている母子施設でも不登校の問題について考える機会が多かったので今回は不登校について、自分の中での整理もかねて書いてみたいと思います。しかし、不登校というと本当に色々と幅の広いものなので今回はその親(保護者)という視点から書いてみようと思います。そもそもみなさん、不登校って何をもって不登校というかご存知ですか?と言われれば、もちろん「学校に行かないこと」となるのですが、文部科学省の定義によれば、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあること(ただし、病気や経済的理由によるものを除く)をいう。」となっています。そして、これらの理由で欠席した日数が年間30日以上の生徒が不登校児童とみなされるようです。年間30日以上というと、平均したら週に1度休む位のペースです。どうでしょう、週に1度のペース多いと感じますか?少ないと感じますか?話はそれましたが、不登校というのは定義にあるように“学校に行きたくてもいけない状況にあること”、という状況を指した言葉です。では、我々のような不登校児童を支援する側、あるいはその保護者が不登校問題を解決しようとした場合、子どもが学校にいけるようになれば、不登校の問題が解決したと考えて良いのでしょうか?こういった視点を持って考えることで、不登校である子どもを、今その状態で学校に行かせることは問題の解決になるのかどうか…それを考えるポイントになるように思います。さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回は親の視点からということで一般的な不登校の親の気持ちや子どもとの関わりについてまとめてみたいと思います。(※あくまでも一般的にです)不登校の要因が色々であるのと同じように、それを受けて親がどう感じるかも色々ですので、ひとまとめには言えませんが、大体の親(保護者)は子どもに学校に行ってもらいたいと思うと思います。ですので、不登校が始まった初期段階では、多くの親は子の事を“心配する気持ち”と同時に、早く学校にいけるようになってもらいたいという“焦り”や“苛立ち”、子どもの気持ちが分からないという“戸惑い”が多いように思います。また、中には自分の育て方のせいで不登校にしてしまったといった“自責の念”を感じる人もいます。(初期)初期段階から少し時間が経つと、子の状況や気持ちを受け止めなければいけないという気持ちと、早く登校させたいという“葛藤”や、もう無理なんじゃないかといった“諦め”に近い気持ちも出てくるようです。(中期)そう言った親としての葛藤を乗り越えて、うまくいけば最終的に子どものことを受け止めることができるようになり、子どもへの理解が深まったり、親子の関係性が変わったりします。(後期)ここでは、親の気持ちの動きについてほんの一部に触れてみましたが、多かれ少なかれ、不登校という問題を通じて親子の関係は変化してゆきます。このように、私は不登校という問題は、子自身の問題だけでなく、その親や周囲の人間の在り様を問いなおされるといった側面もあり、親と子の関係を再構築するような家族システム的な側面があると思っています。とはいえ、不登校児を抱える親のストレスは多大です。冷静に自分のことや親子関係を見直して…と思える人は少ないんじゃないかと思います。ですので、不登校を支援する側の我々は子だけでなく、その親(保護者)の気持ちにもしっかり目を向け、共に子を支えていくという姿勢が必要なんじゃないかと思います。まとめているつもりがなんだかまとまったのか分からない感じですが、自分としてはやるべきことが再認識できたのでよしとします(^-^;)

2011年10月26日

コメント(0)

-

発達障害を理解すること その2

ブログ再開です!(--;)今年の夏休みは本当に忙しく、ブログ更新できませんでした。途中で諦めている自分もいたりして…しかし、忙しくさせて頂けるのは本当に有難いことだとつくづく感じています。夏休みが終わってやっと少し時間ができてきましたのでそろそろ書かないとと思っている矢先に、このブログを見てくれている仲間からも「まだ更新しないの?」と叱咤激励されたりしたので、また頑張って更新していこうと思います!さて、今日は以前にも書いた「発達障害を理解する」ということについてまた触れてみたいと思います。これを書こうと思ったのはあるホームページに出会ったからです。私はこのブログでも折に触れて発達障害を理解することについて書いてきましたが、本当の意味で発達障害を理解するとはどういうことか、そんなことを改めて感じさせてもらえるホームページでした。発達障害を理解するということで一番大切なことはなんでしょうか?障害の特性や特徴を理解すること…もちろんそれも大事だと思います。対応方法や支援方法を理解すること?…それも大事ですよね。でもそれだけでは本当に理解しているとは言えない、と私は思います。私たちはともすれば発達障害の特性や対応方法を理解しただけで何か分かった気持ちになってしまいがちです。でも、それだけで終わっては本当の意味で発達障害の人の困り感を理解することはできません。本当の意味で理解するには、その障害があることで本人がどのように困り、どう感じているのかそれを理解し、共感し、その気持ちに寄り添うことが大切なのではないでしょうか?その障害で本人がどのように困っているかは人によって違います。特性や対応方法などはある程度本などを読めば理解できますが、困り感や心は人によって違うので、例え本に載っていたとしても全員に当てはまることではありません。なので、周囲の人間は、簡単にLDだから、とかADHDだからなどと考えるのではなく、この状況にあるこの人は、どんなことに困り、どんな気持ちでいるのだろう、どう感じているのだろうと常に考えなくてはいけないと思います。当たり前のようなことですが、これがとても難しく、ついつい自分たちの物差しで当てはめてしまうのが人間です。障害があるから、特性があるからでとどまらず、だからこの人の困り感はこうなじゃないかと思いを巡らす…そんなことが本当に大切なのだと思います。前置きが長くなってしまいましたが、そのホームページを紹介します。私はこのホームページを読んでいて涙が出そうになりました。是非、色々な人に見てほしいと感じました。「成人 ディスレクシア toraの独り言」たくさんの人に知ってもらいと思います。よければまた感想聞かせてください!

2011年09月07日

コメント(0)

-

体温調節

梅雨かと思えば、最近やたらと暑い日が続いていますね~TVでは、節電や熱中症など夏に向けての内容が多く流れていますが皆様は体調を崩されていませんか?ただでさえ暑さで体調を崩さないように保つのは難しい季節ですが、発達障害のお子さんにとってはさらに厳しい季節ではないかと思います。というのも、発達障害のお子さんの中には体温調節が難しいお子さんが多いように感じられるからです。“感じられる”というのは、医学的には発達障害と体温調節の異常は証明されていないからです。しかし、実際そういったお子さんは多いようで、私もよく出会います。自閉症で有名なニキリンコさんも体温調節が苦手だと言っておられたように思います。ほかにも、医学的には証明されていないですが、発達障害とアレルギーや喘息などをもったお子さんも多くいるように思います。社会面や認知面など、色々な苦手さを持っている発達障害のお子さんたちですが、こういった生理面についての理解も進めることで、子どもたちがより生きやすい環境を整えることができるのではないでしょうか?TVの熱中症対策を見ていて、ふと思いついて書いてしまいました(^^;月刊誌のような更新頻度になっていますが…なんとか月に1回は投稿したいです…

2011年06月30日

コメント(2)

-

心身一如

久しぶりのUPですこの切り出しでブログを書くのは一体何回目だろう…^^;ブログの投稿率をあげようと年始に心に決めたわけですが、今はせめて月に一回は投稿しよう!と自分の力と現状にアジャストした目標に変更されていることに今気づきました(笑)さて、久しぶりの投稿なわけですが、ゴールデンウィークが終わり気が抜けていたからではなく、ゴールデンウィーク前後で色々とバタバタしていたのもあって投稿が久しぶりになってしまいました。というのも、不登校や発達障害のお子さんの学習支援、Viewの仕事で新たな取り組みを始めよう動いているからです。以前、ブログに学習支援を通じて、その子のやる気や、自信を支えることを目的としていると書いたと思うのですが、それは学習支援を、気持ち=心を援助する方法の一つとして捉えているということです。ただ、これだけで十分な支援ができているかというと、そういうわけではありません。というのも、これも以前ブログに書いたのですが、とりわけ発達障害の子どもの中には、学習だけでなく運動が苦手だったり手先が不器用な子どもが相当な割合でいて、そういった面への支援も必要であると感じているからです。とある研究では、発達障害の子どもの半分強に、運動に対する特別な配慮の必要性があるという結果も出ています。心身一如(しんしんいちにょ)=心と身体はひとつであるという観点から考えても、心だけ、身体だけでなくその両方からアプローチすることでより良い支援になると考えられます。前置きが長くなりましたが、そういった思いからこの度Viewでは柔道整復師の先生とコラボレーションして、運動が苦手だったり、姿勢の保持が苦手だったりというようなお子さんに対して支援していこうということになりました!姿勢の悪さは、学習等への集中力の低下にもつながるので、これらへのアプローチは学習支援への相乗効果が期待されます。また、運動への苦手意識が少しでも少なくなると肯定的な自己評価へと一歩近づくと期待されます。その他にも社会性やコミュニケーションの問題等へのアプローチなど、色々と課題はありますが、包括的な支援を目指して頑張っていきたいと思っています。今回の取り組みはその第一歩となるんじゃないかと思っています。

2011年05月19日

コメント(2)

-

GWを控えて

4月ももうすぐ終わりが近づいてきましたね~。進学・進級など色々と環境の変化がある時期ですが、その変化にあわただしく過ごしてきた子どもたちや、保護者の方たちも少しほっと落ち着くころかもしれません。しかし、ほっと落ち着くのなら良いのですが、環境の変化に頑張って合わせようとしてきた子どもたちには、そろそろ疲れて息切れしてしまう時期でもあります。そんな時に来るのがGW(ゴールデンウィーク)。頑張ってきた子どもたちには、保ってきた緊張が緩んで、GWが明けてからもう一度気を引き締めてというのが難しい場合があります。以前不登校が起こりやすいタイミングでGWや長期休み明けと書きましたが、子どもたちを見守る大人たちは少し意識して様子を見てあげてほしい時期です。子どもが3日続けて休んでしまったらすぐにでも学校と連携をとり、子どもを支援できる準備が必要です。3日続けての休みや、週に1回の休みなどは長期不登校のシグナルです。不登校の支援となると、“ゆっくり見守って”とか“焦らずじっくり”という言葉をよく聞きます。しかし、私は早期対応が大事だというスタンスをとっています。実際に、不登校を経験した子どもたちから話を聞くと「あの時お母さんが見守ってくれたからよかった。」という言葉も良く聞かれます。もちろん、見守る姿勢、受け止める姿勢は大変大切ですが、まだ不登校が始まってすぐ、あるいはまだこれからという場合は、早期に対応して子どもが登校しやすい環境を整えてあげることが大切だと思います。ただし、環境を整えるだけでなく、子どもが行きにくい理由を子どもと話がしできるような関係を日ごろから作っておくことの方が大切です。日ごろからどのくらい子どもと話ができているか、子どものちょっとした様子の変化をキャッチできるか、そういったことが子どもの不登校を長期化させないためのキーワードのように思います。

2011年04月20日

コメント(0)

-

自閉症と脳の神経機能低下

久しぶりのUPです。大震災が起こり、何かこのブログで書こうとも思ったのですが、どんなお見舞いの言葉も、頑張れ~!という激励の言葉も何か軽いものになってしまいそうで書けませんでした。一週間で赤十字社への義援金が200億円を超えたそうです。外国などからの援助を合わせると相当なものになるのでしょう。被災地の皆さんのひたむきで、秩序ある姿勢に同じ日本人として誇らしく思います。未だにどんな言葉がよいのか分からないし、どんな言葉もあまりしっくりこないのですが、今回起こったことがただ災厄、被害として終わらないようにしなければとは思います。さて、今回は自閉症と脳の関係について。以前からこのテーマは何度となく取り上げてきたのですが、最近また新しい研究結果が出たようなのです。御存じの方も多いかと思いますがご紹介しておきますね。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 自閉症の人は他人の顔を認識する脳の部位で神経機能が低下し、「視線を合わせない」という症状や「相手の気持ちを読めない」という社会性の障害が起きることを突き止めたと、浜松医大の鈴木勝昭准教授らが7日付米専門誌に発表した。研究チームの辻井正次中京大教授は「自閉症には親の育て方が悪いなどの間違った見方があり、差別や偏見をもたらしてきた。自閉症が脳の中の障害と関係していることを明らかにする研究結果であり、自閉症の人に対する理解を広げ、支援につながる」としている。研究チームは、脳全体の活動を調節する「アセチルコリン神経」と、他人の顔を認識する「紡錘状回」という脳の部位の関係に注目。陽電子放射断層撮影(PET)で、18~28歳の20人の自閉症の人のアセチルコリン神経の働きを調べた。その結果、健康な人に比べ、紡錘状回での活動が約35%低下していることが判明。機能低下の程度が進むほど、「相手の気持ちが読めない」という症状が強くなることも分かった。自閉症は神経発達障害で、相手と視線を合わせないという症状のために、相手の気持ちが読めなかったりする症状が出ると考えられていたが、どのようにして起きるかは不明だった。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~先日色々なところで報道されたものです。以前、自閉症とセロトニン、オキシトシンとの関係をブログに書いたことがありますが、今回は「アセチルコリン神経」と「紡錘状回」との関係についての研究結果のようです。これらの研究結果が自閉症支援にどのような貢献をするのか、まだそれは未知数ですが、原因が少しずつでも判明すればより精度の高い支援につながると思います。

2011年03月22日

コメント(2)

-

自閉症の僕が飛び跳ねる理由

いや~、随分久しぶりのUPです(^^;年始に今年は掲載率をあげるぞ!と意気込んでいたものの…すでにこんな状態…あはは^^;のんびりいこ~…一番頭を悩ませていた事務的な処理が終わったので気分はすっきり頑張っていきたいと思います!今日は久しぶりに本のご紹介。みなさんは記事の題名でも書いた「自閉症の僕が飛び跳ねる理由」という本を御存じですか?↓↓↓【送料無料】自閉症の僕が跳びはねる理由価格:1,680円(税込、送料別)この本は、著者であり、自閉症の東田 直樹さんが書いた本なのですが、Q&A形式で東田さんが自閉症児の様々な行動について説明されています。・なぜ飛び跳ねるのか・なぜパニックになるのか・なぜいつも同じことを尋ねるのか etc驚くべきは東田さんは会話がままならない位の自閉症の方なのですが、この本の中の文章では実に豊かな内面世界を表現されています。しかも中学生の時の著書というのだから圧巻です…私とは比べようもない文章力に表現力…感服です。東田さんは本の中で、伝えたいのに伝わらない辛さを述べられていますが、多くの自閉症を持った人達が同じような辛さや苦しみを感じているのではないでしょうか。やりたくないのに勝手に動いてしまう体、意思とは関係なく出てくる言葉…伝えたい気持ちは自分の言葉でうまく伝えられない…苦しいけどそれをうまく表現できない…分かってほしいけど分かってもらえない…しかし、東田さんは決して悲観ばかりしているわけではないのです。こうして本で自分たち自閉症の人たちのことを説明し、理解してもらえるように努力されています。そして、理解してもらえたなら希望を持てる、希望が持てたらどんなに苦しくとも悲しくとも頑張れると述べています。われわれは簡単に発達障害を理解するなどという言葉を使いますが、このことが当人たちにとってどれほど重要で大切なことか改めて感じさせられる本です。もちろん、この本で書かれていることは東田さんの感じることだったり御自身のことなので、すべての自閉症の方に当てはまることではないと思います。しかし、我々が自閉症の人を理解する上でとても大切なものを投げかけられていることは間違いないと思います。

2011年02月24日

コメント(2)

-

WISC4とWISC3の変更点

先ほど同じ内容の記事を書いていたのですが、操作間違いで消してしまい…少し意気消沈気味ですが、頑張ります…(ーー;)去年より書こう書こうと思って書けなかった内容ですが、去年の12月に日本で初めて(らしい)WISC4の講習会に行ってきました。内容はずばり「WISC4は3とどう変わったか」講師はWISC日本語版の出版に携わっている上野先生と販売元の日本文化科学社の方でした。発売が1/6ですでに発売されているのもあってか、日本文化科学社のHPにも詳しい内容が載っているのでここでは簡単に。(さっきは詳しく書こうとしてたのですが…泣)講習会を受けた印象では、マイナーチェンジというよりはフルモデルチェンジでした。何といってもWISC3の売りであった動作性IQと言語性IQが廃止されたことです。以前にも書きましたが動作性IQと言語性IQとの差から一度の検査でLDとか色々と診断を下す医者がいるのですが、この辺りをしっかり考えてもらいたいですね。上野先生も言っていましたが、子どもの調子や検査者など色々な要因で相当にばらつきのある検査なので、一度の検査でどうこういうのはおかしいのです。そもそも診断基準に発達検査の結果がどうだからというのはないのですし…話はそれましたが、WISC3では13個の下位尺度からできていたのですが、そのうち10尺度が継承され新たに5尺度が採用されました。詳しい内容はこちらWISC4では15尺度と検査数自体は増えているのですが、実際に検査で使うのは10尺度で、検査を受ける子どもにとっては負担が軽くなったように思います。WISC3の結果とWISC4の結果についての比較ですが、それはまだこれからということで、最後の質問の時間にもでたのですが結果としてはWISC4の結果を重視してほしいということでした。(そりゃ、そう言うにきまってるんですが…)どうせこれから検査を受けるならWISC4をお勧めしますが、まだまだ普及するのはこれからだと思いますし、WISC4を受けられたとしてもまだまだWISC4に熟達している検査者は少ないはずなのでそのあたりもこれからという感じですね…WISC3とは検査する側にとっても細かい変更点が色々あるので戸惑うことも多そうですが、勉強しなきゃ^^;

2011年01月13日

コメント(4)

-

新年明けましておめでとうございます

皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたいます。今年もより一層頑張っていきたいと思います!Viewの仕事初めは明日からですが、明日の準備などもあるので実質今日からから仕事初めです^^皆様はどんなお正月をお迎えですか?

2011年01月04日

コメント(0)

-

大晦日

2010年ももう少しで終わりですね~今年の大晦日は各地で雪が降って天気も大荒れみたいです^^;まぁ、冬に雪があるのは風情があっていいですが…今年は途中からブログの更新頻度が激減してしまいましたが、来年はもう少し更新できたらいいなぁ~と思っています。この12月にWISC4の講習会に行ってきました。内容はWISC3とWISC4の変更点についてです。また詳しくは来年にお伝えしようと思います。(公表できる範囲で)では、2011年が皆様にとって良い年になりますように…

2010年12月31日

コメント(2)

-

美点凝視

“美点凝視”久しぶりにこの言葉を思い出す出来事がありました。この言葉は、大学時代のゼミの先生の研究室に色紙に書いて飾られてあった言葉です。ゼミの先生は、「教育で一番大事なことだ。」と言っていました。(いかんせん昔のことでうろ覚えですが…ゼミの先生も他の先生から頂いた言葉なのだそうですが、何という先生かはすっかり忘れてしまいました ーー;)当時は「ふ~ん。」くらいでそんなに深くも考えなかったのですが、私がこの仕事をするようになり、そして子の親となってこの「美点凝視」がいかに大切なことか、そしていかに難しいことかをよく感じます。美点凝視とは、まさに美点、良い点、長所、才能などその子の中の輝いているところを“凝視”するかのごとく見て、育てることなのだと私は解釈しています。ほめて育てる・ほめて伸ばすともいいかえることができるとは思うのですが、美点凝視はまさにその究極だともいえるかもしれません。なんせ凝視ですから…子どもを育てる親だけでなく、子の教育や成長にかかわるすべての人にこのことは求められると思うのですが、先ほども書いたのですがこれが本当に難しい…人はとかく悪いところに目が行ってしまうもので、良いところより悪いところが目立ってしまいます…残念ながら学校の多くの先生も良いところより悪いところに目が行きやすいと思います。学校から連絡あるときって大抵は“良くない知らせ”ですよね^^;「今日はこんなにすごかったんです!」ってわざわざ知らせてくれる先生はあまりいないですよね…まぁ先生も忙しいでしょうし、親にしてもそんな知らせを連絡されてもって思うかもしれませんが(^^;)しかし、実際に本人や保護者が悪点凝視ともいえる対応に、傷ついていることもあることを教育者は知っておかなければいけません…みなさんは子どもの美点、しっかり見ることができていますか?子どもの良いところは?聞かれてすらすらいくつも出てきますか?今回はこの“美点凝視”を意識させられる出来事があったので、思うままに書き連ねてしまったのでいつも通りまとまりのない文でスミマセン(^^;

2010年12月16日

コメント(0)

-

発達障害を理解すること

随分久しぶりのUPです^^;私がしている学習支援とは違う、施設の仕事で施設職員と一緒に勉強会をしているのですが、次回の勉強会で発達障害について勉強会をしようということになりました。で、発達障害、特にADHDや広汎性発達障害の人について知ってもらうためになるべくイメージしやすい方法はなにかなぁと考えて、漫画の登場人物を使って説明しようかと考えています。プロフィールでも書いてあるのですが、元来漫画やゲームが好きだったのですがこんなところで活かされるとは思いませんでした^^;漫画やゲームの知識は、子供と接する上でも子供たちが話す内容などもある程度わかるし、結構役にたつんですよね。自分の知っている漫画だけでは知識が足りなかったのでネットで調べてみたのですが、結構出てくるもんですね。「発達障害 漫画」とか「発達障害 キャラクター」などで調べていると発達障害を持ってそうな漫画の登場人物をあげるスレなども出てきてびっくりです。学校の先生などでも時折見かけるのですが、発達障害であると考えることが、何か子供のことを「レッテルをはる」とか「偏見を持つ」などと否定的に感じる人がいらっしゃいます。これはたぶん、私が働いている施設でも同じことで中にはそんな風に感じている人もいるのだと思います。しかし、発達障害を本当の意味で理解するということは、レッテルをはるでもなく、偏見を持つでもなく、理解することでその子その子にあった対応を考えることができたり、支える側の心の余裕を生むことだと思うのです。子供が示す行動が理解できたら、いつもならイラっとしたり、なんで?って思うことにも理解ができれば少し気持ちに余裕を持つこともできますよね。これは発達障害の子を持つ家族でも同じことだと思いますが、家族よりも少し距離をおいて考えることのできる分、支える側の理解はとても大切だと思います。ただ、色々な研修会などで学ぶ機会は多いのですが、いざ自分の周りの子供達のことを考えると、なかなかイメージしずらいのではないかと思います。今回の勉強会で少しでもイメージしやすくなって日ごろの支援に活かされたらいいなぁ。

2010年11月01日

コメント(1)

-

発達検査(WISC3)について

今回は発達検査(WISC-3)について発達障害のお子さんをお持ちの方なら、もしかしたらお子さんの発達検査を一度は実施された方が多いのではないかと思います。しかし、お子さんがどのような検査(名前とか)を受けられたのかよくわからないという方も少なくないかもしれませんね。発達検査の種類はたくさんあるのですが、学童期のお子さんが受ける発達検査の代表格がWISC3ではないでしょうか。このWISC3詳しい内容は省きますが、大きな特徴としてお子さんの知能のバランスを3つのIQから測定することができるという検査です。それは、言葉を操る力を表す言語性IQ,目で見たものを理解したり操作する力を表す動作性IQ、両方のIQを総合して全体的な知能を表す全検査IQの3つです。その他にも4つの群指数といってより詳細に知能のバランスを見ることができるのものです。これまでこの検査の結果から様々な発達障害のお子さんの特徴をとらえたり、時には診断に役立てたりしていたわけですが、来年1月には新しいWISC4が発売されるそうです。WISC4の検査内容は詳しいことはまだわかりませんが、どうやらWISC3の動作性IQ、言語性IQが統計的・臨床的にも根拠に乏しいため廃止されるようです。その他にも、下位検査の内容が変更されたりといろいろと変更点があるようです。下位検査の内容も色々と信頼性が低いものも(組み合わせ等)あったようで、今更そんなことを言われてもって感じですね^^;実際、WISC3をとって出た結果と現状がリンクできないことなどは多々経験的にあったのですが、この変更によって問題も出てきそうです。というのも、たとえばLDの診断においてWISC3の結果で動作性と言語性の差から判断していたドクターは決して少なくないからです。アメリカなど外国ではすでにWISCの結果をLDの診断に使うことができないという論争が起きているのですが、後進国の日本ではまだまだWISCの結果からLDだというドクターはいらっしゃると思います。もちろん、WISC3がすべて使えないかと言うとそんなことはありませんし、得られた結果から有用な情報はたくさんあるのです。ただ、検査はあくまでも検査であってその子の全てを示すものではないし、それだけで簡単に何かを言いきることはできないものだという理解が大切なはずです。検査の結果だけに振り回されず、検査もひとつの情報として子どもを理解する手掛かり程度に思っておくべきですね。WISC4の全貌は来年になれば分かってくると思いますが、先んじてWISC3との違いについての講習会に参加してこようと思います^^

2010年10月04日

コメント(2)

-

ビジョントレーニング

気づけば1月超ぶりのUPです(^^;まだまだ暑い日が続きていますが体調は崩されていませんか?今日はビジョントレーニングについて。みなさんはビジョントレーニングという言葉を聞いたことはありますか?日本語でいえば視機能訓練になるのですが、視力矯正などのための訓練ではありません。ここ近年の発達系の研修会などでは、この視機能についての研修会が多くなってきました。というのも、以前、発達性運動協調障害について取り上げましたが、発達障害をもっているお子さんには、発達性運動協調障害とともにこの視機能に課題があるお子さんが多いのです。視機能って視力じゃなかったらなんなの?という方も多いかもしれませんね。視機能訓練で行うトレーニングは、視力のトレーニングではなく、目で文字や物を追いかける力、目的地点にパッと目を移して見る力など眼球運動のトレーニングです。(おおざっぱに言えば)この眼球運動に課題があれば、たとえば本読みで行とばしで読んでしまうことが多くなったり、漢字の形をとらえるのが難しく上手に書けなかったり、字のバランスが悪かったりと色々と学習面で困難が生じます。学習面だけではなく、運動面でもボールを取ったり、打ったりするのが難しくなったりと困難が生じやすいのです。こういった状態に思い当たる方は、一度お子さんの視機能について調べてみられてもいいかもしれませんね^^しっかり専門の人に調べてもらうとするならば視機能訓練士やオプトメトリストなどに診てもらうのがいいと思いますが、日本では有資格者は少ないそうです…家で簡単に調べてみようとするなら、指先やペン先などを子どもに見てもらい、顔の前20~30cmくらいの距離で指先やペン先を右から左、上から下またその逆を顔を動かさずに眼だけで追うという眼球運動をしてみます。これは目が物や字を追いかける運動の力を見る方法の一つで、うまく目が動かせなかったりすると本読みが苦手であったりする可能性があります。次に、同じくらいの距離で、両手で間を30cmあけて左と右の指先を左・右とパッパと顔を動かさず眼だけをとばして動かす運動をみます。これが苦手だと板書が苦手だったり、文字の書き取りが苦手だったりする可能性があります。かなり大雑把に紹介しましたが、普段のお子さんの様子で何らかの視機能に困難がありそうだと思ったら調べてみてもいいかもしれませんね。次回はそんな視機能の訓練について簡単に取り上げてみたいと思います。詳しく知りたい方は「視機能訓練」や「オプトメトリスト」「ビジョントレーニング」などで検索してもらえたらと思います。

2010年09月21日

コメント(0)

-

研修会に行ってきました!

お盆休みも昨日までで終わり、少し切り替えができ切れていない私ですが皆さんはいかがお過ごしですか?先週の土日に、私の持っている資格研修会があったので行ってきました。色々な講師の先生の発表を聞いてきました~^^特別新しいことはそんなに聞くことができなかったのですが、へぇ~って思ったのは脳について。というのも、昔は脳は20歳を境に脳細胞は死んでいくばっかりで、死んでしまった細胞は回復しないというのが定説だったのですが、最近の研究では部位によってはたらしく神経細胞が増えるところもあるということが分かったそうです。まだまだ発展途上な脳科学ですが、今後どのようにすれば神経細胞が新たに増えるのかなどが分かれば色々な応用が利きそうですね~(^^)あとは、京大の霊長類生物学者の先生がディスレクシアの子どものために開発したPCのひらがな学習ソフトについて発表が印象的でした。というのも、私もディスレクシアの生徒さんを何人か担当してひらがなや文字の習得を一緒に頑張っているのですが、その先生の学習ソフトの理論と私が行っている学習の理論がほぼ同じだったのです。(紹介されたのはたぶん一部だったので、その一部分とはほぼ同じという意味です^^;)まぁ、文字が読めないお子さんに対して、文字獲得のためにできることってそんなに多くないと思うので特別革新的なことをしているのではないんですが^^;まぁ、やっていることが同じっていうのは“自分のやり方は大筋でまちがってなかったんだなぁ~”って少し安心できるもんですね^^日に日に研究が進む脳科学や発達学なので、その研究成果をなるべく早くに察知して現場でフィードバックしていけたら良いなぁと思いました。

2010年08月16日

コメント(0)

-

発達障害をユニークに受け止める2

前回の「発達障害をユニークに受け止める」で頂いたコメントを元に今回は2を書いてみようと思います。よりぽんさん貴重なご意見ありがとうございます。大変貴重なコメントだと思い、お返事をかねてのブログ更新にしてしまい申し訳ありません…私もこのテーマでブログを書いている時によりぽんさんとお子さんたちを思い浮かべてしまいました^^よりぽんさんのコメントには発達障害の子どもを抱える親の気持ちの本当に大事なエッセンスが凝縮されていると思います。キーワードは「楽しむ」ですよね!しかし、この「楽しむ」というのがなかなかできることではないと思います。私がお会いした多くのお母さん達も、「普通にするために!」と随分悩まれ苦しまれています。でも、よりぽんさんのように、「子どもや自分が悲しむために子どもを産んだのではない」という思いから「楽しもう」と気持ちを切り替えることができたとお話してくださる方もいらっしゃいました。私はここがすごく大切なポイントで、発達障害を考えるとき、その子どもがもつ障害の良いところ悪い所をしっかり受け止めるとともに、世間一般の「普通」に縛られ過ぎない視点が大切ポイントだと思います。集団の中で生きて行かなければならない以上、「普通」を意識しすぎないのも難しいことですが、意識しすぎることでその子の個性や、良いところ、ユニークなところを見過ごしてしまったり、潰してしまうことにもなるかもしれません。そのバランスが難しいのですが、やはり「楽しむ」という視点がとても大事なのではないかと思います。そして、これは発達障害の子どもだけに限ることではなく、子どもを育てる上でとても大事な視点なんでしょうね!今子育てに悩んでいるお母さんやお父さん、子育てを楽しんでおられますか?「普通」とか「こうあらなければいけない」という思いに縛られ過ぎていませんか?色々とトラブルを起こしてくれる子どもたちを相手に、簡単に「楽しむ」というのは難しいですが…忙しくてんてこまいな子育てに、ちょっとひと息いついてみてはいかがでしょうか^^

2010年08月06日

コメント(1)

-

発達障害をユニークに受け止める

7月になり学習支援ではない方の仕事がゴタゴタしていて、余裕がなかったのでなかなか更新できませんでした…しかし、いい加減更新しなければ…^^;先日、発達障害を持った子の親が子どもをどのように受け止めているかが、子どもの成長発達や情緒的な安定にどのように関係しているかということについて仲間の心理士と少し話をしていました。その心理士が言うには、子どもの障害をユニークに捉えている親の子どもは、社会適応がいいのではないかとのことでした。これは確かにそうだなぁ~と思います。子どもの障害や、障害による独特な行動などをユニークに受け止められていると、その子どもはやはり気持ちは比較的安定しているし、のびのびと成長していることが多いように思います。(もちろん、成長発達は保護者のかかわりだけですべては決まらないので、一概には言えませんが)そこから、その心理士とでは、どのようにすれば子どもの行動をユニークに受け止められるようになるのか…そのことについて話していたのですが…こればかりは簡単に答えは出ませんでした。子どもの行動の見方を変えるというのはそうそう簡単なことではないと思います。そこで、学習支援に行っているお家で、お子さんのことをとてもユニークに受け止めている方に少しお話を聞いてみたのでまたお許しがでたらブログにも掲載してみたいと思います。障害を持ったお子さんをお持ちで、このブログを偶然見られた方にもできたら意見が聞けたらなぁ~と思います。みなさんは子どもさんのことをどのように受け止めていらっしゃいますか?受け止め方が変わったという方はどうして変わられたと思いますか?

2010年07月26日

コメント(1)

-

脳の研究着々と

今回は2つほど話題を1つは、多動症についてです。先日、メディアで多動症の仕組みが解明されたという報道がありました。Yahoo!ニュースでも取り上げられていたのでご存じの方も多いかと思います。記事はこちら→「多動症発生の仕組み解明」今回の研究結果では、脳内のタンパク質「CIN85」が多動性と関与していて、そのタンパク質がうまく作動していないことが原因ではないかということです。詳しい中身はリンク先を見ていただけたらと思いますが、結局は神経伝達物質である「ドーパミン」の取り込み不具合が起こっているようです。このことについては、以前より疑われていたことで、ADHDの小児患者には適用されている、コンサータというお薬は、この脳内のドーパミン濃度を高める作用をもっています。本来神経細胞には、ドーパミンなどの神経伝達物質をリサイクルする仕組みがあります。これは、神経伝達物質を放出する側の神経細胞(シナプス)が放出した脳内の神経伝達物質を再度取り込みリサイクルするという仕組みです。図示されて分かりやすいところがあるのでご紹介しておきますね^^こちらリンク先の記事にもありますが、コンサータの仕組みは、放出されたドーパミンの再取り込みを防いで、脳内のドーパミン濃度を高めて情報伝達を効率化するものです。今回の研究結果が今後の新薬の開発にどのような影響があるかはまだ未知数ですが、これまで放出側のシナプスに働きかける仕組みであったコンサータに代わり、今回の研究結果で問題視された受取側のシナプスに働きかける新薬が開発されるとより効果的なものになるかもしれませんね…さらに、今回の研究で大きかったと思われるのが診断についてです。これまで多動などの診断はDSM-4やICD-10といった診断基準をもとに、診断されていたのですが、今回の結果で、脳科学的な診断が可能となれば、その精度もあがり、これまで難しかった大人の発達障害の診断などにも大きな前進が見られるのではないかと思います。さて、もう一つの話題は自閉症と脳の関係です。参考記事はこちらこの研究では、自閉症の人のこだわりや他者の気持ちを読む力と「セロトニン」との関係について述べられています。セロトニンもドーパミンと同じく神経伝達物質なのですが、自閉症の人はセロトニン運搬にかかわるタンパク質の機能が30%ほど低下しているのだとか…さらに、自閉症の人によくみられる不安定な感情についても、このセロトニンが関与していると述べられています。以前、オキシトシンで自閉症の他者認知について女性ホルモンである「オキシトシン」という物質についてご紹介しましたが、このオキシトシンはドーパミンによってその放出がコントロールされているとか…どうやら、ADHDや自閉症の人と脳内伝達物質にかかわるタンパク質、この辺りが今後のより詳細な研究課題となりそうですね。

2010年06月21日

コメント(0)

-

オキシトシン売り切れ!?

以前このブログでも取り上げた、自閉症の人の対人認知や社会性の向上に効果があったとされる女性ホルモン“オキシトシン”…Yahooなど様々なメディアで取り上げられた結果、品薄状態になっているそうです…^^;日本ではもちろん、自閉症へは適用外ですし、厳重に管理されている薬品の一つなので簡単には手に入らないのですが、もっぱら海外から輸入して取り寄せているとのこと…メディアの力はすごいなぁと思いつつ、まだまだ自閉症への適用はまだまだ研究段階で、十分な治験をとれていないはずなのでその影響が危惧されます。しかし、藁にもすがりたい人にとってはやはり十分な実験や治験を経て、認可されるのを待つのは気の遠い話なのでしょうね…

2010年06月10日

コメント(0)

-

うまくいっている!

先日、昔私が関わった不登校のお子さんのお母さんからメールを頂きました。以前にこのブログでも取り上げた彼です。>記事高校2年生になった彼。最近バイトを始めたようで、以前連絡をもらってからも学校を休まず行けているとのご報告でした。1年生の時にバイトを始めようとしていくつか面接をしたらしいのですが、それはだめだったようで、少し間があいてからの再チャレンジだったようです。また、この先の進路のことも口にするようになってきているようで、以前は言わなかった大学進学など、いろいろと考えるようになってきているようです。本当に彼のパワーには感心させられます。お母さんとの連絡もしばらく間があいていたのですが、お母さん曰く「うまくいっていると報告すると、うまくいかなくなるような気がして…」とのこと(^^;)物事がうまくいっている時って、周りに言いたくなるけど、言ってしまったら何かそれでうまくいかなくなりそうな気がすることってありますよね~^^;こういう時って私の場合は大抵“今はうまくいっていても、そのうちうまくいかなくなるんじゃないか?”って何と無く予感している時だったり、自信のない時なんですが、みなさんはそんなことってありますか?私の場合はそういうときって、きっと本当にうまくいかなかったときにダメージが大きくなるからなのだと思います。「口に出していわなかったらよかった~!」って後悔もしそうだし…^^;お母さんが、そんなことを気にせず、安心して声高々に「うまくいっている!」と言える日がくることを願っていますし、そうなるだろうと信じています。なんにせよ、私はうれしい報告が聞けて幸せでした^^

2010年06月03日

コメント(0)

-

発達性強調運動障害

みなさんは発達性協調運動障害というのをご存じですか?発達障害の一つなのですが、広汎性発達障害や、ADHD、LDなどに比べるとあまり知られていないかもしれませんね。発達性協調運動障害の詳しい説明は他の分かりやすいサイトなどにお任せしますが、簡単にいうと年齢相応以上に手先が不器用だったり運動が苦手だったりする障害です。通常、学業や日常生活を著しく妨害している場合に診断され、広汎性発達障害とは併せて診断されることがないものです。なので、広汎性発達障害と発達性協調運動障害の症状を併せ持っていても、広汎性発達障害のみと診断されるようです。経験的に、発達性協調運動障害と思われるお子さんは広汎性発達障害やLDのお子さんなどに結構な割合でいらっしゃると思います。しかし、先ほど書いたように広汎性発達障害のお子さんは協調運動障害とは診断されませんし、この診断を受けているお子さんはそれほど多くないと思います。しかし、このようなお子さんは総じて運動が苦手で、それゆえに自分から進んで運動をする機会も少なくなるので余計に運動が不得意になりやすいのだと思います。大抵の場合、周りの人は「運動が苦手な不器用な子」くらいにしか認識していないのですが、本人は運動が苦手だったり手先が不器用なことで自信をなくしてしまいがちです。学校では、鉄棒や縄跳び、ドッチボール(ボール投げ)など協調運動が必要なことがたくさんありますもんね~(--;私は、こういうお子さんの勉強を教える場合、休憩時間に多少のトレーニングになるような遊びを取り入れたりします。少しでも苦手が少なくなったらみっけもんですもんね^^お勧めのトレーニングは、キャッチボールやバランスボール、片足立ち練習や、ケンケンなどなど。体を動かすことで、勉強への集中も復活することもありますし、一石二鳥です(^^)v

2010年05月31日

コメント(0)

-

不登校が始まるタイミング

GWが明けてもうすぐ6月です。以前、夏休み明け(長期休暇明け)や、運動会前後の時期が、不登校の始まりやすいタイミングだという投稿を行いましたが、GW明けというのも不登校の始まりやすいタイミングと言えると思います。私の周辺でも、やはりGW明けはいろいろとバタバタとしている感じです(^^;GWは長くても1週間程度なのに、なぜ不登校が始まりやすいのでしょうか。私見ですが、4月に進級・クラス替えなど環境の変化があり、新しい人間関係、より複雑になった学習といった環境の中で適応しようと一ヶ月頑張ってみたものの、うまく変化についていくことができず、5月の連休で緊張の糸や頑張っていた気持がふっと途切れてしまうのではないかと思います。(もちろん、不登校の要因は様々で一概には言えませんし、全員に当てはまることではないですが…)休み明けから、ずるずる休み始めると、親としては「怠けてるんじゃないか?」と思いやすいようです…しかし、裏にはもしかしたらうまくいかない人間関係や、学習への遅れが出てきているのかもしれません。頭ごなしに「なに怠けてるんだ!」という前に、子どもの話をゆっくり聞き、子ども自身混乱していることを少し整理してあげられたらいいですね。

2010年05月26日

コメント(0)

-

ADHDとお薬

GWも終わり、今日から仕事開始の方が多いのではないでしょうか?家庭教師のViewも今日からまた仕事開始です。今日は前回自閉症の人に効果があると言われた「オキシトシン」について少し記述しました。自閉症の人と脳内の化学物質についてのお話だったので、今回は化学物質つながりでADHDのお子さんのお薬について書いてみようと思います。こういう仕事をしていると、必ず相談を受けるのがお薬についてです。多くの保護者の方が、お薬をお子さんに使うことに対して多少の戸惑いを感じ、使うべきか否かを相談されます。私は医師免許をもっていませんので、もちろん私が何らかの診断を下したり、お薬を投与したりすることはできないので、私ができるのは私の知っている限りの情報をお伝えし、その長短を一緒に考えること位です。最終的な判断は保護者さんがしなければなりません。やはり、親としては薬を使わない方法を選びたい、副作用が気になるというのが大半の方だと思いますし、私自身、薬を使わないにこしたことはないと考えています。では、どういった場合ならお薬を使った方がよいのでしょうか?もちろん、ケースバイケースで、一概には言えないのですが、私はお子さんが自分のコントロールできないところで、生きづらさを感じることが多くなっていて、自尊心の低下など2次的障害が出ている時はお薬を使った方が良いのではないかと考えています。大切なのは、薬を使った時のメリット、デメリットをしっかり考えて、「なんのために使うのか」をしっかりと理解することだと思います。なので、家でいる時の情報だけでなく、学校や習い事など家以外の場所ではどうかといった情報も含めて、ドクターに相談するのがよいと思います。いずれにせよ、お薬はそれ自体が問題の根本を解決するものではなく、お薬を使うことで、子どもがよりよく生きて、周囲の人間関係が良好になったり、心の問題が改善されるための手段の一つとして使われるものです。なので、お薬を使うだけで、安心ということはなく、周囲の人の理解と適切な対応、本人の適切な学習(勉強だけでなく社会的なスキルも含めて)がなくしてはどのようなお薬を使ってもそれほど劇的な効果は得られないと思います。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~話の本筋からはそれますが、使ってはいるもののお薬がお子さんに、どのように作用しているのか実はよく分かっていないという方が結構いらっしゃると思います。相談を受けている心理士などでも薬の作用についてはよくわからないという人は結構います。現在ADHDのお薬として認可されているのものには、「コンサータ」(塩酸メチルフェニデード)と「ストラテラ」(塩酸アトモキセチン)というものがあります。「ストラテラ」は昨年の春くらいから認可されたものだった(と思う…)ので、まだ全体的に使用されている方はそれほど多くないかもしれません。(実際、ストラテラを使用されている方にはまだ私は出会ったことがありません(^^;))この二つの薬は、ともに脳内の神経伝達物質に働きかける薬で、コンサータはドーパミン、ストラテラはノルアドレナリンの脳内濃度を高める作用をしています。このドーパミンやノルアドレナリンは、様々な情報伝達に関係するもので、ADHDなど、発達障碍のお子さんはこの化学物質の脳内濃度が低いと言われています。つまり、これらの物質の濃度を高めることで、不必要な情報に反応して大切な情報を洩らしていたり、必要な情報が選択できないといった状況を改善しようとしているのです。これらの作用は知っていても、知らなくても特に効果に変わりはありませんが、やはり薬を使っている以上どうしてこの薬が子どもに効果があるのか、どこにどう作用しているのか等はしっておくべきではないかと思います。少し、硬くて長い文章になってしまいました~^^;

2010年05月06日

コメント(0)

-

自閉症の症状を改善!?

私事ですが…先日メインで使っているPCが立ち上がらなくなってしましました(--;)仕事でメインで使っているPCなので正直辛いのです。今はサブのノートPCでブログを更新しています。新しいPCを発注しているのですが、届くのは連休明けになりそう…それまで家庭教師のViewをご利用いただいている方にご不便をおかけしますがよろしくお願いします。(メールの送受信は出来ます)さて、今日のタイトルについて。自閉症の症状を改善するホルモンについて先日Yahooのニュースのトップに出ていたのをご存じでしょうか?おそらくご存じの方も多いと思いますが、今日はそれについて。自閉症の症状を改善するホルモンとして、金沢大が「オキシトシン」という女性ホルモンに効果があると発表しました。yahooニュースの記事はこちら私自身、お恥ずかしいことですが、この「オキシトシン」と自閉症の関係は知らなかったので、少し調べてみました。オキシトシンというのは女性ホルモンの一種で、これまで子宮や乳腺の収縮に関与しているホルモンなのだそうです。なので、出産時の陣痛促進剤として使われているようです。しかし、このオキシトシンはどうやらそれだけではなく、人の他者認識に関係しているのではないかという研究結果がでたそうです。どうやら以前より自閉症の人はこのオキシトシンの濃度が低いといわれていたようで、このオキシトシンを投与することで、自閉症の人の他者認識や愛着を促進できるという効果が期待されるようです。調べたところによると、オキシトシンというのは、ドーパミンによって分泌がコントロールされているようで、自閉症の人はこのドーパミン濃度も低いといわれています。オキシトシンが女性ホルモンというのは、自閉症の発生率が男性のほうが多いというのにも関係があるのかもしれませんね…自閉症やその他発達障害の原因はまだ十分に解明されていませんが、中枢神経系の障害が起こっていることは既知の通りで、今後様々なことが解明するなかで、神経学的な治療が進んでいくのだと思います。もちろん、神経学的治療だけでなく、SSTや行動療法、適切な学習支援など様々な支援環境が整う事が大切であることは言うまでもありませんが…

2010年04月28日

コメント(0)

-

今朝のニュース

久し振りの投稿です^^;今日は昨晩仕事を頑張ったおかげで少しゆとりがるので、久々に投稿できます。今朝のニュースで15年間ひきこもりをしていた30代の男性が同居の家族を襲ったという事件が報じられていた。こういったニュースは最近では目新しさもなくなったように思いますが、自分の親兄弟だけでなく、兄弟の子、甥や姪にあたる1歳の乳児まで殺害してしまうといった凄惨な事件でした。しかもその、理由が(報道によると)インターネットを解約されたからというのだから、常軌を逸していると言わざるをえない…TV報道だけなのでおそらく偏った情報であるし、詳しいことは分からないので断定的に何かを言うことはできないですが、キャスターが言っていたように、ネットだけが外界とのつながりであり、寄る辺であったことは簡単に想像できることだと思います。しかし、同居の家族にしてみれば、いつまでも家にいる子どもにイライラしたり、インターネットさえなくなれば外にでるのではと思ってしまったのかもしれません。あくまでも想像ですが…私がかかわってきた子どもたちは、本人やご家族の努力の甲斐あって、中学を卒業してから高校に行けたり、少しずつ前向きに動き始めることができたりしているお子さんが多いのですが、中学を卒業し社会的な居場所が物理的になくなると、その先に再度社会に復帰しようとしてもより難しくなるのです。以前の投稿でも書きましたが、ひきこもり、不登校の子どもがネットやゲームなどに夢中になるのはそれがしたいからではなく、それしか出来ない、それをしている時だけ楽だからです。なので、それを無理やり引き離しても、それがきっかけで外に向いたり前を向いたりできるのは可能性としては少ないと思います。それをして、うまく外に向いた人は恐らく十分に自力がついている状態だったのでしょう。自分で外を向いていけるくらいの力をつける前に居場所や寄る辺をなくしても子どもはパニックになるだけだと思います。無理やり立たそうとするのではなく、自分から立てるように理解し、応援することしか周りの人間にはできないのかもしれません。子どもが初めて立つことができたときのように…今日は思ったことだけのよくわからない投稿でした~^^;

2010年04月19日

コメント(0)

-

4/1ですね~

今日から4月ですね~。新しい学年への進級や進学がもう目の前ですね。色々と準備が忙しくなってくる時期ではないでしょうか?私の方も色々と変化があり、このブログの更新難しい状態になっています。なるべく、更新していこうと思っていますのでこれからもお願いします^^4月ということで、限定的にブログを春らしい感じにしてみました。本文の内容はまた後日UPできたらと思います!!今は、漢字の形を覚えにくい子や、漢字が嫌いでとっつきにくい子にいかに漢字に触れる機会を増やして、漢字へのハードルを下げることができるか、を考えて、それに向けての支援ツールを練っているところです。なかなか忙しくて大変ですが、頑張ります!!

2010年04月01日

コメント(0)

-

集中できない

今日は本業の学習支援についてです★私が学習支援をしているお子さんの多くは学習に対して集中するのが難しいです。ひどい時には勉強をはじめて5分くらいで、「疲れてきた~」と言ったり、うつらうつらと眠そうになったり…え~、まだなんもやってへんやん(^^;集中力がなくなるといつもならスラスラ解けている問題も「わからへん~。」となって、どんどんイライラしてきては投げやりになったりします。こんな時みなさんならどうしますか?「ちゃんと集中しなさい!」「いつもできているでしょ!!」「まだ始めたばかりでしょう!!!」こんな感じで怒ったり、とにかく勉強を頑張らせようとしたりすることってありませんか?きっと私が自分の子どもに勉強を教えるならこんな感じで怒ってしまうと思います。自分の子どもになるとどうも余計なことを言ってしまったりうまくいかないことってありませんか??そういった意味でも、私は第三者が行う学習支援には意味があると思うんです。私の子どもはまだ幼稚園ですが、「小学校いったら勉強教えてね~♪」と無邪気に私に言ってきます。私は内心では、(どうかな~。教えない方がいいやろな~(ーー;))と思いながら、とりあえず「はいはい♪」と答えています^^;ちょっと話がそれてしまいました… 話を戻して集中できない子どもについてですが、私は子どもが集中できない原因にはいくつかあると思います。1:準備ができてないバイクや車でいうと暖気ができていない状態。温まっていないんですよね。(さっきまで遊んでいたりするとこんな状態になりやすい)<んじゃ始めよか~>「…なんかやる気起きないな~…」「眠くなってきた…」^^;オイオイそんな時はそうするか…勉強をしません!!というと語弊があるかもしれませんが…<よし、や~めた!>とやめて違うことをします。違うことと言っても意味のないことではなく、たとえば体のバランスを養えるようなバランスゲームや、目と手の協応を促せるような遊びをしたり…そんなことをしているうちにだんだん暖気ができて来て、<んじゃそろそろしよか~>と仕切りなおすと意外とすんなり始められたりします。2:刺激がないその他にも勉強をしていて集中がなくなってくることもありますよね…最近の(昔からですが)宿題って結構同じことの繰り返しが多くて単調な作業になりがち…100マス計算とか、大量の漢字の書き取りとか…単調なことをしているとやっぱり子どもは(大人でも)めんどくさくなってきて字が雑になってきたり、集中力がみるみる低下してきます。そんな時には、<はいやめ~♪>とやめて違うことをします。ここでいう違うことというのは、たとえば計算をしていたら、声を出すような音読をしたり、しりとりをしてみたりと脳の違う部位を刺激するような学習をします。違う学習や作業を間にはさむことで、もう一度同じ学習をし直した時には結構スムーズにリスタートがきれたりします。同じことを頑張らせ続けるより、結果的にこちらの方が早く終わるんです^^3:わからない私はこれが一番大きな壁だと思います。子どもたちが自分にとって分からない問題にぶつかったときの集中力の低下といえば、まさに急落。膨らんだ風船が一気にしぼむように、さっきまで元気に声を出していたのに、もうまぶたが重くなってきてしまします…これが一番やっかいで、腕の見せ所ともいえます。なぜなら「わからない」は、まさにピンチはチャンスとも言えるからです。「分かる」に変わった時の集中力ややる気のUPはすごいですから…こればっかりは、文章でうまく伝えられない部分でもありますが、簡単に言えば、(私の)声の出し方を変えてみたり、身振り手振りを使ったり、物を使ったり絵を描いたりしながら集中の低下を防ぎながら「分かった」につながるように頑張ります。というように、基本的に私は子どもが集中しなくなったときはそれ以上無理強いせず、別の刺激を入れるようにしています。結果的にそちらの方が近道だからです。急がばまわれですね。クルクル私の場合はなるべくそのような集中の低下が起こらないように、ゲーム感覚で勉強ができるような工夫をしたりもします。最近のマイブームは「勉強すごろく」(笑)子どもうけ抜群♪ですと、何が言いたかったか分からない投稿ですが、集中しにくい子どもにどのように勉強を教えているか…でした^^;

2010年03月04日

コメント(1)

-

おすすめのHP

今日はおすすめのHPをご紹介します。前回紹介したブログはこのブログとあまり関係のない内容でしたが、今回のおすすめのHPは発達障碍についての内容です。軽度発達障害―わが子の場合コラム風に軽度発達障碍のお子さんのことを“お父さん視点”で書いておられます。お父さん視点というのも割と珍しいと思うのですが、このHPもとても読ませる構成です^^お父さんとお母さんとの会話が構成の主軸なのですが、本当に参考になります。子どもに発達障碍があるかもしれないと思った時、親はどのように感じるのか、第三者から言われる何気ない一言でどのように傷つくのか…私はこれを特に発達障害のお子さんにかかわる第三者に読んでほしいと思います。発達障害にかかわらず、子どもを持つ親も一読の価値ありだと思います。親が子どもを育てる時にぶち当たる壁、それをどう考え、乗り越えるか…様々な子育てのエッセンスが含まれている内容です。是非読んでみてくださいね^^

2010年02月20日

コメント(2)

-

おすすめのブログ

久しぶりの更新です。いろいろ忙しくてなかなか更新できません・・・^^;今日は「おすすめのブログ」と題して1つのブログをご紹介します。私も友人から勧められて読んだブログなのですが、大変有名なブログなのだそうで、ご存じの方もたくさんいらっしゃると思います。 ↓ ↓ ↓ ↓僕の離婚バトル~仁義なき戦い~なぜこのブログがお勧めかというと…1.とにかく内容が興味深い!一度読み始めたらなかなか途中でやめられません^^;2.ブログの作りというか読ませ方が大変上手い!字の色分け、大きさから、話をどこで区切るかなど巧みです面白いなぁと感じるブログのほとんどはうまく読ませる構成をしっかり練っていますね~私も当初は見習って文字の大きさなどはそれなりに工夫していたのですが…時間がなくてさぼり気味です…ダメダメですネ3.たくさんの知識が得られるこのブログから得られる知識は普通に生活する分にはかなり偏っていると思いますが、知っていて損なことはないように思います。あ、あえて断っておきますが自分が離婚しようなんて思っているわけではありませんよ^^;ただ、離婚に限らず自分の身を守るという意味では知っているにこしたことはない知識がたくさん含まれているように思います。あと、私がこのブログで考えさせられたのは仕事柄というのもあります。というのは、私はDVを受けた女性やその子どもたちと接する機会が多かったからです。もちろんカウンセラーという仕事をしている以上、目の前にいる人たちから話を聴く際、いちいち「あなたそれ本当ですか?」なんて疑いながら聴いたりはせず、その人が本当に感じている言葉として受け止めます。しかし、客観的に物事を考える際にはDVの加害者とされている人たちの中には冤罪である人もいるという事実を知っておく必要があるように思います。このブログを読んでいて、DVという問題に第三者として関わる人達は、もちろん優先されるべきは被害者の保護であり、弱者の救済であると思いますが、加害者とされている人に対しても人として適切な対応が必要であると再認識しました。今回はこのブログとは内容的に離れたブログのご紹介をしてしまいましたが、また次の機会にはこのブログの内容に沿ったブログやHPもご紹介できたらと思います。忙しさを理由にせず、しっかり読んでもらえるような工夫をしなければいけませんね~^^;ガンバロ~

2010年02月15日

コメント(0)

-

不登校の子が登校するタイミング

今日は不登校の子が登校するタイミングについてなんで、このテーマにしたのかというと、「現在学校に行けていない子が学年が変わったら登校できるか」という相談をうけたからです。よく、不登校の子どもが登校するタイミングとして、学期の変わり目、学年の変わり目がチャンスだと言われます。これは確かにその通りだと思います。学期や学年の変わり目は気分転換になったり、皆が同時にスタートを切りなおす時期なので、良いタイミングだと思います。しかし、ただ学期が変わったり、学年が変わっただけで登校できるようになるかと言えばそうではないように思います。というのも、私は不登校の子どもが再登校するには、何らかの“変化”が必要だと思っているからです。この変化というのは、その子ども自身の内的な変化(心理的な変化・能力の変化)や、外的な変化(とりまく環境の変化)のことです。学期や学年の変わり目は、この変化でいえば、子ども自身の気分の変化や(内的)、クラスメイトが変わる(外的変化)などが考えられますが、不登校の子どもが再登校するには少し弱い変化のように思います。少しくらいの変化では踏ん切りがつかないくらい、不登校の子どもが再登校するのは大きなエネルギーが必要なのではないでしょうか。特に子どもの学年があがれば上がるほど、学年や学期の変化だけでは再登校できない傾向が強くなると思います。なので、前置きが長くなってしまいましたが、「学年が変わったら登校できるか」については、登校できるくらいの“変化”がその時に起こっていたら…と答えるしかないと思います。そして、経験上、子どもが再登校するために必要な変化とは、内的変化でいえば本人が、不登校状況を受け止めることができていたり、再登校できそうという自信がわくなどの心境の変化が、外的変化でいえば保護者や担任、友達など周囲の人間のかかわりの変化などが挙げられます。なので、ただ学年が変わったら登校できるのではなく、学年が変わって再スタートが切れるように変化を起こすことが必要なのだと思います。

2010年02月06日

コメント(0)

-

心理士とカネ

世間では政治家とカネの問題が日々報道されています。なので、今日は心理士とカネについて触れてみようかと思います…^^;といっても、心理士がお金を脱税しているとか、虚偽報告しているとかではないのですが…大して面白い話ではないのでお時間がない時はスルーしてください^^このブログのテーマでもある不登校や発達障碍のお子さんを支援する各種の施設にはたくさんの心理士が働いています。学校ならスクールカウンセラー、教育センターや児童相談所、保健所や家庭児童相談室、病院でも心理士がいるとこもあります。多くの心理士が、お子さんやご家庭に何か支援ができればという思いで働いている(と思う…)のですが、その支援について私はそこに心理士とおカネの問題があると思っています。というのも、その多くの施設で働く心理士は非常勤や嘱託職員であったり、時には臨時のアルバイトという非常に不安定な雇用形態で働いています。そこには、おカネの問題だけでなく、雇用期間の問題が絡んできます。というのも、多くの公共施設では非常勤の雇用期間は3年や5年を限度に毎年度更新と決められていたりするのです。つまり、何らかの要因で1年で契約が切られてしまうこともあり、さらに最長でも3年や5年などで契約更新ができなくなるのです。(※市町村や施設によって違います。)このような中で安定して継続的な支援が行えるのでしょうか…小学校1年生から支援を行っているお子さんも高学年になるころには、担当が変わるということが多々あります。もちろん担当が変わっても支援を受けることはできるのですが、ずっと色々と話してきた担当が変わり、1からではないにせよ再度自分たちのことを理解してもらうために時間をつかわなければならない…そんな現状があります。そんな現状を生んでいる一つに国や市町村の数字至上主義的な考え方があると思います。というのも、不登校や発達障碍のお子さんは、子ども全体の何%なのか、その少数に対してお金は使えないというのです。(実際にそう聞いたことがあります)仕方ないと言えばそれまでですが、本当にそれでいいのか?と思いませんか?多数のその他の人に対して、少数の困っている人にはお金はさけない…国政・市政から考えると仕方ないのかもしれませんが、それが本当に国のため、地域のための政治と言えるのでしょうか…心理士にかかわらず、年々、福祉や教育への国や地方からの割かれるお金はすくなくなってきています。現在は小児科医不足が医療の問題として報道されていますが、これは心理士など援助職全体の未来なのではないかと危惧しています…とりとめのない話を長々とお付き合い下さりありがとうございました。

2010年01月27日

コメント(0)

-

不登校や発達障碍の子の進路

昨年の話ですが、私が見ていたお子さんがそこに進学したことが御縁で、ある高校の研修会に講師として呼ばれることがありました。そこは、通常の学校とは形態が違い、別の高校(A)と提携しており、そこに通学したらA高校の卒業資格が得られるという「技能提携校」という形態をとっている高校です。そこは、中学時代不登校だったお子さんを積極的に受け入れるようにしており、たくさんの不登校経験者が在籍する学校なのですが、私がそこに講師として呼ばれたのは、不登校や発達障碍のお子さんの対応について研修してほしいからという理由でした。このような機会が得られるのは、特別支援教育が学校教育法の中に制定されてから、世間でも随分特別支援について理解が深まり特別支援に取り組む学校が増えてきたからだなぁと思う反面で、まだまだ小・中学校での周囲の不理解から不登校になり、そのまま高校に進学してしまうケースが依然として多いことに「どないかせなあかん。」(関西弁バージョン^^;)という思いにも駆られました。不登校の子や、発達障碍の子の高校進学についてはまだまだ整備されていないのが現状だと思います。子どもたちが安心して登校できる学校づくりや、地域づくりが今までに増して推進されることを期待していますし、私も出来る限りの支援ができたらと感じています。

2010年01月14日

コメント(0)

-

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いもうしあげます2010年になりましたが、皆様いかがおすごしでしょうか。家庭教師のViewは今日から仕事始めです。今年は指導内容の充実だけでなく、その他のサービスやシステムの拡充ができればと思っています。ブログの更新率もUPしていかねばとおもいつつ…できることを着実にこなしていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。

2010年01月05日

コメント(4)

-

特別支援教育士筆記試験

に行ってきました~!といっても私は試験監督のアルバイトとしてw300人を超える受験者の方がいらっしゃいました。全員ではないでしょうが、このなかから未来の特別支援教育士が生まれるのですよね。現役の先生も多いと思うのですが、是非子どもたちを支えることのできる先生として現場に帰り、特別支援を日本の教育に浸透させてほしいものです。発達の課題をもった子どもたちが安心して学校に通える教育はいつになったら実現するのでしょうか…

2009年12月21日

コメント(0)

-

脳は眠らない?

投稿のペースがずいぶん落ちていますが久しぶりのアップです。今日は脳と睡眠について…というとなんだか硬い感じですね^^;最近、といってもここ数週間のうちだったと思いますがYahoo!のトップニュースに睡眠学習の記事が載っていました。残念ながら、それは“寝ている間に新しいことを学習する”ということではなくて、寝ているあいだに学習したことを定着させることができるという実験でした。その記事を読んで脳と睡眠について少ししらべてみたら面白いHPを見つけたのでご紹介します。それはこれです→http://www.1101.com/suimin/ikegaya/index.htmlほぼ日刊イトイ新聞という糸井重里氏のサイトなのですが、脳と睡眠について池谷裕二氏との対談形式で掲載されています。大変面白くて、私は一気に全部読んでしまいました^^読んでいただけたら一番なのですが、簡単にいうとどうやら脳は睡眠の時に休んでいるのではなく、最も活発に活動しているようなのです!しかも、深い眠りのノンレム睡眠の時にです。記事はどうやら昔のもののようなので、新しい研究内容でもないのかもしれませんが、私は知らなかったのでとっても興味深かったです。じゃぁ、寝てる時に脳はなにしてるんだ?…思われた方は是非読んでみてください(笑)簡単にまとめると、脳は深い眠りのときに、起きていた時に経験したことをすごく早いスピードで再生して記憶を圧縮して保存するんだそうです。スゴイ!記憶は海馬という部位が司るとされていますが、眠っている間、特に深い睡眠の時に海馬は、経験を猛スピードで再生してそれを圧縮して記憶として大脳皮質に保存するんだとか…しかも、どうやら記憶を保存・定着させるだけでなく、他の記憶や経験と結びつけてみたりもしているようです。この、他の経験と結びつけているとうのが池谷氏は“閃き”につながるのではないかとのことです。これは経験したことのある人も多いかもしれませんが、寝る前にさんざん考えたり、してみても分からなかったりできなかったことが、寝て起きてみると何故かパッと分かったり、できたりする…もしかしたら、これはこの睡眠と“閃き”の作用が関係しているのかもしれませんね。どうやら、この睡眠の再生は、睡眠に近ければ近いほど起きやすいようです。なので、寝る直前の時間がとても大切なのだとか…(勉強は寝る前にするのが一番効率てきかも!!)私もよく夜更かしをしてテレビを見たりしていたりしますが、寝る前の時間をもっと大切にしないとな~と反省^^;不登校のお子さんなどは、よく寝る前の時間が嫌だと言います。余計なことをいろいろ考えて嫌な気持ちになってしまうからです。不登校のお子さんに限らず、人ってうまくいっていないときは寝る前に嫌なことを考えてしまいがちですよね…でも、この睡眠と脳との関係を考えると、それってかなり悪循環じゃないでしょうか…寝ている間まで嫌なこととがいっぱい再生されていたらかなりしんどいですもんね…なので、寝る前には、極力楽しい気分になれるよなことや、何かひらめきたい仕事や勉強のことなどをするのがいいのかもしれませんね。睡眠前の時間&睡眠って大切なのだなぁと自戒も含めて感じた出来事でした~

2009年12月09日

コメント(0)

-

感情のコントロール 1

前回感情のコントロールについて書いたので今回もその続きです。今回は実際に私が子どもたちとしている感情のコントロールの練習について。前回にも書きましたが、発達障害のお子さんの中には感情のコントロールの苦手なお子さんがいらっしゃいます。感情のコントロールには、まず自分の感情がいまどういう状況かを気づく(内省)→その感情を適切にコントロール(対処)するというステップがあると思います。なので、感情のコントロールが苦手なお子さんについて考えるとき、自分の感情に気付くのが苦手なのか、気づいていても対処法(適切な表現方法や発散方法)がわからないのかを考えなければいけないと思います。この両方が苦手な場合が多いのですが、中でも自閉スペクトラムのお子さんは自分の感情を内省するのが苦手だと言われています。経験的にも、自分の中の感情・気持ちの変化に反応していても、それを言語化したり、「自分はこんな気持ちになっているなぁ。」と捉える(メタ認知する)のが苦手なお子さんが多いように思います。「嫌な気持ちやった?」とか「嬉しかった?」とYES/NOで答えられる質問をされると、答えられるお子さんも多いですが、それでも「わからん。」というお子さんも中にはいらっしゃいます。そんなお子さんたちに私がまずするのは、自分の気持ちに気付くことを目標とした練習をします。どんなことをしたら、嬉しいか、リラックスできるか、楽しいか…どんなことが好きか、食べ物は?スポーツは?学校の勉強は?…自分の自慢できることは何か…などなど、まずは“自分を知る”作業を一緒にします。そして、これは必ず後に残るもの、紙などに書いて確認します。この作業で大切なのは、特に肯定的なことだと思います。(好きなこと・リラックスできること・長所など)なぜなら、これは負の感情のコントロールにとても役に立つからです。(嫌なことがあった時、嫌な気持ちの時の発散方法のヒントになったり、自信を養う課題設定のヒントになります)すでに自信を失っていたりするお子さんはこの作業だけでも結構疲れてしまったり、時間がかかってしまうことがありますが、大切な部分なので丁寧にしています。この作業が、終われば次は、肯定的な感情の得点化を行なったり、リラックスしている時の身体的変化について考えたりする段階に移るのですが、これについはまたの機会に書ければと思います。※もし、この練習を家でもやってみようと思われた方は、決してお子さんに「考えといてね」などと、一人でやらせないようにしてくださいね^^

2009年11月30日

コメント(0)

-

感情のコントロール

久しぶりのUPです(^^;以前、怒りが傷の回復を遅くするという話題を取り上げまたときに感情のコントロールについて少し触れようと思ったので今回はその話題。広汎性発達障害やADHDなど発達障害のお子さんの中には感情のコントロールが苦手なお子さんがいらっしゃいます。ちょっとしたことで急に不機嫌になったり、周りから見ていると分からないところで急に怒り出したり…そして、そんなお子さんの多くがその感情をうまく表現できなかったりうまく処理できなかったりします。これにはいくつかの要因が考えられるのですが、その一つに広汎性発達障害やADHDのお子さんは、脳の中枢神経系の特に前頭連合野の機能に何らかの支障をきたしているのではないかと言われていることが挙げられます。この前頭連合野というのは様々な情報処理を行う部分ですが、感情の抑制などにも深くかかわる部位だと言われています。では、発達障害の子が感情をうまくコントロールできないのは仕方のないことなで、あきらめなければならないのか?といえばそうではないように思います。確かに元来、不得意なことかもしれませんが、発達障害のお子さんでもうまく自分の感情をコントロールしたり、適切に表現できるお子さんはいらっしゃいます。そういったお子さんは、やはりこれまでに周囲の人間から理解され、温かい人間関係の中で育ってきた子に多いようです。やっぱり大切なのは温かい人間関係なのですよね~…そして、正しい気持ちの表現方法などを小学生のうちから練習しておくことも大切なのだと思います。しかし、練習といってもどうすればいいのか…そのことを書き始めるとだらだら長くなりそうなので、今回はこの辺にしておきます。また次の機会にでも実際に私がお子さんとする感情のコントロールの練習などにも、触れられたらと思います。

2009年11月18日

コメント(2)

-

学習の準備性

以前メールで、計算ができない子どもにどのように家庭学習すればよいかというメールをいただきました。私はそのお子さんを直接見ていないので具体的な返答はできなかったのですが、できていないところをどのようにすればできるようになるか、ではなく、どこまでできているかを確認してみては?と返答しました。これには、学習の準備性(レディネス)という考え方が関係しています。学習の準備性というのは、学習が効果的になされるには、心身ともにその学習をするのに適した発達・経験などの準備ができていなければならないという心理学の考え方です。小学校1年生でいきなり九九や分数を教えないのにはこの考え方が少なからず関係していると思います。しかし、発達や経験などは本当に人それぞれですよね。一般的にこの年齢・この学年ならできるであろうということはあっても、人によっては簡単にできたり、難しかったりします。なので、○○ができないという場合、どうしてできないのか、何が原因なのかということを理解するとともに、どこまでできているのか、ちゃんと学習できるための準備は整っているのかもしっかり確認しておくことが大切だと思います。計算でいうのなら、まずは数がどれだけ理解できているか(数唱はどこまでできるか、“半分”はできるか、1つと1つで2つがわかるかなどなど)など、数に対してどの程度準備できているのかなどを確認しておくことが大切です。そして、できるところが確認できたら、ちょっと頑張ればできるところを一緒に練習しながら積み上げていく必要があると思います。このちょっと頑張ればできるというのが、結構大切ですよね。子どもも“むり!”って投げやりにならず、できたときには達成感が得られます。簡単すぎたら退屈になりますもんね。できないところではなくて、できているところを見るってこれ学習に限らず結構大切なキーワードだと思いませんか?

2009年11月02日

コメント(1)

-

光陰矢のごとし

今日、昔にかかわった生徒から連絡がありました。すでに大学3年生になったそうで、就職活動の真っ最中だそうです。彼との出会いはある市の“適応指導教室”でした。当時中学生だった彼は不登校で学校に行けなかったのです。そんな彼も中学を卒業し、今や大学生…早いなぁ~高校の時に一度連絡をくれ、「大学に進みたい。先生のしてる仕事をしたい。」と言っていましたが、聞くと大学の臨床心理コースに進んだのだとか。あの時もった夢をそのままに成長していたんだなぁ~と感慨でした。で、今は就職活動をしているが、どうすれば以前自分がいた教育センターのようなところで働けるのかということでした。久しぶりに聞いた彼の電話から、しっかり儀礼をわきまえた好青年になっていることがよくわかりました。いや~本当に早いなぁ~

2009年10月28日

コメント(0)

-

君は君なりの…

先日また嬉しい報告をいただきました。以前私が担当させてもらったお子さんで、今は高校生になった男の子のお母さんからでした。彼は中学で不登校になってしまい、中学時代はほとんど学校にはいけませんでした。(それでも何回かは勇気を振り絞って登校していました)そんな彼はやはり自分に自信がもてず、高校への進学を最後まで悩んでいました。当時彼は、自分の勉強が遅れていること、ずっと学校に行けていないことなど、色々な悩みや不安があり、自分が高校に進学してもちゃんとやっていけるのだろうか?という不安を私に話してくれていました。また、彼は中学受験を失敗してしまったこともあり、“受験”や“試験”など自分を試されることに対してとても回避的になっていたのです。結局色々悩んだ末に、願書提出ぎりぎりになって受験することを選択し、この春から高校へと進路を決めました。そんなお母さんからのメールには、4月以降ほとんど休まずに登校できていること、そしてつい最近英語検定を受けたことが書かれていました。 嬉しかった。また、日々の彼を見て成長を感じたお母さんのメールには、“なんとも無いことなのでしょうが、私はとても嬉しいです。”とも書かれていました。ここに細かくは書きませんが、確かに彼のとった行動というのは他のお子さんからすれば、なんてことの無いことなのだと思います。4月から休まずに登校できていることや、英語検定を受けたことも他のお子さんにしてみれば大きなことではないのかもしれません…しかし、彼にとって、また、彼を見てきた周りの人間にとって、これはとても大きな彼の成長であり、一歩なのだと感じます。君が生きていく上で、周りの人間は君に対して心ない言葉をかけるかもしれない。また何かに挫折したり、悩み苦しむ日がくるかもしれない。でもちょっとずつ・少しずつでいいから、周りの人間と比べてどうこうではなく、君は君なりの成長をしていってほしい…そう願います。追伸:お母さんへこのブログに彼のエピソードを載せることを快諾してくださってありがとうございます。了解を頂いてから掲載するまでに少し時間がかかってしまって申し訳ありませんでした。一つずつ言葉を選びながら…としていたらうまく書けなくて^^;私の拙い文章では、お母さんの言うような“私と同じような悩みを持ってるどなたかが、少しでも希望を持ったり、元気な気持ちになれるなら…”という力はないですが、彼やお母さんと同じように悩み苦しんでいる人たちが少しでも元気になってもらえたらと思います。これを読んでくださった方にはまったくなんのことか分からなかったかもしれませんが、最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。

2009年10月24日

コメント(1)

-

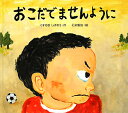

おこだでませんように

先日子どもが移動図書(市が図書館の本を車で移動しながら貸出してくれるサービスです)で、ある本を借りてきました。大抵、夜寝る前に絵本を読むので、そのための絵本なのです。で、いつものように子どもにせがまれて嫁さんが読み聞かせているのを何気なく聞いていたのですが…これがまた良い!ちょっと泣いてしまいそうになりました…読んだことのない方はぜひ借りてきてでも、立ち読みでも(いいのか?)いいので読んでみてください。大人が忘れがちな大切なことが詰まっているように思いました。「おこだでませんように」

2009年10月19日

コメント(0)

-

感情と身体

以前“ほめる”と脳の関係について少しとりあげましたが、ほめられてうれしいという感情のほかにも、笑いや怒りが体の色々なことに関係しているのをご存じでしょうか?笑うことが、体に良いというのはTVなどでも結構とりあげられていますよね。笑うことで、体の免疫機能が向上して、癌などから回復させてしまうこともあるとか…笑う門には福来たるとはよくいったものだと思います。で、私自身最近知ったことですが、逆に怒りというのは、体のけがの回復を遅くさせるという研究結果があるようです。心臓病や高血圧などとの関連は以前から言われていたと思うのですが、けがの回復が遅くなるというのはしりませんでした~笑いで、免疫機能が向上するというのだから、逆もまた然りと言えばそうなのかもしれませんが…怒りをコントロールするのが苦手な人は有意に傷の回復が遅いのだとか…参考>「怒りをコントロールできない人はけがの回復がおそい」やはり、心穏やかに笑顔が絶えない人生って大切なのですね。気持ちをコントロールするのが苦手な子どもたちはどうなるんだろう…また気持ちのコントロールが苦手なお子さんの感情のコントロールについては触れてみたいと思います。

2009年10月15日

コメント(1)

-

運動会

近頃はすっかり秋めいてきてまさにスポーツには適した気候ですね。うちの子は、今週の土曜が運動会ですが、みなさんはもう運動会はおわりましたか?こちらの地域でも先週の土曜日にしているところが多かったです。さて、以前夏休みに書いていたのですが、夏休み明け(長期休暇明け)や、この運動会前後というのは子どもたちが不登校になってしまいやすい時期です。この時期に休みがちになっているなぁというお子さんがいれば、その保護者や先生は早めの対応が大切になってくるのではないでしょうか。私が考える早めの対応というのは、早めに子どもを学校へ行かせる…ということではなく、1:休む=子どものSOSサインとして、早いうちにうけとめ、子どもと会話をできるように関係を整えておく。(その際には、休みがちになっている理由を無理に聞くのではなく、“気になっていることや悩んでいることがあるならいつでも聞くよ”という姿勢を示しておくことが大事だと思います。)2:学校の先生(担任)と協力態勢をとれるようにコンタクトをとっておく。(休みがちになっている理由など思い当たる部分がないかを聞くところから、お互い協力していけるように関係をつくる。)などが一般的な対応ではないかと思います。もちろん、お子さんの状況によっていろいろあるので一概には言えないですが…2:については、協力してもらう相手によって難しいと感じられることもあるかと思いますが、もし担任と協力態勢がつくれないようならば、担任以外の先生(部活の顧問や養護教諭、校長、教頭など)でもいいですし、学校内が難しいならそれ以外の地域の友人などでも良いので保護者と子どもだけで問題を抱え込まないようにしておくことも大切だと思います。とはいえ、100%な対応なんていうのは誰にもできないものなのですから、肩の力を抜いて子どものメッセージをしっかり受け止めてあげられるといいなぁと思います。

2009年10月13日

コメント(2)

-

Blog リニューアルしました☆

衣替えの季節ということもあり、Blogもリニューアルしてみました。ちょこちょこと、気にいるデザインになるまで変えていこうかと思います^^今日の話題はやはり台風ですね。今日は絶対に学校園は休校・休園になると思っていたのですが、こちらの地域では9時前には警報が解除され、子どもは大急ぎで仕度をして出て行きました。昨晩はまさに暴風ですごい雨風だったのですが、今はまるで嘘のよう。まさに台風一過ですね~皆様がこの台風で被害にあわれませんように…さて、今から昨日壊れた電子レンジの変わりを探しにいってきます^^今日は雑談でした~

2009年10月08日

コメント(1)

-

これいつまでやるの?→もう終わり??

先日小学校低学年のAちゃんの学習支援に行ったときのこと。小学校低学年のお子さんがひっかかりやすいのに、針の時計の読み方がありますよね。Aちゃんは、言葉で説明することが難しかったり、抽象的なことを理解するのが難しかったりするお子さんで、時計を読むのもやはり苦手でした。でも学校で時計の読み方が出てきてぼちぼち覚えなきゃいけないってことになり、一緒に勉強することに。最近ではネットなどで簡単に良い教材が手に入りますね~1から作ろうかと思ったのですが、ネットで調べてみると作ろうと思っていたような時計のイラストがすぐに見つかりました。それをプリンターで印刷して、段ボールや厚紙に張って切って…で、手作り時計の出来上がり♪“時間”の周りに“分”も書いてあり、分かりにくい短い針の中途半端な間(例えば4~5時の間は5時というような)も色分けされている上、その上に数字が書いてあって分かりやすい!まずは、短い針と長い針の説明からして、短い針だけ見て何時か、長い針だけ見て何分かを当てる遊びをしばらくして、ちょうどの時間、○時30分(半)の時間を勉強して…とまぁ普通の手順通りにするものの…二つ同時になると頭の上に??が出てきて、時間と分がごっちゃになったり混乱^^;Aちゃんも「できへんもん!」「これいつまでするん?まだするん?」と嫌になってきた感じ。嫌になったものをだらだらして、嫌なイメージがついてもいけないので、『じゃぁここまでね。』と終わりの見通しを立て時間までは頑張ってもらいます!もう一度はじめから、ゆっくり反復すると何かがつながったのか急にすらすら「○時○分!」と当てることができるようになり、「おぉ、すごい!」と驚く私に照れたように嬉しそうな表情をして、その後はどんどん正解していきます。で、予定していた時間が来たので『んじゃ終わろうか。』と言うと「え~!もう終わるん?」『まだやりたい?』「うん!」と結局時間いっぱいまで時計の勉強をしました~勉強終わってからも、お父さんやお母さんに「できた~。」とうれしそうに報告していました。まだ、短い針の中途半端なところの読み方は学習していませんが、ちょっとずつでもゆっくり身についていってくれたらなぁと思います。やっぱり、子どもにとって「やれた。」「できた。」は「やりたい!」につながる一番の経験ですネ。私と同じように不登校や発達障害のお子さんの家庭教師をしている水澤 翠☆さんのブログに「飛び道具」(いわゆる子どもの心をキャッチする何か)についての記事がありましたが、私の場合は最近流行りのTVゲームや、アニメや漫画の話が多いです。仕事がらそういう情報が結構入ってくるので、年の割には詳しかったりします。あとは時々トランプなどで手品をすると古典的ですが結構喜んでくれたりします^^

2009年10月02日

コメント(4)

-

それを言っちゃあ…

ここによくコメントをしてくださる方々のブログを見ていて感じたことです。学校の先生や幼稚園・保育所の先生など子どもの教育や支援に携わる人は子どもやその保護者などから色々な相談を受けますよね。でもその相談などで言う何気ない一言がその子どもや保護者を傷つけてしまうことがあります。もちろん、言った側は励ますつもりで言っている(とは思う)のですが、受け取る側にすれば励まされているようには感じないということが時折あるように思います。その代表格と思われるのが、「一般化」と「安易な保障」です。一般化というのは、たとえば「○○が心配なんだけど。」と言ったことに対して、「○○ね~。よくあることだよ。」などと心配事や問題を一般化してしまう言葉です。振り返ってみれば普段の会話では結構よくありますよね。一般化することで何か問題を普通なことというか、柔らかいもの、曖昧なものにしてしまいます。言っている側にはよくあることだから心配しなくていいよ。というメッセージだと思うのですが、本当に心配されている人にそう伝えても“ちゃんと取り合ってくれない”と感じられることがあります。(もちろん、それで結構安心できる場合もありますが、ベストな受け答えではないと思います)安易な保障というのは、そのままで「心配しすぎだよ。大丈夫。」「なんとかなるよ。」などという言葉です。言っている側は本当にそう思っているかもしれませんし、本当になんとかなるし、大丈夫なことなのかもしれません。でも心配なのが人の心というものですよね。心配している人に簡単に“大丈夫”などと言っても「なんでそんな簡単にそう言えるんだ?」って思われかねません。もし、確信があって「大丈夫。」と勇気づけているのなら、その確信を分かりやすく伝えることも大事ですよね。他にも言われて傷つく言葉はいろいろあると思うのですが、支援する側の人間は自分の言っている言葉が相手にどう受け止められるのかに十分に気をつけておく必要がありますね。これは自分への戒めとしても気をつけておきたいことだと思います。

2009年09月28日

コメント(2)

-

大切なのはやはり身近な人の理解!

連休も終わりましたね。私も今日から仕事再開です。ブログの更新頻度がどんどん低下していますが頑張ってUPしていきたいと思います^^;先日嬉しい報告をお母さんからいただきました。小学生高学年の女の子のお母さんなのですが、最近すごく本人やるきを出してきてめきめき成績が上がってきたという報告でした。もちろん成績が上がってきたというのも嬉しい報告なのですが、なにより本人がやる気を出してきたというのがなによりも嬉しい報告でした。というのもこのお子さん、私と出会った当初はやる気がないというよりは“やっても仕方がない”ってすぐに思ってしまって頑張ることができない状態だったのです。このお子さんは漢字が覚えにくい、書き間違える、運動などは跳び箱・縄跳び・鉄棒・キャッチボール(ドッチボール)などの球技が苦手と苦手なことがたくさんあり、周りの友達や先生からも「なんでこんなことができないの?」と理解されずに過ごしてきたお子さんでした。話す言葉や内容はさすが女の子というのもあってか、おませなことを話したりするので、周りの人にしたら彼女の苦手な部分は分かりにくかったんだと思います。お母さんにしてみても、このあたりはよくわからなかったので、お母さんも「なんでこんなことが?」とよく怒っては本人と衝突してしまうことが多かったようです。このような状況を聞き、私は彼女の学習ノートや連絡帳を見せてもらい、視覚認知の力に苦手な面がある上、ボディーイメージが悪くボディーコントロールが苦手のではと感じられ、フロスティッグ視知覚検査やWisc3などの検査を行ってみました。結果、空間認知や描画などの視知覚に苦手な面があることが分かってきたので、その結果をお母さん、本人と話しどう頑張っていくかを相談しました。お母さんにしてみれば、お子さんの視知覚についてはなんとなく感じていたところだったみたいですが、それが検査の結果でよりはっきりわかり、これまで「なんで?」と分からなかったところが分かるようになり、衝突する回数が減ったようです。それ以来、今まで学校であった嫌なことなどはあまり話さなくなってきていたのですが、お母さんに理解してもらえたと感じたのか学校の出来事を母と話す機会が少しずつ増えたそうです。今まで自分の中で処理したり押し込めていた嫌なことを母や私と話すことで少しずつ解決できるようになったのだと思います。この他にもお母さんの頑張りは大きかったと思います。学校の先生に何かあるたびに、彼女のことを理解してもらえるように先生と連絡をとりあい、学校の先生の理解も得ることができました。私との関わりでは苦手意識のある漢字の苦手意識を減らすような工夫をしたり、ボディーイメージをやしなえるような遊びをしたりしましたが、彼女が頑張れるようになったのは、お母さんの“理解”がなにより大きかったように思います。身近な人が自分のことを理解してくれているっていう実感はとっても安心感が持てて勇気の源になるんだなぁって改めて感じたエピソードでした^^

2009年09月24日

コメント(2)

-

教員免許の更新

今日はいつもと違ったテーマですが。先日の総選挙で大勝だった民主党。つい先日の報道で「教員免許の更新制度廃止」の方向で進むようですね。まだ確定ではないようですが…先生にしてみればこれは“良い”話なのでしょうか。ほっとされている先生も少なくないんでしょうね。みなさんはこの制度の廃止はどう思われますか?私は正直反対です。実際に教育現場で学校の先生とお会いする機会が多かった私ですが先生によって提供できる教育の質があまりにも違いすぎるというのが実感です。もちろん、経験や知識、人間性などいろいろな違いがあるのは当然で仕方ないことと言えばそれまでです。しかし、経験や人間性など一朝一夕ではいかんともしがたいものとして、知識やスキルは努力でなんとかなるものだと思います。実際に不登校のお子さんや発達障害のお子さん、その他被虐待やいじめなど様々な課題への対応技術や知識があまりにも不足していると感じる先生がいらっしゃるのは事実です。そんな先生が担任や担当となった子や保護者は、運が悪かったとあきらめるしかないのでしょうか?日教組のいう、教員の資質がペーパーで測れるものではないとして、だからといって更新制度廃止とするには話が飛び過ぎているようにも思います。ペーパーで測れないというのなら、教員の資質が常に向上されるような制度(研修ポイント制など)が必要なのではないのでしょうか?多くの先生は自身の研鑽のためにいろいろな研修や研究会に参加されています。しかし、少数の研修や研究会に参加した方が良いんじゃないかと思う先生に対してどのような対策を立て、日本の教育の質を高めていくのか民主党の手腕がためされている時だと思います。

2009年09月15日

コメント(2)

全60件 (60件中 1-50件目)