シベリウス交響曲全集

1865年、フィンランド生まれ。北欧最大のシンフォニスト。北欧は、実は彼以外にも多くの交響曲作家を輩出しているが、日本での知名度はシベリウスがダントツ&唯一の存在として君臨している。1917年のフィンランド独立を歌い上げた交響詩「フィンランディア」がまず有名だが、彼の7つの交響曲はベートーヴェン以降最高のものとする声も高い。第2番以降は20世紀に書かれ、豪放華麗さと精緻さを併せ持つその作風は、未だに並び立つ者がいない、孤高の領域を形成している。特徴がそれぞれ異なる傑作交響曲7曲をはじめヴァイオリン協奏曲、歌劇、交響詩、室内楽、器楽曲、歌曲とあらゆる分野で優れた作品を残した。このコーナーでは交響曲全曲とヴァイオリン協奏曲を扱います。

N.ヤルヴィ指揮/イェテボリ交響楽団 (1982年録音)

(BIS CD-221)

1899年初演、大成功を収めた時にシベリウスは33歳だった。その後、彼は58歳までの25年間にさらに6つの名作を書き上げていく。シベリウスの初期の交響曲には、大国ロシアに翻弄されてきた祖国フィンランドを鼓舞するかのような旋律が多いが、この第一番も仄暗い開始から光が差し込み、やがて勝利の凱歌が響き渡る交響曲の黄金律のような構造で人気が高い。この録音はヤルヴィがBISレーベルで初めてシベリウス全集を録音したときのもので、同レーベルがブレイクする推進役となった。イェテボリ交響楽団はスウェーデンの楽団だが、同じ北欧同士、シベリウス演奏に理想的な音質を備えたオケだと思う。指揮は共感に満ち、劇的で素晴らしい演奏になっている。

楽天では、このカラヤンの演奏でどうぞ。

シベリウス:交響曲第1番 他

シベリウス:交響曲第2番

L.バーンスタイン指揮/ウイーン・フィル (1986年録音)

(DG 419 772-2 )

1902年初演。おそらく彼の交響曲の中で一番人気が高く、演奏会で取り上げられる頻度も一番多い作品。フィンランドの民族性と、彼が敬愛していたブルックナーやワーグナー、チャイコフスキーらからの引用や影響を盛り込み、気宇壮大な作品となっている。 人気曲故録音が多いが、驚くのはお国の指揮者たちと他の国の指揮者たちとのテンポの差。概してオラモやヴァンスカなどのフィンランドの指揮者たちの演奏は速い。カラヤンやバーンスタインなどの巨匠たちは、この曲の特徴である壮大さを強調するためかけれんみたっぷりの演奏を聴かせてくれる。これはもう好みの問題だと思うが、ここではバーンスタインの「ここまでやるの?」的壮大な演奏をあげておきたい。これを聴いてからオラモの演奏を聴いてみるのも大変面白いと思う。

S.オラモ指揮/バーミンガム市響 (2003年録音)

(ERATO 0927 49144-2)

1907年初演。第2番を発表してからシベリウスは耳疾に悩まされ、ヤルヴェンバーの山荘に引き篭もり、作曲に専念すようになり、その最初の作品がこの第3番。1番・2番に比べるとオケの編成がやや小さく、それまでの民族的ロマン主義を謳う作風から新古典主義的な、三楽章による簡潔な作品となっている。この作品には、機能的できびきびした演奏が良く似合う。ラトルを引き継いでバーミンガム市響を率いるオラモの演奏で聴いてみたい。

シベリウス:交響曲第4番|交響曲第7番 他

H.V.カラヤン指揮/ベルリン・フィル (1965年録音)

(DG 474 353-2 全集 )

1911年初演。それまでの大管弦楽による壮大な作風を一変させ、室内楽的精緻さで構築された交響曲。長引く闘病生活を反映してか、曲調は驚くほど内省的で仄暗く、シベリウスの全交響曲中極めて特異な存在だ。第一楽章は低弦の重々しい伴奏の上に独奏チェロが幻想的な旋律を奏で、その暗い曲調が全体を支配する。実は私は、この4番こそがシベリウスの全交響曲中の最高傑作であると感じている。決して聴きやすい曲ではないが、透徹した精神性が全曲を律し、全く無駄がなく高度な管弦楽書法が非常にユニークな作品ならしめているからだ。 室内楽的精緻さ、難解な曲想となると、高機能なオケと聴かせ上手さが必要だ。となればやはりお勧めはカラヤン盤。ちょっと録音は古いが、ひんやりとしたこの曲にはぴったりの演奏だと思う。

シベリウス:交響曲第5番・第7番

C.デイヴィス/ボストン響 (1975年録音)

(PHILIPS 464740-2 )

1915年、作者50歳の記念に初演された。ベートーヴェン以来の伝統である「第5番」は明るく豪快な作風が復活し、フィンランド国民に熱狂的に迎えられた。初演時は四楽章構成だったが、その後二回の改訂を得て現在は三楽章制になっている。

第一楽章の朗々としたホルンと木管の調べによるゆったりとした開始はその後の壮大な展開を予見させ、やがて崇高な盛り上がりに導いていく。第二楽章の牧歌的な雰囲気、第三楽章の壮大な盛り上がり。特に最終楽章最後のクライマックスでは、まるでよく晴れた朝、北欧の凛とした大地に鮮烈な太陽が昇るような情景が展開し、聴くものを圧倒する。

第二番と並んで人気が高く、演奏頻度も多い。この明るく豪快な大曲を見事に演奏しているのがデイヴィス/ボストン響。バーンスタイン盤も凄まじい迫力だが、ちょっとやりすぎ感もあるのでこちらを推したい。

シベリウス:交響曲第6番|交響詩「タピオラ」 他

S.オラモ指揮/バーミンガム市響 (2003年録音)

(ERATO 0927 49144-2)

1923年初演。重厚壮大な第五番のあとは朗らかな「田園」だろう、という期待を裏切らない美しさを持った曲。他の彼の交響曲が多分に男性的雰囲気が強いのと比較すると、流麗で女性的な可憐さを持っている曲なのだ。四楽章制だが、後の7番と同時に作曲が開始されたこともあって一つの主題が全曲を貫く構成はすでにここでもはっきりしている。5番ほどではないが終盤での劇性も十分で、颯爽と迫力のある名曲だ。これも推進力のあるオラモの指揮で聴いてみたい。

ヴァンスカの録音もいい演奏です!

シベリウス:交響曲第6番ニ短調|交響曲第7番ハ長調

シベリウス:交響曲第2番&第7番

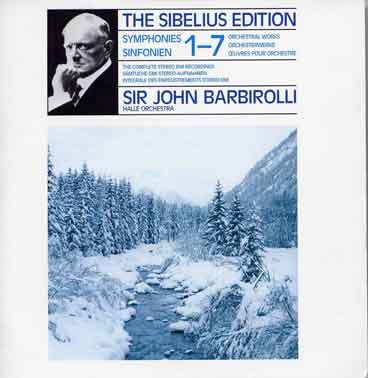

J.バルビローリ指揮/ハレ管弦楽団 (1970年録音)

(EMI 72435 6729926 全集 )

第6番と共に作曲が開始され、6番発表の一年後、1924年初演。シベリウス最後の交響曲は単一楽章、20分足らずの作品だが、重厚華麗な音宇宙は総決算にふさわしい内容となっている。作曲当初は「シンフォニア・ファンタジァ」と名付ける予定であったらしいが、最終的には7番となった。シベリウスはこの曲を作曲後なお五年間は創作活動を行っていたが、1929年以降57年に亡くなるまでの30年近くは全く作曲しなかった。原因は謎に包まれているが、交響曲としての完成度は7番で頂点に達しているとも云える。

曲はアダージョにより開始し、明るさと暗さが交錯し、シベリウスが追求し続けてきた森のざわめきのような響きが弦と木管によって紡ぎだされていく。終盤、金管による荘厳なコラールが盛り込まれて、彼の作品上でも他に類を見ない程の荘重な雰囲気で終わる。叫ぶような雄弁さではなく、時に激しさを伴うものの非常に重厚な語り口を持った偉大な名曲である。まるでシベリウスが彼方で別れの手を振っているかのようだ。

名盤はあまたあるが、ここはシベリウスを十八番にしていたサー・ジョンの、真摯な姿勢が伝わってくる録音で聴いてみたい。

シベリウス:交響曲全集

N.ヤルヴィ指揮/エーテボリ交響楽団 (2002~2004年録音)

最期に、2005年8月に発売されたヤルヴィ二度目の交響曲全集を推薦しておきたい。上記全集の第1番でも前回の録音を推しているが、今回の全集は20年を経た同じ楽団との再録音。旧全集での若さ故の力みがなくなり、隅々まで気を配った素晴らしい演奏になっている。21世紀のスタンダードに成り得る名演奏。是非一度聴いてみて欲しい。

グリーグ:「ペール・ギュント」組曲|シベリウス:交響詩「フィンランディア」 他《KARAJAN ...

H.V.カラヤン指揮/ベルリン・フィル (1984年録音)

(DG F35G 21013 )

1899年ヘルシンキにて初演。シベリウスの交響曲は知らなくとも、この「フィンランディア」の名を知る人は多い。帝政ロシア圧政下、フィンランド国民を鼓舞するものとしてこの曲名で演奏することを禁じられたという逸話を持つ。金管が派手に活躍し、否が応でも聞き手を盛り上げていく名曲だ。こういう曲は金管群の完璧なパフォーマンスが期待できるカラヤン・BPOのコンビが最適。余談だが同じアルバムに収められている「トゥオネラの白鳥」も素晴らしい演奏だ。

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲ニ短調/ヴァイオリンとオーケストラのための2つのセレナーデ ...

A.プレヴィン指揮/ドレスデン国立管弦楽団/A.S.ムター(Vn) (1995年録音)

(DG POCG1941)

1904年初演。北欧的な寂寥感と壮大さを併せ持つ、20世紀に誕生したヴァイオリン協奏曲の傑作。プレヴィン&ムター夫婦の、息のあった演奏でどうぞ。

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲|ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲

S.オラモ指揮/バーミンガム市響/諏訪内晶子(Vn) (2002年録音)

(PHILIPS UCCP-1065)

同じく日本の誇る女流ヴァイオリニスト諏訪内晶子、管弦楽は昇り竜の勢いのあるサカリ・オラモのコンビ、こちらも素晴らしい演奏です。

カンガス/白夜のアダージェット~北欧管弦楽名曲集

クラシック音楽は素敵だ!!のショッピング

-

-

- Jazz

- ぽっかり空き時間のジャズ

- (2024-10-10 17:39:23)

-

-

-

- 好きなアーティストは誰??

- 🎉【サザンオールスターズ、6年ぶり…

- (2024-11-13 19:21:17)

-

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- ブラックペアン シーズン2 Blu-ray B…

- (2024-11-12 17:59:58)

-