全35件 (35件中 1-35件目)

1

-

ワールドシェルズニュース192号

種名サイズ(cm)産地価格オキナエビス1アンシュウオキナエビス・B+4.5フィリピン14,8002コシダカオキナエビス蓋付・B+9.0台湾120,0003ミダースオキナエビス蓋付・A7.4ホンジュラス380,000タカラガイ45アフリカスミナガシダカラ死貝・B+1.8マダガスカル1,4006アヤメダカラ・A1.3フィリピン15078ウスガスミダカラ(マルクロダカラ)・A1.6オマーン1,8009ウブダカラ・B+2.1鹿児島県55,00010エダカラ・A2.0フィリピン10011オトメダカラ深海型・A3.1台湾60,00012オミナエシダカラ・B+3.1和歌山県15013ガスコインダカラ(トコナツダカラ)・B+1.8ハワイ8,0001415カモンダカラ・A1.5フィリピン5016カワムラダカラ・A4.0ハワイ8,00017キイロダカラ・B+1.0フィリピン2018キムスメダカラ・B+2.0フィリピン1,00019クチムラサキダカラ・B+5.0フィリピン25020クロハラダカラ・A4.6台湾60,00021クロユリダカラ・B+5.8フィリピン6,000222324シボリダカラ・B+2.3台湾20025ジャノメダカラ・A6.6ベトナム1,20026シンセイダカラ・B+8.6フィリピン38,00027スソムラサキダカラ・A2.7沖縄県10028スリナムダカラ・A3.0ブラジル35,00029タルダカラ・B+5.0フィリピン20030デイリトダカラ・A1.5フィリピン25031テツアキチドリダカラ・A1.3フィリピン2,00032テラマチダカラ・B+5.5フィリピン96,00033ナツメダカラモドキ・A2.0フィリピン3034ニッポンダカラ・A5.9東シナ海60,00035バークレイダカラ・A2.1南アフリカ80,00036ハナビラダカラ・B+1.0フィリピン3037ハナマルユキ・A2.0フィリピン4038ハラダカラ・A5.0フィリピン30039ヒメホシダカラ・A3.0フィリピン12040ブシェットダカラ・A2.0東シナ海42,00041ベッコウダカラ・A4.7西オーストラリア8,00042ムラクモダカラ・B+7.0フィリピン30043ヤクシマダカラ・A3.5フィリピン15044ヤナギシボリダカラ・B+2.0フィリピン8045イモガイ46イトカケミナシ・B+8.3高知県1,20047ウォールスイモ・B+1.7フィリピン90048ウスキイロミナシ・A1.5フロリダ80049エンマノイモガイ蓋付・B+9.6台湾38,00050オオイシイモ・A3.0台湾3,80051ガクフイモ・B+0.8サウジアラビア20052カミスジイモ・A4.1フィリピン9,80053コロマンデルイモ・B+3.6モザンビーク1,40054シカミナシ(サオジカミナシ)・A9.5フィリピン60,00055タカハシイモ(2019年新種)・B5.0東沙島6,00056チレニアイモ・A2.0ギリシャ80057ナガシマイモ・B+2.4沖縄県40058ニヨリコマドリイモ・A2.1アバコ島2,80059ハゴロモイモ・A7.2タイ24,00060ハナヤカミナシ・B+3.7フィリピン1,20061ハルシャガイ・A3.1フィリピン40062ヒラセイモ・A2.5フィリピン1,40063ヒラマキイモ・A2.4沖縄県40064フルーガーイモ(2004年新種)・B+1.5フロリダ60065フロリダイモ蓋付・A3.0フロリダ2,50066ヤキイモ・B+5.8フィリピン30067ワカヤマイモ・B+1.3和歌山県500北の巻貝68アワジチグサ・B+0.2北海道30069エゾフネガイ・B3.6北海道20070オオヒタチオビ・B+19.0岩手県8,00071クリイロカミオボラ蓋付・B+6.6北海道60072チャイロシワバイ蓋付・B+1.9北海道30073ツバイ蓋付・B+6.2山口県80074ツムバイ蓋付・B+3.8北海道40075ニクイロツムバイ蓋付・B4.0北海道60076ミギマキタテゴトナシボラ蓋付・B12.1北海道1,50077ヤリノホシワバイ蓋付・B+5.3北海道6,00078ユキヒメニナ・B+1.2福島県2,5007980ワダチバイ蓋付・B+7.7北海道3,000日本産8182イイジマフクロウニヤドリニナ・A0.7和歌山県60083イガカノコ蓋付・B+1.3西表島20084イガギンエビス蓋付・B+2.0静岡県40085ウスツムバイ・B+3.4三重県25086ウストンボガイ・B+2.2和歌山県30087ウニレイシ蓋付・B+3.0和歌山県30088ウニレイシダマシ蓋付・A1.9沖縄県30089ウラシマカタベ・B+0.7和歌山県60090エビスガイ蓋付・A1.6三重県10091オオシマカニモリ蓋付・B+1.6沖縄県80092オオツマベニマツムシ・A0.5沖縄県20093カシノメガイ・A0.6石垣島60094カヤノミカニモリ(カスリカニモリ)・A1.9沖縄県20095ガンガゼヤドリニナ・B+0.3和歌山県50096キヌガサガイ蓋付・B+7.0和歌山県45097キヌジサメザンショウ蓋付・B+2.0駿河湾48,00098キヌボラ・B+1.0神奈川県30099キノシタバイ蓋付・B+7.2三重県1,800100キンシバイ蓋付・B+3.7和歌山県400101クボタシタダミ・B+0.3千葉県600102クリイロカメガイ・B+0.6三重県200103ケハダヨコスジニナ・B+0.7沖縄県120104コウダカタマキビ蓋付・A1.7沖縄県140105コビトウラウズ・B+0.2三重県200106ゴマフカニモリ・B+1.1石垣島120107シャコガイヤドリイトカケギリ・B+0.3石垣島400108シロガネシタダミ・B+0.5和歌山県200109シロガンゼキボラ蓋付・B+6.6高知県600110シロスソカケガイ・B+0.7三重県400111シロヒメナガニシ蓋付・B+3.0和歌山県300112シロレイシ蓋付・B+3.9三重県200113スエヒロバイ蓋付・B6.3長崎県3,000114タカラシタダミ・B+1.4和歌山県150115ツギノスナギンチャクイトカケ・B+0.2和歌山県1,400116ツマベニマツムシ・A0.6沖縄県200117ツメタガイ蓋付・B5.6三重県150118トガリカセン蓋付・B+2.1和歌山県800119トゲレイシダマシ・B+2.1沖縄県400120トサカツラ・B+0.5三重県150121ナカヤマザンショウ・B0.5鹿児島県800122ノグチヒタチオビ・B+9.4三重県500123ノシメニナ・B+0.8沖永良部島600124ノボリガイ・B+1.3宮古島100125バイ蓋付・B+5.0三重県150126ハナゴショグルマ・B+0.6高知県100127ハナダタミ蓋付・A0.8沖縄県200128129ヒトハサンゴヤドリ蓋付・B+1.4久米島600130ヒメオリイレムシロ蓋付・A1.2石垣島600131ヒメトウガタカニモリ・B+1.5石垣島400132ヒメムシロ・B+0.7岡山県600133ヒラカラマツガイ・B+2.0沖縄県300134135ホンカリガネ・B+5.5三重県120136マダラヒラシイノミガイ・B+2.0西表島200137ミオツクシ・B+3.2遠州灘150138ミガキザンショウ蓋付・B+0.4高知県1,000139ミノオニムシロ・B+3.7長崎県800140ムシロガイ蓋付・A2.1岡山県200141ムラサキサンショウスガイ・B+0.3石垣島260142ヤカドツノガイ・B+3.6愛知県150143ヨウラククダマキ・B+0.9鹿児島県8,000外国産144145Serratifusus excellens(2003年新種)・B+3.8ノーフォーク海嶺600146アツソデ蓋付・A13.0ニューカレドニア14,000147アラボリトゲコウシツブ・B+0.5フィリピン300148アラメツクシ・B+0.7フィリピン800149イカリガタツグチ・B+1.5フィリピン800150イトカケツクシ・B+1.8フィリピン800151イトカケボラ・B+1.8フィリピン900152ウニヒザラガイ・B+4.4フィリピン3,000153ウネホラナリコウシツブ・A1.6フィリピン600154ウミキセルキリオレ・A0.6フィリピン2,000155ウラシマキヌメボラ・A3.8フィリピン4,000156エボシシロスズメ・A0.8フィリピン2,000157カイコヘリトリガイ・A1.2フィリピン200158カキイロオトメフデ(2006年新種)・A1.6フィリピン1,000159ガネサボラ特大・B+28.0ギニア12,000160カワリボリシャジク穴開き・B+1.2フィリピン400161キイロカニモリ・A2.0フィリピン200162キオビミノムシ(2009年新種)・A4.7フィリピン800163キグチニシキニナ・A1.6トゥアモトゥ諸島800164キラースネール(淡水エゾバイ)・B+1.4タイ800165クサイロチグサ(2006年新種)・B+0.5フィリピン150166クチベニツノマタモドキ蓋付・A2.4オーストラリア400167クチムラサキウミウサギ・A4.7フィリピン6,800168グフィルエビス(2004年新種)・B+0.3フィリピン1,400169クレナイセンジュ・B2.6フィリピン250170クロカラマツ・A2.5フィリピン200171コゲイロホソシャジク・B+1.4フィリピン500172コシダカヘソワゴマ・B+1.1フィリピン150173コトツブ・A1.2フィリピン400174ゴマフヌカボラ2個セット・B+0.9フィリピン200175コンゴウトクサ・A2.4フィリピン300176177ザラエビス(ネンジュエビス)蓋付・A2.5スペイン1,500178シッコクモミジボラ・B+1.1フィリピン800179シマオカイシマキ・B+1.8フィリピン200180シラサギツブ(スカシボリツブ)・A0.4フィリピン400181シラタマコゴメ・A0.8バハマ諸島200182シラボシヘリトリガイ・A4.2ギニアビサウ600183シロウネクチキレボラ・B+3.3フィリピン400184シロオビキイロタケ・B+1.9フィリピン250185シロオビヒメルリガイ・B+0.9フロリダ1,200186シロオビモモイロオトメフデ(ルビーオトメフデ)・A0.4フィリピン600187シロスジアラボリクチキレツブ・A0.3フィリピン300188スズメフウリンチドリ・B+0.4フィリピン300189スソグロキイロシャジク・A2.0フィリピン600190スミゾメシズクニナ・A0.8フィリピン300191ズングリフジツガイ蓋付・A5.1フィリピン5,000192セイジトリノコガイ・B+1.8インド200193ソバカスクダマキ(2007年新種)・B+1.5フィリピン600194ソリキヌヅツミ・B+1.1フィリピン400195196ダイモンジフデ・A3.9台湾5,000197タカラシタダミ・B+1.2フィリピン150198タケノコボタル・B6.2台湾1,800199タツノコチヂワケボリ・A1.5フィリピン3,000200タテジワベニクジャクボラ・B+6.1オーストラリア6,000201タマゴガイ・A3.6モザンビーク400202チイサヒタチオビ蓋付・B+3.0台湾12,000203チビタケノコガイ・B+0.6フィリピン400204205チャオビクチキレツブ・A1.1フィリピン300206チュウクワノミカニモリ近似種2個セット・B+1.5フィリピン400207トウダカハマヅト・B+0.9フィリピン300208トラフモミジボラ・A2.5フィリピン600209ニクイロコウシツブ・B+1.0フィリピン600210ニヨリカスリトリノコガイ(ヌノビキトリノコガイ)・A2.0インド400211パイプヨウラク・B+0.5フィリピン800212ハマオトメフデ・B+1.0フィリピン400213ハルサメヘリトリガイ(アダンソントリノコガイ)・A2.1セネガル800214バルディビアウラシマ・B+7.7ソマリア8,000215ハンレイフデ・B+0.8フィリピン400216ヒシガタマンジ・B+0.3フロリダ300217ヒメトクサバイ・A2.6フィリピン200218ヒメマキアゲエビス・A0.9フィリピン300219ヒレツノクダマキ(アカエリツノクダマキ)・B+2.7フィリピン800220ヒロクチリスガイ蓋付・A2.1フィリピン300221フィリピンシズクニナ(2009年新種)・B+0.8フィリピン300222フィリピンフデ・A1.8フィリピン300223フタスジツノクダマキ・B+1.2フィリピン300224ブローデリップヤシガイ・B19.0フィリピン1,800225ヘソツマリタマガイ・A0.7モザンビーク300226ホソテングニシ・B+10.3ベトナム2,000227ホソニクタケ・B+3.1フィリピン400228ホンウミマイマイ・B+2.1ニュージーランド1,800229マボロシメロン・A21.5オーストラリア15,000230マルオボロボタル・B+1.4南アフリカ400231ミカエリチドリガサ・B0.3フィリピン800232ミガキウラシマ蓋付・A5.9フィリピン6,000233ミナミノサワラビ(Zelippistes excentricus)・B+1.5フィリピン900234ムカドケボリクチキレツブ変異型死貝・B0.8フィリピン400235ムシエビ・B+1.3フィリピン300236ムラサキムカデソデ蓋付・A10.9モーリシャス35,000237ヤマモトヒタチオビ・B+16.0台湾28,000238ユメマクラ・A4.6フロリダ500239ヨロイツノブエ・A1.6フィリピン200240ワダツミリュウグウエビス(2014年新種)蓋付・B+2.7東沙島50,000二枚貝241アオカリガネエガイ・B3.4沖縄県400242イササヒヨク・A1.2台湾500243イタヤガイ・B+4.3和歌山県200244イレズミザルガイ・A2.4沖縄県400245ウズザクラ・B+0.9福岡県400246ウマノクツワガイ・B+7.7ベトナム600247ウンモキクザル・B+1.4高知県1,400248エガイ・B+4.0和歌山県150249エゾバカガイ・B+7.3北海道300250オオシマヒオウギ・B+4.0沖縄県3,500251252オチバガイ・B+3.2岡山県300253カブラツキガイ・A2.1沖縄県200254カリガネエガイ・A3.1和歌山県150255キヌマトイガイ・B+1.3千葉県200256クチバガイ2個セット・B+1.7鹿児島県200257クマドリツキヒガイ・B+0.7和歌山県800258クモリソデ・B+2.6高知県500259ケショウシラトリ・B+2.2三重県150260ケショウシラトリガイ・A1.6三重県150261コウホネガイ・B+2.9台湾600262コケガラス・B+4.7福岡県250263サクラガイ・A1.5福岡県150264シャクシガイモドキ・B+0.7三重県4,000265シラスナガイ・B+1.5西表島300266スミゾメソデ・B+1.3鹿児島県1,400267ソトオリガイ(ウスギヌガイ)・A2.3三重県250268チリハギガイ・B+0.2三重県50269チリハギガイ・B+0.2岩手県60270チリメンカノコアサリ・A1.5フィリピン150271ナミノコザラ・A0.9ベトナム150272ニューギニアロウバイ・A1.3フィリピン500273ハートガイ・A3.0フィリピン120274ハザクラ・A2.9石垣島300275パラワンウグイスガイ・B+6.0フィリピン250276ヒメシラトリガイ・A2.2岡山県300277ヒメスダレガイ・A3.8台湾400278フネガイ・B+1.8三重県100279ベニエガイ・B+4.6沖縄県500280ホトトギスガイ・B+1.6三重県50281ホンクルミガイ・A0.7イギリス400282マメヒバリガイ・B+0.6和歌山県300283マメヒバリガイ・B+0.9和歌山県300284マルアサジガイ・A2.3フロリダ300285マルスダレガイ・A3.2フィリピン300286ミゾガイ・B+2.6福岡県300287ミゾガイ・B+3.0神奈川県400288ムラクモハマグリ・A3.1ベトナム500289ムラサキヒヨク・B+4.3ペルー2,800290ムラヤマサラサガイ・A1.6ベトナム600291メキシココムラサキガイ・A2.1パナマ290292モグラノテ・B+1.5和歌山県300293モモノハナガイ・B+1.0福岡県150294ヤグラビョウブガイ・B+7.6ベトナム1,500295ユウシオガイ・A1.3山口県100296ユウシオガイ・A1.4福岡県200297ユキガイ・A3.1沖縄県400298ヨーロッパワスレガイ・B+7.2イタリア350299リュウキュウナミノコガイ・A1.1奄美大島100300リュウキュウヒバリガイ・B+2.8和歌山県200301リュウキュウマテガイ・A6.4ベトナム400陸産種種名 サイズ(cm)産地 価格302アマソナストウガタマイマイ・B+4.0ペルー800303304カタマルカトウガタマイマイ・B+1.8ペルー800305カハマルカナガマイマイ・A2.8ペルー600306カラストウガタマイマイ・A2.8ペルー900307308クチアカミカンマイマイ・A3.8ペルー1,200309コエダミカンマイマイ・A2.4キュラソー400310シロクチベニアフリカマイマイ・B+7.4南アフリカ900311312タルマナガマイマイ・A2.4ペルー900313タワートウガタマイマイ・A1.6ペルー400314ハジメメキシコミカンマイマイ・A2.6ペルー600315フィロコスタギセル・B+1.6ペルー600316ベニアフリカマイマイ・A9.2サン・トーメ島1,200317ペルーマルクチギセル・B+1.9ペルー1,400318マルテンスサラサマイマイ・B+2.4コンゴ500319メノウアフリカマイマイ・B+13.6アイボリー・コースト1,400320リチャードギセル・B+1.4ペルー600321ルリグチアフリカマイマイ・A10.6カメルーン1,800322レイメバンバギセル・B+1.7ペルー600323ワヌコトウガタマイマイ・A2.3ペルー600

2021.09.06

-

ヤジリサンゴヤドリ

和名:ヤジリサンゴヤドリ学名: Coralliofusus acus産地:土佐足摺岬沖 100fms.殻高:27mm 殻径6.7mm備考:模式標本

2017.06.15

-

ニッポンダカラ

3月中旬に三重県南部でニッポンダカラが採取されました。三重県での記録としては約40年ぶりです。いつもは水深10-20mくらいの漁ですが、この日は60mに仕掛けたところ採れました。55mmのきれいな個体で今も元気です。

2017.04.09

-

ワールドシェルズニュースについて

ワールドシェルズニュースは、1971年に第1号が発行されて以来45年続く貝類を中心としたカタログです。第178号より、ワールドシェルズニュース日記の中でも公開していきます。第2号表紙第2号より

2016.09.19

-

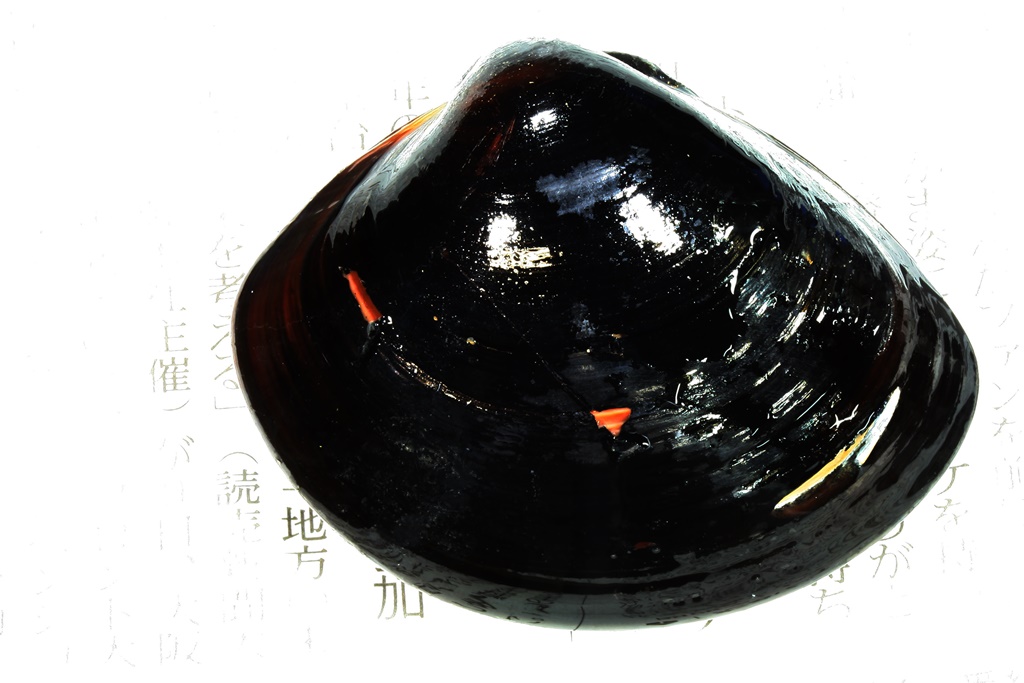

真っ黒なハマグリ

三重県松阪市の河口域に潮干狩りに出かけた親子から、真っ黒で大きなシジミが採れたけど、これは何でしょうかと問い合わせがありました。実物を拝見するとオキシジミでした。その中に真っ黒なハマグリも混じっていたのですが、これほど黒いのは見たことがありません。硫化鉄の影響かも知れません。

2015.04.05

-

深海の不明種

三重県尾鷲沖水深300mから得られたホヤにくっついていた巻貝と二枚貝。巻貝は1mm程度で、二枚貝は1.5mmほど。そのうち巻貝は移動してしまいましたが、二枚貝は足糸?でくっついているようです。

2014.12.23

-

ドリスアラメイトカケ

学名:Amaea dorysa産地:和歌山県白浜町沖 水深200-250m

2014.12.08

-

ヒクヤエバイトカケ

学名:Cirsotrema amplsum産地:和歌山県白浜町沖 水深200-250m

2014.12.07

-

ユメノトウガイ

静岡県御前崎沖の遠州灘産水深150-200m学名:Nipponotrophon pagoda

2014.12.06

-

アダンソンオキナエビス

産地:ギアナサイズ:殻底16cm 殻高17cm南米ギアナ沖を航行中の船員が入手した珍しい貝。サイズも大きく見栄えもするが、死貝でやどかりが入っていた。また、ニスが塗ってあり、採集者と思われる書き込みまである。それでも風格が有り、見とれてしまう。今では、このような型は滅多に取れない。ある日、来館された梶山彦太郎氏がこの貝を気に入ってくれて、譲って欲しいと言われた。しかし、これは第一標本。手放すわけにはいかない。。そこで、第二標本が入ったらお譲りしましょうとなった。翌年、第二標本が入って連絡すると次の日飛んできた。今から30年ほど前のことである。

2014.11.07

-

タンセイイトカケシタダミ

今年の9月に、三重県尾鷲沖水深200mから得られたナマコに1.2mmの貝が付着していました。このほど、この貝がタンセイイトカケシタダミという珍しい種類であることが解りました。山口県でしか知られていなくて、もちろん三重県初です。タンセイイトカケシタダミBrookula tanseimaruae Tsuchida & Hori, 1996

2013.12.27

-

身が白いエゾアワビ

三陸産の軟体部が白いエゾアワビを飼育中です。貝殻は普通のエゾアワビで一緒に飼育しているものと変わりませんが、身は白いのです。何十年も海産物を取り扱っている方も初めて見たと言っていました。

2011.04.05

-

イチモンジチドリダカラ

イチモンジチドリダカラは、極稀産種です。初めてこの貝を見たのは10年ほど前ですが、その時の標本は特徴である一文字模様が無くて色の薄いチドリダカラ風でした。最近、細長いラインが一文字になっている素晴らしい標本が入ってきたので紹介します。しかし、写真で見るとはっきりしませんね。実物は、もっとラインが細長く伸びて見えるのですが。アケボノダカラと同じ属なので、名前がチドリでもまったく違います。フィリピンや台湾、南アフリカなどに棲息します。ちなみに写真の貝は、台湾澎湖群島産、今年の6月に採集されました。

2010.07.13

-

ハワイホシダカラ

ハワイホシダカラは、巨大で重厚、何とも言えない魅力的な貝だ。大きければ大きいほど魅力が増すのだが、流通しているのは12cmくらいまでか。外見は、普通のホシダカラと変わらないように見える。文献によると違いの説明が書いてあるが、ホシダカラも数多く見ていると同じようなのが出てくる。模様にしても形にしても色にしても変異が多いと感じている。そのため10cmを越えるホシダカラならハワイホシダカラと言えるかというと、雰囲気が違う。フィリピンで、11cmのホシダカラを見たが、やはりホシダカラで、ハワイホシダカラでは無い。微妙な雰囲気の違いは、他の貝でも言えることがあり、難しいものだ。写真は、鳥羽水族館で展示されている個体の一つ。殻長は、123mmだ。ちなみに30年前は80ドルくらいだったが、今ではかなり高価になっている。サイズによって価格も違うが、同程度だと200ドル以上するのではないか。学名:Cypraea tigris schilderiana (Cate,1961)

2009.11.03

-

巨大サザエ

10月23日に、尾鷲市九鬼より巨大なサザエが到着した。普段見かけるサザエは、10cm内外のサイズだが、こいつは重さ1280g、殻高16.6cm、殻幅17.6cm、蓋の直径6.6cmと巨大だ。重さが通常サイズの5-6個分もある。水深20mの深さで、海士(男性)が潜って採ったという。千葉県では、エビ刺網で15cmのサザエが採れる。普通は、高さの方がサイズが大きい。今回のサザエは幅が17cm以上あるので、かなりぼてっとして大きく見える。海女さんが採ってこられない深さにいるサザエは、大きく成長するのだろう。尾鷲では、大きなサザエが採れると聞くがこれほどのサイズは、まず無いと思う。

2009.10.27

-

ヤセイチョウガイ

学名:Homalocantha anomaliae産地:タリクッド島(フィリピン)とっても繊細な貝。たいへん珍しく、なかなか入手出来ないが、今年は偶然にも3個体を見た。水深300-400mの深海種で、刺網によって揚がってくる。華奢な貝だけに網に引っかかって壊れることも多いので、写真のようなきれいな個体は稀だと思う。トナカイイチョウのバリエーションという意見もあるが、実物を見ると明らかに別種だ。ちなみに蓋は、殻口よりも大きいので、口の中には入らない。痩せたイチョウガイという意味の名前だけど、もっと良い名前にして欲しいなあ。

2009.10.11

-

ノシメガンゼキ

学名:Hexaplex cichoreum産地:アレグアイ島(フィリピン) 水深3-5m 岩礁帯サイズ:12cm昔から好きな貝の一つ。この半分くらいの大きさのものを夏になるとデパートなどで販売していた。棘が長くなると、だんだん曲がってきて何とも言えない魅力的な形になる。

2009.09.28

-

ロマリアセキコウマイマイ

学名:Dupotetia romalea(Bourguignat, 1882) 産地アガディールモロッコ小川近くの草むらの中から採集された、真っ白なカタツムリ。白い土壁のような殻は、モロッコの街をイメージさせる。現地に行けば、たくさんいるのだろうが、日本で紹介されることは滅多に無いという珍しさ?大きさは、2-3cmだ。

2009.09.26

-

バライロマイマイ

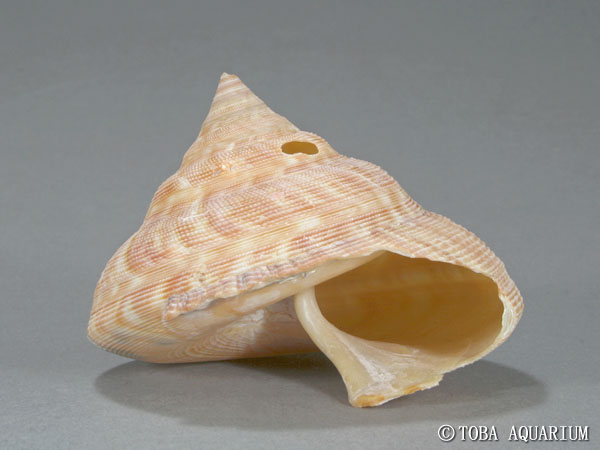

学名:Megalobulimus roseus (Montfort, 1810) もうずいぶん前から倉庫にあった陸産貝。十数年前までは、各地のデパートで開催された夏の催事でもちょくちょく、この貝は、売られていた。大きさ6cm程度で陸の貝としては割合きれいな部類に入るだろう。昔は、貝のデータを重要視していなかったので、産地がブラジルであるということ以外には、どのような経緯で採られたか知ることは出来ない。今でも数十個残っているが、どれも小さな孔が開いてしまっている。バライロマイマイという名前の通り、きれいな色をしているが、普通種なので、現地に行けば、うじゃうじゃいるのだろう。それもちょっと怖い。数個を並べて、自然の作り出した美しさを愛でるのが一番か。

2009.09.23

-

これでもアワビ?

7月21日に尾鷲市の方から送られてきた一個のアワビ。サイズは、11cmですが、形がとても変わっています。まず、呼水孔が2列あります。孔は、上の3個のみで下列は、全部塞がっていました。それから普通のアワビと反対に弧を描いているような形です。裏から見ると、下列の痕跡が見えません。殻頂も端っこすぎるかな?半分は、割合普通です。海女さんは、最初ムール貝みたいな形からアワビと思わなかったのですが、動いたので採ってみたそうです。そしたらアワビだったので、びっくり。何十年もやっていて、こんなのは初めて見たそうです。なぜこのようになったのか不明ですが、クロアワビに間違いないでしょう。今日から、マリンギャラリーで展示しますので、ぜひご覧ください。

2009.07.28

-

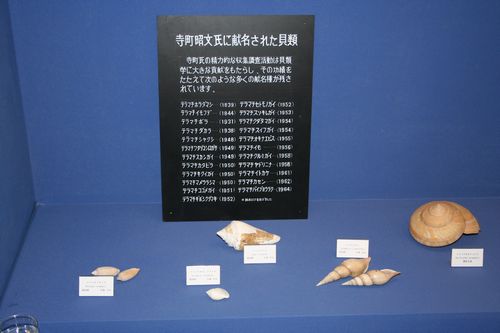

寺町氏に献名された貝

貝類展示コーナーの一角に寺町昭文氏に献名された貝が展示されています。寺町氏は、50年以上かけて7,000種類もの貝を集めました。その大半は、常設展示を条件に鳥羽水族館に寄贈されたのです。コレクションの中から、ナカムラカセン、マツモトミズスイなど新種が新たに発見されたりしています。現在も、未整理の標本があり、その中にはさらなる新種があるだろうと、かって寺町コレクションを研究されていた大山桂博士は、おっしゃりました。

2009.05.06

-

タコブネ

タコブネの生体を展示しています。サイズは4cm程度と、かなり小さい個体ですが、窓際の小さな水槽に入れてあるので、よく観察出来ます。タコブネは、世界の暖海に棲む貝で、蛸が入っています。この蛸をフネダコと言います。貝殻を持つ蛸で有名ですが、殻を持つのは雌だけです。日本では珍しいものですが、時に大量に打ち上げられたりします。普通は口の端は丸くなっていますが、ごくたまに尖っているのがあって、珍重されます。殻の質は薄く柔らかいため、持つときにちょっと力が入るとひび割れたりします。同じように貝殻を持つ蛸にアオイガイ、チリメンアオイガイ、チヂミタコブネがいます。中には20cmを越えるアオイガイもいて、この仲間の最大種です。

2007.10.07

-

ゴコウノオキナエビス

オキナエビス類の新種ゴコウノオキナエビスが大阪府八尾市の河野剛氏より寄贈され、27日に一般公開されました。一見するとテラマチオキナエビスの亜生貝みたいですが、比較すると体層の角の張り方や絹目状の肌の感じが違います。ゴコウノオキナエビスは、2006年に、アンシュウ、ポッペ、後藤氏によって発表された一番新しいオキナエビスの新種です。寄贈されたのは2個で、写真右側の壊れている標本は、新種発表の素になった標本のひとつで副模式標本と言います。貴重な標本のため、展示はされず今後の研究に役立てられます。もう1個の標本は、殻底サイズが79mmありますが、今までに発見された12個の標本は、平均50mm程度なので、今までで最大となります。今のところ12個しか知られていなくて日本では当館の1個のみですが、産地であるフィリピンのミンダナオ島ではごく稀に採集されているらしいので、今後増えていくと思われます。それにしても今まで知られていなかったのが不思議なくらいの貝です。たまに採れても新種とは思われていなかったのかも知れません。あるいは、生息域での漁や調査がされていなかったのかも知れません。オキナエビス類は世界に31種類が知られています。そのうち今回の展示で当館では18種類のオキナエビス類を所蔵することになりました。

2007.09.28

-

ゴールデン水槽

ゴールデンウイークということで、期間限定特別展が開催されています。水槽で泳ぐ魚たちの上に鎮座するのは、触れる物すべてを金に変えてしまう能力を持ったミダス王の名前が由来のミダースオキナエビス、別名コガネダカラと言うナンヨウダカラ、それに金じゃ無く黄色のタマゴタニシマイマイ、ウコンフィリピンマイマイです。

2007.04.29

-

マコトノオキナエビス

生きた化石とも言われるオキナエビス類の一番新しい新種マコトノオキナエビスを公開しました。学名は、以下の通りです。Perotrochus tosatoi Anseew, Goto & Abdi, 2005世界で4個しか発見されていない貴重な貝です。模式標本は学名にもなっているtosato氏よりパリ博物館に寄贈されました。残る2個は発表者の一人Anseew氏(ベルギー)が所蔵しています。当館に入った個体は模式標本より早く採集された世界初の個体です。産地は、南米仏領ギアナはカイエンヌ沖水深200mです。穴が開いた死貝だったために、そのうち生貝が採れるだろうと待っていたのですが、採集されるのは死貝ばかり。4個採集されたので発表されましたが、模式標本も穴が開いています。今回日本唯一の所有者であり、和名にもなっている中野誠人氏より当館へ寄贈されました。オキナエビス類は本種が発表されたVISAYA誌によると30種類。本種が入ったことにより、当館では17種類目のオキナエビス類となりました。

2006.11.03

-

知られざる貝たちのすみか

兵庫県は西宮市にある西宮市貝類館には、鳥羽水族館が協力したオウムガイの水槽があり、生体展示しています。その西宮市貝類館での特別展のご案内です。貝の仲間は珊瑚礁にすむもの、波の荒い岩礁地帯にすむもの、波打つ砂浜や硬い岩の中、深海底にすむものなど、その生態はさまざまです。今回はそれら、知られざる貝たちのすみかを紹介する展示だそうです。期間は10月5日から11月28日まで。休館日は毎週水曜日です。

2006.10.06

-

イソギンチャクにコーティングされた貝

鳥羽水族館にある標本室。そこに奇妙な形をした貝の標本を見つけました。おそらくイイジマオキヤドカリが入った大きさ10cm程度の貝は前身が銀色でシワがたくさん入っています。熊野灘深海500mくらいの物らしいのですが、こんな形の貝を見たことがありません。それもそのはず、これはキンカライソギンチャクがナシガタミヤシロの貝殻をリフォームしたものだったのです。キンカライソギンチャクは、イイジマオキヤドカリと共生関係にあり、貝殻がヤドカリにとって小さくなってくると引っ越ししなくてもいいようにクチクラ質という物質で拡張工事をしてあげるのです。こうして、引っ越ししなくても家はだんだん大きくなり、ヤドカリにとっても大助かりです。それにしてもこんな標本がアルコール浸けで眠っている標本室には、まだまだ私の知らない秘密が隠されているに違いありません。

2006.09.11

-

オンセンゴマツボ

貝は、深い海の底から高い山の上、洞窟の中とかいろんなところの環境に適応して棲んでいます。中でも変わっているのが、このオンセンゴマツボ。成長しても4mm程度の大きさなので、そこにいたとしてもつい見過ごしてしまうことでしょう。大分県の温泉地に生息していますが、40°くらいの人にとっては、ややぬるいくらいの温泉にいます。しかし、その棲息場所は限られていて温泉地でも一カ所にしかおりません。そんなわけで詳しくは書けませんが、なにしろ小さいのでじっと身を凝らしてみないとなかなか見つかりません。周りはたくさんの観光客や地元の人がおりますからいつ絶滅しても不思議ではない環境です。小さいために生き残れてこられたのでしょうか?これからも人の目に付かないよういつまでもそこにいて欲しいですね。8月に産卵して、今その稚貝の大きさ0.5mmほど。ルーペで見ないと解らないくらいです。ということで写真は大人です。

2006.09.01

-

ダイオウイトマキボラ

ダイオウイトマキボラ、かなり大きな貝です。殻の先から先まで52cmありました。この貝はフロリダ産でけっこう珍しい種類です。和名を漢字で書くと大王糸巻法螺、つまり糸巻き状の彫刻がある、とても大きなホラガイという意味です。この貝の世界最大とされるのは1982年に採集された個体でなんと61.6cmもあります。日本の代表選手は山伏でおなじみのホラガイですが、これの世界最大は文献によると49cmとなっています。オレンジがかった赤色系の美しい色彩で装飾品に加工されれば高値が付きます。また、ごく稀に採れる真珠はホースコンク真珠と言われます。馬並みに大きいという意味でしょうか?と言うわけでは無くて、貝の細くなった部分を馬のしっぽに見立てたみたいです。ちなみにこの貝は世界で二番目に大きな巻貝です。いつか一番大きな巻貝も紹介します。

2006.08.19

-

二重アワビ

飼育員から変わったアワビが持ち込まれたと連絡があり早速見に行きました。予備水槽で元気にしていたそのアワビには殻が二重に重なっているように見えます。貝殻の上にまた貝殻といった感じです。どうしてこうなったか不思議です。

2006.08.12

-

台風の後

台風7号は、三重県の沖をゆっくりと通っていきました。打上貝殻を拾うには良い状況です。そこで海岸に出ましたが、そこは砂浜が見えないくらい海草が打ち上げられていました。地元の人たちがより分けながら採集しています。アラメという海草を採って浜や堤防の上に1日干しておくのです。干したアラメは業者が買い付けに来るまでシートで覆われ山積みされます。しかし、こんなに打ち上がった日には作業が追いつきません。すぐにコバエが大量発生し腐っていきます。こうなると数日は歩けません。

2006.08.10

-

ミュージアムショップ

4月も半ばを過ぎ、すっかり春めいてきました。ところが朝はまだ寒いと感じる鳥羽です。さて、春に合わせて鳥羽水族館館内にミュージアムショップがオープンしました。貝殻と書籍とフィギュアが中心の売店です。今まで売店ではほんの少しの貝殻を販売していましたが、今度は目移りするくらい並べました。売店の奥には倉庫もあり、ご希望ならばご覧頂くこともできます。30円から65万円までの貝殻をどうぞご覧下さい。書籍は、絵本から専門書、洋書まで取りそろえました。こちらも一般書店ではなかなか入手出来ない本が多くありますのでごらんください。立ち読みも歓迎です。フィギュアには樹脂製と陶器があり、なかなか面白いですよ。そんなわけで、鳥羽水族館御来館の際はミュージアムショップにぜひお立ち寄り下さい。場所はアシカショーステージの下になります。ショップ隣では水中のアシカ、アザラシをご覧頂けます。(2024年5月現在閉店中)

2006.04.18

-

エントツガイ

エントツガイは、漢字だと煙突貝となります。まさに煙突のように中が空洞で細長く丸い貝殻です。驚くのは長さが1m以上にもなることです。写真の標本は1m20cmもある最大級です。この貝は、なんと二枚貝で、その名残の二枚の殻が根本にあります。フナクイムシ(貝であり、虫ではない)の仲間となります。フナクイムシは、木に穴を開け潜り込み、かみ砕いた木を消化する特殊な器官を持っていて、それを濾過して栄養にしています。フナクイムシ自体は1cmもないくらいなのでエントツガイが同じ仲間とは思えないくらいです。石灰質の殻は壊れやすく、運搬するのがたいへんです。かって、沖縄の貝類館にプレゼントするため運んでもらいました。1m以上の細長い貝を手荷物で飛行機に持ち込み、座席で抱えていたのが、なにかの拍子に真っ二つになってしまったものです。そんなわけでフィリピンのミンダナオ島では普通にいるのですが、運ぶのが難しくなかなか入手出来ません。

2006.01.28

-

クモガイ

クモガイは、紡錘形で殻の片側に7本の刺がある変わった形の貝です。同じ仲間には、サソリガイやラクダガイなどがおります。さて、そのクモガイは三重県から南にかけて分布しています。たまに海岸に落ちていることもあって、見つけたら大喜びですね。コレクションする方にとってはかっこいい貝のひとつです。とは言っても、いわゆる普通種なので珍しい貝ではありません。数百円で販売されております。そんなクモガイですが、小さいときにはまったく違う形をしています。別の貝みたいですね。右が沖縄の名護リーフ産、左側がフィリピンはセブ島産です。

2006.01.27

-

貝を集めること

貝を集めることは、紀元前の昔から人々の趣味のひとつでした。ここでは、世界の貝殻についていろんな事を書いていきたいと思います。貝類は世界に8万種類とも11万種類とも言われていて、魚類の3万種類を遙かに超えています。もっとも、昆虫の30万種類には負けますが。貝殻は、保存さえ間違えなければ何百年も美しい姿を残します。そのため代々伝えていくことが出来る自然の標本となるわけですね。鳥羽水族館ではおよそ1万種余りのコレクションがあり、その一部を展示しています。展示してある標本のどれもが一級品で、貝の趣味がある方はもちろん趣味のない方でもじっくり見学されています。こうした貝殻を世界中から輸入して販売もしております。自分で採りに行けない貝は買って集めることになります。どんどんコレクションが増えていくのは、実に楽しいことです。そのお手伝いが出来ればと思います。

2006.01.22

全35件 (35件中 1-35件目)

1