全て

| カテゴリ未分類

| 農業・農村

| 森林・林業

| 我が家の田んぼ

| 生き方

| 水俣紹介

| 音楽

| 理想の農業

| 今日の反省

| 読書

| 環境

| 人相を良くする

| 暮らし

| 集落営農組織

カテゴリ: 我が家の田んぼ

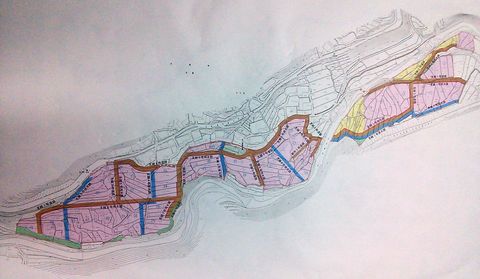

愚生の住む中小場集落で、圃場整備の計画が進んでいます。

順調にいけば5~6年後には、今までのような狭く効率の悪い田んぼが、

きれいに区画され、道路も広くなり、作業効率の良い田んぼに生まれ変わります。

棚田の広がる風景はいいものです。特に春先の水が張られた時の棚田は美しいものです。

しかし、それは人の手で管理されているからこそ美しく感じるのです。

管理されなくなった棚田は、いわゆる耕作放棄地になります。

トラクターなどの機械を入れるのにさえ苦労するような棚田から耕作放棄地になります。

そうなると美しさなどなくなっていまいますから、多くの人は棚田を守りたいと思うはずです。

米を作るのが無理なら、大豆をつくったり、せめて草刈りだけでもやって景観を守ろうとします。

では、圃場整備をすることで棚田を壊してしまうと、景観も壊してしまうということになるのでしょうか?

ここでよく考えてほしいのです。

棚田が守られれば景観は守られます。では、棚田は誰が守るのでしょうか?

消費者が棚田のお米を買うことで、棚田が守られるという場合もあります。

ボランティアで棚田の草刈りをするという場合もあります。

しかし、日常的に棚田を管理しているのは、そこに住む農家です。

棚田が管理されなくなるというのは、その農家が棚田で米を作ることを断念したということです。

多くの農家が高齢化し、後継者もいないという理由から、耕作を断念しています。

今後、そういう農家は増え続けると思われます。

守らなければならないのは、そういう農家です。「田んぼ」ではなく、「人」なのです。

田んぼで米を作り続けていく「人」を守り、サポートしていくシステムことが必要です。

そして、次に必要なのが圃場整備なのです。

トラクターも入らないような田んぼでは、営農を継続していくことは不可能です。

必要なのは、営農を継続していけるような条件を整えることです。

圃場整備は絶対に必要なことだと考えます。

農業を守ることは、地域を守ることにもつながると思うからです。

営農を継続していく「人」が残れば、棚田を管理する「人」が残るということになります。

要は、営農を継続していく「人」が残ることこそが大切なのです。

実際に、中小場集落の圃場整備の場合も、我家の田んぼの半分は棚田のまま残ります。

半分を整備することで、残りの半分の管理も楽になります。

特に、合鴨農法の田んぼは棚田のまま残しておく予定にしています。

計画は進んでいます。しかし、今はあくまで計画です。どうなるかはわかりません。

うまくいっても5年先です。

集落の高齢化は進んでいます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[我が家の田んぼ] カテゴリの最新記事

-

合鴨たちに感謝 2013.12.18

-

合鴨がやって来た! 2013.06.06

-

いよいよ田植えです! 2013.06.03

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.