PR

カレンダー

2024.05

2024.04

2024.02

コメント新着

キーワードサーチ

いい写真を撮りたい

でも失敗してしまったら、作品もなにもない

失敗してない写真が増えれば、良い写真も増える。

上手く撮る以前の、失敗しない方法を言語化してみます。

よくある失敗例

・明るすぎる 暗すぎる

・ブレる

・ピンぼけ

・水平、垂直、真正面がとれていない

・被写体が写りきらない

・邪魔なものが映り込む

・シャッターチャンスを逃す

・その他ミス

こんなところでしょうか?

ほかに失敗あるある、初心者あるある、あるかな?

これらの失敗への対策として、最近の自分は

カメラに任せることと

自分がやること

2つをハッキリさせることを意識して、主に一眼レフカメラの設定を見直すことで失敗しないように写真を撮ってます。

明るすぎる 暗すぎる

対策

・シャッタースピード優先モード、絞り優先モードにする

・ISOオートに設定する

・RAWで撮る

・暗めに撮る

・試し撮りをする

・ディスプレイで頻繁に確認する

・ディスプレイの明るさを環境に合わせる

・ヒストグラムを見る

・ AEロック 測光モードの設定

【シャッタースピード優先モード、絞り優先モードにする】

明るさが状況によって変化する場合(地面から空にカメラを向ける、室内と屋外の移動、夕暮れ)など、数秒単位で設定が変化していく時、ある時点での設定が適切でも、またある時点では明るすぎたり暗すぎてしまう。

狙い所があって、そこだけに設定を合わせるという戦法ができればそれでよい。様々な環境をすべていい感じに写したいのであれば、カメラ側に設定をコンマ数秒単位で変えてもらうのがいちばん楽だ。

(モードダイヤル)

絞り値優先モード(Avモード)

シャッター速度優先モード(Tvモード)

この状態で、望みの明るさになるよう露出補正の数値を設定する。

(露出補正の表示)

この2つのモードならば絞り、もしくはシャッタースピードを自動で変えて、明るさを適切に保とうとしてくれる。

しかし、暗すぎる場合などは限界がある

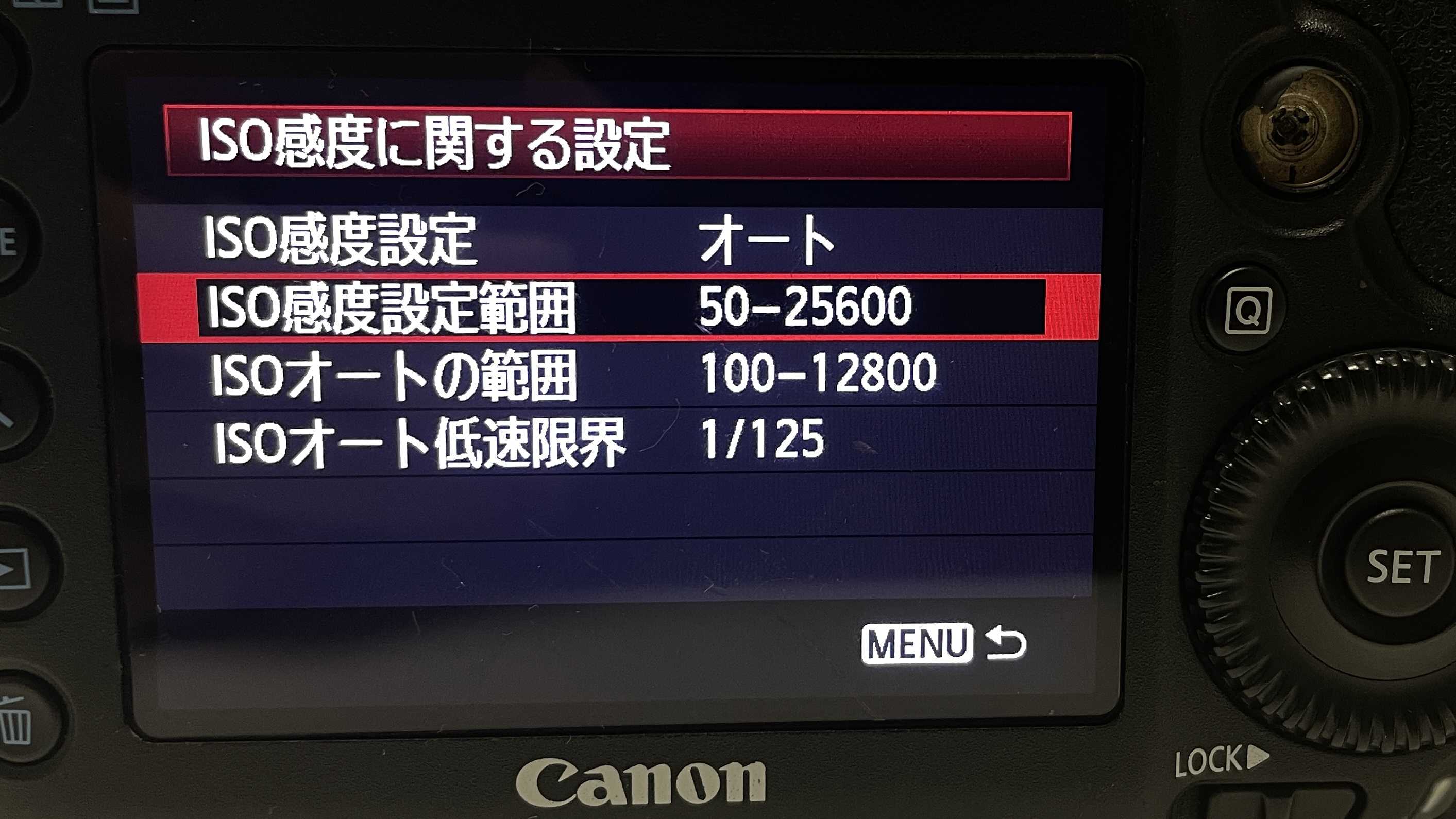

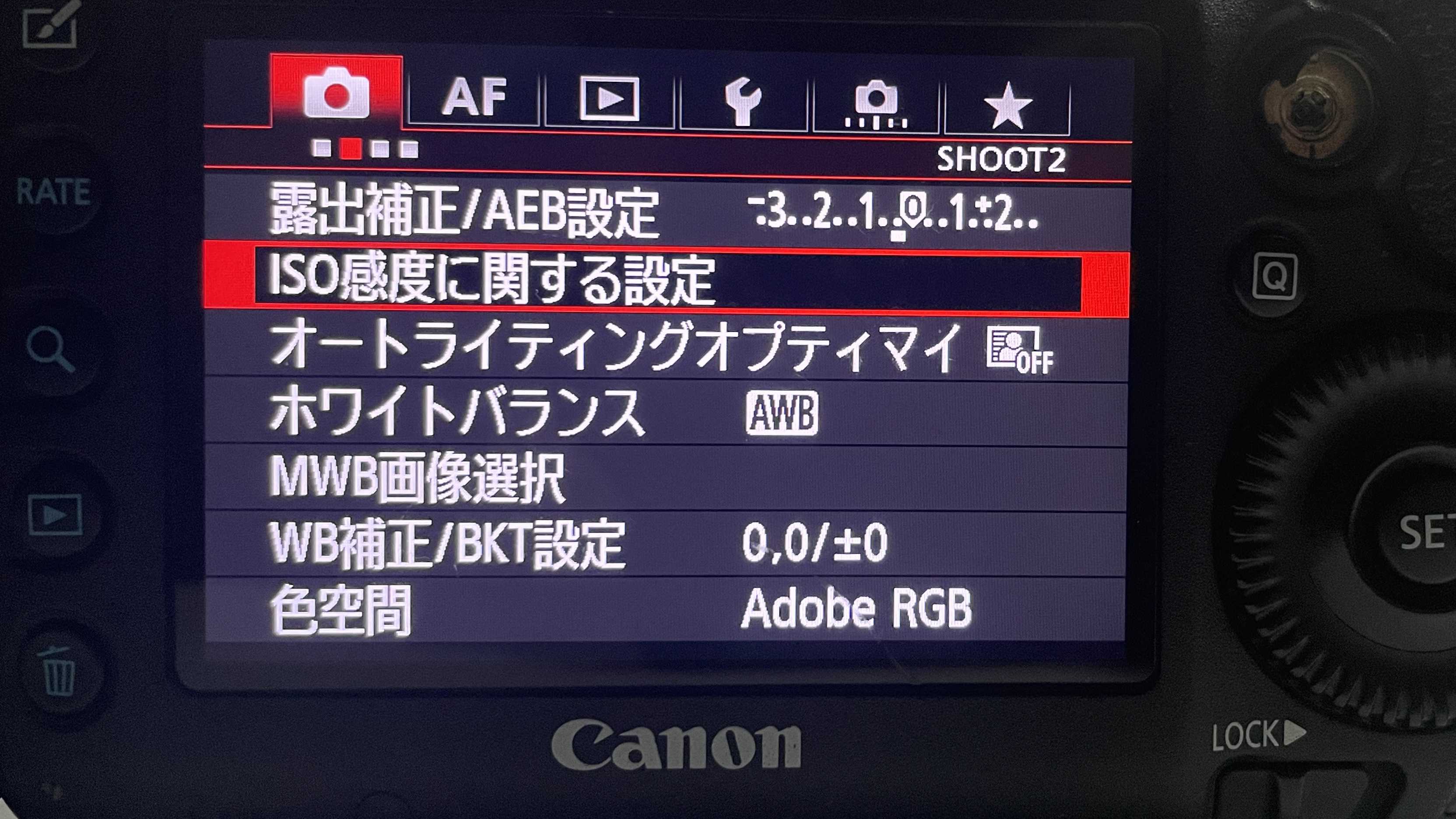

【ISOオートに設定する】

上記2つの優先モードだけでは明るさをコントロールしてくれる幅がまだ狭い。ISOオートに設定することで、特に夜間では極端にシャッタースピードが遅くなったり、暗く撮れてしまうことを防ぐことが出来る。

上記の2つのモードとISO感度オートにすることで、自身が設定すべきことは

「絞りと露出補正」の2つのみ。

もしくは

「シャッタースピードと露出補正」の2つのみ。

(ISO A オートの表示 低感度側にダイヤルを回すとオートになる。 Canon EOS5D Mk.Ⅲ)

(ISO AUTO の表示)

デメリットとしては、カメラが十分明るいと判断するまで際限なくISO感度は上がってしまう。なのでノイズが多い写真になりがち。コレを防ぐため、自分が許容できる範囲のノイズを上限値として、ISO感度上限値の設定しておくのがよい。

(ISO感度設定範囲の設定)

【RAWで撮る】

ピンボケとブレ以外はだいたいコレで解決出来るから、コレを一番先にやるべき。

たとえ暗く撮れようが明るく撮れようが、後で編集でなんとかなる。

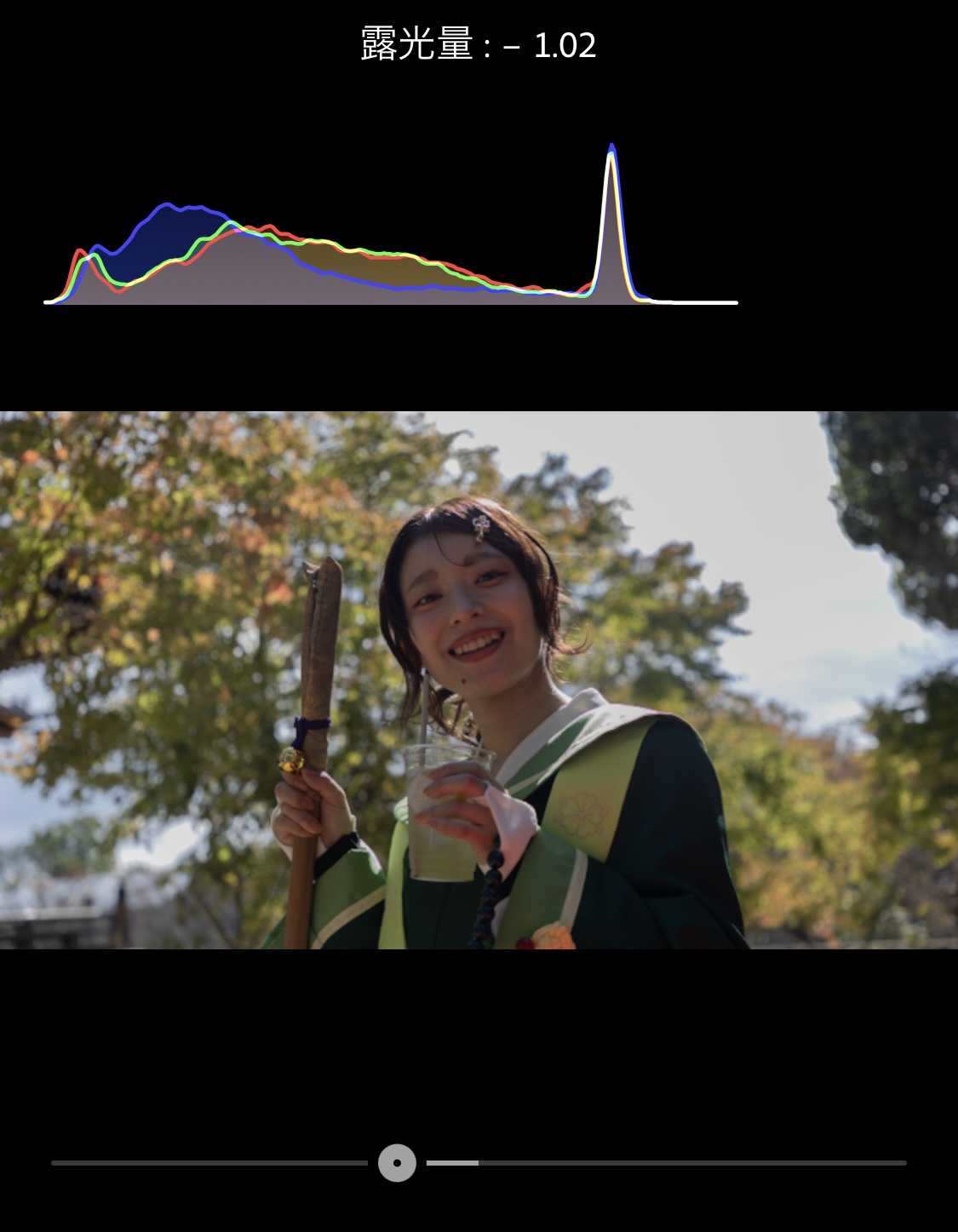

(編集前)

(編集後)

とはいえ設定で自分の望む明るさで撮れているようにすべきだし、編集にも限界がある。

(記録画質の設定)

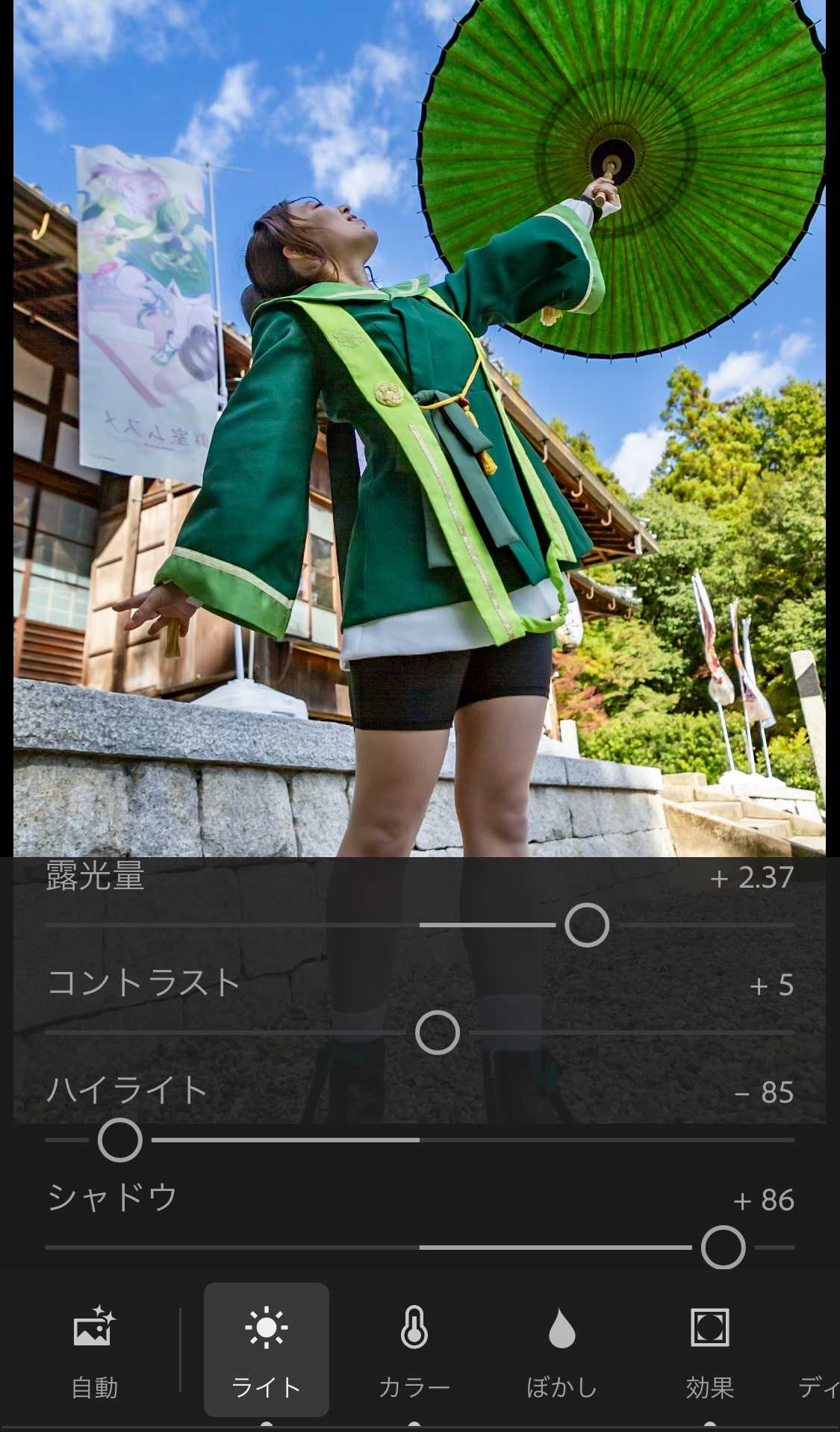

【暗めに撮る】

いくら編集で明るさを変えられるといえど、明るく撮りすぎて白飛びした場合、そこには白いというデータしか残っていない。色や質感を表現しようとしても復元することは難しい。

たいていライトなどの光源や、空の部分、強い光が当たっているハイライト部分などが白飛びする。

(作例1 逆光にもかかわらず明るく撮った写真。空の部分が白く飛んでいる)

(編集で暗くした写真。編集で露出を下げても空は白いままで、空の青色のデータが失われている。髪の毛の白く光が当たっている部分も同様。)

逆に暗く撮った場合では、センサーが僅かに拾った光のデータが残っているため、編集で持ち上げればいい感じの写真にする事が出来る。

(露出補正の表示 マイナス2/3段にセットしている)

よくある場面として、空の青さも写したいが、影の部分も写したい時。

空に露出を合わせて暗めに撮り、編集でシャドウを持ち上げる。

(あえて暗く撮った写真の元画像)

(作例2 編集で、露出とシャドウを持ち上げた画像)

・作例2では「空の晴れてる感」と「被写体さんの輝き」を両立したかったため、空が白飛びしてしまうと失敗写真となる。

・作例1では「被写体さんの輝き」のみを表現したかったため、露出オーバー気味に撮らなければ失敗写真となる。

こういった場面以外では露出補正±0ぐらいにしておくことで、構図を作ることのみに集中することができる。

【試し撮りをする】

これは全ての失敗に言えることだが、試し撮りをしてから設定し直せばよい。

最初から適切な設定なんて分からないので、被写体がこんな条件で撮れるはず!と予測し、どう写るのかを試してみる。これで本番で焦ることはない。

【背面ディスプレイで頻繁に確認する】

試し撮りをしたとしても条件が変わってしまったら意味がないし、設定やレンズも変えることはある。

その都度その都度、どう写っているのか確認したほうがよいのだが......慌てるとできないんだなこれが。

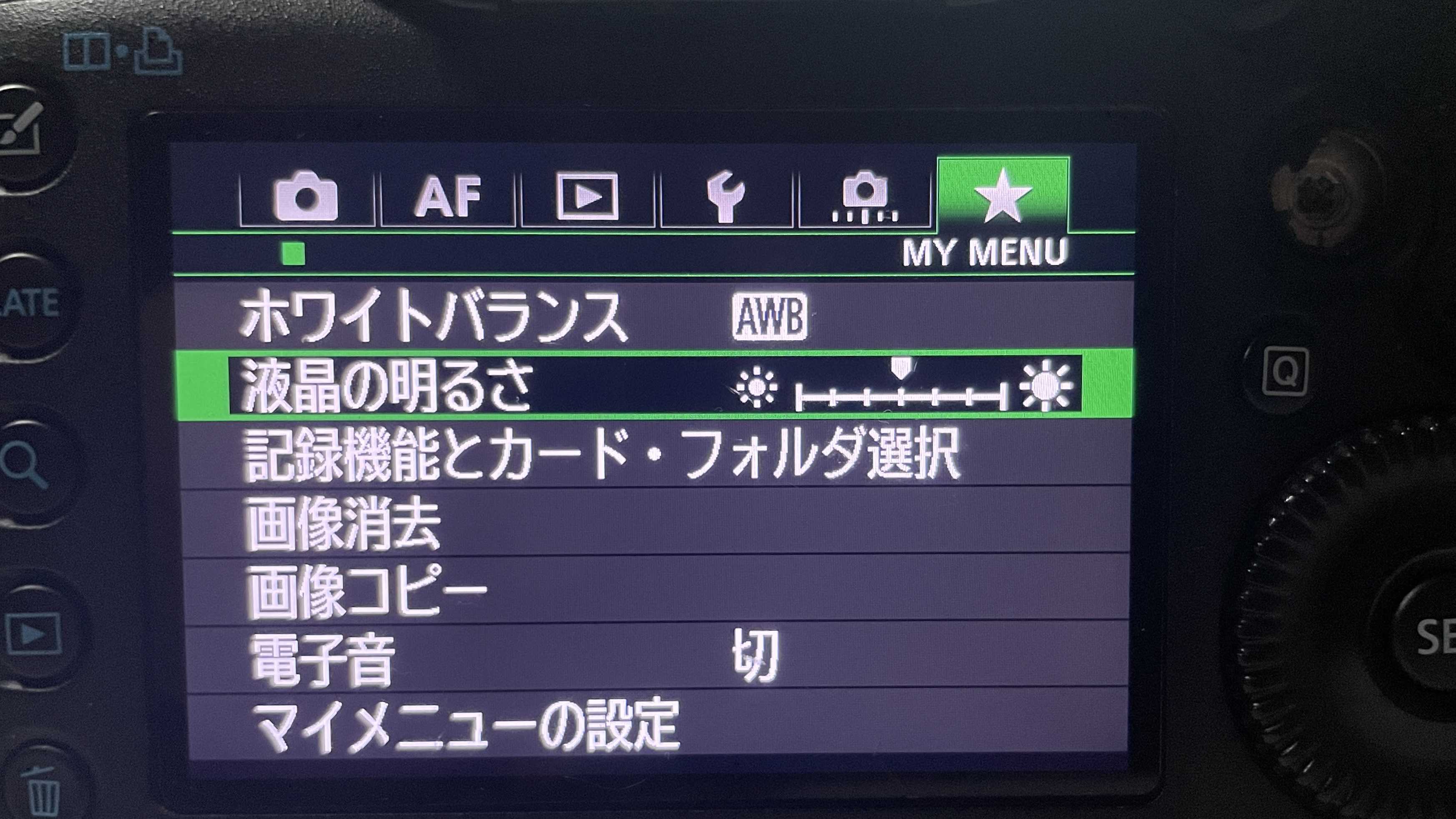

【ディスプレイの明るさを環境に合わせる】

暗い環境で撮る時、特に星景写真でやりがち。

背面ディスプレイの照度が周囲より明るいので、明るい写真に見えてしまうのが原因。

(家に帰って見てみたら、意外と暗くてショックだった写真)

逆に日差しが眩しすぎてディスプレイがよく見えないこともよくあるが、自分の身体で影を作って見たりする。連写しまくったあとみんな下向いてチェックしてる光景、飛行機写真あるある。

夜に写真を撮る時にはディスプレイ照度を暗くしておく。私はマイメニューに登録してすぐ変更できるようにしてる。

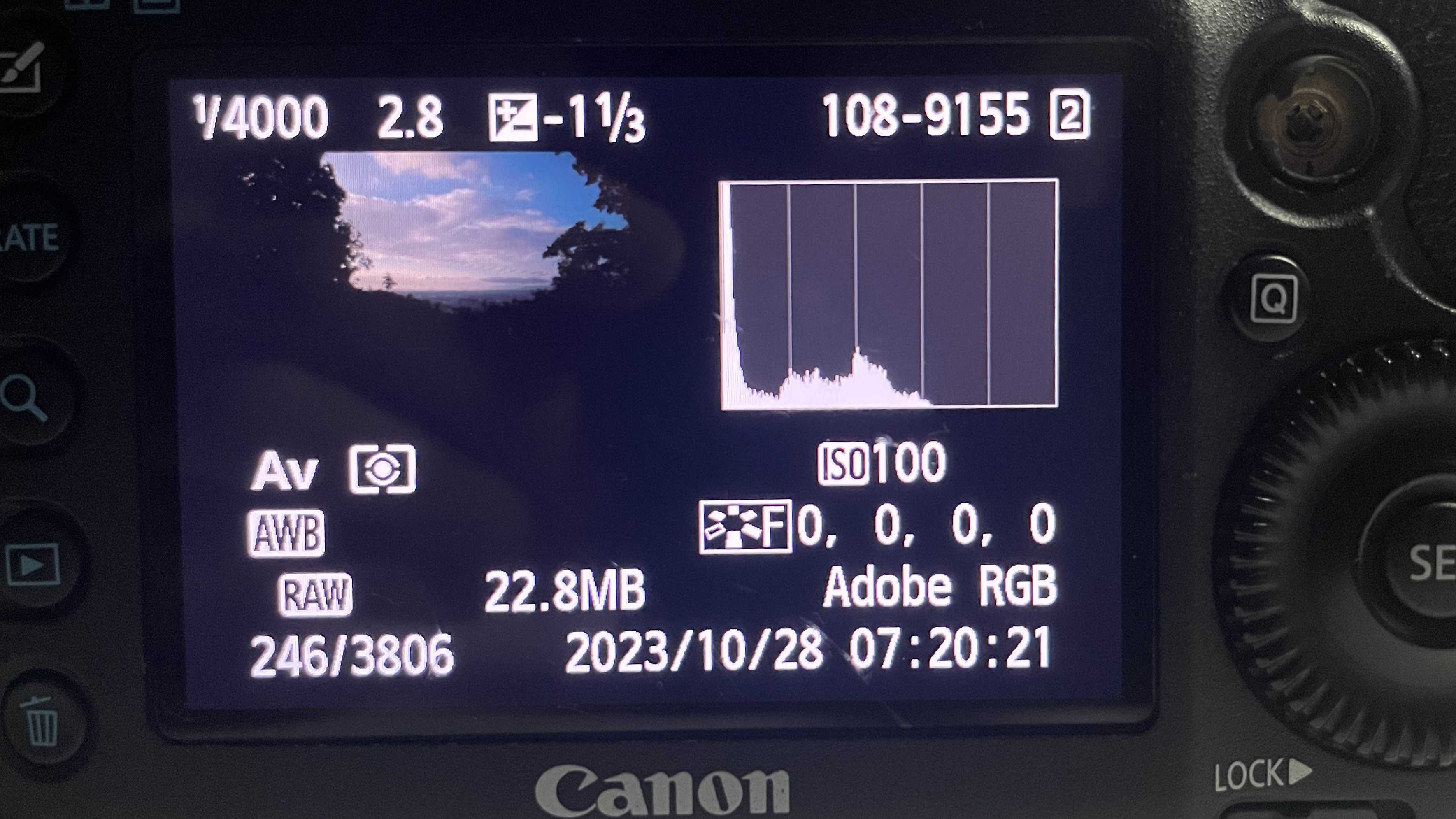

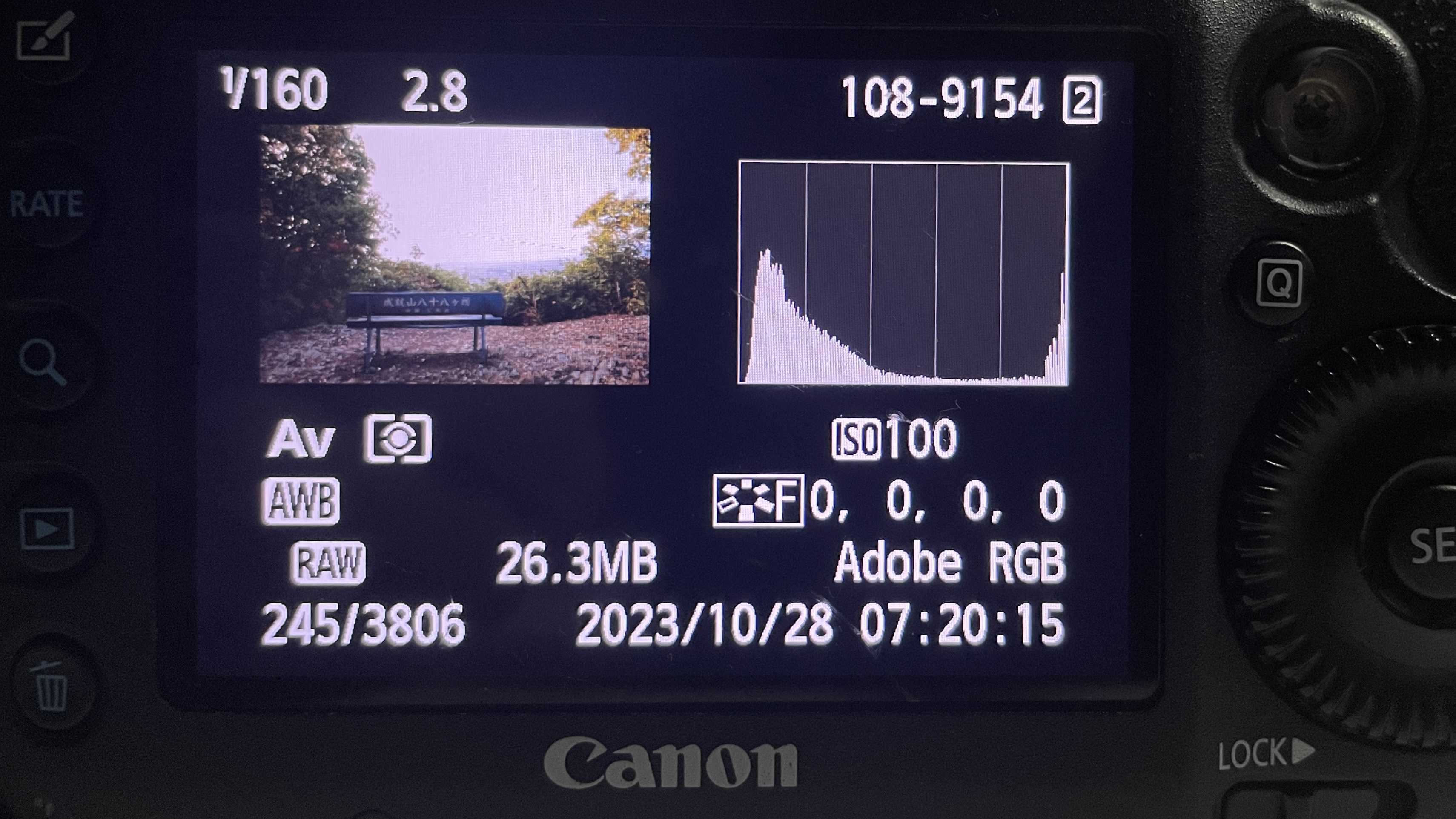

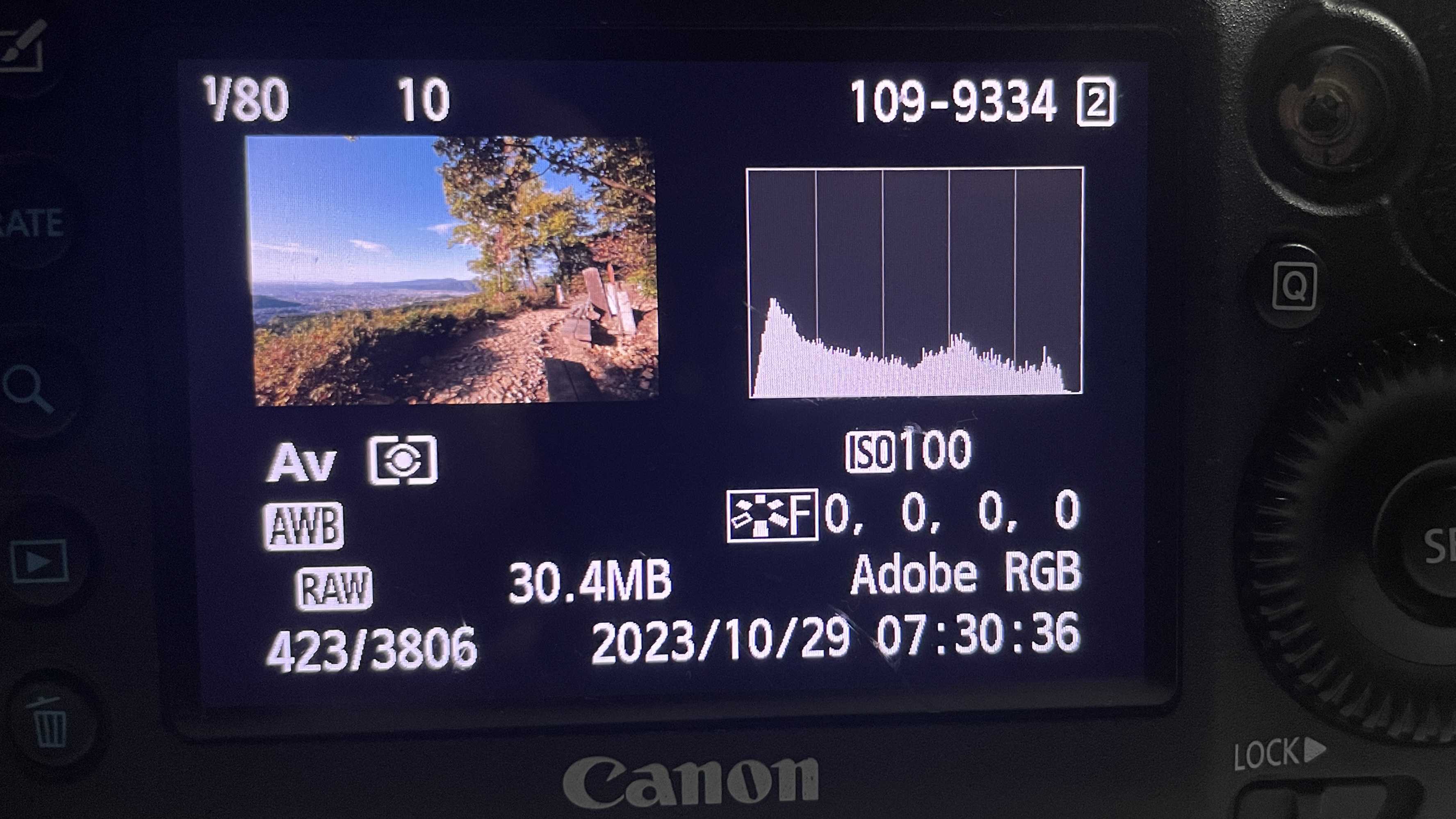

【ヒストグラムを見る】

そもそも背面ディスプレイを見て写真の明るさは判断できない。ヒストグラムを見れば、写真が明るいのか暗いのか、絶対的な数値が視覚化されているので判断の基準となる。

山が右によりすぎていたら明るい

山が左によりすぎていたら暗い

端に接触しているならば白飛び、黒潰れの部分がある

(黒つぶれした写真 ヒストグラムの山が左端)

(白飛びした写真 ヒストグラムの山が右端にもある)

(白飛び黒つぶれがなく、ヒストグラムの山が中央付近にある写真)

でもコレを表示しっぱなしは正直じゃまなので、あんま見てない。

【AEロック、測光モードの設定】

逆光で何枚か試し撮りしてみたら、明るく撮れたり暗く撮れたり、カメラの設定が安定してない時がある。

「被写体(があるであろう中心部)は暗いが、周りは明るい。どこの明るさに合わせるべきか?それとも平均をとるか?」

決めるべき明るさの基準を、カメラが迷っている状態のようだ。そこで測光モードを適切にすることで、どこを基準にさせるか自分で設定できる。

(測光モードの表示)

もしくは、この明るさで撮りたい!と思ったらその露出でロックできる AEロックボタンがある。

(*←このボタンがAEロックボタン)

しかしそんなことするよりも、何枚も撮ったほうが早いかなぁと思って使っていない。

この機能はiPhoneにもある。

ここに明るさを合わせてくれ!と画面をタップすると、そこを基準にした明るさに変わる。

長押しすればそれをロックできる。

ここらへんはスマホのほうが直感的でいいね。

ブレる

対策

・シャッタースピード優先モードにする

・絞り優先モードにする

・シャッタースピード低速限界設定をする

ブレには2種類ある

被写体が早すぎてブレる、被写体ブレ

カメラを持ってる手が動いてしまってぶれる、手ブレ

それは分かってるのに、大事なチャンスで「シャッタースピードが遅いまま」という失敗をする。

そのためカメラに遅くさせないように設定する。

・被写体ブレについて

【シャッタースピード優先モードにする】

動くモノの被写体を、絶対にブレさせないと固く決めたら、シャッタースピードを高く設定し、固定する。それ以外のF値やISO感度はオートに任せる。

(モードダイヤル Tvモード)

シャッタースピードは明るさが許す限り高いほうが良い。

とは言っても

旅客機で1/1000、

野鳥で1/2000

くらいにしている。(動く人物とったことない)

F値が上がりすぎないように様子を見つつ設定する。

夜になってくると明るさが保てないので、シャッタースピードを遅くしなければならない。そんな時は息を止めて気合いでブレさせない。もしくはブレるの覚悟で流し撮り。

その対策として予測力を高めるようにする。

つまり被写体などの勉強や事前の下調べが重要になるかもしれない。

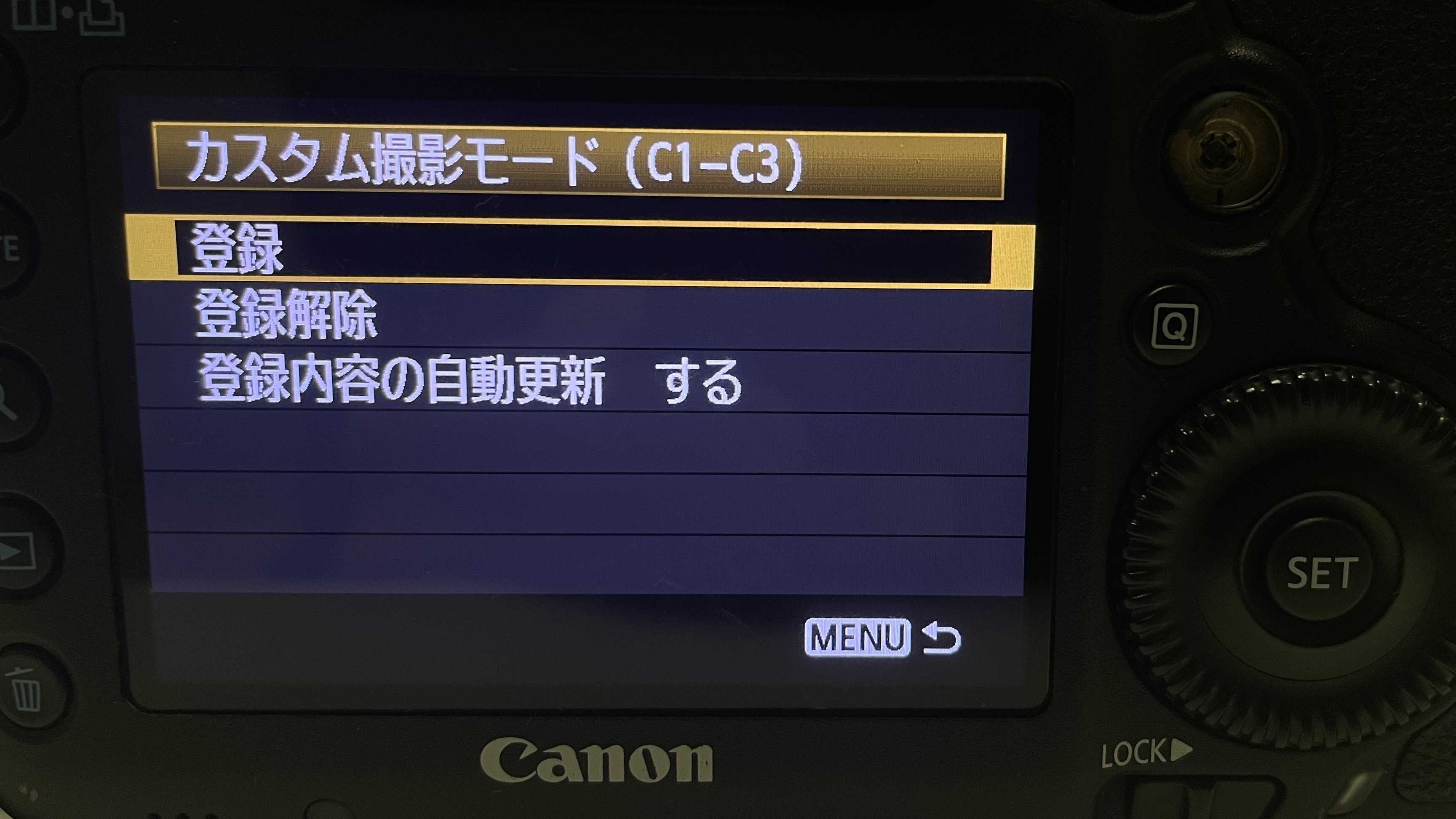

【カスタム設定】

こうしてシャッタースピードを高くしておいたのにもかかわらず、「流し撮りしてみよ〜」と思って設定をいじり、そのまま忘れて突然のシャッターチャンスをブレ写真で逃す。アホである。

設定を手早く切り替えるためにカスタム設定を使っている。

流し撮り設定、動きモノ設定の2つをプリセットしておき、ダイヤルの切り替えで瞬時に数値を大きく変えられる。これで慌てることは少なくなるが、アホは治らない。

(カスタム撮影モードの登録設定)

欲張りすぎず、ひとつの作品を確実に狙って撮ることを意識するのが私の課題かな。

・手ブレについて

【絞り優先モード】

絞り優先だと、シャッタースピードをカメラに任せることになる。カメラはおおむね手ブレしない程度のシャッタースピードを保ってくれるので、動きモノ以外の人物や風景で使える。

しかし暗い環境だと、思ったより遅い設定になってしまう。もしくはしっかり構えて狙わなければブレる。

(モードダイヤル Avモード)

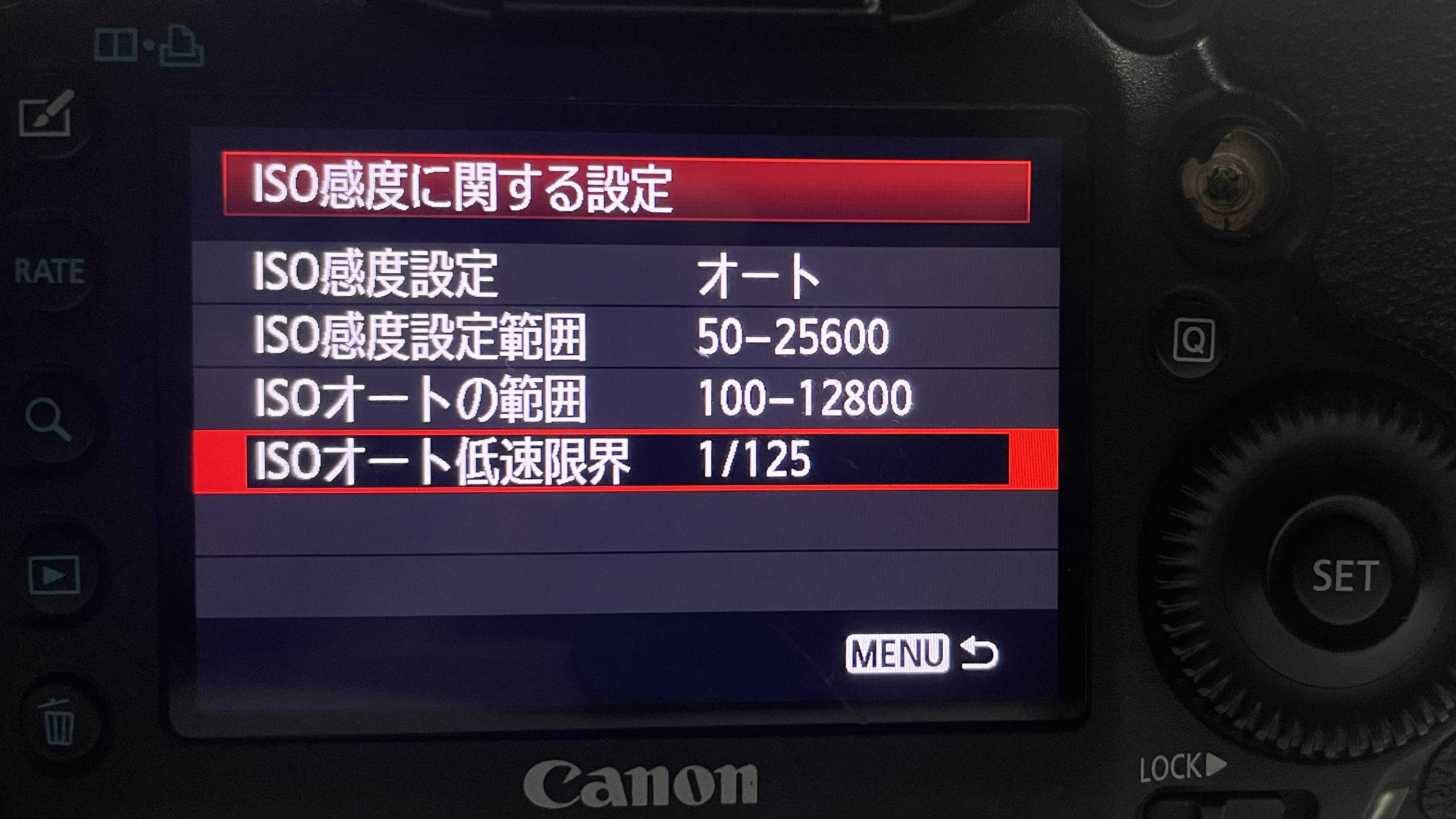

【シャッタースピードの低速限界】

たとえ暗い状況でも、 シャッタースピードを遅くさせないように設定する。 カメラ任せでもこれ以上遅くならないので、明るさが目まぐるしく変化する状況でも、手ブレを気にする必要性はなくなる。

(ISO感度に関する設定、ISOオート低速限界の設定)

デメリットとして、シャッタースピードをこれ以上遅くできなくなったカメラはISO感度で明るさを調整するため、暗い環境ではノイズが多い写真になる。

なので、ここでもISO感度上限設定と、RAWで撮るメリットが生きてくる。編集でなんとかなる今では、写真編集ソフトが優秀なのでノイズ除去が簡単に行える。しかしブレている写真は補正が効きにくい。なので私はノイジーであろうとブレてない写真を撮ることを優先している 。

対策

・いいカメラを使う

・AFモードを適切に使う

・AFエリアを設定する

・置きピンをする

・マニュアルフォーカス

【いいカメラを使う】

オートフォーカス(AF)性能は、値段が一番反映されるといってもいいのではないかと思う。

最近のミラーレスカメラならば被写体認識があるので、ピントを合わせることについてあまり考える必要がなくなる。

とはいえ、使いこなさなければカメラも食いついてくれない。

【AFエリアの設定をする】

(フォーカスポイントがたくさんある、いいカメラで特に有効)

フォーカスを合わせようと思っても、別のところにフォーカスを持っていかれてしまい、被写体がピンぼけしてしまうことがある。こうならないように、AFポイントやAFエリアを設定して狙った場所のみにフォーカスを合わせるようにする。

また、構図とともにどこにピントが欲しいかを決め、そこにAFエリアを設定することで、カメラを構えてシャッターを半押ししたあとの構図を微調整する手間が省ける。

(AFエリアの設定 顔の部分にピントが合って欲しいため、あらあじめ顔がきて欲しいところにAFエリアを置いている)

障害物が入る場合などは、スポット一点で障害物の隙間を抜いてピントを合わせる。

(木の枝にピントを奪われないように狭いAFエリアで狙った写真)

(被写体の動きが激しいが、障害物は無いため、被写体がファインダー内のどこにいてもフォーカスが合うように広く設定して撮った写真)

【AFモードを適切に設定する】

AFの方式には主に2つある(Canon機での名称)

・ワンショットAF

シャッターボタンを半押しして、ピピッ♪と鳴ってフォーカスが固定されるワンショットAF

主に風景など動かないものに有効

ピントを合わせてから構図を変えられるメリットがある

(AF方式の表示 ONE SHOT)

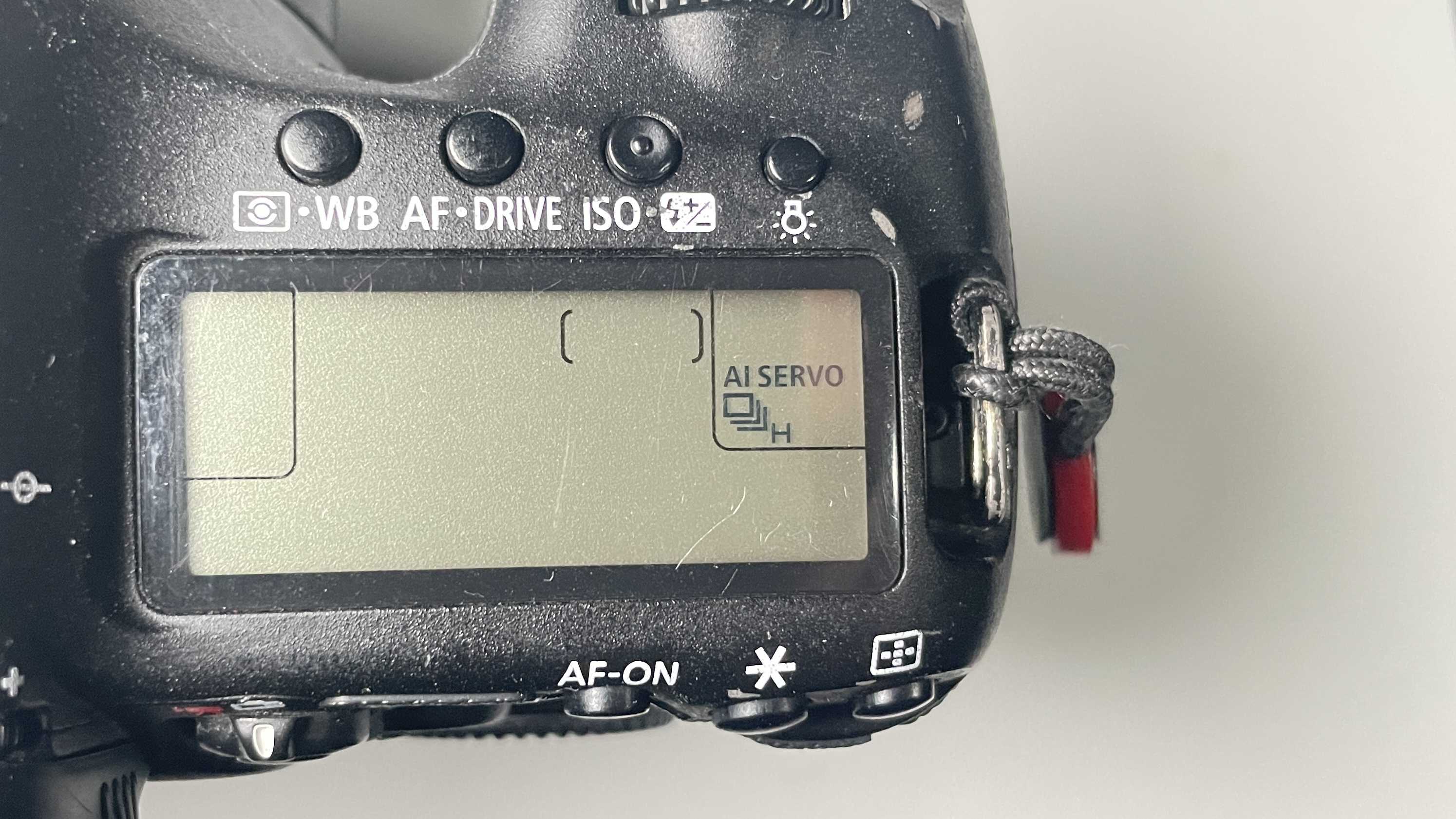

・サーボAF

シャッターボタンを半押ししている間に、AFポイントに捉えた被写体の動きに合わせてピントを自動で調整し続け、なおかつ被写体を追いかけるサーボAF

主に動く被写体に有効

(AF方式の表示 AI SERVO)

これら2つを被写体や自分の動きに合わせて使い分ける必要がある。

たとえば人物撮影の場合、しっかり止まってポージングをしてもらえるならワンショットAFでもよいが、動いてる瞬間も狙う場合にはサーボAFに切り替えることになる。手間を省くためにボタンを押すだけで切り替えられるボタンをカスタマイズ設定で割り当てている。

(被写体認識があるいいカメラなら全部サーボAFで済むのでは...?)

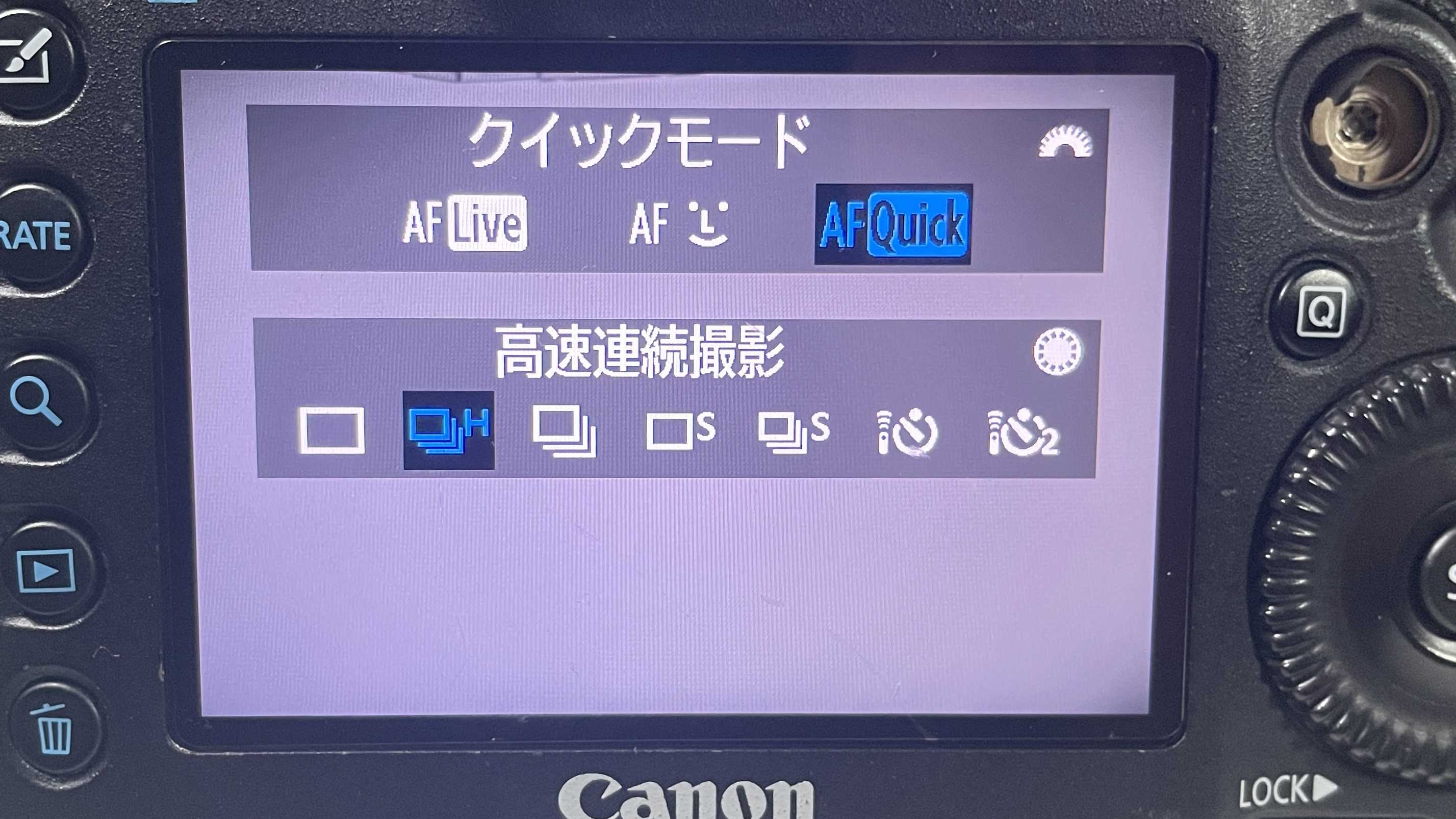

・AFクイック

ちなみに、レフ機でライブビューモード(背面ディスプレイを見ながら撮る)を使う場合、AFクイックモードの方がAFは早い。

シャッターボタンを半押しすると、一瞬ミラーを上げてピントを合わせる方式。デメリットはミラーを上げる音が少し騒がしい。

(AF駆動方式の設定)

【置きピンをする】

被写体の動きが早すぎてフォーカスが間に合わない場合や、暗かったりコントラストが低くてフォーカスが迷う場合がある。フォーカスリングを回してあらかじめ狙った場所にピントを合わせて(置いて)おくと、カメラがフォーカスを駆動させサーチする時間を短縮させることができるため、早くピントが合いやすい。

【マニュアルフォーカス】

動きモノでどうしても合わない場合、AFを駆動させる瞬間すら無い場合、マニュアルフォーカスにしてピントが合う瞬間に撮る。(僕はやったことない)

(レンズのフォーカスモード切り替えスイッチ)

星景写真は主にマニュアルフォーカスでピントを合わせを行う。背面ディスプレイ上で星の輝点を見て(ディスプレイ上でズームして)ピントリングを回し、ボヤッとした輝点がいちばん小さくなったところがピントが合っている状態になる。

ちなみに三脚に据えて長秒露光するような場合は手ブレ補正をOFFにしなければ像がブレる。

水平、垂直、真正面がとれていない対策

・落ち着いて撮る

・背面ディスプレイを見て撮る

【落ち着いて撮る】

真正面や左右対称の構図は簡単に印象的な写真にできる。水平垂直ならば、トリミングで修正できるが、真正面 対称はなかなか難しい。

ローアングル撮影などでファインダーを見ずに、難しい姿勢で撮ったり、慌てて撮ると詰めが甘い写真になりがち。画面の四隅まで気を配るとよい。

(カメラを低く構えたせいでファインダーもディスプレイも見えにくく、勘で撮ったため斜めになった)

【背面ディスプレイを見て撮る】

ファインダーを覗かずに、ライブビューモードで背面ディスプレイを見て出来上がりを確認しながら撮ると、より構図を突き詰めて撮ることができる。 ファインダーを覗くよりも、写真全体を眺めて時間をかけることができるからだと思われる。

(ディスプレイに表示される水平線表示と水平、垂直を合わせるのはもちろん、機体も左右対称に撮れているか確認しながら撮った写真 ほぼ土下座の姿勢)

三脚に据えて微調整できるとなお良い。(神経質な撮り鉄が真っ昼間でも三脚を使っているのはこのためと言われている。)

被写体が写りきらない対策

わからん

広めにとればいいのに...つい被写体ばっか目がいって、画面の端なんで意識が向かない...

どうしてそこをちょん切った?

(被写体さんの足先だけちょん切れた。そのわりに頭の上に無駄な余白がある写真。もうちょいで完璧な全身写真だったのに...)

邪魔なものが映り込む 対策

・連写する

【連写する】

連写する。

ただ闇雲にシャッターを切ればいいというわけではなく、映り込みと被写体との位置関係をみて、どこに被写体がくるのかを予測する。

どこに来てほしいのかシャッターチャンスを自分の心の中で設定し、事前準備しておく。

その時が来たらそのシャッターチャンスの間にいいものが撮れていることを願って連写する。

こうすれば無駄が少なくチャンスを活かせるはず。

(ここを被写体が通過することは何回か撮って分かったので、手間の木が被写体に被るか被らないかを狙ってシャッターを切った写真。でもおしりはちょん切れた)

(上手く撮れた写真にかぎって邪魔なものが映り込む。流し撮りあるある。)

・シャッターチャンスを逃す対策

・予習する

・体力をつける

・連写する

【予習する】

被写体の特徴、パターン、習性、どう動くのかを予習しておく。そのうえでシャッターチャンスがいつ来るのかを考え、いつ、どんな所で、どんな写真を撮りたいか考えておくと重大なロスにはなりにくいはず。

【体力をつける】

カメラを持って、歩いて、構えることはすなわち撮影機会を増やすことである。シャッターチャンスを逃しがちならば撮影機会を自ら作り出すしかない。

撮影機会を増やすということは、スタジオや照明などで環境を整えたり、声かけをしてたくさんのポーズを撮ってもらったり、撮影出来る場所に移動したり、長時間粘ったりすることであると思う。そのためには気力と体力が必要だ。元気があればなんでもできる。

【連写する】

あと1コマ早ければ...この写真とこの写真の間を撮った写真があれば...と思うことは多い。

特に人物撮影は表情が1mm違うだけでも印象が変わる。可能な限り良い表情を収めるために、人物においては連写したほうが失敗は少ないはず。

(連写でたくさんの表情をとらえた写真)

その他ミス

・設定を合わせたはずなのに設定が変わってる

・レンズキャップを付けたまま

設定を合わせたはずなのに設定が変わってる

対策

【マルチ電子ロック機能を使う】

ここまでのことを踏まえ、設定を完璧にしたとしても、レンズを交換したり、なにかの拍子にダイヤルを回してしまい設定が変わってしまうことがある。

それによる失敗をなくすために、設定のロック機能を使うことでダイヤルを回してしまっても設定が変わらないようにすることができる。

(マルチ電子ロックスイッチ)

レンズキャップを付けたまま

対策

【レンズキャップを付けない】

よくやる。サッとカバンから取り出して構えたら視界が真っ暗...。

撮影しない移動中などの場合はもちろんレンズキャップをつけるが、それ以外はめんどくさいのでレンズキャップを外したままカバンにぶち込んでいる。

レンズプロテクターとレンズフードを前につけて、カメラ用カバンの仕切りを活用して収めることで接触キズを防いでいる。

(カメラリュックに収まった、レンズフードを付けた状態のカメラ)

最近はレンズポーチを使って素早くレンズを取り出して使えるようにしている。think tankの大きいサイズのものは、大きなレンズもフード付けたまま収まるので便利。

まとめ

・明るさやその設定はカメラ任せ

・フォーカスは可能な限りカメラを補助

・構図は自分で決める

・シャッターチャンスは自ら掴みとる

カメラ始めたての頃は「どんな設定で撮ってるんですか!?」って聞いて回ってたのが懐かしいなぁ...。

被写体によってF値、シャッタースピードは決まってくるし、明るさやノイズによってISO感度が変わってくるもの。撮り慣れてくれば、だいたいどれくらいの設定にすれば良いか分かってくる。

メイン項目以外にも、今の僕はこんな設定で撮ってるよ〜

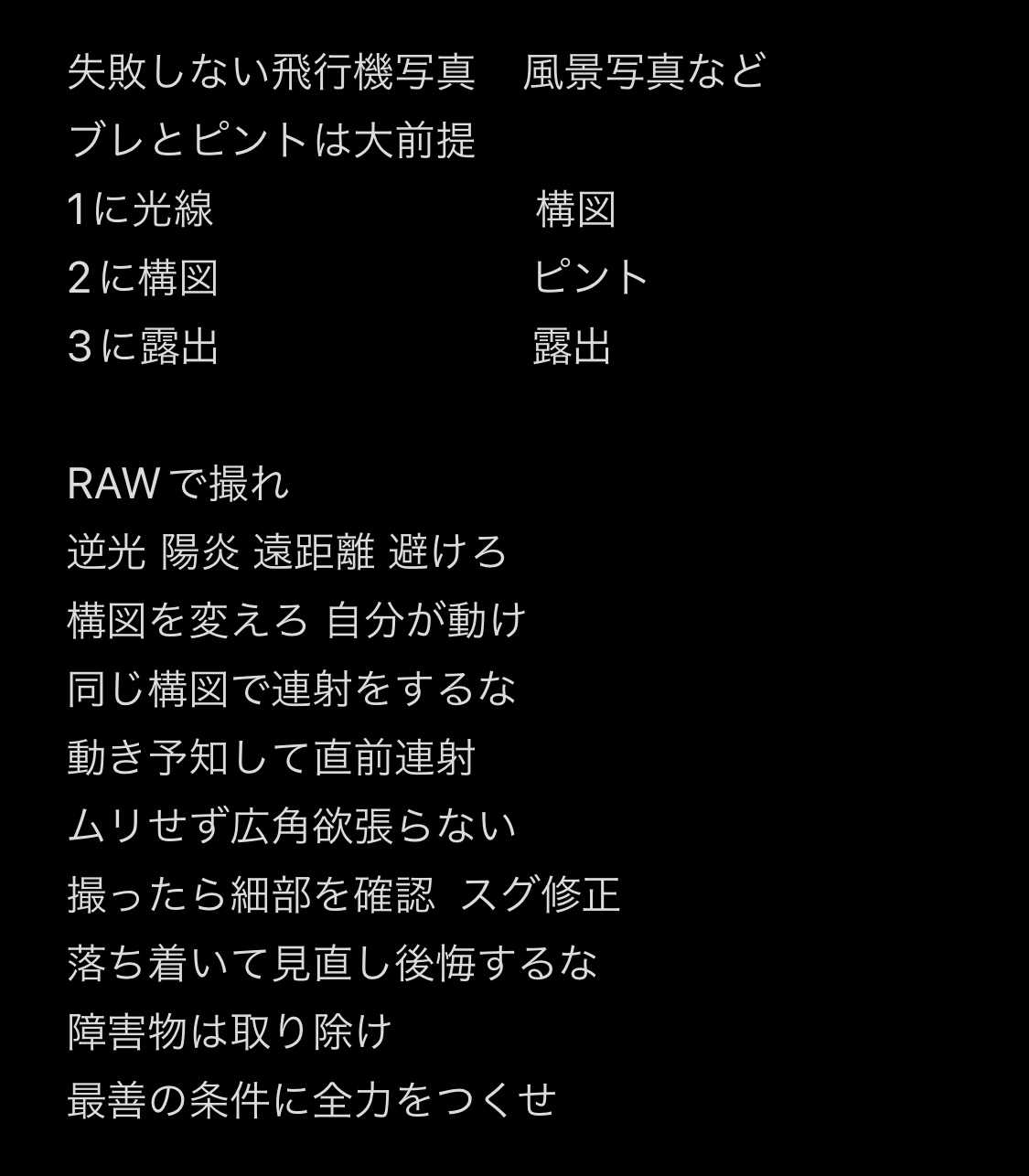

そんな過去を振り返ってみたら、カメラを買って一年くらいの飛行機撮りまくってた頃のメモが出てきた。

失敗しないことと、よりよい写真を撮るために大事なことをまとめたメモ。

今の自分はどう撮ってるだろうか?

「よりよい写真を撮るために」

自分が意識していることについて、言語化したいと思います。