PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

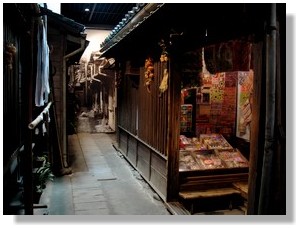

以前から haseusagi062029141 さんよりお奨めのあった

上野は不忍池際 下町風俗資料館 の入館料の300円は非常に安かったです

何となく深川の 江戸資料館 にも少し似た雰囲気もありますが

私にとっては実体験のある昭和の雰囲気が感じられるこの場所は

予想していた以上に、価値のある空間でした

大正から昭和のこの時代は、いまのように便利な世の中ではなく

物を大切にする習慣、というよりか物がないから大切に使うしかなかった

それなりにいい時代だったのでしょうねぇ・・・

私は昭和30年代・40年代の経済高度成長期に育った世代ですから

だんだんとこのような古き良き生活様式は失われてゆきながらも

年々生活が電化され、日に日に良くなってゆくのが肌で感じられた時代でもありました

▼うちにもこのような裸電球の街灯がありました。 母が暗くなるとスイッチを入れるのが日課でした

うちは一応水洗のトイレでしたが、どこへ行ってもこのような汲み取り式いわゆる「ぼっとん便所」▲ 紙は良くてちり紙なんかがあれば良い方で、普通は新聞紙が切って積んでありました 。物を落とすと大変なことに…

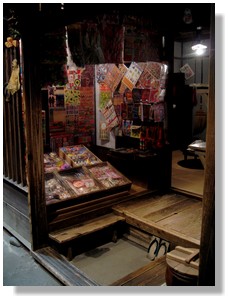

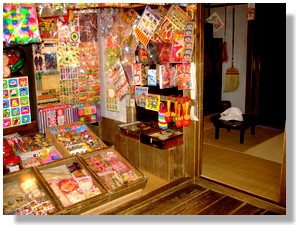

▼よく見ると、電球以外は江戸時代の生活にも似てるような気がいたします。電球はこんな商売屋さん以外は明るいものを使っている家は殆ど無かったのではないでしょうか。とにかく暗い電球が多かった記憶があります。

▼昔はとにかくゴミが出なかった。このようなゴミ箱を隣り近所数軒で共用してました。包装・容器のゴミは殆ど皆無だったですから生ゴミが中心であったような記憶が。 もちろん毎日ゴミを回収しにくるわけではないですよ

▼明治23年浅草に高さ52mという当時としては東洋一の驚異的な高さを誇る八角形の赤煉瓦づくりの凌雲閣(通称・浅草十二階)。大正12年の関東大震災で8階からポッキリ折れてその後爆破解体される運命に。東京のどこからでも見ることができたそうです。いま風に言うと浅草のランドマークタワーということでしょうかね。

昭和7年に森下仁丹が東京進出の際、東京で一番人出の多い浅草に建てた広告塔▲19年に解体。戦後29年に再建の時浅草に馴染みの凌雲閣十二階を模して建て浅草の名物に、その後昭和61年解体。ちなみに中学校時代は毎日のようにここの前を都電に乗って通ったもんです。路線番号は「30番」始発は墨田区の寺島(東向島)広小路を出ると上野・秋葉原を通って終点は千代田区神田須田町でした。定期券は中学生の学割で300円~400くらいだったような記憶が…。

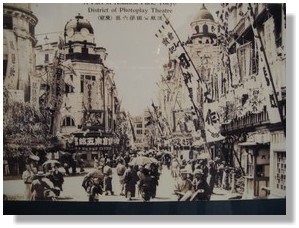

▼大正初期の浅草六区の興行街には劇場、映画館、寄席などが20軒近くも軒を並べていたそうです。

▲昔の仲見世 今の方がお店がせり出していて通路が狭く感じられますね 今の仲見世▼

昭和40年代前半くらいでしょうか、浅草が高度成長期から取り残されて

一時さびれた時は、仲見世に行くとシャッターが閉まっている店が多くあった記憶が…

その後観光で盛り返し、現在は平日・休日問わず賑やかな町に甦りました

2年前中国でぽっとんにバッタリ(>_<)

私無理でした!!!!!

努力と根性で我慢し、綺麗なホテルまで移動しました(^_^;)

(2007年04月16日 00時57分36秒)

>ぽっとん便所って田舎にありますよね(ーー;)

★あ~まだありますか?最近田舎らしい田舎には行ってないですから知りませんでした(笑)

>2年前中国でぽっとんにバッタリ(>_<)

>私無理でした!!!!!

>努力と根性で我慢し、綺麗なホテルまで移動しました(^_^;)

★中国はまだまだ公共設備が遅れているのでしょうね~もっとも日本のトイレが綺麗になってきたのも最近ですからね。いまだに汚い公衆便所はたくさんありますね。汚いというよりかマナーの悪い汚す人がまだまだ多いということでしょうか。

東南アジアの奥地に行くと、縄がはってあるだけというところもあるそうですね~どう用足しをするかって?縄をまたいでスルスルと歩いて拭くのだそうですが、苺師匠出来ますか?(爆)

(2007年04月16日 01時12分19秒)

わぁ~/(゚▽゚=*)ヽ♪

何だか、タイムスリップしちゃったみたいですね♪

とっても素敵ですぅ~。

大阪にも、似た様な施設があるのですが…、

私はまだ行った事がありません…。

昔の暮らしって…やっぱり何処となく温かみがあったのですね。

(2007年04月16日 01時50分31秒)

>こんばんは…。

>

>わぁ~/(゚▽゚=*)ヽ♪

>

>何だか、タイムスリップしちゃったみたいですね♪

>とっても素敵ですぅ~。

>

>大阪にも、似た様な施設があるのですが…、

>私はまだ行った事がありません…。

>

>昔の暮らしって…やっぱり何処となく温かみがあったのですね。

★いやぁ、遅くまで起きているんですねぇ…

電気洗濯機が出来るまでは、洗濯板でした。母の洗濯を手伝った記憶があります。主婦は一日中家事に追われていた時代ですね。よくこういう時代に職業婦人と申しますか、女性が仕事をしながら家事も出来たもんです。家族の協力が欠かせなかったのでしょうね。

(2007年04月16日 08時27分17秒)

>当時の作文で「150Wの電球は、明るかった。」

>蛍光灯になる前の時代です・・・

★100Wでも明るかったです。うちはみんなが集まる一部屋だけが100Wであとは60W。トイレは20W…蛍光灯の時代になってからは電気代が節約されるようになりましたね。

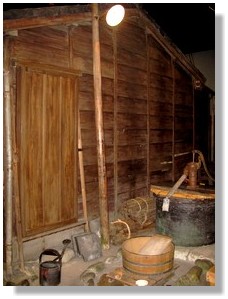

あとお風呂屋さんの番台、TVの部屋も撮りたかったのですが、カメラの電池が切れてしまいました(笑)

(2007年04月16日 08時31分35秒)

>

>★100Wでも明るかったです。うちはみんなが集まる一部屋だけが100Wであとは60W。トイレは20W…蛍光灯の時代になってからは電気代が節約されるようになりましたね。

>あとお風呂屋さんの番台、TVの部屋も撮りたかったのですが、カメラの電池が切れてしまいました(笑)

-----

ここの番台、谷中の湯屋とそっくりでした。 (2007年04月16日 19時09分30秒)

>ここは本当に良い場所ですよね

>私も好きなところです

★うさぎ師匠の写真データが少なかったもので、行ってびっくり、もっと小ぢんまりしているところかと思ってました。

>浅草の写真を見比べると、昔の方がなんやら風情があるような

★昔から現在の生活はまったく想像できませんよね~かさかウォシュレットなんかを使っているとは(笑)

>それにしても、写真が奇麗ですよね

★画像ソフトのお陰です~♪

(2007年04月16日 23時27分00秒)

>近いし行ってみたいな~。

★えっ、お近くで?良い立地にお住まいですね^^

>渋谷にも仁丹ビルってありますが・・・

★そうですか~仁丹って昔は結構CMやってましたね。むかしは仁丹自動車ガムとかをまとめて買って、みんな豪華景品をもらってました。景品欲しさにガムをケースでまとめ買いするのがいて、そのうち無くなってしまいましたね。

(2007年04月16日 23時30分15秒)

>ここの番台、谷中の湯屋とそっくりでした。

★もしかして谷中がモデルなのではないでしょうか?もっとも昔はあのような番台って多かったですよね^^

(2007年04月16日 23時32分11秒)

>資料館、自分で運営したかったので品物を溜めていましたが仕事柄、それらは、そう言う人たちに提供してきてしまいましたね、20年以上・・どこかで再会したいですね!

★あ~それはもったいない…今、お持ちなら結構な価値があったでしょうね~。

ところで、ひところのさびれた浅草…学校の帰りにぶらぶらよく歩きました。仲見世の通りなんてあまり人が歩いていなかった記憶があるのですが、今は信じられないくらい賑わっていますね。

(2007年04月16日 23時38分41秒)

>古きよき時代。

>そういわれます。

>

>確かに今のほうが便利で、物質的には豊かになってます。しかし、それほど幸福に感じられるでしょうか?

★人間、立って半畳、寝て一畳って言いますもんね~(笑)

あまり多くを望まなければ何とか生きてゆけるのでしょうが、農耕民族の性ということでしょうか…隣が気になる、隣に置いてゆかれたくないという意識がどこかにあるみたいですね。

でもそんな他人事みたいことを言っても、私もそのうちの一人なのでしょうがね…(汗)

(2007年04月16日 23時58分25秒)

昔の建物を残している明治村みたく何棟もの下町の建物や商家だのが野外展示として実際に建替えられていて面白そうです。

是非一度足を伸ばして見てください、私はまだ当分怒れないかもしれないから情報を教えてください←かなりずうずうしい ( ̄▽ ̄*)でぇ

あ、それからリンクの件ありがとうございます!

(2007年04月17日 01時45分58秒)

>ノスタルジックを感じますね。

>お兄様とお話したらたくさんこういったお話をしてくれそうですね!

★高度成長期からはかなり生活が豊かになり始め、使い捨ての生活様式になってきましたから、本当のノスタルジーの良さというのはそれ以前のもう少し貧しさがあった頃なのでしょうかね(私はあまり知りませんが…笑)

>あんみつを食べながら。。。いかが?(^-^)

★シェ~~~!!いいですね~♪ε=ε=ε=ε= ヾ(*~▽~)♪

ついでに群林堂の豆大福をお土産にね~\(*^_^*)/

(2007年04月17日 05時21分35秒)

>この下町資料館と江戸東京博物館、そしてもう一つ小金井に「江戸東京たてもの園」http://www.tatemonoen.jp/index.htmlというのがあるのですがこれだけは私も行ってません、ちょっと遠くて・・。

★いや~いま行って見てきました。目が黒いうちに行ってみたいなぁ…プッ。

ここは去年おいなりさんの紹介で中央高速道路ぶっとばして行きはしたものの小金井街道の大渋滞(200Mを1時間の渋滞)で引き返してファミレスでコーヒー飲んで引き返してしまいました。絶対に車で行く場所ではないですね(笑)

>昔の建物を残している明治村みたく何棟もの下町の建物や商家だのが野外展示として実際に建替えられていて面白そうです。

>是非一度足を伸ばして見てください、私はまだ当分怒れないかもしれないから情報を教えてください←かなりずうずうしい ( ̄▽ ̄*)でぇ

★えっ~!ぢんこさんに暫らくしたら怒られる~??( ̄□ ̄|||) ブルブル

>あ、それからリンクの件ありがとうございます!

★すみません、勝手に…o| ̄|_

(2007年04月17日 05時35分42秒)

>先月、寅さんの撮影セットを京都のデパートで見ましたが、その感じとよく似ていますね。

★最近つくづく思うことは、日本中どこをTVで映しても今風の近代的な綺麗な家ばかりのような気がいたします。「田舎に泊まろう」が好きでよく見るのですが、どのような田舎へ行っても、古いノスタルジックな家は本当に少なくなりました。東京の下町にもところどころ残ってはいますが、建て替えようにも建ぺい率、複雑な権利関係…などで結果として建て替えられない家が結果として注目をあびているようなところもあります(笑)

(2007年04月17日 22時20分27秒)

>もちろんフリーリンクですし、そんな事よりもリンクを貼ってくださる事が一番嬉しいんですって!

>ありがとう!

★ありがとさんです。貼って這って、全身全霊で張りまくりますぅ~(笑)

(2007年04月17日 22時22分15秒)

>最初の方の写真、京都の道場では、今でも同じような感じです。

★そうなんですかぁ…最近はそのような造りはあまり見かけなくなりました。京都らしい歴史を感じる古さがいいですね。

(2007年04月20日 05時04分11秒)

近く是非行ってみたい。

実家はポットンでした。(笑)

色々なモノを落としましたよ。

スリッパ、財布、定期入れ、エロ本(爆)

そして飼い猫が落ちて引き上げるのが一番大変でした。

大雨なんかあると、水面?がかなり上まで上がってきて、

溢れてきそうで恐ろしかったです。

汲み取りが来るとホッとしましたが、来た後の臭いはハンパじゃなく呼吸出来ませんでした。 (2007年04月25日 22時37分57秒)

>東南アジアの奥地に行くと、縄がはってあるだけというところもあるそうですね~どう用足しをするかって?縄をまたいでスルスルと歩いて拭くのだそうですが、苺師匠出来ますか?(爆)

★100%無理です(-.-)

(2007年04月26日 01時09分11秒)

>こういう所は家族全員大好きです。

>近く是非行ってみたい。

★あっしも是非、小金井の「江戸東京たてもの園」に…

>実家はポットンでした。(笑)

>色々なモノを落としましたよ。

>スリッパ、財布、定期入れ、エロ本(爆)

★クソまみれのエロ本…おいなりさん、さぞ焦ったことでしょうね~(爆)

>そして飼い猫が落ちて引き上げるのが一番大変でした。

★これは笑えないですね~放っておけば死んだかも。

>大雨なんかあると、水面?がかなり上まで上がってきて、

>溢れてきそうで恐ろしかったです。

★台風のとき、隅田川が氾濫したときはプカプカ浮いていましたね~(笑)

>汲み取りが来るとホッとしましたが、来た後の臭いはハンパじゃなく呼吸出来ませんでした。

★確かに、あれは臭かったなんてもんじゃない!そして道端にもところどころおつりが…(笑)

(2007年04月26日 07時12分39秒)

>大江戸看板男の「商売繁盛・総合研究所」さん

>

>>東南アジアの奥地に行くと、縄がはってあるだけというところもあるそうですね~どう用足しをするかって?縄をまたいでスルスルと歩いて拭くのだそうですが、苺師匠出来ますか?(爆)

>

>★100%無理です(-.-)

★でしょうね~^^

まだ人が使っていない新しい縄でも?(爆)

(2007年04月26日 07時14分56秒)