全220件 (220件中 1-50件目)

-

燃費についてほざいてみる。

クルマの燃費は、気温や湿度によって変化する。特に気温は重要で、暑いとそれだけで燃焼効率が落ちてしまう。ターボ車のテストは寒い時期に行うことが多いのは、気温が低いほうがエンジンにとっては都合がいいからだ。過去5台のクルマを乗り継いできたが、そのなかで気付いたことを書いておこう。ガソリンは高い。かつてリッター80円台の時代があったが、その頃に比べると高い。殆どが税金でガソリンとしての純粋な値段はそうでもない、という事実がまた面白くない。クルマを自分で所有すると、それに掛かる多くの費用は「税金」である。だからその費用を少しでも抑えるために、燃費には注意を払う。カタログに書かれている燃費は、とてもいい条件が整ったときの数値だから信用できない。一定の条件で一定の走行などできることはまずない。街乗りであれば殆どが信号で止まって加速して、の繰り返しだし、渋滞もあればエアコンも使う。また、クルマというのは一定の速度であれば、常にアクセルを踏む、ということになるのだから、つまり「加速している時間が殆ど」なのである。常に燃料を消費して、速度が低下しないように加速を続けているのだ。今まで乗ったクルマのなかで、燃費がよかったのはホンダのフィットだった。CVTのトランスミッションはエンジンを無用に回さず、その駆動を効率よくタイヤに伝えてくれる。アクセルをオフにしたときの惰行時は、AT車よりも減速の度合いが少ないので、これも燃費の良さに貢献している。埼玉の大宮から秩父までの往復によく使ったが、だいたいリッター22kmを維持していた。今はスズキのエスクードに乗っている。2.0XGというモデルで、現行が登場したときに買った。これはフルタイム4駆で悪路での走行を得意とするクルマだから、まあ燃費はよくない。レギュラーでリッター9km程度、ハイオクだと11kmといったところだ。高速メインだとまた違って、ハイオクで13kmくらいまではいったことがある。燃費の良し悪しを構成する要素のなかで、自分で変えられるものをいくつか書いておこう。まず、タイヤだ。空気圧は高いほど燃費は良くなる。ただし高すぎるとタイヤ本来の性能を発揮できなくなるので、カーブで滑りやすくなったり、急ブレーキで止まれる距離が伸びたりする。また幅が広いタイヤはグリップがいい、ということは走行の抵抗にもなるので、燃費は良くない。設定された空気圧の1割増しが限度だろう。次にオイルだ。エンジンオイル、ATのオイルがあるが、どちらも劣化すると燃費は落ちる。今年のような猛暑をこなしたエンジンオイルであれば、かなり劣化しているだろう。高速走行時は、窓を閉めることも燃費に影響する要素だ。空気の抵抗というのはとても大きい。窓の開け閉めだけでリッター1kmくらい違うと思う。また、適する速度がクルマによって違ってくるが、大体80km/h~90km/hで走ったときが、一番燃費がいい。速いとエンジンの負荷はもちろん、空気の抵抗も増えるからだ。ガソリンも、レギュラー指定のクルマにハイオクを入れると、燃費は基本的に良くなる。燃焼効率がいいからだ。ただ、点火は電子制御でコントロールされているので、ノッキングなどの不具合が出る場合がある。あとハイオク指定にレギュラーを入れるとものすごく調子が悪くなるから、絶対にやめたほうがいい。様々な添加剤もあるが、値段を考えると元を取るまでのことを考えれば、あまり必要はないと思う。ただ、今まで使ったなかでマイクロロンという製品は、高いがエンジンの調子も燃費も確実によくなった。アーシングも費用を考えるとどうかなあ、と思う。以前自動車工場の知人と一緒に自作してやってみたが、プラシーボ効果はあったが、数値で出るようなものかどうか。ただ、マニュアル車(ホンダ トルネオユーロR)のときにやったのだが、トルクはやや太くなっていた。発進時のクラッチ操作がラクになっていたから、この点は間違いない。最後に、急加速・急減速をしない運転だろう。これが基本と言い切ってもいいくらいだ。自転車でそんな運転をしたら自分が疲れるが、クルマも同じことなのだ。などということを、テーマに沿って書いてみた。うーん。写真は、私が初めて買ったプレリュードだ。友人に運転してもらって撮ったのだ。市販車で唯一、アイルトン・セナがCMに登場したクルマだと思う。彼の映画も公開されるなあ。

2010年10月04日

コメント(0)

-

自由に対する責任。

こういった「儀式」があると、乗り物の機械を動かすぞ、という気分にさせてくれる。自動化しなくていい部分は、無理にする必要はない、という提言を1988年頃だったか、NASAが提唱していたのを思い出した。このほうが例えばエンジンの調子も、そのときの掛かり具合でわかるのだ。ドッドッドッドッという大きな水平対向の音と、勢いよく回るプロペラを前にして、そんなことを考えつつその後のチェックもこなしていった。ここまではよかった。(続く)-------------------------------------------------------------------------------この続き書いてなかったから、書いておこう。この日はエンジン始動の項目までで、タキシングは教官が見本をみせてくれて終わり、という流れだと思っていた。実際始動してからアドバイザリーを呼んで、タキシングしますよーと報告を教官がしていたから、ふむではどんなもんか見せていただこう、と構えていた。教官は突然「じゃあ少し散歩しましょう」と言った。何を言っているのだ、とホントにそう思った。飛行機の地上走行をタキシングと呼ぶが、それをやってみろと言っているのだ。「大丈夫です、無線は私が担当してますから」などと言っている。そういう問題じゃない心の準備ができてないお前は一体何を言っているんだ、などと思っている暇もなく「Okegawa advisory,JA33HA」「JA33HA,Okegawa advisory,go ahead.」などと教官が会話している。アドバイザリーもgo ahead.じゃねえよと思いつつも後には戻れない。そもそも私は自分で飛ばすことが目的じゃないか、ここでそんな弱気でどうするのだ!などということをルンブルン回るプロペラを眺めながら考えていた。アドバイザリーは管制官ではないので、こちらから一方的に「今からこうするんだかんね」という内容を教官が伝えている。動きの全責任は機長にある、という考えは船と同じだ。だから一方的に通報する。もし問題があるようなら、アドバイザリーが伝えてくれるのだ。それにしてもいきなり「じゃあやってみましょう」と言われたところで「じゃあやりましょう」なんて返事ができる訳がない。あまりにも突然に操縦を渡されたのだ。しかし仕方がない、覚悟を瞬間的に決めるしかない。この場合の会話は「You have.」と教官に言われるので、私は「ああああI have.」と返事をした。しない訳にはいかない空気というものがあった。スロットルを少し開け、エンジンの回転数を1,000rpm付近に合わせると、ヨロヨロと動き出す。左右の向きは足のラダーペダルを踏んでコントロールする。これが実に難しいのだ。クルマのハンドルなら、中立といいますか、まっすぐの状態というものが目でみてわかるでしょう。でも足を踏んで操作するものだから、どこが真ん中になるのかがまずわからない。次に、どのくらい踏めばどのくらい曲がる、という感覚が全くわからないから、それこそどのくらいペダルを踏み込むのかがわからない。あと、踏んでから曲がるまでに結構タイムラグがあるので、ああ曲がり過ぎたといったところで修正を加えると、今度はその修正が大きくなる傾向がある。つまりどんどんフラツク度合いが増えていってしまうのだ。外から見ている人がいたら確実に危険を感じるセスナ機だったと思う。狭いタキシーウェイではなく、滑走路上でもタキシングの練習をさせてくれた。こういうのはプライベート空港の強みだろう。通常滑走路は飛び立ったり降りるためにあるものだが、ホンダ所有の空港だからそういうのはあまり関係なく自由に使うことができる。滑走路は広かった。幅が25mあるのだから、普通の道路の感覚でいうと4車線の高速道路が1つになっているようなものだ。だがセスナ機自体の幅が約11mあるので、着陸のときはそんなに広く感じないだろう。滑走路のセンターラインに沿って真っ直ぐ進みたい。進ませてみたい。しかしフラフラ。モドカシイ。あまりにも悩ましい表情をしていたのか、教官が「たぶんですね、最初は飛ぶ操作よりも地上走行のほうが難しいですよ」とフォローしてくれた。優しいなあ。2周ほどヨロヨロしたところで、滑走路上で教官が離陸速度まで出力を上げ、停止するという見本をみせてくれた。勢いエンジンが「よしきた!」という感じで本気を出し、身体は確実にシートに押し付けられる。小さい機体なのにこの感覚は素晴らしい。ローテートの速度はこの機体の場合55ktなのだが、滑走路を半分程度走った段階でその速度に達していた。その段階で目の前にある操縦桿を手前に引けば、機体は徐々にしかし確実に空中へと向かう。だが今回は地上滑走の講習だから、空へ行くのは次回のお楽しみだ、と思う間もなくブレーキが掛かり、機体は滑走路終端に向かっていく。こういう手順を目の前にして思ったのは、咄嗟の判断が直接生死を分ける事態に繋がっている、ということだ。それも秒単位、状況によってはコンマ単位の瞬時の判断が必要になってくる。これが飛行中であれば、尚更であろう。大型の旅客機を扱うパイロットの精神的な負担というのは、もっと大きなものだろうな、と想像した。うーむ、この辺の緊張感は、鉄道とはちょっと違うなあ。全ての動きを自分で行うのは、とても忙しい。例えば、鉄道だと「避ける」という動作ができない。できないからする必要がないので、その点は無視できる。しかし航空機の場合左右だけでなく、上下もあるものだから、飛行中の注意力は相当分必要になるし、操作も同様に行う必要が出てくる。セスナのような小さい機体は、通常VFRといって、有視界の飛行をする。これは、空中の安全確保は全部機長さんがやるんですよーというものだ。ある一定の決められたルートを飛ばなくてもいい、自由に飛行できる代わりに、その状況の監視も自分の責任でね、でないとぶつかっちゃうぞ!となる。自由に対する責任は重大だなあ。6時間の講習だったにもかかわらず、このタキシングを結構しっかり教えてくれたので、時間は大幅に過ぎていた。こんなにオーバーして教えてもらっていいんだろうか・・・と感謝しつつ、自宅で再び教本を開く日々が始まるのだ。

2010年10月01日

コメント(0)

-

並びの列に運はあるのか。

風邪をひいてしまった。なんとなく先週はヘンだった。異常な食欲というものがあった。食べても食べてもお腹が空くから、どうもこれは身体がおかしいなあ、と思っていたのだ。どんな身体だ。一昨日あたりから急激に寒く感じるようになったので、ああこれは風邪ひくな、と覚悟していた。で、案の定という訳だ。急な気温の変化が一番大きな理由だろう。37℃だ38℃だと騒いでいたら、急に11月の気温になってしまうのだから堪ったもんじゃない!とカラダが怒っている。すまぬすまぬといつもの町医者に行って、クスリをもらい横になっているのだ。町医者の先生は、もう先生が医者に掛かる日が近いのでは、と思わせるくらいのおじいちゃん先生である。だが短時間で的確な診断を下すので今も頼っている。聴診器で背中側を私が向けたら、それまでややネムタゲだったおじいちゃん先生が突然「あっつ!!」と叫んだので私が驚いた。どうも熱を抱えこんでしまう体質らしい。今日はこのお医者さんに着いたのが午前10時で、まったく人がいなかった。しかし私が診察を受けている間にあれよあれよと人が来ていたようで、診察から戻ったら5人に増えていた。私はこういうのを「列運」と呼んでいる。例えばレジの並びだ。複数ある場合、少ないほうに並んでいるのに、いつの間にか他のレジに抜かされてしまう。一番最後になってしまう、ということもザラだ。自動改札機では、かなりの確率で前の人が「ピンポーン」と引っ掛かる。流れが悪いところに並んでしまう、というのがよくない点だ。だが今回の病院のように、混雑の直前に入り込む、というケースもとても多いので、まあ五分五分だな、と前向きに考えている。昨日は本当は初フライトの予定だった。だが天候が悪く、飛ばないという判断を教官がしたので、それに従った。天気ばかりはどうにもならない。だがこの教官は、とてもいい人だった、というお話はまたにしよう。ゴホゴホ。

2010年09月28日

コメント(0)

-

車輪の下、はあまり関係ない。

(以下引用)熱海─小田原結んでた、レトロな手押し客車復元読売新聞2010年9月19日(日)14:39 明治時代後半、伊豆国・熱海と相模国・小田原を結び、車夫が人力で手押ししていた「 豆相 ( ずそう ) 人車 ( じんしゃ ) 鉄道」が、神奈川県小田原市根府川の宿泊施設「離れのやど 星ヶ山」の敷地内に、本物さながらに復元された。 客車が走るのは約20メートルほどの区間だが、宿泊客以外にも無料開放され、鉄道ファンや子供らの人気を集めそうだ。 復元された鉄道は、同施設経営の内田昭光さん(68)が施設に出入りしている大工と1年がかりで作った。幅0・61メートルの木製線路の上で、車幅1・3メートル、長さ1・7メートル、高さ1・6メートルの木製客車1台(5~6人乗り)を前後側面の手すりを押して動かす。 内田さんは、曽祖父の代には今の宿泊施設近くを人車鉄道が通っていたと、子供の頃から聞かされていた。約10年前、湯河原町の和菓子店「 味楽庵 ( みらくあん ) 」経営で元国鉄マンの室伏昇さん(89)が同鉄道の客車を復元させたが、普段は店の前に展示されており、実際に走るのは年数回のイベントだけ。 このため内田さんは「実際に走る姿を、いつでも楽しんでもらいたい」と制作を思い立った。今後は、木製線路の上に鋼材を張り、「継ぎ目を拾う音もリアルに再現したい」としている。(引用終わり)人類が発明した、最も偉大なものの一つが「車輪」であろう。あとはなんだろう。目的に沿って使える電気か。電気自体は雷やらがあるもんなあ。他はなんだろう。無線、電球・・・音楽なんかもそうかな。電気関連が多いなあ。音楽はわからないが、電気関連は人類史のなかですごく最近になって登場した。だが車輪は違う。もう圧倒的に古い。どれくらい古いかというと、紀元前3700年頃にまで遡る。コーカサス地方で、その時代の洞窟から荷車のようなものが発見されているそうだ。やがて紀元前2000年頃になると、スポーク構造を用いた車輪も使われるようになる。これが戦闘馬車「チャリオット」になっていく。チャリの語源はこれではないか?などと思ったが、調べてみるとそんなことはないようだ。井上史雄「新方言辞典稿・インターネット版」(1996年版) このサイトに載っているテキストによると、1970年代には東京で普及していたそうだ。子どもによるスリを意味してもいたらしい。うーむ。まあともかく、車輪は偉大な発明だ。小さなエネルギーで、大きなものを動かすことができるからだ。理屈は簡単で、摩擦をとても少なくできるからである。滑らせることと比べれば、想像しやすい。ちょっと前の電車だと、10両編成で400tくらいあった。乗客が満員のラッシュとなると、乗客の重量を合わせると550t以上にも達した。大型の旅客機は、370tくらいの重さになることもある。そんな重たいものが地上をガシガシ走っていられるのも、車輪のおかげである。スペースシャトルだって、宇宙から帰ってくるときは車輪のお世話になるのだ。車輪の効果を最大限に発揮できるようにしたのが、線路である。地面がデコボコだと、車輪があっても動かし難い。また重ければ重いほど、進む方向というのも安定しなくなってくる。地面が弱いところだと、車輪が地面にめり込んでしまう場合もある。それらを一気に解決したのが線路だ。線路はレールだけでなく、マクラギも含めるんだかんね。これで重量を点じゃなく線状に分散できるのだ。私はこれも、人類にとって偉大な発明だと思う。上の記事では、この人車軌道の客車には5、6人乗れたそうだ。5、6人を、1人の人の力だけで進められるのは線路があってこそだろう。その動力は人だけでなく、牛だったり馬だったりもした。やがて内燃機関が発明され、蒸気機関車やガソリン車、ディーゼル車や電車となっていった。より大きな力があれば、より重いものを運ぶことができる。鉄道線路の利点は、幅が狭くてもいい、という点だ。あの大きな新幹線だって、線路の幅自体は1,435mmしかない。多くの鉄道が用いている線路幅は1,067mmで更に狭い。上記の記事の鉄道だと610mmしかない。その幅と車体が通る幅さえあれば、事足りてしまうのが鉄道だ。山のなかに残っている森林鉄道跡を探索するのが私の趣味のひとつだが、殆ど登山道くらいしか幅がない。でもそれでいいのだ。最小の空間で、多くの人やものを運ぶことができる。自動車との最大の違いは、移動の制約、という点だろう。どこへでも道さえあれば自由に行けるのは、自動車ならではだ。鉄道は線路が敷かれたところにしか行けないし、すれ違い設備がないと正面衝突してしまうしなあ。だが用途が(特に区間が)限定的であれば、鉄道はとても「エコ」な手段になり得る。近年世界的に見直されている路面電車も、環境配慮の面からのアプローチだった。一番のネックは動力で、つまり街の道路に架線を用意しなければならないのがネックであったが、バッテリーの性能が向上してきているので、蓄電池でモーターを動かすものが主流になっていくだろう。でも面白いものだよなあ。路面電車だらけだった東京が、自動車が増えていくにつれ邪魔者扱いされ、路面電車の替わりに地下鉄網ができ(地上だと邪魔だからね)、今また路面電車が再考されている。しかしハコがかわっても、車輪はながいながーい歴史のなかで、何もかわっていないのだ。

2010年09月19日

コメント(0)

-

屋敷分に屋敷はあったか。

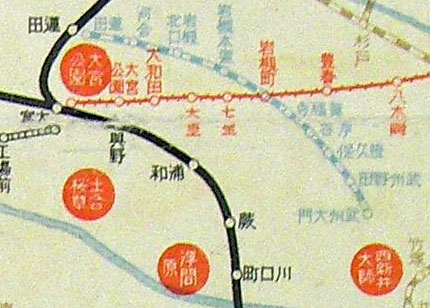

さて、いわゆる戦前というところまでは特定できた。次に、書かれている「路線」から判断をしてみよう。といっても、現存する路線ではあまり意味がない。その時期にしか存在しなかった路線を、抽出する必要がある。該当する路線を探してみるとしよう。とりあえず埼玉県に、今ではその存在していたことすら忘れ去られそうな路線が描かれている。区間は、蓮田から武州大門となっている。これは武州鉄道だろう。ウィキペディアを読んでいただいたほうが手っ取り早いので、この武州鉄道の歴史は省略する。武州鉄道 - Wikipediaこの武州大門駅で終点となっているのは、略図の時期特定に有効な点だ。蓮田から武州大門まで開通したのが1928年(昭和3年)のことで、武州大門から最後の開業区間である神根まで伸びたのが1936年(昭和11年)である。つまりこの間の図である、というところまで時期の範囲が狭まった。ちなみに、この武州鉄道の計画の一部が埼玉高速鉄道である。周辺の住民なら「蓮田まで延ばそう」というのを看板やら書面やらで見掛けたことがあると思うが、それはこの武州鉄道の名残とも言えるのだ。次に、現在の東武野田線をみてみよう。東武野田線は、前身が千葉県営鉄道で、その後、北総鉄道→総武鉄道と経営母体がどんどん変わっていった路線だ。現在の北総鉄道とは無関係であり、総武本線を敷いた総武鉄道とも無関係である。この大正~昭和初期の時代は、日本の鉄道における群雄割拠時代であるから、非常にややこしいことになっている。東武野田線 - Wikipedia この東武野田線の船橋側に、「海神」というところまで路線が延びている。1934年(昭和9年)にこの区間は廃止されているので、これも時期の特定に繋がる。つまり、武州鉄道から1928年(昭和3年)以降であることがわかり、海神駅が記載されているから1934年(昭和9年)よりも前のものである、というところまでわかった。かなり絞れたなあ。もうちょっと絞ってみようか。現在「流山(ながれやま)線」と呼ばれる路線が近くにある。JR常磐線馬橋駅から流山までを結ぶこの路線は、2008年まで「総武流山線」と呼ばれていた。社名も流山電鉄だったのが「流鉄(りゅうてつ)」という名称に変更されている。この会社はPASMOにも加盟しておらず、またその予定もなく、日本で唯一鉄道事業者として公式のホームページを持たない、非常に小さな会社である。つくばエクスプレスが2005年に開業してから、利用者が一気に減った。前年比50%くらいの減少であるから、廃止にならないのが不思議なくらいの会社だ。この路線に、現在「平和台」とされている駅が図に表記されていない。この平和台駅は、1933年(昭和8年)に赤城駅として開業した。これで、1928年(昭和3年)から1933年(昭和8年)以内となった。まだいけるか。京王線に目を移すと「北沢」という駅がある。これは現在の上北沢駅のことだ。開業当初「上北沢」だったのが一旦「北沢」となり、再び「上北沢」に戻ったというよくわからない経緯の駅名である。この北沢駅が上北沢駅に名称を戻したのが、1932年(昭和7年)のことだった。また1年絞れたなあ。と思いつつ京王線を辿っていたら、呆気ない結末が訪れた。分倍河原という駅が、今もある。だがこの図では、京王線と接続していない。そのかわりに府中と中河原の間に「屋敷分」という駅が書かれている。やしきぶん、と読むこの駅が、のちの京王線分倍河原駅に相当するのだ。この屋敷分駅が分倍河原駅に改称したのが、1928年(昭和3年)12月11日の出来事だったのだ。またこれと併せて、同じく現在の京王線千歳烏山駅が、この図では烏山となっている。千歳烏山駅に改称したのが1928年(昭和4年)8月7日だ。つまりこの間の略図ということが断定できたのだ。1年以内、という幅なら許容であろう。それにしても、今と違うところがたくさん描かれていて、飽きない略図だなあ。という訳で、図からヒントを探しつつある条件を特定する作業、という内容でした。

2010年09月14日

コメント(0)

-

東京近郊の路線「圖」。

ちょっと違う話題になる。息抜きだ。今回は、むかーしの東京近郊における鉄道網の略図を眺めたときのお話だ。むかーしの路線図、というモノである。しかしそのむかーしがいつ頃なのか、発行年数などが書かれていないからわからない。なので今回のテーマは、「この地図は、いつ頃のモノなのか?」という考察をしてみようと思う。いつ頃のモノなのか、ということを考えるのに、まず目が行くのは「タイトル」である。この図は、「大東京交通略図」となっていて、図の字が古い「圖」の旧漢字となっている。この時点で第二次大戦よりも前のものと特定できた。これは、旧字体と新字体の違いによって判断できる。昭和21年(1946年)に、GHQの占領政策の一環として実施された国語国字改革の際、当用漢字として「図」の字を用いることが決まったのだ。当用漢字は、昭和21年内閣告示第32号の「当用漢字表」というものに記されていた。昭和21年11月16日発行で、当時の内閣総理大臣は吉田茂である。面白いのは、この告示のまえがきに「字体と音訓との整理については、調査中である。 」と書かれていることだ。新旧の字体が入り混じっている、いい加減な漢字表だったのである。いい加減だったので何度か改訂されていったのだが、漢字はそれ自体が意味を持っているものなので、もうちょっと大事にしていこうよ、というのが昭和56年(1981年)に決まった「常用漢字」というものだ。戦後直後、漢字なんぞ敗戦国のよくわからん字だから適当に変えてしまえ!とGHQがいじったものが、ようやく変わったのが昭和56年だったのだ。当用漢字は強制力があったため、日本国憲法もこの表に則って書かれた。この憲法の大本がかわっていないから、当用漢字をある程度引き継いだ常用漢字において、「普段全く常用していないよ!」という字も常用漢字に含まれているのである。漢字は色々タイヘンな扱いを受けているのだなあ。それも戦後において、なのだから、そんなに昔の話じゃないのだ。《このテーマも、時間をみつけて徐々に続きを書いていきます。》

2010年09月12日

コメント(0)

-

儀式の機械。

先日、飛ばすための講習課程をこなしてきた。教官は私と同じくらいの歳の男だった。中くらいの背丈、まあほっそりとしているが、自衛隊員にいるような眼の鋭さと内に秘めた堅牢な肉体、というものが伺える。ああ、同じだなあ、と直感的に思った。お互い旅客輸送の乗り物を扱う者としての、なんとなく「通じるところ」というものがあるのだ。こうなると話ははやく、業種は違えど職種が似ているからこその、お互いの経験や喩えを持ち出しながら、講習はどんどん進んでいった。機材の基本的な諸元からはじまり、コントロールの理論的な説明を受けたりする。しかし教官は何か抑えているような雰囲気を醸し出していた。それは私も、業種は違うが指導操縦者の資格を持っているから、よくわかる。簡単にいうと、今は体育会系の教え方は禁物、となっているからだ。だがもともと育った環境が体育会系なので、どう教えたらいいのか、そこのところのさじ加減にとても気を遣うんである。しかし似た職業であるからこそ、徐々に且つ確実にリラックス度は進行し、やがて教官はどこかホッとしたように笑顔になった。いい笑顔だ。教官もどこか緊張していたのだろう。だが私の場合は緊張どころではなく、必死なのだ。私が操縦することになる、セスナ172S型は、小型機なので、地上走行時のステアリングがない。クルマでいうハンドル操作を、足のペダルで行う。この点がまず気になった。大型機の旅客機などは、ステアリングがあるらしい。次に気になったのは、出力を調整するスロットルレバーである。クルマでいえばアクセルに相当するものなのだが、これが鉄道車両とは正反対の動きをするのだ。鉄道車両の場合手前に引くと出力が「上がる」。航空機は手前に引くと出力が「下がる」。この操作が逆になってしまうのは、ちょっと怖い。咄嗟のとき、我々はどうしてもレバーを押せば出力を抑えられると思っているからだ。しかし航空機はそれだと加速してしまう操作なので、講習の段階から緊張することになった。次に空港の説明を受ける。私がお世話になっているのは、ホンダ・エアポートというところで、自動車メーカーのホンダのプライベート空港である。このプライベート空港というものは、日本でここにしかないそうだ。夜間用の灯火類も備えてあるので、夜でも離発着できる。小さいのに大したものだ。また、ホンダフライングクラブというのもあって、初代会長は本田宗一郎が就いていた。よくヘリに乗っては「あの新幹線を追い越せ!」などと追いかけっこしたりしてたらしい。まあそんな話を交えつつ、規定の6時間の最後は、実機に行くことになった。ここまではよかった。実機は全長8m、全幅11m、高さ2.5mというものだ。まあ小さいといえば小さい。機体の後部から近づいていく。これはエンジンが始動したときの事故を防ぐためだそうだ。あと、たぶんだが、バックできないから後ろのほうからのほうが安全、というものもあるのだろう。まず機体外部の点検を行う。翼の状態、フラップの状態、外板の状態、タイヤ圧、オイル漏れの有無、燃料の状態、エンジンが収まっているカウル部分の点検などなど、まあとにかく全般を確認する。次に乗り込んで、エンジンの始動を行うための手順をこなす。これがまたとにかく項目の多いこと。電子機器の電源関係を確認し、混合気を調整したりと、忙しい。だがエンジンをスタートさせるのは鍵を捻るという、クルマのような操作なのでちょっと面白い。周囲に人がいないか、また気付かない場合を想定して、手で合図を出しつつ外に向かい大声で「clear!」と言う。この段階で人がいれば「ちょちょちょっと待って待って!」となるらしい。まあそうだろうなあ。キーを捻ると、水平対向4気筒、排気量2700ccのエンジンがブルッブルッと僅かに震えた後、元気よく回りだした。カウルで被せているだけなので、音がほぼダイレクトに伝わってくる。これは楽しい。またプロペラの風も操縦席の窓を開けているので、そよそよと伝わってくる。これもいい。ああ、飛行機って止まってても楽しいなあ、などと思っていた。たぶん私は機械が好きなんだろう。それも、人の操作がきちんと反映されるものを。このセスナ機も、最新鋭のものではあるのだが、基本設計は数十年変わってないらしい。エンジンを始動させるときも、燃料を電動ポンプで少し送り込んで、混合気を調整してからスタートさせる、という何だか昔バイクでそんな手順を踏んだ記憶があるのだが、とにかくその操作を自分で行うというところがいい。こういった「儀式」があると、乗り物の機械を動かすぞ、という気分にさせてくれる。自動化しなくていい部分は、無理にする必要はない、という提言を1988年頃だったか、NASAが提唱していたのを思い出した。このほうが例えばエンジンの調子も、そのときの掛かり具合でわかるのだ。ドッドッドッドッという大きな水平対向の音と、勢いよく回るプロペラを前にして、そんなことを考えつつその後のチェックもこなしていった。ここまではよかった。(続く)

2010年09月09日

コメント(0)

-

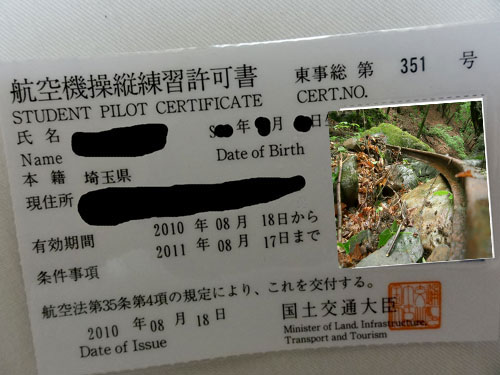

飛ぶための勉強。

フライト用の教科書を読んでいる。先日飛行機を飛ばすんだ、と書いたが、私は免許を取得することを目的とはしていない。理由は単純に「金が掛かり過ぎる」からだ。国産の高級車が買えるくらいの金額を用意できるはずもないのだ。だが、練習という名目で、教官を同乗すれば操縦桿を握ることができる。ここらへんが自分で操縦してみたい、という夢と金銭的現実の妥協点だろうと思った。だから私が取得したのは「航空機操縦練習許可書」というものだ。これを持ってフライトすれば、正規の飛行記録になる。これはきちんとフライト・ログブックにも記載できるものだ。フライト・ログブックとは、操縦士なら誰でも持っているもので、持ち主の飛行の全てを記録するものである。今ジャンボ機を操縦しているようなラインパイロットであっても、かつてはセスナ機で操縦を覚えたのだ、ということも記録に残っているはずだ。操縦士としての記録にもなるものだから、一生に1冊しか原則発行されないノートなので、失くすと大変なことになる。私はよく物を失くすので、とても心配である。とりあえず教科書を読んでいるが、ふーむこれ結構タイヘンだなあ、というのが正直な感想だ。まず覚えておかなかければならないのは、飛行空域だ。操縦の方法は鉄道に通じるものがあるから、まだ何となくわかる。それよりも「飛んではいけない場所」というものを把握しておかないと色々まずい。例えば東京中心部だと、レインボーブリッジが1つの境界になる。あの橋よりも羽田空港側に、セスナのような機体が進入することはできない。大型機が数分おきに飛んでいる空域だから、まあ当然だ。そういった箇所があちこちにあるので、きちんと把握しておかなければならない。緊急時の対応も頭に入れておくべきものだろう。練習であり、しかも操縦士免許を目的としている訳ではないからといって緊急時の対応を知らなかった、では済まされないと個人的には思う。対応は全て教官がやってくれるが、操縦桿を握っている以上知っておいて損はない。しかし、この教本の内容はとても素晴らしいのだが、表紙はもうちょっとなんとかならなかったのか、と思ってしまう。なんか小学校の文集みたいにみえて、その内容とのギャップについ笑ってしまうのだ。などとほざきつつ、まずは自分自身の操縦をきちんとしなくてはいかんな、と思うのだった。

2010年09月05日

コメント(0)

-

Cleared For Take-off.

今月下旬、ぼくは自分の操縦で空を飛ぶ。機材はセスナ172P、だと思った。憧れていた空、その空へ。友人を乗せて、空を楽しみたい。

2010年09月02日

コメント(0)

-

負けたので悔しい。

おおなんということだ、またやってしまった。気付いたら数ヶ月経ってしまった。先日は静岡県寸又峡の奥へと森林鉄道跡の探索に行ってきた。林道は山チャリで進み、いつもの廃線跡は歩いて、というスタイルで進んでいく、というものだ。これは私が計画したわけではなく、ある方の同行をした、というものだ。そして結果としては見事に敗退した。寸又峡の奥には、東京の営林局が管理する林鉄としては第一級の規模(規格も1級路線)を誇った路線が存在していた。まあ概要は以下を参照して下さい。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E9%A0%AD%E6%A3%AE%E6%9E%97%E9%89%84%E9%81%93奥秩父から一気に中部地方へと足を進めたのには訳があって、奥秩父ではもはや林鉄に関して新たな発見が見込めないからだった。あと、移動手段としてチャリというのも興味があった。これができるとクルマでは入れないところでも車輪のついた移動ができるからだ。そして私は、まずそのチャリに負けた。チャリ走行の延長は約18km、標高差は最大で500m程度ある道のりだ。この時点で私は大半の体力を消耗してしまった。まずオフロードなので運転が慎重になるのと、登りが延々と続く道で足がかなり参ってしまったのだ。歩きで登るのとはこんなにも違う筋肉を使うのか、ということを実感した。しかしこれはつまり、歩きで使うぶんの筋肉を保持するのも可能、ということでもある。だが初めての山チャリでこの行程差と距離を走るのは無理があった。チャリだけならまだしも、背中には2泊3日ぶんのシュラフ泊装備(いわゆる小屋泊装備、というヤツですね)のザックを背負っていたからだ。10kg以上は確実にあって、たぶん12kgくらいになっていたと思う。これがとても重い。この重量も初めてだった。こんなに重くなってしまったのは、あまりに奥地なため食料の確保が一切できないので、多めにザックに積んでいたからである。この状態で、いざ林鉄跡の探索を開始したら、案の定道は荒れまくっていた。そして奥秩父の林鉄跡と決定的に違うのは、沢をガーター橋などの「橋」で渡っている箇所がいくつも存在していた、という点だ。つまり重いザックを背負ったまま廃橋を渡るということで、カラダを護る手段がない高所を進んでいくというのは精神的にも体力的にもその多くを消費することになる。2つの橋を渡ったあと、「これ以上は、進んでも戻れなくなる可能性がある」と途中で私は判断した。整備された林道であれば、クルマなどの手段を用いて救助があるかもしれない。しかし私たちが進んでいたところは、完全に崩落している箇所もある林道を越えてきている。そして更に深い谷を歩いているのだ。もちろん通信手段などない。万が一肉離れでもおこしたら、それこそ数日間のビバークを覚悟しなければならない。山ではセルフレスキューが基本だ。そしてその状況判断力も必要である。何よりも優先するのは「自分自身で生きて戻ること」だ。これは大袈裟でも何でもない。まだきちんと体力が残っているうちに、間違いのない判断を下さないと衰弱してしまう。衰弱してしまったところで、同行者もこの私を抱えて何十kmも崩壊した道を進める訳がない。先日富士山で片山右京さんが遭遇した事態は、山に入る者なら誰でも起こり得る「状況」である。私は今回の探索を断念した。そして彼は無事に探索を成功させてきた。これでいいのだ。それにしても体力の衰えが著しい。3年山から離れていたが、まさかこれほどとは思わなかった。なので近いうちに体力づくりを兼ねて、日帰りではあるがテント泊装備で和名倉の軌道跡に行こうと思っている。標高差700m以上で急登しかない道のりであるが、過去に何度も通ったところだ。いいトレーニングになるだろう。負けてばかりはいられないのだ。

2010年05月15日

コメント(0)

-

友だちっぽい。

TOKIOは好きだ。なんていうか、あいつら男にも好かれる奴らだと思う。

2010年02月05日

コメント(0)

-

うーむの日々は安産の日々であった。

写真を載せてこういった文章を書くようにしていると、写真がない場合は書かなくなってしまうのだな。これはいかんということで、文章だけでも何か書いておこう。このあいだは、茨城県ひたちなか市の那珂湊港に行ってきた。それはもう唐突に「漁港に行きたい」と思いついたからで、高速からそんなに離れていなくて我が家からも遠くないところ、という基準で選んだら那珂湊になった。どうして漁港に行きたくなったのかは、よくわからない。ジンセイそんなときもある。今の時期で茨城の漁港といえば断然アンコウだ。しかし行った日の市場には、あまりアンコウは見掛けなかった。売れてしまったのか、那珂湊では取り扱いが少ないのか。カキも獲れるがここでは岩ガキであり、旬は夏だから産地の違うカキしかない。ホウボウがうまそうだったのでいくつか買った。ちょっと変わった格好だが身はうまい。秋田ではドコと呼ばれている。旅番組の取材が入っていた。そのテレビ関係の人たちは、マグロの売り場に向かって行った。その途端マグロ売り場では「はい今から全品半額だよ!」というので周囲にいた人たちも一斉にマグロに向かって行った。その様子はなんだか餌をまかれた魚のようだった。その旅番組は、31日に放送するという。妻は「映ったかもしれない!」と早速その日の放映をチェックしている。うーむ。こないだは川越の氷川神社に行った。毎年恒例のおみくじは、今年も安産という結果だった。小学生の頃からずっと安産と書かれていて、男なのにいったいどうすればいいのだ、と思いつつもその「安産」の文字があると何だかほっとするのも事実だ。20年以上も安産しか出ない、というのもなかなか凄いと思うが、私では何の役にも立たないところが惜しい。そういえば先日、プロジェクトの1つがようやく終わった。各職場で取り組んでいる、安全への対策をプレゼン形式で紹介するものだった。現場では様々な条件の下で対策を講じているから「これが正解」という1つの答えにはならない。その職場に合ったやり方でいいのだ。だが発表会形式で行ったそのプレゼンは、だから審査員なんてのもいて「プレゼンのテクニックが…」などと総評しているのはちょっとおかしいのではないか、などと思った。それだとプレゼンのために何かの対策をすることになってしまうではないか。本末転倒ではないか!とやや怒りつつたらふく呑んだら途中で寝てしまった。うーむ。

2010年01月17日

コメント(0)

-

儀式のあった緑の日々。

※最後に追記しました今日ようやく初詣に行ってきた。行ったら厄年のところに私の生まれた年が書かれていたので、驚いた。そもそも厄年というのは何から来ているのか?という問いに対する明確な答えは、どうもないらしい。ないのだが強く信仰されている、何とも言えない風習だ。しかし我が年齢が書かれていると、どうも落ち着かない。「何か悪いことがきっと起こりますよ!だから厄を落とさなきゃならんのですよ!」という雰囲気というものがどこかしらある。仕方がないので、一番安いやつの御札を選んで、郵送にしてもらった。全く以って厄を落とすなどというやる気がないのがミエミエだが、まあいいだろう。御札をお願いする受付の奥では、坊主が札束を数えていた。その目は明らかにニヤついていた。これはよくないだろう。しかし男の42歳に関する厄というのは、これはオッサンばかりの職場にいる私からすると、確かにナニかあるという年齢であることは間違いない、と断言してもいい。というのも、それまで抱えていた病気や、不安だったことがタチドコロに表面化するのが、この42歳だからだ。それが1人や2人なら偶然で片付けられるだろうが、そんな人数では済まない多くの人たちの「表面化」というものを見てきたから、この年齢だけはきちんと御護摩を焚いていただくなりしようと思う。こういうのは、焚いていただいた、という事よりも「そういうことだから気をつけなきゃならんよ」という、自分自身に対する戒めのようなものなのだろう。つまり儀式だ。儀式といえば、初詣に行ったあと出初式の場に出くわした。それぞれがひとつのチームであるという誇りがこちらにも伝わってきて、職は違えど制服を着る仕事をしている私は、色々と考えさせられるものがあった。出初式に参加していた彼らは、素直に格好よかったなあ、と思った。まあそういうことを終えて、買い物をしようと近所をうろついていたら、急に酒を買おうと思い立ち、卸の酒屋に行ってきた。そこは、ケース販売はもちろん多いのだが、何故か洋酒が異様に揃っている、不思議な店なのだ。ジン、ラム、ウオツカ、スコッチ、ワインなどがあって、それもかなりの酒好きじゃないと手を出さないようなものがある。この店の洋酒を揃えると、おそらく簡単なバーなんぞができてしまうだろう、というくらいのラインナップだ。まあそういうお店の人も買いに来ているんだろうね。その店でジョニーウォーカーの緑が1本だけあったので、買ってきた。緑は、まあ今じゃネット通販で簡単に手に入ってしまうが、以前は本当に「珍しい!」という1本に入っていた。それも値段はそんなに高くない、というお得感満載のスコッチ・ウイスキーなのだ。インターネットは便利だけど、こういうものを見つけたときのヨロコビというものが失われてしまうような気がする。この酒を開けるときだって、私は儀式のようなものを感じるのだろう。それが薄れてしまうのは、なんだかもったいないと思うのだ。だがブログ書いている時点で説得力ゼロだよなあ、などという思考をしたりする緑の日なのだった。※私は42歳ではありません現在35歳今年で36歳です! 確かに本文だけ読むと情報が足りなかった…。うーむ。

2010年01月10日

コメント(0)

-

空は何も変わらない。

昔撮った写真でも載せよう。これは2003年の夏に撮ったものだ。320万画素のコンパクトデジカメで、今も使っている。スペックとしては、もはや携帯電話の機能にも劣っているが、なんのなんの。

2010年01月07日

コメント(0)

-

コダワリの温泉宿は福島県にあった。

先日、福島県の温泉に行ってきた。郡山駅から磐越西線に乗って40分ほどのところにある猪苗代駅から車で10分程度のその宿は、とにかく普通の宿と違っていた。どう違うかというと、まず旅行会社経由では予約ができない。これはその宿の主人の方針らしい。まあ旅行会社を経由すると、その宿に関する客からの様々な要望や苦情というものが旅行会社にまず届き、旅行会社は「あんたのところはこういうところがいかんのですよ」とモノをいう。すると宿側は「へい、すいませんすいません」とタチドコロにその辺の改善を施していく・・・という繰り返しになるようになっている。だから日本の宿というものは、概ねどこに行っても似たようなものしか提供していないのだ。いわゆる温泉旅館というヤツですね。これがつまらない。とにかくつまらない。会社の旅行で行く場合には、それでもいい。どこに行っても結局とにかく呑むんだかんね的展開にしかなりようがないからだ。翌日の勤務の心配なく仲間ととことん呑めるのだ、という安らぎがその量を圧倒的爆発的酒量として年間グラフでも突飛した頂点というものをその瞬間に生み出す。だが「そういうとこ個人旅行で行くには物足りないんだかんね」とずっと思っていて、どっかいい宿ないかなあと探していたら、それは猪苗代にあるかもしれないということが何となくわかった。しかし何となくなので疑心暗鬼のもと取り敢えず行ってみることにした。行ってみないことには何にもわからないんだかんねという実践派なのだ。結論からいえばその宿は「アリ」だった。ただし1点を除く。その宿の特徴はとにかく露天風呂だ。それも全室部屋付きというヤツだ。生意気だ。それもかなりの量の温泉が出ているので、全室とも露天風呂がでかい。圧倒的にデカい。もうありとあらゆる手段を用いて調べまくったが、おそらく部屋付きの露天風呂としては日本一デカいのだ!と断言していいと思う。「んじゃそれはどんくらいでかいのよ…」というと針千本飲まされそうなのだが、飲まないんだかんね。小さな旅館であればそれ自体が大露天風呂と銘打っていてもおかしくないくらいデカい。大人10人が入ることができる、といえば何となく「あら、デカいわね」とサッチー夫人も納得の大きさだ。この大きな風呂が独り占めできる、というところがとにかく何よりもシアワセだ。もうどこにいてもいいのだ。隅っこでちょこんとしゃがんでいても大の字になっていても潜水艦ごっこをしていてもいいのだ。これは凄いことだ。ただし女風呂を覗こう!と考えてもその部屋の風呂しかないからどうしようもない。その点は夢がない。いやまあそれはいい。温泉自体もきちんとしたもので、昔の分類でいえば重曹泉だ。いまの表記でいうと「ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉」となる。由緒はわからないが正しい温泉が24時間流れっぱなしだ。部屋は12畳と10畳とフローリングのスペースとに大きく分けられる。フローリングのスペースには電動のマッサージチェアがどどんと置かれていて、好き放題使える。コーヒーも豆が置かれていて、自分で挽けば好きなときに好きなだけ香ばしいコーヒーを愉しむことができるのだ。食事は全て部屋食なので、バイキングなんてどけどけ!の宿なのだ。これはつまり、一旦部屋に入ると一歩も出ずに過ごせる、ということだ。正直私はこの点をちょっと危惧していた。時間を持て余してしまうんではないかなあ、と思っていた。しかしその点はもうあっという間に解消された。心がダイエット前に買ったジーンズのようにユルユルしまくっているので、もうとにかく時間が経つのがはやいのである。コーヒーでも飲むか、と思って豆をグォリグォリと挽いていたらあっという間に夕方から夜になってしまうくらいだ。んで、これもまた特徴と言えるのだろうけれど、全部の部屋に部屋付き露天風呂(しかも源泉掛け流し)があるので、大浴場というものがない。全部が部屋食なので食堂もない。ついでにフロントによくある土産物コーナーもない。とにかく「ない」。あと、全体的な華もない。飾り気というものがない。だがそれがいい。これはもう、アリでしょうと私は思いましたね。ただ、食事はあまりアリではなかった。おいしいにはおいしいのだが、これも「華」というものがないのである。しかし私は平日限定の大割引プランで行ったから、これはまあ仕方がない。食材はよかったのだが、何となく家庭料理の延長にあるようなものだった、という印象だ。1点を除く、と言ったのはこの点である。そこだけ「うむ…」と静かに頷いてしまえば後は何も言うことはない。まあつまり、「とにかく温泉!」という人でゲヘヘオヤジと一緒の風呂には入りたくない!とにかく時間そのものを愉しみたい!という人には圧倒的おススメの宿だと思う。宿を出るとき主人が「紅葉がですね、綺麗なんですよねここは…」と写真を見せてくれた。本当に綺麗だった。もっとはやく言えよ!と思ったがそれは無理なので今年の秋にでも行こう。モンダイは、やはりコダワリの宿なのでちと高い、という点ですね。でもまあそれくらい取ってもむしろ安いのではないのかなあ、と思った。費用対効果というヤツだな。すごく心に残る宿だった。一応HPのアドレスを書いておくんだかんね。http://www.seifutei.jp/index.html宿の名は、静楓亭。この言葉でgoogleなんぞで検索すれば色々情報が得られる。便利な世の中だなあ。それにしても、福島県侮れんね。

2010年01月06日

コメント(0)

-

プロジェクトと今夜の天気。

プロジェクトをどう進めているか、書いてみよう。といってもプロジェクトの内容を書いてしまう訳にはいかないので、ここではどう進めているか、の部分にだけ触れていく。これはもう、勘弁してくれとしか言えない。私は文系なんだろうと思っているのだが(数学苦手)、論理で思考する能力は一応ある。この論理思考ができないとチームを組んだ仕事はできないので、どんなタイプの人でも必要なスキルなんだと思う。私のいるチームには理数が得意という奴がいて、その2人でリードをしていっている。会議ではポジションに関係なく、意見はどんどん出るので問題があっても早期発見→解決という流れが速い。チーム内でのそういう雰囲気つくりも大事な要素なのだ。この雰囲気つくりは、チームのなかで最年長である私がやるしかないが、今のところうまくいっている。ただ意見ではなく雑談に繋がってしまいかねない話については早々に切り上げるよう、注意している。作業自体は、上に書いた理数が得意な奴にほぼ任せている。成長を期待している、デキる奴なのだ。ただ1人の仕事はできたとしても、その結果を違う人がみた場合どう思うか、という点についてはまだ不足しているので、そこは私がどんどんフォローしていく。彼から学ぶことは多く、また彼も私から何かを学んでくれればいいと思う。個人的な性格だとか、そういうものはある程度年長側の人が吸収していく。ただ、人としての礼儀といいますか、それはダメだろうというところは指摘する。指摘しても直らない奴は重要な仕事は任せられない。他人と関わる仕事を進めていく上で、どんなに能力があってもコミュニケーションが取れない奴は「仕事」にならないからだ。指摘をしない先輩もいけないんだよね。指摘できるだけのことを普段していないから、なんだろう。若い人たちにもこれからが楽しみな奴はいっぱいいるのだ。チームの人たちのそれぞれが得意な分野を把握して、どんどんその部分を褒めて伸ばすようにしていく。本人が苦手と思っている部分は、その人が「やってみようかな」と思わない限り伸びることはないと思っている。1度だけやってみたところで、やっぱり向いていないと判断させてしまうだけだろう。それよりも伸びる部分をどんどん伸ばしていってもらったほうが、本人も周りの人たちも楽しい。この「楽しい」と思えることが、一番大事だよなあ。きちんと結果も出せれば、それが最も楽しいことだ。などと羅列してしまったが、まあこんな感じで今年も進めて行こう。今夜は関東の平野部でも雪になるようだ。ああ寒いなか仕事だ。

2010年01月04日

コメント(0)

-

怒涛の新年。

明けましておめでとうございます今年も宜しくお願いいたしますさて、すっかり年記になってしまった我がブログであるが、今年はもう少し更新の頻度をあげようと思う。思うだけで去年と同じかも知れないがなんのなんの。それにしても楽天というのは凄いなあ。こんなブログでもちゃんとに残しておいてくれる。エンピツの雑記帳なんぞは更新をさぼっていたら「もうないんだかんね」という通知もなしに削除されていた。あそこにしか置いていなかった文章もあったのだが全て失った。デジタルだなあ。自宅のPCのOSがvistaになってから、ずっと問題になっていたある事が、今年に入ってすぐに解決したのはよかった。C++のランタイムエラー(R6034)についてなのだが、MSVCR80.dllの問題ではなく、MS-IMEが悪さをしていたのだ。こんなの気付かないぞ。今年も早速3つの本業以外のプロジェクトを抱えていて、いやはや忙しい。が、このご時世仕事が多いのはいい事なのだと自分に言い聞かせて何とかこなしている。私がやっている仕事はあまり世間の情勢に関係がないというのが定説だが、ちょっとそうもいかない雰囲気になってきた。それだけ大きなよくない流れというものが、今の日本に確実にある。まあしかし仕事が増えると自宅のPCだけではどうにもならないので、ノートPCというものを久しぶりに買った。前に買ったやつはバッテリーが完全にいかれてしまったまま、私の部屋のクローゼットに放置されている。これはずいぶん古いので、今の仕事で使うのは不可能だから新しいのにした。http://dynabook.com/pc/catalog/nb/091211mx/index_j.htmこれの33KBLというものを買った。家電屋さんで買ったら、ポイントをひくと6万を切っていた。安い。Office製品を使うのには問題なし、動画もバックグラウンドで何か作業をしていなければ問題なく観ることができる。バッテリーも実用で6時間は持つから十分だ。ああそうだ、免許の更新に行かなければ。あと2週間で更新の期限が切れてしまう。今回初めてゴールド免許になるのだ。うはは。ああ、今年もやることいっぱいだなあ。

2010年01月03日

コメント(2)

-

休みたい。

今の世の中からすればたいへん贅沢な悩みなのかもしれないが、今月も休みは3~4日程度になりそうだ。いやはや忙しいしまったくもって自分の時間というものがない。まあ仕方ない。最近結果よりもプロセスのほうが大事なのだなあ、ということに気づいた。我が娘をみていると、そういう気がしてきたのだ。失敗ばかりで怒られっぱなしな我が娘は、しかしきちんとものごとを吸収して次の日はまた違う娘になっている。日に日に成長しているのが、よくわかる。出した結果ももちろん大事なのだが、そこに至るまでの過程のほうが、ジンセイにとっては重要なのではないか、ということが頭のいい人にはとっくにわかっているのだろうけれど、頭が悪い私は自分の子を眺めてそう気づく。いやはや遅い遅い。娘は休む間もなく動き回り、ひたすら元気に生きている。その娘と常に一緒にいる妻はタイヘンだろうなあ、と感謝しつつ、今年はプロセスの年にしていくと決意する1月のある日の日記なのだ。それにしてもコメントの広告が殆ど2ちゃんねる用語(?)なのには驚いた。キモいですよ。

2009年01月13日

コメント(0)

-

海の涙。

どっちを残すか考えたのだが、どうもこっちのほうがなんとなく落ち着くのでmixiは削除してしまった。両方なんて無理なんだかんね。で、何か書こうかと机の前にあるPCの画面を眺めつつ考えてみたりするのだが、どうにも仕事のことしか思いつかない。やれやれ。かといって事前にきちんとした準備が必要な廃線(特に森林軌道)に行く余裕はないし、なんだこれではネタがないではないか。まあしょうがないから最近気になったことでも書いてみるか。最近で気になったことといえば、全国の漁船がいっせいに休漁して、デモ行進を国会議事堂付近で行ったことだなあ。マスコミは「魚が高くなる!」などと煽っていたが1日休んだだけで市場価格はそんなに動かない。漁を休む、という行動に出た理由は船の燃料である重油が高くて漁に出ても赤字になってしまう、というものだった。その燃料代を取れた魚に上乗せしたいがそれもできない。そこで漁師たちは「もうやってらんないだかんね」と具体的行動として一斉休漁という実力行使に出た。しかし出たところでどうにかなるものでもない。おそらくそれは漁師たちもわかっていて、どちらかというと世間に知ってほしいという意味合いのほうが大きいかと思う。重油のもととなる石油価格が世界規模で高騰している。この理由を「投資家が投資目的で稼いでいる」とする向きがあるが、単純にそれだけではないと思う。これは魚の値段に置き換えてみるとわかる。つまり必要だから購入するので、値段が上がっても買わざるを得ないものだからだ。魚だと他に肉もあるし輸入の魚もあるしでそっちに流れてしまうので、だから値段を上げることができないでいるのだ。どうしても必要で代替が利かないものだと、これはもうしょうがないけど買うしかない、となる。つまり重油は上がっても買わざるを得ないものであり、魚は高くなれば他に逃げられてしまう商品ということだ。漁師たちがどんなに頑張って仕事をしても赤字に陥ってしまうのは、この資本経済のある意味での限界なのだろう。値段は需要と供給のバランスによって成り立っているが、一部の例外となるのが資源関係だ。などとちょっと書いてみたが、なんだか長くなりそうなのでこのへんでやめておく。まあ書いてみたかったのは、魚の値段はあんまし上がらないし重油は上がるしで漁師さんにとっては踏んだり蹴ったりなんだけれども、これが資本経済としか言いようのないものであって漁師さんたちの怒りの矛先はどこに向けてもどうにもならない、ちょっと悲しいお話なのだ、ということです。

2008年08月03日

コメント(0)

-

うーむうーむの日々。

うーむ。とりあえずメシ食ってくるのだ。さて、また1年振りだなあ。もう日記じゃなくて年記としたほうがいいのかもしれない。最近はmixiというのですか、そっちでたまーに書いてます。今年に入って特に忙しくなった。それには明確な理由があって、以前の職場ではなくなったのだ。これがまあ色々あってとにかく愚痴を言う暇もない。今月はまだ1日しか休んでいないな。うーむ。それにしても楽天のこのサイト、私のパソコンから消えてしまった画像なんぞもあるので、おいそれと削除できない。いやまあこのままでもいいんだが、私は不器用なのでいっぺんに複数のサイトなんぞは管理できんのです。まあいいか。それにしても何だかちょっと放っておいただけで公衆電話ボックスのピンクチラシまみれみたいになるの何とかならんのか。ったく。

2008年07月13日

コメント(2)

-

なんと一年以上ぶりなのだ。

うーむうーむと唸りつつ過ごしていたらなんともう1年以上もほったらかしになってしまったのだ。なんでこんなにほったらかしにしてしまったかというと、去年妻が妊娠したことがきっかけであった。その後無事に娘が生まれたのであるが、子のいる親ならわかると思うけれどそれからの生活というのがかなり忙しいものになり、ネットのブログ更新どころじゃなかったのだ。娘の顔は私にそっくりなのだが、ハイハイをするでもなく怠けた日々を過ごしているのでかなり太っている。その太った顔がなんだか四角くて、笑うと殆どクシャおじさんのようなオヤジ的笑顔なのだがなんのなんの。それでも隙間をみつけて山には行っていた。過去さんざん苦労しつつも敗退を繰り返した和名倉の軌道跡についても、探索は成功したのだ。そのレポについては、いずれ別ページで書くことにしているのだが、いったいいつになるのか自分でもさっぱりわからない。また入川の上部軌道跡については、かつて誰も指摘したことのない、しかし決定的証拠があったあることについても書く予定。ただこれについては、確認のためもう一度入川に行かねばなるまい。先日はサイボクハムの牧場というところに行ってきた。サイボクというから埼玉の北で埼北と書くのかと思ったら全然違っていて、埼玉牧畜の略であった。うーむ。妻は呑めないので、私はアイスバインでビールをがしがし呑んだ。いやあ申し訳ないほどここのアイスバインも旨かった。あと旨かったところは、恵比寿のガーデンプレイスにあるサッポロのビアホールだ。キャベツのピクルスもそえられて本格的なのだ。それにしても最近肩凝りがひどくなってきた。赤ん坊の抱っこも理由のひとつなのだろうが、仕事のほうで新しい保安装置というものが登場した。これがもうタイヘンに目にクルのである。そっちの理由のほうが大きいだろうなあと思いつつ、どうしたら改善できるのかを考えている今日この頃である。

2007年05月01日

コメント(0)

-

効く薬、効かない薬。

高熱にうなされる日々だった。体温計ではかったものとしては最高39.7℃を記録したが、たぶん瞬間では40℃をこえていたと思う。もうここまでくると「どうでもいいもんね」的ふてくされ状態に身体は陥り、「まいったまいった」的諦め状態に心や細胞たちの意思はまとまりをみせる。9日の段階で既に38.6℃でヤバい状態だったのだが、10日はどうしても会社に行かなければならない日だったので無理して行った。その日は、会議みたいなものがずっと続く日で乗務するわけではないからまあいいや、と思ったのだ。なんとか出勤できたので、マスクをしてコートを羽織る。しかしどうやっても寒い。これは悪寒だ、と気付いたときはもう遅かった。職場にある体温計ではかったら既に「39℃」を超えていたので早退させてもらうことにし、翌日からの乗務仕業もとりあえず2日間ぶんは休ませてもらうことにした。帰宅するのも一苦労だったが、なんとか辿り着きすぐさま妻に病院まで連れて行ってもらう。妻は現在5ヶ月目の妊婦さんなので、風邪がうつらないか心配だ。救急指定のけっこう大きな病院に辿り着くと、午前中の受付時間ギリギリであった。受付やその他もろもろは全部妻がやってくれる。ありがたい。私はロビーのソファで完全にぐったりとしたまま、何もできない人になっていた。なさけない。ものすごく長い待ち時間の間に、体調は更に悪くなっていく。大病院だから仕方ないのだろうが、こっちは40℃近い熱が出ているのだからたいへんにつらい。これくらいで救急車を呼ぶな!という話題が一時期あったが、この40℃という熱になると、1人の場合果たして自分でタクシーを呼んで病院まで運んでもらう、ということができるか自信がない。字なんかまともに書けやしないし、喋るのも実に苦しいのだ。それに加えまともに歩けやしないのだから、まったく困ったものだ。ものすごく長い待ち時間を経たあと、ようやく呼ばれた。症状はどうですか、などと色々聞かれるのだがこっちはまともに答えられないし、第一医者ならみれば「とりあえずこの人はかなりの高熱を出しているな」ということくらいはわかるだろうに、なんとその医者は「熱はどのくらいありますか?」などと聞いてくるのだ。うー、と唸ってみたが妻がついていてくれたので看護師さんに瞬間で計れる体温計を借りてピピッと調べたらその時点でも39.7℃だった。看護師さんがやや驚いた表情をしているのがわかる。「・・・えっ、ちょっと尋常じゃない熱だわ・・・」という思いが顔に出ていた。口を開けてペンライトを照らされノドを調べてもらうと、「うーん、扁桃炎ですね」といわれた。「会社には行かないで下さいね」とアドバイスをいただいた。診察はこれだけである。長い長い時間を今にも倒れそうな身体と共に待たされ、診察は一瞬だ。そして会計をするまで再び長い長い時間を待たされる。待っている時間はトータル1時間半近い。こっちは今にも倒れそうな病人だというのに、まったくひどい話である。この日だけで大病院が嫌いになってしまった。ふらふらとしながら大量の薬を手にし、帰宅する。もうどうにもならないのでヨーグルトをちょっとだけ食べ、薬を飲んで寝るしかすることがない。しかし何かを飲み込むとき、ものすごくノドが痛む。飲み込む瞬間、あまりの痛さに身体が一瞬グッっと後ろに下がるような感じだ。よく扁桃腺が腫れた、などという表現を用いるがあれは正確には間違いで、扁桃は「腺」ではない、ということを今回の病気を調べるうちにわかった。腺というのは何かを分泌するもので「汗腺」などがそうなのだが、扁桃は分泌は何もしないのだから「扁桃腺」というのは間違いということになるらしい。なるほど。もうとにかく横になっているしかすることがないので、ひたすらそうする。汗をかくときはもう「これでもか!」というくらいの汗をびしょびしょにかき、汗がでないときはただ「寒い寒い」と石油ストーブをつけてうんうんと唸っているだけだ。薬のためだけにヨーグルトを食べ、水分を大量に摂るのだが調子がちょっとでも崩れるとあっという間に吐いてしまう。なんということだ。そんな状態は4日間続いた。10日の会議みたいなものがあった日から本格的にぶっ倒れ、14日まで続いた。抗生剤(抗生物質を含む薬)をいくら飲んでも体調に全く変化がないのには困った。とにかく変化というものがない。インフルエンザウイルスが原因になることもあるようだから、抗生剤が殆ど効かないのも無理はないのかもしれない。だが変化がない、ということはそれ以上悪くなるということもないのだな、とやや冷静になって考えたりした。13日になると熱が38℃まで下がった。下がったといっても38℃あるのだが、それまで39℃台後半だったのだから確かに下がっているのである。おーしいいぞいいぞ・・・と静かに頷きつつ感動した。人間慣れというのは凄いもので、38℃であっても「なんか調子いいな!」と本当にそう感じてしまった。夜には少量であるが普段の食事のものが食べられるようになったので、かなり安心する。14日の午後、近所の町医者に行ってみることにした。大病院の薬が殆ど効かなかったのと、もうあの待ち時間には耐えられないと判断したからだ。その町医者は妻が幼少の頃からお世話になっているところでもあるので、かなり安心できる。行ってみるともう本人が医者に掛かってしまいそうな、しかし優しい感じのおじーちゃん医者は「あー、その薬ね・・・」ともう完全に鼻で笑っているという状態であった。簡単に言うと、私が大病院で出されたのは、薬の売り上げを上げるために弱い効きのものを複数重ねて投与する、というものらしかった。確かに全部で5種類もの薬を毎回飲んでいて、やや不思議に思っていたのだ。「本当にこんなに必要なのだろうか」という心配があった。しかしこちらはそのときぶっ倒れ寸前の病人であるから「はい、はい」とただ頷いて言われた通りのものを飲むしかなかった。この町医者の先生は「もうその薬はやめなさい」と完全にキッパリと言い切った。かわりに出してくれた処方箋に書かれていたのは3種類の薬だけであり、どれもそれまで飲んでいたものとは違う。しかしこれがやや治りかけの私の身体にはテキメンに効果を発揮し、15日にはもうほぼ完全に体調が戻ったので本当に驚いた。薬のひとつひとつがそれまでより小さいのだが、医療関係に詳しい妻に聞くと「小さいのはね、たぶんそれだけ効きが強いからだと思う」となかなか説得力のあることを言ってくれた。なるほど。なんというか、大病院というのはやはり大量の患者を処理するのだから、ある一定以上は限界があるのだろう。治療の内容によってはもちろん大病院でないと処置できないものがあるだろうが、しかし内科関係であれば「かかりつけの町のお医者さん」のほうが圧倒的に確実な処置と薬を出してくれるのだろうと今回の件で私は確信した。14日までもう何日も着たままのワイシャツのようにヨレヨレ化していた私は、15日には「肉が食いたい」などとほざいていた。扁桃炎というのは治るまで通常1週間はかかるものらしいのだが、私の場合は5日目にはほぼ完治したといってもいい。薬の役割というのが大きいと思っている。あと「うがい」。それにしてもこんなに高熱が続いたのは何年振りだろうか。少なくとも過去5年以上前に1度あったくらいだ。扁桃炎の原因には「過労」というものがあるそうなので、私はこれが原因だろう。過労で身体が知らないうちに弱っているところに菌が入ってきて暴れたのだ。驚いたのは体重の推移で、3日目までなんとまったく体重に変化がなかった。しかし4日目から急激に下がりはじめ、17日現在では病気前に比べて約3kgもの体重が落ちた。食事そのものが貧相な状態だったのと、酒をまったく呑まない日々が続いたのが重なったからだろうか。しかしあまりにも急なので大丈夫だろうか、と心配したが今のところ異変はない。心穏やかになってきたので、今はプレトニョフ演奏の「ショパン ピアノ名演集」を聴いている。「EMIクラシックス決定盤1300」というのがヴァージンレコードから出されていて、そのシリーズの37番だ。このCDには「スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31」が入っているのだが、私はこの曲が好きで好きでたまらないのである。ピアノだけで殆どオーケストラのような圧倒的迫力が味わえるのだ。これはすごいことである。

2006年03月17日

コメント(2)

-

小銭空間。

「おれはさあ、まあなれるとは思っていないんだけどさ、できれば騎手になりたいんだよな」毎年夏の適当なときに、伊豆半島の最南端に近い弓ヶ浜というところで、高校で一緒だった仲間たちと一泊の旅を楽しんでいる。ぼくが高校生のとき、なぜか唐突に弓ヶ浜に行くという仲間たちがいて、ぼくはそのとき悪友たちとの行動を主にしていたからその最初の旅には参加していなかったのだが、翌年の2年生時代から参加するようになった。弓ヶ浜には小学生のころ一度だけ行ったことがあった。当時杉並区に住んでいたぼくは、6年生になるといわゆる林間学校のようなものとして、区立の弓ヶ浜学園に学年の全員で行っていたのだ。5年生では富士山の麓にある富士学園というところに行って、夜自衛隊の演習なのかどーんどーんという遠くて低い音が聞こえてくるので結構怖かった、という思い出がある。それに比べると6年の弓ヶ浜というところは海がとてもきれいで、10mくらいなら海底まで見えていたり、サンドスキーという、まあスキーといってもソリだったんだけれど、そういうところに行ったりして、つまり「遊び」の要素というものがとにかく強かったものだから強烈に「いいところ」としての記憶が残っていた。その弓ヶ浜、というかなり限定的で決してメジャーではない海岸の名前を聞いたとき、ぼくはだから心の底がどーんと熱くなっていくのを瞬間感じていた。「行こうかな、いや行くぞ!」と強く思い高校2年生のときに思い切って参加した。昨年行った、というメンバーが中心になってはいたが、確実に人数が増えて15人くらいで行った記憶がある。そのなかにクラスで一番背が小さくて、高校生なのだけれど小学生にしかみえない、「おびぃ」と呼ばれてるヤツがいた。おびぃは競馬が好きでいつも休憩時間になると教室で競馬新聞を読んでいた。そしてどうやら本格的に競馬の世界に進むということを考えているようで、「騎手になれるといいなあ」と言っていた。3年生になって進路を決める段階になってもその道をずっと進み、とうとう彼は本当に北海道の牧場に行ってしまったのでまったく驚いたものだ。おびぃというのは、苗字で小沢というのがクラスに2人いたことでみんなが勝手に「小沢A」と「小沢B」と呼んでいたのが短くなったものだ。だから正確には「小B」というふうになる。それにしても一歩間違えるとまるで奴隷の呼び方のようでもあり人権侵害に近い思いをさせてしまいかねないのだが、どちらもまったくそういうことは気にしていなかった。だが「A」のほうは略すると「おえー」となってしまうので駅で大きな声で呼ぶと確実に周囲の人が「えっ?」という顔をして振り返る。おびぃとは今でも続いている、その毎年の夏に行く弓ヶ浜で年に1度会っていた。彼は結局騎手という夢を断念し牧場でしばらく働いていたが、やはり夢が断たれると居心地がよくないのか、東京に戻ってきて新聞配達の仕事をするようになったのだ、と夜でももわっと暑い民宿でがしがし呑みながらそう話していた。そのおびぃの父親が亡くなったという報せが一昨日、同じ仲間から届いた。同じ年で仲間の父親が亡くなる、というのがどうにもまだ早いような気がして、ぼくは今でもいまいち実感というものがわかない。今日の夜通夜がある、ということで海の仲間たちも何人か駆けつけるようだ。ぼくは今日、ちょっと特殊な勤務を終えて朝の8時に大宮駅に着き、御霊前袋をニューデイズというキヨスクのコンビニ版といった感じの店で買うことにした。朝の8時からそういうものを買うのはとても目立つのか、それを持って店内をうろうろしているとあからさまに他の人たちに避けられた。店員の若い学生ふうの男はしかし、ガムや雑誌とは違ってきちんと手渡しの姿勢をしてくれたので、なんとなくうれしい気分になる。こういう気遣いがきちんとできる男というのはいいな、と思った。釣り銭を受け取ったとき、まったくもってぼくの不注意で小銭の1枚を床に落としてしまった。レジには沢山の人が並んでいたが、まるで蜘蛛の子を蹴散らすようにさあっと1枚の小銭から半径1.5m程度の空間ができた。みんな避けるだけで、ぼくがひろう様子というものをただ眺めているというだけの状態だった。ぼくが高校生のころは、そういった場合必ず拾って渡してくれる人がいたものだが、今はそういう時代じゃないのだろう。なんだか急にさみしいような、かなしいような気持ちになったまま、呆然とバスに乗った。

2006年02月02日

コメント(0)

-

森のむこうのかくれ道。

ちょっと、やってみています。

2006年01月12日

コメント(0)

-

スケさんカクさんがいないのだ。

「やや登っている右」と判断したのは、最初は直感だった。論理的な根拠をもとにこの道筋の踏まれている状況を考えますと、左の道は一見よく踏まれているように思えますが幅や葉の状況から言って・・・などとは最初考えなかった。おーこっちだなこれは!という程度が私のアタマのレベルである。ただ、思考を通したとしても左の道は単純に「あやしい」と思った。地形図はよく見たし、まあそのとき持ってもいるが、二瀬尾根ルートとして反射板まではまだ距離があるはずだったので、水平方向に進む道があるというのは考えられなかったのだ。標高でいうと秩父湖はだいたい600m、反射板位置は1,330m。このルートで山に入る前に、必ず渡る吊り橋から見える反射板までの高度差はかなりのものだ。ちょっと見ると、まあ確実に見えるものだから「ああ、あそこか」としか思えないが、山のなかというのはうねうねうねうね進むものなので結構時間が掛かる。高度差というのも下から上を見た場合と上から下を見た場合、下から見た上というほうが勘違いをするものだ。まあそういった理由も含めて、左の水平方向に見えるルートとリボンは無視し、右のやや登っている方向を進んだ。やはりこのルートで正解のようで、そこから先も道筋らしきものが続いており、尾根の鞍部を辿ってどんどん高度を稼いでいく感じに私は安心した。それにしても雪がどんどん増えていく。こういったリボンの罠は他にも数箇所あったのだが、この「左水平・右やや登り」地点以外は殆ど悩むことはなかった。おそらくこのリボンは登山ルートとしての目印も兼ねているが、やはりそもそも仕事用のものである可能性が高い。人は誰もいないが保安林として手入れがされているのは間違いないので、オジャマしまーすという気分だ。雪の下は秋を過ぎて落ちた葉が積もっており、その上に雪も積もっているものだからかなり滑る。鞍部にはやや水平に近い部分もあったりするが、やはり基本的にはどんどん登るという姿勢を崩さないので、急登になるととにかく滑る。軽アイゼンを装備したとしても雪の下の地面ごと滑るのであまり役には立たないだろう。ところどころは四つん這いになって登っていくような急登もあったし、とにかく似たようなコブ状の尾根を登っていくので次第に不安になってきた。同じような地形が続くと、その先がわからないとき結構不安に感じるものだ。一体いつまで続くんだこの登りは!とやや怒りに近い気分も覚える。だが山は「わたしずっとこうなんですわ」と言っているので「そうだった、すまぬすまぬ」と詫びつつ黙って登る。それにしてもノドが渇く。山に入るとき、「行けるところまで行ってみよう」という程度の判断だったので、来る途中コンビニで買っておいた500mlのペットボトル飲料水2本のうち、1本をクルマに置いてきてしまったのだ。しかしいくら冬山とはいえ、急登を繰り返しているので汗の量はかなりのものである。立ったまま休憩するとき、ひとくちずつ大切に飲んでいたのだが、それにしてもあまりにも不安な量である。そこで周囲にいくらでもある水分をまずはペットボトルに入れることにした。雪を詰め込むんである。しかしペットボトルの口というのは結構小さいもので、なかなかうまく雪が入ってくれない。ある程度入れて面倒になってきたので今度は雪を直接食ってしまうことにした。これがまた実に爽快なんである。口に入れるとジワーと冷たさがひろがり、シャッキリとした気分にさせてくれる。カラダのなかはかなり熱くなっているので本当に気持ちいい。更に口に含み、水分として飲んでしまう。いやはや冬だからこその醍醐味だよなあこれは!と1人で実に気分爽快のクロレッツ状態になると同時に、何かこう、人生のタソガレのような気分にもなってきた。うーむ。オレホントにこれでいいんだろうか…という気分にもなりつつどんどん進む。と、突然笹が出始めた。笹はその標高から突然線を引いたように生えていて、雪のなかでもまだかなりの葉をつけている。密集度ももの凄く、多いところでは10cm四方に100本くらい生えているんじゃないか、と思わせるくらいのものだ。だが、だからこそ道筋は割とハッキリしていて、足場はものすごく悪いがとりあえず進んでいく方向というのはよくわかる。笹地帯に入って少しすると、三峰山方向の視界が開けてきた。いや実に眺めがいい。それまではただただ森のなかを進んでいく、という感じしかしなかったので、この急な視界良好状態に私は素直に喜んだ。だがそういう気分のときにこそ罠は効くというもので、笹の上に雪が積もっているものだから正確な道幅というのがわかりにくい。「あっここはかなり狭そうだな」とわかってはいたものの、左足をズッポリと斜面下方向に持っていかれた。その下には木があるというものの、斜面そのものが急なので落ちていけば良くて骨折だなと思いつつなんとか笹を掴み、再び道に戻った。実際に足を置けるのは人の足1つぶん程度の幅しかなかったのだ。「うーむ」と唸りつつ、ホントにここ登るのかよと思わせる笹のなかに切り開かれたルートを進んでいくと、反射板地点に突然辿り着いた。これは本当に突然反射板が見えたのだ。視界が開けてきたからもうすぐだな・・・とは思っていたけれど、その直前まであの巨大な反射板が視界に入らなかった。これだから山は怖いのだ。だがとにかく反射板地点まで辿り着いたので私は「おーしやったぞとりあえずやったぞ!」と素直に喜んだ。反射板はたぶん横5m、縦3.5mか4mというものだった。下の吊り橋からみえた通り、やはり広告を貼っていない看板という感じがする。ここに「広告募集中 連絡先・・・」などと書かれていたらかなり面白いのにな、などとどうしようもなくくだらないことを考えた。反対側に三峰山の山頂まで、遠くはおそらく秩父市街と思われる町並みまで見通せる。快晴のなか本当に素晴らしい景色であった。反射板から和名倉山方向には、明確な1本のわりと幅のある道が伸びている。高度は殆ど稼ぐ様子がない。間違いないだろう、これこそが森林軌道跡であると思われる。これでも一応鉄道員をやっているので、トロッコを通すのに必要そうな幅や運行できそうな勾配などとというのは感覚でわかる。その道の入り口が反射板地点で、ここが何で「地点」とかなり特定のポイントのように表現されるのかもわかった。ちょっとした広場になっているんである。それこそ家一軒建てられるくらいの広さだ。急斜面が多いこの奥秩父の山で、このような地形はどう考えても人工的なものであるが、ここが森林軌道の起点(終点)で麓に降りるものではない、となればこの広場の意味もわかってくる。つまり、ここから索道を使って今の秩父湖まで木材を降ろしていたのではないか。秩父湖(二瀬ダム)は人造湖であり、昭和30年より以前はなかった。それまでは田畑であったり集落があったりしていた。そこまで索道を使って木材を降ろすというのは、この視界の開けっぷり、人工的にしたって結構広いその土地を考えると、一番納得できる姿である。反射板の立っている下はしっかりと盛り土がなされていて、どうもこの部分があやしい。林鉄跡の方向を向いて、その入り口左側にはテントくらいはれるスペースというのもある。ここには何か小屋くらいあったのかもしれない。とにかくいろんな事が想像できる広場であった。さて、その林鉄跡と思われる方向を眺めて、私は「やはりな」と半ば落胆した。探索には雪が積もり過ぎているのだ。雪が積もっていると、その下にあるはずのものが全く確認できない。ひょっとするとまだ残っているかもしれない犬釘1本でもわからないのだ。しかしここまで来て全く歩かないというのも、なんとももったいない話である。少なくともここまでの道程より遥かに歩きやすい道であり、しかも水平方向である。まだ残っているという造林小屋跡まではかなりの距離があるので予め断念を決意しておくが、ちょっと行けるところまで簡単に行ってみようと思い進んだ。向かって左側が秩父湖側となるので、そっちがつまり斜面の下方向ということになる。それでも途中広場状の地形なんかがあって、ここは木材を置いておくところかな、などということを思わせる地点もあった。しかしところどころ倒木があり、それを避けるのにいささか難儀する。かなり急な沢状のところに、たぶん架かっていたであろう木橋などはもちろんなかった。入川の上部軌道ではまだその一部が残っていたが、そこよりも遥かに急で、下をみるとどこまで落ちてしまうのかわからないくらいのところなので、ちょっとした落石でも簡単に崩れてしまうのだろう。こういうところを通過するのには、まず「躊躇」があって、ルートファインディングを行い、「おーし!」と決意のもと突破する。手袋は掴む面が滑り止めのゴムで覆われているので、滑りやすい岩場などでは絶大な効果を発揮してくれた。カインズホーム(ホームセンター)で売っていたタフマンという手袋だ。結構安い。だが手がゴム臭くなる。先に笹が生い茂り、倒木もあってというかなり難儀しそうなところに辿り着いた。ふと腕時計を眺めると12時半を過ぎている。反射板からここまでだいたい15分、戻って12時45分、降る時間は多くみて1時間30分、そうすると2時15分。秩父市街から先の渋滞を考えるとこのへんがタイムリミットだな、と戻ることにした。かなり中途半端なところでの戻りであるが、だからといって「スケさんカクさん、もういいでしょう」という気分になれる明確な地点がどの程度先になるのか見当もつかない。1人であるからこのへんの決断というのは実に簡単である。ちょっと名残惜しいが退散することにした。反射板地点まで戻って、リュックのなかに入れておいたおむすびを食らう。食っているということは止まっているということで、これがまた実に寒い。しかし景色はとてもいいのでいいぞいいぞさびーの繰り返しだ。降りは登りよりも遥かに怖かった。とにかく滑る滑る滑る。スキー板を履いていたほうがよっぽどラクだなと思ったくらいだ。何度か転倒して手と手首を痛めてしまった。スバヤク思いつき手袋を脱いで雪を手にたっぷりと着け、そのまま手袋をまた穿く。ちょうどよく冷やしてくれるようでなかなかいい具合のようだ。だが今度は足にキた。まるでスキーをやり過ぎたあとのような筋肉の悲鳴というものが聞こえてくる。しかし降りないとどうしようもないのでどんどん進む。帰りは来たルートを辿るだけ、だからまあラクなものだと思ったらとんでもない過ちだと気付いた。それはその急降下もそうだが、ルートがまたよくわからなくなってしまうのだ。雪が積もっているところは、自分の歩いた跡がまだ残っているからいい。下に雪が殆ど積もっていない高度まで降りてくると、あれどっちだったっけ・・・とやや呆然としつつ、慎重に思い出し進んだ。いやはや、最後まで全く気が抜けない。あーれどーこまで降りるんだっけかなーと不安になってきた頃、最初の分岐点に突然着いた。上から見てもよくわからなかったのだ。山はやはり怖いところである。クルマに戻り、ウォーキングシューズに靴を履き替えてしばらくボーっとした。とりあえずルートはわかった。だが雪はどうしようもない。これが今回の探索断念の決定的理由である。雪ばかりはどうしようもないのだ。だからまた来春になったら来るかんな!と決意表明をとりあえずしてからクルマを進めた。家に帰ったら妻が「あなた!心配してたのよ!あたしもう寂しくて寂しくて・・・」となると実にこれはいいではないかと思っていたのだが、帰宅して妻はひとこと「はやく洗濯物を脱いで風呂にとっとと入って!」と信じられないことをいうのだった。うーしかし家の風呂は実に温かくて気分がすこぶる安らぐのだなあ。<終わり>写真はまた後日載せます。

2005年12月23日

コメント(0)

-

リボンの罠。

12月6日の夜、門前仲町で職場の呑み会があった。しかし上司が不思議とある1人に対してヘンな言葉を発しまくっていて私は実に不愉快な気分になったので、2件目は一緒に行かずそそくさとタクシーに乗り池袋にあるイキツケのスナックに行った。イキツケといってもその店に行くのは1年振りくらいであったが、ママさんは健在だったので安心した。だが客の数は目に見えて少なく、そのことについてママさんと、もう1人いた艶やかな声の女と共にかなり呑みつつ話し込んでしまった。本当は翌日の7日に和名倉山に行こうと思っていたのだが、この呑みの結果当然のように翌日はやや二日酔いになったので断念した。7日の夜の天気予報で「箱根で雪が降り、チェーン規制の道路がある」という内容のことを告げているので一瞬不安になった。箱根で大雪のときは奥秩父でもかなり雪が降ることが多いのだ。しかし行ってみなければわからないと強く思い、その夜は酒も呑まず翌朝に備えた。8日は4時に起きる。そそくさと準備をして5時前には出発した。まだ暗いがクルマはそこそこ走っている。国道299号の正丸トンネルを越え、秩父で国道140号に入り奥秩父を目指す。秩父付近に雪はないのだが、奥秩父は天気が全く違うので油断できない。しかし自分でどうするということもできないので、やはり行ってみなければ・・・と思いつつNHKのAMを聴いていたらいつもの「ラジオ体操の時間」になった。あーたーらしーぃあーさっがきったっというこの歌を聴くのは、早朝にクルマを走らせなければならない山に向かうときだけなので、まあなんとなくこういうときにいつも聴いているという安心感がある。しかし奥秩父の山が見えてくるにつれ、その気分はどんどんと沈んだ。あまりにも山が白いのだ。やや呆然としつつ秩父湖(二瀬ダム)の堤上を走る道をずんずんと進み、埼玉大学の寮手前にあるトイレ前駐車場が空いていることを確認し大洞(おおぼら)林道へと車を進める。この林道に入ると解氷剤である塩カルは撒かれていないので完全なアイスバーンだ。雪もきちんと積もっていて山の木々は雪を着けており、その景色はここが同じ埼玉県か、とつい口に出してしまいそうなくらいの12月上旬としては信じられないものであった。林道の途中にある駐車スペースにクルマを止め、カセットコンロでお湯を沸かす。最近のカセットコンロは火力が強いので思ったよりもはやくお湯が沸いた。途中で拠ったコンビニで予め水と食料は買っておいたのだ。おもむろにカップヌードルのカレー味を取り出しじゃあじゃあとお湯を注ぐと湯気がもの凄い。クルマの温度計が正しければここは氷点下3℃だからそれも当然だろうなあ。何しろ周辺全部雪景色である。それにしても我がエスクードはこんな道なのにノーマルタイヤでも走ってしまうのだからまったく大したものだ、と感心しつつハフハフとカップヌードルを貪り食う。持ち上げた麺はすぐ冷めてしまうがスープは最後まで温かい。ところで、こういうときどうしてカレー味というのが似合うのだろうか。うーむ。少しクルマのなかで寝て起きたら9時を過ぎていた。だが景色は相変わらずの雪だ。私は雪山登山の経験というものが全くなく、よくモノの本で「雪山は素人が入っちゃいけない」という言葉を目にするものだからかなり深刻に悩んだ。雪の怖さを身体で覚えている北海道生まれとしての本能的な怖さ、というものも感じていたからだ。しかし最後は「まあなんとかなるだろう」というのと行けるところまでは行ってみよう、というかなり安易な決心を根拠に埼玉大学の寮近くにあるトイレ前駐車場にクルマを止め、かなり長い吊り橋を渡って山に入った。山の下のほうは雪が積もっていないので結構進んでいける感じがする。そこで最初の難関である「分岐点」を注意深く確認することにした。前回この山に入ったとき、その分岐点が見つからないがためにとんでもないことになったのだ。あのときはかなり本気で遭難を覚悟した。ガレた谷を直登すると降りられなくなる場合がある、ということを身をもって経験した。だから今回のなかで最も重要な点がこの「分岐点を探す」ということだったのだ。その分岐した方向こそが今回ここまで行ければ成功だろう、という箇所である電波反射板までの道程へと繋がっている筈なのである。電波反射板というのはその名の通り巨大な反射板で、その姿は広告を貼っていない看板のようなカタチをしている。秩父湖に架かる吊り橋からもそれは確認できるのだが、何のために設置されているのかよくわからない。おそらくはダムに関係するものだろう。ネット上での情報では、その反射板地点が標高1,330mで、そこからは稜線を辿ってほぼ水平に道が続いており、それが森林軌道跡に繋がっているらしい。つまりそこまでの高度を稼げればあとはナントカなる、と私は判断していた。軌道跡であれば高低差はあまりないはずだからだ。だが、その道は通称二瀬尾根ルートというのだが、山と渓谷社ですらかなり深刻な文章で入るな、と警告しているルートである。果たして私程度にその道が登れるのか、場合によっては再び遭難を覚悟するのか、ということを考えていたら分岐点は今回あっさりと見つかった。誰かが明るいピンク色のリボンをつけていてくれたのだ。赤色かそれに準ずる色のリボンは登山ルートの目印に使われている。「おーし今回はとりあえず幸先いいぞ!」と意気込んで分岐した道をずんずんと登っていく。それにしてもそのルートはかなり登りがキツい。登山ルートというより林業用の作業道のようだ。高度は殆ど無駄なく稼いでいるのも、林業用のルートと考えれば納得がいく。登山を愉しむためのものではないから、確かにこれでいいのだ。それにしても間伐された杉の量がもの凄い。植林した場合、最後に木材として使うのは最初に植えた木の3分の1程度でしかない、ということを何かの本で読んだ。そうか、3分の2はこうして切られてしまうのだな…とやや虚しい気分になる。昔ならそれでも炭などに加工して使ってのだろうが、今はどうなんだろう。かなり深い森で視界はあまりよくない。すぐ隣にあるはずの秩父湖はすっかり影も形もみえなくなってしまった。しかしそれでも何とか届いてくる木漏れ日を通して、まるで雪が降っているような景色になってきた。樹木の上のほうに積もっている雪が少しずつ落ちてきているのだ。気温が低いので融けるでもなく、あくまで雪としてはらはらと落ちてくるのであった。何だか実に文学的な風景であったが、写真は思ったように撮ることができなかった。暗い中での逆光という按配はコンパクトデジカメではカバーしきれない世界のようだ。やがて尾根の鞍部に到達することができた。この鞍部を境に和名倉側は杉、秩父湖側は広葉樹という、本当に線を引いたように真っ二つの森になっていてかなり驚いた。しかし少しずつ登っていくにつれ、その原因というものがピンと閃いた。つまりこの尾根の日陰になる側が植林され、日が当たる側はそのままになっているのだろう。杉などの針葉樹は直射日光が強く当たるところだと育ちが悪い。シイタケの栽培に適しているようなところがいいのだ。だからこんなことになったのだろう、とややあてずっぽうであるがそう感じた。まあそんなことを考えつつも急登は続く。どんどん高度を上げるものだから、いつのまにか地面いっぱいに雪が積もっている景色になってしまった。ハヒハヒの連続登りでそういうことにすら気付かないのだ。これはちょっと危険だな、こういうときに変な方向に進んじゃうことがあるんだろうな、と思った私はとりあえず立ったまま休憩をとった。それにしても、もうとにかく一気に登っちゃうんだかんね、と道らしき筋がそう語っている。道らしき、というのは、ハッキリとした踏跡というものが雪によるものなのか、もともと人が殆ど入らないからかはわからないが、とにかくないのだ。眼鏡が吐息でどんどん曇っていく。気温は相変わらずのようで、氷点下なものだから立ったままの休憩をちょっとしても忽ち服から冷えてくる。体の表面は汗をかいているものだから尚更体温が下がりやすいのだ。どうにも困った状況なのだがとにかく反射板まで行くしかない。幸いにも先駆者がところどころに登山道の目印となるリボンを木につけていてくれるので、それを慎重に選んでいけばなんとか確実に進んでいる、という安心感がある。しかしなんとこのリボンが数箇所において、決定的な罠のような存在に化けているところがあったのだ。それはある一点に立って、リボンが見当たらなくなってしまい、左右をかなり慎重に眺めた急登の途中だった。なんと左右のどちらにもリボンが存在しているのである。右はやや登った位置、しかし道筋は不明瞭でその先はもうよくわからない状態。左はほぼ水平で道筋とハッキリわかるものがついている。僅かでも山を経験しているし、こういうときの山のなかにおける自分の位置に対する空間的認識について、私は動物的な勘があるのではないかと思うくらい鋭い。それが本当に一歩間違えると危機に直面する、という判断を下さなければならないときは特にだ。以前私は、あることによってこの自分の能力というか、判断力に気付いた。それが何かは書かないが、人間というのは臆病なくらいのほうがこういうとき生き永らえることができるのは間違いない。私の直感はやや登っている「右」と判断した。(続く)

2005年12月20日

コメント(0)

-

和名倉山再挑戦成功失敗うーむの日。

今日は和名倉山に登ってきた。あの山と渓谷社が「秩父側からはエキスパート以外入ってはならない」と断言する秩父側からのルートである。ただ私はピークを目指しているのではなく、そこに残っていると言われている森林軌道跡を求めて登っていた。だから山頂である約2,000mを目指すのではなく、1,350m地点から水平に進む道というのを目指していた。しかし登山口からの標高差はそれでも約800mあり、しかも繰り返すがそのルートは山と渓谷社が難易度極高と指定している超難関コースである。で、結果としてはほぼ成功したのだ。1,350m地点にある、電波反射板までは確実に辿り着いた。写真も撮った。前回春に行った敗退とは大違いの成長ぶりである。やったのだ私はとうとう登ったのだ!と嬉しい反面、どうしようもない決定的理由によって軌道跡はどうしても断念せざるを得なかった。今回の理由はいかなる山師といえども目的が森林軌道である限り諦めざるを得ないであろう、まことにもって正しい理由による撤退だったのだ。だから悔いはない。どうしてそこまで辿り着いて諦めざるを得なかったのか。どうしてその判断を下すことができたのか。その結果報告はまた後日!

2005年12月08日

コメント(0)

-

人妻密会。

秋は深まり、徐々に、しかし確実に冬の空気の匂いがするようになってきた。などと書くと実に文学的な気配が濃厚の重く深い文章が出てきそうな雰囲気であるがそんなの書けないんだもんね。今日は先日人妻と会ってきた、という話なのだ。「お、なんだなんだ人妻と会っただなんてアヤしいじゃねえか」とべらんめぇ調にどうしてなるのかわからないが、女性と会った、と書くのではなく「人妻と会った」と書くと俄然その光景・状況というものが淫靡に満ち満ちたものに思えてくるのが実に不思議である。ネット上ではよくお話をしていた。がしかし、特に強く「ナニかあるな」と匂ったのは、ここで書く以前のページに設置してあった掲示板に「あれ、私の父と同じ誕生日ですね」というその一言であった。しかし会社の後輩にも同じ誕生日のヤツがいるので特に珍しいことでもないのだろうなあ。以前酔ったときに「呑みましょうねー」というようなことをフラフラ頭のままメールで送ったら、きちんと日にちを伝えて「この日はどうですか」と言ってくれたのでよおし呑むぞ呑むぞ!とその日あった会社の呑み会もどけどけ邪魔だ!のイキオイで呑む日にした。人妻の名は小春さんという。いやもちろん本名ではないが、しかし小春というのはなんとなく響きがいい。それにしても会う当日、それもかなりの直前までお互い会ったことがないのにもかかわらず特徴や服装をお互いに連絡しなかった。たぶん言葉のやりとりだけでもどこか心の中で「よく知っている人」というのがあったのだろう。しかし実際には会ったことがないのだからどうしようか、という気遣いというのは私の頭のなかでは全く浮かんでこなくて、会う10分くらい前に小春さんから「今日はこんな服装です」という内容のメールを頂いて「ああそうか、そういえばわからないのだ」などと気付いたのだった。いやはやすまぬ。しかしまあ改札の前にいる人々のなかからは容易にみつけることができたのだが、しかし私の財布のなかに福沢諭吉さんのお姿がみつからない。ということを待ち合わせの駅に向かって進んでいく電車のなかではじめて気付いた。だから会っていきなり「すんません銀行に行かして下さい」とおよそ12年以上サラリーマンをやっている男とは思えない言葉が出てきてしまうのだった。いやはや、すまぬ。お店はその日に適当に、と思いつつ歩いていたらよさそうだな、というところをみつけたので早速「ここにしますか」というと小春さんもなんとなくいい、と思ったらしい。おーしいいぞいいぞ。ちょっと暗めの店内はなかなか落ち着いた雰囲気の店だったのだが、「テーブルにしますか、お座敷にしますか」といわれ座敷で、と言って案内されたのは広さが1畳もない、しかも横に並ぶ座席配置の座敷であった。なんだこれは!と即座に思いましたね。やや暗めの店内に2人が横に並んで座って、しかも美人の人妻と・・・とシチュエーションとしては申し分ない。いやよくない。これはよくない!と思ったがもうどうにもならないのでとにかくビールをがしがし呑もうと決意して呑み続けた。どうしてそう決意したのかはわからない。話は何を話したのか殆ど覚えていない。しかし小春さんのサイトでその日のことを読むと「話は自然と鉄道の話が多かったのですが表面的ではない、深い洞察からの話は非常に刺激的でした。」とあるではないか。オレそんな話したっけかなあ・・・とやや呆然としてしまう。その日は混む日だからなのだろう、予めお店から「2時間くらいまで」と言われていたのでその店まで歩く途中でみつけておいたカラオケに行った。そこでも私は呑んでいたがしっかりと色々な歌を歌った。だが、というか案の定、というかスーパーベルズだったか、そのグループの歌を小春さんが歌ったのにはかなり驚いた。私はそちらの世界としては一応プロであるからこういう歌で笑ってはいけないのだ!と心を引き締めて聴いていたらいつの間にかうはは!と笑ってしまった。うーむいかんいかん。お互い電車の本数が少ない方面なので乗る時間までちょっとお茶をして、それぞれの電車で帰路についたのでした。その帰りの電車のなかでオレは思わずムフフ人妻と会っちゃったんだもんね、と灯りの殆どない車窓を眺めていたのだった。しかしそれにしては何事もない(当然である)実に健全な、それこそ大学のサークルの呑み会のような雰囲気であった。これホントだかんね。

2005年11月29日

コメント(2)

-

新しいデパ地下のような場所でサラリーマンは何を買うか。

以前から近しい人にはこの話をしていたのだが、今日はここに書いてしまおう。JR東日本は今大きなターミナル駅を対象に「エキュート」という事業展開をすすめている。私が毎日のように使っている大宮駅はその第1号に選ばれたので、計画が発表されたとき「おお我が大宮駅も立派になってきたものだ」とよくわからないけれど素直にそう思っていたのだ。事業を展開しているのはJR東日本本体ではなく、子会社化された「JR東日本ステーションリテイリング」というところである。社長は鎌田由美子という女性でつまり女性の視点で駅の価値を高めていく、という発想があると思われる。駅というのは人がものすごく多く集まる場所であるから、その人をただ通過させるのではなく小売店舗を設けて収入を得るという発想は過去にもあった。しかしそれは弁当や今でいうコンビニなど、旅行をする人のためのものが主であって、よくいう「お買い物」というものではなかった。その「お買い物」を駅の構内に取り入れて、お金を使ってもらおうというのがエキュートの根底にある。これまではそうした場合「ルミネ」などに代表される駅の構内というよりその上のスペースで事業展開するもの、という考えだった。いやあ斬新だなあどんなお店ができるのかなあ、と思っていたのだがついに今年(2005年)の3月5日、エキュート大宮が開業した。その時点から現在でも変わっていない、わたくしが最も憤っている事がある。それは「人の流れがもうめちゃくちゃ」というものだ。これがもうひどいのなんの。というのもターミナル駅というのは路線の乗り換えをする駅なので、通路を歩く人の流れが1路線しかない駅よりも格段に多く大きい。こういう場合人というのはどんなに幅が広くてもその目いっぱいのスペースを使ってしまうものなので、どんなに大きくつくっても無駄である。もう端から端までどこかしらから人が歩いている状態だ。その通路に面した場所でエキュートというのは展開されている。開業したときのわたくしの最初の印象は「なんだデパ地下じゃないか」というものだった。食料品、それもスーパーというものではなくてちょっとお出掛けしたときに買っていくもの、というのが主な商品で、ケーキだとかお惣菜だとか、まあそういうものが目に付くのだ。利幅も大きい商品なのだが簡単にいうと「ちょっと高い」という値段設定で女性の精神的満足度を満たすのにも一役買っている。この「ちょっと高い」というのがミソなのだ。で、その「ちょっと高い」というものは買うときにやはりちょっと時間が掛かる。選ぶ時間が掛かる。つまりその人はその場所に留まっていることになる。これがもう邪魔というよりほかないんである。さらに、まあデパ地下に行ったことがある人ならわかると思うけれど、買う場合「これ!」というただ1点の目的の人というのが殆どいない。「あらこっちにはこういうものが・・・」などとうろうろしている人が多い。これがまんまエキュートにも当て嵌まる。そしてターミナル駅としての本来の機能である乗り換えをする人の流れとデパ地下のうろうろ池の鯉流れとがここで1つになっているのである。もう「JRはバカか!」と思いましたね。乗り換えをする人の殆どは男性で、つまり「おおこんなところにケーキ屋ができたのか、それじゃちょっと見ていくか」などという人はいないのである。どちらかというと「ああっ、次の電車がもうすぐ発車時間だけんどでもまだ間に合うんだもんね」的歩きでそそくさと歩く人のほうが圧倒的に多いのである。つまりエキュートで「お買い物」をしている人は殆ど女性ということができて、それはわたくしの目でも確認済みである。商品のラインナップも含めてデパ地下以外のなにものでもないのだ。大宮駅というのは22番線まである大ターミナル駅で、東西を結ぶ通路の長さは新宿駅くらいはある。更に北方面から東京方面への大分岐点となる位置にあって、更に湘南新宿ラインというのができたおかげで流れが以前より格段に多く大きくなった。そこにデパ地下をもってきたら一体どういう事態になるのかわかるだろうがこのクソJRめ!と憤りつつ先日酔った帰りにその1店舗であるマキシムで「んとんと、えとこれください」などとほざきつつチョコレートケーキを妻に買って帰ったのだった。

2005年11月19日

コメント(0)

-

テステス。

あんぐら。ちょっと試験中。

2005年10月28日

コメント(0)

-

泥酔オンナに何があったのだ。

昨日某折り返しの駅で吐きまくっている若い女性がいた。その女性は駅のちゃちく冷たいベンチに腰掛け、もともと持っていたのかそれともコンビニで何か買ったときのものなのかわからないが、ビニール袋のなかにえおうと苦しそうな声とともに殆ど水分のないそれを吐いていた。2mまで近づいた段階で相当に酒臭いのでとにかく呑み過ぎたのだろう。最近こういう光景を駅でよく見掛けるようになった。どうしてだろう。

2005年10月15日

コメント(0)

-

ユデダコ山と逞しきオババ。

入川森林鉄道跡を再び探索しようと思い、9月28日は4時に家を出た。しかし途中から霧雨が降り始め、どうしようか戻ろうかと迷いつつも入川まで行ってしまうのは私の悪い癖である。いつもの「まあなんとかなるだろう」的思考回路はたまにとんでもない結果を齎すことがある。霧雨は山の中でもしっかりと降っていて、ところによってぬかるんでいる足場はぐちょんぐちょんとやや淫靡な音をたてていた。結局片道1時間で行ける道程を15分ほど多くかけて赤沢谷出合までは歩いてしまったのだが、もうそれ以上進もうとは思わなくなっていた。戻る道程では2人とすれ違った。どちらも竿を持っていて、釣りに来たのだとすぐわかる。天気が多少悪くても釣り人には関係ないのだ。暖かそうな格好は私の作業着スタイルと大きく違い、なんだかみじめな気分にもなってきた。えーいこのまま帰っても面白くない!といつもの国道299号線を走りながらそう感じていた私は、正丸(しょうまる)トンネルの直前を右折して正丸峠を目指していた。トンネルができる前はこの峠越えこそが本線、平野部から秩父側に渡るための重要幹線道であったのだ。また知っている人は知っている、あの漫画「頭文字D」にも登場した峠でもある。まあそれはともかく、ここはかつて重要幹線の国道であったのだ。10年振り、とまでは行かないがそれに近い年月を経た今、急にそこに行ってみたくなったので行ってみた。このように曲がりくねっていて、しかもとても狭い。中央線部分にはキャッツアイが埋め込まれている箇所がいくつもあって余計に走り難くさせているのは、その走り屋さん達のせいである。しかしそれにしてもここがかつて大型車も通る道だったとは本当に信じられないですぜダンナ。道中を見守ってくれているのだろう。峠には茶屋がある。私がクルマで通りかかったとき、丁度その店のオババが掃除をしている最中で目が合ってしまった。いや「しまった」というのはヘンか。しかしなんとなく「ども、ども」的雰囲気となったので私はクルマを降り、まあノドも少し乾いていることだし、ここはひとつアイスコーシーでも・・・という成り行きでオババについて店に入り、アイスコーシーを頼んだ。頼んで外を眺めると実に眺めがいいのに驚き、素直に感動してしまいそのことを交えてオババと話していると、ハイキングの話をやや唐突に語り始めた。ふーむそうかそうか、ここは最近ではハイキングコースの休憩ポイントとなっているのだな、入川にも出向いてきたことだし、ちょっともうひとつくらい歩いておこうかな、と思い「んじゃ近くで、ちょっとしたいいコースなんてありますかね」とアイスコーシーのグラスのなかで暇そうにしていた氷を頬張りつつ話してみると、「ああそれならこの裏から行くとですね、伊豆ヶ岳がですね、いいんですよ」と教えてくれた。なんでも片道1時間程度で、家族連れでも行けるコースだという。入川で不完全燃焼だった私は、よおし雨もあがったことだし行ってみっか!と軽く意気込んでいるのを熱心に「行ってみるといいですよ」と殆ど押し売りのように薦めるオババに悟られないように注意しながら「ほう、それはよさそうですね」などと訳知り顔の生意気30歳全開モードで答えつつ登ってみる事にしたのだ。茶屋のすぐ裏からスタートする。最初のうちは暗かった。天気がまだ回復しているわけではないからだ。しかしどんどん明るくなっていく。登ってんだか下ってんだかよくわかんない写真になってしまったが、これは登る方向の写真である。家族連れでも行けるコースにしてはやや急だ。足場となる木の階段は下の土が雨によって流されてしまっているので、はっきり言って役にたっていない。下にあるはずの土が流されているということは、そのぶん木の階段の高さが大きくなっているからだ。整備されたハイキングコースでよく見掛けるが、どこも同じような状態でいらないと私は思う。これがないと登れないような人は山に入っちゃいけないのだ。だいたいが鞍部を縦走するかたちでどんどん道が続き、下狩りもされているので確かに歩きやすい。まあ家族連れでも来られるとこだしな、こんなもんだよな・・・と安心のコースに満足と不満の両方が交じったような、そんな心情を抱えつつ更に進んでいく。そこで私はとんでもない光景に出くわした。家族連れコースですかここ?いやホントにやや絶句気味になってしまった。高度差は50mはあるだろう。それほど長いという訳ではないが、私はこういうクサリ場は未経験である。しかも3点確保が難しい1枚岩の状態であり、さらにこの日はちょっと前まで雨が降っていたので岩面はぬるぬるしている。さーてどうすっかと一服してからとりあえず登ってみっべ!と1人で意気込んで登ってみた。登ってみて「やめておけばよかった」と後悔した。靴がグリップしてくれないのだ。とにかく滑るだけなので、実際には殆ど腕のチカラだけで登っていく。もちろん筋力はそんなにもつ訳がなく、悪い事に斜面そのものがところどころほぼ垂直になってしまうような場所でもあるから、これはやはり無理があったのだ。できれば沢靴などを履いていけばよかったな持ってないけどなとヤケになりつつ下や背面を見てしまい途中で更に動けなくなってしまった。「・・・高いよう」と1人なのになんと呟いてもしまったのだ。実に男として情けない出来事であったが本当のことだから仕方がない。また人間というのは弱音を吐くと更に弱気になるもので、もうそれ以上進んでいく気は完全に失せてしまった。入川といいこの伊豆ヶ岳といい、今回はとにかくダメな日なのだ。上を見上げると最後がまたほぼ垂直になっているのにも閉口してしまった。靴がグリップしないので足が使えない以上、ここは引き返すことにしたのだがこれがまた難しい。クサリ場というのは登るよりも降りるほうがより難しいということを今回知った。岩にべたりと張り付いたような格好でずるずると降りていく。実に情けないなあおれと思っていたら最後にずるごけのような感じになってしまい、時計の表面が傷だらけになってしまった。うーむちくしょう。命綱もない、クサリにただしがみつくだけでぬるぬるとした岩場をただのトレッキングシューズで登るのは自殺行為だった、という教訓を得たところでまあ和名倉のとき よりはいいよな、と溜め息を漏らしつつ迂回路を使ってピークに向かう。そう、この山のピークへは2つのルートがあって、このクサリ場が「男坂」、そして迂回路「女坂」というのが用意されているのだ。だから家族連れでも行けるのですね。最後は急になるけれど安心ルートでピークへと辿り着いた。この日最初で最後の満足であった。女坂から登るとちょっとした広場の右にまたもう少し登るところがあって、そこが頂上である。こんな看板があってわかりやすい。まだ曇っているが、晴れていれば都庁まで見えるという。そうだろうなと思った。広場状になっているところにこんなレリーフがあった。「故 伊豆ヶ岳おばーさん追悼之碑 蕨岳連 仔ぐま山岳会之建 昭40-3」と書かれている。なんだかよくわからないけど、よほど愛されていた人なのだろうな、と感じた。広場で女坂からのルートをみる。なんとなく靄っているのがわかるだろうか。実際には山が茹で上がっているような印象を受けた。気温がどんどん上がり、降った雨が土からどんどん蒸発しているのだろう。まあとりあえずは満足したな、とようやく気分よく戻り、また茶屋に寄った。さっきのレリーフの正体を知りたかったのだ。すると、なんでも昔、40年くらい前だったか、あの山頂には山小屋があったそうだ。その山小屋には1人のおばーさんがいて、仔ぐま山岳会の人々は毎週のように通っていたらしい。しかしおばーさんは亡くなり、小屋を引き継ぐ者もいないのでレリーフをつくった、という経緯のようだ。今はもちろん小屋はないし、仔ぐま山岳会というのも解散してしまったそうだ。なんとも寂しい話であったが、レリーフまでつくってその記憶の火を消さないようにしてもらえるなんて、おばーさんはどんな人だったんだろうなあ、やっぱりいい人だったんだろうなあとしみじみ思いつつ、今度は暖かいコーヒーを頼んで少しおばーさんに想いを馳せてみたりした。このなんでもない峠の茶屋のオババは、他にも色々と面白い話をしてくれた。そのなかでも傑作だったのは、お土産の話をしたときである。「R299」だとか「正丸峠」などと書かれたステッカーが売られていたのだ。「へえ、こういうのも売っているんですねえ」と話すと、オババは「あーそれはですね、なんでも若い人のあいだでイニシャルDっていう漫画があって、それでね、ここが出てくるんですって。それでね、若い人が来たときにもお土産になるようにって、つくってみたんですよ。そしたらね、すごく売れて。これなんかもう(と限定のステッカーを指す)300枚は刷ったのに、もうこれだけになってしまったんですよ」と話すのだ。ステッカーのなかには確かに「頭文字D」と書かれているのもあって、1枚300円程度と値段もあまり儲けが含まれていない。それに走り屋が起こす事故、騒音などでモンダイになるケースが非常に多いのにもかかわらず、この茶屋のオババはステッカーにしているのだ。なんと逞しい!とやや感動し、最後に茶屋を1枚ぱちりとやった。やって驚いた。茶屋の名前なんか全然気にしていなかったので気付かなかったのだ。や、個人的なことで恐縮だが、私としては「何ということだ!」と目を丸くしてしまった。そしてやや苦笑しつつ、山を降りていくのだった。それにしてもここ、本当に国道だったのか?(本当に国道でした)

2005年10月04日

コメント(0)

-

ゆでダコ山への押し売りオババ。

ある筋ではとにかく有名な峠のこの箇所は、れっきとした国道区間である。しかし隧道が開通してからは、峠を越えるだけのためにここを訪れる者は少なくなった。理由は単純だ。5分と20分、直線とモナコ並みのハンドリング。どちらを選ぶか。写真のキャッツアイは国道の証か、それとも別の理由か。埼玉県でもとにかく特異な峠の真実は、また後日!

2005年09月28日

コメント(0)

-

明治時代の鉄路は美しく朽ちていたのだ。

いいのか?!と思いつつも画像はアップしておきましょうともええ。なんせ明治時代の隧道だったんだもんね。あまりにも美しい廃線跡の景色であったのだ。

2005年09月15日

コメント(0)

-

技術と性格そして漁船トラック。

知り合いの自動車屋がいる千葉県は成田市にクルマを持っていって、ポリマー加工をしてもらった。クルマの整備やこういった処理というものは、やってくれるところによって随分と作業内容が違うということもよくわかった。作業の一部を手伝ってみたのだが技術はもちろんのこと、作業する人の性格というのも作業結果にかなり反映されるのだ、ということもわかった。 簡単に言うと、いい加減な人が作業したクルマときちんとした人が作業したクルマでは長い月日が経つとかなり差が出る、ということだ。まあ当たり前といえば当たり前なのだが、クルマの整備や色んな処理の作業というのは、例えばディーラーに預けてしまうと作業しているところなんてみないから、自分のクルマがどんなふうにされているのかよくわからない。こう、なんていうか、ぱっと見た目にはわかんないけどよく見るとあれれ、ちょっといい加減だなあという処理は3年くらい経つと査定額の差としてハッキリ違ってくる。200万クラスのクルマでも20万くらい簡単に違ってくるんですね。今回は手伝いの途中で廃車を解体屋にもっていくのも手伝った。運転台の上からクレーンが前方に伸び、その滑車とワイヤー、フックが運転席の前面に男らしい頑丈な雰囲気でもってどんと鎮座しているトラックに、フォルクスワーゲンの古いポロを積んだ。ポロが登場した頃の車体で「これじゃポロじゃなくてボロだな」などと話しつつ数キロ離れた解体屋さんに運んでいく。トラックの視界というのは本当にすばらしい。高い着座位置は遠くまで見通せ、ガラスも広くて大きいので実に気分がいい。クレーンが視界に入ってくることもあっていかにも仕事のクルマ!という感じがする。なんとなく漁船に乗っている気分にもなったのは、このクレーンについてるワイヤーとフックのせいだろう。全長が普通車の倍以上になるので交差点で曲がるときはかなり前に突っ込んでから曲がる、という感覚も独特のものだ。こういうトラックに乗っていると停止線を越えて停まっているバカ運転手に本気で怒りを覚える。トラック運ちゃんの気持ちがわかった。途中で後輩もやってきてくれて、彼は他にやることがあるのかないのかわからないが、大幅に遅れた作業スケジュールのなかでも最後まで手伝ってくれた。この処理で1年はワックス掛けが必要ない。早速明日はとある廃線跡に行くことが決まっている。会社の先輩と共に群馬県と長野県の境に近いところに行くのだ。天気が心配だったのだが、モンダイないだろう。ちなみに今日はこれからナマ北島三郎を妻と一緒に眺めに行くことになっている。なんかこう書いていると遊んでばっかしだなあ。

2005年09月14日

コメント(0)

-

郵政改革の嘘。

うーむ、酔って書いた割には誤字脱字が特に見当たらないなあ。いや昨日の文は焼酎呑んでクヒーとなっているときに思いついたことを羅列していたのだ。問いたい、だってぶはは。偉そうなこと書いてんねおれ。でもまあ、強力なリーダーシップが今必要なのは本当だし、今回の選挙は自民党というより小泉に票が入ったようなもんなんだろうなあ。小泉と岡田ならやっぱり小泉だろうとおれでも思う。ただ郵政の民営化は確かにいいんだけれど、道路公団や国鉄のように赤字や税金の垂れ流しの組織とは違う独立採算できっちり事業ができていた事業だから、どうすんだろうね。特定の局はちょっと違う。あいつら金貰い過ぎだかんなあ。いっとき騒いだ、外国での郵政民営化の成功例としてニュージーランドに小泉ちゃんが行ったことがあった。そのニュージーランドはじゃあ成功していたのかというととんでもなくて、やはり郵貯部門は完全に外国資本に買い尽くされた。結果郵便事業も破綻していたのである。小泉ちゃんが行ったとき既にそうだったけれど、そのときカメラに向かって彼は「ポストが大きい」とか言っていたなあ。郵便事業だけを独立採算で行えるなんてのは不可能だから貯金などの金融商品を扱い、その資金で郵便事業も行うのだ。だから郵便・簡保・郵貯と切り離して考えてしまうと、この国にある貴重なインフラを失うことになる。国債は国の借金であり、その借金を買ってくれている最大の組織が郵政であり原資は郵貯だ。民営化しようがしまいが、財務省は国債と財投債を買わせていくだろう。これでは民営化による自由(既に郵貯・簡保の資金は4年前に郵政の自主運用となっているが、結局買わされている)事業そのものは独立採算で既に行われているし、公務員という資格は失えど現時点で国民が困るようなことは何もない。だから郵政民営化が最大の争点などというのはまやかしである。民営化法案が可決されたからといって、特に何も変わらないのだ。怖いのは郵貯・簡保に外資が入ってくる可能性がある、という点だろう。ただ今のままでは入ってこない。それは財務省が国債と財投債を買わせているからだ。何でも民営化が正しい訳じゃない。むしろこれは国の責任を丸投げしちゃってるようなもんだ。それよりも既に破綻状態にある年金問題。こっちが先じゃないのか。定年迎えたあと、職に就ける可能性なんてあんましないんだから、老後の生活は国が保障してくれないと生きていけなくなるじゃないか。本当にお金がなくなって医療も受けられず面倒もみてもらえず、風邪をひいて身動きできなくなってそのまま餓死という人がこの先もっと増えていくだろう。住むところもどうすんだ。で、既に支払っている我々サラリーマンは更に多くの税金を課せられ、でも医療面や福祉面では結局より多くの自己負担を強いられるのだ。その点において自民党はきっちりやるだろう。いや増税ね。

2005年09月12日

コメント(2)

-

40代のオヤジが少年マガジンを読む国。

午後11時を過ぎた現在、やはり予想通り小泉が支持されている結果が数字になっていく。今回の争点として郵政民営化を中心に置いた人に問いたいのは、どこまで郵政の現状を知っているのか、という点だ。国家公務員ではあるが、それは資格や待遇のモンダイであって、郵政は以前から独立採算制で給与を支払ってきた。だから国家公務員の削減として郵政の人間を公務員でなくしたとしても、国が直接支払う人件費は変わらない。各省庁に「国家公務j員は何人ですか」と問えばいい。数字が全然違う文章というものが、手元に数枚残ることになる。資格としての国家公務員と実情として国が給与を支払う対象の国家公務員とは数字が違うのだ。簡保と郵貯、この資金についても公社化する直前にその資金の運営に関してかなりの自由化が与えられた。相変わらず国債は買わされているので完全に自由とはいえないのだが、しかし市場経済の原則には則っている。例の法案が次の審議に入ること自体憲法に抵触しかねないのだが、(あの郵政民営化法案は事実上ではなく参院で否決された時点で廃案である。)そこはまあともかくとしても、現時点において佐川やヤマトが最終的には郵便によってモノを運んでいる実情を考えれば、あのインフラがどれだけ有益かは自ずとわかるはずだ。どの宅配便に関しても、最終的には郵政に頼ってそのネットワークを確立している。何が言いたいかというと、既に郵政は半官半民以上に民に近いところでずっと事業を行っている、ということだ。郵便局には普通、簡易、そして特定の郵便局がある。このなかで過疎化が進んでいる土地には簡易、もしくは特定の郵便局が唯一の金融機関であるところが少なくない。その地盤を失えばさらに過疎化は進むであろう。多様性を認めず中央集権化に向かう、過去イギリスでも旧ソ連でもドイツでもあったことが、この日本ではきちんと順序立てて進んでいる。そのとき各国では何が起こったか。貧富の差が格段に進み、餓死者が多発したのである。この日本でも餓死者は既にいらっしゃる。ニューオリンズの光景を見てみよ。戦後追いかけてきたアメリカの実情は、貧富の差が極端に進んでいたことを如実に示していた。ホリエモンはだから金金と叫んでいたが、広島にその富を分け与えるか。独立した企業をつくりあげている以上、その点は実に難しい。そのホリエモンも郵政民営化には大賛成の立場であるが、本当に過疎の進んでいる土地の最後の頼みの綱が郵便局であるところ、というのは本当に多いのだけれど、そこまで踏み込んで話を進めているとは思えない。少し前に書いたように、アメリカという国は日本に対してHPで公開するくらいに相手国に要求を突きつける国である。そのアメリカの政策に「はいはい」と頷いたままの政府だから、ブッシュは日本大好きというくらいのパフォーマンスを見せるのである。簡保、郵貯の資金があのときの法案のままではアメリカなどの外資に株をどんどん買われ資金の流入が避けられなくなり、国債を買っているはずの郵貯がいつの間にか解体されている、という長銀のような最悪の事態も否定できなくなる。税金の名のもとで徴収は進み、しかし何かあったときは自己負担を強いられる。そういった意味で日本に救いはあるのか、といえば、犠牲者をともなったうえでの改革はこの先あり得るだろう。その犠牲とはもちろん、死を含むものである。

2005年09月11日

コメント(0)

-

スコールの夜に考えていたこと。

何しろ異常な雨量だった。これじゃ熱帯のスコールだ。や、今回の台風接近で降った雨なんだが、台風本体から離れた関東は埼玉でも時折スコールになって驚いたのだ。世界でもそうなんだろうけれど世界の土地のことはよくわかんない。でも日本のことなら住んでるからわかる。雨の降り方、いままでの日本のものじゃないや。下水道も河川の整備も予想される最大降水量でつくられている。それより多ければ当然水は溢れちゃうよなあ。大きな河川ではかつてその流れそのものをかえる、という工事が行われてきたけれど今はもう無理だろう。土地を手放す人があんましいないから。代替の土地なんてやだ、って。まあそれは何となくわかる。土砂崩れも相変わらず多かったが、この雨量ならしょうがない。東京なら年間降水量分にもなる雨が2日くらいで降ったんだから、そりゃどんな山でも吸い切れない。あの高知県は土佐町にある早明浦ダムだって、今回の雨だけで貯水率100%なんてニュースで言ってたけれど、それ以上で放水までしてたもんなあ。それまで0%だったのに。んじゃあのダムが小さいかというととんでもなくて、全国でもトップ10に入る大きさのダムだ。で、今回の台風は亡くなった人も多かった。土砂崩れが原因で家屋が流されたり、潰されたりしていた。その家屋のなかにいたままの人が亡くなっている。毎回そうだけれど、年齢層は圧倒的にお年寄りが多い。これはつまり、過疎により同居する若者がいなくて、避難もままならない状況だったからなのではないか、と私は思うんである。危険な場所という認識はあっても家の人が自分の家にいるのだから、避難勧告くらいじゃ強制的に家から出てもらうこともできない。ましてお年寄りだけの家だと、情報収集という行為すら殆どしないんじゃないのだろうか。半ば強制的でも家から出てもらって、安全確保ができる場所に移すということも必要だろう。山を整備して土砂崩れを防ぐ、という方法もあるけれど、今回のケースでいえば家のすぐ裏の山だから、その家の人が所有している山の可能性が高い。これだと個人の土地なので、自治体が整備できるものじゃないから難しいだろうなあ。そこで普段は山菜取りなんぞしているんだろうし、斜面を固めてしまうと下にある土地の農作物がテキメンに影響を受ける。だから、やっぱし「いかに早く避難させるか」という部分にモンダイがあるのだろう、と私は思ったのだった。

2005年09月07日

コメント(0)

-

徘徊中年の日々。

最近、近所を徘徊している。というのは随分と語弊があるな。いや実は軽い運動のつもりで歩いているのだ。しかしウォーキングなんてカッコいいもんじゃなく、あっちこっちきょろきょろしながら歩いているので殆ど徘徊に近い。私は今住んでいる埼玉県の某市が生まれたところ、というのでもなく学生時代を過ごした土地というのでもないので、近所に何があるのか、ということを殆ど知らない。小学校や中学校時代を過ごしていれば友人の家に行ったりするのだろうから知ることが必然となるけれど、仕事をしてから引っ越すとなるとそうはいかない。そこで、最近は特に乗務する以外の仕事もないし、山は草ぼーぼーの陰毛状態で廃線なんぞ近づくこともままならないので、まあ近所に何があるかを知るのと体力づくりとを兼ねて歩いている。クルマが入るのもままならないような道が結構あって、実にこの辺りは古くから人がぼちぼち住んでいたのだなあと感じつつ適当に歩いていると、面白いことに気がついた。この「適当に歩く」というのは本能の赴くまま、気になったりこっち行ってみようという気になったりといった、そういう感覚のことだ。これはつまり、自分にとって進みやすい進路のようなものであったり、安心できる進路であったりする。で、これがいつの間にかその道に戻ってきてしまう、ということがあるんですな。ぐるっと回ってうーむなんとなく今度はこっちだな、という選択を積み重ねた結果というのは、結局同じ道に戻ってきたりするというのは実に面白いなあと思ったのだ。家の目の前の道がアカシア通りなんていう名前だということもつい最近知った。どこにアカシアがあるのだ!とややツリ目になりつつ今日も歩くのだった。

2005年08月31日

コメント(0)

-

日本国民は全員読むべし。

これだこれ。4年前のものだが、よーく読むべし。んもう、すげえすっきり。

2005年08月15日

コメント(0)

-

今日という日は。

今日という日は特別な日だ。日航機墜落事故から20年。特別番組のなかには、尼崎脱線事故の映像を含むものもあった。私は多くの人々の命、そしてその家族、友人たちの想いをも乗せて日々運転業務に就かしていただいている。前にそういう文章を前サイトに掲載していたが、今はもうない。それは、それが「当たり前」という生活になっているからなのかもしれない、と気付いたのはいつだったろうか。最後の最後まで機体を生かそうと懸命に努力した機長、その機長を当時責任追及の方向で報道したマスコミを、私は今でも信用しない。本当というのは何か。その部分を欠いてあくまで責任を個人に押し付け、それが間違っていれば直ぐに方向修正をしてワレワレの報道は間違っていないのだ、というふうな文章を巧妙に書き込み批判非難を逃れようとする文を読んだ子は、しかしあとから大人ってなんてズルいんだろう、と思うことになるだろう。時系列で辿ればその経緯は明白だ。ズルいの方向は色々あろうが、公においてそれを履き違えては決してならない。「日本の運行形態じゃこれでいいだろう」後日点検した整備員は「なんかこれ、おかしくないっすか?」「いやあのボーイング社が整備した部分だ、間違えるはずはない」「んー、しかし変っすけどねえ・・・」こんな感じの会話は、整備側で出ていたかもしれない。またはJA8119という機材を飛ばした操縦士からも出ていたかもしれない。いや出ていただろう。金属疲労で発生する亀裂は突然大きくなるものだが、その前兆はあった筈だからだ。その何かおかしい、という部分をきちんと調べないで運行し、結果として許せない事態を招くことは往々にして存在する。それは現在進行形だ。だから事故の教訓は活かされているか、といえば「そうとはいえない」としか言えない。社会的構造(社内の構造)そのものを変えなくては、その声は届くことは決してない。救援の体制でいうならば、米軍は既に墜落地点も把握して出動準備も整い、ずっと待機していたという。その出動を拒んだのは誰か。阪神・淡路大震災のときも自衛隊はすぐに出られるよう出動準備をしていた。それを拒んだのは誰か。だいたい、人の命が失われようとしているときに権力構造のなかだけでモノゴトを語るというのはどういうことなのか。まずは人の命を助けるのが先じゃないのか。だが日本には、それよりも優先することがある、と判断した人たちが本当にいたのだ。そしてまた、同じような哀しみを生むことになるのだ。

2005年08月12日

コメント(0)

-

5000円定食がおすすめの店。

新しいページをつくる時間もままならないのだが、まあいいやちょっと何か書いておこう。川越に行ったときの話でもしようか。うんそれがいい。どういいかわかんないけどそうしよう。川越というのは小江戸なんてほざいているところで、まあ確かに歴史はある町なんだけれどどうもそういう感じがしない。それはどうしてかというと、本当に古いままの町並みを残しているというのではなく、現代ふうに若干のアレンジを施している印象を受けるからだ。簡単にいうと「古っぽい」とでもいうのですかね。たぶん観光協会かなんかがむかし「川越は城下町であったからそれをアピールするのだ!」などという体制で整えられた、という感じがする。これは倉敷にも通じる点で、白い蔵がいっぱいあって全面的に白を強調しているのが倉敷なのだが、そんなに蔵ばかりあったわけないじゃないか!住むところがないじゃないか!などと単純に感じたことを覚えている。中学生のとき修学旅行で行ったのだ。これはつまり観光地であることを強く意識して、多くの人に来てもらい金を落としていってもらうという「もらうもらう体制」というものができているのですね。だから歩いていくとそれなりにきちんと正しく由緒ある建物なんかもあるけれどしかし、全体としては嘘っぽい雰囲気というのがどうしても漂ってしまう。歴史になぞってそういうふうにしてしまおう、というどっかの江戸村とか忍者村などというようなところと大差ない構造でしかないのだ。で、そういうところで何代も続いているという料理屋なんかが一番危ない。これが団子屋だとかそういうものならいい。どこかしみじみと続いてしまって、気がついたら何代にもわたって商売させてもらってるんですわというものならいい。これがテンプラや鰻といったものになってくると、何か違うんじゃないかええ?という店になってる場合が殆どだ。規模が大きい店ほどそういう傾向にある。ここ川越には、いちのやという有名な鰻屋がある。ちょっと空いているときに行くとテキメンにわかってしまうのだが、ここに入って一番最初に驚いたのは、店員のオババ連中誰一人も席に案内しようとしないことであった。入り口には「店員がご案内しますので、少々お待ち下さい」と書いてあるので待っていたらそういうことになってしまったのだ。決して忙しすぎて案内できない、という訳でもなく、こちらをみて「いらっしゃいませえ」と声を掛けるには掛けるのだが、誰も案内する気配が一向にない。一体これはどういうことだ・・・と思いつつタバコに火をつけた瞬間「どうぞこちらへ!」と案内された。うな重の竹が2000円ちょい、菊だと3000円ちょい、おすすめの定食5000円という値段はまあいい。や、高いよ。高いけれど「そういうもんだ」と思える。妻はひつまぶしを頼んだ。それは2100円くらいだった。それもまあいい。味もいい。だが細かいかもしれないけれど、これが天保の時代から続いているという鰻屋のすることか?!と思ったのはその妻の頼んだひつまぶしについてきたわさびであった。なんとそれは粉わさびであったのだ。ひつまぶしは最初は丼として、次にわさびと刻み海苔をのせて、最後に出汁をかけて茶漬けにして、という3段活用サインコサインタンジェント的食べ方をする鰻の三角関係完成体だ。そのわさびがたぶんS&B食品あたりの缶に入っている粉わさびに間違いない!というものであったので私は非常に驚いた。これならハウスの特選生わさびチューブのほうがまだいい。味にこだわっていますけどちょっとコストの関係でこうなってしまうんですはい、というのが生わさびならまだ許せる。だが粉わさびというのはどういうことだ!それにこの店の値段を考えるとそういう食材に金を掛けられないというのは到底考えられない。私は驚き、怒りを通り越して完全に呆れモードに突入した。それは最後の会計のときに決定的となった。レジに人がいるなあと思いつつ歩いていった私は、伝票を渡そうとそのレジの人に「お願いします」と(悔しいけれど)言いつつ伝票を差し出したとき、そこにいたオババはなんとそれを無視してレジの奥に引っ込み、何かの談笑をし出したのだ。私はかつて藍屋でバイトをしたとき、レジの重要性というのをかなりきちんと教えられた。それは、レジで会計というのはその店の最後を印象付ける決定的な瞬間だ。お客さんがお金を出して、我々はそのお金を頂いて、それがお給料になる、というのだからつまりお客さんが我々に給料を払ってくれる瞬間なのだ。そこでいい加減な対応をすれば次はない(もう来ない)ということになるのだからきちんと対応しなければいけないよ、というものだった。それがいちのやのオババは無視したのだ。ホントにもうこのまま出てってやろうかと思ったね。や、きちんと払ったけれど接客がなってないよ。これならマクドナルドのほうがよっぽどいい対応するよ、と強く思った。これは観光地化されて常には来ないような人が来る店だから、結構適当な客扱いをしていても特に商売には影響ないんだもんね的体質が明らかではないのだろうか。だがそれがおすすめ定食5000円の店のする対応だろうか、と強く思いざけんなもう行かねえよと妻と固く誓い合い、観光地にあるような高い老舗はやはり要注意!と自分的結論を得たのであった。

2005年08月04日

コメント(0)

-

レールゲートは何を語るのか。

仕事で忙しいのだ。現在のところ4週で公休が4日というスケジュールになっていてさすがに疲れてきた。もちろん更新なんぞする余裕というものがないので、廃サイトの様相を呈してきた。しかし普段行くところも最近は廃道や廃線などであるからこれでいいのだ。それでも先日は三国峠に行ってきた。三国峠というのは全国各地にあるのでどこだ!とすぐさま苦情殺到の場所特定説明責任の義務がある三国峠である。埼玉県と長野県には10kmほど接しているところがあって、そこに三国峠がありそこに行ってきたのだ。2つの県でどうして三国峠なんだ、え!とこれまた苦情殺到が想像できるのだが、本当の三国峠は埼玉県と長野県に加え群馬県に接するピンポイントにかつての峠があり(もちろん登山道)、その車道バージョン峠がそのままの名前で峠を名乗っているからこういうややこしい事になるのですね。それにしても説明が欠かせないなこの峠。どうしてここに行ってきたのかというと、ここにもかつて森林軌道が走っていたからだ。その軌跡は皆無であったが、路肩のガードレール代わりに軌道のレールを用いたりしていたので確実にここに軌道が走っていたということはわかる。埼玉県側はかなりの悪路で落石も多く、家族連れでは運転手以外の全員がゲロ吐く可能性大というとんでもない道であった。で、だーれも紹介していないのでここに書いておくのだが、三国峠部分にあるゲートはなんとレールでできていたのだ!いろんな道路を走ってきたが、ゲートがレールでできるのは私はここしか知らない。写真を撮れればよかったのだがあいにくカメラを忘れてしまったので、また今度行くことにする。まったく油断ならない峠であったぞ。んでもって、そういうレポのようなものを1つにまとめて別ページにしようと思っているので、あまり期待せずに気長に待っていて下さい。

2005年07月20日

コメント(0)

-

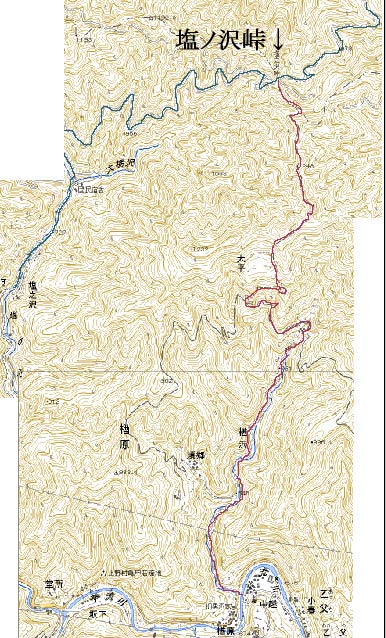

衝動買い。

衝動買いしてしまいました。塩ノ沢峠、というより楢原南部の廃道、そして肝心の入川森林軌道の上部軌道跡のレポがないと怒っていたみなさん。私は書くことより買うことを優先しておりました。はあ、稼がなければ…。(脳内これでいっぱいいっぱいなので小春さん少々お待ちを)

2005年06月14日

コメント(0)

-

塩ノ沢峠探索・番外編その1.

国土地理院発行2万5千分の1地図(十石峠)より引用(一部作者加工)青線:県道45号線(下仁田上野線)赤線:バカナビが選んだルートちょっとぶらり旅だ。でも興味本位ではいかないほうがいいと思う。暗い赤い線で書いたのは、乙父(おっち)の小春(小春ですよ!いい名だ)を抜けて、旧黒沢家というところから楢沢(ならさわ)へと抜ける道だ。最初から地形図を見て確認をしておけばよかったのだが、私はこの塩ノ沢峠を探索したとき、カーナビをアテにしてクルマを走らせていた。「ホンダ・カーナビゲーションシステム」という純正ナビだ。今回はこのバカナビのお陰でえらい目に遭った。この楢沢方面という道をどんどん進んでいくと、途中集落がある。坂は異常なまでの急斜面で、おそらく冬場では私のフィットでは間違いなく登れないだろうと思ったくらい、クルマそのものがひっくり返るんじゃないかと思うくらいに急な坂だった。そして着実に道は細くなっていく。このとき私はちょっと旧道探索という気分でこの道を進んでいた。道がしかし途中でアヤしくなってきたので、ナビでルートを設定したら、なんとナビ上では塩ノ沢峠まで行けることになっているではないか。「あれれ、そんな道あったっけかなあ。御荷鉾林道と県道でしか峠にはクルマでは行けない筈なんだがなあ」とはきちんと正しく感じていたのだが、「おおそうか、新しい道ができたのだ!」というまことにもってシアワセな脳内回路のおかげで進んでしまったのだ。私はしかし、このとき「おお切り通しだ!」などと浮かれていた。あああ。単独で行動していた日だったので、シアワセ脳内回路を戻してくれるものはどこにもなく、それよりもこの景色が私をどんどんと奥へ奥へと誘っているので素直に行く行く!という感じで進んでいたのだ。途中看板で「これより先楢沢部落 関係者以外立入禁止」という手書きの看板がちらりと見えた。余所者には来て欲しくない地域なのだろう。興味本位ではいかないほうがいい、というのはそのためである。私は「いやナビがこの道を設定しているんです」という言い訳を用意してあったので、何か言われたときにはそう言おうと考えていた。道がいよいよアヤしくなってくる。もはや林道そのもので、我がフィットでどこまで進めるのか心配になってきた。だが私はかつて、そう10年前の十石峠をプレリュードで走破している。クルマというのは結構進めるのだ、というヘンな自信がアクセルを踏み続ける理由になっていた。この先、突然斜面いっぱいに広がる大きな畑のような場所に出る。そこはあんまし写真にとらないほうがいいのだろうな、という直感が何故か働いたので撮っていない。道が2手に分かれていて、登っていく道には軽トラがでーんと停まっていた。車内に人はいないが、その登っていく道は畑のなかを進んでいく道になっているので、クルマを降りて歩くにしてもなんとなくその行動は憚れた。もう1本、下に進んでいく道があったので、私はそちらを選んで進んでみた。懸命な読者の皆様ならもうおわかりだろう。私はこのとき塩ノ沢峠に向かって進んでいたのだ。だが「下に進んでいく道」であるから、その時点で峠に向かう道ではないのだ。つまりこれはほんの寄り道をしたに過ぎない。だが、こうして纏めてアップするのは、それなりの理由というものがあるのだ。先に進むと、こういう道として続いていく。なんだかまだ現役なんじゃないのか、と思わせる轍の跡があった。坂は結構急で、平均13%はあるだろう。なお、転回できない可能性を考えて、クルマは降りて歩いている。やはり10年前だったか、下仁田から進んで林道を進んでいたら、途中5差路くらいの林道の交差点のようなところにでてしまい、過ってヘンな道を進んだら案の定行き止まりになっていて、2km以上もバックで戻ったという苦い経験があるからだ。だから2つに分かれている箇所の隅にクルマを停めたのだった。轍の跡がある、と思っていたのは、ちょっと違うのではないか、とこの場所で感じた。確かに轍は轍だが、それは相当に古いもので跡は雨が流れて残しているだけなのではないか、とそう感じ始めていた。道の真ん中に生えている草たちの生え方があまりに自然だったし、この写真の箇所ではもう完全に川になる場合があるだろうと思わせる光景だった。まだ進んで振り返ると、なんだか登山道そのものになってきた。だがもうちょっと、もうちょっと・・・という誘いに弱い私(誰も誘ってない)は、もうちょっとだけ進んでみたとき、これは本格的に調査できる日がこないと無理だな、という地点に達した。完全に廃道である。しかもこの道は過去の地形図にも描かれた形跡がない。もちろん塩ノ沢峠に繋がっているようにナビが描いた道でもない。一体どこに、どんなところに辿り着くのか、皆目検討がつかない道である。ひょっとしたら廃村、廃集落みたいなところに繋がる可能性も否定できないが、まあどのみちあまりいい結果にはならない気がする。でも機会があったら、また本格的に調査したいところではあった。なおナビが案内してくれた道は、最初の地図でいう暗い赤い線で描かれた道でして、地形図ではきちんと登山道として描かれていました。もう信用しねえよこのバカナビ!!

2005年06月08日

コメント(2)

-

入川森林軌道・上部軌道探索(予告)。

入川軌道の上部軌道探索に行ってきたのだ。今回は仲間も一緒であった。そこでみた森林軌道跡は、かつて林業を営んでいた人たちの生活までもが思念のように漂っているような世界であった。関東で随一の遺構を残す入川軌道の、その上部軌道跡。終点まで紹介したページは皆無に等しいので私が紹介しちゃいます(あったらすまぬ)。暫し待たれよ!(以下次号)※:廃道のはどうした、というツッコミは大人のみなさんはしちゃいけないのだ。(ちゃんと書いてますって!)

2005年06月07日

コメント(0)

-

塩ノ沢馬車軌道跡。

塩ノ沢峠に行ってきた。この峠の北側は下仁田(しもにた)、南側は楢原(ならはら)という土地になる。下仁田は葱が特に有名だ。ずんぐりむっくりとしたその姿も特徴的だが、味がとにかくいい。まあそれは別においといて。この塩ノ沢峠には、かつて馬車軌道が存在していたのだ。Googleで「塩ノ沢峠 馬車軌道」と検索しても、ただの1件も出なかったのには驚いた。だが「全国森林軌道(西裕之著・JTBキャンブックス)」にも下仁田森林軌道という名は登場する。ただしこの本では、楢原から本谷までの区間しか紹介しておらず(塩ノ沢峠と下仁田の名は出てくる)、その割に名が下仁田となっているものだから、私はずっと不思議に思っていた。当時の状況を知るわけではないのでよくわからないけれど、国土地理院発行の5万分の1地形図「十石峠」において、昭和27年発行のものについては塩ノ沢峠を挟んで、北側は磐戸(いわと)もしくは桧沢とよばれる付近まで、南側は浜平まで馬車軌道が延びていたことがわかる。その後昭和37年に発行された同じ地形図には、塩ノ沢峠区間の馬車軌道は消滅しており、楢原から本谷まで森林軌道が通っていた。ということは、塩ノ沢峠区間の馬車軌道については、少なくとも昭和37年までには廃止されていたことになる。今年は昭和でいうと80年、つまり43年前には確実に廃止になった馬車軌道。果たして遺構はあるのか?!などと大げさに言ってますが、実に簡単に終わりますのでよく読んで噛んで下さい。(味が出ないから)峠の南側である楢原から向かう。十石峠は国道299号にある峠で、3ケタ国道マニアの間ではかなり有名な峠であった。というのもこの峠を越えようと進むと、舗装路が突然終わり砂利なんてもんじゃないかなり大きな石がごろごろしている、クルマ1台ギリギリの幅の道を延々と走る羽目になるからだった。なんだよこれでも国道かよ!と怒りつつよく地図をみると、実際はその部分だけ国道ではない区間になっているという、これまた怒り倍増の実に憎たらしい峠だったのだ。現在は完全舗装で線形もやや変更されており、走りやすくなって実に面白くない道路になってしまった。人間やや苦労するほうが思い出というのは残るものらしい。やまびこ荘というのは塩ノ沢峠に向かう県道45号線「下仁田上野線」のなかで、唯一のメジャー施設だ。そしてこの峠は大幅に変わりつつあるのだ、という事を今回行ってはじめて私は知るのだった。その前に。これは南側から来た向きとは反対方向の写真である。この場所で私は最初の遺構を発見したのだ。間違いない。間違いなく枕木である。この発見は嬉しいと同時に、私を落胆させもした。まあ当然といえば当然なのだが、道路のすぐ脇でこの発見をするということは、つまり「この道路そのものが、かつての馬車軌道跡である」ということの裏づけにもなってしまうからだ。地形図と、周辺の土地の状況からみても、なんとなくそうなんだろうな、でもちょっと別の稜線だったりするといいな・・・という私の脳内妄想はここで落石注意の標識のような状態になってしまった。あぅー唯一のメジャー施設「やまびこ荘」付近を過ぎると、この看板が出てくる。数年前にはこんなのなかったし、地図にも載っていない。なんだなんだと思ったら、なんと直進の道は塩ノ沢峠を通らずにトンネルで貫通していたのだった。よくみると「湯の沢トンネル」と書いてあるではないか。試しに入ってみた。抗門はとてもつまらないので、いきなり内部だ。道のど真ん中に立っても全く問題ないこの交通量。しかもここは県道であることを忘れてはならない。さてこのトンネルの長さも紹介だ。さあ足し算だ。3,325mだ。内部の施設もとても立派だ。だがここは県道である。さて塩ノ沢峠への道に戻るとしよう。ちなみにこのトンネルでみたクルマは、2台だけであった。そりゃそうだろうよ・・・。かなり景色のいい道だ。道幅も充分で、かなり快適である。途中にはこのように、橋を架け替えた跡もみられた。これでもしかし道路用のものであり、軌道のものではない。現道との対比。崩落が激しい土地柄ゆえの、架け替えなのかもしれない。ちなみにこの箇所、実は沢沿いに進む林道状のものがあった。もちろん進んでみたので、その紹介はまた後日。ここは実に実に面白い結末を迎える道であった。御荷鉾(みかぼ)林道と合流。一瞬だけこの林道と重なって、離れていく。林道といってもたしか全区間舗装になったはずである。全長42kmもあり、かなり長い林道だ。ここに出ると峠である塩ノ沢隧道はすぐだ。これが塩ノ沢隧道である。内部の補強が痛々しい。湯の沢トンネルとは雲泥の差であるが、しかしいかにも使われてきてちょっと草臥れてますけどまだ働けますんで、という感じがして私はこっちのほうが断然好きだ。写真でもわかるが、大型車が通れないので、そのことが決定打となって湯の沢トンネルを掘ったのだろう。実は現在楢原から南側、神流川(かんながわ)の上流では、ものすごく大規模が工事が行われているのだ。写真は撮らなかったのだが、「昭和三十二年三月竣功」と書かれていて軌道のあった時期とは一致しない。しかし地形図をよくみると隧道になっているので、軌道もここを通っていたとみて間違いない。周辺も捜索したことはしたのだが、なにも痕跡はなかった。こちらは御荷鉾林道版塩ノ沢峠、ともいえる上南トンネルだ。「森林開発公団 1975年1月」と書かれていた。森林開発公団といえば、森林軌道跡を林道化したりする団体だ。さて、県道45号線に戻ろう。峠の北側に出たからか、なんとなく湿っぽい印象を受ける。そして下仁田方面へ向かうこの道、ついに最後の痕跡を発見した!私はクルマの窓からそれを瞬間みつけ、慌てて急ブレーキで止まった。なのでこの写真は進行方向とは反対を向いて、塩ノ沢峠方面を撮っている。はい、もうおわかりですね。もう、誰がどうみても枕木以外の何モノでもない。道路端、民家前という何の変哲もないところになんでこんなに大切なものが放置されているのだ!と思ったところでその大切というのは住んでいる人たちの気持ちではないのだ。そしてこの枕木を最後に、あとはただ道が延々と続いて下仁田に向かうだけであった。結論として、やはりこの県道45号線(下仁田上野線)そのものが、馬車軌道跡とみて間違いないだろう。地形図ではずれて描かれている感じがするが、測量そのものが間違っているのでそうみえるだけであることは、昭和27年と37年それぞれの発行されたものだけでもかなり違うことから明らかだ。ちょっと残念だが、人がまだ通う生きている道である、と思えばシアワセな道といえるのかもしれない、と私はそう思うのだ。さて、じゃああの予告はなんだったのだ?というみなさん。さっきの林道状のものと、あと神流川上流方面も含めて、次回はそれらをアップします。

2005年05月26日

コメント(0)

-

予告。

そんな道ナビの地図に入れるなよ・・・。<続く>お返事もうちょっと待ってて下さい!

2005年05月18日

コメント(0)

-

運転士ってなんだ。

同業というだけではない。全く同じ職の者が惹起した事故だ。だから状況、背景など、報道されていることについては肌で感じるようにわかる。だがあの会社はいくらなんでもやり過ぎだ、と私は思う。我々が乗せているのは、人の命だけではない、その家族や友人たちの想いも含まれる、というようなことを以前別のサイトで書いた。それは、決して、お金で解決できるものではない。失ったらそれっきりだ。だからこそ全鉄道会社には「安全の確保は、輸送の生命である」という、まあニュアンスが違ったりもするけれど、これと同様の言葉が伝えられている。運転安全規範の綱領の1番最初に書かれている言葉だ。これは日本オリジナルではなく、戦後進駐軍によってつくられたもので、それは桜木町事故があったからである。昭和26年4月24日の昼過ぎ、京浜東北線・桜木町駅付近で列車火災が発生した。原因は作業員が電気関係の工事をしていて(正確にいうと架線の碍子交換をしていた)、その際誤ってスパナをビームに接触させ、架線を断線・垂下させてしまったことによる。現場作業員が的確な列車停止手配をとらなかったため列車が進入、パンタグラフ部でショートが発生して車両炎上。死者106人を出す大惨事となった。車両は3段窓という構造になっていて、その開閉部の幅は約29cm。とても人が通れるものではない。またドアは通電していないと開閉ができない構造になっていた。架線事故だから運転士としては当然パンタグラフを降下させる処置をとったため、結果ドアは開かなくなった。別車両に移ろうとして、乗客は後ろの連結面に集中した。この先頭車両に乗っていた乗客は約150人であったそうだ。しかし当時のこの車両は貫通部分の扉が内側に開く構造になっていたため、乗客の圧力が掛かった状態では開けることはできなかった。つまり完全に閉じ込められてしまったのだ。この教訓を踏まえて、車両ドアは非常時手動で開閉できる構造にし、車内間の仕切りに採用するドアはスライド式となった。このように現在の日本の鉄道は、事故の教訓をいかし、忘れずにいたからこそ世界に誇れる鉄道運行システムを築いていけたのだと思う。それは何百人、何千人の命の上にあるものだ。運転士として、鉄道員としてどうにもならない事故、どうにかなったけれど惹起された事故。その教訓の究極のカタチは新幹線である。時速300km/hの営業最高速度(営業としては世界最高と同じ)を出しながらも過密ダイヤで運行され、衝突などの大規模な事故は開業以来1度も発生していない。日本の地形は線形に恵まれることがないため、曲線と勾配の連続でありながらもこの記録は今も続いている。それは、やはり係わっている人たちの士気によるものが大きいのではないか、と思う。今回の脱線転覆事故は、どうも運転士の技術的な不足というよりも、そこまで追い詰めた企業風土にあるのではないか、という論調で話が進んでいる。だが、私は思うのだが、それは事故の遠因でしかない。ミスをしてその後の進路が絶たれることが予期されようとも、その尻拭いも自分でするのが鉄道員ではないのか。ああおれもうダメなんだ、とわかっていたとしても、お客様を目的地まで安全に運ぶことが我々の社会的役目じゃないのか。企業風土があったとしても、それと乗客の命、家族や親戚、友人たちの想いとは天秤に決して掛けてはいけないのではないか。その辺がわかっていないから、こういう事態になってもあの社の運転士は過走をいまだに繰り返しているのではないか。私は朝ラッシュ時、多い列車だと約3,500人のお客様を乗せて運んでいる。これからも、きちんと運んでいきたいと強く思う。

2005年05月08日

コメント(6)

-

福知山線事故について。

JR西日本・福知山線脱線転覆事故で亡くなられた方の、ご冥福をお祈りさせていただきます。また、怪我をされた方の、1日もはやい回復を重ねてお祈り申し上げます。

2005年04月25日

コメント(0)

全220件 (220件中 1-50件目)