PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(374)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(203)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(179)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)Comments

Freepage List

テーマ: 仏教について思うこと(1037)

カテゴリ: 宗教

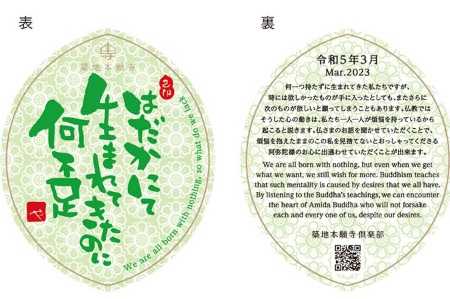

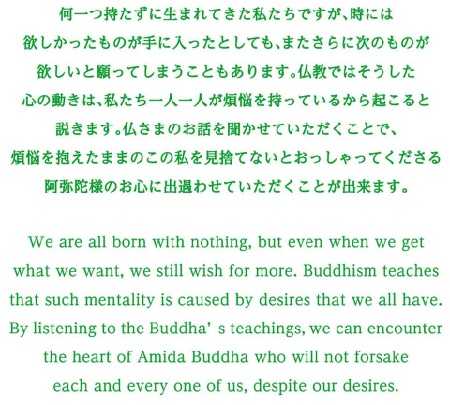

今回の言葉は小林一茶の俳句ともいわれているそうです。この言葉をGoogle検索に入れて出てきたサイトを2つご紹介します。

一つ目は小学校の校長先生のエッセイです。アニメに出てきそうなかっこいい小学校の名前です。

小学生の教育で、「素直である事」、「やさしい事」、どんな時でもめげたり腐ったりせず「やる気を失わない事」の3つを心がけて指導すれば、どこに行っても困らない、安心できる児童に育つのではないかと述べられていて、なるほどと思いました。こういった人は、同年代や目上の人からも好かれて幸せな人生を歩んで行けそうです。

このエッセイを読んで、小学生の頃、父親から何かの時に、もう少し小学生らしくしなさいと怒られたことを思い出しました。何か素直でない口答えをしたのが原因だったかと思います。

また大学生の頃、目黒のメッキ工場でアルバイトしたときのことを思い出しました。もう一人いたアルバイトが、このエッセイに出てくるような素直で優しく明るいやる気にあふれた青年で、アルバイト先の経営者や先輩社員から可愛がられていたのが、うらやましかったです。私はその逆で、途中でクビになってしまいました。彼がうらやましくてその後しばらく彼のまねをしたふるまいをしてみましたがうまくいかず、やめてしまいました。

今思うと、この3つが身につくには教育以外の生活環境とかも重要な要素ではないかと思いました。また、すべての人がこの3つを必要条件として持つことは難しいので、それぞれの持っている良さを伸ばしてあげるのも大事かと思いました。

もう一つは俳人大谷弘至さんの書かれた小林一茶の生き方です。一茶のことは数首の俳句くらいは知っていましたがそんなに興味ありませんでした。一休さんとか、良寛さんとかとごっちゃになってたくらいです。

てっきり世俗を離れて俳句ばかり作っていた人かと思っていましたが、Wikipediaを読むと、継母との折り合いがつかず奉公に出されたり、遺産相続をめぐる争いに巻き込まれたり、50代で授かった娘さんを小さいころに天然痘で亡くされたり、同じ50代で脳梗塞になるも奇跡的に助かったり、一時は私と同じ町内に住んでいたりとか、興味が湧きました。

大谷さんが紹介された句の中で「ことしから丸儲(まるもうけ)ぞよ娑婆(しゃば)遊び」が気に入ったので、ご紹介します。58歳で脳梗塞になり一時は半身不随になった一茶が奇跡的に回復して詠んだ句だそうです。一度は終った人生が思いがけず復活した喜びが素直に表れています。人生のロスタイム謳歌といったところでしょうか。ちょうど先日大橋未歩さんの記事を読んだあとだけにすんなり理解できます。時間ができたら小林一茶についてもう少し勉強したいと思います。

掲示板の近くのツバキの木。落ちた花がきれいでした。

■参考リンク

学校だより:なつのくも練馬区立光が丘夏の雲小学校はだかにて 生まれてきたに 何不足 校長 牧 野 光 洋

小林一茶の句とも言われています。この世に産まれてきたときは、何も持たず丸裸だったじゃないか。それを思えば、今、生きていられるだけで何も不足はないはずだ!という意味でしょうか?10年以上昔の話になります。私の学校に新任教諭が配属されました。実に覇気のある明るく責任感の強い好青年でした。しかし、彼は時々、「え-っ!」と言うような大失敗をやらかします。先輩たちは「また-!」とカンカンに怒ります。すると「はいっ!すみません!」と大声で謝ります。聞いていて実にさわやかな謝り方。先輩たちが理由を聞くと「はいっ。自分は~だと思いました。済みませんでした。」これもまた大声で真剣です。彼は決して怠けたり、さぼったりすることはありません。ですから、叱責途中でも、終いには先輩たちも笑いだして「こんなことも知らないのか。これはこうだよ。」と笑いながら丁寧に教えられています。

以下略。

Wikipedia:小林一茶

小林 一茶(こばやし いっさ、宝暦13年5月5日(1763年6月15日) - 文政10年11月19日(1828年1月5日))は、日本の俳人。本名は小林弥太郎[† 1]、一茶とは俳号である。別号は圯橋[2]、菊明[2]、新羅坊[3]、亜堂[3]。庵号は二六庵[4]、俳諧寺[5]。

信濃国柏原で中農の子として生まれた。15歳の時に奉公のために江戸へ出て、やがて俳諧と出会い、「一茶調」と呼ばれる独自の俳風を確立して松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ江戸時代を代表する俳諧師の一人となった[6]。

NHK解説委員室:「小林一茶の生き方」(視点・論点)2021年12月21日 (火)俳人 大谷 弘至

江戸時代の俳人、小林一茶は今や日本だけでなく世界中で愛読される存在ですが、その一生は苦難に満ちていました。きょうは一茶の俳句や生き方から私たちは何を学べるのか、お話します。

一茶は幼い一人娘、さとを天然痘ウイルスによって亡くしています。

文政二年(一八一九)、一茶が五十七歳のときのことです。

老いて授かった娘ということもあり、一茶はさとを大変可愛がっていました。それだけにショックは大きかったようです。

一茶は、さとの死を受けて、次の句を詠みました。

露の世は露の世ながらさりながら

老が身の値ぶみをさるるけさの春

死に下手とそしらば誹(そし)れ夕炬燵(ゆうごたつ)

ことしから丸儲(まるもうけ)ぞよ娑婆(しゃば)遊び

ともかくもあなた任せの年の暮れ

2/9サンスポ:大橋未歩、人生の目標は「健康だけ」 34歳で脳梗塞を発症し価値観変わる

一つ目は小学校の校長先生のエッセイです。アニメに出てきそうなかっこいい小学校の名前です。

小学生の教育で、「素直である事」、「やさしい事」、どんな時でもめげたり腐ったりせず「やる気を失わない事」の3つを心がけて指導すれば、どこに行っても困らない、安心できる児童に育つのではないかと述べられていて、なるほどと思いました。こういった人は、同年代や目上の人からも好かれて幸せな人生を歩んで行けそうです。

このエッセイを読んで、小学生の頃、父親から何かの時に、もう少し小学生らしくしなさいと怒られたことを思い出しました。何か素直でない口答えをしたのが原因だったかと思います。

また大学生の頃、目黒のメッキ工場でアルバイトしたときのことを思い出しました。もう一人いたアルバイトが、このエッセイに出てくるような素直で優しく明るいやる気にあふれた青年で、アルバイト先の経営者や先輩社員から可愛がられていたのが、うらやましかったです。私はその逆で、途中でクビになってしまいました。彼がうらやましくてその後しばらく彼のまねをしたふるまいをしてみましたがうまくいかず、やめてしまいました。

今思うと、この3つが身につくには教育以外の生活環境とかも重要な要素ではないかと思いました。また、すべての人がこの3つを必要条件として持つことは難しいので、それぞれの持っている良さを伸ばしてあげるのも大事かと思いました。

もう一つは俳人大谷弘至さんの書かれた小林一茶の生き方です。一茶のことは数首の俳句くらいは知っていましたがそんなに興味ありませんでした。一休さんとか、良寛さんとかとごっちゃになってたくらいです。

てっきり世俗を離れて俳句ばかり作っていた人かと思っていましたが、Wikipediaを読むと、継母との折り合いがつかず奉公に出されたり、遺産相続をめぐる争いに巻き込まれたり、50代で授かった娘さんを小さいころに天然痘で亡くされたり、同じ50代で脳梗塞になるも奇跡的に助かったり、一時は私と同じ町内に住んでいたりとか、興味が湧きました。

大谷さんが紹介された句の中で「ことしから丸儲(まるもうけ)ぞよ娑婆(しゃば)遊び」が気に入ったので、ご紹介します。58歳で脳梗塞になり一時は半身不随になった一茶が奇跡的に回復して詠んだ句だそうです。一度は終った人生が思いがけず復活した喜びが素直に表れています。人生のロスタイム謳歌といったところでしょうか。ちょうど先日大橋未歩さんの記事を読んだあとだけにすんなり理解できます。時間ができたら小林一茶についてもう少し勉強したいと思います。

掲示板の近くのツバキの木。落ちた花がきれいでした。

■参考リンク

学校だより:なつのくも練馬区立光が丘夏の雲小学校はだかにて 生まれてきたに 何不足 校長 牧 野 光 洋

小林一茶の句とも言われています。この世に産まれてきたときは、何も持たず丸裸だったじゃないか。それを思えば、今、生きていられるだけで何も不足はないはずだ!という意味でしょうか?10年以上昔の話になります。私の学校に新任教諭が配属されました。実に覇気のある明るく責任感の強い好青年でした。しかし、彼は時々、「え-っ!」と言うような大失敗をやらかします。先輩たちは「また-!」とカンカンに怒ります。すると「はいっ!すみません!」と大声で謝ります。聞いていて実にさわやかな謝り方。先輩たちが理由を聞くと「はいっ。自分は~だと思いました。済みませんでした。」これもまた大声で真剣です。彼は決して怠けたり、さぼったりすることはありません。ですから、叱責途中でも、終いには先輩たちも笑いだして「こんなことも知らないのか。これはこうだよ。」と笑いながら丁寧に教えられています。

以下略。

Wikipedia:小林一茶

小林 一茶(こばやし いっさ、宝暦13年5月5日(1763年6月15日) - 文政10年11月19日(1828年1月5日))は、日本の俳人。本名は小林弥太郎[† 1]、一茶とは俳号である。別号は圯橋[2]、菊明[2]、新羅坊[3]、亜堂[3]。庵号は二六庵[4]、俳諧寺[5]。

信濃国柏原で中農の子として生まれた。15歳の時に奉公のために江戸へ出て、やがて俳諧と出会い、「一茶調」と呼ばれる独自の俳風を確立して松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ江戸時代を代表する俳諧師の一人となった[6]。

NHK解説委員室:「小林一茶の生き方」(視点・論点)2021年12月21日 (火)俳人 大谷 弘至

江戸時代の俳人、小林一茶は今や日本だけでなく世界中で愛読される存在ですが、その一生は苦難に満ちていました。きょうは一茶の俳句や生き方から私たちは何を学べるのか、お話します。

一茶は幼い一人娘、さとを天然痘ウイルスによって亡くしています。

文政二年(一八一九)、一茶が五十七歳のときのことです。

老いて授かった娘ということもあり、一茶はさとを大変可愛がっていました。それだけにショックは大きかったようです。

一茶は、さとの死を受けて、次の句を詠みました。

露の世は露の世ながらさりながら

老が身の値ぶみをさるるけさの春

死に下手とそしらば誹(そし)れ夕炬燵(ゆうごたつ)

ことしから丸儲(まるもうけ)ぞよ娑婆(しゃば)遊び

ともかくもあなた任せの年の暮れ

2/9サンスポ:大橋未歩、人生の目標は「健康だけ」 34歳で脳梗塞を発症し価値観変わる

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.03.22 22:13:48

[宗教] カテゴリの最新記事

-

2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01

-

2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがた… 2024.05.01

-

2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.