全181件 (181件中 1-50件目)

-

ブログは再開ですがマラソンは続行しております

桜の開花に誘われて熊谷マラソンに続いて行田のマラソン大会にも参加してきました。翔で埼玉にあやかり命名された行田タワーが発着です・・・。毎回なので参加することに執着しております、今年は増田あけみさんと並走でした・・・。<a href="https://blogmura.com/ranking/in?p_cid=10116333" target="_blank"><img src="https://b.blogmura.com/logo-blogmura-square.svg" width="40" height="40" border="0" alt="ブログランキング・にほんブログ村へ" /></a>

2025.04.13

コメント(0)

-

ビービーツリー・ユリノキの育て方

ビービーツリーの育て方1、 種蒔き時期は3~5月。2、 容器は10㎝超位のポット又は発泡スチロール箱。(発芽率は良い)3、 播種用土をポットいっぱいの高さ10㎝位に入れ(ポット上げを省く為)6粒を蒔き1㎝の土をかぶせる。4、 土の上に置き秋まで毎日散水をおこなう。ポットの場合写真はパレットの上ですが土の上が乾燥しなくてよいです。<<今年は20度以上の日続き遅霜もなくなった4月20日に実施しました。。。発泡スチロール箱使用種蒔き1ケ月後、葉がはっきりしてきました。5、 夏には半分に間抜く。(間抜いた物も使用できます)6、 秋に落葉したら20㎝おきに本植え(ポットの底を十字に切めを入れそのままでも良い)又は仮植えで木の半分、20㎝以下の物はほとんどが埋まるようにして雨がなければ2回ほど散水し冬越しさせる。7、 翌年様子見して間抜きしても良いし4年後開花してから雄雌を確認して摘心(5m以下)しても良い。ユリノキの育て方1、 種蒔き時期は3~5月。<<今年は遅霜もなくなった4月18日に実施しました。。。<<今年は皆さんにあげて無くなったので2月11日に採種したもので、発芽するか?。。。2、 発泡スチロール箱。(発芽率は低い)3、播種前に1~2日お風呂につける。4、散水が自由の場所なら地下蒔きでも良い。(翌年の発芽もありますからね)播種用土をいっぱいの高さ10㎝位に入れ(ポット上げで根をいためないため)種を蒔き1㎝の土をかぶせる。4、散水が自由の場所なら地下蒔きでも良い。(翌年の発芽もありますからね)ユリノキは水を好むので発泡スチロール箱半分位のところに水抜き穴を開けてたっぷり散水してください。今年もおかげさまで0.5%の確率で発芽いたしました。後は根をいためないよう早めに大きなポットに移してください。5、 夏には半分に間抜く。(間抜いた物も使用できます)6、 秋に落葉したら20㎝おきに本植え(ポットの底を十字に切めを入れそのままでも良い)又は仮植えで木の半分、20㎝以下の物はほとんどが埋まるようにして雨がなければ2回ほど散水し冬越しさせる。7、 翌年様子見して間抜きしても良い。後日今年の写真投稿を追加していきます。

2022.01.17

コメント(0)

-

今年は採蜜不可

異常気象の長雨で貯蜜減少が激しすぎます。今年のフローハイプは分蜂が終え落ち着いた7月に越冬群れに1段カットして乗せたのですが・・・。8月盆過ぎに7割がた貯蜜されてきました。しかし9月には、すっからかんです。これでは採蜜どころか越冬蜜が心配になってきました・・・。

2021.09.22

コメント(0)

-

保護捕獲?

保護捕獲でも・・・、パニックで電話もあるがこんなのもあります。yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/86fd8aa4d8e0401d3b762007f2a289df0a876202

2020.08.23

コメント(0)

-

過去最大の分蜂群・分蜂のまとめ2019

写真の群れは洋蜂10枚箱におさまりませんでした。 今年は異常気象で暑い日寒い日が日替わりでなく長期の繰り返しとなったが例年どうりで分蜂は4月13日から始まった。A群第1は群れにまとまりが無いので元巣を見ると飛べない女王が巣箱から遠うざかるように歩いていった。>事故<A群第2は15日無事確保。B群第1は17日A群裏の80%集結の葡萄棚に集結したがA群れ第3と結合し5升くらいの大玉になった、しかしまとまりがないのでほっておくと真下の金陵辺網で死んでいた、さらにほっておくと1時間半ほどで姿をけした。>事故< B群第2は19日無事確保。20日自然からの群れが金陵辺に集結しかし重箱には入らない。A群第4は21日無事確保。B群第3は22日無事確保。B群第4は25日無事確保。その後1升ほどの群れが3群れほどできたがみな無王であった。>事故<順調なC群だが連休に待機していたのに分蜂しなかった。1か月後、自然からの群れが無王で消滅。全く順調元気であったA群第4が突然暑さ(30度超)なのか20cm位の造巣で育児を残したまま姿をくらました。今はC群の元巣が梅雨期の日本蜜蜂盗蜜にあい全く元気が無く逃牌。A群第2は西洋の盗蜜にあい全く元気が無い。今年はツバメも多かったが女王の事故が目立つ分蜂であった。

2019.11.20

コメント(0)

-

枠箱の点検

箱は東南向きの入居2ケ月半後の点検画像です。1枠目2枠目3枠目4枠目5枠目6枠目3枠目のアップにほんブログ村↑↑↑ブログランキングに参加しています応援よろしくお願いします

2019.02.23

コメント(0)

-

里の紅葉

わざわざ山に行かなくても里でここんな紅葉が見られました。

2016.12.13

コメント(0)

-

椿油のミツロウクリームの作り方

九州・梅姫本舗の西岡さんのレシピ紹介です。材料生しぼりの椿油 150mlミツロウ(良く濾して精製されたもの)25g芳香精油(エッセンシャルオイル)数滴①ミツロウを小さくして鍋に入れる。(鍋はガラスかホーロー)②大きなお鍋にお湯を沸かして①を湯煎します。③ミツロウがきれいに溶けたら湯から降ろします。④③に生しぼりの椿油を少しづつ入れガラス棒などでまぜます。⑤ガラスビンを煮沸し良く乾かしものに④を入れます。⑥芳香精油(エッセンシャルオイル)を数滴入れます(全体量の0.2~0.3%)⑦よくまぜてかたまったら蓋をします。(良く冷めてから)プラスαでほわほわクリーム耳かき5杯くらいのホウ酸を入れ蒸留水75mlを入れる。(温泉水ならもっとよいです)西岡さん実演ありがとうございました。

2016.11.01

コメント(0)

-

手作り化粧品(はちみつ、蜜ろう利用)

蜜ろうを利用した みきかさんのレシピ 手作り化粧品(はちみつ、蜜ろう利用) みきか流 *美肌水 材 料 原 液 5cc (原液の作り方を参照) 精製水 50cc はちみつ 5cc 精 油 10滴 *材料をスプレー式化粧容器に入れ良く振って完成。冷蔵庫保管 原液の作り方 原液材料 尿 素 50g 水道水 200cc グリセリン 5cc 作り方 1.尿素を水道水にいれ、溶かす。 2.1にグリセリンを入れて完成。冷蔵庫保管 *美容クリーム(練り香水) 材 料 蜜 ろ う 20g ホホバオイル100cc 精 油 適 宜 作 り 方 蜜ろうとホホバオイルを耐熱容器に入れ、湯せんで溶かす。 瓶に入れ、精油を好みで入れて混ぜる。 *冬場の足のかかと等の荒れにも効果あり。夏は冷蔵庫保管。

2016.10.26

コメント(0)

-

ハスの下で咲く花

今日はハスの下でコントラストに咲いています・・・。紫のホテイソウです。どちらも3日ほどしか咲きませんが毎年視られるのが卑しいです・・・。

2016.07.26

コメント(0)

-

今年も癒される花が咲く

今年も癒される花が咲く。古代ハスです・・・。蜂飼いにとって最好のプレゼント。

2016.07.24

コメント(0)

-

開放自然巣捕獲

開放自然巣の簡単捕獲法 1、巣の周りに障害物が有るかチェックする。 2、障害物を撤去する。 3、巣の縦・横・高さの寸法をチェックする。 4、巣をコの字の発泡スチロールでサンドイッチにしてテープで止めます。 5、その後串で巣板を貫通の串刺しにします。 6、発泡スチロールは上下が開口でこのようにおさまります。 6、巣板上部を切り離し近くで網袋を置いた台の上に置き底に隙間を開け帰り蜂を待ちます。暗くなったら網袋で覆うって移動可能です。 にほんブログ村↑↑↑ブログランキングに参加しています応援よろしくお願いします

2016.06.14

コメント(0)

-

見たこと有りますか・・・?

コンニャク栽培を20年あまり続けているが受粉して結実するのは初めてである。5年ものの種いも。今まで大きいものから消費していたので年に2・3本の花であったが今年は拾数本有り回りに蜜蜂を置いてあったからの出来事であるのかな・・・。来年はこの種も播いてみようかな。

2015.06.18

コメント(0)

-

蜂蜜より人気が高い・・・

今年も冬期前から蜜蝋クリームを作ってみましたが・・・昨年からオリーブオイルよりグレープシードオイルに変えておりますが製作の催促が度々おきる。女性の使用者が多いが職場での口コミで広がっているようだ。お話によると人気の一番はベトベト感が少なくさっぱりしているでした・・・。こうなると作成の研究に努力する気合いがわいてくる。皆さんまっててね・・・。

2015.01.30

コメント(0)

-

蜜蜂越冬中の貯蜜消費量を推定する

Re: 冬囲い - die_Biene_東松山 より 2013年12月10日 巣箱の板厚について 巣箱の板厚は薄すぎると剛性が低くなり組み立てが難しくなります。厚いほうが断熱効果はあるのですが、重くなります。また材料費も高くなります。 断熱効果については、単位温度差と単位面積あたりの熱貫流量 U の式が参考になります。U=1/(Ro+Rw+Ri) [W/(平米・°K)]ここでRo=0.04 [平米・°K/W] : 外部壁面の熱伝達抵抗Ri=0.11 [平米・°K/W] : 内部壁面の熱伝達抵抗Rw=t/α : 壁の熱伝導抵抗t [m] : 板厚α [W/(平米 °K)] : 熱伝導率 杉などの巣箱材料の熱伝導率は α=0.12 [W/(平米・°K)] 板厚 10mm=0.01m を代入すると R=0.233 [平米・°K/W] 従って U=4.29 [W/(平米・°K)] 板厚 20mm=0.02m を代入すると R=0.32 [平米・°K/W] 従って U=3.13 [W/(平米・°K)] 板厚 50mm=0.05m を代入すると R=0.57 [平米・°K/W] 従って U=1.75 [W/(平米・°K)] このように巣箱の板厚が厚くなると熱貫流量が小さくなる(すなわち断熱効果がある)のですが、実際には発泡ポリスチレンのように軽くて熱伝導率の低い材料で覆うと安価かつ軽量な冬囲いをすることができます。ちなみに発泡ポリスチレンの熱伝導率は杉の約1/3ですから、20mmの板厚の巣箱を10mmの発泡ポリスチレンで覆うと50mmの板厚の巣箱と同等の断熱効果となります。 越冬中の貯蜜消費量を推定する - die_Biene_東松山より 2013年12月23日 蜂球の温度の情報ありがとうございました。おかげで巣箱内の空気温度と蜂球内の発熱量を計算することができました。 巣箱の中で越冬中の蜂球の直径を200mm、表面温度を35℃、巣箱内の空気温度をt℃、 外気温を5℃とする。 蜂球から巣箱内の空気への熱伝達量は Qs = 0.126×(35-t)/(0.11+0.09) [W] ・・・(1)ここで 蜂球の表面積 0.126 [平米] 蜂球の表面温度 35 [℃]、巣箱内の空気温度 t [℃] 蜂球の表面熱伝達抵抗 0.11 [平米・℃/W] 巣箱内の空気の熱伝達抵抗 0.09 [平米・℃/W]板厚20mm、表面積0.8平米の巣箱から外気への熱伝達量は Qw = 0.80×(t-5)/(0.11+0.17+0.04 )[W] ・・・(2)ここで 巣箱の表面積 0.80 [平米] 巣箱内の空気温度 t [℃]、外気の温度 5 [℃]、 巣箱内面の表面熱伝達抵抗 0.11 [平米・℃/W] 巣箱の板の熱伝導抵抗 0.17 [平米・℃/W] 巣箱外面の熱伝達抵抗 0.04 [平米・℃/W]定常状態ではQsとQwは等しいので(1)と(2)を t について解くと t=11.0 [℃]となる。これを(1)と(2)に代入するとQs=Qw=15.0 [W]となる。 一日当たりの蜂球の発熱量は Q=15.0[W]×86,400[s/日]=1,296[kJ/日]=324[kcal/日]となる。 蜂蜜の発熱量は7.0[kcal/g]だから、1日当たりの蜂蜜の消費量は46.3[g/日]となる。 越冬期間を100日と仮定すれば越冬期間中の蜂蜜の消費量は4.63[kg]である。これはセイヨウミツバチの越冬に必要な貯蜜とされる貯蜜圏だけの巣枠2枚の蜜の量4.4[kg]と ほぼ一致する。 板厚50mmの巣箱について上記と同様に計算するとt=14.3[℃]、Qs=Qw=13.0[W]となる。 巣箱の板厚と熱伝達抵抗の関係については2013/12/03 の「冬囲い」を参照願います。また蜂球の大きさが異なる場合には(1)式で蜂球の表面積を変えればよい。外気の温度に ついては(2)式の外気温度を変えればよい。 にほんブログ村↑↑↑ブログランキングに参加しています応援よろしくお願いします

2015.01.19

コメント(0)

-

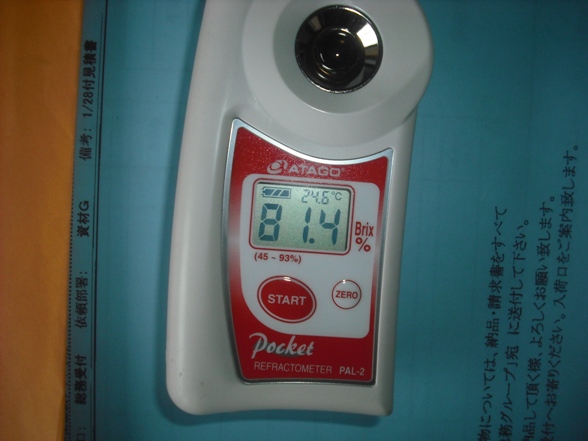

蜂蜜の糖度のチェック

昨年暮れに採蜜した蜂蜜の糖度のチェックをしてみました。垂れ蜜にした物、巣板の物すべて80度以上で安定しておりました。この状態なら保管状況も良いようなので巣板の物は春まで置いて垂れ蜜にすることにしました。最近蜂密よりハンドクリームのほうが評判が良く驚きの季節です・・・。蜜蝋が不足しそうで頭が痛いよ・・・。

2015.01.11

コメント(0)

-

マラソンの練習

今年も春先のマラソン3大会にエントリーした。最近の練習では3日に1回くらいにしないと疲れが残る。なぜだろう、以前は距離が少なかったが今は大会距離の半分以上をこなす練習に切り替えたからであろう。肩の痛みは6年になるがこの時期には特に悪化する、筋を痛めているので持病として一生かかえていかなければならないだろう。せめて制限時間で完走することを心がけるようにしよう。

2015.01.07

コメント(0)

-

朗報

新春の蜂友の挨拶のメールの中で・・・。。1昨年全群れがアカリンダニ感染してしまったN氏からです。 現在の飼育蜂は日本ミツバチのみで11群です。その中でアカリンダニ感染群が5~6月の検査で、感染率100%が1群、18%が1群、8~5%3群でしたが、なんと9月の検査ですべてが0%。メントール療法をしているとはいえ信じられない結果となっています。確認のため暮れに前田さんにお願いし感染率の高かった2群について再度検査中、結果はまだ出ていません。メントールがこんなに効いたのかと、驚いていているところです。この結果からアカリンダニへの対処方法が見えてくると良いですね。とりあえず近況報告です。日本蜜蜂愛好家にとってこんなこんな嬉しいことはない・・・。再度検査の結果がまちどうしい・・・。

2015.01.06

コメント(0)

-

再スタート

昨年は胃潰瘍の悪化で吐血し貧血で倒れ緊急入院して輸血騒ぎになってしまった。ようやく復調のきざしがめばえたのだが体力低下で熱中症にも侵されてしまった・・・。ここにきてようやく体を動かすが冬場は思うようにいかないのが現状だ・・・。せめてブログくらいは再スタートしたいと思う。無理をしないブログはどんな形になるのだろうか?。元旦に猟場の見回りをしながら初日の出を拝むことができた・・・。

2015.01.04

コメント(0)

-

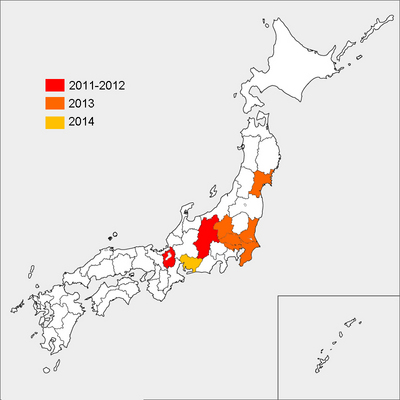

3月に研修セミナーを開催します

◇ NPO日本みつばち保存会メールマガジン ◇ §--------------------------------------------------------------§§---------------------------------- 2014年 新春号 ----- §§--------------------------------------------------------------§ ☆日本みつばちの飛ぶ環境をめざして☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ 謹賀新年 ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年は全国てきに穏やかな新年が迎えことと思ます。今年も昨年どうようご愛顧のほど宜しくお願いもうしあげます。今年の目標は決められましたか、群の越冬は万全ですか。正月早々からネオニコチ、輸入蜂蜜の薬物混入などの報道でさわぎですね。これからネオニコチ系農薬の使用が減少することに期待したいところです。昨年長野県の安曇野に行ってきましたが、松喰虫による松枯れ病で標高900mくらいまでが緑の無い山に変わりはてておりました。県は空中防除を中止し1本ずつ伐採することになりました。このような取り組みが全国てきに広がることに期待しております。日本蜜蜂愛好家らしい蜜蜂飼育を楽しみましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ 8ちゃんねる埼玉オフ会が開催されます ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *日 時:2014年3月15日(土) 12:00-16:30頃終了予定(昼食、休憩を含む) 昼食を含むからの開催は昼食時に紹介を行なう予定ですので理解してください。 *施 設:ホテルえすぽわーる伊佐沼 会議室 埼玉県川越市伊佐沼667-2 電話:049-224-3210 http://www.espoir-isanuma.jp/about/*アクセス方法:上記の施設サイトでご確認下さい。*オフ会概略 ・スタイル:シンポジウム形式 ・タイトル:“関東地方の日本蜜蜂をもっと殖やすために” ・内 容(予定): 1.講演 “アカリンダニについて” 独立行政法人 農業生物資源研究所昆虫科学研究領域昆虫相互作用研究ユニット 前田 太郎氏 2.パネルデスカッション (日本蜜蜂飼育の知識・技術を学ぶために) “キンリョウヘンの通年管理”“重箱製作の工夫”“飼育方法の工夫” “保護捕獲の技術”などをベテランの方に発表して頂き、参加者と質疑応答。 ・パネリスト:とよ埼玉、die_Biene 東松山市、ミナミ@栃木、風車@埼玉 さん 3..参加者交流セクション:シンポジウム終了後に実施*参加申込み方法:3月1日(土)までに事務局宛の(さいたま @指扇)下記メールアドレスに、ハンドルネーム、本名およびお住まいの市名)をご連絡下さい(名簿・名札作成に使用)。参加受付後に確認メールを返送致します。 なお、“昼食なし”の参加は会の進行上不可、また“事前連絡なし”の当日参加も不可です。 saitama_bee_off-2014spring●yahoo.co.jp (●:アットマーク) *参加費用:¥2,500-(施設使用料、昼食代ほか) *宿泊希望者 ハイシーズンのため会場のホテルは、3月15日(土)空室がありません。宿泊希望される方は川越市内のホテル(車で10分程度)を各自で手配して下さい。 なお、お勧めのホテルは下記の通りです(川越市内:温泉つき、小江戸川越観光に便利)、各旅行会社のサイトからも予約可能です。 川越湯遊ランドホテル三光 http://kawagoe-yuyu.com/staying 事務局:さいたま市@指扇 宿泊希望者で4人とかの相部屋希望者は風車に連絡ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★調査協力のお願いのおしらせ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━HPにも掲載しておりますスムシと寄生蜂の採集です。各県代表の方にメールをさしあげお願いいたしておりますが採集は今年の8月までの予定だそうですので宜しくお願いいたします。 会員のいない県で知り合い仲間がおられる方は紹介を宜しくお願いいたします。 アカリンダニの調査なども行っています。疑わしき群を発見されたら検査をしていただけますので問い合わせしてみてください。今、関東区域が集中的に確認されております、私のところでも昨年より発見が確認されておりこれからが心配です。今年はこの話題を大きくとりあげていきたいと思っております。 アカリンダニ確認地域です 参考までに当研究所と個人のホームページのリンクを紹介させていただきます。*********************************************農業生物資源研究所ホームページ http://www.nias.affrc.go.jp/ 前田個人の養蜂ホームページ http://beekeeper.seesaa.net/ ********************************************* 前田太郎 〒305-0851 茨城県つくば市大わし1-2 農業生物資源研究所 昆虫相互作用研究ユニットTel&Fax 029-838-6289 *********************************************━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★滝 久智さんが講演★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━一昨年まで皆様に自然巣紹介について協力いただいておりました森林総合研究所 森林昆虫研究領域の滝 久智さんが1月12日東京で成果の発表講演が行なわれました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ 養蜂振興法の改正から1年 ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━新法になって1年が経過いたしました。改正後皆さんの県・市町村によっては変化がありましたか、変わらない地域のほうが多いようですね。でも一部では名簿だけがひとり歩きして協会から会員の勧誘の書類が届いた話がありました。 国では農薬のお知らせなど通知が良く出来る用ようにと言っていたが運用機関が行なわないのでは意味が無い。自己防衛は実行部隊の農協に強く依頼するしかない。 アカリンダニがあちこちで発見されておりますが届出病になっておりますが届出たところで対処の指導が出来ずに自己処理する依頼連絡くらいが現状のようです。 蜜蜂飼育の届出は毎年1月31日までです、対象者はトラブルが起きないうちに届出を済ませてください。不明の点はもよりの家畜保健所にお尋ねください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ 飼育箱の支持 ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん冬囲いなどをして支持がとれてはいませんか。最近は日本でも大きな竜巻がおこったりしております、昨年熊谷市では屋根・車までが空に舞いあがりました。これから春先突風、春一番が待っております、大事な蜂群を路頭に迷わせないよう再度確認いたしましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★捕獲箱作製の時期★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★皆さん蜂群が越冬時期になり観察も一段落しておると思ます。この寒い中ですが分蜂時期に箱が足りなくならないよう早目に用意しましょう。 ★材料杉板が安価で軽いのでお勧めです。(他の材質でもだめではないのであしからず)。 ★加工箱の内容積が20L位が良いようです。 ★乾燥製作を早期に行い風雨にさらしておくことをお勧めいたします。蜜蝋は設置前に塗布するようにいたしましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★保護移動の活動について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━保護移動依頼は昨年同様今年も皆さんの協力をお願いします。 皆さんは趣味で飼育をしておりますが廻りには蜂と聞いただけで怖がる方もおられます、飼育群が分蜂、逃去などして近所の天井・床下などで発見されることもございます。このような事は人的とも言われてもしかたありません。 個々が捕獲技術をマスターして対処出来ることを希望しております。オフ会などを通してお願いしていきたいと思っております。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★会員紹介については引き続き宜しくお願いします★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NPO日本みつばち保存会ホームページhttp://mitubatihogo2010.web.fc2.com/NPO日本みつばち保存会BBShttp://mitubatihogo2010.bbs.fc2.com/ NPO日本みつばち保存会

2014.01.25

コメント(2)

-

蜜蜂アカリンダニ治療中

12月にアカリンダニが確認された群の蟻酸によるアカリンダニ治療中である。 蟻酸はなかなか見つからなかったが使用濃度が低いと言うことで短期の購入ができ暮れには物が到着した。22日の14時にアカリンダニ群の1回目の蟻酸による治療を開始いたしました。蟻酸は感染群と言うことで65%溶液を15CCキッチンペーパーにしたして2枚を挿入してみました。今時期揮発性が悪いと言うことで今回は週末のサイクルで施行いたしました。冬季以外は4・5日サイクルが良いようです、濃度も予防でしたら少し低い方がよさそうです。西洋でも60%を越しますと産卵停止や死蜂が出ているようです。枠出しの点検は行いませんでしたので中の様子はわかりませんが枠上には数匹が登って来ただけなので作業はいたってスムーズでした。風も少し有り外勤蜂もほとんど出ないような状態でしたが挿入後飛び出すものはおりませんでした。正月をはさんで2回目、3回目と蟻酸の投与を繰り返し施行しておりますがさすがこの寒さでは枠内の様子を見る気になれないのが現状です。2回目の挿入時には変化としては解毒作用でも症したのかのようにノゼマのような糞が箱周りに目立ったことです。2回目以降の外勤蜂はまったく見られない・・・。早い時点の状況も観察したいので長い寒波が早く遠うのいてほしいばかりです。

2014.01.17

コメント(0)

-

日本蜜蜂アカリンダニ症の感染記録

2013年3月3日徘徊する蜂を数匹発見する(A群発生箱)。後日暖かな日には数拾匹の徘徊蜂が箱前で見られるようになる。固体を見てもダニの姿は見えず奇形で片方の下羽ねが直角に横に出たままである。3月末には出入りする数が極端に減少する。このころには8mほど離れた盗蜜蜂(B群感染箱)が出入りするようになった。盗蜜蜂は出入り口あたりでスクランブルをしていて真っ直ぐ着地台に付かないのですぐにわかる。残蜜が多くあったので箱はそのままにして盗蜜自由にしておいた。4月末には出入りする盗蜜蜂数も少なくなったのでA群発生箱を撤去する。B群からは2群が5月に分蜂したがいずれも6月末に巣落ちで逃避してしまった。次女となったB群は夏場も元気であったが巣板8枚でそんなに大群とならないがまあまあであった。11月24日、足元を歩く1匹の蜂を発見!、これは奇形が見られないがアカリンダニ症の感染が脳裏を走る・・・。すぐにB群箱を見ると箱前を徘徊する蜂を数匹発見する。A群とまったく同じ奇形が混じっている。11月28日これはアカリンダニ症の感染だと断定して固体検査を依頼する。11月29日アカリンダニ症の感染群だと決定する。12月5日対策としてメントールも使用してみたいがこの時期の気化がわるいのでとりあえずアビパールを3枚挿入しておく。12月10日仲間より蟻酸の気化がわるいのでとの情報であったが真冬でも設置が可能との情報をいただく、そしてすぐに蟻酸の段取りをする。12月18日蟻酸が到着、6月にアカリンダニ症の疑い群に蟻酸治療をして見ていただいていた仲間より報告があり65%溶液を1箱に15ccを上部で気化させ4日サイクルで5回行なったところ夏場は全く徘徊蜂は見なかったとの情報であった。しかし12月に入ってまた少し徘徊蜂は見られるとの情報もあった。これからアカリンダニ症の治療をしていくのだが、巣落ちで逃避してしまった群が近くで永住しているとするとこれも怖いものがある・・・。

2013.12.18

コメント(0)

-

GM2展開図

GM2展開図図面を下記に移動しました。http://mitubatihogo2010.web.fc2.com/GM-2.html

2013.09.26

コメント(2)

-

新型捕獲器GM2号

写真を下記に移動いたしました。http://mitubatihogo2010.web.fc2.com/GM-2.html新型捕獲器GM2号の使用風景です。GM2号の改良点は現場使用を繰り返した結果GM1号では送風圧力が強く送風距離が長い為円錐ノズルの長さを20mmに短縮して送風管をVU50に拡大して長さも200mmにいたしました。これにより送風距離が800mmで無風状態となり捕獲箱は無風箱となりました。捕獲BOXは洋箱・重箱が置けるようになっております。↑↑↑ブログランキングに参加しています応援よろしくお願いします

2013.09.18

コメント(2)

-

蜜蜂新型捕獲器完成

蜜蜂新型捕獲器が完成いたしました、名付けて捕獲器GM1号。今までの捕獲器は掃除機などの吸引を使用して箱内に吸引していたが慣れないと時間がかかったり吸引が強すぎたりで蜜蜂を死亡させてしまうことが多かった。新型捕獲器はイジェクターノズル形式を使用しておりノズルまでが吸引で以降は加圧の風で網袋に収容出来るようになりました。網袋の先に飼育箱をセットすれば蜜蜂は自然と箱内に入っていきます・・・。分蜂がツゲの垣根の藪などに入ったときなどには実力を発揮いたします。基本はこんな形です、推奨吸引力の65mmAgに製作いたします・・・。ノズルは大径54mmから小径を44mmの円錐筒状で長さを80mmとします。ノズルをY型継手の先に取り付けます。ノズルの内側に吸引パイプをセットします。吸引テスト前状況です。吸引テスト状況です、結果は倍以上の吸引です・・・。推奨吸引圧は吸引パイプに穴を開けながら調整します。推奨吸引力の倍の結果となったのでノズルの長さを40mmにして送風パイプをT型にしてコンパクトに収めてみました、これでも120mmAgあります。吸引圧は吐き出しパイプを200mmまでの長さを縮めることでも調整できます。今回は100V電源使用モデルの紹介です。

2013.08.05

コメント(2)

-

蜜蜂の巣落ちについて

巣落ちについては6月末から7月にかけてがもっとも多い。分蜂群の新巣板が柔らかく急の温度上昇でおこる。大きな群ほど加重が多く被害も大きい。予防について日陰にすることと通風を良くすること。経験された方は巣落ち防止棒をだんだん厳重にしていく × → + → 〓 → 井桁にしていく。待ち箱の上段にも慎重をきす方もおられます。箱については継箱は大変であるが30以上から20cm位に縮小する方もおられます。蓋又は上段箱に通気口を用意しておく。対策についてもし巣落ちしてしまったら、1枚巣板がずれ落ち巣落ち防止棒にひっかかている状態ならそのままにして蜂にまかせましょう。巣落ちは1枚の巣落の衝撃で数枚の巣落がほとんどですので、早急に巣板を分離して蜜まみれから開放することです。難をのがれた巣板はできるかぎり上部の防止棒にぶるさげてあげましょう。巣板が重なり蜜まみれで時間がたったものは幼虫を諦め巣板・蜜の撤去清掃を行なうことですね。時間がたつとすぐに他群の盗蜜・スズメバチの攻撃にあってしまいます。そして営巣を諦め逃避することも加速されます。この様な逃避群の3割位は元箱に戻ることがあります。箱については上段箱の継目にコマを入れて通気をとることですね。

2013.07.11

コメント(0)

-

天井内の蜜蜂捕獲法3

1回の訪問ですが蜂が逃げ込む所が無い場合で時間を短く済ませる方法ですが蜂にはリスクがくわわります。蜂を掃除機などで吸引しながら巣板を端から切り取ていきます。この時の注意点は下部が育児圏で上部が蜜層になっておりますから育児圏を先に切り取り巣板を蜜で汚さないことです。トレーなどに1枚ずつ並べて縦置きする場合は蜜層を下向きに置きます。続けて全ての巣板を切り取りていきます。連続の吸引は蜂に負担がかかりますので吸引BOXを取り替えながら行なうこと。吸引の使用で一般家庭掃除機では吸引が強すぎますので注意してください。初めての方のほとんどが蜂を佃煮状態にしておりますから蜂を優しく扱ってくださいね・・・。切り取りが終了したら外勤蜂が戻ってくるので元巣の所に油脂系のスプレイをして碑癖させます。次ぎに切り取った巣板を単枠に取り付けます。単枠を平に置き巣板を針金の上に乗せて針金に食い込むように軽く押しつけます。固定押さえとして針金、紐で枠に巻きつけます、輪ゴムで止めるのが簡単ですね。単枠が無い方は竹べら・採箸等で巣板上部を挟み両端しを輪ゴムで止める。その作業をしている間に外勤の戻る蜂が元巣の所に戻ってきてどれかの吸引BOXに寄り付いてきます。時間が有ったら寄り付いてきた吸引BOXに女王がいる可能性が強いですからこの吸引BOXの上に単板箱を上に重ねて上に這い上がらせます。そして外勤の戻る蜂があるので入り口を開けて中に入ってもらいこの状態であれば夕方に終了するのがベターである。時間が無かったら自宅に戻り夕方単板箱を上に重ねて上に這い上がらさせる作業をしてください。

2013.07.01

コメント(0)

-

天井内の蜜蜂捕獲法2

1回の訪問でポピュラーな方法です。蜂をブロワーなどで追いやり巣板を端から切り取ていきます。この時の注意点は下部が育児圏で上部が蜜層になっておりますから育児圏を先に切り取り巣板を蜜で汚さないことです。トレーなどに1枚ずつ並べて縦置きする場合は蜜層を下向きに置きます。続けて全ての巣板を切り取りていきます。中に一握りほどの巣板を残しておきます。次ぎに切り取った巣板を単枠に取り付けます。単枠を平に置き巣板を針金の上に乗せて針金に食い込むように軽く押しつけます。固定押さえとして針金、紐で枠に巻きつけます、輪ゴムで止めるのが簡単ですね。単枠が無い方は竹べら・採箸等で巣板上部を挟み両端しを輪ゴムで止める。その作業をしている間に避難していた蜂が元巣板の所に戻って固まってきます。避難していた蜂が元巣の所に固まった場合はそこに女王がいる可能性が強いです。避難していた蜂がばらばらでひとつの固まりにならない場合にはまだ女王が避難している可能性が強いです。元巣の所に固まった場合は一度にできるだけ多くの蜂を容器・網にて収容することがコツです。この場合は枠箱の上から落とし込み麻布を被せると中に入っていきます。残りの蜂が箱に寄るか少し時間をおきます。残りの蜂が箱に寄るようであれば入り口を開けて中に入ってもらう。外勤の戻る蜂があるのでこの状態であれば夕方に終了するのがベターである。まとまらない群の場合に最後の手段として掃除機吸引で蜂を集めます。蜂を集めた箱は自宅に戻り単板箱を上に重ねて上に這い上がらせます。

2013.06.29

コメント(0)

-

天井内の蜜蜂捕獲法1

捕獲現場が近く数回の訪問が可能な場合で蜂にリスクの少ない方法です。発砲スチロールでコの字の大きなものを2個用意して巣板サンドイッチにして串さしにして1週間おくと巣板と串が安定する。育児圏を中心に覆い入らない巣板は撤去する。大きな発砲スチロール箱が天井裏から出せるか注意してください。発砲スチロール下部にのちの出入り口用の切り込みをしておくこと。1週間後発砲スチロール箱などで架台を作り巣板の上部を切り離す。上部を軽い板で蓋をする、底板は網のものを使用し位置をずらす。残りの単板を全て撤去する。避難していた蜂が捕獲発砲蜂箱にまとわり付けば女王は箱内にいることになります。避難していた蜂が元巣の所に固まった場合はそこに女王がいる可能性が強いです。避難していた蜂がばらばらでひとつの固まりにならない場合にはまだ女王が避難している可能性が強いです。元巣の所に固まった場合は一度にできるだけ多くの蜂を容器・網にて収容することがコツです。この場合は枠箱の上から落とし込み麻布を被せると中に入っていきます。残りの蜂が箱に寄るか少し時間をおきます。残りの蜂が箱に寄るようであれば入り口を開けて中に入ってもらう。外勤の戻る蜂があるのでこの状態であれば夕方に終了するのがベターである。まとまらない群の場合に最後の手段として掃除機吸引で蜂を集めます。蜂を集めた箱は自宅に戻り単板箱を上に重ねて上に這い上がらせます。

2013.06.26

コメント(0)

-

蜜蜂の駆除・保護捕獲移動の検討点

駆除・保護捕獲移動の必要性について(蜜蜂には迷惑で被害もでる)殺虫剤で処理されてしまうのであれば助けてあげたい。依頼が有った場会い。依頼者が安堵感を得る。近隣への配慮から依頼することがある。スズメバチの往来を心配する事が多い。実行可能かの判断も必要である。出口閉鎖で検討する場会い長期間管理できるか。住居など損壊のリスクを算定する。依頼が無く発見で紹介した場会い。当事者・関係者に安堵感を与える。成功して普通に見られる。失敗したら多種のリスクを背負う。蜜蜂は捕獲の成功と失敗で存続の有無が明暗の結果となる、移動はその後処理となる。捕獲方法について(栄巣場所により多種方法を混合する)1、開放巣巣まるごと串さしにして切り離し箱に移動する。最初に単板のみ撤去(一握り位い残す)、後に蜂のみ容器・網にて収容。掃除機吸引も使用可能であるが蜂にのリスクも多いので最後の手段としたい。育児圏単板を箱にセットして出きるだけ早くに蜂を挿入する。残蜂が多数いる場合出入り口の開放をして収容する。(夕方がより良い)2、床下巣開放巣と同じである。単板の撤去後、蜂が塊になるまで待って収容するが、壁など逃げ込む場所が近くに有るか見極めが大事である。3、天井内巣開放巣と同じである。単板の撤去後、蜂が塊になるまで待って収容するが、野地板の隙間など逃げ込む場所が有るか見極めが大事である。4、壁内巣壁を開口すれば開放巣と同じである。単板の撤去後、蜂が塊になるまで待って収容するが、回りに逃げ込む場所が有るか見極めが大事である。お墓のカロウトカロウトの蓋を開ければ開放巣と同じである。樹木の洞巣(大又は2穴)巣が見えないものは最大の難度である。嫌がらせをして追い出す。出入り口の封鎖を繰り返す。(建物でも採用可能・2~15日で逃避している)振動は入居間近の群れに利くくらい。酢・どくだみ・もちぐさ液は15分くらい近寄らないていどである。スズメバチ毒素は新鮮でないと不能で姿見の警戒である。避癖剤の散布・注入。樹木の洞巣(小さな1穴)樹木の洞巣(大又は2穴)と同じであるが。ノズル挿入可能か。ノズル挿入しても出入りが可能か。捕獲の場合事前のイメージトレーニングを充分行なってください、詳細が必要の方は問い合わせください。

2013.06.10

コメント(1)

-

蜜蜂保護捕獲(練馬)

4月13日練馬区大泉に蜜蜂保護捕獲にいってきました。この写真だけを頼りに捕獲+大工道具を調えての出発です。2、現場到着で施主の見守るなか1F屋根に上りました。3、クーラー上の戸袋風の囲いの中に栄巣のようです、壁と囲いの隙間から出入りしております。4、いよいよ作業開始で囲い板の取り外しです。5、下の方の板の一部を開口します。6、開口穴より巣板の位置を確認いたします。7、巣板が小さく上の方に有るので一気に囲い板を取り外します。8、巣板の御開帳です・・・。9、昨年秋からの栄巣と言う事で逃避群か8枚巣板の真っ白い新巣状態です。10、開口と同時に蜂群は左右に避難して数も少ないので巣板間には少ないようです。11、奥側左避難群。12、出入り口側右避難群。13、これで捕獲の準備完了です。14、いよいよ巣板の回収です、ブロワーで巣板間の蜂を払いながらです、今回は貯蜜層が少ないので分離せず1枚ごとの撤去です。15、1枚目は育児圏が無い巣蜜だったので施主さんにプレゼントです・・・。16、蜜をあまり垂らさないように。17、素早く。18、次々と撤去です。19、育児圏の多い巣板になりました・・・。20、半分になったのでストップです。21、ここで育児圏巣板を単枠に固定します。22、巣板を枠針金の上に載せます。23、針金に食い込むように少し押し付けます。24、押さえ金具をセットします・・・。25、巣板取り付け完了です。26、同様作業の繰り返しです。27、短時間で済ますため応援者に継続していただき、巣板の撤去と平行作業とします。28、最後の巣枠セット完了です・・・。29、蜂の塊だけが残っています・・・。30、ちりとりと刷毛で箱に落としこみます・・・。31、戻り蜂が少しずつ戻って来ております、施主の希望が出来るかぎりの保護と言うことでこのまま待ちます・・・。32、半日待ってほぼ回収出来たのでPM4時完了といたします。

2013.04.15

コメント(5)

-

春もすぐそこ・・・

梅がほころびはじめました。蜂飼最大のイベント分蜂が始まる・・・。この陽気が続けば4月12・13日には分蜂間違えなしだ・・・。飼育箱は、ほぼ整ったが捕獲箱の整備はこれからだ。時々西洋が入居するが印しをしてないので選別出来なくなってしまった。 今年はPCにデーター保存しないとだな・・・。

2013.02.15

コメント(0)

-

今年の分蜂早まる予測

蜜蜂花粉を運んでおりますか・・・。桜の開花が例年より早まりそうですね・・・。従って分蜂も早くなるでしょう。昨日までの点検で自群は1月に大半が産卵を開始し昨日では全群が開始しております。蜜枯れが無ければ4月半ば前の分蜂予測となりました。皆さんもそれなりに準備してくださいね・・・。皆さんの飼育場所はどんなところですか。自然巣より日当たりがあるでしょうね。自然巣では日当たりの良い大木の洞の群が一番早く神社などの針葉樹のある社の床下などの群はそれなりに遅くなります。そのような事から自群の分蜂が終わってから自然巣群を待つと言う方もおりますね。南の暖かな地方では3月初めから分蜂開始です、今、待箱設置作業の最中のようですよ・・・。関西、関東、東北と半月位の遅れで開始されますから遅れをとらないよう準備してくださいね。桜の開花と分蜂時期が同じだと思っていてくださいね・・・。

2013.02.04

コメント(0)

-

蜜蜂の糞害注意報

2日の天気は曇りのようで冷え込みが少なく日中の気温が急上昇で16~18度位になりそうです。蜜蜂も越冬体勢の中、脱糞をしに箱から出るでしょう。自宅、住宅地で飼育の方は洗濯物に注意しましょう。飼育の方は糞を見てください、柔らかいか、硬そうかです、柔らかそうでしたらこれから産卵開始で硬そうでしたら産卵を開始していると推測してください。産卵開始すると蜜の消費が加速されます。今年は春が早いと思いますが、昨年のように底冷えの春があったら蜜枯れには注意しましょう。↑↑↑ブログランキングに参加しています応援よろしくお願いします

2013.01.31

コメント(0)

-

久々にエコ給湯器

電気温水器の故障で久々にエコ給湯器に取替えを行なった。リモコンの進歩で昨日の使用湯量までデジタルで表示される。便利になっているが機械音痴には使いこなせるかな・・・。タッチパネルでは年寄りにはワンタッチなら良いが2秒タッチとか逆に大変そうだ・・・。使用者にここまで必要か?、点検者に優先があるように思える・・・。

2013.01.25

コメント(0)

-

メールマガジン新春号

◇ NPO日本みつばち保存会メールマガジン ◇ §--------------------------------------------------------------§§---------------------------------- 2013年 新春号 ----- §§--------------------------------------------------------------§ ☆日本みつばちの飛ぶ環境をめざして☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん あけましておめでとうございます。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新春は穏やかな始まりとなりましたが蜜蜂の動きはいかがでしょうか、暖かな日中は蜂の姿を見られる地域も多いことでしょうね。日本蜜蜂愛好家らしい蜜蜂飼育を楽しみましょう。昨年は分蜂数が減少の年でしたが、今年こそは沢山の日本蜜蜂が乱舞し愛好家の飼育箱に居住してほしいものです。蜂の越冬中は捕獲箱の製作でもして春を待ちましょう、購入ではなく製作も楽しいですよ。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★養蜂振興法の改正について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━新法は今年1月1日より施行されました。昨年は養蜂振興法の改正について一騒ぎありましたが平成25年1月1日から施行されましたのでここにまとめます。改正の目的は蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るためと言う事です。改正の結果として皆さんに影響するのは蜜蜂飼育の届出義務対象者が増え、そして罰金及び過料の引き上げです。しかし今迄の内容と大きく変わっておらず明確化された程度ですから県単位別に違いはありますが趣味で行なっている範囲ではほとんど今迄と変わり無いと思います。 法では蜜蜂の扱いで日本蜜蜂と西洋蜜蜂とが区別されておりませんから今迄どうり日本蜜蜂もこの法に含まれます。 届出義務対象者は業として飼育をされている者です。(趣味で飼育し自分の消費の残りでも蜂群・蜂蜜・蜜蝋などを販売・受粉用に群を貸し出しされる者は含まれる事が明確化されました) 飼育観点から防疫等の関係で重箱・丸胴飼育の者は良いが枠飼育で巣枠の可動で巣房の再利用出来るものは対象となります。 県・市町村によっては地域住民の危機観点から義務ずけることもありますから注意してください。不明の点はもろりの家畜保健所にお尋ねください。対象者は毎年1月31日までに蜜蜂飼育の届出を県に提出する事となっております。 対象者の違反は10万以下の過料となりました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★昨年の貯蜜について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━昨年は春の遅れと猛暑が続いたために貯蜜は真夏に消費されてしまったようです。皆さんの蜂群の採蜜はいかがでしたか。貯蜜が少なく採蜜できなかったとしても群に異常があっかのではなくこれは全国的なことで異常気象の影響だと思いますので落款せずに今年に期待いたしましょう。貯蜜が少なかった群の春先の蜜枯れには注意してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★くぬぎの森情報★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★皆さんに協力していただいております★くぬぎの森★の蜂群は1群が秋のスズメバチとスムシの影響で弱体しておりますが3群れ共越冬中です。昨年は分蜂の群を確認できませんでしたが今年は増群を期待しております。 昨年は猛暑でしたが蜜源も心配することなく秋には2段の採蜜を行うことができました。森も伺うたびに変わるほど整備されております。 ★くぬぎの森★http://www.ishizaka-group.co.jp/index.php★蜜蜂サイト★ http://www.yamayuri-club.com/interview/index.php/entry?page=2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★金稜辺について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━金稜辺の冬の管理について、暮れ前には軒下・家内に移動なされたと思います。これからさらに冷え込んできて室内に持ち込む方もおられるでしょう、このとき温風機・暖房機の使用している部屋では乾燥で花芽を枯らすことがありますので注意してください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★蜂飼育について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━蜂群の冬の管理について、昨年は貯蜜が少なく採蜜を見送られた方も多かったでしょう。1月末から2月初めにかけ産卵が開始されますその後の蜜消費が加速してきます、そこで蜜枯れに注意してください。この時期になると脱糞が目だってきますそして糞が柔らかいものから硬いものに変化していきます、この時を目安に一度内検してください。暖かな日中に行なわないと驚いて出た蜜蜂は凍死するものもおります、そして攻撃性がありますから注意が必要です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★自然巣紹介について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1昨年より皆様に協力いただいておりました自然巣紹介については年末で採集は終了となりました、皆様には協力ほんとうにありがとうございました。 滝さんよりのコメント。 自然巣情報どうもありがとうございました。お陰さまで目標としていました100地点以上からニホンミツバチを採集することができました。今後実験室での作業を中心に行います。何か分かり次第、順次結果を公表させて頂きたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。再度、ご協力どうもありがとうございました。〒305-8687 茨城県つくば市松の里1 森林総合研究所 森林昆虫研究領域滝 久智 電話 029-829-8250━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★保護移動の活動について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━昨年の保護移動依頼は関西が多かった気がします、一般の方々の保護意識の関心が高まっている様子がうかがえて喜んでおります。今年も皆さんの協力をお願いいたします。昨年分蜂などの塊情報などがありましたが連絡手段としてメール・電話を使用いたしましたが連絡できないことがありました、再度、登録のアドレス・電話番号の誤りがないかりがないか登録変更サイトより再度確認をお願いいたします。変更がありましたらは変更して会に連絡をお願いいたします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★会員専用サイト使用について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━相談・質問についてですが、投稿せずに直接メールばかりの方もおられます。会員専用サイト登録者だけが見られるようになっておりますので内容が自信に影響がなければ会員専用サイトで皆さんの意見を収集することを心がけてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★会員紹介については引き続き宜しくお願いします★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NPO日本みつばち保存会ホームページhttp://mitubatihogo2010.web.fc2.com/NPO日本みつばち保存会BBShttp://mitubatihogo2010.bbs.fc2.com/ NPO日本みつばち保存会

2013.01.05

コメント(0)

-

賀正

新年明けましておめでとうございます。穏やかな新春で御来光を拝み、蜜蜂の姿も拝見でき喜んでおります。本年も宜しく願い致します。

2013.01.02

コメント(0)

-

金稜辺のために自家製発酵肥料

来春の金稜辺の植え替え時に与える肥料として今から仕込む。油粕、米糠、骨粉、魚粉、酒粕、砂糖で作る発酵肥料、発酵と腐敗はまったく違います、腐敗では周りの方に迷惑がかかります、発酵させますと匂いが気になりません、但し肥料を毎日攪拌しなければなりません。2ヶ月位掛けて発酵させてそれからニンニク、唐辛子、木酢液を加えてから数日攪拌をして水分が無くなるまで乾燥させて、ポットに入れ固めて乾燥をさせて保存します。金稜辺を植え替え時の鉢の底に使用しますと害虫や病気に強くなります、補充肥料で使用するときは水に溶かして散水すること。

2012.12.26

コメント(0)

-

丸胴風待ち桶の作り方

丸胴風待ち桶の作り方渓猿@栃木さんの材料費¥500円未満の安価な丸胴を紹介いたします。 杉板巾90mm又は125mm、厚み12,5mm、長さ3.6mを1枚です。1、板を長さを揃えて切り出します。スライド丸ノコなどがあれば便利です。 2、下部の巣門の部分は、巣門の高さの倍に歯の厚さを足した直径の穴を開けてカットすれば楽です。 3、板の両側を15度づつカットします。 4、ここではバンドソーを使っていますが、テーブルソーや手押しカンナ盤でもOKです。 5、反対側も15度にカットします。カットする幅は、√(150/cos15)^2-150^2≒80.38くらいです。 6、斜めにカットした板を3枚接着します。接着剤は耐水性のタイトボンドlllを使いました。 7、上下をタッカーで仮止めします。 8、こんな感じに4組作ります。4枚仮止めを3組でも構いません。やりやすいと思われる方でどうぞ。 9、ぐるっと一周接着して再度仮止めします。 10、こんな正12角形の角を面取りした治具を薄いベニヤ等で作っておきます。仮止めのビスの下穴も前もって開けておくと楽です。 11、木ネジかタッピングビスで仮止めします。ここでは接着剤は使いません。 12、両側を仮止めの治具で固定したら、角をカンナ等で面取りします。この後タッカーで固定するので、ステープルの肩幅以上の面取り幅が必要です。 13、タッカーでバシバシ留めて行きます。 14、天板のくり抜きをします。 15、ビスの下穴を開けていきます。仮止めのビス穴に近いとその穴にビスが入ろうとするので、わざと数ミリずらしておくと良いでしょう。ついでに皿取りするとビス止めの際にメクレがでません。 16、天板、底板をコーススレッドでビス止めします。板厚が薄いのでスリムスレッドを使用しました。片側づつ治具と入れ替えるように付けて行きます。底板はパネコートを使った為に接着剤が効きませんのでビスの数を倍にしました。 17、完成ですヽ(*^^*)ノバーナーで表面を焼くか、春まで雨曝しにしてから使用します。

2012.11.30

コメント(2)

-

日本みつばちメールマガジン

◇ NPO日本みつばち保存会メールマガジン ◇ §--------------------------------------------------------------§§---------------------------------- 2012年 10月号 ----- §§--------------------------------------------------------------§☆日本みつばちの飛ぶ環境をめざして☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━岡山オフ会の報告。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━午前の部 午後の部 夜の部 9月16日(日)10時より100人を超す愛好者が参加されました、メディアではペットがわりに飼育している人が増えていると報道しているがますます増える様相である。午前の部は京都産業大学の高橋先生の講演、続いて岡山理科大学の高崎先生の講演がありました。講演の中では蜜蜂の女王は同じ群の雄と交尾をするだけかと研究すると結果は他群との交尾の方があっとう的に多いようです。このようなことから日本の亜種もその昔東洋系からの変位のようです。ファーブルの昆虫記になぜ蜜蜂が載っていないのか?、その半世紀も前にF・ユーベルがミツバチ観察記を発表されていたようである。今回高崎先生の翻訳によって日本版もそのうち雑誌で登場するでしょう。都度のオフ会には翻訳記を持参しますので興味のある方はお声掛け下さい。午後の部は重箱3箱の採蜜・ソメラの絞り、そして瓶詰めの実演です。メッカの地区環境の重箱は駒上げ飼育で蜜量も充分でした、中に穴出入り口がセンターにある箱を発見、巣板を見るとくの字に曲がっており興味をもち今情報収集しております。私は一般てき出入り口を左下、穴出入り口を右上にしてあります、すると出入り口と平行の巣板を造ります。巣落ち防止棒の設置にも参考になると思いますのでそれぞれ確認して見てください。夜の部は、蜂談義が深夜まで続いておりました・・・。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★北関東オフ会のご案内★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━山野さんより発信今年もオフ会を計画いたしましたので群馬県内、近県、あるいは遠くの方でも多数の参加をお願い致します。当初宿泊で計画していましたが諸般の事情により日帰りという事に致しましたので悪しからず。日 時 平成24年11月18日(日)午前10時より午後3時頃まで場 所 コニファーいわびつ 会議室 TEL 0279-68-5338 群馬県吾妻郡東吾妻町原町字岩櫃山4399 「コニファーいわびつ」でネット検索していただくとHPを見られます。会 費 1500円(昼食、施設使用料など)申し込み yamanoアットマークkmj.biglobe.ne.jp 山野 11月10日頃までにご連絡下さい。 また申込みせずに来られても、あるいは開始時間に遅れて来られても構いませんが昼食がない場合があります。 宿泊を希望する方は同施設に直接問い合わせて下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★今年の貯蜜について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━今年は春の遅れと猛暑が続いたために貯蜜は真夏に消費されてしまったようです。皆さんの蜂群の採蜜はいかがですか。これからセイタカアワダチ草の時期ですがどの位貯蜜できるのか気温の低下しだいですね。今春の3・4月の蜜枯れのような事がおこらないよう越冬の準備に入ってください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★くぬぎの森★採蜜のご案内★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★皆さんに協力していただいております★くぬぎの森★の蜂群の採蜜をいよいよ行います。今回平日となってしまいますが10月23日(火)を予定しております。重箱3箱を公開でおこないます。参加希望の方は森田までメール又は電話で連絡ください。 ★くぬぎの森★http://www.ishizaka-group.co.jp/index.php★蜜蜂サイト★ http://www.yamayuri-club.com/interview/index.php/entry?page=2━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★スズメバチについて★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★スズメバチの攻撃については11月まで続きますので用心してください、千葉では12月初旬に攻撃された過去もあります。今過激になるのは来年の女王を育てる時期のためです。ちなみに今年のスズメバチは春が遅く短期育成の傾向にあり小群の傾向にもあります、そこでもう女王を育てた群もありまして例年より被害は少ないと思います。 オオスズメバチ体長は女王バチ40~45mm,働きバチ27~40mm,オス35~40mmで,スズメバチの中で最大の種です.コガタスズメバチとよく似ていますが一般に大型で,頭楯(とうじゅん)の形が異なることや,胸部の小楯板が黄色をしている点で区別ができます. 営巣場所は地中や樹洞などの閉鎖的な場所で,外皮は薄く底が抜けています. 越冬した女王バチは5月中旬頃から営巣を開始します.働きバチは7月から羽化し,9月~10月には100~500頭程度になります.オスは9月~11月に,新女王は少し遅れて10月~11月に羽化します.特徴として集団化の行動をしますので1日でも蜜蜂群を崩壊いたします。 コガタスズメバチ体長は女王バチ25~30mm,働きバチ22~28mmで,種のなかでは中位の大きさです. オオスズメバチとよく似ていますが,一般に小型であるや頭楯(とうじゅん)の形で区別ができます. 平地から低山地にかけて最も普通に見られます. 営巣場所は樹の枝や家屋の軒下などの開放的な場所です.巣は外皮に覆われたボール状をしていますが,女王バチが単独で巣作りをしている時期にはトックリを逆さにしたような形をしています.これは巣内の保温と外敵の侵入防止のためだと考えられています.最盛期には巣の大きさもタテ30cm×ヨコ25cm位になります.特徴として単独の行動をしますのでこまめな捕獲でも蜜蜂群を保護できることもあります。 キイロスズメバチ体長は女王バチ25~28mm,働きバチ17~24mmで,種の中では最も小型です. モンスズメバチ同様で小楯板の色が黄色をしていることで区別ができる他,全体に黄色っぽく,日光が当たるとオレンジ色に見えます. 最近は都市部で多発し問題となっています. 営巣場所は軒下や木の枝などの開放的な場所や,天井裏,床下,樹洞などの閉鎖的な場所までさまざまです. 巣は大きなものでは直径50cmを越え,スズメバチでは最大です.活動期間は5種の中で最も長く,5月上旬には営巣を開始し11月一杯まで活動します.働きバチは6月より羽化し,活動の最盛期には1000頭を越えます.オス,新女王は9月~11月に羽化します.特徴として単独の行動をしますが小さいので8mmの金網でも通過しますので注意して下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★飼育届けについて★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「養蜂振興法の改正がありました」養蜂振興法の中には蜜蜂と記されており今までどうり日本蜜蜂・西洋蜜蜂の区別はされておりません。趣味で飼育されている人が対象になるか群数も表示されておりません。飼育届けについても各県の運用規定で今までと大きく変わらないようです。埼玉県の運用規定が決定されたら詳細を掲載いたします。各県の運用規定が決定されたら教えて下さい、集計比較を行ないたいと思います。新法は来年1月1日より施行されます。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★自然巣紹介について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━昨年より皆様に協力いただいております自然巣紹介については20km間隔調査が今年の12月まで続けられますので、ひき続き協力のほど宜しくお願い申しあげます。来年には結果報告をしてくださる予定です。自然巣発見されたら下記又は保存会に連絡ください。 〒305-8687 茨城県つくば市松の里1 森林総合研究所 森林昆虫研究領域滝 久智 電話 029-829-8250━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★保護移動の活動について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━今年の保護移動依頼は関西が多いような気がします、一般の方々の保護意識の関心が高まっている様子がうかがえて喜んでおります。今後も皆さんの協力をお願いします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ホームのお近くの会員サイトについて★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━お近くの会員サイトは県別に表示してありますが今後ハンドルネームのクリックで直接メール送信できるようにしていきたいと思いますがいかがでしょうか。不都合の方は会まで連絡ください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★会員専用サイトの登録について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━こちらで会員専用サイトの登録書き込みをさせていただいた方でアドレス・電話番号の誤りがないか登録変更サイトより再度確認をお願いいたします。変更がありましたらは変更して会に連絡をお願いいたします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★会員紹介については引き続き宜しくお願いします★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NPO日本みつばち保存会ホームページhttp://mitubatihogo2010.web.fc2.com/NPO日本みつばち保存会BBShttp://mitubatihogo2010.bbs.fc2.com/ NPO日本みつばち保存会

2012.10.11

コメント(2)

-

くぬぎの森蜜蜂点検

先日くぬぎの森の蜜蜂群れ点検に行ってきました。7月14日のイベント時に見回りしたら蜂子捨てが入り口と中央の2箱で確認されましたので今回の点検となりました。入り口の群は4段満杯で分蜂が無かったようです。蜂子捨ては容積不足が原因かと思われました。底に点検窓付きをアクリルを撤去して継箱をいたしました。中央の群は2段で分蜂したようです新巣を伸ばし新蜂も育つっておりましたが旧巣に空きがあるようで底にはスムシが大きくなっていて底箱取替えをしたが心配があります。奥の群は入り口の群と同様でしたので大丈夫でしょう。2箱は早秋の採蜜イベントとなりそうです・・・。今まで箱内の点検が出来づ状況報告が遅れておりましたがこれからは大丈夫と思われます。

2012.08.07

コメント(0)

-

充電地式蜜蜂捕獲器

現在使用の発砲スチロール箱型、蜜蜂捕獲器です。以前に充電地式掃除機でテストしたが吸引力が少なく使用できませんでしたので家庭用掃除機を使用してきましたがこちらは吸引力が強すぎてインジェクターノズルなど使用したためスペースをとります。現在は捕獲方法を蜂をブロワーで追いやり巣板だけ先に撤去し蜂が戻って蜂球のなったところを適度の吸引力をもつ充電地式ブロワーを使用して吸引する方法に変えてきております。使用の充電地式ブロワー。300角の吸引箱1にブロワーをセット。吸引継箱2、下に網が貼り付けてあります。重ねてセットしてアクリル蓋をのせます。<蜂の集まりが悪い時は継箱2を2・3個取替えます。しかし、いつもは蜂球をちりとりで箱に収めます。これは最後の手段で使用します。↑↑↑ブログランキングに参加しています応援よろしくお願いします

2012.07.24

コメント(0)

-

蜂蜜の定量筒付き瓶詰め器

今日は暑いので室内でPSとにらめっこです。いつもPSしながら瓶詰めするのだが夢中になるとあふれています・・・。そこで定量筒を作成しました、下バルブを閉じ満タンになったら上バルブを閉鎖します。瓶を置いたら下バルブを開く。見ながらバルブを調整して瓶詰めするよりバルブ全開できるので作業も早いです・・・。 今回はらくちんで60本の瓶詰めが完了です・・・。

2012.07.04

コメント(2)

-

薬剤の ミツバチに影響がある日数

家庭菜園も良いが蜂場が離れていれば良いのだが近いと対策をとらなくてはならない。薬剤のミツバチに影響がある日数と ミツバチへの安全日数などについて 愛媛県・ 埼玉県・ 静岡県・ 長崎県などで試験したデーターを参考にしよう。 参考例http://www.n-nourin.jp/bg/bj07/bj/bee.html

2012.07.01

コメント(0)

-

メールマガジン6月号

◇ NPO日本みつばち保存会メールマガジン ◇ §--------------------------------------------------------------§§---------------------------------- 2012年 6月号 ----- §§--------------------------------------------------------------§☆日本みつばちの飛ぶ環境をめざして☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━今年の分蜂捕獲結果はいかがでしたか?。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年の分蜂は全国てきに少なかったようですね。貴重な増郡れをこれから1年無事に飼育して行きたいものです。これから暑さが増すにつれスムシが大量発生してきます、最低月1回は底を点検して巣屑の清掃を心がけましょう。日当たりの良い設置場所によっては屋根、スダレ、麻袋等で日除けをしましょう。最大の敵スズメバチは春先の低温で出足が遅れ巣自体の数は例年と同じ位ですが巣自体の大きさが小さく蜂数は少ないものと思われます、しかし育児期間が短くなるので過敏になり攻撃性は高くなるものと思われますので注意してください。キイロスズメバチ・小型スズメバチにおいては近年7mmの網でも進入しているようです。9月以降のオオスズメバチを皆さん警戒しているようですが近年こちらの出没も早くなってきておりますので早めの対策を行なってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ NPO日本みつばち保存会 2 週年 ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━NPO日本みつばち保存会もおかげさまで発足以来2年がたちました、これまでみなさんの御支援・御協力でやっとここまで進めることができましたほんとうにありがとうございました。保護移動した日本みつばちは数十郡、スズメバチの駆除は数百郡に達しました。山麓・山里の蜜蜂と言われた日本蜜蜂も蜂蜜もどちらへ、今や銀座の西洋蜜蜂とともに日本蜜蜂までが銀座の屋上へ、驚きですね。これらの蜂は皇居の緑で育っているようです。みなさんは地場で自然巣を保護し一部の群れを飼育箱に永住していただき飼育で癒され捕獲で楽しみましょう。もちろん大家さんですから賃貸の代償に蜂蜜をいただくことといたしましょう。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ 会員専用サイトがオープンいたしました ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━このほど奈良すずめさんの支援で、おかげさまをもちましてホームページ内に会員専用サイトができあがりました。奈良すずめさん、ほんとうにありがとうございました、お疲れさまでしたね。専用サイトへはログインが必要となっておりますが会員専用ですから秘伝の飼育法、相談、応援要請連絡等一般公開できない場合など便利に利用してください。ログインにはIDとパスワードが必要です、参加者名がこちらで登録されている方にはIDとパスワードを連絡いたします。連絡がまだの方がいらっしゃいましたら会にメールで連絡ください。登録で未記載部分の有る方は登録変更で記載をお願いいたします。失礼ながら間違えなど訂正がありましたら会にメールで連絡ください。会員専用サイトはこちらです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★飼育箱(丸胴式)作製について編★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★今回は、自然に近く定着が安定的な丸胴箱を紹介します。杉丸太の入手があった方に限られてしまうのですが、製作をしたことの無い方は試してみて下さい。最近はハイブリット形が増えているので下台としても使用可能です。★材料杉丸太直径30~40cm、長さ30cm、(1個分)。★加工チエンソーがあれば中をくり抜くだけで良いのですがチエンソーまで用意出来ない場合の方法です。杉丸太を半分に割る。年輪にそってクサビを打ち込めばおもしろいように分離し剥ぎ取れます。剥ぎ取りが終了したら半分づつを合わせ木ネジを斜めにネジ込んでとめます。★天井板・底板天井板、底板は合板板でも大丈夫です。★出入り口出入り口は16~25mmの穴を2~3個下部の方に開けます。穴開け道具がなければ胴と底板の間に割り箸を入れても使用できます。★巣落ち防止棒巣落ち防止棒は内軽20cm以下であれば無くても大丈夫です、20cm以上であれば十字に入れてください。ハイブリットで使用する場合は取り付けないでください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★ ミニオフ会 IN 仙台 が 行なわれました ★★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━6月9日PMに仙台市内実沢コミニティーセンターにて実施いたしました。蜂乃丞さんの蜂場での開催でしたがあいにくの雨で近くのミニティーに竜馬式単箱を持ち込んでの説明会になりました。参加者は飼育経験者が多く、熊の出没、マムシ酒の効薬話など実りある蜂談義となりましたがまだまだ時間がほしかったようです。次回開催の約束をして解散となりました。参加者の皆さん協力ありがとうございました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★自然巣紹介について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━昨年より皆様に協力いただいております自然巣紹介については20km間隔調査が今年の11月まで続けられますので、ひき続き協力のほど宜しくお願い申しあげます。自然巣発見されたら下記又は保存会に連絡ください。 〒305-8687 茨城県つくば市松の里1 森林総合研究所 森林昆虫研究領域滝 久智 電話 029-829-8250━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★保護移動の活動について★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━保護移動依頼は分蜂が終わりとなり、出入りの蜂の蜂が増えてきて、これからは天井・床下など栄巣状態を発見しての依頼がくるものと思います。昨年同様今年も皆さんの協力をお願いします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★会員紹介については引き続き宜しくお願いします★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NPO日本みつばち保存会ホームページhttp://mitubatihogo2010.web.fc2.com/NPO日本みつばち保存会BBShttp://mitubatihogo2010.bbs.fc2.com/ NPO日本みつばち保存会

2012.06.19

コメント(3)

-

蜜蜂捕獲資料3

単枠が無い場合巣板を竹ヘラ又は薄板で挟み両端を輪ゴムで固定します。単枠への単板取り付け巣板を枠の針金に食い込むように軽く押し付ける。余分な巣板を包丁でカットする。巣板の固定、補足のために縦に針金でグルグルと巻きつけて固定する。巣枠は出来るかぎり既存の順番に並べる。分蜂捕獲と同様に蜂球を単箱に入れる。女王が入ったとおもったらそのままにして残蜂の入るのを待つ。少しの残蜂はブローして戻らないように巣跡に殺虫剤を噴霧すると良い。蜂球の出来ない場合、捕りにくい場合、時間が無い場合は掃除機吸引する。家庭用掃除機でも吸引が強いので蓋に隙間をつくり調整する。

2012.05.19

コメント(2)

-

蜜蜂捕獲資料2

撤去した育児圏の巣板は蜜が被らないよう保管する。今日の写真はここまで。

2012.05.18

コメント(1)

-

蜜蜂捕獲資料1

天井内の巣編天井開口後。ブロワーで蜂を追い払い巣板を1枚ずつ切り取っていく、貯蜜部と育児圏を分けるのがこつです。巣板の裏にも沢山の蜂がいるので注意して、丁寧に切り取っていく。外に逃げるものもいるが気にせず一挙に単板を取りのぞく。単枠の用意をしていればそのうち蜂球ができます。次に継続します。

2012.05.18

コメント(0)

-

蜜蜂箱の内検をしてみました。

今日は自宅の2郡を内検してみました。この群れは昨年春自然巣からの第2分蜂で夏に自宅に持ち帰ったのだがあまり巣が伸びなく、まだ王台もありませんでした。越冬しただけでもよしとしよう。 2郡目、この群れは昨年春自然巣からの分蜂で小鳥小屋モデル箱で18cm・20cm角h250cmで捕獲したのだが捕獲時から蜂子捨てをしています。同時期開放巣の捕獲もしたのだがこの群れもぼたぼたと蜂子を落としていました。今年も同じならDNA鑑定しないと・・・。継箱を30cm角にしておいたのだが全く巣板が伸びず年末に同サイズの継箱に変えてなんとか越冬はしこの春5cm位伸びたので今度は台形の継箱を足してみた。見た目には健全のようだがどうなることやら。

2012.04.22

コメント(0)

-

くぬぎの森再生事業場所に種蜂を移動

今日は、くぬぎの森再生事業場所に種蜂を移動してきました。朝から雨が降ったりやんだりの天気でしたが13時から開始した作業も16時すぎまで行なったが作業中は全く降られずにすんでほっとしました。県内外からの応援参加があり10数人で無事完了し蜂さんもきっと永住してくれることでしょう。いよいよ種蜂の到着です。皆さんで作業開始です。まず種蜂箱の設置です、短管パイプでこしらえた設置台に静かに移動して台に針金で固定し完了。巣門を開けて逃亡防止器を取り付けました。今度は待ち受け箱を分解して蜜蝋ぬりです。交代しながら待ち受け箱を組み立て蜂雲のできそうな近くに設置です。作業完了の満足感のあるところで記念写真です、お疲れさまでした。

2012.03.17

コメント(0)

全181件 (181件中 1-50件目)