Amazonで1位になっていたので衝動買い。

認知症未来共創ハブほか監修・筧裕介さん執筆

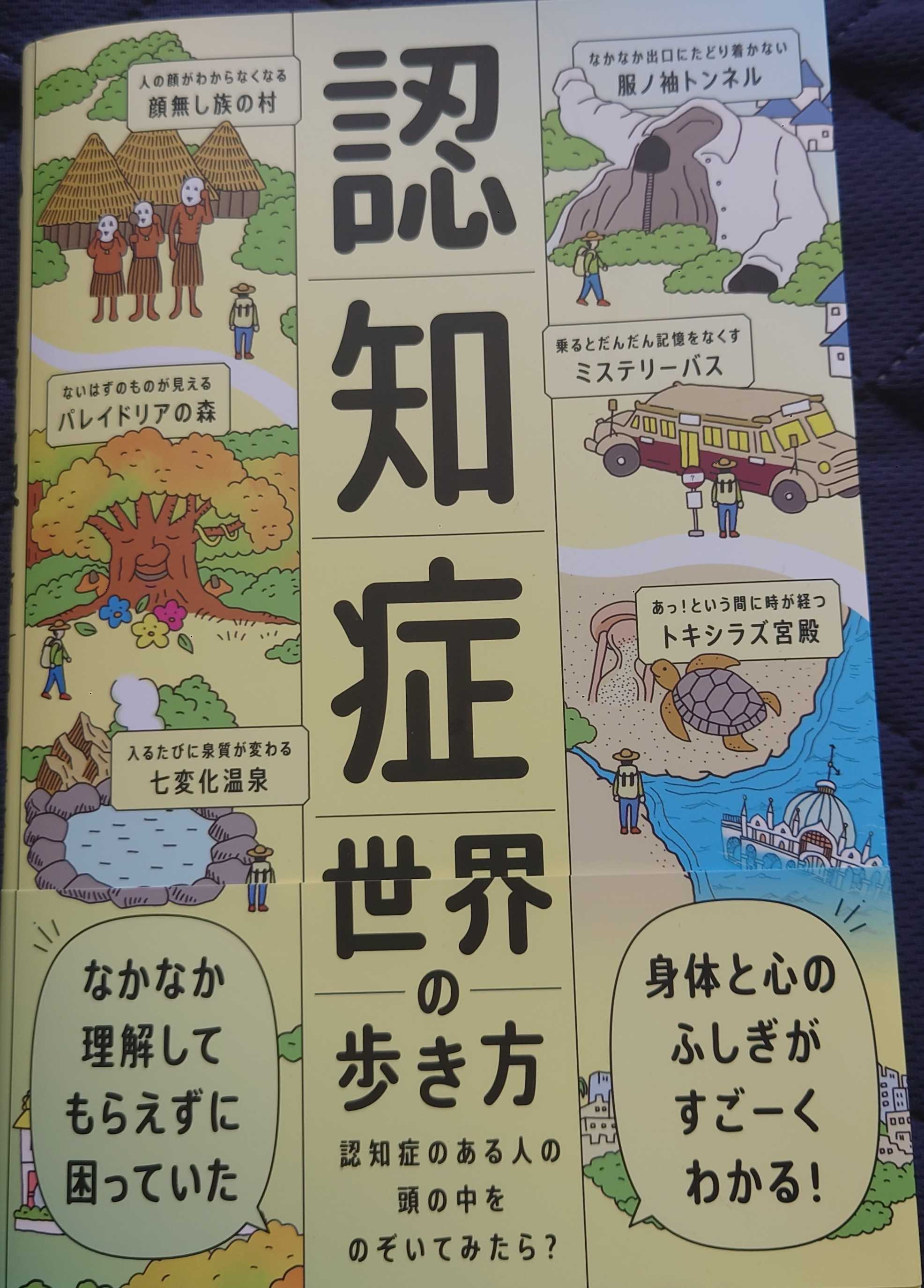

『認知症世界の歩き方 認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら?』

認知症の「ご本人」にインタビューを重ね、そのご本人の視点から、気持ちや困りごとを「語り」を

蓄積し、誰もがわかりやすく身近に感じストーリーになっているとのこと。興味が湧きました。

巻頭付録には 認知症による心身機能障害44がついています。こちらも必見!

PART1では13のストーリーにまとめられた認知症世界の歩き方が記載

ここには認知症のある人が生きている世界がわかるストーリーとして①~④のトラブルにまとめた

ストーリーが展開されています。

①記憶のトラブル

②五感のトラブル

③時間・空間のトラブル

④注意・手続きのトラブル

PART2は認知症とともに生きるための知恵を学ぶ旅のガイド

①新しい旅へ踏み出す

②旅の仲間をつくる

③旅の支度をととのえる

④旅路を楽しむ

⑤ひと休みする

⑥思いを伝える

そもそも「認知症」とは

「認知機能が働きにっくくなったために、生活上の問題が生じ、暮らしづらくなっている状態」のこと

そして「認知機能」とは

「ある対象を目・耳・鼻・舌・肌などの感覚器官でとらえ、それが何であるかを解釈したり、

思考・判断したり、計算や言語化したり、記憶にとどめたりする働き」のこと。

たとえば介護現場である認知症のご本人が「お風呂を嫌がる」のはどうしてか?を考える。

1,温度感覚のトラブルで、お湯が極端に熱く感じるから

2,皮膚感覚のトラブルで、お湯をぬるっと不快に感じるから

3,空間認識や身体機能のトラブルで、服の着脱が困難だから

4,時間認識や記憶のトラブルで、入浴したばかりだとおもっているから

そのほか単純に家族に手間を取らせたくないとおもっているかもしれないと。

⇒認知症をひとくくりにしないことが大切と書かれていました。

行動の「理由」を知ることが、本人も介護者もラクにする。

「本人の視点」から認知症を学び、生活の困りごとの背景にある理由を知ることで、

「どうやって、認知症とともに生きるか」、つまり「付き合い方」や「周りの環境」は

変えることができるということ。

そしてその知る手段として【認知症世界の旅】として書かれた本書はとても分かりやすくも

大切なことを教えてくれます。

【抜粋】~STORY1 ミステリーバス~

認知症世界。この世界には乗り込んでしばらくすると、記憶をどんどん失ってしまい、

行き先がわからなくなる不思議なバスがあるのです。

本書にはこれらの13のストーリーMOVIEのアニメーションで楽しめるポータルサイトも紹介

されていました。取り組みとして非常に細かに関心を持てるようになっています。

おわりにには

『認知症の課題解決は、デザイナーの仕事だ。』

デザインとは、人間とモノ・サービス・環境・情報との幸せな関係を創る行為。

認知症のある方が生活に困難を抱えている原因の大半がデザインにある。

認知症のある方が暮らしやすい社会を実現するために、デザインは何が可能か。

そんな問いへの答えを模索し、たどり着いた1つの結論がこの『認知症世界の歩き方』です。

とありました。

もしご興味があればぜひ手に取ってみて下さい。

本書が気になった方はこちら↓

認知症世界の歩き方 [ 筧 裕介 ]

電子版はコチラ↓

認知症世界の歩き方【電子書籍】[ 筧裕介 ]

Twitterも更新しています。

Twitter

ハマサン@40代2年目ソーシャルワーカー( hamasan3218

)で運用中!!