全7367件 (7367件中 1-50件目)

-

セイタカアワダチソウ、クサギ、カリン、ニガカシュウ、フヨウ、ほか(岡山大学、半田山植物園)

10月13日の岡山は最低気温が20.4℃、最高気温は29.6℃まで上がりました。午後に訪れた半田山植物園と岡大構内の写真です。岡大構内は相変わらず雑草だらけ。文法経講義棟前などにある白花曼珠沙華はすでに花が終わっていました。半田山植物園ではカリンの実やニガカシュウのムカゴが目を引くようになりました。--------------------岡大構内--------------------【セイタカアワダチソウ】【ギンナンの実】【クサギの実】--------------------半田山植物園--------------------【カリンの実】【ニガカシュウのムカゴ】【フヨウ。雌しべが上向きに曲がっている】(フィルターをかけたところ)

2025.10.13

コメント(0)

-

アサギマダラに最接近、秋明菊(半田山植物園)

10月12日の岡山は、最低気温が21.9℃、最高気温は28.1℃となりました。昨日の日記で半田山植物園にアサギマダラが飛来している写真を掲載しましたが、本日はその大接写に成功しました。昨日と同じ個体かどうかは不明です。【アサギマダラ】【シュウメイギク】

2025.10.12

コメント(0)

-

アサギマダラ、ヨメナ、空色朝顔、釣船草、筑紫萩(半田山植物園)

10月11日の岡山は、朝の最低気温が19.8℃、日中の最高気温は28.0℃となりました。半田山植物園のフジバカマにアサギマダラ1匹(頭)が飛来。私にとっては今季初となりました。なお園長さんのInstagramでは昨日が最初、また学芸員さんはもっと前から飛来を確認しているとのことでした。【アサギマダラ飛来】【ヨメナの花いっぱい】【空色朝顔の色を空の色、「空色の色見本】と比較する。】【湿性園のツリフネソウ。花期が長い】(花の中にハートが見える)(白花。湿地の中に咲いているので接写が困難)【ツクシハギ】

2025.10.11

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(21)フェリーでゴメラ島へ(1)

10月4日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。テネリフェ島のホテルで連泊し、翌朝はフェリーでゴメラ島、さらにラパルマ島に向かいました。本日は、ホテルを出発からラスクリスティアノスの港に到着するまでのアルバムです。島の東海岸を南に向かって進んだため、左手には大西洋と朝日、右手には一定区間でテイデ山を眺めることができました。【マップ】【朝食。私のチョイスは果物、チーズ、ヨーグルト】【7時15分にホテルを出発】【左後ろに朝日】【テイデ山の頂上部分が顔を出していた】【ラスクリスティアノスの港に到着】

2025.10.10

コメント(0)

-

豆朝顔、ど根性彼岸花、蛍蛾、蓼2種、南蛮煙管、ほか(津山線、半田山植物園)

10月9日の岡山は、朝の最低気温が19.8℃、日中の最高気温は27.6℃となり、前日の23.4℃~30.8℃【但し最低気温は夜に記録した22.4℃】に比べるとだいぶ過ごしやすくなりました。津山線沿いの柵では今年はマメアサガオがかなり増えていました。アスファルトを突き抜けて花芽を出す「ど根性彼岸花」は今年も健在。もっともアスファルトとブロック塀の間はそれなりに隙間があり、化成肥料が撒かれた形跡もあることからそれほどど根性ではないかもしれません。ナンバンギセルは今回初めてこちらを向いている株があったので、花の中を撮ってみました。【津山線沿いのマメアサガオ】【「ど根性」彼岸花】【シクラメン、開花】【ホタルガ。この一週間ほど同じ場所に出現。同じ個体?】【ネコノチチ。果実やこの時期になると黄色から赤→黒に変色。【イヌタデ】【ボントクタデ】【ナンバンギセルの花の中を覗く】

2025.10.09

コメント(0)

-

十月桜、千日紅、カンナ、藪豆、水引、吾亦紅、鈴虫花(半田山植物園)

10月8日の岡山は、朝の最低気温が23.4℃、日中の最高気温は30.8℃で真夏に近い暑さとなりました。そうは言ってもすでに寒露【秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ】、半田山植物園ではその名前にふさわしく十月桜が開花しました。またヤブマメの花がたくさん咲いていました。たぶん一部の人しか気づかないと思いますが、スズムシバナも一輪だけ花をつけていました。【十月桜】【千日紅】【カンナ。花びらが捉えどころがない形をしており写生の時に苦労した】【ヤブマメ】【ミズヒキとワレモコウ】【スズムシバナ】

2025.10.08

コメント(0)

-

雑草に埋もれる彼岸花、時計台横の楷ノ木、ほか(岡山大学)

10月7日の岡山は、朝の最低気温が18.3℃、日中の最高気温は29.1℃で、前日10月6日の20.1℃~30.0℃よりそれぞれ1℃ほど下がりましたが、まだまだ暑い。この日は半田山植物園が休園日のため、岡大構内の彼岸花を見に行きました。すでに時期は終わりかけでしたが、それに加えて雑草が茂り放題でその中に埋もれてどうにかこうにか咲いている感じでした。【農場の田んぼは知らないうちに稲刈りが終わっていた】【岡大西門西側花壇は、雑草が茂り放題】【時計台前の「伝説の」彼岸花】(参考:「伝説」は2012年10月3日の楽天版ご参照)【久しぶりに生協食堂で昼食】【時計台横のカイノキ。雌樹のため実がなっている部分が紅葉のように赤く見える】【南北通り、本部棟東。かつてはここが構内随一の彼岸花の名所だった】(参考:2010年9月27日同じ場所)【津島東キャンパス南東端(アメダスの周り)。花は終わっていたがここも雑草に覆われていた。】(参考:2020年9月30日の同じ場所)

2025.10.07

コメント(2)

-

空色朝顔と空の色を比較、カリガネソウ、スズムシバナ、トレニアたちのお喋り(半田山植物園)

10月6日の岡山は、朝の最低気温は20.1℃と涼しかったものの、日中の最高気温は30.0℃まで上がりギリギリで真夏日となりました。この日は青空がきれいだったので、半田山植物園に咲いている空色朝顔と本物の空の色を比較してみました。なお、webカラーの空色は「webcolor #a0d8ef」と定義されているようです。たぶん、■こんな色■になるかと思います。トレニアの花は私が観察した限りでは、花茎がY字形に分かれてその先に一輪ずつ花をつけているように見えます。ただし、隣の花茎の花と近づくとまるでおしゃべりをしているように見えます(←私だけ?)。ただいっぱい咲いていると見なすより、どんなお喋りをしているのだろうかと想像したほうが楽しくなります。【空色朝顔と青空。右上と左下はWebカラーの「空色」の色見本】【カリガネソウ】【スズムシバナが一輪だけ開花】【トレニアたちのお喋り】

2025.10.06

コメント(0)

-

コスモス、リュウゼツラン・マルギナータ、ミズヒキ、ワレモコウほか(半田山植物園、ほか)

10月5日の岡山は最低気温が23.2℃、最高気温は30.4℃で真夏に近い暑さとなりました。半田山植物園ではコスモスが少しずつ開花。ミズヒキやワレモコウなど、秋の花も次々と開花していました。【コスモス】(画像処理ソフトで晴天に換えてみた。)【リュウゼツラン・マルギナータの花に蛾が止まっていた。メンガタスズメの仲間と思われます】【キツネノマゴ、いっぱい】【ミズヒキ。焦点が合わせにくい】【ワレモコウの実】【サイヨウシャジン】【植物園駐車場内のムラサキゴテン】【津山線沿いのマルバルコウ、いっぱい】【ウォーキングコース沿いのショウジョウソウ、ますます色づく】

2025.10.05

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(20)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(7)

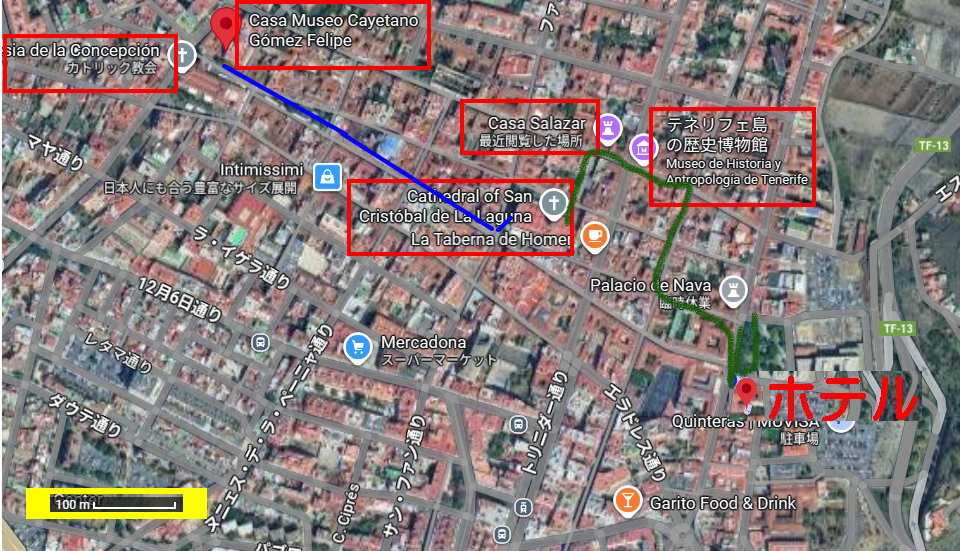

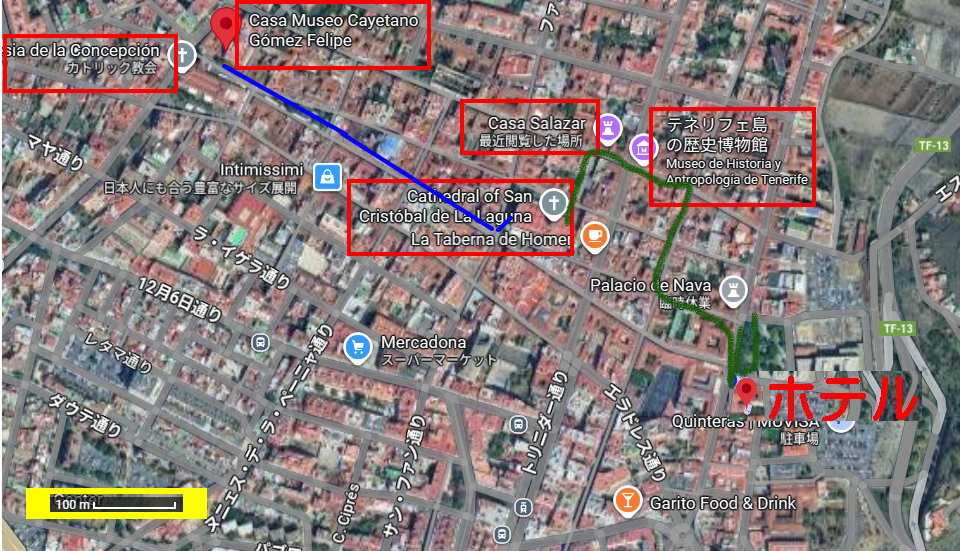

昨日の続き。テネリフェ島のサン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み歩きの最終回は、ホテルまでの帰り道の風景です。往路とほぼ同じ道を歩いたのであまり変わり映えはしませんが、往路はガイドさんの後をくっついていっただけなのに対して帰路は一人で帰らなければならず迷子になったらどうしようと緊張しました。なお、街並みの大部分はGoogleのストリートビューで疑似体験できます。【マップ再掲】【街並み】(往路にも通った『テアトロ・レアル』)(往路にも通った大聖堂前」)(この街並みで唯一見かけた落書き。これもアート?)【どこにでもありそうな街並みだが、GoogleのAI解析ではこの1枚だけから「この画像は、スペインのカナリア諸島テネリフェ島にある世界遺産都市、サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並みです。」というようにちゃんご正解を出した】(参考:モロッコ・マラケシュの旧市街)【宿泊したホテル】(かつて市庁舎だったことから本館内に市庁舎の紋章が残っていた)

2025.10.04

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(19)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(6)コンセプシオン教会、コンセプシオン広場

9月29日の続き。2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。今回は、ラ・ラグーナの街並み歩きの折り返し点となったコンセプシオン教会、コンセプシオン広場周辺の風景です。コンセプシオン教会【無原罪の御宿り教会(Iglesia de la Concepción)】は、1496年に建てられたテネリフェ島で最も古い教会の一つです。教会の鐘楼は、島の最も重要なシンボルの一つとされています。現在の建物は、18世紀に再建されたものです。【マップ再掲】【教会の鐘楼と内部】(鐘楼の壁にも多肉植物?)【金属製のモニュメントは、スペインの彫刻家ホセ・ルイス・マルティン・メナによるもの】【コンセプシオン広場(Plaza de la Concepción)周辺。広場というより幅の広い道路】(1年のうち特別の時期だけ、塔の後ろの方向に日が沈む風景が見られるとか)(画像検索したがモニュメントなのか、給水塔の装飾なのか確認できず)

2025.10.03

コメント(0)

-

彼岸花・白花曼珠沙華・鍾馗水仙揃い踏み、擬宝珠、オオシロカラカサタケいっぱい」、狸豆(半田山植物園)

10月2日の岡山は、朝の最低気温が17.9℃、最高気温は26.8℃となりました。半田山植物園では猛暑が終わり秋の花が生き生きとしてきました。森の中ではクマゼミはだいぶ前に姿を消しましたが、ツクツクボウシがまだ鳴いてます。【彼岸花・白花曼珠沙華・鍾馗水仙揃い踏み(厳密には、彼岸花→白花曼珠沙華→鍾馗水仙へのバトンタッチ】(白花曼珠沙華とツルボ)(白花曼珠沙華の中で自己主張する鍾馗水仙)【ギボウシの仲間】【オオシロカラカサタケいっぱい】【タヌキマメ】【ベラドンナ・リリー。この写真のみ9月25日に撮影】

2025.10.02

コメント(2)

-

2025年9月の空(2)9月22日から9月29日

昨日の続き。今回は9月22日から29日に撮影した空の写真です。私のお気に入りは9月29日撮影の『火の鳥』です。【9月22日17時52分の西の空】【9月22日17時57分の西の空】【9月24日17時46分の西の空】【9月26日17時39分の西の空】【9月26日17時52分の西の空】【9月26日21時08分の北西の空。なぜか半田山上空の雲が光っていた】【9月27日朝5時53分の東の空】【9月27日朝6時東の空】【9月28日朝5時28分の東の空】【9月29日17時54分の西の空。火の鳥が出現】【9月29日17時58分の西の空。飛行機雲の一部と思われる細い雲が異様に明るい】

2025.10.01

コメント(0)

-

2025年9月の空(1)9月2日から9月21日

Xに1日1枚のペースで掲載した空の写真の記録です。今回は9月2日から21日に撮影した朝焼けや夕焼けの写真です。9月は秋雨前線や発達した積乱雲の影響で面白い形の雲ができやすく、また朝焼けと夕焼けの見られる時間帯がそれぞれ私の朝食と夕食の時間に重なっていて無理なく外の景色を眺められるということもあってたくさんの写真を撮りました。【9月2日18時22分の西の空】【9月3日05時87分の東の空】【9月3日18時32分の西の空】【9月7日18時23分の東の空。備前富士からの月の出】【9月10日18時16分の西の空】【9月14日17時53分の西の空】【9月14日18時23分の西の空】【9月16日18時02分の西の空】【9月17日17時19分の西の空】【9月18日17時35分の西の空】【9月19日17時57分の西の空】【9月20日17時57分の西の空。飛行機雲の落書き】【9月21日18時05分の西の空。ドロドロの溶岩のような色】

2025.09.30

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(18)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(5)Teatro Leal/Casa Museo Cayetano Gómez Felipe

9月27日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。ラ・ラグーナの街並み散策では、続いて、テアトロ・レアル (Teatro Leal)の前を通り、さらにCasa Museo Cayetano Gómez Felipeを見学しました。テアトロ・レアルは1915年に建設され、2008年に全面的に改装されました。折衷様式で設計され、当時の最新素材であったセメントが使用されています。馬蹄形のデザインが特徴で、天井にはマヌエル・ロペス・ルイスによる絵画が描かれています。かつては映画館やスポーツイベント、ダンス会場としても利用され、フロアを上げてダンスフロアを作ることもできました。現在もラ・ラグーナの文化的な中心地であり、コンサート、演劇、映画、その他の文化イベントなど、多様なプログラムを提供しています。カジェターノ・ゴメス・フェリペ・ハウス博物館(Casa Museo Cayetano Gómez Felipe)には、カナリア諸島の美術や習慣に関する膨大なアンティークコレクションが展示されています。【広域マップ】【コンセプシオン教会の鐘楼をのぞむメインストリート】【リュウケツジュ(竜血樹、学名:Dracaena draco)】【牛のオブジェ】【テアトロ・レアル】【屋根の上の植物】【カジェターノ・ゴメス・フェリペ・ハウス博物館の中庭を見学】

2025.09.29

コメント(0)

-

ナンバンギセル、鈴虫花、ハブランサス・アンダーソニー、ツルボ、夕顔、キノコ2種、イシミカワ(半田山植物園、ほか)

9月28日の岡山は最低気温は18.0℃、最高気温は25.9℃となりました。15時台に1.0mmの俄雨あり。半田山植物園では、ナンバンギセルが出現。今年は接写しやすいように臨時通路が造られていました。【ナンバンギセルが出現】【スズムシバナ】【ハブランサス・アンダーソニー、開花数は今季最多。なおよく似た花として「ゼフィランサス・ツビスパ(Zephyranthes tubispatha)」があり、引き続き確認中】【ツルボ、いっぱい】【夕顔。まだ萎れていなかった】【キノコ2種】(オオシロカラカサタケと思われます)(不明)【津山線沿いのイシミカワ。迷惑雑草だが、熟した実の色合いが美しい】

2025.09.28

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(17)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(4)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ大聖堂

昨日に続いて2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。カサ・サラザール(Casa Salazar)の中庭を見学したあとは、サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ大聖堂(Catedral de San Cristóbal de La Laguna)に向かいました。GoogleレンズのAIアシスタントによれば、この大聖堂は、世界遺産「サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ」の一部であり、要塞を持たない最初のスペイン植民都市として知られています。新古典主義様式とネオゴシック様式が混在する建築様式が特徴です。大聖堂の内部には、カナリア諸島の芸術家による絵画や彫刻が収められています。とのことです。大聖堂の周りにはクリスマスツリーに使えそうなノーフォーク松(たぶん)、リュウケツジュ、ヤシの大木(←カナリーヤシとは別種)がありました。【マップ】(落書きを消した跡。カナリア諸島ではストリートアートはあったが、見苦しい落書きは殆ど無かった。)【街並み】【大聖堂と周囲の樹木】

2025.09.27

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(16)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(3)カサ・サラザール(Casa Salazar)

昨日に続いて2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。歴史博物館の中庭を見学したあとは、すぐ近くのカサ・サラザール(Casa Salazar)を見学しました。GoogleレンズのAI解説は以下の通りです。歴史と建築様式: サラザール伯爵の宮殿として1664年に建設が始まり、1681年にファサードが完成しました。300年以上の歴史を持つバロック様式の建物です。現在の用途: かつてはサラザール伯爵の宮殿でしたが、19世紀にカナリア諸島司教の住居および教区事務所として購入され、現在はラ・ラグーナ司教区の事務所として使用されています。火災と再開: 2006年1月に火災で大きな被害を受けましたが、2009年に再建され再開されました。【マップ】(標識の意味)逆三角形の標識(白地に赤枠): これは「譲れ」または「優先道路への進入」を意味する「Yield (Ceda el paso)」標識です。前方の道路が優先道路であり、進入する前に減速し、必要であれば停止して他の車両に道を譲る必要があります。赤い縁取りと白い円:車両進入禁止の標識: 特定の方向からの車両の進入を禁止しています【カサ・サラザール(Casa Salazar)】(赤い葉っぱはポインセチアと思われます。その後ろは、ジンジャー、ゲットウ、カンナなどの可能性あり)

2025.09.26

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(15)サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(2)テネリフェ歴史人類学博物館

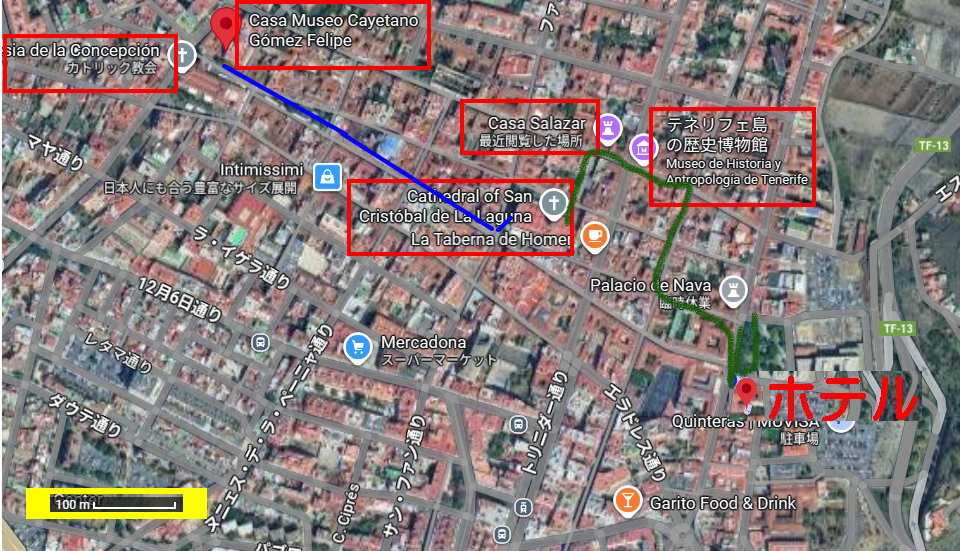

9月16日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み散策では、まずホテルから歴史博物館に向かいました。歩き始めたのが14時過ぎ、ホテルに戻ったのが16時過ぎとなりましたが、この時間帯はスペインではシエスタと呼ばれるお昼寝時間になっており、通行人はまばらでかなりの店は閉まっていました。最初に訪れた「テネリフェ歴史人類学博物館(Museo de Historia y Antropologia de Tenerife)」も「レルカリオの家(Casa Lercaro)」の中庭以外は見学しませんでした。シエスタのせいか、ガイドさんの都合なのかは未確認。なお、Googleのストリートビューで、以下の写真と同じ風景が体験できます。【マップ】【街並みを歩く。ボリビアのポトシに似ているように見えたが、こちらが元祖】(落書きではなくストリートアート)(Googleレンズ&AI解説によれば、「VADO PERMANENTE(永久駐車禁止)」の標識は車両の出入り口に設置され、いかなる車両も駐車してはならないことを示している)【GoogleレンズのAI解説によれば、「テネリフェ歴史人類学博物館(Museo de Historia y Antropologia de Tenerife)」にある「レルカリオの家(Casa Lercaro)」の中庭。16世紀の貴族の邸宅「レルカリオの家」を利用している。テネリフェ島の15世紀から20世紀までの歴史、社会、経済、文化の発展に関する展示を通じて、島の歴史を深く理解することができる。】

2025.09.25

コメント(0)

-

彼岸花、女郎花、鶴甫、シルクジャスミン、パステルフラワー、ヤブラン、ママコノシリヌグイ(半田山植物園、ほか)

月曜日~火曜日に撮影した、半田山植物園、自宅バルコニー、ウォーキングコース沿いの花のアルバムです。お彼岸の中日を過ぎましたが、彼岸花はまだ半分程度の開花。自宅では、パステルフラワー(Pseuderanthemum variabile)、シルクジャスミン、ヤブランが開花。ウォーキングコース沿いではママコノシリヌグイが小さな花を咲かせていました。このブログにも何度か書きましたが、ママコノシリヌグイは私が小学生の頃に植物図鑑を頼りにしながら最初に標本を創った草花です。【半田山植物園」(ヒガンバナ)(シロバナマンジュシャゲ1号)(オミナエシ)(ツルボ、いっぱい)【自宅室内、バルコニーの花】(パステルフラワー)(シルクジャスミン)(ヤブラン)【ウォーキングコース沿いで見かけたママコノシリヌグイ】

2025.09.24

コメント(0)

-

朝顔と朝顔もどき(半田山植物園、津山線沿い)

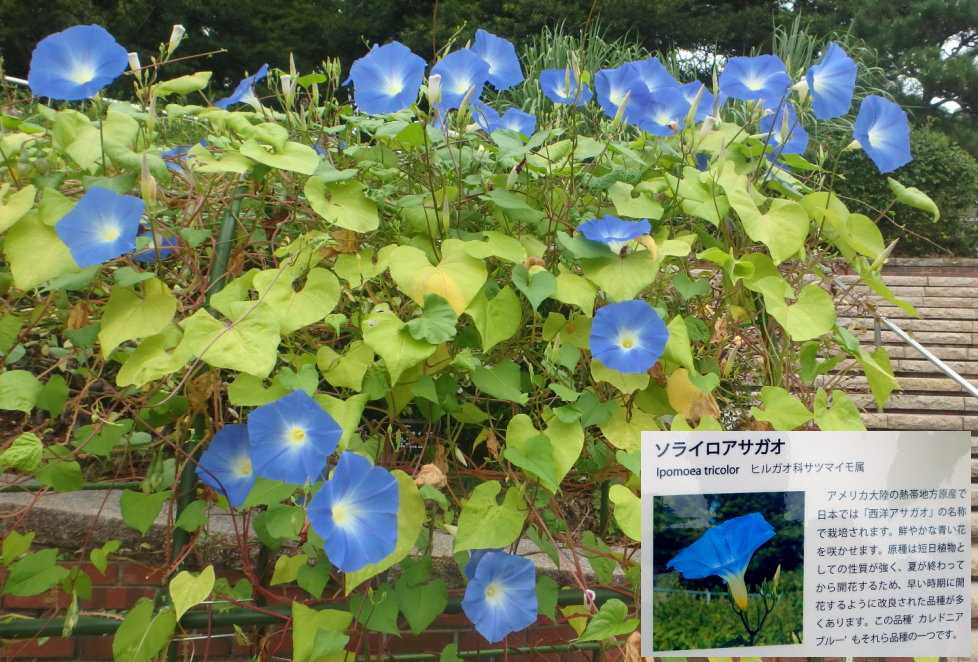

9月23日(秋分の日)の岡山は、朝の最低気温が21.8℃、日中は曇りのち小雨で気温が上がらず最高気温は15時時点で25.1℃となっています。写真は半田山植物園と途中のウォーキングコース沿いで見かけた朝顔と朝顔モドキです。もともと朝顔は短日植物のため真夏より秋になってからのほうがよく開花します。また、なかなか萎れません(西洋朝顔は日中でも萎れないが曇りの日のほうがよく開いている)。『セイヨウアサガオ』、『ソライロアサガオ』、『マルバアサガオ』はよく似たものが多く、私には区別困難です。植物園で大事に育てられているのと殆ど同じ花が津山線沿いで野生化していたりします。※Yahoo検索のAIによれば、葉っぱの形には以下の呼称があります。 並葉(なみば):アサガオの基本的な葉の形で、原種に近い野生種に見られます。常葉(つねば)とも呼ばれ、花は通常丸咲きになります。 三尖葉(さんせんよう):葉にくびれがあり、3つに分かれて先端が尖っているのが特徴です。トンボ葉(とんぼば):葉の中央が細長く伸び、葉の付け根に左右2対(または1対)の葉片があります。トンボが羽を広げたような形に見えることからこの名があり、花は大きく咲きます。芋葉(いもば):裂片(葉の切れ込み)を全く作らない変異体で、マルバアサガオと同じ形をしています。丸葉(まるば):ハート形をしており、マルバアサガオやノアサガオの葉もこの形です。 うず葉(うずば):葉の表面に膨らみがあり、濃い緑色で、葉の付け根が重なり合います。 立田葉(たつたば):カエデのように深い切れ込みがあり、通常5つに分かれます。花びらも切れ込みが入る「立田咲き」になります。乱菊葉(らんぎくば):葉の形は一定ではありませんが、特徴的な形をしています。笹葉(ささば):ササの葉を3枚合わせたような形で、葉の縁が内側に丸まることが多いです。柳葉(やなぎば):ヤナギの葉のように細長く、ひものようになるものは「糸柳(いとやなぎ)」と呼ばれます。【半田山植物園の『ソライロアサガオ』。葉っぱは「丸葉」】【葉っぱも切れ込みがある】(公民館前のアベリアの植栽に侵入)(津山線沿い)【切れ込みの無い丸葉系。津山線沿い。】【マルバアサガオの「ひげ咲き」】【津山線沿いのマメアサガオ】【岡大・文学部中庭花壇を覆い尽くす丸葉系の朝顔】【津山線沿いのマルバルコウ】【参考:スイス・ベルンのアインシュタインハウス入り口で見かけたソライロアサガオ。2006年8月撮影】

2025.09.23

コメント(0)

-

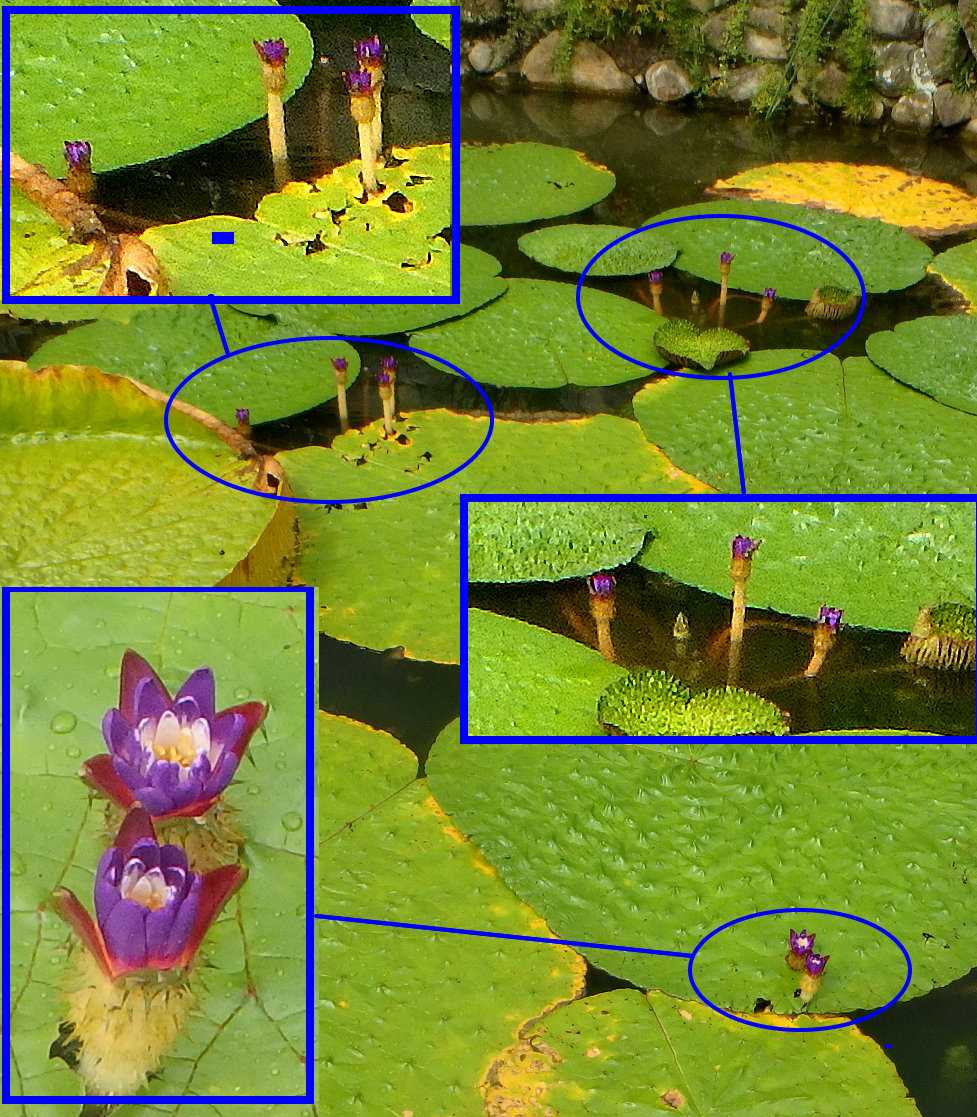

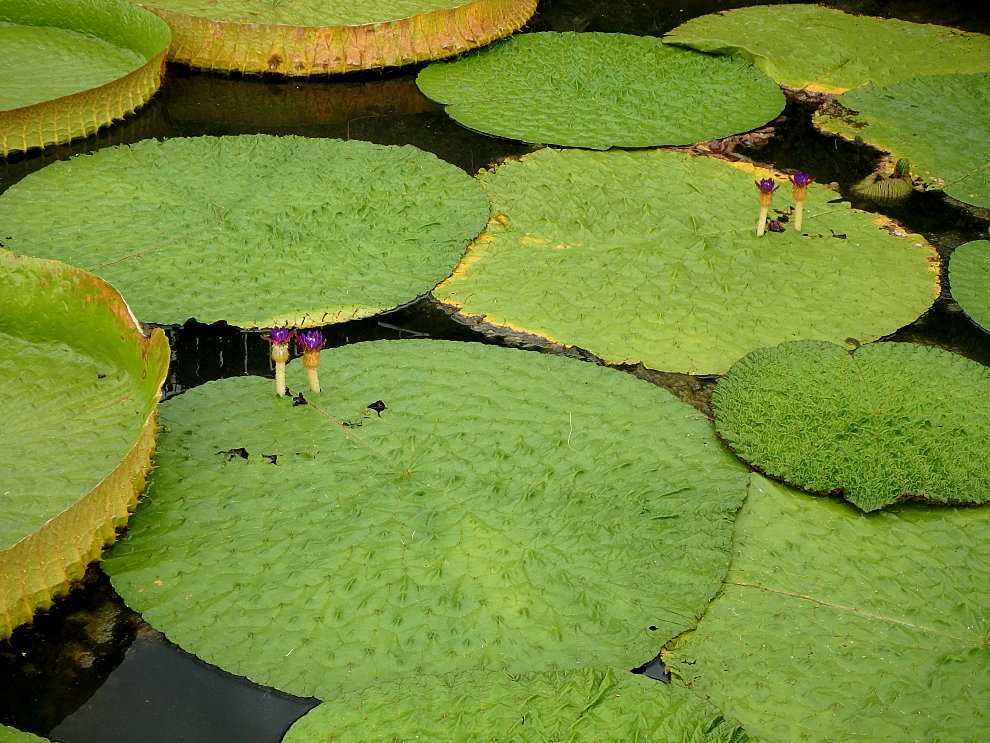

モンキアゲハ、オニバス、彼岸花、八升豆、夏藤、ルエリア・プレビフォリア、花水木、南天萩、嫁菜、雁金草(半田山植物園)

9月22日の岡山は朝の最低気温が18.4℃、日中の最高気温は28.5℃となりました。最低気温が20℃を下回ったのは6月12日以来102日ぶりとなりました。半田山植物園の温室にはモンキアゲハが迷い込んでいました。林の中でも稀に見かけますが撮影は難しい。オニバスは毎日10本近くの花茎(水上花)が出ており接写を楽しんでいます。【モンキアゲハ】【オニバスの水上花】【ヒガンバナ。お彼岸中日はあと1日だが開花は少し遅れ気味】【ハッショウマメ】【ナツフジの鞘】【温室のルエリア・プレビフォリア】【ハナミズキの実、色づく】【ナンテンハギ】【ヨメナ。ヨメナに似た花は何種類かあるが、ここの花は樹名板があるので間違い無い。】【カリガネソウ】

2025.09.22

コメント(0)

-

【訂正あり】「竜舌蘭には雌性先熟もある」を最終確認したが謎は残る(半田山植物園)

9月22日に竜舌蘭栽培担当の学芸員さんから直接説明をきくことができましたので、昨日の内容を次のように訂正させていただきます。最近出現した雄しべは、花茎の下部のほうが開花しただけであって、1か月前に開花した花茎上部と時間がずれていただけ。なので「雌性先熟」ではない。この種の植物では、栄養状態が良いと、ムカゴを作ったり追加で花をさかせたりすることがある。結実が少ない場合も、追加で花を咲かせようとする仕組みがある。花茎上部にできている実は自家受粉の可能性がある(7月31日には雄花も出ていた。↓の写真参照)竜舌蘭は他家受粉される確率が低いため、さまざまな方法で子孫を残そうとしている。----------------------以下は元の記事------------このところ何度か竜舌蘭の話題を取り上げてきました。すでに花が終わって実ができてきたのに、最近になって黄色いヒモ状のものが出現。おそらく「雌性先熟」により先に雌しべが受粉して実が成長、そして今頃になって雄しべが出てきたものと思われましたが、ネット上には「アオノリュウゼツランは雄性先熟という記事があり確信が持てませんでした。ChatGPTで何度かやりとりした結果、以下のような結論に達しました【要約・改変あり】。一般的に Agave americana は「雄性先熟」とする記述が多いのですが、実際には 種内でも変動 があり、観察地点や個体群によって「雄性先熟」「雌性先熟」の両方が報告されています。一部の研究では、アガベ類では 花粉散布と柱頭受容性が完全には一致せず、ずれ方に多様性がある とされています(つまり protandry/protogyny 両方が現れ得る)。園芸品種(marginata のような斑入り栽培品種)では、開花時期や性表現に変動が出やすいという指摘もあります。ご観察の「Agave americana marginata」は、雌性先熟 と言って差し支えありません。アガベ属全体としては protandry が多いとされますが、種内変異・品種差・環境条件によって protogyny も現れる ことがあると考えられます。特に marginata のような栽培品種は「雌性先熟」が出やすい可能性があります。もっとも、私にはまだ分からない点もあります。リュウゼツラン・マルギナータの花茎はこの1本だけでしかも夜間は閉鎖される温室内にある。とするとどこからどうやって花粉が運ばれたのか?7月31日の写真を見ると、この時にも雄しべのようなものが出現しているように見える。とすると実ができたのは7月31日頃の自家受粉、今回の雄しべは2回目の出現ということではないか?以下、時系列順に掲載。【7月31日に確認した花の再掲】【9月上旬。花茎全体と、実がついている様子】【9月21日。後から出てきた雄しべ】

2025.09.21

コメント(0)

-

空色朝顔、リュウゼツラン・マルギナータの謎、ハギ4種、オキザリス・ボーウィ(半田山植物園)

9月20日の岡山は朝の最低気温は22.8℃で過ごしやすかったものの、日中の最高気温は真夏並みの31.5℃まで上がりました。半田山植物園の温室ではすでに実をいっぱいつけているリュウゼツラン・マルギナータが再び黄色の花弁のようなものを延ばしていました。もしや「雌性先熟」で今頃になって雄しべが出てきたのかと思いましたが、こちらの記事によれば少なくともアオノリュウゼツランは「雄性先熟」のようで、同じリュウゼツランの仲間のなかで「雌性先熟」があったり「雄性先熟」があったりするのは不自然かと思います。【ソライロアサガオ】【リュウゼツラン・マルギナータ。花茎にはすでに実がなっているのに再び黄色いヒモ状のものが出てきた。】【イヌハギ。育てているのか勝手にはえているのか不明】【マルバハギ】【アレチヌスビトハギ】(参考:9月10日掲載のヌスビトハギ)【オキザリス・ボーウィ。10月になると各所にお花畑が出現】

2025.09.20

コメント(0)

-

彼岸花1号、鍾馗水仙、オニバス、フトボナガボソウ、コウホネの花の変化(半田山植物園)

9月19日の岡山は朝の最低気温が22.0℃まで下がりました。22℃台に下がったのは7月15日以来のことです。これでやっと秋が始まったかと思いましたが、日中の最高気温は30.4℃で真夏日となりました。半田山植物園では彼岸花が1株だけ開花。但し、まだ花芽が次々と出てくる様子はありません。ショウキズイセンも、理由は不明ですが、開花が早い場所と遅い場所に分かれており、一番早い場所はすでに満開となっています。オニバスはこの日は8輪が開花。うち一輪はすぐ近くに咲いており接写ができました。温室には『フトボナガボソウ』の青い花が咲いていました。確かに穂が太くて長い特徴がありますが、何とも味気ない命名です。なおこの花は小笠原や南西諸島では「我が国の生態系に及ぼすおそれのある外来種リスト」に含まれているとのこと。最後のサイコクヒメコウホネの花は、池の中で咲くのでなかなか撮れませんが、近くに咲いた時に何度か接写しています。そこで気づいたのが花の形の変化です。特徴として、外側の花びらのように見えるのは萼片雌性先熟。まずは中心部の柱頭盤が現れ、数日後から外側の雄しべが反り返り酌が開く。とのことです。【ヒガンバナ今季第1号】【ショウキズイセン。別の場所2箇所ではまだ花芽も出ていない】【オニバスの花(但し水上花)】(この日は8輪開花)(接写に成功。これが今季の『決定版オニバス』)【フトボナガボソウ。味気ない命名だが覚えやすい】【サイコクヒメコウホネの花の変化。なお複数の花の写真を並べたものであり、1つの花(←厳密には多数の花の集まり)の時系列上の変化ではない】(柱頭盤が出現)(雄しべが反り返る)

2025.09.19

コメント(2)

-

オニバスの花に最接近、狸豆、紫丁花、南天萩、ツルボ、ゲンノショウコ(半田山植物園)

9月18日の岡山は朝の最低気温は25.0でギリギリ熱帯夜だったものの、日中の最高気温は29.8℃で30℃に達しませんでした。朝9時過ぎにウォーキングに出かけようとしたところ強い雨が降ってきて中止。昼過ぎになってから半田山植物園に出かけました。この日の見どころは、オニバスの花(但し水上花)がこれまで最多(←じぶん比)の9個も咲いていたことです。しかもそのうち2輪はロープの近くに咲いていて接写(といっても50cm程度)することができました。このほか見慣れないピンクの花があり、帰宅後に画像検索したところどうやらシチョウゲらしいことが分かりました。【オニバス】(花芽が7個で今季最多←じぶん比)(手前の2輪を接写)【タヌキマメ。午後にならないと開花しない】【シチョウゲ(紫丁花)】【ナンテンハギ】【ツルボ、いっぱい】【ゲンノショウコ、いっぱい】

2025.09.18

コメント(0)

-

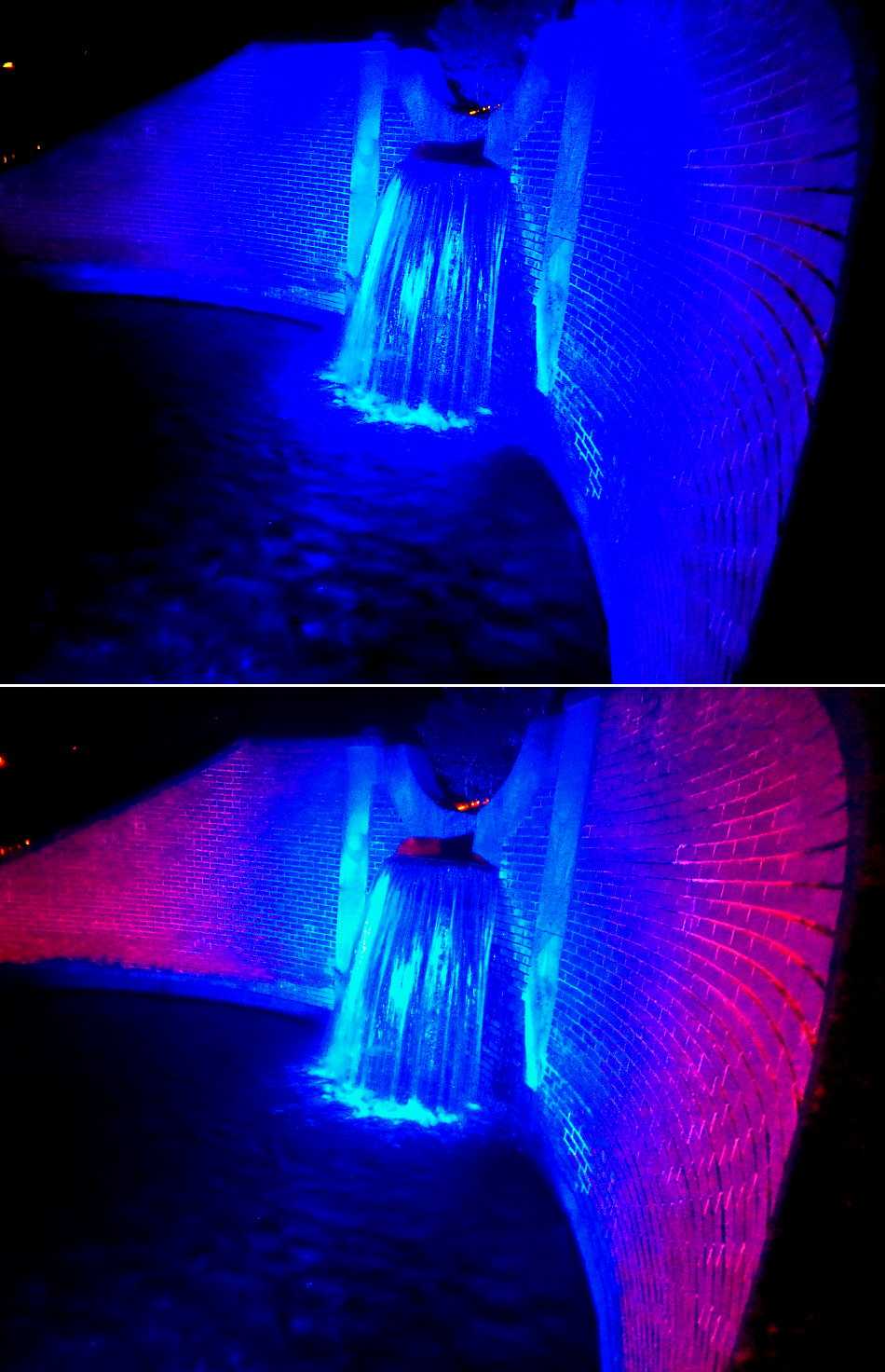

オニバス接写、ショウキズイセン、リュウゼツラン・マルギナータ、白い花4種(半田山植物園ほか)

9月17日の岡山は最低気温が25.4℃の熱帯夜、最高気温は34.4℃で猛暑日に近い暑さでした。長期予報によるとこの暑さは18日までで、19日以降は熱帯夜にも猛暑日にもならない見込みです。さて、まず先日半田山植物園で行われたナイトガーデンの話題ですが、ライトアップされていた滝が肉眼では青色に見えていたもののデジカメで撮影して画像処理ソフトでフィルターをかけると滝の両側が赤色になるという謎がありました。本日園長さんに尋ねたところ、今回のたライトアップでは青色と赤色をミックスして発光する機器を使用しており、初日は赤色、2日目と3日目は青色の光を強く出していたということでした。写真に写っていた滝の両脇の赤色は弱い赤色光が発せられていたためと考えられます。このほかオニバス池ではロープから近いところに開花があり接写に成功。温室にあるリュウゼツラン・マルギナータは、花茎の上部の種が膨らむいっぽう、花茎の下のほうには黄色い花が見えていました。【ナイトガーデンの際にライトアップされた滝。フィルターで加工後の様子(再掲)【オニバスの花に最接近(←じぶん比)】【ショウキズイセン。園内3箇所の中で真っ先に咲く。】【リュウゼツラン・マルギナータの花と実】(参考:7月31日の再掲)【白い花4種】(ヘビウリ)(フクシュウキンカン。すでに実もなっている)(芝地の雑草『メリケンムグラ」)(自宅バルコニーの『パステルフラワー(Pseuderanthemum variabile)』

2025.09.17

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(14)雲霧林/サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並み(1)

テイデ山中腹のレストランで昼食をとったあとは山を下りていったんホテルに戻りました。ホテルで小休止のあと、隣接するサン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナの街並みを散策しました。この町は1823年までテネリフェ島の最初の主都としての地位にあり、スペインが大航海時代に築いた街並みがそのまま残されており、その美しい都市景観が 1999 年に世界遺産として登録されました。スペインが新世界で最初に築いた非要塞型の都市で、ラテンアメリカにある多くの都市の形成、通り、街並みの色合い、そして町の環境といったものはこの町をモデルにしているとのこと。そう言えばボリビアのポトシを思い出させるような風景もありました。【テイデ山からラ・ラグーナまでのマップ再掲】【雲霧地帯を通過】【ラ・ラグーナの旧市街に入る】(マップ。時折ほかの道に入ったりしながらコンセプシオン教会(Iglesia de la Concepción)まで往復)(街並み)

2025.09.16

コメント(0)

-

2025年版 半田山植物園ナイトガーデン

9月12日から14日まで半田山植物園で恒例のナイトガーデンが開催されました。この3日間は18時から21時まで温室などの一部のエリアを見学することができ、夜しか開花しない花を見ることができます。出し物は毎年ほぼ同じですが、今年限定の花もありました。【エントランス広場】【滝のライトアップ】(参考:画像処理ソフトでフィルターをかけると...)【オシロイバナ。近隣の空き地でも雑草化しているが花が開いているところはなかなか見られない。写真下は翌日朝の様子】【ハリアサガオ。「朝顔」の名前がついているが夜咲き。「アカバナユウガオ」とも言う。【アオノリュウゼツランのライトアップ(左)。右は昼間の様子(撮影場所は異なる)】【ツキミソウ】(参考。8月27日に撮影した朝の様子。朝になるとピンクに変化してじきに萎む)【パラグアイオオオニバスの花】(1日目の花)(2日目の花)【夜咲きのスイレン。写真下は朝の様子】

2025.09.15

コメント(0)

-

オジギソウ、アズキナシの実、フウチョウソウ、ヤブラン、ヒレタゴボウ、クルクマ(半田山植物園、ほか)

9月14日の岡山は朝の最低気温が25.9℃の熱帯夜、昼の最高気温は32.5℃(14時12分までの最高値)となり、真夏並みの暑さになっています。写真は朝一番に訪れた半田山植物園と途中のウォーキングコースで見かけた花です。【オジギソウ。昨日より花が増えていた】(参考:昨日のオジギソウ)【アズキナシの実。このあと小豆色になる?】(参考:5月6日掲載のアズキナシの花)【セイヨウフウチョウソウ(クレオメ)。私が子どもの頃に比べるとあまり見かけなくなった。トゲが多いせいだろうか。】【ヤブラン。曇りの日のほうが色合いがいい。】【ウォーキングコース沿いの雑草の花】(ヒレタゴボウ)(アメリカセンダングサ)【自宅バルコニーのクルクマ。2021年春に通販の球根おまかせセット(他にアマリリス各種、カラーなど)で購入した中に含まれていたもので、もともと1株だったが、4株に増えて、今のところ3株が開花】

2025.09.14

コメント(0)

-

髭咲き朝顔、水葵、ハブランサス・アンダーソニー、駒繋、秋海棠、オジギソウ、タマノカンザシ(半田山植物園)

9月12日の岡山は、最低気温が23.9℃、最高気温は31.4℃で、熱帯夜にも猛暑日にもならず、いくぶん涼しさを感じるようになりました。半田山植物園では9月12日から14日まで恒例の『ナイトガーデン』が開催されています。1日目の9月12日は、あいにく19時台から20時台にかけて雷雨があり8ミリの雨を記録しました。2日目はどうでしょうか。なお、このイベントに合わせていくつかの鉢植え植物が展示されています。【「髭咲き」の朝顔】【ミズアオイ】【レインリリーの仲間『ハブランサス・アンダーソニー』。雨のおかげでいっぱい開花】【コマツナギ。もしくはタイワンコマツナギ】【シュウカイドウ】【鉢物展示の1つ、オジギソウ】【タマノカンザシ】

2025.09.13

コメント(0)

-

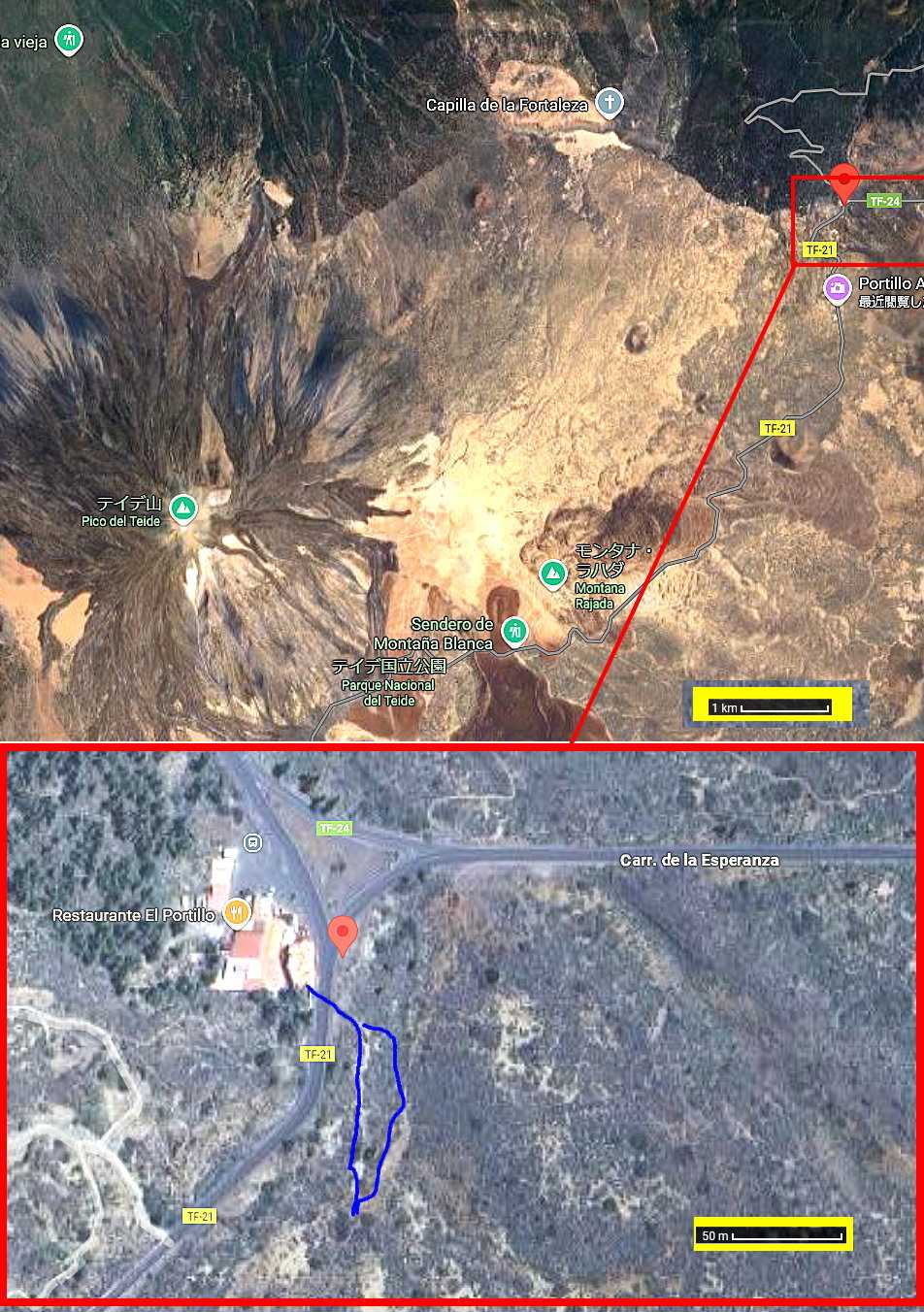

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(13)テイデ山麓のお花畑

9月9日の続き。2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。この日は、テイデ山の頂上がちょっぴり見える山麓のレストランで昼食となりました。昼食後は殆どの人たちはお店で買い物をしていましたが、私は一人で近くの遊歩道を歩いてみました。エキウムは1株もありませんでしたが、この付近では最も目立っていた黄色の『Descurainia bourgaeana 』( hierba pajoneraまたはflixweed ) と、薄紫色のエリシマム・スコパリウム (Erysimum scoparium) が群生しており、柵で保護されていました。【マップ】【昼食】【テイデ山の山頂がちょっぴり見える】【遊歩道を歩く】

2025.09.12

コメント(0)

-

萎む前のタマノカンザシ、アサギマダラかのように見えたが。グロリオサ、サフランモドキ2種(半田山植物園、ほか)

9月11日の岡山は最低気温が24.6℃で25℃以上の熱帯夜とそれほど変わりませんでしたが、いつもは深夜まで30℃以上が続くところ、前日の14時~15時に激しい雷雨がありそれ以降の気温がずっと25℃~26℃前後だったことからいつもより涼しさを感じる夜となりました。半田山植物園では、タマノカンザシの萎む前の花を見ることができました。夕方に開花して朝に萎む性質があり、以前、園の方では箱をかぶせるなどして朝の開園後でも萎まないように工夫をしていたこともありましたが、あまりうまくいかなかったようです。温室ではグロリオサが赤と黄色の花を咲かせていました。このところ長雨模様になってきたせいか、ウォーキングコース沿いではサフランモドキが次々と開花しています。レインリリーと呼ばれる花にはハブランサスとゼフィランサスがありますが、今回掲載の花はいずれもゼフィランサスの仲間です。【朝になっても萎まないタマノカンザシの花。園長さんのInstagramにも関連記事あり】【アサギマダラ飛来かと思ったが、アゲハチョウだった。老眼が進み、遠くからは区別ができない。】【グロリオサ3色】【キバナサフランモドキ Zephyranthes citrina】【サフランモドキ Zephyranthes carinata】

2025.09.11

コメント(2)

-

ヘビウリ、リュウゼツラン・マルギナータの瓢箪型の実、ツリフネソウ、ほか(半田山植物園)

9月10日の岡山は午前中から雨の予報になっていましたが実際に降ったのは13時40分から15時頃までで、短い時間ながら空が暗くなり26ミリの降水量を記録しました。写真は朝一番に訪れた半田山植物園のアルバムです。【ヘビウリ熟す】【温室内で花茎を伸ばしているリュウゼツラン・マルギナータ。すでに花は終わり、瓢箪型の実になってきた。】【温室内の『夜来香』。ナイトガーデンに向けた準備】【画像検索では『ネコノチチ』と出たが実の付き方が違うように見える】(参考:樹名板がつけられている「ホンモノ」のネコノチチ)【ツリフネソウ、いっぱい】(白花のツリフネソウも少しだけ咲いている)【ヌスビトハギ。よく見かけるアレチヌスビトハギとは異なる】【ヤブミョウガ】

2025.09.10

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(12)テイデ山カルデラの多様な地形

9月7日の続き。テイデ山のカナダ・ブランカビジターセンターを見学したあと、マップのEのあたりまで往復しカルデラの多様な地形を見学しました。溶岩や砂漠地帯が殆どでしたが、『Descurainia bourgaeana 』( hierba pajoneraまたはflixweed ) という黄色い花の群生も見られました。【マップ再掲】【カルデラ内部を往復する】(Descurainia bourgaeana 』( hierba pajoneraまたはflixweed ) (青色の岩石は火成岩の熱水変質らしい)(阿蘇山で言えば砂千里)

2025.09.09

コメント(0)

-

満月の月の出、深夜の皆既月食、翌日の朝焼け

9月7日の夕刻から9月8日の朝の間に撮影した満月、皆既月食、朝焼けの写真です。皆既月食は9月8日の2時31分から始まり、3時12分に食最大、3時53分に終了となっていました。【日の入り。西の空は雲が多かったがじきに晴れた】【備前富士(芥子山)から昇る満月】【皆既月食】【日の出前の備前富士】【半田山上空の朝焼け】

2025.09.08

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(11)カルデラに咲く赤いエキウム

9月3日のつづき。2025年9月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。ガルシア岩を見学したあと、テネリフェ島・テイデ国立公園のカナダ・ブランカビジターセンター)(マップC)に立ち寄りました。館内ではテイデ山の写真や資料が展示されており、また建物の前ではエキウム(エキウム・ウィルドプレッティ(Echium wildpretii)が深紅の花を咲かせていました。このあとマップDまで往復し、異なる角度からのテイデ山やカルデラ内の様々な地形を見学しました。【マップ再掲】【ビジターセンターで展示されていたテイデ山頂上部の写真。火口を見るためには徒歩で登頂しなければならない】【ビジターセンター前のエキウムの花】(センター前の花壇のエキウムは咲いていなかった)(たいがいの観光客は、この場所で、自分とエキウムとテイデ山の記念写真を撮る)(接写)【トカゲ出現。カラカネトカゲ】【マップEまで往復。テイデ山の形が違って見える】(詳しく見るとエキウムの群生がある)(車道沿いのエキウム)

2025.09.07

コメント(0)

-

カンレンボクとバナナ、オニバスの水中花、ナガバオモダカ、クルクマ、ほか(半田山植物園、ほか)

9月6日の岡山は朝の最低気温が23.3℃、日中の最高気温が33.7℃となり、前日の最低気温24.9℃、最高気温35.0℃に比べるといくぶん過ごしやすくなりました。半田山植物園ではカンレンボクが早くも実をつけていました。大きさは全く異なりますがバナナのようにも見えます。オニバス池では、水中花(閉鎖花)と水上花(開放花)の両方を比較することができました。【カンレンボク。園内には少なくとも2本あるが、場所は分かりにくい】(参考:カナリア諸島のバナナ)【アオノリュウゼツランの花茎が倒れないようロープで固定されていた】【韮の花】【オニバスの水中花(A)と水上花(B,C,D)】【用水路のナガバオモダカ】【バルコニーのクルクマ】

2025.09.06

コメント(0)

-

フジバカマ、オニバスの水中花、パラグアイオオオニバス、月桃の実、ハナシュクシャ、ショウジョウソウ(半田山植物園、ほか)

9月5日の岡山は台風15号の影響で深夜に38.0ミリの雨が降りましたが日中は晴れて最高気温35.0℃のギリギリ猛暑日となりました。なお朝の最低気温は24.9℃でこちらのほうはギリギリ熱帯夜になりませんでした。半田山植物園では学芸員さんに教えてもらってオニバスの水中花を初めて観察できました。なお、オニバスの花が2本ずつ咲く理由について学芸員さんに尋ねましたが、1枚の葉に1つの花がつくという以外には特に法則性は無いとのことでした。オニバスの水上花が自分の葉っぱを突き破って出てくる理由についても尋ねましたが、たまたま葉っぱがそこにあったからというお答えでした。私は個人的には、オニバスの水上花が自分の葉っぱを突き破るのは、周りの葉っぱによって開花期間に水上に顔を出すように支えている。周りのトゲトゲの葉っぱに守られて水鳥などに食べられているのを防いでいる。といった理由によるのではないかと密かに仮説を立てているところです。【フジバカマ。園芸種はフジ色をしているがここにあるのは原種に近い白花】(参考:インドネシアで見かけた『ヒヨドリヒマワリ』)【オニバスの水中花(閉鎖花)】(参考:昨日掲載のオニバスの水上花(開放花))【パラグアイオオオニバスの花。深夜に雨が降ったため、1日目の白花の一部は閉じたまま、2日目のピンクの花はまだ開いたままになっていた】【温室の月桃(月桃)の実】【ハナシュクシャ】【ショウジョウソウ】

2025.09.05

コメント(0)

-

オニバス、センニンソウ、オミナエシ、キキョウ、キツネノマゴ、ほか(半田山植物園)

台風15号の接近で9月4日の岡山は朝からほぼ曇りで最高気温は30.6℃どまりとなりました。暴風圏の無い台風ですが大雨になりそうな気配です。写真は午前中に訪れた半田山植物園のアルバムです。なお園内の秋の七草としては、キキョウ、オミナエシ、ハギ、フジバカマが目立っています。【オニバスの花。これまでのところ、花茎は2本ずつ揃って出てくるように見えましたが、AIに尋ねたところでは必ずしも法則性は無いようです。学芸員さんにも尋ねてみます。】【センニンソウ】【ヤブラン】【ツルボ】【オミナエシ】【キキョウ】【カリガネソウ】【キツネノマゴ】

2025.09.04

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(10)ガルシア岩(2)黄色い花と薄紫色の花

昨日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。今回は、ガルシア岩周辺で見かけた花の写真です。まず一番目についたのが『Descurainia bourgaeana 』( hierba pajoneraまたはflixweed ) という黄色い花です。テネリフェ島とラパルマ島に固有のアブラナ科の花です。カナリア諸島では他に、レダマ(スパニッシュブルーム)の黄色い花も目立っていましたが、マメ科なのですぐに区別できます。もう1う、エリシマム・スコパリウム (Erysimum scoparium) という薄紫色の花もたくさん咲いていました。こちらもカナリア諸島固有種で、主にテネリフェ島のテイデ山周辺の乾燥した高山地帯に自生しています。紫や白の小さな花を穂状に咲かせます。乾燥に強く、岩の多い環境に適応しています。アブラナ科。【デスキュライニア・ブルガアナ Descurainia bourgaeana 】【エリシマム・スコパリウム (Erysimum scoparium)】【Googleレンズでは『カミツレモドキ』と推定されたがたぶん別種】【エキウム。エキウムの美しい写真は次回に掲載予定】

2025.09.03

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(9)ガルシア岩(1)

昨日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。テイデ山ロープウェイで下山したあとは、ガルシア岩という岩峰群を見学しました。念のためAIに説明をしてもらったところ、以下のような回答をいただきました。 「Los Roques de García(ロス・ロケス・デ・ガルシア)」 は、テネリフェ島のテイデ国立公園にある 岩石群全体の名称 です。スペイン語の Roque は「岩」や「岩塊」「岩峰」を意味し、Roques はその複数形 → 「岩々」「岩峰群」というニュアンスです。そのため、「Los Roques de García」=「ガルシアの岩々」 という意味になります。実際には、いくつもの特徴的な岩峰があり、その中で特に有名なのが Roque Cinchado(ロケ・シンチャード) という細長くねじれた形の岩です。観光写真やパンフレットによく載っているのはこの岩ですが、名称としては群全体を指しています。【マップ再掲。C地点がガルシア岩】【ガルシア岩の岩峰群】【中央の岩がRoque Cinchado(ロケ・シンチャード)】【ガルシア岩より奥のエリアは観光客が少なく自然の状態がそのまま残っている】

2025.09.02

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(8)テイデ山からガルシア岩へ

8月30日の続き。2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。テイデ山ロープウェイ(パンフレットでは「ケーブルカー」)で下山したあと、カルデラ内にある『ガルシア岩』を見学に行きました。6月8日の日記にも書きましたが、最近私が訪れている海外旅行先はどこも景色が似通っており、特に「尖った岩」は7か所も訪れており、よくも飽きもせずに同じような風景ばかりを旅行しているものだと我ながらあきれてしまいます。パキスタン・南西部のヒンゴル国立公園カザフスタン・マンギスタウ中国・西チベットの土林モニュメントバレーやブライスキャニオンエチオピア・ダロール火山カザフスタン・チャリンキャニオンドロミテ(ドロミーティ)【マップ。本日はBからCまでの景色】【下りのロープウェイからの眺め】【ロープウェイ乗り場付近の花。赤色のエキウムもあり。】【ガルシア岩に到着】

2025.09.01

コメント(0)

-

巨大輪朝顔、ホヤ、アオノリュウゼツラン、ヨウシュヤマゴボウ、パイナップルリリー、他(半田山植物園、岡山大学)

8月30日に半田山植物園、31日に岡大構内で撮影した花のアルバムです。半田山植物園では今季最大(←じぶん比)の巨大輪朝顔を見かけました。岡大・文学部周辺ではサルスベリの花が見頃。中庭花壇は雑草だらけでしたが、パイナップルリリー(ユーコミス)が1株だけ花茎を伸ばしていました。【8月30日の半田山植物園】(巨大輪朝顔)(温室のホヤの花)(アオノリュウゼツランの花茎もそろそろ終わりか)【8月31日の岡大・文学部周辺】(ヨウシュヤマゴボウ)(クサギ)(サルスベリ)(ボランティアがいないため雑草だらけになった中庭花壇)(パイナップルリリー(ユーコミス)の花茎)

2025.08.31

コメント(2)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(7)テイデ山3500m周辺トレッキング

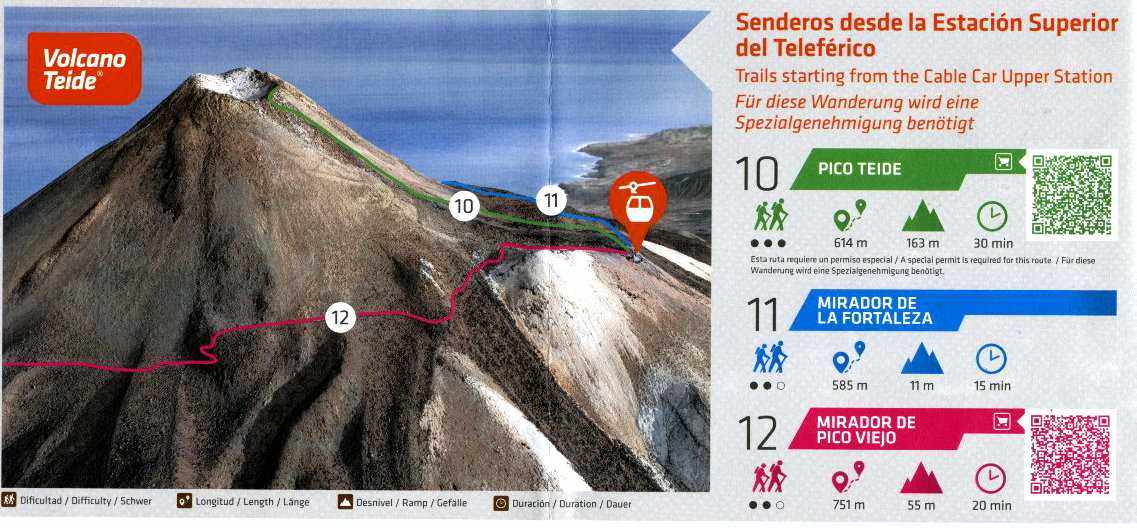

8月25日の続き。2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。テイデ山の3555m地点までロープウェイ【案内パンフレットでは「ケーブルカー」】で登ったあと、時計回りに少しだけトレッキングとなりました。高低差は殆ど無かったものの、短時間で高所にやってきたため注意が必要です。【トレッキング案内再掲。⑫まで往復。なおピコ・テイデへのアクセス: ピコ・テイデ(10番)へのルートは、特別な許可が必要。】※なおパノラマ写真は右クリックで拡大できます。【テイデ山山頂を仰ぐ。登山者と見られる人影あり。但しトレイル脇の案内板かも】【南西方向のパノラマ】【ゴメラ島が見える】【西方向のパノラマ】【残雪あり】【Roques de García(ガルシア岩)方面を見下ろす】【ミラドール・デ・ピコ・ビエホ (MIRADOR DE PICO VIEJO)に到着。ピコ ビエホは、テネリフェ島とカナリア諸島で 2 番目に高い山で、頂上の高さは海抜 3,129 m、火口の直径は約 720 メートル。】

2025.08.30

コメント(0)

-

サガリバナ落花、ルリタテハ、タカサゴフヨウ(ヤノネボンテンカ)とヘクソカズラの類似性、イワタバコ(半田山植物園、ほか)

8月29日の岡山は最低気温が25.9℃の熱帯夜、最高気温は36.2℃の猛暑日となりました。私が子どもの頃は2学期は9月1日から始まると決まっていたように記憶していますが、いまは8月25日頃から順次始まっているようですね。半田山植物園の温室では、8月27日から28日頃にサガリバナの花が開いていましたが、29日にはすべて散っていました。【サガリバナ】(8月27日の再掲)(8月28日)(8月29日は終了)【以下、ウォーキングコース沿い】(ルリタテハ出現)(タカサゴフヨウ【ヤノネボンテンカ】)(白と赤の組合せが似ているヘクソカズラ)【自宅で育てているイワタバコ。ストレプトカーパスに比べると高温多湿に強い。葉挿しにも成功している】

2025.08.29

コメント(0)

-

1時間かけて虹の始まりから終わりまでを眺める(岡山)

8月27日の夕刻、岡山でかなり鮮明が虹が出現しました。私のマンションからは右側(南側)の半分しか観察できませんでしたが、岡山大学公式Xなどに全体像が公開されていました。この虹は寒冷前線に伴う積乱雲が上空を通過し、日没(18時38分)の1時間前から西の空が晴れてきたため長時間にわたり虹を観察することができました。虹の出現は17時35分、虹が見えなくなったのは18時25分頃となりました。日没直前に赤い虹が見られるのではないかと期待しましたが【こちら参照】、普通の配色の虹がボンヤリと消えていくだけでこれぞ赤虹というような単色にはなりませんでした。このほか、日没直後に、彗星型の飛行機雲も見えていました。※近隣の家屋・ビルはプライバシー保護のため消しています。金色に輝いているのは世界三大黄金像の1つ、岡山の大黒天】【17時37分頃から出現】【18時20分の太陽と18時21分の虹。このあと虹は消えた】【彗星型飛行機雲】

2025.08.28

コメント(0)

-

ツルボ、オニバス4輪、サガリバナ、ゲンペイカズラ変色、ハマナス、ツキミソウとオオマツヨイグサ(半田山植物園)、ハブランサス・アンダーソニー

8月27日の岡山は最低気温は25.8℃の熱帯夜でしたが、日中の最高気温は積乱雲通過の影響で34.5℃までしか上がらず猛暑日にはなりませんでした。写真は、8月25日と27日に撮影した半田山植物園のアルバムです。園内ではツルボが出現、葉っぱを突き破って顔を出すオニバスの花芽は4輪出現していました。面白いところでは、温室でサガリバナが咲いたこと、ゲンペイカズラの花が薄紫色に変色していたことです。このほか、ツキミソウとオオマツヨイグサの花を同時に眺めることができました。最後のハブランサス・アンダーソニーは、自宅で種から育てたもので開花まで2年かかりました。【ツルボ】【オニバス、4輪出現】【サガリバナ】【ゲンペイカズラの終わりかけの花。薄紫色に変色】(参考:インドネシアで見かけたベニベンケイカズラと、今回と同じ株のベンケイカズラの変色前の様子】【ハマナス】【ツキミソウ】【ツキミソウと混同されることが多いオオマツヨイグサ】【実生で育てたハブランサス・アンダーソニー。7輪が一斉開花】

2025.08.27

コメント(0)

-

サトウキビ、ギンナン、ワルナスビ、サンゴジュ、ほか(岡山大学)

8月26日の岡山は最低気温が27.3℃の熱帯夜、最高気温は36.2℃の猛暑日となりました。この日は半田山植物園が休園日のため、代わりに岡大構内を歩きました。農学部農場では研究のため少なくとも2か所でサトウキビが植えられています。肥料の違いで成長を比較しているように見えましたが、これだけ猛暑日続きでは、どんな土壌でもよく育ちそうに思われます。【農場の水田。稲の生育も良さそう】【サトウキビ】【マルバアサガオ】【ギンナン、ぎっしり】【ナンキンハゼ】【ワルナスビ。もともとはツルニチニチソウが植えられていたが、完全に入れ替わってしまった。ツルニチニチソウもかなりの繁殖力があるはずだがワルナスビにはかなわない】【サンゴジュの赤い実】

2025.08.26

コメント(0)

-

2025年5月 花のカナリア諸島自然紀行(6)テイデ山(3716m)ロープウェイに乗る

8月23日に続いて、2025年5月に訪れたカナリア諸島のアルバムです。専用バスでテイデ山カルデラの中に入ると外輪山の険しい崖が目に入るようになりました。さらに高度が上がり、標高2356mのロープウェイ乗り場に到着。ここから3555m地点まで一気に登ります。日本の富士山で言えば、ロープウェイ乗り場は五合目(吉田口2305m、富士宮口2400m)とほぼ同じ。また終点は九合目(吉田口3600m、富士宮口3460m)とほぼ同じ高さです。【ルートマップ再掲】【森林帯を越え砂礫地帯へ】(カルデラ内部に入り、外輪山の険しい崖が見えてきた)(エキウム初登場。赤花のエキウム・ウィルドプレッティ)【ロープウェイ乗り場】(マップ)(乗り場)(ぐんぐん標高を上げる)

2025.08.25

コメント(0)

全7367件 (7367件中 1-50件目)

-

-

- 日本全国のホテル

- 【広島】筒賀温泉 グリーンスパつつ…

- (2025-10-13 22:13:41)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 高気温でも秋。( ~オチェーアノ …

- (2025-10-12 11:55:21)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 …

- (2025-10-13 00:00:12)

-