全て

| カテゴリ未分類

| 8ミリビデオデッキ 修理

| 修理

| ビデオテープあれこれ

| ベータデッキ DVデッキ 修理

| 8ミリビデオデッキ中古販売コーナー

| 8ミリビデオ 部品補修のしかた

| 8ミリビデオデッキとDVDレコーダーの接続のしかた

| ポケットコンピューター

| 住宅の修理

カテゴリ: カテゴリ未分類

8ミリビデオデッキ

や 補修用品

などの紹介

画像(写真) を クリック(タップ)して詳細表示できます。

売切れの際はご了承ください。

部品補修の続き は 下の方に掲載しています。R6 4 2更新

ビデオデッキを長く楽しむために

時々おこなって欲しいのは ヘッドの掃除 と ピンチローラーのゴム保護剤塗付

8ミリビデオデッキ

8ミリビデオカメラ 66960円 送料別

修理(部品補修の続き)

部品補修については掲載写真も多くバックアップファイルが大きすぎて

セーブ出来ない為に 続きをこちらで公開させていただいております。

どうぞ 存分にご覧くださいませ。

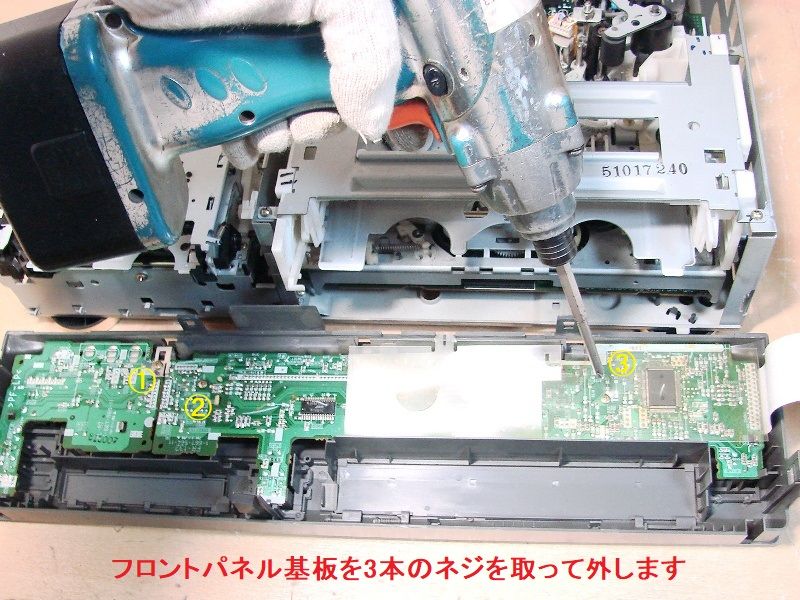

⑭ 巻戻しボタンを押して早送りになる

修理難易度 ☆☆ Lv2初級

巻戻しボタンを押すと早送り され、 早送りボタンを押すとなぜか録画 されるという

スイッチ関係の誤作動は年数経過で 接触不良 を起こしている可能性が高いので

接触不良を起こしているケーブルや端子の接点復活をしていきます。

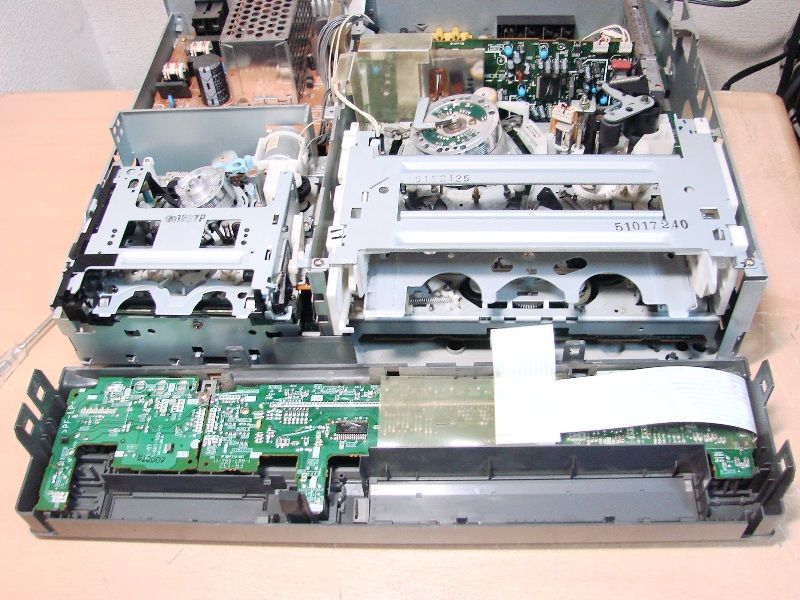

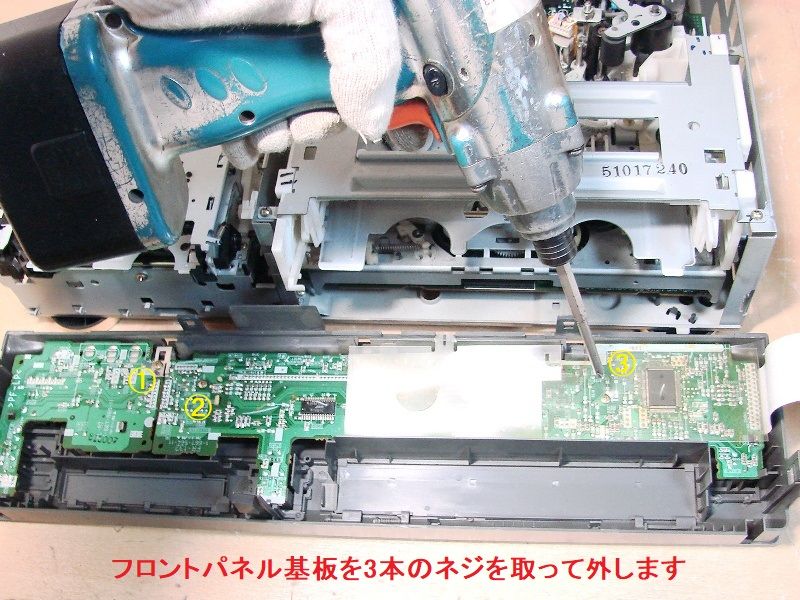

まずは 天板とフロントパネルを外して、

フロントパネルの基板を取り出します。

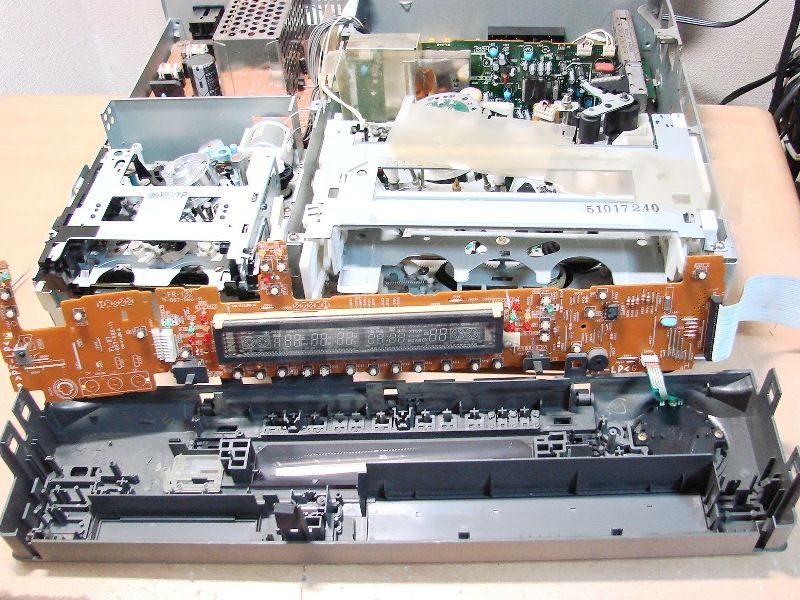

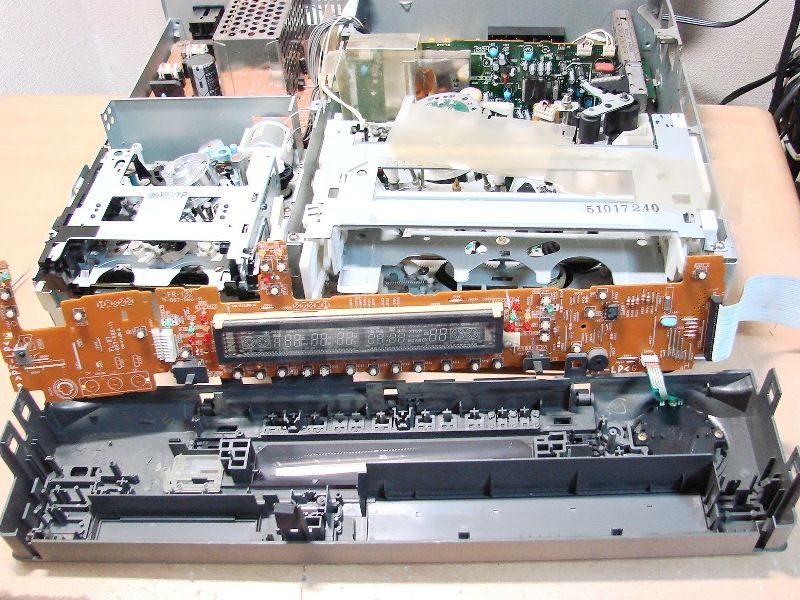

基板が外れたところ

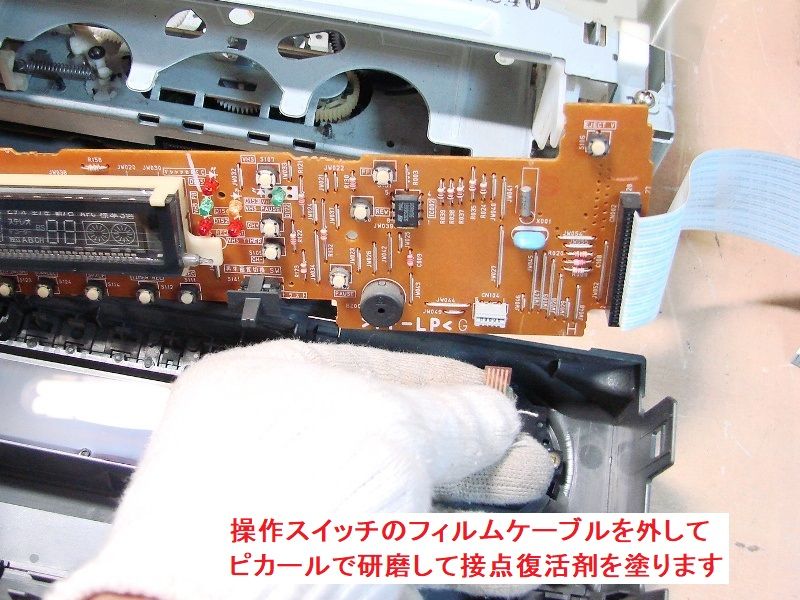

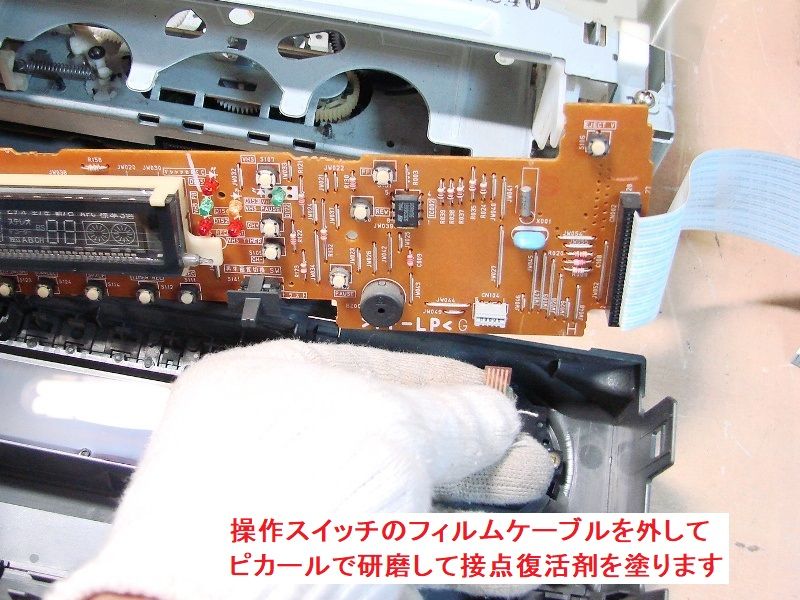

フィルムケーブル を外して、 金属磨き「 ぴかーる 」でケーブルの端子を磨きます 。

ケーブルの端子に 接点導電復活剤2501 を塗って差し込んで元通りに組み立てます。

フロントパネルと本体を接続している フラットケーブル の端子を 金属磨き で

磨いていきます。

ケーブルの端子に ただの接点復活剤やエレクトロニックスプレーは使わず、

スリーボンドの 接点導電復活剤2501 を塗付し 差し込んで元通りに組み立てます。

フロントパネルを本体に取り付けて完成です。

誤作動しないで 早送り 巻戻しが出来るようになりました。

小分け容器に移してから綿棒に付けて使用。

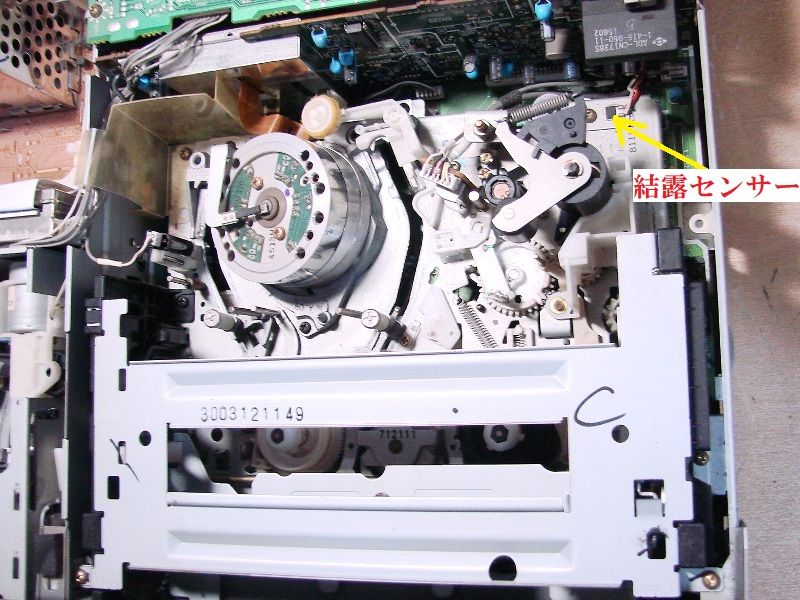

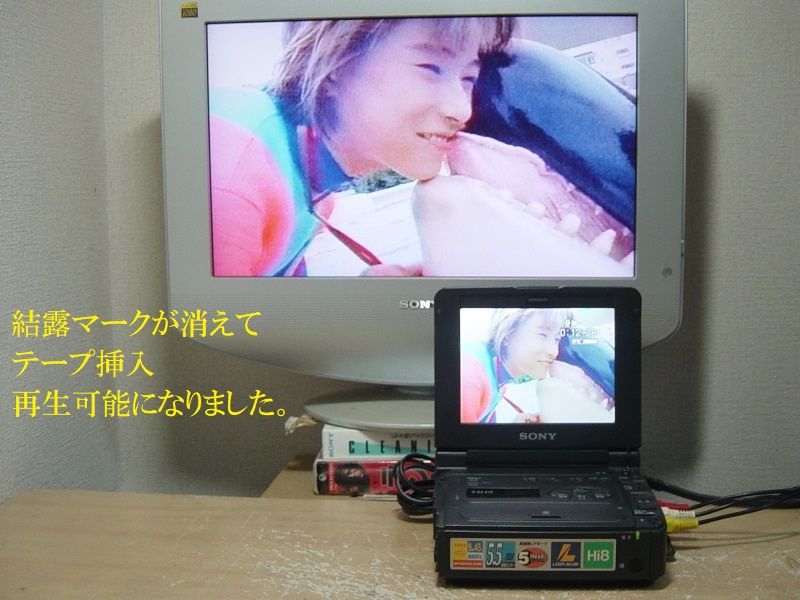

⑮ 結露マークが点滅 いつまでも消えない (結露センサー)

修理難易度 ☆ Lv1簡単

年数経過の8ミリビデオデッキで

結露マークが点滅したまま テープ再生が出来ない という事例が跡を絶たない

結露マーク? 結露とは、、?

ビデオテープを使用する ビデオデッキ や ビデオカメラ は

回転ヘッドが温度変化により 結露 するとテープがくっついて絡んでしまうので

結露から湿気回復までは 結露センサー によって 録画や再生を出来なくしています 。

結露とは 温度変化によって 露(水滴) が付いてしまう事

ビールをグラスに注ぐと グラスの表面に水滴が付いたり

冬の寒い時期に部屋を暖めると 窓ガラスが曇ったり水滴が付いたりしますよね。

回転ヘッドが冷えていて 急に暖房をかけるとヘッドの表面に水滴が付くのです!

もしも露付き(結露)の場合は 結露マーク が 点滅 し

VHSテープは内部で待機状態のまま再生が出来ず、8ミリテープは挿入出来ません。

結露センサーが正常であれば そのまま通電して1~2時間もすれば

結露マークは解除されて テープ再生できるようになります。

しかし、

年数経過やホコリ付着などで 結露センサーが役目を果たさない 状態だと

いつまで経っても結露マークが点滅したまま再生などの操作が出来ない事が、、、

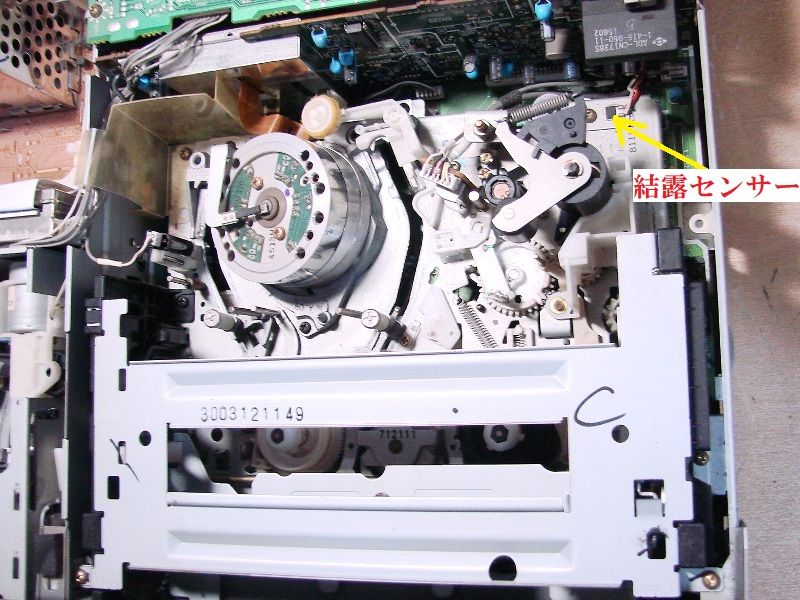

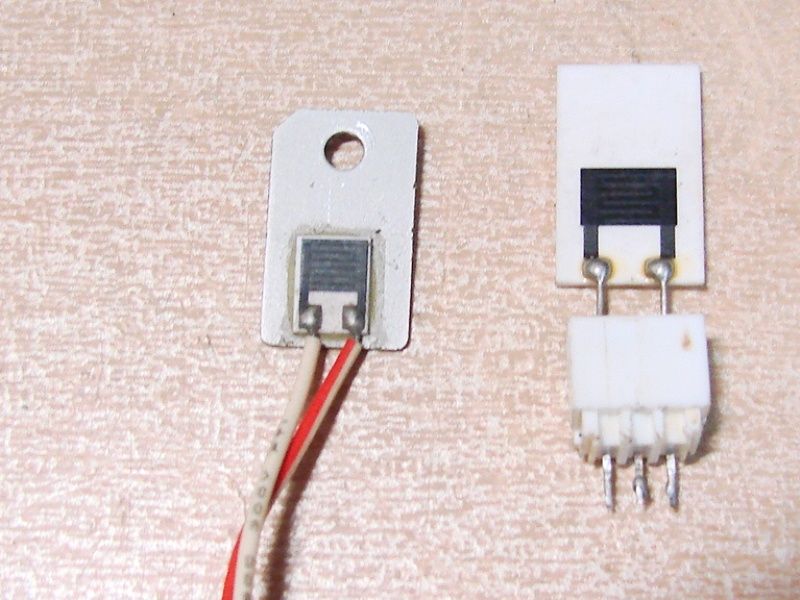

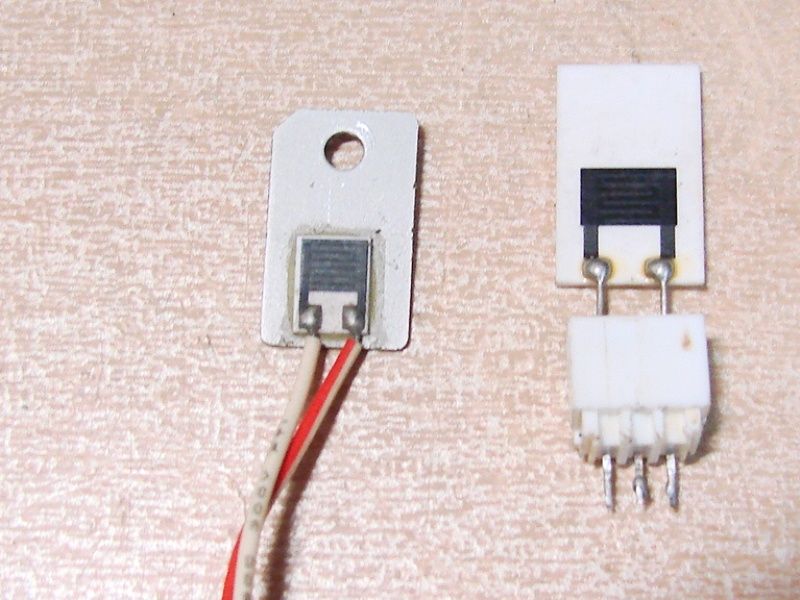

これが結露センサー

左側のものは94年~99年製で使用され 右側のものは99年製以降に使用されている

通常の抵抗値が1KΩ以下 で 湿気が多くなると3KΩ以上 の抵抗値となるもので

湿度による抵抗値の変化を利用して 結露時には再生機能などを一時ストップ させている

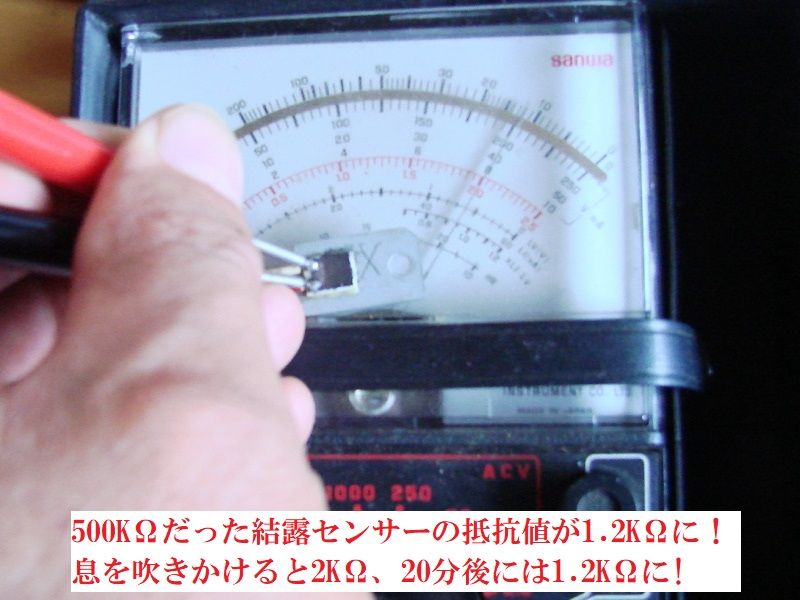

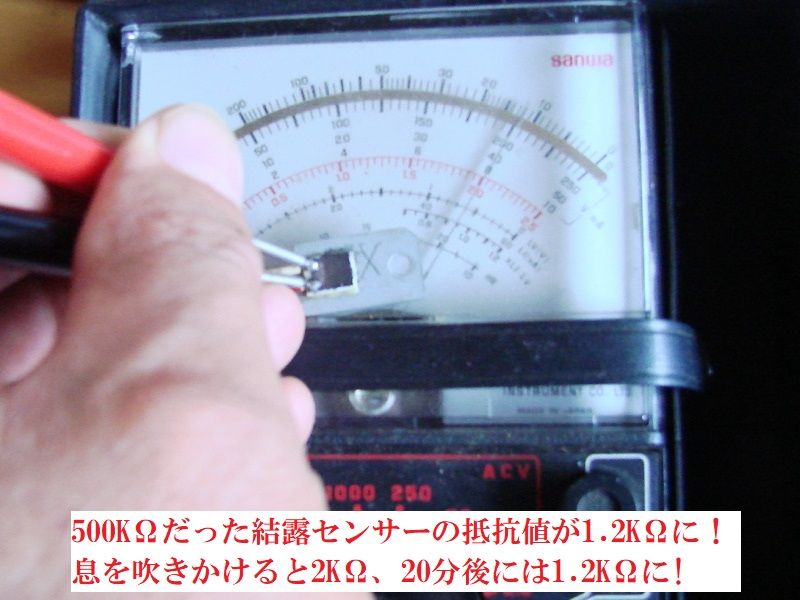

不良な結露センサーの抵抗値を測ってみます。

結露センサーの抵抗値は、本来500Ω~1KΩのはずが500KΩ センサーが働かない!

正常なセンサーを計ると2KΩ程度でしたので 先ほどの500KΩのセンサーは異常!

アルコールでセンサーをふき取ると直るというのがネットにてあるようですが、、

拭き取ったけど直らなかったという話も多いようです。(湿気を吸い取る?)

正常なセンサーの抵抗値に合わせて 固定抵抗をセンサーに取り付ける という

結露マークを強制解除する荒業 の事をブログ愛読者さまから知り得ましたが、

抵抗を付けると 本体の結露マークが消えてテープ再生出来る様にはなりますが、

これでは 本当に結露した時に結露センサーが動作してくれません。

そこで hirokunkitakami修理工房 では

結露マークの強制解除 ではなく あくまでも 結露センサー の 補修 をします。

結露センサーの表面は導電粉が塗られているので 、普通の炭は通電しないが

備長炭は通電し 鉛筆の芯も通電する 事を思い出し、 鉛筆を導電粉代わりにして

抵抗値を下げてみたらいいのでは? それは グッドアイデア !

シャープペンシルの2B芯 で黒い導電粉部分と半田付けしている端子周辺を

こする というか 書く というか 黒く塗って いきます。

シャーペンでぬりぬりする事で通電を良くして抵抗値を下げてあげます

ただし、

結露センサーの黒い導電粉部分が取れて白っぽい場合はセンサー交換してください。

黒い導電粉が取れていると結露センサーの役目を果たしません。

導電粉が無い状態で鉛筆ぬりぬりすると直接通電して抵抗値がゼロになってしまいます。 (危)

鉛筆ぬりぬりで導電粉の補助をしているので、

黒い導電粉が取れて白っぽくなっている場合は鉛筆ぬりぬりは行わないで下さい。

HB や H では湿度上昇でも抵抗値が上がりにいので B や 2B を使用した方が良いです。

(HBでも抵抗値は下がりますが結露した時に抵抗値が上がりにくいから 2B がいい)

シャープペンシル(Bまたは2B)で黒塗りします 。(鉛筆の2Bでもいいです)

抵抗値が下がらなければ 上塗りしていき 1KΩ程度にします。

あまり濃く塗ると抵抗値が100Ωとか低くなり過ぎて 結露した時でも抵抗値が

上がらずにセンサーとしての機能を果たさなくなりますので 1KΩ程度 にするの が

良いでしょう。(3KΩか5KΩ程度になると結露と判断するようになってたような気が)

今回は結露センサーの抵抗値が500KΩの 補修 なので、何度か塗りました。

抵抗値を計りながら シャーペンや鉛筆で 塗ると良いでしょう。

塗りすぎて 抵抗値が低くなり過ぎた場合 はどうしたらいいの??

鉛筆で書いたわけですから 消しゴムで消せる、、、

指で軽くこすると 簡単に鉛筆粉が取れて 抵抗値は変わります ので調整可能!。

勿論ですが、結露センサーは 取り外さずにそのままの状態で抵抗値が測れます し

シャーペン ぬりぬりも そのままで出来る ので 非常に 簡単ながら 効果抜群 です。

シャーペンでぬりぬりした結露センサーに

息 を吹きかけると抵抗値が上がります し 湿気回復すると1.2KΩに戻りました から

これで 結露センサーの役目を果たせます ね。

もう一度シャープペンシルで軽く塗ったら抵抗値が1KΩになったので

DV+VHSデッキに 実際に装着して使用テストを実施、

別段なく 使用出来て 良好でしたので ブログにアップさせて頂きました。

結露センサーの黒い導電粉部分が取れて白っぽい場合はセンサー交換してください。

結露センサーが点滅したままで どーしたものかと 右往左往してたのが、、

鉛筆ぬりぬりで 直るなんて 簡単すぎて 思わず笑ってしまいます hahaha!

これは あくまで 補修 です

皆様からの ご意見 ご感想 結果報告 などメールにて お待ちいたしております。

cqe00640@nifty.comまで

(しーきゅーいーぜろぜろろくよんぜろあっとまーくニフティドットコム)

おまけ

ブログをご覧になられた方から 8ミリビデオウォークマン の 結露マーク が解消されずに

困っているとのメールを頂き、他にもお困りの方の為にと追加でアップします。

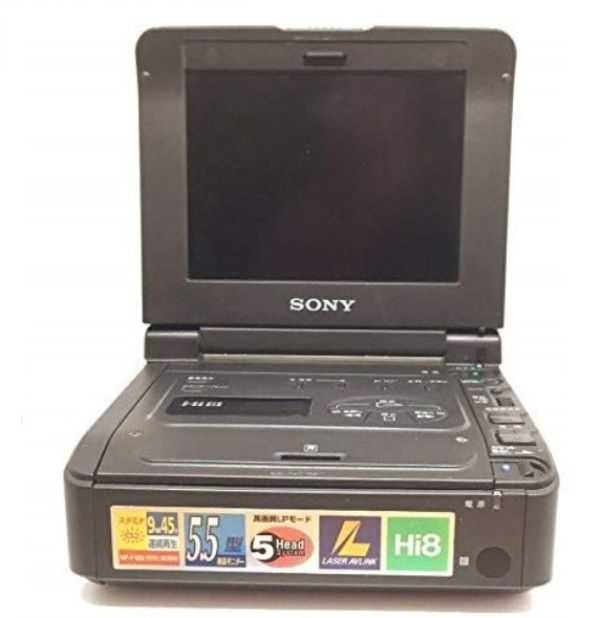

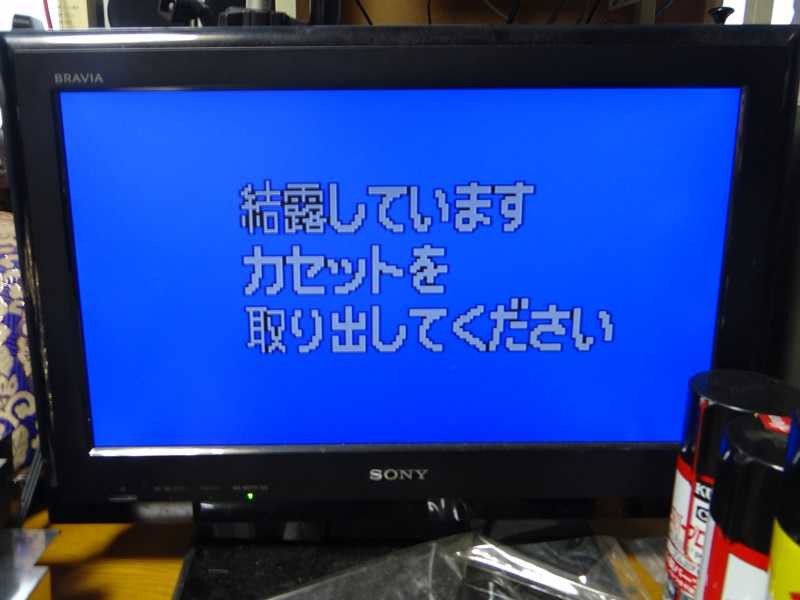

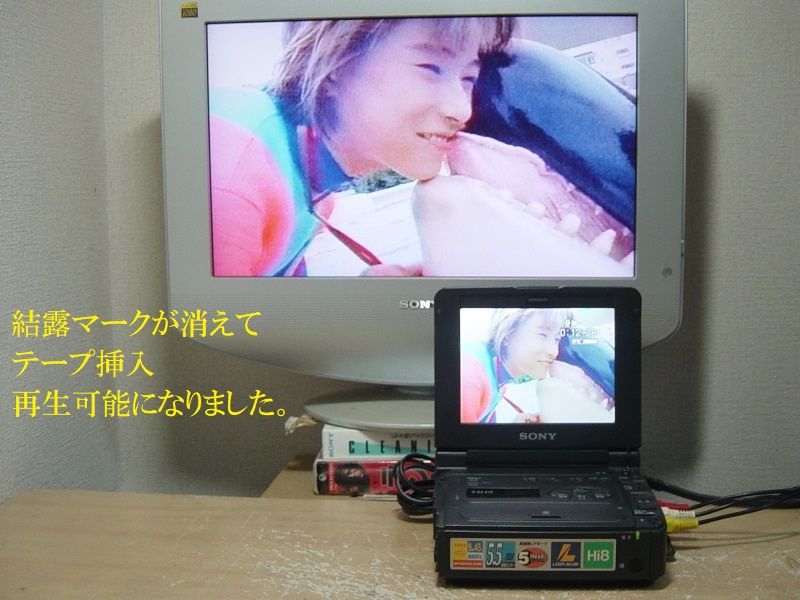

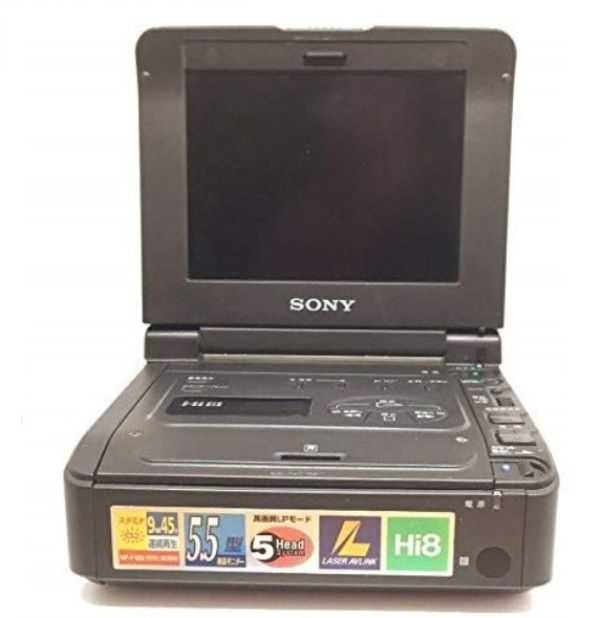

当方で手持ちの 8ミリビデオウォークマン GV-A700

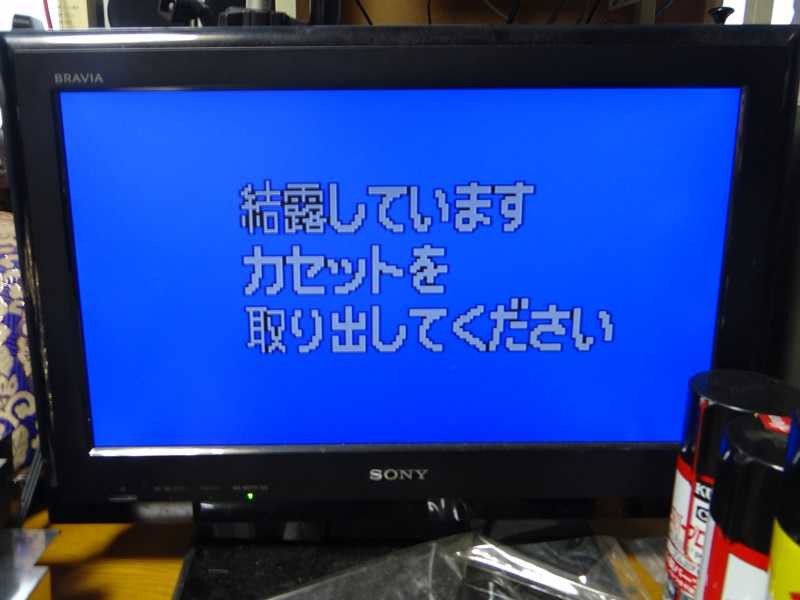

結露しています

カセットを

取り出してください と表示されて

結露マークが点滅したまま いつまでも結露解除しない場合

結露センサーの不具合が考えられます。

再生などの 操作パネル のネジを外して持ち上げると、結露センサーが出てきます

これが結露センサーです。ぬりぬりが終わったらボタン類を慎重に取り付けてネジ止めすればOK!

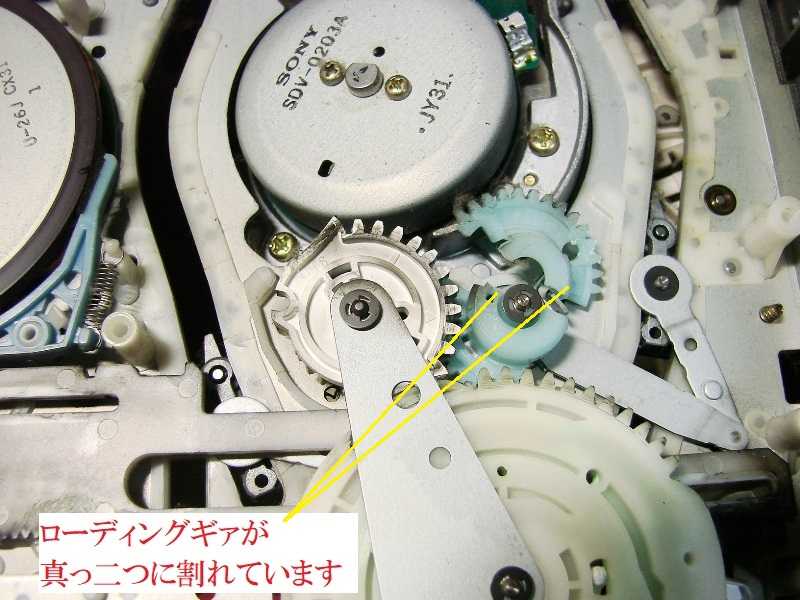

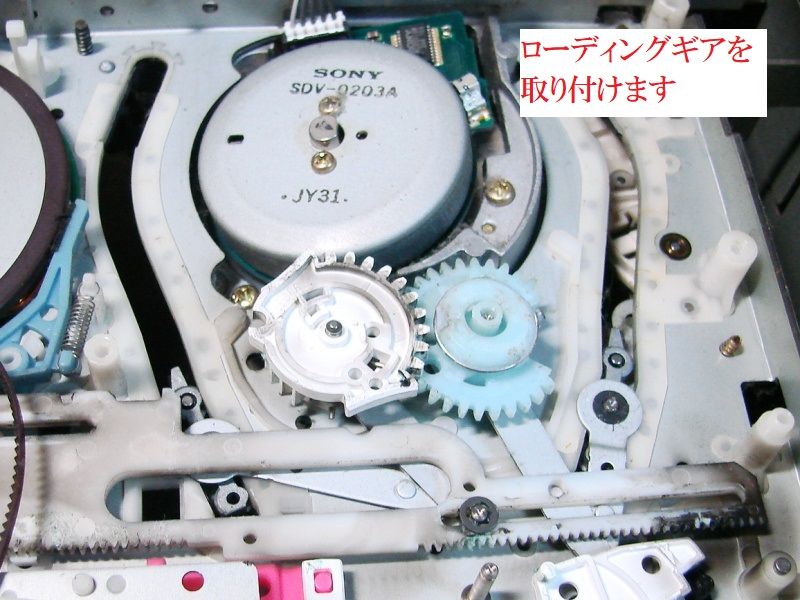

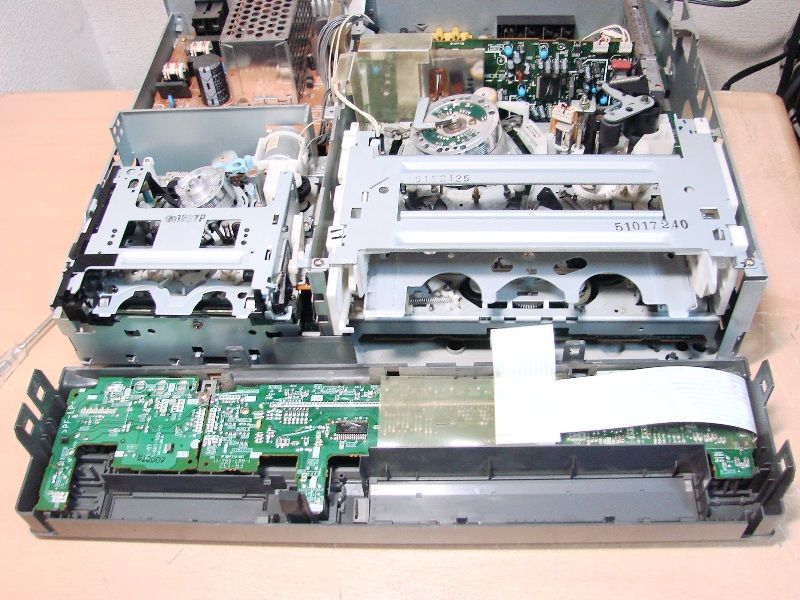

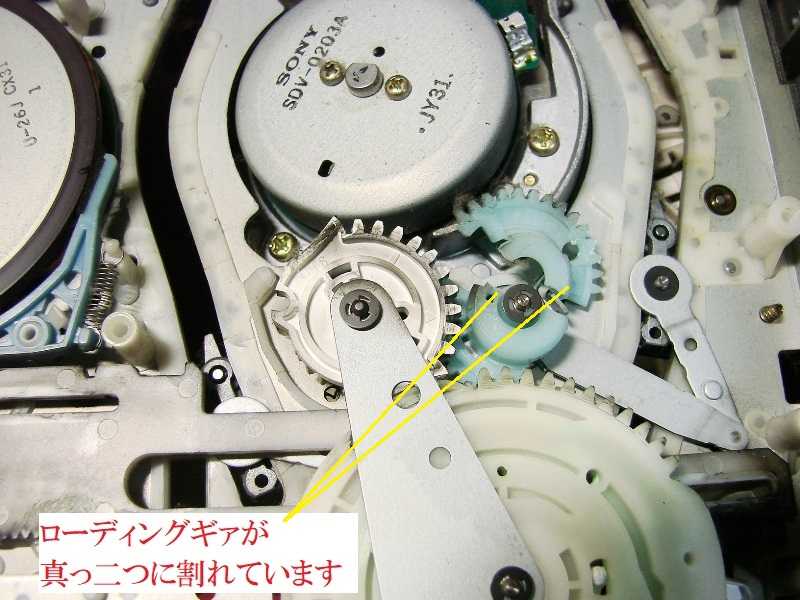

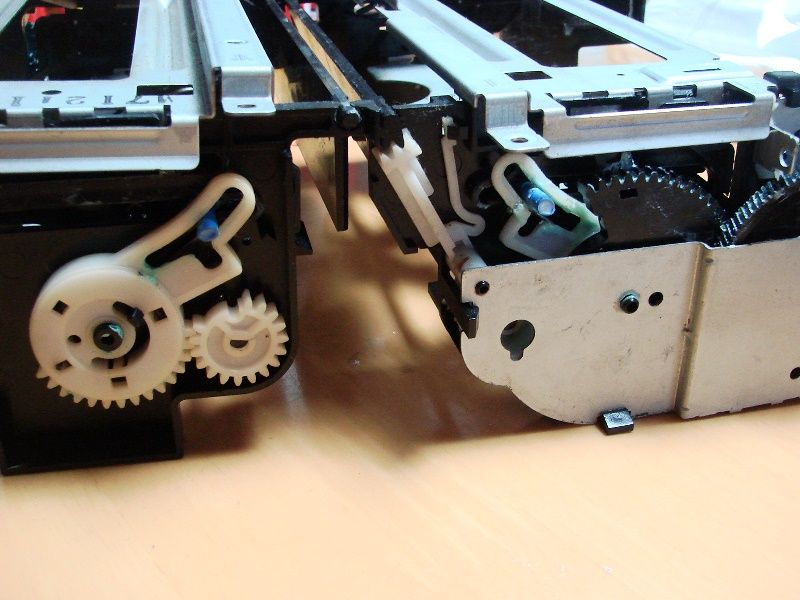

⑯ WV-F1 WV-H1 WV-BS1限定

VHSテープローディング不良(ローディングギア)

修理難易度 ☆☆☆☆ Lv4中級

VHSテープは入っていくが再生ができない

フタを開けて中を見て見ると、ローディング不良になっていた

補修の機種はWV-H1ですが

WV-H1 WV-F1 WV-BS1が同じメカを使用しています

天板を取り除きVHSメカユニットを覗いてみると、、コースターSが動いていない

こんな場合考えられるのはローディングギアの不具合

本体を裏返して、メカユニット基板を外します。

やはり ローディングギアでしたか、、

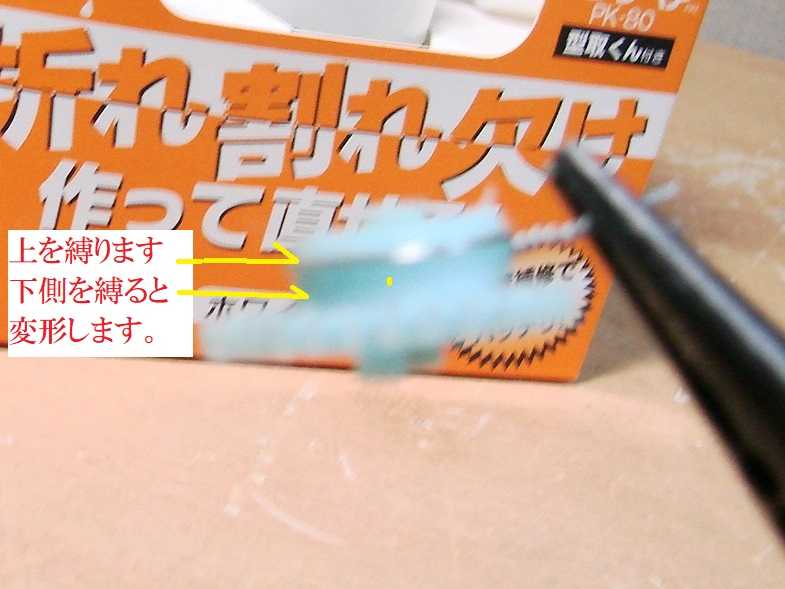

では 補修していきましょう

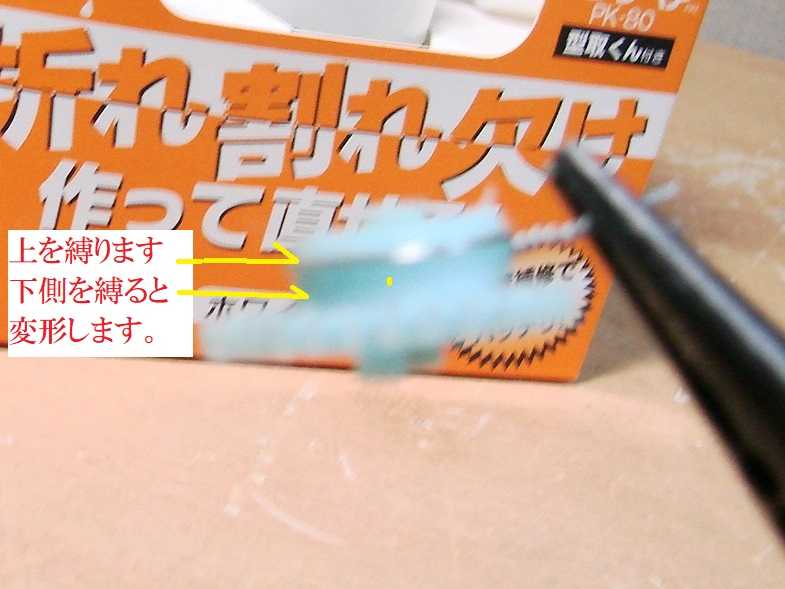

まずは 樹脂接着 します。(プラリペア使用)

接着だけでは いとも簡単に剥がれますので

ステンレスワイヤーで

縛っていきます

ここがポイント!

出来る限り縛り部分が少なくなるように切断(周囲のギアに当たらないように)

縛ったワイヤーがズレて外れたりしないように、接着剤でワイヤーを固めます

(半田ごてを使ってワイヤーの溝を作ってワイヤーが外れないようにする手もあり)

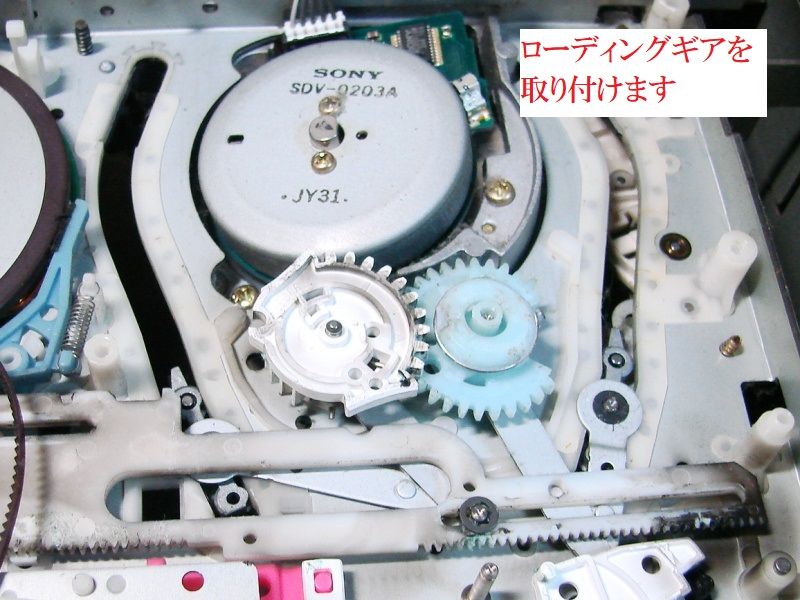

補修したギアを取り付けます。

周囲のギアとは間隔が開いていますがワイヤーの縛った所がぶつからないように!

あとは 元通りに組み上げればおしまい、、

これで 上手くローディング出来る様になりました。

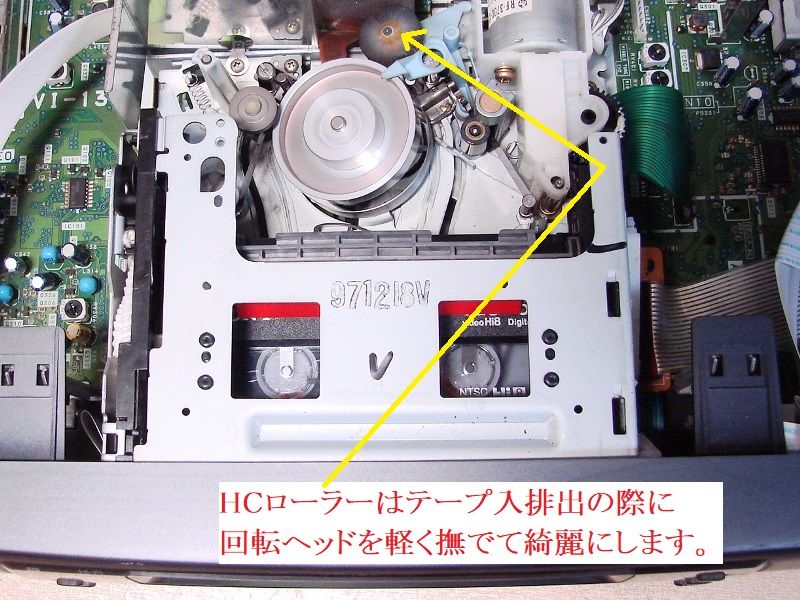

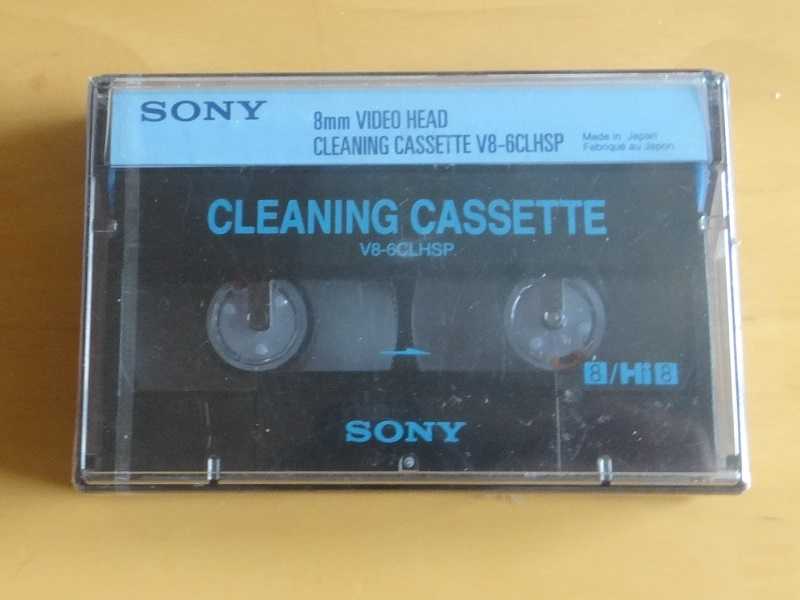

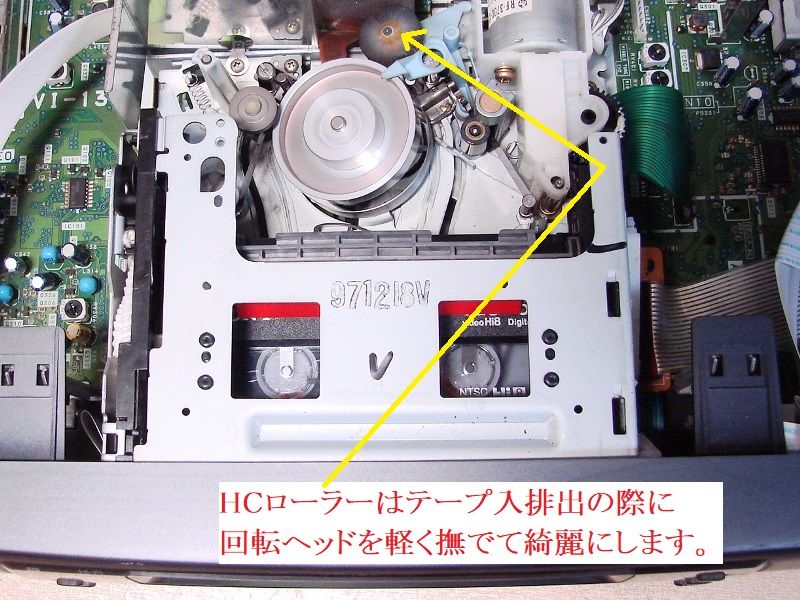

⑰ 8ミリデッキ 映像ノイズが出やすい (HCローラー)

修理難易度 ☆ Lv1簡単

8ミリテープが入っていくが すぐに排出される

ヘッドクリーニングしても再生してて映像ノイズが出やすくなった

そんな場合、 HCローラーという部品が黒ずんでいて 、テープをいれる度に

回転ヘッドを汚している事も考えられます。

元々はテープ入排出の際に回転ヘッドを軽く撫でてきれいにするはずなのに、

HCローラー自体が汚れていては ヘッドまで汚してしまいます。

長年使用された8ミリビデオデッキで、HCローラーが黒ずんでいたら

中性洗剤を付けた歯ブラシで丁寧に洗って、乾いたらセットすると良いでしょう。

写真の右側のように黒ずんでいませんか?

きれいに洗ったら完全に乾いてから アースして(静電気除去) 装着しましょう。

メーカーSONY部品名 HCローラー組立 X-3945-909-1

止めワッシャー 3-321-393-01

HCアーム組立 X-3942-947-1

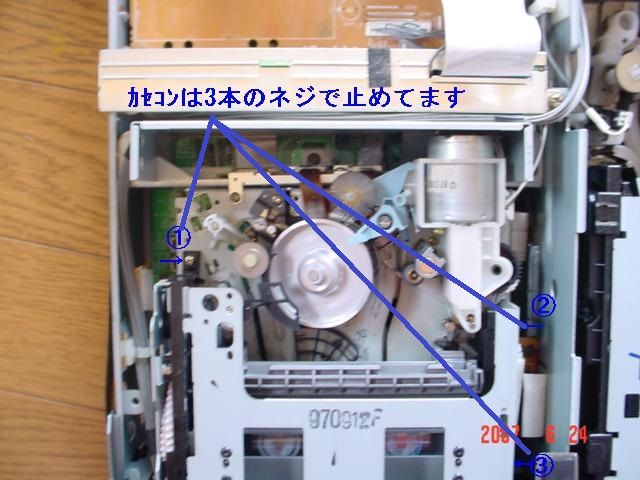

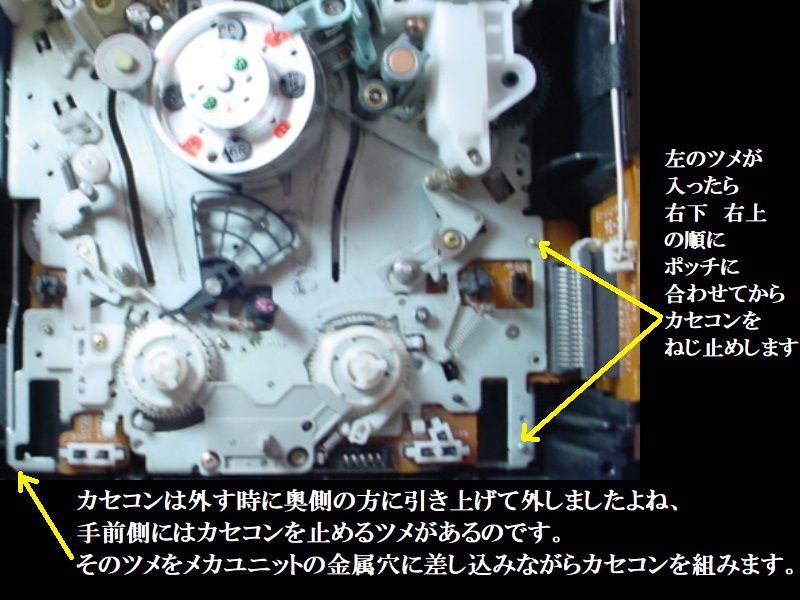

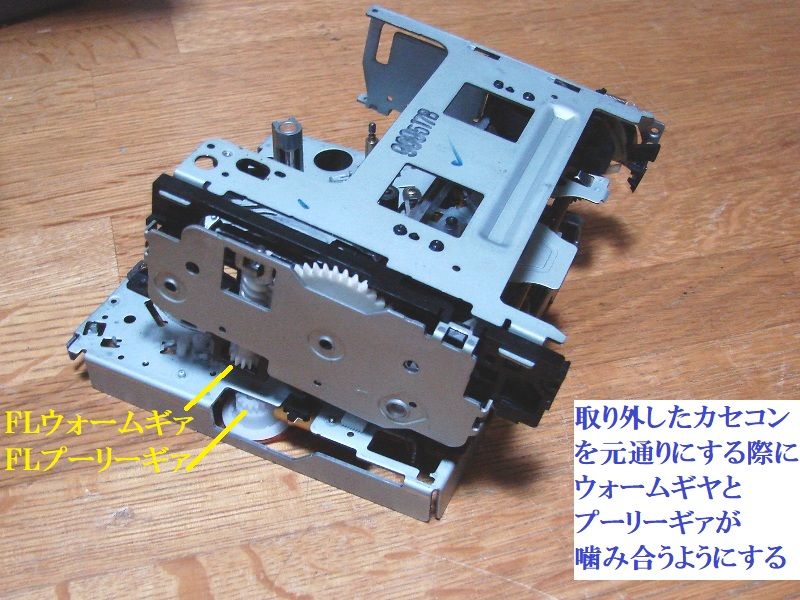

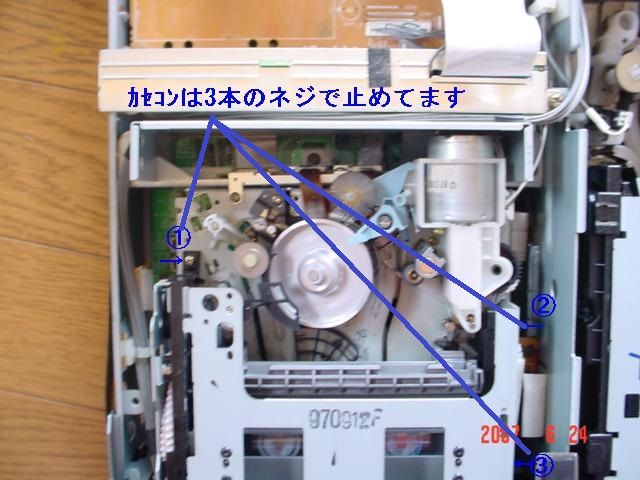

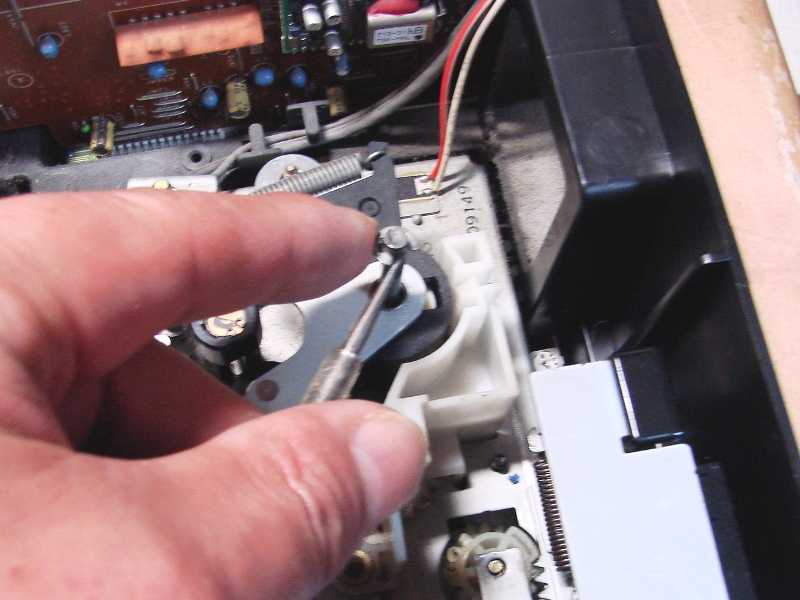

⑱ 8ミリデッキ カセコン取り外したが取り付け出来ない

修理難易度 ☆ Lv1簡単

カセコンの取り外し

カセコンは3本のネジを取って外す。

(WV-H2 WV-BS2はシールド板を外す時に1本取っていますので2本となります)

カセコンをつかみ 奥側を少し持ち上げながら奥側にスライドさせて取り出します。

(カセコン底部前面にツメがありメカシャーシの穴にツメを入れて固定しています。)

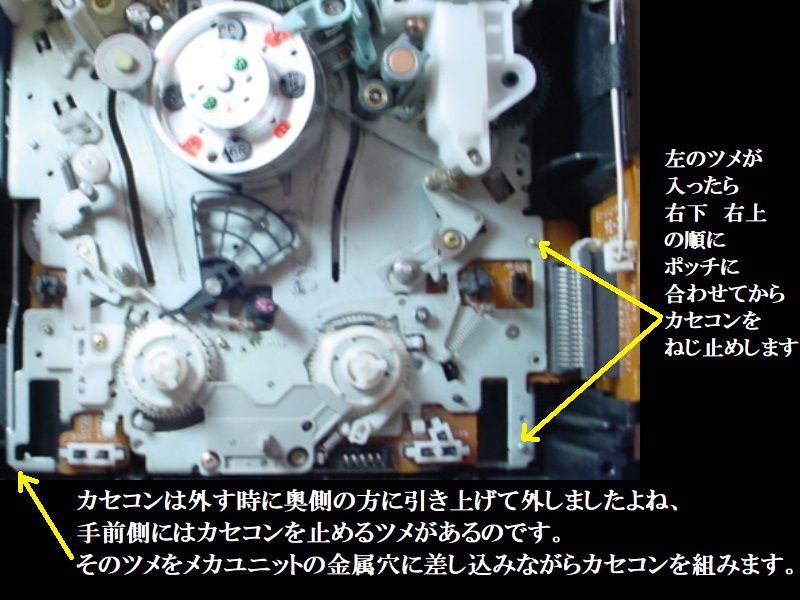

テープの救出 や カセコンのメンテナンスが 終わって、、、

カセコンの取り付け

カセコンを外すのは簡単ですが、

取り付けの際には注意が!!

カセコンの手前左側にあるフックをメカユニットの穴に入れながら、

カセコンをセットしていきます

ここで注意点!

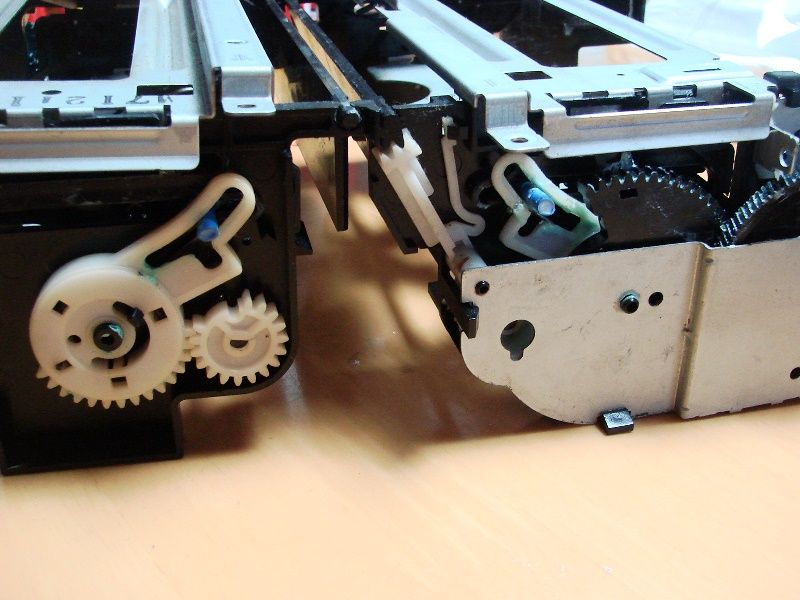

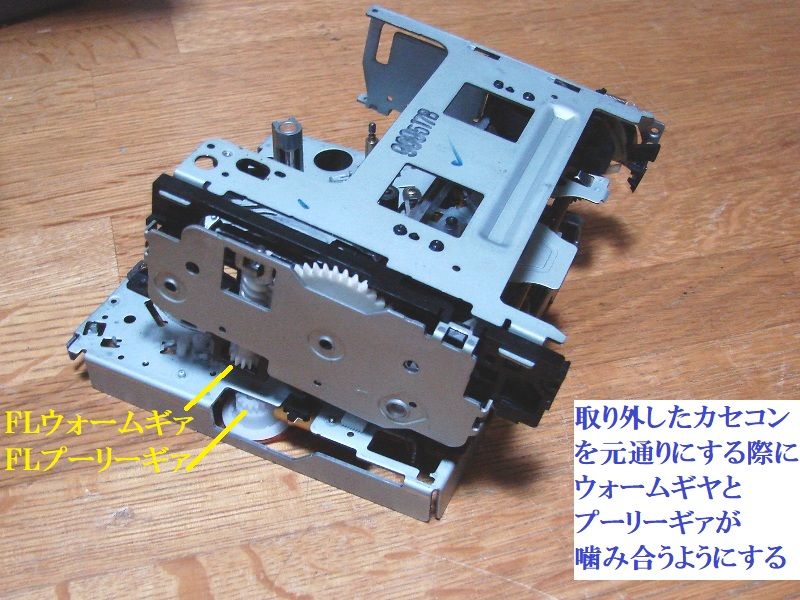

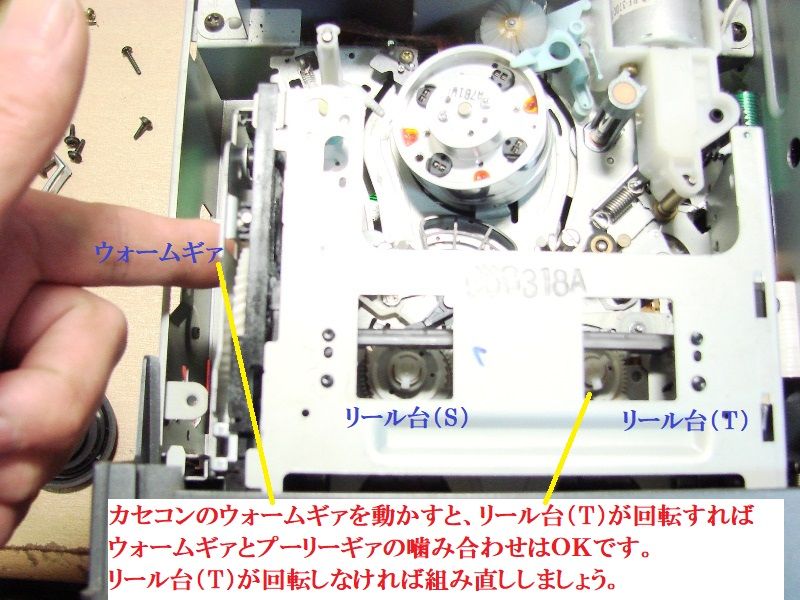

カセコン側のウォームギァと メカユニット側のプーリーギァが嚙み合うように

取り付けしますが、ただ単にカセコンを押し込むとプーリーギァが押し込まれて

下がるだけで嚙み合わない場合があり、こうなると組み立てた後でプーリーギァは

回転してもカセットを 引き込んでくれません。

一旦プーリーギァが押し下げられたら、ドライバーなどで上に持ち上げてもう一度

カセコンをうまくギアが嚙み合うようにしてあげましょう。

絡んだテープを救出して元通りに組み立てたのに、テープを引き込まなくなった。

という場合はギァが嚙み合っていない場合が多い!! 。 ここがポイント!

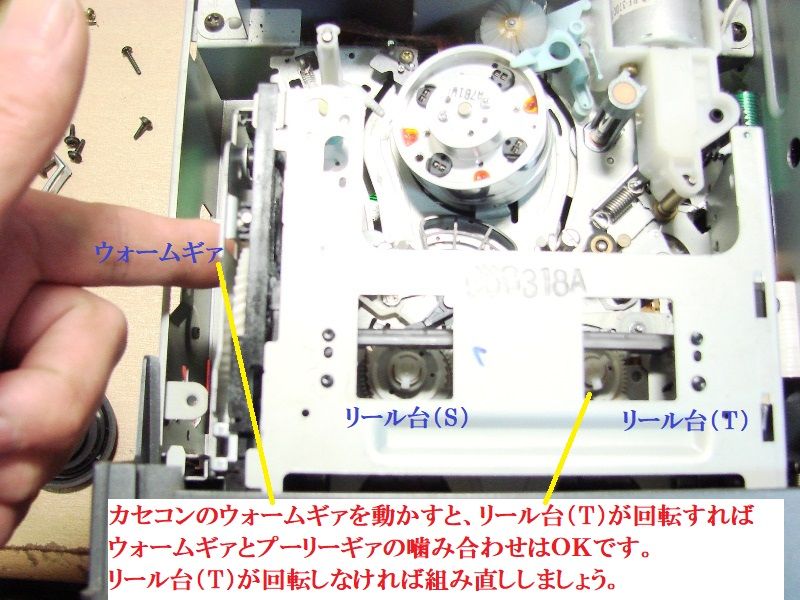

カセコンがうまくセット出来たか、チェックの仕方

(EV-S1100 EV-S2200などはメカユニット装着のまま では出来ません。)

メカユニットにセットしたら ウォームギァを指で左右に少し回してみましょう

ウォームギァ を左右に動かした時に 右側のリール台(T)が回転すればOK です!

(ギァが嚙み合っていればウォームギァの回転は重く、嚙み合っていなければ

とても軽く回り 右側リール台(T)が回転しません。)

組み合わせに一度失敗するとFLプーリーギアは 下に押し下げられたままですから、

細いドライバーか指で 上に持ち上げてから 組み直してください。

ここもポイント!

(回転させながらだと持ち上がりやすいようです)

無事にカセコンが装着できたら、ネジ止めして フロントパネルを取り付けます。

ここで 注意点。。

フロントパネルはそのまま取り付けすると、テープ排出時に扉が開閉しないので

テープの取り出しができません。

フロントパネルを取付ける際には 指で扉を押し上げた状態ではめ込んであげます。

これはカセコンのテープ挿入口にある扉開閉アームが扉を押し上げて開くように

して あげる為のひと手間です。(WV-H2 WV-BS2はVHS側のみ行います)

あとは 上蓋を取り付ければ完了です!

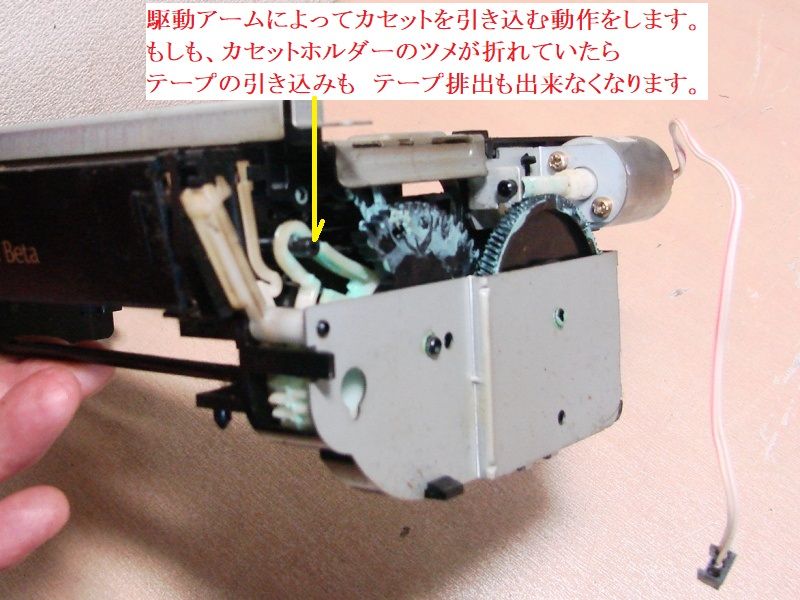

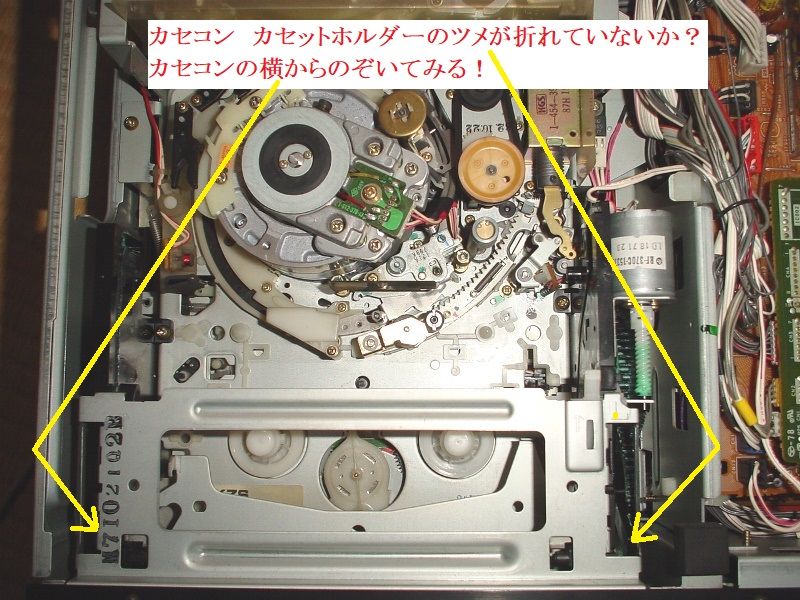

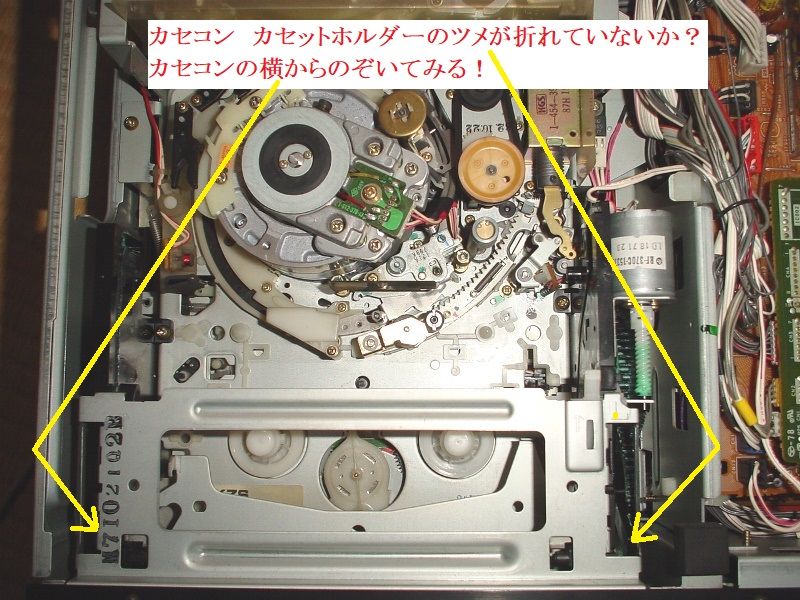

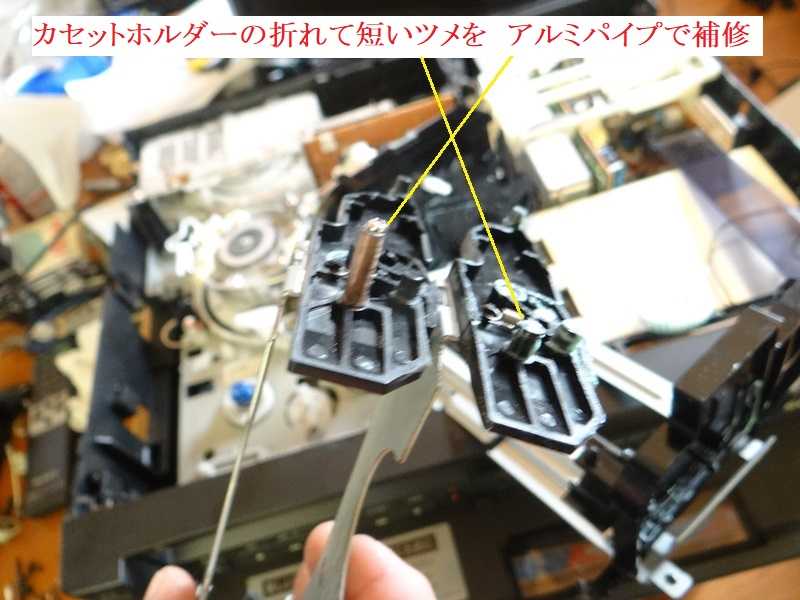

⑲ 番外 ベータデッキ テープ排出出来ない(カセコン)

修理難易度 ☆☆☆ Lv3初中級

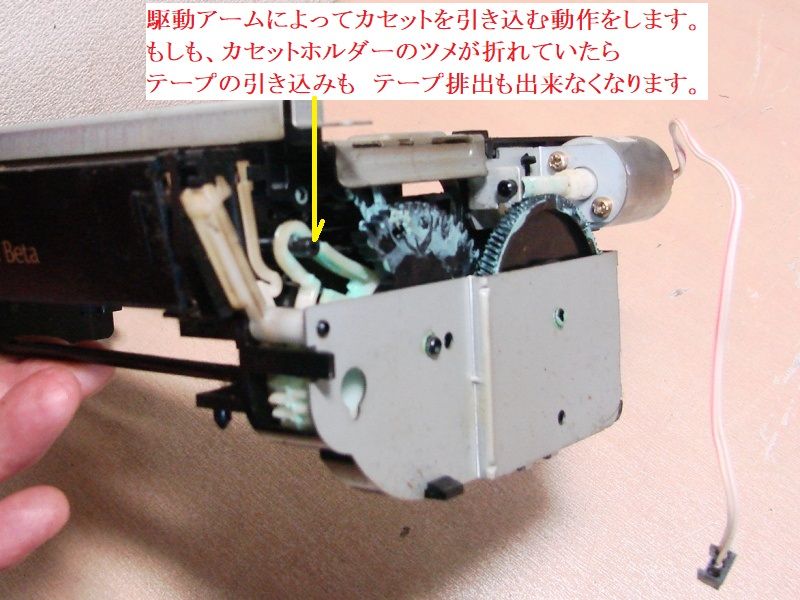

EDV-9000などのベータデッキで テープ排出出来ない場合で多いのが

カセコンの カセットマウント部ツメの破損 です。

ベータデッキのカセコン

カセットホルダー(カセットマウント部)のツメとは?

ツメ部分は 力が掛かる部分なのでヒビが入ったりして折れたりもします。

ツメが折れている(取れている)のか 天板を取るだけで確認が出来ます。

もしも

折れていたら ベータカセットの引き込みも 排出も うまく出来ません 。

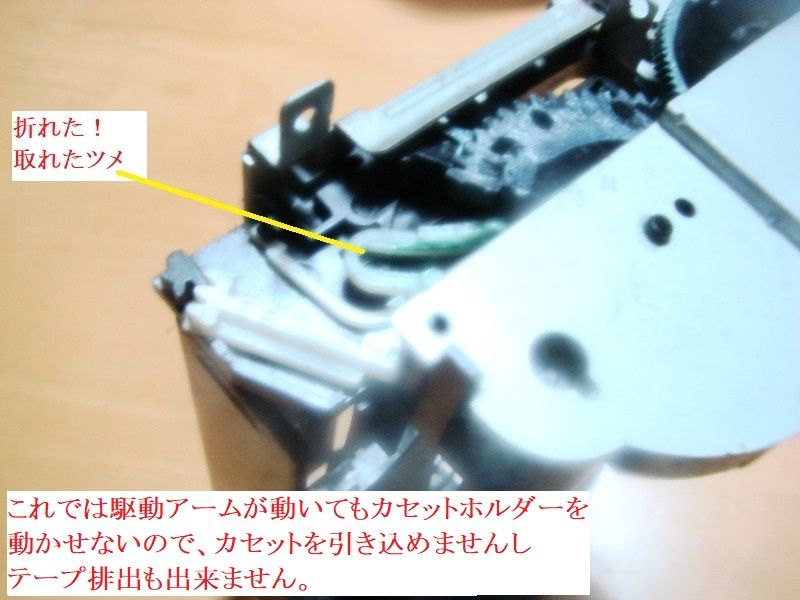

それでは、カセコンを補修していきましょう。

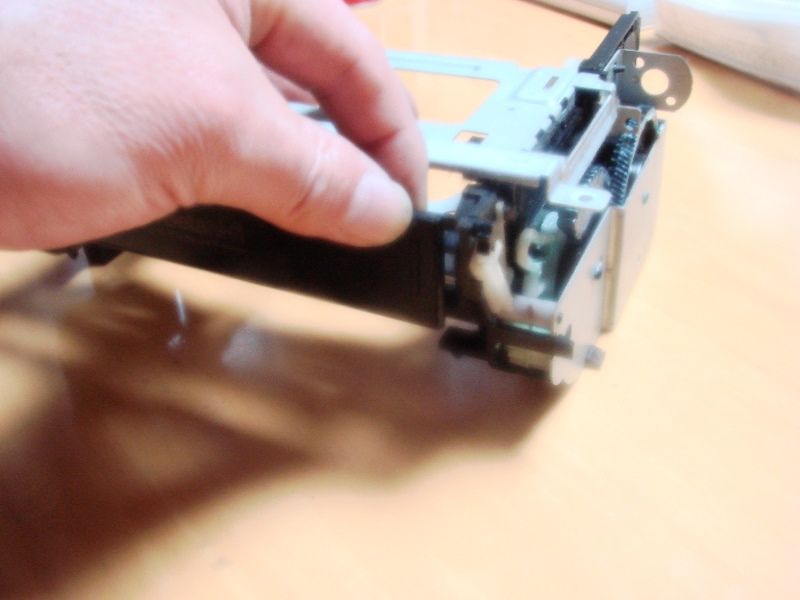

本体からカセコンのみ分離したら、カセット挿入口のフタを取り外します。

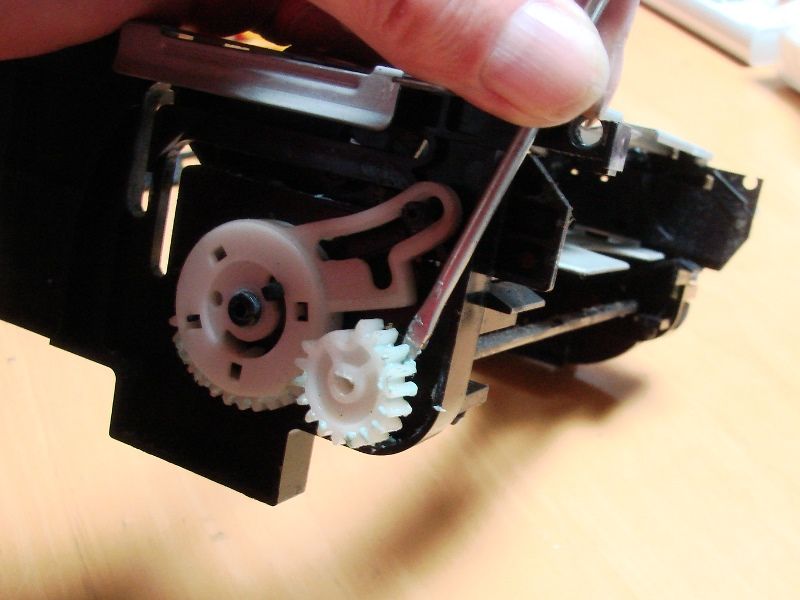

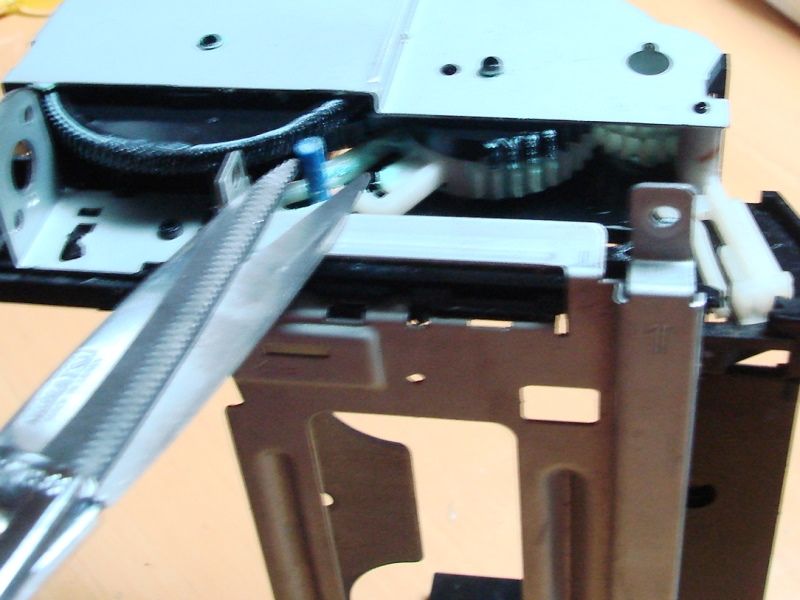

カセットホルダー部分を取り出す為に、 側板 駆動アームのギァ を

引っこ抜きます。(細いマイナスドライバー使用)

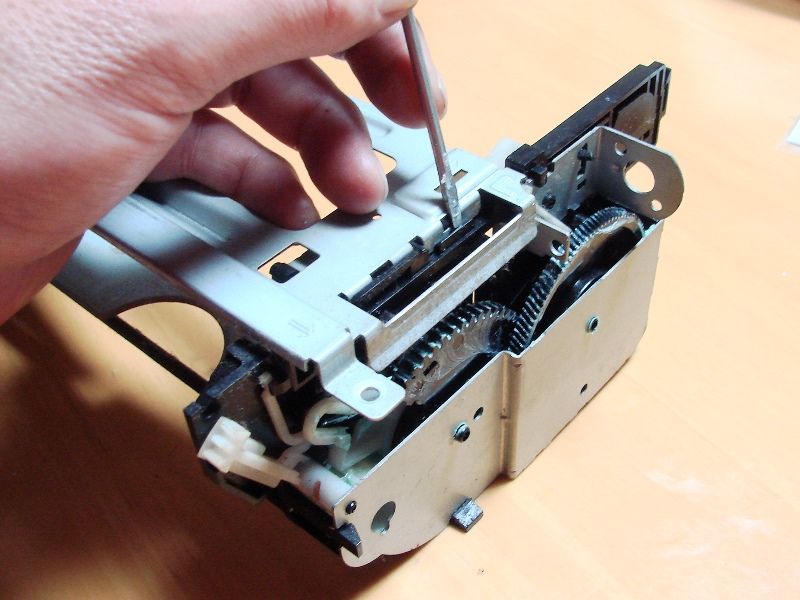

続いてFL T側の金属天板をドライバーでフックを外して持ち上げる

すると金属天板が取れますので

カセットホルダー(カセットマウント部)ごと分離します。

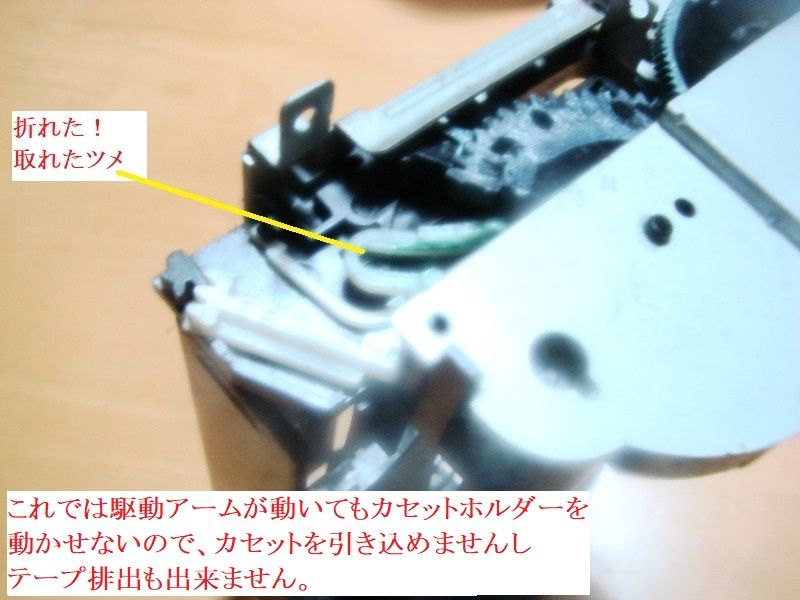

これが問題の カセットホルダー(カセットマウント部)です

ツメが折れている部分を補修していきます。

ツメが途中で折れているので ニッパーで残っている部分を切り取って

その部分に 樹脂接着剤でツメを作成していきます

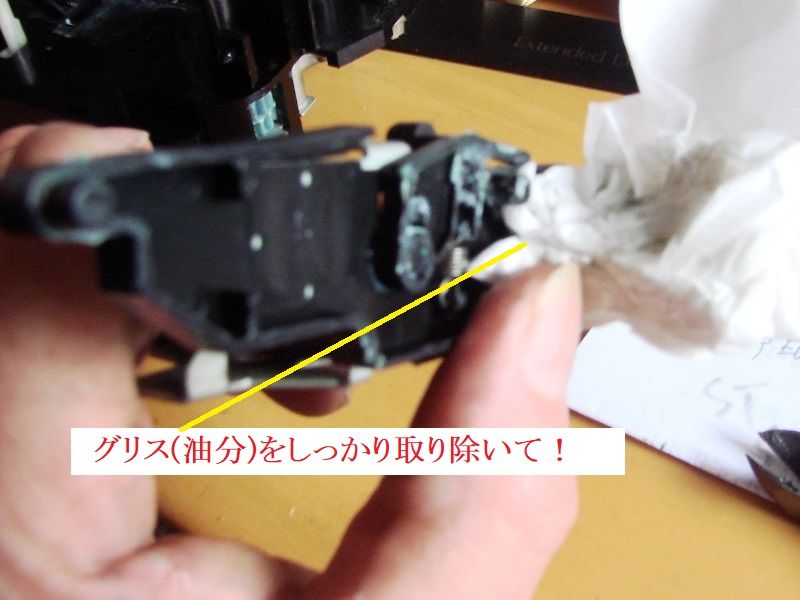

ツメ部分に ツメを作成して 接着する ので 油分(グリス)を取り除きます

接着する部分は接着しやすいように少しヤスリ掛けしておきます。

ストローなどのナイロン では伸びたりひび割れたりしやすいので

ポリエチレン製の配線カバー を使ってツメを制作します。これは 丈夫 です。

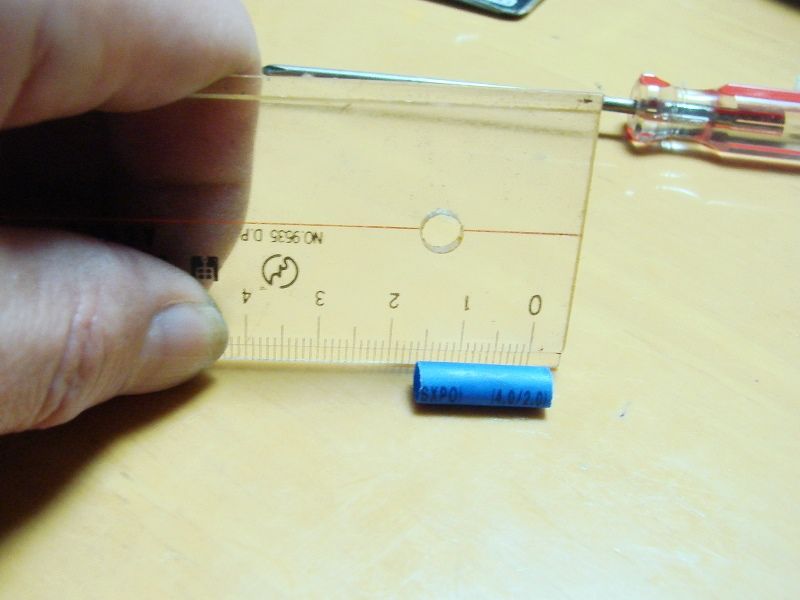

元々付いていたツメの太さに合わせるので、 ツメよりもやや細い

手持ちのドライバーを利用。 竹串なら太さ調整可能

。

ポリエチレン管を10ミリの長さに切って使用します。

(今回は、あとで長さ調整が可能なのを説明する為に18ミリで切断してます)

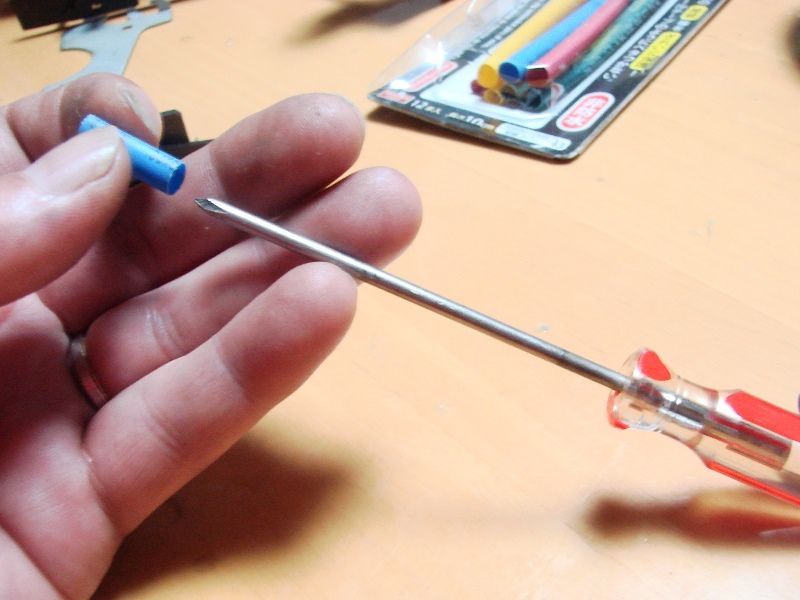

ポリエチレン管をドライバーの太さに合わせるのでドライバーに差し込む

(管はドライバーの太さよりもかなり太いです。ブカブカ)

これを熱で収縮させますが、、

ドライヤーの熱でも良いが、ムラにならないように 湯煎 しました

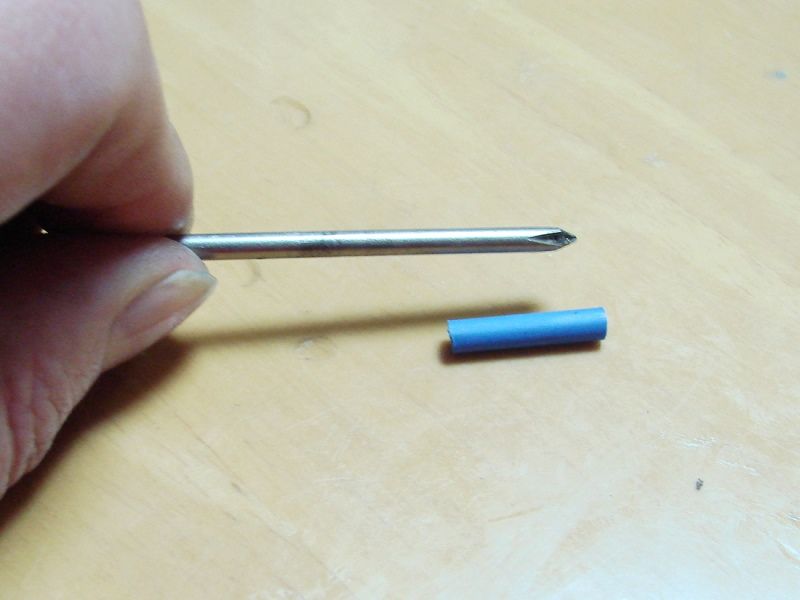

ドライバーの太さに収縮して仕上がったポリエチレン管

その ポリエチレン管にプラリペア(樹脂接着剤)を注入していきますが、

空洞があると折れ曲がりますので気泡を抜きながら注入、

芯棒が中心になるよう接着 !元々付いていた位置にピッタリ合わせます。

(これがズレると平らにならなかったり溝をスムースにトレースしません)

三時間ほどして、完全に硬化したら組み付けていきます。

硬化が完全でなかったり、プラリペア粉が薄かったりすると折れ曲がります

T側駆動アームに差し込んで

反対のS側も差し込んでから、金属天板をはめ込んでカセコンを組みます。

S側の外した駆動アームのギアを取り付けて

カセット挿入口のフタを取り付ければ完成です。

さて

もしも、 ポリエチレン管が長かったら 、、、

カセット引き込みの際に ツメがギアに当たって引き込み出来ません。

補修の組み立てが終わったら チェックしてみましょう!

そんな時は、ニッパーで切る。

(写真では硬い物がよく切れる特殊なハサミで切っています)

補修例 S側 T側 よくできました。☆☆☆

実際に ベータデッキに装着して動作させて

良好でしたので ブログにてアップさせて頂きました。

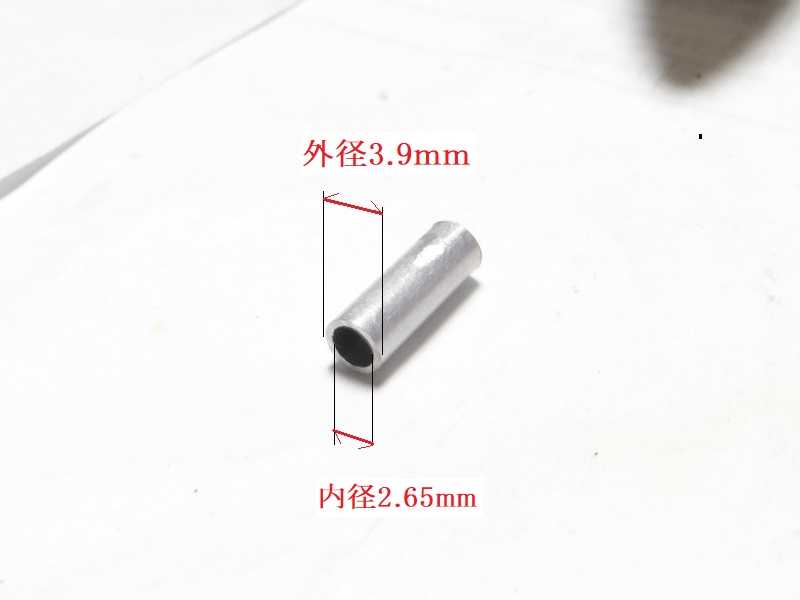

追伸

ポリエチレン管では

プラリペア粉が薄かったりすると折れ曲がる事があるため、

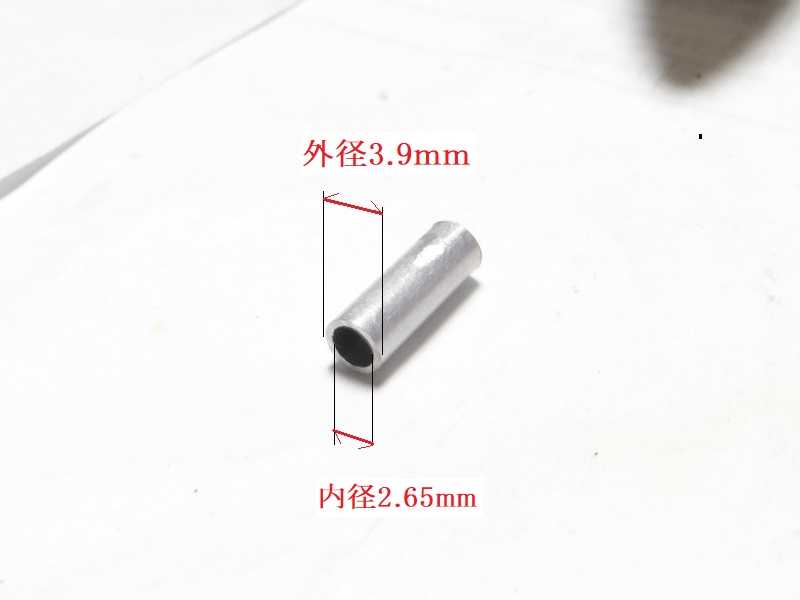

ホームセンターにて アルミパイプ を入手しましたので

耐久性を考慮して ポリエチレン管の配線カバー から アルミパイプ に変え

10ミリにカットして使用するようにしました。

穴から プラリペア(樹脂接着剤)を注入 して接着、接続部 外周も接着 します。

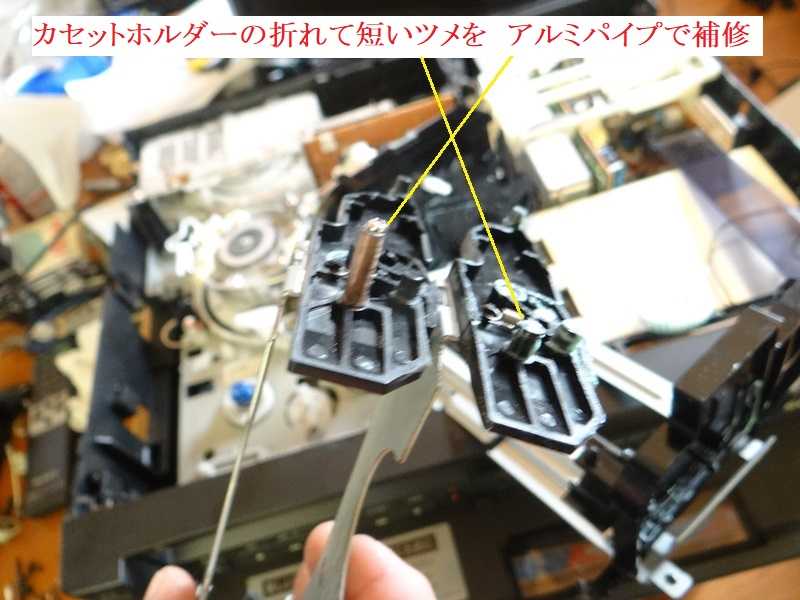

ツメが折れて3ミリ程に短くなると駆動アームで動作させる事が出来ず

カセットの排出が出来ません。写真右側のホルダー

残っている3ミリ程のツメをニッパーで切断してから

駆動アームで動かせるように10ミリのアルミパイプを取り付けました 。

写真左側のホルダー

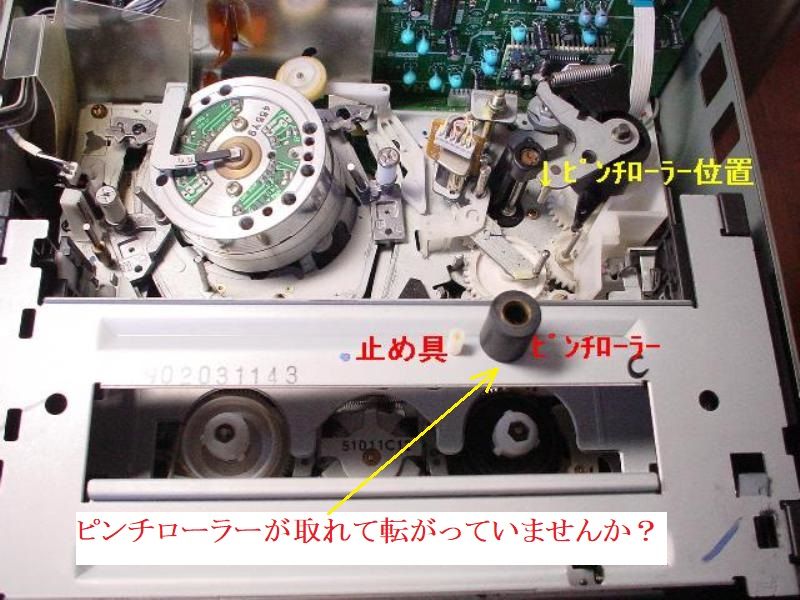

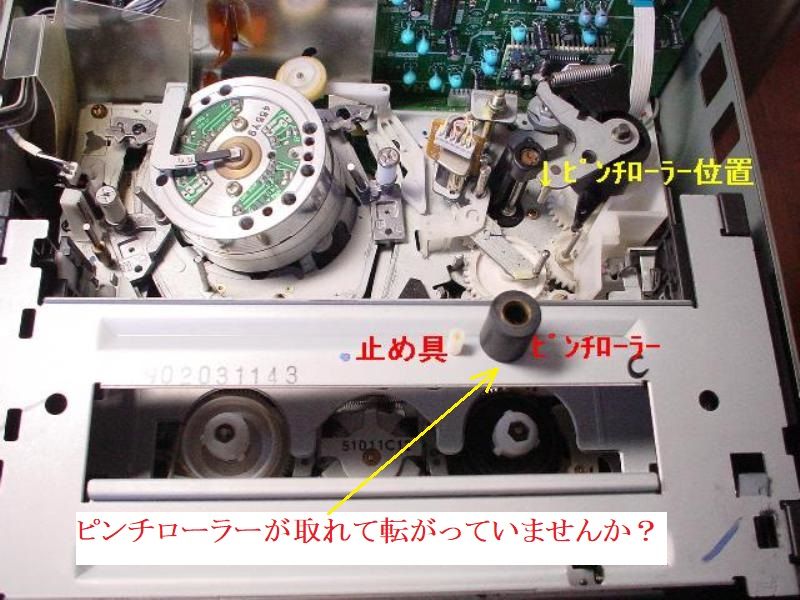

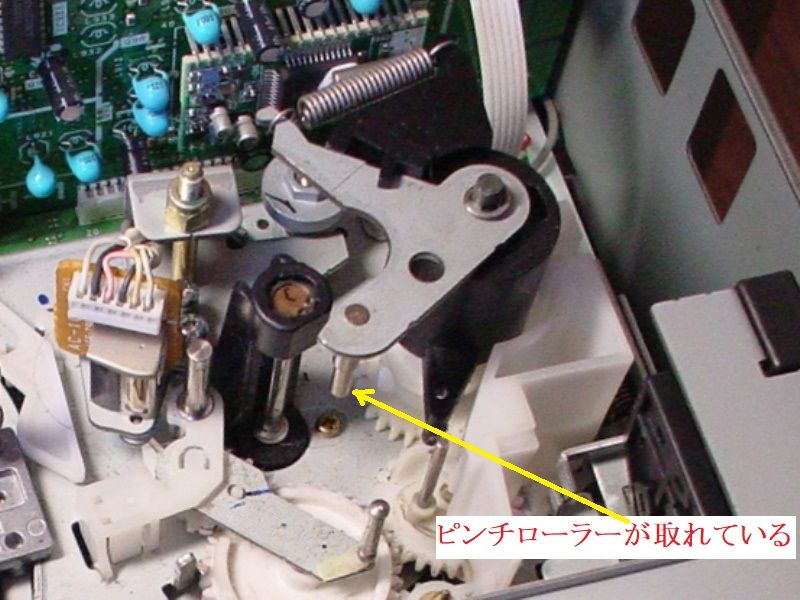

⑳ 8ミリ+VHSデッキ 再生できない (ピンチローラー留め具)

修理難易度 ☆ Lv1簡単

VHSテープが再生出来ずに ピンチローラーゴム が外れていた

VHSの テープは 、 キャプスタン と ピンチローラーゴム の間に挟み込んで

定速でトレースするようになっていますが、

もしもピンチローラーゴムがが取れているとテープ再生が出来ません。

この状態で 早送りや巻き戻しをするとテープを痛めてしまいます。

下の写真で、黒いピンチローラーの左にある止め具( ピンチローラー止め )

によってピンチローラーを押さえているのですが、、、

取り付け方は簡単です。

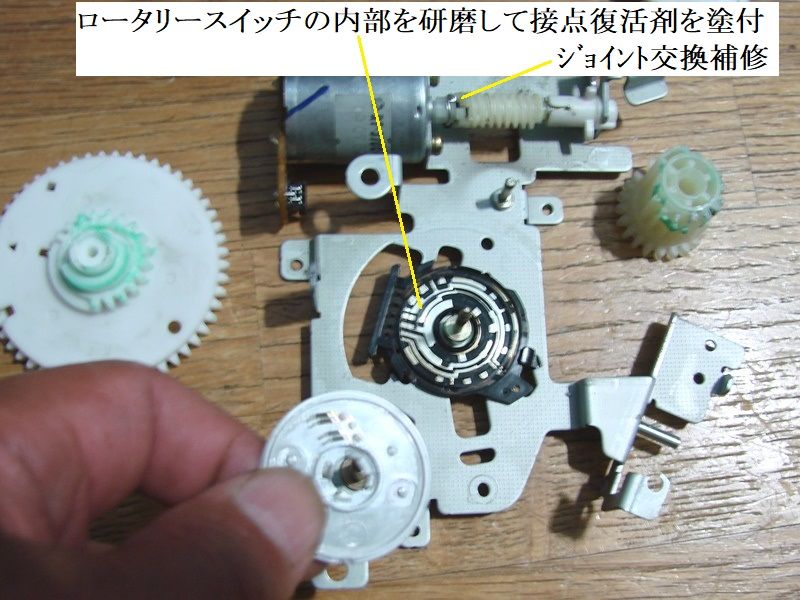

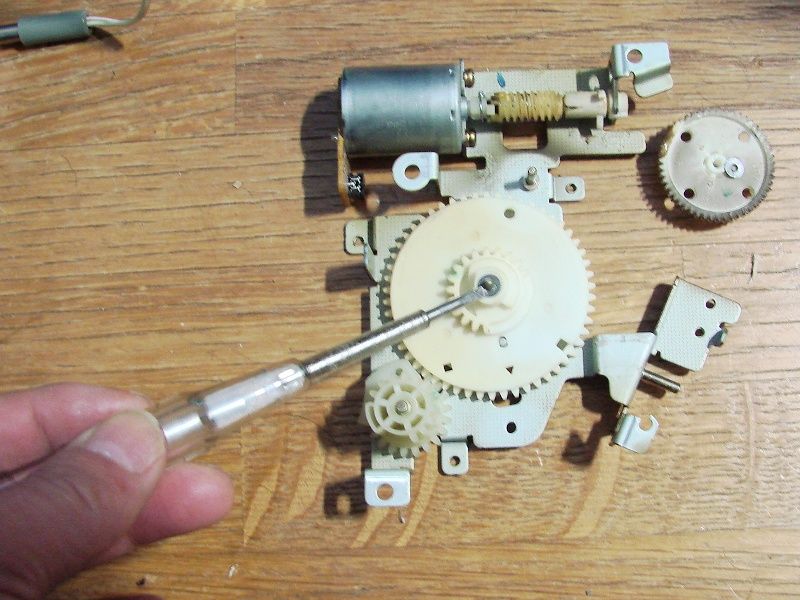

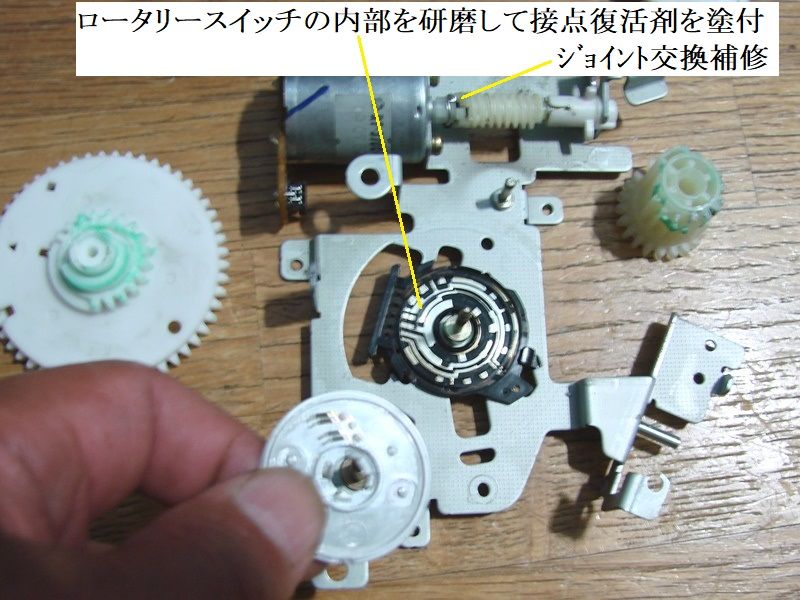

②① 8ミリ+VHSデッキ VHSテープの操作が全く出来ない。

(ロータリースイッチ)

VHSテープの操作が出来ない場合

① メイン基板のコントロール回路の不具合 か

②DCモータージョイントのひび割れ ③ スライドギァの破損

そして ロータリースイッチの接触不良 も時々見受けられます。

DCカムモーターのジョイントひび割れのメンテナンスの時に

こちらもメンテナンスしちゃいましょう。

丸いおおきなカムギアの割りピンを取ると簡単に抜けますので、

ロータリースイッチを上下に分解して、

接点部分を

金属磨き「ぴかーる」で研磨 、 接点導電復活剤2501を塗付 します。

長年の使用で接点部分に細いスジが入っていて接触が悪くなっている事も!

動作不安定だった VHSメカが しっかり動作するようになります 。

金メッキ端子なので ただの接点復活剤やエレクトロニックスプレーは

使わず、 スリーボンドの接点導電復活剤2501を塗付 します

組立時はギアの歯ひとつズレただけで動作しなくなりますのできっちりと

合わせて組み立てましょう!

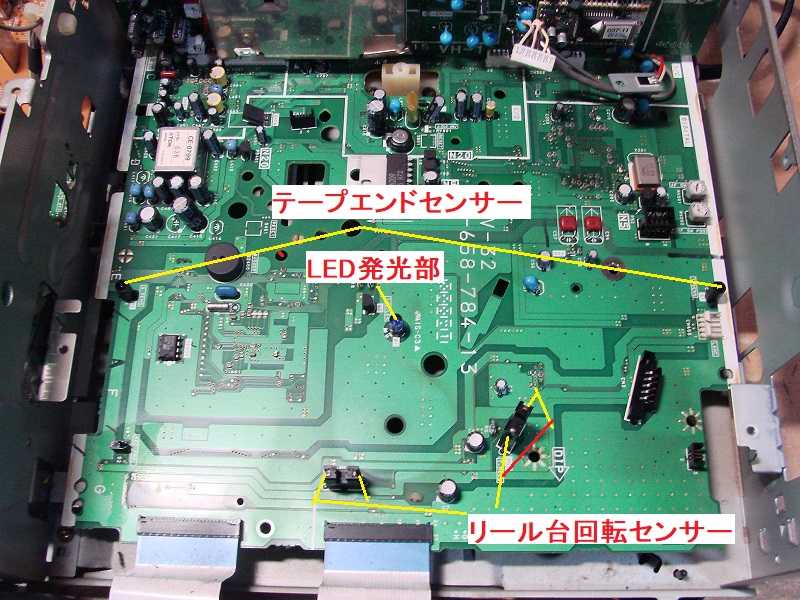

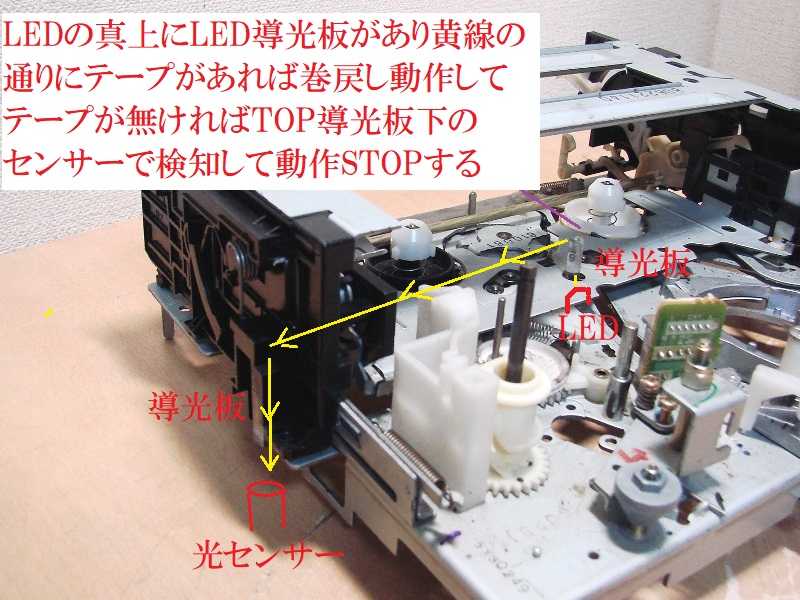

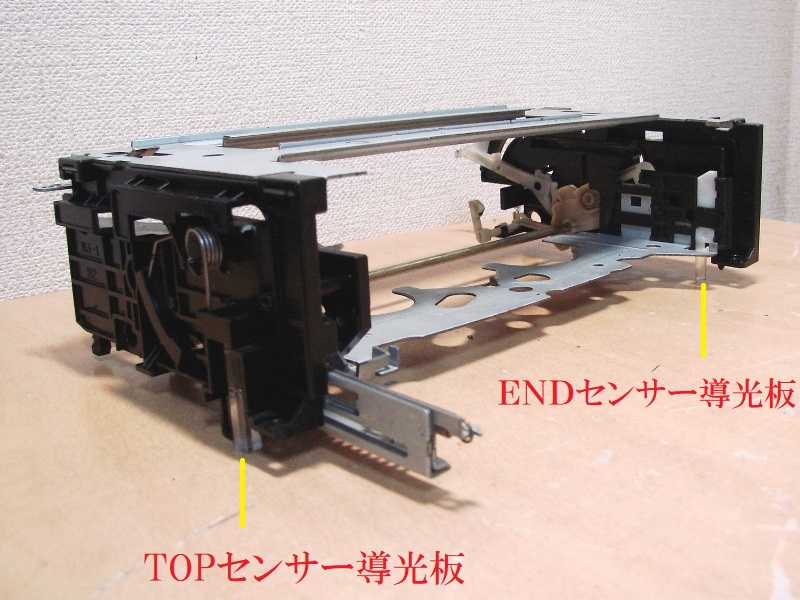

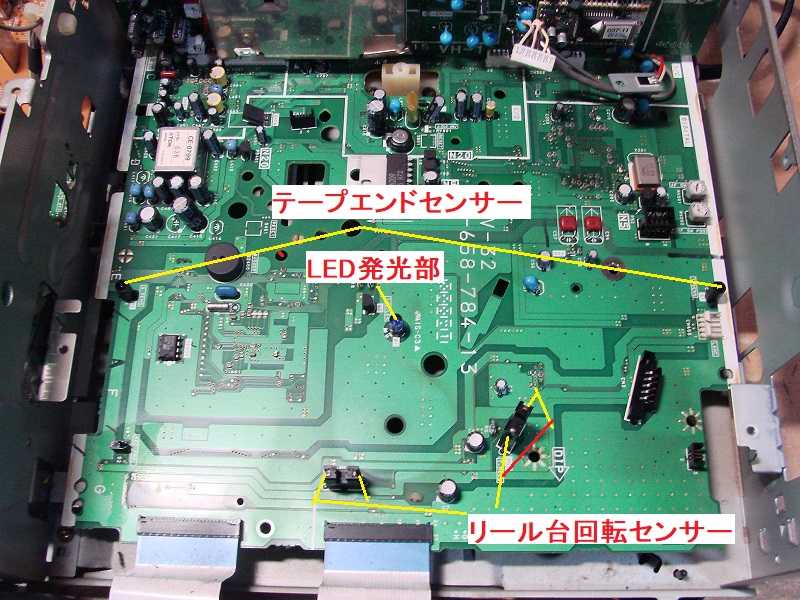

②② VHSテープ巻き戻し終了しても止まらない (テープエンドセンサー)

VHSテープの早送りや 巻き戻しが終了しても 回転が止まらずに

大きな「ガガがっ」と音がする事がある場合は

テープの終わりを判断する テープエンドセンサー が効いてない事が多い。

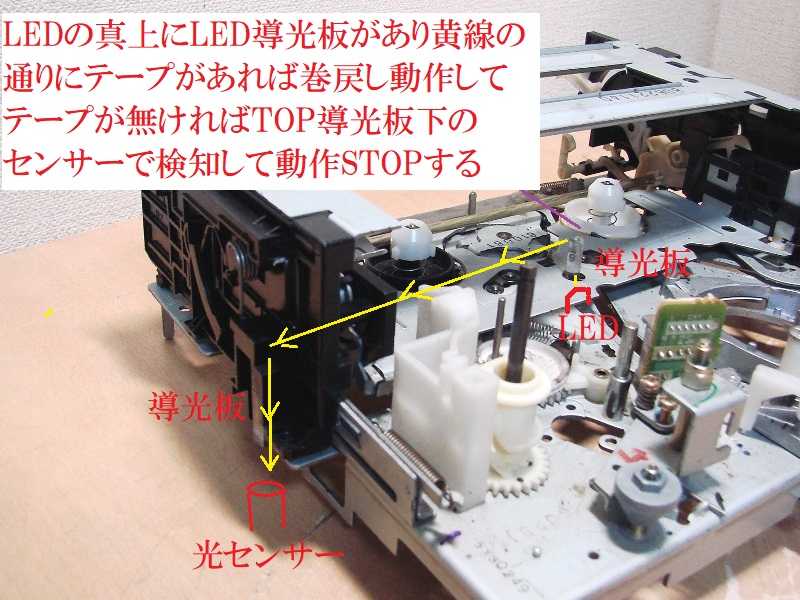

ビデオテープの最初と 最後には透明なフィルムが使われていて、

そこを光センサーを使用して テープの最後を感知するようになっています。

ところが、

センサーは正常でも ホコリの蓄積 によって動作しない事がよくあります。

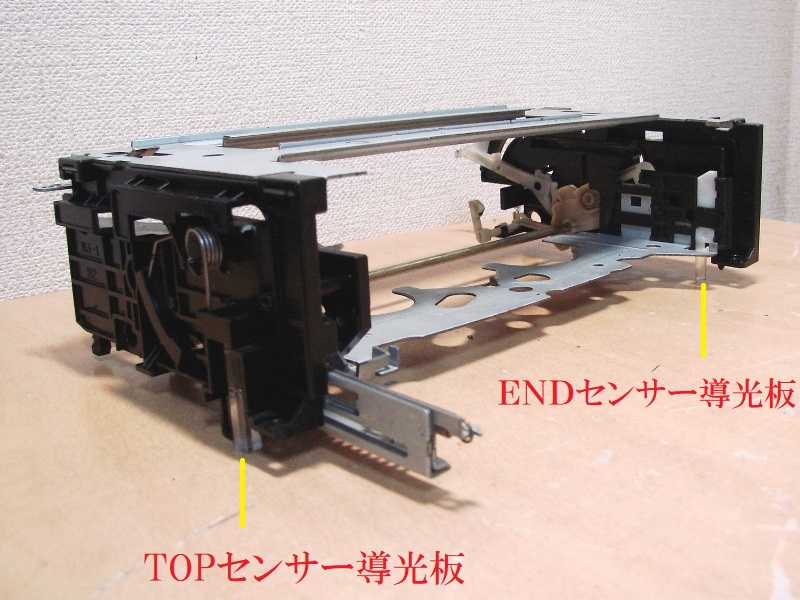

VHSメカユニットを取り出して

メイン基板の中央部の LED発光部 と

左右の テープエンドセンサー の汚れを綿棒でふき取ります

ついでに リール台回転センサー も 軽く掃除しておきましょう。

メカユニット中央にある 透明な 導光板 と

カセコン左右の 透明な 導光板 もきれいにします。

導光板の下側が黒ずんではいませんか?

掃除しただけで ちゃんと 巻き戻しの最後でストップ するようになります。

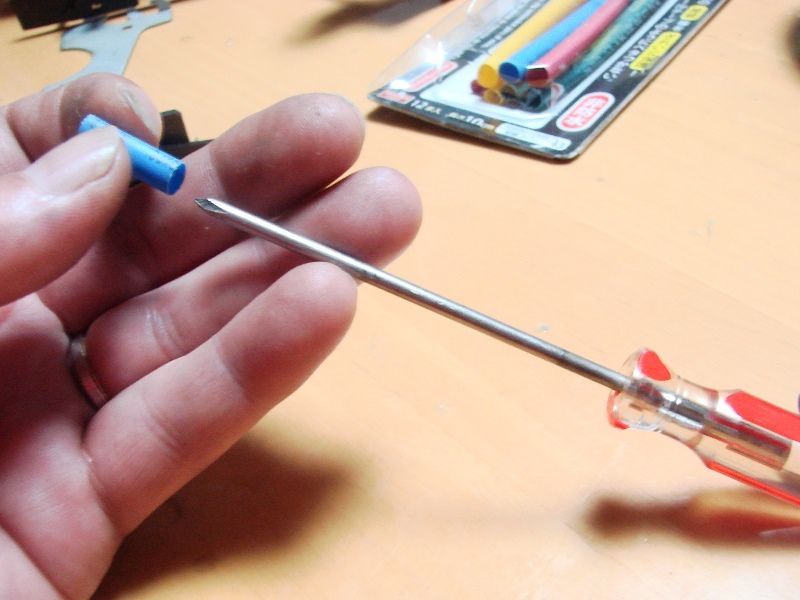

②③ VHSメカ エレベーター補修(ピンチ圧着組)

修理難易度 ☆☆ Lv2初級

カセット引き込み後にビデオテープをキャプスタンとピンチローラーで挟み込む為に

ピンチローラーを上下エレベーターさせている重要な部品

もしも エレベータが下がったままだったり動作させても上下しない時は

エレベーター内部のポッチ が破損して欠落している場合が多い。

破損しているとエレベータを手で上下させると動きます、正常なら上下しません。

テープ再生出来ないばかりか テープがからむ原因!

瞬間接着剤で接着しただけでは簡単に取れてしまいます ので、、、、、

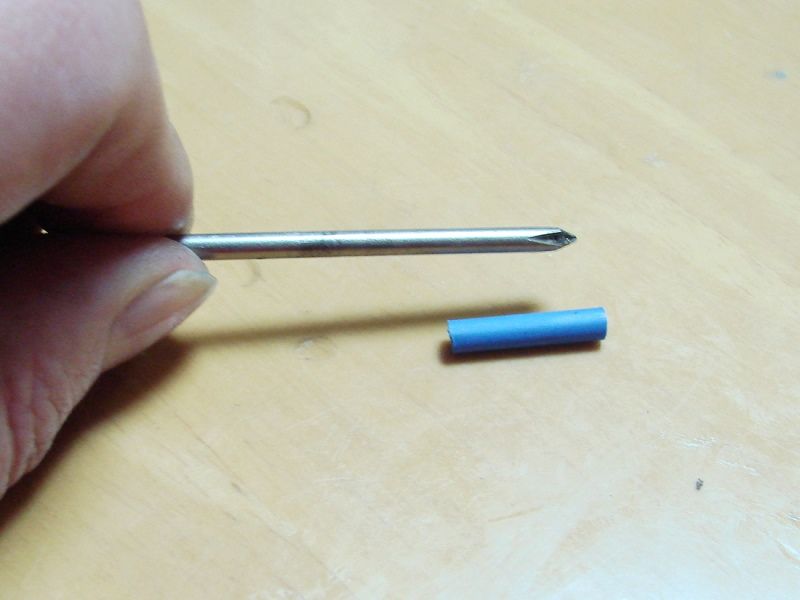

取れたボッチの代用として 2ミリのネジ を使用します。

ボッチの取れた部分にドリルで2mmの穴を開けて、、、

2mmのネジを差し込んで 頭部をカット したら

収縮チューブをはめて熱してあげます。これで意外と使えるんですよ!

出来上がったら 元の位置に装着しますが

カセット排出状態時 に取り付けて抜けない様に ピンワッシャー止め します。

②④ベータデッキなど カセット入排出出来ない(ローディングモータージョイント)

ベータカセットの入排出が出来ない場合で一番多いのはカセコンの不具合ですが、

次に多いのがローディングモーターのジョイント割れもしくはピニオンギア割れです。

カセット入排出しようとモーターが回転してもひび割れによってモーターが

空転してしまうのです。(ブゥーンというモーターの空転音がします)

ベータデッキの例

モータージョイントは 接着剤での接着はしないでください。

強い力が加わったときに空転しなければいけません。

(ローディングの最後やイジェクトの最後で)

瞬間接着剤で接着してしまうと メカに負荷が掛かりカムやギアなどが破損します。

補修の仕方は ひび割れ部分を半田コテなどで接着してから

ステンレスワイヤー太さ0.4mm~0.55mm で縛ります

弱い力では空回りしない、強い回転の時に空回りするようにゆるめに縛ります。

下の写真はベータデッキのジョイントひび割れ

ベータデッキのジョイントひび割れ

これはVHSデッキのモータージョイントのひび割れ補修例

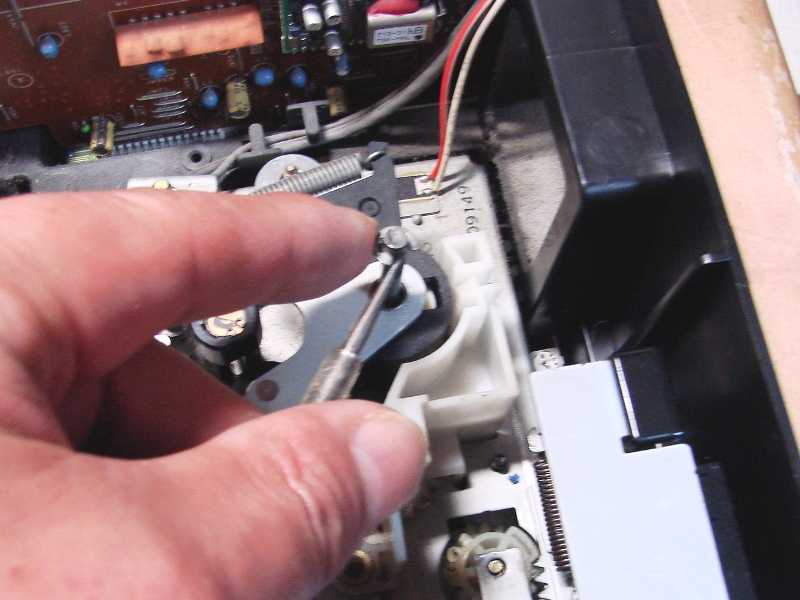

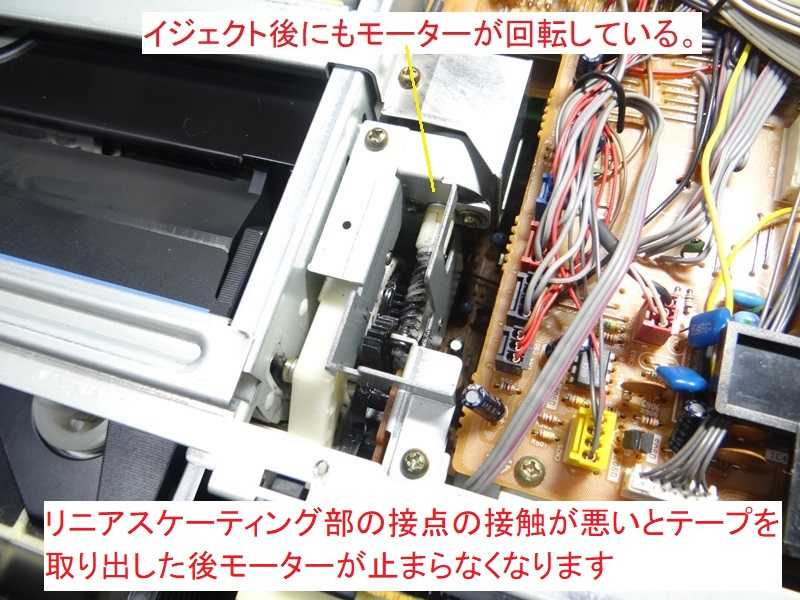

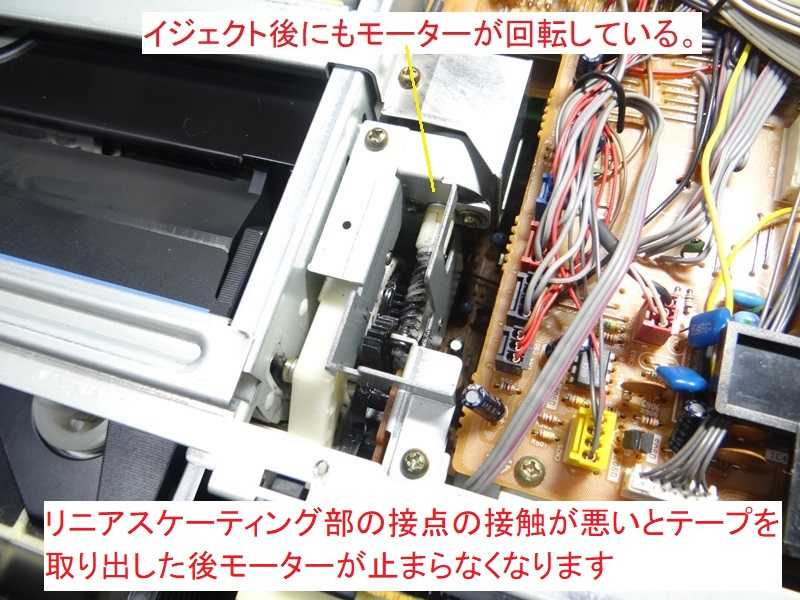

②⑤ベータデッキ イジェクト時に勝手に引き込んでしまう リニアスケーティング

SL-HF705 SL-HF1000Dのリニアスケーティングメカ

リニアスケーティング部の カセット排出動作で

カセットを取り出す前に勝手に引き込んでしまう。

これは スイッチ接点の接触 が悪いとモーター回転し続ける為です。

LSカセコンのモーター部から黒いロータリースイッチ部分を引き抜きます

見てみると ロータリースイッチ の接点端子が外れていた。

細い3本のプラ溶着の為、年数経過で弱って取れてしまったか?

このままではこのスイッチは役目を果たしません。

スイッチ端子を 瞬間接着剤 で取り付けました。

プラと金属の接着なのでしっかりとは接着出来ないようで

少しの間ならいいが 何度もカセットの入れ替え動作に耐える為に

取り付け面の外周をさらに 溶着接着剤プラリペア で固めました。

これなら二度と外れる事は無いでしょう。

これでカセット排出後に勝手に引き込まれる事が無くなりました。

動作良好です!!

次の記事を 撮影 編集 出来ましたら アップしますので しばらくお待ちくださいませ。

修理受付への質問 感想 要望 相談 励まし 結果報告などは

cqe00640@nifty.comまで

(しーきゅーいーぜろぜろろくよんぜろあっとまーくニフティドットコム)

入手されたい方は メール下さい。(送料無料3000円にてお分け出来ます)

画像(写真) を クリック(タップ)して詳細表示できます。

売切れの際はご了承ください。

部品補修の続き は 下の方に掲載しています。R6 4 2更新

ビデオデッキを長く楽しむために

時々おこなって欲しいのは ヘッドの掃除 と ピンチローラーのゴム保護剤塗付

ヘッドクリーニング液

ピンチローラークリーニング液

カセットデッキ 8ミリデッキ VHS

ベータデッキのメンテナンスに

オーディオテクニカ カセットアクセサリー AT6037

価格:712円(税込、送料別) (2020/11/30時点)

スリーボンド 接点導電復活剤 TB2501S 180ml 黄色半透明 TB2501S

価格:3,787円(税込、送料別) (2024/3/22時点)

【ポイントアップ中!】【中古】SONY EV-PR2 8ミリビデオデッキ

価格:56,023円(税込、送料別) (2023/11/30時点)

【中古】SONY EDV-5000 ベータビデオデッキ

価格:86400円(税込、送料別) (2020/11/13時点)

【中古】SONY ソニー CCD-TR280PK 8ミリビデオカメラ ハンディカム ナイトショット 液晶モニター非搭載機種

価格:66960円(税込、送料別) (2020/11/12時点)

修理(部品補修の続き)

部品補修については掲載写真も多くバックアップファイルが大きすぎて

セーブ出来ない為に 続きをこちらで公開させていただいております。

どうぞ 存分にご覧くださいませ。

⑭ 巻戻しボタンを押して早送りになる

修理難易度 ☆☆ Lv2初級

巻戻しボタンを押すと早送り され、 早送りボタンを押すとなぜか録画 されるという

スイッチ関係の誤作動は年数経過で 接触不良 を起こしている可能性が高いので

接触不良を起こしているケーブルや端子の接点復活をしていきます。

まずは 天板とフロントパネルを外して、

フロントパネルの基板を取り出します。

基板が外れたところ

フィルムケーブル を外して、 金属磨き「 ぴかーる 」でケーブルの端子を磨きます 。

ケーブルの端子に 接点導電復活剤2501 を塗って差し込んで元通りに組み立てます。

フロントパネルと本体を接続している フラットケーブル の端子を 金属磨き で

磨いていきます。

ケーブルの端子に ただの接点復活剤やエレクトロニックスプレーは使わず、

スリーボンドの 接点導電復活剤2501 を塗付し 差し込んで元通りに組み立てます。

フロントパネルを本体に取り付けて完成です。

誤作動しないで 早送り 巻戻しが出来るようになりました。

小分け容器に移してから綿棒に付けて使用。

⑮ 結露マークが点滅 いつまでも消えない (結露センサー)

修理難易度 ☆ Lv1簡単

年数経過の8ミリビデオデッキで

結露マークが点滅したまま テープ再生が出来ない という事例が跡を絶たない

結露マーク? 結露とは、、?

ビデオテープを使用する ビデオデッキ や ビデオカメラ は

回転ヘッドが温度変化により 結露 するとテープがくっついて絡んでしまうので

結露から湿気回復までは 結露センサー によって 録画や再生を出来なくしています 。

結露とは 温度変化によって 露(水滴) が付いてしまう事

ビールをグラスに注ぐと グラスの表面に水滴が付いたり

冬の寒い時期に部屋を暖めると 窓ガラスが曇ったり水滴が付いたりしますよね。

回転ヘッドが冷えていて 急に暖房をかけるとヘッドの表面に水滴が付くのです!

もしも露付き(結露)の場合は 結露マーク が 点滅 し

VHSテープは内部で待機状態のまま再生が出来ず、8ミリテープは挿入出来ません。

結露センサーが正常であれば そのまま通電して1~2時間もすれば

結露マークは解除されて テープ再生できるようになります。

しかし、

年数経過やホコリ付着などで 結露センサーが役目を果たさない 状態だと

いつまで経っても結露マークが点滅したまま再生などの操作が出来ない事が、、、

これが結露センサー

左側のものは94年~99年製で使用され 右側のものは99年製以降に使用されている

通常の抵抗値が1KΩ以下 で 湿気が多くなると3KΩ以上 の抵抗値となるもので

湿度による抵抗値の変化を利用して 結露時には再生機能などを一時ストップ させている

不良な結露センサーの抵抗値を測ってみます。

結露センサーの抵抗値は、本来500Ω~1KΩのはずが500KΩ センサーが働かない!

正常なセンサーを計ると2KΩ程度でしたので 先ほどの500KΩのセンサーは異常!

アルコールでセンサーをふき取ると直るというのがネットにてあるようですが、、

拭き取ったけど直らなかったという話も多いようです。(湿気を吸い取る?)

正常なセンサーの抵抗値に合わせて 固定抵抗をセンサーに取り付ける という

結露マークを強制解除する荒業 の事をブログ愛読者さまから知り得ましたが、

抵抗を付けると 本体の結露マークが消えてテープ再生出来る様にはなりますが、

これでは 本当に結露した時に結露センサーが動作してくれません。

そこで hirokunkitakami修理工房 では

結露マークの強制解除 ではなく あくまでも 結露センサー の 補修 をします。

結露センサーの表面は導電粉が塗られているので 、普通の炭は通電しないが

備長炭は通電し 鉛筆の芯も通電する 事を思い出し、 鉛筆を導電粉代わりにして

抵抗値を下げてみたらいいのでは? それは グッドアイデア !

シャープペンシルの2B芯 で黒い導電粉部分と半田付けしている端子周辺を

こする というか 書く というか 黒く塗って いきます。

シャーペンでぬりぬりする事で通電を良くして抵抗値を下げてあげます

ただし、

結露センサーの黒い導電粉部分が取れて白っぽい場合はセンサー交換してください。

黒い導電粉が取れていると結露センサーの役目を果たしません。

導電粉が無い状態で鉛筆ぬりぬりすると直接通電して抵抗値がゼロになってしまいます。 (危)

鉛筆ぬりぬりで導電粉の補助をしているので、

黒い導電粉が取れて白っぽくなっている場合は鉛筆ぬりぬりは行わないで下さい。

HB や H では湿度上昇でも抵抗値が上がりにいので B や 2B を使用した方が良いです。

(HBでも抵抗値は下がりますが結露した時に抵抗値が上がりにくいから 2B がいい)

シャープペンシル(Bまたは2B)で黒塗りします 。(鉛筆の2Bでもいいです)

抵抗値が下がらなければ 上塗りしていき 1KΩ程度にします。

あまり濃く塗ると抵抗値が100Ωとか低くなり過ぎて 結露した時でも抵抗値が

上がらずにセンサーとしての機能を果たさなくなりますので 1KΩ程度 にするの が

良いでしょう。(3KΩか5KΩ程度になると結露と判断するようになってたような気が)

今回は結露センサーの抵抗値が500KΩの 補修 なので、何度か塗りました。

抵抗値を計りながら シャーペンや鉛筆で 塗ると良いでしょう。

塗りすぎて 抵抗値が低くなり過ぎた場合 はどうしたらいいの??

鉛筆で書いたわけですから 消しゴムで消せる、、、

指で軽くこすると 簡単に鉛筆粉が取れて 抵抗値は変わります ので調整可能!。

勿論ですが、結露センサーは 取り外さずにそのままの状態で抵抗値が測れます し

シャーペン ぬりぬりも そのままで出来る ので 非常に 簡単ながら 効果抜群 です。

シャーペンでぬりぬりした結露センサーに

息 を吹きかけると抵抗値が上がります し 湿気回復すると1.2KΩに戻りました から

これで 結露センサーの役目を果たせます ね。

もう一度シャープペンシルで軽く塗ったら抵抗値が1KΩになったので

DV+VHSデッキに 実際に装着して使用テストを実施、

別段なく 使用出来て 良好でしたので ブログにアップさせて頂きました。

結露センサーの黒い導電粉部分が取れて白っぽい場合はセンサー交換してください。

結露センサーが点滅したままで どーしたものかと 右往左往してたのが、、

鉛筆ぬりぬりで 直るなんて 簡単すぎて 思わず笑ってしまいます hahaha!

これは あくまで 補修 です

皆様からの ご意見 ご感想 結果報告 などメールにて お待ちいたしております。

cqe00640@nifty.comまで

(しーきゅーいーぜろぜろろくよんぜろあっとまーくニフティドットコム)

おまけ

ブログをご覧になられた方から 8ミリビデオウォークマン の 結露マーク が解消されずに

困っているとのメールを頂き、他にもお困りの方の為にと追加でアップします。

当方で手持ちの 8ミリビデオウォークマン GV-A700

結露しています

カセットを

取り出してください と表示されて

結露マークが点滅したまま いつまでも結露解除しない場合

結露センサーの不具合が考えられます。

再生などの 操作パネル のネジを外して持ち上げると、結露センサーが出てきます

これが結露センサーです。ぬりぬりが終わったらボタン類を慎重に取り付けてネジ止めすればOK!

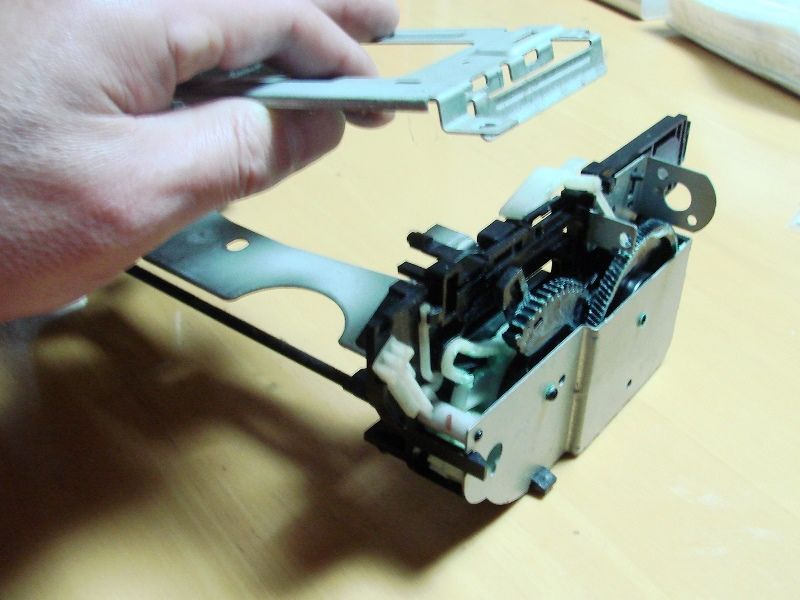

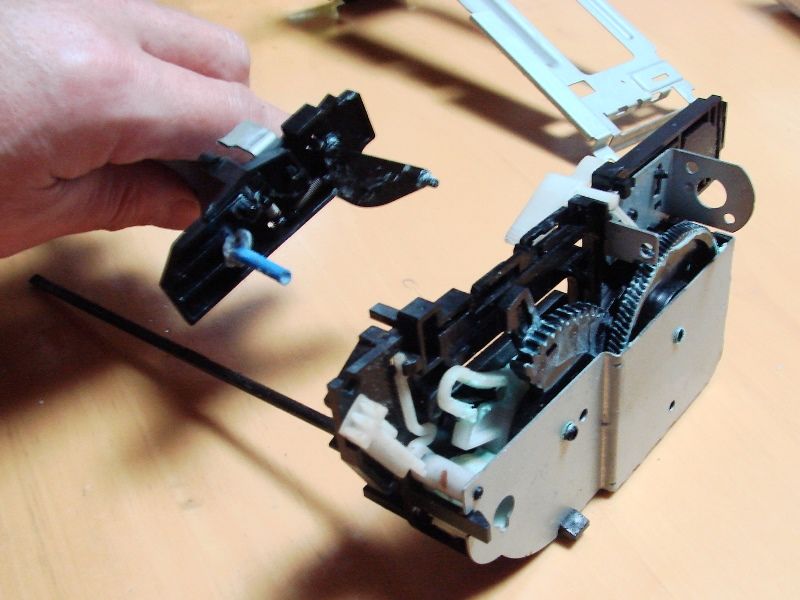

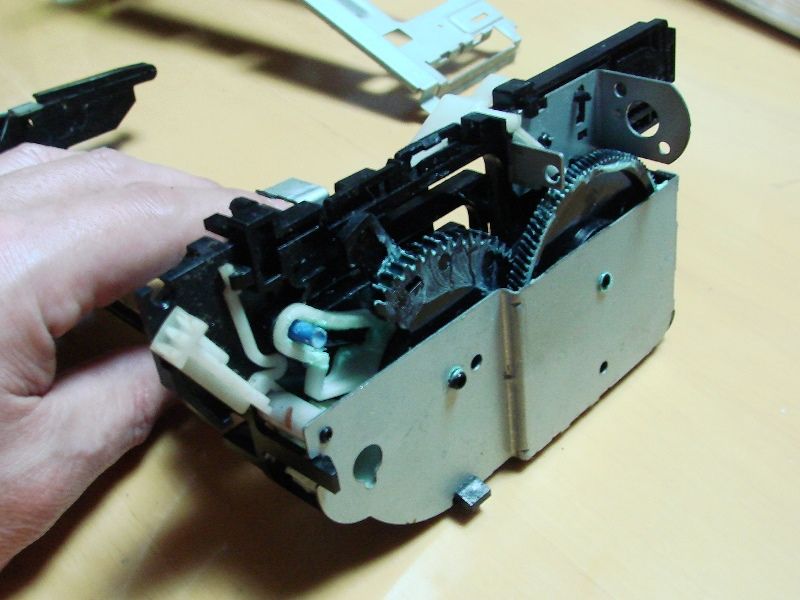

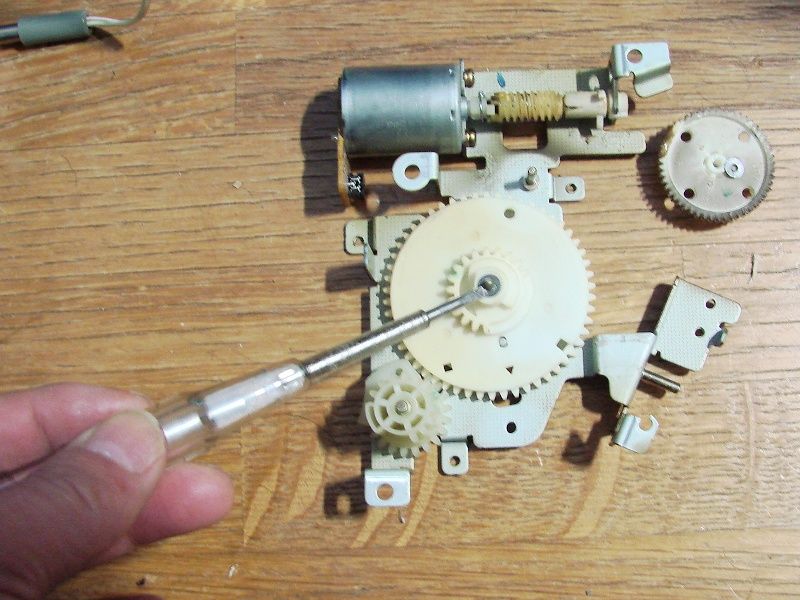

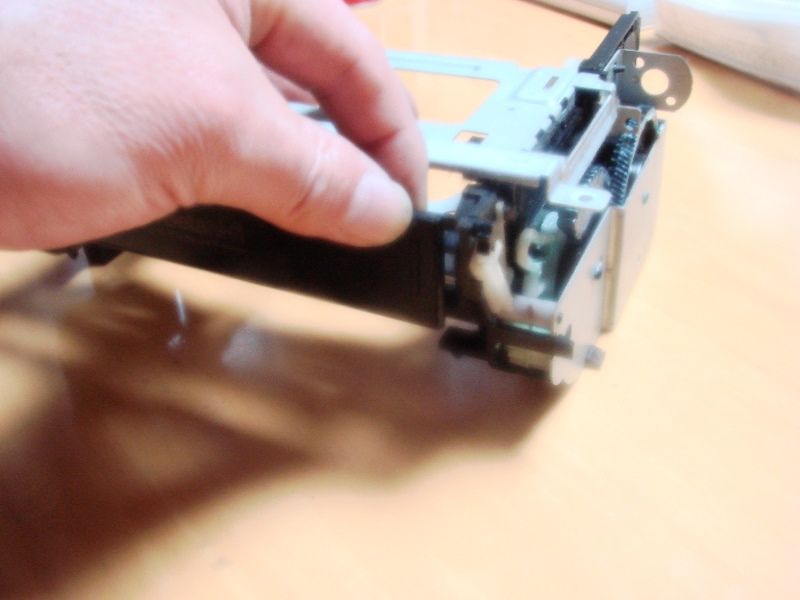

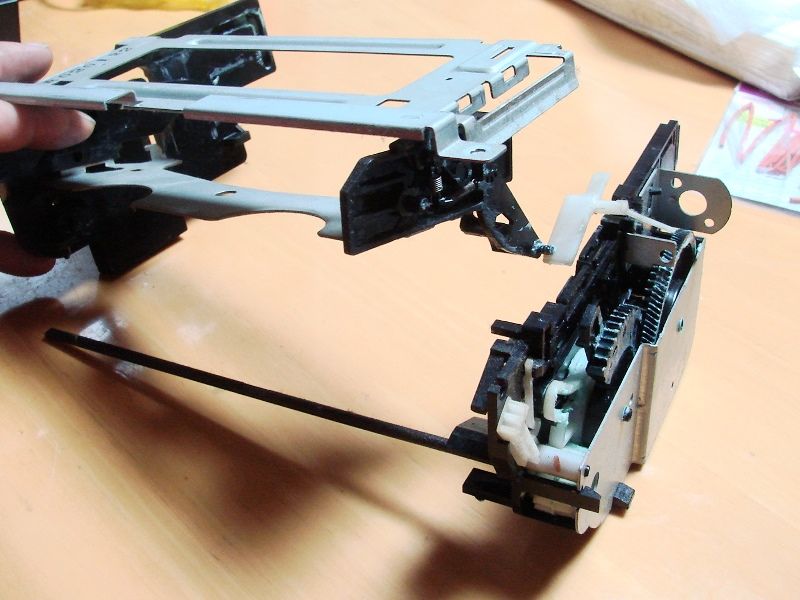

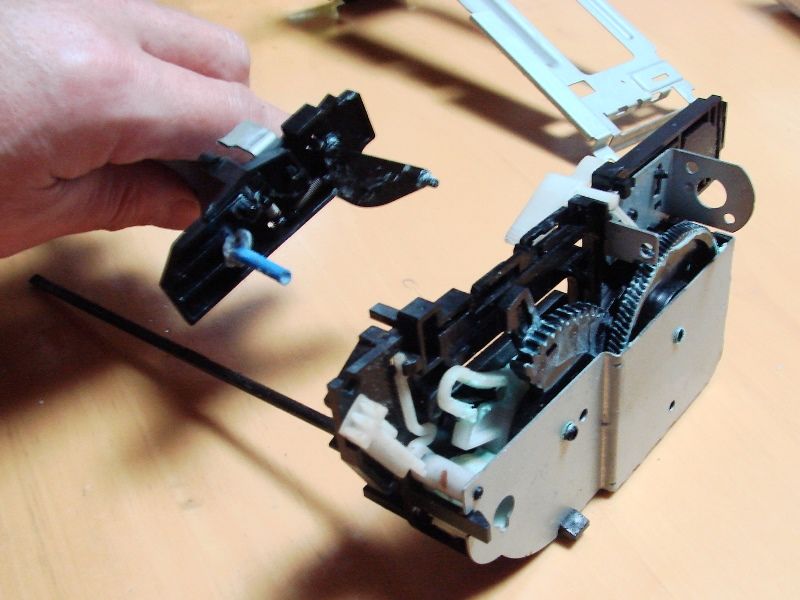

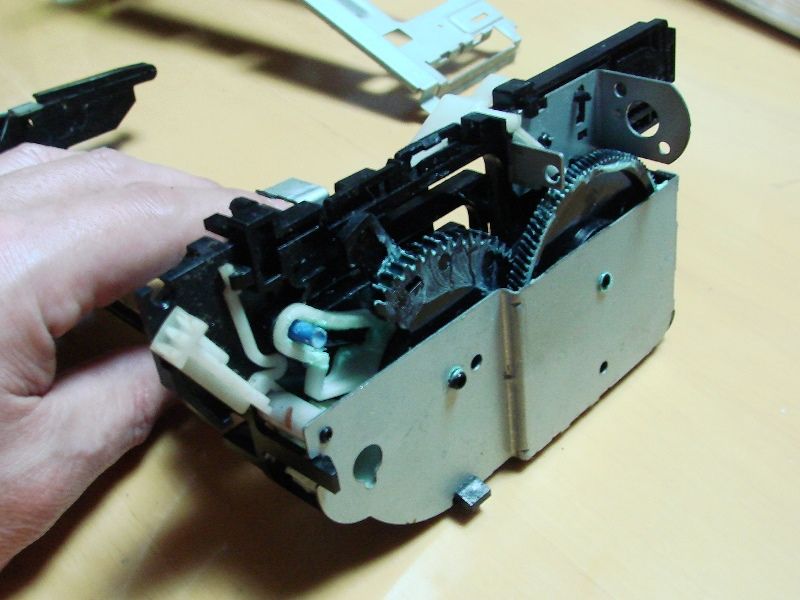

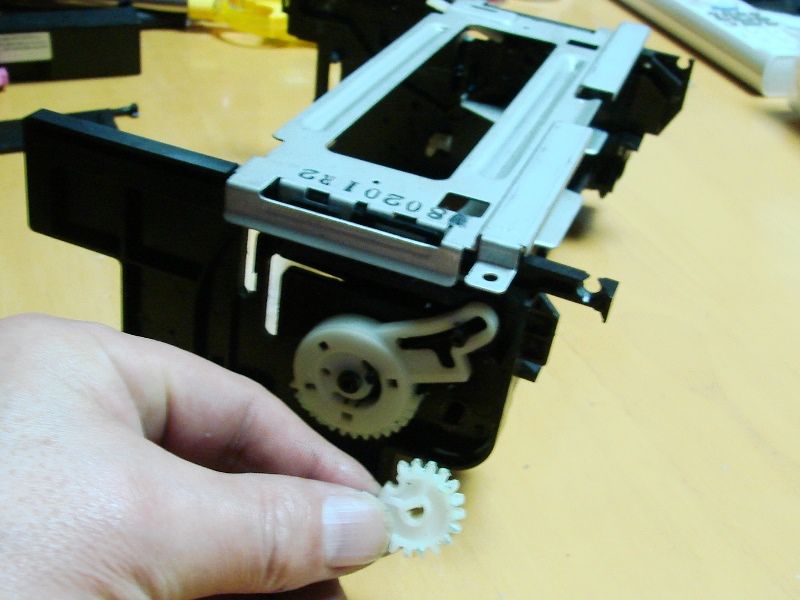

⑯ WV-F1 WV-H1 WV-BS1限定

VHSテープローディング不良(ローディングギア)

修理難易度 ☆☆☆☆ Lv4中級

VHSテープは入っていくが再生ができない

フタを開けて中を見て見ると、ローディング不良になっていた

補修の機種はWV-H1ですが

WV-H1 WV-F1 WV-BS1が同じメカを使用しています

天板を取り除きVHSメカユニットを覗いてみると、、コースターSが動いていない

こんな場合考えられるのはローディングギアの不具合

本体を裏返して、メカユニット基板を外します。

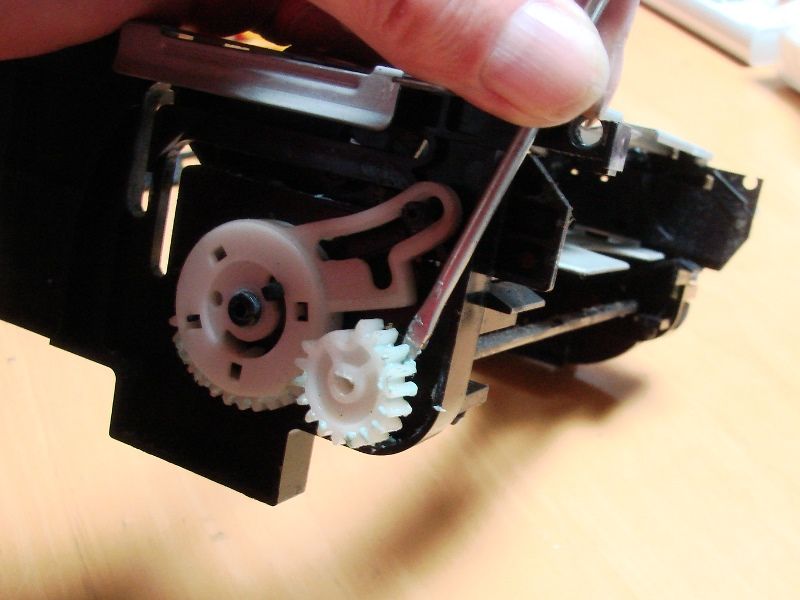

やはり ローディングギアでしたか、、

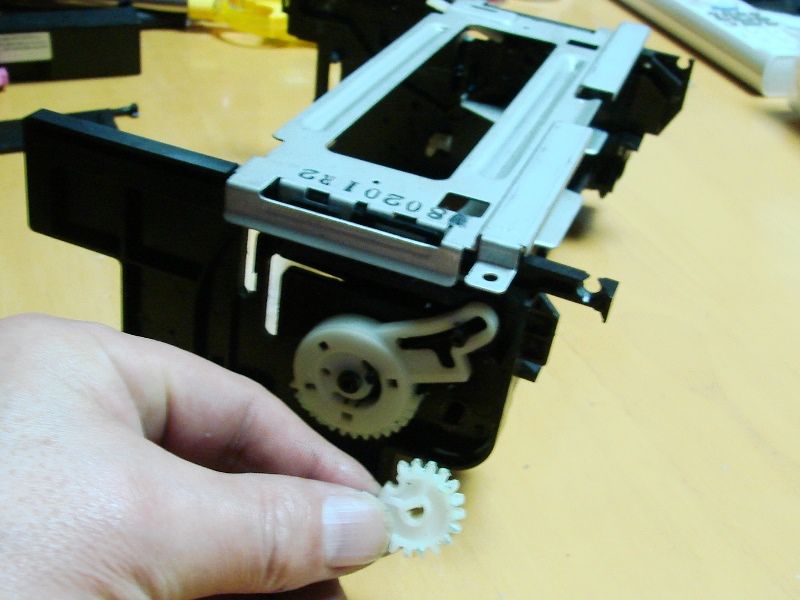

では 補修していきましょう

まずは 樹脂接着 します。(プラリペア使用)

接着だけでは いとも簡単に剥がれますので

ステンレスワイヤーで

縛っていきます

ここがポイント!

出来る限り縛り部分が少なくなるように切断(周囲のギアに当たらないように)

縛ったワイヤーがズレて外れたりしないように、接着剤でワイヤーを固めます

(半田ごてを使ってワイヤーの溝を作ってワイヤーが外れないようにする手もあり)

補修したギアを取り付けます。

周囲のギアとは間隔が開いていますがワイヤーの縛った所がぶつからないように!

あとは 元通りに組み上げればおしまい、、

これで 上手くローディング出来る様になりました。

⑰ 8ミリデッキ 映像ノイズが出やすい (HCローラー)

修理難易度 ☆ Lv1簡単

8ミリテープが入っていくが すぐに排出される

ヘッドクリーニングしても再生してて映像ノイズが出やすくなった

そんな場合、 HCローラーという部品が黒ずんでいて 、テープをいれる度に

回転ヘッドを汚している事も考えられます。

元々はテープ入排出の際に回転ヘッドを軽く撫でてきれいにするはずなのに、

HCローラー自体が汚れていては ヘッドまで汚してしまいます。

長年使用された8ミリビデオデッキで、HCローラーが黒ずんでいたら

中性洗剤を付けた歯ブラシで丁寧に洗って、乾いたらセットすると良いでしょう。

写真の右側のように黒ずんでいませんか?

きれいに洗ったら完全に乾いてから アースして(静電気除去) 装着しましょう。

メーカーSONY部品名 HCローラー組立 X-3945-909-1

止めワッシャー 3-321-393-01

HCアーム組立 X-3942-947-1

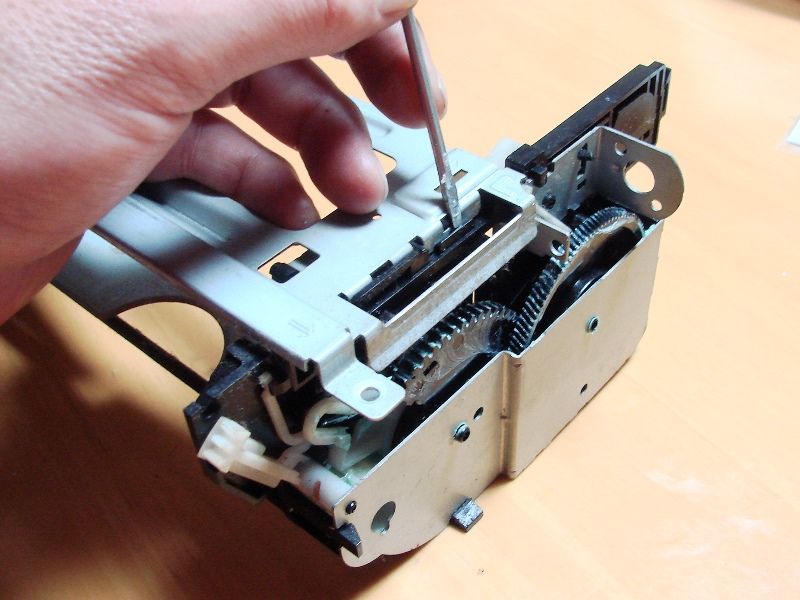

⑱ 8ミリデッキ カセコン取り外したが取り付け出来ない

修理難易度 ☆ Lv1簡単

カセコンの取り外し

カセコンは3本のネジを取って外す。

(WV-H2 WV-BS2はシールド板を外す時に1本取っていますので2本となります)

カセコンをつかみ 奥側を少し持ち上げながら奥側にスライドさせて取り出します。

(カセコン底部前面にツメがありメカシャーシの穴にツメを入れて固定しています。)

テープの救出 や カセコンのメンテナンスが 終わって、、、

カセコンの取り付け

カセコンを外すのは簡単ですが、

取り付けの際には注意が!!

カセコンの手前左側にあるフックをメカユニットの穴に入れながら、

カセコンをセットしていきます

ここで注意点!

カセコン側のウォームギァと メカユニット側のプーリーギァが嚙み合うように

取り付けしますが、ただ単にカセコンを押し込むとプーリーギァが押し込まれて

下がるだけで嚙み合わない場合があり、こうなると組み立てた後でプーリーギァは

回転してもカセットを 引き込んでくれません。

一旦プーリーギァが押し下げられたら、ドライバーなどで上に持ち上げてもう一度

カセコンをうまくギアが嚙み合うようにしてあげましょう。

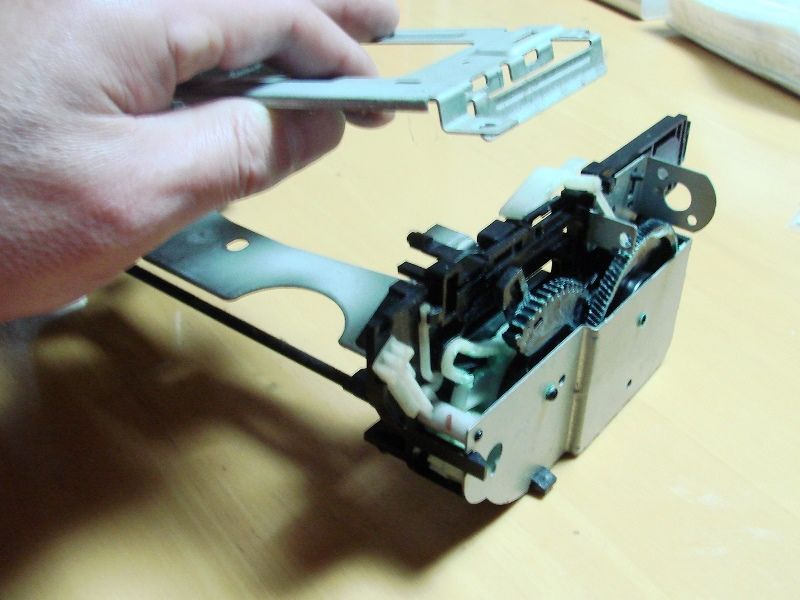

絡んだテープを救出して元通りに組み立てたのに、テープを引き込まなくなった。

という場合はギァが嚙み合っていない場合が多い!! 。 ここがポイント!

カセコンがうまくセット出来たか、チェックの仕方

(EV-S1100 EV-S2200などはメカユニット装着のまま では出来ません。)

メカユニットにセットしたら ウォームギァを指で左右に少し回してみましょう

ウォームギァ を左右に動かした時に 右側のリール台(T)が回転すればOK です!

(ギァが嚙み合っていればウォームギァの回転は重く、嚙み合っていなければ

とても軽く回り 右側リール台(T)が回転しません。)

組み合わせに一度失敗するとFLプーリーギアは 下に押し下げられたままですから、

細いドライバーか指で 上に持ち上げてから 組み直してください。

ここもポイント!

(回転させながらだと持ち上がりやすいようです)

無事にカセコンが装着できたら、ネジ止めして フロントパネルを取り付けます。

ここで 注意点。。

フロントパネルはそのまま取り付けすると、テープ排出時に扉が開閉しないので

テープの取り出しができません。

フロントパネルを取付ける際には 指で扉を押し上げた状態ではめ込んであげます。

これはカセコンのテープ挿入口にある扉開閉アームが扉を押し上げて開くように

して あげる為のひと手間です。(WV-H2 WV-BS2はVHS側のみ行います)

あとは 上蓋を取り付ければ完了です!

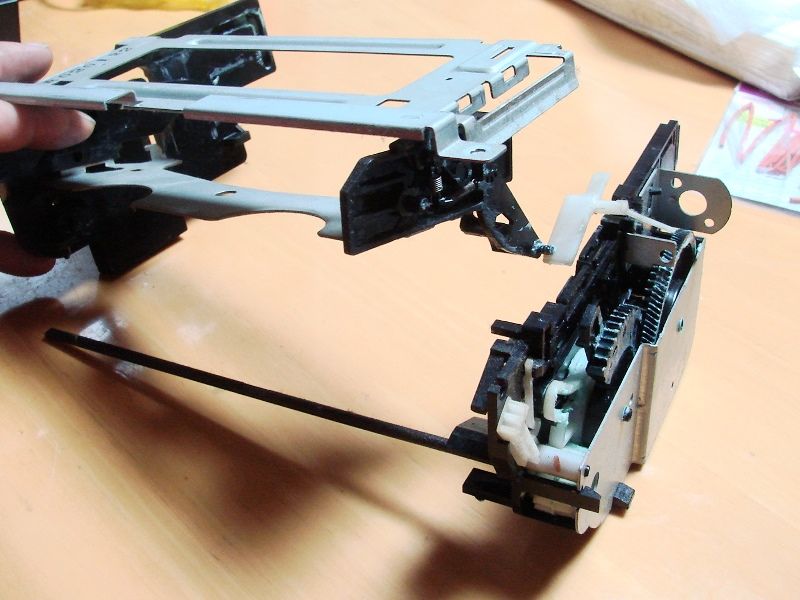

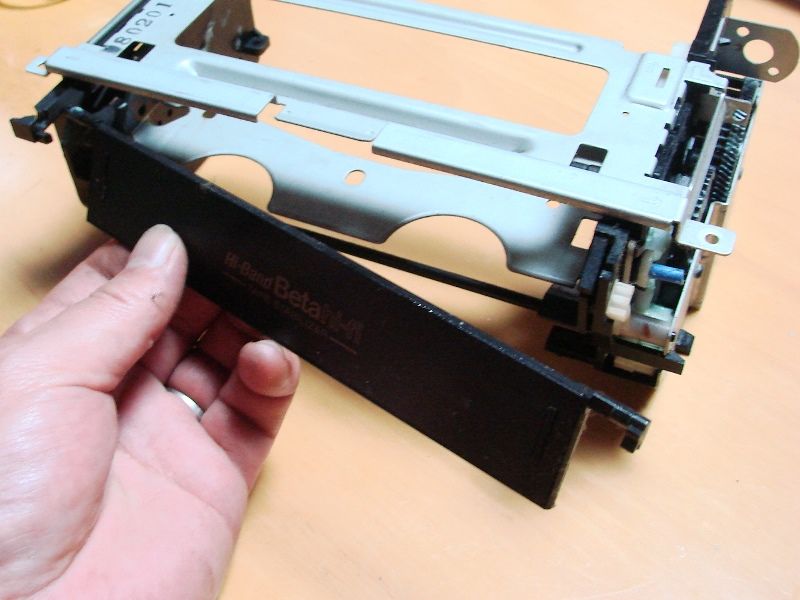

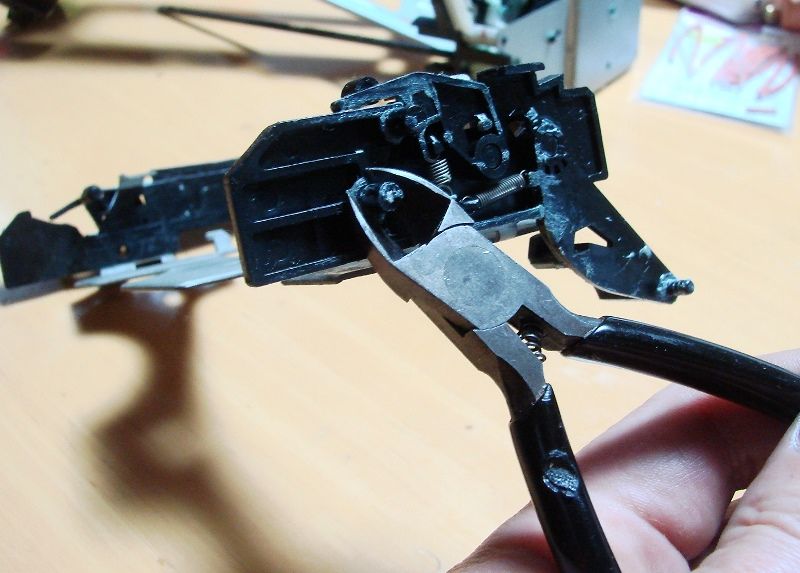

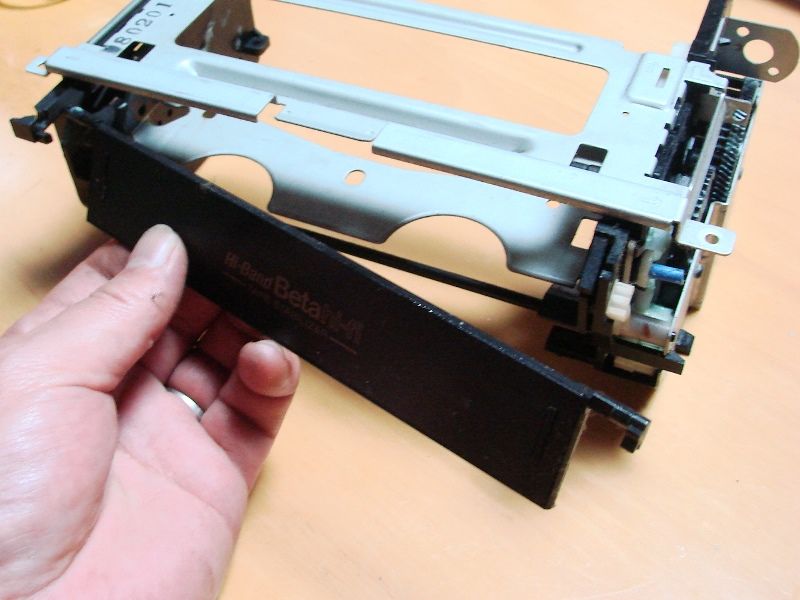

⑲ 番外 ベータデッキ テープ排出出来ない(カセコン)

修理難易度 ☆☆☆ Lv3初中級

EDV-9000などのベータデッキで テープ排出出来ない場合で多いのが

カセコンの カセットマウント部ツメの破損 です。

ベータデッキのカセコン

カセットホルダー(カセットマウント部)のツメとは?

ツメ部分は 力が掛かる部分なのでヒビが入ったりして折れたりもします。

ツメが折れている(取れている)のか 天板を取るだけで確認が出来ます。

もしも

折れていたら ベータカセットの引き込みも 排出も うまく出来ません 。

それでは、カセコンを補修していきましょう。

本体からカセコンのみ分離したら、カセット挿入口のフタを取り外します。

カセットホルダー部分を取り出す為に、 側板 駆動アームのギァ を

引っこ抜きます。(細いマイナスドライバー使用)

続いてFL T側の金属天板をドライバーでフックを外して持ち上げる

すると金属天板が取れますので

カセットホルダー(カセットマウント部)ごと分離します。

これが問題の カセットホルダー(カセットマウント部)です

ツメが折れている部分を補修していきます。

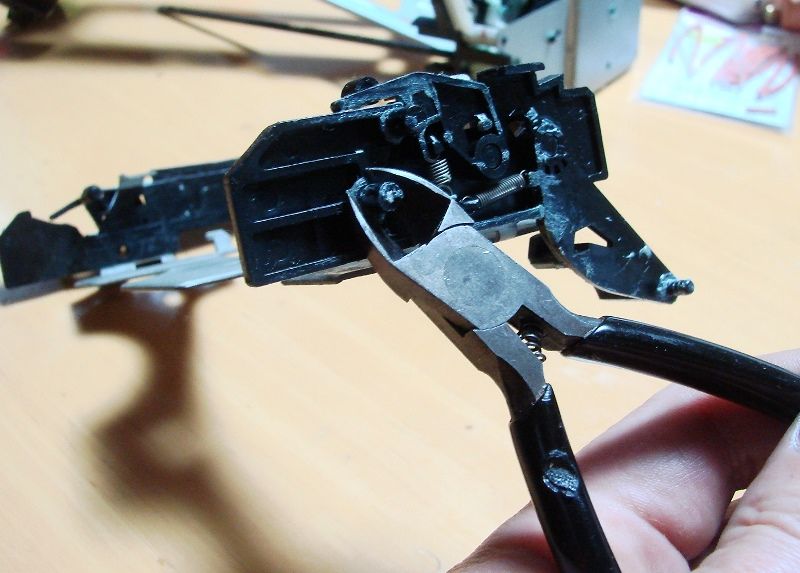

ツメが途中で折れているので ニッパーで残っている部分を切り取って

その部分に 樹脂接着剤でツメを作成していきます

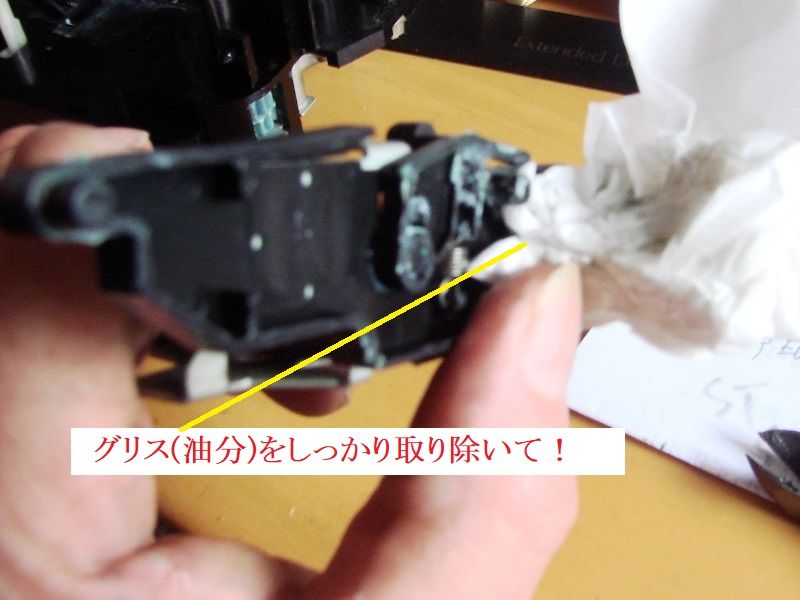

ツメ部分に ツメを作成して 接着する ので 油分(グリス)を取り除きます

接着する部分は接着しやすいように少しヤスリ掛けしておきます。

ストローなどのナイロン では伸びたりひび割れたりしやすいので

ポリエチレン製の配線カバー を使ってツメを制作します。これは 丈夫 です。

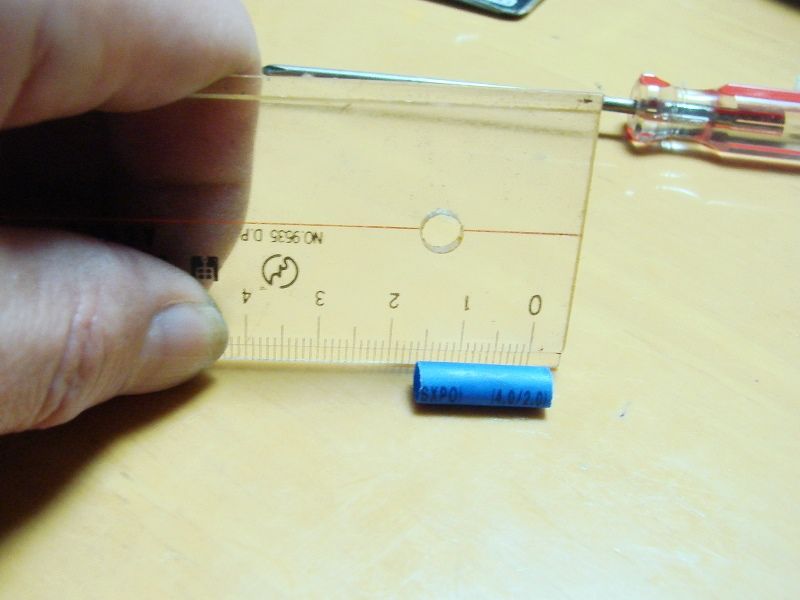

元々付いていたツメの太さに合わせるので、

ツメよりもやや細い

手持ちのドライバーを利用。 竹串なら太さ調整可能

。

(ポリエチレン管の厚みで元々のツメと同じ太さになるように)

ポリエチレン管を10ミリの長さに切って使用します。

(今回は、あとで長さ調整が可能なのを説明する為に18ミリで切断してます)

ポリエチレン管をドライバーの太さに合わせるのでドライバーに差し込む

(管はドライバーの太さよりもかなり太いです。ブカブカ)

これを熱で収縮させますが、、

ドライヤーの熱でも良いが、ムラにならないように 湯煎 しました

ドライバーの太さに収縮して仕上がったポリエチレン管

その ポリエチレン管にプラリペア(樹脂接着剤)を注入していきますが、

空洞があると折れ曲がりますので気泡を抜きながら注入、

芯棒が中心になるよう接着 !元々付いていた位置にピッタリ合わせます。

(これがズレると平らにならなかったり溝をスムースにトレースしません)

三時間ほどして、完全に硬化したら組み付けていきます。

硬化が完全でなかったり、プラリペア粉が薄かったりすると折れ曲がります

T側駆動アームに差し込んで

反対のS側も差し込んでから、金属天板をはめ込んでカセコンを組みます。

S側の外した駆動アームのギアを取り付けて

カセット挿入口のフタを取り付ければ完成です。

さて

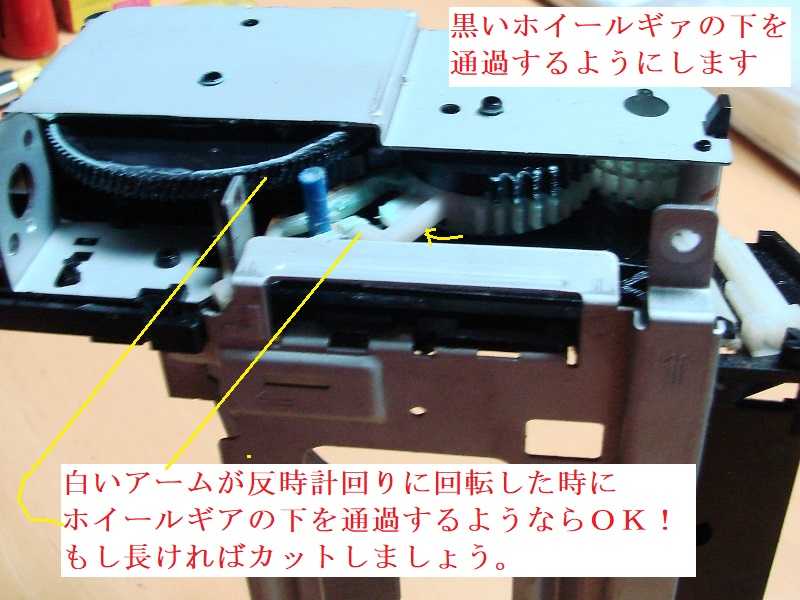

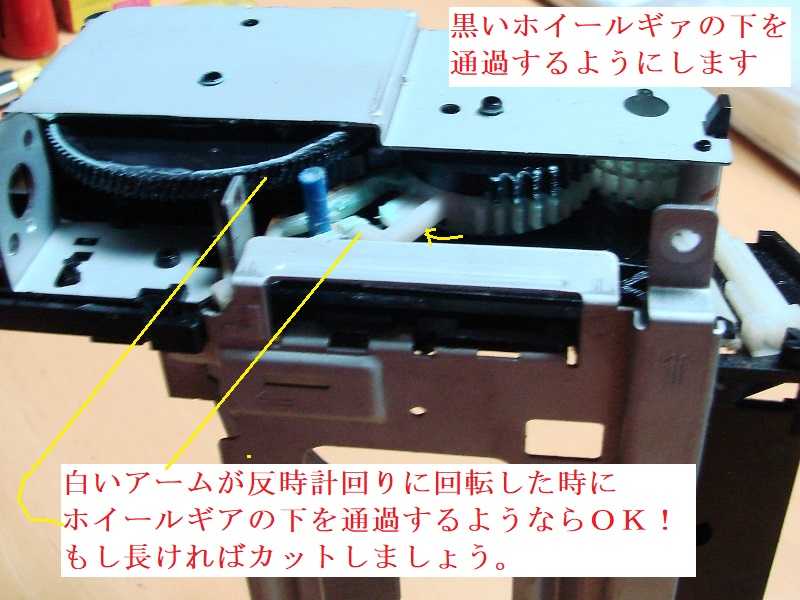

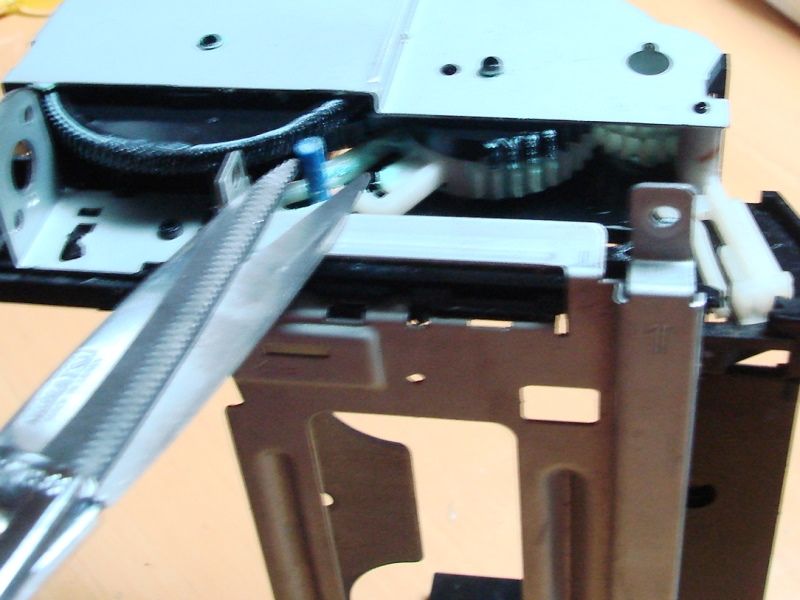

もしも、 ポリエチレン管が長かったら 、、、

カセット引き込みの際に ツメがギアに当たって引き込み出来ません。

補修の組み立てが終わったら チェックしてみましょう!

そんな時は、ニッパーで切る。

(写真では硬い物がよく切れる特殊なハサミで切っています)

補修例 S側 T側 よくできました。☆☆☆

実際に ベータデッキに装着して動作させて

良好でしたので ブログにてアップさせて頂きました。

追伸

ポリエチレン管では

プラリペア粉が薄かったりすると折れ曲がる事があるため、

ホームセンターにて アルミパイプ を入手しましたので

耐久性を考慮して ポリエチレン管の配線カバー から アルミパイプ に変え

10ミリにカットして使用するようにしました。

穴から プラリペア(樹脂接着剤)を注入 して接着、接続部 外周も接着 します。

ツメが折れて3ミリ程に短くなると駆動アームで動作させる事が出来ず

カセットの排出が出来ません。写真右側のホルダー

残っている3ミリ程のツメをニッパーで切断してから

駆動アームで動かせるように10ミリのアルミパイプを取り付けました 。

写真左側のホルダー

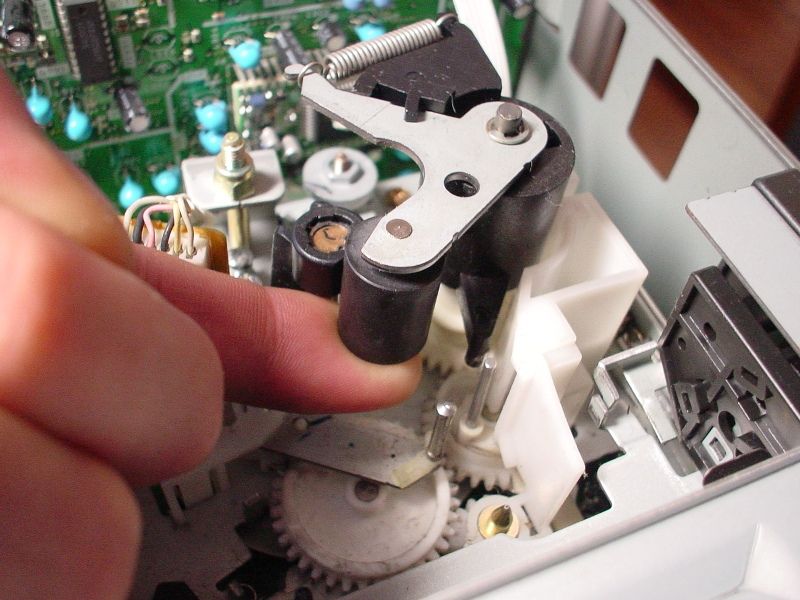

⑳ 8ミリ+VHSデッキ 再生できない (ピンチローラー留め具)

修理難易度 ☆ Lv1簡単

VHSテープが再生出来ずに ピンチローラーゴム が外れていた

VHSの テープは 、 キャプスタン と ピンチローラーゴム の間に挟み込んで

定速でトレースするようになっていますが、

もしもピンチローラーゴムがが取れているとテープ再生が出来ません。

この状態で 早送りや巻き戻しをするとテープを痛めてしまいます。

下の写真で、黒いピンチローラーの左にある止め具( ピンチローラー止め )

によってピンチローラーを押さえているのですが、、、

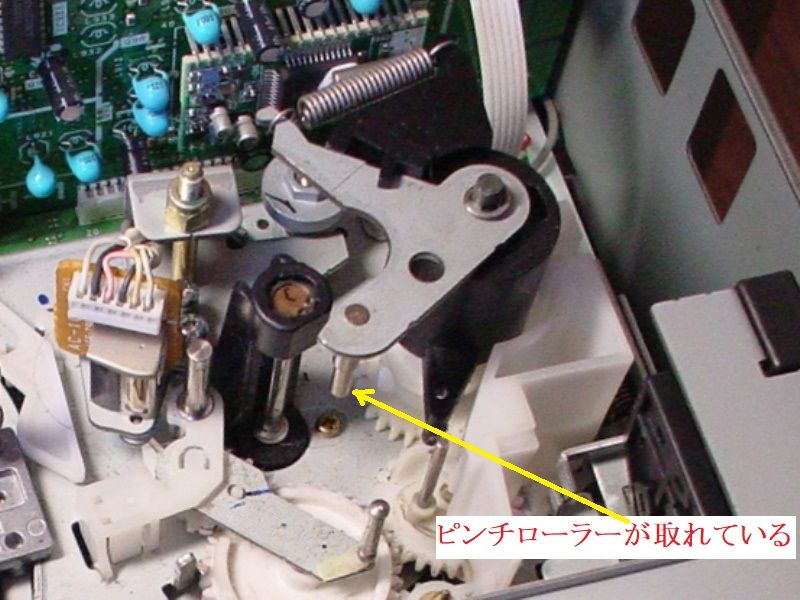

このピンチローラーは

ピンチローラー止めというクリーム色

のものを使用して

ピンチローラーの下側から止められています

が、振動などで

ゆるくなってたりひび割れしていたりするとすると外れてしまうようです。

取り付け方は簡単です。

止め具をピンチローラーの下側から 入れた状態で

下の写真の様に 下側から強く差し込んであげるだけです。

(ローラーは少しへこんでいる方が下側で、ほぼ平らなのが上側です)

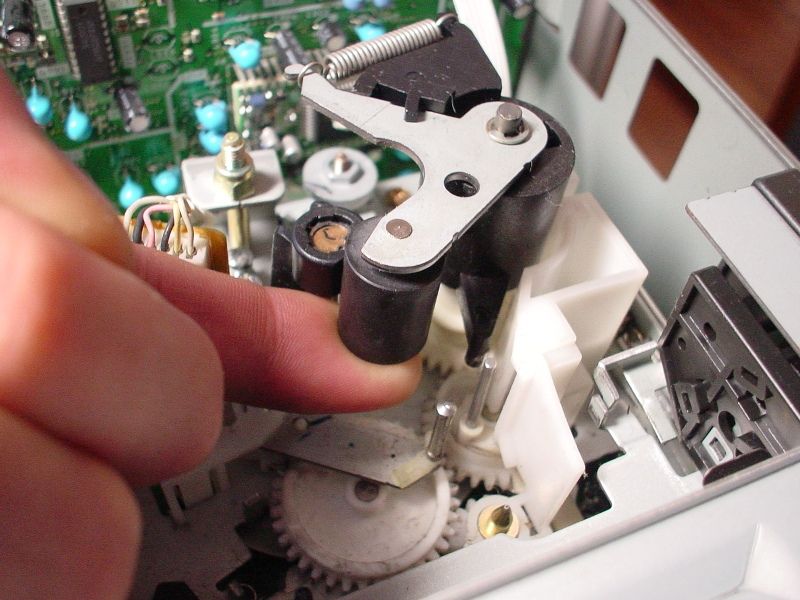

この 止め具(ピンチローラー止め) が

もしも ひび割れ

ていたり、見つからない場合には

釣具屋で売っている ゴム管を 7mmだけ切って

代用補修できます。

ゴム管は 細い(3mm) 太い(4mm) 極太(5mm)の3種類あり

太い(4mm)を使用するとぴったりです。

太い(4mm)を使用するとぴったりです。

これは純正品と違って ゴムの収縮力で 大きな振動でも抜ける事はないでしょう!!安心です。

これで VHSテープが再生出来る様に補修できます!

これで VHSテープが再生出来る様に補修できます!

②① 8ミリ+VHSデッキ VHSテープの操作が全く出来ない。

(ロータリースイッチ)

VHSテープの操作が出来ない場合

① メイン基板のコントロール回路の不具合 か

②DCモータージョイントのひび割れ ③ スライドギァの破損

そして ロータリースイッチの接触不良 も時々見受けられます。

DCカムモーターのジョイントひび割れのメンテナンスの時に

こちらもメンテナンスしちゃいましょう。

丸いおおきなカムギアの割りピンを取ると簡単に抜けますので、

ロータリースイッチを上下に分解して、

接点部分を

金属磨き「ぴかーる」で研磨 、 接点導電復活剤2501を塗付 します。

長年の使用で接点部分に細いスジが入っていて接触が悪くなっている事も!

動作不安定だった VHSメカが しっかり動作するようになります 。

金メッキ端子なので ただの接点復活剤やエレクトロニックスプレーは

使わず、 スリーボンドの接点導電復活剤2501を塗付 します

組立時はギアの歯ひとつズレただけで動作しなくなりますのできっちりと

合わせて組み立てましょう!

②② VHSテープ巻き戻し終了しても止まらない (テープエンドセンサー)

VHSテープの早送りや 巻き戻しが終了しても 回転が止まらずに

大きな「ガガがっ」と音がする事がある場合は

テープの終わりを判断する テープエンドセンサー が効いてない事が多い。

ビデオテープの最初と 最後には透明なフィルムが使われていて、

そこを光センサーを使用して テープの最後を感知するようになっています。

ところが、

センサーは正常でも ホコリの蓄積 によって動作しない事がよくあります。

VHSメカユニットを取り出して

メイン基板の中央部の LED発光部 と

左右の テープエンドセンサー の汚れを綿棒でふき取ります

ついでに リール台回転センサー も 軽く掃除しておきましょう。

メカユニット中央にある 透明な 導光板 と

カセコン左右の 透明な 導光板 もきれいにします。

導光板の下側が黒ずんではいませんか?

掃除しただけで ちゃんと 巻き戻しの最後でストップ するようになります。

②③ VHSメカ エレベーター補修(ピンチ圧着組)

修理難易度 ☆☆ Lv2初級

カセット引き込み後にビデオテープをキャプスタンとピンチローラーで挟み込む為に

ピンチローラーを上下エレベーターさせている重要な部品

もしも エレベータが下がったままだったり動作させても上下しない時は

エレベーター内部のポッチ が破損して欠落している場合が多い。

破損しているとエレベータを手で上下させると動きます、正常なら上下しません。

テープ再生出来ないばかりか テープがからむ原因!

瞬間接着剤で接着しただけでは簡単に取れてしまいます ので、、、、、

取れたボッチの代用として 2ミリのネジ を使用します。

ボッチの取れた部分にドリルで2mmの穴を開けて、、、

2mmのネジを差し込んで 頭部をカット したら

収縮チューブをはめて熱してあげます。これで意外と使えるんですよ!

出来上がったら 元の位置に装着しますが

カセット排出状態時 に取り付けて抜けない様に ピンワッシャー止め します。

②④ベータデッキなど カセット入排出出来ない(ローディングモータージョイント)

ベータカセットの入排出が出来ない場合で一番多いのはカセコンの不具合ですが、

次に多いのがローディングモーターのジョイント割れもしくはピニオンギア割れです。

カセット入排出しようとモーターが回転してもひび割れによってモーターが

空転してしまうのです。(ブゥーンというモーターの空転音がします)

ベータデッキの例

モータージョイントは 接着剤での接着はしないでください。

強い力が加わったときに空転しなければいけません。

(ローディングの最後やイジェクトの最後で)

瞬間接着剤で接着してしまうと メカに負荷が掛かりカムやギアなどが破損します。

補修の仕方は ひび割れ部分を半田コテなどで接着してから

ステンレスワイヤー太さ0.4mm~0.55mm で縛ります

弱い力では空回りしない、強い回転の時に空回りするようにゆるめに縛ります。

下の写真はベータデッキのジョイントひび割れ

ベータデッキのジョイントひび割れ

これはVHSデッキのモータージョイントのひび割れ補修例

②⑤ベータデッキ イジェクト時に勝手に引き込んでしまう リニアスケーティング

SL-HF705 SL-HF1000Dのリニアスケーティングメカ

リニアスケーティング部の カセット排出動作で

カセットを取り出す前に勝手に引き込んでしまう。

これは スイッチ接点の接触 が悪いとモーター回転し続ける為です。

LSカセコンのモーター部から黒いロータリースイッチ部分を引き抜きます

見てみると ロータリースイッチ の接点端子が外れていた。

細い3本のプラ溶着の為、年数経過で弱って取れてしまったか?

このままではこのスイッチは役目を果たしません。

スイッチ端子を 瞬間接着剤 で取り付けました。

プラと金属の接着なのでしっかりとは接着出来ないようで

少しの間ならいいが 何度もカセットの入れ替え動作に耐える為に

取り付け面の外周をさらに 溶着接着剤プラリペア で固めました。

これなら二度と外れる事は無いでしょう。

これでカセット排出後に勝手に引き込まれる事が無くなりました。

動作良好です!!

次の記事を 撮影 編集 出来ましたら アップしますので しばらくお待ちくださいませ。

修理受付への質問 感想 要望 相談 励まし 結果報告などは

cqe00640@nifty.comまで

(しーきゅーいーぜろぜろろくよんぜろあっとまーくニフティドットコム)

また、楽天ショップでは

8mmヘッドクリーナー(10230円)が品薄のようですので入手されたい方は メール下さい。(送料無料3000円にてお分け出来ます)

他の記事を見る

新着記事一覧

中古品販売コーナーは こちらをクリック(タップ)!

8ミリビデオデッキ 中古品販売 コーナー

8ミリビデオデッキ 部品補修の仕方は

8ミリビデオ 修理 必見! 部品補修の仕方

他の機種でも参考になる 8ミリビデオの修理

8ミリビデオ 修理 EV-PR2⑮修理事例紹介ヘッド リール台 ロータリースイッチ ピンチローラ

8ミリビデオデッキの修理受付については、こちらに出ています

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.05.23 12:16:56

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dd2f388.304d2f2b.1dd2f389.00f4f391/?me_id=1377402&item_id=10436404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fksdenki%2Fcabinet%2Fimages%2F85_5%2F4961310004385_5.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ab4c7d3.1804a810.3ab4c7d4.1af2dbd1/?me_id=1271300&item_id=10006395&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhimekougu%2Fcabinet%2F03708278%2Fimg60624148.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2bf03eb8.4e69e38d.2bf03eb9.5f023814/?me_id=1379877&item_id=10978253&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatorieerina%2Fcabinet%2F20220235-3%2Fb003u9jx10.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da1049e.a1f666f5.1da1049f.b25d1ef4/?me_id=1383476&item_id=10297750&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fomatsuri-life2%2Fcabinet%2F20200719-4%2Fb003nvd43s.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da1049e.a1f666f5.1da1049f.b25d1ef4/?me_id=1383476&item_id=10001162&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fomatsuri-life2%2Fcabinet%2F21%2Fb00x9i81me.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)