全1115件 (1115件中 1-50件目)

-

草津町虚偽告訴事件にみる、被害者支援運動の落とし穴

群馬県草津町で、町議が町長から性被害を受けた旨虚偽告訴をし、有罪となった事件が報じられました。 巻き込まれた町長や、町民たちにとっては誠に災難と言わざるを得ず、虚偽告訴をした元町議はもちろん、安易な気持ちで町長や町全体に暴言を吐いてしまった人々の責任は重いと言わざるを得ません。(なお厳密には、議会で懲罰の対象とした点については、「捜査機関や司法判断を先取りするようなことは、町議会といえどやっていいのか」という点には疑問を持っていますが、本記事では主題でないため詳論は割愛します)さて、今回の記事で問題としたいのは、本記事では団体の名指しは避けます(少し検索すれば出てきます)が、一部の被害者支援団体がこうした自称被害者の主張に乗って、草津町や町長をデモによる攻撃の対象にしたり、書くのも憚られるような暴言を言いたててしまったことです。町議が虚偽告訴で公判請求された段階で運動への連帯表明を撤回するなど、ある程度は誠意ある対応を見せたようには思いますが、それでもこうした事件を通じ、支援団体の信用は大幅に減殺されてしまったであろう事は間違いありません。もちろん、現在進行形で団体から支援を受けている人々にとっても、辛い結果になった可能性は高いと考えられます。この支援団体は、東京弁護士会から人権賞による表彰を受けていました。こうした団体に人権賞をあげっぱなしと言う東京弁護士会の対応は疑問を感じていますし実際弁護士から抗議の声もありますが、逆にそのくらいには熱心に取り組んで成果も出していた団体がやらかしてしまったとも言えるでしょう。 おそらく、支援団体とて、最初から虚偽告訴だと分かって運動を展開したわけではなく、曲がりなりにも町議の虚偽告訴を信じてしまったからこそこうした運動に走ってしまったのだろうと思いますが、私は、ここに被害者支援運動が持つ構造的な脆弱性を感じるのです。 犯罪被害者などの支援する団体に所属する人(支援者)が、被害者などから相談を受けたとします。 目の前の相談者が言っていることについて、その場で裏を取りようがない場合がしばしばです。 特に、本件で虚偽告訴に使われたような性犯罪の場合、目撃者などがいない場合も多く、更に時間の経過や記憶の曖昧化、場合によっては被害者が児童や障がい者だったりで正確な説明など望めず、曖昧な説明に終始したり、記憶違いで矛盾を言ってしまうこともあります。支援者の立場からは、嘘をついているから曖昧なのか、説明力が足りなかったり記憶が曖昧なだけで本当に被害に遭っているのか。それは、厳正な手続を経て裁判をする裁判官ですら判断を誤るもので、その場で面談する支援者には正確なところなど分かりっこないのです。といって、支援者サイドがそこで相談者を疑い、「本当なの?嘘じゃないの?」と言う態度を見せたらどうなるでしょうか。 本当に被害に遭った相談者は、他に相談する場所がなく、藁にも縋る思いで助けを求めているケースがしばしばです。そこで疑うような対応を見せてしまうと、相談者は心を閉ざし、「支援団体も信用できない」という認識になってしまい、実質的な支援拒絶の結果になってしまうことがあります。そうならないためにも、支援者は「まずは傾聴する」「安易に疑ったりしない」「信じる」姿勢を大事にする姿勢が求められることがしばしばです。 他方で、こうした姿勢は被害者を名乗って虚偽告訴をしたり、社会的な同情を集めよう、金を得ようなどと考える不届き者にとっては、立派な「付けいる隙」となります。子どもが被害に遭ったと思い込んで暴走した親が相談に来たようなケースであっても、そう言う影響まで思い至らなかった結果、悪意のないまま攻撃して重大な被害に発展してしまう危険性もあるでしょう。 支援団体に求められる、「まず信じる」姿勢は、実のところこうした悪用される危険性と常に隣り合わせなのです。 今回、支援団体がなぜこうした暴走とも言うべき運動に走ってしまったのか。 それは、こうした被害者支援において求められる「まず信じる」という発想が悪い方向に発展してしまい(実績のある団体だけにそう言うまず信じるという態度はできていた可能性が窺われます)、「根拠が曖昧でもとにかく信じていい」という発想が自分たちの支援の範囲の中で完結させずに暴走し、裏取り不十分なまま攻撃的な運動をしてしまい、草津町だけでなく自分たちの信用にまで取り返しのつかない傷をつけてしまった…私は、この件の真相はこんな所だろうと思っています。 目の前の相談者を信じるという発想自体は決して悪いわけではないと考えていますが、こうした支援団体には、常に「自分たちが間違っているかも知れない」という点で一歩引いた視線を持っていることが必要になると思います。 目の前の相談者に寄り添いつつも、それが間違っている可能性があると分かっていれば、「外部への攻撃は手控えつつも精神的な支援などは継続する」ような形も取れたはずです。 最悪相談者に虚偽告訴などで騙されたような事態が起きても、支援者が騙されただけで済み、支援者自身が加害者になってしまうという事態は避けられるはずですし、本当に被害に遭った人に対しての支援活動がこれで阻害されてしまうという危険は低いでしょう。もし今回支援団体がそう言う態度を取っていたなら、むしろ「支援団体も支援のための誠意や手間を騙し取られた点では被害者ではないか」という捉えられ方をされる可能性も十分あったはずなのです。極論、例え被害者が100%本当のことを言っていても証拠不十分などで司法が認めず、虚偽告訴の方が認められてしまう可能性はあるのですから、その意味でも、「自らの間違いに備え、過度に攻撃的な活動は控える」という発想は決して悪くないはずだっただろうと思います。こうした発想は、実のところ弁護士にも求められていると思います。 当然ながら、弁護士もこうした被害者支援について、支援団体とは別に法律的な支援を提供する役割で、とにかく依頼者を信じて全力で!!と言うような考え方が称揚される傾向にあります(と言うより私自身、仕事の中でそう言う弁護士に求められる姿勢の話を何度も聞いてきましたし、だからこそ今回の原因をそういう風に推測していると言えます)。弁護士は、裁判を受ける権利の保障や、弁護士という職務から、職務遂行に際してはある程度「依頼者を信じて間違える」ことが法律上許されています。結果的に間違った裁判を起こしたと言うだけで違法行為になったり、懲戒処分になったりはしません。それが許されなければとても法的な支援ができないし、そう言う姿勢あってこそ被害者支援に繋がった重大事件も多いでしょう(支援団体のようにそもそも職務ではないのだから信じて間違えても自己責任という扱いを受けないという意味では特権的でもあります)。 しかしながら、目の前の依頼者が間違っている危険性を常に意識して一線を引いておかないままに「信じて全力で!!」となった結果、必要性の疑わしい過度な活動に走ってしまって、支援対象者にとっても、弁護士にとっても最悪の結果を招いてしまう…このことも意識すべきだと思うことがあります。 特に弁護士の間でもXやSNSなどの手頃な情報発信ツールが広く普及して、こうした発信で単なる言論の自由を越えた暴言を吐いてしまい懲戒処分になる弁護士の話も最近出てきています。私の感想として、そう言う弁護士は熱意がありすぎて依頼者に寄り添いすぎた結果そう言った発言になっていることも多いように思われ、その意味で今回草津でやらかした被害者支援団体と同じ事になっていないかと思うことがあります。 くどいようですが、被害者を支援する、被害者に寄り添う。それは決して間違ってはいません。しかし、それは構造的脆弱性を放置しないとできない運動であり、その構造的脆弱性が取り返しのつかない事態を招いてしまう危険性もあるものです。支援者はその構造的脆弱性を踏まえてひくべき一線があり、それを忘れてはなりません。それを忘れたままに無条件無制限な寄り添い「のみ」を是とすると、支援者当人も含め、誰も幸せにならない結末に人を落とし込んでしまうことがあるでしょう。その意味でも、特に捜査・司法の手を待たずに支援者が単なる被害者個人の支援を越えて加害者とされる人を攻撃することには、重大な危険があり、非常な慎重さが求められることは意識されるべきです。 支援者も弁護士も、今回の件は他山とすべき教訓を含んでいると私は思います。

2025年10月02日

コメント(0)

-

刑事弁護特別記事:被告人以外の依頼者に気をつけろ!!

第一東京弁護士会の弁護士が、特殊詐欺で逮捕・勾留されていて接見禁止中の被疑者に、「弁護人となろうとする者」で何度も接見して業務停止の懲戒処分になったというニュースがありました。弁護士向け官報「自由と正義」に掲載されたのを契機にちょっと記事を書かせて頂きます。担当していたのが特殊詐欺と言うことで、この弁護士は俗に「鳩弁」などと呼ばれる「特殊詐欺組織内での連絡担当役」となっていた可能性が強く疑われます。この弁護士が、「特殊詐欺の連絡役としての悪意」があったかどうかは分かりません。この弁護士に報酬を払っていた依頼者について、「ただ単に被疑者の友人・家族だと聞いていたので、それを信じて延々と接見をし、当たり障りのない情報を伝えていた」という可能性もあるのでしょう。「自由と正義」の記載を見る限り本人の主観面は特に認定されていません。しかし、記載がない部分を最大限善意に解釈しても、脇が甘すぎたと感じます。仮に連絡先をやってやろうという悪意があったのなら、業務停止など手ぬるく除名処分一択でいいとすら思います。弁護士が特殊詐欺組織の連絡担当役を担う事例が複数回起きてくれば、「もはや弁護人の接見交通自体、秘密の下では許すべきではない。少なくとも「弁護人となろうとする者」と被疑者の接見では警察官などに立ち会わせるべき」「私選弁護活動が隠れ蓑になるならば、私選受任にも制限を設け、国選のみにすべき。十分な弁護活動のできない国選(鑑定費用などが出ない)に絞るのも、犯罪組織の手先の弁護士が押しつけられるのを防ぐためにやむを得ない」「もちろん当番弁護活動などもダメ」と言う方向で話が進んでしまったとしてもおかしくないと考えています。被疑者被告人からしてみれば、「逮捕されてまで、手先の弁護士を使って詐欺組織に監視されてる!!」という恐怖心を覚える可能性があります。例え弁護士自身がそうした脅し文句を言ってこなくても、彼らから派遣されている弁護士がいるという事実だけで、被疑者に恐怖を与えるには十分です。特殊詐欺や組織的強盗をやっている組織は、闇バイトと知らずに入った受け子が逃げだそうとすると家族への危害をちらつかせて脅すという話があり、警察も「保護をするから闇バイトに応募しても犯行しないで出ておいで!」と呼びかけをしているくらいで、こうした恐怖心が被疑者・被告人の自由な防御権の行使に重大な脅威となる危険性を考えないわけにはいきません。目の前の弁護士が手先の弁護士であることを疑っても、他に弁護士がいないのではないか、解任して大丈夫なのか、そもそも解任できるのか……、被疑者がそうした不安から、結局その弁護士にお願いしてしまおうかとなるのは仕方のないことです。場合によっては未成年者、中学生くらいの受け子が捕まっていることもあり、自己防衛など到底不可能なケースだって少なくありません。そうなってくると、いよいよ「詐欺組織が都合のいい弁護士を押しつけた」結果となり、被疑者被告人の利益にも重大な脅威となる危険性を考えざるを得ません。そう考えると、「なろうとする者接見」に制限をかけることは「それこそが被疑者・被告人のためだ」という方向に話が進みえます。日弁連や弁護士会が、法務省から「被疑者の権利のために必要だ」とたたみかけられるなど、笑えない冗談です。ただでさえ、刑事弁護は国民世論の共感をなかなか得られない場合が少なくありません。ましてや秘密保持については「本当に冤罪なら、見られたって何の問題もないはずだ!!」というような考えがはびこりがちです。そんな世論沸騰が発生してしまったときに、何とかできる保証などどこにもないのです。仮に立法において「接見交通は許すが接見の秘密は制限する」などと立法されたとして、それが違憲だと評価されるかは不透明です。私も個人的にも違憲だと思うのですが、そう言う立法がされる状況が発生したとして、裁判所が違憲無効だと言ってくれると信じ切るほど、私は裁判所(自分の感覚?)を信用していません。弁護士が特殊詐欺組織関係者からの依頼を受けてしまうという危険性&依頼者の素性を見極める必要性については、以前私も自分で遭遇した件からこんな記事を書かせて頂きました。まあ、悪意を持って特殊詐欺組織の手先になるような弁護士は、私が怒鳴れど喚けどどうしようもないでしょうが、「いつの間にか組織に使われてた…」というケースであれば、弁護士サイドの警戒心である程度は防止可能だろうとも思っています。自分に思いついた「依頼者対策」はこんな具合でしょうか。①依頼者とは直接会う電話やLINEだけで面会に行きます!!という広告を出している事務所もあるようです。確かに刑事弁護は一刻を争うようなケースもあり、「面談の時間も惜しいんだ!!」という発想も分からないではありません。債務整理と違い、刑事私選弁護では被疑者でない依頼者との直接面談義務は課されていません。しかし、弁護士会の当番弁護か、事件と関係ない前々からの知り合いからの依頼であることがはっきりしている場合でない限り、私は依頼者との直接面談を経由しない依頼での接見や弁護依頼には反対です。直接面会することでできる、後述の確認作業が全くできなくなってしまうからです。特に、携帯電話からかかってきている場合、声の主の素性など全く確認しようがなく、特殊詐欺のかけ子が家族のふりをしてかけているのと全く区別はつかないのです。②依頼者と被疑者の関係を確かめる弁護士に依頼する費用は決して安くありません。親族とか、社長が捕まっててその会社の重役などでもないのに(その場合でも普通は顧問いないのかとなりますが)、高額な費用を出すというのはその時点で奇妙な事態です。抽象的な「友達」「近所の人」「会社の知り合い」レベルの人間関係は怪しむべきでしょう。被疑者のフルネームを正確に言えないとかは論外です。また、家族を名乗っている場合でも、名字や氏名等の違いについてはきちんと説明させるべきです。結婚などで変わるケースもありますが、結婚のいきさつすら知らない依頼者が依頼料を出しているという時点で怪しい状態です。被疑者の生年月日などもしっかり聞いておきましょう。家族なのに生年月日すら言えないという時点で奇妙です。③身分証の確認②で確認した内容については、被疑者のそれがないのは仕方ないとして、少なくとも依頼者のそれについては身分証などで確認すべきでしょう。免許証でもマイナンバーカードでもコピーを保存しておいて、「コピーについては弁護活動のために検察庁など、提供するケースもあり得る」と伝えましょう。(親族などが面倒を見ることを前提にすることを考えれば、被疑者の利益にも繋がるのであり得る話ではある)依頼者の身分証すら見せるのを渋るのは、そもそも氏名さえ偽名であることが疑われるので危険だと考えます。もちろん、直接面談する前に電話がかかってきたら、「あなた自身の身分証も必ず持ってきて下さい」と伝えましょう。④逮捕情報源の確認一つ重要なこととして「なんであなたは彼がそこの警察署で逮捕されたのを知っているの?」という問題があります。私が以前遭遇した事件で、「この弁護士、さては特殊詐欺組織に派遣されたな!?」と感づいた原因も、「被疑者が少年で実名報道もされておらず、居住地と離れた場所で逮捕されていて留置されている警察署も分かるはずがない状況。少年自身や家族の依頼でもない。警察以外では彼の逮捕と留置場所を知っているのは詐欺組織だけだ」というのが分かってしまったからです。詐欺組織であれば、実行させた場所の管轄警察署はすぐ分かりますが、家族などでは連絡がなければ逮捕されてるかどうか、逮捕されたことがわかったとしてどこの警察署にいるのかだって分からないケースも少なくありません。なぜあなたは逮捕されたことを知ってるの?というのは、かなり重要な情報源であると考えてよいと思います。そこで「噂」とか「人づて」とか「新聞で見た」のような情報しか言えないのは、その時点で非常に危険だと思います。逆に、裁判所や警察などから家族に連絡がいっていて、実際警察の方で連絡をしていることに裏付けが取れるならば、安全性(?)は高いでしょうし、逆に「警察から言われた」と言ったのに、実際には警察から連絡していないと言うことであれば黄信号どころか赤信号だと思います。⑤情報を伝えない事は事前に明示被疑者から聞いた内容は、守秘義務上伝えない場合があることははっきりしておくべきでしょう。将来的に情状弁護活動が必要になったのでその中で伝えるというのはありますが、犯行の手口などに渡る情報をすぐさま伝える行為は危険が大きすぎます。それに文句を言う依頼者は、その時点で危険性を疑うべきでしょう。例え真っ当な依頼者だったとしても、一旦弁護人になったら、弁護人は「被疑者の利益を優先」すべき立場であり、「金出したんだから言うこと聞け」という依頼者の希望は、少なくとも被疑者被告人の利益と衝突する場合には聞いてやれません。このことは、被疑者以外からの私選弁護依頼を引き受けるならば誰が相手でも伝えるべき事です。⑥被疑者には必ず依頼者の氏名や依頼者から聞いた情報などを伝え、被疑者自身にも判断してもらうこうした対応をしても、怪しい依頼者を見極めきれない可能性は残念ながら否定できません。「身分証自体は本物」だったり、カバーストーリーをでっち上げられればそこに裏付けを取ることは難しい場合も多いでしょう。そこで裏が取れない限り一切弁護に取りかかってはならない、と言うのは私でも行きすぎだと思います。そうなれば、被疑者自身です。被疑者自身の反応から、おかしいな?食い違ってるなと思ったら弁護の依頼は受けず、国選その他に任せるというのも必須です。被疑者自身が断ってくれれば一番いいですが、被疑者自身が断るのは難しいことも念頭におく必要があるでしょう。もちろんそのような人達からの派遣という時点でも恐怖を与えてしまうことにはなりますが、そのまま続けるよりは遙かにマシです。上記は私の思いつきですので、他にも「自分はこんなの気にしてます!!」「こう言う対応を取ってます」みたいな話がありましたら、他の弁護士先生にも教えて欲しいところです。こうした問題は、刑事弁護界隈でも、なまじ被疑者のために頑張って弁護活動しよう!!という熱心な先生ほど脇が甘くなりがちなジャンルですし、またそう言う熱心な先生方ほど、特殊詐欺集団からすれば「悪用しがいのある弁護士」となってしまう危険性も高いと言えます。私みたいにスレた弁護士は目の前の依頼者を見ても「こいつ本物か?」的な思考が先に立つので、特殊詐欺集団としてもあてにしないでしょうが、熱心な先生ほど「すぐに接見行かなければ」が先に立つので、悪用対象として「はめやすい」のです。少なくとも、私が特殊詐欺集団の幹部として悪用対象の弁護士を探すなら、その手の「熱心な弁護士」に真っ先に依頼を試みるでしょう。以前の記事で書いた、私の件でやらかした弁護士は、刑事弁護で超有名な事務所の弁護士だったので余計に頭にきたのを今でも覚えていますが、むしろ「熱心だからこそ闇組織も依頼したし、弁護士もやらかしたのではないのか?」とも思います。(だからこそ、刑事弁護を頑張る事務所では、こうした警戒を教えて欲しいのですが…)刑事弁護に関しては不遇な点も多く、そんな中でしばしばその熱心さが称揚されています。私もそう言う先生方への敬意こそ惜しみませんが、一方で犯罪者に悪用されることに危険性にも意識を払い、こうした弁護士サイドの防衛も常に意識した活動を広めるべきだと思います。というより、悪い奴らの依頼に乗って引き受けることは被疑者被告人のためにもならないのですから、当然に強く啓発されるべきだし、こうした不始末について「熱心にやったんだから」と言う理由で庇ってはいけないと思います。刑事弁護系の書籍でこうした危険性について触れているのはあまり見ません。最近突然出てきた問題ならやむを得ない面もあるなとは思うのですが、実はこれらは一朝一夕にでてきた問題ではなく10年くらい前には既に「危ないぞ」と言われてきた問題なのです。こうした特殊詐欺組織が刑事弁護のためのシステムを悪用し、被疑者・被告人の権利すらも危うくしているという状況に全く触れず、「原則として受任を基本に考えるべきである」などと、「熱心であることばかり称揚する」という状況は、問題があると考えます(私の見てる範囲が狭いだけならいいですが…)。こうした悪党に利用されることについて無頓着というのは、アクセルばかりでブレーキが不十分な車、検察と裁判官しかいない裁判と同じで、こうした不適切接見も、熱心な弁護活動ばかり称揚し、ブレーキに関してはあまり触れない刑事弁護関係者の立場が、暴走した弁護士を生んでしまった側面があるのではないか、と懸念しています。冒頭で掲げた事例の弁護士も、業務停止1月で済まされたというのは逆説的に言えば、詐欺組織の手先になってやろうなどと言う悪意はなかった可能性が高く、だとすればなおのこと、こう言う接見は特殊詐欺などに利用されかねずまずいと知識さえあれば防げる可能性はあったのではないか?と惜しまれるわけです。そこで、「熱心さを免罪符にする」ようでは、弁護士当人は懲戒され、法制度や運用改悪の契機となり、被疑者被告人の正当な権利を侵害し……そこで「刑事弁護を理解しない裁判所や法務省その他が悪い!!」と吠えたところで、状況は何一つ良くなりません。そんな吠えたてで状況がよくなるなら、国選の報酬は今頃倍くらいにはなっているでしょう。特殊詐欺や闇バイトの跋扈に伴い、刑事弁護の世界においても注意すべき事は増えており、刑事弁護の世界は真摯に向き合わざるをえない状況にあると思います。

2024年11月22日

コメント(0)

-

袴田事件で検察が抗戦した理由(推測)

袴田事件で、長きにわたる再審争いが終わり、袴田巌氏の無罪判決が確定いたしました。おめでとうございますというのは変だと思いますが、自分としては他にうまい言葉が見つからない状況です。 袴田事件の再審公判では、検察の執拗なまでの抵抗も一つのトピックでした。 再審開始に抗告したのみならず、再審公判で有罪立証をはじめたのは、驚いたり憤ったりした人も多かったと思います。 むろん、実際に有罪判決になったのであれば、それもよしでしょう。 少なくとも、自分としては報道されている内容と一般的な法的知識以上に証拠関係を検討していないので、確定前から検察がダメだなんだと噛みつくようなことは避けてきました。 しかし、結果は静岡地裁で無罪判決確定となり、検察としては屈辱的事態になったと言えます。 では、なぜ検察がここまで必死に噛みつき、最後っ屁的なコメントまで出しているのか。 それについて一つ思い当たることがあるので今日はそれを纏めてみます。 日本の刑事裁判において、提出される証拠の多くは、警察官が作成した報告書です。 報告書なしで犯罪立証は不可能に近いと言ってもいいでしょう。 被告人の供述調書すら、警察官の作った供述内容に関する報告書という側面もあると言えます。 袴田事件で問題となった、味噌タンクから出てきた犯行時の着衣とされる衣服を例にとってみましょう。 しかし、仮に実物の衣服を法廷に持ってきたとしても、それだけでは裁判官としては「この衣服は何?」でしかありません。 「この衣服はいつどこで発見されたのか」というのが別途証明されてはじめて「これはいつどこで発見された衣服なのだな」と分かるわけです。 これらが整ってはじめて「これは袴田が犯行時につけていた着衣である可能性が高い」という理屈につながり、有罪立証に繋がっていくわけです。 そして、こうした証明は「警察官が発見状況の写真などをつけて報告する」形で証明するのが通例です。 発見した警察官を法廷に呼び出して供述させるという手ももちろんあるわけですが、それでもその場で撮った写真や速やかに作成した記録類の正確さには敵わないでしょう。 しかし、これらの証拠は警察官が報告しているという形でフィルターがかかるものです。 一部の失敗国家では、警察が市民に賄賂を要求し、賄賂を出さないことを理由に適当な犯罪をでっち上げ、刑務所に叩き込む、下手すれば死刑で命さえ取っていくなんて事態が後を絶たないと言われています。 日本の警察に何一つ問題がない等とは口が裂けても言えませんが、それでも日本くらい警察が市民から信頼され「警察が言ってるならそうなんだろう」という状況が出来ている国は珍しいです。 警察発表を前提にマスコミが事件報道をし、その事件報道に基づいて犯人に対して怒りを表明する人、なんて珍しくもなんともありませんが、これも結局警察が信頼されているからです。 冤罪事件で社会が震撼するというのはまさに袴田事件がそうですが、逆に言えば「たかだか死刑冤罪1件で大騒ぎ出来る程度に日本の警察は信頼出来る」からこそこれくらいの大騒ぎなのだとも言えます。 前記したような失敗国家であれば、そんなことは日常茶飯事なので、袴田事件が起きていたとしても「あ、またそんな事件があったのね、全く警察は…」程度で済まされてしまう可能性が高いでしょう。 さて、こうした日本の「警察が信頼状況は、当然法廷での立証にも大きな影響を及ぼします。 真犯人である被告人の中には、往生際悪くも否認する輩もいるでしょう。 そして、彼らが「警察のやっていることはでっち上げだ!!」と騒いだとき。「でも警察は信頼出来るのだから、具体的なでっち上げ証拠もないまま、警察の証拠がでっち上げだとは言えない」といえるからこそ、「疑わしきは罰せず」という条件の中でも有罪の事実を認め、犯罪者を罰することが出来るのです。ところが、警察官・検察官がこれらを意図的に捏造した者がおり、捏造者が誰かも判明せず、裁判所からの捏造の疑いを指摘されても今なお否認を続ける…ということになると、「警察は信頼出来る」という大前提が崩壊してしまいます。 もちろん、明らかに科学的にあり得ないような事態や、露骨に他の証拠と自己矛盾を起こすような状況が堂々と記載されている事態であれば、信用性がないと言うことも簡単です。 しかし、現実にはそんな事態はそうは起こりません。意図的な捏造をするのであれば、その辺りは辻褄を合わせることだって出来てしまいます。 また、被告人側でも通常、報告書の記載内容について、身に覚えがなければ「身に覚えがない」としか言い様がないでしょう。 袴田氏が「なんで味噌タンクから衣服が出てきたの?」と問われたところで、根拠を持ってこうなんですと言うことは不可能で、「全く身に覚えがありません」を繰り返す以外の手はなかったと考えられます。 また、本件では衣服の変色が「科学的にあり得ない」という事態が証明されたことで裁判の方向性が変わってきたのですが、弁護側は「科学的にあり得ない」ことを証明するために年単位で衣服を味噌漬けをする実験を余儀なくされています。「科学的にあり得ない」というのを立証するのすら簡単ではないのです。(そうした科学的な鑑定を実施するための費用すら、国選弁護人には出されない状況です) 意図的な捏造をするような者がおり、それを見抜けないどころか裁判所の認定に対しても否認を続ける捜査機関が作った報告書は信じられない、となったらどうなるでしょうか。 ただ単に被告人が「覚えがない」とさえ言えば、「捏造するような捜査機関の作った書面は信用出来ない」となり、法廷での立証活動は重大な制約を受けます。 行き着く先は「否認すれば無罪」です。 日本では自白事件は多いですが、これまで自白事件だった事件も、「否認すれば無罪」という誘惑が出てくれば、否認に転じるタイプの「真犯人」も出てきてしまうし、「実際に無罪だから無罪」ではなく、「立証方法がない故の無罪」も多発する可能性が大幅に跳ね上がるでしょう。 それでもなんとか立証しようとすれば、限りある捜査機関の人手を大幅に増加した否認事件に割かざるをえなくなり、立証が難しくなるどころか立証を諦めざるを得ないような事態も生じかねません。 そうなってくれば、治安全般が悪化するという事態になることも懸念されるのです。 実際問題、「これでも立証として認められないと言うことだったら、この手の犯罪はどうやって立証したらいいのか」などと検察関係者が堂々とコメントしているような事も見たことがあり、「実際に立証出来たかどうか」よりも「政策的に見てこの程度の立証で十分としてもらいたい」という意識をもっている検察・裁判関係者は決して少なくありません。(ぶっちゃけ弁護側ですら、ベクトルは逆でもこれ封じられたらどう立証しろというの?と感じることは珍しくありません) 私としては、検察が本当に恐れているのは、「真犯人(と考える)袴田氏が処罰されないこと」にはないと推測しています。 そもそも袴田氏は再審公判において、刑事訴訟法上の心神喪失によって法廷への出廷も免除されている状態(通常、被告人が心神喪失の場合は公判停止ですが、再審公判は被告人が死亡していても死後再審が認められる特殊な裁判なので、心神喪失でも公判を継続して出廷免除という対応をとったと考えられます)、仮に立証に成功して死刑判決が言い渡されても死刑の執行そのものが難しい状況にあった可能性が高い(刑事訴訟法479条)のです。 それなのに有罪判決の獲得にこだわった原因は、結局「警察や検察の信頼性を露骨に疑われるような判決を出されたらどうなるのか」という懸念に由来していると推測しているわけです。 弁護側としても、捏造まで踏み込むことで、こうした検察の執拗な抵抗を生むという可能性を意識した可能性はあると思います。 しかし、問題となった衣服についてただ単に「信用性が疑わしい」を越えて「捏造された可能性が高い」まで踏み込まなければ、再審は認められたかも知れませんが、2014年の再審開始決定後、袴田氏が釈放されることはなく、「無罪確定までは獄中にいなさい」となった可能性があるでしょう(法律的には確定まで釈放しなくても全く問題ないです)。 そうなれば、袴田氏は曲がりなりにも2014年から釈放されていたことによる、およそ10年間の一応の外での暮らしを失う可能性がありました。 捏造の存在に散々噛みついている検事総長の談話は、捏造が否定されていたら袴田氏のこの10年がどうなったかについて思いをいたしているのかという非難は免れないでしょう。 お断りしておきますが、「検察が恐れているのは今後法廷での立証が困難化し、治安に響くことである」というのは、あくまでも推測にすぎません。 なにより、私の推測が当たっていたとしても、捜査機関の不始末の結果を袴田氏の有罪獲得を目指す、平たく言えば袴田氏に押しつける形で覆い隠そうとした(結果的に認められたならまだしも、認められていない)という点で、警察・検察の袴田事件における行動は厳しい糾弾を免れないと考えます。 治安全般が悪化し、最悪それを遠因として死者が何人出る事態になったとしても、それは捜査機関、最終的には捜査機関を信任した国民全体が負担しなければならないものであり、治安悪化を防ぐためなら袴田氏を生贄にして良いなどという理論はあり得ないからです。ただ、日本の裁判における法廷での立証は警察官などの捜査機関への信頼で成り立っている部分が非常に多いこと、そしてそれを揺るがす事態が起きていると言うことは、今後裁判員になるかも知れない一般の皆様にはくれぐれもご留意頂きたいと思います。もしかしたら、袴田事件の一審の裁判官の一人である熊本典道氏のように、裁判員になって「自分が死刑判決を下した」事に対して生涯悶々としなければならないと言う事態もあり得るのですから…

2024年10月15日

コメント(0)

-

保護司の安全対策について

保護司の方が、保護観察対象者に殺害されたというニュースが世間を騒がせています。 被疑者は否認しているそうですし、事件の真相解明については捜査機関に任せるとしますが、保護司の方の安全性の確保というのは、実は弁護士の仕事などとも共通する問題があるので一筆書かせて頂きます。 弁護士が法律相談などをする場合にも、結構ヤバイ相談者というのはいます。 相談すれば自分が救済されて当たり前だと考えていて、厳しい見通しを伝えると弁護士に向かって暴言を吐いたり、酷いと暴力をふるう……そう言うタイプの人は残念ながらいるものなのです。 自分の相談に乗って助けてくれる弁護士なんだから弁護士が言いさえすればヘコヘコ言うことを聞くんじゃないの?と思っているなら、それは大きな勘違いです。 司法関係では、裁判所…特に家庭裁判所もかなりヤバイ場所の一つです。 家庭内でDV等が酷い事件で離婚調停をすると、自分の言い分は正しいんだと信じ込む人から調停員等が攻撃されてしまうような事例もあります。 平成22年には、この手の離婚事件の当事者(夫)から逆恨みされた末、相手の弁護士が事務所に上がり込まれて刺し殺されるという事態もありました(事件後に、この犯人は家庭裁判所で調停員にも危険を感じさせていたことが判明しています)。 DV案件などだと、裁判所の事務官や書記官も関係者の出頭にビリビリ緊張して準備したりもします。 他にも、世間で困っている人向けに相談をする役所や施設の類では、こうした不平不満から関係者が攻撃される事態は残念ながら後を絶たないのが実状です。 せっかくこうした仕事をしているのに、感謝されないを通り越して攻撃対象になる…こうした支援に当たる人の心を折っていく事態です。 しかし、心を折るどころか物理的危害という事態になる危険性もあるので、実はこう言う関係各所は、スタッフの安全確保のための対策をしていたりもするのです。 保護司の方の中には、とにかく対象者に寄り添うことが大事なのではないか、と言う考えもあるようですし、その考えを間違いだとは思いません。 しかし、様々な役所も弁護士も、寄り添いについて必要性があるのは同じであり、護身と寄り添いを両立させるべく工夫しているのも確かなのです。 安全確保のために弁護士や役所などが実施している対応を下にいくつか掲げてみようと思いますので、自宅に保護観察対象者などを招く保護司の方で安全確保が気になる方は、こうした工夫を実施してみてはいかがでしょうか。一、人数を増やして対応する面談するときに、1:1ではなく、できる限り複数人態勢で面談を心がけるのが大切です。別に威圧する必要があるわけではありません。必ずしも相談に同室する必要があるわけでもなくて、家には自分以外に誰か対応できる人がいる状態で、その人とも「こう言う人が来ている」という意識を共有した上で面談する、というのは重要でしょう。逆に、小さな子どもがいる場合には、登校中などでいない時間帯を使う、と言うのも考えた方が良いだろうと思います。二、警備会社と契約するいざというときにセコムやALSOKなどと言った警備会社と契約し、ボタン一つで通報できるようにしておくのもいいでしょう。保護司の職務以外でも、家に入る泥棒などの対策には役立ちます。家庭裁判所などでも、当事者が暴れた場合に備えた緊急通報システムは準備されていることがあります。三、武器類の準備学校でも、大阪教育大学付属池田小事件以降、さすまたなどの緊急用の武器が準備されるようになりました。もちろん何のトラブルもないのに見せつける必要はありません(下手すると奪われて逆に武器にされかねない)が、いざと言うときに武器となり得るものをしまっておくというのは意味があると思います。自分自身ですぐに使えなくとも、いざというときには家に一緒にいる人が持ち出して対応できるように、と言うわけです。四、面談に行き止まりの部屋を使わない自宅で面談する場合、建物構造上の限界がどうしてもあるでしょうが、行き止まりの部屋だと、相談者が暴れ出したとき、一つだけの出入り口を塞がれると為す術がなくなります。複数の出入り口がある部屋があるなら、そこを面談に使い、いざというときの逃げ道を確保しておくのがよいでしょう。五、面談は事前予約だけにしておく突然現れての面会要求は、単独対応をせざるを得なくなるなど準備不足が生じやすく、危険性も高くなります。面談する場合は事前に予約しておいて、予約時間にのみ対応することを勧めたいところです。それでも突然現れた場合には、手が離せない用事があると言ってお断りすることも重要だと思います。六、常時鍵かけ来客が予定されていないのであれば、例え家に人がいようと常に鍵をかけておくのも効果があります。先ほどちらっと触れた、離婚事件の相手から殺害された弁護士は、事務所の鍵を開けておいた結果、執務室に入り込まれて殺害されてしまいました。(もっとも、犯人はガソリンまで携行していたので、鍵をかけたら火をつけられたという点も懸念されていますが…)鍵をかけていれば、突然やってきても諦めてくれる可能性は高くなります。七、大きめの机をはさんで対話する大きめの机を間にはさむことで、突然襲いかかってきても咄嗟に時間が取れる可能性があります。裁判所でもDVなど当事者が暴れる危険性の想定される事件だと、大きな机をはさんでの対応とすることで調停員の安全を確保したりもしています。あまり露骨な大机を使うのは考え物ですが、大きめの机をはさむことは考えられるでしょう。

2024年06月12日

コメント(0)

-

被災地のぼったくりブルーシート商法

現在、能登半島を中心に起きた震災で、ぼったくり業者がブルーシートをかけただけで何十万円も請求する方法が蔓延しているという事が報じられています。実は、こうした震災に乗じてぼったくり価格で工事を実施するような商法は東日本大震災をはじめ、台風などの大災害時にもしばしば国民生活センターなどから発生が報じられていたものです。しかし、実はこうした商法は現行法上の対策が十分でない類型であると個人的には考えます。まず考えられる対策は、クーリング・オフです。訪問販売(サービス提供も含みますが、この記事ではまとめて訪問販売と呼びます)と言うことで、自宅に訪問して売り込みをされ、それに応じて契約してしまった場合には8日間無条件で契約の解約ができます。既に受けてしまったサービス分の不当利得を支払え、という主張も通りません。また、訪問販売においては法定記載事項を記載した書面の交付が義務づけられて(特定商取引法4条)います。クーリングオフの期限は8日間ですが、この8日間は法定書面がもれなく記載された書面を交付しない限り永遠に始まりません。クーリング・オフが使えれば、業者が悪質かとかそういうことに関係なく、問答無用で契約を解約できるし、利益分の清算も求められないので、まずクーリングオフを考える事になるでしょう。しかし、クーリングオフが使えない事例も考えられます。悪質業者に手口を教える危険があるのでここには書きませんが、現実にはクーリングオフが対象外の人々が少なくなく(おそらく消費者問題に詳しい弁護士先生なら思いつくと思います)、そう言う人達を標的にしてくると言う危険性がかなりあるのです。平時においても、クーリングオフ適用のくぐり抜けを狙ったとしか思えない、業者の接近の手口もしばしば見られるところなのです。そして、クーリング・オフが使えないとなると話が一気に厄介になります。この手の商法について「詐欺だ」という主張もよく見ますが、詐欺というのは当然業者が欺罔行為…要は嘘をついていなければなりません。「ブルーシートをかけるので○万円下さい」という言葉を言って、○万円受け取って実際にブルーシートをかけるというのであれば、そこに別段の嘘はありません。相場価格を黙ることで誤解させてぼったくる、と言うのも考えられますが、取引相手に対して適切な相場価格の告知義務があるか、と言えば、現在の裁判所の考え方は消極的な場合が多いでしょう。契約というのは自由が原則であるため、裁判所がぼったくり価格であることの一事を持って契約を違法とすることは非常に困難です。詐欺罪で検挙するともなれば、かなり強烈な理論武装をしなければならないでしょう。あまりに相場の価格を外れた場合において、暴利行為として信義則上違法性を認めて契約を無効にすると言う手も一応はあるのですが、これも現在ウルトラCの域を出ません。加えて、私が業者の弁護士だったら、ほぼ間違いなくこう主張すると思います。「震災中であり、私や従業員も被災している。人を集めるためには高い給料を出さざるを得ず、原価だって上がらざるを得ない。 そのような状況で平時に形成されている相場より高い値段をつけるのは当たり前のことである。」「私は被災していないが、地域外から来ているので、旅費などがバカにならず、それを反映しているだけだ。」これ自体は残念ながら一理あり、一般的な相場より高いのは仕方ないのでは?となる可能性が高いでしょう。少なくとも、値段が相場より高いのははっきりしているので、争えば勝てるさ!というにはあまりにも適用可能性が高くないというのが実状です。私自身、災害時ではないものの、こうした業者が代金を請求して消費者相手に裁判を起こしてきたのを迎え撃ったこともあります。幸いその件の業者はクーリング・オフをすり抜ける手口を考える頭はあるようでしたがそれ以前に書類をちゃんと作ったりする方面の能力がなかった(多分、変な情報商材か何かで学んだ儲けの手口なのだと思います)ので、結果的には楽勝な裁判で終わってくれました。しかし、もしその点をしっかり整えてきた場合に必勝が期せたかと言えば、なかなか微妙だったことは否定できません。こうしたぼったくり商法は、消費者の価格相場に関する無知・不安に乗じて実施されるものです。近時の民法改正においても、こうしたぼったくりや暴利行為についても法律上明文で盛り込もうかという意見もあったのですが、結局経済団体が「取引が萎縮する」などという主張をつけてきたため、裁判の積み重ねに任せるという発想で見送られてしまいました。(某牛丼屋取締役の「生娘シャブ漬け戦略」辺りとも繋がるのですが、「本来の価格より高く売りつける」ということについて、財界は「何が悪いの?」程度の感覚であることが多いように思います。自由主義社会だからと言えばそうなのですが)その結果が、こうした被災地での悪質商法の跋扈を全く抑えられていない状況であることも否定しがたいように思います。確かに私にも具体的にどうすべき、という案が浮かぶ訳ではないのですが、こうしたぼったくり商法対策には、一定の法的な対策が必要であるという思いを強くしています。

2024年01月16日

コメント(1)

-

国際ロマンス詐欺と弁護士への依頼

国際ロマンス詐欺について、弁護士への依頼について、東京弁護士会や大阪弁護士会、千葉県弁護士会が警戒を呼びかけています。そしてついには弁護士の逮捕者が出るに至っています。千葉県弁護士会は、ズバッとこんなことを書いています。「国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多いのにもかかわらず、弁護士に依頼すれば高額の回収が確実であると誤信させるような弁護士業務広告をしていたケースが見られます。」こと詐欺事件では、弁護士に依頼したから被害が回復するか、というとかなり難しいのです。統計がある訳ではありませんが、こと国際ロマンス詐欺について感覚的に言えば、「弁護士を頼まなければ可能性は0%、頼んだとしてコンマ1%になる」程度でしょうか。そして、そのコンマ1%のために弁護士の着手金を払うのですか、となると、全く割に合わないが結論になるのです。警察に通報して、警察が詐欺師を逮捕し犯人が減刑目当てで金を返すと言ってくるのを狙う方がまだ可能性があるんじゃないかな…と個人的には思っています。もちろん警察を動かそうとしても、現実には・民事不介入などを理由に介入を渋られやすい・証拠不十分とされやすい(金銭の移動だけでなく、それが詐欺によるものかまで立証しなければならない。また「騙すつもりはなかった」という弁解も論破しなければならない)・国際ロマンス詐欺の場合、海外に逃げられてしまって主権国家の主権の前に日本の警察権すら及ばず、警察が本腰を入れてもどうしようもない・警察ですら金銭の行き先を把握できない・奇跡的に金銭の行き先を把握できても被害者間で奪い合いで残るのが雀の涙となる可能性が高いといった具合で、実際の所は警察もあまり頼れません。そして、個別弁護士には上記のようにあまり頼れない警察のような強制的な捜査権すらありません。警察が照会すればスムーズに応じてくれるのに、弁護士では弁護士会を通してすら照会に応じてくれないなど珍しくもありません。一介の資格保持者に過ぎない弁護士に警察以上のことができるかどうかは怪しいを通り越して無理です。例えば弁護士に依頼して国際ロマンス詐欺の金銭取り返しを求めたとしましょう。海外からやっているというのがフェイクで、100%日本国内で完結しているような詐欺行為で、口座に振り込んだお金を差し押えられるのが数少ない被害回復の可能性ですが、国際ロマンス詐欺となると海外が絡む可能性を避けられません。日本の法律で裁ければ良いですが、現地の法律が適用されるので対応できませんよ、と言うことだって考えられる訳です。例えば海外口座の預金の差押なんかをしようとすれば、ほぼ間違いなく現地の法令に従うことになります。差押というのは国家の主権が及ばなければできないことなので、日本国の主権の及ばない海外に日本の法令や裁判を持ち出して差し押えさせろと言うのは無茶な相談なのです。海外の訳の分からない国の訳の分からない裁判持ち出して「日本国内のお前の財産差し押える」なんてことがされないのは、ひとえに日本国の主権であなたが守られているから。日本法準拠で海外の口座差押を認めろというのは、それが認められてしまうと言うことに他なりません。それで何とか外国法の土俵に乗るとしましょう。しかし、最近は外国法を扱うことのできる弁護士も増えていますが、「どこの国も扱えます」なんて弁護士がいるはずもありません。奇跡的に該当国の法令を扱える弁護士を見つけたとしても、海外案件を扱うとなれば、相応に高い報酬を頂くことになります。特別な資格に基づかなければ扱えない事件を扱う訳ですから。それすらもらおうとしないというのは、「本気で解決する気あるのかどうか」を疑わざるをえないでしょう。そして、それだけのことをやっても、「もう口座から金銭払い戻されてしまいました」と言われてしまえば終わりで、弁護士に払った費用だけ丸損になる訳です。もちろん、日本国内で完結していても、入金された金銭は払戻しされていて行方が分からず、お手上げという事態は珍しくもなんともありません。私自身、前々からこう言う広告を見て、「どういうやり方で回収してるんだろう?怪しいとは思うのだけど、もしかして自分の知らない何かがあるかもしれないので、あまり強い事も言えないな…」と思っていましたが、弁護士会などが調査に入っても好結果の事例がほぼなく、また東京投資被害弁護士研究会においても解決事例がほぼないという話が出ているので、結局の所は単に取れそうもないものを取れるよ!と言って勧誘しているに過ぎないと考えられるでしょう。結果として取れなくても、「もっと時間がかかる」「あなたの件はうまくいかなかった」といって言い逃れをしているという訳です。そして、なぜ弁護士がロマンス詐欺解決などと言う広告を打つのでしょうか。まず、この手の詐欺に引っかかる人は弁護士が「回収できるよ」と言えば簡単に信じて着手金を払ってくれるようなタイプの人。結果的に回収できなくても、元々難しい事件であり仕方ない、ということになるし、「回収できないリスクはきちんと説明したよ」としらばっくれることもできるので、そう言う広告を狙って打っている…と考えられます。もちろん、弁護士が好結果を請けあったり、解決の見込みのない事件を受任する事は禁止されています(弁護士職務基本規程29条)し、将来の不確定な事項について確実であるかのような吹聴をすれば契約を取り消す理由になります(消費者契約法4条1項2号)が、請け合ったなんて証拠はないし、はっきりと請け負う形を取らなくとも「取れると思うんですけどね~」等と断定しないように言って、調べた末に「調べた結果取れないことが判明しました」といえば言い逃れがしやすい…という発想があると思えて仕方ありません。そして、裁判で誇大広告を追及しようとして、基礎になった事件はどんなものだと明らかにさせようとすると「営業の秘密だ」「守秘義務だ」などと逃げようとすることを視野に入れているかも知れません。(これは想像ですが)更に、東京弁護士会は、こうした広告の裏に、法律上弁護士でなければできない仕事をするべく、特定の弁護士の名前を借りて仕事とカネを集めようとする業者…いわゆる非弁業者の存在を強く疑っています。(上記の弁護士会の注意喚起は非弁提携弁護士対策本部から出ています)先日も、過払金請求の依頼者を広告で集めた事務所が、集めた依頼者の過払金を大量に流用した挙げ句に倒産した事件で、背後にいる非弁業者の「もずく(仮)」が事務所を支配して流用に関わっていたのではないかと大きく報じられましたが、その同類ではないかと言う訳です。こういう業者は、悪質弁護士とグルというケースも多いですが、弁護士自身、単なる業務上の協力者だと思って協力していたら気がついたときには多額の広告費などの債務や、業務全般を握られて(事務員もその業者から派遣されていたり)操られており身動きが取れない場合もあるという話があります。そもそも、国際ロマンス詐欺の弁護士広告が問題になって、私の知る限りでも数ヶ月が経っているにもかかわらず、今なおホームページを閉鎖するなり模様替えするなりせず、似たような広告を打っている弁護士や法律事務所が存在しているという時点でかなり奇妙であり、もはや広告を出している弁護士自身も広告ホームページをコントロールする事ができず、閉鎖したくてもできないような状況に陥っている可能性さえ、危惧しています。また、「ロマンス詐欺は自分たちに依頼すれば被害回復に繋がるよ!!」と言う広告が危険なのは、弁護士に限った話ではありません。司法書士だったり興信所(探偵事務所)だったりというような別の士業や事業者でも同様です。(国際ロマンス詐欺と無関係ですが、被害回復をうたって全く見込みのない依頼をさせる探偵なら国民生活センターが注意喚起をした事があります)最初の相談だけ無料をうたっているところも多いですが、そこだけとっかかりをつかめば、そこから口八丁手八丁で正式な契約に持って行かせるのが彼らは最悪に上手なので、無料の分だけやってみようなどと考えるのは危険極まるでしょう。 私自身、今の仕事をやっていて、相手が100%悪いと青筋立てたような件でも、「諦めて下さい、回収の見込みが低すぎて、私に払うお金が無駄になってしまいます」と伝えざるを得ず、歯がみした事件がなんと多かった事か。

2023年12月05日

コメント(0)

-

あなたも特殊詐欺の加害者になってしまうかも!!

犯罪組織のアルバイト(闇バイト)募集が問題となっています。「闇バイトと知りながら加わってしまう」というのもそうですが、「闇バイトと知らずに加わってしまう」と言うタイプも多いのです。特にこの手の闇バイト募集が多い特殊詐欺については、7年前に「オレオレ詐欺と加害者予備軍教育」という記事を書かせて頂きました。7年も前から話題にしていた…と言っても、別に私に特別な先見の明があったというわけではなく、刑事弁護をそれなりにやっていれば、特殊詐欺のアルバイトをして逮捕・勾留された者の弁護をする事態は起きるもので、私自身も複数経験しています。なので、それなりに刑事弁護をするのであれば、「アルバイトとして人に犯罪をさせる組織」の動向に無関心というわけには行きません。無論、一介の弁護士に最新の犯罪組織の動向などが入るはずはありませんが、様々な記事や事件経験の類から、特殊詐欺組織がどういう勧誘の手口を使ってくるのかについて、私は人並みよりは詳しいはずです。その見地から、闇バイト募集に引っかかってしまう一番危険な発想を指摘しようと思います。それは、「闇バイト募集に自分は引っかからないと信じ込む」ことです。もちろん、それはこの記事を書いている私自身さえも例外ではありません。今の私はバイト探しはしていませんが、生活に困ったとかで「適当なアルバイトを探してみよう」みたいな形でアルバイト探しをしたら、闇バイトに引っかかってしまうかも知れません。確かに闇バイトは「誰もが引っかかる」わけではありません。しかし、「自分が引っかかる側にいない」という保証もない以上、警戒心を持たないわけには行かないのです。しばしばこの手の話題になると、「自分は引っかからない」とかたくなに信じ込んでしまうタイプの人達が現れます。現実に闇バイトと知らずに引っかかった人達の存在を指摘しても、「自分は手口を知っているから大丈夫」「引っかかった人達は自分とは全く違うアホ・バカ」「彼らは金目当てで、闇バイトと知らず引っかかったなんて弁解自体がウソ」なんて風に考えれば、精神的には安心できるためでしょう。受け子の類が特殊詐欺のバイトに引っかかって有罪になったという記事がニュースに流れる度に、受け子の類をゴミクズのように貶す人達は、おそらくそんな風に考えているのだと思います。まあ人間として、もっともらしくて安心できる思考に飛びつくのは、無理もないところはあるでしょう。しかしながら、それは敵が進歩しないアホであることに期待した全く幻想の安心感であり、そんな安心感で安心を得られるのはそれこそアホの特権です。まず、犯罪組織は、アルバイトを少人数リクルートできればひとまず成功です。闇バイトの闇サイトはリクルートを多方面に飛ばしているようなもので、闇サイトを見た100人のうち、1人でもリクルートできれば十分な成果があると言うことができます。ところが、一般人視点からはそうはいきません。手を変え品を変え、勧誘者自体も変わって、すり寄ってくる闇バイト勧誘100回を100回ともはねのけなければならないのです。100回中99回はねのけたところで、1回引っかかれば、それだけでアウト。その1回で裁判で有罪、刑務所直行、前科と破産免責もされない膨大な債務を抱えたマイナスから人生リスタートです。それまで99回はねのけたことは何の評価もされません。攻撃と防衛ではは基本的に時間も場所も対象も選べる攻撃側が有利であり、時間も場所も対象になるかも選べない防衛側が不利なのです。加えて、犯罪組織の駆使する勧誘手口は日進月歩である可能性があります。全ての勧誘手口が表社会に出てくるわけではありませんから、進歩した手口など一般人には分かりません。また進歩した手口が登場したからと言って、旧来の手口が絶滅するとも限りません。今問題になっているのは闇サイトによる勧誘ですが、私の担当した事件では闇サイト経由ではなく、「友人・先輩経由で教わったバイトが特殊詐欺だった」ケースの方が多いです。私の体験でそれが多いのはたまたまなのかも知れませんが、闇サイトが出てきたからと言って、「友人・先輩経由で勧誘する」手口が絶滅するとは思えません。多くの人にこそ見てもらえるが信頼感の薄い闇サイト経由と異なり、友人先輩経由は住所なども把握されている上、信頼感が段違いのため引っかかりやすさは闇サイトより高いと思われます。それに、警察すら新しい手口を把握できていない、あるいは把握できていても広めることで他の犯罪組織に手口を教えてしまう危険もあるため、公にしていない可能性もあります。実際、特殊詐欺は金銭を振り込ませる振り込め詐欺へと進化し、更に振り込め詐欺への啓発が進んで振り込まれなくなった今度は金を渡させるタイプの特殊詐欺、更には事前に警察に張り込まれるリスクの低い強盗と、有名なところでも犯罪組織の手口は進化してきています。特殊詐欺の受け子待ち伏せ作戦が浸透したと思えば、今度は待ち伏せ作戦の警察を装った特殊詐欺すら登場するいたちごっこで、犯罪組織は同じ手口を機械的に繰り返すアホではないのです。そんな悪い条件で戦う相手に対してそんな風に「自分は引っかからない」と信じ込むことは、単なる「無警戒」に転化し、本当に引っかかってしまうと言う事態が起きてしまうと言うわけです。せっかくこう言うアルバイトは危ないよ、と具体的な手口を教えても、「自分は引っかからない」と思えば、こうした忠告は右から左に受け流されてしまいます。それどころか、虚心坦懐に「そういえば闇バイトってあったな。このバイト怪しくない?」と思えば手を引くことができたのに、「このバイトは一般的には怪しい。だが、特殊詐欺について詳しい俺の見る目には叶ったから大丈夫!」となって、逆に知識が自分を危険に追いやる危険性だってあるのです。なまじ特殊詐欺について知識があった分、「騙されて加わったんじゃなくて、自分から詐欺に加わって儲けようとしたんじゃないか?」なんて思われてしまう可能性さえあります。うまい話に飛びつく人の心理については、「詐欺師の話術や作話があまりにもうますぎて全く疑うこともなく信じてしまった」というものではなく、「最初は「本当かな?」と疑ってかかったのに、目の前の人が誠実そう・いい人そうだから」という心理から、せっかく疑いの心理が活動したのに上書きしてしまい、結局引っかかる…という方が圧倒的に多いと言う指摘もあります。特殊詐欺被害者(親族や銀行関係者などの見破りで防げたケースも含む)に目を向ければ、実に95%もの人達が「特殊詐欺については知っていたが、自分は大丈夫だと思った」と言う心理であるというアンケート結果が出ています。つまり、「知っているが、自分は引っかからない」という心理の人達が圧倒的多数の被害に遭っているのです。当然、この心理は「バイトの勧誘側」であっても同様に働いてもおかしくありません。どうか、敵をアホだと信じ込むアホの特権に縋って加害者側でも「自分は犯罪組織の闇バイトに引っかからない」と言う認識は絶対に捨てて欲しいのです。もちろん、この記事を読んでも、そうなんだと認識を改められる人は少数でしょう。元々そう思っていた人はウンウンとうなずいてくれたり、全く知らなかった人はそうなのかと思ってくれるかも知れませんが、「自分は引っかからない」と思っている人を改心させられる可能性は低い…というか、「犯罪者擁護する弁護士の戯れ言」扱いされて読んですらくれないと思います。ただ、自分の人生と被害者の人生両方が台無しになるような事態が一件でも避けられるならそれに越したことはないと考えて、一筆書かせて頂きました。

2023年03月22日

コメント(0)

-

裁判における記者会見と名誉毀損

愛媛で、農業アイドルとして活動していた女性の自殺事件について、遺族からプロダクションへの提訴時の記者会見が名誉毀損であるとして、遺族とその代理人弁護士に賠償命令の判決が下りました。判決文・具体的な記者会見の中身は見ていませんし、控訴・上告があり得るとも思われますので、この事件の記者会見のコメント内容や判決の当否についてはここでは棚上げにさせていただきます。さて、裁判を起こすに当たって、当事者や弁護士などが記者会見をすることはそれなりに聞きます。(私はやったことがありませんが)裁判を受ける権利が憲法上保障されている以上、関係者の名誉を毀損する主張・陳述・証言etcが公開法廷でなされた場合であっても、それに名誉毀損などの法的責任を問うことは極めて慎重であるべきです。しかしながら、裁判に関連した記者会見だからと言って、「当事者のコメントや代理人弁護士のコメントは全面的な適法行為であって違法な名誉毀損になりえない」という解釈はあり得ないでしょう。裁判における事実認定や法的評価は記者会見では決まらない以上、記者会見は「訴訟行為そのもの」ではなく「関連行為」に過ぎません。裁判官に「準備書面には書きませんでしたが記者会見でそう主張しました!」なんて言ったところでドン引きされるのがオチです。従って、「裁判を受ける権利の保障をもって、記者会見についても責任を問われない」というのは無理があります。(なお、弁護士が行う裁判上の主張において、過剰な誹謗行為については、弁護士会による懲戒処分を下される例もそれなりにあります)もちろんそれでも記者会見は表現行為ではありますから表現の自由としての保障対象にもなり得ますが、「名誉毀損が表現の自由で保障される」と言うわけもなく、虚偽や調査不足を前提にした名誉毀損発言に対して責任が生じることは避けられないのです。裁判をするときには、「証拠・法解釈的に絶対の自信があるわけではない。相手からの具体的な反論も分からない。かと言って手をこまねいていても状況が好転する可能性は皆無。ええい、ままよ!」という状態で裁判に提訴すること自体はかなりあるものです。それなりに固かろうと思っている事件でも、相手から思わぬ反論と裏付け証拠が出てきて当事者に聞いてみたら「すいません、不利になるかと思ってウソついちゃいました…」というため息しか出ない供述が始まることも珍しくありません。それなのに記者会見まですると言うことは、「ええい、ままよ!」で提訴したのではなく、それだけのリスクがないと弁護士が判断できる、絶大な自信がある案件なのかな?と考えるのは、全くおかしくなく、「弁護士のコメントが被害を拡大させるリスク」は高いと考えなければならない訳です。また、残念ながら裁判は水物であり、こちらの主張が「真実」「真実でなくとも調査十分」と依頼者や弁護士が思っていても、「裁判所が同じように見るかどうかは別問題である」という点も意識しなければなりません。線引きに難しい点があり、私自身正確に線引きできるとは到底思えないながらも、「弁護士はが名誉毀損と思っていなかったが、後々名誉毀損が成立しかねないリスクがある」ということは、まともな弁護士なら共通認識でしょう。しかも、記者会見のリスクは名誉毀損が成立しかねない以外にもあります。特に提訴時の会見だと、相手方にこちらの主張の根拠などが筒抜けになってしまう危険性が上がります。言わば自分の手札を晒すのと同じです。相手が露骨な嘘八百を出してきたときに、それを打ち消す&相手も自覚ある嘘と証明する客観証拠を出すことで相手の主張の信頼性を一気に失わせる…なんて、常套手段だと思うのですが、記者会見で出してしまうとそれも封じかねません。記者会見のコメントと主張に矛盾が見つかったりすれば、自ら主張の信用性をなくし、訴訟を不利にすることにもなります。例え記者会見では高揚感で言い過ぎてしまったとか曖昧な点を断じてしまっただけで悪意的ではなくとも、裁判で「ただのウッカリであって嘘主張してるわけじゃない」と言う言い訳が通じるかは別問題です。こちらの記事でも書きましたが、当事者が裁判に疲れてやめたくなっても、裁判に世論を巻き込んでうねりを作ってしまったことで、訴えを取下げて裁判から降りることが心理的に難しくなることがあります。下手をすれば和解で手打ちすることすらも難しくなり、当事者の心の傷を深くしてしまいかねません。記者会見のやり方によっては、逆にマスコミやSNS言論から攻撃の標的にされてしまうリスクもあります。マスコミやSNS言論は制御不能なネズミ花火みたいなもので、自分たちに都合のよい世論が形成されるというものではありません。記者会見慣れして、事前準備もしているであろう多くの社会的地位ある方々が、謝罪会見の類で大炎上しているのは四六時中で、コントロールは非常に困難です。失敗記者会見ほど炎上のタネはありません。光市母子殺害事件の大量懲戒請求事件など、大量懲戒請求をした連中の正当化は到底できないとしても、「記者会見が世論に火をつけてしまった」側面は否めないでしょう。それでも記者会見をする理由は何なのか。記者会見をしない私には推測しかできませんが、以下のようなことが考えられると思います。①社会的注目を集めることで、何か得るものがある。例えば資金集め。クラウドファンディングで裁判費用を集める動きがありますが、注目を集めれば、クラウドファンディングで裁判費用を集めることも促進できます。社会運動の類でも、資金はどうしても必要であり、そのために自らの存在を公にして寄付を集めるのはよくある手法です。訴訟でも、専門的な鑑定などを得るための専門家への報酬として、あるいは単純に関係者の生活費などのため、金銭はどうしても必要です。資金集めのために自身の存在をおおっぴらにすること自体は悪だとは思いません。例えば証拠探し。目撃者や被害体験談などを集めることで、「訴訟上の主張に説得力を持たせられる証言が集まる」ケースもあります。大規模消費者被害などであれば、一人だけ「あいつに確実に儲かると言われて騙された!」と騒いでも裁判所は「あなたが勝手に誤解しただけじゃない?業者がそんなこと言ったという証拠はないよ」と言う判断をしがちです。しかし、同種の被害体験談が大量に出てくれば、「これは本当なのでは?」と考えてもらえる可能性が飛躍的に高まります。そうした証拠・情報収集の一手法として、裁判の状態を公にすることは考えられなくはないでしょう。例えば加害抑止。近時の弁護士大量懲戒請求では、懲戒請求をされた弁護団が記者会見をしました。これは、懲戒請求をしてしまった人に和解に応じる条件を示すと共に、まだ懲戒請求を考えているかも知れない人々に対しての牽制球として働いたものと考えられます。被害者に当たり得る人達に対して「気をつけて下さい!」と言うこともできるでしょう。2、当事者の名誉回復記者会見以前にSNS言論やマスコミ言論が形成されてしまっており、当事者の名誉が現在進行形で手ひどく害されているケースもあります。それが長期化すると、例え後から裁判に勝ってそうした言論の誤りが証明されても、結局既成事実になってしまう。そうなる前に、何とか既に名誉がボロボロになっている流れにくさびを打ち込んでおかなければならないからこそ、裁判前から記者会見をするというのは考えられることです。3、当事者・関係者の感情的満足非常に身も蓋もない言い方ですが、当事者や関係者(下手すると弁護士自身)の感情的満足がお目当てのケースもあるでしょう。加害者を懲らしめてやりたい。目立ちたい。思いの丈をぶちまけたい。そう言う感情的満足が、金銭方面の損得勘定を度外視するほど重視する人達は一定数いるものです。もう少しまともな動機で考えると、真相を知りたい、再発を防ぎたい。裁判を通じて法制度への問題提起をしたい。というタイプの当事者も少なくありません。そうした感情的な満足を得たいが故に、記者会見をしているというケースは相当数あるように思います。実際の所、裁判についての記者会見の話を聞いた際、まず動機としては①②が思い当たるのですが、①②のようなメリットがどうしても浮かばず、記者会見の動機が「関係者の感情的満足しか思いつかない」ような記者会見はそれなりにあります。もちろん、私が③の記者会見を依頼者に求められれば止めます。広く知らしめたいなら、裁判に「勝った上で」やればいい。裁判には万一がある。報道機関だって都合のよいように報じてくれるとは限らない。感情的満足のために、自ら裁判を不利にしたり、退路を断ったり、法的責任まで問われかねないマネはしない方がいい。しかし、それでも裁判の行く末が全面的に読めるほど弁護士も全知全能ではありません。当事者も感情的になっていたり、勝利を確信しているような場合が多く、弁護士の説得にも限界があります。リスクを強調することで信頼関係が崩壊するようなケースもないわけではありません。説得空しく当事者がどうしてもやりたいと言ったらどうするか。おそらく弁護士によっても立場は分かれるでしょう。「それなら着手金返すので依頼からおります」と言うタイプの弁護士もいるかもしれません。私なら、諦めて記者会見には同席はするでしょう。ただ、法的・中立的な知識コメント以外では基本的に当事者のコメントに任せ、万一当事者がまずいことを言ってしまったらフォローすると言う形に徹すると思います(そんなフォローでは足りないと言われたらおりるかも…)。少なくとも、尻馬に乗って「加害者酷い」のコメントをするようなマネは怖くてできません。私自身はおろか、勢い込んでいる当事者の背中を蹴飛ばして加速させるようなもので、かえって追い込みかねないからです。ただ、そう言う状況なのでやむなく記者会見に出ている弁護士はいるのではないかと思っています。他方、弁護士としての職務に入れ込んで当事者に同調するあまり、その辺りの危険性についての感覚自体が麻痺してしまった結果、単なるフォローの域を越えて踏み込んだコメントをしてしまっている弁護士もいるのではないかと推測します。本丸の裁判で勝てた、あるいは訴えられなかったので結果オーライで済んでいるものの、「裁判での負けを想定した場合、厳密に見たら危険な記者会見」は相当数あると思います。そう言う入れ込みは弁護士として熱意がある証拠でもあるしょうが、それが原因で関係者を追い込んだり、違法行為にまで踏み込んでしまうことの言い訳にはなりません。おそらく、この記事を書いて、普段からそういうことが意識できている先生方は私の基本的な主張には同調して頂けると思います。実際にそんな風に入れ込んで記者会見をしている先生方は、「一般論としてはそうかも知れないが、自分たちの記者会見はそんなことはない」と考えるばかりでしょう。例え先輩弁護士などが忠告しても、かえって「この裁判の意義を認めないのか!!」と激怒して終わってしまう…そういうこともあるのではないかと踏んでいます。私自身、たまたまそう言う件を抱えていないだけで、そう言う事件を抱えたらそう言う心理になるかも知れません。最近、反日と目された弁護士への大量懲戒請求絡みで「テロール教授の怪しい授業」という漫画を一通り読ませて頂きました。(大量懲戒請求を受けたノースライムこと北周士弁護士が取材されています)人がいかにカルト・テロリズムなどにはまり込んで過激化していくかを書いた名著ですが、弁護士でも、こうした過激な行動にハマった結果、不合理な行動に走ってしまう。「まるで合理性の感じられない記者会見で過激なコメントを行う代理人弁護士」は、実は同書で扱われている「過激化」の一事例ではないか?そう言う感触も抱いています。

2023年03月03日

コメント(0)

-

年少棋士の対局は土日祝に!!

仲邑菫女流棋聖が生まれ、小中学生の棋士の活躍が目立つようになってきました。それはめでたいのですが、一方で気になる現象があります。以前この記事でも書きましたが、年少者をプロ棋士にする以上、棋院は若年棋士を保護する責務を負っていると解釈すべきです。プロ棋士だからと言って、囲碁のために義務教育に属する基本的な学業をないがしろにさせるような対応は許されないという認識を持たれる必要があります。棋士になったところで、碁盤の外では社会人です。義務教育すら受けていない社会人は、本人の福祉を害する危険が非常に高まります。万一棋士を辞めざるを得ない状態になったときなど、ますます危ないです。ところが、年少棋士でも、対局は平日、それも午前中から行われているケースが多いのです。(開校記念日の類で休みという可能性もなくはないのでしょうが、全部とは思えない)つまり、彼らは学校を休んで対局に出てきているとしか考えられないのです。本来であれば、土日祝日や、平日に行う場合でも学校の夏休みなどの長期休暇などに対局を実施すべきです。自分としては、木曜日(予備的に月曜日)に一斉に対局を行う旧来の慣習を続けてしまっているのではないかと推測しますが、はっきり言ってこれはいただけません。一斉対局システム自体は、スタッフや会場の準備などである程度合理的な面もあると思いますが、一斉対局日でなければ対局ができないというものではありません。要は、一斉対局日を増やすか、既存の一斉対局日を移動させようと言う話なのです。もちろん、イベント対局などに伴う会場の都合とか、勝ちまくっていて対局スケジュールが逼迫せざるを得ないので、どうしても平日のこの日でないと…と言うケースがあり得ないわけではないと思います。どれくらい勝ち上がるか読み切れず、かなり前から対局会場(宿泊施設とか)の準備やスタッフの調整をしなければならないので、結果的に休んでもらわざるを得ないケースがあり得ない…とまでは言いません。女流タイトルを取るまでになった仲邑三段の挑戦手合などはまさにそうでしょう。(通常対局はどうかと思いますが)子役芸能人なんかも、そういう事情で学校の休みを取るケースが生じています。撮影のためにはスタッフや俳優の多数が特定の日に集まらなければいけないわけで、どうしても休日に調整するのが無理…というのは、仕方ないと認知されているわけです。しかし、予選Cなど、まさか個別の対局についてスポンサーが日時を決めているとは思えず、対局日時の曜日レベルでの調整が問題なくできると考えられる対局なのに、その調整を全く行わないまま旧来の棋院の慣習を押しつけるようなやり方は、考え物どころでは済みません。一般の棋士の方々も、土日は普及などの他の仕事があるのに対局を入れないで欲しい…と言うこともあるのかも知れませんが、児童福祉という視点からは、それは甘受すべきものだと考えます。そもそも、土日に挑戦手合が行われている場合の立会人や解説者とかだっているわけで、土日に公務が入るのがさして困るとも思えません。年少棋士に英才教育を施すという思想を持つのは結構ですが、だからこそ求められる年少者への配慮に、棋院は無頓着でいるべきではありません。多くの門下生を取って若手プロを輩出している棋士の皆さんが音頭を取って、「年少棋士に対する配慮」としての土日祝日対局の導入をするよう働きかけて欲しいと思います。

2023年03月01日

コメント(0)

-

被疑者に面会したご家族がまさかの事態を…

逮捕・勾留された被疑者が外部との交通を保つのは非常に大切なことです。 弁護人がどれだけ足繁く面会に通ったところで、特に国選の場合、弁護人は所詮逮捕されてから知り合った人物に過ぎないケースが大半です。 突然現れた謎の弁護士よりも、ご家族と会えることで安心できるのは当然のことです。 ところが、勾留されている場合、被疑者は第三者との面会を禁じられる場合があります。 しかし、その場合であっても、弁護人は家族だけは面会させて欲しいと申し立てるのが通例です。 少年事件の場合、親権者についてのみ、最初から面会禁止から外されているケースもあります。 なのですが・・・ 実は、家族との面会が原因で、かえって刑事弁護上まずい事態になってしまったというケースがあったので、今日はそれを紹介しようと思います。 とある私自身の実体験を一部改変しています。 ある被疑者が、とある窃盗事件の共犯者と疑われて逮捕・勾留され、私が国選弁護人になりました。 本人的にはまるで身に覚えがない事件ですが、身に覚えがない分、何を言えば適確な反論になるかも分からず、そもそもなぜ疑われているのかすらよく分かりません。 裁判になるまでは証拠も閲覧できず弁護人も途方に暮れていたような事件でした。 ただ、私としては被疑者に黙秘を指示していました。 というのも、共犯の疑いというのは、犯罪の実行に直に携わるものだけではなく、犯罪を共謀することまで共犯として扱われてしまう(共謀共同正犯)というのが、現在の日本の法解釈です。 共犯の疑いのある者は被疑者と知り合いであることは判明していたので、もし犯罪について何らかの話し合いを持ったと見なされてしまうと、それだけで「共謀があったのだから有罪」となってしまう危険性が高いのです。 場合によっては、「共犯者としては犯行について話した」が、「こっちは聞いていなかった」というようなことも考えられ、僅かな事実認定のズレが一発で冤罪につながるような事件です。 そういう中で、もし供述したらどうなるでしょうか。 供述は、警察官がまとめ直しをします。まとめ直しの中で、趣旨やニュアンスが違ってしまい、認めたつもりのないことが認められてしまっていたとなってしまうことはしょっちゅうあります。 本人に確認はさせてくれますが、本人には趣旨やニュアンスの違いが分からないので、なんとなく「これでいいのかな」で供述調書に署名捺印してしまい、結果的に非常に重要な事実について間違った調書が作成されてしまうと言うのはよくあることなのです。 そうであれば、とりあえず黙っておけというのは、自体をこれ以上悪化させないという意味では有効な作戦です。 話したからと言って状況が良くなる可能性も特に見えないので、ここは黙秘が最良戦略と考えたわけです。(弁護方針としての黙秘には相応の議論がありますが、この事件であれば黙秘が良い戦略であることに異論を主張する刑事弁護人は少ないでしょう。被害者の知る権利!でケチをつける弁護士も稀にいますが…) それと同時に、状況が分からないなりにできる範囲のこととして、接見禁止を一部解除し、家族との面会を認めさせました。 家族と面会できていれば励みにもなり、辛い中でもなんとか黙秘できる可能性が上がる、と考えたからです。 ところが、この家族との面会で思わぬ事態が起きました。 会いに来たご家族は被疑者の母親だったのですが、母親が「警察に対して正直に話しなさい」と被疑者にお説教をしてしまったのです。次に私と面会した際にこのことが発覚。そのときまでに喋って調書を取られてしまい、何が書いてあるか戦々恐々…と言う事態になってしまったのです。幸い、この事件では喋ったことが悪い方向に転がってしまったという事態にはなりませんでした。とはいえ、これは結果オーライだったに過ぎず、事件によっては悪い方向に転がる可能性は十分以上にあり得る事件です。もちろん、この母親としては別に子を追い落としてやろうなどとは全く考えていませんでした。素直に喋れば警察は分かってくれて、処罰はないし、真相も解明されるし、仮に処罰があるにしても適正妥当な範囲に収まる。そういう風に思っているからこそ、「素直に喋りなさい」と言ってしまったのです。しかしこれは、医師の治療を民間療法でもって上書きするような危険極まる行為です。素人考えで弁護ができるなら、弁護人が司法修習を受けた有資格者である必要はどこにもありません。もちろん、この事件では、母親とは事前に連絡が取れていましたし、母親に対して自分が釘を刺しておかなかったと言う点で、落ち度があったとも思います。弁護士の言うことも全く聞かないような露骨に凝り固まった母親ではなく、事後に連絡した際には「自分のやったことがまずい」とは全く気づいていなかったようなので、事前に言っておけば避けられた事態とも言えます。しかし、特に面会禁止がついていなければ、親などが弁護人より先に面会に来て話すことだってあり得るわけで、その状態で面会に来た家族から素人対応を吹き込まれてそれに従ってしまうと、取り返しのつかない事態が…と言うことも起きえてしまうのです。(そうならないよう、選任されたら一刻も早く面会に行くようにはしていますが…)もし、親が「とにかく素直に喋れ、弁護士の言うことなんか聞くなと伝えるつもりだ」と弁護士にまで言っているようなら、接見禁止解除の申立をすべきかどうか、弁護士でも見解が分かれてしまうかも知れません。弁護人として、逮捕された被疑者の方と面会するご家族の方が重要であることは、冒頭で述べたとおりです。しかし、今後の方針などについて、素人考えで勝手な教示をされると、それはかえって被疑者の方を追い詰めることにも繋がってしまいます。どうしても何か指導したいなら、ご家族は「弁護士さんの言うことをよく聞きなさい」にして下さい。

2023年01月19日

コメント(0)

-

家庭内暴力事案もいろいろ

家庭内で、家族に暴力を振るって逮捕されてしまう…まあよくある話です。私も何度もそういう事件を担当しました。もちろん中には、性犯罪をやったり、何回も同じようなことをやっていたり、重篤な障害を残してしまうなどと言った、正直言って救いようがなく、裁判までフルコースになるのは諦めなさい、としか言い様がないケースもあります。弁護人という立場から見てすら「検察官、こいつにこんな甘い対応でいいのかなぁ…」と思ったケースもあります。(もちろん本人の前では口が裂けても言いませんが…)他方で、意外と事件としては小さく終わるというケースもあります。「夫が酒を飲んで暴れてしまったので止めて欲しくて警察を呼んだら、逮捕されてしまった」なんてケースが典型例です。こういう場合、被害者である家族は同情的と言うよりも、「主人が逮捕されて、クビにでもなったら明日からの生活が困る!!」ということで、被害者なのに釈放目指して必死になってる…なんてケースも複数遭遇しています。警察の勇み足と言えば勇み足ですが、家族の保護(加害者との引き離し)が遅れた結果、取り返しがつかない事態になってしまったと言う事態もあるので、状況確認までの間のそれは責めがたいところもあります。むしろ、そのために10日間の身柄拘束である勾留の前に、最長3日の身柄拘束である逮捕というワンクッションが置かれているとも言えるわけです。そういう状況なら、被害者に頼まれるか当番や国選で受任した弁護士が「家族が受け入れ態勢整えてます!」と言う証拠を揃えて、検察庁や裁判所に送りつけて(細かい手続の種類はここでは割愛)釈放させて、一応平穏無事に終わる…なんてケースもあるわけです。で、「しばらくはお酒は慎んだ方がいいですよ」と言ってさようならした件、複数件あります。なので、家庭内暴力っぽい事件を引き受けると、ご家族に真っ先に連絡を取って、ご家族がどう考えているのかを知るのが最優先事項になります。被疑者自身そういう甘い期待を私に話して、私も「あまり甘いことを考えないでおくように」と念のため釘は刺しつつも内心そういう事件ならいいなぁ…と思って電話をかけてみて、ご家族怒り心頭、二度と帰って来んな!!となって、「ご家族と被疑者の認識が食い違いすぎ。こりゃあ調整が大変だぞ…」とゲンナリすることもあります。

2022年11月16日

コメント(0)

-

弁論準備手続無断録音事件

裁判で国に「盗聴」疑惑! 退席中も原告と裁判所の会話を録音、「前代未聞」と弁護士が抗議(弁護士ドットコム) 国に対しての労働裁判で、国の指定代理人が、弁論準備手続を無断録音したとして大騒動になっています。 指定代理人とは国や地方自治体を当事者とする民事裁判や行政裁判で、法務大臣の指定を受けて所轄の職員や主務官庁の職員が代理人をするもの(法務大臣権限法)で、指定代理人は特に法曹資格を持っている必要はありません。 もちろん弁護士や、訟務検事(国の代理役をする検察官)などが代理人として立つこともできます。 他方、弁論準備手続とは、裁判で争点を整理したり当事者間で話し合いで合意するために非公開で行われる手続です。 話し合いをまとめるために、原告被告裁判所の三者で一斉に話し合うこともありますが、裁判所と原告が2者でのみ話した上で、話し終わったら被告に入ってもらって裁判所と被告の2者で話すと言うこともごく普通に行われます。 今回無断録音が行われたのは弁論準備手続で、「原告と裁判所が2者で話し合っているところを被告の国が録音した」というものです。 裁判手続において、録音がしたいというケース自体は、実はそれなりにあり、裁判所の許可を得て「録音しても良いか」と言った上で、裁判所も許可を出すケースもあります。 書記官などが正式な記録を作るのにも時間がかかったりしますし、メモをとったり、その場の質問に対して記録を見返したりでわちゃわちゃすることもあり、うっかりメモし忘れなどがないようにするためにも、録音したいと言うこと自体は一概に悪いとは言えません。 特に、法曹資格がなく不慣れな指定代理人だったとすれば、なおのこと裁判官の言っていることがその場でよく分からず、後で聞き返したい、決裁権者に聞かれてもよく分からないという事態がないようにしたいという希望が生じるのも無理もないことだろうと思います。 ある種の「高性能なメモ」として録音を使う分には、広く認められてもいいものではないかと思っています。 そういう意味では、今回の指定代理人も、悪意を持って情報を盗もうとしたというわけではなく単に「うっかりだった」と言う弁解そのものは、嘘ではないかも知れないと思っています。 本当なら原告-裁判所間になった時点で録音を止めるか持ち去るかすべきなのを「うっかり」というわけです。 以前の期日についても録音されていたと言うことですが、前々からそういう思考で録音していたので、結果的に前回のものも録音してしまったとみれば、一応はあり得る弁解だろうと踏んでいます。 しかし、あくまでこれは好意的解釈ですし、この解釈が正しかったにしても、メモを越えた盗み聞き対応は絶対に許されないのは言うまでもありません。 例え結果的に聞かれて困ることは何一つ話していなかったとしても、盗み聞きは私なら強硬手段に打って出ます。 このような対応を許せば、当事者としては対裁判所だからこそ話せる内容を全て盗まれ、弁論準備手続の機能が大きく阻害されることになります。 少なくとも、当事者は「相手方に漏れてもいいこと」しか話せなくなり、和解などによる紛争解決に巨大な支障を来します。 それだけではなく、無断録音しても裁判官に注意されるだけで、特に何の制裁もないですよとなった場合、事件によっては一般の事件に波及する危険もあります。 国だけは無断録音OKで、弁護士代理人や当事者の一般人は録音ダメ、等と区別できる理由は全くありません。 つまり、この件に甘い対応を取れば、他の件にも甘い対応を取るしかないのです。 本人が訴訟に出ている場合、相手方に危害を加えることさえ視野に入っているような危険人物が当事者のケースもあります。 例えば、DVやモラハラの絡む離婚事件などが典型です。 加害者側は弁護士も無理筋過ぎて誰も受けず、仕方なくと言った体で加害者本人が出てくるケースも多いわけです。 こういう事件で相手に漏れないと信じて伝えた情報が漏らされてしまった場合、「盗まれた情報から当事者や関係者の生命・身体が危険にさらされる」ようなケースだってあり得ます。 例えば、DVから逃げ出して、住所も明かさずに書類なども全て弁護士の事務所に送らせる形で訴えを起こしていた配偶者が「今ここに身を寄せてて生活費が必要なので、和解するにしてもいくら位…」と話したのが盗み聞きされたら、一発で住所に殴り込みをかけられるリスクになりかねません。 裁判所はこうした件に対しては法廷警察権などを駆使して厳しく対処すべきであると考えます。 余談ですが、今回のケースで、法務省は「防衛省の職員がやらかしたことだ」と言う話をしているという話でした。 防衛省は機密第一の組織ではないのでしょうか。 無断録音自体、裁判所での振舞として問題外だと思いますが、「立ち去るに際してファイルを置きっぱなしにすること」も、機密の非常に重要な組織の対応としてあまりにも不用心だと思えてなりません。 私自身、弁論準備手続で退席する場合もファイルを置きっぱなしにしないようにしていますが、それは録音の疑いを持たれないためではなく、不用心だからです。 大荷物なケースだと、別の弁護士に見ていてもらうか、どうしても他にいない場合「書記官ごめんなさい、みていて下さい!!」と言ってダーッとトイレに駆け込んだケースもありました(本当の非常手段であり、推奨される手法ではありません!)。 裁判制度の運用としても問題外ですが、指定代理人にするような人物がこんな体たらくで、防衛機密がきちんと扱われているのかと言う方面の問題も不安になってきました。

2022年10月12日

コメント(0)

-

悪徳商法被害救済に立ちはだかる立証の壁

現在、消費者庁で霊感商法等の悪質商法への対策検討会が立ち上げられて議論が進められており、私の方でも検討会の議事録に目を通してみました。霊感商法については、消費者契約法4条3項6号で定められ、契約の取消しの理由になると定められています。第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。しかし、第2回議事録の5頁にあるとおり、霊感商法に関するこの規定がうまい具合に救済に役立った事例は見当たらない、と言うことでした。残念ですが、私個人としても「でしょうね」といったところです。私の頭でも、「霊感商法の取消権をくぐり抜ける手法」というのはいくつも浮かんでしまいます。この点について、そもそも法律がマインド・コントロールで支配関係に組み込まれて具体的に不利益がどうだの利益がどうだのと言う理屈で勧誘する必要すらない状態の被害者を想定していない、と言う指摘もありました。(第2回議事録7頁、菅野志桜里委員)まことその通りであると強く賛成するところです。ただ、おそらく委員の皆さんが意識していつつも強く触れていない原因として、「霊感その他による知見として不安を煽って、不利益を回避することができる旨を告げる」ということを事業者が行ったことは、消費者側が立証せよということになっているし、そこについて消費者側に好意的な裁判官ばかりではないと言うのが大きいのではないでしょうか。現実の裁判を想定したとき、霊感その他で不安を煽られたんだ!!と言っても、「そんなこと言ってませんよ」としらばっくれられれば、水掛け論になって終わりです。「録音すれば」と言う意見もあるかも知れませんが、録音してくるような警戒心の強い人達を霊感商法は狙ってきません。例え最初は怪しくないか?程度に思っても、むしろ、録音なんかしないほどに信頼してくれる人を狙ってきます。さらに、マインド・コントロールがなされてその影響があったようなケースの場合、マインド・コントロール下にあったことまで証明しなければならず、勧誘の瞬間だけ録音していても「むしろ霊感商法していないことの証拠だろう」と逆用されてしまうのです。そんな状況では、依頼を受けた弁護士だって、「霊感で不安を煽られた」と被害者がいくら言っても、「私はあなたを信じるが、裁判官を説得しなければならない。証拠があなた自身の証言だけである以上、否認されたら勝つのは非常に大変だ」と言うことは伝えざるを得ません。成果を非常に見込みがたい裁判を煽って、費用を取るだけ取って、全く成果なし、と言うのではそれこそ弁護士による消費者被害の上塗りです。私自身、霊感商法でこそないものの、悪徳業者の「絶対得するよ」勧誘に対して、消費者契約法で一応勝てた(厳密には勝訴的和解)と言うケースはあります。守秘義務にも関わるので具体的に何をやっていた業者かは秘匿しますが、業者サイドは依頼者に、「絶対得するよ」で依頼をさせ、更には「もっとお金出さないと成果でないよ」と私の依頼者を煽って全く得する見込みのない依頼にお金を吸い上げようとしていました。そして、いざ裁判になると「得をしない場合もあることはきちんと説明した」「重要事項説明書も渡して書いてもらった」としらばっくれ、端金で和解しないかと電話をかけてくる始末でした。もちろん、そんな提案は蹴飛ばしましたが、私自身も「実際勝てるかどうか分からない、端金でも取った方が依頼者の利益なのでは…」という心の中に湧き上がる私自身の声とも戦わなければいけませんでした。(依頼者は、失礼ながらあまり自分の意思がなく、私に二つ返事で従ってしまうような方でした)非常に幸いなことでしたが、この業者は、全国から被害体験談が集められ、同様の勧誘をしていたのが幅広く把握されていたことが判明しました。(具体的な内容は明かしませんが、消費者被害の被害体験談は集積されている場合があるのです。)把握されていた被害相談の大多数がモロに依頼者への勧誘形態と一致していた上、依頼者からの聞き取りの後に手に入れた情報だったためにこちらで情報のすり合わせ疑惑を潰せたこと、成果が出る見込みがなかったのが単なる不運ではなく理の当然であることが裁判官にも一目瞭然であったことという僥倖にも恵まれ、裁判所も流石に腰を上げてくれました。消費者庁も、被害報告の多さからこの業者には後に注意喚起を出すに至り、最終的に業者は潰れました(地下に潜っただけかも知れませんが…)。逆に言えば、霊感商法に限らず、消費者契約法を頼った消費者被害案件というのは、これだけの僥倖が集まってようやく勝てるような件です。しかも、勝訴的和解にもちこむに際しても、ある程度の減額前提であり、被告からの勧誘に応じてしまった件であるにもかかわらず、裁判官からは「原告も欲張ったんでしょ?」等と心ない一言が飛んでくる始末でした。(流石に原告に直接言ったわけではありませんでしたが)実際、消費者にも落ち度があったとして過失相殺をかけてくるような事案もあります。消費者保護の必要性が訴えられ、中学高校の家庭科の類でだって消費者保護の仕組みが教えられている状況下であっても消費者サイドの欲張りにも原因があって、その結果としてある程度金額が減っても我慢せいやというホンネを持っている裁判官もいるのです。霊感商法の場合、成果が出ないのが元々当たり前なので、私が扱って勝てた事案のように「成果がないのが一目瞭然であること」は全くプラス材料になりません。そうすると、被害体験談が日本中から集まっていても、勝てるとは限らないと言わざるを得ないのです。零細な霊感商法でそもそも被害体験談自体が少数の場合や、一個人が運営している霊感商法のため消費者契約法が適用になるかも疑わしいケース、教団がスケープゴートに一信者を立てたので、同種被害なのに体験談と事件との関連性が分からずただの別事件になってしまうことだって起こりえます。そうすると、霊感商法に引っかかった!!と言ったとして、どんな勧誘をされていたかの段階でつまずいている事件が実際には多いと思われるのです。紀藤正樹弁護士は検討委員会の資料で実例を多数出していましたが、残念ながらそれらも奇跡的につまずかなかった事件ばかりが検討の対象となっていることは否定できないでしょう。(そんな中で成果を出している紀藤弁護士には頭が下がるばかりです)もちろん、不存在証明を求めるわけにも行かないでしょうから、消費者側がある程度の立証をするところからスタートすること自体はある程度やむを得ません。しかし、「全て挙証責任は消費者側なので、消費者側で立証せよ。宗教団体側には何も聞かない」「もちろん、消費者は被害意識や金銭ほしさで大きなこと言ってるかもしれないから、信用性は差し引きます」「業者はそういうのをちゃんと言えない人を狙ってる?知ったことではありません」「消費者側も悪い」「自己責任」と言うような裁判官の意識があるならば、それは結局霊感商法の後押しとなる結果を招きかねないのです。法制度の立て付けはもちろん重要なことではあるのですが、本当に霊感商法を問題視するのであれば、裁判における挙証や事実認定のあり方について裁判官の意識を変えていくというのも必要なことになるだろうと思います。

2022年09月16日

コメント(0)

-

刑務作業への幻想

刑罰については、自由刑と呼ばれる自由を剥奪する刑罰があります。日本では中心的な刑罰の一つでしょう。 先日、旧来の「刑務所に入所させて受刑者に労役をさせる」懲役刑・「刑務所に入れるのみで受刑者の労役はさせない」禁固刑の二本立てから拘禁刑を導入する法改正が報じられました。 実務上、法改正がされたからと言って急激に刑務作業が衰退するというわけではなく、刑務作業をベースに、更生に向けた様々な働きかけや、更生向けプログラム受講のための刑務作業を実質免除するような対応がやりやすくなると言う程度ではないかと考えています。 改正案の条文にも、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」と規定されており、当然旧来の刑務作業も「必要な作業」とされて継続すると思います。 それでも、大きな改革であると感じています。 さて、刑罰に関する議論の中では、刑務作業の収益に対して幻想を抱いている人がかなりいるように思われます。刑務所に入れておけば儲かるので、「犯罪被害者への弁済が終わるまで服役を継続させる制度を導入しよう」と堂々と主張する人、結構みます。弁護士にさえ、「違憲ではない」と言った弁護士も見たことがあります。しかし、私は合憲性云々以前の問題として、「刑務所への服役が経済的な合理性を有するものなのかどうか」と言う点をまず検討しているのかと思えてなりません。刑務作業が儲かるのならそれでもいいのかも知れませんが、儲かりもしないならむしろ釈放して納税させた方が被害者への弁償になることにだってなりかねません。実のところ、刑務作業というのは被害弁償としても決してあてにできるものではない、もっと言えば当てにしてはいけないと考えています。それは犯罪者の人権がどうという問題ではなく、経済的・社会的な要請から導かれることです。収益を被害者への弁償に充てるには、当然刑務所への服役が「収益が上がる」「国にとって儲かる」ものでなければいけません。国庫から金を割くなら、収益抜きにして税金から金銭を出して被害者に直接給付した方がよほど簡単です。では、刑務作業は儲かるのでしょうか。答えは否でしょう。刑務所の収益は、令和2年の1年間で28億円にとどまっています。法務省の矯正関係経費が平成30年度予算で2373億円に達するのと比べると、桁2つの差。雀の涙と言っていいでしょう。平成3年には130億円以上の収益があったようなので、おそらく長期的に収益が減少しているものと思われます。そして、刑務所経費の多くは設備費や人件費であり、切り詰めようにも切り詰められません。そこを切り詰めたら受刑者の人権がどうこう以前に刑務官などの人権が問題になってしまいます。受刑者には作業報償金が微々たるものとは言え払われますが、そんなものを切り詰めたところで、焼け石に水でしかありません。なぜこんなに収益が低いのでしょうか。それは刑務作業の宿命と言うべきもので、現場の努力でどうにかできるものではないし、むしろ下手に現場に頑張られると困るものです。「収益性のある刑務作業」を準備するのは簡単ではないことを考えなければなりません。当然受刑者は身柄を拘束されて外に出られないのですから、仕事は刑務所側で探してこなければなりません。実際法務省で募集しています。しかも、個人の就職先レベルではなく、多数の受刑者に仕事として割り振ることができる「事業」を探してこなければいけないのですから、けっこう限定されてしまうのです。受刑者の中には認知症で作業などやりようのない人達もいます。そういう人達が「作業でする仕事」に収益を求めるのは、かなり難しいことです。曲がりなりにも法律の建前で「所定の作業をさせる」となっている以上、刑務所側で「儲からないから何の作業もさせない」というわけにもいかないのです。さらに、刑務所にやってくる人々はバラバラです。刑務所で採用面接やらスキルに応じて、「能力がないから不採用」にできるわけではありません。裁判で「こいつは刑務作業に向いてないから執行猶予」なんてことにはならないからです。せいぜい仕事に種類があって個別の受刑者に適性があれば応じさせる程度が精一杯です。仕事を教えようにも、スキルを事前に持っていないどころか、下手をすれば知的障害があったり、日本語が通じない受刑者もいます。身体に障害があったり、(刑務作業と無関係な所では相当な技能を持っていても)刑務作業に役立つ技能は全く持っていない受刑者もいるわけです。受刑者時代の堀江貴文氏とか、外に出ていればとんでもない金額を稼いだでしょうが、刑務所で刑務作業をしている限り収益という視点からは知れたものです。更に刑期が満了してしまえば釈放され、せっかく刑務作業で身につけたスキルも宝の持ち腐れとなります。つまり、刑務作業とはろくなスキルも持たない人達が、何年も修行・熟練するようなことをせずともある程度慣れればできる作業である必要があるのです。そんな作業に高い収益を望むのは、高望みというものです。最低賃金に毛が生えたようなコンビニのバイトでも、覚えるべき事が非常に多く、熟練を求められるような時代に、熟練を前提としない仕事に高収益など期待することはできないご時世です。好景気・経済成長の時代であれば、とにかく肉体労働させていれば儲かる様な仕事もあったのかも知れません。しかしそんな時代ではもうないのです。いや、熟練度を必要としないけど収益のある仕事なら世の中にまだあるとおっしゃる方もいるかも知れません。確かに私にも心当たりがなくはありません。しかし、ある程度の収益が得られて低難易度で事業規模もそれなり…そんな仕事はこぞって民間がやりたがること必至の事業です。更に、人件費が安めだからと言ってあまり安値で受注すると、今度は民業圧迫という問題が生じます。刑務所も、もっと安く受注して仕事を集めることはできなくもないのですが、それは民間の仕事を奪いかねないということで市販より少し安い程度で受注しています。今回拘禁刑が導入されたのは、もちろん受刑者の更生を視野に入れていますが、「どうせ刑務作業などさせても収益が望めない実状、開き直って更生に振り切る余地を出したほうがいいだろう」と言う発想と無縁ではないと考えています。

2022年06月14日

コメント(0)

-

県朝日アマ名人戦、優勝しました。

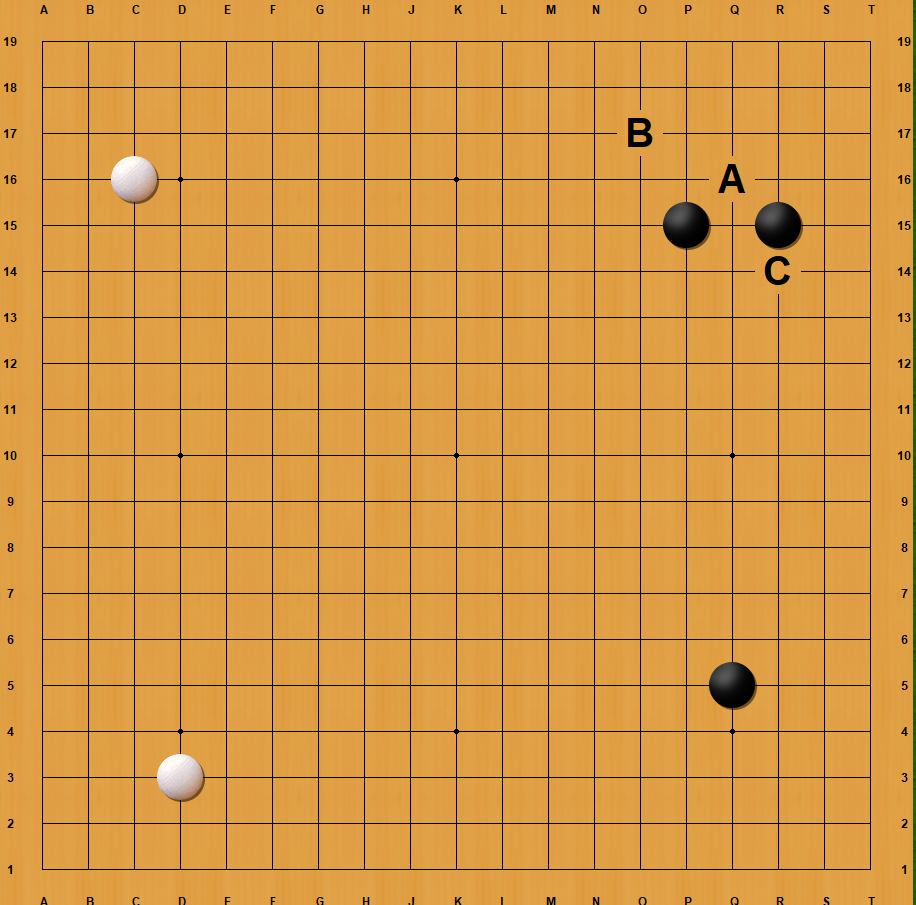

アマ名人での優勝は初めてです。 アマ本因坊・アマ竜星もとった経験がありますので、もちろん同時などではないですがアマチュア三大棋戦の県タイトルを全て経験したことになります。 私のいる県は「頭の抜けた選手」は今の所いませんが、10人近い集団が星を入れ合う激戦が繰り広げられている状態で、代表選手がなかなか一定しません。 私もその星を入れ合う集団の一角という所です。 突然転勤とかで強豪が乱入してくることも何度もあり(というか私自身もそれに近い所がある)、なかなか飽きない環境であると言えるでしょう。 名人戦は6年前、決勝で終盤の小ヨセで1目半ひっくり返されて終わり、その後も出場が飛び飛びになりがちだったり、コロナで大会自体が開催されないと言う問題もありました。 私自身も大会に出ることにはあまり頑張らなくなっており、「予定が空いている日に朝目を覚ましたときに出るかどうか決める」位の気分でしたが、名人戦はなんとなく気合いが乗っていたので、「朝目を覚ましたときに決める」ではあるものの多分出るだろうと思って実際にそうなりました。 また、知り合いの囲碁教室の縁(こちらです)でプロと打って潰されたのですが、自分でも信じられないくらい攻撃的な碁を打って(それも戦闘的で有名なプロ相手に)非常に楽しい経験をしました。 そこで、今回は「もう楽しくいこう!」ということで読みの成立する範囲で楽しい手を優先して打つことにしました。 しかし組み合わせは2回戦以降全員県代表複数回経験者、多分自分のいた山が一番の激戦区の上、1局多く打たなければならないという結構厳しい状態。 羽生さんのNHK杯かよ…とボヤいてしまいました。まさか優勝するところまで一致するとは… 対局内容や形勢判断は、局後の検討が会場の時間制限に押されてほとんどできなかったので、別の場所で検討できた決勝戦以外では私が対局中に考えていたことと、記憶の範囲の再現でAI(KatagoKata1_b40s1003)を前提とさせていただきます。全く違っていても責任持てませんのであしからず。 1局目。 まあ勝ちました。ちょっと危ないかなぁと思ったのですが、突然種石が取れてしまったので、ほぼ急転直下で終わりました。 2局目。 実績的にはそこまでの差はない(若干相手の方が上か)はずなのですが、相性は最悪で実質天敵です。今大会で1番苦戦したのもこの碁だったのではないでしょうか。 中盤派手なシボリが決まってそんなに悪くないかな?と思ったのですが、よく見ると気分がいいだけで得るものの少ないシボリで、やはり今度も苦杯をなめることになりそうです。 が、強引に攻めたところ、取れなかったものの相手の地を破ることに成功し、一気に形勢が分からなくなりました。 それでも相手がよかったようで一気に相手が勝負を決めに来たのですが、これが彼らしくないまさかの大誤算。「なんかしのげそう」という根拠のない自信が沸き起こり、反撃で儲けた上に危険だった大石が根拠のない自信の通りきわどくしのいで形勢逆転。 まさかの勝利となりました。 3回戦。昨年の県名人。元院生の強豪実力者です。 先日某所で期待の新鋭にボロ負けを喫したのを見られて低く評価されていたようですが、研究会での直接対局で勝って見直してもらいました。(しかし彼自身はその期待の新鋭に普通に勝ったので、何で私があんなに負けたのか未だに納得できていないらしい…) どうせなら本番でなめてかかってくれればよかったのに… ひょいとノゾキを決めてきたところを反撃。部分的には地でも厚みでも損(多分)ですが、先手を奪って攻めに回り、厚みに石を追い込んで地をつかなくさせつつ自分の地をつける方向にもちこみました。 相手もこちらの地を削減に来たのですがこの日の「楽しく打つ」のモットーに従い削減にきた石に噛みついてまたそこから激戦開始。 最終的には振り替わりのような感じでどちらが得をしたかはよく分かりませんでしたが、結果から逆算すればここで勝勢が確定したようです。 後で2局目の相手から良さそうだったのにあんな振り替わりするのか・・・と言われましたが、別に計算ができていたわけではなく楽しく打ってたらそうなっただけです。 準決勝。県本因坊・阿含杯勝利経験者の強豪。数年前脳出血を起こして倒れ、危ぶまれましたが、以前と変わらぬ実力を保ちなおも代表常連に居座っています。 私は彼に何故か相性がいいのですが、そうは言っても普通に強敵です。 序盤、早くも方針がまずくダメそうで、中盤の入り辺りで早くも勝負手気味に仕掛けます。 これに相手が受けを誤り、強引に大石を分断するとなんと相手の石に目がありません。 しかし、こちらも8子がかなり微妙なシチョウ当たりでギリギリしのいでいるというなかなか怖い状態であり、取りかけには行かないで撤退というのも普段ならやったかも知れません。 が、ここは例の「楽しく打つ」モットーで、取りかけに行きました。(AIは99%勝利と読んでおり、取りかけ自体は最善だったようです) こういう所からの手作りが絶品な相手なので油断できませんが、軒並み最強手で応対して全部潰すという私らしくない対応で勝ちきりました。 5局目。うちの県どころか隣県でもタイトルを取っています。 私とさほどの実力差はないと思われるものの個人的に相性はよかったのですが、先日別の機会に対局した際に敗れて賞金1万円を取られてしまい、そろそろ揺り戻しが気になるところです。 相手が黒なのですが、彼の得意布石は目外しから5の5シマリ&高目の布石(下図参照)で、実際私にも打ってきました。(下図は5手目まで) 彼がこの形を愛用しているのは知っていたので、前の対局に先立ってAI対策を読んでもらっていたのですが、AIの推奨する対策はまさかの星にノゾキ(下図A)。 Cなどとつける味がなくなってしまうのでいい手に思えず、結局採用は見送って、後で普通にBから打ちましたが… 辺の競り合いでどうも相手がポイントを上げているようで、これはダメそうです。 石音高く中央のぽん抜きに回られて、ああこりゃダメかなと思ったものです。 相手も黒いいと思っていたようです。ですよねー。 大会終了後、検討しつつAIに読ませるとぽん抜きの時点でこちらの勝率98%超、盤面でもかなり勝ってます。 どうも途中で相手が決め損なった瞬間に黒に傾きかけていた形勢がぐいっとこっちに寄っていたようです。 対局中一応相手がキメ損なってちょっと安心したかな、と感じたのは確かだったですが、まさか形勢がこちら良しになっていたとは… とはいえ、何せ主観的には優勢意識がない上、難しいところに打ち込まれて人間では勝負は分かりません。 しかし、「もっと年寄りをいたわれ」などという情けないぼやき(前にアマ竜星の全国に出たとき、もう私の年齢は上から数えた方が早かったです)を言いつつも「楽しく打つ」モットーを発動。また自分とは思えない強手で打ち込みを迎撃します。 結果として相手が石をかなりもぎ取るコースが見えました。最善かどうか、どちらが得をしたかはよく分かりませんが、このコースの場合締め付けて地が固まる上に背後の散らばった石が取り込めて局面が決まり、決まった局面は流石に白優勢と私にも読めるものでした。 もっと複雑なコースもありました(AIによればそれでも勝ってはいますが、差は大分詰まる上に何が起きるか分からさそうな碁形)が、相手は吸い寄せられるかのように石をもぎ取って碁型が決まるコースへ…と言うわけで逃げ切り、優勝となりました。 県代表経験者4人なぎ倒して代表取ったんだから、とりあえずくじ運の妙とか言われないで済む程度には頑張れたかなと思います。 さて、私は実は県アマ竜星を今持っています。 今年もコロナが原因で開かれないそうなので、1回優勝しただけで3年以上アマ竜星に居座っているという、なんとも効率のいい状態になっています。 つまり、次にアマ本因坊を取るといささか変則的ながら県3冠になることができます。 今更棋戦で暴れることなど望んではいないつもりでしたが、ここまで来ると欲が出てくるもので、何としてもアマ本を取って県3冠を目指します… と言いたいところなのですが、県のアマ本因坊予選はアマ名人戦全国2日目と被ってしまいます。 いやまあ、初日で敗れれば(その公算が非常に高い)出られるのですが、そうなったとして2日目も対局を続ける体力が私にあるかと言えばすこぶる疑問で… 全国大会も、とにかく楽しい手を打ってこようかなと思います。

2022年05月18日

コメント(1)

-

「少年法は戦災孤児を助けるための法律だった」という話は本当か?

「少年法は、太平洋戦争が終わり、その後の食糧難などの折、食うに困ってやむにやまれず罪を犯した少年を救済するための法律である。だから現代には不要である」という意見は、少年法が議論になるとほぼ毎度と言っていいくらい四六時中出てきます。こちらのサイトによれば、さかのぼれるのは2004年だそうですが、私の感覚としてはもっと前、20世紀のうちにはそういう意見を見たことがあります。まあ私もろくに知らないで少年法のどうこうを考えようとする程度には若かったので・・・さて、このような意見は本当に正しいのでしょうか。太平洋戦争後、戦災で家族を亡くしたり社会保障もなくやむにやまれず罪を犯した少年(以下、「戦災犯罪少年」とします)を助けるための法律だったというのであれば、当然戦後、戦災犯罪少年に対応するためにどんな規定が制定・改正されたのか、その規定がどんなふうに問題であるという具体的な事実が必要なはずです。このような主張の裏付けがあるのかどうか、少年法の沿革について自分の勉強がてらに少し触れてみたいと思います。まず、少年犯罪に対しての刑の減軽について調べたところ、今から2200年前、始皇帝が統治する中国の秦でも「一定以下の身長の者は罰しない」という規定があったと考えられるそう(こちら参照)ですが、明らかに少年法を意識した規定でしょう。(身長基準になっていたのは、当時暦や戸籍が整っておらず正確な年齢が中々分からなかったからではないかと思われます。)つまり、少年に対する刑の減軽規定は紀元前には見られたと言うことになります。ただ、これをもって少年に対する減軽が普遍的なものだと決めつけるのは早計とも思います。「文字がない、あるいは記録がないのでどんな法律や処罰があったかも分からない」「技術を伴わない法律は逆に柔軟性を欠くので、あえて法律なんか定めていなかった。」「一応の法律はあっても、現代のような罪刑法定主義なんかないからただの目安に過ぎなかった」「見つかっている法律は一部に過ぎず、全体像が分かるわけではない」(あのハンムラビ法典ですら、欠落があって全て分かっているわけではない)「君主個人が性格的に減軽していたが、制度的なものではなく君主が変わった途端になくなった」などと言うことも想定できますから、「存在する時代・地域があったのは確かだが、普遍性については不明」ということになるかと思います。体系的な法律ができ、そこに少年の刑罰の減軽や保護処分による対応がはっきり盛り込まれるようになった歴史は決して長くありませんし、それ以前のことは「分からない」のです。さて、明治以降の日本については、田宮裕・廣瀬健二編『注釈少年法』第4版、また岩波新書廣瀬健二「少年法入門」を参考に記載します。特に後者は1000円でお釣りの出る値段で、Kindleでも配信されています。あまり面白い本ではない(失礼)ですが少年法について真面目に考えようという人が読めないような本ではありません。なお、廣瀬健二教授は裁判官として、刑事裁判や少年審判に相応に携わった人物ですが、ほかならぬ私もロースクールで少年法を教わった方です。かつて平成12年の少年法改正にも携わっていて、厳罰化と言われる改正にも関与していて弁護士サイドからの覚えはよくないと思いますし廣瀬教授も日弁連の先生方をよく思っていませんでしたが、私に大きく影響を与えていると言っていいでしょう。講義を聴いたのは15年ほど前で当時から少年法も改正されていますが、歴史に関する話については、当時と今で変わるものではないでしょう。旧刑法の時代まず、明治15年(1882年)施行の日本の旧刑法では、少年に対しては刑の減軽規定があり、これにより処罰されない少年は成人と異なる施設に収容できることとされていましたが、少年向けの特別な裁判制度があったわけではありませんでした。ただ、少年の処遇について大人と一緒くたでよいとは考えられておらず、成人との隔離や感化法による感化院(児童自立支援施設の前身)に入院させて感化教育などの教育的な処遇が実践されていました。現行刑法から旧少年法の制定へ明治40年(1907年)、新たに刑法ができました(現行刑法も、基本的にこの刑法を軸に改正して現在に至るものです)。この時点で、既に刑法に14歳未満の少年はを罰しない規定(刑法41条)がありました。そして明治44年(1911年)刑事訴訟法改正にあたって少年法の導入が検討されるようになりました。諸外国の少年法制に関する知識が入ってきたことや、少年犯罪の鎮圧、少年犯罪が将来成人犯罪に転化しうることを踏まえて刑事政策的に合理的な予防を講じよう。そういう動きがあったと言われていました。憐憫のような人道や博愛主義ももちろんありましたが、少年法の導入は単にそれだけではなく、犯罪を防止するためにどうしたらよいかという合理性に基づいたもので、単なる甘やかしとして制定されていた訳ではないことに注意が必要です。ひたすら処罰を重くしていれば犯罪が防げるわけではない、というのはなかなか理解されにくいところではありますが、当時から認識されてきた一面の事実なのです。司法省と内務省の激しい対立もあってなかなか少年法は具体化しませんでしたが、大正11年(1922年)になってようやく、「旧少年法」と言われる少年法ができました。旧少年法の内容旧少年法は、18歳未満を少年とし、大多数の事件については検察官が通常の裁判にするか少年審判にするかを判断する(検察官先議)というものでした。現行少年法は警察・検察と言った捜査機関が捜査するものの、ほぼ裁量の余地なく検察官が家庭裁判所に送致して、家裁で保護処分にするか刑事処罰にするか判断する(全件送致主義)のですが、当時はその振り分けは検察官が判断していたのです。そして、検察官が少年審判に振り分けた場合少年審判は裁判所ではなく専用の少年審判所に少年審判をさせることにしたのですが、この少年審判所は司法機関ではなく行政機関であり、裁判官でない者が審判官として処分を下すことができました。行政機関が裁判をして処分をする、というのは現代の発想からすれば「それっていいの?」となる所ですが、当時は別におかしな話ではありませんでした。帝国憲法下では、法律で特別裁判所を定めることも憲法違反ではありませんでした(軍法会議などもその例です)。そして、少年審判所は自ら処分を下し、自らの手で処分を実施しました。必要なら処分を後から重くするということもできたのです。そして、少年審判か通常の裁判かは検察官の裁量に任せられ、16歳以上や重罪事件は検察官の裁量で刑事処分か少年審判かが決まりました(旧少年法27条)。少年審判所か通常の刑事裁判か検察官が選択する事件であっても、実際の運用は保護優先的であったとされます。参考までに、1937(昭和12)年、検察官の下に送られた事件のうち、刑罰は約6%で、52%が保護処分、後は起訴猶予や微罪処分(起訴猶予や微罪処分は現行少年法にはないですが、要は処分なしです)、しかも保護処分の多くが訓戒のように、施設に強制入所させない処分だったのです。また、現代の少年法にもある①審判を始めることなく終わらせる審判不開始制度②付添人選任制度③少年の勾留制限④16歳未満に対する死刑や無期刑の制限のほか、減軽規定もあり⑤実名報道禁止(当時は罰則もあってむしろ現代よりも少年保護が強かった)と言った規定も実は旧少年法の時代からあったのです。少年保護司という少年の専門家による調査の形での関与や処分の方法も様々なものが認められており、柔軟な対応が可能だったのです。旧少年法に問題がないわけではありませんでした。保護処分が「建前上」少年にとって利益処分とされたせいで冤罪事件の類では不服申立もできないなど、権利保護に欠けていた面は否定しがたいところがあります。また、当時は少年の受け皿となる設備が十分拡充されず、法律の建前通りの運用が厳しかったこと、内務省と司法省との確執が酷かったこと、戦時体制への移行に伴い、軍国主義的な教育にシフトせざるを得なくなるの問題点も多かったのです。こうした問題点はありながらも、旧少年法の制度・運用の評価点はもっと見直されるべきでは?とは廣瀬教授の意見です。さて、こうした少年法が元々あったところなので、少年法それ自体は戦災犯罪少年救済のために作られたというわけではないことは明らかでしょう。旧少年法から現行少年法へでは、戦災犯罪少年がたくさん出たであろう第2次世界大戦の後に大幅に改正されたのか、というとどうでしょうか。確かに戦後すぐの1948年、少年法は大規模な改正がありました。この改正後の少年法を現行少年法と呼びましょう。平成9年犯罪白書では現行少年法への改正の目的について非行少年の処遇制度及び刑事手続についても,当時,戦時中における不十分な教育と戦後の混乱によって少年犯罪が激増し,かつ,悪質化しつつあった情況下において,少年の健全育成の重要性にかんがみるとき,これを単なる一時的現象として看過することは許されないという刑事政策的見地と,新たに施行された日本国憲法が基本的人権の保障をうたっており,少年の自由を拘束する強制処分を含んだ保護処分を行政機関で行うことは適当でないと考えられたことなどから(以下略)とありますから、「戦後の少年犯罪の激増が少年法の改正の必要性を関係者に自覚させた」ということは可能でしょう。増加した犯罪が戦災犯罪少年によるものだ、と言うのもそうなのかも知れません。しかしながら、「旧少年法と比べ、こういう規定が原因で少年に甘くなった」というのがあるかというと実はそんなでもないのです。このときの実務的な面からの改正の目玉は何かというと、(平成9年犯罪白書で取り上げられているもの)①少年法の適用年齢を18歳未満から20歳未満に引き上げたこと(実施は昭和26年1月)②地方裁判所と同格の司法機関である家庭裁判所を新たに設け、処分は家庭裁判所で決定する。家庭裁判所は処分を決定したら、実際の処分の執行には関わらない③保護処分の種類を整理して保護観察,教護院又は養護施設送致及び少年院送致の3種類とする④通常の刑事裁判か保護処分を選択するに際しては検察官による先議を廃止し,全ての件を家裁に送った上で家裁で決定する。検察で微罪処分や起訴猶予にはできない⑤保護処分を決定するのも実際処分するのも少年審判所だったのを改め、処分を家裁が決めたら実際の処分の執行は行政機関に一任する。⑥成人の刑事事件についても、少年の福祉を害する件では家裁に一任⑦保護処分について上位の裁判所に抗告できなかったのを改めて抗告を認める⑧刑事処分年齢を16歳以上に引き上げ、死刑と無期刑の制限を16歳未満から18歳未満に引き上げと言ったものでした。このときの改正の中に、旧少年法との比較で見た時に少年年齢の引き上げ、死刑無期制限年齢の引き上げ、刑事処分可能年齢の引き上げといった少年に対しての保護処分の可能性を高めたり、寛刑化の規定が存在するのも確かであると言えるでしょう。他方、これらの改正規定の中で、「旧少年法と比べて戦災犯罪少年の犯罪に対しての具体的な対策」と言えるものはなんでしょうか。確かに、少年法の適用年齢を上げたことで、18歳~20歳未満の少年に対して広く保護処分を行うことができるようになったのは確かです。起訴猶予や微罪処分にすることで放り出すのと比べれば保護処分とすることで戦災犯罪少年の救済に役立った可能性はあるでしょう。また、刑事処分可能年齢の引き上げも大きかったと思います。他方、少年審判所が行うか家庭裁判所が行うかというのは、権限分掌という意味では大改革だったと言えます(戦前は家庭裁判所自体がありませんでした)が、少年への処分の重さや内容に直接つながるものではありません。戦前から少年について保護と処罰の2つの制度を設け、重大事件については成人同様の裁判を選択肢とし、保護については福祉専門家の力を借りて判断するという仕組み自体が変わったわけではありませんでした。そして、実際の運用としても、旧少年法では刑罰をもって臨むことが多かったわけではありませんでした。昭和12年、全件検察官に送致されていた時代に刑罰が使われていたのは6%程度でしたが、昭和43年には10%程度が刑罰だった時代もありました。(道交法違反による罰金処分を除く)また、刑事責任年齢の実質引き上げは2000年(平成12年)の改正で14歳も処罰できるようになったことで、現在では消えています。こうしてみると、戦災犯罪少年を旧少年法の改正部分が救っていた、という具体的な根拠はみあたらないし、あたりそうな規定も現在では元に戻っていて無関係ということになります。そもそも、戦後の貧困のあまり罪を犯した少年に対して一定の憐憫から寛大に対応すると言うことなら、個別の事件に応じて軽い刑罰で臨む、と言うことは、少年法を無関係にした本来の刑法でも可能な話でした。例えば当時、殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは3年以上の懲役(現在は5年以上)であり、真に同情すべき背景のある少年なら、成人同様の処罰を適用する場合でも執行猶予にしたり、あるいは懲役刑の中でも軽い罪を選択するというような対応もできたのです。殺人事件について厳罰化されている現在でも、いわゆる介護疲れなどの案件では、執行猶予判決が出る殺人事件も少なくありません(それも、裁判員裁判で)。盗みのような比較的軽犯罪であれば、実質処分なしで説教だけして見逃すことだって刑法・刑事訴訟法で可能なことでもありました。むしろ刑法・刑事訴訟法ではない少年法になったことでそれ自体は軽微な事件も全件家裁に送致され、裁判所の判断に服する可能性が出てきたとも言えるのです。放置しておくよりも、裁判所・保護処分とかませることで少年の福祉にも役立つ、と言う判断だったと考えられます。他方少年法廃止論などを主張する方々が引き合いに出すような、同情の余地皆無に感じられる凶悪犯罪の類については、16歳~18歳の間に死刑が使えるかどうかと言う点くらいしか差がありません。なお、18歳未満への死刑適用については日本が国際人権B規約に批准している関係上、少年法改正によって実現することは現状不可能です。(国際人権b規約第6条5項)どこが「戦災犯罪少年擁護」なのか?こうして一通り少年法の歴史を振り返ってみたとき、いったいどの規定や仕組みや運用をもって、「戦災犯罪少年を救済するための法律」と言うのか。そういう趣旨かと取れる規定はなくもないにせよ、既にそうと取れる規定の中には廃止されているものもあったり、少年法改正ではどうしようもないものもあったり、むしろ処分なしでの放免とせず処分することで保護するというような規定ばかり。その中で、どこから少年法廃止のような主張に結び付けるのか、残念ながら私にはわかりません。私としては、少年法を何が何でも変えるなと言いたいわけではありません。誤解に基づく批判が非常に多いというのは確かである一方、法制審議会その手の誤解に基づいて法改正を主張しているとも思っていません。(その手の誤解にむしろ法制審も困っているのではないかと思っています)少年法に納得できない、少年法に限らず刑事法全般に納得できないという心情は、例え法制度について全面的な知識を得たとしても、当然抱かれてしかるべきものだという認識でいます。完全な納得は諦めざるを得ないとしても、できる限り納得してもらうというのも、法実務家としては責任がある所だろうとも思います。その見地から、日弁連とかの声明に「そんな理屈で説得できると思うの?」「結論はいいから、せめてもっと市民向けにすとんと落ちる理由付けをもっと強く押し立ててもいいんじゃないの?」と忸怩たるものも感じています。例えば実名報道に反対するなら、「少年を悪い意味でのヒーローととらえた模倣犯が現れかねない」「関係者が口を噤んだり流言飛語が出てしまいかねず、真相解明から遠ざかる」という方がまだ市民向けだと思います。模倣犯リスクなどは一言も触れることなく、成長発達権だけ念仏のように唱えて効果があるのかどうか位、考えられないのでしょうか。ただ、誤解前提の不満は改めなければなりませんし、露骨な誤解を言いふらすような言動に対して寛容でいるわけにもいきません。「少年法は戦後すぐの貧困少年を救済するための法律だから今必要ない」と言う主張は、まさしく露骨な誤解を言いふらす一例だろうと思っています。せめて、旧少年法のどんな規定や運用が、戦後の貧困少年対策として改正されたのか、そしてその改正が現在ではダメな理由は何なのかを具体的に明らかにしてほしい所です。誰一人どんな仕組みが戦後の貧困少年救済のためのものであって、それが今はいらないという具体的な内容が言えないのであれば、その理論がいかに空虚な受け売りの産物に過ぎないということなのではないでしょうか。余談本日の話題からは余談になりますが、廣瀬教授が貧困と少年犯罪について、話していた内容を書いて〆とします。私のノートに書いてあったものですから当然私の勝手な編集が入っていますが、そこはそういうものとしてお読みください。戦後の不良少年は被害者でも今の不良少年は被害者ではないと言うのは全くの間違いだろうと思う。「貧困と犯罪」「家庭の悪さと非行」などは結びついている。本当に食うに困ると言うのは減っているのかもしれないが、精神的貧困はなお強烈に残っている。両親円満で家庭もうまくいっているのに大事件を起こして家裁に送られてくるなんてことは、実際にはほとんどない。両親の籍が形上入っていても、家庭内別居と言うような状態は最悪と言える。少年は好んでぐれているわけではないと言うのは間違いない。真っ先に少年犯罪の状況が変わってその後に大人の犯罪が変わっていくものである。

2022年05月13日

コメント(0)

-

棋士のストレスについて

とある囲碁ニュースに接して、思ったことを。 最初に断っておきますが、私は棋士になったことはありません。院生になったことすらありませんし、外来でプロ試験を受けたこともありません。 年齢制限無視してプロ試験に参加し、全部2子局で打ったとしても、多分合格できるほど勝てないだろうと思います。 そんな私がこんなことを言うのは増長も極まる!と罵倒されても仕方ないのかもしれませんが… 入段したときの新初段シリーズの記事の中で、割と大言壮語を吐いていた某棋士。 私としては、変わってるなとは思いましたが、それだけの意気込みがあってのことだと思いましたし、大言壮語と取れる言葉にもむしろ好意的な感情を抱きました。 週刊碁の方も、むしろそういう大言壮語を歓迎するかのような記事の書きぶりだったように思います。 多くの新初段棋士が優等生的なことばかり言いがち(もちろんそれは悪いことではありません)なので、頑張ってほしいなと素直に思ったものです。 ただ、新初段シリーズの記事からそういう印象を持ったという程度の話で、私が彼に特別注目していたというわけではありません。 私自身、最近は週刊碁すらさほど読んでいなかったくらいです。 そんな中でその棋士に関して入ってくる情報は、棋戦での活躍というものではありませんでした。 棋戦でもさほど勝てておらず、昇段もあまりせず、対局でも明らかに投げているべき差の碁を作っていたり、アマチュアに大敗しているよう例も目に入りました。 私の情報不足でたまたまできの悪い状態だけが目に入っちゃってるのかな?とも思いましたが、実のところその棋士の成績は絶不調と言えるもので、さらに手合いを休んでいたというのです。 医師への転身を目指して休場している坂井秀至プロのように、何らかの明らかな原因で休場しているということであれば、それはそれで何らかの前向きな対応と取れなくもありません。 しかし、棋士の知り合いからも状況不明、連絡も取れなくなって心配されているという話までが登場するに至って、これはもう何かまずい異変があったのでは・・・?という推測が頭に浮かんで仕方ないのです。 「ヒカルの碁」で佐為がいなくなったことで入段してまださほど日が経っていないヒカルが落ち込み、手合いに出てこず囲碁自体を辞めようと考えてしまうというエピソードがありましたが、それでもヒカルはまだ碁を辞めようという程度で済んでいたとも言えます。 彼自身まだ中学生、その時点で学校の成績は大分落ち込んでいたようですが、それでも囲碁と無関係な人生を立て直すことだって可能な年齢でもあります。 しかし、「勝てない棋士」にとって、そうした精神的な辛さは、本当に「碁を辞めよう」で済むのでしょうか。 あくまで「人によっては」ですが、もっと強い形で追い込まれてしまうのではないか。 そう感じることがあります。 全く勝てないどころか世界戦でも暴れ回っていた中国の范蘊若八段も、結局鬱に陥って自殺してしまいました。 厳しいプロ試験を勝ち抜いて棋士になったはよいが、うまい具合に勝ったり昇段したりできない、あるいはそれなりに上り詰めたものの何らかの原因でそこから滑り落ちていく棋士は確実に現れます。 それに対して、「棋士になったからには、勝てなくても自己責任。嫌なら今からでもプロを辞めたら?」と言う考え方は、誰にも動かせない正論でしょう。 しかし一方、正論であるばかりにそれは「勝てない棋士」をどうにもならないほど追い詰めるものだろうと思います。(もし面と向かって言ったりしたらパワハラですよね) 一定のプレッシャーは成長の原動力にもなるでしょうが、とにかく強いプレッシャーを与えれば勝てるようになる!と言うほどプロ囲碁界は甘くないだろうと思います。 そんなプレッシャーを気にせず、勝てないなら肩肘張らずに囲碁普及に軸足を移せばよい、と言うのも正論でしょうし、実際少なからぬ棋士がそうしているのでしょうし、それを悪いとは思いません。 しかし、「普及がやりたくてプロ棋士になる」棋士は少ないでしょう。多かれ少なかれ、棋戦で大暴れしたくて棋士を目指した人が大半のはずです。 一昔前は、外来の棋士採用試験受験者もそれなりにいて、そういう棋士に「普及がしたい」と公言している棋士もいた記憶がありますが、院生中心の最近のプロ採用であればなおのこと「棋戦で活躍したい」というのが主たる動機になるでしょう。 そんな彼らにとって、「プロになったはいいが、まるで勝てない」という状況がどれだけの精神的負担なのか。 私自身、仕事などでそうしたプレッシャーに負けて、精神的に潰れかかっていたり、時には馬鹿なことをしてしまう(薬物に手を出してしまうとか…)人を自分側でも相手方でも見ることがあります。 棋士のようなアスリートにだってそれはあるだろうと思います。 別に囲碁界だけが特殊なのではなく、プロ野球やサッカーのようなスポーツ選手などにもそういう人はいるでしょう。 ただ、そうしたプレッシャーから挫折した方々は、一般人の目に入らないまま消えていってしまうだけではないでしょうか。 そうして挫折してしまった棋士に対して、「個人事業主だから、メンタルケアも各人で何とかしてね!!」で済ませて良いのか。 無限の財源なんかあるはずもない以上、引退という結論になるのは仕方ないにしても、「壊れた心を抱えたまま放り出される」ような形にしない方法はないのか。 …それとも、私がただ単に想像をたくましくしすぎて全く必要のないケアの必要性を感じているだけなのか。 囲碁界の内情に詳しいわけではありませんが、そういうことを考えてしまいました。

2022年03月16日

コメント(0)

-

刑事裁判の傍聴に来てほしくない…

弁護士ドットコムニュースで、「すべての中学校で、裁判を傍聴する機会を設けてください。」という署名運動を知りました。詳細はリンク先に飛んで確認していただくとして,要約すれば「裁判という場を知ることで、正しく知らないことから生じる差別や偏見をなくすことができるのではないか」というものでした。 私としては、この呼び掛け人の方は金目当てや売名目当てでなく、100%善意でこうした運動を行っていることには疑いを持っていません。 しかし、意外にも?刑事弁護をそこそこやっている私はこの運動を素直に応援する気にならなかったのです。 多分弁護士になる前の私だったら、素直に応援していたと思います。 なぜでしょうか。 それは、「裁判の傍聴に来てほしくない」という被告人含む関係者が決して少なくないことにあります。 現行制度上、裁判は原則として公開である(憲法82条)。これは揺るがすことはできません。 裁判の適正を監視するための仕組みとして、それは仕方のないことだと考えています。 裁判官・検察官・弁護人法曹三者は見られていようが見られていまいがやることは同じです。(まあ個人的には見られてる方がより緊張はしますけどね) ただ一方でそれは「裁判に出てくる関係者が衆目のさらし者になってしまう」ということにもなってしまうのです。 特に自身の罪を自覚している被告人にとっては、罪を犯したというのはこれ以上ないほど恥ずかしいことです。それを衆人環視の前で見られる…というのはある意味晒し者に近いことになります。 衆人環視の前で己の罪を告白させてその尊厳を粉々に破壊する…これ、カルト宗教がその後に新たな価値観を植え付けることで信者を取り込む有名な手口です。 薬物犯罪などになると、傍聴人の中には、薬物の売人の類が来ていることさえあります。要は「余計な事抜かすんじゃねえぞ」という監視ですね。 売人であるという証拠もないので追い出すこともできず、売人にジロジロ見られながら言いたいことが言えず、優等生的なことしか言えない被告人・・・そういったケースもあるのです。 関係者の人が応援や励ましに来てくれるような傍聴ならいいでしょう。けれども、不特定多数に傍聴される事態を好む被告人は決して多くありません。 傍聴を好まないのは被告人だけではありません。被害者だってそうです。 誰かも分からない傍聴人多数の前で生々しい被害体験を語らなければならないというのがどれほどの苦痛なのか。 傍聴人がいない、あるいはいるにしても知り合いだけであれば…ということにはなるかもしれませんが、不特定多数の人がやってきて聞き耳を立てる中で話さなければならないというのは非常に辛いことになります。 そうした衆人環視でものが言えなくなる事態を避けるべく、ビデオリンクでの尋問や遮蔽物での尋問という尋問手法の選択肢が用意されていますが、それでも傍聴人に内容がバレることは避けられません。 そうしたリスクを恐れ、告訴を取り下げて裁判を諦めてしまう。取り下げなくとも検察官にそれは嫌だと伝えざるを得ず、検察官もそれでは公判が維持できないので泣く泣く不起訴…そういうことだってあるのです。 また、リテラシーの問題も生じます。 無邪気に傍聴に行ってきてその内容をSNS等に書いてしまったりすると、最悪の場合実名報道同様に被告人の更生を阻害することすらも考えられてしまう訳です。 裁判の公開そのものは動かないにしても、「傍聴に来ないでもらいたいな…」という切実な願いを抱く、法曹三者以外の裁判関係者は決して少なくないのです。 成人の刑事裁判ではなく少年審判は非公開です。 これは扱う情報にデリケートなものや関係者のプライバシーにまでかかわるものが成人以上に多く、プライバシー保護しないと少年や関係者が口を噤んでしまうという配慮もあるからです。 刑事裁判の実態や生身の人間を知ってもらうことで、差別や偏見をなくしたいという心構えそのものは立派なものだと思います。 傍聴について無制限なのは現行法制度そのものの問題とも言え、この運動だけに異を唱えるのはいかがなものか、と言われればそうかなとも思います。 ただ、「裁判を傍聴しないでほしい、不特定多数が見ないでほしい」という希望もまた生身の人間の持つ考えだということを忘れないでもらいたいと思います。 傍聴を広めるに当たっては、関係者の方にこうした感情があることを踏まえ、被告人や被害者その他関係者の方を傷つけずかつ裁判の公正を阻害しないようなやり方を同時に考えていってほしいと思います。

2021年10月19日

コメント(0)

-

経済的虐待も児童虐待に含めよう!!

児童に対し,経済的虐待と呼ばれる虐待…児童の財産を奪ったり、あるいは管理を全くせずに子に財産的な損害を与えてしまう虐待が行われることがあります。・児童がアルバイトをしたときに、バイト代を巻き上げる。生活費として多少入れてもらう程度ならともかく、弱い立場に付け込んでほとんど全部出させてしまう。・親の連れ子や養子などの場合、相続などで子にのみ財産が入ることがあるが、その財産を「管理する」と称して巻き上げてしまう。・多額の債務を抱えた配偶者が死亡し、相続放棄が必要な場合であるのに何もせず、子が多額の借金を抱えてしまう。・子役芸能人の親が、子役に入る多額の収入を全て使い込んでしまう。(「クーガン法」で検索してみましょう)・子に奨学金を申し込ませ、その金銭を学費に使わず自分で使ってしまう。子は自分で働いて学費を出すか学費不足で学業継続断念するしかない上、奨学金の返済までしなければならない(大学生の場合「ほぼ法律上の児童に当たらないという問題もある」)。・児童個人が小遣いなどで買った財産の大半を売って代金をネコババする。あるいはしつけと称して捨てる。 こうした児童に対する経済的虐待は、非常に深刻なものがあります。 家庭内の事な上、児童に財産についての意識などほとんど望めないし、学校や近所の目で分かる可能性がほとんどないため気づかれにくく、気が付いたときには児童には財産がないどころか借金まで負わされ、若くして何が何だか分からないまま親のせいで破産するしかないという事態になることもあります。 殴る蹴る熱湯を浴びせるといった直接的な暴力のように一刻を争うという訳ではないかもしれませんが、児童の将来に非常に大きな悪影響を及ぼすことは間違いありません。 学業や独り立ちをしようにも先立つ財産がない、学業を修めていないため就職などにも難儀するという問題はもちろん、自らの努力して得たバイト代などを収奪されたことが分かれば、それは努力の否定となり児童の精神にも重大な悪影響があることは容易に察することができます。 毒親被害体験談でも、親が子のために金銭を使わず、それどころか子に入ってきた財産を巻き上げたり捨てたりと言った例が上がります。しかし、児童虐待の防止等に関する法律、略して児童虐待防止法第二条上の定義を見ると…一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。(育児放棄・ネグレクト)四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(精神的虐待)以上4つのみが挙げられており、子の財産を巻き上げる、あるいは子の財産管理が放漫で結果児童に多大な負担を負わせるという経済的虐待は全く記載がありません。 収奪の精神的悪影響で精神的虐待というようなこじつけはもしかしたらできるかもしれませんが、せいぜいその程度です。高校生相手のバイト代巻き上げならともかく、相続財産巻き上げなどだとそもそも子ども自身に財産を奪われているという認識がないので精神方面は特に問題ない可能性もあり得ます。「ちびまる子ちゃん」なんかでも、お年玉を預かられるのはいいとしてそのお金の話をしようとしたら電話をぷつんと切られるというような話がありましたが、これが本当ならアウトと言わざるを得ません。(同作の作風と言えばそれまでですが、まる子の親はNHK代金をモノクロでごまかしたりなんかも告発されていたりして結構黒いです) 高齢者の虐待については、財産の収奪を行う経済的虐待が立派に虐待として定義づけられている(高齢者虐待防止法2条4項2号、同条5項ホ)のに、どうしたことでしょうか。以下は私の推測ですが、児童虐待の定義に財産の収奪・管理懈怠がない理由として①高齢者は財産が多い場合がかなり多いが、児童には財産などない場合が多いので、収奪の対象となりにくい。②未成年者に対して親権があれば財産の管理権もあるし、ケースによって親が代理して使用することも違法とは言えない。問題のある使用と問題のない使用の区別が難しすぎる(高齢者相手に親権はない。裁判所が申立を受けて後見人等を選任するだけ)。③親が財産を収奪するからと言って、児童相談所が財産にまで目を光らせるのは難しい。また少々の問題ある管理を理由に一々児相が介入するのも現在の児相関連の予算・人手からすると現実的ではない。④身体的な暴力などと違って一刻を争う訳ではない場合が多く、親権がまずいなら、親権停止・喪失の審判(民法834条・835条)の上で未成年後見人をつける形でなどで対処すればよい。⑤あまりにもひどい親の場合、経済的虐待一本ということはなく精神的・身体的虐待なども同時進行しているのでそれならそっちで保護すればいいと言ったあたりが原因なのではないかと推測します。 しかし、子役や相続の例を挙げた通り、子に財産がない、と決めつけるのは早計です。 親から親権を奪うとなれば、当然親権者として不適切であるという証拠をそれなりに集めなければなりません。強制的な調査権もないのに家庭内という密室で起こるそれを調査するのは非常に大変で、まして児相でも虐待として扱えないとなると非常に厳しくなります。 当然子自身に親から自分の財産を守る能力など期待することは不可能です。弁護士相談しようなんて考えもしないでしょうし、仮に弁護士に相談された所で「親権だ」と言い張られると裁判で勝つのは至難の可能性が高くなります。 親からの相談、例えばギャンブルに金を使いすぎて破産せざるを得ず、その際に子の金を使いまくったことを白状したようなケースなどでも、これが児童虐待に当たるなら弁護士でも守秘義務をぶっちぎって通告できます(児童虐待防止法6条)が、経済的虐待が児童虐待に含まれないとなると、児相に通告すると守秘義務違反になってしまう可能性もあり、児相に通報しようにもできないことがありえます。 こうした障害を乗り越えて仮に調査し、親による使い込みなどが判明したとして、財産管理に問題があるからと言って親から引きはがすのは副作用があまりに強く、強く踏み切れない場合が多いでしょう。被害者意識のない児童からすれば、介入者の方が敵に見えてくるでしょう。 親以外に財産を管理する未成年者後見人をつけようにも、子に財産がある場合は報酬を払わなければならず、子の財産という視点からも得かどうかという問題があります。 子に財産がないのに後見人ともなれば最悪後見人がボランティア仕事をすることになります。(実際この手の後見は先立つ費用の問題でボランティア後見になりやすく、頼んだ裁判所や弁護士会も、別途ある程度報酬的においしそうな仕事を優先的に回すことで引き受け手の確保に努めるという話もあります。) 更に、親が子の財産を収奪したとしても、窃盗や詐欺・横領・恐喝であれば親族相盗例(刑法244条など)として刑を免除されてしまいます。 刑の免除は無罪ではないのですが、捜査が全面的に成功裏に終わってさえ処罰がないのが分かり切っている状態では警察も動くことは困難です。 更に親だということを信じ、親が正当に代理していると信じて取引をした相手方に損をさせる訳にはいかないので、親の収奪を分かってて取引したというのでもない限り、取引そのものは無効になってくれず、子は親の取引相手から正当に財産を奪われます。 その場合は親への責任追及で対応する外なく、当然そんな親が金銭を持っている訳もないので取られ損に終わることもあります。 児童に対する経済的虐待は確かに件数としてはそんなに多くないかもしれませんが、一度起きてしまった場合に非常に深刻なことになりやすいという性質を持っていると思います。 もちろん、親の側にも事情がある場合も多いと思います。 どうしても親に収入がないので子の財産を使わざるを得ないケース、子のための投資として十分正当な範囲のものもあるでしょう。そういう事情であると分かれば、虐待として扱う必要まではないでしょうし、場合によっては親の就職などの支援につながるかもしれません。 障害があるなどの原因で、暴力などは一切振るわないが財産管理という観点だけはもうどうしようもないレベルでダメという親もいると思います。障害が原因ではどれだけ叱ろうと無意味ですから、これも後見などの支援につなげることで解決すべきものです。 ただ、それも虐待疑惑として一旦白日の下にさらさないと本当か分からないのです。 こうした諸問題から、「児童虐待には経済的虐待を含めるよう法改正を行う」ことを私は強く望みます。 なお、大阪府など条例レベルではこうした経済的虐待を児童虐待に含めている例もあります。(大阪府子供を虐待から守る条例2条3号) ついでと言っては何ですが、親族間の窃盗や横領などを不処罰にする親族相盗例も、廃止の方向で考えるべきではないかと思います。 また、銀行の子ども口座から使い込み目的で下ろした場合、形式的な被害者は銀行となって親族相盗例の適用はありません。法改正がなされるまでの間はこうした手法による経済的虐待について厳格運用していくことでつないでいくことが必要であろうと思います。(家庭内では財産の帰属があいまいになりやすく、その中で踏み越えたような場合を一定程度救済する規定も必要だとは思いますが)

2021年10月01日

コメント(0)

-

証拠捏造で弁護士に退会命令

神奈川県弁護士会の弁護士が、当該弁護士が当事者のパワハラ裁判(被害者も弁護士)で証拠の捏造を行ったとして退会命令と報じられました。 神奈川県弁護士会から会長談話が出ています。 報道によれば、捏造された証拠は司法修習生(法律家の卵)からのメールの文面で、パワハラ被害者に当たる弁護士が酷いことをしたから当然だという主張をするための証拠として司法修習生から送られた挨拶のメールを加工・捏造したということです。 なお,当事者が弁護士複数でこんがらがるので、これ以降は今回懲戒された弁護士をX、パワハラ被害者に当たる弁護士をAと記載します。 退会命令と言うのは,弁護士の懲戒の中でも非常に重い処分です。 弁護士の懲戒は「戒告」「最大3か月2年の業務停止」「退会命令」「除名」の4種類があります。(弁護士法57条1項。一時業務停止の期間に誤記がありました。訂正いたします。) 退会命令は所属弁護士会から追放するというもので、新たな弁護士会に登録されなければそれまで弁護士として活動することは許されません。 登録されないまま弁護士として活動すればいわゆる非弁活動として最悪刑務所行きになります。 きちっと統計を取っている訳ではありませんが、退会命令は「職務に関して悪意があるレベルの重大問題行為」「何度も懲戒処分を受けている」「行方が分からないなどでもはや弁護士として当人が活動する気がなさそう」と言ったケースに使われることが多いように思っています。 問題行為と言っても,「ついやってしまった勇み足」「弁護士も脇が甘い点があったが騙されていて生じた事態」ということであれば、基本戒告,悪くて業務停止でまず退会命令にはならないというのが私の認識です。(脇も甘くなく不可避的に騙されたならそもそも懲戒にならないと思われる。ある程度依頼者を信じることが許されなければ弁護士の職務が成り立たない) その弁護士に依頼していた無関係の人も突然依頼していた弁護士を奪われるので、弁護士会としてもあまりやりたくないし、やるときにはそれで焼け出された依頼者を追加料金なしで各弁護士に引き受けてもらう(当然実質無償仕事)ケースも多いはずです(本件でも神奈川県弁護士会は対応に追われていますし、私のいる弁護士会でも見たことがあります)。 そんなの弁護士を見る目がなかった依頼者の責任なので新しい弁護士にちゃんと着手金から払って依頼したらどうですか?というような対応も違法ではないと思いますが、それでは弁護士業界全体の信頼に関わるし場合によっては弁護士自治の問題に波及することも考えられるので、泣く泣くボランティアをするという訳です。 それだけに、退会命令を受けた弁護士はよほどであり新たに登録させる弁護士会はそうあるものではありません。 弁護士の登録に当たって当該弁護士の思想調査とかをしたりはせず、司法修習を終えた有資格者なら多少手続は面倒でも申請すればほぼフリーパスに登録される所が多い(でないと司法修習終了後1年目の新人弁護士とかは登録に困る)ですが、「退会命令や除名を受けた弁護士の再登録」となると話が一気に変わります。 弁護士会もそういう弁護士の登録は例え法律上許されていても原則として認めない、認めるとしてもある程度の例外的措置と言う方針で臨むことが多いようです。(私自身弁護士の登録審査などしたことないので、風聞です。違うなら教えてください。) 弁護士会が登録することすら許されない除名と比べればマシと言えばマシですが、実質は「即死」と「致命傷」程度の差しかありません。 今回のX弁護士は実名を報じられていましたが、氏名で検索してみたところ懲戒を過去に受けたという記録は見当たらないようです。 そうすると、X弁護士の行為は上記の私の感覚に照らせば悪意があるレベルの問題行為とみなされたということになります。 今回は「証拠の捏造」、今回なら司法修習生から送付されたメール文面をA弁護士を非難する内容に捏造したものと言うことになりますが、具体的にどう認定されたかまでは分かりません。 メール文面等を裁判等で提出する場合はプリントアウトして提出するのが通例ですが、送信されたメールは通常編集できませんから、それをプリントアウトするにあたって捏造と言うのはそう簡単にはできないと思います。 それでも「複数枚にわたる印刷の中で中身が抜けちゃった」とか、「文字が小さく区別がつけにくいので補記したら間違えた」とか、「事務員や別の弁護士が勝手にやったのに気づかなかった」などであれば「問題ではあるが懲戒理由には当たらない」か、「懲戒されたとして戒告レベル」と言う感覚です。 「意味が大分変わってしまって判決にも大きな影響を及ぼした」という事態が生じれば業務停止位まで行くことはあるかもしれませんが、それでも退会命令までは行かないと思います。 そうすると、今回の捏造はそれを越える相当に悪質なタイプであった…というのが現在の報道からの推測になります。 一昔前の脅迫状みたいに切って貼ってを繰り返して文面を捏造したとか、元の文面はせいぜい送信日時と送信アドレス位で文面は完全に新規とか…そういうレベルの捏造を認定したのではないかと推測します。 おそらく,弁護士会も単に懲戒請求者側が「これは捏造に決まってる!」騒いだとか、送信者が「こんなメール送った記憶ありません」だけでは捏造とは基本的に認めないはずです。 送信されたメールは下書きなどと異なり被送信者側で簡単に編集ができないものなので、それを編集すること自体簡単ではないからです。被懲戒弁護士も捏造はしていないと主張しているそうなので,おそらく,弁護士会側も捏造については相当な確認をしないとここまで踏み切れないはずです。 本来のメール送信者が当時司法修習生と言うことなので,現在どこかで弁護士をしている可能性が高く、協力を得てメールサーバーに残っている送信済みアイテムと照らし合わせたのかもしれません。(報じられている限り捏造されたとされたメールは修習生が送るには恐ろしく攻撃的で、元修習生もとんだとばっちりです) もちろんほかの方法かもしれませんが、なんにせよ相当な確認はしないと裁判所に懲戒を取り消されかねません。 それすらしていないで退会命令・全国紙報道レベルの記者会見なら弁護士会の方が不当懲戒と名誉毀損でアウトになるだろうと思います。 民事裁判などでメール文面などがプリントアウトされたものが提出された場合、メールは編集が困難であり「このメールがこのアドレスの持ち主からこの日時に送信された」と言う事実については非常に客観性の高く、単に捏造だといっても覆すのは困難な証拠になります。(書いてある内容が真実かどうかは別の話です) 例え、依頼者が「こんなメールある訳がない!!」と言ったとしてもです。 送信者と連絡が取れる状態なら連絡を取ってみる可能性もありますが、敵対的な関係にある可能性もあり連絡自体簡単にできません。 メールがあることを前提に、「メールの趣旨が違うのではないか」とか、送信者が何か誤解をしているとか、そういう路線での弁護活動を組み立てる弁護士も多く、メール自体が虚構と言う可能性を深く検討する弁護士は少ないはずです。 それだけに、電子メール文面を捏造して堂々と証拠として提出するような行為がまかり通れば、今後同種の裁判でメール文面が提出された場合、一々全部疑って送信者に確認を取ったりしなければならず、訴訟に無用な紛糾、送信者に余計な負担をかけることになります。 送信者側がメールボックス容量の問題で削除してしまったような場合には復元にも費用と手間をかけざるを得ません。復元不能と言う事態もあり得ます。 もちろん、「依頼者等に騙された」なら仕方ないこともあると思います。 しかし、弁護士自ら(あるいは誰かに指示して)このような行為をするのは論外であり、捏造が事実なら今後の裁判実務への影響と言う視点からも処分は妥当、例え除名処分だったとしても重きに失するとは言えないと感じます。 最後に、もとになった事件が今回はパワハラ事件ということで、弁護士とパワハラについても一言。 既に民事裁判が一審判決が出ていてパワハラが認定されている(担当した弁護士のブログに記述アリ)そうで,パワハラとしても懲戒相当なのではないかと言う意見も見ますが、この辺りの詳細には踏み込まないでおきます。 弁護士事務所内でパワハラ…というのは、もちろんあってはならないことですし私はその手の被害に遭ったことも見たこともない、その意味では幸せな弁護士業務を送らせてもらっていますが、弁護士によってはありそうな気もします。 別の弁護士はもちろん、事務所の事務員、司法修習生、場合によっては依頼者などに対してパワハラ、それも指導や叱責の勇み足と言ったレベルではない正当化不能レベルのパワハラを働く弁護士、おそらくいると思います。 それは「弁護士だからパワハラ」という訳ではなく、ある程度の人数がいればパワハラ上司はある程度不可避的に出てきてしまうもので、それは弁護士や裁判官でも例外とは思えません。 弁護士である以上人並よりパワハラには詳しいと思いますが、皆が皆パワハラに非常に詳しいという訳でもないでしょうし、知識があっても知識を実践できるかは別のことになりますから、弁護士だけ例外的にパワハラが少ないとも思えないのです。 私自身、刑事の法廷で追起訴の予定を破って追起訴をせず身柄拘束を伸長させて、理由の説明を求めても答えず、それで次回期日を…と押し通そうとする検察官を「既に約束を破っている嘘つき検事が、具体的な理由も言わず、令状も取らずに次回期日までにやるなんて信じる価値はない。累犯者に「反省の弁は信じられない」とか検察官は論告で言うが、その理屈なら既に嘘ついた検察官の弁など信じられるわけがない。この場で論告を言わせて言わないなら論告権の放棄とみなし、直ちに終わらせるべきです!」と裁判官に強く主張…と言っても実質は検察官への怒鳴りつけをしたことがあります。 法廷で検察官と弁護人は対等で上下関係ではないですが、検察庁内で検事正や次席検事辺りが同じことを言ったら多分パワハラになるんだろうなぁと思います。(私が本気で怒っていたのも確かですが、怒って見せないとまたダラダラしてしまうのが目に見えたため弁護人として退けないと考えていました) 上記の例の通り,私自身パワハラ体質なところもある気がするので,その意味では気を引き締める必要もあるのかなと思います。

2021年06月30日

コメント(3)

-

インターネット誹謗中傷被害解決の難しさ

故・木村花さんのインターネット誹謗中傷被害について,ご遺族が誹謗中傷者に起こしていた訴訟について、東京地裁が勝訴判決を言い渡したとの報がありました。 ご遺族に認められたのは、慰謝料50万円,弁護士費用5万円,調査費用742,000円で合計1,292,000円ということです。 ちなみにご遺族代理人弁護士の清水陽平弁護士は、こうしたネット中傷被害問題については第一人者の方と認識しています。 ご遺族はこの訴訟について、「足を骨折したときには数か月で直ると思うんですが、ひぼう中傷で心が病んでしまったら、一生直らない心の傷を抱えたり、追い詰められて命まで奪われることを思いましても額を高くするべきだと思う」とコメントしています。 これについて、私から補足説明をさせていただこうと思います。 この件について、ご遺族の方はこれから判決に記載された金129万円余を手に入れられるでしょうか。 実はこれは「分からない」のです。 確かに判決は出ましたから、加害者に判決に基づいて強制執行できる財産があれば、強制的に取り上げることはできます。 ところが、「加害者に強制執行できる財産があるかどうか」は結局不明です。 インターネットで誹謗中傷している人のプロフィールだけ見て彼に財産があるかどうかわかるケースや勤務先が分かるケースは犯人が有名人だったり個人的知己ならばありえますが、インターネット上の中傷ではまれなケースであり、「ない可能性もある」と考えざるを得ないのです。 今回の判決で、調査費用については74万2千円が認められましたが、逆に言えば、もし74万2千円の調査費用を使って犯人が見つからなかったらどうなるでしょうか。 実際、SNS等の運営に問い合わせてもデータの保管期限が切れてしまい、照会してもデータが残ってませんという回答がされてしまうケースも少なからずあるのが実情です。 また、せっかく見つかった犯人に収入や財産がなく、強制執行しようにもただの空振りに終わるという可能性もあります。 この場合、被害者としてはただ単に賠償金が手に入らないだけではなく,74万円余りの調査費用までがただの丸損に終わってしまいます。 「裁判で勝訴判決を得た」というのは,「加害者から賠償を勝ち取る」という道筋の中では単なる通過点に過ぎないのです。 加害者から金銭を取ろうとすれば、あまりにそれは不確定な賭けであると言わざるを得ません。 結果として「諦めるという対応が最適解になってしまう」というつらい現実があります。 むろん、今回の件でもご遺族や清水弁護士がその可能性を分かっていないとは思えません。 何らかの原因で加害男性に財産があることを把握できているとも考えられます。 あるいは例え金銭が手に入らなくとも、加害者に対して一定の制裁を与え、被害者である木村花さんがあんな中傷を受けるいわれはないということを司法の場で示したい故に起こした訴訟であるのかもしれません。 背景がいずれか、またはそれ以外であるにしても、現実に認められている裁判について後ろ指指されるいわれはありません。 しかし、こうした調査費用を費用倒れに終わるリスク覚悟でも出すという強い意志と金銭がなければ、被害者は泣き寝入りを余儀なくされるのです。 被害に遭って被害を回復するためだけに、そんなにも強い意志と70万円を超える金銭と、偶然加害者が金を持っていたという幸運がなければ、被害を被害のない状態に戻してもらうこともできないというのが、インターネット名誉毀損の過酷な現実です。 慰謝料50万円というのは旧来の相場からすれば破格なのは確かだろうと思いますが、そういうリスクを覚悟した上でなければ調査を依頼することすらできないという状況に見合うものではありません。 また、最近はゲーム運営などに対して誹謗中傷を繰り返しすぎてゲーム運営が誹謗中傷者を提訴するというケースが見受けられます。 私もその件が目についたので少々追っているのですが、そういうのを見ると、ゲームユーザーの一部(しかもヘビーユーザーで、ユーザーコミュニティでの発言力もそれなりにある)から「ゲーム運営による集金である」「ゲーム批判しているだけなのに言論の弾圧だ。批判を受け付けない組織は腐る」「中傷対策してる暇があったらゲーム改良しろ」などと裁判を受ける権利という国民の最も重要な基本的人権の行使を平気で罵倒し、それが周辺のユーザーと思われる人々に度々リツイートされる様子が見受けられました。 中には、法実務に関するあまりにも浅薄な知識をひけらかして騒ぐ人もいました。 むろん法的にはこんな輩の不見識に付き合う必要はなく粛々と裁きを受けてもらって全く問題ないのですが、それが原因でユーザーが減少するようなことになれば運営自体が難しくなっていくし、そこまでは法律的救済が難しいのも確かです。 かといって放置したりすべてを水面下で進めようとすれば繰り返される誹謗中傷に対しての抑止力となりません(警告されれば止める程度の良識がある人たちに止める動機を与えられない)し、積み重なれば従業員などのメンタルや対外的な評価にもかかわってしまうだけに、難しい対応を迫られてしまうことは容易に想定できます。 現在は、被害者による照会の手間を少しでも省く法改正が成立し、施行待ちになっています。 しかし、不法行為法における慰謝料や損害賠償の在り方や算定方法が現在のままである限り、結局被害者としては泣き寝入りを強いられる可能性が極めて高い,金銭などに余裕があって、金銭より感情面に重きを置く被害者でなければ諦めるのが最適解という状況は変わらないと思います。 慰謝料額の増額は、そのための一つの処方箋であると言えるでしょう。 慰謝料という形でなくてもいいのかもしれません。アメリカにあるような懲罰的賠償制度もあります。 また、捜査機関がバシバシ捜査・送検することで、金のある加害者が自主賠償をすることも期待できます。が、インターネット誹謗中傷被害における被害者の救済は、現在の不法行為をめぐる民事法の限界を表していると思います。

2021年05月20日

コメント(0)

-

洗脳でおかしな行動に走ってしまう人たち

福岡で5歳児が母親から食事も与えられず餓死したされる保護責任者遺棄事件が起訴されました。 報道によればですが、この事件は母親のママ友が母親を洗脳同然の精神状態に置いたことが一因とみられているようです。 福岡の事件の真相解明は捜査・司法に任せるとしますが、報道されている「洗脳」には、個人的によく似ていることの心当たりがないでもないのです。 特に宗教団体の偉い人やカウンセラー・地域の名士という訳でもない、「近所のママ友」「学生時代の友人」と言ったような人々に洗脳されて言いなりになっている・あるいはいたのかな?大丈夫かな?と考える件は、実は私自身も色々な相談や依頼・場合によっては訴訟の相手方についても何度か遭遇したことがあります。 単に「騙されている」なら理解できるのですが、言われるがままに金銭を納付したり、どう考えても不合理な行動に走ったりというもはや崇拝の域に入っているとしか思えない例がたまに目に入るのです。 そしてどんどん生活が苦しくなって債務整理の依頼に来たり、問題のある行為を指示の下にやらかして法的責任を追及されて弁護士も関わる…ということがあるのです。 もちろん、その人の言っていることが本当なのか、という問題は常に残ります。 自分がやらかしたことを覆い隠すために、第三者の洗脳行為をでっちあげて、そいつのせいにする…ということだって考えられます。 しかしながら、でっち上げても何の意味もないケース、それどころか弁護士による救済を拒否してしまうレベルで第三者による洗脳の類が継続してしまうという根深いケースも見られます。 洗脳が疑われる件は何件かありましたが、個人的に一番戦慄したのは、子連れで借金まみれ状態になってしまったAさんの件でした。 Aさんは、相続が絡んでいてAさん自身だけでなくAさんの未成年のお子さんも借金の山という状態の上、相続放棄の熟慮期間も経過済みという厄介な状態です。 しかも、返済の当てにしていた金銭はBさんに預け、Bさんがその金銭を返してくれないというのです。(もっと複雑なのですがこれ以上の詳細は守秘します) 多額の請求書に困って債務整理のために相談に来て、お子さんともども破産するか、一か八か熟慮期間経過後の相続放棄をかけてみるか、Bさんから金を取り返すか、法的手段しかないという状態と思われ、受任すべく準備を進めていました。 そこまではよかったのですが、本番の依頼に入る直前になって突然Aさんから「破産もその他の法的手続も一切やめる」と言い出したのです。 法的手段以外に状況脱出の方法があるとは到底考えられない中どうしたのか聞くと、「Bさんからいいことないよって言われた」ということでした。 無論、Bさんへの責任追及だって考えてはいた中だったので、Bさんが責任追及を逃れようとAさんに圧力をかけている可能性が疑われます。(金銭返還請求はもちろん、破産でもBさんの責任追及はありえる) なによりもAさんだけでなくお子さんの将来に関わることも考え、こちらもAさんをかなり強硬に説得しました。 破産以外にもいろいろ手は考えられるし、依頼にも法テラスの援助制度を使えば金銭はほとんどかからない、まず依頼してほしいというプラス方面を示したのはもちろんです。 「せめてお子さんだけでも。お子さんが借金まみれになるのを放置するのは児童虐待にもなりかねない。頼む弁護士は自分でなくてもいいから弁護士に頼むべきだ」と恫喝じみたことまで言いました。(この言については、「言うべきではない」という批判的なご意見もあろうと思います。) しかし、結局Aさんは「Bさんが言うから子どもも含めて全部やめる」の一点張り。 弁護士としても依頼すらしていただけないのではなす術がありません。 いっそ児童虐待で児童相談所への通告さえ考えたのですが、児童虐待の定義に「児童の財産をきちんと管理しないこと(経済的虐待)」は含まれているとは言えず(児童虐待防止法2条)、下手な通告はこちらが守秘義務違反になりかねません。 結局私は手を引かざるを得ず、それきりになってしまいました。 私の説得がまずかったんだろうか。 でも本人が弁護士である私の法的意見より完全なトーシロのBさん(しかも変な説明を弄するというより「いいことないよ」の一言で押し切ってしまう)を未だに信じ切る状態で、どうすればよかったんだろう。 かなり前の件ですが今でも考えてしまう件です。

2021年03月31日

コメント(0)

-

東京地裁法定刑超え判決事件~弁護人に何ができただろう?~

東京地裁で、わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持罪(最高懲役2年)で、検察官が法定刑上限を超えた求刑をしてしまった挙句、裁判官が法定刑上限を超えた判決を言い渡してしまったと報じられました。 事件の詳細は罪名以外不明ですが… この件で検察の不始末は言うまでもないことです。 公判担当検事はもちろんのこと、決裁をした次席検事などの責任も免れないでしょう。 しかし検察以上に責任が重いのは裁判所です。 検察の失敗には例え弁護人が気付いていなくともしっかりダメ出しをするのが裁判所なのに、検察の法定刑上限越えをそのままスルーするなど検察の言いなりにしか裁判をしていないことの証拠です。 ただ単に証拠評価を誤ったとか法令解釈が判例と合わなかったと言うレベルの問題ではなく、「刑事裁判の公正を疑われる」ミスの形であり、裁判官の責任は極めて重いと言わなければならないでしょう。 求刑を参考にするのはある意味当然ですが、求刑の吟味すらしていませんというのでは裁判所の職務放棄です。 では弁護人はどうでしょうか。 今回の事件で弁護人側としては求刑の法定刑越えに気づいていたのかどうかは報道からでは分かりません。 現実に裁判官&検察官が気付いていなかった以上、弁護人が気付かないなんてありえない!と断言できないのも辛い所ですが、流石に気づいていなかったとすれば弁護人として仕事をしているのかと言われてもやむを得ないでしょう。(なお、受任時点で確認しますが、罰金刑が可能かとか、罰金があるとしてその額は、みたいな所だと私も割と不正確です。) 自白事件の場合、弁護人は弁論を事前準備してもっていって、裁判のトリにそのまま読み上げる、と言うケースが多いでしょう。 その時に、裁判員裁判でなければ具体的に懲役〇年程度がいい、ということは少なく「執行猶予が妥当」くらいで済ませているケースが大半だと思われます。 執行猶予さえ取れていれば、どっちみち被告人は再犯はしないことを信じるのが通例でしょうし、あまり具体的に書くと場合によっては検察求刑より重い求刑になってしまうような事態さえあり得ますから、年数はさほど細かく突っ込まない…という弁論を準備する弁護士が多いのではないでしょうか。 ただし、です。 弁論を事前準備するにしても、検察官が論告などであからさまにおかしなことを言ったとなれば、その場で口頭ででも弁論を追加することはできるはずです。「なお、検察官は懲役〇年を求刑しているが、かかる求刑は法定刑〇年を越えたものであり違法である」と弁論に一言追加しておけば、裁判官もこの求刑年数はやばいのでは?と気づくことはできた可能性が高いです。 もちろんそれも押し切られちゃったという可能性もゼロではないですが、大分可能性は下がるはずです。 というより、流石にそこさえ押し切るほど裁判官のレベルが低いとは思いたくない所です。 では、判決が言い渡されて初めて法定刑越え判決に気づいてしまった場合はどうでしょうか。 この場合には、その場で「裁判官法定刑越えてませんか!」と事実上声を出すことも考えられます。 判決言渡手続きが終わっていなければ、裁判官は「ごめんなさい!今のなし!」と言うこともできます。 裁判官的には非常に恥ずかしい事態ですが、流石に裁判官としてはそこは我慢しなければなりません。 ちなみに、修習時代に見た検察官向けの問題だとそういう風に事実上声出して、裁判官の顔をつぶさないように指摘して訂正させるべきだという答えでした。(執行猶予付けられない件で執行猶予付けるのを想定していましたが) 判決が言い渡されて裁判官も出てってしまった後に気づいたとなるとどうでしょうか。 この場合は一応判決としての体裁が整ってしまったので、誤りを直させるには控訴するしかありません。 ただ、特に執行猶予が取れている場合には、被告人側でも「どうせ執行猶予だしまあいっか。これ以上裁判に付き合いたくない」となってしまうケースも少なくありません。 しかも控訴は被告人の明示の意思に反することができないので、弁護人としては気づいたのにスルーするしかないと言う事態が生じる可能性はあるでしょう。 検察にタレこめば検察は控訴するでしょうが、それで裁判に付き合わされるのが嫌、と言う被告人の希望を積極的に無碍にするような行為が弁護人として適切なのかは難しい問題と言わざるを得ません。 そうすると、弁護人としては、勝負は判決言渡しの最中までにつけなければならないという訳です。 日本の刑罰の運用上、法定刑上限を巡って本格的に争うような件自体が少なめなので、弁護人としてはどうしてもこのあたりぬるくなりがちになってしまうところかもしれません。 むしろ弁護人としては前科などの関係上執行猶予を法律上付けられない件で執行猶予付を求めてしまうという方面での「恥ずかしい事態」の方が多くなりがち(私も修習中の起案でやらかしました)です。 この辺気が緩むとこんなアホな事態に弁護人も一役買ってしまうのだなぁということで、気を引き締めようと思います。

2021年02月09日

コメント(0)

-

弁護士に嘘をついてしまう被疑者・被告人

国選であれ私選であれ、刑事弁護の依頼があれば,とにもかくにも弁護士はまず当該被疑者・被告人に接見(面会)をし、弁護人となります。 面会して当人の言っていることを前提に、弁護活動を組み立てていくことになります。 なのですが,面会の時に弁護人に嘘をついてしまう被疑者・被告人は後を絶ちません。 弁護人側で聞きそびれたので言わなかった、聞き方が悪かったので答え間違えたというのであればそれは弁護人側に落ち度があるケースも多いのだと思います。 財布を盗んだら「中にいくらお金が入っていたか」というように、盗んだ当人すらよくわからないこともあるでしょう。 記憶違いをしていることもよくあることです。3日前の夕飯は何か聞かれて間違って4日前の夕飯を答えちゃった,くらいの記憶違いは仕方ないことだと思います。弁護人側も,ものによっては「これは記憶違いしてる可能性もない訳ではない」くらいには心の隅にとどめておきます。 が,当人もはっきり覚えていることで,弁護人側で気にしてズバリ聞いたことについて嘘をついてしまい、裁判になって証拠が出てきて弁護人が愕然として聞いてみると、「すいません、実は…」というケースも少なからずあります。 嘘をついてしまう動機もいろいろあるかと思います。 弁護人と捜査機関の区別がつかず,突然現れた謎のスーツ姿の人物にいきなり全幅の信頼を置けと言われても無理で自己防衛を言ってしまった。 逃げたくなってついた嘘について、実は警察が裏をしっかりとっていてアウトなのは悟ったが、引っ込みがつかなくなってしまった。 重要なことだなどと全く思ってないので、ちょっと見栄を張りたくなった。 こういう考えは,善悪を別にした人間の気持ちとしては分からないではありません。 そして、そんなことで嘘をつかれた「程度の事」でいら立っていては弁護人としてはどうなんだ,そういうのを想定しながら弁護人をやるべきだ,と言う指摘もあります。 弁護人の心構えとしてはごもっともだと思います。(私自身、精神的にあまりできているとは言えず、ちゃんとで自分でもちゃんとできているかどうか疑問がありますが…) しかし、嘘をついたことで弁護活動の方針がおかしくなってしまい,結果として効果的な弁護活動ができなくなってしまう、下手をすれば弁護活動が盛大な自爆を招いてしまうという事態は残念ながらどうしても起こってしまいます。 こちらは、弁護人の心構えで片がつく問題ではないのです。 特に,裁判になる前の被疑者段階では,弁護人は検察官がどんな手持ち証拠を握っているのか分かりません。こういう種類の証拠は考えられるな、と言う予測位はしますが、予測がつくのもせいぜい証拠の種類までで,その具体的な内容は裁判にならないと分からない場合も少なくない以上、証拠を被疑者の供述に関する説得の材料には使えないのです。 それまで弁護人の手に入れられる事件について有意な情報は、被疑者自身の供述と,断片的な犯罪に関する事実の記載からでてくるものしかなく、現場に行ったり、各種照会をかけたりにするにしてもまずは被疑者自身の供述が起点になります。 手元に証拠があれば,証拠と照らし合わせて弁護人として聞くべき事項も次々出てきますが、証拠がない以上、弁護人の方針決定も被疑者自身の供述に依存せざるを得ない状態です。 その依存先である被疑者の供述が露骨に間違っているとなると、弁護方針は明後日の方向を向いてしまうことになります。 例えば、「犯行現場にいたのは確かだが自分は加わってない」と言う件なのに、見栄を張ったり、余計に防衛線を上げようとして「自分は最初から犯行現場にいなかった!」と言ったりすると、後で何らかの証拠が出てきて犯行現場にいたのが確定的になった時に彼の弁解は一気に信用性がガタ落ちしてしまいます。 被害弁償をするという手が考えられる件もありますが,嘘をついて否認すると被害弁償を考える余地もない(事件内容によりますが)ため、被害弁償方面の活動が全くできなくなります。 被疑者は素人なんだから、そこはプロである弁護士がアドバイスしてやれよ…と思う人もいるでしょうか? 弁護士は確かに法律にはプロですが、だからと言って犯行現場で何が起こったかを知っているわけではありません。あるのは警察や検察が「こういう件で疑っています」と言う情報だけで、時にはそれすらないこともあります。 さらに、弁護人として被疑者の言ってることを何の根拠もなく信用しないというのは、基本的に無理としたものです。 自分の言っていることを証拠もなく全て嘘と決めつけてくるような弁護人を信用する被疑者はそうそういないでしょう。 宇宙人がどうだテレポートがどうだというようなオカルトな内容ならまだしも、一応物理的にありえなくもないような弁解について、調べもせずに確信を抱ける弁護人はいるものではありません。 なので、仮に100%嘘だと思ったとしても、自分のその感覚が間違いである可能性を踏まえてその場では同調する弁護人が大多数でしょうし、そうすると,弁護人としては「とりあえず被疑者に従った活動をする」ことしかできません。 結果として、明後日の方向を向いた弁護活動に効果などあるはずもなく、弁護活動に深刻な遅れが生じ、開幕から的確に動いていれば裁判にせずに済んだのに、正式裁判になってしまう…とか、何とか釈放させようと裁判所に準抗告を申し立てたら、認めてもらえなかっただけではすまず、既に動かない証拠を握っている検察に「こいつ,弁護人にまで故意の嘘ついてやがるな!?」と言うことまでバレかねないことになります。 「弁護人に嘘をつくのはやめてほしい」というのは、弁護人サイドの心構えとは別に、被疑者サイドの心構えとしてぜひとも知っていてほしいのです。 それは,単に嘘は良くないというような倫理的な問題ではなく、弁護活動が効果的に行えるかどうかの瀬戸際であるということを理解してほしいのです。

2021年01月19日

コメント(0)

-

その私選弁護の依頼者、本当に大丈夫?

探偵業界で、DV加害者やストーカーに探偵が使われてしまうという問題が報じられ、探偵業界が頭を痛めているという報がありました。 2020年11月28日 09時07分 DV被害者、逃げたら「探偵に後をつけられるように…」加害者の依頼、見極めに苦慮する業界 しかし、刑事弁護の世界でも、これに近い問題は起こります。 刑事弁護は、国選弁護ならば依頼者は国ですので、別に何の問題もありません。 警察に逮捕された本人から「弁護してください」と依頼が来ることもあります。 本人からの依頼であればこれも問題は全くありません。 問題は第三者から「〇〇が逮捕されたので弁護に行ってあげてほしい」と言うような依頼が来て逮捕された被疑者に面会に行く…というのです。 別に逮捕された人以外が「〇〇の弁護を依頼してほしい」ということそれ自体は、特に問題はないのです。 もちろん、頼みに来たのが事件そのものと無関係な家族や友人ならばさほどの問題はありません。 ところが、中には逮捕された当人の未だに逮捕されていない共犯者、あるいは法律上共犯者とは言えないまでも事件について知っていたりする組織犯罪関係者などが友人を名乗って(友人であること自体は嘘でもなかったりする)依頼してくると言うこともあります。 組織犯罪関係者の場合、被疑者当人が面会禁止になっていたり、面会は可能であるにしても横で警察官が立ち会うため、自由に話せません。 一方、逮捕されている被疑者に圧力をかけて「黒幕のことを話すなよ」と言いたいケースもあったり、そこまでできなくとも被疑者が何と言っているのか知りたいケースも多いのです。 そこで、事情を知らない弁護士に「友人」を名乗って弁護を依頼し、て何と言っているのか聞き出してしまう…ということは、残念ながらあり得るのです。 事情を知らず使われた…だけならばともかく、中には事情を知ってて圧力をかけるようなことを言う弁護士もいるという黒い噂も聞きます。 流石にばれたら一発で業務停止以上の懲戒どころか強要罪などで刑事処罰さえ考えられる行為だと思うのですが、弁護士に認められた秘密交通権でなかなかバレないのも確かです。 私自身も、以前依頼者をロクに検証しなかった弁護士のせいでひどい目に遭ったことがあります。 私が弁護を担当していた被疑者に誰に頼まれたかすら伝えず(詳細は伏せますが、状況からして依頼者が共犯者の類であることは間違いない)に面会に来ただけでなく、先に国選弁護で活動していた私の弁護活動を滅茶苦茶にかき回して去っていったことがありました。 おそらく、彼とて私の弁護の邪魔をしようとか、弁護に名を借りて被疑者を困らせようと思ったのではなく、「逮捕されている人のために頑張ろう!」という職務熱心さと「依頼者はどんな人なんだ!?」と言う点に意識が向かない脇の甘さが合わさってとんでもないことをやってしまったのであろうと思います。 とはいえ、刑事弁護で超有名な法律事務所の弁護士だったので「あの事務所は、依頼者を警戒する必要があることは教えていないのか?」と言う点では呆れかえりましたが… むろん、第三者からの弁護依頼を受けることそのものは別に禁止されていませんし、逮捕・勾留されている被疑者にとっては外にいる第三者からの助けがあると分かることは非常に心強いことでしょう。 第三者からの弁護依頼を否定する必要は全くありませんし、依頼者が誰であれ被疑者のために最善を尽くすという姿勢は正しいことです。 そして、依頼した第三者が何者なのかについて調査するのが難しいのは探偵業界に限らず弁護士も同様です。一刻を争う場合もある以上、調べるために時間を費やせず(費やしたところで調べる方法も少ないですし…)に騙されてしまったというケースもあるでしょう。 しかしながら、弁護人業界が刑事弁護のために認められている権利を悪用されることに対して脇が甘ければ、せっかく刑事弁護のために認められた弁護人の諸権利が縮小し、本当の意味で困っている人の弁護活動にまで重大な枷がはめられてしまうという最悪の事態を招くことにもなるでしょう。 例えばリンク先の記事では「調査にあたり対象者の個人情報を書いてもらうと、「自分の妻」と言いながら名前以外の情報を書けなかったり」「「彼女」としながら連絡先をLINEしか知らず、分かるのは下の名前だけだったりした」というような例が分かりやすく怪しいケースとして紹介されています。 第三者からの刑事弁護依頼を受けた弁護士も、限界はあるでしょうが、依頼者についてその場でも調査できる事情はいくつかあるはずです。「依頼者と被疑者の関係はどんななの?(依頼料を出すだけの関係か?)」「依頼者は身分証を見せるのを渋ったりしていないか?」「家族を名乗るのに名字が違っていたりしないか?(結婚・養子などはきちんと説明させる)」「フルネームや生年月日など、関係上知っていてしかるべき情報は適切に答えられるか?(確認できないのは仕方ないが露骨に不合理なら断る)」「何故依頼者は被疑者が逮捕されたことを知っているのか言えるか?(「噂」などと言うような曖昧な答えは×)」「被疑者には必ず依頼者の氏名や依頼者から聞いた情報などを伝え、被疑者自身にも判断してもらう」「事件そのものの情報は少なくとも初動段階では依頼者に伝えないと通知した上で受任。それに噛みつく依頼者は危険」と言ったように、悪質な依頼者に利用されないよう注意し、また見抜けなかった場合であっても被害を最小限にとどめるといった努力も、また必要であろうと考えます。

2020年11月28日

コメント(0)

-

大量懲戒請求訴訟、懲戒請求者の賠償命令確定