テーマ: 洋楽(3566)

カテゴリ: Music

そもそも本格的にBob Dylanに興味を持つようになったのは2014年の来日前後だと思うが、拍車がかかったのはご多分に漏れずノーベル賞受賞の2016年だ。

FacebookとInstagramを振り返ると、2015年に萩原健太の「ボブ・ディランは何を歌ってきたか」とCrossbeatの同年来日記念ムック「ボブ・ディラン」を、2016年にGreil Marcusの”Like a Rolling Stone"、湯浅学の”ボブディラン”、菅野ヘッケル翻訳の”100 Songs, Pictures & Comments"(邦題「弾いて歌って、ボブディラン」)、同じく菅野ヘッケル編の”ボブ・ディラン読本”、Barry Feinsteinの”Real Moments"を、2019年には”Dylan on Dylan"を読んだ、とある。

1962年生まれの私にとっては、新譜で同時代的だったのはせいぜい76年の「欲望」で、ライブ盤の「激しい雨」や来日と「武道館」が盛り上がった記憶はあるが、その後新譜は79年の「スロー・トレイン・カミング」がビルボードで3位になったっきり。93年の30周年トリビュートライブや95年のMTV

Unpluggedを除いて、97年の「タイムアウトオブマインド」までは新譜は大きな評判にならなかった印象がある(もちろんファンの方にとっては別でしょうけど)。一方91年からはブートレッグシリーズがCDで発表され始め、05年には”No Direction Home"が映画化されたし、97年以降はクリスマスアルバム以外はどの作品もビルボードランキングが高い。デビュー以降どの10年間でも全米アルバム・チャートで40位以内に入った唯一のアーティストというのは流石に凄い。

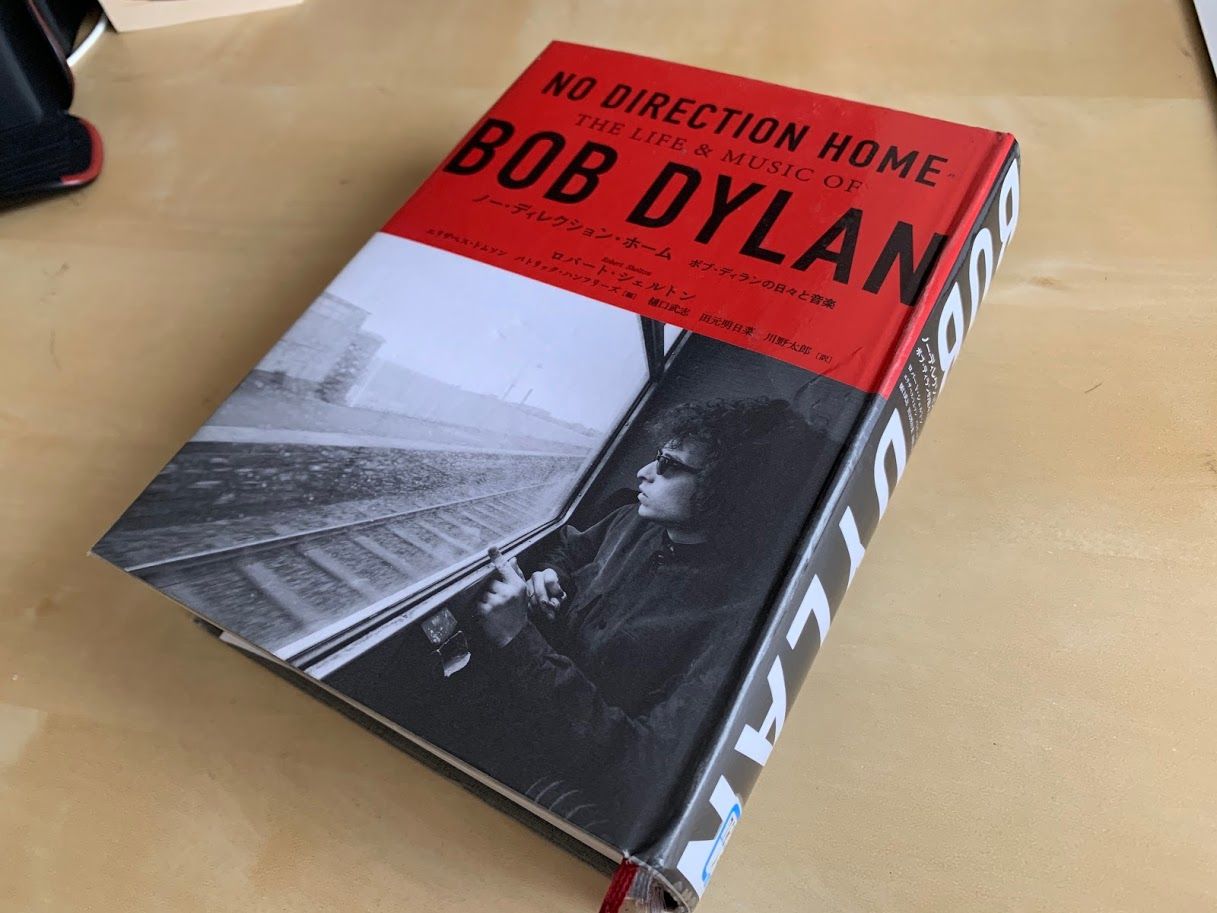

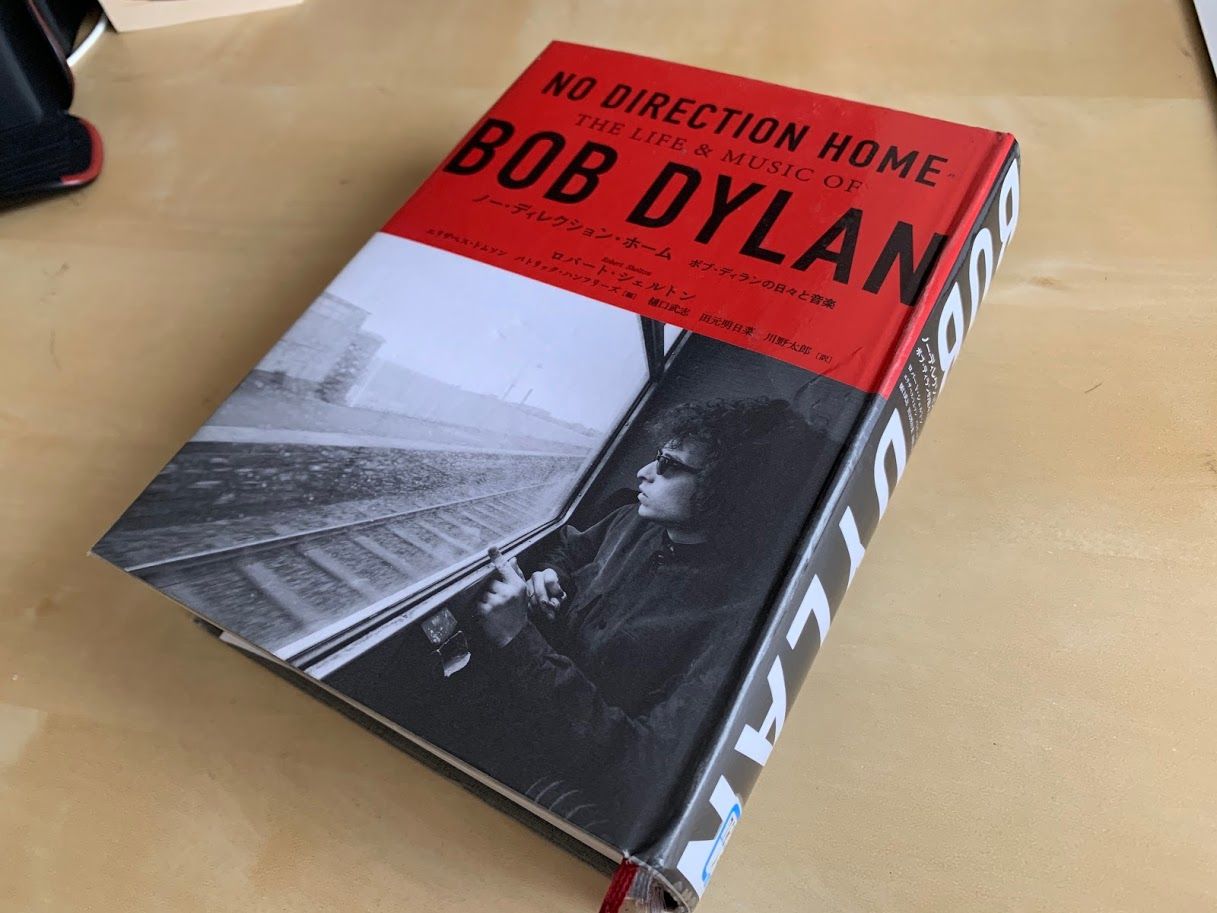

日本での翻訳書の発行は2018年の6月だが、原書のオリジナル版は1986年で、翻訳書はSheltonが1961年にThe New York Timesに記した歴史的なレビューから50年を記念して86年版では削除された部分を加えて編集された2011年版をベースとしている。

それまでにも彼のバイオは色々な本で読んでいたので、「裏切り者」と言われたコンサートやバイク事故といった有名なターニングポイントは理解していたが、本作を書くまで長年Bobを追っていたRobertの解説を読むにつけ、それぞれの背景や心境がより深く理解できた気がする。

バイク事故前後でBobの人が変わったようなところがあったようで、それまで敵対的だったインタビューの態度も随分変わったらしい。ジョーンバエズとの関係は微妙で彼を育てる立場だと思っていたジョーンが気がつくと彼から必要とされなくなっていったのはジョーンにとって相当悲しい現実だったことだろう。

論議を生んだエレクトリック化についてはニューポートでの二部構成の順番(一部エレクトリック、二部アクースティック)は確信犯的だし、ボブ自体は元々その垣根を全く意識していなかったのにも関わらず、伝統主義のフォーク界が純粋主義に陥って認めたがらなかったという構図も面白い。その結果、変化に抗ったフォークミュージックがほとんど商業的には死に絶えてはいる現在、ボブがスタンダード曲など古い音楽にも脚光を浴びせ、ある種縦横無尽に飛び回っているのが興味深い。昨今Chris ThileがLive From Hereでジャンルの垣根が無いゲストを迎え、また毎週お誕生日祝いでファンクからオルタナのアーティストまで演奏してみせるのは、こういう歴史を踏まえているのかもしれない。

14年の来日公演はZepp Diversity Tokyoの座席がある二階席で見ることができた。少し前の席に数年後に亡くなったかまやつひろしさんが来ていた。かまやつさんは同自体的にBob Dylanを見ていたので私などよりも楽しめた部分が断然多かったのだろうが、今回この本でBobの考え方を掘り下げていけばいくほどBobの考え方や音楽性について日本人として理解するのが難しい部分が多くあるように思えた。そうは言っても達人級の菅野ヘッケルや萩原健太のレベルまでは無理として、まだまだ研究したい対象であるのは間違い無い。

FacebookとInstagramを振り返ると、2015年に萩原健太の「ボブ・ディランは何を歌ってきたか」とCrossbeatの同年来日記念ムック「ボブ・ディラン」を、2016年にGreil Marcusの”Like a Rolling Stone"、湯浅学の”ボブディラン”、菅野ヘッケル翻訳の”100 Songs, Pictures & Comments"(邦題「弾いて歌って、ボブディラン」)、同じく菅野ヘッケル編の”ボブ・ディラン読本”、Barry Feinsteinの”Real Moments"を、2019年には”Dylan on Dylan"を読んだ、とある。

1962年生まれの私にとっては、新譜で同時代的だったのはせいぜい76年の「欲望」で、ライブ盤の「激しい雨」や来日と「武道館」が盛り上がった記憶はあるが、その後新譜は79年の「スロー・トレイン・カミング」がビルボードで3位になったっきり。93年の30周年トリビュートライブや95年のMTV

Unpluggedを除いて、97年の「タイムアウトオブマインド」までは新譜は大きな評判にならなかった印象がある(もちろんファンの方にとっては別でしょうけど)。一方91年からはブートレッグシリーズがCDで発表され始め、05年には”No Direction Home"が映画化されたし、97年以降はクリスマスアルバム以外はどの作品もビルボードランキングが高い。デビュー以降どの10年間でも全米アルバム・チャートで40位以内に入った唯一のアーティストというのは流石に凄い。

日本での翻訳書の発行は2018年の6月だが、原書のオリジナル版は1986年で、翻訳書はSheltonが1961年にThe New York Timesに記した歴史的なレビューから50年を記念して86年版では削除された部分を加えて編集された2011年版をベースとしている。

それまでにも彼のバイオは色々な本で読んでいたので、「裏切り者」と言われたコンサートやバイク事故といった有名なターニングポイントは理解していたが、本作を書くまで長年Bobを追っていたRobertの解説を読むにつけ、それぞれの背景や心境がより深く理解できた気がする。

バイク事故前後でBobの人が変わったようなところがあったようで、それまで敵対的だったインタビューの態度も随分変わったらしい。ジョーンバエズとの関係は微妙で彼を育てる立場だと思っていたジョーンが気がつくと彼から必要とされなくなっていったのはジョーンにとって相当悲しい現実だったことだろう。

論議を生んだエレクトリック化についてはニューポートでの二部構成の順番(一部エレクトリック、二部アクースティック)は確信犯的だし、ボブ自体は元々その垣根を全く意識していなかったのにも関わらず、伝統主義のフォーク界が純粋主義に陥って認めたがらなかったという構図も面白い。その結果、変化に抗ったフォークミュージックがほとんど商業的には死に絶えてはいる現在、ボブがスタンダード曲など古い音楽にも脚光を浴びせ、ある種縦横無尽に飛び回っているのが興味深い。昨今Chris ThileがLive From Hereでジャンルの垣根が無いゲストを迎え、また毎週お誕生日祝いでファンクからオルタナのアーティストまで演奏してみせるのは、こういう歴史を踏まえているのかもしれない。

14年の来日公演はZepp Diversity Tokyoの座席がある二階席で見ることができた。少し前の席に数年後に亡くなったかまやつひろしさんが来ていた。かまやつさんは同自体的にBob Dylanを見ていたので私などよりも楽しめた部分が断然多かったのだろうが、今回この本でBobの考え方を掘り下げていけばいくほどBobの考え方や音楽性について日本人として理解するのが難しい部分が多くあるように思えた。そうは言っても達人級の菅野ヘッケルや萩原健太のレベルまでは無理として、まだまだ研究したい対象であるのは間違い無い。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[Music] カテゴリの最新記事

-

高田蓮フォーカデリック/iTune internet R… Sep 29, 2013

-

My Morning Jacket Mar 31, 2012

-

IPad with Behringer USB Guitar Jul 31, 2011

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Calendar

Nov , 2025

Oct , 2025

Sep , 2025

Oct , 2025

Sep , 2025

Aug , 2025

Jul , 2025

Jul , 2025

Comments

Keyword Search

▼キーワード検索

© Rakuten Group, Inc.