-

1

【中学受験】小3までは何を勉強すれば良いのか?

坂本です。小3までに、これだけはやっておきたい。そんな学習内容をまとめた新講座の募集がスタートしました。『サクラサク中学受験 Jr.』■『サクラサク中学受験 Jr.』とは何か?─────────────────────────これは『サクラサク中学受験』のジュニア版という位置づけで、小3までに取り組ませたいことを、体系的にまとめた教材になります。これまで3000組を超える中学受験生とその親御さんをサポートして見えたこと。全国の入試問題を見てきた中で、小3までにやっておきたいこと。それを、だれでもカンタンに、楽しく学べるようにまとめたのが『サクラサク中学受験 jr.』です。・小3までに身につけておきたい基礎学力とは何か?・その基礎学力を、具体的に何を使ってどう身につければよいか?・どんなに入試傾向が変わっても対応できる確かな力を身につける方法そうした1つ1つに具体的に答える内容になっています。じつは、この小3までというのは、思った以上に大事な時期で、「この時期に何をしてきたか、何を学んできたか、子どもとどう接してきたか」これによって、小5以降の「学力の伸び・吸収力」がほぼ決まります。くわしくは、こちらのページにまとめましたので、いちど目を通しておいてください。http://www.dreameducation.co.jp/jr/■『Jr.』参加者の声をご紹介します─────────────────────────この サクラサク中学受験Jr.は、いったいどんなお母さんたちが参加しているのか?Jr.に参加しているお母さんたちが、・どんな思いから Jr.をはじめようと思ったのか・実際、どのように取り組んでいるのか・子どもたちの反応はどうなのかそのあたりを参考にしてもらえたらと思います。それでは、どうぞご覧下さい!■参加者の声1──────────────────────サクラサクのシリーズは、現在小学校6年の上の娘が小学校4年の冬に購入し、少しずつ実践しています。また、現在中学校1年の姪にも実践させています。ただ、この2人が実践しているのを見ているときに、もっと早くからJr.の方法を実践していれば、サクラサクに取り組むのがもっと楽といったらおかしいですが、頭が柔軟に取り組めたのでは?と思うことがありました。それは、小学校の娘がパズル教材などを取り組むことで、学習への意欲や問題を解くときの柔軟性などが伸びたと感じたからです。残念ながら中学校の姪は少しそれが無いように感じます。そこで、下の息子には早めに何かブロックやパズルなどをさせたいと考えていて、パズル(仮面ライダーとかカーズとかの市販されているもの)を2歳くらいからやったり、レゴをやったりとさせていました。ただ、「レゴはいいよ」と周囲の人に言われ、本人もとても好きだったのでやっていただけで、本当にこれがいいのか?という疑問もありました。現在年長で6歳ですが、12歳レベルのレゴはできるようになりました。ただ、これをどう勉強につなげていけばいいのか?またこれ以外に何かいい方法はないのかというのが悩みでした。そんな時に、とってもいいタイミングでJr.が販売されることを知り、とても楽しみにしていたので、すぐに購入しました。読んでみて、目からうろこでした。パズルの種類もそうですが、やっているときの声のかけ方まで書いてあって、私はすぐヒントをあげたくなったり、できないといって落ち込んで不機嫌になると「もうそんな言うならやめなさい!!」と言ってしまったりするので、反省する点もたくさんありました。また、手伝いの項目では、多少は出来ることもあるのですが、その内容が細かく書かれていて、「そうかこんなことまで細かくできるようにならないといけないんだなー」とつくづく思うことでした。非日常体験は、なかなか実践できていないことが多く、田舎の方では体験させるためにその場所へ行くのにかなり大変なこともありますが、なんとか工夫して体験させてあげたいなと思っています。中学受験はまだ考えてはいませんが、もし受験をしなくても人間性を高めていくには本当によい指南書だと感じました。 とてもよいものが購入できました。ありがとうございます。■参加者の声2──────────────────────Jr.を読んで、今、できてることの再確認や今後するべきことが明確にわかりました。只今 夏休み真っ最中なので、本物を体験させることができる絶好の機会♪『まだ早い…』と思っていた事も、今しっかり見せて体験させておかないと、この時期はもう二度と戻ってこない…ということを、再認識することができました。■参加者の声3──────────────────────テキスト送付ありがとうございます。早速、表紙をビニールコーティングして、拝読させていただきました。下の子どもが、来年小学校入学なので、タイムリーな発刊で、とても嬉しいです。早速 1つめのパズルが届き、年長の娘が、取り組みはじめました。出来ないと、泣いて悔しがり、教えて~と言ってきましたが、テキストの声がけを参考に対応してみると、それからは、大騒ぎしなくなりました。面白いパズルを買ってくれてありがとう!と、言っており、勉強の感覚はまったくなく、その後は、無理なく、取り組めていると思います。以上、お礼まで、ご連絡です。また、有意義な情報を発信していただくのを楽しみにしています。■参加者の声4──────────────────────今回、小3の次男用に「サクラサク中学受験Jr.」を購入させていただきました。次男は、心もとないというか、ちょっと不安というか、学校のテストは80点以上取ってはいるのですが、普段の生活では、右左がわからなかったり、東を車と書いてみたりと、この先が不安でした。通信教育を幼児から続けていましたが、小3になり、割り算や習う漢字が増えてきて、ためてしまうことも増え、そのたびに、私も声を荒らげてしまうという状態でした。通信教育は声かけしないと始めなかったり、始めてもため息を付きながらだったり、勉強が嫌いになってほしくないなぁと思いながらも、学校の勉強以外に何もしないというのは不安で続けていました(やらせていた?かも)。そんなところに、サクラサクJr.の話が (^^)本人にJr.の話をすると、目を輝かせて、「やる!!」と一言。早速、読ませていただき、まず紹介されているパズルを購入しました。見た途端ハマってしまい、3日ほどでパズル教材も32まで終わりました。出来なかった問題もありましたが、戻って考え直してを繰り返し、全部終わりました。飽きっぽい子だと思っていたので、そういうところも驚きです。次に「書く力」で紹介されている問題集を渡すと、「何これ~、こんなの間違えないし」などと笑いながら、どんどん取り組んでいきました。問題集を見た時に、この子はこういうところでつまずくから、いい確認ができると思っていたのですが、間違うことなくすすめたので、びっくりしました。漢字は、私が仕事で家を空けていることが多いので、おすすめの漢字ドリルを購入して、渡してみましたが、1日一枚嫌がることなく取り組んでいます。今までなら、考えられないことです。本当に驚いているのが、笑顔で楽しそうに取り組んでいるというところです。兎にも角にも購入してよかったです。これからも、よろしくお願い致します。--------4人のお母さんたちの声を紹介しました。参考になる部分はあったでしょうか。「Jr.をやってみたい、参考にしたい」「参加することでより良い方向に変わるかも知れない!」そう感じましたら、その直感は大事にしてください。Jr.のプログラムの詳細&参加手続き方法は、以下よりどうぞ。 ↓http://www.dreameducation.co.jp/jr/ 家庭学習コンサルタント坂本 七郎

2014/07/31

閲覧総数 5233

-

2

「サクラサク勉強法」とはそもそも何なのか?

こんにちは、坂本です。今日は、私が「どうしてサクラサク勉強法シリーズを販売しているか」について、すこし話してみようと思います。・サクラサク中学受験Jr.(小3くらいまで) ・サクラサク中学受験 勉強法(小4~小6向け) ・サクラサク高校受験 勉強法(中1~中3向け)■サクラサク誕生ストーリー━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━私がサクラサクを世に出したのは、約10年ほど前になります。当時から子どもたちを悩ます問題が1つありました。それは、わからないところを教えてくれる塾はあるけど、勉強のやり方、方法を教えてくれる先生はほぼいない、というものです。確かに勉強自体は教えてくれますが、家での勉強方法までは教えてもらえませんでした。学校の先生いわく、「教科書を何度も読んで頭に入れて、 ワークを解いていけばいいんだよ」「テスト前は必ず学習計画を立ててから 勉強をすること」・・・。これでは全然わかりませんよね。私も子ども時代、どうしたらいいかわかりませんでした。教科書を読んでも、わかったようなわからないような。学校のワークを解いても、正答すればいいけど、問題につまずくとどうすればいいかわかりません。(学校のワークは解説がほぼないので、 家庭学習向きとは言えないのです。。。)また、計画を立てろと言われても面倒だったり、立て方がわからなかったり、これ意味があるのか?と思ってみたり。。。そうした現状は今でもあると思います。学校の先生たちは日々の業務に忙しく、勉強のやり方までていねいに教える時間はありません。かといって、親が教えるとしても限界があります。ある程度、親が教えられるとしても、子どもが素直に言うことを聞かなかったり、これでいいのかと迷いがあったりします。それに、最新の問題集事情や、解説がくわしい、使いやすい問題集も知りません。だから私は、そうした日々の勉強の進め方がわからない子どもたち。成績が伸び悩む子、受験勉強の方法がわからない子たちを何とかサポートできないかと考えていたのです。そうして、この学習面での問題を解決するべくつくったのがサクラサクでした。■サクラサクを制作するときに心がけたこと━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━私がサクラサクをつくるときに心がけたことは次のことです。・子どもたちが、直接読んでわかる。・いきなり良質な問題集がわかる。・何を使って、どの順に勉強すればいいかもわかる。・計画の立て方もていねいに解説されている。・保護者の役に立つ情報も提供していく。つまり、サクラサクが家庭に1つあれば、家庭学習の疑問や悩みすべてがわかる。そんな教材にしたかったのです。発売後、サクラサクは多くの保護者や子どもたちに支持され、ロングセラー教材となりました。これまで10年間、多くの方に愛用されてきました。そして、問題集や参考書が新しくなっていくように、サクラサクも日々、改善に改善を重ねてきました。(現在発売中のサクラサクは今年3月に改訂された ばかりのものになります)ときどき、以前のサクラサクユーザーからメールをいただくこともあります。「サクラサクでがんばっていた息子も、大学生になりました」「10年前、サクラサクを使って勉強をしていた娘も 今年就職をしました」そうした節目にいただくメールが本当に嬉しく、サクラサクをつくって本当に良かったなぁと思うのです。■サクラサクが目指しているものとは?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━私はサクラサク勉強法シリーズを通して、子どもたちに身につけて欲しい力があります。それは「自学自習力」です。サクラサクを通して、勉強のやり方を学び、計画の立て方を学び、良い問題集とは何かを学ぶ。成果が出る方法と出ない方法の両方がわかる。このように知識を入ってくると、だんだんと自分はどう行動していけばいいかが見えてくるようになります。何も考えずに、手が勝手に動くようになるのです。自分でどう動いたらいいか迷わなくなるので、自分で計画し、行動していく力が身についていきます。それはすなわち、自ら学べる力、「自学自習力」です。私は、サクラサクを通して、この自学自習力を子どもたちに身につけたいと考えています。・まだ自分から勉強が始められない・何をしたらいいか自分で決められない・テスト前の勉強の取りかかりが遅い・苦手科目をどう復習すればいいかわからない・受験勉強はどうすればいいか定まらないそんな方にこそ、サクラサク勉強法シリーズを使ってほしいなと考えています。あなたのお子さんが自分の力でどんどん学び、成長していけるようになったらいかがでしょうか?私も子を育てるひとりの親として、心からこうした力を身につけて欲しいなと思います。この夏、サクラサクで学び、いっしょにお子さんの自学自習力を伸ばし、そして成長をサポートしていきましょう!応援させていただきます。坂本 七郎<サクラサク勉強法シリーズ>・サクラサク中学受験Jr.(小3くらいまで) ・サクラサク中学受験 勉強法(小4~小6向け) ・サクラサク高校受験 勉強法(中1~中3向け)

2018/07/14

閲覧総数 2599

-

3

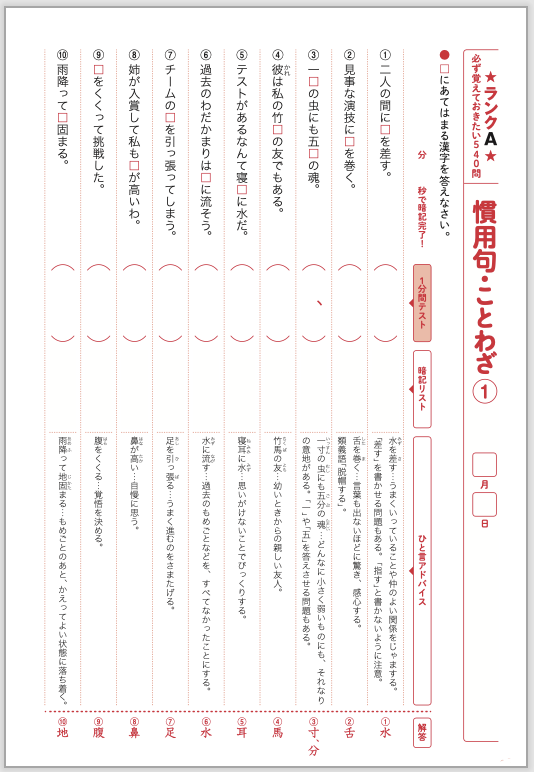

【中学受験 漢字出題ランキング2021】慣用句・ことわざTOP10(プリント付き)

こんにちは、坂本です。いつも読んでいただきありがとうございます。今日は漢字出題ランキングの「慣用句・ことわざ」編です。中学入試の過去9年間でもっとも出題された「慣用句・ことわざ」の問題を調査集計しました。(2020年入試を含む)多くの受験生は、漢字の「書き取り」はよく学習しますが、今回取り上げる「慣用句・ことわざ」については軽視する傾向にあります。しかし、中学入試の試験問題を集計すると、漢字の書き・読みの問題についで多いのが「慣用句・ことわざ」の出題なのです。ですので決して軽く見てはいけません。特に、以下に挙げる学校を受験予定の方は、過去問を見てもよく出題されているので、必ず対策をしておかなければなりません。頌栄女子学院中学校雙葉中学校和洋九段女子中学校立教新座中学校明治大学付属明治中学校豊島岡女子中学校法政大学第二中学校品川女子学院中等部灘中学校大妻中野中学校大妻中学校早稲田大学高等学院中学部早稲田実業学校中等部青山学院横浜英和中学校西武学園文理中学校聖光学院中学校湘南学園中学校芝中学校高輪中学校江戸川女子中学校広尾学園中学校慶應義塾中等部慶應義塾湘南藤沢中等部鎌倉女学院中学校横浜中学校栄東中学校ラ・サール中学校※上記は「慣用句・ことわざ」の出題が多い学校の一部です。 すべての学校を取り上げているわけではありません。特に、慶應中等部、湘南藤沢中等部には毎年多くの問題が出題されています。慶応系を受験予定の方は、入念に対策をしておく必要があります。それでは、慣用句・ことわざのTOP10を発表していきますが、その前に、先に問題をやって力だめしをしてみたい人はこちらをプリントアウトして挑戦してみてください。 ↓↓ (プリントアウトも可、解答付き)それでは「慣用句・ことわざ」の中学入試出題ランキングの発表です。順位 慣用句・ことわざ 出題数10位 雨降って地固まる 7 ※同点10位には「口がすべる、息をのむ、猫の額、白羽の矢が立つ、 目を細める、有終の美をかざる、立て板に水」があります。 6位 水に流す 8 6位 足を引っ張る 8 6位 鼻が高い 8 6位 腹をくくる 8 5位 寝耳に水 9 4位 竹馬の友 10 3位 一寸の虫にも五分の魂 13 2位 舌を巻く 141位 水を差す 15「水を差す」が1位になりました!「差す」を「指す」としないように注意したいですね。「傘を差す」場合の「差す」をここでは使います。<「慣用句・ことわざ」の学習方法>それでは次に、「慣用句・ことわざ」の学習方法についてお話ししたいと思います。そもそも「慣用句・ことわざ」ではどんな出題形式が多いのでしょうか?いちばん多い問題形式TOP3は、次の3つです。1 ( )にあてはまる漢字1字を書きなさい2 ( )に流す ( )を差す 寝耳に( ) ( )に共通する漢字1字を答えよ3 からだの一部を表す漢字を答えよこのように、入試では慣用句・ことわざの一部を隠して、その言葉や漢字を書かせる、答えさせる問題が多いのです。そのため、中学受験対策として、慣用句・ことわざを学習するときは、 同じ漢字を使う「慣用句・ことわざ」をセットで覚えることがとても大切になってきます。もうすこし具体的に学習方法についてお伝えしましょう。「慣用句・ことわざ」の学習手順は、1.ランキング順でよく出る「慣用句・ことわざ」を覚える まずは出題ランキングを参考に、出る順に慣用句・ことわざを覚えてしまう。 これがすべての土台、第一歩となります。2.キーとなる漢字別に「慣用句・ことわざ」をまとめる 次に、同じ漢字を使う「慣用句・ことわざ」をセットで覚えていきます。 ・からだの一部を表す漢字(肩、腹、足など) ・自然に関する漢字(火、水、木など) ・色に関する漢字(赤、青、白など) こうした漢字をキーとして、自分なりにノートにまとめて覚えてしまいます。この2ステップで進めていくのがオススメの勉強法です。特に、最初に挙げたような「慣用句・ことわざ」の頻出校を受験するなら、この手順でしっかり学習しておくことをオススメします。あ、もちろん「慣用句・ことわざ」は意味も含めて学習することも忘れずに。それでは次回は最終回。過去9年間の中学入試漢字出題データベースをもとに、いま、もっとも効果的な漢字・語彙の学習法について、紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに。家庭学習コンサルタント坂本 七郎<関連記事 一覧>【中学受験 漢字出題ランキング2021】書き取りTOP10(プリント付き)【中学受験 漢字出題ランキング2021】四字熟語TOP10(プリント付き)【中学受験 漢字出題ランキング2021】読みTOP40(プリント付き)

2020/10/27

閲覧総数 19077

-

4

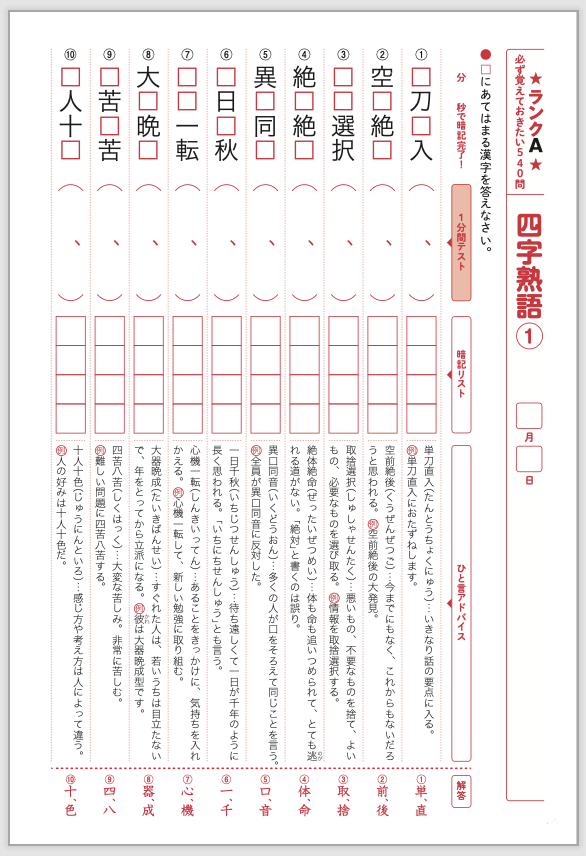

【中学受験 漢字出題ランキング2021】四字熟語TOP10(プリント付き)

こんにちは、坂本です。前回の書き取りランキングに続き、今回は四字熟語のTOP10を紹介したいと思います。中学入試の過去9年間でもっとも出題された四字熟語の問題を調査集計しました。(2020年入試を含む)問題形式で力だめしをしたい人はこちら ↓↓ (PDFファイルが開きます。プリントアウトも可)-------では、ここからはTOP10の発表です!9位 十人十色(じゅうにんといろ)9位 四苦八苦(しくはっく)5位 大器晩成(たいきばんせい)5位 心機一転(しんきいってん)5位 一日千秋(いちじつせんしゅう)5位 異口同音(いくどうおん)2位 絶体絶命(ぜったいぜつめい)2位 取捨選択(しゅしゃせんたく)2位 空前絶後(くうぜんぜつご)1位 単刀直入(たんとうちょくにゅう)1位の単刀直入は、過去9年で17回も出題されています。2位は16回、5位が15回、9位が13回となります。さて、解説です。----1位の「単刀直入」は、ほぼ「単刀」を書かせる問題になっています。なぜかわかりますか?そうです、間違えやすい漢字だからです。「単刀」を「短刀」としてしまう子が多いのです。しかし、これはその意味を知っていれば間違えることはありません。単刀直入は、もともと「ただ一人で敵陣に斬りこむこと」を表しています。「ただ一人」で斬り込むから、「単刀」直入なのです。頭のなかに一人で斬り込むイメージを描いてください。---次に間違えやすいのは、2位の「絶体絶命」ですね。この「絶体」を「絶対」としてしまう。これは非常によくある間違いです。さて意味を確認していきましょう。絶体絶命は、「体」も「命」も「絶えて」しまうほどの立場や状況を表しています。だから「絶体絶命の危機」などと使われます。体も命ももうヤバイ、死んでしまいそう!助けて~~な状態。これが、絶体絶命のイメージです。---そして次は5位の、異口同音(いくどうおん)。これも異「句」同音としてしまう人が多い問題です。では意味の確認です。異口同音の意味は、「多くの人が口をそろえて同じことを言うこと」です。「異なる口が、同じ音」を出す。だから、異口同音になります。「句」とは本来、漢詩の一区切り、俳句、短歌の上の句・下の句というように、いわば文章の一部分を表す言葉です。しかし、今回の異口同音は、「多くの人が同じことを言う」のですから、「句」では不適切になります。最後に用例の紹介です。例)その案に、参加者全員が異口同音に反対した。「異なる口が、同じことを言っている」イメージを持って下さい。----さて、最後に中学入試における四字熟語問題の傾向をお話しします。ここまで話してきたように四字熟語の中でもとくに間違えやすい漢字が出題されていますが、もう1つよく出題される傾向があります。それは、「漢数字」や「対になる言葉」を穴埋めさせる問題です。今回のTOP10の問題では、・( )苦( )苦・空( )絶( )などが挙げられます。漢数字を穴埋めさせる問題でよく出るのは、四苦八苦十人十色千差万別七転八倒などです。(他にもたくさんあります)一方の、「対になる言葉」では(2位の「取捨選択」もそうですが)大同小異半信半疑右往左往表裏一体晴耕雨読などなど、たくさんあります。四字熟語を学習するコツは、・間違えやすいポイントをおさえながら・その意味や用法とセットで覚えていくことです。今回のプリントの「ひと言アドバイス」の項目には、四字熟語の意味と用法をできる限り記載していますので、プリント学習と合わせてぜひ参考にしてください。それでは、今日は以上です。ありがとうございました。坂本 七郎追伸:次回は漢字の読みベスト40をお送りします。過去記事・中学入試 漢字出題ランキング書き取りTOP10

2020/10/20

閲覧総数 17758

-

5

すべてが新しいサクラサク、7年目の大改訂。

※「中学生のいるご家庭」に役立つお知らせですどうも、坂本です。近所のサクラも満開になりました。やはりサクラはいつ見てもいいものです。桜花の時節にこのお知らせができることを大変うれしく思います。さて、今日は、中学生のいるご家庭は必ず読んでください。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3000人を超える中学生の定期テスト対策、そして高校入試を個別にサポートしてきた「サクラサク高校受験勉強法」。この中学生のための学習プログラムが、さらにパワーアップ。内容を一新して、お届けできるようになりました。■マイナーチェンジではなく、フルモデルチェンジ。──────────────────────────────────問題集を差し替えたり、一部の内容を変更するといったレベルではなく、テキストをすべて見直し、一から体系化、執筆し直しました。大改訂の理由は、2つあります。1.より使いやすく、より優れたノウハウを。1つは、中学生のための、より優れたノウハウをお伝えできるようになったから。「サクラサク高校受験」のプログラムをスタートさせて4月でちょうど7年になります。3000人以上の中学生とその保護者の日常学習と受験勉強を直接サポートさせていただくことにより、より成果の出る、より実践しやすいノウハウを提供できるようになりました。今回の改訂ではそのエッセンスをたっぷり盛り込み、より使いやすいプログラムを作りました。2.新刊本との親和性を高めるため2つめは、1月に出版した『中間・期末テストに強くなる勉強法』。この本とサクラサクの方法論とのギャップを埋め、本では補えなかった「おすすめ問題集の選定」をすべての教科についておこないました。新刊を持っている人は、この改訂によりより具体的な家庭学習が可能となります。■ここが新しい、パワーアップした「サクラサク高校受験」──────────────────────────────では今回の改定でどこが変わったのか?特に重要な5つについて解説を加えたいと思います。1)さらに上位をめざせるノウハウに。サクラサク高校受験は、今まで「偏差値60をめざす」というところを1つの目標としていました。これはこれで1つの目安としては分かりやすいのですが、大学進学を視野に入れるなら、もう一歩上を目指したいところです。そこで、新しい「サクラサク高校受験」ではさらに上を目指せるカリキュラムをつくりました。具体的には、・定期テストなら450点以上・偏差値で言うなら65以上・高校受験なら、公立上位校、私立難関校合格レベル最終的にはここを目指していただきます。2)勉強が苦手でも大丈夫、一からスタートできます。まだ授業にすらついていけていない、英語や数学は基礎から復習したいという人もいるはずです。そんなお子さんには「基礎力アッププログラム」も用意しています。○数学なら、手っ取り早くニガテ単元を見つけて克服する方法を紹介。○英語なら、1年の基礎文法から学び直す効率的勉強法を紹介。○国語なら、読解力を基礎から伸ばすとっておきのノウハウを伝授。サクラサクなら基礎から身につけたいと考えている方にも大変有効なノウハウ、そして問題集を紹介しています。ニガテの克服、基礎からの学び直しもサクラサクにお任せください。3)やる気を引き出す仕掛けが満載。サクラサクにはお子さんのやる気を引き出す小さな仕掛けがたくさん組み込まれています。今回から文章フォントもより読みやすいものに変え、偉人の格言なども散りばめ、やる気アップにつながるよう工夫しています。また、自分の努力を“見える化”するために、「志望校合格マップ」や「定期テストチェックシート」も用意。これを机の前に貼っておくだけで、・テスト前にあと何をやればいいのか?・どこまで勉強すれば、合格点に達するのか?がひと目でわかるようになります。自分の到達度と残りの勉強量がわかることで、毎日の学習が楽しくなります。また、このシートはお子さんの勉強がどこまで進んでいるのかも確認できるため、お母さんたちにも安心できると好評です。4)もう迷わない、自信を持って取り組める新しくなったサクラサク高校受験は、ぜんぶで237ページあります。改訂前は199ページでしたから、40ページほど増えたことになります。しかし、237ページをすべて読む必要はありません。最初の数ページを読んでいただければ、・定期テスト対策はどこのページを読めば良いのか。・中3受験生の定期テスト対策はどうおこない、受験対策は いつからどのようにおこなえばよいのかといった、いま知りたい部分をすぐに探せるようになりました。また、基礎から応用に至るまでの学習の道筋を明確に示しています。・基礎力を身につけるのに最適な問題集はどれか・標準から応用力を身につけるのに最適な問題集はどれか・上記の問題集を、どのように使って勉強をしていけばよいのか・平日は、学校から帰ったら何をどれだけ勉強すれば良いのか・土日には、何を使ってどこまで勉強すれば良いのか・定期テスト対策はいつからどのように進めていけば良いのか・春休み、夏休み、冬休みは何を勉強していくのがよいか・苦手克服や受験勉強に最適な問題集は何かそういった具体的なところを明確に示しながら、お子さんが迷わず勉強できるよう編集しています。慎重派、論理的な子ほど、勉強をはじめるまでに時間がかかる傾向があります。私は、部活や習い事で忙しい中学生ほど、サクラサクを有効活用できるのではないかと考えています。5)坂本による「個別メール相談」も活用してくださいサクラサクには、私に直接メールで相談ができる個別メール相談権が付いています。テキストを読んでいただき疑問に思ったこと。お子さんの学校、志望校の状況に合わせたお悩みがあれば、いつでもご相談ください。私には、3000人を超える中学生親子とやり取りをしてきた中で磨いてきた、たくさんのノウハウやアドバイスがあります。そのすべてを、あなたのお子さんに合った形で、直接お届けしていきたいと思います。小中学生の家庭学習が専門である私にいつでも相談できる安心をサクラサク高校受験で手に入れてください。■さあ、今日から上を目指してがんばろう。──────────────────────────────中学3年間で学ぶ学習内容は、大学受験の基礎になります。ここが学力の土台であり、すべての教科の基礎なのです。中学1年から3年生のうちに、この基礎を固められるかどうかで高校入学後の伸びが決まります。そして、どこの高校に進学するかもここで決まります。一生涯の友も、高校時代につくられます。あとで後悔しないように、今から正しい方法を学んで勉強を始めてもらいたいと思います。中学3年間で○徹底的に勉強のやり方、基礎を叩き込み、大学受験に備えたい方○定期テストで450点を目指し、内申点を上げていきたい方○公立上位校、私立難関校に合格できる学力を身につけたいと思う方○坂本の個別サポートを受けながら学力アップを目指したい方そんなあなたは「サクラサク高校受験」にご参加ください。今春、中学生になるお子さんも、中2生も中3生も今日からすぐにスタートできます。すべてが新しい、サクラサク高校受験を、どうぞ、体験してください。あなたからのご参加、お待ちしています。→ http://www.koukoujuken60.com/坂本 七郎追伸:サクラサクに関して、何か疑問点や質問、参加にあたっての不安な点があれば、こちらの問合せフォームよりお問い合わせください。https://ssl.form-mailer.jp/fms/2f1519d355890どんな小さな質問でもOKです。■『新・サクラサク高校受験』申し込みページhttp://www.koukoujuken60.com/

2015/04/01

閲覧総数 2233

-

6

中学受験 難関校に出てくる算数の難問は解けるようになるのでしょうか?

こんにちは、坂本です。読者の方から次の質問がありましたのでお答えしたいと思います。 新小6です(入試まであと1年)。過去問を親のみ見始めていますが、難関中学の算数は全く解ける気がしません。相応に算数は出来ていますが、おそらく一問も出来ないのではと現時点では思ってしまいます。これらを解ける子供達は本当に特別な能力の持ち主なのでしょうか? あの難しい問題がどうしたら解けるのかを考えると、 1.小さい頃からそういう問題をたくさん解いて、特別な能力に育った。2.才能がもともとある子で、普通の子では厳しい。3.普通の子でも相応に徐々に難しい問題を解いていくと、あるタイミングで 出来るようになる。4.問題が難しそうに見えても、ある事に気がつけば難しく無いものが多い。 (ある事に気がつくのには相応の訓練が必要だが) ご質問に対しての答えとしてはその中で言うと「3」です。 難関中学の算数の問題を解くのに大事になるのは、基礎力と思考力(ねばり強さ)です。 応用問題は基礎の複合問題ですので、一行問題のような基礎問題が素早くできるようにならないと時間内に問題を解くことができません。 また一方で、思考力(ねばりづよさ)は、毎日1問程度でよいので、考えさせる良問を解くか、パズルのようなものを解いていくことで伸ばしていく必要があります。 基礎力の積み上げによって解法の糸口を見つける力を育て、ねばり強さによって難問を解く力を伸ばしていく。 これによってだんだんとむずかしい問題にも挑戦していけるようになります。 片方だけではダメで、両面の力を伸ばしていくことが、とても大切です。 以上、参考にしてください。 坂本

2020/02/17

閲覧総数 1070

-

7

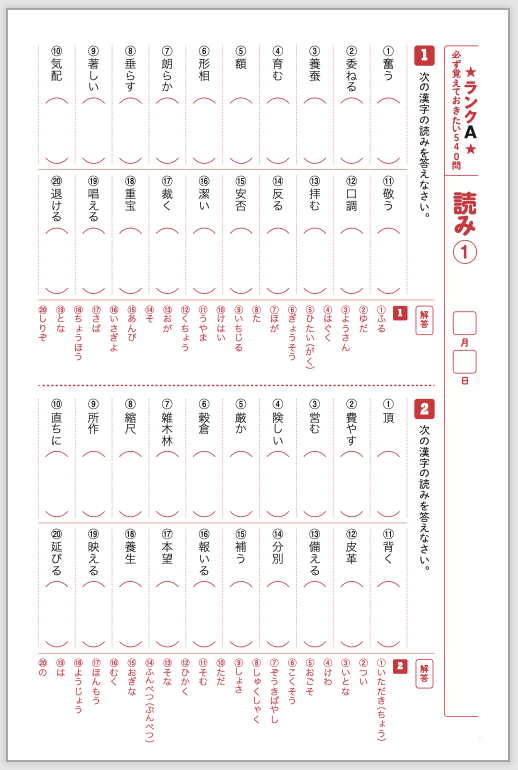

【中学受験 漢字出題ランキング2021】読みTOP40(プリント付き)

こんにちは、坂本です。今日は漢字出題ランキングの「読み」編です。中学入試の過去9年間でもっとも出題された「漢字の読み」の問題を調査集計しました。(2020年入試を含む)「読み」は、漢字の中でも確実に得点したい問題です。1問も落とせないところなので、今日挙げる40題は絶対にミスのないようにしてください。満点が絶対条件です。それでは、すぐにプリントで力だめしをしたい人はこちらをどうぞ! ↓↓ (プリントアウトも可、解答付き)さて、解説です。まずは15位までの漢字についてランキングの詳細を。順位 読み 出題数15位 安否 815位 潔い 815位 裁く 815位 重宝 815位 唱える 815位 退ける 815位 頂 815位 費やす 810位 気配 910位 敬う 910位 口調 910位 拝む 910位 反る 98位 垂らす 108位 著しい 104位 育む 114位 額 114位 形相 114位 朗らか 113位 養蚕 132位 委ねる 131位 奮う 16(解答は、先に紹介したプリントを参照してください)さあ、すべて自信を持って読めたでしょうか?間違えずに読めたら、読みの基礎力は身についていると言えます。■特に間違えやすい読みBEST4─────────────────────────さて、今日のプリント問題の中で、特に読み方で間違えやすいのはこちらです。形相 本望 養生 所作すべて自信を持って答えられますでしょうか?これらは、毎年のようにどこかで出題されている問題ですから受験生なら決して間違えてはいけません。もし、間違えて覚えていたという人はいますぐ覚えてしまいましょう。■文脈によって読み方が変わる漢字────────────────────────────次に注意して欲しいのは文脈によって読み方が変わる漢字です。たとえば、映える「映える」単独では(はえる)と読ませますが、夕映えインスタ映えとなると、「ば」と読みます。(※もちろん「インスタ映え」は出題されていませんよ笑)で、ここからが今日最も大事な解説です。文脈によって読み方が異なるタイプの問題に、分別・・・ふんべつ、ぶんべつがあります。じつはこの言葉、どう読むかで、意味そのものが変わります。これはプリントには書き切れなかった部分ですが、とても重要なのでよく聞いてください。まずは次の下線部の読み方を答えてください。問1.ゴミの分別を行う ( )問2.彼は分別のある人だ ( )「ふんべつ」? 「ぶんべつ」? どちらも正解?正しい読み方は、わかりましたでしょうか?迷う人も多いと思います。では正解の発表です。答えは、問1は「ぶんべつ」、問2は「ふんべつ」となります。できましたか?では、意味を確認しましょう。1.分別(ぶんべつ)・・・種類によって分けること2.分別(ふんべつ)・・・こんなときはこうするものだという判断や考え方(ができる能力)さらに例文で、理解を深めていきましょう。1の「ぶんべつ」の方がカンタンですね。例)ゴミの分別収集、塾と習いごとを分別して考える2の「ふんべつ」は、おもに人に対して、そして良い意味で使われます。例)君にも分別がついてきたね、あの青年は思慮分別がないこのように、「ふ」か「ぶ」かによってまったく意味の異なる言葉になってしまいます。こういう問題は、単に読み方を暗記するだけではなく、文脈から「読み方」を判断しなければなりません。漢字学習は「単なる暗記」と軽く見てはいけません。書き取りも読みもすべて、自分の語彙力・教養を高めるための勉強だと思って取り組むことがとても大切です。言葉は世界をかたちづくります。新しい言葉を覚えたぶんだけ、自分の世界は彩りを増し、考え方も広く深くなっていくものです。ただ、書けるだけ。ただ読めるだけ ではダメ。ぜひ漢字学習を通して、自分の世界を広げていきましょう。本日は以上です。次回は「ことわざ、慣用句」のランキングをお届けしたいと思います。ではでは。坂本 七郎

2020/10/22

閲覧総数 57151

-

8

社会の勉強方法:暗記の負担をサクッと減らすワザ

こんにちは、坂本です。高校入試も終わり、私のもとにも少しずつ結果報告のメールが届くようになりました。さて、今日は、暗記の負担を減らす社会の勉強方法について書いてみたいと思います。私の新刊では「つながりメモ」という授業中のメモの取り方を分野別にくわしく解説しました。『中間・期末テストに強くなる勉強法(大和出版)』この「つながりメモ」もとても大切なのですが、今日はこの方法に関連して、もう1つの重要な勉強法について書いておきたいと思います。------※今日の記事はお子さんが読んでも理解できるように書きました。ぜひ、プリントアウトしてお子さんにも読ませてみて下さい。-------■社会は“調べたもん勝ち”の教科だ────────────────────────社会は代表的な暗記教科です。たくさんの用語を覚えれば得点につながる。知識問題が豊富な教科と言えます。だから多くの人は、「社会なんて楽勝!だって覚えるだけでしょ」と“勘違い”してしまいます。社会は「覚えるだけ」と思っていたら、テスト対策は間に合いません。まして、中学受験や高校受験、大学受験で膨大な知識を頭に入れるなんて無謀なこと。単に知識を詰め込むだけではない、“工夫”が必要なのです。では、社会の勉強では何が大切なのでしょうか?ひと言でいうと、「わかる」を軸に暗記の負担を減らすこと。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~このことを常に意識しなければなりません。キーワードは、「わかる」です。つまり理解。そう、英語や数学の勉強でも私が大事だと話している「わかる」の過程が社会でもまた大事になるのです。意外だなぁと思った人もいるかもしれません。では、どうして社会は覚えるだけではダメなのか、わかるが大切なのか。例を挙げてお話ししましょう。■「わかる」を軸に暗記の負担を減らす方法────────────────────────たとえば、歴史の教科書を見ると「明治政府は1873年、『地租改正(ちそかいせい)』という政策をおこなった」という記述があります。これを単純に暗記することもできますが、それだとスグに忘れてしまうでしょう。ところが、ここで「地租」という言葉が気になったとします。そこで、地租という言葉を調べてみると、辞書には次のように出ています。“地租とは、土地に対して課される租税(そぜい)のこと。”なるほど!土地の「地」と租税の「租」。そこから地租という言葉が生まれたのだなぁと「わかる」わけです。つまり、地租改正とは、「土地にかかる税金が、改められた」という意味になりますね。と、ここまで来ると、じゃあ明治政府は土地の税金をどうしたのか?上げたのか下げたのか?なぜそんなことをしたのか?という疑問がわいてきます。そこで、もう一歩踏み込んで調べてみるのです。こんどは、インターネットで、調べてみることにしましょう。検索ワードは「地租改正 なぜ」。これでググってみました。すると、こんな記述が見つかります。------------明治になっても,政府の財源の多くは農民がおさめる米にたよっていた。ところが,この租税は,地方によって税率がまちまちであり,また,おさめるものは米であったため,年によって収穫に差があり,政府の収入は安定しなかった。そこで政府は国庫収入安定のため,土地の所有者に地券(所有者の名前・面積・地価・地租額を記入した証書)を交付して土地の所有権をみとめ,1873(明治6)年から地租改正を行った。地租改正は,(1)米を現金にかえておさめさせる,(2)課税の基準を,収穫高から地価(土地のねだん)にあらためる,(3)税率を地価の3%とし,土地の所有者に税をおさめさせる,というものであった。そして地租改正の結果、政府の財政収入は安定した。------------ここまで調べると、「なるほど、そうだったのか!」となりますよね。政府はこれから国を発展させていくために、安定した収入(財源)が必要だったのです。こうやって自分で調べることで、理解がさらに深まります。こうして理解が深まれば、地租改正について問われてもすぐにピンとくるようになります。たとえば、定期テストなどで次のような応用問題があってもあわてずに対応できるようになります。-------問)1873年から行われた地租改正では、土地の所有者と地価を定め、地価に一定の税率を課して地租とし、土地の所有者に現金でおさめさせることにした。この改正が行われた目的を書け。-------この答えは何と書けばよいと思いますか?そうです。答えは、「政府(国)の財政収入を安定させるため」と書けばオーケーですね。このように、勉強というのは、理解(わかる)を深めることでとても強固な知識(覚える)を身につけることができます。また、単に「覚える」だけにとどまらずに、「応用問題にも答えられる力」を身につけることができるのです。ここでは歴史を例に挙げましたが、この「調べることの効果」は地理も公民も理科はもちろん、他の教科も同じです。積極的に疑問をもって、どんどん調べるくせをつけてみてください。勉強が今までよりもずっと楽しくなるはず。それでは今日の話を参考に、引き続き家庭学習を充実させていきましょう。坂本 七郎追伸:最近は「書く仕事」が多いですね。地味に忙しい日々を過ごしています。サクラサクシリーズも小さな改善を積み重ねつつ、さらによいものにしていきたいと考えています。すでにサクラサクに参加されている方は、今後、サクラサクの進化にご期待ください。追伸2:歴史的な事件や出来事を調べたいときは、今回のように「○○○○ なぜ」という検索ワードで調べるとよいですよ。そして、子どもの「調べるくせ」というのはじつは親御さんの行動からも影響を受けています。わからないことはすぐに調べる。そうした文化を家庭の中でも育てたいものです。追伸3:志望校に合格した人。そこで勉強をやめてはいけません。合格はおめでたいのですが、油断が生まれます。入学後に向けて、次の勉強をスタートしてください。ここで手を止めた人は、高校に入ってから苦労します。不合格だった人。いまは泣いてください、後悔してもよいです。けど、いつかその結果がよかったと思えるときが来ます。できるだけ早く、次の一歩を踏み出してください。「負けるが勝ち」ということわざがあります。長い目で見たとき、不合格だったことがプラスの経験として転じることがあるのです。■発行:ドリームエデュケーション

2015/03/03

閲覧総数 2124

-

9

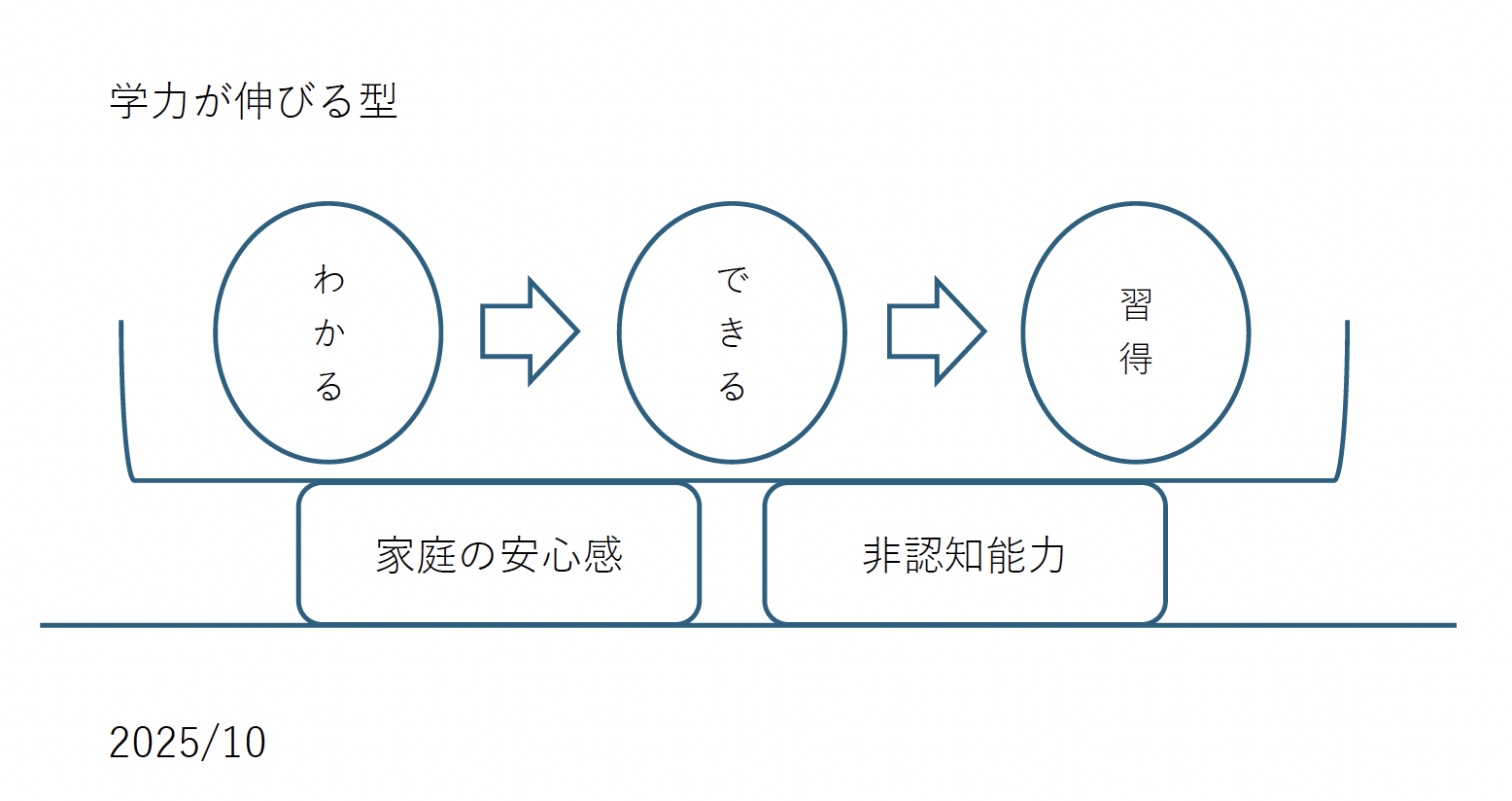

学力が伸びる「3つのフロー」と「2つの土台」とは?

こんにちは、坂本です。前回のメルマガで紹介した【グッドライフフェア@東京ビッグサイト】大盛況のうちに終了となりました!イベントの様子https://www.instagram.com/p/DPd45atkd9J/遊びに来てくれた皆さまありがとうございます。会場では、・お子さんの成長の様子を教えてもらえたり・まなぶてらすに出会えて本当に良かったと話してくれたり・慣れないサインを書いたり...と、大変貴重な経験をさせていただきました。やはり直接お話しできるというのは、とても嬉しいものですね!■もう1つ、イベントに出展が決まりました!直前の連絡となり、申し訳ないのですが、こんどの週末【文化の日(11月3日)】にこちらのイベントに今回も「まなぶてらす」として出展することが急遽決まりました。リセマム・キッズ未来博2025 @東京国際フォーラム教育系のイベントになるのでこちらも楽しみです!当日は、・ガチャ詰めポーチづくり・賢くなる折り紙という2つの体験を用意しています。(主に小学生対象のものとなります)すでに申込みサイトはキャンセル待ちの状態ではありますが、念のため告知をしておきます。それでは本日のテーマです!-------■学力が伸びる「3つのフロー」と「2つの土台」──────────────────────────「うちの子、勉強しているのに成績が上がらない…」「つい“勉強しなさい!”と言ってしまう…」そんなお悩みをよく耳にします。実は、学力が伸びる子には“ある共通の仕組み”があります。それを知るだけで、お子さまへの声かけやサポートが驚くほど的確になります。■1.学力を伸ばす「3つのフロー」勉強には、どの教科にも共通する3つのステップがあります。① わかる授業や解説を聞いて「なるほど」と理解する段階。② できる理解した内容を使って問題を解ける段階。③ 習得応用問題やテストでも自力で正確に解ける“身についた”段階。成績が伸びるお子さんは、この「わかる → できる → 習得」の流れを自分で回せる力を持っています。■2.保護者の役割は「次の段階へ」サポートすることしかし、ほとんどのお子さんは、この流れを自分で回すことができません。ここに、保護者や先生の役割が求められるのです。まずはお子さんがこのフローのどの段階で立ち止まっているのかを確認します。・授業は「わかる」けど、問題が「できない」・練習問題は「できる」けど、テストで点が取れない(=「習得」できていない)この“どこで止まっているか”を見極め、次に進む手助けをするのが保護者の大切な役割なのです。●「わかる」で止まっているなら、 親が教えたり、先生から教わることで、 わかる化する機会をつくる●「できる」で止まっているなら、 子どものレベルに合った問題集を使い、 問題演習の量を増やしていく。●「習得」で止まっているなら、 問題演習の量と内容を確認したり、 ミスをした部分の分析を一緒にする──。ただ「勉強しなさい」と言うよりも、お子さんがどこの壁で止まっているかを把握して、「次はこれをやってみようか」と具体的に促すこと。この方法だけで、お子さまのやる気は大きく変わり、成績も確実に伸びていくようになります。「私じゃ教えられない!」という場合は塾の先生や家庭教師などを利用すればいいのです。たとえば「まなぶてらす」だと、科目を選んで、すぐに先生を見つけることもできます。まなぶてらす講師検索ページ■3.フローを支える「2つの土台」そして、大事なところがもう1つあります。この3つのフローをしっかり回すためには、次の“2つの土台”が欠かせません。① 家庭の安心感いつも生活をする家庭が安心できる場所であること。これがとっても大事なのです!夫婦の仲や親子の信頼関係、「自分は大切にされている」と感じられること。こうした安心感があると、子どもは勉強に集中できます。そして、何ごとにも前向きに挑戦できます。② 非認知能力前回お伝えした非認知能力も学力に大きく影響する要素でしたね。「勉強×習い事=子どもの可能性を広げる学びのかけ算」https://plaza.rakuten.co.jp/kikuji/diary/202508270000/非認知能力とは、計画力、ねばり強さ、自己肯定感、コミュニケーション力など、テストでは測れない力のこと。この非認知能力は子どもの「好き」や「得意」を伸ばすことで自然に育ちます。ピアノを練習して発表会で拍手をもらう、スポーツや工作に夢中になる──そんな体験の積み重ねが、自信と意欲を育てていくのです。■まとめ学力が伸びる“仕組み”とは、「わかる → できる → 習得」の3つのフローを回し、その土台に「家庭の安心感」と「非認知能力」があること。図にするとこのようになります。この図を頭に入れておくことで、・お子さんがいま、何に困っているのか・どの部分を、どうサポートすればいいのかを考える1つのマイルストーンになると思います。また、ご家庭でも、「安心感や自信の土台は整っているかな?」という視点で、お子さまを見守っていただけたらと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。坂本七郎追伸:先日、北海道新聞社から家庭学習についての取材依頼がありました。じつは、今回の話はそこでお話しした内容をもとにメルマガ用に再編集したものになります。取材を受けるとこうした新たな角度からものごとを考えるとても良い機会になりますね。自分の教育理念が整理され、よりブラッシュアップされていくのがわかります。この北海道新聞の記事が出たときには、こちらのメルマガでも紹介したいと思います。追伸2:まなぶてらすですが、最近、ありがたいことに「知人に紹介されて登録しました」という方が増えています。約3人に1人は口コミで入会していまして、サービスの中身が評価されているのは本当に嬉しいことです。実は私自身も、子どもの勉強で「まなぶてらす」をよく使っています。物理の点数が悪かったときには、原因を確認して本人の意志を確認後、すぐに先生を探して翌週にはレッスン開始しました。困った時に、すぐ学び始められるのはとても便利ですし、今日の話にもあるとおり、とても大切なことなのです。(塾を探す場合、塾を探す手間、電話をして曜日と時間を確認、 体験を受けて、入会手続き。。。いろいろと面倒です、、、)一度アカウントを作っておけば、困った時だけ、単発・短期・定期でも、すぐに利用できます。(たとえば、弱点克服、過去問対策の分析や解説など)もし、まだオンラインレッスンを受けたことがないという方は、一度、まなぶてらすを体験しておくことをおすすめします。●体験レッスンはこちらからhttps://www.manatera.com/WTE/sreg.cgi安心安全で便利な「まなぶてらす」をぜひ体験してみてください。では、また次回のメルマガで会いましょう!

2025/11/01

閲覧総数 69