カテゴリ: 16 藤原氏

百済の野望と目的達成

⑴ 藤原鎌足は百済人であった(阿武山古墳)。百済名は翹岐であり、「百済王を倭国王にすり替えるため」に倭国に来た。その手始めが乙巳の変(645年)であった。

その後、倭国王を次々と暗殺していくが、ほぼ目的を達成したのが、宮崎県にいた百済王の聖武天皇を奈良県に遷したときであった(718年)。

⑵ 扶余義慈・扶余豊璋のように百済人は扶余族であった。扶余族(藤原五摂家=霞会館・春日大社)は強奪することに喜びを感ずる一族(三国志魏書・高句麗伝)である 。

⑵ 扶余義慈・扶余豊璋のように百済人は扶余族であった。扶余族(藤原五摂家=霞会館・春日大社)は強奪することに喜びを感ずる一族(三国志魏書・高句麗伝)である 。

⑵ 扶余義慈・扶余豊璋のように百済人は扶余族であった。扶余族(藤原五摂家=霞会館・春日大社)は強奪することに喜びを感ずる一族(三国志魏書・高句麗伝)である 。

⑵ 扶余義慈・扶余豊璋のように百済人は扶余族であった。扶余族(藤原五摂家=霞会館・春日大社)は強奪することに喜びを感ずる一族(三国志魏書・高句麗伝)である 。

金品だけでなくなんでも強奪する。地名も人名も系譜も歴史も良い評判も言葉も国も。

倭国歴史書原本を入手して、大王を大臣に変えた。新羅を百済に変えた。聖武東遷を神武東遷に変えた。

鳥取県にあった地名を、筑紫や日向や葛城や磐余や石上や伊勢や難波や河内や高千穂や宗像(もとは胸形)や稲葉(因幡)などに持っていった。

難波を南場に変えさせ、安倍を阿部に変えさせ、歴史書の人名を奪った。

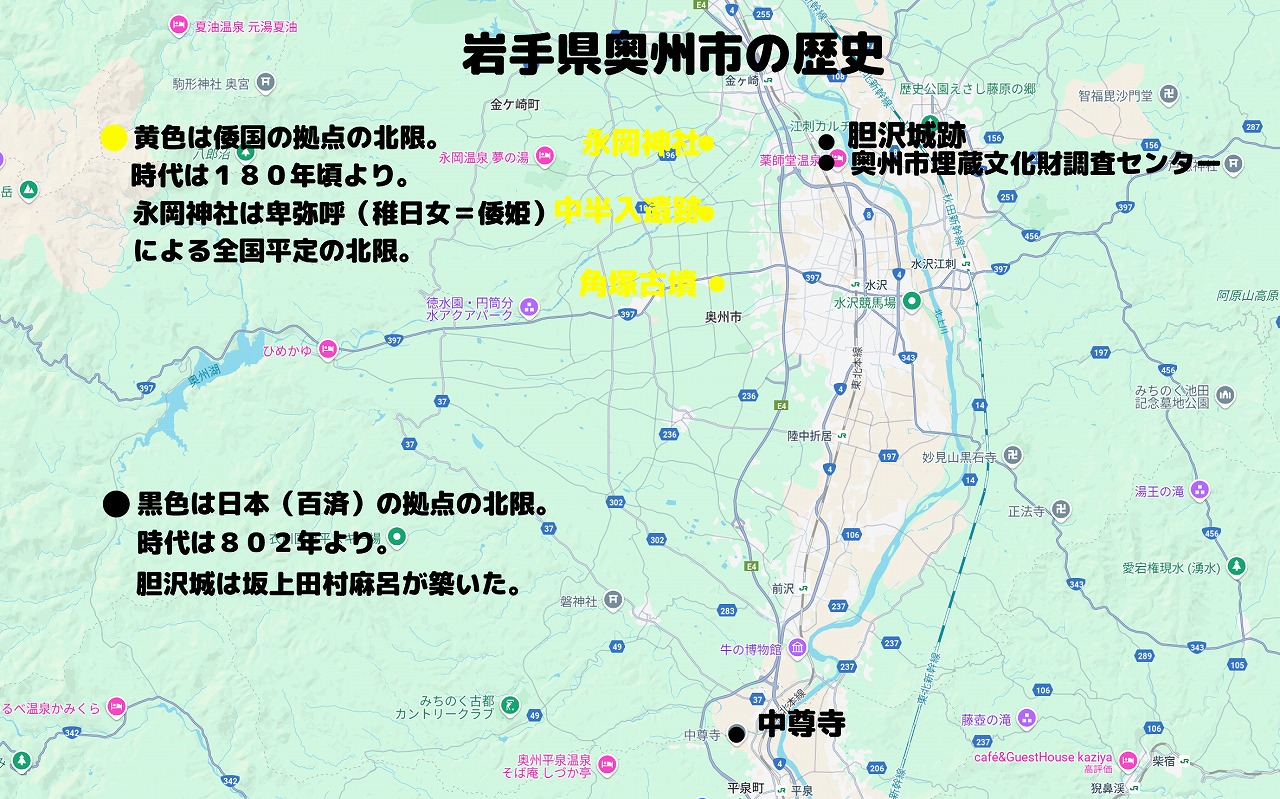

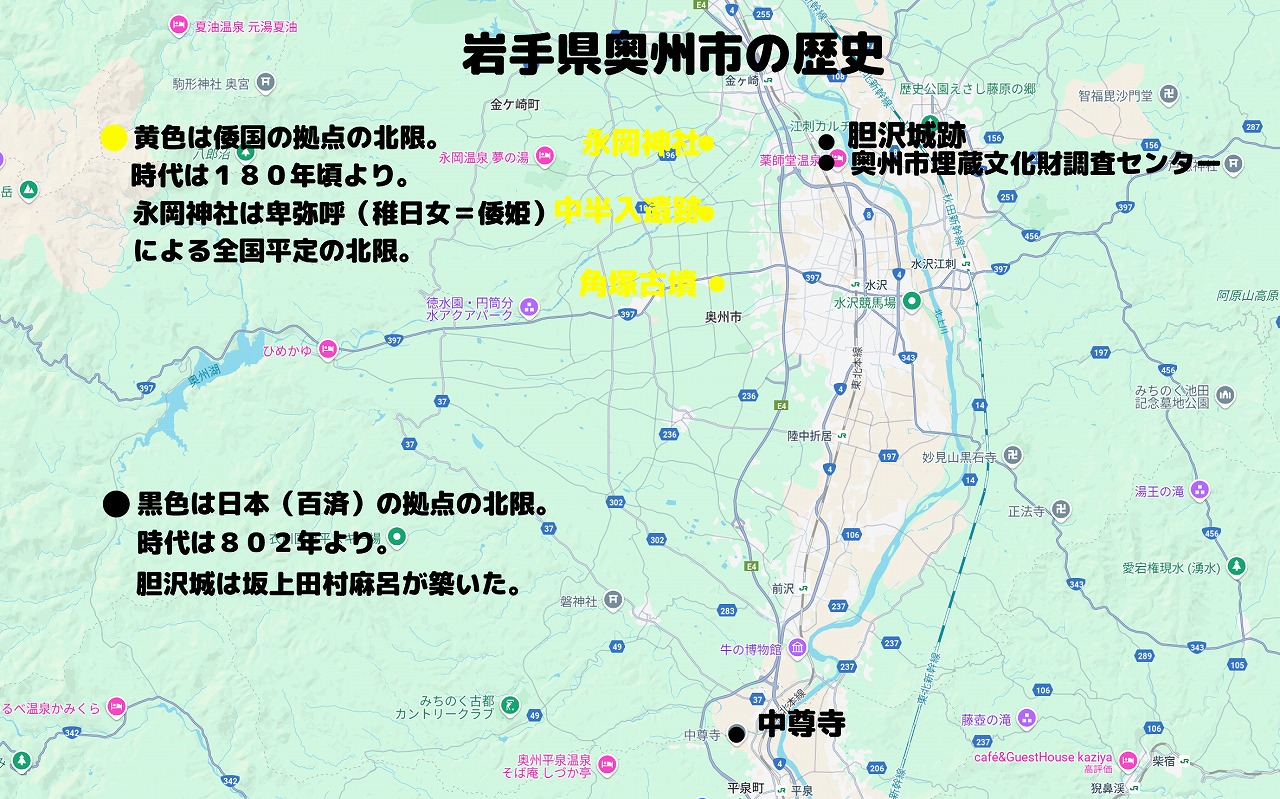

大谷翔平は坂上田村麻呂が来るまでに卑弥呼一族と一緒に奥州市に来ていた。杉原千畝の評判も奪う。

周りに受ける言葉を、そっくり口真似する。

国(倭国・朝鮮・満州国)の領土を強奪した。

藤原鎌足(翹岐)は倭国を奪う手段として六韜「権力者に近づいて徹底的におだてろ。相手の判断が鈍ったところで殺せ」を用いた(藤氏家伝)。

また、扶余族は選民意識も持っているので自分たち以外の人々を家畜や虫けらのように扱った。藤原五摂家(霞会館・春日大社)がそれである。

⑶ 蘇我馬子大王は日羅の進言(583年)により「百済は三百隻の船で倭国を侵略する計画をたてている」ことを知り、百済王の用明天皇を殺し(587年)百済兵273人を捕虜として倭国に連れて帰り奴婢とした(丁未の乱)。次の百済王の崇峻天皇も殺した(592年)。

百済は殺されないように女帝の推古天皇をたてた。推古天皇のときに75名の俗人と10名の僧を肥後国の葦北の港に送るが、蘇我馬子は11名の僧以外は受け入れなかった(609年)。

⑷ 百済王の武王(舒明)は倭国王の蘇我馬子が亡くなり次の蘇我善徳(入鹿)は人の良いことを知ったので、殺されることは覚悟のうえで、試しに幼い次男(豊璋)と三男(塞上)の王子を人質として倭国に送った(631年)。

武王(舒明)は641年に亡くなったが、次男(豊璋)と三男(塞上)は殺されずに大事にされていることが分かったので、百済は作戦を変更して、策士の翹岐(藤原鎌足)と高名な百済人40人余りを筑紫に送った(642年)。この船には皇極(斉明)や孝徳(軽皇子)や山上憶良の父も乗っていた。

「藤原鎌足(策士の翹岐)は・・・つぎつぎと王家の人々に接触して、企てを成し遂げうる明主を求めた(日本書紀・644年)」。「王家」とは百済王家であり、「企て」とは「百済王と倭国王をすり替えること」である。その手始めが乙巳の変であった。

⑸ なぜ、白村江の戦いを起こしたのか、なぜ、中大兄(百済王子の豊璋)は7年間即位しなかったのか(661年に中大兄は百済に行き、663年に百済王の禎嘉王を宮崎県に連れて帰り、高句麗の主戦力や九州各地から兵を集めて軍備を整えていた)、なぜ近江大津に遷都(667年)し壬申の乱を起こして騒ぎ立てたのか(宮崎県に百済王をかくまって軍備を増強していることが見つかりそうになったので、宮崎県の神門神社を守るためにヒバリの偽傷行動をした)、の謎が解ける。すべては、「百済王と倭国王をすり替えるため」の準備であった。

⑹ そのあと、鎌足の子孫は何度もすり替えのため、倭国王の暗殺をしているが、ほぼすり替えが成功したのは宮崎県から春日大社に呼び寄せた百済王の聖武天皇のときであった。

藤原不比等は権力者(倭国王)をおだてて側近になっていた。呪詛を罪とする大宝律令の制定(701年)や日本書紀の編纂(720年)を主導した。穂積大王を暗殺し(715年)次の倭国王は鳥取県の倉吉に留まらせ、山上憶良を見張りにつけた(716年)。

宮崎県の神門神社から聖武天皇を奈良の春日大社に呼び寄せた(718年)。

5年間、倉吉の倭国王のそばにいた山上憶良を奈良に帰らせ(721年)、聖武を倭国王のように教育させて即位させた(724年)。

春日大社にかくまっていた聖武天皇と鳥取県倉吉市にいさせた倭国王を奈良に帰らせる途中にすり替えている(734年)。しかし、平城京には本当の倭国王を知っている者が多くいたため「聖武は倭国王ではない」と言われた。「聖武は倭国王ではない」と言われるたびに遷都した。「聖武は倭国王ではない」という者は謀反を企てたとして斬首し晒首にした。怨霊として祟らないように東大寺を建立した。同じことを全国各地で行った。

奈良時代は倭王朝の一族と百済王朝の一族との血で血を洗う時代であった。長屋王や西大寺の道鏡や大伴氏や菅原道真は倭王朝側であった。東大寺と興福寺の怨霊を鎮める処理能力が限界に達したため、桓武天皇は怨霊に苦しみ平城京を捨てた(784年)。平安京では多くの寺を建て、陰陽師を雇って殺した者達の怨霊を鎮めた。東京に遷ってからは、明治神宮と靖国神社である。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Free Space

☆ 「である」調と「です、ます」調について

真実は一つなので学説の羅列はしていません。真実だと思われるものを「である」調で断定して書いています。読みづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

☆ 新しい発見があったときや以前の表現が適切ではないと思われるときは予告なく修正することがあります。

真実は一つなので学説の羅列はしていません。真実だと思われるものを「である」調で断定して書いています。読みづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

☆ 新しい発見があったときや以前の表現が適切ではないと思われるときは予告なく修正することがあります。

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

© Rakuten Group, Inc.