全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

【期間限定 15%OFF 6/11まで】Anker Eufy (ユーフィ) Security …

先日知って、少しずつ買い足して財布やら鍵やら何やらにつけていこうと思って、今回初ポチ。Find myに登録できるのでスマホとかと併せて管理できるのがいい。【期間限定 15%OFF 6/11まで】Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link(紛失防止トラッカー)【なくしものが、無くなる / 紛失防止タグ / 探し物 / 「探す」に対応 / スマホが見つかる / 置き忘れ防止 / スマホ鳴らす】

June 7, 2023

-

レフ

緊張しながら彼女の携帯に電話をかける。「I meet you. I miss you. Please, Please, I meet you.」なるべく必死な声で挨拶のふた言目に会いたいとささやく。しかも片言の英語だ。カナダのケベック州、つまりフランス系のコを食事に誘った。「わかったわ。19時にアマンド前でね。楽しみにしてるわ。」六本木で遊び始めて数ヶ月、少しだけの英語を覚え、それを聴く耳も育った。彼女とは広告のイメージ撮影で知り合った。俺はカメラマン見習いでレフ板持ち。彼女はモデル。黒髪で肌が白くてお人形さんみたいな女の子だ。夜遊びが過ぎて、クマを作ってきたが、彼女の顔色を隠すために一生懸命、光を当てた。彼女の一番近くで仕事をしていたのが俺なのだ。歳も近いこともあって、いろいろと話すようになっていた。友達以上にはなれないなと諦めていたが、奮起して食事に誘ったのだ。意外に簡単に約束できた。服装に少し悩んだが、いつも通りにジーンズにTシャツ。念のため、ジャケットを羽織って、待ち合わせ場所へ急いだ。割と見慣れた交差点の一角にアマンドはある。とりあえず、ガードレールに腰掛けて、ラッキーを一本吸う。交差点にはいろんな人間がいる。絶対にカップルではない組み合わせの男女、ビデオカメラを回す中国人、デートの待ち合わせで妙にそわそわした人、ナンパしている野郎、スカウト。その中に溶け込んで、ゆったりしていると、周りの野郎の視線が一方向を向いた。顔だけそちらに向けるとペニーがこちらにまっすぐ歩いてくる。軽く手を挙げて合図を送ると手を振ってきた。周りで舌打ちする音が響いた気がする。気分は悪くない。「ごめん、洋服選ぶのに時間がかかっちゃって。」5分遅れて来た。常習犯。でも5分きっちり遅れてくる。撮影のときは、クライアントに迷惑がかかるからいつも注意されているのだけど、ペニーは気にしない。「構わないよ。ところで、何食べる?」「えーと、とりあえずお茶しましょう。急いできたから喉が渇いたわ。」手を引かれてスタバに向かう。ここのスタバは、日本人がほとんどいない。煙草が吸えないので少々困ったが、俺の手を引いて、手際よくコーヒーを持って席につく。いつも仕事場では、手を焼くコなのだが、案外、世話を焼くのが好きなのかもしれない。「ねえ、トシって独裁者みたいな男よね。私、嫌い。」トシと言っている人物は、俺の上司、つまりカメラマンだ。確かに人当たりは苛烈だ。何度怒鳴られて、モノをぶつけられたかわからない。「でも、彼の実力は確かだから。」どうやらいろいろと愚痴があるらしい。道理であっさりと食事の約束を受けてくれたわけだ。片言の英語と日本語、片言の日本語と英語のぎこちない会話。こちらも身振り手振りを交えて、どんどんヒートアップしていく。「ねえペニー、お腹空いてない?」驚いた顔をして、外人特有のオーバーアクションをしながらこう答えた。「ペコペコよ。お酒も飲みたいわ。」「じゃあ、次に行こう。おいしいところ知ってる?」「ええ、私にまかせておいて。」スタバを出て、大通りから路地に入った静かな道を歩いていった。妙に積極的なペニーに少々驚きながら、いつもの子供っぽさがまったくないことに気付く。どうせピザかベースボールカフェかなんかかと思ったが、インド料理だった。「あなたは、カレー好き?」「うん、大好き!」本当に好きなので、ガキっぽく答えてしまった。二種類のカレーをタンドリーチキンを頼んで、お互いに分け合って食べた。愚痴ではなく、お互いの夢を語り合った。くるくると変わるペニーの表情が愛しかった。「ふぅ、お腹いっぱい!」伝票を摘み上げて、ペニーはレジに向かった。今晩は何が何でも彼女がホストらしい。支払いを済ませて、通りに出ると、ペニーが俯いていた。「どうしたの?」背中をさすりながら囁くとなんでもないと答える。ブルガリの香りがする。「帰るかい?駅まで送るよ。」と言い終わる前に、唇が塞がれていた。ペニーとの初めてのキスは、さっき食べたカレーの味と仄かな苦味が混じっていた。「どこかのバーで落ち着くかい?」ペニーは首を振る。「じゃあ、帰る?」ペニーは首を振る。「じゃあ、」と次の言葉を続けずに、タクシーを拾った。この甘い夜の1ヵ月後、ペニーはカナダに帰った。

March 18, 2005

-

インスタント・ラブアフェア(未完)

モバイルフォンに、データ着信の連絡が入った。カフェに入り、備え付けのコンピュータにIDカードを挿して、パーソナルモードに切り替える。画像付きのメールが届いている。私のサイトに訪問して、私に興味を持ってくれたらしい。淡々と賛美の言葉が並べられていて、シグネチャには、彼のサイトのアドレスが乗っていた。画像を見てみる。ごく普通の男性に見えた。少し神経質そうだけど、やさしそうだった。流行の髪型は寝癖にしか見えなかった。少しだけ、私は微笑んだ。彼のサイトにアクセスしてみた。虜になった。何故なら、私のサイトと対を成す内容だったから。テーマは『愛と死』。小説や詩、写真で彩られたサイト。らせんのように絡み合う彼と私。お互いがひとつになるような錯覚は生まれないかもしれないが、一定の距離感を楽しめる関係ではないかと思った。返事を書くことにした。淡々と秘めた想いを。あれからどれだけの時間が過ぎたのだろう。大好きだった前の彼。旅先で出会って、忘れていた頃に、偶然、街の雑踏で再会したのだ。連絡先を交換して、週末のデートを重ねた。私の誕生日にプレゼントと一緒に、「俺と付き合ってくれないか?」というとても素敵な宝物をもらった。それから1年後の誕生日も二人で過ごして、2年後の誕生日は独りだったんだ。趣味の旅行も年に2回くらい一緒に行っていたけど、別れてからは、旅行に行くことも無くなった。突然、居なくなった彼への想いを昇華させるために、このサイトを始めたのだ。このサイトでいろいろな人から励ましの言葉をもらい、いつしか過去に溺れることがなくなっていた。2年の月日。長かったようで、短かったようで。久しぶりに懐かしい思い出に浸かりながら、メールをしたためた。どこかで会ったような懐かしい想いに浸りながら、心がフワフワと浮遊を始める。それから順調に毎日メールの遣り取りが続いていく。サイト仲間からの書き込みも「最近、明るくなったけど、何かあったでしょ?」という類の冷やかしが多くなってきた。私も心が喜んでいるんだもの、仕方ないでしょ、と開き直ってみたりする。でも、彼は淡々としていた。毎日、お互いのサイトの作品と批評し合い、どちらが始めるとも無く、同じタイトルの小説を書き始めた。実際に会ったことが無い二人の間で空想の世界の二人がデートを重ねる。小説の主人公である恋人たちの模様は、実際の私と彼のようで、少しくすぐったいような感覚と逢いたいという想いが募る。小説を通じて、とても濃密な会話をしているんだ、きっと。二人の物語は呼応するように盛り上がり、いつしか終盤に差し掛かろうとしていた。出会って半年間、電話で声も聞いたことが無いし、会ったこともない。でも半年続いたお互いの小説は、二百編ほどの長編になっていた。小説が終わりを迎えたときに、彼と会って、想いのたけをぶちまけようと思った。この彼なら、私を護ってくれると強く思った。「あと、一週間くらいで、この物語を終えようと思う。もしよかったら、新しい物語を始めるために、今度の週末会わないか?」彼と私は、同じことを考えていたようだ。とても嬉しいって思った。そして、金曜の夜にエンディングをアップして、次の日の13時に、お気に入りのオープンカフェで彼を会う約束をした。彼はどんなエンディングを書くんだろう。私はもう、決めている。そして、新たな物語を彼と紡いでいくんだ。嬉しい想いが溢れ出しているのか、エンディングに向かって、私の物語はハッピーでいっぱいになっていった。それに呼応するように、彼の物語は静かに淡々としている。「何故?何故なの?嬉しくないのかしら。」不安や期待、いろいろな想いが溢れてくる。そして、眠れないまま、金曜の朝を迎えた。仕事も手につかない。二人の物語は、今日の夜、結実し、明日は彼に会えるのだ。そして、また新しい物語を紡いでいく。仕事もそぞろに、あっという間に一日が過ぎて、夜、彼のサイトを覗いた。私のエンディングは、超ハッピーで夢に溢れている感じだ。ちょっとやり過ぎたかなと思いながら、彼の小説を読んでいた。彼の小説はバッドエンドだった。小説の中の彼は事故死していた。『愛と死』が書かれていた。涙が止まらなかった。彼の小説の感想をメールした。悲しみに溢れていたら、疲れて寝てしまっていた。次の日、彼から送られてくるはずの私の小説の感想がなかった。そして、約束の時間にカフェにも来なかった。カフェの閉店時間の30分前から涙が止まらなくなった。彼へのメールの返事も来なかった。痛みに耐えられなくなり、家に帰りめそめそしていた。一週間後、小説も休止していて、コンピュータにさえ触れなくなっていたが、ふとメールボックスを覗いてみた。彼のアドレスからメールが来ていた。「はじめまして。直樹っていいます。 以前、美樹さんと付き合っていた秋一の弟です。覚えていますか? 何度かお会いして、優しくしてもらったこと、僕は覚えてます。 兄貴が羨ましかったですもん。 あ、兄貴ですが、先週の土曜に、交通事故で亡くなりました。 兄貴の遺品を整理していたら、美樹さんとのメールの遣り取りを見つけて、 全て、読みました。 連絡が遅れてすみません。 最近の兄貴、とても楽しそうにしていて、今度、美樹とやり直すんだと 俺の頭を小突きながら言っていました。 俺も、美樹さんとまた会えるかもしれないと思ったら、すごく嬉しかったんですが、 こんな形で連絡することになってしまい、ごめんなさい。…………………… 」あのメールに添付されてきた画像は、直樹君だったんだ。ちょっと大きくなった直樹君。「格好良すぎるじゃない。」涙が溢れてくる。隠れていた真実が涙で洗い流され露わになっていく。「自分で書いた物語通りになるなんて卑怯じゃない。残された私はどうすればいいのよ。」知り合った頃の彼の物語の主人公の名前が男の子は直樹で、女の子が和美だった。彼に、和美って名前、私の妹と同じ名前だよってメールしたことがあった。そして、彼は、偶然だよって言っていたんだ。でも、偶然じゃなかったんだね。そして、決心したんだ。私と秋一の新たな物語を書いていこうと。そう、あの日から、新たな物語は始まっているのだもの。私は、涙を拭って、サイトにアップする新たな小説をしたため始めた。

April 22, 2004

-

Lemon Hart

第一話 止まり木「はぁ。」焼ける。この至福の時が永遠に続けばいい。そう思いながらつい一週間前に別れた女に思いを馳せる。「いい男が独りでバーのカウンターでため息つくんじゃないの!」馴染みのバーテンが叱咤する。洗い物をしながら空になったグラスを一瞥し、「それ飲みます?ほかにします?」機微に打たれ呆然とした。カウンターの向こう側に憧れていた頃を思い出す。酒好きが講じてしがないフリーターから脱却するためにバーテンの勉強をしていたことがあるのだ。仲間連中との集まりには必ずホスト役を申し出て酒やつまみを作った。シェイカーこそ振らないがステアできるものであれば、大抵のカクテルを作れたし、リクエストや相手の好みに応じて柔軟にそこそこのバーテン面できるくらいになっていたのだ。しかし、カウンターの向こう側ではなく、止まり木でカウンターに肘を付き、頭を垂れる方を選んだ。「ああ、久々にジプシーを頼む。」「覚えてくれていたんですね。感激です。久しぶりだなー、うまく出来るかな。」茹だるような暑さに眩暈がしていた時にテキーラで喉を焼きたくて、この同じ場所で煽っていたときに、テキーラベースのカクテルとして出てきたのがこいつだった。彷徨える子羊には、ピッタリな名前だと思った。バーテンの意外なおどけ振りに目を細める。同年代のお嬢様。こんな地の底で固まった笑顔を貼り付かせながらシェイカーを振る。水物のせいで手は荒れている。いとおしげにグラスに注ぐ。いい笑顔だ。久しぶりにこの女の笑顔が見れた。「どうぞ!少しテキーラきつくしておきました。」この店のバーテンには、俺対応のレシピがよく教育されている。おかげで適量で引き上げることが出来る。「ありがと。そいえば、トミーはいつだっけ?」「彼女ですか?週末じゃないですか?彼女、学業の方忙しそうだし。」嫉妬が滲んだ眼差し。いつもの張り付いた笑顔に戻る。「そっか、あのコいいよね。」聞かなかった振りをして、客のオーダーを取りにカウンターから出て行く。そして、俺は独りになる。新宿歌舞伎町が舞台の小説をよく読む。このバーは天井から手元に向けてスポットライトがあるので適度な光量が得られる。止まり木で酒を愉しみながら小説を読むのはこの半年の間、同じ時間、同じ曜日に繰り返されてきた。別れようとどこかで諦めの心が芽生え始めたころだったのかもしれない。自分と別れた女を小説の主人公に見立てて、ずっと考えていたのかもしれない。結論は出してしまった。後悔がないわけじゃない。だが、そのまま、迷宮へと迷い込んでしまったようだ。いくら飲んでも酔わない。だが、酒はうまい。胃が焼けているのか。胸が妬けているのかわからない。だが、するどい痛みが取れない。いくら飲んでも取れない。トミーも馴染みのバーテンは、もう、店を辞めてしまった。変わらないのは、このカウンターと俺の愛する酒だけだ。「なあ、レモンハートでなんかカクテル出来るか?出来ないならラムコークにしてくれ。」レモンハートは封印していた。が、飲みたくなった。このまま自らにとどめを刺してしまう前に、この酒を愛さなければならない。いつも通りにストレートで呑むと、俺はこの愛する酒に破壊されるだろう。結論を出す前に、壊れることは許されなかった。この酒のように甘美で素晴らしく、官能的、刺激的なものはない。別れた女を思い出す。「じゃあ、やってみましょうか?」酒の味がわかり始めたバーテンがニヤリと笑う。「ああ、期待しないで待ってるよ。サービスしろよ。」とても売り物にはなりそうもないショートのカクテルが出来た。レモンハートデメララ151は、ゴールデンラムだ。茶色に混ぜられる色は決まってくる。が、見た目は捨て、味を重視したようだ。「どうぞ。」「ああ、きつそうだな。」151は、75度ある。これをストレートで呑んでいたのだから、自殺行為のそれでしかない。これを40度程度のアルコールで薄めただけのカクテル。「ん、うまい。だが、きついな。」「でも、ライムが効いているでしょ?」「ああ、レモンハートの香りを殺さない量は、難しそうだな。」「ええ、いつか頼まれると思って練習したんですよ。」「ありがと。これ、『いつもの』にするな。」「はい。うれしいです。」これで、あいつに溺れて死ななくて済む。レモンハートという、別れた女への感傷……。愛する酒に殺されなくて済む。ゆっくりと愛し、ゆっくりと漂える。レモンハートは、恋愛の味がする。

December 2, 2003

-

遺書

人は在るのか有るのか…。俺は在るのか有るのか。消えてしまいたいという願いは叶わずただ終わりまでのカウントダウンを漫然と感知する。確かに在るものである。だが、有るものになりたい。でなければ、消えてしまいたいという願いは成就しない。君を抱きしめたいその君は在るものか?有るものか?願いは在るものにしたいのではなかろうか?自らは有るものでいいのか?なんのために抱きしめるのか?俺は在るものか?意味をなしているのだろうか?願いは在るものに与えられた特権なのか?有るものの儚き夢なのか?俺は有るものか?意味をなしているのだろうか?願いは有るのもの与えられた権利なのか?在るものの尊き夢なのか?我は在るものである。だが、有るものになりたい。生きるために覚え、覚えるために忘れる。君にとって在るものであるか?有るものであるか?一生背負っていかなければならない十字架なのか?忘却の彼方へ葬り去ってくれないか?俺は有るものになりたい。有るものになりたい。

November 19, 2003

-

天使の牙~トリビュート~(未完)

いつまでも鳴りやまない君の声ありがとうとさようならを並べ、飛びっきりの笑顔で別れた最後の場面あれは、夢だったのか、それとも現実か……いくつもの二人っきりの秘密を紡ぎ、夢のように過ぎ、夢のように終わったあの秘密の扉はもう開かれることがない君の声が響いている限りは……映画の一場面のようにジャンボジェットが突っ込んだあの日ネオンの海で溺れかけている俺に微笑みかけたのは君だ「やっと出会えたね」死神を背負い世の中全てに呪詛を吐き散らしていたこの俺に天使が微笑んだ「ああ、やっと……、出会えた……」グラスを満たしていた酒を一息に飲み干し、溺れ人のように無我夢中で空気を貪る「やっと出会えた。もう、出会えないかと思っていた……」おもむろにポケットの中で潰れたショートホープを咥え、ジッポで火をつけようとする残念ながら、オイルが揮発してしまったようだ。癇癪を起こしかけた俺に、ライターを差し出す。「ありがと、……、これから用事あるか?よかったら店変えないか?」こんなしけた店に君を置いておくわけにはいかない。いたずらな瞳をこちらに向け、「ふけちゃおう。どこに連れて行ってくれる?」「姫様のご要望とあらば、天国でも、月の向こう側でも……」そして、俺と沙貴の秘密が始まった俺は失っていた片割れを手に入れ、この街は俺のもののようかに振舞えることができた全てが新鮮で刺激的で怖いものさえなかった、沙貴さえいれば。それは、麻薬のようであった。そして、悲劇の始まりでもあった。貪りあう愛の晩餐饐えた獣の匂いが漂う愛の巣苦痛と快感、小さな死と獣じみた躍動線香花火のような慎ましやかな快楽とは程遠い、二つだったものが一つになろうと願う儚くも狂おしい宴このちんけな街でも、光り輝き、全てがうまくいった満たされ、遂に俺は、唯一の武器である牙が折れた金では買えないものを失い、崖から落ちるようにボロボロになった俺がそこにいた全ては夢だったのか?沙貴がキスの雨のあと、出会ったときの微笑みで「ありがとう、さようなら」と……視界は紅で染まり…………イラクで偉大なる親父の真似しか出来ない大統領が中東でゲームを始めたあの日自棄酒で声も変わり果てて荒みきっていたときに出会ったのは君だ「また、出会えたね。」幾多の犯罪を犯し、死神を背負った俺に堕天使が微笑んだ「……、お前、沙貴か?」受け付けなくなった酒を煽り、絶句する「あなたに捨てられてから、地獄を見たのよ、地獄に連れてってくれるとは言ってなかったわ」変わり果てた沙貴を見つめる「おまえ、死んだはずじゃ……」……ふと目が覚めた気が付くとそこは地獄だったお前のいない地獄だったお前がいないこの世こそ地獄だった後悔の海で溺れるいつまでも鳴りやまない君の声ありがとうとさようならを並べ、飛びっきりの笑顔で別れた最後の場面あれは、夢だったと願い、現実(うつつ)に絶望する血まみれの手でお前を掴もうと足掻くこの街でまた沙貴を探して彷徨うあの秘密の扉を沙貴と開こうそう希い酒を煽る沙貴の願いを叶えよう「私が欲しいのは愛か死よ。それだけ」永遠を願う、そして、永遠を与えよう沙貴、お前は誰なんだ……教えてくれ……

November 14, 2003

-

ブルース(未完)

いつもと変わらない。グラスの中にオースチンニコルス。止まり木の隣の席は空いたまま。いつもと変わらない。同じ曜日に同じ時間、同じ店で同じ酒を舐めている。止まり木の隣の席は空いたまま。グラスの中に満ちているのは、悲しみではない。寂しさでもない。空っぽのココロは、それじゃ満たされない。止まり木でグラスを傾けながら萬月の世界にひたる。飢えている。人間臭さに飢えている。一定のリズムを刻む。マンネリズム。変わらない、全てが色褪せた世界。保守的ではない、革命だ。満たされない。いくら身体を重ねても満たされない。胸いっぱい、君の香りを吸い込んでも満たされない。熱い鉄棒で君の柔らかな傷を舐めても満たされない。君に食われたい。この血を肉を魂を満たされない。破壊されたい。侵食されたい。犯されたい。幾多の犯罪に手を染めようが、幾多の夜を欲望のままに過ごそうが、満たされない。声が枯れるくらい叫んでも、声が変わるくらい飲んだくれても、満たされない。偽りを続けるくらいなら、消えてしまったほうがましだ。いつもと変わらない。同じ曜日に同じ時間、同じ店で同じ酒。止まり木の隣の席は空いたまま。哭いている。俺の叫び。

November 13, 2003

-

冷たい炎、熱い氷

『ねぇ、そろそろけりをつけましょう。』大切な話があると切り出し始めた電話の向こうのついさっきまで何の隔たりもなく愛し合い抱き合った女(ひと)の冷たい一言。「けりって何の?」そうとぼけてみる。『別れたいと思うの。唐突かもしれないけど。』そういって、この一ヶ月、一人で思い悩んでいた様子を切々と話し始めた。見え透いた嘘であったが、俺を怒らせるために、気になっている人がいるんだなどと始める。すぐにいいよと返事が出るわけない。お互いに「愛している」という言葉を使わないという約束は固く守られたまま終焉を迎えようとしていた。今まで顔が目の前にあるような印象的な画面が、彼女が背景に溶け込んで、遠く見えてしまう、写実的な風景に変わる。自分の中で、何か壊れたときは、こうなる。少なからずショックを受け、冷静に次に紡ぎ出す言葉を詮索し、口の中で何度も反復する。怒りによる冷たい炎と悲しみの熱い氷「ああ、少し考えさせてくれ。」もう終わりかと意外にあっさりすべてを受け入れようとした。ふと2ヶ月前に別れようかなと思い立ったことを思い出した。弱音を吐く彼女にそんな女と一緒になるつもりはないよと切って捨てたのだ。自分の足で立って歩ける人と俺は一緒になりたいと。彼女はふて腐れ、そして静かに涙を流した。背を向けてテレビを眺めている俺の背中に、彼女がゴンゴンと2回、おでこをあてる。そして、いつのまにか寝てしまった。安らかな寝顔に涙の跡。ベッドから抜け出し、煙草をふかしながら、別れを予感していた。きつくいったものの、彼女を養うくらい屁でもないように頑張っていたのだ。その時まで、強い女(ひと)でいて欲しかった。時が満ちたら、約束を交わすつもりもあった。やはらかい頬の涙の跡をなぞっていると、彼女は目を覚ました。冷たいタオルを渡して、「せっかくの美人が台無しだぞ。」と憔悴しきった彼女をいたわる。「まだ、この女(コ)を手放せない」視界には彼女の顔しか見えないのだ。背景と一体化した冷たい感じはしない。2ヶ月前のことを反芻しながら、事務的にことを終えようとする彼女を見つめる。やはり、背景に溶けたまま。「一週間後、お互いの荷物を持ちよって会おう。別れてから何度も会うのいやだろ?」別れを前提にしたような言い方だ。そう思いながら、店を出ると別々の方向に歩き出した。彼女にはひとつ隠し事がある。一日一回必ず連絡をするという約束で夜の街と戯れることを許されていた。俺にとって彼女に足りないものを満たしてくれる女が存在したのだ。その女に出会ったのは彼女と付き合う2ヶ月前。ずるずると続く関係を清算して、先ほど、別れ話を切り出された彼女にプロポーズしようと思ったのだ。時が満ちるのは少し後になるが、仕事が評価され、それが収入に反映されると約束されたばかりなのだ。その報告をしようとする前に、別れ話が始まった。彼女のわがままは日増しに強くなり、それから逃げることなく、結果を求めて頑張ってきたのだ。驚く顔を見たくて。時が経ち、その時の話をすると、『あなたが私のために頑張っていたのは知っていたわよ。』と・・・。更に、『あなたは、私を必要としていなかった。』と続けた。「君は俺の何を求めていたの?」彼女はしばらく考えて、『あなたにはわからないわ。』初めてみせる優しい聖母のような微笑みで鉄槌を下した。遠い昔のことのようで全てが色鮮やかに鮮明でつい昨日のことのように思い出した。いとおしい人を腕に抱きながら、寝息をたてる天使のほほを優しくなでる。そこには涙の跡はない。いたずらな目をこちらに向けて、『愛してるって言って。』考え事がいつもより長かったのが不安なのか、あまり使うことのない言葉を要求してきた。この女(コ)にとっては、ごく普通で、ごく当たり前、恋人同士の間で絆を確かめ合うための言葉なのだ。ほほにくちづけをし、「好きだよ。」と返した。姫はお気に召さないようだ。白く透き通って美しい肌と均整の取れた女性らしさを隠しもせず、半身を起こして上から覗き込む。『なーんで、愛しているって言えないの?私のこと嫌い?遊び?私はこんなに想っているのにぃ。』大きなアクションとともに紡ぎ出された言葉は、すべて直球でココロに突き刺さった。アクションの続きは布団に顔を押し付け泣いているように見えた。男は女の泪に弱い。慌ててココロの中で辞書をめくっていた。頭をかきむしっている様子を察知したのか、彼女がおもむろに動いた。俺は、本気で困ると頭をかきむしる癖があるのだ。嘘泣きだったとあっけに取られている俺をよそに、いたずらな目を光らせて、俺の困っている様子を見つめている。聖母のような優しい微笑みを彼女に見たとき、長らく凍りついていたココロの中にほとばしるものを感じた。とても熱く、それを押さえ切れない。弾けてしまう。何が起こるかわからない不安に駆られながら、彼女の肩に手を置き、しっかりと目を見つめる俺の肉体があった。そして、口からほとばしるものが出てきた。「愛しているよ。」明るく振る舞っていた彼女は、精一杯の強がりをしていたのか、端正な顔をしわくちゃにして泣き出した。途切れ途切れになる鳴咽と声は、ずっと不安でしかたなかったことを訴えていた。空のように突き抜けていて太陽のように明るい女(ひと)とまわりから思われている彼女は、強さと弱さをその細い体に共存させていた。どんなに体を重ねても全てが一体になっているわけじゃなくて不安だったと訴えたのだ。そして、「愛しているよ。」と今度は自分の意志を確かめるように彼女に素直な気持ちを伝えた。確かめ合うわけでもなく、自然に唇を重ね、ひとつになった。こんなに小さくてか細いんだ。守らねばならないものと抱きしめるたびに頭の中で反芻し、ちっぽけな言葉ながら、「愛しているよ。」『私も愛してる。』とお互いのココロの鍵を開け放ち、何もかもひとつになってゆき、その想いが頂点に達したとき、まばゆいばかりの閃光の中で果てた。お互いに求めるまま、疲れ果てて、夢の世界の住人になっても、交わりつづけた。『愛』というものを理解できずに困惑し続け、贋物にココロはただれ、やけどをしていた。氷は冷たく、炎は熱いのだ。素直に表現できずに麻痺し、ココロはひどくただれていた。聖母のキスで浄化されていく魂が心地よかった。『あなたが人に期待して、何かを与えてもそれは何もしていないことに等しい』

November 10, 2003

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- スタバへ行こうっ!!!!

- 少しゆっくりめにスタバ

- (2025-11-13 08:46:04)

-

-

-

- ソフトドリンクについて語ろう

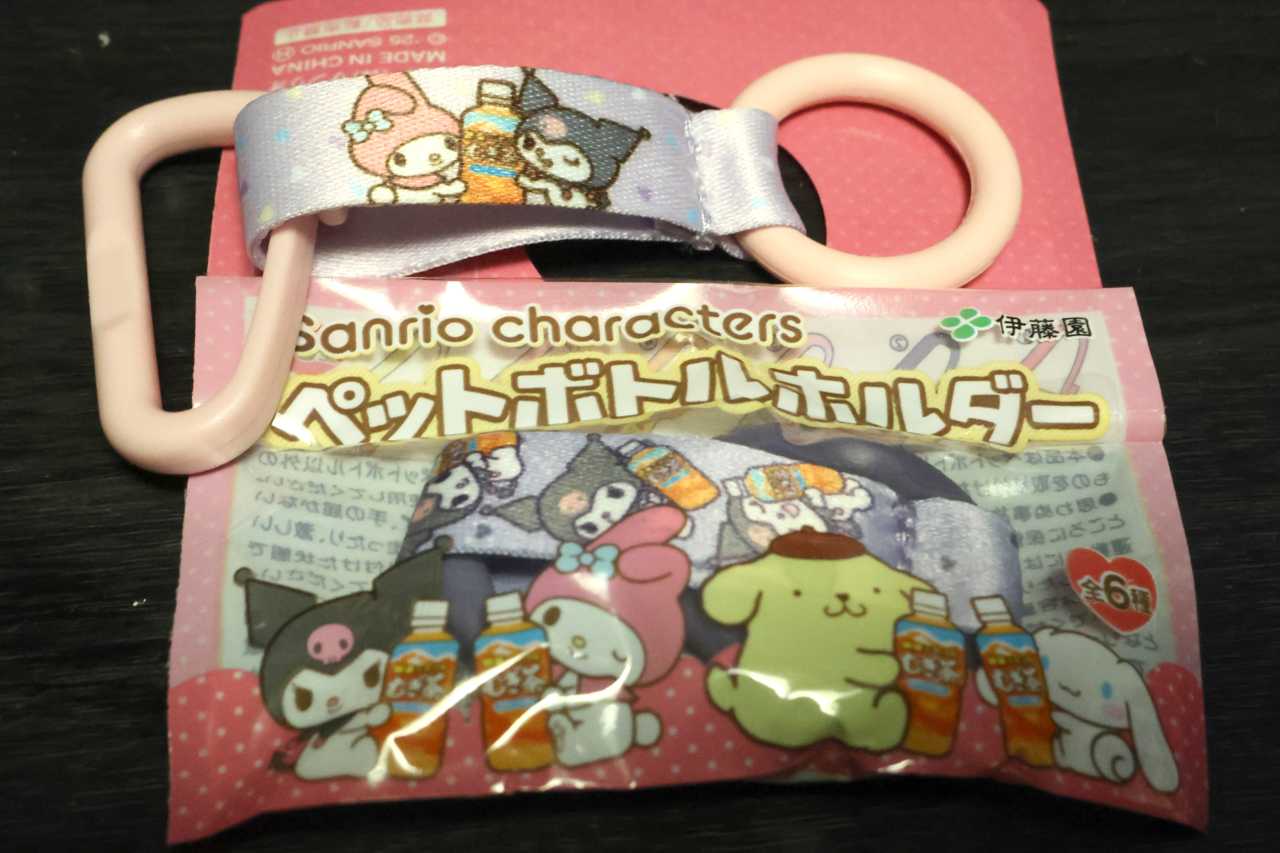

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-

-

-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆

- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…

- (2025-07-15 05:52:26)

-