-

1

軍艦対戦車 駆逐艦vsティーガー

1943年7月10日、米第7軍と、英第8軍がイタリアのシチリア島に上陸を開始した。連合軍のヨーロッパ大陸への反攻作戦の第一歩である。イタリアの沿岸師団は連合軍の大部隊上陸に戦意を喪失、ドイツ軍はヘルマン・ゲーリング師団を中心に反撃を開始した。この当時、シチリア島に配備されていたティーガーは第504重戦車大隊第2中隊(同中隊は北アフリカのチュニジアに渡り損ねた部隊で、大隊主力は5月12日までにチュニジアで全滅)であった。シチリアに残された第504重戦車大隊第2中隊は1943年5月10日にティーガー2両の補充をうけ、この時点でティーガー11両を保有、その後も順次補充をうけ、連合軍上陸の7月10日時点のティーガー保有台数は17両程度、可動車両は15両ぐらいだったようだ。反撃したヘルマン・ゲーリング師団と第504重戦車大隊第2中隊はティーガーを先頭に海岸線まで進出、ハイム少尉(Herbert・Heim)のティーガー小隊は、連合軍の上陸用舟艇を砲撃した。洋上で艦砲射撃を行っていた連合軍駆逐艦とドイツ軍戦車の間に、戦史上稀に見る『軍艦対戦車の砲撃戦』が行われた、このとき英駆逐艦ペタードが独軍車列を砲撃中に敵戦車からの反撃を受け、徹甲弾が艦体を貫通して穴が開き軽微な損害を受けたという。【〜10/6まで!! 最大2000円OFFクーポン!!】ドラゴン 1/35 WW.II ドイツ軍 ティーガーI ’131’号車 第504重戦車大隊 チュニジア マジックトラック付属 【DR6820MT】 (プラモデル) 楽天で購入 英駆逐艦ぺタード HMS Petard(G56)上陸部隊援護でカターニア近郊道路の車列を砲撃中にドイツ軍戦車の砲撃を受け砲弾が艦体を貫通したという。ヘルベルト・ハイム少尉(Herbert・Heim)上下写真:シチリアのカルタジローネ(Caltagirone)で放棄された第504重戦車大隊第2中隊のティーガー。ハイム少尉が乗車していた211号車とされるティーガー。

2006年03月14日

閲覧総数 823

-

2

TBF/TBMアヴェンジャー雷撃機

左翼を損傷し、片翼で飛んでいる。パイロットの腕前も良いのだろうが、頑丈に作られた機体にも驚かされる。日本の艦上攻撃機なら火災を起こして墜落だろう。TBF/TBMアヴェンジャー雷撃機は、ミッドウェー海戦を初陣に大平洋戦線に投入されたが、大西洋で対Uボート作戦にも投入された。雷撃機は海面近くを低空飛行して敵艦に魚雷を放つため、直掩戦闘機や対空砲火の餌食になりやすいが、アヴェンジャー雷撃機はグラマン社伝統の頑丈な機体や、基本性能の良さに支えられ多くの枢軸国艦船を撃沈した。【送料無料】アカデミー 1/48 アメリカ海軍 TBF-1C アベンジャー バトル・オブ・レイテ プラモデル 12340 色:ブラック 楽天で購入

2008年05月06日

閲覧総数 4189

-

3

ハルベの戦い 地獄からの脱出 Battle of Halbe

第二次世界大戦末期、ベルリンの戦いの同時期にベルリン南東部ハルベ周辺の森と湖沼地帯で、包囲されたドイツ第9軍の西方への脱出は凄惨を極めた戦いだった。1945年3月3日、ハルネコップ城(Harnekop Castle)での最後の作戦会議に臨むヒトラーと将軍たち一番右側の人物が第9軍司令官テオドーア・ブッセ大将■ベルリンとハルベの戦いの前哨戦ゼーロウ高地の戦いソビエト赤軍のドイツ国内進入に恐れをなしたドイツ人避難民が、大挙して西を目指して夜通し歩く光景が東部戦線の至るところで見られた。ドイツでは、ラジオ放送を通じて「ソビエト赤軍本土侵攻」を報じて国民に注意を喚起していた。1945年4月16日ソビエト軍は、オーデル・ナイセ川を越えベルリンへの総攻撃(ベルリン作戦)を開始した。総兵力は、三個方面軍総勢で歩兵250万、戦車6.250輌、航空機7.500機、火砲41.600門、支援車輌95.000台という大兵力だった。迎え撃つドイツ軍は、ヴァイクセル軍集団と中央軍集団の二個軍集団合わせて歩兵76万、戦車1.500輌、航空機2.200機、火砲9.300門、他にベルリン防衛部隊の歩兵4.5万だった。ソ連軍の攻撃の主力は、ゲオルギー・ジューコフ元帥率いる第1白ロシア方面軍の100万の歩兵と戦車3.100輌、火砲17.000門の兵力で、ベルリンから直線で約65キロの距離にあるゼーロウ高地(Seelow)を攻撃した。ゼーロウ高地は、ポーランド国境からベルリンまで高速道路(アウトバーン)が走っており、オーデル川を越えてベルリンに至るには最短コースであった。ヴァイクセル-オーデルラインを戦域とするヴァイクセル軍集団司令官が実戦経験のないハインリヒ・ヒムラーからゴットハルト・ハインリツィ上級大将に交代し、ハインリツィはゼーロウ高地とその後方を最重要防衛地域として兵力をかき集め、テオドーア・ブッセ大将の第9軍、14個師団10万の兵力と戦車510輌、火砲340門、対空砲300~400門を配置していた。ゴットハルト・ハインリツィは、オーデル川での防衛は最小限にして、オーデル川より50メートル標高が高いゼーロウ高地に主要な防御陣地を構築した。また春の雪解けでオーデル川の水位が上昇していたので、上流域の貯水池から水を放流して水位を更に上げ、ゼーロウ高地周辺の平地を沼地に変えさせた。ハインリツィは、短期間に第1~第3防衛ラインまで3層の防衛ラインを構築、人員物資が不足する中で可能な限りの防御策を講じていた。ヴァイクセル軍集団司令官ゴットハルト・フェードア・アウグスト・ハインリツィ上級大将(Generaloberst Gotthard Fedor August Heinrici)ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥の従弟。「バルバロッサ作戦」で、グデーリアンの第2装甲集団の配下で戦い、上級大将へ昇進後第4軍司令官となり、ソ連軍を相手に卓越した防御戦術を見せる。1944年に第1装甲軍とハンガリー第1軍を指揮し、スロバキアへのソ連軍の侵入を阻止した。ドイツ陸軍の傑出した戦術家の一人で、ドイツ陸軍内では防御戦のエキスパートとして知られていた。16日午前5時、対岸のドイツ軍に対し数千門の砲、カチューシャロケット、爆撃機による砲爆撃が始まった。同時刻、第1ウクライナ方面軍も攻勢を開始した。ソ連軍の最初の砲撃が終了すると、ハインリツィは第1防衛ラインから部隊をやや後方に移動させる命令を出し、その後の砲爆撃をかわした。ソ連軍は殻となったドイツ軍陣地に砲爆撃を続けた。このときの支援砲撃は120万発にも及び振動がベルリンにも伝わってきたという。ソ連軍は、ドイツ軍側に目晦ましのサーチライトを照射して渡河攻撃を開始したが、霧により光は拡散しあまり効果はなく、逆に渡河するソ連軍の姿をドイツ軍に曝す結果となり、ドイツ軍の集中砲撃で多大な損害を出した。渡河後も平地は沼地となっておりソ連軍の前進は遅遅として進まず、ジューコフは予備兵力を投入したが攻撃初日は夕刻までに6キロ前進しただけだった。ジューコフは、攻撃前にはいつも入念な偵察を行うのに、ゼーロウ高地攻撃にはベルリン占領を焦るあまりに偵察を怠っていた。ソ連軍攻勢初日、ゼーロウ高地のドイツ軍の損害は軽微だった。この状況にスターリンは、コーネフ元帥の第1ウクライナ方面軍を北進させ、ジューコフの第1白ロシア方面軍を南から支援するように命じた。スターリンはベルリン占領の栄誉をジューコフに与えたいと考えていた。コーネフの第1ウクライナ方面軍は、ブッセ第9軍の南側を守るドイツ中央軍集団(司令官シェルナー元帥)の第4装甲軍を分断しゼーロウ高地に迫った。1945年4月のソビエト軍によるベルリン占領のための攻勢(ベルリン作戦)東からゼーロウ高地を攻撃したジューコフの第1白ロシア方面軍の攻撃が阻止されたため、スターリンは、第1ウクライナ方面軍に北進を命じ、中央軍集団の第4装甲軍を撃破分断し、ゼーロウ高地の南側から攻撃した。4月17日、ブッセの第9軍は、劣勢な戦力(歩兵戦力だけでも1対10の戦力差)ながらジューコフの第1白ロシア方面軍の攻撃を阻止していた。機動予備戦力の「ミュンヒェベルク」装甲師団(Panzer Division Müncheberg)が善戦し、多数のソ連軍戦車を撃破していた。「ミュンヒェベルク」装甲師団は第103装甲旅団(Panzerbrigade 103)を基幹に編成され師団に昇格した部隊で、赤外線暗視装置を装備したパンターG型戦車や同じく赤外線暗視装置を装備したハーフトラック等の新兵器を装備し、ティーガーⅡ、ヤークトティーガー、8.8cm砲搭載自走砲、12.8 cm PaK 44対戦車砲も装備していた。師団の総兵力は6.800名と旅団程度だったが、第1SS装甲師団「ライプシュタンダルテ・アドルフ・ヒトラー」から擲弾兵部隊の一部が師団に編入されて増強され、陸軍と武装親衛隊の混成師団となった。ラジム中尉率いる赤外線暗視装置を装備した第29装甲連隊第1大隊の戦車部隊は、赤外線暗視装置を装備したシュテュアー大尉の装甲擲弾兵部隊と共に夜襲を決行しソ連軍を混乱に陥れた。しかしこれら部隊の奮戦にもかかわらず戦況は悪化していた。南部からコーネフの第1ウクライナ方面軍が攻撃に加わり第9降下猟兵師団の戦線が崩壊し、撤退を始めざるを得なくなった。4月19日、ブッセの第9軍は増援がなく、ハインリツィラインとも言うべき3層の防衛ライン全てを突破され、ジューコフの第1白ロシア方面軍に押し出されベルリン南西部のハルベ周辺の森と湖沼地帯に後退した。ジューコフは、第8親衛軍と第1親衛戦車軍をゼーロウ高地後方のミュンヒェベルク(Müncheberg)に進出させ、ブッセの第9軍の退路を塞ぎベルリンに後退させないようにした。「ミュンヒェベルク」装甲師団の残存部隊は、後方を遮断しようとしたこれらソ連軍部隊にドイツ空軍の支援を受けて突破しベルリンに後退した。フェルディナント・シェルナー元帥の中央軍集団は、コーネフ元帥の第1ウクライナ方面軍に圧倒されチェコスロバキア方向の南西方面に撤退していた。ゼーロウ高地では孤立した部隊が抵抗を続けていたが、ドイツ東部戦線は崩壊し、ベルリンはジューコフの第1白ロシア方面軍とコーネフの第1ウクライナ方面軍に挟撃包囲される状況となった。第9軍司令官テオドーア・ブッセ大将(General der Infanterie Theodor Busse)1943年マンシュタインのドン軍集団の作戦部長から、1944年東部戦線で南方軍集団の参謀長を務め、第1軍団長から1945年1月、第9軍司令官に任命される。第1白ロシア方面軍司令官ゲオルギー・コンスタンチーノヴィチ・ジューコフ元帥(Georgy Konstantinovich Zhukov)モンゴル第57特別兵団長として第二次ノモンハン事件(ソ連側の呼称・ハルハ河の戦闘)で日本軍(関東軍第23師団)に機械化部隊の集中攻撃で壊滅的打撃を与えた。独ソ戦開始時は参謀総長兼国防人民委員代理。開戦後は各方面軍の総司令官としてスターリングラード、レニングラード、モスクワ、クルスク等の主要な戦いに参加。バグラチオン作戦でドイツ中央軍集団を殲滅し、白ロシアからドイツ軍を駆逐する。第1白ロシア方面軍司令官としてベルリン作戦の主力部隊を指揮。第1ウクライナ方面軍司令官イワン・ステパノヴィチ・コーネフ元帥(Ivan Stepanovich Konev)シベリア、極東の軍事コミッサール。師団長、軍団長を経て1940年中将に任命され、ザバイカル軍管区司令官となる。独ソ戦が始まると対独戦の各方面の軍司令官となり、ポーランド、チェコスロバキアの解放作戦の指揮にあたる。1944年元帥。1945年第1ウクライナ方面軍司令官として、ベルリン作戦でジューコフ元帥の第1白ロシア方面軍を支援した。オーデル川を越えるソビエト軍に発砲するドイツ軍の88ミリ高射砲オーデル川を越えゼーロウ高地に向かうソビエト軍のT34/85ゼーロウ高地のドイツ軍ゼーロウ高地のドイツ軍、第9降下猟兵師団の兵士MG42、MKb.42(H)、パンツァーファウスト を携えている。戦闘後ゼーロウ高地に放置されたドイツ軍の砲や戦車の残骸「ミュンヒェベルク」装甲師団に配備されたパンターG「ウーフー」 (Panther G Uhu)キューポラに赤外線暗視装置(F.G.1250)「インフラロート」を取り付けている。赤外線暗視装置「インフラロート」赤外線望遠照準器1221型と出力200Wの20cm赤外線投光器を組み合わせたもの。夜間において400m以内の目標を補足することができた。この装置は、「照射装置」と「暗視装置」の2つのユニットで構成され、「照射装置」で赤外線を照射し、反射してくる赤外線を「暗視装置」で捉えることで、夜間でも目標が見える仕組みになっていた。赤外線暗視装置「インフラロート」赤外線望遠照準器1221型赤外線望遠照準器1221型赤外線暗視装置搭載Sd Kfz 251/1「ファルケ」(Falke)「ミュンヒェベルク」装甲師団のシュテュアー大尉の装甲擲弾兵部隊はSd Kfz 251/1「ファルケ」とSd Kfz 251/20 「ウーフー」を装備し、ラジム中尉率いる赤外線暗視装置を装備した第29装甲連隊第1大隊の戦車部隊を支援した。赤外線暗視装置搭載Sd Kfz 251/1「ファルケ」(Falke)60cm赤外線投光器を搭載したSd Kfz 251/20 「ウーフー」(Uhu)60cm赤外線投光器の投射距離は1500m。Sd Kfz 251/20「ウーフー」の60cm赤外線投光器Sd Kfz 251/20「ウーフー」の60cm赤外線投光器Sd Kfz 251/20「ウーフー」の60cm赤外線投光器ゼーロウ高地を攻撃するソビエト軍ゼーロウ高地を突破し、ベルリンに向かうソビエト軍のT34/85ハインリツィの指示で沼地になった平地にソビエト軍は前進路を急造した。■ハルベの戦い4月22日ハインリツィは、第9軍を速やかに西方に撤退させないとソ連軍に包囲されると総司令部に進言していたが、ヒトラーはベルリン方向の北方へ移動するよう命じた。ハインリツィは、ヒトラーの命令に従うつもりはなく第9軍を西方に撤退させるつもりでいたがソ連軍の行動が早く、ブッセ第9軍と第4装甲軍の一部、フランクフルト守備隊の残存兵は、ベルリン南東部シュプレーの森と湖沼地帯でジューコフの第1白ロシア方面軍とコーネフの第1ウクライナ方面軍に包囲された。分断された第4装甲軍は第9軍に編入され、包囲された兵力は歩兵約8万、戦車79輌、装甲車150~200輌、火砲1000門以下と推定されている。他に数万人の避難民と現地住民が包囲網の中にいた。包囲したソ連軍は、コーネフの第1ウクライナ方面軍を中心として歩兵28万、戦車と自走砲280輌、火砲7.400門、航空機1.500機の兵力であった。包囲されたドイツ軍は、ソ連軍航空機による地上攻撃の格好の標的となり、民間人にも多数の犠牲者が出た。ブッセの第9軍に残された道は、ソ連軍の包囲網の西側を突破してヴァルター・ヴェンクの第12軍に合流することであった。降伏し捕虜になることは論外であった。軍人民間人、皆ソビエト赤軍の残虐行為を恐れていた。ドイツ国内に侵入したソ連軍の蛮行は苛烈を極め、捕虜への虐待、拷問、殺害は常態化しており、民間人からの略奪、女性住民への性的暴行は、ソ連軍に占領されたドイツの都市、町、村の多くで起こっていた。ナチス党員であることが発覚すれば、即決裁判でその場で処刑された。1945年4月下旬、シュプレーの森と湖沼地帯に包囲された第9軍ベルリンは包囲され市街戦が始まっていた。あるドイツ軍将校は、「西部戦線から東部戦線までたった1日で行軍できる距離になるとは、誰が想像しただろうか」シュプレーの森と湖沼地帯を移動するドイツ軍ハルベの戦い ドイツ人避難民シュプレーの森と湖沼地帯に散乱する死体補給を絶たれたドイツ軍は食料、弾薬、医薬品がすぐに不足し始め、林道には軍用民間の車列が絶え間ないソ連軍の砲爆撃に曝され、残骸や人馬の死体が散乱する殺戮地帯と化した。地獄のような状況に一部の兵士は脱走して民間人から食料品を強奪した。シュプレーの森と湖沼地帯で破壊されたドイツの軍用・民間車の残骸集結してきた車列にソ連軍の砲爆撃が集中した。ハルベの森林地帯で破壊されたドイツ軍の車輌ハルベの戦い ソビエト軍のT34/854月23日夕方、ヴァイクセル軍集団は第9軍に無電命令を出した。ハインリツィからブッセへの最後の命令ともいうべきものだった。「第9軍は西方へ脱出せよ。南部環状アウトバーンを越えヴェンクの第12軍と合流。東部戦線の任務を解除する」ブッセは西方への脱出を決意、第9軍に包囲網の西に位置するハルベ(Halbe)から、ソ連軍の包囲を西に突破しヴァルター・ヴェンクの第12軍に合流するように命じた。ベルリンのヒトラーは、戦況を無視した「ベルリン救援のためベルリンに進撃せよ」のヒステリックな命令を出し続けていたが、ヨードル上級大将の「第12軍がエルベ川を挟んで米軍と対峙している状況が続いていることから、米軍はエルベ川を越えて進撃しては来ない」ということを聞き入れ、第12軍と第9軍が合流すればベルリン救援が可能になると考え、ハインリツィに第9軍の西への移動を許可した。ヒトラーは、ヴァルター・ヴェンクの第12軍にはベルリンを救援するように命じた。ヴェンクはヒトラーの命令に従い、第12軍を南西からベルリンに侵入させようとしたが、ポツダム周辺で第1ウクライナ方面軍の頑強な抵抗に遭遇し前進は停止した。ヴェンクはベルリン救援を諦め、ブッセの第9軍救出に方針を切り換えた。ヴェンクは第12軍全軍将兵に語りかけるように通達した。"Kameraden, ihr müsst noch einmal rein. Es geht nicht mehr um Berlin, es geht nicht mehr um das Reich. Ihre Aufgabe war es, Menschen vor den Kämpfen und den Russen zu retten."「戦友諸君、もう一度前進してもらわなければならない。すでにベルリン、ドイツ帝国が問題なのではない、人々を戦闘とロシア兵から救うことが諸君の責務である」このとき第12軍で18歳の工兵だったハンス・ディートリヒ・ゲンシャー(Hans-Dietrich Genscher・戦後、西ドイツの副首相兼外務大臣)はヴェンクの通達に、「忠誠と責任、そして連帯感」を感じ皆高揚したと回想している。エルベ川沿岸には少数の警備部隊を残し、第12軍主力は東へ向かった。4月24日、第9軍救出のため第12軍の東方への攻撃が第20軍団(テオドール・ケルナーRAD師団・シャルンホルスト師団)を中心に開始された。テオドール・ケルナーRAD(国家労働奉仕団)師団が、トロイエンブリーツェン(Treuenbrietzen)を攻撃し、シャルンホルスト師団はベーリッツ(Beelitz)を攻撃した。トロイエンブリーツェンの町では、ソ連軍が戦勝祝いと称して大宴会を開いて、多くのドイツ人女性が拉致され性的暴行を受けていた。町はテオドール・ケルナーRAD師団が奪還したが、ソ連軍は反撃しトロイエンブリーツェンの町を再占領した。この争奪戦で住民とイタリア人捕虜が虐殺された(トロイエンブリーツェンの虐殺・Massaker von Treuenbrietzen )。イタリア人捕虜はソ連軍によって解放されていたためドイツ軍に虐殺され、ドイツ人住民はソ連軍によって虐殺された。ベーリッツ(Beelitz)を攻撃したシャルンホルスト師団は、ソ連軍の防備が手薄な地域に突出部を形成することに成功した。ウルリヒ・フォン・フッテン師団はこの突出部を利用してポツダムへの接近を試みポツダム守備隊との接触に成功し、ベルリン、ポツダムからの避難民の脱出路となった。他の部隊は、第9軍と接触するため東への前進を続けていた。ヴェンクはベーリッツのこの突出部の最深部で、第9軍にメッセージを送った。「第12軍は避難路を確保しつつ待機中、第9軍急がれたし」第9軍が集結したハルベ(Halbe)から第12軍突出部のベーリッツ(Beelitz)までは、約60キロ(ハルベ村からベーリッツの町まで直線で50キロ)の行程があり、森林と湖沼地帯が続き、狭い林道や小さな橋を越えて行かなければならない難路だった。第12軍司令官ヴァルター・ヴェンク大将(Walther Wenck)ドイツ陸軍で最も若い軍司令官で、あだ名は「少年将軍」(敗戦時44歳)第12軍が配備されていたエルベ川沿岸には、戦争末期多くの避難民が難民キャンプを形成していた。ヴェンクはこれらの難民に食料と宿泊施設を提供するのに多大な労力を費やした。第12軍は毎日25万人~50万人の避難民に食事を与えていたと推定されている。4月25日、包囲された第9軍の西方への脱出が開始された。ブッセは包囲網で防戦中の部隊を除いて、突破の先頭に中央軍集団から分断され、第9軍に編入された第4装甲軍の2個機甲部隊を配置した。第21装甲師団からルック戦闘団と第35SS警察擲弾兵師団からピプコルン戦闘団を編成させて、ルッケンヴァルデ(Luckenwalde)に向けて突破することを命じた。ブッセは、第12軍のヴェンクに「第9軍は芋虫の様に西へ進んでいる」と打電した。ルック戦闘団はハルベから前進を開始、ピプコルン戦闘団はシュレプツィヒ(Schlepzig)から前進を開始した。ピプコルン戦闘団は、まもなくソビエト赤軍第329狙撃師団に遭遇、激戦となりピプコルン戦闘団は壊滅、ピプコルンSS大佐は戦死し残存兵はルック戦闘団に合流した。ルック戦闘団は、バールート(Baruth)付近でソビエト赤軍第50親衛狙撃師団に遭遇、激戦となり前進を阻まれソ連空軍の攻撃で壊滅。ブッセは、戦闘団の残存部隊はバールートに留まるように命令したが、ハンス・フォン・ルック中佐は部隊の解散を命じ、各自でエルベを目指すように指示、ルック中佐は第9軍に合流しようとしたが途中でソ連軍の捕虜となった。二つの戦闘団はソ連空軍の8~9機編隊の爆撃を500回以上受けたという。ルック戦闘団指揮官ハンス・フォン・ルック中佐(Hans von Luck)ピプコルン戦闘団指揮官リューディガー・ピプコルンSS大佐(Ruediger Pipkorn)第9軍の包囲突破戦ルック戦闘団とピプコルン戦闘団の前進路包囲網全体が攻撃を受けていた。第9軍司令部は前線に近すぎたため司令部が前線化し、指揮統制機能を失っていた。命令が届かない部隊が続出し部隊は混乱した。第9軍司令部は、ハルベ森林地帯の地図すら所持しておらず、ヴァイクセル軍集団司令部とも連絡がとれなくなった。4月27日、ハルベ周辺の森林地帯にソビエト第2航空軍により、2,400回の襲撃と1,600回の激しい爆撃が行われた。ハルベ村(Halbe)当時ハルベ村の17歳の少女エリカ・メンツェの記録に、「戦車が車体も見えないほど負傷兵が鈴なりになっていた。一人の負傷兵が戦車の後ろに落ちた。続く戦車が彼を完全に押しつぶし、次の戦車が大きな血だまりの中を通り過ぎた。兵隊自身はあとかたもなくなっていた。ぐしゃっと押しつぶされて平らになった。頭は黄色がかった灰色、腕は灰黒色、結婚指輪だけが金や銀の輝きをたもっていた」ハルベの森林地帯で砲爆撃で破壊されたドイツ軍の車輌避難民の姿が見える。ハルベの森林に埋葬されたドイツ兵の墓埋葬される遺体はまだましで多くの遺体が野ざらしで放置されていた。遺体を積み上げ土嚢代わりにして使う残忍な接近戦が繰り広げられた。ハルベ村の戦闘ハルベの戦い PAK40ハルベ駅の戦闘ハルベの戦い パンツァーシュレックを構えるドイツ兵ハルベの戦い大戦末期のドイツ軍には17~18歳の少年兵が多くいた。ハルベの戦い 疲れきったドイツ兵ハルベの戦いでハルベ周辺で撮影されたとされるハーフトラックSd Kfz 251/1 Dハルベの戦いでハルベ周辺で撮影されたとされるヘッツアーハルベの戦い Sd.Kfz.234/2装甲偵察車プーマとドイツ兵ハルベの戦い 撃破されたパンターG型戦車と乗員の死体転輪がスチールホイール仕様になっている。ゼーロウ高地からハルベ地域に撤退してきた第502SS重戦車大隊のティーガーⅡ■第502SS重戦車大隊の戦い4月27日夜、ブッセは掌握下にある最後に残った装甲部隊、第502SS重戦車大隊の残存ティーガーⅡ14輌とクルマルク装甲擲弾兵師団の残存擲弾兵部隊とハーフトラックで戦闘団を構成して突破を再開した。指揮官は、第502SS重戦車大隊大隊長のクルト・ハルトランプフSS少佐(Kurt Hartrampf)。第502SS重戦車大隊のティーガーⅡ14輌に第9軍最後の燃料を補給した。ティーガーⅡの砲塔や車上には負傷兵が乗せられた。戦闘になればそのまま見捨てられるが、それでも負傷兵は戦車の車上に乗ることを希望した。多くの負傷兵がそのまま置き去りにされる状況だったからだ。第2中隊のティーガーⅡ7輌と熟練の歩兵たちが先頭になり、攻撃合図の白い信号弾が上がり前進を開始した。脱出路は狭い林道で、歩兵がティーガーの支援を受けて森林地帯で白兵戦を繰り広げながら前進した。後続部隊は、もはや部隊としての前進ではなく、100名程度の小グループがバラバラに森林地帯を進み、それに難民が加わり西を目指した。4月28日明け方、ベルリン~ドレスデン線アウトバーンに近づいたときハルトランプフの部隊にソ連軍の激しい砲撃が加えられた。ティーガーⅡは歩兵と共同しソ連軍砲兵一個中隊を粉砕するが、ソ連兵の近接攻撃でティーガーⅡ1輌が撃破される。アウトバーンを跨ぐ陸橋をティーガーⅡ3輌が渡り反対側に橋頭堡を築いた。ハルトランプフは後続部隊を待った後、前進を再開したがティーガーⅡ2輌が衝突して失われた。ヴュンスドルフ(Wünsdorf)とバールート(Baruth)間の96号線街道に差し掛かるとハルトランプフの部隊は、ソ連軍の激しい攻撃を受けた。ヴュンスドルフには、国防軍最高司令部があり巨大な地下施設があったが放棄されていた。第二次世界大戦が始まる前、ハルトランプフは第5装甲連隊に配属されてヴュンスドルフに駐屯していて、訓練等で周辺の地理を熟知しており土地勘を生かして街道周辺のソ連軍を撃退した。戦闘で分散したハルトランプフの部隊は、ヴェンダーの森林官舎周辺で集結したがティーガーⅡの燃料消費が激しく、擲弾兵部隊のハーフトラックの燃料をティーガーⅡに移しハーフトラックを放棄、歩兵は徒歩となった。第502SS重戦車大隊大隊長クルト・ハルトランプフSS少佐(Kurt Hartrampf)1935年ヴュンスドルフで編成された第5装甲連隊に配属され戦車兵としての訓練を受ける。陸軍除隊後、1938年武装親衛隊に入隊した。ポーランド戦、フランス戦で電撃戦を経験する。第3SS装甲師団で中隊長、第10SS装甲師団で大隊長を務める。1943年1月30日にSS少佐に昇進。1944年8月20日、第102SS重戦車大隊(後に第502に改番)に配属される。ノルマンディーの戦いで大隊長が負傷して後任として、ハルトランプフが第102SS重戦車の大隊長になる。第502SS重戦車大隊(ティーガーⅡ31輌保有)は、1945年3月ヴァイクセル軍集団第9軍に派遣される。ハルベからの脱出戦でハルトランフは全ての車輌を失うが、残存した部下(大隊には1000名以上の兵員がいたが、150名程度に減少)を率いてエルベ川に向かい米軍に降伏し、最後の苦難の旅路を生き延びた。1945年4月28日にベルリンの総統大本営から第9軍への無線メッセージにクルト・ハルトランプフSS少佐にゼーロウ高地の戦闘やその後の功績に対して騎士鉄十字章授与が決定した連絡があったとされる。総統大本営と第9軍の無線交信記録が無いため確認ができず明確になっていないが、戦後、騎士鉄十字章授与者協会(OdR)はクルト・ハルトランプフSS少佐を騎士鉄十字章受章者として認めている。4月28日夜、ハルトランプフの部隊はクンマースドルフ(Kummersdorf)の戦車試験場を奪還通過した。故障したティーガーⅡ2輌を爆破処分。このときハルトランプフたちは、爆破放棄された超重戦車マウスの残骸を目撃していたかも知れない。この超重戦車マウスは戦後ソビエト軍が鹵獲し、グビンカ戦車博物館に展示されることになる。クンマースドルフ戦車試験場で爆破放棄されたマウス(Maus)試作2号車砲塔未完成の試作1号車は無傷で鹵獲され、戦後ソビエトに輸送し、試作1号車の車体に破壊された試作2号車の砲塔を乗せ、各種の試験に供されたのちグビンカ戦車博物館に展示されることになる。4月29日夜、ベルケンブリュッケとメアテンスミューレの間を通過し、ティーガーⅡ2輌故障のため爆破処分した。4月30日、ヘニッケンドルフ(Hennickendorf)を攻撃し突破、ベーリッツの第12軍の前線まで後10キロ足らずだった。この日の午後3時過ぎ、ベルリンの総統地下壕でアドルフ・ヒトラーと妻のエヴァ・ブラウンは拳銃と毒薬を使い自殺した。5月1日早朝、ハルトランプフの部隊と後続の部隊が西の空に信号弾が打ち上がるのを見た。第12軍のウルリヒ・フォン・フッテン師団が打ち上げた信号弾だった。第9軍の兵士たちは狂喜した、すぐに応答の信号弾を打ち上げた。その日の夜、ソ連軍航空機が去った後、最後に残ったティーガーⅡ2輌(エルンスト・シュトレンクSS軍曹とヴェルヘルム・クルストSS少尉の車輌)を先頭に突撃を開始した。弾薬は殆どなく、食料はなく疲れきった状態で死力を尽くしての突撃だった。先頭のシュトレンクSS軍曹のティーガーⅡは、ソ連軍の対戦車砲1門と戦車3輌を撃破して、なおも突進したが燃料タンクを打ち抜かれ爆発炎上した。後続のヴェルヘルム・クルストSS少尉のティーガーⅡはエルスホルツ(Elsholz)付近で燃料切れで放棄された。こうして第502SS重戦車大隊のティーガーⅡは全て失われた(4月27日からの突破戦が開始されてから第502SS重戦車大隊は70輌以上のソ連軍戦車を撃破したとされる)。ハルトランプフは生き残った兵を率い、エルベ川へ向かった。後続の第32SS戦車猟兵大隊の残存部隊(指揮官クラウスSS大尉・Paul Krauß)は、最後の突撃砲2輌とハーフトラック1輌を先頭に第9軍の司令部要員も一緒に突撃を開始、1キロ突進し突撃砲とハーフトラックは失われたが、ベーリッツの南で第12軍のテオドール・ケルナーRAD師団の兵士と接触した。多くの犠牲を出して突破が成功した瞬間だった。第12軍ウルリヒ・フォン・フッテン師団のゲルハルト・エンゲル師団長(Gerhard Engel )は突撃砲とハーフトラックからなる混成部隊を急遽組織し第9軍と接触した地域に投入、ソ連軍を周辺から追撃排除し第9軍の脱出路を確保した。ウルリヒ・フォン・フッテン師団長ゲルハルト・エンゲル中将(Gerhard Engel)第9軍と接触したという連絡を受けたヴェンクは、自らオートバイを運転し前線に向かい、疲れきった姿で歩いている第9軍の兵士と難民たちを言葉を失って見た。彼らは、ハルベから傷つき血を流し苦難に耐えて脱出してきた。兵士は戦友を、難民は家族、家財を、すべてを失っていた。脱出者の列からヴェンクに向かって、痩せて汚れた一人の軍人が近づいてきた。ヴェンクは最初何者か分からなかったが、ブッセ大将だということに気づいた。二人は言葉もなく手を握り締め、ヴェンクはブッセに。「あなたに会えたことを神に感謝する」と言葉をかけたという。第9軍の包囲突破戦最初の突破に投入されたルック戦闘団とピプコルン戦闘団は壊滅したが、バールート方面にソ連軍を引き付ける役割を果たし、ハルトランプフや後続の部隊が突破する成功の捨石となった。脱出してきた第9軍の兵士と避難民には暖かい食事が与えられ、兵士には新しい制服が支給された。ヴェンクは、食料と衣服を予め用意していた。第9軍の先頭は、ベーリッツで第12軍に接触したが、後尾はハルベとシュトルコー(Storkow)で防戦していて、多くの部隊がベーリッツからシュトルコーまでの広範囲に分散していた。今は脱出路が閉じる前に一人でも多くの兵士と避難民を第12軍に脱出させることだったが、連絡が付かず命令が届かない部隊は混乱の極みにあり、ソ連軍に包囲され壊滅していった。第9軍は軍としての統制がすでに崩壊しており、陸軍部隊と武装親衛隊の間に不信感が広がり銃撃戦が行われるという事態が起きている。5月1日からの数日間で、約25.000人の将兵と5.000人の避難民が2号線を越え第12軍と合流した。脱出が遅れた部隊の多くはルッケンヴァルデ西方で、ソ連第4親衛戦車軍に包囲され壊滅した。徹底抗戦の後、自決した将兵も多くいた。ハルベの戦いのドイツ軍の損害は戦死30.000人、捕虜25.000人、民間人の死傷者は現在でも不明だが10.000人以上が死亡したと推定されている。ソビエト軍の損害は20.000人が戦死したとされる。ハルベ森林地帯のソビエト軍 SU-152と歩兵第12軍の少年兵第12軍は寄せ集めの部隊ではあったが、現場の指揮は壊滅した部隊の生き残りのベテラン将校や兵士が執っており、戦闘力はけっして侮れないものがあった。■第12軍と第9軍の降伏ヴェンクの第12軍は、第9軍の脱出できた部隊とポツダム守備隊を収容した後、エルベ川へ向けて防戦しながら後退を始めた。5月3日ヴェンクは、旗下の第48装甲軍団司令官エーデルスハイム中将にアメリカ軍と降伏交渉を行うように命じた。エーデルスハイムは、シュビムワーゲンでエルベ川西岸に渡り、米第9軍に降伏の意思があると伝え、翌日の朝米独の代表団による降伏の話し合いが、エルベ川西岸のシュテンダル市の市庁舎で行われた。米第9軍司令官シンプソン中将は、難しい立場に置かれた。人道的配慮だけではなく同盟国ソビエトの感情も考慮しなければならない。アメリカ側の条件は以下の通りになった。1.負傷兵の受け入れはドイツ側で介護に必要な人員・器材・薬剤を用意しエルベ川沿岸まで運搬すること。2.難民の受け入れは拒否する。3.武装解除した兵士は捕虜としての義務を果たした場合にのみ安全が保証される。4.エルベ川船着場の使用については、シェーンハウゼン(Schönhausen )、タンガーミュンデ(Tangermünde)、フェルランド(Ferchland)の3地点のみとする。5.渡河にはアメリカ軍のいかなる援助も受けられない。5月5日、第12軍と第9軍残存部隊は、タンガーミュンデの破壊された鉄橋と、指定された3地点から船、ボートを使ってエルベ川を渡り始めた。このとき多くの避難民がドイツ兵に紛れ込んで西岸に逃げようとしたが、アメリカ軍の検問所で捕まり東岸に連れ戻された。5月6日、友軍と避難民を逃がすため東岸で防戦を続けていたマックス・ブッシュ少佐が指揮する歩兵連隊シャルンホルストは、パンツァーファーストだけで敵戦車14輌を撃破している。夜、エルベ川がソ連軍野砲の射程圏内に入り、エルベ川東岸に砲撃が開始された。アメリカ軍はエルベ川沿岸から退避し、ドイツ第12軍の工兵隊は沿岸からアメリカ軍がいなくなるのを見計らい、突撃ボートや艀を使い、避難民1万人以上を西岸に運んだ。タンガーミュンデの破壊された鉄橋からも多くの避難民が西岸に渡った。5月7日、第1170突撃砲旅団は車輌装備を破壊し西岸へ渡り、しんがりを勤めたテオドール・ケルナーRAD師団とシャルンホルスト師団も西岸に渡った。最後のゴムボートが銃弾の中を東岸から離れた。第12軍司令部が乗っていた。司令官ヴァルター・ヴェンク大将、参謀長ギュンター・ライヒヘルム大佐、参謀フォン・フンボルト大佐及び二人の将校と数人の下士官だった。第12軍司令官ヴァルター・ヴェンク大将(Walther Wenck)スウェーデンのパワーメタルバンド、サバトン「ハーツ・オブ・アイアン」にヴァルター・ヴェンクの努力と功績と苦衷の気持ちをヘヴィメタルで表現した曲がある。■YoutubeSabaton - Hearts of Iron米第9軍司令官ウィリアム・フッド・シンプソン中将(William Hood Simpson)第48装甲軍団司令官マクシミリアン・フォン・エーデルスハイム中将( Konstanz Johann Georg Maximilian Reichsfreiherr von Edelsheim)シュビムワーゲンでエルベ川西岸に渡るエーデルスハイム中将ハルベの戦いでソビエト軍の捕虜となったドイツ兵ハルベの戦いでソビエト軍の捕虜となったドイツ兵エルベ川のタンガーミュンデの破壊された鉄橋を渡るドイツ兵約10万の将兵がエルベ川を越えた。第12軍の工兵が避難民1万人以上を西岸に運んだが、ソビエト軍に占領された後も難民は、第12軍が残していったボートやいかだ、樽まで使ってエルベ川を西岸に渡った。エルベ川のタンガーミュンデの破壊された鉄橋を渡るドイツ兵エルベ川西岸のドイツ兵捕虜エルベ川西岸のドイツ兵捕虜、避難民と思われる民間人も見られる。エルベ川西岸のドイツ兵捕虜エルベ川西岸のドイツ兵捕虜と米軍兵士エルベ川西岸のドイツ兵捕虜と米軍兵士エルベ川のタンガーミュンデの破壊された鉄橋を渡る避難民エルベ川のタンガーミュンデの破壊された鉄橋を渡る避難民の子どもを背負い助けるアメリカ兵。1/35 パンター G型w/赤外線暗視装置、対空追加装甲 & スチールホイール装備【中古】AFVクラブ 1/35 ドイツ軍 Sdkfz251/20 Ausf.D. 暗視装置搭載車ウーフー プラモデル FV35116タミヤ|TAMIYA 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.164 ドイツ重戦車 キングタイガー(ヘンシェル砲塔)

2025年03月15日

閲覧総数 544

-

4

プロホロフカのティーガー

1943年7月12日のクルスク戦南部戦区プロホロフカの戦いは、史上最大の戦車戦として有名だが、ドイツ軍の守護神ともいうべき可動ティーガーは僅かに11輌しかなかった。12日早朝時点のドイツ側『LSSAH』『ダスライヒ』『トーテンコプフ』の3個SS戦車師団の可動戦車数は下記の通りです。各師団とも可動ティーガーの数は数輌。少ない!■SS第1戦車師団(LSSAH)・2号戦車4輌・3号戦車5輌・4号戦車47輌・ティーガー4輌(SS第1戦車連隊第13中隊)・指揮戦車7輌・突撃砲10輌・7.5センチ自走PAK20輌■SS第2戦車師団(ダスライヒ)・3号戦車38輌・4号戦車20輌・T34(捕獲車両)12輌・ティーガー2輌(SS第2戦車連隊第8中隊)・指揮戦車10輌・突撃砲25輌・7.62センチ自走PAK9輌・7.5センチ自走PAK3輌■SS第3戦車師団(トーテンコプフ)・3号戦車45輌・4号戦車25輌・ティーガー5輌(SS第3戦車連隊第9中隊)・指揮戦車7輌・突撃砲25輌・7.5センチ自走PAK7輌SS戦車軍団もこの時点ではかなり消耗していたのだろう、3個師団合計で可動戦車は2号戦車も含めて230輌しかない。この他に突撃砲60輌、自走PAKが39輌。合計359輌。ドイツ側の全戦車戦力におけるティーガーの割合は、27輌に1輌ということになる。対するソビエト軍、第5親衛機甲軍はT34だけで約300輌、T70クラス約200輌、この他にチャーチル、SU76が35輌。合計約535輌。ドイツ側は3号と4号戦車が主力でT34相手に戦車約300輌の損害を与えたことを考えれば、ドイツ軍が善戦したと言える。ドイツ軍の12日のプロホロフカの損害は3個師団合計で約60~80輌を失った。7月10日から連合軍のシチリア上陸作戦(ハスキー作戦)が開始され、イタリア戦線急変のためツィタデレ作戦は中止されてドイツ軍は戦果を生かすことなく後退することになる。★ティーガーの模型★★3号、4号戦車の模型★プラッツ TANKS OF THE WORLD 1/35 WW.II ドイツ軍 ティーガーI 初期型 SS第1戦車連隊・第13中隊 ヴィットマン搭乗車/クルスク1943 プラモデル MD006 (ZS112786) 楽天で購入 ドラゴン 1/35 WW.II ドイツ軍 IV号G型 1943年4-5月生産型 クルスク戦車戦 プレミアムエディション マジックトラック付属 DR6894MT 楽天で購入

2006年06月09日

閲覧総数 684

-

5

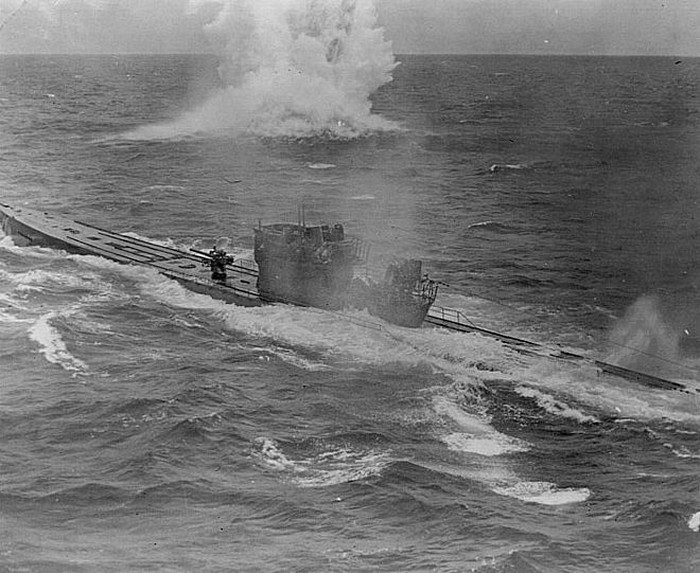

連合軍の爆撃を受けるドイツ軍Uボート

連合軍の爆撃を受けるドイツ海軍潜水艦U-848(タイプIXD)。U-848は日本海軍の支援の元、インド洋で活動するドイツ海軍潜水艦部隊のモンスーン戦隊に合流するためブラジル沖を航行中だった。*以外の一連の写真は1943年11月5日の撮影とされる。一番下写真・前の一弾は着弾し、水柱を上げている。命中はしていないが、水中爆発の圧力により船体は被害を受けていると思われる。艦船にとって至近弾による水中爆発は魚雷と似たような被害を与えるという。Uボートの外殻の鉄板の厚さは20ミリしかない。もう一発が水面に着弾しようとしている。Uボートは面舵をとり回避運動中だが、的確な爆撃に殆ど効果がないようだ。U-848はこの後沈没し、乗員63名全員が戦死した。*右はIX型Uボート、左はVII型

2008年04月04日

閲覧総数 1809

-

-

- 鉄道

- 【2025/10/30】小田急江ノ島線 3085…

- (2025-11-28 06:03:26)

-

-

-

- ◆パチンコ◆スロット◆

- 大阪府大東市 低貸スロット(2.5円…

- (2025-11-28 00:00:09)

-

-

-

- GUNの世界

- M1991 COMPACT【HEAT CUSTOM】1挺目 …

- (2025-11-27 12:45:07)

-