小説版・ココロノヤミ・4

私は理解できなかった。いや、どうしても理解したくはなかったのだ。本当はとうの昔にうっすらと気付いていたのだとは思うのだが、理性の部分がその事を理解するのを拒んでいた。事実だけを考えれば、男同士の話に首を突っ込む、空気の読めない嫌な女、という図式にしか見えないところだが、あれは全くそんなものではなかった。大石の私を見る目は、からんできたチンピラから恋人を庇う時のそれであり、太田が最後に私をちらっと見た顔は、どう見ても邪魔者を追い払った時の勝者の顔だった。あの頃の私は、大石に魅かれていると言うよりは、大石を引き戻したい一心で、どうしても太田に負けたくなかった。私が太田なんかに負ける筈がない、と思う一方で、絶対に勝てない予感もしていた。その一件の後も私達3人は一緒に通学していた。大石はどう思っていたのかは知らないが、私と太田は完全にムキになっていた。私と太田が言葉を交わす事はなかったが、両方が一方的に大石に話し掛けていた。はたから見ると太田が邪魔者に見えたようだが、どこまでいっても邪魔者は私だった。最初から勝ち目のない私の一人相撲だという事に気付くのに、時間はかからなかった。

私は理解できなかった。いや、どうしても理解したくはなかったのだ。本当はとうの昔にうっすらと気付いていたのだとは思うのだが、理性の部分がその事を理解するのを拒んでいた。事実だけを考えれば、男同士の話に首を突っ込む、空気の読めない嫌な女、という図式にしか見えないところだが、あれは全くそんなものではなかった。大石の私を見る目は、からんできたチンピラから恋人を庇う時のそれであり、太田が最後に私をちらっと見た顔は、どう見ても邪魔者を追い払った時の勝者の顔だった。あの頃の私は、大石に魅かれていると言うよりは、大石を引き戻したい一心で、どうしても太田に負けたくなかった。私が太田なんかに負ける筈がない、と思う一方で、絶対に勝てない予感もしていた。その一件の後も私達3人は一緒に通学していた。大石はどう思っていたのかは知らないが、私と太田は完全にムキになっていた。私と太田が言葉を交わす事はなかったが、両方が一方的に大石に話し掛けていた。はたから見ると太田が邪魔者に見えたようだが、どこまでいっても邪魔者は私だった。最初から勝ち目のない私の一人相撲だという事に気付くのに、時間はかからなかった。私は毎朝どっと疲れてしまい、授業どころではなかった。私が通っていた大学はA学院大といって、第7駐車場まであり、しかも外車がバンバン並んでいるという、地元ではそういう意味で有名な、坊ちゃん嬢ちゃん学校だった。市会議員の息子だの医者や寺院の三男坊だのといった、箸にも棒にも引っ掛からないようなヤツがうじゃうじゃいた。授業中に学生が何をしていようと、国立大から天下りしてきたおじいちゃん先生方は、注意などする筈もなかった。しかし、私は心理学科に籍を置いていたので、比較的少人数のクラスが多かった。その為授業中ぼーっとしていた私はさぞ目立ったのだろう。長い夏休みを前にしたある日、私は教養課程の仏文学の先生から呼び出しを受けた。助教授になりたてのその先生はまだ若かったので、目についた怠惰な学生にひと言言わずにはいられなかったのだろうが、どうして授業中にぼーっとしているのかを聞かれた途端、私は堰を切ったように泣きなから大石の事をまくしたてていた。

ひと通り私の話を聞き終わると、先生はコーヒーを淹れながら「うーん、まさかそんな事を聞かされるとは思わなかったよ、しかし全く」と困惑しているようだったが、私はその困惑が次第に男に変化していくのを見逃さなかった。「しまった」と思う反面、頭のどこかで「何かもう、溺れちゃおうかこの際」とも感じていた。が、案に相違して先生は「まぁさ、人生いろいろあるんだよ。今の君みたいな状態の時にこそ、仏文学を深く学んでほしいなぁ、僕としては」と軽く言い、やる気があるなら授業とは別に時間をとってもいいから、自分の読みたいものを一冊選んでみるかい、と提案してきた。私は仏文が嫌いではなかったし、今のこのモヤモヤから逃れられるのならという思いと、どうにでもなれという半ばヤケクソな気分で「お願いします」と答えていた。しかし、この時はまだ、仏文学に、そしてこの森岡という男にこんなにものめり込む事になろうとは夢にも思っていなかった。

森岡との勉強会は、週1で結局私が卒業するまで続いた。意外だったのは、森岡が本当に毎週1時間みっちりと仏文学、フランス語会話、そしてフランスという国の成り立ちなどフランスそのものについて教授してくれた事だ。正直なところ私は少し拍子抜けしたが、それより森岡の熱心さにぐいぐいと引っ張られ、いつしか仏文学の、 ひいてはフランスという国にのめり込んでいった。「星の王子様」「三銃士」から「愛人」「肉体の悪魔」果てはサルトルの「嘔吐」まで、私は森岡に助けられながら、貪欲に吸収していった。中でも私が一番興味をかきたてられたのは、バルザックの「シャベール大佐」だった。あまり有名でも大作でもないが、バルザックの喜劇的な部分に刺激された。何分にも仏文学なので、もちろん笑える喜劇ではないし、皮肉なところも多いのだが、私は読みながら涙が止まらなかった。そんな私を不思議がりながらも、「シャベール大佐」を森岡は特に丁寧に読み解いてくれた。そして卒業式の翌日、私は森岡を呼び出しフランス旅行に連れて行ってほしいとせがんだのだった。

「ここまで教えてくれて、本物のフランスに連れてってくれないってのはないじゃないですか」と私はいつになく我儘に主張した。森岡は本当に困っているようだった。「だって君、君と二人だけで行くのかい?そりゃまずいだろう。君もそうだろうが、僕だってばれたら困るよ」と正直に言った。こういう正直な所に私が惹かれている事に気付きもしないで。毎週の勉強会で私は森岡の飾らない人柄に驚いていた。こんな大学にいてよくもここまで、というくらい純粋なところと、そして仏文学にかける情熱に惹かれていく間に私は、本当に憑き物が落ちるように大石の事が遠ざかっていくのを感じていた。そして森岡が逡巡するのは、当然森岡が妻子持ちだったからだ。「だって先生、私はもう卒業したんですよ。助教授と学生じゃないんですから」と言い張る私に「僕もそりゃ君と行ったら楽しいだろうなとは思うよ。けど僕には女房も子供もいるんだよ。それに君は僕なんかとじゃなく、君の友達やボーイフレンドと行った方が楽しいんじゃないのかい」と本気でそう思っているようだった。私はどうしても森岡とパリの街並を歩きたくなっていた。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- おすすめアイドル

- 乃木坂46「熱狂の捌け口」スタジオラ…

- (2025-10-25 17:37:46)

-

-

-

- 懐かしのTV番組

- とと姉ちゃん 第133〜135話

- (2025-11-15 11:29:29)

-

-

-

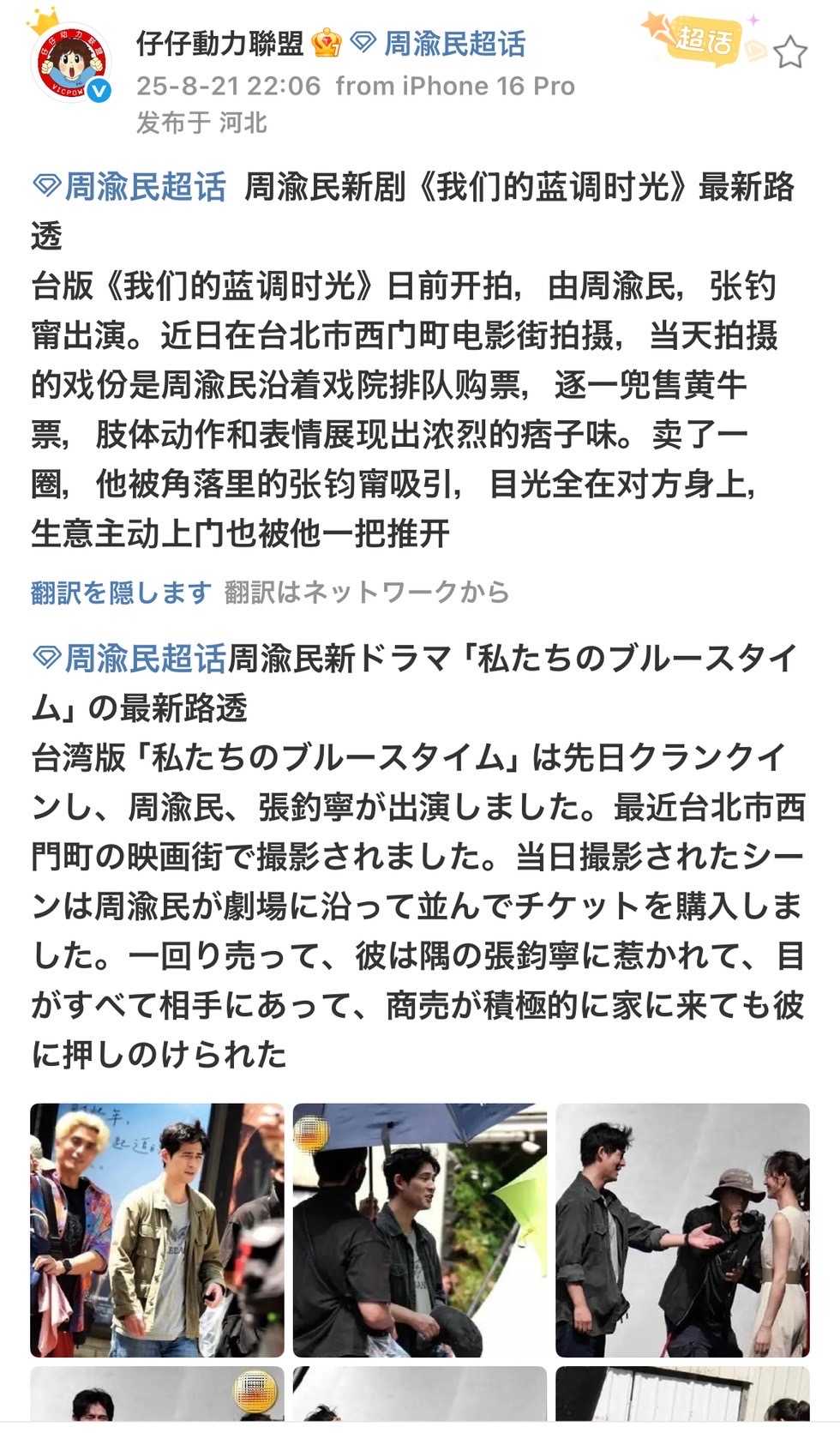

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

© Rakuten Group, Inc.